2016春高中语文(北京版选修(新闻传记))教学课件:第7课《烛之武退秦师》 (共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(北京版选修(新闻传记))教学课件:第7课《烛之武退秦师》 (共65张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-07-25 04:04:29 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

导入新课

同学们,古代兵法著名的"三十六计"中有一计,大意是利用、制造敌人内部的矛盾,达到取胜的目的,这就是俗称的"离间计",其实,在"三十六计"中称作"借刀杀人"计。今天我们要学习的《烛之武退秦师》就是一个典型的例子。烛之武巧妙地利用秦晋两国的矛盾,说退秦军,迫使晋军也不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。那么,烛之武在剑拔弩张的敌对情势下,是如何说服秦伯不仅撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国的呢?为了弄清这个问题,我们学习新课《烛之武退秦师》。

烛之武退秦师

学习目标

知识与能力:

1、了解《左传》及有关文学常识。

2、烛之武形象分析。

3、烛之武如何退秦师。

4、归纳整理文言文常见字词、句式。

过程与方法:

1、问题式。以问题层层推进,梳理故事情节。

2、探究式。烛之武退秦师原因及现实影响力。

情感态度与价值观:

1、学习烛之武临危授命,维护国家安全的爱国主义精神。

2、通过烛之武的说话艺术,学会如何与人交流、沟通。

重难点:

1、烛之武如何劝退秦师。

2、烛之武的说话艺术带给我们的启示。

3、重点文言词语及句式。

《左传》其书

1、本文出自《左传》,对这一事件在《春秋》里也做了记录,内容却仅仅是一句话,那就是“晋人秦人围郑”,请问同学们,这两部书有关系吗?有什么关系?

明确:《春秋》是我国第一部编年体史书。“传”意为注释,《左传》为给儒家经典《春秋》所作的注释性文字,它以《春秋》所记的年代为次序记录史实,也称《左氏春秋》《春秋左氏传》,与《公羊传》《谷粱传》合称“春秋三传”,它们都是为解说《春秋》而作。

2、从对这一事件的记录看,说说两部书特点上有哪些差别吗?

明确:《春秋》客观记录历史事件,只作大事记式的记录,语言精炼;

《左传》中出现戏剧性的故事情节和栩栩如生的人物形象,侧重于以故事的形式记录事件的始末,叙事详细。

这是朱彝尊《经文考》中对《左传》的高度评价。

这里的“左氏”,相传是春秋时代鲁国盲人史官左丘明。

《左传》是我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。

《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

“左氏之传,史之极也。文采若云月,高深若山海。”

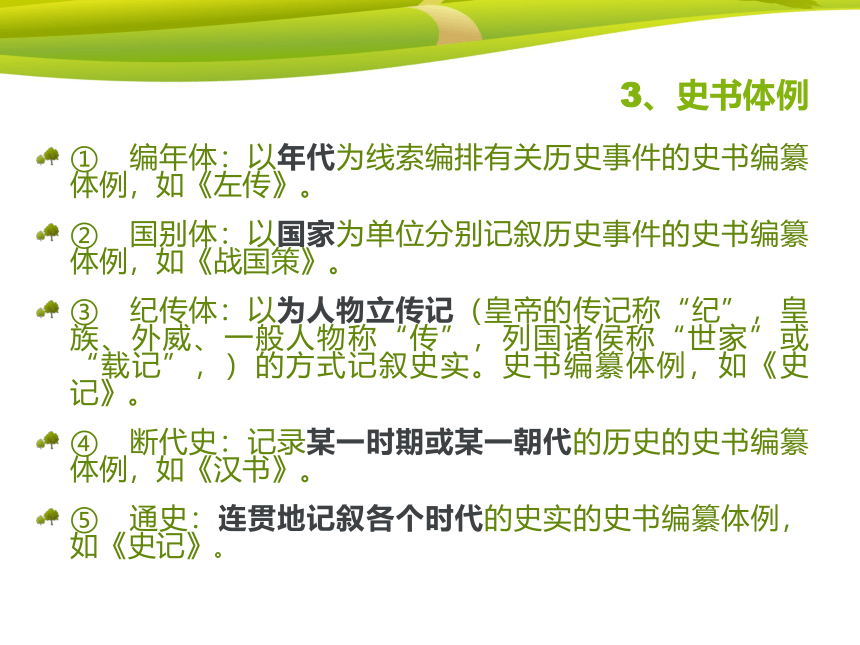

3、史书体例

① 编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书编纂体例,如《左传》。

② 国别体:以国家为单位分别记叙历史事件的史书编纂体例,如《战国策》。

③ 纪传体:以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,皇族、外威、一般人物称“传”,列国诸侯称“世家”或“载记”,)的方式记叙史实。史书编纂体例,如《史记》。

④ 断代史:记录某一时期或某一朝代的历史的史书编纂体例,如《汉书》。

⑤ 通史:连贯地记叙各个时代的史实的史书编纂体例,如《史记》。

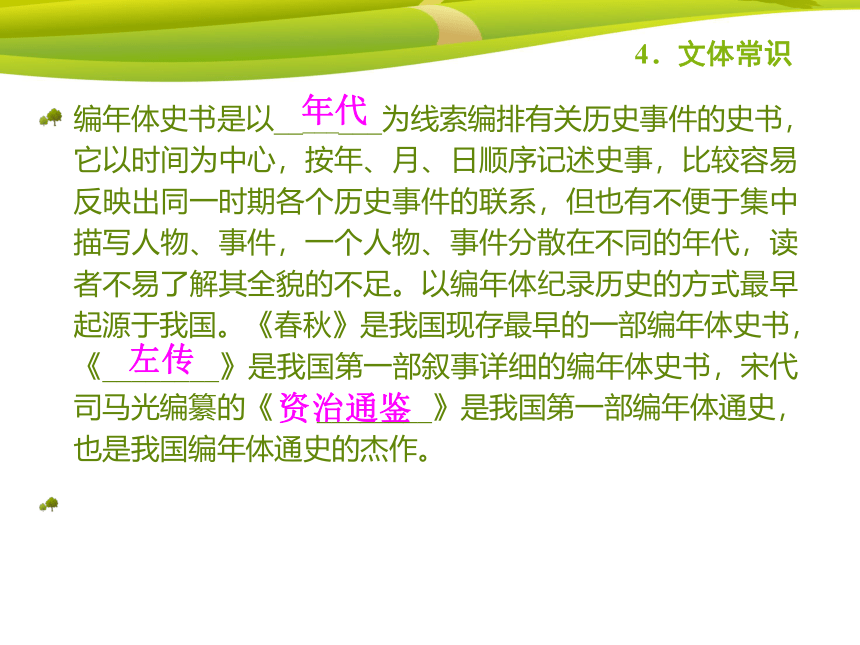

4.文体常识

编年体史书是以________为线索编排有关历史事件的史书,它以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,但也有不便于集中描写人物、事件,一个人物、事件分散在不同的年代,读者不易了解其全貌的不足。以编年体纪录历史的方式最早起源于我国。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书,《________》是我国第一部叙事详细的编年体史书,宋代司马光编纂的《 ________》是我国第一部编年体通史,也是我国编年体通史的杰作。

年代

左传

资治通鉴

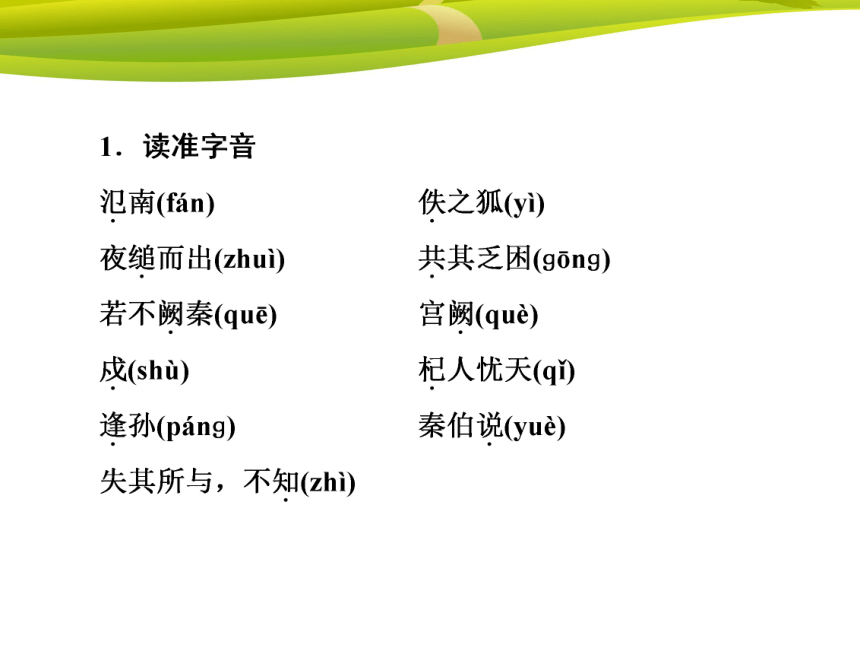

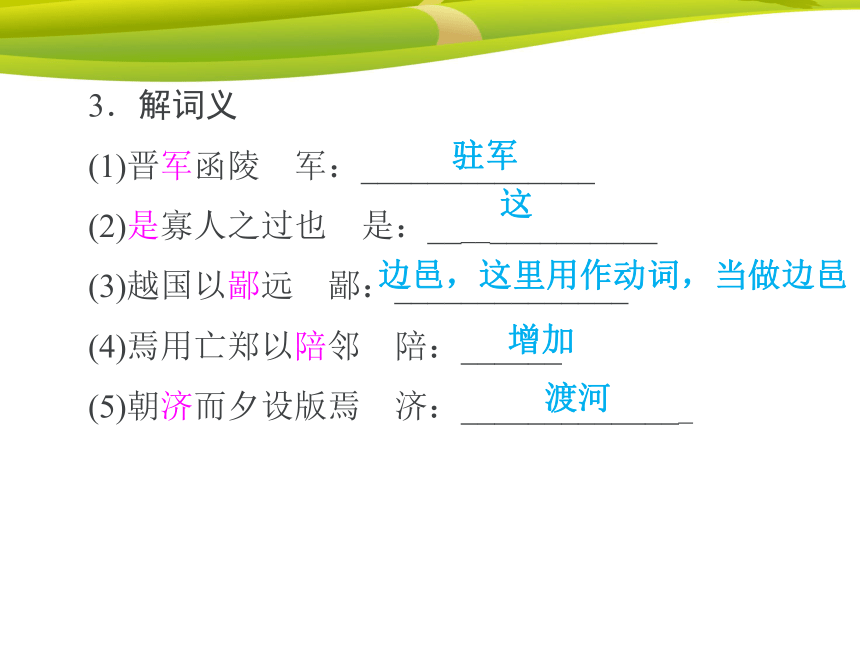

3.解词义

(1)晋军函陵 军:______________

(2)是寡人之过也 是:______________

(3)越国以鄙远 鄙:______________

(4)焉用亡郑以陪邻 陪:______

(5)朝济而夕设版焉 济:______________

渡河

驻军

这

边邑,这里用作动词,当做边邑

增加

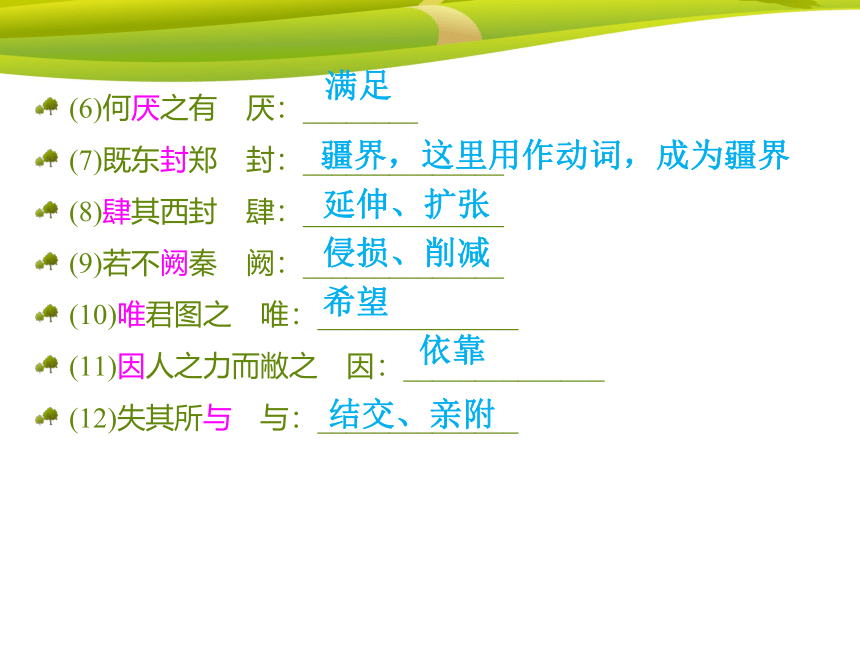

(6)何厌之有 厌:________

(7)既东封郑 封:______________

(8)肆其西封 肆:______________

(9)若不阙秦 阙:______________

(10)唯君图之 唯:______________

(11)因人之力而敝之 因:______________

(12)失其所与 与:______________

满足

疆界,这里用作动词,成为疆界

延伸、扩张

侵损、削减

希望

依靠

结交、亲附

速读课文,整体感知

1、本文记叙了春秋时期的一件什么事?

明确:秦晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑君之命,只身前往秦国,说服了秦君,免去了一场战祸。

2、用四字短语概括各段大意。

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

秦晋围郑

诵读指导:

“以其无礼于晋,且贰于楚也”是本段关键一句,语速要较慢,尤其是“且”处应稍作停顿,“也”字要拖长声音。此句读完,稍作停顿,再起后句“晋/军函陵,秦/军汜南”。“晋”“秦”之后要略作停顿。因为“军”在此名词活用为动词,当“驻扎”讲。

秦晋围郑背景

秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事。

一是晋公子重耳当年逃亡路过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳没有以礼相待。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

晋国为何要联合秦国攻郑呢?

当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。

秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。 《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

(1)文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事发展有何关系?

①文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。

②秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。秦、晋两军,一在函陵,一在氾南,两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

问题导读

临危受命

诵读指导:

“国危矣”要读出心情沉重之感。

“若使烛之武见秦君,师必退”要读得坚定,露出胸有成竹之意。

“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”是烛之武对只能虚度人生的无可奈何慨叹,要读出伤感的基调,

而郑伯,面对烛之武的牢骚,并没有表现出丝毫的不满,而是从谏如流,反省自己,情真意切,因此,郑伯之言一定要读得心平气和。

①佚之狐的话对刻划烛之武的形象有何作用?

“师必退”表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

②郑伯是如何说服烛之武的?

当郑伯准备使烛之武见秦君时,却遭到拒绝:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”鲜明地流露出对年轻时未被重用而产生的牢骚与不满。而郑伯则表现得大度宽容而不卑不亢。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”先屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。于是,烛之武只得“许之”。

问题导读

说退秦师

写“夜缒而出”有何作用?

结构上,照应了前文的“秦晋围郑”“国危矣”等内容。

内容上,一是表明情况已经相当危急,一触即发;二是表现了烛之武勇赴国难的献身精神。

划分层次

“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。 越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。 且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。 夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。 ”

//

//

//

//

//

烛之武此次见秦伯的目的是说服秦伯退师,但他并没有一见秦伯就开始说服,而是首先向秦伯承认郑国处在危亡的境地,以此博得秦伯的好感,为接下来的说服做准备。这充分表现了烛之武欲扬先抑的论辩技巧。在策略上,这也是一种以退为进的策略。

-- 欲扬先抑,以退为进。( 坦言知亡,避其锐气。)

第一步:“秦、晋围郑……敢以烦执事。”

第二步:越国以鄙远……君之薄也。

烛之武在这里指出了灭亡郑国实际上是对晋国有利,对秦国是不利的。秦、晋毕竟是两个国家,它们之所以会走到一起,是因为有着共同的利益。但如今烛之武明了地指出了亡郑的后果是“邻之厚,君之薄也”,这就从根本上动摇了秦、晋联盟的基础,这不能不让秦伯动心。

----阐明利害,动摇秦君。

第三步:若舍郑……君亦无所害。

在动摇秦伯之后,烛之武便开始引诱秦伯了。亡郑对秦国不利,但“若舍郑以为东道主”,则“君亦无所害”,保全郑国对秦国是有利的。到底是亡郑还是保全郑国,秦伯当然要权衡利弊了。

----替秦着想,以利相诱。

第四步: 且君尝为晋君赐矣……君之所知也。

秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献工次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

--- 引史为例,挑拨秦晋。

第五步:夫晋,何厌之有?……唯君图之。

说完历史,烛之武又回到现实,进一步分析晋贪得无厌,在东边和在西边都想扩大自己的领土,而且是建立在使秦国土地减少的基础上扩大自己的领土。这就使秦伯意识到了如果自己跟晋国合作,不仅不能获利,而且还会遭受损失:使秦伯意识到自己处在一个危险的境地。最后烛之武借此奉劝秦伯要从长远的的利益考虑这件事。

---- 推测未来,劝秦谨慎。

小结:

本段的中心是烛之武说秦君,说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国尊严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,委婉曲折,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,是一段非常漂亮的外交辞令。

劝说艺术

① 讲究语言艺术

② 善于分析利弊

③ 善于揣摩心理,站在对方的立场上,打动对方。

④ 善于利用矛盾,在错综复杂的矛盾中抓主要矛盾。

劝说结果:

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。

结果一:秦伯和郑国结盟,秦伯派三位大夫守卫郑国,秦军退师。

结果二:晋国退军。

第四自然:晋师撤离

本文是如何结尾的?晋文公给出的理由“不仁”“不知”“不武”可否交换顺序?。

不可换顺序:晋文公他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由;“不知”是实质;“不武”,则是因为胜败难以预料。

秦助重耳

秦晋之好,两国为姻亲,穆公之女嫁与重耳。晋公子重耳在外流亡十九年,得到秦帮助,才回晋国做了国君,这就是文中“微夫人之力不及此”。

以晋文公再风云突变中,头脑前行,毅然撤军作结。而这也正是烛之武所想达到的目的。

这一场没有硝烟的战争中谁是智者?

烛之武:

佚之狐:

伯乐之智

郑文公:

自省之智

秦穆公:

审时之智

晋文公:

屈伸之智

游说之智

人物形象

佚之狐:

郑伯:

能洞明事理,对烛之武有足够的了解,但写他是为写烛之武服务的。

他勇于自责,更能以情动人,以诚动人。

如何从“志士、勇士、辩士”三方面对烛 之武的形象进行分析?

(1)志士

烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。“若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

(2)勇士

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

(3)辩士

烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢、侃侃而谈,成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

他正确把握天下形势,并且熟知历史,洞察秦晋之隙,然后凭他的三寸不烂之舌劝退秦军。生活是一块磨刀石,只有不断砥砺自己,才能保持永远锐利的锋芒。烛之武一直不得重用,其间忍受的痛苦寂寞的煎熬,是常人难以想象的。但烛之武在这种怀才不遇的痛苦中,并没有自暴自弃,更没有妄自菲薄,而是以惊人的毅力在寂寞中图强,饱读经书,关心时事,终于在人生最为关键的时刻,完成人生的最后一击,为自己的一生画上一个完美的感叹号。时代铸就英雄。

你怎么认识烛之武这一形象?对你有什么启示?

文章行文特色(艺术特色)

1、伏笔照应,组织严密。

该文处处注意伏笔与照应。秦、晋围郑的主要原因,是晋国为了征服异己,再加上晋文公与郑有个人恩怨。这一事件的发生,与秦毫无关系,这就为秦、郑联盟提供了条件。文章开头两句话“以其无礼于晋,且贰于楚也”,暗示了这一事件的背景,为全文作了铺垫。秦、晋虽是联合,二者并不是无隙可乘,这就容易使人理解:烛之武所以能够说服秦君并不是偶然的。全文正是按照开头的预示而展开的。烛之武说退了秦师,孤立了晋国,晋师最后也不得不撤退,正是这一暗示的结果。

文章虽然篇幅短小,但有头有尾,结构严密,事件交待得很清楚,矛盾展示充分,收尾也圆满。

2、情节波澜起伏,生动活泼。

大军压境(十万火急)

佚之狐荐烛之武(一线生机)

烛之武发牢骚(波澜)

郑公平息烛之武的怨气(转机)

烛之武出使退敌成功(大功告成)

子犯建议攻秦(出现危机)

晋公再晓之以理(一场虚惊)。

一张一弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

3、详略得当,说理透彻。

文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。

在说理这个主题上,着意描绘人物语言,使辞令引人入胜。全部说辞只有短短的125个字,却说了五层意思,委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层逼紧,句句动人,具有很强的说服力。其语言艺术达到了很高的水平。

文言词语的用法

1、词类活用

A.名词做状语

既东封郑(方位名词作状语,在东边;) 夜缒而出(在晚上,当晚)

B.动词活用为名词

君亦无所害(害处) 且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

C.形容词活用为名词

臣之壮也(壮年) 越国以鄙远(远方) 共其乏困(缺少的东西)

D.名词作动词

越国以鄙远。 (把........作为边邑,意动用法)

晋军函陵。(驻扎)

既东封郑 (使.....成为边境,使动用法)

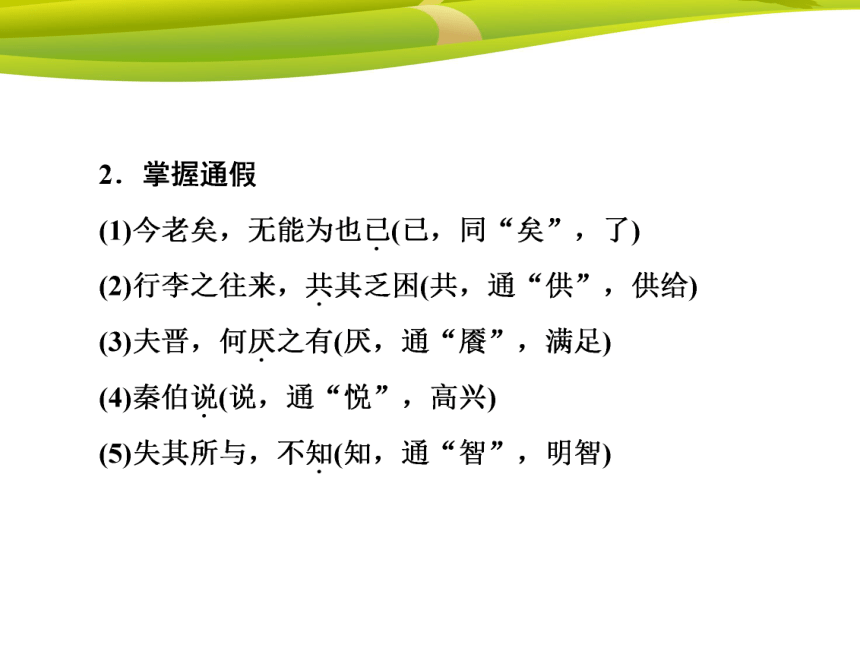

2.通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

夫晋,何厌之有 ( 餍)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

3.古今异义

若舍郑以为东道主

以为 古义:把……作为; 今义:认为 。

东道主 古义:东方道路上(招待过客的)主人; 今义:泛指接待宴客的主人

行李之往来,共其乏困。

行李 古义:出使的人。 今义:常用于出门时所带的包裹、箱子等。

微夫人之力不及此。

夫人 古义:一个代词“夫”与名词“人”表达:“那个人”之意。

今义:常为一词,尊称一般人的妻子。)

亦去之。

去 古义:离开。 今义:常用于从所在地到别的地方,或过去的时间。

敢以烦执事

执事 古义:执行事务的人,对对方的敬称;今义:掌管某项工作的人

4.一词多义

(一)虚词

以

以其无礼于晋

敢以烦执事 越国以鄙远

焉用亡郑以陪邻?

若舍郑以为东道主

以乱易整

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(把,介词)

(用,介词)

(表顺承,连词“而”)

焉

子亦有不利焉。

焉用亡郑以陪邻?

若不阙秦,将焉取之

以俟夫观人风者得焉

永之人争奔走焉

(语气词,表陈述)

(疑问副词,为什么)

(疑问代词,哪里)

(代词,之)

(兼词,于此)

而

今急而求子

夜缒而出

若亡郑而有利于君

朝济而夕设版焉。

(才,连词,表顺承)

(表修饰,连词)

(表顺承,连词)

(表转折,连词)

其

以其无礼于晋

行李之往来,共其乏困

君知其难也

失其所与,不知

吾其还也

(代词,郑国)

(代词,指代“行李”)

(代词,指代“那件事”)

(代词,自己的)

(语气副词,还是,表商量)

之

烛之武

公从之

臣之壮也 行李之往来

是寡人之过也//微夫人之力不及此

何厌之有

唯君图之

子犯请击之

送杜少府之任蜀州

(介于姓、名之间的助词)

(代词,代佚之狐的建议)

(主谓之间取消句子独立性)

(助词“的”)

(代词,指阙秦以利晋)

(代词,代秦军)

(动词 去)

(宾语前置,有何厌之)

夫

夫晋,何厌之有

微夫人之力不及此

遂率子孙荷担者三夫

(句首语气词,无实义)

(那,那个)

( 成年男子)

推辞

一种文体

辞别

偏僻遥远的地方

边邑,意动用法,以……为

边邑

浅薄,鄙陋

疆界,这里是使动用法,使……

成为疆界

名词,疆界

动词,封闭,查封

特殊句式

A.省略句

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(烛之武)许之。

夜缒(烛之武)而出

敢以(之)烦执事

若舍郑以(之)为东道主

(晋惠公)许君焦、瑕

(介词)

(主语)

(主语)

(宾语)

(宾语)

(宾语)

(主语)

B.倒装句

以其无礼于晋

且贰于楚也

佚之狐言于郑伯

何厌之有

C.判断句

是寡人之过也。

邻之厚,君之薄也。

(于晋无礼─状语后置)

(于郑伯言── 状语后置)

(于楚贰─ 状语后置)

(有何厌── 宾语前置)

重视积累

“不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。”

一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。-----刘勰

随堂练习

1.对句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且贰于楚也(贰:从属二主)

B.是寡人之过也(过:过错)

C.因人之力而敝之(因:于是)

D.以乱易整,不武(易:替代)

3.下列句子中对“之”字的用法分类正确的一项是( )

①公从之 ②臣之壮也 ③是寡人之过也 ④许之 ⑤邻之厚,君之薄也 ⑥行李之往来 ⑦君之所知也

⑧夫晋,何厌之有 ⑨将焉取之 ⑩唯君图之

A.①②④⑥/③⑤⑦/⑨⑩/⑧

B.①④⑨⑩/②⑤⑥⑦/③/⑧

C.②④⑧⑨/③⑤⑦/①⑥/⑩

D.②③⑤⑦/⑧⑨/①④⑥/⑩

【答案】 B(代词/取消句子独立性/结构助词/提宾标志,无实义。)

4.对下列句中的“以”的意义和用法判断正确的一项是( )

①以其无礼于晋 ②越国以鄙远 ③焉用亡郑以陪邻 ④阙秦以利晋

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②不同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同

D.①与②相同,③与④不同

【答案】 C(①连词,因为;②③④连词,相当于“而”,表目的)

【答案】 D(A项若:①如果,②你。B项说:①文体的一种,②同“悦”。C项辞:①推辞,②告辞。D项都当“无”讲。)

6.下列句子的句式不同于其他三项的一项是( )

A.夫晋,何厌之有 B.以其无礼于晋

C.若亡郑而有益于君 D.而封之以膏腴之地

【答案】 A(A项为宾语前置句,其他都是介词结构后置句。)

作业布置

1、背诵课文

2、分析本文人物的形象

3、总结本文的文言词汇

导入新课

同学们,古代兵法著名的"三十六计"中有一计,大意是利用、制造敌人内部的矛盾,达到取胜的目的,这就是俗称的"离间计",其实,在"三十六计"中称作"借刀杀人"计。今天我们要学习的《烛之武退秦师》就是一个典型的例子。烛之武巧妙地利用秦晋两国的矛盾,说退秦军,迫使晋军也不得不撤兵,从而消除了郑国的危机。那么,烛之武在剑拔弩张的敌对情势下,是如何说服秦伯不仅撤走了围郑的秦军,反而派兵保卫郑国的呢?为了弄清这个问题,我们学习新课《烛之武退秦师》。

烛之武退秦师

学习目标

知识与能力:

1、了解《左传》及有关文学常识。

2、烛之武形象分析。

3、烛之武如何退秦师。

4、归纳整理文言文常见字词、句式。

过程与方法:

1、问题式。以问题层层推进,梳理故事情节。

2、探究式。烛之武退秦师原因及现实影响力。

情感态度与价值观:

1、学习烛之武临危授命,维护国家安全的爱国主义精神。

2、通过烛之武的说话艺术,学会如何与人交流、沟通。

重难点:

1、烛之武如何劝退秦师。

2、烛之武的说话艺术带给我们的启示。

3、重点文言词语及句式。

《左传》其书

1、本文出自《左传》,对这一事件在《春秋》里也做了记录,内容却仅仅是一句话,那就是“晋人秦人围郑”,请问同学们,这两部书有关系吗?有什么关系?

明确:《春秋》是我国第一部编年体史书。“传”意为注释,《左传》为给儒家经典《春秋》所作的注释性文字,它以《春秋》所记的年代为次序记录史实,也称《左氏春秋》《春秋左氏传》,与《公羊传》《谷粱传》合称“春秋三传”,它们都是为解说《春秋》而作。

2、从对这一事件的记录看,说说两部书特点上有哪些差别吗?

明确:《春秋》客观记录历史事件,只作大事记式的记录,语言精炼;

《左传》中出现戏剧性的故事情节和栩栩如生的人物形象,侧重于以故事的形式记录事件的始末,叙事详细。

这是朱彝尊《经文考》中对《左传》的高度评价。

这里的“左氏”,相传是春秋时代鲁国盲人史官左丘明。

《左传》是我国第一部记事详细而又完整的编年体史书。记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。

《左传》善于描写战争和记述外交辞令,记事条理清楚,详略得当;写人简洁生动,人物形象栩栩如生,是历代散文的典范。

“左氏之传,史之极也。文采若云月,高深若山海。”

3、史书体例

① 编年体:以年代为线索编排有关历史事件的史书编纂体例,如《左传》。

② 国别体:以国家为单位分别记叙历史事件的史书编纂体例,如《战国策》。

③ 纪传体:以为人物立传记(皇帝的传记称“纪”,皇族、外威、一般人物称“传”,列国诸侯称“世家”或“载记”,)的方式记叙史实。史书编纂体例,如《史记》。

④ 断代史:记录某一时期或某一朝代的历史的史书编纂体例,如《汉书》。

⑤ 通史:连贯地记叙各个时代的史实的史书编纂体例,如《史记》。

4.文体常识

编年体史书是以________为线索编排有关历史事件的史书,它以时间为中心,按年、月、日顺序记述史事,比较容易反映出同一时期各个历史事件的联系,但也有不便于集中描写人物、事件,一个人物、事件分散在不同的年代,读者不易了解其全貌的不足。以编年体纪录历史的方式最早起源于我国。《春秋》是我国现存最早的一部编年体史书,《________》是我国第一部叙事详细的编年体史书,宋代司马光编纂的《 ________》是我国第一部编年体通史,也是我国编年体通史的杰作。

年代

左传

资治通鉴

3.解词义

(1)晋军函陵 军:______________

(2)是寡人之过也 是:______________

(3)越国以鄙远 鄙:______________

(4)焉用亡郑以陪邻 陪:______

(5)朝济而夕设版焉 济:______________

渡河

驻军

这

边邑,这里用作动词,当做边邑

增加

(6)何厌之有 厌:________

(7)既东封郑 封:______________

(8)肆其西封 肆:______________

(9)若不阙秦 阙:______________

(10)唯君图之 唯:______________

(11)因人之力而敝之 因:______________

(12)失其所与 与:______________

满足

疆界,这里用作动词,成为疆界

延伸、扩张

侵损、削减

希望

依靠

结交、亲附

速读课文,整体感知

1、本文记叙了春秋时期的一件什么事?

明确:秦晋围郑,郑国危在旦夕。烛之武奉郑君之命,只身前往秦国,说服了秦君,免去了一场战祸。

2、用四字短语概括各段大意。

秦晋围郑

临危受命

说退秦师

晋师撤离

秦晋围郑

诵读指导:

“以其无礼于晋,且贰于楚也”是本段关键一句,语速要较慢,尤其是“且”处应稍作停顿,“也”字要拖长声音。此句读完,稍作停顿,再起后句“晋/军函陵,秦/军汜南”。“晋”“秦”之后要略作停顿。因为“军”在此名词活用为动词,当“驻扎”讲。

秦晋围郑背景

秦晋围郑发生在公元前630年。在此之前,郑国做了两件对不起晋国的事。

一是晋公子重耳当年逃亡路过郑国时,郑国大夫叔瞻劝郑文公要以礼待重耳,郑文公却以“诸侯亡公子过此者众,安可尽礼!”为由,不听叔瞻劝告,对重耳没有以礼相待。这就是课文中“以其无礼于晋”一事。

二是在公元前632年的晋、楚城濮之战中,郑国曾出兵帮助楚国。结果是楚国大败。郑国感到形势不妙,马上派人出使晋国,与晋结好。但晋、郑间的隔阂并未消除。郑既怂恿楚国出兵攻晋,又盟于晋,这就是文中所言“且贰于楚也”。

晋国为何要联合秦国攻郑呢?

当时秦国也要争夺霸权,也需向外扩张。发生在公元前632年的城濮之战,事实上是两大军事集团间的战争。一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方则是以楚为主的楚、陈、蔡、郑四国联军。两年后,当晋国发动对郑国的战争时,自然要寻找得力的伙伴。

秦晋历史上关系一直很好;更重要的是,秦也有向外扩张的欲望,于是秦晋联合也就必然了。 《烛之武退秦师》这个故事发生在公元前630年。与城濮之战只相隔两年。因此秦、晋围郑实属城濮之战的余波。

(1)文中是如何交代秦晋围郑的原因及形势的?这与整个故事发展有何关系?

①文章的第一段用“无礼于晋”“且贰于楚”交代秦晋围郑的原因,又用“晋军函陵”“秦军氾南”说明攻方的态势,暗示郑国已经危在旦夕。这就点明了烛之武游说秦伯的背景,为下文的故事发展作了铺垫。

②秦晋围郑的两个原因“无礼于晋”及“贰于楚”都直接关系到晋国,而与秦国无关,这就为烛之武说服秦伯提供了可能性,为故事的发展埋下了伏笔。秦、晋两军,一在函陵,一在氾南,两军分驻南北两边,互不接触。这为烛之武说服秦伯的秘密活动增加了有利条件。

问题导读

临危受命

诵读指导:

“国危矣”要读出心情沉重之感。

“若使烛之武见秦君,师必退”要读得坚定,露出胸有成竹之意。

“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已”是烛之武对只能虚度人生的无可奈何慨叹,要读出伤感的基调,

而郑伯,面对烛之武的牢骚,并没有表现出丝毫的不满,而是从谏如流,反省自己,情真意切,因此,郑伯之言一定要读得心平气和。

①佚之狐的话对刻划烛之武的形象有何作用?

“师必退”表现了佚之狐对烛之武的了解与信任,使读者未见其人,先知其才,从侧面表现了烛之武的才能。

②郑伯是如何说服烛之武的?

当郑伯准备使烛之武见秦君时,却遭到拒绝:“臣之壮也,犹不如人;今老矣,无能为也已。”鲜明地流露出对年轻时未被重用而产生的牢骚与不满。而郑伯则表现得大度宽容而不卑不亢。“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”先屈尊自责,动之以情;后以国家大义警之,晓之以理。于是,烛之武只得“许之”。

问题导读

说退秦师

写“夜缒而出”有何作用?

结构上,照应了前文的“秦晋围郑”“国危矣”等内容。

内容上,一是表明情况已经相当危急,一触即发;二是表现了烛之武勇赴国难的献身精神。

划分层次

“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。 越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也。 若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。 且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。 夫晋,何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,若不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。 ”

//

//

//

//

//

烛之武此次见秦伯的目的是说服秦伯退师,但他并没有一见秦伯就开始说服,而是首先向秦伯承认郑国处在危亡的境地,以此博得秦伯的好感,为接下来的说服做准备。这充分表现了烛之武欲扬先抑的论辩技巧。在策略上,这也是一种以退为进的策略。

-- 欲扬先抑,以退为进。( 坦言知亡,避其锐气。)

第一步:“秦、晋围郑……敢以烦执事。”

第二步:越国以鄙远……君之薄也。

烛之武在这里指出了灭亡郑国实际上是对晋国有利,对秦国是不利的。秦、晋毕竟是两个国家,它们之所以会走到一起,是因为有着共同的利益。但如今烛之武明了地指出了亡郑的后果是“邻之厚,君之薄也”,这就从根本上动摇了秦、晋联盟的基础,这不能不让秦伯动心。

----阐明利害,动摇秦君。

第三步:若舍郑……君亦无所害。

在动摇秦伯之后,烛之武便开始引诱秦伯了。亡郑对秦国不利,但“若舍郑以为东道主”,则“君亦无所害”,保全郑国对秦国是有利的。到底是亡郑还是保全郑国,秦伯当然要权衡利弊了。

----替秦着想,以利相诱。

第四步: 且君尝为晋君赐矣……君之所知也。

秦立晋君(公元前651年)

这一年,晋献公卒,晋国陷入内乱。晋国大夫里克杀了晋献工的庶子夷齐、卓子。并派人迎接公子重耳,重耳不就。后又派人迎接献工次子夷吾。夷吾采纳了大臣吕省,卻芮的意见,厚礼贿赂秦国,答应割让晋河以东之地予秦。于是秦穆公拥立夷吾为君,即晋惠公。这就是课文中所言“且君尝为晋君赐矣”。“君”即秦穆公,“晋君”即晋惠公,“赐”则指“秦立晋君”之事。

惠公背约(公元前650年)

晋惠公借秦国之力即位后,对割让土地之事非常后悔,就派大臣丕郑赴秦国,以先君之地不得擅许为由食言。这就是文中“许君焦、瑕、朝济而夕设版焉”,“君”指秦穆公,“许君焦、瑕”则指公元前651年夷吾答应予秦河东之地一事。秦晋两国之间的关系从此出现了裂痕。

--- 引史为例,挑拨秦晋。

第五步:夫晋,何厌之有?……唯君图之。

说完历史,烛之武又回到现实,进一步分析晋贪得无厌,在东边和在西边都想扩大自己的领土,而且是建立在使秦国土地减少的基础上扩大自己的领土。这就使秦伯意识到了如果自己跟晋国合作,不仅不能获利,而且还会遭受损失:使秦伯意识到自己处在一个危险的境地。最后烛之武借此奉劝秦伯要从长远的的利益考虑这件事。

---- 推测未来,劝秦谨慎。

小结:

本段的中心是烛之武说秦君,说辞仅125个字,却不卑不亢,既不刺激对方,又不失本国尊严地道出了秦、晋联盟的虚伪,亡郑对秦的不利,晋国的贪得无厌和背信弃义,委婉曲折,面面俱到,步步深入主题,句句打动对方,是一段非常漂亮的外交辞令。

劝说艺术

① 讲究语言艺术

② 善于分析利弊

③ 善于揣摩心理,站在对方的立场上,打动对方。

④ 善于利用矛盾,在错综复杂的矛盾中抓主要矛盾。

劝说结果:

秦伯说,与郑人盟。使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。

结果一:秦伯和郑国结盟,秦伯派三位大夫守卫郑国,秦军退师。

结果二:晋国退军。

第四自然:晋师撤离

本文是如何结尾的?晋文公给出的理由“不仁”“不知”“不武”可否交换顺序?。

不可换顺序:晋文公他以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,“不仁”只是个冠冕堂皇的理由;“不知”是实质;“不武”,则是因为胜败难以预料。

秦助重耳

秦晋之好,两国为姻亲,穆公之女嫁与重耳。晋公子重耳在外流亡十九年,得到秦帮助,才回晋国做了国君,这就是文中“微夫人之力不及此”。

以晋文公再风云突变中,头脑前行,毅然撤军作结。而这也正是烛之武所想达到的目的。

这一场没有硝烟的战争中谁是智者?

烛之武:

佚之狐:

伯乐之智

郑文公:

自省之智

秦穆公:

审时之智

晋文公:

屈伸之智

游说之智

人物形象

佚之狐:

郑伯:

能洞明事理,对烛之武有足够的了解,但写他是为写烛之武服务的。

他勇于自责,更能以情动人,以诚动人。

如何从“志士、勇士、辩士”三方面对烛 之武的形象进行分析?

(1)志士

烛之武的外交才能通过佚之狐的话得到了充分的肯定。“若使烛之武见秦君,师必退”,一个“退”字,尽显烛之武的才华。由于长期未被重用,烛之武满腹牢骚与委屈溢于言辞,以至于以“老矣,无能为也已”来推辞。但郑伯的一番诚意和对国家形势与个人利益关系的透彻分析,最终感动了他,他决心以国家利益为重,出使秦师。这足以说明他是个深明大义的爱国志士。

(2)勇士

两方交战,生死未卜;出使秦师,成败难料。烛之武“夜缒而出”,勇入秦营,其知难而上、义无反顾的冒险精神也展示了他的“勇士”性格。

(3)辩士

烛之武在到了秦营之后,面对强敌,不卑不亢、侃侃而谈,成功说退秦师,充分展现了他的“辩士”形象。“辩士”形象是烛之武形象的核心。

《烛之武退秦师》一文展示的烛之武是一个深明大义的爱国志士,是一个勇于出使、直入敌营的勇士,是一个机智善辩的辩士、外交家。

他正确把握天下形势,并且熟知历史,洞察秦晋之隙,然后凭他的三寸不烂之舌劝退秦军。生活是一块磨刀石,只有不断砥砺自己,才能保持永远锐利的锋芒。烛之武一直不得重用,其间忍受的痛苦寂寞的煎熬,是常人难以想象的。但烛之武在这种怀才不遇的痛苦中,并没有自暴自弃,更没有妄自菲薄,而是以惊人的毅力在寂寞中图强,饱读经书,关心时事,终于在人生最为关键的时刻,完成人生的最后一击,为自己的一生画上一个完美的感叹号。时代铸就英雄。

你怎么认识烛之武这一形象?对你有什么启示?

文章行文特色(艺术特色)

1、伏笔照应,组织严密。

该文处处注意伏笔与照应。秦、晋围郑的主要原因,是晋国为了征服异己,再加上晋文公与郑有个人恩怨。这一事件的发生,与秦毫无关系,这就为秦、郑联盟提供了条件。文章开头两句话“以其无礼于晋,且贰于楚也”,暗示了这一事件的背景,为全文作了铺垫。秦、晋虽是联合,二者并不是无隙可乘,这就容易使人理解:烛之武所以能够说服秦君并不是偶然的。全文正是按照开头的预示而展开的。烛之武说退了秦师,孤立了晋国,晋师最后也不得不撤退,正是这一暗示的结果。

文章虽然篇幅短小,但有头有尾,结构严密,事件交待得很清楚,矛盾展示充分,收尾也圆满。

2、情节波澜起伏,生动活泼。

大军压境(十万火急)

佚之狐荐烛之武(一线生机)

烛之武发牢骚(波澜)

郑公平息烛之武的怨气(转机)

烛之武出使退敌成功(大功告成)

子犯建议攻秦(出现危机)

晋公再晓之以理(一场虚惊)。

一张一弛,曲折有致,增加了文章的艺术感染力。

3、详略得当,说理透彻。

文章主要是表现烛之武怎样说退秦师的,所以重点放在烛之武的说辞上。对“退秦师”的前因后果,只作简略交代。

在说理这个主题上,着意描绘人物语言,使辞令引人入胜。全部说辞只有短短的125个字,却说了五层意思,委婉曲折,面面俱到,步步深入,层层逼紧,句句动人,具有很强的说服力。其语言艺术达到了很高的水平。

文言词语的用法

1、词类活用

A.名词做状语

既东封郑(方位名词作状语,在东边;) 夜缒而出(在晚上,当晚)

B.动词活用为名词

君亦无所害(害处) 且君尝为晋君赐矣(恩惠,好处)

C.形容词活用为名词

臣之壮也(壮年) 越国以鄙远(远方) 共其乏困(缺少的东西)

D.名词作动词

越国以鄙远。 (把........作为边邑,意动用法)

晋军函陵。(驻扎)

既东封郑 (使.....成为边境,使动用法)

2.通假字

无能为也已(矣)

共其乏困(供)

夫晋,何厌之有 ( 餍)

秦伯说,与郑人盟(悦)

失其所与,不知(智)

3.古今异义

若舍郑以为东道主

以为 古义:把……作为; 今义:认为 。

东道主 古义:东方道路上(招待过客的)主人; 今义:泛指接待宴客的主人

行李之往来,共其乏困。

行李 古义:出使的人。 今义:常用于出门时所带的包裹、箱子等。

微夫人之力不及此。

夫人 古义:一个代词“夫”与名词“人”表达:“那个人”之意。

今义:常为一词,尊称一般人的妻子。)

亦去之。

去 古义:离开。 今义:常用于从所在地到别的地方,或过去的时间。

敢以烦执事

执事 古义:执行事务的人,对对方的敬称;今义:掌管某项工作的人

4.一词多义

(一)虚词

以

以其无礼于晋

敢以烦执事 越国以鄙远

焉用亡郑以陪邻?

若舍郑以为东道主

以乱易整

(因为,连词)

(拿,用,介词)

(把,介词)

(用,介词)

(表顺承,连词“而”)

焉

子亦有不利焉。

焉用亡郑以陪邻?

若不阙秦,将焉取之

以俟夫观人风者得焉

永之人争奔走焉

(语气词,表陈述)

(疑问副词,为什么)

(疑问代词,哪里)

(代词,之)

(兼词,于此)

而

今急而求子

夜缒而出

若亡郑而有利于君

朝济而夕设版焉。

(才,连词,表顺承)

(表修饰,连词)

(表顺承,连词)

(表转折,连词)

其

以其无礼于晋

行李之往来,共其乏困

君知其难也

失其所与,不知

吾其还也

(代词,郑国)

(代词,指代“行李”)

(代词,指代“那件事”)

(代词,自己的)

(语气副词,还是,表商量)

之

烛之武

公从之

臣之壮也 行李之往来

是寡人之过也//微夫人之力不及此

何厌之有

唯君图之

子犯请击之

送杜少府之任蜀州

(介于姓、名之间的助词)

(代词,代佚之狐的建议)

(主谓之间取消句子独立性)

(助词“的”)

(代词,指阙秦以利晋)

(代词,代秦军)

(动词 去)

(宾语前置,有何厌之)

夫

夫晋,何厌之有

微夫人之力不及此

遂率子孙荷担者三夫

(句首语气词,无实义)

(那,那个)

( 成年男子)

推辞

一种文体

辞别

偏僻遥远的地方

边邑,意动用法,以……为

边邑

浅薄,鄙陋

疆界,这里是使动用法,使……

成为疆界

名词,疆界

动词,封闭,查封

特殊句式

A.省略句

晋军(于)函陵,秦军(于)氾南

(烛之武)辞曰:“臣之壮也……”

(烛之武)许之。

夜缒(烛之武)而出

敢以(之)烦执事

若舍郑以(之)为东道主

(晋惠公)许君焦、瑕

(介词)

(主语)

(主语)

(宾语)

(宾语)

(宾语)

(主语)

B.倒装句

以其无礼于晋

且贰于楚也

佚之狐言于郑伯

何厌之有

C.判断句

是寡人之过也。

邻之厚,君之薄也。

(于晋无礼─状语后置)

(于郑伯言── 状语后置)

(于楚贰─ 状语后置)

(有何厌── 宾语前置)

重视积累

“不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。”

一言之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师。-----刘勰

随堂练习

1.对句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.且贰于楚也(贰:从属二主)

B.是寡人之过也(过:过错)

C.因人之力而敝之(因:于是)

D.以乱易整,不武(易:替代)

3.下列句子中对“之”字的用法分类正确的一项是( )

①公从之 ②臣之壮也 ③是寡人之过也 ④许之 ⑤邻之厚,君之薄也 ⑥行李之往来 ⑦君之所知也

⑧夫晋,何厌之有 ⑨将焉取之 ⑩唯君图之

A.①②④⑥/③⑤⑦/⑨⑩/⑧

B.①④⑨⑩/②⑤⑥⑦/③/⑧

C.②④⑧⑨/③⑤⑦/①⑥/⑩

D.②③⑤⑦/⑧⑨/①④⑥/⑩

【答案】 B(代词/取消句子独立性/结构助词/提宾标志,无实义。)

4.对下列句中的“以”的意义和用法判断正确的一项是( )

①以其无礼于晋 ②越国以鄙远 ③焉用亡郑以陪邻 ④阙秦以利晋

A.①与②相同,③与④相同

B.①与②不同,③与④不同

C.①与②不同,③与④相同

D.①与②相同,③与④不同

【答案】 C(①连词,因为;②③④连词,相当于“而”,表目的)

【答案】 D(A项若:①如果,②你。B项说:①文体的一种,②同“悦”。C项辞:①推辞,②告辞。D项都当“无”讲。)

6.下列句子的句式不同于其他三项的一项是( )

A.夫晋,何厌之有 B.以其无礼于晋

C.若亡郑而有益于君 D.而封之以膏腴之地

【答案】 A(A项为宾语前置句,其他都是介词结构后置句。)

作业布置

1、背诵课文

2、分析本文人物的形象

3、总结本文的文言词汇