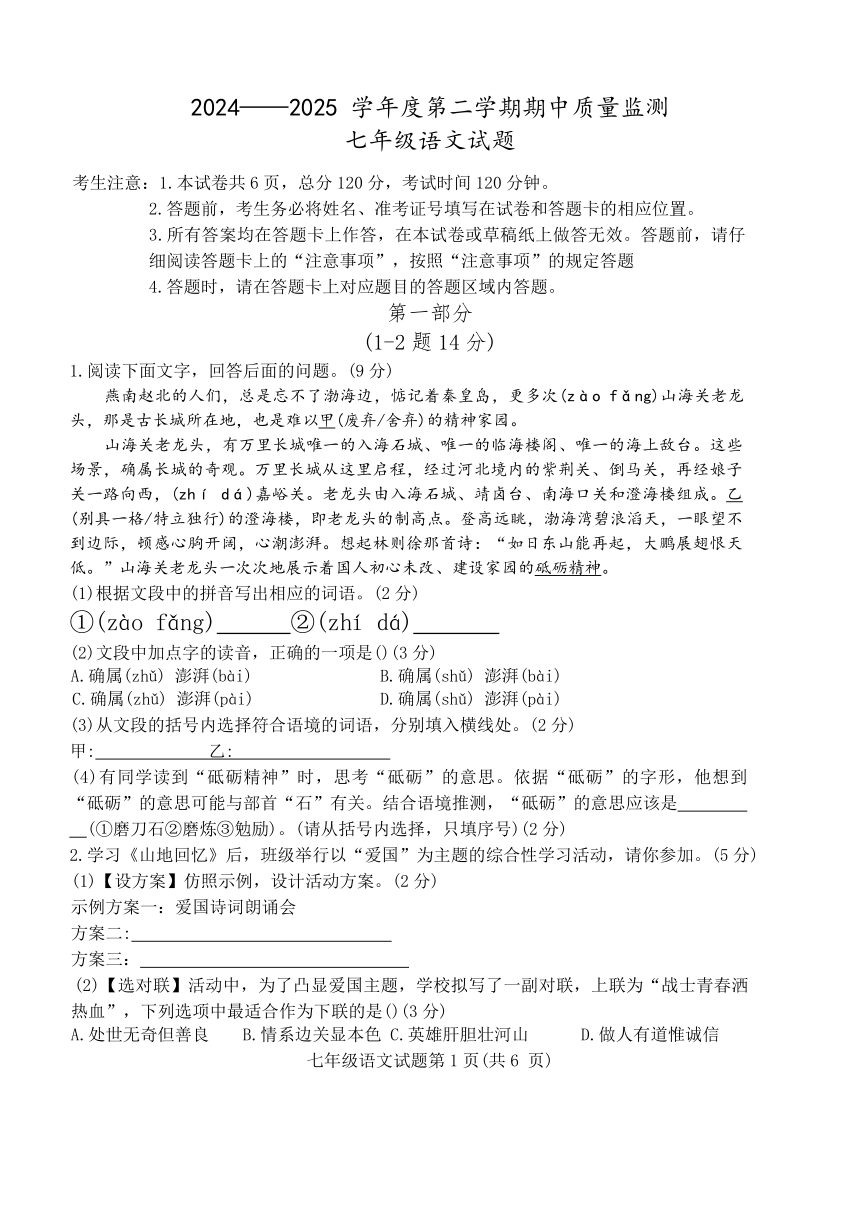

河北省保定市定州市2024—2025 学年度第二学期七年级语文期中质量监测(无答案)

文档属性

| 名称 | 河北省保定市定州市2024—2025 学年度第二学期七年级语文期中质量监测(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 54.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 17:53:23 | ||

图片预览

文档简介

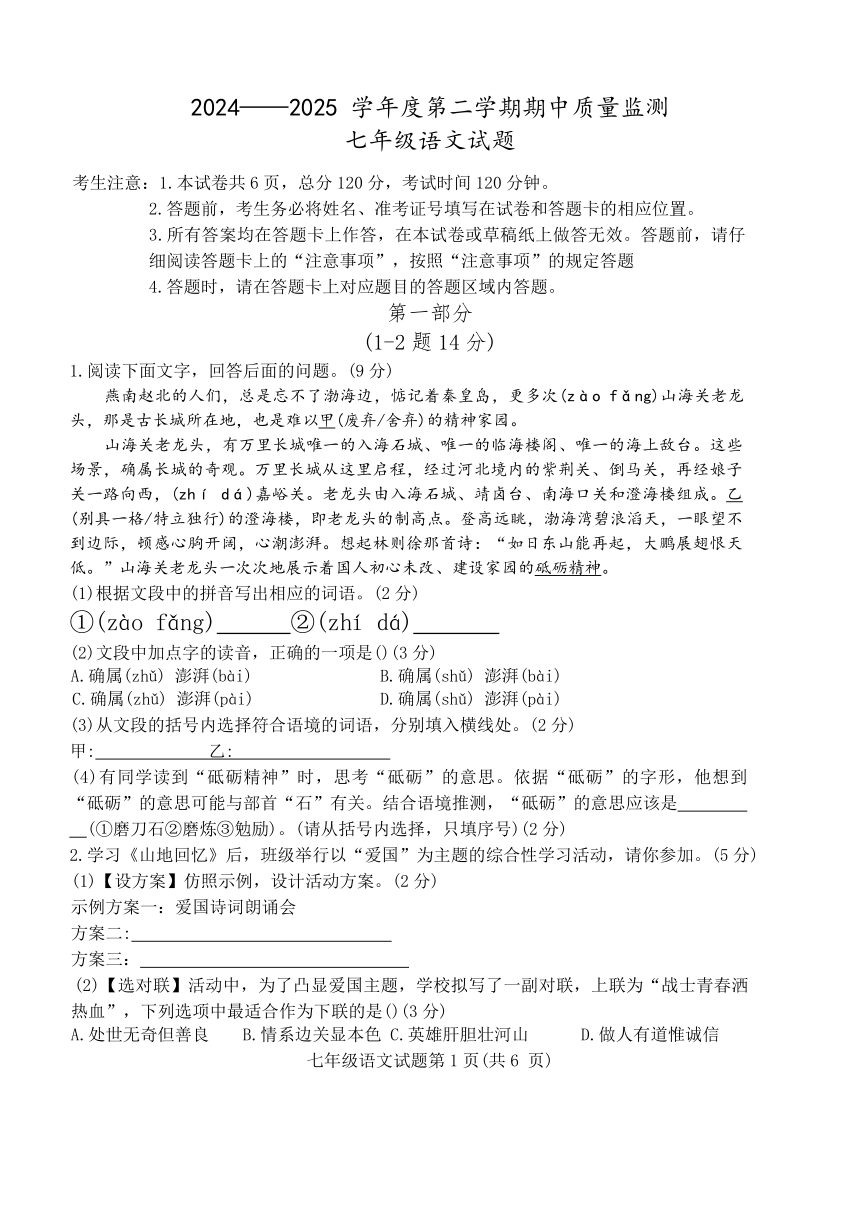

2024——2025 学年度第二学期期中质量监测

七年级语文试题

考生注意:1.本试卷共6页,总分120分,考试时间120分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡的相应位置。

3.所有答案均在答题卡上作答,在本试卷或草稿纸上做答无效。答题前,请仔细阅读答题卡上的“注意事项”,按照“注意事项”的规定答题

4.答题时,请在答题卡上对应题目的答题区域内答题。

第一部分

(1-2题14分)

1.阅读下面文字,回答后面的问题。(9分)

燕南赵北的人们,总是忘不了渤海边,惦记着秦皇岛,更多次(zào fǎng)山海关老龙头,那是古长城所在地,也是难以甲(废弃/舍弃)的精神家园。

山海关老龙头,有万里长城唯一的入海石城、唯一的临海楼阁、唯一的海上敌台。这些场景,确属长城的奇观。万里长城从这里启程,经过河北境内的紫荆关、倒马关,再经娘子关一路向西,(zhí dá)嘉峪关。老龙头由入海石城、靖卤台、南海口关和澄海楼组成。乙(别具一格/特立独行)的澄海楼,即老龙头的制高点。登高远眺,渤海湾碧浪滔天,一眼望不到边际,顿感心胸开阔,心潮澎湃。想起林则徐那首诗:“如日东山能再起,大鹏展翅恨天低。”山海关老龙头一次次地展示着国人初心未改、建设家园的砥砺精神。

(1)根据文段中的拼音写出相应的词语。(2分)

①(zào fǎng) ②(zhí dá)

(2)文段中加点字的读音,正确的一项是()(3分)

A.确属(zhǔ) 澎湃(bài) B.确属(shǔ) 澎湃(bài)

C.确属(zhǔ) 澎湃(pài) D.确属(shǔ) 澎湃(pài)

(3)从文段的括号内选择符合语境的词语,分别填入横线处。(2分)

甲: 乙:

(4)有同学读到“砥砺精神”时,思考“砥砺”的意思。依据“砥砺”的字形,他想到“砥砺”的意思可能与部首“石”有关。结合语境推测,“砥砺”的意思应该是 (①磨刀石②磨炼③勉励)。(请从括号内选择,只填序号)(2分)

2.学习《山地回忆》后,班级举行以“爱国”为主题的综合性学习活动,请你参加。(5分)

(1)【设方案】仿照示例,设计活动方案。(2分)

示例方案一:爱国诗词朗诵会

方案二:

方案三:

(2)【选对联】活动中,为了凸显爱国主题,学校拟写了一副对联,上联为“战士青春洒热血”,下列选项中最适合作为下联的是()(3分)

A.处世无奇但善良 B.情系边关显本色 C.英雄肝胆壮河山 D.做人有道惟诚信

七年级语文试题第1页(共6 页)

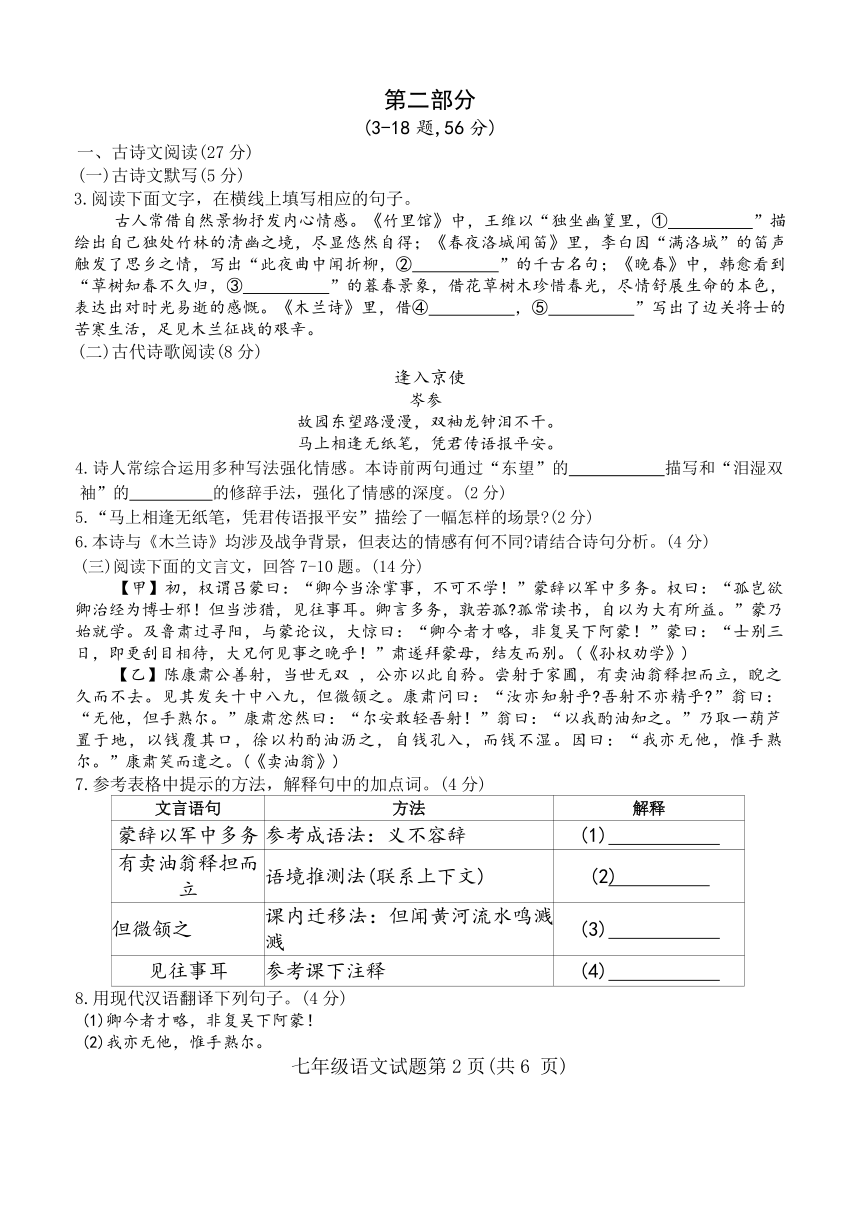

第二部分

(3-18题,56分)

一、古诗文阅读(27分)

(一)古诗文默写(5分)

3.阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

古人常借自然景物抒发内心情感。《竹里馆》中,王维以“独坐幽篁里,① ”描绘出自己独处竹林的清幽之境,尽显悠然自得;《春夜洛城闻笛》里,李白因“满洛城”的笛声触发了思乡之情,写出“此夜曲中闻折柳,② ”的千古名句;《晚春》中,韩愈看到“草树知春不久归,③ ”的暮春景象,借花草树木珍惜春光,尽情舒展生命的本色,表达出对时光易逝的感慨。《木兰诗》里,借④ ,⑤ ”写出了边关将士的苦寒生活,足见木兰征战的艰辛。

(二)古代诗歌阅读(8分)

逢入京使

岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

4.诗人常综合运用多种写法强化情感。本诗前两句通过“东望”的 描写和“泪湿双袖”的 的修辞手法,强化了情感的深度。(2分)

5.“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”描绘了一幅怎样的场景 (2分)

6.本诗与《木兰诗》均涉及战争背景,但表达的情感有何不同 请结合诗句分析。(4分)

(三)阅读下面的文言文,回答7-10题。(14分)

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。(《孙权劝学》)

【乙】陈康肃公善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎 吾射不亦精乎 ”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(《卖油翁》)

7.参考表格中提示的方法,解释句中的加点词。(4分)

文言语句 方法 解释

蒙辞以军中多务 参考成语法:义不容辞 (1)

有卖油翁释担而立 语境推测法(联系上下文) (2)

但微颔之 课内迁移法:但闻黄河流水鸣溅溅 (3)

见往事耳 参考课下注释 (4)

8.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!

(2)我亦无他,惟手熟尔。

七年级语文试题第2页(共6 页)

9.文言文中的语气词有重要的表情达意的作用,请参考示例,简要分析下面句中加点语气词的表达效果。(3分)

示例:“吾射不亦精乎 ”陈尧咨察觉到卖油翁对自己的轻视,于是他开始质问卖油翁。“乎”表示反问语气,可见陈尧咨对卖油翁傲慢的态度,表现出其自大的形象特点。

句子:孤岂欲卿治经为博士邪!

10.班级要排演课本剧《当吕蒙遇见卖油翁》,请你为两人设计一段对话,体现他们对“学习与技艺”的理解(至少引用一句原文中的关键句)。(3分)

提示:吕蒙可能自豪于读书后的进步,卖油翁则用倒油技巧启发他……

二、现代文阅读

(一)阅读下面文章,完成11-13题。(9分)

闻一多先生上课

汪曾祺

①闻先生性格强烈坚毅。日寇南侵,清华、北大、南开合成临时大学,在长沙少驻,后改为西南联合大学,将往云南。一部分师生组成步行团,闻先生参加步行,万里长征,他把胡子留了起来,声言:抗战不胜,誓不剃须。他的胡子只有下巴上有,是所谓“山羊胡子”,而上髭浓黑,近似“一”字。他的嘴唇稍薄微扁,目光灼灼。有一张闻先生的木刻像,回头侧身,口衔烟斗,用炽热而又严冷的目光审视着现实,很能表达闻先生的内心世界。

②联大到云南后,先在蒙自待了一年。闻先生还在专心治学,把自己整天关在图书馆里。图书馆在楼上。那时不少教授爱起斋名,如朱自清先生的斋名叫“贤于博弈斋”,魏建功先生的书斋叫“学无不暇”,有一位教授戏赠闻先生一个斋主的名称:“何妨一下楼主人”。因为闻先生总不下楼。

③西南联大校舍安排停当,学校即迁至昆明。

④我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、古代神话。

⑤楚辞班人不多。闻先生点燃烟斗,打开笔记,开讲:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。”闻先生的笔记本很大,长一尺有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

⑥闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院的、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

⑦能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的点画派,说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之,则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是画家,有谁能办到 闻先生讲唐诗的妙悟,应该记录下来。我是个大大咧咧的人,上课从不记笔记。听说比我高一班的同学郑临川记录了,而且整理成一本《闻一多论唐诗》,出版了,这是大好事。

七年级语文试题第3页(共6 页)

⑧我颇具歪才,善胡诌,闻先生很欣赏我。我曾替一个比我低一班的同学代笔写一篇关于李贺的读书报告————西南联大一般课程都不考试,只于学期终了时交一篇读书报告即可给学分。闻先生看了这篇读书报告后,对那位同学说:“你的报告写得很好,比汪曾祺写得还好!”其实我写李贺,只写了一点:别人的诗都是画在白底子上的画,李贺的诗是画在黑底子上的画,故颜色特别浓烈。这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准:不怕新,不怕怪,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见。

11.选文①②段用了两个事例来体现“闻先生性格强烈坚毅”,请简要概括。(4分)

12.结合文意说说第⑥段中加点词语的含义。(2分)

闻先生教古代神话,非常“叫座”。

13.除了对闻一多先生的直接描写外,文章还提到了其他教授的评价、学生的听课行为等,请你任选一处分析其作用。(3分)

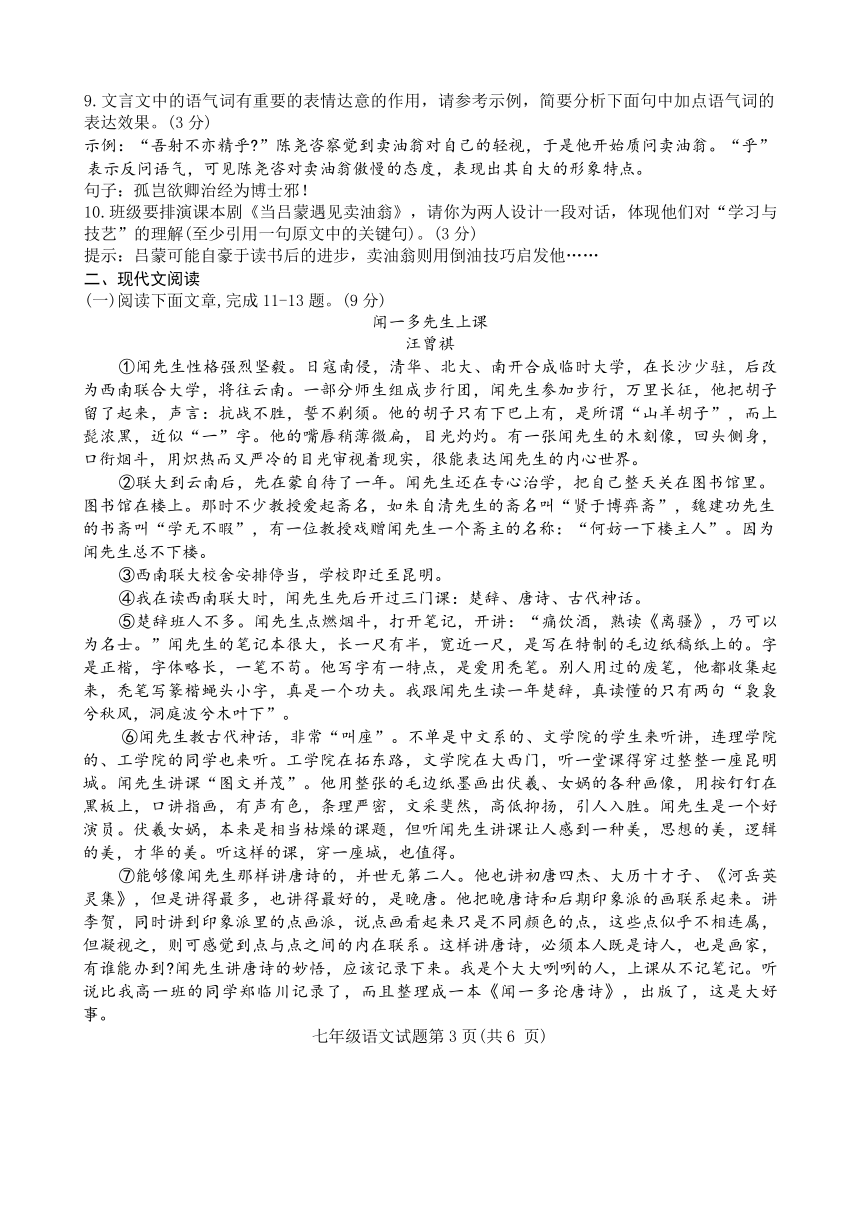

(二)阅读下面的短文,回答14-18题。(16分)

山高我为峰

高满航

①梁班长已经在祖国西北边陲的边防部队服役16年零8个月。

②这天早上,梁班长和往常的每个早上一样,不等初升的太阳完全跃出地平线,就带领巡边分队出发了。他们徒步在乱石林立的戈壁滩上走了1个多小时,才抵达山脚。大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风像脱缰的野马一样,朝着他们横扫而来。梁班长身后的上等兵小郑没能站稳,被吹得打了个趔趄,差点摔出去。

③梁班长眼疾手快,伸手紧抓住小郑,又大声朝后面喊:“大家都注意了,脚下踩实,保持平衡。”他的话刚出口,就被狂风掳掠而去,连他自己都听得不真切。身后刚站稳的小郑也听了个大概,旋即转过身,向紧跟其后的战友大喊着传达班长的命令:“脚下踩实,不要摔倒。”

④以此类推,每个人都把自己听到的口令大喊着传给身后的战友,待传到断后的副班长耳朵里时,已经变成了:“跟紧队伍,不要掉队。”副班长意会,迎风撕开了嗓门,朝着前面回复:“是!收到!”他的声音朝着风的方向飞奔而去。

⑤风越来越大,枯草和沙砾飞上了天,石头也沿着山坡噼里啪啦地滚动。

⑥梁班长从背包里抽出绳子,先在自己腰上缠了一圈绑紧,拽了拽确定不会松开后,又转身传给身后的战友。每个人接过绳子后,都将绳子迅速穿过扎在腰间的武装带,再把绳头交到后面一个战友的手里。

⑦十几个人迎风朝着山上爬去,他们与风搏斗,也随风而舞,偶尔有战士被乱石绊倒。每当此时,腰间的绳子就像一只无形的大手,有力地把他拽了回来。偶尔有战士被风的阻力“定”住,后面的战友就弯下腰去,奋力推着他走。

⑧小郑从挎包里取护目镜时,把素描本带到地上,转眼就被风吹跑了。

⑨小郑入伍前是美术学院的大三学生,算是携画笔从戎,立志要用画笔记录壮美边防。所以从他跟着队伍巡边那天起,素描本就不离身。

⑩从第一次巡边那日起,小郑就被告知一条必须遵守的规矩————带去什么就必须带回什么,不能在边界遗留任何物品。

见素描本被风越吹越远,小郑心中急切,慌乱中解开武装带,欲随风去追。这时候,他的迷彩服上衣被一只手紧紧抓住。他转头,见是梁班长。

这时候,梁班长已经解开了腰间的绳子。

他把绳头交给小郑,大喊着命令他:“你站着别动,我去追。”

七年级语文试题第4页(共6 页)

小郑看到,班长沿着风的方向奔跑着去追素描本。

班长跑,素描本也“跑”。他终于追上,没等到伸手抓,素描本又飞到了空中。他又去追,却被一块石头绊倒,滚了几圈,才被另一块石头挡住。这个时候,其他战友都注视着班长的一举一动。他们看到,班长似乎不知道疼痛,刚刚摔倒,又很快站了起来,再次朝素描本的方向飞奔追去。山风时急时缓,就在缓下来的一刹那,梁班长眼疾手快,稳稳地把素描本抓在了手里。

他仔细掸掉本上的尘土,交还给小郑后,又从小郑手里接过绳头,再次绑紧自己。两个多小时后,他们终于登上界山之顶。

原地休息时,梁班长侧身看到,小郑正在画他们所在的这座界山。他仿佛有一支神笔,寥寥几笔,就生动勾勒出了山的轮廓。

小郑画完后转头问道:“班长,咱们这座山的海拔是多少 ”

梁班长倒问起他来:“你的身高是多少 ”

小郑疑惑地回答:“1 米78。”

梁班长脱口而出:“那么,这座界山的海拔就是5962.68米。”

紧挨班长坐着的陈老兵听见了他俩的对话,皱眉沉默了片刻,还是忍不住纠正道:“班长,不对吧,这座山的海拔应该是5960.9米。”

梁班长站起身来,眺望着山下的茫茫戈壁,对陈老兵说,同时也是对小郑说:“没错,这座山的自然海拔是5960.9米,但既然我们来了,山高我为峰,这个海拔就要加上我们的高度,就应该是5962.68米。”

陈老兵若有所思地点着头,小郑也恍然大悟。

风止了没多大一会儿,又呜呜地吹起来。

战士们喝了几口军用水壶里的水,又吃了几块军用干粮。

“同志们,出发!”梁班长第一个整理好随行装具。

顾不得一览祖国的大好河山,战士们绑紧绳子后,又朝着另一座界山行进……

(有改动)

14.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.文章以空间顺序,叙述了边防战士在狂风中顺利完成巡查界山任务的故事。

B.文章标题既意境开阔,激发读者阅读兴趣,又与文章结尾处梁班长的话遥相呼应。

C.文章第⑤段的环境描写体现了狂风的猛烈,侧面烘托出战士们不怕困难的品质。

D.文中的梁班长是一个责任心极强、热爱祖国、甘于奉献的边防战士。

15.边防战士在巡逻途中,常会遇到突发情况。请梳理文章第②- 段内容,将这次突发情况的梳理图补充完整。(2分)

16.修改语句是写作的重要环节。文章中的画线句子是经过修改的,比较下面的原稿和改定稿,并说说改定稿好在哪里。(4分)

原稿 改定稿

大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风正朝着他们袭来。 大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风像脱缰的野马一样,朝着他们横扫而来。

七年级语文试题第5页(共6 页)

17.文章第⑨⑩段似乎与巡边之路毫无关系,是否可以将其删除 请联系上下文进行分析。(3分)

18.本文被校报编辑选中,安排在“悠悠家国情”栏目中发表,请结合本文内容、主题,揣摩编辑这样安排的原因。(4分)

三、整本书阅读(4分)

19.老舍先生在《骆驼祥子》中为我们展现了一幅幅北京风俗人情图画。小冀在阅读时针对一些内容写了阅读笔记,并作了批注,请你结合名著内容,帮他补充完整。(4分)

阅读笔记 批注

祥子从兵营逃回北京后的打扮是“近似搪布的一身本色粗布裤褂”“青布鞋”“线披儿织成的袜子”,还有顶“草帽”。 从衣着来看,布衣线袜既代表了那个时代北京① (身份)的衣着特点,也体现了下层市民追求自然与舒适、随性的心理特征。

“他到桥头吃了碗老豆腐:醋,酱油,花椒油,韭菜末,被热的雪白的豆腐一烫,发出点顶香美的味儿,香得使祥子要闭住气。” 直到现在,豆腐脑仍是许多新老北京人的选择,这段文字体现了北京人② 方面的特点。

曹先生家住的是③ (住宅类型)。 北京这种特色建筑于元代规划建设,院子宽敞、日照充足,既能保证安全,防风防沙,又能满足抵御北方寒气的需要。

④ (人名)在“庆九”时,要热热闹闹地办回事,首先要搭一个体面的棚子。 老北京盛行办寿风俗。富户办生日,夏天搭凉棚,冬天搭暖棚,布置寿堂,以接受亲友拜贺。

第三部分

(20题,50分)

20.阅读下面的文字,根据要求作文。(50分)

世间万物皆有温度。无论是自然温度,还是社会温度,都对人们的生活、对整个世界有着巨大的影响。一个手势、一个眼神、一句话语……会让人感知冷暖、体验百态、领悟人生的况味。

请以《 的温度》为题,写一篇文章。

要求:(1)补全题目,中心明确,情感真实,语言通顺;(2)文体不限(诗歌除外),不少于600字;(3)文中不得出现真实的人名、校名、地名等,如必须出现,请用化名代替。

七年级语文试题

考生注意:1.本试卷共6页,总分120分,考试时间120分钟。

2.答题前,考生务必将姓名、准考证号填写在试卷和答题卡的相应位置。

3.所有答案均在答题卡上作答,在本试卷或草稿纸上做答无效。答题前,请仔细阅读答题卡上的“注意事项”,按照“注意事项”的规定答题

4.答题时,请在答题卡上对应题目的答题区域内答题。

第一部分

(1-2题14分)

1.阅读下面文字,回答后面的问题。(9分)

燕南赵北的人们,总是忘不了渤海边,惦记着秦皇岛,更多次(zào fǎng)山海关老龙头,那是古长城所在地,也是难以甲(废弃/舍弃)的精神家园。

山海关老龙头,有万里长城唯一的入海石城、唯一的临海楼阁、唯一的海上敌台。这些场景,确属长城的奇观。万里长城从这里启程,经过河北境内的紫荆关、倒马关,再经娘子关一路向西,(zhí dá)嘉峪关。老龙头由入海石城、靖卤台、南海口关和澄海楼组成。乙(别具一格/特立独行)的澄海楼,即老龙头的制高点。登高远眺,渤海湾碧浪滔天,一眼望不到边际,顿感心胸开阔,心潮澎湃。想起林则徐那首诗:“如日东山能再起,大鹏展翅恨天低。”山海关老龙头一次次地展示着国人初心未改、建设家园的砥砺精神。

(1)根据文段中的拼音写出相应的词语。(2分)

①(zào fǎng) ②(zhí dá)

(2)文段中加点字的读音,正确的一项是()(3分)

A.确属(zhǔ) 澎湃(bài) B.确属(shǔ) 澎湃(bài)

C.确属(zhǔ) 澎湃(pài) D.确属(shǔ) 澎湃(pài)

(3)从文段的括号内选择符合语境的词语,分别填入横线处。(2分)

甲: 乙:

(4)有同学读到“砥砺精神”时,思考“砥砺”的意思。依据“砥砺”的字形,他想到“砥砺”的意思可能与部首“石”有关。结合语境推测,“砥砺”的意思应该是 (①磨刀石②磨炼③勉励)。(请从括号内选择,只填序号)(2分)

2.学习《山地回忆》后,班级举行以“爱国”为主题的综合性学习活动,请你参加。(5分)

(1)【设方案】仿照示例,设计活动方案。(2分)

示例方案一:爱国诗词朗诵会

方案二:

方案三:

(2)【选对联】活动中,为了凸显爱国主题,学校拟写了一副对联,上联为“战士青春洒热血”,下列选项中最适合作为下联的是()(3分)

A.处世无奇但善良 B.情系边关显本色 C.英雄肝胆壮河山 D.做人有道惟诚信

七年级语文试题第1页(共6 页)

第二部分

(3-18题,56分)

一、古诗文阅读(27分)

(一)古诗文默写(5分)

3.阅读下面文字,在横线上填写相应的句子。

古人常借自然景物抒发内心情感。《竹里馆》中,王维以“独坐幽篁里,① ”描绘出自己独处竹林的清幽之境,尽显悠然自得;《春夜洛城闻笛》里,李白因“满洛城”的笛声触发了思乡之情,写出“此夜曲中闻折柳,② ”的千古名句;《晚春》中,韩愈看到“草树知春不久归,③ ”的暮春景象,借花草树木珍惜春光,尽情舒展生命的本色,表达出对时光易逝的感慨。《木兰诗》里,借④ ,⑤ ”写出了边关将士的苦寒生活,足见木兰征战的艰辛。

(二)古代诗歌阅读(8分)

逢入京使

岑参

故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

4.诗人常综合运用多种写法强化情感。本诗前两句通过“东望”的 描写和“泪湿双袖”的 的修辞手法,强化了情感的深度。(2分)

5.“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”描绘了一幅怎样的场景 (2分)

6.本诗与《木兰诗》均涉及战争背景,但表达的情感有何不同 请结合诗句分析。(4分)

(三)阅读下面的文言文,回答7-10题。(14分)

【甲】初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤 孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。(《孙权劝学》)

【乙】陈康肃公善射,当世无双 ,公亦以此自矜。尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。见其发矢十中八九,但微颔之。康肃问曰:“汝亦知射乎 吾射不亦精乎 ”翁曰:“无他,但手熟尔。”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射!”翁曰:“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。因曰:“我亦无他,惟手熟尔。”康肃笑而遣之。(《卖油翁》)

7.参考表格中提示的方法,解释句中的加点词。(4分)

文言语句 方法 解释

蒙辞以军中多务 参考成语法:义不容辞 (1)

有卖油翁释担而立 语境推测法(联系上下文) (2)

但微颔之 课内迁移法:但闻黄河流水鸣溅溅 (3)

见往事耳 参考课下注释 (4)

8.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)卿今者才略,非复吴下阿蒙!

(2)我亦无他,惟手熟尔。

七年级语文试题第2页(共6 页)

9.文言文中的语气词有重要的表情达意的作用,请参考示例,简要分析下面句中加点语气词的表达效果。(3分)

示例:“吾射不亦精乎 ”陈尧咨察觉到卖油翁对自己的轻视,于是他开始质问卖油翁。“乎”表示反问语气,可见陈尧咨对卖油翁傲慢的态度,表现出其自大的形象特点。

句子:孤岂欲卿治经为博士邪!

10.班级要排演课本剧《当吕蒙遇见卖油翁》,请你为两人设计一段对话,体现他们对“学习与技艺”的理解(至少引用一句原文中的关键句)。(3分)

提示:吕蒙可能自豪于读书后的进步,卖油翁则用倒油技巧启发他……

二、现代文阅读

(一)阅读下面文章,完成11-13题。(9分)

闻一多先生上课

汪曾祺

①闻先生性格强烈坚毅。日寇南侵,清华、北大、南开合成临时大学,在长沙少驻,后改为西南联合大学,将往云南。一部分师生组成步行团,闻先生参加步行,万里长征,他把胡子留了起来,声言:抗战不胜,誓不剃须。他的胡子只有下巴上有,是所谓“山羊胡子”,而上髭浓黑,近似“一”字。他的嘴唇稍薄微扁,目光灼灼。有一张闻先生的木刻像,回头侧身,口衔烟斗,用炽热而又严冷的目光审视着现实,很能表达闻先生的内心世界。

②联大到云南后,先在蒙自待了一年。闻先生还在专心治学,把自己整天关在图书馆里。图书馆在楼上。那时不少教授爱起斋名,如朱自清先生的斋名叫“贤于博弈斋”,魏建功先生的书斋叫“学无不暇”,有一位教授戏赠闻先生一个斋主的名称:“何妨一下楼主人”。因为闻先生总不下楼。

③西南联大校舍安排停当,学校即迁至昆明。

④我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、古代神话。

⑤楚辞班人不多。闻先生点燃烟斗,打开笔记,开讲:“痛饮酒,熟读《离骚》,乃可以为名士。”闻先生的笔记本很大,长一尺有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

⑥闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲,连理学院的、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色,条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美,逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

⑦能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的点画派,说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之,则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是画家,有谁能办到 闻先生讲唐诗的妙悟,应该记录下来。我是个大大咧咧的人,上课从不记笔记。听说比我高一班的同学郑临川记录了,而且整理成一本《闻一多论唐诗》,出版了,这是大好事。

七年级语文试题第3页(共6 页)

⑧我颇具歪才,善胡诌,闻先生很欣赏我。我曾替一个比我低一班的同学代笔写一篇关于李贺的读书报告————西南联大一般课程都不考试,只于学期终了时交一篇读书报告即可给学分。闻先生看了这篇读书报告后,对那位同学说:“你的报告写得很好,比汪曾祺写得还好!”其实我写李贺,只写了一点:别人的诗都是画在白底子上的画,李贺的诗是画在黑底子上的画,故颜色特别浓烈。这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准:不怕新,不怕怪,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见。

11.选文①②段用了两个事例来体现“闻先生性格强烈坚毅”,请简要概括。(4分)

12.结合文意说说第⑥段中加点词语的含义。(2分)

闻先生教古代神话,非常“叫座”。

13.除了对闻一多先生的直接描写外,文章还提到了其他教授的评价、学生的听课行为等,请你任选一处分析其作用。(3分)

(二)阅读下面的短文,回答14-18题。(16分)

山高我为峰

高满航

①梁班长已经在祖国西北边陲的边防部队服役16年零8个月。

②这天早上,梁班长和往常的每个早上一样,不等初升的太阳完全跃出地平线,就带领巡边分队出发了。他们徒步在乱石林立的戈壁滩上走了1个多小时,才抵达山脚。大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风像脱缰的野马一样,朝着他们横扫而来。梁班长身后的上等兵小郑没能站稳,被吹得打了个趔趄,差点摔出去。

③梁班长眼疾手快,伸手紧抓住小郑,又大声朝后面喊:“大家都注意了,脚下踩实,保持平衡。”他的话刚出口,就被狂风掳掠而去,连他自己都听得不真切。身后刚站稳的小郑也听了个大概,旋即转过身,向紧跟其后的战友大喊着传达班长的命令:“脚下踩实,不要摔倒。”

④以此类推,每个人都把自己听到的口令大喊着传给身后的战友,待传到断后的副班长耳朵里时,已经变成了:“跟紧队伍,不要掉队。”副班长意会,迎风撕开了嗓门,朝着前面回复:“是!收到!”他的声音朝着风的方向飞奔而去。

⑤风越来越大,枯草和沙砾飞上了天,石头也沿着山坡噼里啪啦地滚动。

⑥梁班长从背包里抽出绳子,先在自己腰上缠了一圈绑紧,拽了拽确定不会松开后,又转身传给身后的战友。每个人接过绳子后,都将绳子迅速穿过扎在腰间的武装带,再把绳头交到后面一个战友的手里。

⑦十几个人迎风朝着山上爬去,他们与风搏斗,也随风而舞,偶尔有战士被乱石绊倒。每当此时,腰间的绳子就像一只无形的大手,有力地把他拽了回来。偶尔有战士被风的阻力“定”住,后面的战友就弯下腰去,奋力推着他走。

⑧小郑从挎包里取护目镜时,把素描本带到地上,转眼就被风吹跑了。

⑨小郑入伍前是美术学院的大三学生,算是携画笔从戎,立志要用画笔记录壮美边防。所以从他跟着队伍巡边那天起,素描本就不离身。

⑩从第一次巡边那日起,小郑就被告知一条必须遵守的规矩————带去什么就必须带回什么,不能在边界遗留任何物品。

见素描本被风越吹越远,小郑心中急切,慌乱中解开武装带,欲随风去追。这时候,他的迷彩服上衣被一只手紧紧抓住。他转头,见是梁班长。

这时候,梁班长已经解开了腰间的绳子。

他把绳头交给小郑,大喊着命令他:“你站着别动,我去追。”

七年级语文试题第4页(共6 页)

小郑看到,班长沿着风的方向奔跑着去追素描本。

班长跑,素描本也“跑”。他终于追上,没等到伸手抓,素描本又飞到了空中。他又去追,却被一块石头绊倒,滚了几圈,才被另一块石头挡住。这个时候,其他战友都注视着班长的一举一动。他们看到,班长似乎不知道疼痛,刚刚摔倒,又很快站了起来,再次朝素描本的方向飞奔追去。山风时急时缓,就在缓下来的一刹那,梁班长眼疾手快,稳稳地把素描本抓在了手里。

他仔细掸掉本上的尘土,交还给小郑后,又从小郑手里接过绳头,再次绑紧自己。两个多小时后,他们终于登上界山之顶。

原地休息时,梁班长侧身看到,小郑正在画他们所在的这座界山。他仿佛有一支神笔,寥寥几笔,就生动勾勒出了山的轮廓。

小郑画完后转头问道:“班长,咱们这座山的海拔是多少 ”

梁班长倒问起他来:“你的身高是多少 ”

小郑疑惑地回答:“1 米78。”

梁班长脱口而出:“那么,这座界山的海拔就是5962.68米。”

紧挨班长坐着的陈老兵听见了他俩的对话,皱眉沉默了片刻,还是忍不住纠正道:“班长,不对吧,这座山的海拔应该是5960.9米。”

梁班长站起身来,眺望着山下的茫茫戈壁,对陈老兵说,同时也是对小郑说:“没错,这座山的自然海拔是5960.9米,但既然我们来了,山高我为峰,这个海拔就要加上我们的高度,就应该是5962.68米。”

陈老兵若有所思地点着头,小郑也恍然大悟。

风止了没多大一会儿,又呜呜地吹起来。

战士们喝了几口军用水壶里的水,又吃了几块军用干粮。

“同志们,出发!”梁班长第一个整理好随行装具。

顾不得一览祖国的大好河山,战士们绑紧绳子后,又朝着另一座界山行进……

(有改动)

14.下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是()(3分)

A.文章以空间顺序,叙述了边防战士在狂风中顺利完成巡查界山任务的故事。

B.文章标题既意境开阔,激发读者阅读兴趣,又与文章结尾处梁班长的话遥相呼应。

C.文章第⑤段的环境描写体现了狂风的猛烈,侧面烘托出战士们不怕困难的品质。

D.文中的梁班长是一个责任心极强、热爱祖国、甘于奉献的边防战士。

15.边防战士在巡逻途中,常会遇到突发情况。请梳理文章第②- 段内容,将这次突发情况的梳理图补充完整。(2分)

16.修改语句是写作的重要环节。文章中的画线句子是经过修改的,比较下面的原稿和改定稿,并说说改定稿好在哪里。(4分)

原稿 改定稿

大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风正朝着他们袭来。 大家歇息片刻,正要继续登山,却远远看到裹着沙砾的狂风像脱缰的野马一样,朝着他们横扫而来。

七年级语文试题第5页(共6 页)

17.文章第⑨⑩段似乎与巡边之路毫无关系,是否可以将其删除 请联系上下文进行分析。(3分)

18.本文被校报编辑选中,安排在“悠悠家国情”栏目中发表,请结合本文内容、主题,揣摩编辑这样安排的原因。(4分)

三、整本书阅读(4分)

19.老舍先生在《骆驼祥子》中为我们展现了一幅幅北京风俗人情图画。小冀在阅读时针对一些内容写了阅读笔记,并作了批注,请你结合名著内容,帮他补充完整。(4分)

阅读笔记 批注

祥子从兵营逃回北京后的打扮是“近似搪布的一身本色粗布裤褂”“青布鞋”“线披儿织成的袜子”,还有顶“草帽”。 从衣着来看,布衣线袜既代表了那个时代北京① (身份)的衣着特点,也体现了下层市民追求自然与舒适、随性的心理特征。

“他到桥头吃了碗老豆腐:醋,酱油,花椒油,韭菜末,被热的雪白的豆腐一烫,发出点顶香美的味儿,香得使祥子要闭住气。” 直到现在,豆腐脑仍是许多新老北京人的选择,这段文字体现了北京人② 方面的特点。

曹先生家住的是③ (住宅类型)。 北京这种特色建筑于元代规划建设,院子宽敞、日照充足,既能保证安全,防风防沙,又能满足抵御北方寒气的需要。

④ (人名)在“庆九”时,要热热闹闹地办回事,首先要搭一个体面的棚子。 老北京盛行办寿风俗。富户办生日,夏天搭凉棚,冬天搭暖棚,布置寿堂,以接受亲友拜贺。

第三部分

(20题,50分)

20.阅读下面的文字,根据要求作文。(50分)

世间万物皆有温度。无论是自然温度,还是社会温度,都对人们的生活、对整个世界有着巨大的影响。一个手势、一个眼神、一句话语……会让人感知冷暖、体验百态、领悟人生的况味。

请以《 的温度》为题,写一篇文章。

要求:(1)补全题目,中心明确,情感真实,语言通顺;(2)文体不限(诗歌除外),不少于600字;(3)文中不得出现真实的人名、校名、地名等,如必须出现,请用化名代替。

同课章节目录