第2课 原始农业与史前社会 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 第2课 原始农业与史前社会 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 371.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 17:54:32 | ||

图片预览

文档简介

第2课 原始农业与史前社会

农业的起源与定居生活

1.我国是世界上农业起源地之一,我们的祖先为人类文明的发展作出了重要贡献。下列由我国劳动人民最早种植的农作物是 ( )

A.大豆和小麦 B.水稻、粟和黍 C.花生和高粱 D.甘薯和玉米

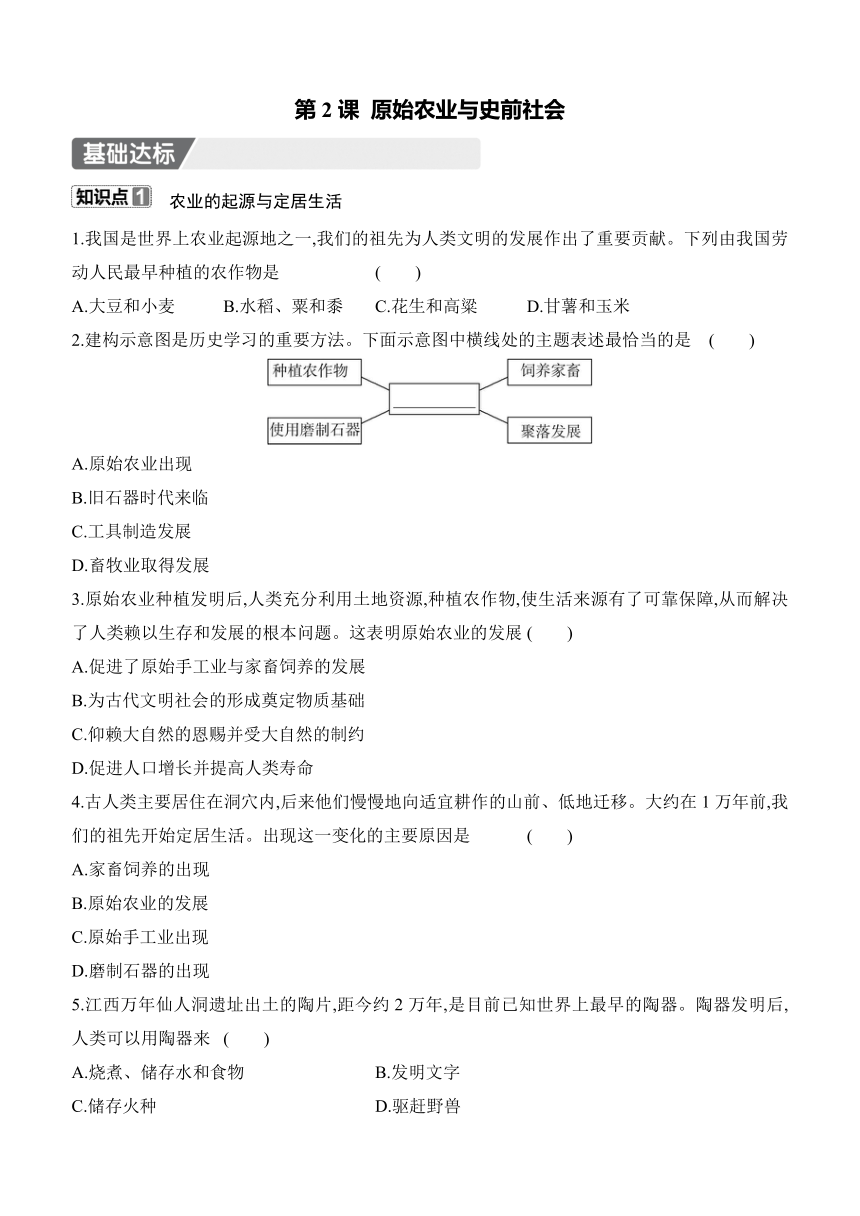

2.建构示意图是历史学习的重要方法。下面示意图中横线处的主题表述最恰当的是 ( )

A.原始农业出现

B.旧石器时代来临

C.工具制造发展

D.畜牧业取得发展

3.原始农业种植发明后,人类充分利用土地资源,种植农作物,使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题。这表明原始农业的发展 ( )

A.促进了原始手工业与家畜饲养的发展

B.为古代文明社会的形成奠定物质基础

C.仰赖大自然的恩赐并受大自然的制约

D.促进人口增长并提高人类寿命

4.古人类主要居住在洞穴内,后来他们慢慢地向适宜耕作的山前、低地迁移。大约在1万年前,我们的祖先开始定居生活。出现这一变化的主要原因是 ( )

A.家畜饲养的出现

B.原始农业的发展

C.原始手工业出现

D.磨制石器的出现

5.江西万年仙人洞遗址出土的陶片,距今约2万年,是目前已知世界上最早的陶器。陶器发明后,人类可以用陶器来 ( )

A.烧煮、储存水和食物 B.发明文字

C.储存火种 D.驱赶野兽

河姆渡人与稻作农业的繁荣

6.(2025石家庄期中)该遗址因为地处东南沿海,地下水位较高,保存了丰富的有机质遗存。在遗址下层,还普遍发现有稻类和其他禾本科植物混在一起的堆积层。据此判断,该遗址是 ( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

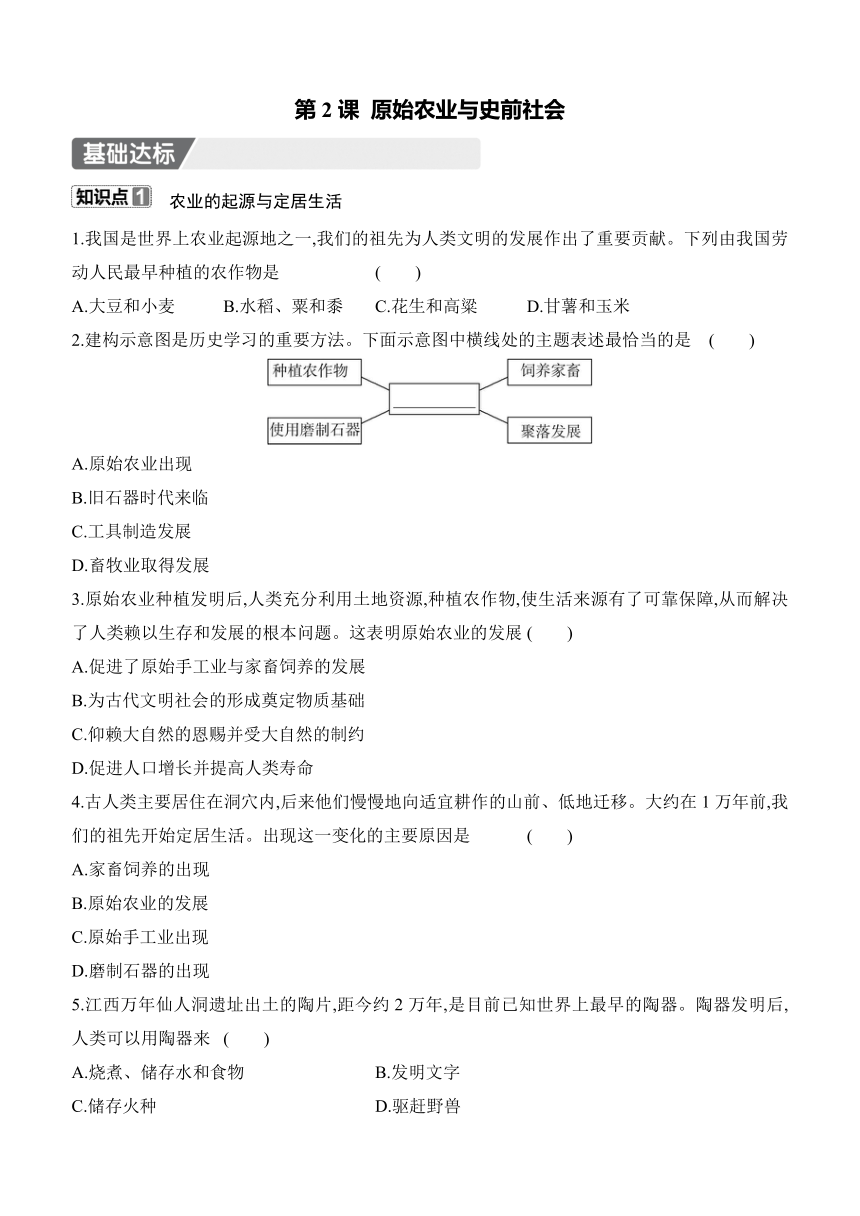

7.邮票作为一种文化载体,记录了许多历史信息。右图是一张关于干栏式建筑的纪念邮票。早期的干栏式建筑最可能出现于我国 ( )

A.山西地区 B.浙江地区

C.辽宁地区 D.河南地区

8.(回归教材)下图是远古时代南方地区的建筑风格,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人,这种建筑也可以防震。考古发现最早的居住这种房屋的人及建筑的名称分别为( )

A.半坡人、半地穴式建筑

B.河姆渡人、干栏式建筑

C.北京人、半地穴式建筑

D.蓝田人、干栏式建筑

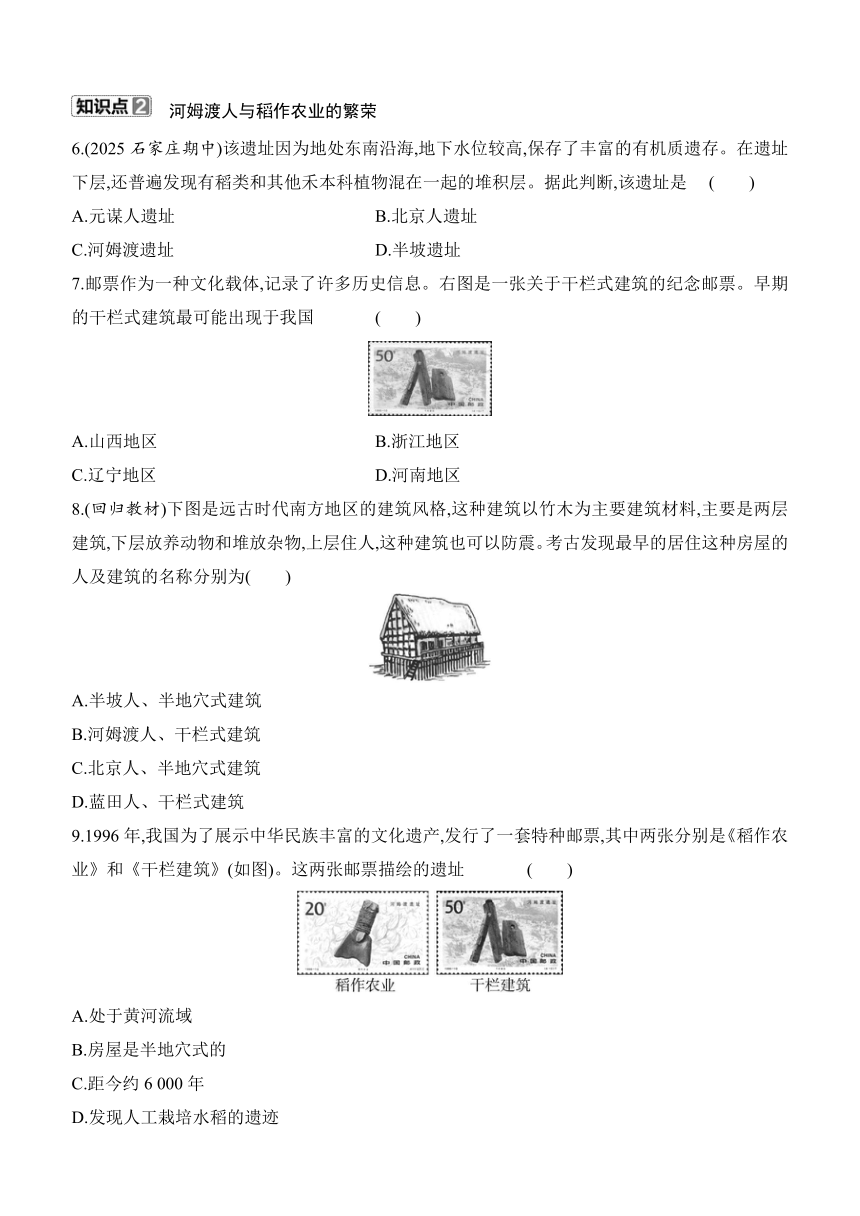

9.1996年,我国为了展示中华民族丰富的文化遗产,发行了一套特种邮票,其中两张分别是《稻作农业》和《干栏建筑》(如图)。这两张邮票描绘的遗址 ( )

A.处于黄河流域

B.房屋是半地穴式的

C.距今约6 000年

D.发现人工栽培水稻的遗迹

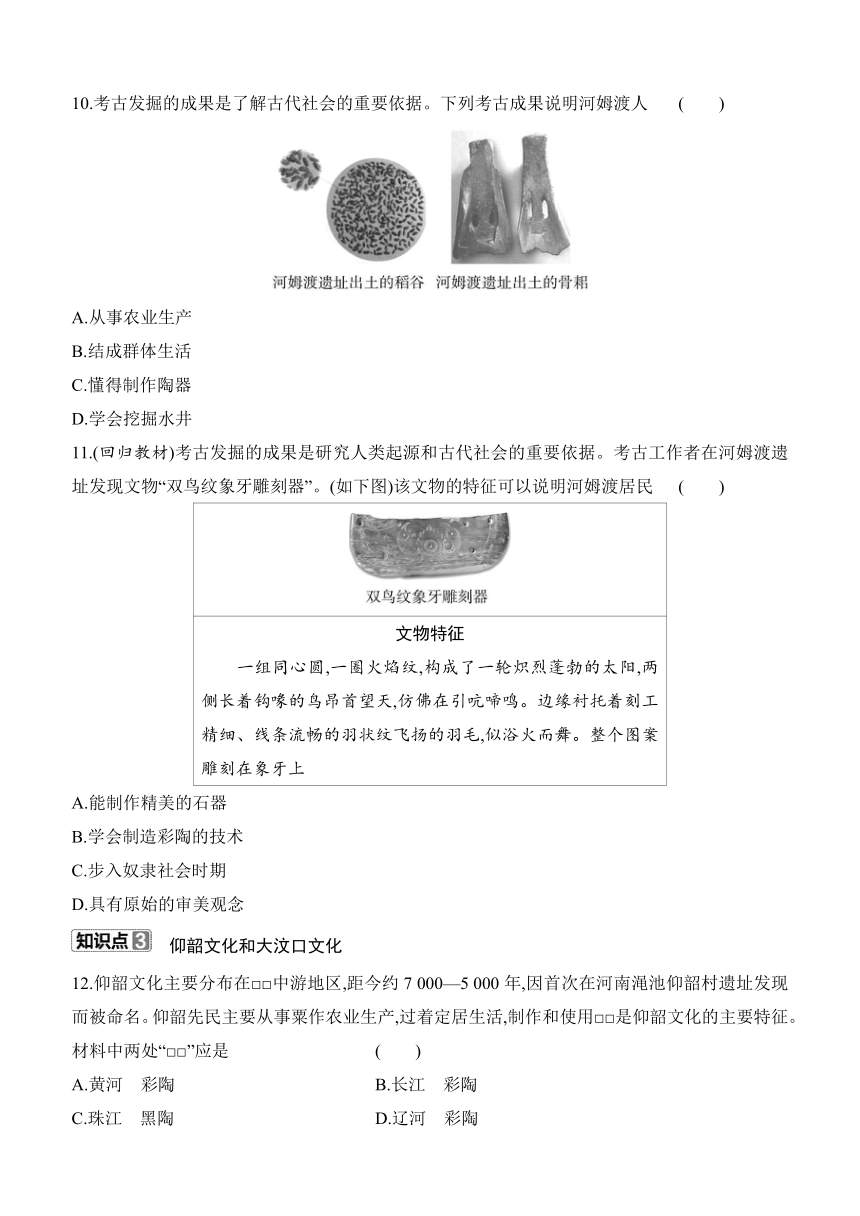

10.考古发掘的成果是了解古代社会的重要依据。下列考古成果说明河姆渡人 ( )

A.从事农业生产

B.结成群体生活

C.懂得制作陶器

D.学会挖掘水井

11.(回归教材)考古发掘的成果是研究人类起源和古代社会的重要依据。考古工作者在河姆渡遗址发现文物“双鸟纹象牙雕刻器”。(如下图)该文物的特征可以说明河姆渡居民 ( )

文物特征 一组同心圆,一圈火焰纹,构成了一轮炽烈蓬勃的太阳,两侧长着钩喙的鸟昂首望天,仿佛在引吭啼鸣。边缘衬托着刻工精细、线条流畅的羽状纹飞扬的羽毛,似浴火而舞。整个图案雕刻在象牙上

A.能制作精美的石器

B.学会制造彩陶的技术

C.步入奴隶社会时期

D.具有原始的审美观念

仰韶文化和大汶口文化

12.仰韶文化主要分布在□□中游地区,距今约7 000—5 000年,因首次在河南渑池仰韶村遗址发现而被命名。仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活,制作和使用□□是仰韶文化的主要特征。材料中两处“□□”应是 ( )

A.黄河 彩陶 B.长江 彩陶

C.珠江 黑陶 D.辽河 彩陶

13.如图所示,为抵御北方的寒风和低温,半坡居民挖洞以为墙,屋内设灶炕以取暖,在挖的柱洞中放置立柱作为支撑,再在最上方建造屋顶。这反映了半坡居民 ( )

A.擅长建造各种类型的房屋

B.内部出现贫富分化

C.具有因地制宜的智慧

D.已经开始群居生活

14.(2025天津南开期末)河南灵宝西坡遗址是仰韶文化时期的大型文化遗址之一。考古学家在此发现面积超过200平方米的大房子(下图为大房子基址)和大型墓葬。多数墓葬中随葬品为陶器,墓中并无奢侈品随葬。据此可知当时 ( )

A.重视大型墓葬修建

B.没有明显的阶级分化

C.已经出现早期国家

D.已经存在宗教信仰

15.依据考古发现可以推断相应史事。根据下面所示笔记中内容可以推断半坡人 ( )

考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径约为0.5毫米,已和今天的线差不多。

A.过着定居生活 B.生活在新石器时代

C.属于仰韶文化遗址 D.已经会纺织、制衣

16.大汶口墓葬遗址位于山东泰安,出土遗物以陶器、石器和骨器为主。考古发现,大墓有陶器八十多件,还有象牙梳、玉璧、玉环等,小墓仅有一到两件粗制陶器和石器。可见,当时这一地区( )

A.处于旧石器时代 B.出现了贫富分化

C.出现了早期国家特征 D.确立了奴隶制度

1.(回归教材)观察下面《中国境内新石器时代重要遗址分布图》。农耕遗址分布的基本特点是 ( )

A.满天星斗,分布广泛 B.都属于旧石器时代

C.北京人遗址内涵丰富 D.主要集中在长江流域

2.《淮南子·齐俗训》记载:尧治天下时,“其导万民也,水处者渔,山处者木,谷处者牧,陆处者农”。这表明我国原始农业( )

A.生产食物多样 B.开始精耕细作 C.受到气候限制 D.生产因地制宜

3.右图为半坡遗址平面示意图。据此可推测,此时 ( )

A.稻作农业繁荣 B.农业改变生活方式

C.阶级分化明显 D.多元一体特征突出

4.下图是我国1996年发行的《河姆渡遗址》邮票,展示了我国河姆渡居民的生产生活状况。据此可以得出的结论是 ( )

①他们种植的农作物是水稻 ②他们主要使用青铜农具

③他们居住的是干栏式房屋 ④他们已经学会制作舟船

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

5.(2025咸阳期中)阅读下列表格可知,造成这些差异的主要原因是 ( )

新石器时代中国南北方原始居民的生产生活概况

流域 农作物 交通工具 建筑形式

长江流域 水稻 舟 干栏式

黄河流域 粟、黍 车 半地穴式

A.生活习惯相似 B.自然环境不同

C.经济条件相同 D.思想观念分歧

6.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面三件出土文物共同反映了 ( )

A.古代陶器数量众多 B.彩陶制作工艺精湛

C.古代生活丰富多彩 D.古代陶器贸易繁荣

7.进入新石器时代,我们的祖先开始定居生活。阅读材料,完成下列要求。

材料一 人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种。农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑。所以新石器时代被誉为“农业革命时代”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史(上)》

材料二 中国原始农耕时代的代表性遗址及其考古发现

遗址 考古发现

半坡遗址 炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹

河姆渡遗址 人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹

——整理自人教版教材教师教学用书

《中国历史》(七年级上册)

材料三 陶器的发明对人类的生活有着重大的意义。在这以前,人类处理食物一般采用烧或烤的方法。有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产。所以,陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志。

——摘编自王玉哲《中华远古史》

(1)根据材料一,指出原始农业的耕作方式。结合所学知识,简述原始农业兴起和发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳半坡遗址和河姆渡遗址在生产生活方面的相同之处。

(3)根据材料三,概括陶器出现的意义。

8.(史料实证、历史解释、时空观念)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国是世界上农业起源地之一。在长期的食物采集活动中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。距今约2万年,他们开始对一些野生的植物进行管理。距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物。目前已知世界上最早的栽培□□、□和□均发现于我国。

(1)结合所学知识,指出材料一中“□□、□和□”所指的三种农作物名称。

材料二 (他们)已经创造了一种……木构长屋。这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑,在桩木上架设纵横交错的地龙骨(地梁),然后在上铺设地板,地板以上立柱、架梁、敷椽、盖顶……

——摘编自梅福根、吴玉贤《七千年前的

奇迹——我国河姆渡古遗址》

(2)材料二中提到的“木构长屋”是什么类型的建筑 试分析出现这种建筑的原因。

材料三 以下是河姆渡遗址出土的部分文物。

(3)据材料三并结合所学知识,简要说明这些文物所蕴含的历史信息。

【详解答案】

基础达标

1.B 解析:目前已知世界上最早的栽培水稻、粟和黍均发现于我国。水稻、粟和黍的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。故B符合题意。

2.A 解析:农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜。原始社会的生产力得到提高。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。故A符合题意。

3.B 解析:根据题干“原始农业种植发明后……使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题”可得出,原始农业的发展为古代文明社会的形成奠定物质基础,B项正确。

4.B 解析:根据题干并结合所学知识可知,距今约1万年,随着原始农业的出现,我国的原始人类开始过上定居生活,农业的起源和发展促进了人类的定居生活,B项正确。

5.A 解析:陶器发明后,人类可以用陶器来烧煮、储存水和食物。故A符合题意。

6.C 7.B 8.B

9.D 解析:根据图示及所学知识可知,骨耜是河姆渡人从事水稻种植的主要生产工具,河姆渡遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,D项正确。

10.A 解析:根据图片和所学知识可知,河姆渡人已经进入原始农耕时代,培育出水稻,骨耜是河姆渡人使用的生产工具。故A正确。

11.D 解析:根据题干信息可知,我国原始居民能够进行一些简单的装饰和图案设计,具有朴素审美观念。故D正确。

12.A 解析:根据所学可知,仰韶文化主要分布在黄河中游地区,距今约7 000—5 000年,因首次在河南渑池仰韶村遗址发现而被命名。仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活,制作和使用彩陶是仰韶文化的主要特征,A项正确。

13.C 解析:根据材料“为抵御北方的寒风和低温”及所学知识可知,半坡居民根据当地的环境和气候特点,挖洞并设置灶炕、立柱等,体现了他们因地制宜的智慧,C项正确。

14.B 解析:根据题干“多数墓葬中随葬品为陶器,墓中并无奢侈品随葬”可知,墓葬中随葬品以陶器为主,无奢侈品,说明社会未表现出明显的贫富差距或阶级分化特征,B项正确。

15.D 解析:据题干“半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径约为0.5毫米,已和今天的线差不多”可知,半坡人已经会纺织、制衣。故D符合题意。

16.B 解析:根据材料信息“大墓有陶器八十多件,还有象牙梳、玉璧、玉环等,小墓仅有一到两件粗制陶器和石器”可知,大小墓葬随葬品的多少和品质的高低说明了此时已存在贫富分化现象,B项正确。

能力提升

1.A 解析:根据《中国境内新石器时代重要遗址分布图》分析可知,我国原始农业分布广泛,主要分布在黄河流域和长江流域。故A正确。

2.D 解析:根据材料“水处者渔,山处者木,谷处者牧,陆处者农”并结合所学知识可知,不同的自然环境有不同的行业,这体现了生产因地制宜。故D正确。

3.B 解析:从半坡遗址的平面示意图可以看出,有明确划分的墓葬区、制陶区和居住区,这表明当时人们的生活有了较为固定和明确的区域分工,这种分工是农业发展带来的结果。农业的发展使得人们能够稳定地获取食物,从而有更多的时间和精力去从事其他活动,比如制陶,进而改变了生活方式,B项正确。

4.C 解析:我国是世界上最早种植水稻的国家,生活在距今约7 000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器,用骨耜耕地,住干栏式房屋,过着定居生活,种植水稻。他们还饲养家畜,会制作陶器、玉器和简单的乐器,会挖水井。结合三张邮票可知,河姆渡居民种植的农作物是水稻,①正确;河姆渡居民居住的是干栏式房屋,③正确;河姆渡居民已经学会了制作舟船,④正确。故选C。

5.B 解析:根据表格可知,长江流域的原始居民主要种植水稻,使用舟作为交通工具,建筑形式为干栏式。黄河流域的原始居民主要种植粟、黍,使用车作为交通工具,建筑形式为半地穴式。结合所学知识可知,长江流域和黄河流域的自然环境存在显著差异,包括气候、土壤、水资源等。这些自然环境因素直接影响了农作物的种植选择、交通工具的使用以及建筑形式的选择,B项正确。

6.B 解析:根据题干和所学知识可知,图片中的出土文物都是彩陶,说明中国古代社会彩陶制作工艺成熟精湛,B正确。

7.(1)耕作方式:刀耕火种。

影响:为古代文明社会的形成奠定了重要基础。

(2)都种植农作物;都使用磨制石器;都会建造房屋;等等。

(3)使人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产;陶器是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,是构成新石器时代文化的一个重要标志。

8.(1)水稻、粟、黍。

(2)建筑:干栏式建筑。

原因:河姆渡地处南方,空气潮湿,雨水较多,干栏式房屋防潮通风。

(3)河姆渡人已经从事原始农业;河姆渡人会运用雕刻工艺制作艺术品;河姆渡人已经会制作陶器或河姆渡人已经饲养猪或狩猎野猪。

农业的起源与定居生活

1.我国是世界上农业起源地之一,我们的祖先为人类文明的发展作出了重要贡献。下列由我国劳动人民最早种植的农作物是 ( )

A.大豆和小麦 B.水稻、粟和黍 C.花生和高粱 D.甘薯和玉米

2.建构示意图是历史学习的重要方法。下面示意图中横线处的主题表述最恰当的是 ( )

A.原始农业出现

B.旧石器时代来临

C.工具制造发展

D.畜牧业取得发展

3.原始农业种植发明后,人类充分利用土地资源,种植农作物,使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题。这表明原始农业的发展 ( )

A.促进了原始手工业与家畜饲养的发展

B.为古代文明社会的形成奠定物质基础

C.仰赖大自然的恩赐并受大自然的制约

D.促进人口增长并提高人类寿命

4.古人类主要居住在洞穴内,后来他们慢慢地向适宜耕作的山前、低地迁移。大约在1万年前,我们的祖先开始定居生活。出现这一变化的主要原因是 ( )

A.家畜饲养的出现

B.原始农业的发展

C.原始手工业出现

D.磨制石器的出现

5.江西万年仙人洞遗址出土的陶片,距今约2万年,是目前已知世界上最早的陶器。陶器发明后,人类可以用陶器来 ( )

A.烧煮、储存水和食物 B.发明文字

C.储存火种 D.驱赶野兽

河姆渡人与稻作农业的繁荣

6.(2025石家庄期中)该遗址因为地处东南沿海,地下水位较高,保存了丰富的有机质遗存。在遗址下层,还普遍发现有稻类和其他禾本科植物混在一起的堆积层。据此判断,该遗址是 ( )

A.元谋人遗址 B.北京人遗址

C.河姆渡遗址 D.半坡遗址

7.邮票作为一种文化载体,记录了许多历史信息。右图是一张关于干栏式建筑的纪念邮票。早期的干栏式建筑最可能出现于我国 ( )

A.山西地区 B.浙江地区

C.辽宁地区 D.河南地区

8.(回归教材)下图是远古时代南方地区的建筑风格,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人,这种建筑也可以防震。考古发现最早的居住这种房屋的人及建筑的名称分别为( )

A.半坡人、半地穴式建筑

B.河姆渡人、干栏式建筑

C.北京人、半地穴式建筑

D.蓝田人、干栏式建筑

9.1996年,我国为了展示中华民族丰富的文化遗产,发行了一套特种邮票,其中两张分别是《稻作农业》和《干栏建筑》(如图)。这两张邮票描绘的遗址 ( )

A.处于黄河流域

B.房屋是半地穴式的

C.距今约6 000年

D.发现人工栽培水稻的遗迹

10.考古发掘的成果是了解古代社会的重要依据。下列考古成果说明河姆渡人 ( )

A.从事农业生产

B.结成群体生活

C.懂得制作陶器

D.学会挖掘水井

11.(回归教材)考古发掘的成果是研究人类起源和古代社会的重要依据。考古工作者在河姆渡遗址发现文物“双鸟纹象牙雕刻器”。(如下图)该文物的特征可以说明河姆渡居民 ( )

文物特征 一组同心圆,一圈火焰纹,构成了一轮炽烈蓬勃的太阳,两侧长着钩喙的鸟昂首望天,仿佛在引吭啼鸣。边缘衬托着刻工精细、线条流畅的羽状纹飞扬的羽毛,似浴火而舞。整个图案雕刻在象牙上

A.能制作精美的石器

B.学会制造彩陶的技术

C.步入奴隶社会时期

D.具有原始的审美观念

仰韶文化和大汶口文化

12.仰韶文化主要分布在□□中游地区,距今约7 000—5 000年,因首次在河南渑池仰韶村遗址发现而被命名。仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活,制作和使用□□是仰韶文化的主要特征。材料中两处“□□”应是 ( )

A.黄河 彩陶 B.长江 彩陶

C.珠江 黑陶 D.辽河 彩陶

13.如图所示,为抵御北方的寒风和低温,半坡居民挖洞以为墙,屋内设灶炕以取暖,在挖的柱洞中放置立柱作为支撑,再在最上方建造屋顶。这反映了半坡居民 ( )

A.擅长建造各种类型的房屋

B.内部出现贫富分化

C.具有因地制宜的智慧

D.已经开始群居生活

14.(2025天津南开期末)河南灵宝西坡遗址是仰韶文化时期的大型文化遗址之一。考古学家在此发现面积超过200平方米的大房子(下图为大房子基址)和大型墓葬。多数墓葬中随葬品为陶器,墓中并无奢侈品随葬。据此可知当时 ( )

A.重视大型墓葬修建

B.没有明显的阶级分化

C.已经出现早期国家

D.已经存在宗教信仰

15.依据考古发现可以推断相应史事。根据下面所示笔记中内容可以推断半坡人 ( )

考古发现:半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径约为0.5毫米,已和今天的线差不多。

A.过着定居生活 B.生活在新石器时代

C.属于仰韶文化遗址 D.已经会纺织、制衣

16.大汶口墓葬遗址位于山东泰安,出土遗物以陶器、石器和骨器为主。考古发现,大墓有陶器八十多件,还有象牙梳、玉璧、玉环等,小墓仅有一到两件粗制陶器和石器。可见,当时这一地区( )

A.处于旧石器时代 B.出现了贫富分化

C.出现了早期国家特征 D.确立了奴隶制度

1.(回归教材)观察下面《中国境内新石器时代重要遗址分布图》。农耕遗址分布的基本特点是 ( )

A.满天星斗,分布广泛 B.都属于旧石器时代

C.北京人遗址内涵丰富 D.主要集中在长江流域

2.《淮南子·齐俗训》记载:尧治天下时,“其导万民也,水处者渔,山处者木,谷处者牧,陆处者农”。这表明我国原始农业( )

A.生产食物多样 B.开始精耕细作 C.受到气候限制 D.生产因地制宜

3.右图为半坡遗址平面示意图。据此可推测,此时 ( )

A.稻作农业繁荣 B.农业改变生活方式

C.阶级分化明显 D.多元一体特征突出

4.下图是我国1996年发行的《河姆渡遗址》邮票,展示了我国河姆渡居民的生产生活状况。据此可以得出的结论是 ( )

①他们种植的农作物是水稻 ②他们主要使用青铜农具

③他们居住的是干栏式房屋 ④他们已经学会制作舟船

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

5.(2025咸阳期中)阅读下列表格可知,造成这些差异的主要原因是 ( )

新石器时代中国南北方原始居民的生产生活概况

流域 农作物 交通工具 建筑形式

长江流域 水稻 舟 干栏式

黄河流域 粟、黍 车 半地穴式

A.生活习惯相似 B.自然环境不同

C.经济条件相同 D.思想观念分歧

6.考古发现是了解史前社会历史的重要依据。下面三件出土文物共同反映了 ( )

A.古代陶器数量众多 B.彩陶制作工艺精湛

C.古代生活丰富多彩 D.古代陶器贸易繁荣

7.进入新石器时代,我们的祖先开始定居生活。阅读材料,完成下列要求。

材料一 人们砍去树木,铲除荆棘和杂草,晒干后焚毁,灰烬成了天然的肥料,进行简单的松土平整后即行播种,这种原始农业通常称之为刀耕火种。农业的发明无疑是人类征服自然的一个新的里程碑。所以新石器时代被誉为“农业革命时代”。

——摘编自朱绍侯《中国古代史(上)》

材料二 中国原始农耕时代的代表性遗址及其考古发现

遗址 考古发现

半坡遗址 炭化粟;磨制石器、骨器;半地穴式房屋遗迹

河姆渡遗址 人工栽培水稻遗址;磨制石器、骨器;干栏式建筑遗迹

——整理自人教版教材教师教学用书

《中国历史》(七年级上册)

材料三 陶器的发明对人类的生活有着重大的意义。在这以前,人类处理食物一般采用烧或烤的方法。有了陶器后,人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产。所以,陶器的制作是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,也构成新石器时代文化的一个重要标志。

——摘编自王玉哲《中华远古史》

(1)根据材料一,指出原始农业的耕作方式。结合所学知识,简述原始农业兴起和发展的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳半坡遗址和河姆渡遗址在生产生活方面的相同之处。

(3)根据材料三,概括陶器出现的意义。

8.(史料实证、历史解释、时空观念)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国是世界上农业起源地之一。在长期的食物采集活动中,我国先民对各类可食用植物的认识逐渐加深。距今约2万年,他们开始对一些野生的植物进行管理。距今约1万年,我国南北方都出现了人工栽培的农作物。目前已知世界上最早的栽培□□、□和□均发现于我国。

(1)结合所学知识,指出材料一中“□□、□和□”所指的三种农作物名称。

材料二 (他们)已经创造了一种……木构长屋。这种住宅十分别致,基础全系桩木构筑,在桩木上架设纵横交错的地龙骨(地梁),然后在上铺设地板,地板以上立柱、架梁、敷椽、盖顶……

——摘编自梅福根、吴玉贤《七千年前的

奇迹——我国河姆渡古遗址》

(2)材料二中提到的“木构长屋”是什么类型的建筑 试分析出现这种建筑的原因。

材料三 以下是河姆渡遗址出土的部分文物。

(3)据材料三并结合所学知识,简要说明这些文物所蕴含的历史信息。

【详解答案】

基础达标

1.B 解析:目前已知世界上最早的栽培水稻、粟和黍均发现于我国。水稻、粟和黍的人工栽培,是我们的祖先为人类文明作出的重要贡献。故B符合题意。

2.A 解析:农业的起源和发展促进了人类的定居生活。人们磨制石器,制作陶器,饲养家畜。原始社会的生产力得到提高。原始农业为古代文明社会的形成奠定了重要的物质基础。故A符合题意。

3.B 解析:根据题干“原始农业种植发明后……使生活来源有了可靠保障,从而解决了人类赖以生存和发展的根本问题”可得出,原始农业的发展为古代文明社会的形成奠定物质基础,B项正确。

4.B 解析:根据题干并结合所学知识可知,距今约1万年,随着原始农业的出现,我国的原始人类开始过上定居生活,农业的起源和发展促进了人类的定居生活,B项正确。

5.A 解析:陶器发明后,人类可以用陶器来烧煮、储存水和食物。故A符合题意。

6.C 7.B 8.B

9.D 解析:根据图示及所学知识可知,骨耜是河姆渡人从事水稻种植的主要生产工具,河姆渡遗址中发现了大量人工栽培水稻的遗迹,D项正确。

10.A 解析:根据图片和所学知识可知,河姆渡人已经进入原始农耕时代,培育出水稻,骨耜是河姆渡人使用的生产工具。故A正确。

11.D 解析:根据题干信息可知,我国原始居民能够进行一些简单的装饰和图案设计,具有朴素审美观念。故D正确。

12.A 解析:根据所学可知,仰韶文化主要分布在黄河中游地区,距今约7 000—5 000年,因首次在河南渑池仰韶村遗址发现而被命名。仰韶先民主要从事粟作农业生产,过着定居生活,制作和使用彩陶是仰韶文化的主要特征,A项正确。

13.C 解析:根据材料“为抵御北方的寒风和低温”及所学知识可知,半坡居民根据当地的环境和气候特点,挖洞并设置灶炕、立柱等,体现了他们因地制宜的智慧,C项正确。

14.B 解析:根据题干“多数墓葬中随葬品为陶器,墓中并无奢侈品随葬”可知,墓葬中随葬品以陶器为主,无奢侈品,说明社会未表现出明显的贫富差距或阶级分化特征,B项正确。

15.D 解析:据题干“半坡遗址出土了用以捻线的石制、陶制纺轮;从半坡陶器底部发现的麻布印痕分析,当时最细的线纹直径约为0.5毫米,已和今天的线差不多”可知,半坡人已经会纺织、制衣。故D符合题意。

16.B 解析:根据材料信息“大墓有陶器八十多件,还有象牙梳、玉璧、玉环等,小墓仅有一到两件粗制陶器和石器”可知,大小墓葬随葬品的多少和品质的高低说明了此时已存在贫富分化现象,B项正确。

能力提升

1.A 解析:根据《中国境内新石器时代重要遗址分布图》分析可知,我国原始农业分布广泛,主要分布在黄河流域和长江流域。故A正确。

2.D 解析:根据材料“水处者渔,山处者木,谷处者牧,陆处者农”并结合所学知识可知,不同的自然环境有不同的行业,这体现了生产因地制宜。故D正确。

3.B 解析:从半坡遗址的平面示意图可以看出,有明确划分的墓葬区、制陶区和居住区,这表明当时人们的生活有了较为固定和明确的区域分工,这种分工是农业发展带来的结果。农业的发展使得人们能够稳定地获取食物,从而有更多的时间和精力去从事其他活动,比如制陶,进而改变了生活方式,B项正确。

4.C 解析:我国是世界上最早种植水稻的国家,生活在距今约7 000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,使用磨制石器、骨器,用骨耜耕地,住干栏式房屋,过着定居生活,种植水稻。他们还饲养家畜,会制作陶器、玉器和简单的乐器,会挖水井。结合三张邮票可知,河姆渡居民种植的农作物是水稻,①正确;河姆渡居民居住的是干栏式房屋,③正确;河姆渡居民已经学会了制作舟船,④正确。故选C。

5.B 解析:根据表格可知,长江流域的原始居民主要种植水稻,使用舟作为交通工具,建筑形式为干栏式。黄河流域的原始居民主要种植粟、黍,使用车作为交通工具,建筑形式为半地穴式。结合所学知识可知,长江流域和黄河流域的自然环境存在显著差异,包括气候、土壤、水资源等。这些自然环境因素直接影响了农作物的种植选择、交通工具的使用以及建筑形式的选择,B项正确。

6.B 解析:根据题干和所学知识可知,图片中的出土文物都是彩陶,说明中国古代社会彩陶制作工艺成熟精湛,B正确。

7.(1)耕作方式:刀耕火种。

影响:为古代文明社会的形成奠定了重要基础。

(2)都种植农作物;都使用磨制石器;都会建造房屋;等等。

(3)使人类增加了煮熟食物的方法,并且便利了饮用水的运送和储存,使人类比较能够定居下来,从事农业生产;陶器是人类与自然界斗争中一项划时代的发明创造,是构成新石器时代文化的一个重要标志。

8.(1)水稻、粟、黍。

(2)建筑:干栏式建筑。

原因:河姆渡地处南方,空气潮湿,雨水较多,干栏式房屋防潮通风。

(3)河姆渡人已经从事原始农业;河姆渡人会运用雕刻工艺制作艺术品;河姆渡人已经会制作陶器或河姆渡人已经饲养猪或狩猎野猪。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史