第6课 战国时期的社会变革 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 第6课 战国时期的社会变革 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 512.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 17:57:26 | ||

图片预览

文档简介

第6课 战国时期的社会变革

战国七雄

1.(2025石家庄期中)战国时期,各诸侯国相互之间连年争战。下列诸侯国中,不属于“战国七雄”的是 ( )

A.秦 B.楚 C.齐 D.晋

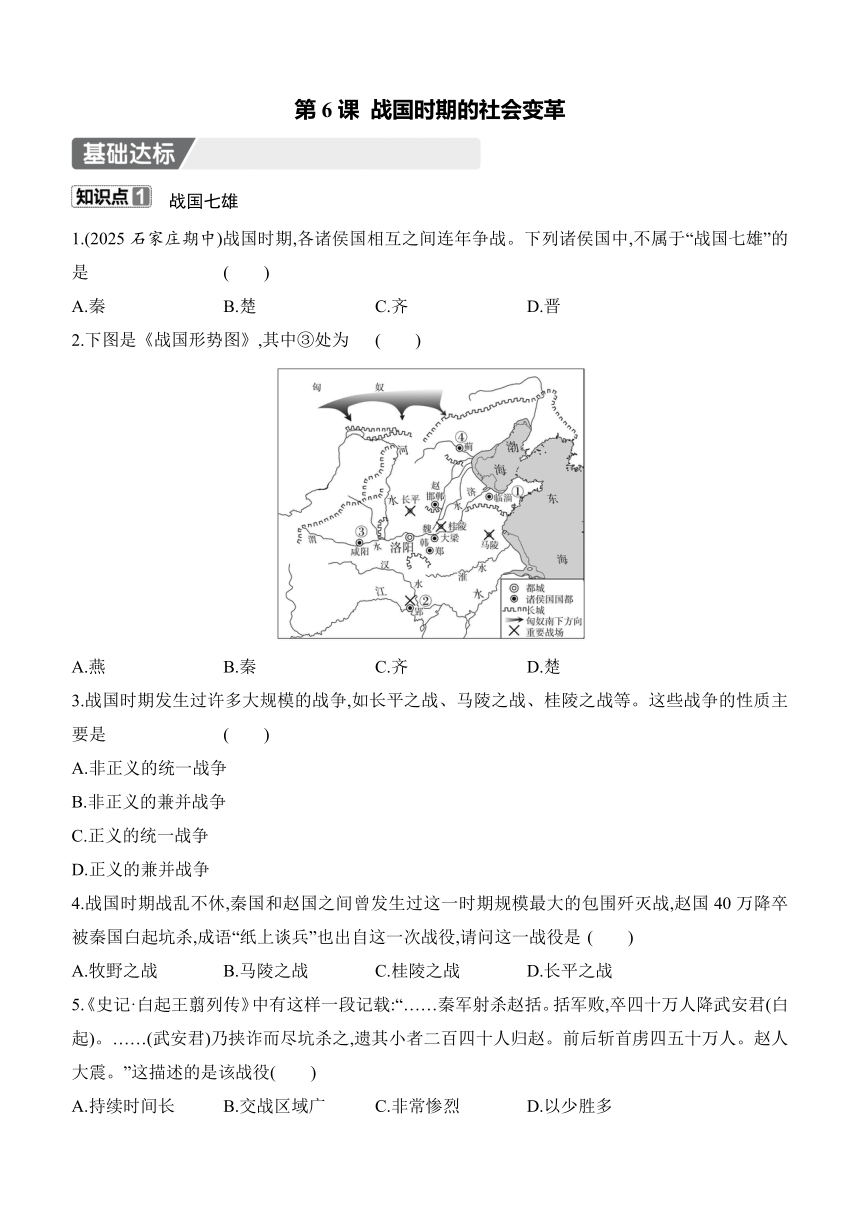

2.下图是《战国形势图》,其中③处为 ( )

A.燕 B.秦 C.齐 D.楚

3.战国时期发生过许多大规模的战争,如长平之战、马陵之战、桂陵之战等。这些战争的性质主要是 ( )

A.非正义的统一战争

B.非正义的兼并战争

C.正义的统一战争

D.正义的兼并战争

4.战国时期战乱不休,秦国和赵国之间曾发生过这一时期规模最大的包围歼灭战,赵国40万降卒被秦国白起坑杀,成语“纸上谈兵”也出自这一次战役,请问这一战役是 ( )

A.牧野之战 B.马陵之战 C.桂陵之战 D.长平之战

5.《史记·白起王翦列传》中有这样一段记载:“……秦军射杀赵括。括军败,卒四十万人降武安君(白起)。……(武安君)乃挟诈而尽坑杀之,遗其小者二百四十人归赵。前后斩首虏四五十万人。赵人大震。”这描述的是该战役( )

A.持续时间长 B.交战区域广 C.非常惨烈 D.以少胜多

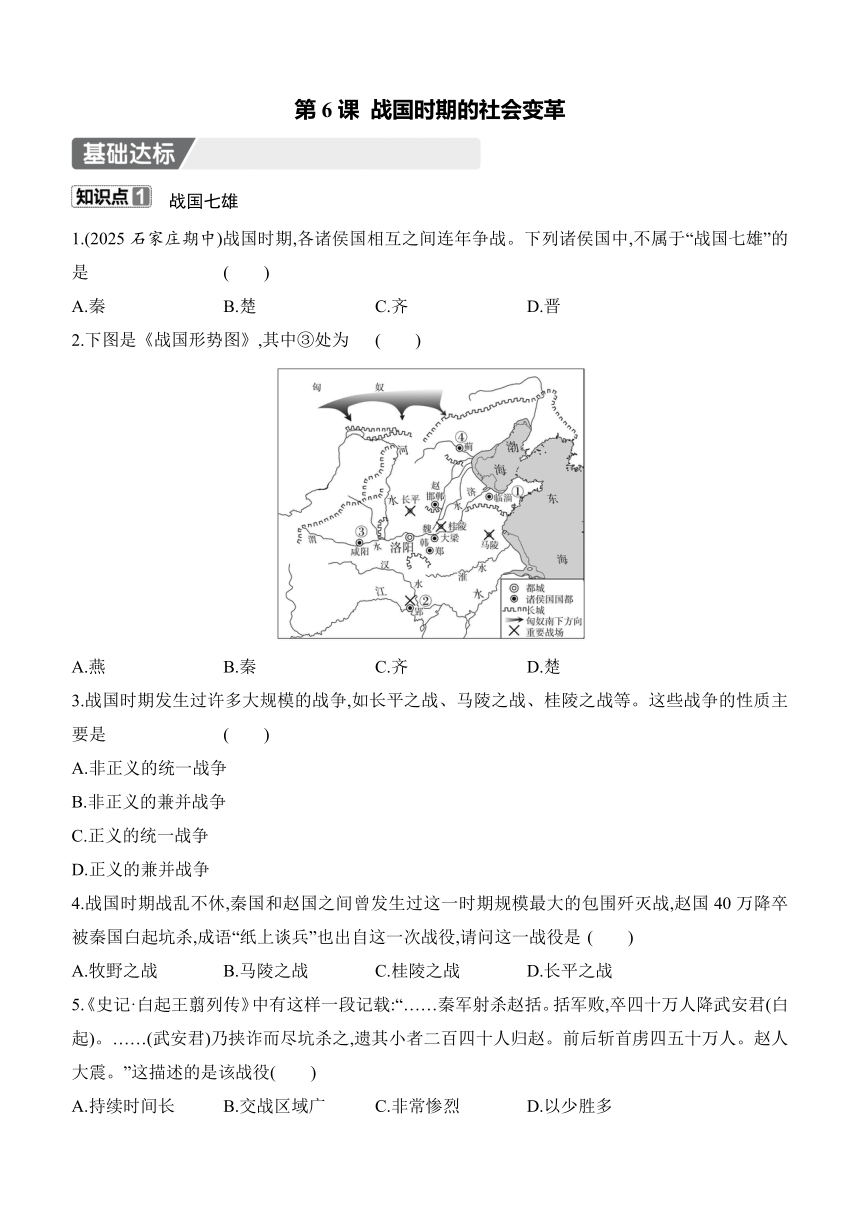

6.史书记载,西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年还剩170多个,到战国初期只有十几个了(如下图所示)。这表明,在争霸与兼并过程中 ( )

A.民族交融逐渐加强 B.国家逐渐走向统一

C.社会经济高速发展 D.百家争鸣文化繁荣

商鞅变法

7.(回归教材)战国时期,各国纷纷进行变法改革,如李悝在魏国、吴起在楚国先后进行变法。战国时期各诸侯国进行变法的目的是 ( )

A.号令诸侯 B.富国强兵

C.推广技术 D.尊王攘夷

8.(2024铜仁中考)战国时期,为实现富国强兵,各诸侯国纷纷进行变法改革。其中,变法成效最大,为之后秦统一中国奠定基础的变法是 ( )

A.吴起变法 B.商鞅变法

C.李悝变法 D.管仲改革

9.《商君书·画策》记载:“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”这一现象的出现主要是因为秦国 ( )

A.国力尚弱,粮草不足 B.重农抑商,奖励耕织

C.奖励军功,激发斗志 D.严明法度,禁止私斗

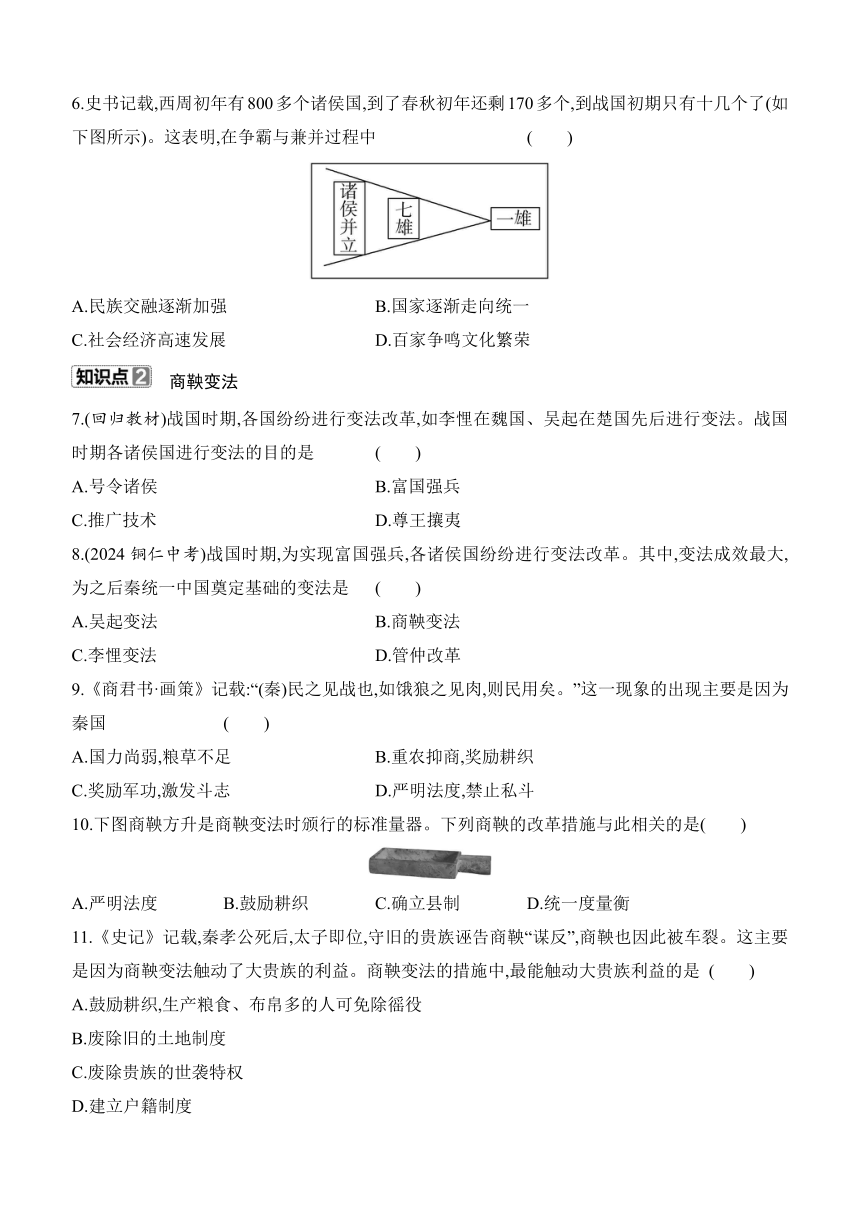

10.下图商鞅方升是商鞅变法时颁行的标准量器。下列商鞅的改革措施与此相关的是( )

A.严明法度 B.鼓励耕织 C.确立县制 D.统一度量衡

11.《史记》记载,秦孝公死后,太子即位,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,商鞅也因此被车裂。这主要是因为商鞅变法触动了大贵族的利益。商鞅变法的措施中,最能触动大贵族利益的是 ( )

A.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

B.废除旧的土地制度

C.废除贵族的世袭特权

D.建立户籍制度

12.有学者认为:虽商鞅已死,但新法在秦继续推行并取得显著成效,秦国亦因此而得以长期保持强盛的国力,最终完成统一大业。该观点说明了商鞅变法 ( )

A.实施的背景 B.失败的原因

C.内容的全面 D.深远的影响

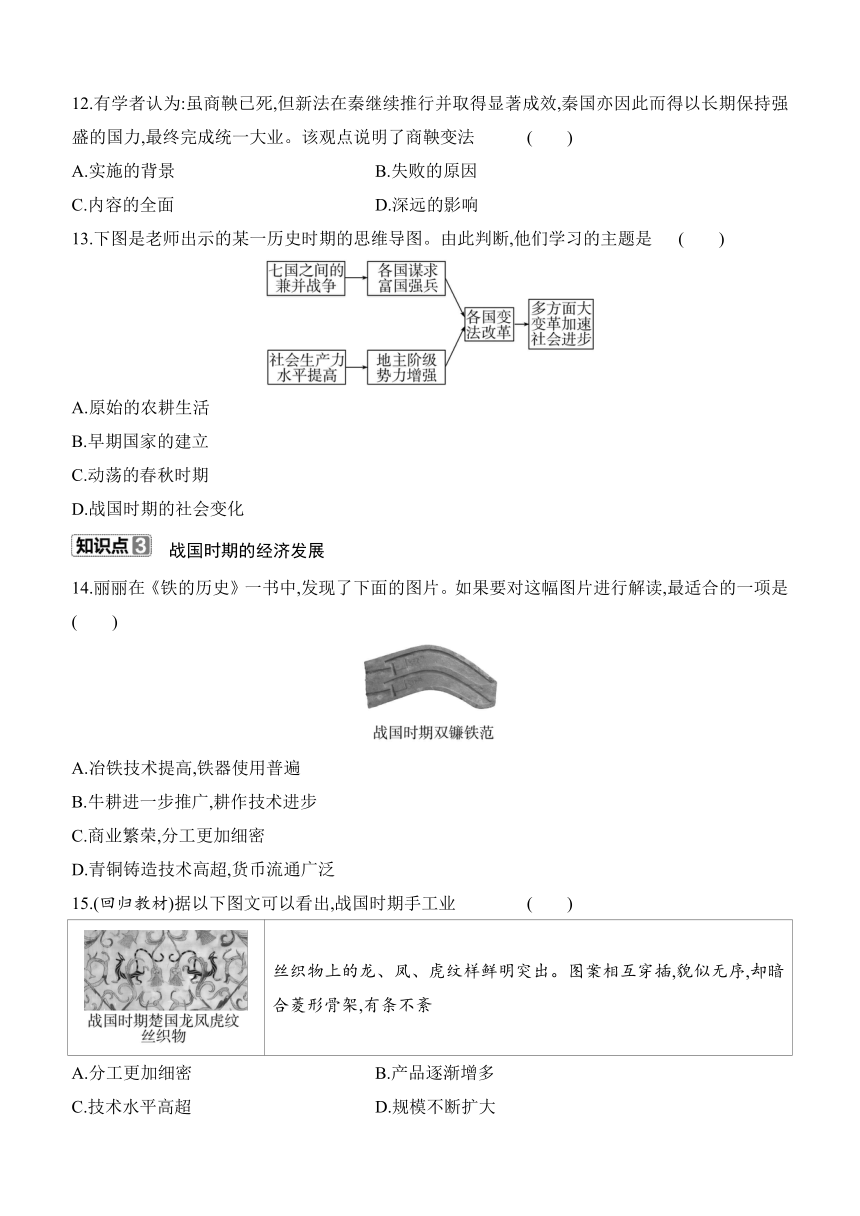

13.下图是老师出示的某一历史时期的思维导图。由此判断,他们学习的主题是 ( )

A.原始的农耕生活

B.早期国家的建立

C.动荡的春秋时期

D.战国时期的社会变化

战国时期的经济发展

14.丽丽在《铁的历史》一书中,发现了下面的图片。如果要对这幅图片进行解读,最适合的一项是 ( )

A.冶铁技术提高,铁器使用普遍

B.牛耕进一步推广,耕作技术进步

C.商业繁荣,分工更加细密

D.青铜铸造技术高超,货币流通广泛

15.(回归教材)据以下图文可以看出,战国时期手工业 ( )

丝织物上的龙、凤、虎纹样鲜明突出。图案相互穿插,貌似无序,却暗合菱形骨架,有条不紊

A.分工更加细密 B.产品逐渐增多

C.技术水平高超 D.规模不断扩大

16.(2025深圳期中)春秋战国时期货币种类丰富,使用广泛。齐、燕主要用刀形钱币,韩、赵、魏三国用布币,楚国使用蚁鼻钱。这一现象反映了春秋战国时期 ( )

A.文化多元一体

B.货币铸造技术成熟

C.统一趋势加强

D.商业活动较为活跃

17.成都附近岷江东岸的玉垒山麓有一座二王庙,有楹联:“六字炳千秋,十四县民命苍天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”楹联里的“太守”以及他主持修建的水利工程是 ( )

A.大禹 黄河 B.李冰 都江堰

C.屈原 都江堰 D.李冰 灵渠

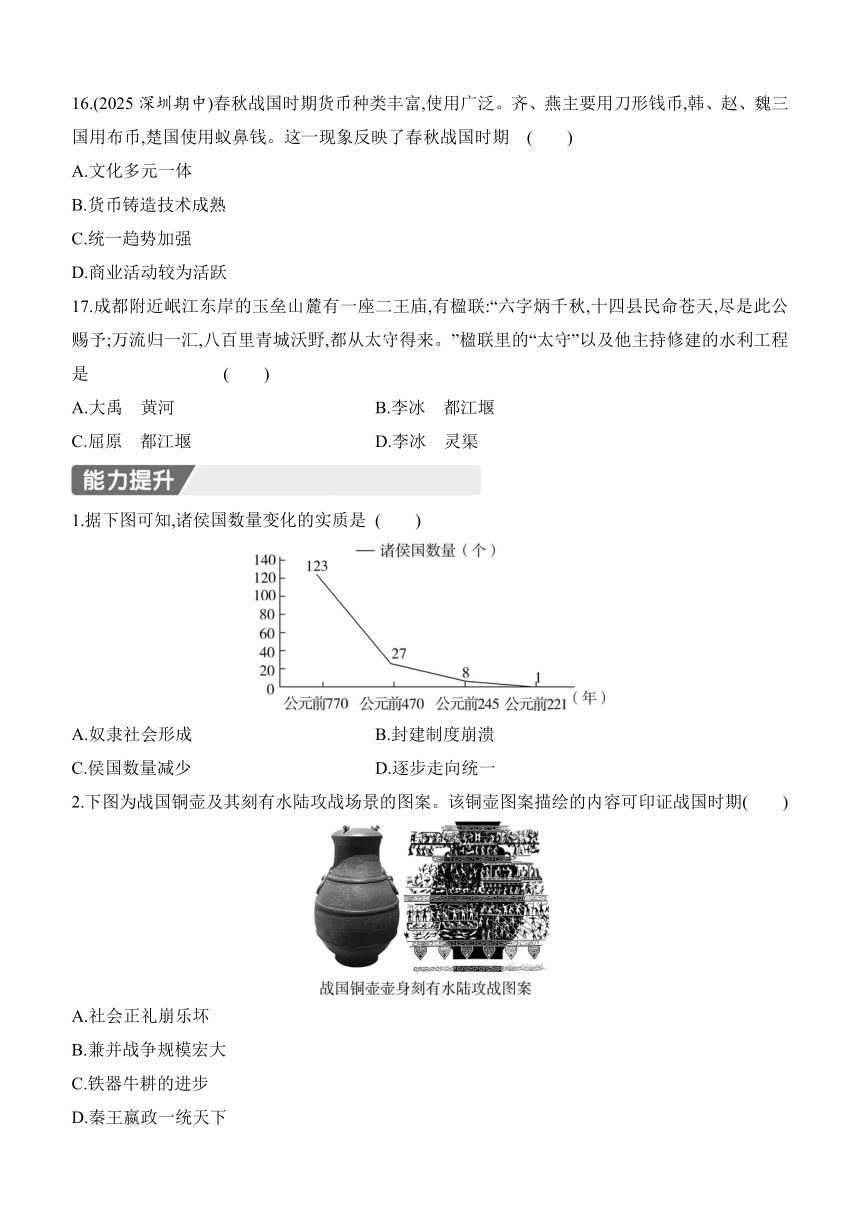

1.据下图可知,诸侯国数量变化的实质是 ( )

A.奴隶社会形成 B.封建制度崩溃

C.侯国数量减少 D.逐步走向统一

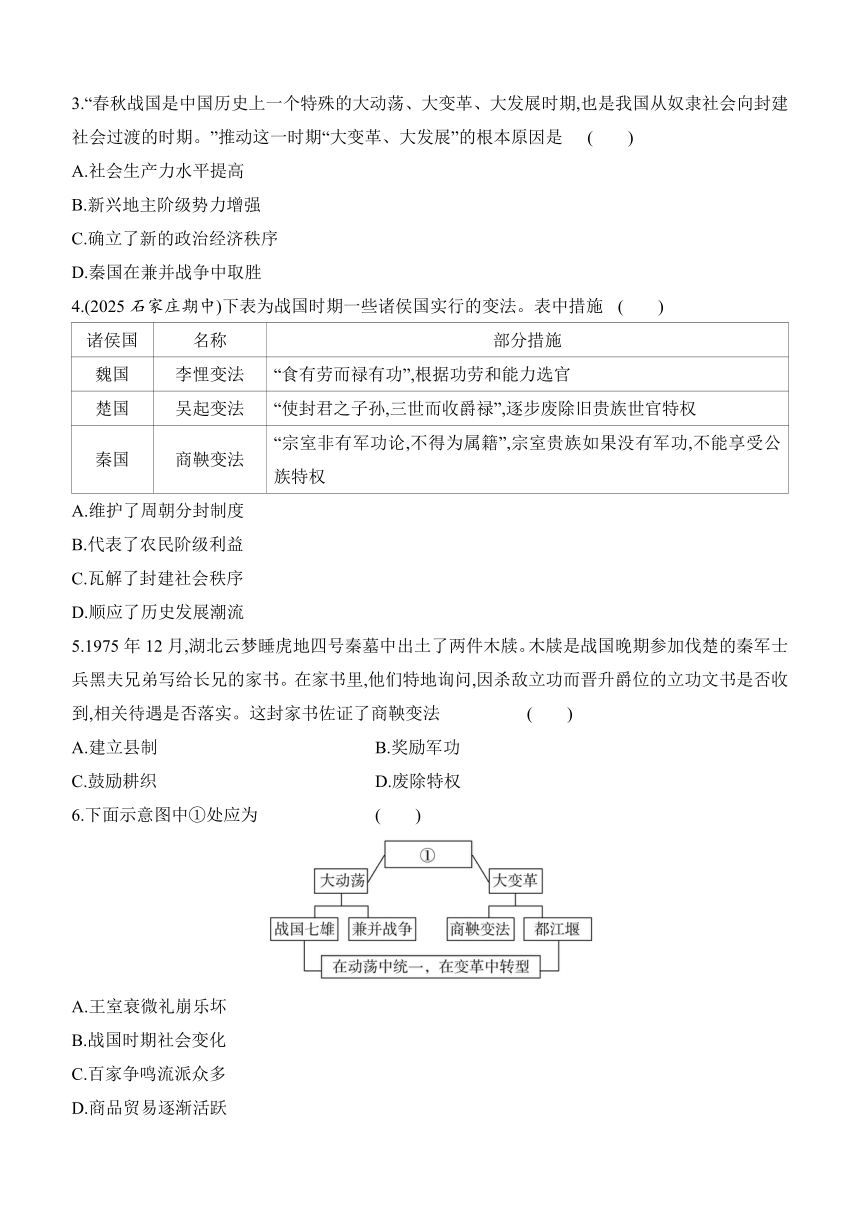

2.下图为战国铜壶及其刻有水陆攻战场景的图案。该铜壶图案描绘的内容可印证战国时期( )

A.社会正礼崩乐坏

B.兼并战争规模宏大

C.铁器牛耕的进步

D.秦王嬴政一统天下

3.“春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是 ( )

A.社会生产力水平提高

B.新兴地主阶级势力增强

C.确立了新的政治经济秩序

D.秦国在兼并战争中取胜

4.(2025石家庄期中)下表为战国时期一些诸侯国实行的变法。表中措施 ( )

诸侯国 名称 部分措施

魏国 李悝变法 “食有劳而禄有功”,根据功劳和能力选官

楚国 吴起变法 “使封君之子孙,三世而收爵禄”,逐步废除旧贵族世官特权

秦国 商鞅变法 “宗室非有军功论,不得为属籍”,宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权

A.维护了周朝分封制度

B.代表了农民阶级利益

C.瓦解了封建社会秩序

D.顺应了历史发展潮流

5.1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法 ( )

A.建立县制 B.奖励军功

C.鼓励耕织 D.废除特权

6.下面示意图中①处应为 ( )

A.王室衰微礼崩乐坏

B.战国时期社会变化

C.百家争鸣流派众多

D.商品贸易逐渐活跃

7.考古学家在安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中也发现多种丝织品。战国以后,各国之间的钱币多有交叉、混用;战国后期,刀币、布币流通区域出现重合,楚国既铸造传统的蚁鼻钱也铸造来自北方的布币。材料反映了这一时期 ( )

A.各国纷纷进行变法 B.民族交融加强

C.各学派展开激烈辩论 D.社会经济活跃

8.(2025重庆沙坪坝区月考)清代诗人山春在《灌阳竹枝词》中写道:“都江堰水沃西川,人到开时涌岸边。喜看杩槎(一种围堰工具)频撤处,欢声雷动说耕田。”这首诗赞美都江堰 ( )

A.有利于关中平原灌溉

B.消除了岷江泛滥之灾

C.促进了旅游事业发展

D.推动农业生产的发展

9.阅读材料,回答问题。

材料一 战国时期,由于农业的高度发展,其在经济上的优越性逐渐被社会各阶层所认识,农业也逐渐取代其他各种从经济收益上远远不如农业的经济部门。在这种背景下,重农思想迅速发展起来……

材料二 战国时代,铁器的使用已比较广泛,农耕动力也已由单纯依赖人力发展到畜力,极大地提高了人类征服和改造自然的能力……战国时大型农田水利工程的兴筑,使关中、巴蜀等地由此变为天府之国。

——摘编自樊志民《战国农业发展

与战国社会变革》

材料三 商鞅认为,农、战是富国强兵的基石。为此,他实行“分户令”,把劳动力全部挖掘出来以投身农、战;依据军功大小授予爵位;对生产粮食、布帛多的人予以免除徭役的奖励。此外,他还招揽移民,开发秦国土地。

——摘编自袁方《商鞅的“强秦之计”

与秦国的政治发展》

(1)据材料一,说出“重农思想迅速发展起来”的背景。

(2)据材料二,归纳战国时期各地农业生产得以发展的原因。

(3)依据材料三,指出商鞅变法中体现“重农思想”的主要措施。(写出两点即可)

10.(史料实证、历史解释、家国情怀)春秋战国时期是一个大变革时代,社会发生了巨大变化。阅读材料,完成下列要求。

【工具话发展】

材料一

【史料说变革】

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌。急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

【工程赞先民】

材料三 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅等主编《中国古代史》

(1)据材料一,指出春秋战国时期在农业生产领域出现了什么新气象。

(2)据材料二,概括“商君”改革的两项措施。上述措施的实行对秦国发展有什么重大意义

(3)据材料三,概括李冰主持建造的都江堰的作用。

(4)综合上述材料和问题,归纳促进农业发展的主要因素。

【详解答案】

基础达标

1.D 解析:战国时期是指公元前475—前221年,经过春秋时期的兼并战争,到战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分了晋国。战国时形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为“战国七雄”。故选D。

2.B 解析:依据所学知识可知,战国七雄位置“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”,结合地图③的位置在西方可知,③代表秦国。①代表齐国,②代表楚国,④代表燕国,故B项符合题意,排除A、C、D三项。

3.B 解析:根据题干“战国时期发生过许多大规模的战争,如长平之战、马陵之战、桂陵之战等”,结合所学知识可知,战国时期,各诸侯国为扩大自己的势力范围,进行战争,这些战争主要目的是兼并土地和争夺霸主地位,因此属于非正义的兼并战争,B项正确。

4.D 解析:依据所学知识可知,长平之战是秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队发生的战争,赵军最终战败,秦军获胜进占长平,并坑杀赵国40万降兵,D项正确。

5.C 解析:根据材料信息可知,赵括所率领的军队战败,四十万士卒投降白起,然而白起却“挟诈而尽坑杀之”,也就是用欺诈的手段将投降的士卒几乎全部坑杀,只留下二百四十个年纪小的人回到赵国,前后斩首和俘虏的人数有四五十万之多。从这些描述可以看出,这场战役中死亡和被俘的人数众多,极其惨烈,C项正确。

6.B 解析:根据题干信息“西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年还剩170多个,到战国初期只有十几个了”可知,在争霸和兼并过程中,大国吞并小国,诸侯国的数量大量减少,局部实现统一,从而有利于国家逐渐走向统一,B项正确。

7.B 解析:根据所学知识可知,战国时期,魏、楚、赵、秦等诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件,B项正确。

8.B 解析:根据所学知识可知,经过商鞅商法,秦国的封建经济得到发展,军队战斗力加强,逐步成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础,B项正确。

9.C 解析:结合所学知识可知,商鞅变法规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。通过这项措施,宗室中无军功者不授爵,平民有军功也可授爵。这刺激了秦国士兵英勇作战,使秦国出现了“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉”的现象,故C符合题意。

10.D 解析:根据题干“商鞅变法时颁行的标准量器”并结合所学知识可知,这是商鞅变法中实行的统一度量衡措施,有利于社会经济的发展,D项正确。

11.C 解析:据题干“商鞅变法触动了大贵族的利益”和所学知识可知,商鞅变法的措施中最能触动大贵族利益的是废除贵族的世袭特权,C项正确。

12.D 解析:材料反映的是商鞅变法推行的结果和效果,属于变法的影响,D项正确。

13.D 解析:根据所学知识可知,“兼并战争”“社会生产力水平提高”“各国变法改革”等反映了战国时期社会在各个方面的变化情况,D项正确。

14.A 解析:根据材料“战国时期双镰铁范”并结合所学知识可知,春秋战国时期出现了铁器,说明这时期冶铁技术提高,促进了铁器的使用,A项正确。

15.C 解析:据题干“丝织物上的龙、凤、虎纹样鲜明突出。图案相互穿插,貌似无序,却暗合菱形骨架,有条不紊”和所学知识可知,战国时期手工业发达,丝织业技术水平高,C项正确。

16.D 解析:根据题干信息和所学知识可知,因为商业活动需要货币作为交换媒介,各国根据自身情况铸造和使用货币,这说明商业活动在各国都较为活跃,D项正确。

17.B 解析:结合所学知识可知,都江堰是李冰主持修建的一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。故B符合题意。

能力提升

1.D 解析:图片展示了诸侯国数量在公元前770年到公元前221年期间的变化情况。在公元前770年时,诸侯国数量众多。随着时间的推移,诸侯国的数量逐渐减少。众多分散的诸侯国通过兼并战争等方式,逐渐被整合,使得政治格局从分散走向集中。这种政治格局的变化反映了国家逐步走向统一的趋势,D正确。

2.B 解析:根据题干中“水陆攻战场景”可知,战国时期兼并战争规模宏大,故B正确。

3.A 解析:根据所学知识可知,战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为了适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。因此,社会生产力水平的提高是这一时期“大变革、大发展”的根本原因,故选A。

4.D 解析:据题干可知,李悝变法根据功劳和能力选官;吴起变法逐步废除旧贵族世官特权;商鞅变法规定宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权。这些措施均废除奴隶主贵族特权,顺应了历史发展潮流。故D符合题意。

5.B 解析:根据题干“因杀敌立功而晋升爵位的立功文书”和所学知识可知,商鞅变法在军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,B项正确。

6.B 解析:题干关键信息“大动荡”“大变革”“战国七雄”“兼并战争”“商鞅变法”描述的是战国时期的时代特征,反映了社会在变革中逐渐转型的相关信息,故B正确。

7.D 解析:材料中明确提到了丝织品的发现以及货币在不同地区的交叉、混用,这些都是经济活动活跃的直接证据。货币作为经济活动的媒介,其流通范围的扩大和重合,反映了当时商品经济的繁荣和各地区经济联系的加强。因此,材料反映出这一时期社会经济活跃,D项正确。

8.D 解析:根据材料信息“都江堰水沃西川,人到开时涌岸边。喜看杩槎(一种围堰工具)频撤处,欢声雷动说耕田”和所学知识可知,都江堰是一个综合性水利工程,可用于灌溉、水运、防洪等,推动了农业生产的发展,使成都平原成为“天府之国”,D项正确。

9.(1)农业高度发展,在经济上的优越性被社会各阶层认识,取代其他经济部门。

(2)铁器使用广泛,农耕动力由人力发展到畜力,大型农田水利工程兴筑。

(3)实行“分户令”;对生产粮食、布帛多的人予以免除徭役奖励;招揽移民开发土地。

10.(1)出现了铁制农具和牛耕。

(2)措施:废除井田制,推行土地私有以及奖励耕战。

重大意义:促进了农业生产的发展,增强了秦国的经济实力,提升了军队战斗力,使秦国在诸侯竞争中占据优势地位。

(3)灌溉、防洪。

(4)技术革新、制度改革、基础设施建设。

战国七雄

1.(2025石家庄期中)战国时期,各诸侯国相互之间连年争战。下列诸侯国中,不属于“战国七雄”的是 ( )

A.秦 B.楚 C.齐 D.晋

2.下图是《战国形势图》,其中③处为 ( )

A.燕 B.秦 C.齐 D.楚

3.战国时期发生过许多大规模的战争,如长平之战、马陵之战、桂陵之战等。这些战争的性质主要是 ( )

A.非正义的统一战争

B.非正义的兼并战争

C.正义的统一战争

D.正义的兼并战争

4.战国时期战乱不休,秦国和赵国之间曾发生过这一时期规模最大的包围歼灭战,赵国40万降卒被秦国白起坑杀,成语“纸上谈兵”也出自这一次战役,请问这一战役是 ( )

A.牧野之战 B.马陵之战 C.桂陵之战 D.长平之战

5.《史记·白起王翦列传》中有这样一段记载:“……秦军射杀赵括。括军败,卒四十万人降武安君(白起)。……(武安君)乃挟诈而尽坑杀之,遗其小者二百四十人归赵。前后斩首虏四五十万人。赵人大震。”这描述的是该战役( )

A.持续时间长 B.交战区域广 C.非常惨烈 D.以少胜多

6.史书记载,西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年还剩170多个,到战国初期只有十几个了(如下图所示)。这表明,在争霸与兼并过程中 ( )

A.民族交融逐渐加强 B.国家逐渐走向统一

C.社会经济高速发展 D.百家争鸣文化繁荣

商鞅变法

7.(回归教材)战国时期,各国纷纷进行变法改革,如李悝在魏国、吴起在楚国先后进行变法。战国时期各诸侯国进行变法的目的是 ( )

A.号令诸侯 B.富国强兵

C.推广技术 D.尊王攘夷

8.(2024铜仁中考)战国时期,为实现富国强兵,各诸侯国纷纷进行变法改革。其中,变法成效最大,为之后秦统一中国奠定基础的变法是 ( )

A.吴起变法 B.商鞅变法

C.李悝变法 D.管仲改革

9.《商君书·画策》记载:“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”这一现象的出现主要是因为秦国 ( )

A.国力尚弱,粮草不足 B.重农抑商,奖励耕织

C.奖励军功,激发斗志 D.严明法度,禁止私斗

10.下图商鞅方升是商鞅变法时颁行的标准量器。下列商鞅的改革措施与此相关的是( )

A.严明法度 B.鼓励耕织 C.确立县制 D.统一度量衡

11.《史记》记载,秦孝公死后,太子即位,守旧的贵族诬告商鞅“谋反”,商鞅也因此被车裂。这主要是因为商鞅变法触动了大贵族的利益。商鞅变法的措施中,最能触动大贵族利益的是 ( )

A.鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

B.废除旧的土地制度

C.废除贵族的世袭特权

D.建立户籍制度

12.有学者认为:虽商鞅已死,但新法在秦继续推行并取得显著成效,秦国亦因此而得以长期保持强盛的国力,最终完成统一大业。该观点说明了商鞅变法 ( )

A.实施的背景 B.失败的原因

C.内容的全面 D.深远的影响

13.下图是老师出示的某一历史时期的思维导图。由此判断,他们学习的主题是 ( )

A.原始的农耕生活

B.早期国家的建立

C.动荡的春秋时期

D.战国时期的社会变化

战国时期的经济发展

14.丽丽在《铁的历史》一书中,发现了下面的图片。如果要对这幅图片进行解读,最适合的一项是 ( )

A.冶铁技术提高,铁器使用普遍

B.牛耕进一步推广,耕作技术进步

C.商业繁荣,分工更加细密

D.青铜铸造技术高超,货币流通广泛

15.(回归教材)据以下图文可以看出,战国时期手工业 ( )

丝织物上的龙、凤、虎纹样鲜明突出。图案相互穿插,貌似无序,却暗合菱形骨架,有条不紊

A.分工更加细密 B.产品逐渐增多

C.技术水平高超 D.规模不断扩大

16.(2025深圳期中)春秋战国时期货币种类丰富,使用广泛。齐、燕主要用刀形钱币,韩、赵、魏三国用布币,楚国使用蚁鼻钱。这一现象反映了春秋战国时期 ( )

A.文化多元一体

B.货币铸造技术成熟

C.统一趋势加强

D.商业活动较为活跃

17.成都附近岷江东岸的玉垒山麓有一座二王庙,有楹联:“六字炳千秋,十四县民命苍天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。”楹联里的“太守”以及他主持修建的水利工程是 ( )

A.大禹 黄河 B.李冰 都江堰

C.屈原 都江堰 D.李冰 灵渠

1.据下图可知,诸侯国数量变化的实质是 ( )

A.奴隶社会形成 B.封建制度崩溃

C.侯国数量减少 D.逐步走向统一

2.下图为战国铜壶及其刻有水陆攻战场景的图案。该铜壶图案描绘的内容可印证战国时期( )

A.社会正礼崩乐坏

B.兼并战争规模宏大

C.铁器牛耕的进步

D.秦王嬴政一统天下

3.“春秋战国是中国历史上一个特殊的大动荡、大变革、大发展时期,也是我国从奴隶社会向封建社会过渡的时期。”推动这一时期“大变革、大发展”的根本原因是 ( )

A.社会生产力水平提高

B.新兴地主阶级势力增强

C.确立了新的政治经济秩序

D.秦国在兼并战争中取胜

4.(2025石家庄期中)下表为战国时期一些诸侯国实行的变法。表中措施 ( )

诸侯国 名称 部分措施

魏国 李悝变法 “食有劳而禄有功”,根据功劳和能力选官

楚国 吴起变法 “使封君之子孙,三世而收爵禄”,逐步废除旧贵族世官特权

秦国 商鞅变法 “宗室非有军功论,不得为属籍”,宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权

A.维护了周朝分封制度

B.代表了农民阶级利益

C.瓦解了封建社会秩序

D.顺应了历史发展潮流

5.1975年12月,湖北云梦睡虎地四号秦墓中出土了两件木牍。木牍是战国晚期参加伐楚的秦军士兵黑夫兄弟写给长兄的家书。在家书里,他们特地询问,因杀敌立功而晋升爵位的立功文书是否收到,相关待遇是否落实。这封家书佐证了商鞅变法 ( )

A.建立县制 B.奖励军功

C.鼓励耕织 D.废除特权

6.下面示意图中①处应为 ( )

A.王室衰微礼崩乐坏

B.战国时期社会变化

C.百家争鸣流派众多

D.商品贸易逐渐活跃

7.考古学家在安徽舒城凤凰嘴春秋中期墓中发现残绢,湖南长沙、河南信阳、湖北江陵许多战国墓中也发现多种丝织品。战国以后,各国之间的钱币多有交叉、混用;战国后期,刀币、布币流通区域出现重合,楚国既铸造传统的蚁鼻钱也铸造来自北方的布币。材料反映了这一时期 ( )

A.各国纷纷进行变法 B.民族交融加强

C.各学派展开激烈辩论 D.社会经济活跃

8.(2025重庆沙坪坝区月考)清代诗人山春在《灌阳竹枝词》中写道:“都江堰水沃西川,人到开时涌岸边。喜看杩槎(一种围堰工具)频撤处,欢声雷动说耕田。”这首诗赞美都江堰 ( )

A.有利于关中平原灌溉

B.消除了岷江泛滥之灾

C.促进了旅游事业发展

D.推动农业生产的发展

9.阅读材料,回答问题。

材料一 战国时期,由于农业的高度发展,其在经济上的优越性逐渐被社会各阶层所认识,农业也逐渐取代其他各种从经济收益上远远不如农业的经济部门。在这种背景下,重农思想迅速发展起来……

材料二 战国时代,铁器的使用已比较广泛,农耕动力也已由单纯依赖人力发展到畜力,极大地提高了人类征服和改造自然的能力……战国时大型农田水利工程的兴筑,使关中、巴蜀等地由此变为天府之国。

——摘编自樊志民《战国农业发展

与战国社会变革》

材料三 商鞅认为,农、战是富国强兵的基石。为此,他实行“分户令”,把劳动力全部挖掘出来以投身农、战;依据军功大小授予爵位;对生产粮食、布帛多的人予以免除徭役的奖励。此外,他还招揽移民,开发秦国土地。

——摘编自袁方《商鞅的“强秦之计”

与秦国的政治发展》

(1)据材料一,说出“重农思想迅速发展起来”的背景。

(2)据材料二,归纳战国时期各地农业生产得以发展的原因。

(3)依据材料三,指出商鞅变法中体现“重农思想”的主要措施。(写出两点即可)

10.(史料实证、历史解释、家国情怀)春秋战国时期是一个大变革时代,社会发生了巨大变化。阅读材料,完成下列要求。

【工具话发展】

材料一

【史料说变革】

材料二 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌。急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

【工程赞先民】

材料三 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途经灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江,调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——摘编自赵毅等主编《中国古代史》

(1)据材料一,指出春秋战国时期在农业生产领域出现了什么新气象。

(2)据材料二,概括“商君”改革的两项措施。上述措施的实行对秦国发展有什么重大意义

(3)据材料三,概括李冰主持建造的都江堰的作用。

(4)综合上述材料和问题,归纳促进农业发展的主要因素。

【详解答案】

基础达标

1.D 解析:战国时期是指公元前475—前221年,经过春秋时期的兼并战争,到战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分了晋国。战国时形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦这七个诸侯强国,历史上称为“战国七雄”。故选D。

2.B 解析:依据所学知识可知,战国七雄位置“齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中间”,结合地图③的位置在西方可知,③代表秦国。①代表齐国,②代表楚国,④代表燕国,故B项符合题意,排除A、C、D三项。

3.B 解析:根据题干“战国时期发生过许多大规模的战争,如长平之战、马陵之战、桂陵之战等”,结合所学知识可知,战国时期,各诸侯国为扩大自己的势力范围,进行战争,这些战争主要目的是兼并土地和争夺霸主地位,因此属于非正义的兼并战争,B项正确。

4.D 解析:依据所学知识可知,长平之战是秦国名将白起率军在赵国的长平一带同赵国的军队发生的战争,赵军最终战败,秦军获胜进占长平,并坑杀赵国40万降兵,D项正确。

5.C 解析:根据材料信息可知,赵括所率领的军队战败,四十万士卒投降白起,然而白起却“挟诈而尽坑杀之”,也就是用欺诈的手段将投降的士卒几乎全部坑杀,只留下二百四十个年纪小的人回到赵国,前后斩首和俘虏的人数有四五十万之多。从这些描述可以看出,这场战役中死亡和被俘的人数众多,极其惨烈,C项正确。

6.B 解析:根据题干信息“西周初年有800多个诸侯国,到了春秋初年还剩170多个,到战国初期只有十几个了”可知,在争霸和兼并过程中,大国吞并小国,诸侯国的数量大量减少,局部实现统一,从而有利于国家逐渐走向统一,B项正确。

7.B 解析:根据所学知识可知,战国时期,魏、楚、赵、秦等诸侯国统治者纷纷实行变法改革,确立新的政治经济秩序,以求富国强兵,为巩固统治、对外扩张积极创造条件,B项正确。

8.B 解析:根据所学知识可知,经过商鞅商法,秦国的封建经济得到发展,军队战斗力加强,逐步成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一中国奠定了基础,B项正确。

9.C 解析:结合所学知识可知,商鞅变法规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。通过这项措施,宗室中无军功者不授爵,平民有军功也可授爵。这刺激了秦国士兵英勇作战,使秦国出现了“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉”的现象,故C符合题意。

10.D 解析:根据题干“商鞅变法时颁行的标准量器”并结合所学知识可知,这是商鞅变法中实行的统一度量衡措施,有利于社会经济的发展,D项正确。

11.C 解析:据题干“商鞅变法触动了大贵族的利益”和所学知识可知,商鞅变法的措施中最能触动大贵族利益的是废除贵族的世袭特权,C项正确。

12.D 解析:材料反映的是商鞅变法推行的结果和效果,属于变法的影响,D项正确。

13.D 解析:根据所学知识可知,“兼并战争”“社会生产力水平提高”“各国变法改革”等反映了战国时期社会在各个方面的变化情况,D项正确。

14.A 解析:根据材料“战国时期双镰铁范”并结合所学知识可知,春秋战国时期出现了铁器,说明这时期冶铁技术提高,促进了铁器的使用,A项正确。

15.C 解析:据题干“丝织物上的龙、凤、虎纹样鲜明突出。图案相互穿插,貌似无序,却暗合菱形骨架,有条不紊”和所学知识可知,战国时期手工业发达,丝织业技术水平高,C项正确。

16.D 解析:根据题干信息和所学知识可知,因为商业活动需要货币作为交换媒介,各国根据自身情况铸造和使用货币,这说明商业活动在各国都较为活跃,D项正确。

17.B 解析:结合所学知识可知,都江堰是李冰主持修建的一座综合性的水利枢纽,使堤防、分洪、排沙、控流等功效合成为一个系统,发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。故B符合题意。

能力提升

1.D 解析:图片展示了诸侯国数量在公元前770年到公元前221年期间的变化情况。在公元前770年时,诸侯国数量众多。随着时间的推移,诸侯国的数量逐渐减少。众多分散的诸侯国通过兼并战争等方式,逐渐被整合,使得政治格局从分散走向集中。这种政治格局的变化反映了国家逐步走向统一的趋势,D正确。

2.B 解析:根据题干中“水陆攻战场景”可知,战国时期兼并战争规模宏大,故B正确。

3.A 解析:根据所学知识可知,战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为了适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。因此,社会生产力水平的提高是这一时期“大变革、大发展”的根本原因,故选A。

4.D 解析:据题干可知,李悝变法根据功劳和能力选官;吴起变法逐步废除旧贵族世官特权;商鞅变法规定宗室贵族如果没有军功,不能享受公族特权。这些措施均废除奴隶主贵族特权,顺应了历史发展潮流。故D符合题意。

5.B 解析:根据题干“因杀敌立功而晋升爵位的立功文书”和所学知识可知,商鞅变法在军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,B项正确。

6.B 解析:题干关键信息“大动荡”“大变革”“战国七雄”“兼并战争”“商鞅变法”描述的是战国时期的时代特征,反映了社会在变革中逐渐转型的相关信息,故B正确。

7.D 解析:材料中明确提到了丝织品的发现以及货币在不同地区的交叉、混用,这些都是经济活动活跃的直接证据。货币作为经济活动的媒介,其流通范围的扩大和重合,反映了当时商品经济的繁荣和各地区经济联系的加强。因此,材料反映出这一时期社会经济活跃,D项正确。

8.D 解析:根据材料信息“都江堰水沃西川,人到开时涌岸边。喜看杩槎(一种围堰工具)频撤处,欢声雷动说耕田”和所学知识可知,都江堰是一个综合性水利工程,可用于灌溉、水运、防洪等,推动了农业生产的发展,使成都平原成为“天府之国”,D项正确。

9.(1)农业高度发展,在经济上的优越性被社会各阶层认识,取代其他经济部门。

(2)铁器使用广泛,农耕动力由人力发展到畜力,大型农田水利工程兴筑。

(3)实行“分户令”;对生产粮食、布帛多的人予以免除徭役奖励;招揽移民开发土地。

10.(1)出现了铁制农具和牛耕。

(2)措施:废除井田制,推行土地私有以及奖励耕战。

重大意义:促进了农业生产的发展,增强了秦国的经济实力,提升了军队战斗力,使秦国在诸侯竞争中占据优势地位。

(3)灌溉、防洪。

(4)技术革新、制度改革、基础设施建设。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史