第19课 北朝政治和北方民族大交融 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册

文档属性

| 名称 | 第19课 北朝政治和北方民族大交融 同步练习(含答案) 2025-2026学年历史统编版(2024)七年级上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 321.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-08 18:06:26 | ||

图片预览

文档简介

第19课 北朝政治和北方民族大交融

淝水之战

1.苻坚率约90万大军南下,“旗鼓相望,前后千里”,与8万晋军隔淝水对峙。他认为消灭东晋如同秋风扫落叶,甚至连东晋皇帝投降后的官职都准备好了。这反映出淝水之战前秦失败的原因是 ( )

A.内部分裂 B.粮草不济

C.敌军强大 D.自负轻敌

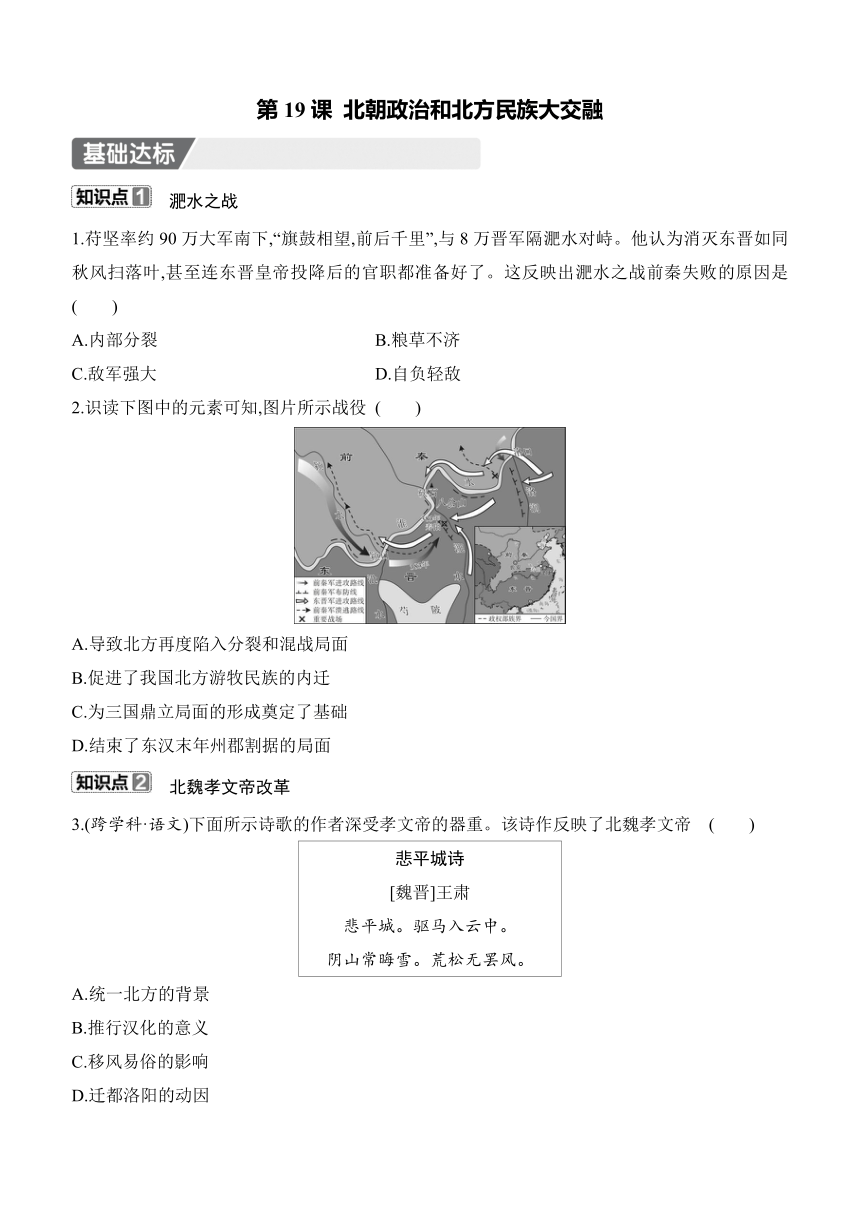

2.识读下图中的元素可知,图片所示战役 ( )

A.导致北方再度陷入分裂和混战局面

B.促进了我国北方游牧民族的内迁

C.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

D.结束了东汉末年州郡割据的局面

北魏孝文帝改革

3.(跨学科·语文)下面所示诗歌的作者深受孝文帝的器重。该诗作反映了北魏孝文帝 ( )

悲平城诗 [魏晋]王肃 悲平城。驱马入云中。 阴山常晦雪。荒松无罢风。

A.统一北方的背景

B.推行汉化的意义

C.移风易俗的影响

D.迁都洛阳的动因

4.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音。”以上材料体现了北魏孝文帝改革的措施是 ( )

A.以汉服代替鲜卑服

B.规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

C.改鲜卑姓为汉姓

D.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

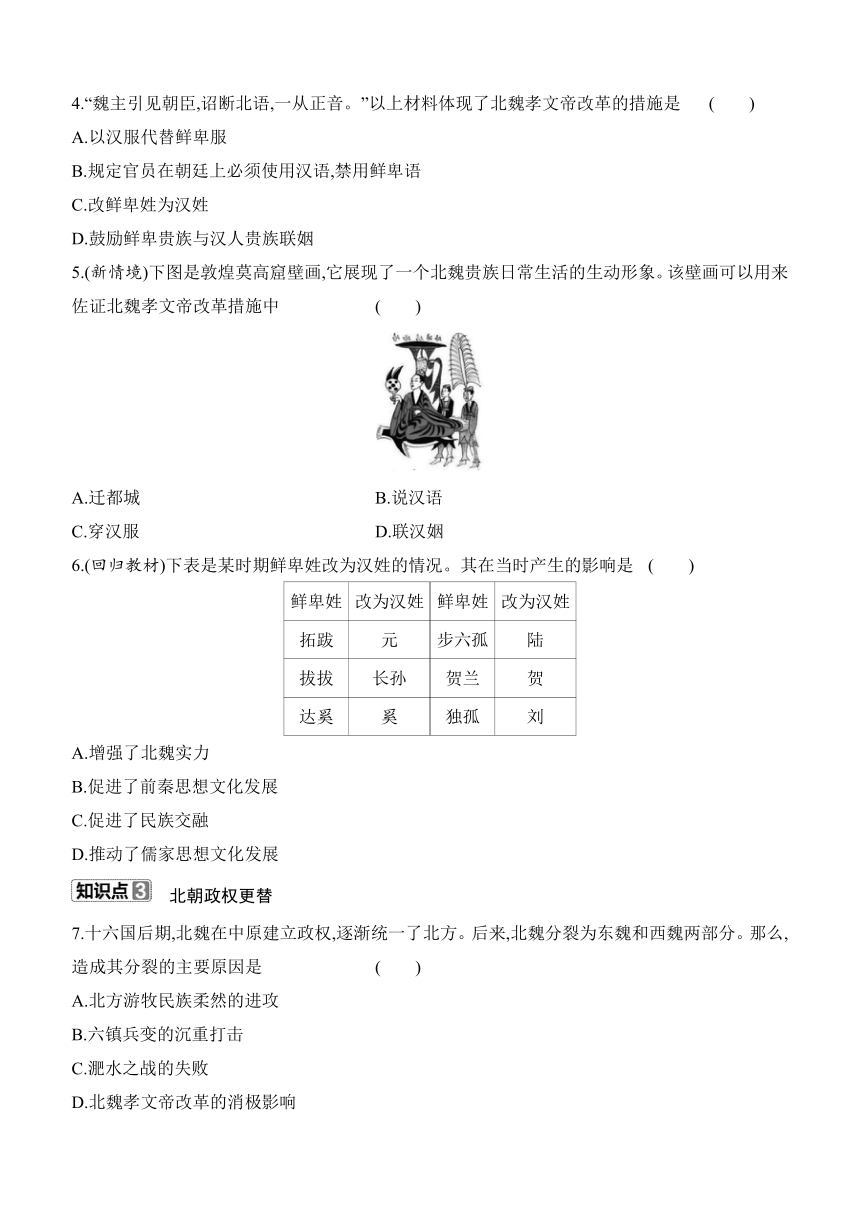

5.(新情境)下图是敦煌莫高窟壁画,它展现了一个北魏贵族日常生活的生动形象。该壁画可以用来佐证北魏孝文帝改革措施中 ( )

A.迁都城 B.说汉语

C.穿汉服 D.联汉姻

6.(回归教材)下表是某时期鲜卑姓改为汉姓的情况。其在当时产生的影响是 ( )

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

A.增强了北魏实力

B.促进了前秦思想文化发展

C.促进了民族交融

D.推动了儒家思想文化发展

北朝政权更替

7.十六国后期,北魏在中原建立政权,逐渐统一了北方。后来,北魏分裂为东魏和西魏两部分。那么,造成其分裂的主要原因是 ( )

A.北方游牧民族柔然的进攻

B.六镇兵变的沉重打击

C.淝水之战的失败

D.北魏孝文帝改革的消极影响

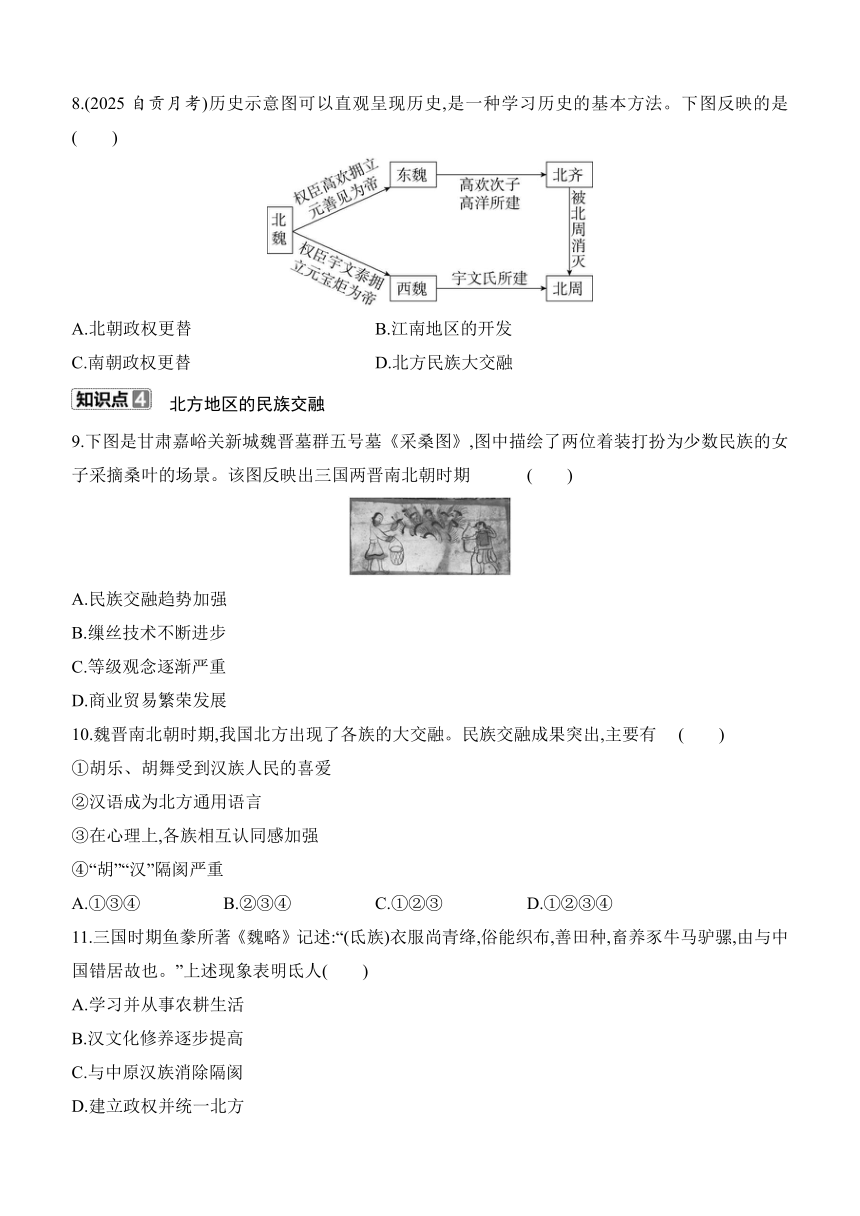

8.(2025自贡月考)历史示意图可以直观呈现历史,是一种学习历史的基本方法。下图反映的是 ( )

A.北朝政权更替 B.江南地区的开发

C.南朝政权更替 D.北方民族大交融

北方地区的民族交融

9.下图是甘肃嘉峪关新城魏晋墓群五号墓《采桑图》,图中描绘了两位着装打扮为少数民族的女子采摘桑叶的场景。该图反映出三国两晋南北朝时期 ( )

A.民族交融趋势加强

B.缫丝技术不断进步

C.等级观念逐渐严重

D.商业贸易繁荣发展

10.魏晋南北朝时期,我国北方出现了各族的大交融。民族交融成果突出,主要有 ( )

①胡乐、胡舞受到汉族人民的喜爱

②汉语成为北方通用语言

③在心理上,各族相互认同感加强

④“胡”“汉”隔阂严重

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

11.三国时期鱼豢所著《魏略》记述:“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”上述现象表明氐人( )

A.学习并从事农耕生活

B.汉文化修养逐步提高

C.与中原汉族消除隔阂

D.建立政权并统一北方

12.(跨学科·语文)《木兰辞》中写道“可汗大点兵”,因此其被普遍认为是南北朝时期鲜卑族人的民歌,但是里面又有“天子坐明堂”,“当户织”更是汉族女子的日常生活。这表明当时 ( )

A.人口迁徙推动了经济交流 B.少数民族已经全部汉化

C.农耕经济在全国范围推广 D.民族交融深入文化领域

13.魏晋时期从西域地区来的人民,传入了胡羹、烤肉、涮肉等烹庖制法;从东南来的人民,传入了叉烤、腊味等烹庖制法;从南方沿海地区来的人民,传入烤鹅、鱼生等烹庖制法。这表明魏晋时期( )

A.民族交融兼容并包 B.社会分裂动荡不安

C.南方经济不断发展 D.饮食习惯趋向统一

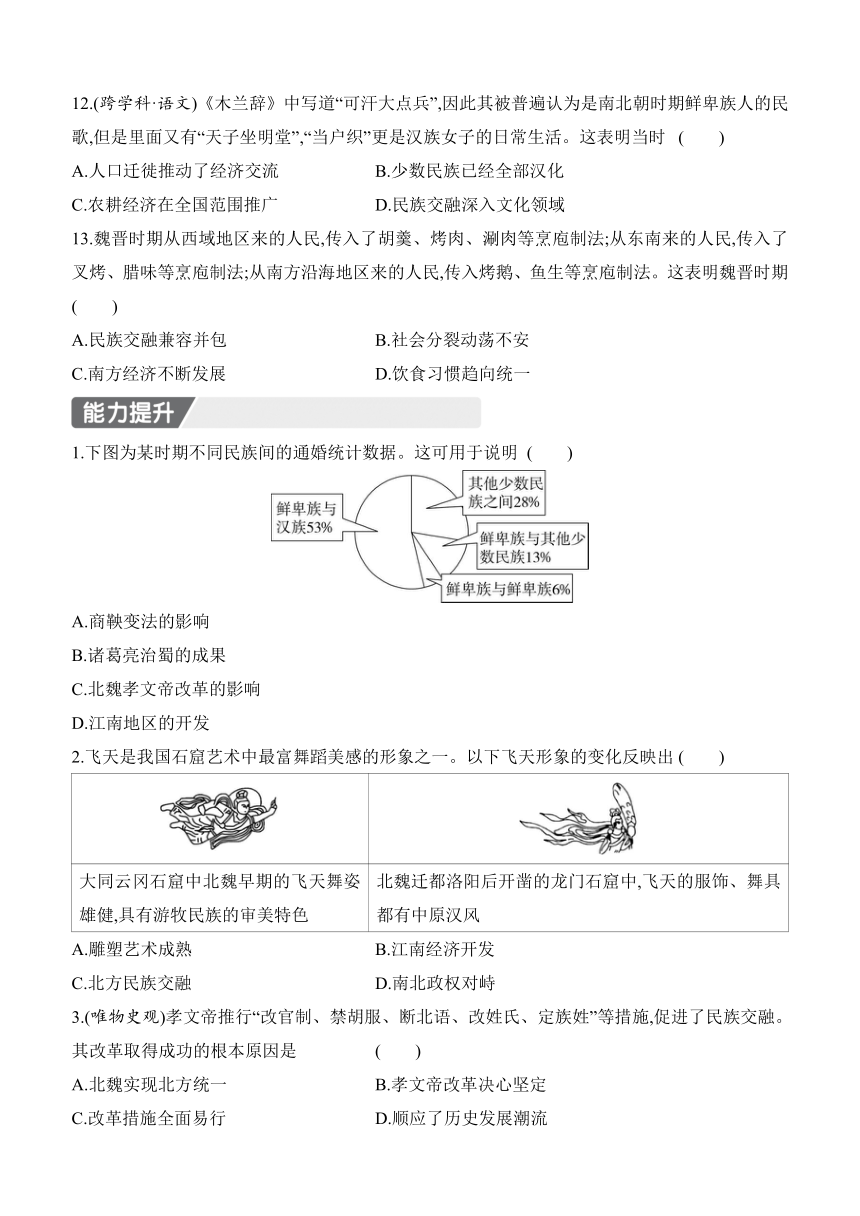

1.下图为某时期不同民族间的通婚统计数据。这可用于说明 ( )

A.商鞅变法的影响

B.诸葛亮治蜀的成果

C.北魏孝文帝改革的影响

D.江南地区的开发

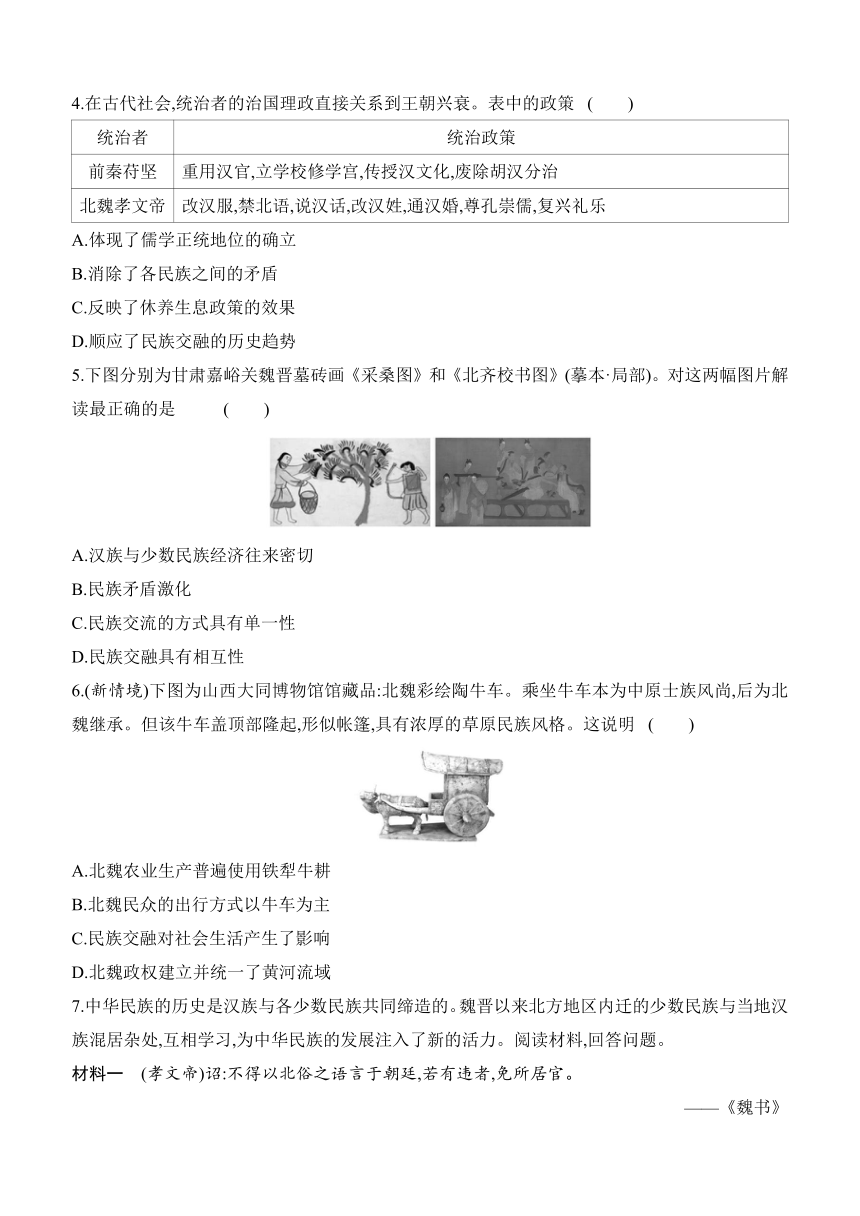

2.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一。以下飞天形象的变化反映出 ( )

大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色 北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风

A.雕塑艺术成熟 B.江南经济开发

C.北方民族交融 D.南北政权对峙

3.(唯物史观)孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,促进了民族交融。其改革取得成功的根本原因是 ( )

A.北魏实现北方统一 B.孝文帝改革决心坚定

C.改革措施全面易行 D.顺应了历史发展潮流

4.在古代社会,统治者的治国理政直接关系到王朝兴衰。表中的政策 ( )

统治者 统治政策

前秦苻坚 重用汉官,立学校修学宫,传授汉文化,废除胡汉分治

北魏孝文帝 改汉服,禁北语,说汉话,改汉姓,通汉婚,尊孔崇儒,复兴礼乐

A.体现了儒学正统地位的确立

B.消除了各民族之间的矛盾

C.反映了休养生息政策的效果

D.顺应了民族交融的历史趋势

5.下图分别为甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》和《北齐校书图》(摹本·局部)。对这两幅图片解读最正确的是 ( )

A.汉族与少数民族经济往来密切

B.民族矛盾激化

C.民族交流的方式具有单一性

D.民族交融具有相互性

6.(新情境)下图为山西大同博物馆馆藏品:北魏彩绘陶牛车。乘坐牛车本为中原士族风尚,后为北魏继承。但该牛车盖顶部隆起,形似帐篷,具有浓厚的草原民族风格。这说明 ( )

A.北魏农业生产普遍使用铁犁牛耕

B.北魏民众的出行方式以牛车为主

C.民族交融对社会生活产生了影响

D.北魏政权建立并统一了黄河流域

7.中华民族的历史是汉族与各少数民族共同缔造的。魏晋以来北方地区内迁的少数民族与当地汉族混居杂处,互相学习,为中华民族的发展注入了新的活力。阅读材料,回答问题。

材料一 (孝文帝)诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

材料二

原姓氏 新姓氏

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

材料三 孝文帝带头娶汉族大臣李冲的女儿做皇妃,他的女儿也嫁给汉族地主。他又为几个弟弟娶汉族女子为妻。

(1)据上述三则材料,概括出孝文帝改革的措施。

材料四 494年,孝文帝对陆睿说:“朕亲政九年,对百官实行三载考绩,复兴礼乐,志在移风易俗,开导亿万百姓。朕为天子,何必要迁居中原 正是想让你们的子孙后代逐渐接受好的风俗、博见多闻。”

(2)据材料四,分析孝文帝实施改革措施的目的什么。他的改革起到了什么作用

材料五

(3)材料五的三幅图片反映了魏晋以来黄河流域怎样的社会现象

(4)结合所学知识,指出材料五所示现象产生了怎样的积极意义。

8.(历史解释、唯物史观)为了深入研究“统一多民族国家的发展历程”,七年级兴趣小组从以下三个方面查找资料,邀你一起帮他们出谋划策。

【小组一 制度模式】

材料一 丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之(如果不设置诸侯王,就无法镇服他们)。”请立诸子,唯上幸许。……廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(同‘仇’,仇雠:仇敌),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止,今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县……天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”

——[汉]司马迁《史记·秦始皇本纪》

(1)材料一中这场讨论王绾和李斯的主张分别是什么 谁的主张被秦始皇采纳 这一主张的落实对后世的发展产生什么意义

【小组二 经济奠基】

材料二 汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁(cháo)错提出“务民于农桑,薄赋敛”……据史书记载,东汉初期,人口和垦田的数目有所恢复,出现了“天下安平,人无徭役,岁比登稔(rěn),百姓殷富,粟斛(hú)三十,牛羊被野”的情景。

(2)根据材料二及所学,概括西汉初年和东汉初年统治者采取了哪些具体相似的措施。这两个时代分别出现了怎样的繁荣发展的局面

【小组三 民族交融】

材料三 昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

(3)材料三说明了内迁各民族对中原文化的自觉认同。请结合这一时期相关史事,说一说民族交融对社会生活、中华民族产生了哪些深远影响。(提示:可以从生活习俗、政治、经济等方面思考)

【详解答案】

基础达标

1.D 解析:根据材料“苻坚率约90万大军南下”“与8万晋军隔淝水对峙”“他认为消灭东晋如同秋风扫落叶”可知,苻坚认为兵多将广,胜利是必然的事情,表明他骄傲轻敌,最终导致战争的失败。故D符合题意。

2.A 解析:根据材料及所学可知,该战役是发生于383年的淝水之战。最终东晋仅以8万军力大胜约90万的前秦军,北方再度陷入分裂和混战局面,A项正确。

3.D 解析:根据题干并结合所学可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,他力排众议,494年迁都洛阳,把鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,有利于进一步推行汉化措施。《悲平城诗》反映了北魏孝文帝迁都洛阳的动因。故D正确。

4.B 解析:据题干“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音”和所学知识可知,这一措施是北魏孝文帝改革在语言方面的重要体现,旨在通过语言的统一来加强北魏政权的汉化进程,促进鲜卑族与汉族的交融。B项正确。

5.C 解析:壁画反映的是北魏孝文帝改革中的以汉服代替鲜卑服的措施,故C正确。

6.C 解析:孝文帝推行汉化措施,其中要求改鲜卑姓为汉姓,这一措施促进了鲜卑人对汉族文化的认同,促进了民族交融,C项正确。

7.B 解析:根据所学知识可知,北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇作用减小,地位降低。为此,六镇军人极为不满,发动兵变,造成北魏分裂。故选B。

8.A 解析:根据所学知识可知,十六国后期,鲜卑拓跋氏建立的北魏逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,最后北周又灭掉北齐。这就是北朝的政权更替,A项正确。

9.A 解析:结合所学知识可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入汉族生活中。故根据“两位着装打扮为少数民族的女子采摘桑叶的场景”可知,这一时期的民族交融趋势加强,A项正确。

10.C 解析:在魏晋南北朝时期的民族大交融过程中,各民族在政治、经济、文化、社会生活等多方面相互交流、相互影响、相互学习,整体趋势是朝着交融的方向发展的,虽然在交融过程中可能存在个别局部的小矛盾,但从整体成果来看,民族隔阂在逐渐消除,而不是隔阂严重,所以④不是这一时期民族交融成果突出的表现,排除A、B、D。故选C。

11.A 解析:根据题干“俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡”和所学知识可知,氐族人开始从事农业生产、耕织和饲养家畜,生活习俗发生变化,A项正确。

12.D 解析:《木兰辞》是北魏时期的民歌,而北魏是鲜卑拓跋氏所建,后经过孝文帝改革大大促进了民族交融,因而出现了材料中“天子”“可汗”并用的现象。故D正确。

13.A 解析:据材料可知,魏晋时期,人们学习借鉴不同地区传入的食物制作方法,这表明魏晋时期民族交融兼容并包。故A符合题意。

能力提升

1.C 解析:从图中信息可以看出,鲜卑族与汉族的通婚占到了不同民族间通婚的一半以上,而鲜卑族和鲜卑族的通婚仅占6%,根据所学知识可知,这是孝文帝改革倡导鲜卑族与汉族通婚的结果,C项符合题意。

2.C 解析:材料“飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色”“龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”可知,飞天形象从具有游牧民族审美特色到龙门石窟中出现具有中原汉风的服饰和舞具,反映了北方民族交融的历史进程,据所学可知,北魏孝文帝迁都洛阳后,推行汉化政策,促进了北方少数民族与汉族在文化、艺术等方面的交流与交融,飞天形象的变化正是这种民族交融在石窟艺术中的具体体现,C项正确。

3.D 解析:根据所学知识可知,北魏统一北方,结束了十六国分裂割据的局面,民族交融成为历史发展潮流。孝文帝积极推行汉化措施,实行改革。北魏孝文帝改革促进了民族交融。所以孝文帝改革取得成功的根本原因是顺应了历史发展潮流。故选D。

4.D 解析:据材料“重用汉官,立学校修学宫,传授汉文化”“改汉服……尊孔崇儒,复兴礼乐”可知,前秦、北魏都是少数民族政权,而这些统治者普遍采取措施学习汉文化,这有助于少数民族加强对汉族文化的认同,促进民族交融,也顺应了当时中国北方出现的民族交融的趋势。故选D。

5.D 解析:结合所学知识可知,《采桑图》反映了少数民族学习汉人的生产生活方式,《北齐校书图》中汉人是坐在胡床上的,胡床是少数民族的生活用具,两幅图反映了魏晋南北朝时期,汉族与少数民族之间相互学习,相互影响,体现了民族交融的相互性。故选D。

6.C 解析:据所学可知,北魏是鲜卑族建立的少数民族政权,当时出现了汉族与少数民族交融的现象。“乘坐牛车本为中原士族风尚,后为北魏继承。但该牛车盖顶部隆起,形似帐篷,具有浓厚的草原民族风格”说明民族交融对社会生活产生了影响。故C符合题意。

7.(1)说汉语,改汉姓,与汉族联姻。

(2)目的:学习汉族先进文化。

作用:促进民族交融,增强了北魏的实力。

(3)民族交融。

(4)丰富了中华民族的文化,为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

8.(1)主张:王绾主张分封制,李斯主张郡县制。

被采纳者:李斯。

意义:开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)措施:重视农业生产;轻徭薄赋。

局面:“文景之治”“光武中兴”。

(3)政治上,北朝政权的统治者与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。经济上,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,生活方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。文化上,西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。心理上,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

淝水之战

1.苻坚率约90万大军南下,“旗鼓相望,前后千里”,与8万晋军隔淝水对峙。他认为消灭东晋如同秋风扫落叶,甚至连东晋皇帝投降后的官职都准备好了。这反映出淝水之战前秦失败的原因是 ( )

A.内部分裂 B.粮草不济

C.敌军强大 D.自负轻敌

2.识读下图中的元素可知,图片所示战役 ( )

A.导致北方再度陷入分裂和混战局面

B.促进了我国北方游牧民族的内迁

C.为三国鼎立局面的形成奠定了基础

D.结束了东汉末年州郡割据的局面

北魏孝文帝改革

3.(跨学科·语文)下面所示诗歌的作者深受孝文帝的器重。该诗作反映了北魏孝文帝 ( )

悲平城诗 [魏晋]王肃 悲平城。驱马入云中。 阴山常晦雪。荒松无罢风。

A.统一北方的背景

B.推行汉化的意义

C.移风易俗的影响

D.迁都洛阳的动因

4.“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音。”以上材料体现了北魏孝文帝改革的措施是 ( )

A.以汉服代替鲜卑服

B.规定官员在朝廷上必须使用汉语,禁用鲜卑语

C.改鲜卑姓为汉姓

D.鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

5.(新情境)下图是敦煌莫高窟壁画,它展现了一个北魏贵族日常生活的生动形象。该壁画可以用来佐证北魏孝文帝改革措施中 ( )

A.迁都城 B.说汉语

C.穿汉服 D.联汉姻

6.(回归教材)下表是某时期鲜卑姓改为汉姓的情况。其在当时产生的影响是 ( )

鲜卑姓 改为汉姓 鲜卑姓 改为汉姓

拓跋 元 步六孤 陆

拔拔 长孙 贺兰 贺

达奚 奚 独孤 刘

A.增强了北魏实力

B.促进了前秦思想文化发展

C.促进了民族交融

D.推动了儒家思想文化发展

北朝政权更替

7.十六国后期,北魏在中原建立政权,逐渐统一了北方。后来,北魏分裂为东魏和西魏两部分。那么,造成其分裂的主要原因是 ( )

A.北方游牧民族柔然的进攻

B.六镇兵变的沉重打击

C.淝水之战的失败

D.北魏孝文帝改革的消极影响

8.(2025自贡月考)历史示意图可以直观呈现历史,是一种学习历史的基本方法。下图反映的是 ( )

A.北朝政权更替 B.江南地区的开发

C.南朝政权更替 D.北方民族大交融

北方地区的民族交融

9.下图是甘肃嘉峪关新城魏晋墓群五号墓《采桑图》,图中描绘了两位着装打扮为少数民族的女子采摘桑叶的场景。该图反映出三国两晋南北朝时期 ( )

A.民族交融趋势加强

B.缫丝技术不断进步

C.等级观念逐渐严重

D.商业贸易繁荣发展

10.魏晋南北朝时期,我国北方出现了各族的大交融。民族交融成果突出,主要有 ( )

①胡乐、胡舞受到汉族人民的喜爱

②汉语成为北方通用语言

③在心理上,各族相互认同感加强

④“胡”“汉”隔阂严重

A.①③④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

11.三国时期鱼豢所著《魏略》记述:“(氐族)衣服尚青绛,俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡,由与中国错居故也。”上述现象表明氐人( )

A.学习并从事农耕生活

B.汉文化修养逐步提高

C.与中原汉族消除隔阂

D.建立政权并统一北方

12.(跨学科·语文)《木兰辞》中写道“可汗大点兵”,因此其被普遍认为是南北朝时期鲜卑族人的民歌,但是里面又有“天子坐明堂”,“当户织”更是汉族女子的日常生活。这表明当时 ( )

A.人口迁徙推动了经济交流 B.少数民族已经全部汉化

C.农耕经济在全国范围推广 D.民族交融深入文化领域

13.魏晋时期从西域地区来的人民,传入了胡羹、烤肉、涮肉等烹庖制法;从东南来的人民,传入了叉烤、腊味等烹庖制法;从南方沿海地区来的人民,传入烤鹅、鱼生等烹庖制法。这表明魏晋时期( )

A.民族交融兼容并包 B.社会分裂动荡不安

C.南方经济不断发展 D.饮食习惯趋向统一

1.下图为某时期不同民族间的通婚统计数据。这可用于说明 ( )

A.商鞅变法的影响

B.诸葛亮治蜀的成果

C.北魏孝文帝改革的影响

D.江南地区的开发

2.飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一。以下飞天形象的变化反映出 ( )

大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色 北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风

A.雕塑艺术成熟 B.江南经济开发

C.北方民族交融 D.南北政权对峙

3.(唯物史观)孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,促进了民族交融。其改革取得成功的根本原因是 ( )

A.北魏实现北方统一 B.孝文帝改革决心坚定

C.改革措施全面易行 D.顺应了历史发展潮流

4.在古代社会,统治者的治国理政直接关系到王朝兴衰。表中的政策 ( )

统治者 统治政策

前秦苻坚 重用汉官,立学校修学宫,传授汉文化,废除胡汉分治

北魏孝文帝 改汉服,禁北语,说汉话,改汉姓,通汉婚,尊孔崇儒,复兴礼乐

A.体现了儒学正统地位的确立

B.消除了各民族之间的矛盾

C.反映了休养生息政策的效果

D.顺应了民族交融的历史趋势

5.下图分别为甘肃嘉峪关魏晋墓砖画《采桑图》和《北齐校书图》(摹本·局部)。对这两幅图片解读最正确的是 ( )

A.汉族与少数民族经济往来密切

B.民族矛盾激化

C.民族交流的方式具有单一性

D.民族交融具有相互性

6.(新情境)下图为山西大同博物馆馆藏品:北魏彩绘陶牛车。乘坐牛车本为中原士族风尚,后为北魏继承。但该牛车盖顶部隆起,形似帐篷,具有浓厚的草原民族风格。这说明 ( )

A.北魏农业生产普遍使用铁犁牛耕

B.北魏民众的出行方式以牛车为主

C.民族交融对社会生活产生了影响

D.北魏政权建立并统一了黄河流域

7.中华民族的历史是汉族与各少数民族共同缔造的。魏晋以来北方地区内迁的少数民族与当地汉族混居杂处,互相学习,为中华民族的发展注入了新的活力。阅读材料,回答问题。

材料一 (孝文帝)诏:不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。

——《魏书》

材料二

原姓氏 新姓氏

拓跋 元

丘穆陵 穆

步六孤 陆

材料三 孝文帝带头娶汉族大臣李冲的女儿做皇妃,他的女儿也嫁给汉族地主。他又为几个弟弟娶汉族女子为妻。

(1)据上述三则材料,概括出孝文帝改革的措施。

材料四 494年,孝文帝对陆睿说:“朕亲政九年,对百官实行三载考绩,复兴礼乐,志在移风易俗,开导亿万百姓。朕为天子,何必要迁居中原 正是想让你们的子孙后代逐渐接受好的风俗、博见多闻。”

(2)据材料四,分析孝文帝实施改革措施的目的什么。他的改革起到了什么作用

材料五

(3)材料五的三幅图片反映了魏晋以来黄河流域怎样的社会现象

(4)结合所学知识,指出材料五所示现象产生了怎样的积极意义。

8.(历史解释、唯物史观)为了深入研究“统一多民族国家的发展历程”,七年级兴趣小组从以下三个方面查找资料,邀你一起帮他们出谋划策。

【小组一 制度模式】

材料一 丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之(如果不设置诸侯王,就无法镇服他们)。”请立诸子,唯上幸许。……廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠(同‘仇’,仇雠:仇敌),诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止,今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县……天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”

——[汉]司马迁《史记·秦始皇本纪》

(1)材料一中这场讨论王绾和李斯的主张分别是什么 谁的主张被秦始皇采纳 这一主张的落实对后世的发展产生什么意义

【小组二 经济奠基】

材料二 汉文帝时,大臣贾谊上书建议“驱民而归之农,皆著于本”。大臣晁(cháo)错提出“务民于农桑,薄赋敛”……据史书记载,东汉初期,人口和垦田的数目有所恢复,出现了“天下安平,人无徭役,岁比登稔(rěn),百姓殷富,粟斛(hú)三十,牛羊被野”的情景。

(2)根据材料二及所学,概括西汉初年和东汉初年统治者采取了哪些具体相似的措施。这两个时代分别出现了怎样的繁荣发展的局面

【小组三 民族交融】

材料三 昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

——《魏书·序纪》

(3)材料三说明了内迁各民族对中原文化的自觉认同。请结合这一时期相关史事,说一说民族交融对社会生活、中华民族产生了哪些深远影响。(提示:可以从生活习俗、政治、经济等方面思考)

【详解答案】

基础达标

1.D 解析:根据材料“苻坚率约90万大军南下”“与8万晋军隔淝水对峙”“他认为消灭东晋如同秋风扫落叶”可知,苻坚认为兵多将广,胜利是必然的事情,表明他骄傲轻敌,最终导致战争的失败。故D符合题意。

2.A 解析:根据材料及所学可知,该战役是发生于383年的淝水之战。最终东晋仅以8万军力大胜约90万的前秦军,北方再度陷入分裂和混战局面,A项正确。

3.D 解析:根据题干并结合所学可知,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,他力排众议,494年迁都洛阳,把鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原,有利于进一步推行汉化措施。《悲平城诗》反映了北魏孝文帝迁都洛阳的动因。故D正确。

4.B 解析:据题干“魏主引见朝臣,诏断北语,一从正音”和所学知识可知,这一措施是北魏孝文帝改革在语言方面的重要体现,旨在通过语言的统一来加强北魏政权的汉化进程,促进鲜卑族与汉族的交融。B项正确。

5.C 解析:壁画反映的是北魏孝文帝改革中的以汉服代替鲜卑服的措施,故C正确。

6.C 解析:孝文帝推行汉化措施,其中要求改鲜卑姓为汉姓,这一措施促进了鲜卑人对汉族文化的认同,促进了民族交融,C项正确。

7.B 解析:根据所学知识可知,北魏后期,来自北方的威胁大大减轻,军镇作用减小,地位降低。为此,六镇军人极为不满,发动兵变,造成北魏分裂。故选B。

8.A 解析:根据所学知识可知,十六国后期,鲜卑拓跋氏建立的北魏逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,最后北周又灭掉北齐。这就是北朝的政权更替,A项正确。

9.A 解析:结合所学知识可知,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居生活。他们向汉族人民学习农业技艺,逐渐将原来从事畜牧业生产转变为从事农业生产。而汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,又学习和接受他们的食物、服装、用具等,融入汉族生活中。故根据“两位着装打扮为少数民族的女子采摘桑叶的场景”可知,这一时期的民族交融趋势加强,A项正确。

10.C 解析:在魏晋南北朝时期的民族大交融过程中,各民族在政治、经济、文化、社会生活等多方面相互交流、相互影响、相互学习,整体趋势是朝着交融的方向发展的,虽然在交融过程中可能存在个别局部的小矛盾,但从整体成果来看,民族隔阂在逐渐消除,而不是隔阂严重,所以④不是这一时期民族交融成果突出的表现,排除A、B、D。故选C。

11.A 解析:根据题干“俗能织布,善田种,畜养豕牛马驴骡”和所学知识可知,氐族人开始从事农业生产、耕织和饲养家畜,生活习俗发生变化,A项正确。

12.D 解析:《木兰辞》是北魏时期的民歌,而北魏是鲜卑拓跋氏所建,后经过孝文帝改革大大促进了民族交融,因而出现了材料中“天子”“可汗”并用的现象。故D正确。

13.A 解析:据材料可知,魏晋时期,人们学习借鉴不同地区传入的食物制作方法,这表明魏晋时期民族交融兼容并包。故A符合题意。

能力提升

1.C 解析:从图中信息可以看出,鲜卑族与汉族的通婚占到了不同民族间通婚的一半以上,而鲜卑族和鲜卑族的通婚仅占6%,根据所学知识可知,这是孝文帝改革倡导鲜卑族与汉族通婚的结果,C项符合题意。

2.C 解析:材料“飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色”“龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风”可知,飞天形象从具有游牧民族审美特色到龙门石窟中出现具有中原汉风的服饰和舞具,反映了北方民族交融的历史进程,据所学可知,北魏孝文帝迁都洛阳后,推行汉化政策,促进了北方少数民族与汉族在文化、艺术等方面的交流与交融,飞天形象的变化正是这种民族交融在石窟艺术中的具体体现,C项正确。

3.D 解析:根据所学知识可知,北魏统一北方,结束了十六国分裂割据的局面,民族交融成为历史发展潮流。孝文帝积极推行汉化措施,实行改革。北魏孝文帝改革促进了民族交融。所以孝文帝改革取得成功的根本原因是顺应了历史发展潮流。故选D。

4.D 解析:据材料“重用汉官,立学校修学宫,传授汉文化”“改汉服……尊孔崇儒,复兴礼乐”可知,前秦、北魏都是少数民族政权,而这些统治者普遍采取措施学习汉文化,这有助于少数民族加强对汉族文化的认同,促进民族交融,也顺应了当时中国北方出现的民族交融的趋势。故选D。

5.D 解析:结合所学知识可知,《采桑图》反映了少数民族学习汉人的生产生活方式,《北齐校书图》中汉人是坐在胡床上的,胡床是少数民族的生活用具,两幅图反映了魏晋南北朝时期,汉族与少数民族之间相互学习,相互影响,体现了民族交融的相互性。故选D。

6.C 解析:据所学可知,北魏是鲜卑族建立的少数民族政权,当时出现了汉族与少数民族交融的现象。“乘坐牛车本为中原士族风尚,后为北魏继承。但该牛车盖顶部隆起,形似帐篷,具有浓厚的草原民族风格”说明民族交融对社会生活产生了影响。故C符合题意。

7.(1)说汉语,改汉姓,与汉族联姻。

(2)目的:学习汉族先进文化。

作用:促进民族交融,增强了北魏的实力。

(3)民族交融。

(4)丰富了中华民族的文化,为隋唐时期统一多民族国家的发展奠定了基础。

8.(1)主张:王绾主张分封制,李斯主张郡县制。

被采纳者:李斯。

意义:开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)措施:重视农业生产;轻徭薄赋。

局面:“文景之治”“光武中兴”。

(3)政治上,北朝政权的统治者与汉族士人合作,沿袭中原地区原有的统治方式,实行君主专制制度。经济上,魏晋以来,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,过着定居的生活。他们向汉族人民学习农业技艺,生活方式逐渐由原来的畜牧业转变为农业。汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还接受他们的食物、服装、用具等。文化上,西晋时期,内迁各族大多使用汉语;北魏孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言。北方民族的乐器、歌舞等受到汉族人民的喜爱。心理上,各族相互认同感日益加强,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史