第6课 戊戌变法 课件(内嵌视频)

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

新课导入

回顾:学史以来,中国经历了哪几场战争?

从东南沿海的初次交锋到黄海海面的惨烈对决,从边疆冲突的莫名屈辱到全军覆没的锥心之痛,一次次战争带来的不仅是领土与利权的丧失,更是对“器物革新即可救国”的彻底否定。当洋务运动的舰船在黄海沉没,当列强的租借地遍布神州,先进的中国人终于意识到:不从制度层面破旧立新,中华民族便无出路。于是,一场变法在满目疮痍的中华大地上应运而生。那么,变法由谁领导?提出了怎样的主张?带着这些问题,我们进入今天的学习。

学习目标:知道公车上书、维新运动的展开等基本史实。掌握百日维新的内容;分析戊戌变法失败的原因并认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第6课 戊戌变法

一、康有为与公车上书

1.背景

19世纪八九十年代,一些知识分子认识到,单凭洋务派学习西方技术已不足以救国,必须学习西方制度,开展维新变法。

1888年康有为到北京参加科举考试期间,因受中法战争战败刺激,第一次向光绪皇帝上书,直言外患交迫、列强环伺,国家“在危急存亡之间,未有若今日之可忧也”。他提出“变成法、通下情、慎左右”三项主张,请皇帝赶快实行,认为只要变法,十年之内,富强可致。是书以大臣阻难,未能上达。

【问题思考】第一次上书结果如何?

受到大臣阻难未上达光绪帝

一、康有为与公车上书

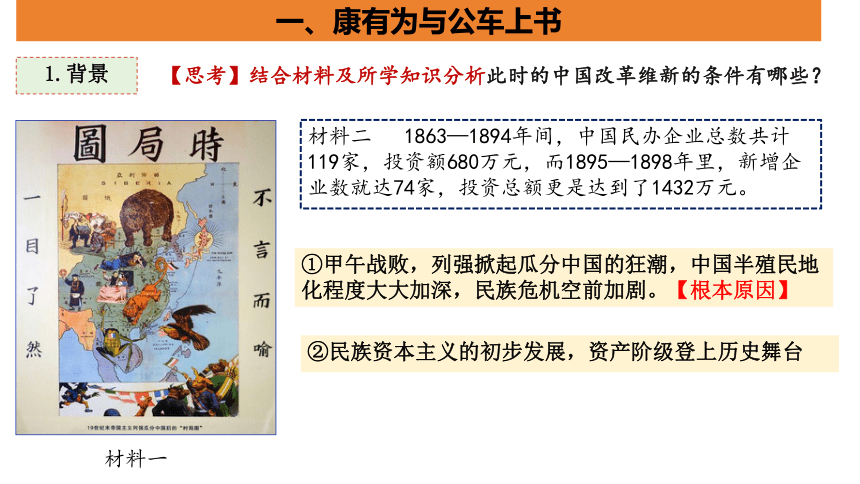

1.背景

【思考】结合材料及所学知识分析此时的中国改革维新的条件有哪些?

材料二 1863—1894年间,中国民办企业总数共计119家,投资额680万元,而1895—1898年里,新增企业数就达74家,投资总额更是达到了1432万元。

①甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,中国半殖民地化程度大大加深,民族危机空前加剧。【根本原因】

②民族资本主义的初步发展,资产阶级登上历史舞台

材料一

一、康有为与公车上书

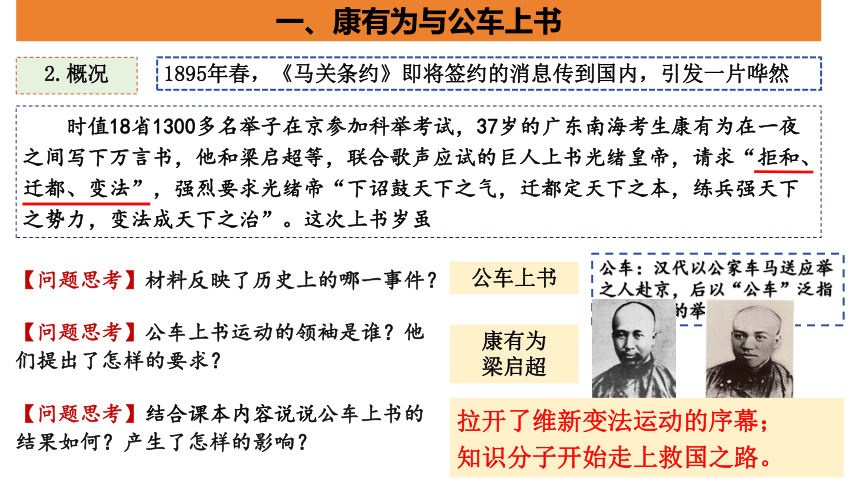

2.概况

1895年春,《马关条约》即将签约的消息传到国内,引发一片哗然

时值18省1300多名举子在京参加科举考试,37岁的广东南海考生康有为在一夜之间写下万言书,他和梁启超等,联合歌声应试的巨人上书光绪皇帝,请求“拒和、迁都、变法”,强烈要求光绪帝“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势力,变法成天下之治”。这次上书岁虽

【问题思考】材料反映了历史上的哪一事件?

公车上书

【问题思考】公车上书运动的领袖是谁?他们提出了怎样的要求?

公车:汉代以公家车马送应举之人赴京,后以“公车”泛指入京应试的举人。

【问题思考】结合课本内容说说公车上书的结果如何?产生了怎样的影响?

康有为

梁启超

没有上达

拉开了维新变法运动的序幕;

知识分子开始走上救国之路。

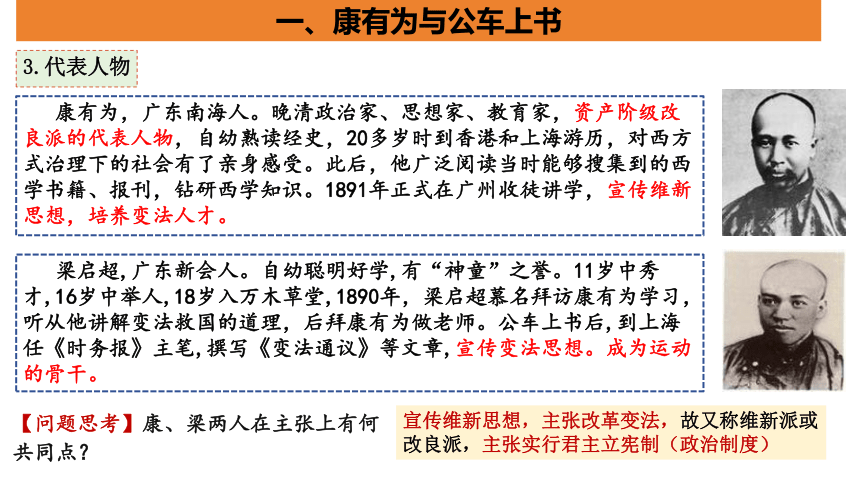

康有为,广东南海人。晚清政治家、思想家、教育家,资产阶级改良派的代表人物,自幼熟读经史,20多岁时到香港和上海游历,对西方式治理下的社会有了亲身感受。此后,他广泛阅读当时能够搜集到的西学书籍、报刊,钻研西学知识。1891年正式在广州收徒讲学,宣传维新思想,培养变法人才。

梁启超,广东新会人。自幼聪明好学,有“神童”之誉。11岁中秀才,16岁中举人,18岁入万木草堂,1890年,梁启超慕名拜访康有为学习,听从他讲解变法救国的道理,后拜康有为做老师。公车上书后,到上海任《时务报》主笔,撰写《变法通议》等文章,宣传变法思想。成为运动的骨干。

一、康有为与公车上书

3.代表人物

【问题思考】康、梁两人在主张上有何共同点?

宣传维新思想,主张改革变法,故又称维新派或改良派,主张实行君主立宪制(政治制度)

二、维新运动的开展

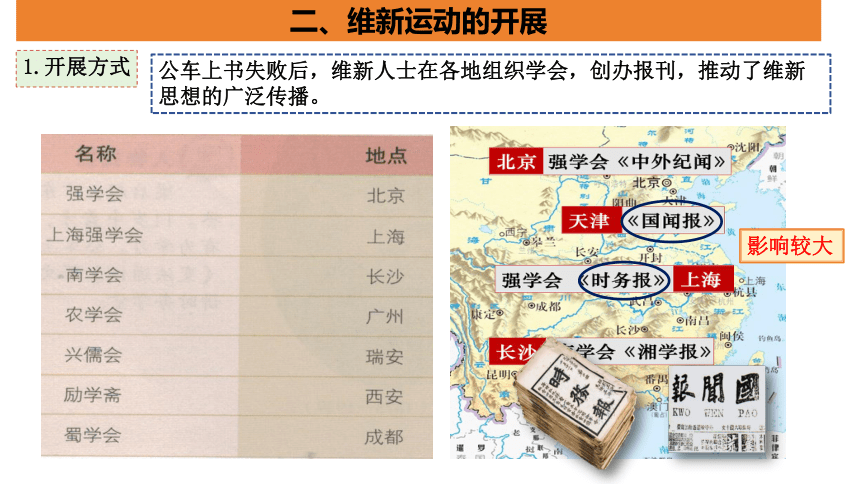

1.开展方式

公车上书失败后,维新人士在各地组织学会,创办报刊,推动了维新思想的广泛传播。

影响较大

二、维新运动的开展

2.人物主张

梁启超在《时务报》上发表《变法通议》。

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也,日本以变法而强大,中国如果不变发,将会因守旧而灭亡。变亦变,不变亦变。”

——梁启超《变法通议》

梁启超在文章中强调了变法的重要性,这些文字议论新颖,通俗易懂,在他看来,变法最重要的是什么呢?

变法之本, 在育人才, 人才之兴, 在开学校, 学校之立, 在交科举, 而 一切要其大成, 在变官制。

——梁启超《变法通议》

梁启超认为变法最重要的措施是什么?

材料研读 P35

变官制,即改革政治制度

二、维新运动的开展

他提出“变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制”,意思是培养人才是变法的根本,而培养人才需要开办学校、变革科举,但这些举措要想取得成功,关键在于变革官制。因为官制涉及到政治体制的核心,只有通过变革官制,才能从根本上改变旧有的政治格局和权力结构,为其他方面的变法措施提供有力的政治保障和制度支持,使变法能够顺利推行并取得最终的成功。

二、维新运动的开展

2.人物主张

严复主持《国闻报》,以“通上下之情”“通中外之故”为目的号召变法图强。

严复翻译《天演论》,用“物竞天择”、“适者生存”的社会进化论思想,激发人们的危机意识和民族意识。他大声疾呼,世界上一切民族都在为生存而竞争,中华民族也不能例外,中国如果不能自强,就会“弱者先绝”亡国灭种,失去民族生存的权利。这些言论对中国人民起到了振聋发聩的作用

人物扫描

严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年被选赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。两年后回国,长期从事教育事业。甲午战争期间,在天津《直报》上发表《原强》《救亡决论》等政论文章,号召救亡图存。同时致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。

1.背景

德军进入青岛

1897年德国强占胶州湾,帝国主义瓜分中国之危机迫在眉睫。

“若不及时图治,数年之后,四邻

交逼,不能立国。”并提出建议:

采法俄、日以定国是,大集群臣而

谋变法等。

——康有为《上清帝第五书》

三、百日维新

说说图中的光绪帝处境如何?

光绪帝没有实权,被慈禧控制

同时,慈禧太后操纵着清廷大权。

你认为光绪帝急需解决哪些问题?

帝国主义瓜分狂潮下的大清岌岌可危的国运;

挣脱慈禧太后的权力束缚,夺取实权。

此时的光绪帝做出怎样的选择?

“不甘作亡国之君”

决心变法。

光绪帝

1871-1908

三、百日维新

光绪帝

1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。1898年是农历戊戌年,历史上称这次变法为“戊戌变法”。

爱新觉罗·载湉,光绪皇帝。4岁登基,起初由慈安、慈禧两宫太后垂帘听政(慈安逝世后由慈禧太后独裁)。光绪帝十八岁亲政,此后虽名义上归政于光绪帝,实际上大权仍掌握在慈禧太后手中。

三、百日维新

2.开始标志

阅读教材P36,归纳变法的主要内容,说说这些措施有何作用?

类别 内容 作用

政治

经济

文化

军事

裁撤冗官冗员,允许士民上书言事

有利于维新派参政议政

鼓励私人兴办工矿企业,发展农工商业;改革财政,编制国家预算

有利于中国民族资本主义的发展

废除八股,改试策论,创办京师大学堂

有利于思想解放和人才培养

裁减绿营,训练新式军队

有利于增强军事实力

旧官僚

旧商人

旧学子

旧士兵、军官

三、百日维新

3.变法内容

【问题思考】谈谈戊戌变法的特征,思考这场变法能够得以顺利推进吗?

遭到旧势力(顽固派)的反对

除旧

布新

三、百日维新

4.结果

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益,于是,她发动了政变……

三、百日维新

4.结果

在戊戌政变发生后,主张变法的光绪帝和维新派遭到沉重打击……

光绪帝:

1898年9月21日,光绪帝签发逮捕变法领袖的诏书后,慈禧太后将光绪帝软禁于中南海瀛台;直至1908年光绪帝去世,整整十年光绪帝未能获得自由。

维新派:

康有为逃往香港,梁启超逃往日本;

谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁(戊戌六君子)六人被捕遇害。

三、百日维新

【问题思考】谭嗣同所说“有心杀贼”中的贼指的是谁?

慈禧为首的封建顽固派以及侵华的列强

【问题思考】为什么谭嗣同会发出“无力回天”的感慨?

资产阶级维新派的软弱和个人力量的弱小

【问题思考】谭嗣同临别之际,发出“死得其所,快哉!快哉”表现出什么精神?

强烈的爱国爱民思想和为追求理想勇于牺牲自己的精神

狱中题壁

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

三、百日维新

5.败因

结合课本P37及以下材料,分析戊戌变法运动失败的原因及启示。

材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。 ——《戊戌变法真相》

(1)封建顽固派的势力过于强大(客观原因)

材料三:在百日维新的103天里,光绪帝先后发出变法诏令、谕旨达180件,9月12日最多,一天颁布了11条变法诏令。 ——《戊戌变法真相》

(3)缺乏经验、急于求成(主观原因)

材料二:维新派既无武力为后盾,又无民众为基础,其唯一希望系于无权皇帝……此非策略失误,实乃阶级力量使然。 ——萧公权《康有为思想研究》

(2)维新派力量弱小且脱离人民群众,皇帝无实权

启示:在半殖民地半封建的中国,改良救国道路行不通。

三、百日维新

6.意义

结合课本P37及以下材料,说说戊戌变法的性质和意义。

性质:戊戌变法是中国近代第一次思想解放运动,也是资产阶级改良运动

材料四:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会 ,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风,以建立近代式国家为指向的“国民”“国权”“国耻”等名词成为流行的政治概念,“立国自强”成为思想界的共识。

——中华书局《中国近代史》》

意义:①推动了近代教育和报刊事业的发展;

②促进了思想启蒙和民族意识的觉醒。

戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但是作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放运动远不是西太后发动的政变所能剿洗干净地。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人……向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量,他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下历史起点……它不但使习惯于一家一户的中国人看到了“群”的形式和力量。而且各依其不同的宗旨,为广开中国的民智而介绍西方的社会知识和自然科学知识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

戊戌变法的物质成果

项目 领导阶层 侧重点 性质 目的 作用

洋务运动

戊戌变法

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

学习西方技术

(器物)

学习西方制度(君主立宪制)

地主阶级自救运动

资产阶级改良运动

维护清朝封建统治

挽救民族危亡,发展资本主义

开启了中国近代化的历程

思想启蒙

开启民智

问题探究

请根据表格提示归纳洋务运动与的戊戌变法异同

课堂小结

1.1895年2月以来,严复在天津《直报》上连续发文,呼吁变法刻不容缓;4月,广东、湖北举人数百名上书,要求变法,各省举人相继跟进;6月,巡抚陶模提出了十三点变法建议;就连被称作“老顽固”的大学士徐桐也上奏对闲员“痛加删汰”。这表明当时( )

A.变法诉求日趋强烈 B.革命形势逐渐成熟

C.阶级矛盾渐趋激化 D.革命思想逐步形成

A

练习巩固

2.梁启超说过:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败、割台湾偿二百兆以后始也。”大梦之唤醒的最早标志是( )

A.洋务运动 B.维新变法

C.义和团运动 D.武昌起义

B

3.梁启超在《时务报》发表《变法通议》提出:“法者天下之公器也,变者天下之公理也”。《国闻报》同时译载重要政论及名著,如严复翻译的赫胥黎《天演论》等。可见这些报刊创办旨在( )

A.了解世界,实业救国 B.开启民智,呼吁变革

C.分析形势,倡导革命 D.传播新知,宣扬民主

B

练习巩固

4.戊戌变法时期,梁启超等维新派人士曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”这表达了维新派( )

A.政治革命的诉求 B.组建新军的愿望

C.教育救国的主张 D.发展实业的决心

C

5.社团运动是中国社会近代化的直接产物。公车上书后,康梁等人组织“强学会”“南学会”,重扬士人关注国事之风。在此影响下,以自强救国为宗旨的各类新式社团大量涌现。据此可知维新派社团( )

A.促进了思想启蒙和民族意识觉醒 B.开启了推翻政府和集会结社先河

C.加速了地主阶级和农民阶级分化 D.增进了知识分子和劳苦大众联合

A

练习巩固

6.以下可以作为研究戊戌变法的一手(直接)史料是( )

A.学者所著《戊戌变法史事考》

B.历史教科书中的相关内容

C.影视作品中“公车上书”的片段

D.维新派创办的《时务报》

D

新课导入

回顾:学史以来,中国经历了哪几场战争?

从东南沿海的初次交锋到黄海海面的惨烈对决,从边疆冲突的莫名屈辱到全军覆没的锥心之痛,一次次战争带来的不仅是领土与利权的丧失,更是对“器物革新即可救国”的彻底否定。当洋务运动的舰船在黄海沉没,当列强的租借地遍布神州,先进的中国人终于意识到:不从制度层面破旧立新,中华民族便无出路。于是,一场变法在满目疮痍的中华大地上应运而生。那么,变法由谁领导?提出了怎样的主张?带着这些问题,我们进入今天的学习。

学习目标:知道公车上书、维新运动的展开等基本史实。掌握百日维新的内容;分析戊戌变法失败的原因并认识戊戌变法对中国近代社会的影响。

第二单元 早期现代化的初步探索和民族危机加剧

第6课 戊戌变法

一、康有为与公车上书

1.背景

19世纪八九十年代,一些知识分子认识到,单凭洋务派学习西方技术已不足以救国,必须学习西方制度,开展维新变法。

1888年康有为到北京参加科举考试期间,因受中法战争战败刺激,第一次向光绪皇帝上书,直言外患交迫、列强环伺,国家“在危急存亡之间,未有若今日之可忧也”。他提出“变成法、通下情、慎左右”三项主张,请皇帝赶快实行,认为只要变法,十年之内,富强可致。是书以大臣阻难,未能上达。

【问题思考】第一次上书结果如何?

受到大臣阻难未上达光绪帝

一、康有为与公车上书

1.背景

【思考】结合材料及所学知识分析此时的中国改革维新的条件有哪些?

材料二 1863—1894年间,中国民办企业总数共计119家,投资额680万元,而1895—1898年里,新增企业数就达74家,投资总额更是达到了1432万元。

①甲午战败,列强掀起瓜分中国的狂潮,中国半殖民地化程度大大加深,民族危机空前加剧。【根本原因】

②民族资本主义的初步发展,资产阶级登上历史舞台

材料一

一、康有为与公车上书

2.概况

1895年春,《马关条约》即将签约的消息传到国内,引发一片哗然

时值18省1300多名举子在京参加科举考试,37岁的广东南海考生康有为在一夜之间写下万言书,他和梁启超等,联合歌声应试的巨人上书光绪皇帝,请求“拒和、迁都、变法”,强烈要求光绪帝“下诏鼓天下之气,迁都定天下之本,练兵强天下之势力,变法成天下之治”。这次上书岁虽

【问题思考】材料反映了历史上的哪一事件?

公车上书

【问题思考】公车上书运动的领袖是谁?他们提出了怎样的要求?

公车:汉代以公家车马送应举之人赴京,后以“公车”泛指入京应试的举人。

【问题思考】结合课本内容说说公车上书的结果如何?产生了怎样的影响?

康有为

梁启超

没有上达

拉开了维新变法运动的序幕;

知识分子开始走上救国之路。

康有为,广东南海人。晚清政治家、思想家、教育家,资产阶级改良派的代表人物,自幼熟读经史,20多岁时到香港和上海游历,对西方式治理下的社会有了亲身感受。此后,他广泛阅读当时能够搜集到的西学书籍、报刊,钻研西学知识。1891年正式在广州收徒讲学,宣传维新思想,培养变法人才。

梁启超,广东新会人。自幼聪明好学,有“神童”之誉。11岁中秀才,16岁中举人,18岁入万木草堂,1890年,梁启超慕名拜访康有为学习,听从他讲解变法救国的道理,后拜康有为做老师。公车上书后,到上海任《时务报》主笔,撰写《变法通议》等文章,宣传变法思想。成为运动的骨干。

一、康有为与公车上书

3.代表人物

【问题思考】康、梁两人在主张上有何共同点?

宣传维新思想,主张改革变法,故又称维新派或改良派,主张实行君主立宪制(政治制度)

二、维新运动的开展

1.开展方式

公车上书失败后,维新人士在各地组织学会,创办报刊,推动了维新思想的广泛传播。

影响较大

二、维新运动的开展

2.人物主张

梁启超在《时务报》上发表《变法通议》。

“法者,天下之公器也;变者,天下之公理也,日本以变法而强大,中国如果不变发,将会因守旧而灭亡。变亦变,不变亦变。”

——梁启超《变法通议》

梁启超在文章中强调了变法的重要性,这些文字议论新颖,通俗易懂,在他看来,变法最重要的是什么呢?

变法之本, 在育人才, 人才之兴, 在开学校, 学校之立, 在交科举, 而 一切要其大成, 在变官制。

——梁启超《变法通议》

梁启超认为变法最重要的措施是什么?

材料研读 P35

变官制,即改革政治制度

二、维新运动的开展

他提出“变法之本,在育人才,人才之兴,在开学校,学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制”,意思是培养人才是变法的根本,而培养人才需要开办学校、变革科举,但这些举措要想取得成功,关键在于变革官制。因为官制涉及到政治体制的核心,只有通过变革官制,才能从根本上改变旧有的政治格局和权力结构,为其他方面的变法措施提供有力的政治保障和制度支持,使变法能够顺利推行并取得最终的成功。

二、维新运动的开展

2.人物主张

严复主持《国闻报》,以“通上下之情”“通中外之故”为目的号召变法图强。

严复翻译《天演论》,用“物竞天择”、“适者生存”的社会进化论思想,激发人们的危机意识和民族意识。他大声疾呼,世界上一切民族都在为生存而竞争,中华民族也不能例外,中国如果不能自强,就会“弱者先绝”亡国灭种,失去民族生存的权利。这些言论对中国人民起到了振聋发聩的作用

人物扫描

严复,福建侯官人。早年就读于福州船政学堂。1877年被选赴英国学习海军。留学期间,广泛涉猎西方各种政治学术理论。两年后回国,长期从事教育事业。甲午战争期间,在天津《直报》上发表《原强》《救亡决论》等政论文章,号召救亡图存。同时致力于翻译事业,所译《天演论》宣传“物竞天择”“适者生存”的生物进化理论,在当时思想界产生了重大影响。

1.背景

德军进入青岛

1897年德国强占胶州湾,帝国主义瓜分中国之危机迫在眉睫。

“若不及时图治,数年之后,四邻

交逼,不能立国。”并提出建议:

采法俄、日以定国是,大集群臣而

谋变法等。

——康有为《上清帝第五书》

三、百日维新

说说图中的光绪帝处境如何?

光绪帝没有实权,被慈禧控制

同时,慈禧太后操纵着清廷大权。

你认为光绪帝急需解决哪些问题?

帝国主义瓜分狂潮下的大清岌岌可危的国运;

挣脱慈禧太后的权力束缚,夺取实权。

此时的光绪帝做出怎样的选择?

“不甘作亡国之君”

决心变法。

光绪帝

1871-1908

三、百日维新

光绪帝

1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书,宣布实行变法。1898年是农历戊戌年,历史上称这次变法为“戊戌变法”。

爱新觉罗·载湉,光绪皇帝。4岁登基,起初由慈安、慈禧两宫太后垂帘听政(慈安逝世后由慈禧太后独裁)。光绪帝十八岁亲政,此后虽名义上归政于光绪帝,实际上大权仍掌握在慈禧太后手中。

三、百日维新

2.开始标志

阅读教材P36,归纳变法的主要内容,说说这些措施有何作用?

类别 内容 作用

政治

经济

文化

军事

裁撤冗官冗员,允许士民上书言事

有利于维新派参政议政

鼓励私人兴办工矿企业,发展农工商业;改革财政,编制国家预算

有利于中国民族资本主义的发展

废除八股,改试策论,创办京师大学堂

有利于思想解放和人才培养

裁减绿营,训练新式军队

有利于增强军事实力

旧官僚

旧商人

旧学子

旧士兵、军官

三、百日维新

3.变法内容

【问题思考】谈谈戊戌变法的特征,思考这场变法能够得以顺利推进吗?

遭到旧势力(顽固派)的反对

除旧

布新

三、百日维新

4.结果

变法触犯了以慈禧太后为首的顽固派的利益,于是,她发动了政变……

三、百日维新

4.结果

在戊戌政变发生后,主张变法的光绪帝和维新派遭到沉重打击……

光绪帝:

1898年9月21日,光绪帝签发逮捕变法领袖的诏书后,慈禧太后将光绪帝软禁于中南海瀛台;直至1908年光绪帝去世,整整十年光绪帝未能获得自由。

维新派:

康有为逃往香港,梁启超逃往日本;

谭嗣同、刘光第、林旭、杨锐、杨深秀、康广仁(戊戌六君子)六人被捕遇害。

三、百日维新

【问题思考】谭嗣同所说“有心杀贼”中的贼指的是谁?

慈禧为首的封建顽固派以及侵华的列强

【问题思考】为什么谭嗣同会发出“无力回天”的感慨?

资产阶级维新派的软弱和个人力量的弱小

【问题思考】谭嗣同临别之际,发出“死得其所,快哉!快哉”表现出什么精神?

强烈的爱国爱民思想和为追求理想勇于牺牲自己的精神

狱中题壁

望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。

三、百日维新

5.败因

结合课本P37及以下材料,分析戊戌变法运动失败的原因及启示。

材料一:变法遭到守旧势力的强烈抵制和反对,除慈禧控制的朝廷外,各省督抚大多持观望态度。 ——《戊戌变法真相》

(1)封建顽固派的势力过于强大(客观原因)

材料三:在百日维新的103天里,光绪帝先后发出变法诏令、谕旨达180件,9月12日最多,一天颁布了11条变法诏令。 ——《戊戌变法真相》

(3)缺乏经验、急于求成(主观原因)

材料二:维新派既无武力为后盾,又无民众为基础,其唯一希望系于无权皇帝……此非策略失误,实乃阶级力量使然。 ——萧公权《康有为思想研究》

(2)维新派力量弱小且脱离人民群众,皇帝无实权

启示:在半殖民地半封建的中国,改良救国道路行不通。

三、百日维新

6.意义

结合课本P37及以下材料,说说戊戌变法的性质和意义。

性质:戊戌变法是中国近代第一次思想解放运动,也是资产阶级改良运动

材料四:维新派兴创办报刊、成立学堂、学会 ,使当时“家家言时务”、“人人谈西学”蔚然成风,以建立近代式国家为指向的“国民”“国权”“国耻”等名词成为流行的政治概念,“立国自强”成为思想界的共识。

——中华书局《中国近代史》》

意义:①推动了近代教育和报刊事业的发展;

②促进了思想启蒙和民族意识的觉醒。

戊戌政变之后,百日维新作为一场政治运动失败了。但是作为一场思想文化运动,新学家们带来的解放运动远不是西太后发动的政变所能剿洗干净地。从这时候起,第一批具有近代意义的知识分子已经出现。这些人……向西方追求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量,他们在维新运动中的种种实践活动,为后来的改革留下历史起点……它不但使习惯于一家一户的中国人看到了“群”的形式和力量。而且各依其不同的宗旨,为广开中国的民智而介绍西方的社会知识和自然科学知识。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

戊戌变法的物质成果

项目 领导阶层 侧重点 性质 目的 作用

洋务运动

戊戌变法

地主阶级洋务派

资产阶级维新派

学习西方技术

(器物)

学习西方制度(君主立宪制)

地主阶级自救运动

资产阶级改良运动

维护清朝封建统治

挽救民族危亡,发展资本主义

开启了中国近代化的历程

思想启蒙

开启民智

问题探究

请根据表格提示归纳洋务运动与的戊戌变法异同

课堂小结

1.1895年2月以来,严复在天津《直报》上连续发文,呼吁变法刻不容缓;4月,广东、湖北举人数百名上书,要求变法,各省举人相继跟进;6月,巡抚陶模提出了十三点变法建议;就连被称作“老顽固”的大学士徐桐也上奏对闲员“痛加删汰”。这表明当时( )

A.变法诉求日趋强烈 B.革命形势逐渐成熟

C.阶级矛盾渐趋激化 D.革命思想逐步形成

A

练习巩固

2.梁启超说过:“吾国四千余年大梦之唤醒,实自甲午战败、割台湾偿二百兆以后始也。”大梦之唤醒的最早标志是( )

A.洋务运动 B.维新变法

C.义和团运动 D.武昌起义

B

3.梁启超在《时务报》发表《变法通议》提出:“法者天下之公器也,变者天下之公理也”。《国闻报》同时译载重要政论及名著,如严复翻译的赫胥黎《天演论》等。可见这些报刊创办旨在( )

A.了解世界,实业救国 B.开启民智,呼吁变革

C.分析形势,倡导革命 D.传播新知,宣扬民主

B

练习巩固

4.戊戌变法时期,梁启超等维新派人士曾呼吁:“今日自强之道,自以兴学为先。”这表达了维新派( )

A.政治革命的诉求 B.组建新军的愿望

C.教育救国的主张 D.发展实业的决心

C

5.社团运动是中国社会近代化的直接产物。公车上书后,康梁等人组织“强学会”“南学会”,重扬士人关注国事之风。在此影响下,以自强救国为宗旨的各类新式社团大量涌现。据此可知维新派社团( )

A.促进了思想启蒙和民族意识觉醒 B.开启了推翻政府和集会结社先河

C.加速了地主阶级和农民阶级分化 D.增进了知识分子和劳苦大众联合

A

练习巩固

6.以下可以作为研究戊戌变法的一手(直接)史料是( )

A.学者所著《戊戌变法史事考》

B.历史教科书中的相关内容

C.影视作品中“公车上书”的片段

D.维新派创办的《时务报》

D

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹