人教2024版地理七年级上册6 发展与合作教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教2024版地理七年级上册6 发展与合作教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 849.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 08:56:27 | ||

图片预览

文档简介

课 题 第六章 发展与合作

课标要求 通过实例,认识不同地域发展水平的差异及地理环境对其影响;了解国际经济合作的重要性,认识全球性问题需要国际合作。

素养目标 1. 人地协调观:理解发展水平差异与地理环境的关系,认识国际合作对全球发展、环境治理的意义,树立全球视野与合作意识。

2. 综合思维:分析不同国家发展水平差异的原因,探究国际经济合作的条件与作用,提升综合分析、辩证思维能力。

3. 地理实践力:开展 “讨论中欧班列对沿线国家经济发展的促进作用” 等活动,增强图表分析、资料收集与问题探究能力。

4. 区域认知:通过不同国家、地区发展水平的对比,以及国际合作案例的分析,强化全球区域差异认知与联系。

教材分析 本课时是第六章,聚焦 “不同国家发展水平差异”“联系日益紧密的全球经济”“国际合作”。以人类发展指数为基础,阐述国家发展水平差异及表现;通过全球经济联系、中欧班列等案例,说明国际合作的重要性;从经济、环境、公共卫生等角度,强调国际合作的必要性。教材活动贯穿知识应用,是培养学生全球视野、合作意识与实践能力的重要载体,体现地理学科的全球性与实践性。

学情分析 七年级学生对 “国家发展差异” 有初步感知(如生活水平、科技差距 ),但分析差异原因、理解国际合作的深层逻辑难度较大。对 “一带一路”“中欧班列” 等国际合作案例认知较浅,需通过实例、图表引导。好奇心强,可结合时事热点、身边案例突破难点。

学习目标 1. 说出不同国家发展水平的差异,分析其与地理环境的关系。

2. 理解全球经济联系的紧密性,分析国际经济合作的作用(以中欧班列为例 )。

3. 认识国际合作在经济发展、环境治理等方面的重要性,树立全球合作与责任意识。

学习难点 不同国家发展水平的差异;国际经济合作的重要性。

学习难点 分析发展水平差异的原因;理解国际合作对全球性问题的解决作用。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组合作法、图表探究法。

教学准备 多媒体课件(含世界发展水平差异地图、中欧班列路线图、国际合作案例视频 );学习任务单(印制教材活动问题、调研表格)。

教 学 过 程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课(5 分钟) 播放“全球不同国家发展场景” 对比视频(如欧洲发达国家的现代化城市与非洲发展中国家的乡村 ),提问“世界各国发展水平是否相同?差异体现在哪些方面?”引出课题。 观看视频,思考发展水平差异表现,进入学习状态。 以直观视频激发兴趣,关联全球发展差异,快速导入新课。

新知探究一:不同国家发展水平差异(15 分钟) 发展水平差异的衡量

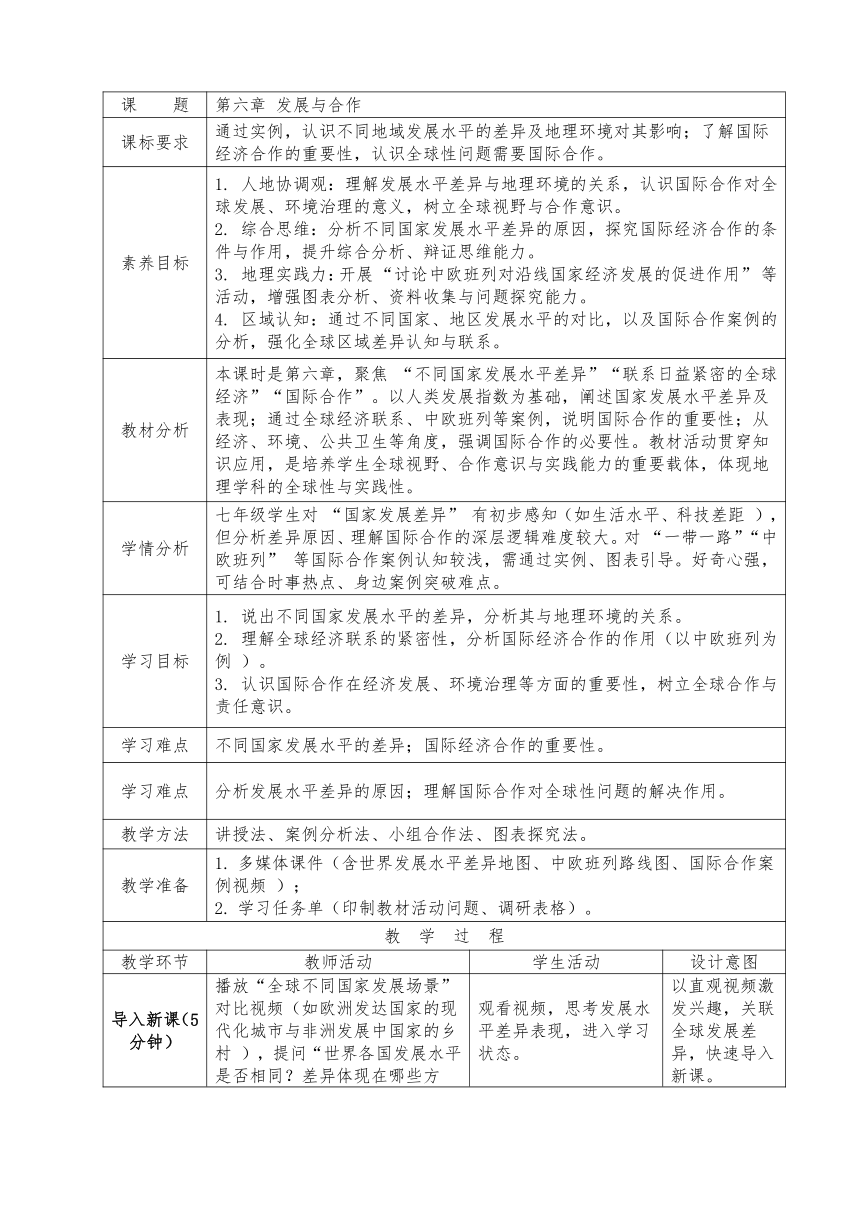

讲解 “人类发展指数”(人均国民收入、受教育程度、预期寿命),呈现教材图 6.1“世界国家和地区人类发展指数”,分析:

发达国家:人类发展指数高(欧洲、北美等)

发展中国家:人类发展指数低(非洲、亚洲部分地区)

2.差异的表现

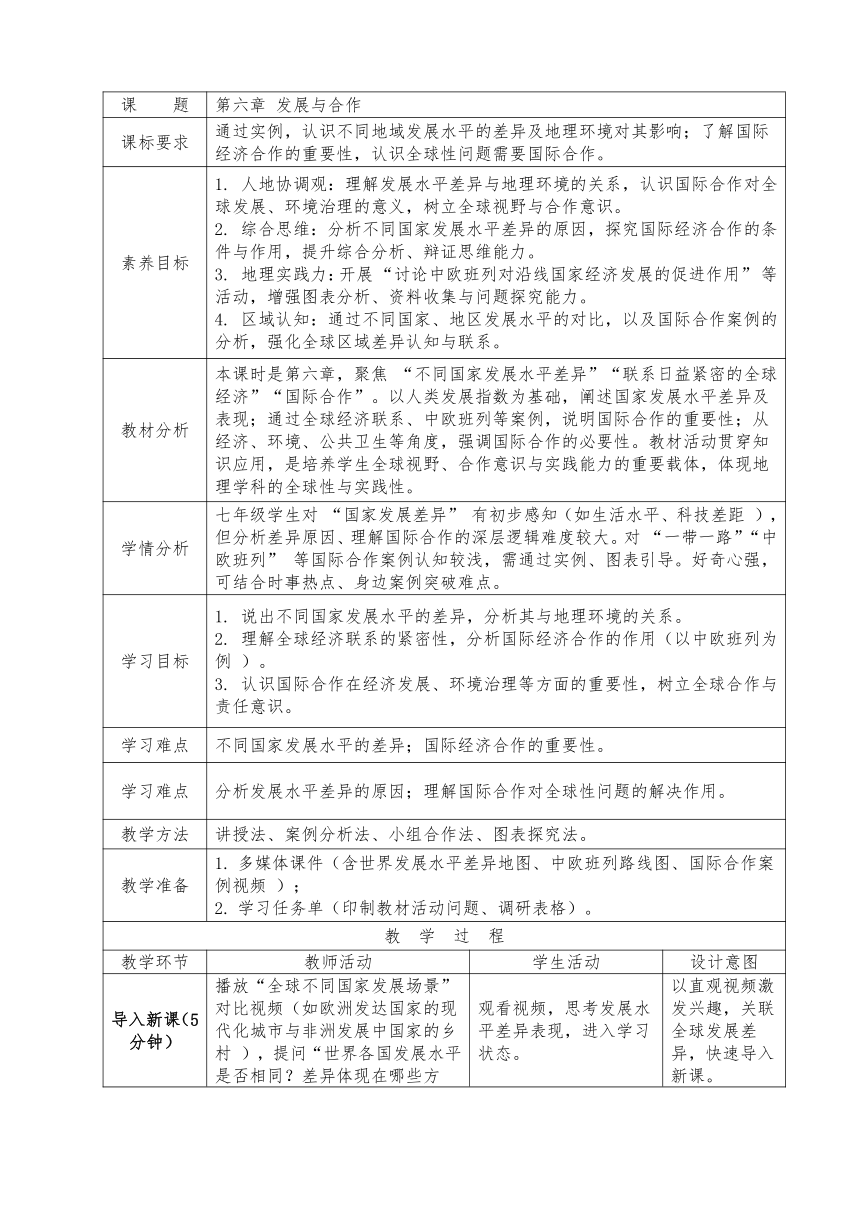

结合教材图 6.2 “英国和印度发展水平差异举例”,从生活水平(人均消费支出)、教育水平(入学率)、医疗水平(每千人人口病床数 )对比,说明发展水平差异的多维体现。

3.差异的原因

引导分析:自然条件(资源、气候)、开发历史(殖民历史)、经济结构(工业、农业占比)对发展水平的影响(如欧洲自然条件优、开发历史早→发达;非洲资源开发晚、气候限制→落后)。 倾听讲解,理解人类发展指数;分析教材图表,归纳发展水平差异的表现;思考讨论差异原因,小组交流。 通过图表分析、原因探究,掌握发展水平差异的衡量、表现及成因,培养综合思维与区域认知能力。

新知探究二:联系日益紧密的全球经济(20 分钟) 全球经济联系的发展

结合教材文字,讲解古代交通不便→现代交通(飞机、高铁)和互联网推动全球经济联系,呈现教材图 6.4(上海港)、图 6.5(阿勒颇国际机场),说明交通运输对全球经济的支撑作用。

国际经济合作的案例(中欧班列)

展示教材图 6.7“‘渝新欧’班列主要线路示意”。布置任务:

分析 “渝新欧” 班列经过的主要国家,找出跨两大洲的国家

对比铁路与海运(表 6.1),说明中欧班列在货物运输中的优势

讨论中欧班列对沿线国家经济发展的促进作用(如贸易、就业、基础设施)。

巡视指导,提示从路线分布、运输特点、经济联动等角度分析。

3.发展中国家的经济贡献

讲解 “一带一路” 倡议及中国对全球经济增长的贡献,呈现教材图 6.6“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛”,说明发展中国家在全球经济中的作用。 倾听讲解,理解全球经济联系的发展;分组分析中欧班列案例,完成教材活动任务,小组汇报;了解发展中国家经济贡献,树立全球视野。 通过案例分析、教材活动,理解全球经济联系与国际合作的重要性,培养实践能力与全球意识,呼应 “一带一路” 等国家战略。

新知探究三:国际合作(15 分钟) 经济发展与国际合作

结合教材图 6.8 “全球贸易总额不断增加”,说明全球经济发展依赖国际合作(如复杂产品多国生产),强调 “优势互补、共同进步”。

2.环境治理与国际合作

呈现教材图 6.9“南极上空‘臭氧空洞’变化”,讲解《蒙特利尔议定书》等国际协议对臭氧恢复的作用,说明全球环境问题需国际合作解决。

3.其他领域的国际合作

补充自然灾害、公共卫生事件(如新冠疫情)、维护和平等领域的国际合作案例,强调国际合作的全面性与必要性。

4.中国的担当与贡献

讲解中国在构建人类命运共同体中的角色(如 “一带一路”、全球减贫),培养民族自豪感与全球责任意识。 倾听讲解,分析全球贸易数据与环境治理案例;了解多领域国际合作,理解中国贡献;树立全球合作与责任意识。 通过案例分析、知识拓展,认识国际合作在经济、环境等领域的重要性,强化人地协调观与全球视野,体现中国地理教育的价值引领。

课堂巩固(3 分钟) 给出 “某国家发展水平判断”“国际合作案例分析” 等题目,让学生快速判断发展差异原因、国际合作意义。 思考回答,巩固知识要点。 即时检验学习效果,强化对发展水平差异、国际合作的掌握。

课堂小结(2 分钟) 引导学生回顾:不同国家发展水平的差异及原因;全球经济联系与国际合作的重要性;国际合作在经济、环境等领域的作用及中国贡献。 跟随回顾,梳理知识体系。 总结重点,构建清晰知识框架,强化核心内容记忆。

布置作业(5 分钟) 1. 制作“发展与合作”思维导图,涵盖发展水平差异、全球经济联系、国际合作等内容。

2. 调查身边的 “国际合作产品”(如手机、汽车的多国部件),撰写简短报告说明国际合作的体现。 记录作业,明确课后任务。 通过思维导图、实践调查,深化知识理解,提升地理实践力与全球合作认知,强化人地协调观。

教学反思 教学中利用教材活动、案例和时事热点,多数学生能掌握发展水平差异、国际合作的知识。但分析发展水平差异的 “深层原因”(如政治、历史因素的综合影响 )时,部分学生理解不深;探讨国际合作对全球性问题的解决时,对 “具体合作机制”(如国际协议的执行 )分析不足。后续需增加发展差异的多元案例(如亚洲发达国家与发展中国家对比 ),组织 “国际合作利弊” 辩论活动,深化综合思维;提供国际合作机制的科普资料,助力学生精准分析,强化全球责任意识与合作实践能力。

课标要求 通过实例,认识不同地域发展水平的差异及地理环境对其影响;了解国际经济合作的重要性,认识全球性问题需要国际合作。

素养目标 1. 人地协调观:理解发展水平差异与地理环境的关系,认识国际合作对全球发展、环境治理的意义,树立全球视野与合作意识。

2. 综合思维:分析不同国家发展水平差异的原因,探究国际经济合作的条件与作用,提升综合分析、辩证思维能力。

3. 地理实践力:开展 “讨论中欧班列对沿线国家经济发展的促进作用” 等活动,增强图表分析、资料收集与问题探究能力。

4. 区域认知:通过不同国家、地区发展水平的对比,以及国际合作案例的分析,强化全球区域差异认知与联系。

教材分析 本课时是第六章,聚焦 “不同国家发展水平差异”“联系日益紧密的全球经济”“国际合作”。以人类发展指数为基础,阐述国家发展水平差异及表现;通过全球经济联系、中欧班列等案例,说明国际合作的重要性;从经济、环境、公共卫生等角度,强调国际合作的必要性。教材活动贯穿知识应用,是培养学生全球视野、合作意识与实践能力的重要载体,体现地理学科的全球性与实践性。

学情分析 七年级学生对 “国家发展差异” 有初步感知(如生活水平、科技差距 ),但分析差异原因、理解国际合作的深层逻辑难度较大。对 “一带一路”“中欧班列” 等国际合作案例认知较浅,需通过实例、图表引导。好奇心强,可结合时事热点、身边案例突破难点。

学习目标 1. 说出不同国家发展水平的差异,分析其与地理环境的关系。

2. 理解全球经济联系的紧密性,分析国际经济合作的作用(以中欧班列为例 )。

3. 认识国际合作在经济发展、环境治理等方面的重要性,树立全球合作与责任意识。

学习难点 不同国家发展水平的差异;国际经济合作的重要性。

学习难点 分析发展水平差异的原因;理解国际合作对全球性问题的解决作用。

教学方法 讲授法、案例分析法、小组合作法、图表探究法。

教学准备 多媒体课件(含世界发展水平差异地图、中欧班列路线图、国际合作案例视频 );学习任务单(印制教材活动问题、调研表格)。

教 学 过 程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课(5 分钟) 播放“全球不同国家发展场景” 对比视频(如欧洲发达国家的现代化城市与非洲发展中国家的乡村 ),提问“世界各国发展水平是否相同?差异体现在哪些方面?”引出课题。 观看视频,思考发展水平差异表现,进入学习状态。 以直观视频激发兴趣,关联全球发展差异,快速导入新课。

新知探究一:不同国家发展水平差异(15 分钟) 发展水平差异的衡量

讲解 “人类发展指数”(人均国民收入、受教育程度、预期寿命),呈现教材图 6.1“世界国家和地区人类发展指数”,分析:

发达国家:人类发展指数高(欧洲、北美等)

发展中国家:人类发展指数低(非洲、亚洲部分地区)

2.差异的表现

结合教材图 6.2 “英国和印度发展水平差异举例”,从生活水平(人均消费支出)、教育水平(入学率)、医疗水平(每千人人口病床数 )对比,说明发展水平差异的多维体现。

3.差异的原因

引导分析:自然条件(资源、气候)、开发历史(殖民历史)、经济结构(工业、农业占比)对发展水平的影响(如欧洲自然条件优、开发历史早→发达;非洲资源开发晚、气候限制→落后)。 倾听讲解,理解人类发展指数;分析教材图表,归纳发展水平差异的表现;思考讨论差异原因,小组交流。 通过图表分析、原因探究,掌握发展水平差异的衡量、表现及成因,培养综合思维与区域认知能力。

新知探究二:联系日益紧密的全球经济(20 分钟) 全球经济联系的发展

结合教材文字,讲解古代交通不便→现代交通(飞机、高铁)和互联网推动全球经济联系,呈现教材图 6.4(上海港)、图 6.5(阿勒颇国际机场),说明交通运输对全球经济的支撑作用。

国际经济合作的案例(中欧班列)

展示教材图 6.7“‘渝新欧’班列主要线路示意”。布置任务:

分析 “渝新欧” 班列经过的主要国家,找出跨两大洲的国家

对比铁路与海运(表 6.1),说明中欧班列在货物运输中的优势

讨论中欧班列对沿线国家经济发展的促进作用(如贸易、就业、基础设施)。

巡视指导,提示从路线分布、运输特点、经济联动等角度分析。

3.发展中国家的经济贡献

讲解 “一带一路” 倡议及中国对全球经济增长的贡献,呈现教材图 6.6“第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛”,说明发展中国家在全球经济中的作用。 倾听讲解,理解全球经济联系的发展;分组分析中欧班列案例,完成教材活动任务,小组汇报;了解发展中国家经济贡献,树立全球视野。 通过案例分析、教材活动,理解全球经济联系与国际合作的重要性,培养实践能力与全球意识,呼应 “一带一路” 等国家战略。

新知探究三:国际合作(15 分钟) 经济发展与国际合作

结合教材图 6.8 “全球贸易总额不断增加”,说明全球经济发展依赖国际合作(如复杂产品多国生产),强调 “优势互补、共同进步”。

2.环境治理与国际合作

呈现教材图 6.9“南极上空‘臭氧空洞’变化”,讲解《蒙特利尔议定书》等国际协议对臭氧恢复的作用,说明全球环境问题需国际合作解决。

3.其他领域的国际合作

补充自然灾害、公共卫生事件(如新冠疫情)、维护和平等领域的国际合作案例,强调国际合作的全面性与必要性。

4.中国的担当与贡献

讲解中国在构建人类命运共同体中的角色(如 “一带一路”、全球减贫),培养民族自豪感与全球责任意识。 倾听讲解,分析全球贸易数据与环境治理案例;了解多领域国际合作,理解中国贡献;树立全球合作与责任意识。 通过案例分析、知识拓展,认识国际合作在经济、环境等领域的重要性,强化人地协调观与全球视野,体现中国地理教育的价值引领。

课堂巩固(3 分钟) 给出 “某国家发展水平判断”“国际合作案例分析” 等题目,让学生快速判断发展差异原因、国际合作意义。 思考回答,巩固知识要点。 即时检验学习效果,强化对发展水平差异、国际合作的掌握。

课堂小结(2 分钟) 引导学生回顾:不同国家发展水平的差异及原因;全球经济联系与国际合作的重要性;国际合作在经济、环境等领域的作用及中国贡献。 跟随回顾,梳理知识体系。 总结重点,构建清晰知识框架,强化核心内容记忆。

布置作业(5 分钟) 1. 制作“发展与合作”思维导图,涵盖发展水平差异、全球经济联系、国际合作等内容。

2. 调查身边的 “国际合作产品”(如手机、汽车的多国部件),撰写简短报告说明国际合作的体现。 记录作业,明确课后任务。 通过思维导图、实践调查,深化知识理解,提升地理实践力与全球合作认知,强化人地协调观。

教学反思 教学中利用教材活动、案例和时事热点,多数学生能掌握发展水平差异、国际合作的知识。但分析发展水平差异的 “深层原因”(如政治、历史因素的综合影响 )时,部分学生理解不深;探讨国际合作对全球性问题的解决时,对 “具体合作机制”(如国际协议的执行 )分析不足。后续需增加发展差异的多元案例(如亚洲发达国家与发展中国家对比 ),组织 “国际合作利弊” 辩论活动,深化综合思维;提供国际合作机制的科普资料,助力学生精准分析,强化全球责任意识与合作实践能力。

同课章节目录