3.1认识声现象 教案 教科版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 3.1认识声现象 教案 教科版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 172.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 13:59:52 | ||

图片预览

文档简介

《认识声现象》教学设计

一、教学背景分析

(一)教材分析

本节主要引导学生探究有关声音的两个问题——产生与传播,这是对声音本 质的研究,也是声现象的基础。本节内容是进一步学习声学知识的基础,也是对 声学知识的利用的延续。学习了本节的知识,将有助于学生正确认知和解释生活 中常见的声现象,有助于培养学生创造性实验的能力和探究物理问题的能力。

(二)学情分析

声音是学生最熟悉的现象之一,也是学生在日常生活中经常接触到的物理现 象。学生不仅在生活中有大量的与声音有关的感性知识,还在小学科学课中学过 很多与声有关的常识。本节将使学生在已有认知的基础上,对声的世界有进一步 的了解和认识。

二、教学设计思路

(

声音的传播速度

人的发声和听声能力

) (

声音的产生

声音的传播条件

)

三、教学目标

【物理观念】通过实验,认识声的产生和传播条件。通过实验,知道声是由 物体的振动产生的,声的传播必须依靠介质,在不同介质中声的传播速度是不同 的。知道声具有能量。知道人发出的和可听到的声在一定频率范围内。

【科学思维】通过观察发声现象,能简单描述发声体的共同特征。初步形成 观察、对比和概括声现象的能力。

【科学探究】通过观察和实验的方法探究声音是如何产生以及如何传播的。 进一步学习实验探究的基本思路和方法。

【科学态度与责任】通过探究性学习活动,培养乐于探索自然现象和日常生 活中的物理知识的科学态度。

四、教学重难点

(一)教学重点

声音产生和传播的条件。

(二)教学难点

声音传播需要介质,声音在介质中以声波的形式传播。

五、教学过程

(一)新课引入

播放音乐,结合教科书给出的飞鸟啼鸣图片,将学生带进声的世界中去。听 着音乐中自然环境里各种动物的声音,欣赏着美丽的风景,请学生思考并讨论一 些问题:声音来自哪里?你听到了哪些动物的声音?声音是怎样产生的?你是怎 么听到声音的?声音是什么?声音有什么作用?

设计意图:用 自然环境中的美妙声音及风景把学生带入声的世界,在学生对

声音的讨论中切入本节主题。

(二)新课教学

问题一:声音是怎样产生的?

活动 1 :就地取材,让学生自己“制造 ”声音,并观察物体是怎样发声的。 例如,使用刻度尺、橡皮筋、塑料薄膜、教科书、小鼓或音叉等发出声音,并猜 想物体发声时的共同特征。

设计意图:学生在猜想 、讨论的基础上参与探究活动,探究物体发声时的共 同特征,在活动中发挥学生的主动性。另外,学生在创造声音的同时也增强了总 结归纳能力。

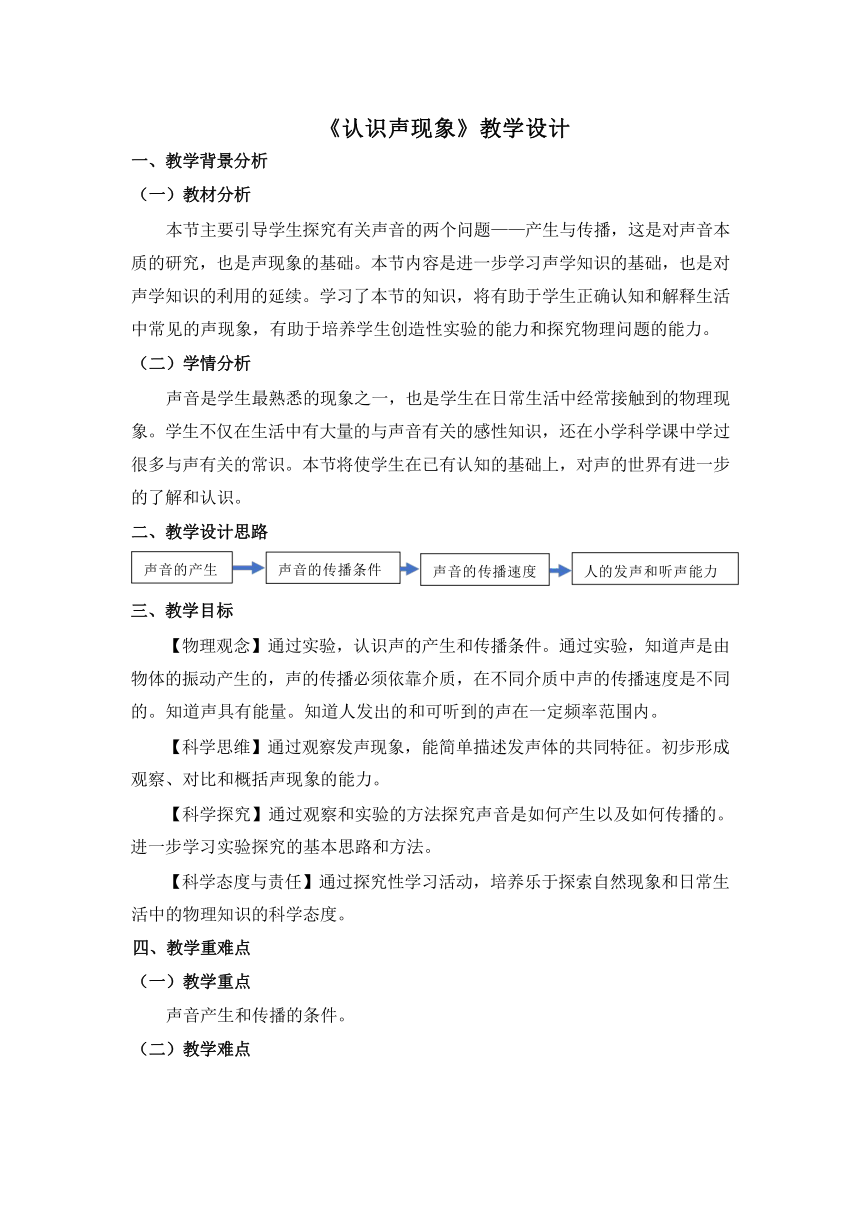

活动 2 :演示“发声体在振动 ”实验,请学生说一说乒乓球为什么会跳动, 总结发声体发声时的共同特征。

设计意图: 学生通过观察 、体验、对比 、概括 ,建立声与振动的关系。

师生共同总结:发声的物体都在振动。声音是由物体的振动产生的,振动停

止,发声也停止。

设计意图:“ 发声体在振动 ”这一实验蕴含了将微小变化放大的转换理念, 将不容易观察到的现象转化为学生容易直接观察到的现象,将转换法这一物理学 常用的方法渗透给学生。

活动 3 :用手摸喉头,感受不说话和说话时的区别。

设计意图:通过对发声时声带的振动的体验,进一步验证声与振动的关系。 问题二:声音是怎样传播的?

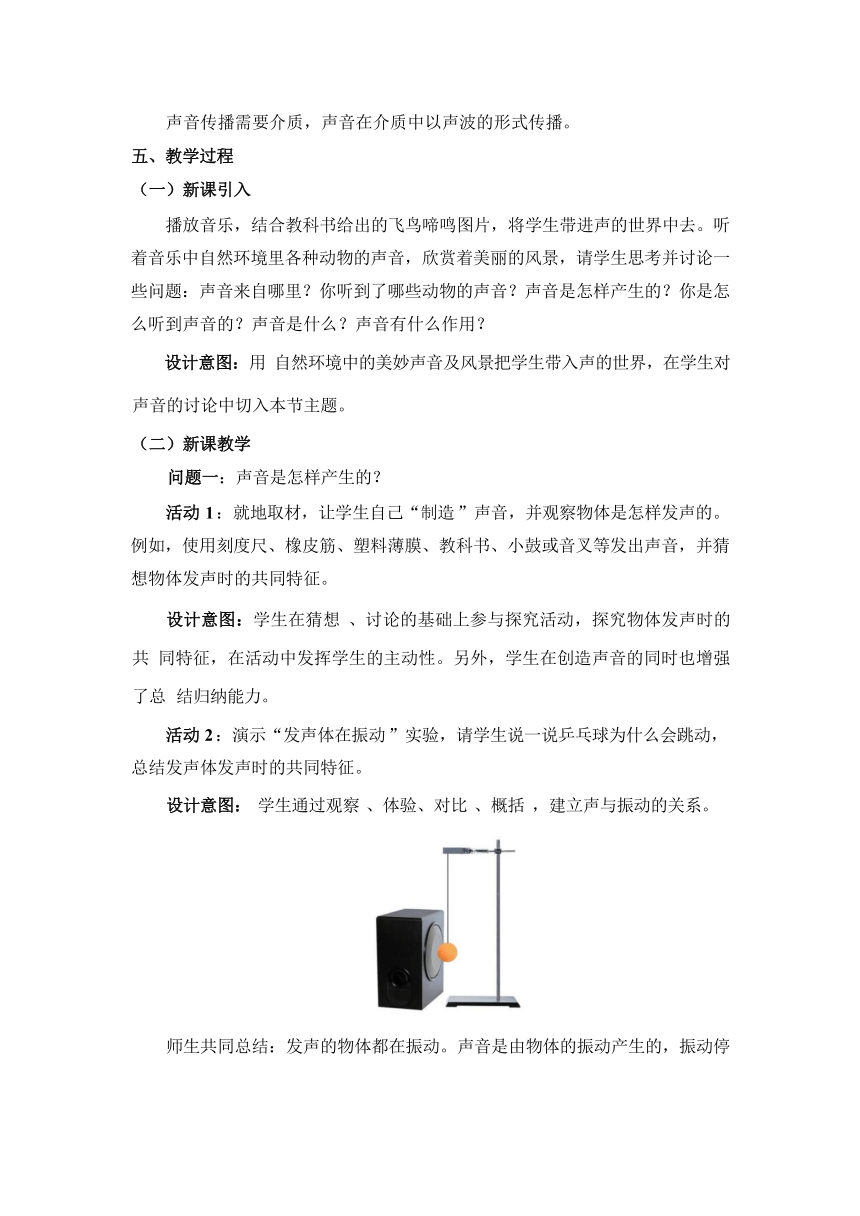

活动 4 :演示“模拟声音的传播 ”实验,对比教科书的鼓面振动情境,引出 声波的概念。

设计意图:通过乒乓球模拟声音的传播过程,知道声音是由近及远地传播的。 对比教科书的鼓面振动情境, 了解声音是以波的形式进行传播的。如此,学生对 声音传播的具体形式逐渐明朗起来 ,建立了声波的概念。

活动 5 :演示“声音的传播 ”实验。把发生体放入抽气盘上的玻璃钟罩内, 开始时可以听到钟罩内发出的声音。用抽气机从钟罩内往外抽气,请学生观察这 时有什么变化?停止抽气,让空气重新进入玻璃钟罩内,听到的声音又会怎样变 化?

设计意图:( 1) 空气传播声音是生活中很常见的现象,但由于八年级学生 还是以形象思维为主,空气也是学生最容易忽略的介质,本实验便帮助学生具体 直观地认识到空气是介质 。( 2 ) 通过演示实验, 了解“ 实验+推理 ”的科学方 法, 明确声音的传播需要介质 ,知道真空不能传声。

活动 6:将正在播放音乐的手机(用塑料袋包裹)放入水中依然能听到声音, 再结合“土电话 ”以及航天员在空间站外靠无线电话交谈的情境,感受并分析声 音在液体、固体、真空中传播的情况,进而得出介质的概念。

设计意图:用三个情境帮助学生深入理解并总结出介质的概念,把介质的概 念具体化 。另外,“土电话 ”不仅能激发学生的兴趣,还能在潜移默化中让学生 感受声音能够传递信息这一知识点。

活动 7 :演示“烛焰跳舞 ”实验。结合这个实验,请学生说一说,生活中还 有哪些情境能够证明声音具有能量。

问题三:声音传播的速度

雷雨天气,我们总是先看到闪电,然后才听到轰隆隆的雷声,可见声的传播 比光要慢。

声传播的快慢用声速描述。同上一章描述运动的速度一样,声传播速度的大 小用声波每秒钟传播的距离来描述。

观察教科书上关于几种常见介质中声音的速度的表格,空气是气体,水是液 体,大理石、钢铁、铝、玻璃是固体,请分析声音在气体、液体和固体中传播速

度的差异。

师生共同总结:声速的大小与介质的性质有关,还与介质的温度有关。常温 (15℃) 下,空气中的声速约为 340m/s。

设计意图:( 1) 声音传播的速度很快 ,很多学生对声音的传播需要时间没 有直观具体的感受 。 通过雷雨天气总是先看到闪 电, 然后才听到轰隆隆的雷声, 让学生知道光和声的传播都需要时间,从而引出声速的概念 。( 2) 引导学生对 表格中的数据进行分类,并从数据中提取信息,这也是学习物理的一项重要能力。

问题四:人如何发出和听到声音

1. 声音的产生、传播和接收。

(结合图片或模型进行讲解)人通过声带振动就可以发出声音;声波传入人 耳,触动鼓膜,就会产生听觉,使我们听到声音。

2. 频率。

(1)频率的概念。

物体振动的次数与所用时间之比叫作频率。频率的单位是赫兹,符号是 Hz。 如果物体每秒振动 1 次,它的频率就是 1Hz。

(2)人的发声频率和听声频率。

人的声带能够产生 64Hz~1 300Hz 的声。

人耳能听到20Hz~20 000Hz 的声,低于 20Hz 和高于 20 000Hz 的声都不能 被人耳听到。

(3)人和动物的听觉范围比较。

结合教科书图片,通过对比可以发现,蝙蝠、海豚、猫、狗在高频率的听觉 范围上远远高于人,而大象在低频率声音的听觉上远远强于人。大象的这种听觉 本领有利于它们听到更远、更细微的声音,从队伍里走失的大象能再次找到队伍, 与它们的这一听觉本领有很大的关系。

(三)课堂小结

本节课我们知道了声音是由物体振动产生的,知道了声音的产生和传播条件; 知道了声音的传播需要介质,真空不能传声,声音具有能量;了解了声速,还学 会了一个描述声音的重要物理量——频率。

六、板书设计

认识声现象

1. 声音的产生:物体的振动。

2. 声音的传播需要介质。真空不能传播声音。

3 声音的传播速度:在 15℃的空气中传播速度约为 340m/s。

4. 声音具有能量。

5. 人耳的听声频率范围:20Hz~20 000Hz。

一、教学背景分析

(一)教材分析

本节主要引导学生探究有关声音的两个问题——产生与传播,这是对声音本 质的研究,也是声现象的基础。本节内容是进一步学习声学知识的基础,也是对 声学知识的利用的延续。学习了本节的知识,将有助于学生正确认知和解释生活 中常见的声现象,有助于培养学生创造性实验的能力和探究物理问题的能力。

(二)学情分析

声音是学生最熟悉的现象之一,也是学生在日常生活中经常接触到的物理现 象。学生不仅在生活中有大量的与声音有关的感性知识,还在小学科学课中学过 很多与声有关的常识。本节将使学生在已有认知的基础上,对声的世界有进一步 的了解和认识。

二、教学设计思路

(

声音的传播速度

人的发声和听声能力

) (

声音的产生

声音的传播条件

)

三、教学目标

【物理观念】通过实验,认识声的产生和传播条件。通过实验,知道声是由 物体的振动产生的,声的传播必须依靠介质,在不同介质中声的传播速度是不同 的。知道声具有能量。知道人发出的和可听到的声在一定频率范围内。

【科学思维】通过观察发声现象,能简单描述发声体的共同特征。初步形成 观察、对比和概括声现象的能力。

【科学探究】通过观察和实验的方法探究声音是如何产生以及如何传播的。 进一步学习实验探究的基本思路和方法。

【科学态度与责任】通过探究性学习活动,培养乐于探索自然现象和日常生 活中的物理知识的科学态度。

四、教学重难点

(一)教学重点

声音产生和传播的条件。

(二)教学难点

声音传播需要介质,声音在介质中以声波的形式传播。

五、教学过程

(一)新课引入

播放音乐,结合教科书给出的飞鸟啼鸣图片,将学生带进声的世界中去。听 着音乐中自然环境里各种动物的声音,欣赏着美丽的风景,请学生思考并讨论一 些问题:声音来自哪里?你听到了哪些动物的声音?声音是怎样产生的?你是怎 么听到声音的?声音是什么?声音有什么作用?

设计意图:用 自然环境中的美妙声音及风景把学生带入声的世界,在学生对

声音的讨论中切入本节主题。

(二)新课教学

问题一:声音是怎样产生的?

活动 1 :就地取材,让学生自己“制造 ”声音,并观察物体是怎样发声的。 例如,使用刻度尺、橡皮筋、塑料薄膜、教科书、小鼓或音叉等发出声音,并猜 想物体发声时的共同特征。

设计意图:学生在猜想 、讨论的基础上参与探究活动,探究物体发声时的共 同特征,在活动中发挥学生的主动性。另外,学生在创造声音的同时也增强了总 结归纳能力。

活动 2 :演示“发声体在振动 ”实验,请学生说一说乒乓球为什么会跳动, 总结发声体发声时的共同特征。

设计意图: 学生通过观察 、体验、对比 、概括 ,建立声与振动的关系。

师生共同总结:发声的物体都在振动。声音是由物体的振动产生的,振动停

止,发声也停止。

设计意图:“ 发声体在振动 ”这一实验蕴含了将微小变化放大的转换理念, 将不容易观察到的现象转化为学生容易直接观察到的现象,将转换法这一物理学 常用的方法渗透给学生。

活动 3 :用手摸喉头,感受不说话和说话时的区别。

设计意图:通过对发声时声带的振动的体验,进一步验证声与振动的关系。 问题二:声音是怎样传播的?

活动 4 :演示“模拟声音的传播 ”实验,对比教科书的鼓面振动情境,引出 声波的概念。

设计意图:通过乒乓球模拟声音的传播过程,知道声音是由近及远地传播的。 对比教科书的鼓面振动情境, 了解声音是以波的形式进行传播的。如此,学生对 声音传播的具体形式逐渐明朗起来 ,建立了声波的概念。

活动 5 :演示“声音的传播 ”实验。把发生体放入抽气盘上的玻璃钟罩内, 开始时可以听到钟罩内发出的声音。用抽气机从钟罩内往外抽气,请学生观察这 时有什么变化?停止抽气,让空气重新进入玻璃钟罩内,听到的声音又会怎样变 化?

设计意图:( 1) 空气传播声音是生活中很常见的现象,但由于八年级学生 还是以形象思维为主,空气也是学生最容易忽略的介质,本实验便帮助学生具体 直观地认识到空气是介质 。( 2 ) 通过演示实验, 了解“ 实验+推理 ”的科学方 法, 明确声音的传播需要介质 ,知道真空不能传声。

活动 6:将正在播放音乐的手机(用塑料袋包裹)放入水中依然能听到声音, 再结合“土电话 ”以及航天员在空间站外靠无线电话交谈的情境,感受并分析声 音在液体、固体、真空中传播的情况,进而得出介质的概念。

设计意图:用三个情境帮助学生深入理解并总结出介质的概念,把介质的概 念具体化 。另外,“土电话 ”不仅能激发学生的兴趣,还能在潜移默化中让学生 感受声音能够传递信息这一知识点。

活动 7 :演示“烛焰跳舞 ”实验。结合这个实验,请学生说一说,生活中还 有哪些情境能够证明声音具有能量。

问题三:声音传播的速度

雷雨天气,我们总是先看到闪电,然后才听到轰隆隆的雷声,可见声的传播 比光要慢。

声传播的快慢用声速描述。同上一章描述运动的速度一样,声传播速度的大 小用声波每秒钟传播的距离来描述。

观察教科书上关于几种常见介质中声音的速度的表格,空气是气体,水是液 体,大理石、钢铁、铝、玻璃是固体,请分析声音在气体、液体和固体中传播速

度的差异。

师生共同总结:声速的大小与介质的性质有关,还与介质的温度有关。常温 (15℃) 下,空气中的声速约为 340m/s。

设计意图:( 1) 声音传播的速度很快 ,很多学生对声音的传播需要时间没 有直观具体的感受 。 通过雷雨天气总是先看到闪 电, 然后才听到轰隆隆的雷声, 让学生知道光和声的传播都需要时间,从而引出声速的概念 。( 2) 引导学生对 表格中的数据进行分类,并从数据中提取信息,这也是学习物理的一项重要能力。

问题四:人如何发出和听到声音

1. 声音的产生、传播和接收。

(结合图片或模型进行讲解)人通过声带振动就可以发出声音;声波传入人 耳,触动鼓膜,就会产生听觉,使我们听到声音。

2. 频率。

(1)频率的概念。

物体振动的次数与所用时间之比叫作频率。频率的单位是赫兹,符号是 Hz。 如果物体每秒振动 1 次,它的频率就是 1Hz。

(2)人的发声频率和听声频率。

人的声带能够产生 64Hz~1 300Hz 的声。

人耳能听到20Hz~20 000Hz 的声,低于 20Hz 和高于 20 000Hz 的声都不能 被人耳听到。

(3)人和动物的听觉范围比较。

结合教科书图片,通过对比可以发现,蝙蝠、海豚、猫、狗在高频率的听觉 范围上远远高于人,而大象在低频率声音的听觉上远远强于人。大象的这种听觉 本领有利于它们听到更远、更细微的声音,从队伍里走失的大象能再次找到队伍, 与它们的这一听觉本领有很大的关系。

(三)课堂小结

本节课我们知道了声音是由物体振动产生的,知道了声音的产生和传播条件; 知道了声音的传播需要介质,真空不能传声,声音具有能量;了解了声速,还学 会了一个描述声音的重要物理量——频率。

六、板书设计

认识声现象

1. 声音的产生:物体的振动。

2. 声音的传播需要介质。真空不能传播声音。

3 声音的传播速度:在 15℃的空气中传播速度约为 340m/s。

4. 声音具有能量。

5. 人耳的听声频率范围:20Hz~20 000Hz。

同课章节目录