3.4声的应用 教案 教科版(2024)八年级上册

文档属性

| 名称 | 3.4声的应用 教案 教科版(2024)八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 350.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 14:01:34 | ||

图片预览

文档简介

《声的应用》教学设计

一、教学背景分析

(一)教材分析

本节内容涉及声音的反射、超声与次声,以及声学在现代科技中的应用等内 容,侧重点在于向学生展示声现象和声技术,拓宽学生视野,激发学生对这一领 域的兴趣。

(二)学情分析

通过前面几节内容的学习,学生已经对声有了初步的认识,知道声音的产生 条件、声音的传播、声音的接收以及人的听声频率范围等,这些知识为本节的学 习奠定了坚实的基础。

二、教学设计思路

通过了解北京天坛公园中回音壁的相关资料,感受古代劳动人民的智慧,并 思考其原理(引入)。通过数字实验知道超声与次声,通过生活实例感受声在生 活中的应用。最后,介绍水声通信与语音识别技术,感受声在科技中的应用。

三、教学目标

【物理观念】知道声的反射现象。了解超声和次声在生产生活和科学研究等 方面的应用。知道水声通信和语音识别技术。

【科学思维】通过数字实验了解超声和次声的本质,能利用证据对研究的问 题进行分析和解释,具有进行科学论证的意识。

【科学探究】经历数字实验的研究过程,通过对图像和现象的比较与分析, 形成初步的判断和解释。

【科学态度与责任】在了解有趣的声现象的过程中感悟生活中的物理,激发 探索自然的内在动力。通过了解声在现代科技中的应用,体会物理对社会发展的 推动作用。

四、教学重难点

(一)教学重点

超声在生产和生活中的应用。

(二)教学难点

对超声和次声的直观认识。

五、教学过程

(一)新课引入

请同学们观看北京天坛公园中回音壁的视频(或图片)。

(教师介绍)天坛始建于明永乐十八年(1420 年),其中的回音壁是一道直 径约 61.5m 、高约 3.72m 的圆形围墙,围墙以砖石砌成,墙壁面整齐、光滑。当 人对着墙面低语,声波会沿着凹墙面经多次反射传给远处贴近墙壁的听者。

设计意图:通过天坛回音壁引入本节内容 ,引导学生感悟古人的智慧,激发 学生的学习热情, 培养学生的民族自豪感。

猜想一下,回音壁应用了什么原理?你还知道哪些声音在生活和科技方面的

应用?

(二)新课教学

问题一:声的反射

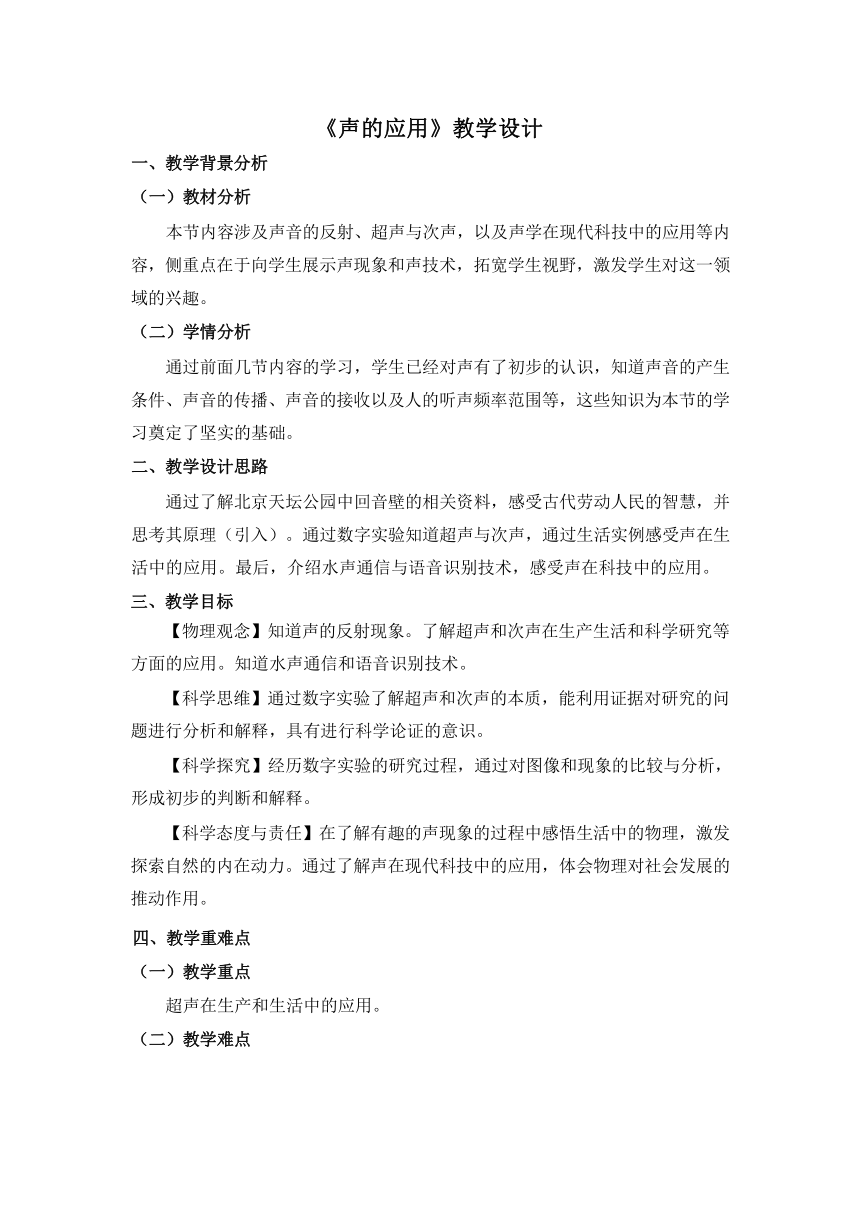

展示回音壁的原理图。

结合回音壁的现象总结:声是一种波。声音在传播过程中遇到障碍物会反射 回来,这种现象叫作声音的反射。

设计意图: 引 出声音的反射。

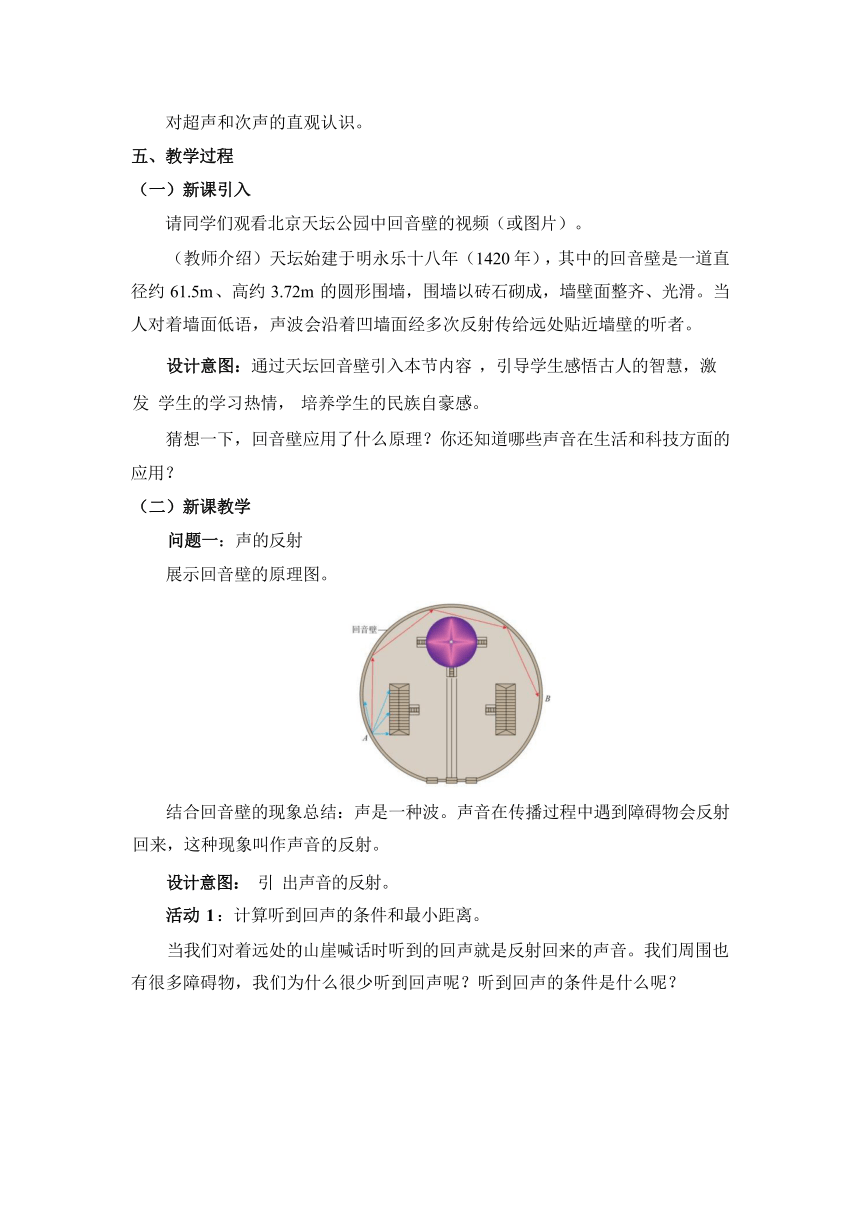

活动 1 :计算听到回声的条件和最小距离。

当我们对着远处的山崖喊话时听到的回声就是反射回来的声音。我们周围也 有很多障碍物,我们为什么很少听到回声呢?听到回声的条件是什么呢?

只有回声到达人耳的时间比原声晚 0. 1s 以上,人耳才能区分开原声与回声。

因此,发声体距离障碍物的最小距离:s =vt = ×340×0. 1m =17m。

设计意图:引导学生结合前面学习的速度的相关内容,通过回声原理计算出 能听到回声的最小距离。

教师进一步解释,声音反射回来所需要的时间、回声的强弱,与传播中遇到 的障碍物的形状、材质、位置等因素有关。声在生产、生活、科研中有着广泛的 应用,声的反射是各种声技术的基础。

设计意图: 为后面超声的应用奠定了基础。 问题二:超声与次声

数字实验:打开计算机中的虚拟声音示波器,让学生听声音、看波形,感受 超声和次声。

设计意图:利用虚拟声音示波器让学生感受超声与次声跟平时听到的声音的 不同 。通过“ 只能看见波形,却不能听见声音 ”的情境,让学生真切地感知人耳 的听觉频率有一定的范围 ,扭转学生“ 声音都能听见 ”的错误认知。

总结:物理学中,把振动频率高于 20 000Hz 的声叫作超声,把振动频率低 于 20Hz 的声叫作次声。超声和次声与声音(可听声)的根本区别在于频率范围 的不同。

设计意图: 为超声 、 次声 、 可听声提供准确的判断依据。 活动 2 :超声的应用。

人无法听到超声,但许多动物却能听到。比如蝙蝠通过喉头发出超声,再用 耳朵接收回声,这样就能利用超声导航、捕食。

受蝙蝠的启发,科学家和工程师们发明了回声定位技术,回声探测仪、B 超、 倒车雷达等,都借鉴了这一技术。

活动 3 :了解次声的特点及应用。

阅读教科书上关于次声的相关内容,说一说次声的特点及应用,教师进行适 当的补充。

次声波的特性:(1)频率低,波长很长,什么障碍也阻拦不了它。(2)在传 播过程中“体力 ”消耗极少,所以它能传播很远的距离。

(教师讲述)火山爆发时,会产生强烈的次声波。1883 年印尼喀拉喀托火 山爆发,科学家就记录到了喀拉喀托的次声波曾绕地球三至四圈。而次声波对人 体的伤害也是不容小觑的,尽管人耳听不到,但某些频率的次声波由于与人体器 官的振动频率相近,很容易形成共振,从而对人体带来损伤。例如,19Hz 是眼 球的振动频率,当遇到相同或相近的低频振动时,容易造成眼球变形或视网膜被 挤压等。

问题三:水声通信与语音识别 活动 4 :了解水声通信。

(教师讲解)在水下进行远距离通讯,无需使用电磁波或卫星信号。声波是 唯一能在海水中有效进行远距离信息传递的载体。比如,“蛟龙号 ”载人潜水器 潜进深海,潜水器与水面人员联系的主要方式就是水声通信。

设计意图: 结合“蛟龙号 ”的相关知识, 引导学生了解我国科技前沿成就, 培养学生关心科技发展,增强实现中华民族伟大复兴的责任感和使命感。

活动 s :了解语音识别。

声技术与计算机技术相结合,正广泛地应用于现代社会的方方面面,声识别 技术就是其中之一。

教师用手机演示语音识别的功能,并请学生利用所学知识分析语音识别的物 理原理。

不同的人有不同的音色,正如不同的人有不同的指纹一样,每个人都有自己 的“声纹 ”特征,这样声音也可以作为一个人的识别标志。声音识别的基本过程 是:录入说话人的声音样本,提取说话人独一无二的语音特征并保存在数据库中, 应用时将待验证的声音与数据库中的声音特征进行匹配,从而核实身份。教师可 鼓励学生在课后对这一方面的资料进行查询和收集。

声识别技术的其他应用,如模拟雄性蚊的声音,制成驱蚊盒以驱赶蚊虫;模 拟猫发出的超声波,制成用以灭鼠的“超声猫 ”等。

设计意图:拓宽学生视野, 感受声在现代科技中的应用。

(三)课堂小结

1. 回声,声的反射。

2. 超声与次声的特点和应用。

3. 水声通信与语音识别技术。

六、板书设计

声的应用

1. 声的反射

(1)回声

(2)回声测距

2. 超声与次声

(1)超声:频率高于 20 000Hz;方向性好、穿透力强,易获得较集中的声 能。

(2)次声:频率低于20Hz;波长很长,传播距离远。

3. 水声通信与语音识别技术

一、教学背景分析

(一)教材分析

本节内容涉及声音的反射、超声与次声,以及声学在现代科技中的应用等内 容,侧重点在于向学生展示声现象和声技术,拓宽学生视野,激发学生对这一领 域的兴趣。

(二)学情分析

通过前面几节内容的学习,学生已经对声有了初步的认识,知道声音的产生 条件、声音的传播、声音的接收以及人的听声频率范围等,这些知识为本节的学 习奠定了坚实的基础。

二、教学设计思路

通过了解北京天坛公园中回音壁的相关资料,感受古代劳动人民的智慧,并 思考其原理(引入)。通过数字实验知道超声与次声,通过生活实例感受声在生 活中的应用。最后,介绍水声通信与语音识别技术,感受声在科技中的应用。

三、教学目标

【物理观念】知道声的反射现象。了解超声和次声在生产生活和科学研究等 方面的应用。知道水声通信和语音识别技术。

【科学思维】通过数字实验了解超声和次声的本质,能利用证据对研究的问 题进行分析和解释,具有进行科学论证的意识。

【科学探究】经历数字实验的研究过程,通过对图像和现象的比较与分析, 形成初步的判断和解释。

【科学态度与责任】在了解有趣的声现象的过程中感悟生活中的物理,激发 探索自然的内在动力。通过了解声在现代科技中的应用,体会物理对社会发展的 推动作用。

四、教学重难点

(一)教学重点

超声在生产和生活中的应用。

(二)教学难点

对超声和次声的直观认识。

五、教学过程

(一)新课引入

请同学们观看北京天坛公园中回音壁的视频(或图片)。

(教师介绍)天坛始建于明永乐十八年(1420 年),其中的回音壁是一道直 径约 61.5m 、高约 3.72m 的圆形围墙,围墙以砖石砌成,墙壁面整齐、光滑。当 人对着墙面低语,声波会沿着凹墙面经多次反射传给远处贴近墙壁的听者。

设计意图:通过天坛回音壁引入本节内容 ,引导学生感悟古人的智慧,激发 学生的学习热情, 培养学生的民族自豪感。

猜想一下,回音壁应用了什么原理?你还知道哪些声音在生活和科技方面的

应用?

(二)新课教学

问题一:声的反射

展示回音壁的原理图。

结合回音壁的现象总结:声是一种波。声音在传播过程中遇到障碍物会反射 回来,这种现象叫作声音的反射。

设计意图: 引 出声音的反射。

活动 1 :计算听到回声的条件和最小距离。

当我们对着远处的山崖喊话时听到的回声就是反射回来的声音。我们周围也 有很多障碍物,我们为什么很少听到回声呢?听到回声的条件是什么呢?

只有回声到达人耳的时间比原声晚 0. 1s 以上,人耳才能区分开原声与回声。

因此,发声体距离障碍物的最小距离:s =vt = ×340×0. 1m =17m。

设计意图:引导学生结合前面学习的速度的相关内容,通过回声原理计算出 能听到回声的最小距离。

教师进一步解释,声音反射回来所需要的时间、回声的强弱,与传播中遇到 的障碍物的形状、材质、位置等因素有关。声在生产、生活、科研中有着广泛的 应用,声的反射是各种声技术的基础。

设计意图: 为后面超声的应用奠定了基础。 问题二:超声与次声

数字实验:打开计算机中的虚拟声音示波器,让学生听声音、看波形,感受 超声和次声。

设计意图:利用虚拟声音示波器让学生感受超声与次声跟平时听到的声音的 不同 。通过“ 只能看见波形,却不能听见声音 ”的情境,让学生真切地感知人耳 的听觉频率有一定的范围 ,扭转学生“ 声音都能听见 ”的错误认知。

总结:物理学中,把振动频率高于 20 000Hz 的声叫作超声,把振动频率低 于 20Hz 的声叫作次声。超声和次声与声音(可听声)的根本区别在于频率范围 的不同。

设计意图: 为超声 、 次声 、 可听声提供准确的判断依据。 活动 2 :超声的应用。

人无法听到超声,但许多动物却能听到。比如蝙蝠通过喉头发出超声,再用 耳朵接收回声,这样就能利用超声导航、捕食。

受蝙蝠的启发,科学家和工程师们发明了回声定位技术,回声探测仪、B 超、 倒车雷达等,都借鉴了这一技术。

活动 3 :了解次声的特点及应用。

阅读教科书上关于次声的相关内容,说一说次声的特点及应用,教师进行适 当的补充。

次声波的特性:(1)频率低,波长很长,什么障碍也阻拦不了它。(2)在传 播过程中“体力 ”消耗极少,所以它能传播很远的距离。

(教师讲述)火山爆发时,会产生强烈的次声波。1883 年印尼喀拉喀托火 山爆发,科学家就记录到了喀拉喀托的次声波曾绕地球三至四圈。而次声波对人 体的伤害也是不容小觑的,尽管人耳听不到,但某些频率的次声波由于与人体器 官的振动频率相近,很容易形成共振,从而对人体带来损伤。例如,19Hz 是眼 球的振动频率,当遇到相同或相近的低频振动时,容易造成眼球变形或视网膜被 挤压等。

问题三:水声通信与语音识别 活动 4 :了解水声通信。

(教师讲解)在水下进行远距离通讯,无需使用电磁波或卫星信号。声波是 唯一能在海水中有效进行远距离信息传递的载体。比如,“蛟龙号 ”载人潜水器 潜进深海,潜水器与水面人员联系的主要方式就是水声通信。

设计意图: 结合“蛟龙号 ”的相关知识, 引导学生了解我国科技前沿成就, 培养学生关心科技发展,增强实现中华民族伟大复兴的责任感和使命感。

活动 s :了解语音识别。

声技术与计算机技术相结合,正广泛地应用于现代社会的方方面面,声识别 技术就是其中之一。

教师用手机演示语音识别的功能,并请学生利用所学知识分析语音识别的物 理原理。

不同的人有不同的音色,正如不同的人有不同的指纹一样,每个人都有自己 的“声纹 ”特征,这样声音也可以作为一个人的识别标志。声音识别的基本过程 是:录入说话人的声音样本,提取说话人独一无二的语音特征并保存在数据库中, 应用时将待验证的声音与数据库中的声音特征进行匹配,从而核实身份。教师可 鼓励学生在课后对这一方面的资料进行查询和收集。

声识别技术的其他应用,如模拟雄性蚊的声音,制成驱蚊盒以驱赶蚊虫;模 拟猫发出的超声波,制成用以灭鼠的“超声猫 ”等。

设计意图:拓宽学生视野, 感受声在现代科技中的应用。

(三)课堂小结

1. 回声,声的反射。

2. 超声与次声的特点和应用。

3. 水声通信与语音识别技术。

六、板书设计

声的应用

1. 声的反射

(1)回声

(2)回声测距

2. 超声与次声

(1)超声:频率高于 20 000Hz;方向性好、穿透力强,易获得较集中的声 能。

(2)次声:频率低于20Hz;波长很长,传播距离远。

3. 水声通信与语音识别技术

同课章节目录