14.2.2 “角边角”、“角角边” 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册

文档属性

| 名称 | 14.2.2 “角边角”、“角角边” 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 97.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 21:58:53 | ||

图片预览

文档简介

14.2.2 “角边角”、“角角边” 教案

【素养目标】

1.利用几何直观,探究“角边角”的正确性;

2.会证明“角角边”;

3.会运用“角边角”和“角角边”证明三角形全等,从而证明线段或角相等.

【教学重点】

“角边角”“角角边”及应用.

【教学难点】

利用几何直观,探究“边角边”的正确性,选择合适的方法判定三角形全等.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

如图,一块三角形模具打碎了,需要到商店配制一块相同的模具.

小明说带碎块①去就可以了,小亮说应该带碎块②去,你觉得呢?

碎块②只有原三角形的一个角,不能复原原三角形;

碎块①有原三角形的两个角和它们的夹边,能复原原三角形吗?

任务二:探究“角边角”.

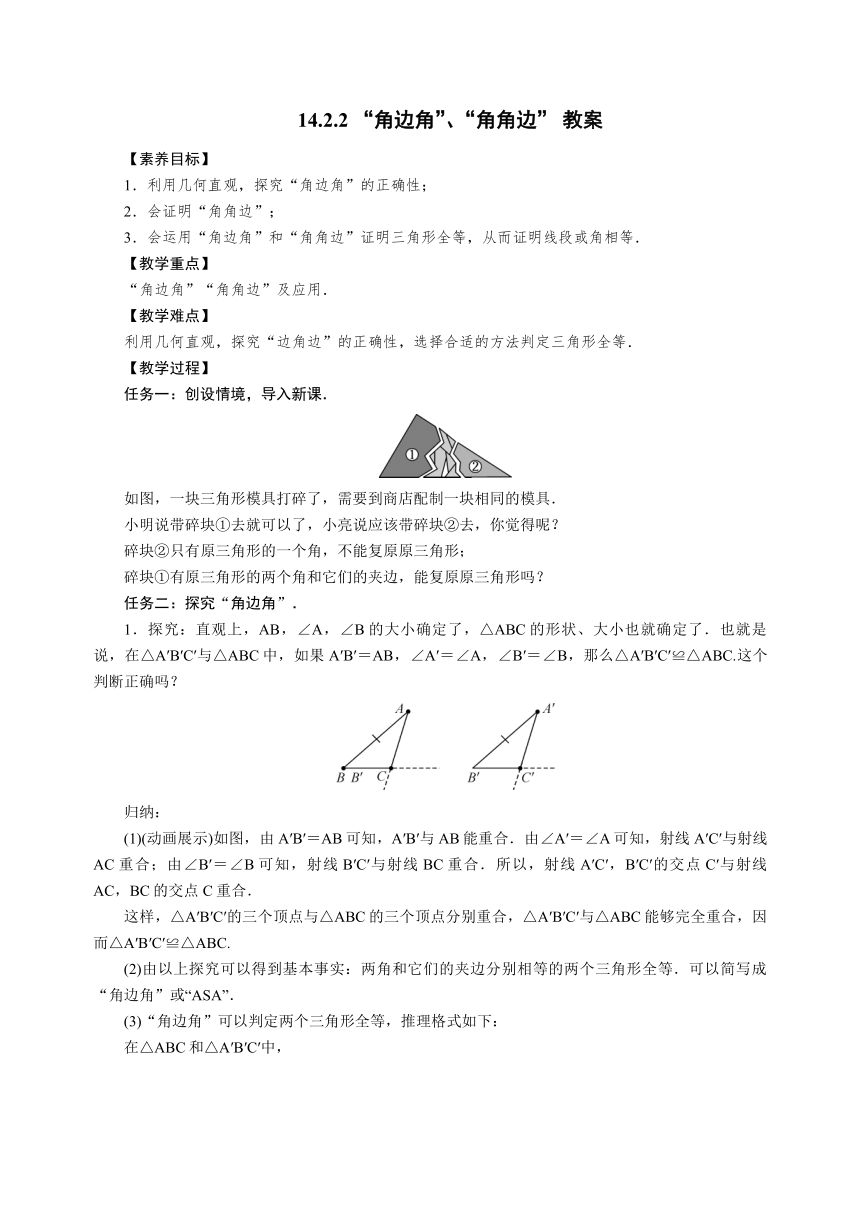

1.探究:直观上,AB,∠A,∠B的大小确定了,△ABC的形状、大小也就确定了.也就是说,在△A′B′C′与△ABC中,如果A′B′=AB,∠A′=∠A,∠B′=∠B,那么△A′B′C′≌△ABC.这个判断正确吗?

归纳:

(1)(动画展示)如图,由A′B′=AB可知,A′B′与AB能重合.由∠A′=∠A可知,射线A′C′与射线AC重合;由∠B′=∠B可知,射线B′C′与射线BC重合.所以,射线A′C′,B′C′的交点C′与射线AC,BC的交点C重合.

这样,△A′B′C′的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A′B′C′与△ABC能够完全重合,因而△A′B′C′≌△ABC.

(2)由以上探究可以得到基本事实:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.可以简写成“角边角”或“ASA”.

(3)“角边角”可以判定两个三角形全等,推理格式如下:

在△ABC和△A′B′C′中,

∴△ABC≌△A′B′C′(ASA).

2.思考:如图,点D在AB上,点E在AC上,AB=AC,∠B=∠C.求证:AD=AE.

提示:证出△ACD≌△ABE,就可以得出AD=AE.

△ACD和△ABE满足“边角边”或“角边角”吗?

∠A=∠A是公共角,隐含条件.

归纳:全等三角形的判定方法,除定义外,有SAS、ASA两种方法,应根据问题的条件选择.

任务三:证明“角角边”.

思考:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.如果不是夹边相等,而是其中一组等角的对边相等,那么这两个三角形全等吗?

如图,已知在△ABC和△A′B′C′中,∠A=∠A′,∠B=∠B′,AC=A′C′.求证:△ABC≌△A′B′C′.

提示:根据三角形的内角和定理,如果两个三角形的两个角分别相等,那么它们的第三个角也相等.

判定三角形全等的方法:SAS,ASA,选择哪一个?

证明:∵△ABC中,∠A+∠B+∠C=180°,

△A′B′C′中,∠A′+∠B′+∠C′=180°,

∠A=∠A′,∠B=∠B′,

∴∠C=∠C′,

在△ABC和△A′B′C′中,

∴△ABC≌△A′B′C′(ASA).

归纳:

(1)经过以上证明,得到基本事实“角边角”的推论:两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等.简称“角角边”定理或“AAS”.

(2)判定三角形全等的方法:SAS、ASA、AAS,选择适当的方法.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P36练习1、2.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

(1)得出SAS、ASA和AAS的方法有什么不同,它们有什么区别和联系?

(2)目前,判定三角形全等的方法有SAS、ASA和AAS,你会怎样选择?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P44-P46习题14.2,第4、5、6、15、17题.

【教学反思】

有了上一课时的经验,本课时稍显轻松,但运用几何直观探究“ASA”依然是难点,另一个难点在于根据问题的具体情况从三个方法中选择合适的方法判定三角形全等.

SAS和ASA都是基本事实,而AAS是定理,而且是ASA的推论,本课时的设计比较重视证明AAS,目的是让学生关注数学逻辑,理解基本事实与定理的关系.

【素养目标】

1.利用几何直观,探究“角边角”的正确性;

2.会证明“角角边”;

3.会运用“角边角”和“角角边”证明三角形全等,从而证明线段或角相等.

【教学重点】

“角边角”“角角边”及应用.

【教学难点】

利用几何直观,探究“边角边”的正确性,选择合适的方法判定三角形全等.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

如图,一块三角形模具打碎了,需要到商店配制一块相同的模具.

小明说带碎块①去就可以了,小亮说应该带碎块②去,你觉得呢?

碎块②只有原三角形的一个角,不能复原原三角形;

碎块①有原三角形的两个角和它们的夹边,能复原原三角形吗?

任务二:探究“角边角”.

1.探究:直观上,AB,∠A,∠B的大小确定了,△ABC的形状、大小也就确定了.也就是说,在△A′B′C′与△ABC中,如果A′B′=AB,∠A′=∠A,∠B′=∠B,那么△A′B′C′≌△ABC.这个判断正确吗?

归纳:

(1)(动画展示)如图,由A′B′=AB可知,A′B′与AB能重合.由∠A′=∠A可知,射线A′C′与射线AC重合;由∠B′=∠B可知,射线B′C′与射线BC重合.所以,射线A′C′,B′C′的交点C′与射线AC,BC的交点C重合.

这样,△A′B′C′的三个顶点与△ABC的三个顶点分别重合,△A′B′C′与△ABC能够完全重合,因而△A′B′C′≌△ABC.

(2)由以上探究可以得到基本事实:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.可以简写成“角边角”或“ASA”.

(3)“角边角”可以判定两个三角形全等,推理格式如下:

在△ABC和△A′B′C′中,

∴△ABC≌△A′B′C′(ASA).

2.思考:如图,点D在AB上,点E在AC上,AB=AC,∠B=∠C.求证:AD=AE.

提示:证出△ACD≌△ABE,就可以得出AD=AE.

△ACD和△ABE满足“边角边”或“角边角”吗?

∠A=∠A是公共角,隐含条件.

归纳:全等三角形的判定方法,除定义外,有SAS、ASA两种方法,应根据问题的条件选择.

任务三:证明“角角边”.

思考:两角和它们的夹边分别相等的两个三角形全等.如果不是夹边相等,而是其中一组等角的对边相等,那么这两个三角形全等吗?

如图,已知在△ABC和△A′B′C′中,∠A=∠A′,∠B=∠B′,AC=A′C′.求证:△ABC≌△A′B′C′.

提示:根据三角形的内角和定理,如果两个三角形的两个角分别相等,那么它们的第三个角也相等.

判定三角形全等的方法:SAS,ASA,选择哪一个?

证明:∵△ABC中,∠A+∠B+∠C=180°,

△A′B′C′中,∠A′+∠B′+∠C′=180°,

∠A=∠A′,∠B=∠B′,

∴∠C=∠C′,

在△ABC和△A′B′C′中,

∴△ABC≌△A′B′C′(ASA).

归纳:

(1)经过以上证明,得到基本事实“角边角”的推论:两角分别相等且其中一组等角的对边相等的两个三角形全等.简称“角角边”定理或“AAS”.

(2)判定三角形全等的方法:SAS、ASA、AAS,选择适当的方法.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P36练习1、2.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

(1)得出SAS、ASA和AAS的方法有什么不同,它们有什么区别和联系?

(2)目前,判定三角形全等的方法有SAS、ASA和AAS,你会怎样选择?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P44-P46习题14.2,第4、5、6、15、17题.

【教学反思】

有了上一课时的经验,本课时稍显轻松,但运用几何直观探究“ASA”依然是难点,另一个难点在于根据问题的具体情况从三个方法中选择合适的方法判定三角形全等.

SAS和ASA都是基本事实,而AAS是定理,而且是ASA的推论,本课时的设计比较重视证明AAS,目的是让学生关注数学逻辑,理解基本事实与定理的关系.

同课章节目录