15.3.1 第1课时 等腰三角形的性质 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册

文档属性

| 名称 | 15.3.1 第1课时 等腰三角形的性质 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 329.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 22:08:50 | ||

图片预览

文档简介

15.3.1 第1课时 等腰三角形的性质

【素养目标】

1.会用“尺规”作等腰三角形;

2.探索并证明等腰三角形的性质;

3.能运用等腰三角形的性质证明两个角相等、线段相等、垂直等问题,体验转化思想;

4.结合等腰三角形性质的探索与证明过程,体会轴对称在研究图形中的作用.

【教学重点】

等腰三角形的性质及应用.

【教学难点】

正确理解、应用“三线合一”.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

生活中有大量的等腰三角形形象,等腰三角形一定有一些重要的特性,会是什么呢?

任务二:探究等腰三角形的性质.

1.思考:你会用“尺规”作等腰三角形吗?

提示:有两边相等的三角形是等腰三角形.动画展示作法:

或

2.探究:将你在纸上画的等腰三角形对折使它的两腰重合,再展开,找出其中重合的线段和角.由这些重合的线段和角,你能发现等腰三角形的性质吗?说一说你的猜想.

我们发现、猜想:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”).

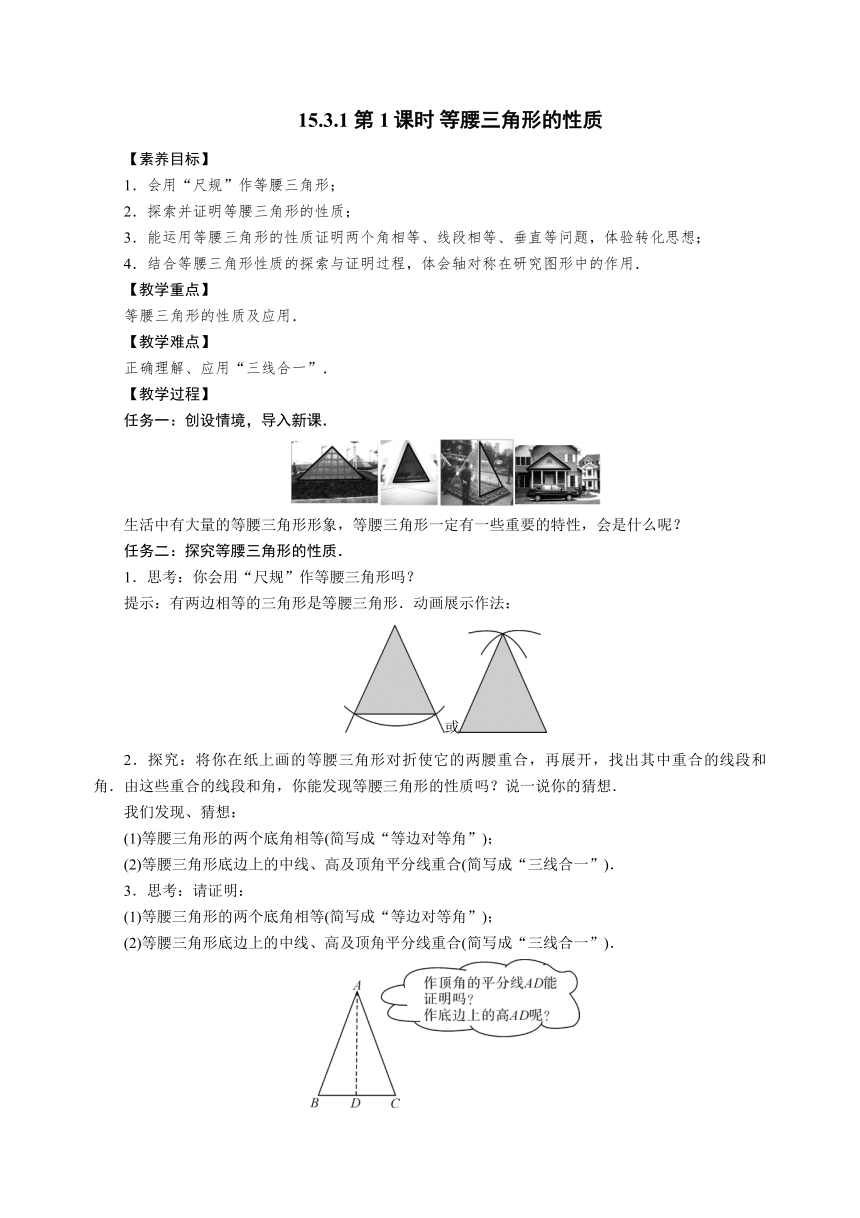

3.思考:请证明:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”).

已知:如图,在△ABC中,AB=AC.

求证:∠B=∠C.

证明:作底边BC的中线AD,则BD=CD.

在△ABD和△ACD中,

∴△ABD≌△ACD(SSS).

∴∠B=∠C.

由△ABD≌△ACD,还可得出∠BAD=∠CAD,∠BDA=∠CDA,从而AD⊥BC.这也就证明了等腰△ABC底边上的中线AD平分顶角∠BAC并垂直于底边BC.

用类似的方法,还可以证明等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边,底边上的高平分顶角并且平分底边.这也就证明了等腰三角形“三线合一”.

归纳:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”);

(3)等腰三角形是轴对称图形,底边上的中线(顶角的平分线、底边上的高)所在直线就是它的对称轴.

(4)等腰三角形中,作底边上的“三线”是常用辅助线.

任务三:等腰三角形性质的典型应用.

1.思考:如图,把下列推理过程补充完整.

(1)∵△ABC中,AB=AC,

∴__________________;

(2)∵△ABC中,AB=AC,BD=CD,

∴______________(三线合一);

(3)∵△ABC中,AB=AC,AD⊥BC,

∴__________________(三线合一);

(4)∵△ABC中,AB=AC,____________,

∴AD⊥BC,BD=CD(三线合一);

归纳:

(1)“等边对等角”专门证明角相等;

(2)“三线合一”它可以证明线段相等、角相等、垂直.

2.思考:如图,△ABC中,AB=AC,点D在AC上,BD=BC=AD.求△ABC各角的度数.

提示:三角形中,等边→等角.

解:∵△ABC中AB=AC,

∴∠ABC=∠C(等边对等角).

同理:△ABD中∠A=∠ABD,△BDC中∠BDC=∠C.

设∠A=x,则∠BDC=∠A+∠ABD=2x,

∴∠ABC=∠C=∠BDC=2x,

∴在△ABC中,∠A+∠ABC+∠C=x+2x+2x=180°,解得x=36°,

∴在△ABC中,∠A=36°,∠ABC=∠C=72°.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P79-P80练习1、2、3.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

完成今天的学习后,你学到了什么呢?你能解决什么样的问题呢?你还有疑问吗?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P84-P86习题15.3,第1、3、4、6、8题.

【教学反思】

学生对等腰三角形是比较熟悉的,小学和《三角形》中做过大量的计算,但都关注与等腰三角形有关的数量关系.本课时从图形的角度,利用轴对称和全等三角形研究了它的性质,关注的是等边与等角、等线段、垂直等之间的转化,这些转化才体现出等腰三角形的价值,它将在解决图形的基本问题中大显身手.

【素养目标】

1.会用“尺规”作等腰三角形;

2.探索并证明等腰三角形的性质;

3.能运用等腰三角形的性质证明两个角相等、线段相等、垂直等问题,体验转化思想;

4.结合等腰三角形性质的探索与证明过程,体会轴对称在研究图形中的作用.

【教学重点】

等腰三角形的性质及应用.

【教学难点】

正确理解、应用“三线合一”.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

生活中有大量的等腰三角形形象,等腰三角形一定有一些重要的特性,会是什么呢?

任务二:探究等腰三角形的性质.

1.思考:你会用“尺规”作等腰三角形吗?

提示:有两边相等的三角形是等腰三角形.动画展示作法:

或

2.探究:将你在纸上画的等腰三角形对折使它的两腰重合,再展开,找出其中重合的线段和角.由这些重合的线段和角,你能发现等腰三角形的性质吗?说一说你的猜想.

我们发现、猜想:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”).

3.思考:请证明:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”).

已知:如图,在△ABC中,AB=AC.

求证:∠B=∠C.

证明:作底边BC的中线AD,则BD=CD.

在△ABD和△ACD中,

∴△ABD≌△ACD(SSS).

∴∠B=∠C.

由△ABD≌△ACD,还可得出∠BAD=∠CAD,∠BDA=∠CDA,从而AD⊥BC.这也就证明了等腰△ABC底边上的中线AD平分顶角∠BAC并垂直于底边BC.

用类似的方法,还可以证明等腰三角形顶角的平分线平分底边并且垂直于底边,底边上的高平分顶角并且平分底边.这也就证明了等腰三角形“三线合一”.

归纳:

(1)等腰三角形的两个底角相等(简写成“等边对等角”);

(2)等腰三角形底边上的中线、高及顶角平分线重合(简写成“三线合一”);

(3)等腰三角形是轴对称图形,底边上的中线(顶角的平分线、底边上的高)所在直线就是它的对称轴.

(4)等腰三角形中,作底边上的“三线”是常用辅助线.

任务三:等腰三角形性质的典型应用.

1.思考:如图,把下列推理过程补充完整.

(1)∵△ABC中,AB=AC,

∴__________________;

(2)∵△ABC中,AB=AC,BD=CD,

∴______________(三线合一);

(3)∵△ABC中,AB=AC,AD⊥BC,

∴__________________(三线合一);

(4)∵△ABC中,AB=AC,____________,

∴AD⊥BC,BD=CD(三线合一);

归纳:

(1)“等边对等角”专门证明角相等;

(2)“三线合一”它可以证明线段相等、角相等、垂直.

2.思考:如图,△ABC中,AB=AC,点D在AC上,BD=BC=AD.求△ABC各角的度数.

提示:三角形中,等边→等角.

解:∵△ABC中AB=AC,

∴∠ABC=∠C(等边对等角).

同理:△ABD中∠A=∠ABD,△BDC中∠BDC=∠C.

设∠A=x,则∠BDC=∠A+∠ABD=2x,

∴∠ABC=∠C=∠BDC=2x,

∴在△ABC中,∠A+∠ABC+∠C=x+2x+2x=180°,解得x=36°,

∴在△ABC中,∠A=36°,∠ABC=∠C=72°.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P79-P80练习1、2、3.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

完成今天的学习后,你学到了什么呢?你能解决什么样的问题呢?你还有疑问吗?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P84-P86习题15.3,第1、3、4、6、8题.

【教学反思】

学生对等腰三角形是比较熟悉的,小学和《三角形》中做过大量的计算,但都关注与等腰三角形有关的数量关系.本课时从图形的角度,利用轴对称和全等三角形研究了它的性质,关注的是等边与等角、等线段、垂直等之间的转化,这些转化才体现出等腰三角形的价值,它将在解决图形的基本问题中大显身手.

同课章节目录