15.3.1 第2课时 等腰三角形的判定 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册

文档属性

| 名称 | 15.3.1 第2课时 等腰三角形的判定 教案 2025-2026学年数学人教版八年级上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 131.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 22:09:08 | ||

图片预览

文档简介

15.3.1 第2课时 等腰三角形的判定

【素养目标】

1.理解“等角对等边”,会运用它证明等腰三角形和线段相等,感受转化思想;

2.通过探究“三线合一”的逆定理,理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理;

3.会证明文字叙述的命题.

【教学重点】

“等角对等边”及应用.

【教学难点】

理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

如图,位于在海上A、B两处的两艘救生船接到O处遇险船只的报警,当时测得∠A=∠B.如果这两艘救生船以同样的速度同时出发,能不能大约同时赶到出事地点(不考虑风浪因素)

将上面的问题抽象成数学问题,已知:在△ABC中,∠B=∠C,那么它们所对的边AB和AC有什么数量关系?

任务二:理解“等角对等边”.

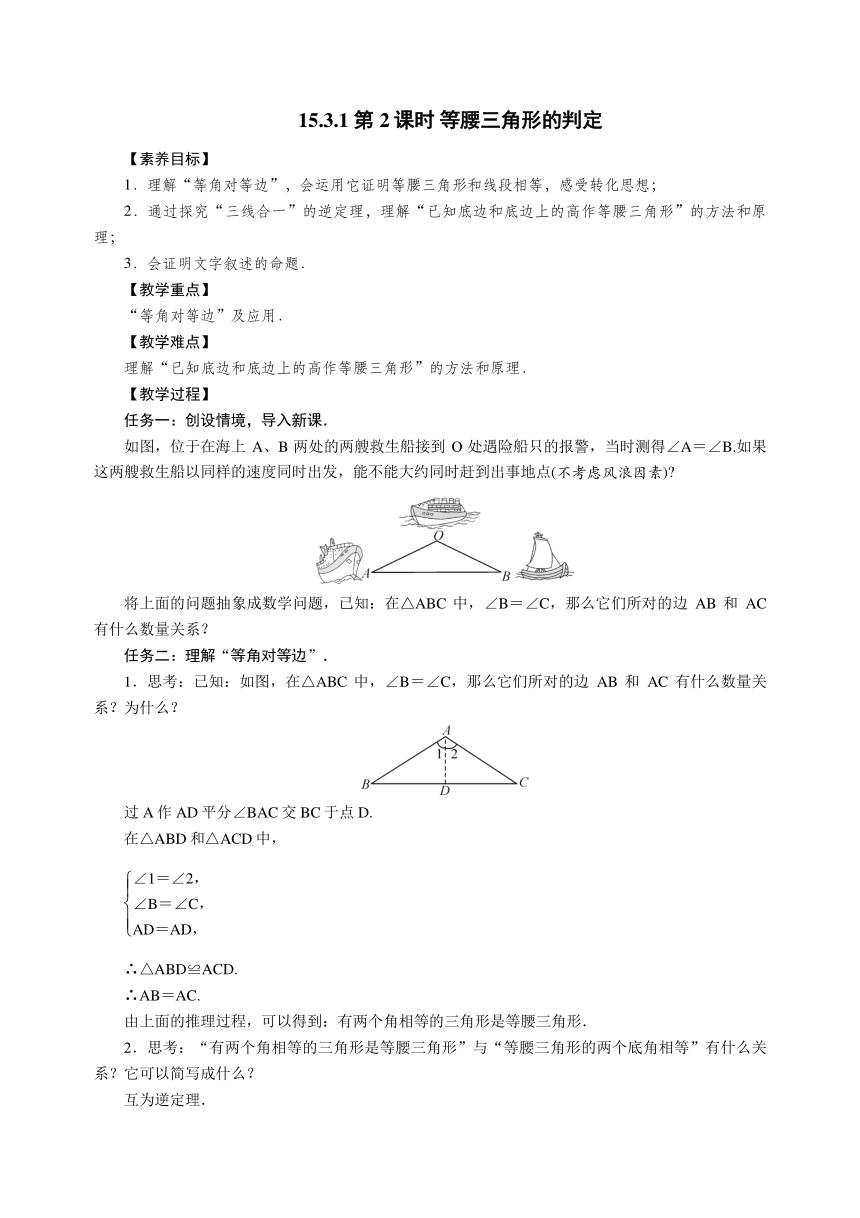

1.思考:已知:如图,在△ABC中,∠B=∠C,那么它们所对的边AB和AC有什么数量关系?为什么?

过A作AD平分∠BAC交BC于点D.

在△ABD和△ACD中,

∴△ABD≌ACD.

∴AB=AC.

由上面的推理过程,可以得到:有两个角相等的三角形是等腰三角形.

2.思考:“有两个角相等的三角形是等腰三角形”与“等腰三角形的两个底角相等”有什么关系?它可以简写成什么?

互为逆定理.

“有两个角相等的三角形是等腰三角形”简写为“等角对等边”.

归纳:

(1)等腰三角形的判定定理:等角对等边;

(2)“等角对等边”能证明两条线段相等,推理格式如下:

∵△ABC中,∠B=∠C,

∴AC=AB(等角对等边).

3.思考:求证:如果三角形一个外角的平分线平行于三角形的一边,那么这个三角形是等腰三角形.

提示:(1)先画图,写出“已知、求证”.

(2)要证明三角形的两条边相等,根据“等角对等边”,可以先证明这两条边所对的角相等.

已知:如图,AD是△ABC的外角∠CAE的平分线,AD∥BC.求证:AB=AC.

证明:∵AD∥BC,

∴∠1=∠B,∠2=∠C.

∵AD平分∠CAE

∴∠1=∠2,

∴∠B=∠C,

∴△ABC中,AB=AC(等角对等边).

任务三:探究“三线合一”的逆定理.

1.探究:“等边对等角”有逆定理“等角对等边”,等腰三角形的另一个重要性质“三线合一”有逆定理吗?“三线合一”有三种用法,我们关注其中的一种.“△ABC中,如果AB=AC,∠BAD=∠CAD,那么AD⊥BC,BD=CD”,它的逆命题是什么?这个逆命题是真命题吗?

逆命题:△ABC中,如果AD⊥BC,BD=CD,那么AB=AC,∠BAD=∠CAD.

∵AD⊥BC,BD=CD,

∴AD是BC的垂直平分线.

∴AB=AC(线段的垂直平分线上的点与这条线段的两个端点的距离相等)

又△ABC中,AD⊥BC,

∴∠BAD=∠CAD(三线合一).

归纳:

“△ABC中,如果AD⊥BC,BD=CD,那么AB=AC,∠BAD=∠CAD.”是真命题,

它就是线段的垂直平分线的性质.实际上“三线合一”的三个逆命题都是真命题,即“三线合一”有逆定理.

2.探究:尺规作图:已知等腰三角形底边长为a,底边上的高的长为h,求作这个等腰三角形.

提示:

(1)假设等腰三角形已经画出,再思考作法;

(2)参考刚刚探究的“三线合一”的逆定理.

动画展示作法:

(1)作线段AB=a;

(2)作线段AB的垂直平分线MN,与AB相交于点D;

(3)在MN上取一点C,使DC=h;

(4)连接AC,BC,则△ABC就是所求作的等腰三角形.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P81练习1、2、3.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

完成今天的学习后,你学到了什么呢?你能解决什么样的问题呢?你还有疑问吗?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P84-P86习题15.3,第2、9、15题.

【教学反思】

本课时从“海上救援”问题抽象出“三角形中相等的角所对的边是否相等?”引入,通过证明、研究与“等边对等角”的关系等理解“等角对等边”,它们都是解决图形基本问题的重要方法,也是三角形中等角和等边相互转化的重要依据.为了理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理,专门探究了“三线合一”的逆定理.

【素养目标】

1.理解“等角对等边”,会运用它证明等腰三角形和线段相等,感受转化思想;

2.通过探究“三线合一”的逆定理,理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理;

3.会证明文字叙述的命题.

【教学重点】

“等角对等边”及应用.

【教学难点】

理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理.

【教学过程】

任务一:创设情境,导入新课.

如图,位于在海上A、B两处的两艘救生船接到O处遇险船只的报警,当时测得∠A=∠B.如果这两艘救生船以同样的速度同时出发,能不能大约同时赶到出事地点(不考虑风浪因素)

将上面的问题抽象成数学问题,已知:在△ABC中,∠B=∠C,那么它们所对的边AB和AC有什么数量关系?

任务二:理解“等角对等边”.

1.思考:已知:如图,在△ABC中,∠B=∠C,那么它们所对的边AB和AC有什么数量关系?为什么?

过A作AD平分∠BAC交BC于点D.

在△ABD和△ACD中,

∴△ABD≌ACD.

∴AB=AC.

由上面的推理过程,可以得到:有两个角相等的三角形是等腰三角形.

2.思考:“有两个角相等的三角形是等腰三角形”与“等腰三角形的两个底角相等”有什么关系?它可以简写成什么?

互为逆定理.

“有两个角相等的三角形是等腰三角形”简写为“等角对等边”.

归纳:

(1)等腰三角形的判定定理:等角对等边;

(2)“等角对等边”能证明两条线段相等,推理格式如下:

∵△ABC中,∠B=∠C,

∴AC=AB(等角对等边).

3.思考:求证:如果三角形一个外角的平分线平行于三角形的一边,那么这个三角形是等腰三角形.

提示:(1)先画图,写出“已知、求证”.

(2)要证明三角形的两条边相等,根据“等角对等边”,可以先证明这两条边所对的角相等.

已知:如图,AD是△ABC的外角∠CAE的平分线,AD∥BC.求证:AB=AC.

证明:∵AD∥BC,

∴∠1=∠B,∠2=∠C.

∵AD平分∠CAE

∴∠1=∠2,

∴∠B=∠C,

∴△ABC中,AB=AC(等角对等边).

任务三:探究“三线合一”的逆定理.

1.探究:“等边对等角”有逆定理“等角对等边”,等腰三角形的另一个重要性质“三线合一”有逆定理吗?“三线合一”有三种用法,我们关注其中的一种.“△ABC中,如果AB=AC,∠BAD=∠CAD,那么AD⊥BC,BD=CD”,它的逆命题是什么?这个逆命题是真命题吗?

逆命题:△ABC中,如果AD⊥BC,BD=CD,那么AB=AC,∠BAD=∠CAD.

∵AD⊥BC,BD=CD,

∴AD是BC的垂直平分线.

∴AB=AC(线段的垂直平分线上的点与这条线段的两个端点的距离相等)

又△ABC中,AD⊥BC,

∴∠BAD=∠CAD(三线合一).

归纳:

“△ABC中,如果AD⊥BC,BD=CD,那么AB=AC,∠BAD=∠CAD.”是真命题,

它就是线段的垂直平分线的性质.实际上“三线合一”的三个逆命题都是真命题,即“三线合一”有逆定理.

2.探究:尺规作图:已知等腰三角形底边长为a,底边上的高的长为h,求作这个等腰三角形.

提示:

(1)假设等腰三角形已经画出,再思考作法;

(2)参考刚刚探究的“三线合一”的逆定理.

动画展示作法:

(1)作线段AB=a;

(2)作线段AB的垂直平分线MN,与AB相交于点D;

(3)在MN上取一点C,使DC=h;

(4)连接AC,BC,则△ABC就是所求作的等腰三角形.

任务四:尝试练习,巩固内化.

解答教材P81练习1、2、3.

任务五:课堂小结,形成体系.

1.反思与交流:

完成今天的学习后,你学到了什么呢?你能解决什么样的问题呢?你还有疑问吗?

2.知识结构:

【布置作业】

教材P84-P86习题15.3,第2、9、15题.

【教学反思】

本课时从“海上救援”问题抽象出“三角形中相等的角所对的边是否相等?”引入,通过证明、研究与“等边对等角”的关系等理解“等角对等边”,它们都是解决图形基本问题的重要方法,也是三角形中等角和等边相互转化的重要依据.为了理解“已知底边和底边上的高作等腰三角形”的方法和原理,专门探究了“三线合一”的逆定理.

同课章节目录