六下 4.5 地球家园的化学变化 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 六下 4.5 地球家园的化学变化 课件(共24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-09 23:35:16 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

happy new year

5.地球家园的化学变化

教科版六年级下册第四单元《物质的变化》

地球家园的化学变化

我们生活的地球家园,每时每刻都在发生着化学变化。正是这些化学变化,给予了人类生存所需要的各种物质和条件。地球家园中有哪些主要的化学变化呢?

科学书:第68面

1.大地之下的化学变化

2.大气层中的化学变化

1.大地之下的化学变化

古代的植物去哪里了?

古代的动物去哪里了?

一部分变成了煤,

有些成为化石。

大部分死亡灭绝,

有些成为化石。

1.大地之下的化学变化

(1)煤的形成

(2)石油的形成

(3)天然气的形成

(4)页岩气的形成

(5)矿石的形成

(6)宝石的形成

……

1.大地之下的化学变化——(1)煤的形成

煤是古代植物遗体经过复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的。煤的形成是一个漫长而复杂的过程,需要数百万年甚至更长的时间,并受到多种地质因素的影响。

其形成过程主要包括以下几个阶段:

泥炭化阶段:在温暖潮湿的环境中,大量植物生长繁茂。植物死亡后,遗体堆积在沼泽等低洼地带,由于水体的覆盖,氧气不足,微生物无法完全分解这些植物遗体。在微生物的作用下,植物遗体中的有机物质发生分解和转化,形成一种富含水分、呈棕褐色或黑褐色的松软物质,称为泥炭。

煤化阶段:随着地壳的运动,泥炭层被掩埋在地下深处,受到高温、高压等地质作用的影响。在这一过程中,泥炭中的水分逐渐减少,碳含量逐渐增加,氧和氢的含量逐渐降低,泥炭逐渐转化为褐煤。褐煤是一种相对年轻的煤,颜色多为褐色或黑褐色,质地较软,热值相对较低。

变质阶段:褐煤在地下继续受到更高温度和压力的作用,进一步发生变质作用。其内部结构和化学成分不断变化,碳含量进一步提高,氢、氧含量进一步降低,煤的硬度、光泽等性质也发生改变,逐渐转化为烟煤。如果烟煤继续受到强烈的变质作用,会最终形成无烟煤。

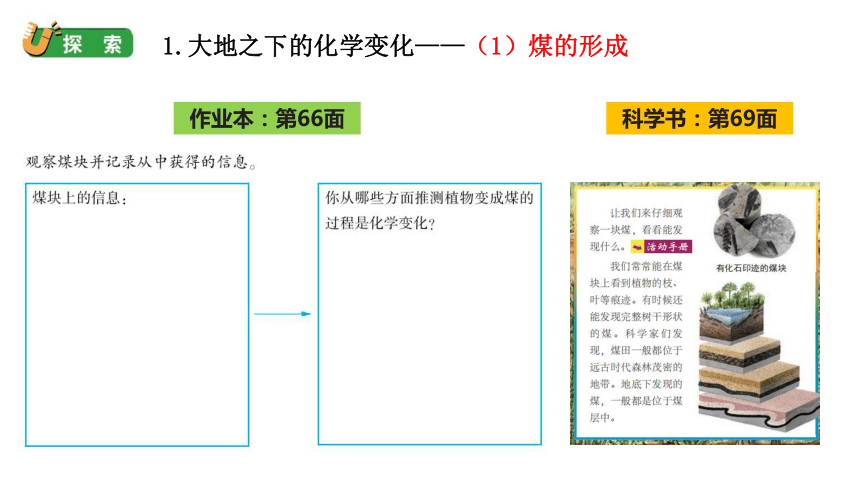

作业本:第66面

1.大地之下的化学变化——(1)煤的形成

科学书:第69面

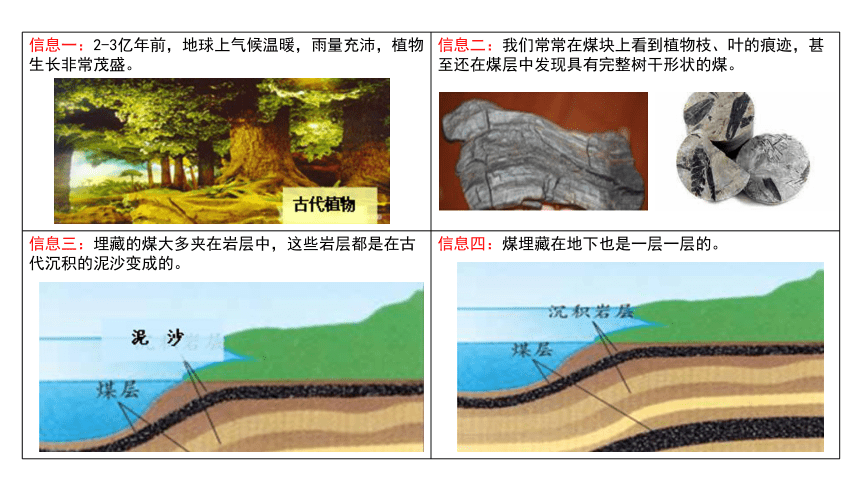

信息一:2-3亿年前,地球上气候温暖,雨量充沛,植物生长非常茂盛。 信息二:我们常常在煤块上看到植物枝、叶的痕迹,甚至还在煤层中发现具有完整树干形状的煤。

信息三:埋藏的煤大多夹在岩层中,这些岩层都是在古代沉积的泥沙变成的。 信息四:煤埋藏在地下也是一层一层的。

1.大地之下的化学变化——(2)石油的形成

石油的由大量的古代浮游生物遗体形成的。

形成过程主要有以下几个阶段:

生物沉积阶段:在古代,海洋、湖泊等水体中存在着大量的浮游生物,如藻类、浮游动物等。这些生物在死亡后,其遗体随着泥沙等沉积物一起沉积到水底。由于水体底部的环境较为缺氧,这些生物遗体得以保存下来,逐渐形成了富含有机质的沉积物。

成岩作用阶段:随着时间的推移,沉积物不断堆积,上层沉积物对下层沉积物产生压力,使得沉积物逐渐压实。同时,在微生物的作用下,沉积物中的有机物质发生分解和转化,一些易分解的成分被消耗,而一些较为稳定的有机物质则被保留下来,并与矿物质等混合在一起,形成了一种类似岩石的物质,称为页岩或泥岩,其中含有丰富的有机物质,被称为干酪根。

热解作用阶段:当含有干酪根的页岩或泥岩被埋藏到地下深处时,受到地热和地层压力的作用,温度和压力不断升高。在一定的温度和压力条件下,干酪根开始发生热解反应,即复杂的有机化合物逐渐分解成简单的烃类化合物,

1.大地之下的化学变化——(3)天然气的形成

天然气的形成过程与石油有相似之处,也有其独特特点,主要包括以下几个阶段:

生物成因气阶段

在早期成岩作用阶段,浅层沉积物中的有机物质在细菌的作用下发生分解。

这些细菌通过发酵等过程将有机物质转化为甲烷、二氧化碳和水等简单化合物。

此阶段形成的天然气称为生物成因气,其甲烷含量较高,通常在90%以上,碳同位素组成较轻。生物成因气一般形成于埋藏深度较浅、温度较低的环境,通常在几百米以内,温度低于50℃。

热解成因气阶段

随着沉积物埋藏深度的增加,温度和压力逐渐升高,当达到一定条件(通常埋藏深度在1000-4000米,温度在50-150℃)时,干酪根开始热解。

干酪根热解会产生大量的烃类气体,包括甲烷、乙烷、丙烷等,其中甲烷是主要成分。除了干酪根热解,已经形成的石油在高温下也会发生裂解,生成天然气

1.大地之下的化学变化——(4)页岩气的形成

页岩气的形成过程与常规天然气有相似之处,主要包括以下几个阶段:

有机质沉积与富集:在古地质时期,浅海、湖泊等环境中存在大量的浮游生物、藻类及其他微生物等有机质。这些生物死亡后,其遗体与泥砂等碎屑物质一起沉积在水底,在还原环境下,有机质得以保存并逐渐富集,经过漫长时间形成富含有机质的页岩层。

生物化学作用:在页岩沉积后的早期阶段,微生物对有机质进行分解。在厌氧环境下,微生物通过发酵等作用将有机质中的部分物质转化为甲烷、二氧化碳和水等,所产生的甲烷会吸附在页岩颗粒表面或存在于页岩的孔隙中。

热演化作用:随着埋藏深度的增加,页岩受到的压力和温度不断升高。当达到一定的热演化程度时,页岩中的干酪根开始大量热解生成烃类气体,以甲烷为主,还伴有少量的乙烷、丙烷等,在页岩层内部完成。

吸附与储存:页岩具有独特的孔隙结构和表面性质,其纳米级的孔隙非常发育,比表面积大。生成的页岩气一部分以游离态存在于页岩的孔隙和裂缝中,另一部分则以吸附态存在于页岩颗粒表面,还有极少量以溶解态存在于页岩中的有机质或地层水中。

1.大地之下的化学变化——(5)矿石的形成

物质来源:形成矿石的物质来源较为多样,包括地球内部的岩浆、岩石风化侵蚀后的产物以及热液等。例如岩浆型矿石的物质直接来源于岩浆;沉积型矿石是由地表岩石风化后,其物质经搬运沉积形成。

形成过程:涉及多种地质作用。岩浆作用下,岩浆冷却分异使不同矿物在不同阶段结晶形成矿石;热液作用中,热液溶解岩石中的有用元素,当物理化学条件改变时,矿物质沉淀析出;沉积作用通过风化、搬运、沉积等过程,使有用物质在特定沉积环境中富集;变质作用则是通过高温、高压和化学流体的作用,使原岩中的物质重新组合、迁移和富集形成矿石。

形成时间:形成时间跨度很大,从岩浆的侵入和冷却结晶,到热液的长期运移和沉淀,再到沉积过程的漫长堆积以及变质作用的持续影响,其形成可能经历数百万年甚至数亿年的时间,而且不同类型矿石的形成时间也有很大差异。

物质成分和结构:成分复杂多样,包含各种金属和非金属矿物,如铁矿石主要含铁的氧化物或碳酸盐等,铜矿有铜的硫化物或氧化物等,其结构可以是晶体结构、块状结构、浸染状结构等多种形式,取决于形成过程中的物理化学条件和地质作用。

黄铁矿

萤石

蓝铜矿

钙沸石

矿石的作用——

冶炼金属、耐火材料

化工原料、……

1.大地之下的化学变化——(6)宝石的形成

宝石是特殊的矿石。从地质学角度来说,宝石属于矿石的一种特殊类型。矿石是指含有用矿物并有开采价值的岩石,而宝石是矿石中具有美丽、稀少、耐久等特性,经过琢磨和抛光后可以达到珠宝要求的石料或矿物。

宝石的形成是一个复杂而漫长的地质过程,通常需要特定的地质条件和环境。以下是宝石形成的几种主要方式:

岩浆作用:例如钻石就是在地球深部高温高压的岩浆环境中,由碳原子在特定条件下结晶形成的。在某些基性岩浆中,可能会形成橄榄石、石榴石等宝石。

热液作用:例如,祖母绿就是在富含铍、铝、硅等元素的热液作用下,在一定的地质环境中结晶形成的。

沉积作用:沉积作用也可以形成宝石,主要是通过沉积物的堆积、压实和胶结等过程。一些宝石矿物,如锆石、金红石等。

此外,一些生物成因的宝石,如珍珠、琥珀等,也与沉积作用有关。珍珠是由贝类等生物分泌的珍珠质围绕异物形成的,通常在海洋或淡水的沉积环境中产出。琥珀是古代植物分泌的树脂经过长期的地质作用,掩埋在地下,经过石化作用形成的。

宝石具有装饰、收藏、投资、文化象征以及工业科研等多方面的作用。

1.大地之下的化学变化

科学书:第68面

科学书:第70面

圈划重点内容

2.大气层中的化学变化

科学书:第70面

视频:大气层中的化学变化

(3分35秒)

圈划重点内容

作业本:第67面

2.大气层中的化学变化

3.资源利用与化学变化

科学书:第70面

3.资源利用与化学变化

石油

3.资源利用与化学变化

科学书:第70面

玻璃

化肥

炼铁

药品

1.我们怎么判断煤的形成过程经历了化学变化?

2.我们为什么要保护森林?

3.我们还能举出哪些身边的例子说明它们和化学变化有关?

1.古代植物经过几亿年的( )变成煤。

A.化学变化 B.物理变化 C.物理变化和化学变化

2.绿色植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,释放( )。

A.氮气 B.氧气 C.一氧化碳

3.下列不属于化学变化的是( )。

A. 水→水蒸气 B.石油→塑料瓶 C. 古代植物→煤

C

B

A

4.沥青是( )经过化学变化的产物。

A.石油 B.天然气 C.煤炭 D.铁矿石

5.下列变化不属于地球家园的化学变化的是( )。

A.钻石的形成 B.海水的蒸发

C.植物的光合作用 D.石油制成塑料

6.青铜器是青铜合金制成的器具,下列关于青铜器的变化属于化学变化的是( )。

A.从铜矿石中冶炼出铜 B.将熔化的青铜铸造成型

C.把青铜器碎片修复成完整器具 D.从仓库中移出

A

B

A

7.煤、石油、天然气等是地球赋予人类的宝藏。下列关于地球上的资源的说法正确的是( )。

A.地球上的资源取之不尽,用之不竭

B.地球上的资源是可以再生的

C.人类可以利用石油生产多种生活材料

D.煤的燃烧不会对环境造成污染

8.下列现象中,不属于化学变化的是( )。

A.火柴燃烧 B.钢铁冶炼 C.铜生锈 D.折纸飞机

C

D

happy new year

5.地球家园的化学变化

教科版六年级下册第四单元《物质的变化》

地球家园的化学变化

我们生活的地球家园,每时每刻都在发生着化学变化。正是这些化学变化,给予了人类生存所需要的各种物质和条件。地球家园中有哪些主要的化学变化呢?

科学书:第68面

1.大地之下的化学变化

2.大气层中的化学变化

1.大地之下的化学变化

古代的植物去哪里了?

古代的动物去哪里了?

一部分变成了煤,

有些成为化石。

大部分死亡灭绝,

有些成为化石。

1.大地之下的化学变化

(1)煤的形成

(2)石油的形成

(3)天然气的形成

(4)页岩气的形成

(5)矿石的形成

(6)宝石的形成

……

1.大地之下的化学变化——(1)煤的形成

煤是古代植物遗体经过复杂的生物化学和物理化学变化逐渐形成的。煤的形成是一个漫长而复杂的过程,需要数百万年甚至更长的时间,并受到多种地质因素的影响。

其形成过程主要包括以下几个阶段:

泥炭化阶段:在温暖潮湿的环境中,大量植物生长繁茂。植物死亡后,遗体堆积在沼泽等低洼地带,由于水体的覆盖,氧气不足,微生物无法完全分解这些植物遗体。在微生物的作用下,植物遗体中的有机物质发生分解和转化,形成一种富含水分、呈棕褐色或黑褐色的松软物质,称为泥炭。

煤化阶段:随着地壳的运动,泥炭层被掩埋在地下深处,受到高温、高压等地质作用的影响。在这一过程中,泥炭中的水分逐渐减少,碳含量逐渐增加,氧和氢的含量逐渐降低,泥炭逐渐转化为褐煤。褐煤是一种相对年轻的煤,颜色多为褐色或黑褐色,质地较软,热值相对较低。

变质阶段:褐煤在地下继续受到更高温度和压力的作用,进一步发生变质作用。其内部结构和化学成分不断变化,碳含量进一步提高,氢、氧含量进一步降低,煤的硬度、光泽等性质也发生改变,逐渐转化为烟煤。如果烟煤继续受到强烈的变质作用,会最终形成无烟煤。

作业本:第66面

1.大地之下的化学变化——(1)煤的形成

科学书:第69面

信息一:2-3亿年前,地球上气候温暖,雨量充沛,植物生长非常茂盛。 信息二:我们常常在煤块上看到植物枝、叶的痕迹,甚至还在煤层中发现具有完整树干形状的煤。

信息三:埋藏的煤大多夹在岩层中,这些岩层都是在古代沉积的泥沙变成的。 信息四:煤埋藏在地下也是一层一层的。

1.大地之下的化学变化——(2)石油的形成

石油的由大量的古代浮游生物遗体形成的。

形成过程主要有以下几个阶段:

生物沉积阶段:在古代,海洋、湖泊等水体中存在着大量的浮游生物,如藻类、浮游动物等。这些生物在死亡后,其遗体随着泥沙等沉积物一起沉积到水底。由于水体底部的环境较为缺氧,这些生物遗体得以保存下来,逐渐形成了富含有机质的沉积物。

成岩作用阶段:随着时间的推移,沉积物不断堆积,上层沉积物对下层沉积物产生压力,使得沉积物逐渐压实。同时,在微生物的作用下,沉积物中的有机物质发生分解和转化,一些易分解的成分被消耗,而一些较为稳定的有机物质则被保留下来,并与矿物质等混合在一起,形成了一种类似岩石的物质,称为页岩或泥岩,其中含有丰富的有机物质,被称为干酪根。

热解作用阶段:当含有干酪根的页岩或泥岩被埋藏到地下深处时,受到地热和地层压力的作用,温度和压力不断升高。在一定的温度和压力条件下,干酪根开始发生热解反应,即复杂的有机化合物逐渐分解成简单的烃类化合物,

1.大地之下的化学变化——(3)天然气的形成

天然气的形成过程与石油有相似之处,也有其独特特点,主要包括以下几个阶段:

生物成因气阶段

在早期成岩作用阶段,浅层沉积物中的有机物质在细菌的作用下发生分解。

这些细菌通过发酵等过程将有机物质转化为甲烷、二氧化碳和水等简单化合物。

此阶段形成的天然气称为生物成因气,其甲烷含量较高,通常在90%以上,碳同位素组成较轻。生物成因气一般形成于埋藏深度较浅、温度较低的环境,通常在几百米以内,温度低于50℃。

热解成因气阶段

随着沉积物埋藏深度的增加,温度和压力逐渐升高,当达到一定条件(通常埋藏深度在1000-4000米,温度在50-150℃)时,干酪根开始热解。

干酪根热解会产生大量的烃类气体,包括甲烷、乙烷、丙烷等,其中甲烷是主要成分。除了干酪根热解,已经形成的石油在高温下也会发生裂解,生成天然气

1.大地之下的化学变化——(4)页岩气的形成

页岩气的形成过程与常规天然气有相似之处,主要包括以下几个阶段:

有机质沉积与富集:在古地质时期,浅海、湖泊等环境中存在大量的浮游生物、藻类及其他微生物等有机质。这些生物死亡后,其遗体与泥砂等碎屑物质一起沉积在水底,在还原环境下,有机质得以保存并逐渐富集,经过漫长时间形成富含有机质的页岩层。

生物化学作用:在页岩沉积后的早期阶段,微生物对有机质进行分解。在厌氧环境下,微生物通过发酵等作用将有机质中的部分物质转化为甲烷、二氧化碳和水等,所产生的甲烷会吸附在页岩颗粒表面或存在于页岩的孔隙中。

热演化作用:随着埋藏深度的增加,页岩受到的压力和温度不断升高。当达到一定的热演化程度时,页岩中的干酪根开始大量热解生成烃类气体,以甲烷为主,还伴有少量的乙烷、丙烷等,在页岩层内部完成。

吸附与储存:页岩具有独特的孔隙结构和表面性质,其纳米级的孔隙非常发育,比表面积大。生成的页岩气一部分以游离态存在于页岩的孔隙和裂缝中,另一部分则以吸附态存在于页岩颗粒表面,还有极少量以溶解态存在于页岩中的有机质或地层水中。

1.大地之下的化学变化——(5)矿石的形成

物质来源:形成矿石的物质来源较为多样,包括地球内部的岩浆、岩石风化侵蚀后的产物以及热液等。例如岩浆型矿石的物质直接来源于岩浆;沉积型矿石是由地表岩石风化后,其物质经搬运沉积形成。

形成过程:涉及多种地质作用。岩浆作用下,岩浆冷却分异使不同矿物在不同阶段结晶形成矿石;热液作用中,热液溶解岩石中的有用元素,当物理化学条件改变时,矿物质沉淀析出;沉积作用通过风化、搬运、沉积等过程,使有用物质在特定沉积环境中富集;变质作用则是通过高温、高压和化学流体的作用,使原岩中的物质重新组合、迁移和富集形成矿石。

形成时间:形成时间跨度很大,从岩浆的侵入和冷却结晶,到热液的长期运移和沉淀,再到沉积过程的漫长堆积以及变质作用的持续影响,其形成可能经历数百万年甚至数亿年的时间,而且不同类型矿石的形成时间也有很大差异。

物质成分和结构:成分复杂多样,包含各种金属和非金属矿物,如铁矿石主要含铁的氧化物或碳酸盐等,铜矿有铜的硫化物或氧化物等,其结构可以是晶体结构、块状结构、浸染状结构等多种形式,取决于形成过程中的物理化学条件和地质作用。

黄铁矿

萤石

蓝铜矿

钙沸石

矿石的作用——

冶炼金属、耐火材料

化工原料、……

1.大地之下的化学变化——(6)宝石的形成

宝石是特殊的矿石。从地质学角度来说,宝石属于矿石的一种特殊类型。矿石是指含有用矿物并有开采价值的岩石,而宝石是矿石中具有美丽、稀少、耐久等特性,经过琢磨和抛光后可以达到珠宝要求的石料或矿物。

宝石的形成是一个复杂而漫长的地质过程,通常需要特定的地质条件和环境。以下是宝石形成的几种主要方式:

岩浆作用:例如钻石就是在地球深部高温高压的岩浆环境中,由碳原子在特定条件下结晶形成的。在某些基性岩浆中,可能会形成橄榄石、石榴石等宝石。

热液作用:例如,祖母绿就是在富含铍、铝、硅等元素的热液作用下,在一定的地质环境中结晶形成的。

沉积作用:沉积作用也可以形成宝石,主要是通过沉积物的堆积、压实和胶结等过程。一些宝石矿物,如锆石、金红石等。

此外,一些生物成因的宝石,如珍珠、琥珀等,也与沉积作用有关。珍珠是由贝类等生物分泌的珍珠质围绕异物形成的,通常在海洋或淡水的沉积环境中产出。琥珀是古代植物分泌的树脂经过长期的地质作用,掩埋在地下,经过石化作用形成的。

宝石具有装饰、收藏、投资、文化象征以及工业科研等多方面的作用。

1.大地之下的化学变化

科学书:第68面

科学书:第70面

圈划重点内容

2.大气层中的化学变化

科学书:第70面

视频:大气层中的化学变化

(3分35秒)

圈划重点内容

作业本:第67面

2.大气层中的化学变化

3.资源利用与化学变化

科学书:第70面

3.资源利用与化学变化

石油

3.资源利用与化学变化

科学书:第70面

玻璃

化肥

炼铁

药品

1.我们怎么判断煤的形成过程经历了化学变化?

2.我们为什么要保护森林?

3.我们还能举出哪些身边的例子说明它们和化学变化有关?

1.古代植物经过几亿年的( )变成煤。

A.化学变化 B.物理变化 C.物理变化和化学变化

2.绿色植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,释放( )。

A.氮气 B.氧气 C.一氧化碳

3.下列不属于化学变化的是( )。

A. 水→水蒸气 B.石油→塑料瓶 C. 古代植物→煤

C

B

A

4.沥青是( )经过化学变化的产物。

A.石油 B.天然气 C.煤炭 D.铁矿石

5.下列变化不属于地球家园的化学变化的是( )。

A.钻石的形成 B.海水的蒸发

C.植物的光合作用 D.石油制成塑料

6.青铜器是青铜合金制成的器具,下列关于青铜器的变化属于化学变化的是( )。

A.从铜矿石中冶炼出铜 B.将熔化的青铜铸造成型

C.把青铜器碎片修复成完整器具 D.从仓库中移出

A

B

A

7.煤、石油、天然气等是地球赋予人类的宝藏。下列关于地球上的资源的说法正确的是( )。

A.地球上的资源取之不尽,用之不竭

B.地球上的资源是可以再生的

C.人类可以利用石油生产多种生活材料

D.煤的燃烧不会对环境造成污染

8.下列现象中,不属于化学变化的是( )。

A.火柴燃烧 B.钢铁冶炼 C.铜生锈 D.折纸飞机

C

D