选择性必修1第8课 中国古代的法治与教化 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第8课 中国古代的法治与教化 学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第8课 中国古代的法治与教化

【课标要求】

了解中国古代法治与教化的演变,认识礼法并用这一中华法系的基本特点。

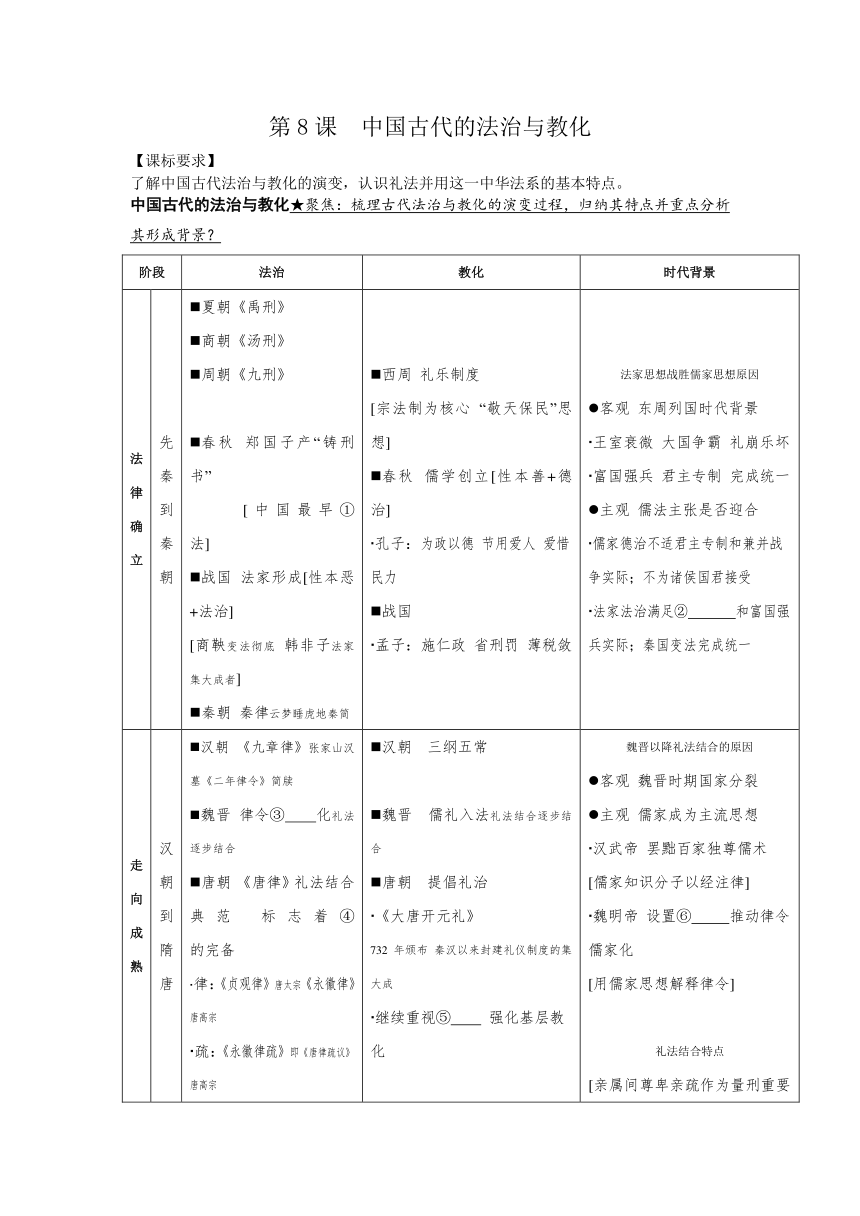

中国古代的法治与教化★聚焦:梳理古代法治与教化的演变过程,归纳其特点并重点分析其形成背景?

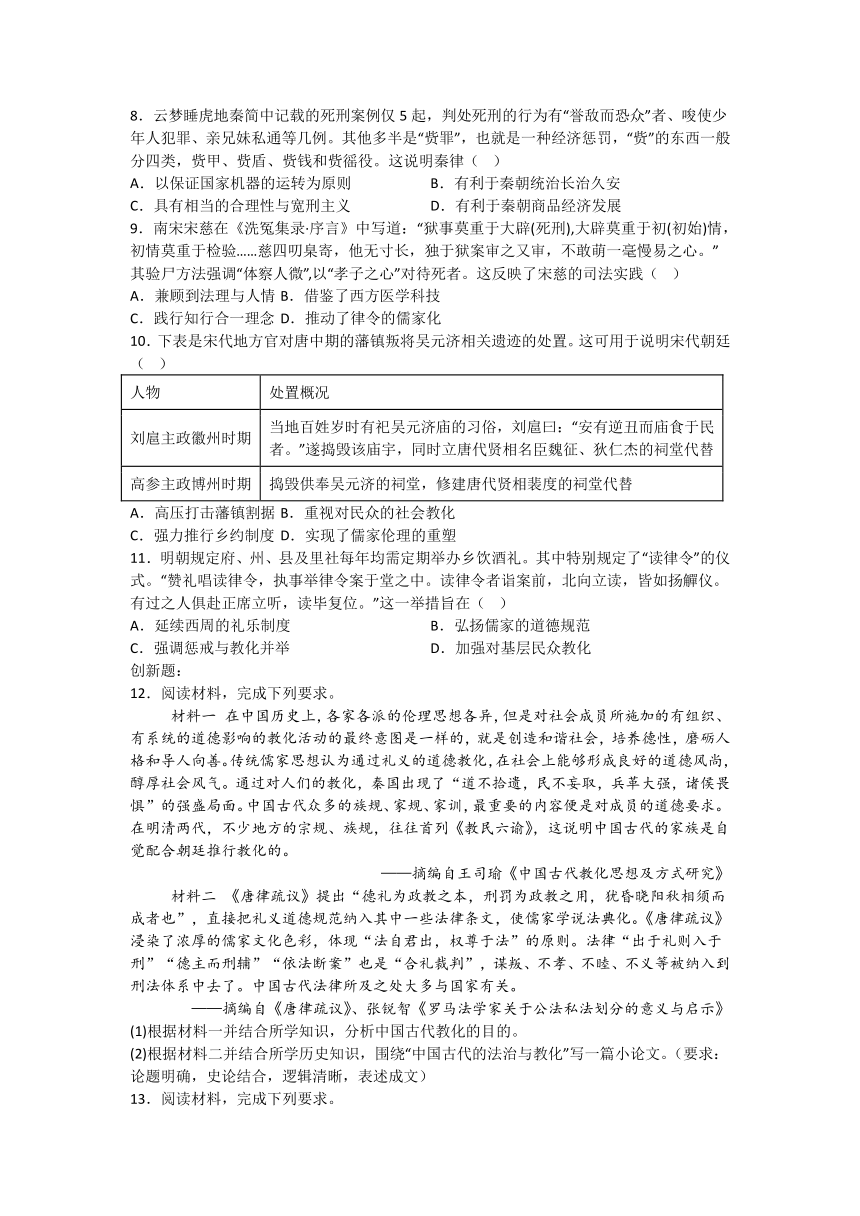

阶段 法治 教化 时代背景

法律确立 先秦到秦朝 夏朝《禹刑》 商朝《汤刑》 周朝《九刑》 春秋 郑国子产“铸刑书” [中国最早① 法] 战国 法家形成[性本恶+法治] [商鞅变法彻底 韩非子法家集大成者] 秦朝 秦律云梦睡虎地秦简 西周 礼乐制度 [宗法制为核心 “敬天保民”思想] 春秋 儒学创立[性本善+德治] 孔子:为政以德 节用爱人 爱惜民力 战国 孟子:施仁政 省刑罚 薄税敛 法家思想战胜儒家思想原因 客观 东周列国时代背景 王室衰微 大国争霸 礼崩乐坏 富国强兵 君主专制 完成统一 主观 儒法主张是否迎合 儒家德治不适君主专制和兼并战争实际;不为诸侯国君接受 法家法治满足② 和富国强兵实际;秦国变法完成统一

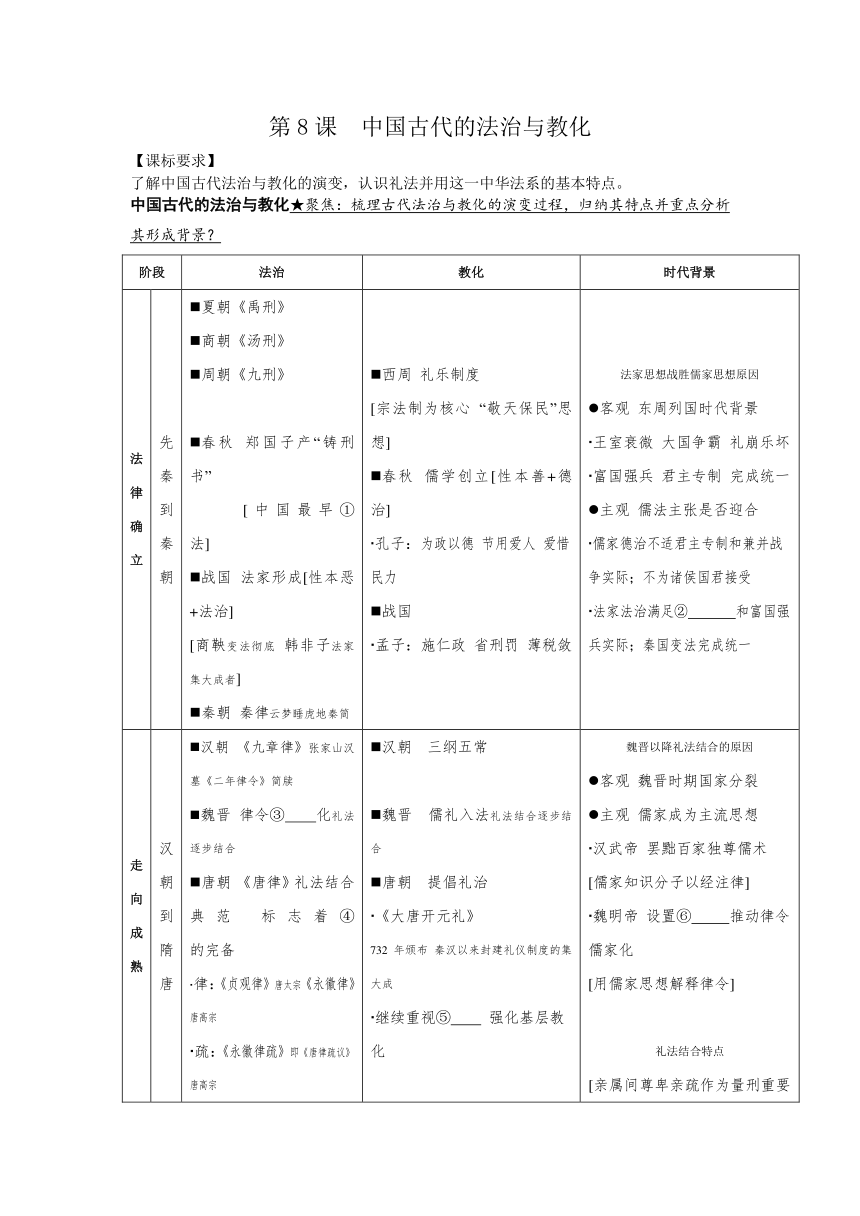

走向成熟 汉朝到隋唐 汉朝 《九章律》张家山汉墓《二年律令》简牍 魏晋 律令③ 化礼法逐步结合 唐朝 《唐律》礼法结合典范 标志着④ 的完备 律:《贞观律》唐太宗《永徽律》唐高宗 疏:《永徽律疏》即《唐律疏议》唐高宗 [中国现存最早、最完整的封建法典 是中华法系确立的标志 后世王朝法律多以此为蓝本] 备注:唐朝法律体系 律:定罪量刑刑法典 令:新政制度与规则 格:相对律令的补充法典 式:实施律令的细则法规 [律和令都具有法律效力] 汉朝 三纲五常 魏晋 儒礼入法礼法结合逐步结合 唐朝 提倡礼治 《大唐开元礼》 732年颁布 秦汉以来封建礼仪制度的集大成 继续重视⑤ 强化基层教化 魏晋以降礼法结合的原因 客观 魏晋时期国家分裂 主观 儒家成为主流思想 汉武帝 罢黜百家独尊儒术 [儒家知识分子以经注律] 魏明帝 设置⑥ 推动律令儒家化 [用儒家思想解释律令] 礼法结合特点 [亲属间尊卑亲疏作为量刑重要原则之一;维护三纲五常]

完善巩固 宋元明清 宋朝 《宋刑统》《天圣令》 元朝 弃唐宋法律 实践仍援引唐律 明朝 司法实践中重视“例” 《大明律》 《问刑条例》开创⑦ 合编体例 清朝《大清律例》同样重视例 儒士投身基层 乡约教化 北宋 继续重视家训族规 开创乡约 家训 朱熹《家礼》《小学》 乡约 吕大钧兄弟创造《吕氏乡约》 明朝 乡约渐有强制力 与⑧ 合流 [宣讲朱元璋“六谕”,常引用《大明律》] 清朝 乡约延续明朝模式 [宣讲康熙雍正“圣谕”,常引用《大清律例》] 宋朝开创乡约的原因 北宋 儒学⑨( )开始渗透基层 南宋 后期理学确立统治地位 理学控制教育与科举 理学在社会上广泛传播 [授徒 书院讲学 理学乡约化等方式] 明清乡约体现君主专制化倾向

特点 中华法系的基本特点——⑩ 并用(律令儒家化 乡约法律化)

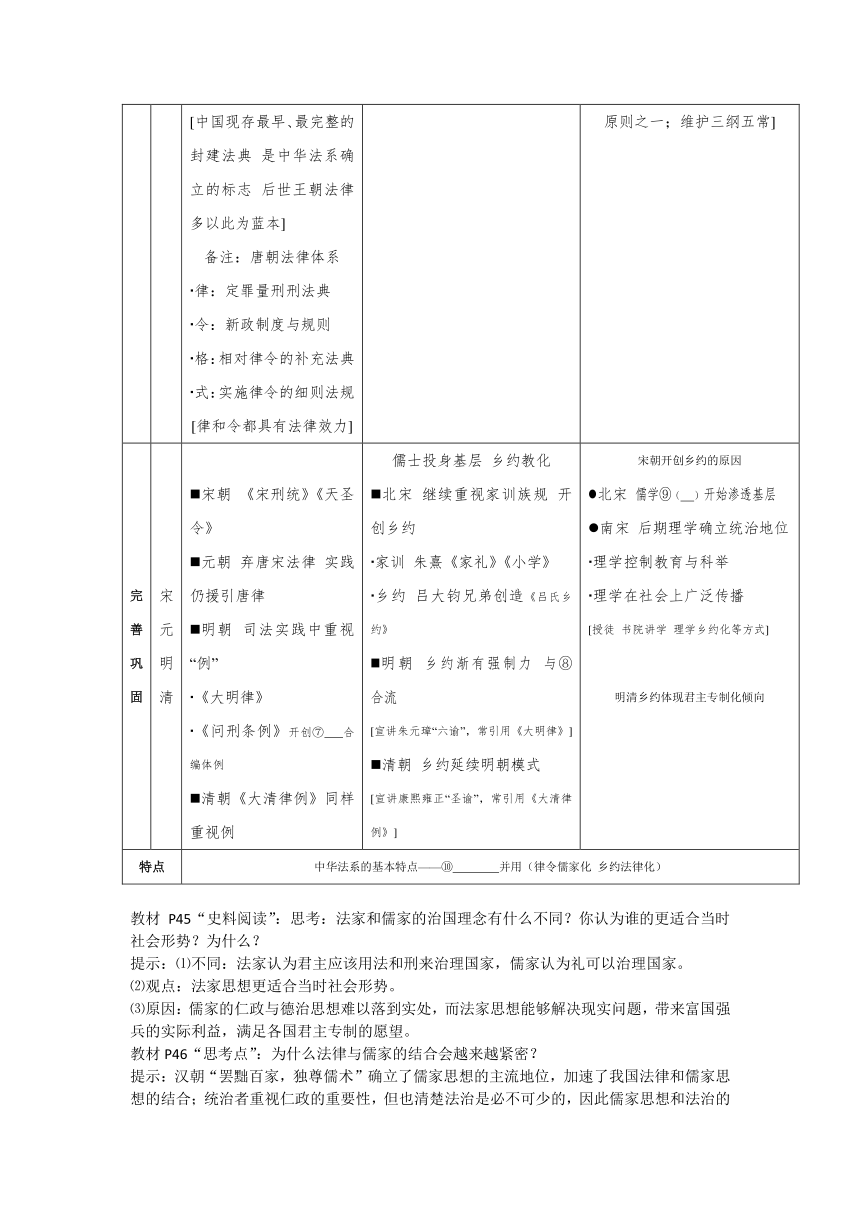

教材P45“史料阅读”:思考:法家和儒家的治国理念有什么不同?你认为谁的更适合当时社会形势?为什么?

提示:⑴不同:法家认为君主应该用法和刑来治理国家,儒家认为礼可以治理国家。

⑵观点:法家思想更适合当时社会形势。

⑶原因:儒家的仁政与德治思想难以落到实处,而法家思想能够解决现实问题,带来富国强兵的实际利益,满足各国君主专制的愿望。

教材P46“思考点”:为什么法律与儒家的结合会越来越紧密?

提示:汉朝“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒家思想的主流地位,加速了我国法律和儒家思想的结合;统治者重视仁政的重要性,但也清楚法治是必不可少的,因此儒家思想和法治的结合是最好的选择;法律只有和儒家思想相结合才能便于百姓接受和推广

p47 乡约最早是儒学士大夫用来教育百姓向善互助的,后来逐渐为统治者所利用,改而宣讲最高统治者皇帝的“圣谕”,其教化内容也更多地强调顺从(如尊敬长上)、安分守己如各安生理),说明乡约已完全由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

p48-1 汉宣帝教育儿子(汉元帝)所说的“王”与“霸”,就是主张仁义、教化的“王道”与主张武力、刑罚的“霸道”。朱元璋说皇帝治理百姓,靠的就是“教”和“刑”,分别指伦理教化与刑罚。颜钧说《大明律》这样的一部法律,其实也是“一部礼经”,守礼教便不会触犯法律,而不遵守礼教则自然就会触犯法律,必定受到刑罚,所谓“出礼人刑”。因此,整个社会实际上被统治者所设计的两套统治手段——教与刑(或者礼与法)——完整地覆盖了。

p48-2 宋明理学留下了各种遗存,包括文献的或机构性的。教师可以指导学生阅读朱熹《白鹿洞教规》《朱子家礼》《朱子小学》,有条件的学生可以了解一下本地区、本家族在宋朝以来出现过哪些理学家,他们有哪些主持和参与社会教化的事迹,了解一下相关理学家创立的书院,可以翻阅一下家谱或族谱,了解理学向家族教育与规范的渗透。

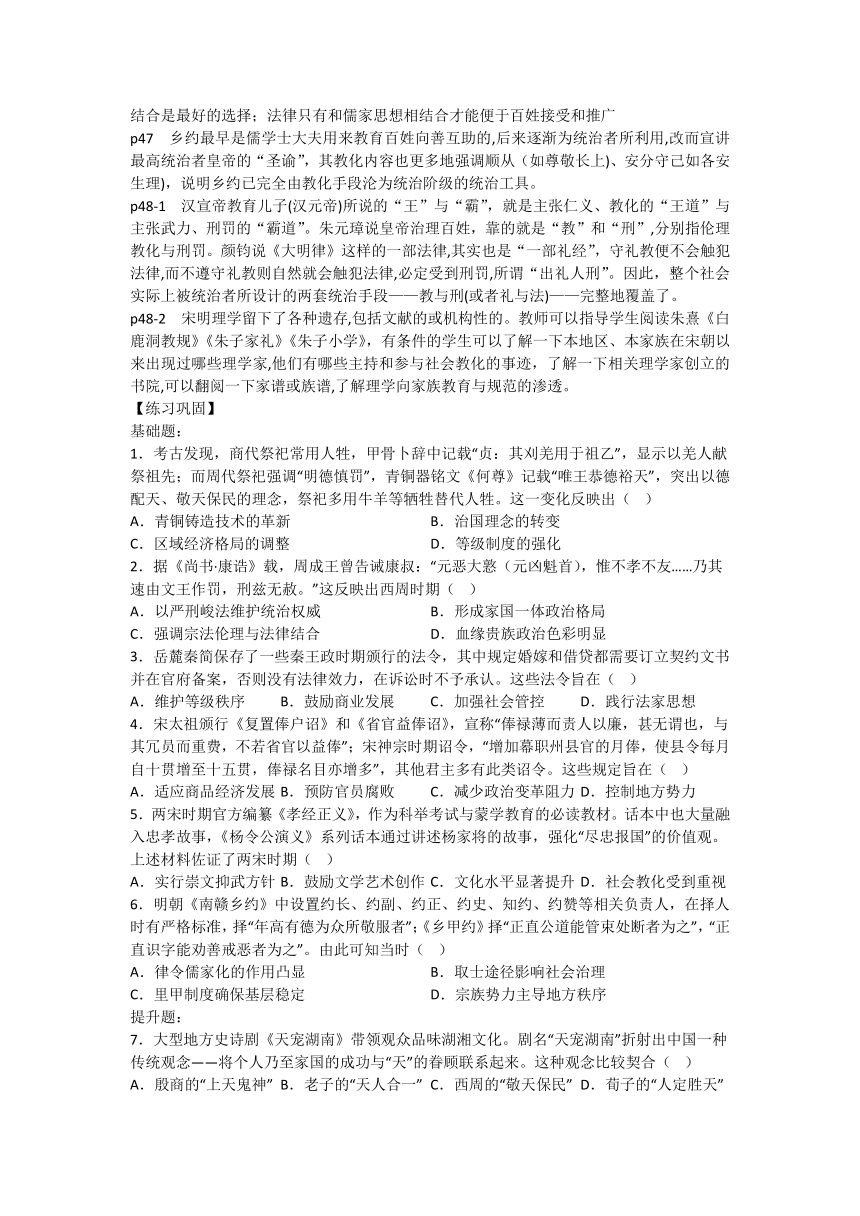

【练习巩固】

基础题:

1.考古发现,商代祭祀常用人牲,甲骨卜辞中记载“贞:其刈羌用于祖乙”,显示以羌人献祭祖先;而周代祭祀强调“明德慎罚”,青铜器铭文《何尊》记载“唯王恭德裕天”,突出以德配天、敬天保民的理念,祭祀多用牛羊等牺牲替代人牲。这一变化反映出( )

A.青铜铸造技术的革新 B.治国理念的转变

C.区域经济格局的调整 D.等级制度的强化

2.据《尚书·康诰》载,周成王曾告诫康叔:“元恶大憝(元凶魁首),惟不孝不友……乃其速由文王作罚,刑兹无赦。”这反映出西周时期( )

A.以严刑峻法维护统治权威 B.形成家国一体政治格局

C.强调宗法伦理与法律结合 D.血缘贵族政治色彩明显

3.岳麓秦简保存了一些秦王政时期颁行的法令,其中规定婚嫁和借贷都需要订立契约文书并在官府备案,否则没有法律效力,在诉讼时不予承认。这些法令旨在( )

A.维护等级秩序 B.鼓励商业发展 C.加强社会管控 D.践行法家思想

4.宋太祖颁行《复置俸户诏》和《省官益俸诏》,宣称“俸禄薄而责人以廉,甚无谓也,与其冗员而重费,不若省官以益俸”;宋神宗时期诏令,“增加幕职州县官的月俸,使县令每月自十贯增至十五贯,俸禄名目亦增多”,其他君主多有此类诏令。这些规定旨在( )

A.适应商品经济发展 B.预防官员腐败 C.减少政治变革阻力 D.控制地方势力

5.两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材。话本中也大量融入忠孝故事,《杨令公演义》系列话本通过讲述杨家将的故事,强化“尽忠报国”的价值观。上述材料佐证了两宋时期( )

A.实行崇文抑武方针 B.鼓励文学艺术创作 C.文化水平显著提升 D.社会教化受到重视

6.明朝《南赣乡约》中设置约长、约副、约正、约史、知约、约赞等相关负责人,在择人时有严格标准,择“年高有德为众所敬服者”;《乡甲约》择“正直公道能管束处断者为之”,“正直识字能劝善戒恶者为之”。由此可知当时( )

A.律令儒家化的作用凸显 B.取士途径影响社会治理

C.里甲制度确保基层稳定 D.宗族势力主导地方秩序

提升题:

7.大型地方史诗剧《天宠湖南》带领观众品味湖湘文化。剧名“天宠湖南”折射出中国一种传统观念——将个人乃至家国的成功与“天”的眷顾联系起来。这种观念比较契合( )

A.殷商的“上天鬼神” B.老子的“天人合一” C.西周的“敬天保民” D.荀子的“人定胜天”

8.云梦睡虎地秦简中记载的死刑案例仅5起,判处死刑的行为有“誉敌而恐众”者、唆使少年人犯罪、亲兄妹私通等几例。其他多半是“赀罪”,也就是一种经济惩罚,“赀”的东西一般分四类,赀甲、赀盾、赀钱和赀徭役。这说明秦律( )

A.以保证国家机器的运转为原则 B.有利于秦朝统治长治久安

C.具有相当的合理性与宽刑主义 D.有利于秦朝商品经济发展

9.南宋宋慈在《洗冤集录·序言》中写道:“狱事莫重于大辟(死刑),大辟莫重于初(初始)情,初情莫重于检验……慈四叨臬寄,他无寸长,独于狱案审之又审,不敢萌一毫慢易之心。”其验尸方法强调“体察人微”,以“孝子之心”对待死者。这反映了宋慈的司法实践( )

A.兼顾到法理与人情 B.借鉴了西方医学科技

C.践行知行合一理念 D.推动了律令的儒家化

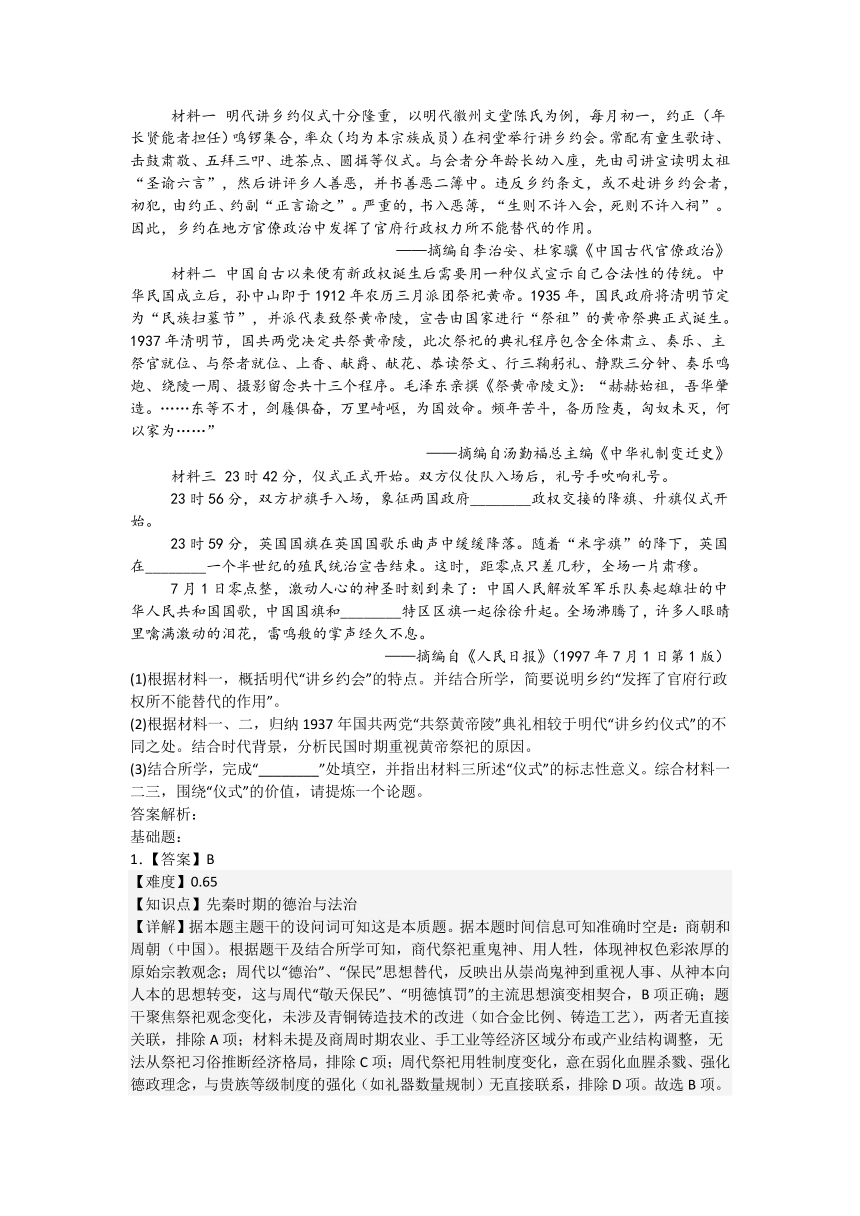

10.下表是宋代地方官对唐中期的藩镇叛将吴元济相关遗迹的处置。这可用于说明宋代朝廷( )

人物 处置概况

刘扈主政徽州时期 当地百姓岁时有祀吴元济庙的习俗,刘扈曰:“安有逆丑而庙食于民者。”遂捣毁该庙宇,同时立唐代贤相名臣魏征、狄仁杰的祠堂代替

高参主政博州时期 捣毁供奉吴元济的祠堂,修建唐代贤相裴度的祠堂代替

A.高压打击藩镇割据 B.重视对民众的社会教化

C.强力推行乡约制度 D.实现了儒家伦理的重塑

11.明朝规定府、州、县及里社每年均需定期举办乡饮酒礼。其中特别规定了“读律令”的仪式。“赞礼唱读律令,执事举律令案于堂之中。读律令者诣案前,北向立读,皆如扬觶仪。有过之人俱赴正席立听,读毕复位。”这一举措旨在( )

A.延续西周的礼乐制度 B.弘扬儒家的道德规范

C.强调惩戒与教化并举 D.加强对基层民众教化

创新题:

12.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在中国历史上,各家各派的伦理思想各异,但是对社会成员所施加的有组织、有系统的道德影响的教化活动的最终意图是一样的,就是创造和谐社会,培养德性,磨砺人格和导人向善。传统儒家思想认为通过礼义的道德教化,在社会上能够形成良好的道德风尚,醇厚社会风气。通过对人们的教化,秦国出现了“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”的强盛局面。中国古代众多的族规、家规、家训,最重要的内容便是对成员的道德要求。在明清两代,不少地方的宗规、族规,往往首列《教民六谕》,这说明中国古代的家族是自觉配合朝廷推行教化的。

——摘编自王司瑜《中国古代教化思想及方式研究》

材料二 《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化。《唐律疏议》浸染了浓厚的儒家文化色彩,体现“法自君出,权尊于法”的原则。法律“出于礼则入于刑”“德主而刑辅”“依法断案”也是“合礼裁判”,谋叛、不孝、不睦、不义等被纳入到刑法体系中去了。中国古代法律所及之处大多与国家有关。

——摘编自《唐律疏议》、张锐智《罗马法学家关于公法私法划分的意义与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代教化的目的。

(2)根据材料二并结合所学历史知识,围绕“中国古代的法治与教化”写一篇小论文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代讲乡约仪式十分隆重,以明代徽州文堂陈氏为例,每月初一,约正(年长贤能者担任)鸣锣集合,率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会。常配有童生歌诗、击鼓肃敬、五拜三叩、进茶点、圆揖等仪式。与会者分年龄长幼入座,先由司讲宣读明太祖“圣谕六言”,然后讲评乡人善恶,并书善恶二簿中。违反乡约条文,或不赴讲乡约会者,初犯,由约正、约副“正言谕之”。严重的,书入恶簿,“生则不许入会,死则不许入祠”。因此,乡约在地方官僚政治中发挥了官府行政权力所不能替代的作用。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

材料二 中国自古以来便有新政权诞生后需要用一种仪式宣示自己合法性的传统。中华民国成立后,孙中山即于1912年农历三月派团祭祀黄帝。1935年,国民政府将清明节定为“民族扫墓节”,并派代表致祭黄帝陵,宣告由国家进行“祭祖”的黄帝祭典正式诞生。1937年清明节,国共两党决定共祭黄帝陵,此次祭祀的典礼程序包含全体肃立、奏乐、主祭官就位、与祭者就位、上香、献爵、献花、恭读祭文、行三鞠躬礼、静默三分钟、奏乐鸣炮、绕陵一周、摄影留念共十三个程序。毛泽东亲撰《祭黄帝陵文》:“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为……”

——摘编自汤勤福总主编《中华礼制变迁史》

材料三 23时42分,仪式正式开始。双方仪仗队入场后,礼号手吹响礼号。

23时56分,双方护旗手入场,象征两国政府________政权交接的降旗、升旗仪式开始。

23时59分,英国国旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着“米字旗”的降下,英国在________一个半世纪的殖民统治宣告结束。这时,距零点只差几秒,全场一片肃穆。

7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌,中国国旗和________特区区旗一起徐徐升起。全场沸腾了,许多人眼睛里噙满激动的泪花,雷鸣般的掌声经久不息。

——摘编自《人民日报》(1997年7月1日第1版)

(1)根据材料一,概括明代“讲乡约会”的特点。并结合所学,简要说明乡约“发挥了官府行政权所不能替代的作用”。

(2)根据材料一、二,归纳1937年国共两党“共祭黄帝陵”典礼相较于明代“讲乡约仪式”的不同之处。结合时代背景,分析民国时期重视黄帝祭祀的原因。

(3)结合所学,完成“________”处填空,并指出材料三所述“仪式”的标志性意义。综合材料一二三,围绕“仪式”的价值,请提炼一个论题。

答案解析:

基础题:

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】据本题主题干的设问词可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:商朝和周朝(中国)。根据题干及结合所学可知,商代祭祀重鬼神、用人牲,体现神权色彩浓厚的原始宗教观念;周代以“德治”、“保民”思想替代,反映出从崇尚鬼神到重视人事、从神本向人本的思想转变,这与周代“敬天保民”、“明德慎罚”的主流思想演变相契合,B项正确;题干聚焦祭祀观念变化,未涉及青铜铸造技术的改进(如合金比例、铸造工艺),两者无直接关联,排除A项;材料未提及商周时期农业、手工业等经济区域分布或产业结构调整,无法从祭祀习俗推断经济格局,排除C项;周代祭祀用牲制度变化,意在弱化血腥杀戮、强化德政理念,与贵族等级制度的强化(如礼器数量规制)无直接联系,排除D项。故选B项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】根据题干设问词,可知为本质题。根据题目具体时空信息可知准确时空为:西周时期的中国。根据材料并结合所学知识可是,“不孝不友”是西周宗法制度的核心伦理观念,属于家族内部的道德规范。材料中将其视为“元恶大憝”(最大罪恶),并以法律手段(“刑兹无赦”)强制惩治,直接体现了宗法伦理与法律制度的结合。西周时期,宗法制以血缘关系为基础,强调“亲亲尊尊”,统治者通过将伦理道德纳入法律,维护社会秩序和统治稳定,C项正确;材料虽提到刑罚,但重点在于惩治“不孝不友”这一特定伦理行为,而非普遍性的严刑峻法。西周刑罚相对强调“明德慎罚”,并非单纯依赖严刑,排除A项;家国一体是西周宗法制的特征,但材料未直接体现国家与家族的治理结构融合,而是聚焦伦理与法律的结合,排除B项;西周贵族政治确实以血缘为基础,但材料未涉及贵族的政治特权或身份,仅强调伦理行为的法律后果,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】秦汉至隋唐时期的法律与教化

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:秦朝时期的中国。根据材料可知,秦王政时期通过强制规范婚嫁、借贷契约的备案流程,将民间社会经济行为纳入官府监管,本质上是强化中央对地方社会的控制,C项正确;等级秩序的维护通常体现在服饰、礼仪、爵位等制度中,而题干法令针对的是 “婚嫁”“借贷”等具体民事行为,未涉及社会阶层的权利差异,排除A项;该法令的重点并非“鼓励”商业,而是通过“契约备案”强制规范商业行为,且秦朝实行重农抑商政策,排除B项;法家思想的核心是通过法律实现统治,“加强社会管控”是践行法家思想的具体目标,排除D项。故选C项。

4.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】宋元至明清时期的法律

【详解】根据题干设问词,可知是目的题。据本题时间信息可知准确时空是宋朝(中国)。根据材料可知,宋太祖认为俸禄薄却要求官员廉洁是没有意义的,主张省官来增加俸禄;宋神宗时期也增加了州县官的月俸和俸禄名目。其核心逻辑是通过提高官员俸禄,让官员在经济上有较好的保障,从而减少因经济利益诱惑而产生的腐败行为,达到预防官员腐败的目的,B项正确;题干中主要围绕的是官员俸禄的规定,并未提及与商品经济发展相关的内容,所以这些规定与适应商品经济发展无关,排除A项;宋代实行“高薪养廉”政策,通过优厚俸禄减少官员贪腐动机,题干未涉及政治变革背景或阻力问题,排除C项;提高俸禄针对的是官员廉政问题,而非地方权力分散问题,排除D项。故选B项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】儒学的基层教化

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材”与“强化‘尽忠报国’的价值观”结合所学知识可知,宋朝官方将《孝经正义》作为科举和蒙学必读教材,是通过教育体系传递“孝”的价值观。而在话本中融入忠孝故事,则是通过通俗文学向大众渗透“忠”的理念。两者均以传播伦理道德为目的,体现了两宋时期对社会教化的重视,D项正确;崇文抑武主要强调对文官的重视和对武将的抑制,材料中《孝经正义》的编纂、忠孝故事的传播,核心是价值观引导,与文武政策的倾斜无关,排除A项;话本中融入忠孝故事,本质是借文学形式进行教化,而非单纯鼓励艺术创作本身,排除B项;材料仅提及官方教材和话本中的忠孝内容,未涉及民众识字率、教育普及程度等体现文化水平的信息,无法佐证“文化水平显著提升”,排除C项。故选D项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】明清时期的乡约

【详解】根据题干设问词,可知本题是推断题,根据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料信息可知,乡约相关负责人如约长、约副等的择人标准注重品德(年高有德、正直公道)和能力(能管束处断、能劝善戒恶、识字等),结合所学知识可知,在明朝,科举取士注重儒家经典的学习,选拔出来的士人往往具备一定的道德修养和文化知识,这种取士途径使得社会上形成重视品德和文化的风气,而乡约负责人的择人标准与这种风气相契合,也就是说,通过科举等取士途径选拔出来的人才所具备的素养,影响到了地方乡约这种社会治理方式中负责人的选择,进而影响社会治理,B项正确;题干中主要强调的是乡约相关负责人的择人标准,并未提及律令以及律令儒家化的内容,排除A项;里甲制度是明朝基层组织形式之一,但材料没有信息表明它与乡约负责人择人及基层稳定的关系,排除C项;材料强调的是按照一定标准选择乡约负责人来参与地方治理,并没有体现宗族势力主导地方秩序,排除D项。故选B项。

提升题:

7.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】根据题干设问词,可知这是本质题,据材料关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料及所学可知,“天宠湖南”将地域发展与“天”的眷顾关联,本质上是一种“天命”与“人事”结合的观念——既承认“天”的主宰作用,又强调通过人为努力(如保民、德治)获得“天”的青睐。这种观念与西周“敬天保民”思想比较契合,C项正确;殷商崇拜鬼神,强调通过占卜直接听命于“天”,政治行为高度依赖神权,缺乏“人事”与“天命”的关联,排除A项;老子主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”,强调顺应自然规律,反对人为干预(“无为”),与“天宠”中“天主动眷顾”“人需争取天命”的主动入世逻辑不符,排除B项;荀子提出“制天命而用之”,强调人对自然的征服与利用,否定“天”的主宰地位,与“天宠”中“天主动赐福”的观念截然对立,排除D项。故选C项。

8.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】秦汉至隋唐时期的法律与教化

【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:秦(中国)。根据材料概括可知:判处死刑有利于社会秩序的稳定,“赀罪”的甲、盾都是保证国家战争时武器之用,徭役保证大量的劳动力,可见秦朝的法律惩戒,最终都会以保证国家的基本运转为前提,A项正确;秦朝的法律较为严苛,保障了秦朝的长治久安与秦的二世而亡的史实不符,排除B项;材料中没有具体提到如何“宽刑”,涉及的是法律案件的判刑结果和惩治内容,排除C项;材料涉及的是法律惩治的内容,与商品经济的发展无关,排除D项。故选A项。

9.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】宋元至明清时期的法律

【详解】据主题干的设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:南宋(中国)。从材料信息看,宋慈在司法验尸工作中强调对狱案要“审之又审”,体现了对法理的重视,即严格按照司法程序和要求来处理案件;又以“孝子之心”对待死者,展现了他对死者的尊重和同情(人情),所以反映了宋慈在司法实践中兼顾法理与人情,A项正确。宋代中西交流有限,且材料未提及西方医学影响,宋慈的检验技术主要源于中国传统医学和实践经验,排除B项;知行合一是明朝思想家王守仁的主张,与材料时间不符,排除C项;材料主要反映的是宋慈在处理案件时的态度和方法,虽然在验尸过程中一定程度上体现了儒家伦理观念的影响,但并非推动律令的儒家化,因此推动了律令的儒家化是对材料的过度解读,排除D项。故选A项。

10.【答案】B

【难度】0.4

【知识点】儒学的基层教化

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是宋朝(中国)。根据材料可知,宋代地方官拆除祭祀藩镇叛将吴元济的庙宇,同时立唐代贤相的祠堂。通过这种方式,利用树立贤相的正面形象,对民众进行价值观引导,用贤相的忠义等道德观念影响民众,这属于重视对民众的社会教化,B项正确;表格中主要呈现的是对与藩镇叛将相关庙宇的处置,并未涉及对藩镇割据势力在军事或政治上的高压打击等内容,排除A项;表格内容重点在于对不同庙宇的处置以影响民众观念,而不是强力推行乡约制度,乡约制度在表格中未体现,排除C项;仅仅拆除叛将庙宇和立贤相祠堂,不能说就实现了儒家伦理的重塑,这种表述过于夸大,表格信息不能充分支撑这一点,排除D项。故选B项。

11.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】明清时期的乡约

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料可知,乡饮酒礼是中国古代嘉礼之一,是敬贤尊老之礼,是综合性的宣传孝道,推行礼法的活动,明朝规定府、州、县及里社每年均需定期举办乡饮酒礼,并规定了一种宣读律令的礼仪程序,所有有过错之人需到主位前站立聆听,宣读完毕后,众人返回原位,主要是为了加强对基层民众的教化,D项正确;西周礼乐制度以分封制和宗法制为基础,强调等级森严的贵族秩序;而明朝乡饮酒礼中的“读律令”是强化中央集权、维护封建统治的实用手段,二者时代背景和本质目的截然不同,不存在直接的“延续”关系,排除A项;乡饮酒礼本身具有儒家“礼治”色彩,旨在通过礼仪强化伦理等级(如长幼有序),但“读律令”的核心是宣扬国家法律,属于法家“法治”范畴,排除B项;整体仪式的核心是预防性教化(通过宣读法律威慑潜在犯罪、强化法律意识),而非以惩罚为目的,排除C项。故选D项。

创新题:

12.【答案】(1)目的:培养个体的德性;实现社会秩序的和谐;巩固统治者的统治;实现移风易俗。

(2)示例:

论题:唐代的法治与教化实现了有机结合。

阐述:唐代加强法律的编纂工作,《唐律疏议》标志着中华法系的确立;唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”的伦理相关律文有数十条之多。唐朝提倡礼治,“合礼裁判”“出于礼而入于刑”,体现出一定的人文关怀精神;在社会层面,唐政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

综上所述,唐代既重视法治,又提倡礼治,实现了法律与礼仪的有机结合,为后世国家治理提供有益借鉴。

(“示例”仅作参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

【难度】0.4

【知识点】先秦时期的德治与法治、秦汉至隋唐时期的法律与教化、宋元至明清时期的法律、明清时期的乡约

【详解】(1)本题是特点题。时空是:古代中国。目的:根据材料“在中国历史上,各家各派的伦理思想各异,但是对社会成员所施加的有组织、有系统的道德影响的教化活动的最终意图是一样的,就是创造和谐社会,培养德性,磨砺人格和导人向善”并结合所学知识,可知培养个体的德性;根据材料“传统儒家思想认为通过礼义的道德教化,在社会上能够形成良好的道德风尚,醇厚社会风气”并结合所学知识,可知实现社会秩序的和谐;根据材料“在明清两代,不少地方的宗规、族规,往往首列《教民六谕》,这说明中国古代的家族是自觉配合朝廷推行教化的”并结合所学知识,可知巩固统治者的统治;根据材料“通过对人们的教化,秦国出现了‘道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧’的强盛局面”并结合所学知识,可知实现移风易俗。

(2)本题是评论解说题。时空是:唐(中国)。首先,根据材料二并结合所学历史知识,围绕“中国古代的法治与教化”写一篇小论文,根据材料“《唐律疏议》提出‘德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也’,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化”并结合所学知识,可得出论题唐代的法治与教化实现了有机结合。其次,围绕论题进行论述,史论结合,逻辑清晰,表述成文,可从《唐律疏议》的地位、内容和作用进行论述,如:结合所学知识,可知唐代加强法律的编纂工作,《唐律疏议》标志着中华法系的确立;根据材料“《唐律疏议》浸染了浓厚的儒家文化色彩,体现‘法自君出,权尊于法’的原则。法律‘出于礼则入于刑’‘德主而刑辅’‘依法断案’也是‘合礼裁判’,谋叛、不孝、不睦、不义等被纳入到刑法体系中去了。中国古代法律所及之处大多与国家有关”,可知唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”的伦理相关律文有数十条之多。唐朝提倡礼治,“合礼裁判”“出于礼而入于刑”,体现出一定的人文关怀精神;在社会层面,唐政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。最后,回扣主题,总结提升,得出结论,唐代既重视法治,又提倡礼治,实现了法律与礼仪的有机结合,为后世国家治理提供有益借鉴。

13.【答案】(1)特点:有固定的时间和场所;组织人为年长贤能者;参与者为宗族成员;仪式隆重且丰富;内容为宣讲圣谕、评定善恶;有较强的约束力。(任答5点)说明:通过乡约推行基层教化,有利于基层民众的自我管理,可弥补地方官府统治的不足。

(2)不同之处:(性质方面)政治色彩浓厚;(程序方面)一定程度上受西方影响。原因:1912年,中华民国初建,祭祀黄帝可以体现政权的合法性;20世纪30年代,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,祭祀黄帝有利于团结抗日。

(3)内容:香港。标志性意义:中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。

论题:仪式凝聚社会(仪式强化认同、仪式彰显力量等亦可)。

【难度】0.4

【知识点】临时政府与《临时约法》、国共第二次合作与抗日民族统一战线的建立、香港、澳门回归祖国、明清时期的乡约

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料题。时空是:明(中国)。特点:根据材料“明代讲乡约仪式十分隆重,以明代徽州文堂陈氏为例,每月初一,约正(年长贤能者担任)鸣锣集合,率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会”,可知其特点是有固定的时间和场所;根据材料“约正(年长贤能者担任)鸣锣集合”,可得出其特点是组织人为年长贤能者;根据材料“率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会”,可得出参与者为宗族成员;根据材料“常配有童生歌诗、击鼓肃敬、五拜三叩、进茶点、圆揖等仪式”,可得出其特点是仪式隆重且丰富;根据材料“先由司讲宣读明太祖‘圣谕六言’,然后讲评乡人善恶,并书善恶二簿中”,可得出其特点是内容为宣讲圣谕、评定善恶;根据材料“违反乡约条文,或不赴讲乡约会者,初犯,由约正、约副‘正言谕之’。严重的,书入恶簿,‘生则不许入会,死则不许入祠’”,可得出有较强的约束力。说明:根据材料“因此,乡约在地方官僚政治中发挥了官府行政权力所不能替代的作用”并结合所学知识,可知通过乡约推行基层教化,有利于基层民众的自我管理,可弥补地方官府统治的不足。

(2)本题是对比类、背景类材料题。时空是:古代至近代中国。不同之处:根据材料“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为”并结合所学知识,可知其不同之处为(性质方面)政治色彩浓厚;根据材料“此次祭祀的典礼程序包含全体肃立、奏乐、主祭官就位、与祭者就位、上香、献爵、献花、恭读祭文、行三鞠躬礼、静默三分钟、奏乐鸣炮、绕陵一周、摄影留念共十三个程序”并结合所学知识,可知(程序方面)一定程度上受西方影响。原因:根据材料“中国自古以来便有新政权诞生后需要用一种仪式宣示自己合法性的传统。中华民国成立后,孙中山即于1912年农历三月派团祭祀黄帝”,可知其原因是1912年,中华民国初建,祭祀黄帝可以体现政权的合法性;根据材料“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为”并结合所学知识,可知其原因是20世纪30年代,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,祭祀黄帝有利于团结抗日。

(3)本题是特点类、影响类材料题。时空是:现代中国。内容:根据材料“23时59分,英国国旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着‘米字旗’的降下,英国在________一个半世纪的殖民统治宣告结束”并结合所学知识,可知该内容为香港。标志性意义:根据材料“7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌”并结合所学知识,可知香港回归的意义是中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。

论题:综合上述材料并结合所学知识,可从仪式的作用角度进行论题的拟定,如:仪式凝聚社会(仪式强化认同、仪式彰显力量等亦可)。

【课标要求】

了解中国古代法治与教化的演变,认识礼法并用这一中华法系的基本特点。

中国古代的法治与教化★聚焦:梳理古代法治与教化的演变过程,归纳其特点并重点分析其形成背景?

阶段 法治 教化 时代背景

法律确立 先秦到秦朝 夏朝《禹刑》 商朝《汤刑》 周朝《九刑》 春秋 郑国子产“铸刑书” [中国最早① 法] 战国 法家形成[性本恶+法治] [商鞅变法彻底 韩非子法家集大成者] 秦朝 秦律云梦睡虎地秦简 西周 礼乐制度 [宗法制为核心 “敬天保民”思想] 春秋 儒学创立[性本善+德治] 孔子:为政以德 节用爱人 爱惜民力 战国 孟子:施仁政 省刑罚 薄税敛 法家思想战胜儒家思想原因 客观 东周列国时代背景 王室衰微 大国争霸 礼崩乐坏 富国强兵 君主专制 完成统一 主观 儒法主张是否迎合 儒家德治不适君主专制和兼并战争实际;不为诸侯国君接受 法家法治满足② 和富国强兵实际;秦国变法完成统一

走向成熟 汉朝到隋唐 汉朝 《九章律》张家山汉墓《二年律令》简牍 魏晋 律令③ 化礼法逐步结合 唐朝 《唐律》礼法结合典范 标志着④ 的完备 律:《贞观律》唐太宗《永徽律》唐高宗 疏:《永徽律疏》即《唐律疏议》唐高宗 [中国现存最早、最完整的封建法典 是中华法系确立的标志 后世王朝法律多以此为蓝本] 备注:唐朝法律体系 律:定罪量刑刑法典 令:新政制度与规则 格:相对律令的补充法典 式:实施律令的细则法规 [律和令都具有法律效力] 汉朝 三纲五常 魏晋 儒礼入法礼法结合逐步结合 唐朝 提倡礼治 《大唐开元礼》 732年颁布 秦汉以来封建礼仪制度的集大成 继续重视⑤ 强化基层教化 魏晋以降礼法结合的原因 客观 魏晋时期国家分裂 主观 儒家成为主流思想 汉武帝 罢黜百家独尊儒术 [儒家知识分子以经注律] 魏明帝 设置⑥ 推动律令儒家化 [用儒家思想解释律令] 礼法结合特点 [亲属间尊卑亲疏作为量刑重要原则之一;维护三纲五常]

完善巩固 宋元明清 宋朝 《宋刑统》《天圣令》 元朝 弃唐宋法律 实践仍援引唐律 明朝 司法实践中重视“例” 《大明律》 《问刑条例》开创⑦ 合编体例 清朝《大清律例》同样重视例 儒士投身基层 乡约教化 北宋 继续重视家训族规 开创乡约 家训 朱熹《家礼》《小学》 乡约 吕大钧兄弟创造《吕氏乡约》 明朝 乡约渐有强制力 与⑧ 合流 [宣讲朱元璋“六谕”,常引用《大明律》] 清朝 乡约延续明朝模式 [宣讲康熙雍正“圣谕”,常引用《大清律例》] 宋朝开创乡约的原因 北宋 儒学⑨( )开始渗透基层 南宋 后期理学确立统治地位 理学控制教育与科举 理学在社会上广泛传播 [授徒 书院讲学 理学乡约化等方式] 明清乡约体现君主专制化倾向

特点 中华法系的基本特点——⑩ 并用(律令儒家化 乡约法律化)

教材P45“史料阅读”:思考:法家和儒家的治国理念有什么不同?你认为谁的更适合当时社会形势?为什么?

提示:⑴不同:法家认为君主应该用法和刑来治理国家,儒家认为礼可以治理国家。

⑵观点:法家思想更适合当时社会形势。

⑶原因:儒家的仁政与德治思想难以落到实处,而法家思想能够解决现实问题,带来富国强兵的实际利益,满足各国君主专制的愿望。

教材P46“思考点”:为什么法律与儒家的结合会越来越紧密?

提示:汉朝“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒家思想的主流地位,加速了我国法律和儒家思想的结合;统治者重视仁政的重要性,但也清楚法治是必不可少的,因此儒家思想和法治的结合是最好的选择;法律只有和儒家思想相结合才能便于百姓接受和推广

p47 乡约最早是儒学士大夫用来教育百姓向善互助的,后来逐渐为统治者所利用,改而宣讲最高统治者皇帝的“圣谕”,其教化内容也更多地强调顺从(如尊敬长上)、安分守己如各安生理),说明乡约已完全由教化手段沦为统治阶级的统治工具。

p48-1 汉宣帝教育儿子(汉元帝)所说的“王”与“霸”,就是主张仁义、教化的“王道”与主张武力、刑罚的“霸道”。朱元璋说皇帝治理百姓,靠的就是“教”和“刑”,分别指伦理教化与刑罚。颜钧说《大明律》这样的一部法律,其实也是“一部礼经”,守礼教便不会触犯法律,而不遵守礼教则自然就会触犯法律,必定受到刑罚,所谓“出礼人刑”。因此,整个社会实际上被统治者所设计的两套统治手段——教与刑(或者礼与法)——完整地覆盖了。

p48-2 宋明理学留下了各种遗存,包括文献的或机构性的。教师可以指导学生阅读朱熹《白鹿洞教规》《朱子家礼》《朱子小学》,有条件的学生可以了解一下本地区、本家族在宋朝以来出现过哪些理学家,他们有哪些主持和参与社会教化的事迹,了解一下相关理学家创立的书院,可以翻阅一下家谱或族谱,了解理学向家族教育与规范的渗透。

【练习巩固】

基础题:

1.考古发现,商代祭祀常用人牲,甲骨卜辞中记载“贞:其刈羌用于祖乙”,显示以羌人献祭祖先;而周代祭祀强调“明德慎罚”,青铜器铭文《何尊》记载“唯王恭德裕天”,突出以德配天、敬天保民的理念,祭祀多用牛羊等牺牲替代人牲。这一变化反映出( )

A.青铜铸造技术的革新 B.治国理念的转变

C.区域经济格局的调整 D.等级制度的强化

2.据《尚书·康诰》载,周成王曾告诫康叔:“元恶大憝(元凶魁首),惟不孝不友……乃其速由文王作罚,刑兹无赦。”这反映出西周时期( )

A.以严刑峻法维护统治权威 B.形成家国一体政治格局

C.强调宗法伦理与法律结合 D.血缘贵族政治色彩明显

3.岳麓秦简保存了一些秦王政时期颁行的法令,其中规定婚嫁和借贷都需要订立契约文书并在官府备案,否则没有法律效力,在诉讼时不予承认。这些法令旨在( )

A.维护等级秩序 B.鼓励商业发展 C.加强社会管控 D.践行法家思想

4.宋太祖颁行《复置俸户诏》和《省官益俸诏》,宣称“俸禄薄而责人以廉,甚无谓也,与其冗员而重费,不若省官以益俸”;宋神宗时期诏令,“增加幕职州县官的月俸,使县令每月自十贯增至十五贯,俸禄名目亦增多”,其他君主多有此类诏令。这些规定旨在( )

A.适应商品经济发展 B.预防官员腐败 C.减少政治变革阻力 D.控制地方势力

5.两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材。话本中也大量融入忠孝故事,《杨令公演义》系列话本通过讲述杨家将的故事,强化“尽忠报国”的价值观。上述材料佐证了两宋时期( )

A.实行崇文抑武方针 B.鼓励文学艺术创作 C.文化水平显著提升 D.社会教化受到重视

6.明朝《南赣乡约》中设置约长、约副、约正、约史、知约、约赞等相关负责人,在择人时有严格标准,择“年高有德为众所敬服者”;《乡甲约》择“正直公道能管束处断者为之”,“正直识字能劝善戒恶者为之”。由此可知当时( )

A.律令儒家化的作用凸显 B.取士途径影响社会治理

C.里甲制度确保基层稳定 D.宗族势力主导地方秩序

提升题:

7.大型地方史诗剧《天宠湖南》带领观众品味湖湘文化。剧名“天宠湖南”折射出中国一种传统观念——将个人乃至家国的成功与“天”的眷顾联系起来。这种观念比较契合( )

A.殷商的“上天鬼神” B.老子的“天人合一” C.西周的“敬天保民” D.荀子的“人定胜天”

8.云梦睡虎地秦简中记载的死刑案例仅5起,判处死刑的行为有“誉敌而恐众”者、唆使少年人犯罪、亲兄妹私通等几例。其他多半是“赀罪”,也就是一种经济惩罚,“赀”的东西一般分四类,赀甲、赀盾、赀钱和赀徭役。这说明秦律( )

A.以保证国家机器的运转为原则 B.有利于秦朝统治长治久安

C.具有相当的合理性与宽刑主义 D.有利于秦朝商品经济发展

9.南宋宋慈在《洗冤集录·序言》中写道:“狱事莫重于大辟(死刑),大辟莫重于初(初始)情,初情莫重于检验……慈四叨臬寄,他无寸长,独于狱案审之又审,不敢萌一毫慢易之心。”其验尸方法强调“体察人微”,以“孝子之心”对待死者。这反映了宋慈的司法实践( )

A.兼顾到法理与人情 B.借鉴了西方医学科技

C.践行知行合一理念 D.推动了律令的儒家化

10.下表是宋代地方官对唐中期的藩镇叛将吴元济相关遗迹的处置。这可用于说明宋代朝廷( )

人物 处置概况

刘扈主政徽州时期 当地百姓岁时有祀吴元济庙的习俗,刘扈曰:“安有逆丑而庙食于民者。”遂捣毁该庙宇,同时立唐代贤相名臣魏征、狄仁杰的祠堂代替

高参主政博州时期 捣毁供奉吴元济的祠堂,修建唐代贤相裴度的祠堂代替

A.高压打击藩镇割据 B.重视对民众的社会教化

C.强力推行乡约制度 D.实现了儒家伦理的重塑

11.明朝规定府、州、县及里社每年均需定期举办乡饮酒礼。其中特别规定了“读律令”的仪式。“赞礼唱读律令,执事举律令案于堂之中。读律令者诣案前,北向立读,皆如扬觶仪。有过之人俱赴正席立听,读毕复位。”这一举措旨在( )

A.延续西周的礼乐制度 B.弘扬儒家的道德规范

C.强调惩戒与教化并举 D.加强对基层民众教化

创新题:

12.阅读材料,完成下列要求。

材料一 在中国历史上,各家各派的伦理思想各异,但是对社会成员所施加的有组织、有系统的道德影响的教化活动的最终意图是一样的,就是创造和谐社会,培养德性,磨砺人格和导人向善。传统儒家思想认为通过礼义的道德教化,在社会上能够形成良好的道德风尚,醇厚社会风气。通过对人们的教化,秦国出现了“道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧”的强盛局面。中国古代众多的族规、家规、家训,最重要的内容便是对成员的道德要求。在明清两代,不少地方的宗规、族规,往往首列《教民六谕》,这说明中国古代的家族是自觉配合朝廷推行教化的。

——摘编自王司瑜《中国古代教化思想及方式研究》

材料二 《唐律疏议》提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也”,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化。《唐律疏议》浸染了浓厚的儒家文化色彩,体现“法自君出,权尊于法”的原则。法律“出于礼则入于刑”“德主而刑辅”“依法断案”也是“合礼裁判”,谋叛、不孝、不睦、不义等被纳入到刑法体系中去了。中国古代法律所及之处大多与国家有关。

——摘编自《唐律疏议》、张锐智《罗马法学家关于公法私法划分的意义与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代教化的目的。

(2)根据材料二并结合所学历史知识,围绕“中国古代的法治与教化”写一篇小论文。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰,表述成文)

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 明代讲乡约仪式十分隆重,以明代徽州文堂陈氏为例,每月初一,约正(年长贤能者担任)鸣锣集合,率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会。常配有童生歌诗、击鼓肃敬、五拜三叩、进茶点、圆揖等仪式。与会者分年龄长幼入座,先由司讲宣读明太祖“圣谕六言”,然后讲评乡人善恶,并书善恶二簿中。违反乡约条文,或不赴讲乡约会者,初犯,由约正、约副“正言谕之”。严重的,书入恶簿,“生则不许入会,死则不许入祠”。因此,乡约在地方官僚政治中发挥了官府行政权力所不能替代的作用。

——摘编自李治安、杜家骥《中国古代官僚政治》

材料二 中国自古以来便有新政权诞生后需要用一种仪式宣示自己合法性的传统。中华民国成立后,孙中山即于1912年农历三月派团祭祀黄帝。1935年,国民政府将清明节定为“民族扫墓节”,并派代表致祭黄帝陵,宣告由国家进行“祭祖”的黄帝祭典正式诞生。1937年清明节,国共两党决定共祭黄帝陵,此次祭祀的典礼程序包含全体肃立、奏乐、主祭官就位、与祭者就位、上香、献爵、献花、恭读祭文、行三鞠躬礼、静默三分钟、奏乐鸣炮、绕陵一周、摄影留念共十三个程序。毛泽东亲撰《祭黄帝陵文》:“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为……”

——摘编自汤勤福总主编《中华礼制变迁史》

材料三 23时42分,仪式正式开始。双方仪仗队入场后,礼号手吹响礼号。

23时56分,双方护旗手入场,象征两国政府________政权交接的降旗、升旗仪式开始。

23时59分,英国国旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着“米字旗”的降下,英国在________一个半世纪的殖民统治宣告结束。这时,距零点只差几秒,全场一片肃穆。

7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌,中国国旗和________特区区旗一起徐徐升起。全场沸腾了,许多人眼睛里噙满激动的泪花,雷鸣般的掌声经久不息。

——摘编自《人民日报》(1997年7月1日第1版)

(1)根据材料一,概括明代“讲乡约会”的特点。并结合所学,简要说明乡约“发挥了官府行政权所不能替代的作用”。

(2)根据材料一、二,归纳1937年国共两党“共祭黄帝陵”典礼相较于明代“讲乡约仪式”的不同之处。结合时代背景,分析民国时期重视黄帝祭祀的原因。

(3)结合所学,完成“________”处填空,并指出材料三所述“仪式”的标志性意义。综合材料一二三,围绕“仪式”的价值,请提炼一个论题。

答案解析:

基础题:

1.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】据本题主题干的设问词可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:商朝和周朝(中国)。根据题干及结合所学可知,商代祭祀重鬼神、用人牲,体现神权色彩浓厚的原始宗教观念;周代以“德治”、“保民”思想替代,反映出从崇尚鬼神到重视人事、从神本向人本的思想转变,这与周代“敬天保民”、“明德慎罚”的主流思想演变相契合,B项正确;题干聚焦祭祀观念变化,未涉及青铜铸造技术的改进(如合金比例、铸造工艺),两者无直接关联,排除A项;材料未提及商周时期农业、手工业等经济区域分布或产业结构调整,无法从祭祀习俗推断经济格局,排除C项;周代祭祀用牲制度变化,意在弱化血腥杀戮、强化德政理念,与贵族等级制度的强化(如礼器数量规制)无直接联系,排除D项。故选B项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】根据题干设问词,可知为本质题。根据题目具体时空信息可知准确时空为:西周时期的中国。根据材料并结合所学知识可是,“不孝不友”是西周宗法制度的核心伦理观念,属于家族内部的道德规范。材料中将其视为“元恶大憝”(最大罪恶),并以法律手段(“刑兹无赦”)强制惩治,直接体现了宗法伦理与法律制度的结合。西周时期,宗法制以血缘关系为基础,强调“亲亲尊尊”,统治者通过将伦理道德纳入法律,维护社会秩序和统治稳定,C项正确;材料虽提到刑罚,但重点在于惩治“不孝不友”这一特定伦理行为,而非普遍性的严刑峻法。西周刑罚相对强调“明德慎罚”,并非单纯依赖严刑,排除A项;家国一体是西周宗法制的特征,但材料未直接体现国家与家族的治理结构融合,而是聚焦伦理与法律的结合,排除B项;西周贵族政治确实以血缘为基础,但材料未涉及贵族的政治特权或身份,仅强调伦理行为的法律后果,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】秦汉至隋唐时期的法律与教化

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:秦朝时期的中国。根据材料可知,秦王政时期通过强制规范婚嫁、借贷契约的备案流程,将民间社会经济行为纳入官府监管,本质上是强化中央对地方社会的控制,C项正确;等级秩序的维护通常体现在服饰、礼仪、爵位等制度中,而题干法令针对的是 “婚嫁”“借贷”等具体民事行为,未涉及社会阶层的权利差异,排除A项;该法令的重点并非“鼓励”商业,而是通过“契约备案”强制规范商业行为,且秦朝实行重农抑商政策,排除B项;法家思想的核心是通过法律实现统治,“加强社会管控”是践行法家思想的具体目标,排除D项。故选C项。

4.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】宋元至明清时期的法律

【详解】根据题干设问词,可知是目的题。据本题时间信息可知准确时空是宋朝(中国)。根据材料可知,宋太祖认为俸禄薄却要求官员廉洁是没有意义的,主张省官来增加俸禄;宋神宗时期也增加了州县官的月俸和俸禄名目。其核心逻辑是通过提高官员俸禄,让官员在经济上有较好的保障,从而减少因经济利益诱惑而产生的腐败行为,达到预防官员腐败的目的,B项正确;题干中主要围绕的是官员俸禄的规定,并未提及与商品经济发展相关的内容,所以这些规定与适应商品经济发展无关,排除A项;宋代实行“高薪养廉”政策,通过优厚俸禄减少官员贪腐动机,题干未涉及政治变革背景或阻力问题,排除C项;提高俸禄针对的是官员廉政问题,而非地方权力分散问题,排除D项。故选B项。

5.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】儒学的基层教化

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“两宋时期官方编纂《孝经正义》,作为科举考试与蒙学教育的必读教材”与“强化‘尽忠报国’的价值观”结合所学知识可知,宋朝官方将《孝经正义》作为科举和蒙学必读教材,是通过教育体系传递“孝”的价值观。而在话本中融入忠孝故事,则是通过通俗文学向大众渗透“忠”的理念。两者均以传播伦理道德为目的,体现了两宋时期对社会教化的重视,D项正确;崇文抑武主要强调对文官的重视和对武将的抑制,材料中《孝经正义》的编纂、忠孝故事的传播,核心是价值观引导,与文武政策的倾斜无关,排除A项;话本中融入忠孝故事,本质是借文学形式进行教化,而非单纯鼓励艺术创作本身,排除B项;材料仅提及官方教材和话本中的忠孝内容,未涉及民众识字率、教育普及程度等体现文化水平的信息,无法佐证“文化水平显著提升”,排除C项。故选D项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】明清时期的乡约

【详解】根据题干设问词,可知本题是推断题,根据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料信息可知,乡约相关负责人如约长、约副等的择人标准注重品德(年高有德、正直公道)和能力(能管束处断、能劝善戒恶、识字等),结合所学知识可知,在明朝,科举取士注重儒家经典的学习,选拔出来的士人往往具备一定的道德修养和文化知识,这种取士途径使得社会上形成重视品德和文化的风气,而乡约负责人的择人标准与这种风气相契合,也就是说,通过科举等取士途径选拔出来的人才所具备的素养,影响到了地方乡约这种社会治理方式中负责人的选择,进而影响社会治理,B项正确;题干中主要强调的是乡约相关负责人的择人标准,并未提及律令以及律令儒家化的内容,排除A项;里甲制度是明朝基层组织形式之一,但材料没有信息表明它与乡约负责人择人及基层稳定的关系,排除C项;材料强调的是按照一定标准选择乡约负责人来参与地方治理,并没有体现宗族势力主导地方秩序,排除D项。故选B项。

提升题:

7.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】先秦时期的德治与法治

【详解】根据题干设问词,可知这是本质题,据材料关键信息可知准确时空是:古代中国。根据材料及所学可知,“天宠湖南”将地域发展与“天”的眷顾关联,本质上是一种“天命”与“人事”结合的观念——既承认“天”的主宰作用,又强调通过人为努力(如保民、德治)获得“天”的青睐。这种观念与西周“敬天保民”思想比较契合,C项正确;殷商崇拜鬼神,强调通过占卜直接听命于“天”,政治行为高度依赖神权,缺乏“人事”与“天命”的关联,排除A项;老子主张“人法地,地法天,天法道,道法自然”,强调顺应自然规律,反对人为干预(“无为”),与“天宠”中“天主动眷顾”“人需争取天命”的主动入世逻辑不符,排除B项;荀子提出“制天命而用之”,强调人对自然的征服与利用,否定“天”的主宰地位,与“天宠”中“天主动赐福”的观念截然对立,排除D项。故选C项。

8.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】秦汉至隋唐时期的法律与教化

【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:秦(中国)。根据材料概括可知:判处死刑有利于社会秩序的稳定,“赀罪”的甲、盾都是保证国家战争时武器之用,徭役保证大量的劳动力,可见秦朝的法律惩戒,最终都会以保证国家的基本运转为前提,A项正确;秦朝的法律较为严苛,保障了秦朝的长治久安与秦的二世而亡的史实不符,排除B项;材料中没有具体提到如何“宽刑”,涉及的是法律案件的判刑结果和惩治内容,排除C项;材料涉及的是法律惩治的内容,与商品经济的发展无关,排除D项。故选A项。

9.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】宋元至明清时期的法律

【详解】据主题干的设问词可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空:南宋(中国)。从材料信息看,宋慈在司法验尸工作中强调对狱案要“审之又审”,体现了对法理的重视,即严格按照司法程序和要求来处理案件;又以“孝子之心”对待死者,展现了他对死者的尊重和同情(人情),所以反映了宋慈在司法实践中兼顾法理与人情,A项正确。宋代中西交流有限,且材料未提及西方医学影响,宋慈的检验技术主要源于中国传统医学和实践经验,排除B项;知行合一是明朝思想家王守仁的主张,与材料时间不符,排除C项;材料主要反映的是宋慈在处理案件时的态度和方法,虽然在验尸过程中一定程度上体现了儒家伦理观念的影响,但并非推动律令的儒家化,因此推动了律令的儒家化是对材料的过度解读,排除D项。故选A项。

10.【答案】B

【难度】0.4

【知识点】儒学的基层教化

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是宋朝(中国)。根据材料可知,宋代地方官拆除祭祀藩镇叛将吴元济的庙宇,同时立唐代贤相的祠堂。通过这种方式,利用树立贤相的正面形象,对民众进行价值观引导,用贤相的忠义等道德观念影响民众,这属于重视对民众的社会教化,B项正确;表格中主要呈现的是对与藩镇叛将相关庙宇的处置,并未涉及对藩镇割据势力在军事或政治上的高压打击等内容,排除A项;表格内容重点在于对不同庙宇的处置以影响民众观念,而不是强力推行乡约制度,乡约制度在表格中未体现,排除C项;仅仅拆除叛将庙宇和立贤相祠堂,不能说就实现了儒家伦理的重塑,这种表述过于夸大,表格信息不能充分支撑这一点,排除D项。故选B项。

11.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】明清时期的乡约

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料可知,乡饮酒礼是中国古代嘉礼之一,是敬贤尊老之礼,是综合性的宣传孝道,推行礼法的活动,明朝规定府、州、县及里社每年均需定期举办乡饮酒礼,并规定了一种宣读律令的礼仪程序,所有有过错之人需到主位前站立聆听,宣读完毕后,众人返回原位,主要是为了加强对基层民众的教化,D项正确;西周礼乐制度以分封制和宗法制为基础,强调等级森严的贵族秩序;而明朝乡饮酒礼中的“读律令”是强化中央集权、维护封建统治的实用手段,二者时代背景和本质目的截然不同,不存在直接的“延续”关系,排除A项;乡饮酒礼本身具有儒家“礼治”色彩,旨在通过礼仪强化伦理等级(如长幼有序),但“读律令”的核心是宣扬国家法律,属于法家“法治”范畴,排除B项;整体仪式的核心是预防性教化(通过宣读法律威慑潜在犯罪、强化法律意识),而非以惩罚为目的,排除C项。故选D项。

创新题:

12.【答案】(1)目的:培养个体的德性;实现社会秩序的和谐;巩固统治者的统治;实现移风易俗。

(2)示例:

论题:唐代的法治与教化实现了有机结合。

阐述:唐代加强法律的编纂工作,《唐律疏议》标志着中华法系的确立;唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”的伦理相关律文有数十条之多。唐朝提倡礼治,“合礼裁判”“出于礼而入于刑”,体现出一定的人文关怀精神;在社会层面,唐政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。

综上所述,唐代既重视法治,又提倡礼治,实现了法律与礼仪的有机结合,为后世国家治理提供有益借鉴。

(“示例”仅作参考,其他答案言之有理亦可酌情给分)

【难度】0.4

【知识点】先秦时期的德治与法治、秦汉至隋唐时期的法律与教化、宋元至明清时期的法律、明清时期的乡约

【详解】(1)本题是特点题。时空是:古代中国。目的:根据材料“在中国历史上,各家各派的伦理思想各异,但是对社会成员所施加的有组织、有系统的道德影响的教化活动的最终意图是一样的,就是创造和谐社会,培养德性,磨砺人格和导人向善”并结合所学知识,可知培养个体的德性;根据材料“传统儒家思想认为通过礼义的道德教化,在社会上能够形成良好的道德风尚,醇厚社会风气”并结合所学知识,可知实现社会秩序的和谐;根据材料“在明清两代,不少地方的宗规、族规,往往首列《教民六谕》,这说明中国古代的家族是自觉配合朝廷推行教化的”并结合所学知识,可知巩固统治者的统治;根据材料“通过对人们的教化,秦国出现了‘道不拾遗,民不妄取,兵革大强,诸侯畏惧’的强盛局面”并结合所学知识,可知实现移风易俗。

(2)本题是评论解说题。时空是:唐(中国)。首先,根据材料二并结合所学历史知识,围绕“中国古代的法治与教化”写一篇小论文,根据材料“《唐律疏议》提出‘德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也’,直接把礼义道德规范纳入其中一些法律条文,使儒家学说法典化”并结合所学知识,可得出论题唐代的法治与教化实现了有机结合。其次,围绕论题进行论述,史论结合,逻辑清晰,表述成文,可从《唐律疏议》的地位、内容和作用进行论述,如:结合所学知识,可知唐代加强法律的编纂工作,《唐律疏议》标志着中华法系的确立;根据材料“《唐律疏议》浸染了浓厚的儒家文化色彩,体现‘法自君出,权尊于法’的原则。法律‘出于礼则入于刑’‘德主而刑辅’‘依法断案’也是‘合礼裁判’,谋叛、不孝、不睦、不义等被纳入到刑法体系中去了。中国古代法律所及之处大多与国家有关”,可知唐律是礼法结合的典范,如对儒家伦理中的“孝”的伦理相关律文有数十条之多。唐朝提倡礼治,“合礼裁判”“出于礼而入于刑”,体现出一定的人文关怀精神;在社会层面,唐政府推广魏晋南北朝以来重视家训的经验,强化基层教化。最后,回扣主题,总结提升,得出结论,唐代既重视法治,又提倡礼治,实现了法律与礼仪的有机结合,为后世国家治理提供有益借鉴。

13.【答案】(1)特点:有固定的时间和场所;组织人为年长贤能者;参与者为宗族成员;仪式隆重且丰富;内容为宣讲圣谕、评定善恶;有较强的约束力。(任答5点)说明:通过乡约推行基层教化,有利于基层民众的自我管理,可弥补地方官府统治的不足。

(2)不同之处:(性质方面)政治色彩浓厚;(程序方面)一定程度上受西方影响。原因:1912年,中华民国初建,祭祀黄帝可以体现政权的合法性;20世纪30年代,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,祭祀黄帝有利于团结抗日。

(3)内容:香港。标志性意义:中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。

论题:仪式凝聚社会(仪式强化认同、仪式彰显力量等亦可)。

【难度】0.4

【知识点】临时政府与《临时约法》、国共第二次合作与抗日民族统一战线的建立、香港、澳门回归祖国、明清时期的乡约

【详解】(1)本题是特点类、影响类材料题。时空是:明(中国)。特点:根据材料“明代讲乡约仪式十分隆重,以明代徽州文堂陈氏为例,每月初一,约正(年长贤能者担任)鸣锣集合,率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会”,可知其特点是有固定的时间和场所;根据材料“约正(年长贤能者担任)鸣锣集合”,可得出其特点是组织人为年长贤能者;根据材料“率众(均为本宗族成员)在祠堂举行讲乡约会”,可得出参与者为宗族成员;根据材料“常配有童生歌诗、击鼓肃敬、五拜三叩、进茶点、圆揖等仪式”,可得出其特点是仪式隆重且丰富;根据材料“先由司讲宣读明太祖‘圣谕六言’,然后讲评乡人善恶,并书善恶二簿中”,可得出其特点是内容为宣讲圣谕、评定善恶;根据材料“违反乡约条文,或不赴讲乡约会者,初犯,由约正、约副‘正言谕之’。严重的,书入恶簿,‘生则不许入会,死则不许入祠’”,可得出有较强的约束力。说明:根据材料“因此,乡约在地方官僚政治中发挥了官府行政权力所不能替代的作用”并结合所学知识,可知通过乡约推行基层教化,有利于基层民众的自我管理,可弥补地方官府统治的不足。

(2)本题是对比类、背景类材料题。时空是:古代至近代中国。不同之处:根据材料“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为”并结合所学知识,可知其不同之处为(性质方面)政治色彩浓厚;根据材料“此次祭祀的典礼程序包含全体肃立、奏乐、主祭官就位、与祭者就位、上香、献爵、献花、恭读祭文、行三鞠躬礼、静默三分钟、奏乐鸣炮、绕陵一周、摄影留念共十三个程序”并结合所学知识,可知(程序方面)一定程度上受西方影响。原因:根据材料“中国自古以来便有新政权诞生后需要用一种仪式宣示自己合法性的传统。中华民国成立后,孙中山即于1912年农历三月派团祭祀黄帝”,可知其原因是1912年,中华民国初建,祭祀黄帝可以体现政权的合法性;根据材料“赫赫始祖,吾华肇造。……东等不才,剑屦俱奋,万里崎岖,为国效命。频年苦斗,备历险夷,匈奴未灭,何以家为”并结合所学知识,可知其原因是20世纪30年代,中日民族矛盾逐渐上升为主要矛盾,祭祀黄帝有利于团结抗日。

(3)本题是特点类、影响类材料题。时空是:现代中国。内容:根据材料“23时59分,英国国旗在英国国歌乐曲声中缓缓降落。随着‘米字旗’的降下,英国在________一个半世纪的殖民统治宣告结束”并结合所学知识,可知该内容为香港。标志性意义:根据材料“7月1日零点整,激动人心的神圣时刻到来了:中国人民解放军军乐队奏起雄壮的中华人民共和国国歌”并结合所学知识,可知香港回归的意义是中国对香港恢复行使主权,中华人民共和国香港特别行政区正式成立。

论题:综合上述材料并结合所学知识,可从仪式的作用角度进行论题的拟定,如:仪式凝聚社会(仪式强化认同、仪式彰显力量等亦可)。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理