选择性必修1 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第10课 当代中国的法治与精神文明建设 学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 635.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

【课标要求】

了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

【知识解读】

当代中国的法治与精神文明建设

★聚焦:梳理新中国法治教化演变过程,重点分析不同阶段影响其发展的时代背景和影响?

法治 教化

社会主义革命和建设 1949年《共同纲领》①新民主主义社会性质 《中央人民政府组织法》 《中国人民政治协商会议组织法》 1950年《中华人民共和国婚姻法》 《土地改革法》 1954年《中华人民共和国宪法》社会主义性质 《国务院组织法》 《人民法院组织法》 《人民检察院组织法》 新中国社会主义法治建设的奠基 背景:社会主义革命和建设 百废待兴物质匮乏 精神与模范: 健康向上 为人民服务 互相关心互相爱护互相帮助 热爱党 热爱社会主义⑦焦裕禄 雷锋 关心集体无私奉献范孟泰 时传祥 王进喜 李四光 华罗庚 意义: 激发全国人民热情和干劲 促进社会主义革命和建设

社会主义现代化建设新时期 重建法制[1978——1990] 文革结束 改革开放 中共:依法治国十六字方针:有法可依 有法必依 执法必严 违法必究 法律:1982年《宪法》《刑法》《刑事诉讼法》 ②《中外合资经营企业法》《经济合同法》一批基本法律 发展法治[1990——2012] 全面推进社会主义市场经济 中共:1997年十五大提出③依法治国 建设社会主义法治国家 法律: 1999 2004年修宪 依法治国 法治国家 保障人权写入宪法 2010年④中国特色社会主义法律体系形成[标志社会主义制度逐步走向成熟;奠定民族复兴的法制基础] 全面依法治国[2012—2022] 进入中国特色社会主义建设新时代 中共:2012年十八大提出⑤全面依法治国思想 [依法治国新十六字方针:科学立法 严格执法 公正司法 全民守法] 法律: 2018年通过修正案[习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法] 2020年通过⑥《民法典》“社会生活的百科全书” [新中国第一部以法典命名的法律 居于法律体系中基础性地位] 文革结束 改革开放[1978——1990] 80年代 “五讲四美三热爱” 全面推进社会主义市场经济[1990——2012] 90年代 创建文明城市 文明村镇 文明行业活动 1994年《爱国主义教育实施纲要》 2001年《公民道德建设实施纲要》以德治国 进入中国特色社会主义建设新时代[2012——2022] 2012年十八大提炼形成⑧社会主义核心价值观 时代模范:杨善洲 黄大年等一批大模范 时代精神:热爱祖国 奉献人民 自强不息 砥砺前行 积极进取 崇德向善

备注 社会主义革命和建设时期[1949——1978] 社会主义革命时期1949——1956 社会主义全面建设⑨1956——1976 社会主义现代化建设新时期[1978——2022]

【教材问答】

教材P55“思考点”:把“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”:“制”改为“治”。请你谈谈对这一字之改的认识。

提示:“法制”是指制定国家法律制度,并利用法律来治理国家,无论是专制还是民主国家,都有一定的“法制”。“法治”是在“法制”的基础上,强调法律至上,依法治国,与“人治”相对立。“法治”所依的“法”必须是体现公众意志,而非少数统治者意志。“法治”是现代民主的产物。

教材P56“思考点”:爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有什么作用和影响?

提示:⑴爱国主义是中华民族的光荣传统,是推动中国社会前进的巨大力量,是各族人民共同的精神支柱,是社会主义精神文明建设主旋律的重要组成部分。

⑵加强公民道德建设对于进一步加强社会主义精神文明建设、推动全民道德素质和社会文明程度达到新高度具有十分重要的意义。

P60-1

(1)分析发展社会主义市场经济产生的双重影响。

(2)说明开展社会主义精神文明建设要解决哪些问题。

(3)说明社会主义精神文明建设体现了哪些优势。

P60-2

宪法结构的调整,更加有利于人民当家作主。具体表现在:一是充分保障人民依法实行民主选举、民主协商、民主管理、民主监督,享有广泛的权利;二是有利于动员人民以国家主人翁的地位投身于社会主义建设,把各方面智慧和力量凝聚起来;三是有利于保证国家机关协调高效运转,实行民主集中制,保证国家统一组织各项事业;四是切实维护国家统一、民族团结和社会和谐稳定,巩固和发展全国各族人民大团结。法律是最重要的制度形式,也是制度的最高形态。随着中国特色社会主义事业的不断发展,随着人民对包括法治在内的美好生活需要的不断增长,随着国内外发展环境和形势的日益复杂,我们要健全保障宪法全面实施的体制机制,完善立法体制机制,健全社会公平正义的法治保障制度,加强对法律实施的监督,而这一切都是建立在保证人民当家作主的原则上。

【练习巩固】

基础题:

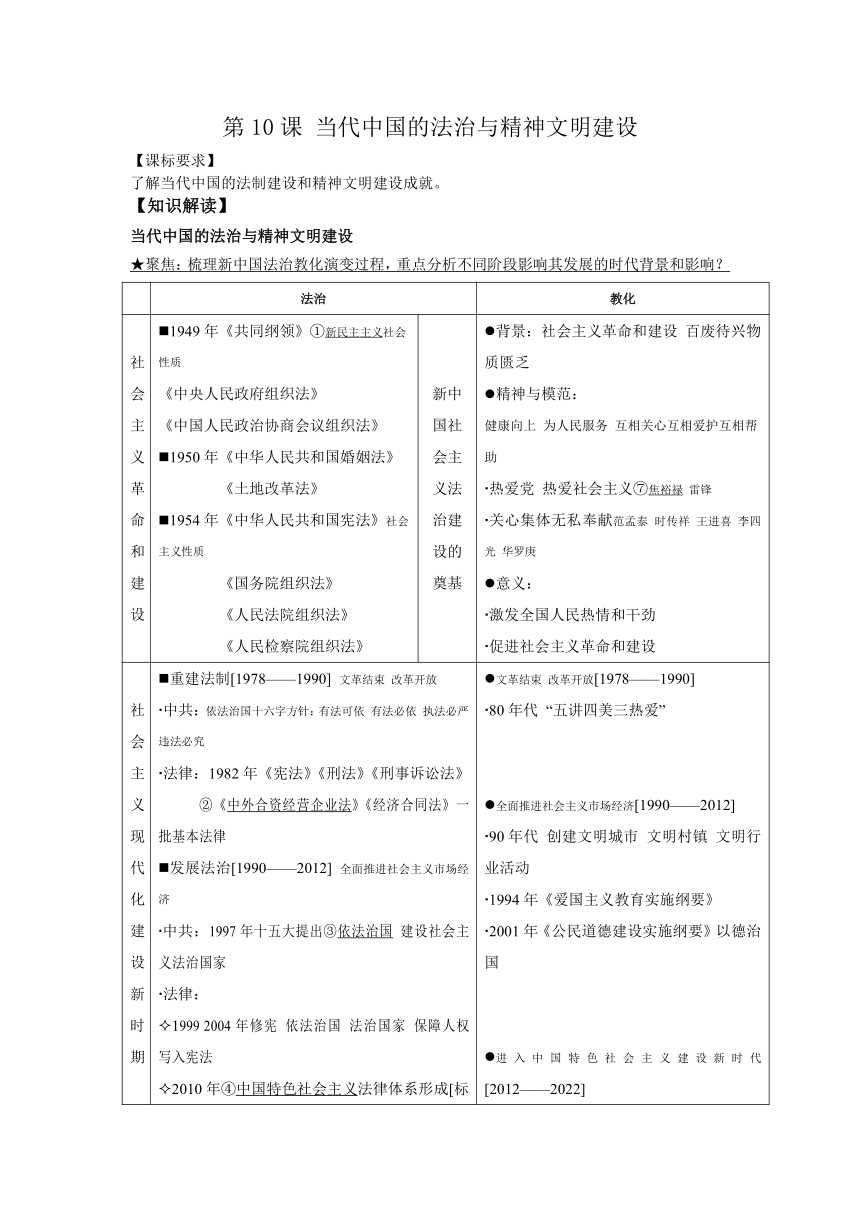

1.如图是1953年《解放军画报》刊载的图片,图片描绘女拖拉机手形象,配文“婚姻自主,劳动光荣!”。据有关统计数字显示,当年全国离婚案中70%由女性提出。上述状况出现的主要原因是( )

农村土地改革的完成 B.社会主义制度的确立

C.封建婚姻制度的废除 D.婚姻完全自主的风尚

2.截至2023年12月31日,我国现行有效的法律共300件;法律服务机构达到75.4万个,专业法律服务人员399.7万人,建成59万余个公共法律服务中心;共有人民陪审员32.7万余人,人民监督员2.5万人。这表明我国( )

A.司法体系趋于完备 B.立法成果较为显著 C.法治建设成就巨大 D.法律制度不断健全

3.《中华人民共和国民法典》第6条依“绿色原则”在民事主体侵权责任中增设生态修复、污染责任等条款;第127条明确了虚拟财产保护;第1032—1039条强化了对个人信息权的数据安全保护。这体现了该部法典( )

A.中国特色 B.实践特色 C.时代特色 D.平等特色

4.下表是1981—1988年《人民日报》劳动节社论题目列表。这些可用于研究( )

发扬主人翁的实干精神——庆祝“五一”国际劳动节 1981年5月1日

工人阶级要站在改革的前列——庆祝“五一”国际劳动节 1984年5月1日

投身到改革的洪流中去——纪念“五一”一百周年 1986年5月1日

我们播下汗水,才能收获现代化——“五一”节致劳动者 1988年5月1日

A.现代化建设成为社会共识 B.工人阶级政治地位的巩固

C.社会思想道德水平的提升 D.精神文明建设的时代新风

5.改革开放以来,党的乡风文明建设顺利开展。一是开展“五讲四美三热爱”活动,二是开展五好文明家庭创建活动,三是开展文明村镇与和谐村镇创建活动,四是开展“讲文明树新风”活动,五是开展婚育新风进万家活动,六是开展创建文明集市活动。这些活动( )

①为乡村振兴提供精神动力 ②开创了艰苦奋斗的作风

③有利于农村新风尚的形成 ④推动了农村现代化建设

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.1992年我国通过了《中华人民共和国海商法》,该法以当时通行的国际公约为基础,是新中国第一部海商法。该法对调整海上运输关系和船舶关系,促进海上运输和贸易的发展,发挥了里程碑的作用。对此解读正确的是,当时( )

A.国际法成为我国的最高法 B.经济体制改革推动我国法制建设

C.我国法律引入了英美法系 D.中国特色社会主义法律体系形成

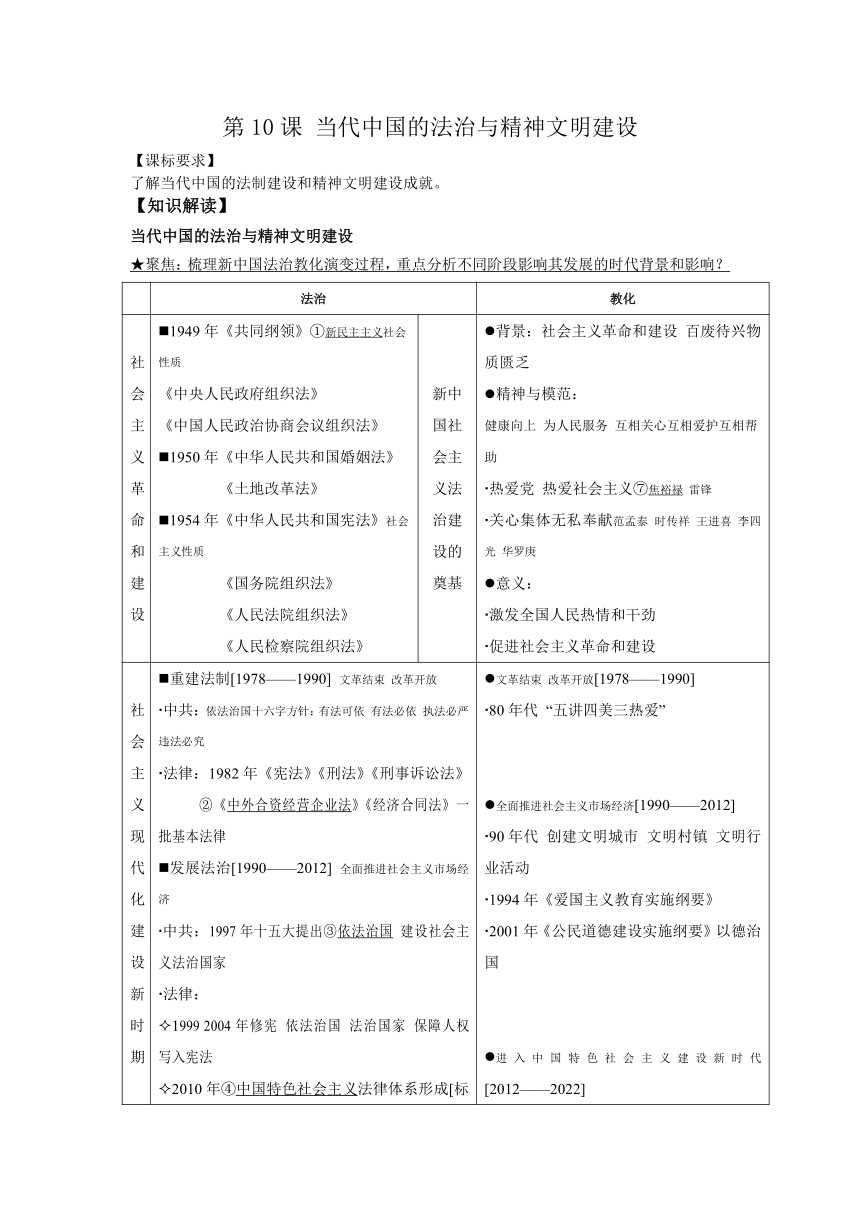

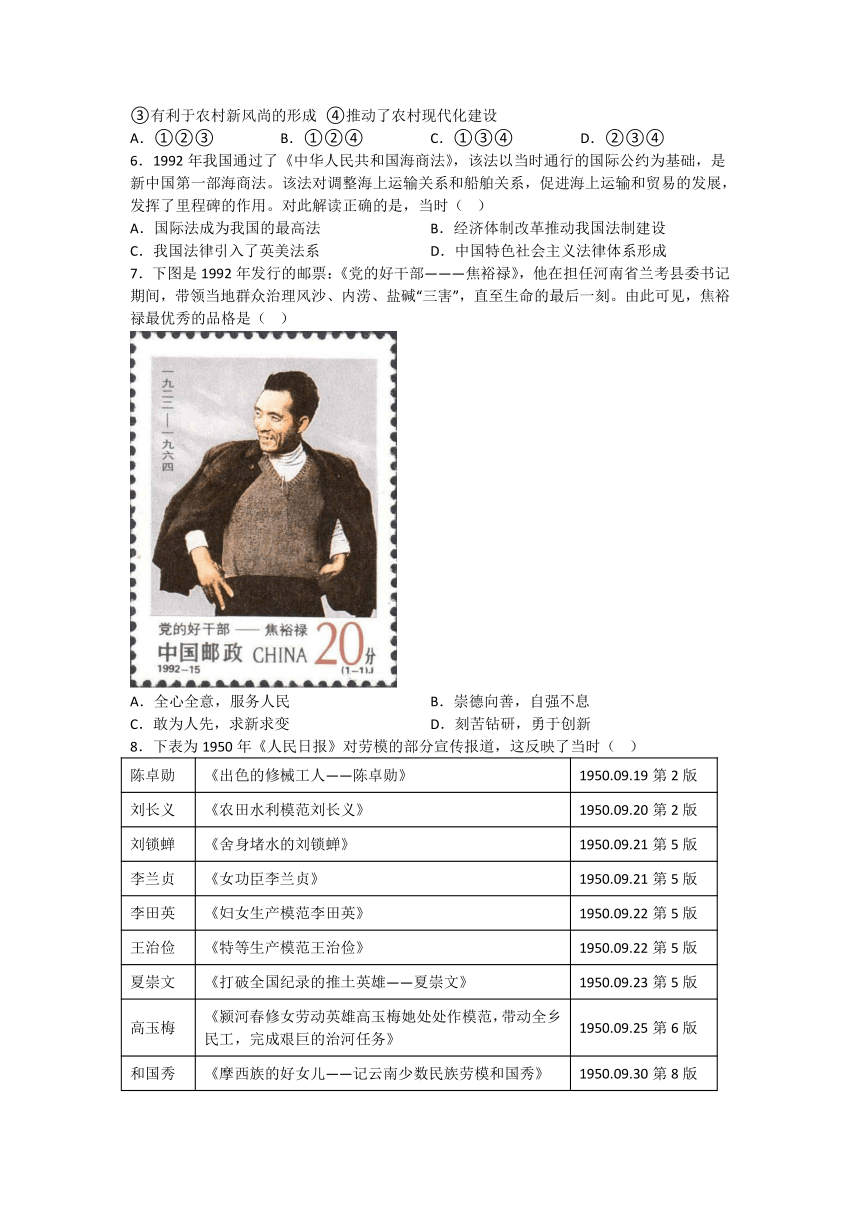

7.下图是1992年发行的邮票:《党的好干部———焦裕禄》,他在担任河南省兰考县委书记期间,带领当地群众治理风沙、内涝、盐碱“三害”,直至生命的最后一刻。由此可见,焦裕禄最优秀的品格是( )

A.全心全意,服务人民 B.崇德向善,自强不息

C.敢为人先,求新求变 D.刻苦钻研,勇于创新

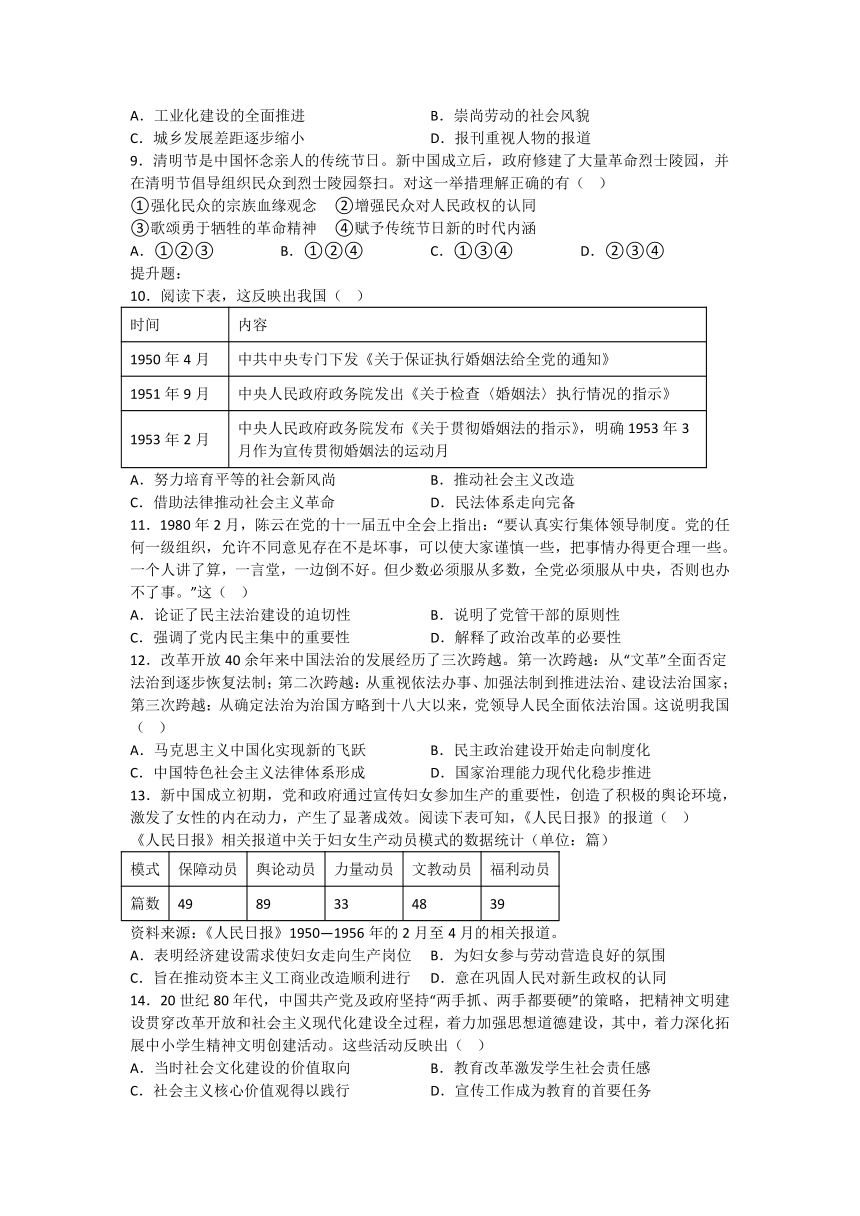

8.下表为1950年《人民日报》对劳模的部分宣传报道,这反映了当时( )

陈卓勋 《出色的修械工人——陈卓勋》 1950.09.19第2版

刘长义 《农田水利模范刘长义》 1950.09.20第2版

刘锁蝉 《舍身堵水的刘锁蝉》 1950.09.21第5版

李兰贞 《女功臣李兰贞》 1950.09.21第5版

李田英 《妇女生产模范李田英》 1950.09.22第5版

王治俭 《特等生产模范王治俭》 1950.09.22第5版

夏崇文 《打破全国纪录的推土英雄——夏崇文》 1950.09.23第5版

高玉梅 《颍河春修女劳动英雄高玉梅她处处作模范,带动全乡民工,完成艰巨的治河任务》 1950.09.25第6版

和国秀 《摩西族的好女儿——记云南少数民族劳模和国秀》 1950.09.30第8版

A.工业化建设的全面推进 B.崇尚劳动的社会风貌

C.城乡发展差距逐步缩小 D.报刊重视人物的报道

9.清明节是中国怀念亲人的传统节日。新中国成立后,政府修建了大量革命烈士陵园,并在清明节倡导组织民众到烈士陵园祭扫。对这一举措理解正确的有( )

①强化民众的宗族血缘观念 ②增强民众对人民政权的认同

③歌颂勇于牺牲的革命精神 ④赋予传统节日新的时代内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

提升题:

10.阅读下表,这反映出我国( )

时间 内容

1950年4月 中共中央专门下发《关于保证执行婚姻法给全党的通知》

1951年9月 中央人民政府政务院发出《关于检查〈婚姻法〉执行情况的指示》

1953年2月 中央人民政府政务院发布《关于贯彻婚姻法的指示》,明确1953年3月作为宣传贯彻婚姻法的运动月

A.努力培育平等的社会新风尚 B.推动社会主义改造

C.借助法律推动社会主义革命 D.民法体系走向完备

11.1980年2月,陈云在党的十一届五中全会上指出:“要认真实行集体领导制度。党的任何一级组织,允许不同意见存在不是坏事,可以使大家谨慎一些,把事情办得更合理一些。一个人讲了算,一言堂,一边倒不好。但少数必须服从多数,全党必须服从中央,否则也办不了事。”这( )

A.论证了民主法治建设的迫切性 B.说明了党管干部的原则性

C.强调了党内民主集中的重要性 D.解释了政治改革的必要性

12.改革开放40余年来中国法治的发展经历了三次跨越。第一次跨越:从“文革”全面否定法治到逐步恢复法制;第二次跨越:从重视依法办事、加强法制到推进法治、建设法治国家;第三次跨越:从确定法治为治国方略到十八大以来,党领导人民全面依法治国。这说明我国( )

A.马克思主义中国化实现新的飞跃 B.民主政治建设开始走向制度化

C.中国特色社会主义法律体系形成 D.国家治理能力现代化稳步推进

13.新中国成立初期,党和政府通过宣传妇女参加生产的重要性,创造了积极的舆论环境,激发了女性的内在动力,产生了显著成效。阅读下表可知,《人民日报》的报道( )

《人民日报》相关报道中关于妇女生产动员模式的数据统计(单位:篇)

模式 保障动员 舆论动员 力量动员 文教动员 福利动员

篇数 49 89 33 48 39

资料来源:《人民日报》1950—1956年的2月至4月的相关报道。

A.表明经济建设需求使妇女走向生产岗位 B.为妇女参与劳动营造良好的氛围

C.旨在推动资本主义工商业改造顺利进行 D.意在巩固人民对新生政权的认同

14.20世纪80年代,中国共产党及政府坚持“两手抓、两手都要硬”的策略,把精神文明建设贯穿改革开放和社会主义现代化建设全过程,着力加强思想道德建设,其中,着力深化拓展中小学生精神文明创建活动。这些活动反映出( )

A.当时社会文化建设的价值取向 B.教育改革激发学生社会责任感

C.社会主义核心价值观得以践行 D.宣传工作成为教育的首要任务

15.新时代以来,我国通过设立国家宪法日、完善法律体系强化制度认同,同时以“中国梦”凝聚民族复兴共识;并强调“以人民为中心”,将理论宣传与群众获得感相结合。这充分说明新时代( )

A.依法治国的方略得到了全面实施 B.中华民族伟大复兴初步实现

C.中国特色社会主义理论体系形成 D.思想政治建设注重守正创新

创新题:

16.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1937年初,陕甘宁边区政府对在春耕中态度积极、成绩优异者授予“劳动英雄”的称号,并给予精神上的鼓励。1938年,边区政府举办“延安工人制造品竞赛展览会”,奖励了147名优秀工人。1940年,边区政府召开大生产运动生产总结大会,表彰了包括毛泽东等政府机关工作人员在内的各条战线的618位劳动英雄。1943年,第一届劳动英雄代表大会召开,特等劳模每人获奖金3万元,其他各级劳动英雄也获得各种不同形式的奖励。

——摘编自李五明《陕甘宁边区的劳模运动和劳模精神》

材料二 陈景润,蜗居于6平方米的小屋,借着一盏煤油灯,用一支笔,在科研工作逐步恢复初期,攻克世界著名数学难题“哥德巴赫猜想”中的“1+2”。

李子禹,供职于中车唐山公司。为了精准追踪焊缝,他和几名技术骨干,针对不同模板、几百组数据,进行了2500多次实验,打造了国内首台高精度的高铁侧墙焊缝打磨机器人。

王进喜,新中国第一代钻井工人,怀揣“甩掉石油工业落后帽子”的雄心壮志,带领钻井队队员,用滚杠加撬杠,打出了大庆第一口喷油井。

——摘编自王永玺、张晓明《简述中国劳模的历史发展》等

(1)根据材料一,概括陕甘宁边区劳模宣传的趋势,并分析边区政府表彰劳模的目的。

(2)根据材料二,将上述劳模与相应的时代匹配,填入答题卡的括号中,并任选其中一个劳模,对其所处的时代背景及其展现出的劳模精神进行解读。

20世纪50年代( )→20世纪80年代( )→20世纪90年代至今( )

17.阅读材料,回答问题。

材料一 御史台,学纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂案议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料二 《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。

——颜钧《颜钧集》卷5《箴言六章》

(1)根据材料结合所学,概括宋代监察制度的特点。

(2)根据材料结合所学,概括中国古代国家治理的特征。谈谈你对这一治理模式的认识

(3)中国古代的国家治理智慧给我国的现代化建设带来哪些启示?

答案解析:

基础题:

1.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】新中国成立初期的法治建设

【详解】据本题主题干的设问词可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1953年(中国)。根据题干及结合所学可知,新中国成立后,颁布一系列法律法规废除封建婚姻制度,倡导婚姻自由等理念。“婚姻自主,劳动光荣”的配文以及女性积极提出离婚,正是因为封建婚姻制度被废除,新的婚姻观念逐渐深入人心,女性开始主动追求婚姻自主,C项正确;农村土地改革主要是变革土地所有制,使农民获得土地,重点在于经济层面土地权益的调整,与婚姻自主、女性提出离婚比例高的关联不大,排除A项;社会主义制度的确立是在1956年三大改造完成后,与题干时间不符,排除B项;“婚姻完全自主的风尚”表述太绝对,1953年时虽倡导婚姻自主,但受传统观念等影响,还未完全形成“完全自主”的风尚,且这是结果而非原因,排除D项。故选C项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。从材料看到,我国立法和司法及法律人才培养均取得明显成就,这表明我国法治建设成就巨大,C项正确;司法体系的完备性主要涉及法院、检察院、司法行政机关等机构的设置和运行情况。题目提供的数据更多地反映了法律服务和人员的数量,而不是司法体系的结构和功能,排除A项;立法成果主要指法律的制定和修订情况。题目提到我国现行有效的法律共300件,这确实反映了立法成果。然而,题目还提供了其他方面的数据,如法律服务机构和人员数量,这些数据更多地反映了法治建设的综合成就,而不仅仅是立法成果,排除B项;法律制度的健全主要指法律体系的完善和法律实施的有效性。题目提供的数据确实反映了法律制度的健全,但这个选项没有全面涵盖题目中的所有信息,特别是法律服务和人员方面的数据,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代中国。时代特色指顺应时代发展,《中华人民共和国民法典》创新性地将大数据时代的数字技术、构建生态文明建设,实行生态保护等时代命题融入法律体系,为社会主义现代化转型提供了法律支撑,体现了立法与时代发展同步,C项正确;中国特色是指体现社会主义性质和符合中国国情,强调结合中国国情的独创性制度,材料未直接体现,排除A项;实践特色是指符合人民实际利益和愿望,而材料条款更多是前瞻性应对新挑战,排除B项;“平等特色”侧重权利平等保护,材料内容未涉及权利主体平等问题,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】据本题主题干的设问词可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1981—1988年(中国)。根据题干及结合所学可知,1980年代是中国改革开放初期,在推进物质文明建设的同时,精神文明建设也被提上日程,核心是通过倡导“实干”“担当”“奉献”等精神,塑造与时代发展相适应的社会风尚,D项正确;材料主要体现的是思想观念的变化,而非现代化建设成为社会共识,排除A项;改革开放时期我国要进行社会主义现代化建设,但社论的重点并非单纯强调“共识”的形成,而是通过对劳动者精神状态的引导,体现国家对社会精神层面的塑造,排除A项;社论虽提及工人阶级的作用,但核心是强调各个阶层在改革和建设中的所发扬的精神,排除B项;题目未涉及道德规范、价值准则等思想道德层面的内容;《人民日报》的社论是要引导劳动者以积极态度参与国家建设,政府重视塑造社会精神面貌,但未直接反映社会思想道德水平的提升,排除C项。故选D项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】本题是组合选择题。时空是改革开放以来中国。党的这些乡风文明建设活动,像“五讲四美三热爱”“讲文明树新风”等,传播了积极向上的思想、道德观念和文化,能够激发广大农民群众建设家乡的热情和积极性 ,这种精神层面的激励可以转化为推动乡村振兴的强大精神动力,为乡村在经济、文化等各方面的发展提供有力的精神支持,①正确;五好文明家庭创建、文明村镇与和谐村镇创建、婚育新风进万家等活动,从家庭、村镇等不同层面引导农民树立新的道德观念、生活方式和行为准则,有利于在农村形成文明、和谐等新的风尚,③正确;乡风文明是农村现代化建设的重要内容,这些乡风文明建设活动提升了农民的整体素质和农村的文明程度。而良好的精神文明状态又会反作用于物质文明建设,为农村经济发展营造良好的社会环境,推动农村在产业发展、基础设施建设等方面的现代化进程,④正确,C项正确;艰苦奋斗的作风是中国共产党在长期的革命、建设过程中形成的优良传统,早在革命战争年代,中国共产党就秉持艰苦奋斗的作风,带领人民克服重重困难。并不是改革开放后这些乡风文明建设活动才开创了艰苦奋斗的作风,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:1992年的中国。1992年我国处于改革开放深化阶段,经济体制改革不断推进,这需要相匹配的法制建设作为保障,《中华人民共和国海商法》的出台正是为了适应海上运输和贸易发展的需求,体现了经济体制改革对法制建设的推动,B项正确;国际法在中国法律体系中并非最高法,宪法才是,排除A项;该法借鉴国际公约不等于引入英美法系,国际公约是基本符合各国利益的国际法条约,不能等同于英美法系,选项偷换概念,排除C项;中国特色社会主义法律体系初步形成于2010年,与题干时间不符,排除D项。故选B项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是正向题。根据材料时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据题干,焦裕禄在担任河南省兰考县委书记期间,带领群众治理风沙、内涝、盐碱“三害”,为改善当地环境和人民生活付出了巨大努力,他始终坚守岗位,直至生命的最后一刻,体现了无私奉献和全心全意为人民服务的精神,A项正确;材料主要体现焦裕禄为群众谋福祉,未突出崇德向善、自强不息的品格,排除B项;治理“三害”主要是解决当地实际民生问题,并非体现敢为人先、求新求变,排除C项;题干重点是焦裕禄带领群众治理灾害,未强调刻苦钻研、勇于创新的品格,排除D项。故选A项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1950年代(中国)。《人民日报》集中报道各类劳模,涵盖机械、农田水利、治水、生产等多个领域,体现了对劳动模范的宣扬,反映出当时崇尚劳动的社会风貌,B项正确;1950年工业化建设尚未全面推进,1953年“一五”计划才开始大规模工业化建设,排除A项;材料中未涉及城乡发展差距相关内容,无法得出城乡发展差距逐步缩小的结论,排除C项;《人民日报》报道劳模主要是弘扬劳动精神等,并非单纯重视人物报道,排除D项。故选B项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】本题是组合选择题。时空是当代中国。通过修建烈士陵园,鼓励民众参与清明祭扫,为社会各界人士提供了寄托哀思、表达敬意的场所,增强社会的凝聚力和向心力 ,②正确;政府修建大量革命烈士陵园,对民众宣传革命烈士的英勇事迹,弘扬了革命烈士为新中国的建立无私奉献、勇于牺牲的精神,③正确;清明节作为传统祭祀祖先的节日,在新的时代背景下,政府鼓励民众对革命烈士陵园的祭扫,发展了清明节的内涵,④正确。综上,②③④符合题意,D项正确;清明节,民众对祖先亲人的祭祀利于强化宗族血缘观念,但材料主要强调对革命烈士的怀念,与血缘无关,①不符合题意,排除ABC项。故选D项。

提升题:

10.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】新中国成立初期的法治建设

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:新中国成立初期(中国)。新中国成立后颁布新的婚姻法,强调男女平等、婚姻自由,此后中共中央和中央人民政府发布一系列指示,要求贯彻落实婚姻法,这反映出我国努力培育平等的社会新风尚,A项正确;1953年,我国开始社会主义改造,排除B项;社会主义革命指我国从新民主主义社会过渡到社会主义社会,与材料信息不符,排除C项;材料中是贯彻落实婚姻法,无法体现民法体系走向完备,排除D项。故选A项。

11.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是影响题。根据材料时间信息可知准确时空是:1980年(中国)。陈云指出党要实行集体领导制度,允许不同意见存在,同时强调少数服从多数,这体现了党内既要发扬民主(允许不同意见),又要进行集中(少数服从多数),突出了党内民主集中的重要性,C项正确;题干中主要围绕集体领导制度、党内意见表达与服从等党内民主集中相关内容,未涉及民主法治建设紧迫性相关信息,排除A项;题干没有围绕党管干部原则性展开论述,重点在于党内集体领导、意见处理等方面,并非党管干部原则性问题,排除B项;“政治改革”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

12.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强、十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:改革开放以来的中国。根据材料信息“改革开放以来法治发展三次跨越:恢复法制→建设法治国家→全面依法治国”并结合所学知识可知,改革开放以来,中国法治建设实现三次跨越,说明我国国家治理水平不断提高,法治建设的深化体现国家治理体系与能力现代化持续推进,D项正确;中国特色社会主义理论体系的建立,标志马克思主义中国化实现新的飞跃,排除A项;1954年第一届全国人民代表大会的召开,制定了《中华人民共和国宪法》,标志中国民主政治建设开始走向制度化,排除B项;中国特色社会主义法律体系形成于2010年,但材料强调法治进程的长期性,排除C项。故选D项。

13.【答案】B

【难度】0.4

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】据本题主题干设问词,可知这是背景题、目的题。时空是现代(中国)。根据“(党和政府)宣传妇女参加生产的重要性”“创造了积极的舆论环境,激发了女性的内在动力,产生了显著成”,综合表格统计数据“舆论动员89篇”“保障动员49篇”“文教动员48篇”等信息,结合所学可知,《人民日报》报道的妇女生产动员模式中,突出了舆论宣传、权益保障和文化教育,强调妇女在社会建设中的重要作用,有利于让整个社会意识到妇女参与生产的重要性,为妇女参与社会劳动营造了良好的社会氛围,B项正确;材料强调的是为女性从事社会生产营造良好氛围的努力,而非妇女走向工作岗位表现,排除A项;资本主义工商业改造主要针对生产资料所有制为核心的生产关系,与动员妇女生产的大量报道没有直接关联,且资本主义工商业的社会主义改造开始于1953年,排除C项;材料强调的是引导社会认可妇女参与社会生产,并非强化人民对新生政权的政治认同,并且1952年底,国民经济恢复,政权已得到巩固,党和国家主要任务是社会主义革命和建设,排除D项。故选B项。

14.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是20世纪80年代(中国)。根据材料可知,20世纪80年代,党和政府重视精神文明建设并深化拓展中小学生精神文明创建活动,这体现了对社会文化建设方面的重视和引导,反映了当时社会文化建设注重精神文明层面的价值取向,A项正确;材料强调的是精神文明建设,而非教育改革,排除B项;社会主义核心价值观在党的十八大上提出,与材料时间不符,排除C项;题干只是说重视精神文明建设和中小学生精神文明创建活动,不能就此得出宣传工作成为教育的首要任务,表述过于绝对,排除D项。故选A项。

15.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:现代中国。根据材料和所学可知,强化制度认同、实现民族复兴、“以人民为中心”,都是中国共产党一直以来所坚持的,体现出守正,设立国家宪法日、以“中国梦”凝聚民族复兴共识、注重群众获得感等体现出创新,这充分说明新时代思想政治建设注重守正创新,D项正确;以法治国、中华民族伟大复兴仅是材料的一方面,说法片面,排除AB项;中国特色社会主义理论体系形成时间是在2007年,与材料无关,排除C项。故选D项。

创新题:

16.【答案】(1)趋势:从生产领域到各行各业;从单一的精神表彰到形式多样的奖励。

目的:促进生产;培养民众的主人翁精神;为抗战胜利创造条件。(任答一点)

(2)示例:

20世纪50年代(王进喜)→20世纪80年代(陈景润)→20世纪90年代至今(李子禹)

解读1:以王进喜为例。新中国成立后,人民当家作主,劳动者心中充满感恩之情和报效祖国的劳动热情。20世纪50年代,新中国需要为社会主义工业化奠基,故优先发展重工业,而石油工业尤其重要。最终在石油工人们的努力下,我国克服了工业基础薄弱等困难,石油工业得到发展。王进喜作为石油工人的代表,展现出石油工人热爱祖国、不畏困难、苦干实干的精神。

解读2:以陈景润为例。20世纪80年代,中国处于改革开放初期,国家的工作着重点转移到社会主义现代化建设上来,知识对经济和国家发展的重要性重新得到重视。陈景润在物质条件极其匮乏的环境下潜心钻研,最终攻克世界著名数学难题,展现出新中国知识分子在社会主义建设新时期勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。

解读3:以李子禹为例。20世纪90年代以来,中国的经济面临着发展高新技术产业的任务。李子禹作为新时代高铁车体制造的基层技术人员,坚持自主创新,积极推动高铁数字化、智能化、产业化,展现出新时代技术工人与时俱进、科技创新、创造价值的劳动精神。

(解读时代背景;阐明具体的劳模精神)

【难度】0.4

【知识点】边区政府的制度探索、社会主义革命和建设时期的英雄模范、改革开放后社会主义精神文明建设的加强、十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】(1)本题是特点题。时空是近代中国。趋势:据材料一“陕甘宁边区政府对在春耕中态度积极、成绩优异者授予‘劳动英雄’的称号”“边区政府举办‘延安工人制造品竞赛展览会’,奖励了147名优秀工人”“1940年,边区政府召开大生产运动生产总结大会,表彰了包括毛泽东等政府机关工作人员在内的各条战线的618位劳动英雄。”可知,从生产领域到各行各业;据材料一“并给予精神上的鼓励”“特等劳模每人获奖金3万元,其他各级劳动英雄也获得各种不同形式的奖励”可知,从单一的精神表彰到形式多样的奖励。目的:据材料一“1937年初”“1940年”等时间信息并结合所学可知,边区政府表彰劳模有利于促进生产,培养民众的主人翁精神,为抗战胜利创造条件。

(2)本题是评论解说题。时空是现代中国。填空:据材料二“打出了大庆第一口喷油井”等三位人物的事迹并结合所学可知,20世纪50年代(王进喜)→20世纪80年代(陈景润)→20世纪90年代至今(李子禹)。解读:以王进喜为例,据材料二“新中国第一代钻井工人……打出了大庆第一口喷油井”并结合一五计划、“铁人精神”等内容可知,新中国成立后,人民当家作主,劳动者心中充满感恩之情和报效祖国的劳动热情。20世纪50年代,新中国需要为社会主义工业化奠基,故优先发展重工业,而石油工业尤其重要。最终在石油工人们的努力下,我国克服了工业基础薄弱等困难,石油工业得到发展。王进喜作为石油工人的代表,展现出石油工人热爱祖国、不畏困难、苦干实干的精神。以陈景润为例。据材料二“陈景润,蜗居于6平方米的小屋,借着一盏煤油灯,用一支笔,在科研工作逐步恢复初期,攻克世界著名数学难题’哥德巴赫猜想’中的‘1+2’。”及所学社会主义现代化建设的内容可知,20世纪80年代,中国处于改革开放初期,国家的工作着重点转移到社会主义现代化建设上来,知识对经济和国家发展的重要性重新得到重视。陈景润在物质条件极其匮乏的环境下潜心钻研,最终攻克世界著名数学难题,展现出新中国知识分子在社会主义建设新时期勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。以李子禹为例。据材料二“李子禹,供职于中车唐山公司。为了精准追踪焊缝,他和几名技术骨干,针对不同模板、几百组数据,进行了2500多次实验,打造了国内首台高精度的高铁侧墙焊缝打磨机器人。”及所学信息化时代的内容可知,20世纪90年代以来,中国的经济面临着发展高新技术产业的任务。李子禹作为新时代高铁车体制造的基层技术人员,坚持自主创新,积极推动高铁数字化、智能化、产业化,展现出新时代技术工人与时俱进、科技创新、创造价值的劳动精神。

17.【答案】(1)机构独立,权责分明;检查范围广;以轻制重;大事挺辨,小事弹奏,分类处置。

(2)中国的治理模式展现了独特的智慧,强调德治与法治并重。通过社会教化,提升民众的道德修养,增强社会凝聚力;同时制定了详尽的法律条文,维护社会秩序,有利于维护国家的统一。但是中国传统的法治实质上是人治,是服务于皇权的,权力过于集中,缺乏有效的民主监督,具有社会和时代的局限性。

(3)加强民主法制建设,保障人民民主;保证法律面前人人平等;加强民主监督,权力制衡;法治建设与精神文明建设并举。

【难度】0.4

【知识点】隋唐至两宋时期的官员监察制度、宋元至明清时期的法律、儒学的基层教化、十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】(1)本题是特点题。时空是宋代(中国)。根据材料一“御史台,学纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂案议),小事则奏弹(上奏、弹劾)”可得出御史台作为监察机构,其职责是纠察官员的不正行为和维护纲纪,体现了机构独立和权责分明的特点;“大事则廷辨,小事则奏弹”则说明监察制度检查范围广,并且以轻制重,大事廷辨,小事奏弹,分类处置。

(2)本题是特点题、认识题。时空是古代中国。根据材料二“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为”可概括中国古代国家治理的特征,并结合所学可知,中国古代国家治理强调德治与法治并重,通过社会教化提升民众道德修养,增强社会凝聚力;同时制定了详尽的法律条文,维护社会秩序,有利于维护国家的统一。但是中国传统的法治实质上是人治,是服务于皇权的,权力过于集中,缺乏有效的民主监督,具有社会和时代的局限性。

(3)本题是认识题。时空是古今中国。根据材料并结合所学可知,中国古代的国家治理智慧给我国的现代化建设带来的启示可从法制建设、民主监督、法治和精神文明建设等几个角度展开,如加强民主法制建设,保障人民民主;保证法律面前人人平等;加强民主监督,权力制衡;法治建设与精神文明建设并举。这些启示可以帮助我们构建更加公正、公平、透明的社会治理体系。

【课标要求】

了解当代中国的法制建设和精神文明建设成就。

【知识解读】

当代中国的法治与精神文明建设

★聚焦:梳理新中国法治教化演变过程,重点分析不同阶段影响其发展的时代背景和影响?

法治 教化

社会主义革命和建设 1949年《共同纲领》①新民主主义社会性质 《中央人民政府组织法》 《中国人民政治协商会议组织法》 1950年《中华人民共和国婚姻法》 《土地改革法》 1954年《中华人民共和国宪法》社会主义性质 《国务院组织法》 《人民法院组织法》 《人民检察院组织法》 新中国社会主义法治建设的奠基 背景:社会主义革命和建设 百废待兴物质匮乏 精神与模范: 健康向上 为人民服务 互相关心互相爱护互相帮助 热爱党 热爱社会主义⑦焦裕禄 雷锋 关心集体无私奉献范孟泰 时传祥 王进喜 李四光 华罗庚 意义: 激发全国人民热情和干劲 促进社会主义革命和建设

社会主义现代化建设新时期 重建法制[1978——1990] 文革结束 改革开放 中共:依法治国十六字方针:有法可依 有法必依 执法必严 违法必究 法律:1982年《宪法》《刑法》《刑事诉讼法》 ②《中外合资经营企业法》《经济合同法》一批基本法律 发展法治[1990——2012] 全面推进社会主义市场经济 中共:1997年十五大提出③依法治国 建设社会主义法治国家 法律: 1999 2004年修宪 依法治国 法治国家 保障人权写入宪法 2010年④中国特色社会主义法律体系形成[标志社会主义制度逐步走向成熟;奠定民族复兴的法制基础] 全面依法治国[2012—2022] 进入中国特色社会主义建设新时代 中共:2012年十八大提出⑤全面依法治国思想 [依法治国新十六字方针:科学立法 严格执法 公正司法 全民守法] 法律: 2018年通过修正案[习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法] 2020年通过⑥《民法典》“社会生活的百科全书” [新中国第一部以法典命名的法律 居于法律体系中基础性地位] 文革结束 改革开放[1978——1990] 80年代 “五讲四美三热爱” 全面推进社会主义市场经济[1990——2012] 90年代 创建文明城市 文明村镇 文明行业活动 1994年《爱国主义教育实施纲要》 2001年《公民道德建设实施纲要》以德治国 进入中国特色社会主义建设新时代[2012——2022] 2012年十八大提炼形成⑧社会主义核心价值观 时代模范:杨善洲 黄大年等一批大模范 时代精神:热爱祖国 奉献人民 自强不息 砥砺前行 积极进取 崇德向善

备注 社会主义革命和建设时期[1949——1978] 社会主义革命时期1949——1956 社会主义全面建设⑨1956——1976 社会主义现代化建设新时期[1978——2022]

【教材问答】

教材P55“思考点”:把“建设社会主义法制国家”改为“建设社会主义法治国家”:“制”改为“治”。请你谈谈对这一字之改的认识。

提示:“法制”是指制定国家法律制度,并利用法律来治理国家,无论是专制还是民主国家,都有一定的“法制”。“法治”是在“法制”的基础上,强调法律至上,依法治国,与“人治”相对立。“法治”所依的“法”必须是体现公众意志,而非少数统治者意志。“法治”是现代民主的产物。

教材P56“思考点”:爱国主义教育和公民道德建设对社会主义精神文明建设有什么作用和影响?

提示:⑴爱国主义是中华民族的光荣传统,是推动中国社会前进的巨大力量,是各族人民共同的精神支柱,是社会主义精神文明建设主旋律的重要组成部分。

⑵加强公民道德建设对于进一步加强社会主义精神文明建设、推动全民道德素质和社会文明程度达到新高度具有十分重要的意义。

P60-1

(1)分析发展社会主义市场经济产生的双重影响。

(2)说明开展社会主义精神文明建设要解决哪些问题。

(3)说明社会主义精神文明建设体现了哪些优势。

P60-2

宪法结构的调整,更加有利于人民当家作主。具体表现在:一是充分保障人民依法实行民主选举、民主协商、民主管理、民主监督,享有广泛的权利;二是有利于动员人民以国家主人翁的地位投身于社会主义建设,把各方面智慧和力量凝聚起来;三是有利于保证国家机关协调高效运转,实行民主集中制,保证国家统一组织各项事业;四是切实维护国家统一、民族团结和社会和谐稳定,巩固和发展全国各族人民大团结。法律是最重要的制度形式,也是制度的最高形态。随着中国特色社会主义事业的不断发展,随着人民对包括法治在内的美好生活需要的不断增长,随着国内外发展环境和形势的日益复杂,我们要健全保障宪法全面实施的体制机制,完善立法体制机制,健全社会公平正义的法治保障制度,加强对法律实施的监督,而这一切都是建立在保证人民当家作主的原则上。

【练习巩固】

基础题:

1.如图是1953年《解放军画报》刊载的图片,图片描绘女拖拉机手形象,配文“婚姻自主,劳动光荣!”。据有关统计数字显示,当年全国离婚案中70%由女性提出。上述状况出现的主要原因是( )

农村土地改革的完成 B.社会主义制度的确立

C.封建婚姻制度的废除 D.婚姻完全自主的风尚

2.截至2023年12月31日,我国现行有效的法律共300件;法律服务机构达到75.4万个,专业法律服务人员399.7万人,建成59万余个公共法律服务中心;共有人民陪审员32.7万余人,人民监督员2.5万人。这表明我国( )

A.司法体系趋于完备 B.立法成果较为显著 C.法治建设成就巨大 D.法律制度不断健全

3.《中华人民共和国民法典》第6条依“绿色原则”在民事主体侵权责任中增设生态修复、污染责任等条款;第127条明确了虚拟财产保护;第1032—1039条强化了对个人信息权的数据安全保护。这体现了该部法典( )

A.中国特色 B.实践特色 C.时代特色 D.平等特色

4.下表是1981—1988年《人民日报》劳动节社论题目列表。这些可用于研究( )

发扬主人翁的实干精神——庆祝“五一”国际劳动节 1981年5月1日

工人阶级要站在改革的前列——庆祝“五一”国际劳动节 1984年5月1日

投身到改革的洪流中去——纪念“五一”一百周年 1986年5月1日

我们播下汗水,才能收获现代化——“五一”节致劳动者 1988年5月1日

A.现代化建设成为社会共识 B.工人阶级政治地位的巩固

C.社会思想道德水平的提升 D.精神文明建设的时代新风

5.改革开放以来,党的乡风文明建设顺利开展。一是开展“五讲四美三热爱”活动,二是开展五好文明家庭创建活动,三是开展文明村镇与和谐村镇创建活动,四是开展“讲文明树新风”活动,五是开展婚育新风进万家活动,六是开展创建文明集市活动。这些活动( )

①为乡村振兴提供精神动力 ②开创了艰苦奋斗的作风

③有利于农村新风尚的形成 ④推动了农村现代化建设

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

6.1992年我国通过了《中华人民共和国海商法》,该法以当时通行的国际公约为基础,是新中国第一部海商法。该法对调整海上运输关系和船舶关系,促进海上运输和贸易的发展,发挥了里程碑的作用。对此解读正确的是,当时( )

A.国际法成为我国的最高法 B.经济体制改革推动我国法制建设

C.我国法律引入了英美法系 D.中国特色社会主义法律体系形成

7.下图是1992年发行的邮票:《党的好干部———焦裕禄》,他在担任河南省兰考县委书记期间,带领当地群众治理风沙、内涝、盐碱“三害”,直至生命的最后一刻。由此可见,焦裕禄最优秀的品格是( )

A.全心全意,服务人民 B.崇德向善,自强不息

C.敢为人先,求新求变 D.刻苦钻研,勇于创新

8.下表为1950年《人民日报》对劳模的部分宣传报道,这反映了当时( )

陈卓勋 《出色的修械工人——陈卓勋》 1950.09.19第2版

刘长义 《农田水利模范刘长义》 1950.09.20第2版

刘锁蝉 《舍身堵水的刘锁蝉》 1950.09.21第5版

李兰贞 《女功臣李兰贞》 1950.09.21第5版

李田英 《妇女生产模范李田英》 1950.09.22第5版

王治俭 《特等生产模范王治俭》 1950.09.22第5版

夏崇文 《打破全国纪录的推土英雄——夏崇文》 1950.09.23第5版

高玉梅 《颍河春修女劳动英雄高玉梅她处处作模范,带动全乡民工,完成艰巨的治河任务》 1950.09.25第6版

和国秀 《摩西族的好女儿——记云南少数民族劳模和国秀》 1950.09.30第8版

A.工业化建设的全面推进 B.崇尚劳动的社会风貌

C.城乡发展差距逐步缩小 D.报刊重视人物的报道

9.清明节是中国怀念亲人的传统节日。新中国成立后,政府修建了大量革命烈士陵园,并在清明节倡导组织民众到烈士陵园祭扫。对这一举措理解正确的有( )

①强化民众的宗族血缘观念 ②增强民众对人民政权的认同

③歌颂勇于牺牲的革命精神 ④赋予传统节日新的时代内涵

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

提升题:

10.阅读下表,这反映出我国( )

时间 内容

1950年4月 中共中央专门下发《关于保证执行婚姻法给全党的通知》

1951年9月 中央人民政府政务院发出《关于检查〈婚姻法〉执行情况的指示》

1953年2月 中央人民政府政务院发布《关于贯彻婚姻法的指示》,明确1953年3月作为宣传贯彻婚姻法的运动月

A.努力培育平等的社会新风尚 B.推动社会主义改造

C.借助法律推动社会主义革命 D.民法体系走向完备

11.1980年2月,陈云在党的十一届五中全会上指出:“要认真实行集体领导制度。党的任何一级组织,允许不同意见存在不是坏事,可以使大家谨慎一些,把事情办得更合理一些。一个人讲了算,一言堂,一边倒不好。但少数必须服从多数,全党必须服从中央,否则也办不了事。”这( )

A.论证了民主法治建设的迫切性 B.说明了党管干部的原则性

C.强调了党内民主集中的重要性 D.解释了政治改革的必要性

12.改革开放40余年来中国法治的发展经历了三次跨越。第一次跨越:从“文革”全面否定法治到逐步恢复法制;第二次跨越:从重视依法办事、加强法制到推进法治、建设法治国家;第三次跨越:从确定法治为治国方略到十八大以来,党领导人民全面依法治国。这说明我国( )

A.马克思主义中国化实现新的飞跃 B.民主政治建设开始走向制度化

C.中国特色社会主义法律体系形成 D.国家治理能力现代化稳步推进

13.新中国成立初期,党和政府通过宣传妇女参加生产的重要性,创造了积极的舆论环境,激发了女性的内在动力,产生了显著成效。阅读下表可知,《人民日报》的报道( )

《人民日报》相关报道中关于妇女生产动员模式的数据统计(单位:篇)

模式 保障动员 舆论动员 力量动员 文教动员 福利动员

篇数 49 89 33 48 39

资料来源:《人民日报》1950—1956年的2月至4月的相关报道。

A.表明经济建设需求使妇女走向生产岗位 B.为妇女参与劳动营造良好的氛围

C.旨在推动资本主义工商业改造顺利进行 D.意在巩固人民对新生政权的认同

14.20世纪80年代,中国共产党及政府坚持“两手抓、两手都要硬”的策略,把精神文明建设贯穿改革开放和社会主义现代化建设全过程,着力加强思想道德建设,其中,着力深化拓展中小学生精神文明创建活动。这些活动反映出( )

A.当时社会文化建设的价值取向 B.教育改革激发学生社会责任感

C.社会主义核心价值观得以践行 D.宣传工作成为教育的首要任务

15.新时代以来,我国通过设立国家宪法日、完善法律体系强化制度认同,同时以“中国梦”凝聚民族复兴共识;并强调“以人民为中心”,将理论宣传与群众获得感相结合。这充分说明新时代( )

A.依法治国的方略得到了全面实施 B.中华民族伟大复兴初步实现

C.中国特色社会主义理论体系形成 D.思想政治建设注重守正创新

创新题:

16.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 1937年初,陕甘宁边区政府对在春耕中态度积极、成绩优异者授予“劳动英雄”的称号,并给予精神上的鼓励。1938年,边区政府举办“延安工人制造品竞赛展览会”,奖励了147名优秀工人。1940年,边区政府召开大生产运动生产总结大会,表彰了包括毛泽东等政府机关工作人员在内的各条战线的618位劳动英雄。1943年,第一届劳动英雄代表大会召开,特等劳模每人获奖金3万元,其他各级劳动英雄也获得各种不同形式的奖励。

——摘编自李五明《陕甘宁边区的劳模运动和劳模精神》

材料二 陈景润,蜗居于6平方米的小屋,借着一盏煤油灯,用一支笔,在科研工作逐步恢复初期,攻克世界著名数学难题“哥德巴赫猜想”中的“1+2”。

李子禹,供职于中车唐山公司。为了精准追踪焊缝,他和几名技术骨干,针对不同模板、几百组数据,进行了2500多次实验,打造了国内首台高精度的高铁侧墙焊缝打磨机器人。

王进喜,新中国第一代钻井工人,怀揣“甩掉石油工业落后帽子”的雄心壮志,带领钻井队队员,用滚杠加撬杠,打出了大庆第一口喷油井。

——摘编自王永玺、张晓明《简述中国劳模的历史发展》等

(1)根据材料一,概括陕甘宁边区劳模宣传的趋势,并分析边区政府表彰劳模的目的。

(2)根据材料二,将上述劳模与相应的时代匹配,填入答题卡的括号中,并任选其中一个劳模,对其所处的时代背景及其展现出的劳模精神进行解读。

20世纪50年代( )→20世纪80年代( )→20世纪90年代至今( )

17.阅读材料,回答问题。

材料一 御史台,学纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂案议),小事则奏弹(上奏、弹劾)。

——(元)脱脱《宋史》

材料二 《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为。

——颜钧《颜钧集》卷5《箴言六章》

(1)根据材料结合所学,概括宋代监察制度的特点。

(2)根据材料结合所学,概括中国古代国家治理的特征。谈谈你对这一治理模式的认识

(3)中国古代的国家治理智慧给我国的现代化建设带来哪些启示?

答案解析:

基础题:

1.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】新中国成立初期的法治建设

【详解】据本题主题干的设问词可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是:1953年(中国)。根据题干及结合所学可知,新中国成立后,颁布一系列法律法规废除封建婚姻制度,倡导婚姻自由等理念。“婚姻自主,劳动光荣”的配文以及女性积极提出离婚,正是因为封建婚姻制度被废除,新的婚姻观念逐渐深入人心,女性开始主动追求婚姻自主,C项正确;农村土地改革主要是变革土地所有制,使农民获得土地,重点在于经济层面土地权益的调整,与婚姻自主、女性提出离婚比例高的关联不大,排除A项;社会主义制度的确立是在1956年三大改造完成后,与题干时间不符,排除B项;“婚姻完全自主的风尚”表述太绝对,1953年时虽倡导婚姻自主,但受传统观念等影响,还未完全形成“完全自主”的风尚,且这是结果而非原因,排除D项。故选C项。

2.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:当代中国。从材料看到,我国立法和司法及法律人才培养均取得明显成就,这表明我国法治建设成就巨大,C项正确;司法体系的完备性主要涉及法院、检察院、司法行政机关等机构的设置和运行情况。题目提供的数据更多地反映了法律服务和人员的数量,而不是司法体系的结构和功能,排除A项;立法成果主要指法律的制定和修订情况。题目提到我国现行有效的法律共300件,这确实反映了立法成果。然而,题目还提供了其他方面的数据,如法律服务机构和人员数量,这些数据更多地反映了法治建设的综合成就,而不仅仅是立法成果,排除B项;法律制度的健全主要指法律体系的完善和法律实施的有效性。题目提供的数据确实反映了法律制度的健全,但这个选项没有全面涵盖题目中的所有信息,特别是法律服务和人员方面的数据,排除D项。故选C项。

3.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:现代中国。时代特色指顺应时代发展,《中华人民共和国民法典》创新性地将大数据时代的数字技术、构建生态文明建设,实行生态保护等时代命题融入法律体系,为社会主义现代化转型提供了法律支撑,体现了立法与时代发展同步,C项正确;中国特色是指体现社会主义性质和符合中国国情,强调结合中国国情的独创性制度,材料未直接体现,排除A项;实践特色是指符合人民实际利益和愿望,而材料条款更多是前瞻性应对新挑战,排除B项;“平等特色”侧重权利平等保护,材料内容未涉及权利主体平等问题,排除D项。故选C项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】据本题主题干的设问词可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1981—1988年(中国)。根据题干及结合所学可知,1980年代是中国改革开放初期,在推进物质文明建设的同时,精神文明建设也被提上日程,核心是通过倡导“实干”“担当”“奉献”等精神,塑造与时代发展相适应的社会风尚,D项正确;材料主要体现的是思想观念的变化,而非现代化建设成为社会共识,排除A项;改革开放时期我国要进行社会主义现代化建设,但社论的重点并非单纯强调“共识”的形成,而是通过对劳动者精神状态的引导,体现国家对社会精神层面的塑造,排除A项;社论虽提及工人阶级的作用,但核心是强调各个阶层在改革和建设中的所发扬的精神,排除B项;题目未涉及道德规范、价值准则等思想道德层面的内容;《人民日报》的社论是要引导劳动者以积极态度参与国家建设,政府重视塑造社会精神面貌,但未直接反映社会思想道德水平的提升,排除C项。故选D项。

5.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】本题是组合选择题。时空是改革开放以来中国。党的这些乡风文明建设活动,像“五讲四美三热爱”“讲文明树新风”等,传播了积极向上的思想、道德观念和文化,能够激发广大农民群众建设家乡的热情和积极性 ,这种精神层面的激励可以转化为推动乡村振兴的强大精神动力,为乡村在经济、文化等各方面的发展提供有力的精神支持,①正确;五好文明家庭创建、文明村镇与和谐村镇创建、婚育新风进万家等活动,从家庭、村镇等不同层面引导农民树立新的道德观念、生活方式和行为准则,有利于在农村形成文明、和谐等新的风尚,③正确;乡风文明是农村现代化建设的重要内容,这些乡风文明建设活动提升了农民的整体素质和农村的文明程度。而良好的精神文明状态又会反作用于物质文明建设,为农村经济发展营造良好的社会环境,推动农村在产业发展、基础设施建设等方面的现代化进程,④正确,C项正确;艰苦奋斗的作风是中国共产党在长期的革命、建设过程中形成的优良传统,早在革命战争年代,中国共产党就秉持艰苦奋斗的作风,带领人民克服重重困难。并不是改革开放后这些乡风文明建设活动才开创了艰苦奋斗的作风,②不符合题意,排除ABD项。故选C项。

6.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:1992年的中国。1992年我国处于改革开放深化阶段,经济体制改革不断推进,这需要相匹配的法制建设作为保障,《中华人民共和国海商法》的出台正是为了适应海上运输和贸易发展的需求,体现了经济体制改革对法制建设的推动,B项正确;国际法在中国法律体系中并非最高法,宪法才是,排除A项;该法借鉴国际公约不等于引入英美法系,国际公约是基本符合各国利益的国际法条约,不能等同于英美法系,选项偷换概念,排除C项;中国特色社会主义法律体系初步形成于2010年,与题干时间不符,排除D项。故选B项。

7.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是正向题。根据材料时间信息可知准确时空是:现代(中国)。根据题干,焦裕禄在担任河南省兰考县委书记期间,带领群众治理风沙、内涝、盐碱“三害”,为改善当地环境和人民生活付出了巨大努力,他始终坚守岗位,直至生命的最后一刻,体现了无私奉献和全心全意为人民服务的精神,A项正确;材料主要体现焦裕禄为群众谋福祉,未突出崇德向善、自强不息的品格,排除B项;治理“三害”主要是解决当地实际民生问题,并非体现敢为人先、求新求变,排除C项;题干重点是焦裕禄带领群众治理灾害,未强调刻苦钻研、勇于创新的品格,排除D项。故选A项。

8.【答案】B

【难度】0.65

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:1950年代(中国)。《人民日报》集中报道各类劳模,涵盖机械、农田水利、治水、生产等多个领域,体现了对劳动模范的宣扬,反映出当时崇尚劳动的社会风貌,B项正确;1950年工业化建设尚未全面推进,1953年“一五”计划才开始大规模工业化建设,排除A项;材料中未涉及城乡发展差距相关内容,无法得出城乡发展差距逐步缩小的结论,排除C项;《人民日报》报道劳模主要是弘扬劳动精神等,并非单纯重视人物报道,排除D项。故选B项。

9.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】本题是组合选择题。时空是当代中国。通过修建烈士陵园,鼓励民众参与清明祭扫,为社会各界人士提供了寄托哀思、表达敬意的场所,增强社会的凝聚力和向心力 ,②正确;政府修建大量革命烈士陵园,对民众宣传革命烈士的英勇事迹,弘扬了革命烈士为新中国的建立无私奉献、勇于牺牲的精神,③正确;清明节作为传统祭祀祖先的节日,在新的时代背景下,政府鼓励民众对革命烈士陵园的祭扫,发展了清明节的内涵,④正确。综上,②③④符合题意,D项正确;清明节,民众对祖先亲人的祭祀利于强化宗族血缘观念,但材料主要强调对革命烈士的怀念,与血缘无关,①不符合题意,排除ABC项。故选D项。

提升题:

10.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】新中国成立初期的法治建设

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:新中国成立初期(中国)。新中国成立后颁布新的婚姻法,强调男女平等、婚姻自由,此后中共中央和中央人民政府发布一系列指示,要求贯彻落实婚姻法,这反映出我国努力培育平等的社会新风尚,A项正确;1953年,我国开始社会主义改造,排除B项;社会主义革命指我国从新民主主义社会过渡到社会主义社会,与材料信息不符,排除C项;材料中是贯彻落实婚姻法,无法体现民法体系走向完备,排除D项。故选A项。

11.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是影响题。根据材料时间信息可知准确时空是:1980年(中国)。陈云指出党要实行集体领导制度,允许不同意见存在,同时强调少数服从多数,这体现了党内既要发扬民主(允许不同意见),又要进行集中(少数服从多数),突出了党内民主集中的重要性,C项正确;题干中主要围绕集体领导制度、党内意见表达与服从等党内民主集中相关内容,未涉及民主法治建设紧迫性相关信息,排除A项;题干没有围绕党管干部原则性展开论述,重点在于党内集体领导、意见处理等方面,并非党管干部原则性问题,排除B项;“政治改革”与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

12.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义法治建设的加强、十八大以来全面依法治国的建设

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:改革开放以来的中国。根据材料信息“改革开放以来法治发展三次跨越:恢复法制→建设法治国家→全面依法治国”并结合所学知识可知,改革开放以来,中国法治建设实现三次跨越,说明我国国家治理水平不断提高,法治建设的深化体现国家治理体系与能力现代化持续推进,D项正确;中国特色社会主义理论体系的建立,标志马克思主义中国化实现新的飞跃,排除A项;1954年第一届全国人民代表大会的召开,制定了《中华人民共和国宪法》,标志中国民主政治建设开始走向制度化,排除B项;中国特色社会主义法律体系形成于2010年,但材料强调法治进程的长期性,排除C项。故选D项。

13.【答案】B

【难度】0.4

【知识点】社会主义革命和建设时期的英雄模范

【详解】据本题主题干设问词,可知这是背景题、目的题。时空是现代(中国)。根据“(党和政府)宣传妇女参加生产的重要性”“创造了积极的舆论环境,激发了女性的内在动力,产生了显著成”,综合表格统计数据“舆论动员89篇”“保障动员49篇”“文教动员48篇”等信息,结合所学可知,《人民日报》报道的妇女生产动员模式中,突出了舆论宣传、权益保障和文化教育,强调妇女在社会建设中的重要作用,有利于让整个社会意识到妇女参与生产的重要性,为妇女参与社会劳动营造了良好的社会氛围,B项正确;材料强调的是为女性从事社会生产营造良好氛围的努力,而非妇女走向工作岗位表现,排除A项;资本主义工商业改造主要针对生产资料所有制为核心的生产关系,与动员妇女生产的大量报道没有直接关联,且资本主义工商业的社会主义改造开始于1953年,排除C项;材料强调的是引导社会认可妇女参与社会生产,并非强化人民对新生政权的政治认同,并且1952年底,国民经济恢复,政权已得到巩固,党和国家主要任务是社会主义革命和建设,排除D项。故选B项。

14.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】改革开放后社会主义精神文明建设的加强

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。据本题时间信息可知准确时空是20世纪80年代(中国)。根据材料可知,20世纪80年代,党和政府重视精神文明建设并深化拓展中小学生精神文明创建活动,这体现了对社会文化建设方面的重视和引导,反映了当时社会文化建设注重精神文明层面的价值取向,A项正确;材料强调的是精神文明建设,而非教育改革,排除B项;社会主义核心价值观在党的十八大上提出,与材料时间不符,排除C项;题干只是说重视精神文明建设和中小学生精神文明创建活动,不能就此得出宣传工作成为教育的首要任务,表述过于绝对,排除D项。故选A项。

15.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】根据题干设问词,可知是本质题。根据材料关键信息可知准确时空是:现代中国。根据材料和所学可知,强化制度认同、实现民族复兴、“以人民为中心”,都是中国共产党一直以来所坚持的,体现出守正,设立国家宪法日、以“中国梦”凝聚民族复兴共识、注重群众获得感等体现出创新,这充分说明新时代思想政治建设注重守正创新,D项正确;以法治国、中华民族伟大复兴仅是材料的一方面,说法片面,排除AB项;中国特色社会主义理论体系形成时间是在2007年,与材料无关,排除C项。故选D项。

创新题:

16.【答案】(1)趋势:从生产领域到各行各业;从单一的精神表彰到形式多样的奖励。

目的:促进生产;培养民众的主人翁精神;为抗战胜利创造条件。(任答一点)

(2)示例:

20世纪50年代(王进喜)→20世纪80年代(陈景润)→20世纪90年代至今(李子禹)

解读1:以王进喜为例。新中国成立后,人民当家作主,劳动者心中充满感恩之情和报效祖国的劳动热情。20世纪50年代,新中国需要为社会主义工业化奠基,故优先发展重工业,而石油工业尤其重要。最终在石油工人们的努力下,我国克服了工业基础薄弱等困难,石油工业得到发展。王进喜作为石油工人的代表,展现出石油工人热爱祖国、不畏困难、苦干实干的精神。

解读2:以陈景润为例。20世纪80年代,中国处于改革开放初期,国家的工作着重点转移到社会主义现代化建设上来,知识对经济和国家发展的重要性重新得到重视。陈景润在物质条件极其匮乏的环境下潜心钻研,最终攻克世界著名数学难题,展现出新中国知识分子在社会主义建设新时期勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。

解读3:以李子禹为例。20世纪90年代以来,中国的经济面临着发展高新技术产业的任务。李子禹作为新时代高铁车体制造的基层技术人员,坚持自主创新,积极推动高铁数字化、智能化、产业化,展现出新时代技术工人与时俱进、科技创新、创造价值的劳动精神。

(解读时代背景;阐明具体的劳模精神)

【难度】0.4

【知识点】边区政府的制度探索、社会主义革命和建设时期的英雄模范、改革开放后社会主义精神文明建设的加强、十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】(1)本题是特点题。时空是近代中国。趋势:据材料一“陕甘宁边区政府对在春耕中态度积极、成绩优异者授予‘劳动英雄’的称号”“边区政府举办‘延安工人制造品竞赛展览会’,奖励了147名优秀工人”“1940年,边区政府召开大生产运动生产总结大会,表彰了包括毛泽东等政府机关工作人员在内的各条战线的618位劳动英雄。”可知,从生产领域到各行各业;据材料一“并给予精神上的鼓励”“特等劳模每人获奖金3万元,其他各级劳动英雄也获得各种不同形式的奖励”可知,从单一的精神表彰到形式多样的奖励。目的:据材料一“1937年初”“1940年”等时间信息并结合所学可知,边区政府表彰劳模有利于促进生产,培养民众的主人翁精神,为抗战胜利创造条件。

(2)本题是评论解说题。时空是现代中国。填空:据材料二“打出了大庆第一口喷油井”等三位人物的事迹并结合所学可知,20世纪50年代(王进喜)→20世纪80年代(陈景润)→20世纪90年代至今(李子禹)。解读:以王进喜为例,据材料二“新中国第一代钻井工人……打出了大庆第一口喷油井”并结合一五计划、“铁人精神”等内容可知,新中国成立后,人民当家作主,劳动者心中充满感恩之情和报效祖国的劳动热情。20世纪50年代,新中国需要为社会主义工业化奠基,故优先发展重工业,而石油工业尤其重要。最终在石油工人们的努力下,我国克服了工业基础薄弱等困难,石油工业得到发展。王进喜作为石油工人的代表,展现出石油工人热爱祖国、不畏困难、苦干实干的精神。以陈景润为例。据材料二“陈景润,蜗居于6平方米的小屋,借着一盏煤油灯,用一支笔,在科研工作逐步恢复初期,攻克世界著名数学难题’哥德巴赫猜想’中的‘1+2’。”及所学社会主义现代化建设的内容可知,20世纪80年代,中国处于改革开放初期,国家的工作着重点转移到社会主义现代化建设上来,知识对经济和国家发展的重要性重新得到重视。陈景润在物质条件极其匮乏的环境下潜心钻研,最终攻克世界著名数学难题,展现出新中国知识分子在社会主义建设新时期勇攀高峰、敢为人先的科学家精神。以李子禹为例。据材料二“李子禹,供职于中车唐山公司。为了精准追踪焊缝,他和几名技术骨干,针对不同模板、几百组数据,进行了2500多次实验,打造了国内首台高精度的高铁侧墙焊缝打磨机器人。”及所学信息化时代的内容可知,20世纪90年代以来,中国的经济面临着发展高新技术产业的任务。李子禹作为新时代高铁车体制造的基层技术人员,坚持自主创新,积极推动高铁数字化、智能化、产业化,展现出新时代技术工人与时俱进、科技创新、创造价值的劳动精神。

17.【答案】(1)机构独立,权责分明;检查范围广;以轻制重;大事挺辨,小事弹奏,分类处置。

(2)中国的治理模式展现了独特的智慧,强调德治与法治并重。通过社会教化,提升民众的道德修养,增强社会凝聚力;同时制定了详尽的法律条文,维护社会秩序,有利于维护国家的统一。但是中国传统的法治实质上是人治,是服务于皇权的,权力过于集中,缺乏有效的民主监督,具有社会和时代的局限性。

(3)加强民主法制建设,保障人民民主;保证法律面前人人平等;加强民主监督,权力制衡;法治建设与精神文明建设并举。

【难度】0.4

【知识点】隋唐至两宋时期的官员监察制度、宋元至明清时期的法律、儒学的基层教化、十八大以来社会主义核心价值观的建设

【详解】(1)本题是特点题。时空是宋代(中国)。根据材料一“御史台,学纠察官邪,肃式纲纪。大事则廷辨(朝堂案议),小事则奏弹(上奏、弹劾)”可得出御史台作为监察机构,其职责是纠察官员的不正行为和维护纲纪,体现了机构独立和权责分明的特点;“大事则廷辨,小事则奏弹”则说明监察制度检查范围广,并且以轻制重,大事廷辨,小事奏弹,分类处置。

(2)本题是特点题、认识题。时空是古代中国。根据材料二“《大明律例》,一部礼经。礼法立教,出礼入刑。人知守礼,自不非为”可概括中国古代国家治理的特征,并结合所学可知,中国古代国家治理强调德治与法治并重,通过社会教化提升民众道德修养,增强社会凝聚力;同时制定了详尽的法律条文,维护社会秩序,有利于维护国家的统一。但是中国传统的法治实质上是人治,是服务于皇权的,权力过于集中,缺乏有效的民主监督,具有社会和时代的局限性。

(3)本题是认识题。时空是古今中国。根据材料并结合所学可知,中国古代的国家治理智慧给我国的现代化建设带来的启示可从法制建设、民主监督、法治和精神文明建设等几个角度展开,如加强民主法制建设,保障人民民主;保证法律面前人人平等;加强民主监督,权力制衡;法治建设与精神文明建设并举。这些启示可以帮助我们构建更加公正、公平、透明的社会治理体系。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理