三下 3.6 地球的形状 教案

文档属性

| 名称 | 三下 3.6 地球的形状 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 404.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-10 22:58:00 | ||

图片预览

文档简介

《地球的形状》教学设计

【教材分析】

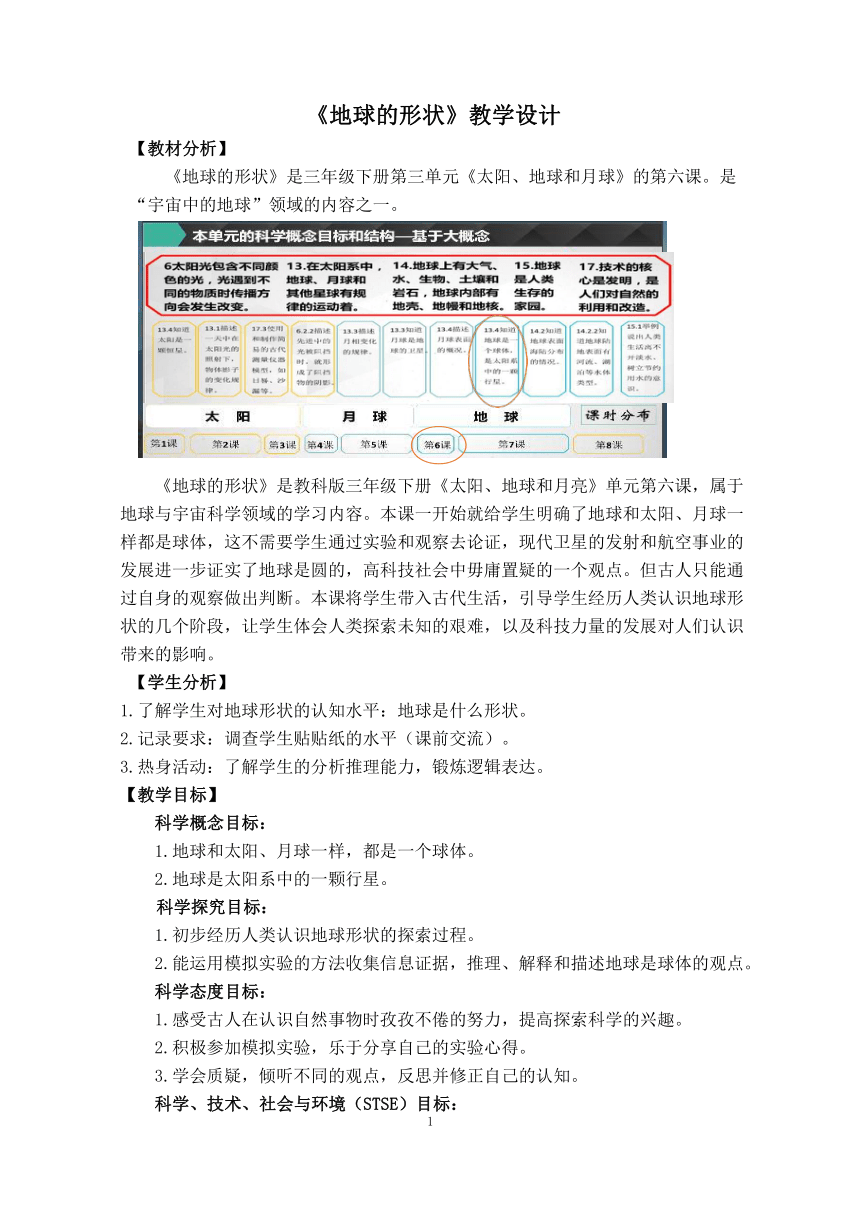

《地球的形状》是三年级下册第三单元《太阳、地球和月球》的第六课。是

“宇宙中的地球”领域的内容之一。

《地球的形状》是教科版三年级下册《太阳、地球和月亮》单元第六课,属于地球与宇宙科学领域的学习内容。本课一开始就给学生明确了地球和太阳、月球一样都是球体,这不需要学生通过实验和观察去论证,现代卫星的发射和航空事业的发展进一步证实了地球是圆的,高科技社会中毋庸置疑的一个观点。但古人只能通过自身的观察做出判断。本课将学生带入古代生活,引导学生经历人类认识地球形状的几个阶段,让学生体会人类探索未知的艰难,以及科技力量的发展对人们认识带来的影响。

【学生分析】

1.了解学生对地球形状的认知水平:地球是什么形状。

2.记录要求:调查学生贴贴纸的水平(课前交流)。

3.热身活动:了解学生的分析推理能力,锻炼逻辑表达。

【教学目标】

科学概念目标:

1.地球和太阳、月球一样,都是一个球体。

2.地球是太阳系中的一颗行星。

科学探究目标:

1.初步经历人类认识地球形状的探索过程。

2.能运用模拟实验的方法收集信息证据,推理、解释和描述地球是球体的观点。

科学态度目标:

1.感受古人在认识自然事物时孜孜不倦的努力,提高探索科学的兴趣。

2.积极参加模拟实验,乐于分享自己的实验心得。

3.学会质疑,倾听不同的观点,反思并修正自己的认知。

科学、技术、社会与环境(STSE)目标:

了解人类探索地球形状的不懈努力,人类对自然规律的认识随着科学技术的进步而不断完善。

【教学重难点】教学重点:

能根据观察到的现象,对地球的形状进行合理推测。

教学难点:

能运用模拟实验的方法收集信息证据,推理、解释和描述地球是球体的观点。

【教学准备】

小组:资料卡1和2、乒乓球、船模、手电筒、方块、瑜伽球、记录单。

【教学过程】

课前热身:

给形状剪影,猜测完整形状,根据现象去推测,同时也知道局部的认识是很局限的。

评价:三4班的学生果然像个小科学家们一样仔细观察,认真分析。

聚焦(3min)

师:我们班的同学们那么聪明,一定知道地球的形状(板贴)是什么吧?(球形/圆形)你们是怎么知道的?

预设:书本、图片、视频等。

师:看来知道地球是个球体对于现在的人来说真不难,那么如果我们穿梭回几千年前的古代,告诉他们地球是球体,他们会认同吗?为什么?

预设:认同/不认同,没有观测工具→无法收集到足够的证据。

人们在认识地球形状的过程中,留下很多地球碎片,那就让我们跟着古人一起去探索,收集碎片吧!

探索

活动一:古人眼中的世界——天圆地方

提问:大约在2000多年前(古代画面),聪明的古人对生活的地球形状就开始猜想了。我们 起看看古 眼中的世界,他们会怎么猜想呢?(播放视频) 看完视频,说说看。

层次1:依旧认为是球体(无法根据现象进行推测)。

层次2:根据现象推测天是盖子一样罩下来,地是平的。

师:你们和聪明的古人一样,都能根据现象进行推测,当时人根据所见认为地是平面,天像一个罩子,天圆地方(板贴)

你们进行合理推测,成功获得了第一枚碎片!

过渡:随着时间的慢慢推移,当时的人们又有了新的发现。

活动二:帆船进港(从现象→猜测→实验验证)

打开海边画 ,播放视频,出现帆顶,师:海上有什么?(预设:船)

是的,真聪明。继续播放视频

师:说说你看到船的过程是怎样的?

预设:帆顶→帆→船(如果学生不明确,可以再播放一次)

师:你们认为这种现象跟地球的形状有关吗?

层次1:学 法从现象到地球的形状;

层次2:有学 提出帆船由远及近,从帆顶→帆→船,那么地球是个球体;

层次3:有学 根据这样的现象,否定地球是平 。

师:是的,古人也是这么猜测的,那他们怎么求证自己的猜想呢?

生:做实验或实践

师:是啊,他们也会找来一些材料做模拟实验。

出示材料: 师准备了这些材料,你会 它们模拟什么?

预设:船模模拟帆船,瑜伽球模拟球形地球,桌面模拟方形地球。

图片知道学生操作注意事项:行驶船的人要贴着地球慢慢从一边移动到另一边;观察者视线对准海平线;组内轮流观察;观察现象,做好记录①;大球归位,整理材料;组内交流发现。组内达成共识,完成记录②;组长负责粘贴到黑板上。

把结果粘贴在班级记录表上。

汇报:

请1个小组汇报,记录单投影。再看全班数据。

层次1:有些小组贴错,请说一说你观察到的现象。

层次2:达成共识:根据帆船进港的现象,地球应该是球体。

(评价:实验记录很认真,第二枚碎片)

师:如果我们把球体换成其他形状的物体再试试看,会有怎样的现象呢?

汇报:

层次1:坚定不移地认为是球体。

层次2:地球不是平面,应该是球体或具有球体局部形状的。

评价:同学们敢于质疑的精神帮助咱们获得了第三枚碎片。

过渡:只有三枚碎片,还不能帮助当时的人们正确地认识地球的形状,我们还要收集更多的证据,获得碎片。

活动三:收集更多的证据(从现象→猜测→实验验证)

课件出示模拟月食实验和现象,通过视频你又获得了哪些信息?

层次1:地球是球体。

层次2:只能说明地球不是正方体,但依旧有可能是其他形状,比如和垃圾桶一样的圆柱体。

古人不断根据观测到的现象,推测,并试图通过计算、实验等获得更多的证据。同时,也有一些人不满足于通过实验获得证据,他们要亲身实践,为了证实自己心中的猜想。课件出示麦哲伦,中世纪的航海家麦哲伦坚定地认为地球是球体,并尝试去实践证实。(播放视频,需配音)通过视频,你又得到了哪些信息?

层次1:麦哲伦证实了地球是球体。(不评价对错)

层次2:当时的人们为了探索未知,证实自己的猜测,不畏艰险,甚至付出了惨痛的代价。

我们从视频中获取信息,获得第四枚碎片。

三、研讨:人类认识地球形状的过程(科学的进步,带来新的发现)

师:确实,科学探索之路往往充满艰难险阻,但即使这样,依旧有很多科学家们为了实现自己的科学理想,迎难而上,就像麦哲伦和他的船队。他们这样做了之后,当时的人们就接受地球是个球体了吗?当时的人依旧无法接受这个观点,直到科技不断发展,人类可以进入太空,拍摄到了地球的全貌之后,人们才陆续接受:地球是个球体。

课件集齐所有碎片,出现地球全貌。

小结:是啊,古人对于未知的东西不断探索,不论艰难险阻,而正是他们的求知精神,才使得我们的科技不断发展进步;也因为科技的发展,才有了一系列精密的仪器,可以帮助我们继续探索科学世界的奥秘。我们班的同学也一样,在这节课上表现出了对待科学求知探索的热情,但我们的探索还没有停止(布置素养作业)。

【素养作业设计】

课后收集更多对于关于地球形状的知识,用超级黏土做一个地球模型。(给出评价表)

项目 要求 自评 互评

做模型 形状符合地球的真实情况; 有不同颜色的黏土表示地球的海陆分布。 ☆☆☆ ☆☆☆

用模型 能用做出的模型进行帆船进港和月食的模拟实验。 ☆☆☆ ☆☆☆

【板书设计】

【教材分析】

《地球的形状》是三年级下册第三单元《太阳、地球和月球》的第六课。是

“宇宙中的地球”领域的内容之一。

《地球的形状》是教科版三年级下册《太阳、地球和月亮》单元第六课,属于地球与宇宙科学领域的学习内容。本课一开始就给学生明确了地球和太阳、月球一样都是球体,这不需要学生通过实验和观察去论证,现代卫星的发射和航空事业的发展进一步证实了地球是圆的,高科技社会中毋庸置疑的一个观点。但古人只能通过自身的观察做出判断。本课将学生带入古代生活,引导学生经历人类认识地球形状的几个阶段,让学生体会人类探索未知的艰难,以及科技力量的发展对人们认识带来的影响。

【学生分析】

1.了解学生对地球形状的认知水平:地球是什么形状。

2.记录要求:调查学生贴贴纸的水平(课前交流)。

3.热身活动:了解学生的分析推理能力,锻炼逻辑表达。

【教学目标】

科学概念目标:

1.地球和太阳、月球一样,都是一个球体。

2.地球是太阳系中的一颗行星。

科学探究目标:

1.初步经历人类认识地球形状的探索过程。

2.能运用模拟实验的方法收集信息证据,推理、解释和描述地球是球体的观点。

科学态度目标:

1.感受古人在认识自然事物时孜孜不倦的努力,提高探索科学的兴趣。

2.积极参加模拟实验,乐于分享自己的实验心得。

3.学会质疑,倾听不同的观点,反思并修正自己的认知。

科学、技术、社会与环境(STSE)目标:

了解人类探索地球形状的不懈努力,人类对自然规律的认识随着科学技术的进步而不断完善。

【教学重难点】教学重点:

能根据观察到的现象,对地球的形状进行合理推测。

教学难点:

能运用模拟实验的方法收集信息证据,推理、解释和描述地球是球体的观点。

【教学准备】

小组:资料卡1和2、乒乓球、船模、手电筒、方块、瑜伽球、记录单。

【教学过程】

课前热身:

给形状剪影,猜测完整形状,根据现象去推测,同时也知道局部的认识是很局限的。

评价:三4班的学生果然像个小科学家们一样仔细观察,认真分析。

聚焦(3min)

师:我们班的同学们那么聪明,一定知道地球的形状(板贴)是什么吧?(球形/圆形)你们是怎么知道的?

预设:书本、图片、视频等。

师:看来知道地球是个球体对于现在的人来说真不难,那么如果我们穿梭回几千年前的古代,告诉他们地球是球体,他们会认同吗?为什么?

预设:认同/不认同,没有观测工具→无法收集到足够的证据。

人们在认识地球形状的过程中,留下很多地球碎片,那就让我们跟着古人一起去探索,收集碎片吧!

探索

活动一:古人眼中的世界——天圆地方

提问:大约在2000多年前(古代画面),聪明的古人对生活的地球形状就开始猜想了。我们 起看看古 眼中的世界,他们会怎么猜想呢?(播放视频) 看完视频,说说看。

层次1:依旧认为是球体(无法根据现象进行推测)。

层次2:根据现象推测天是盖子一样罩下来,地是平的。

师:你们和聪明的古人一样,都能根据现象进行推测,当时人根据所见认为地是平面,天像一个罩子,天圆地方(板贴)

你们进行合理推测,成功获得了第一枚碎片!

过渡:随着时间的慢慢推移,当时的人们又有了新的发现。

活动二:帆船进港(从现象→猜测→实验验证)

打开海边画 ,播放视频,出现帆顶,师:海上有什么?(预设:船)

是的,真聪明。继续播放视频

师:说说你看到船的过程是怎样的?

预设:帆顶→帆→船(如果学生不明确,可以再播放一次)

师:你们认为这种现象跟地球的形状有关吗?

层次1:学 法从现象到地球的形状;

层次2:有学 提出帆船由远及近,从帆顶→帆→船,那么地球是个球体;

层次3:有学 根据这样的现象,否定地球是平 。

师:是的,古人也是这么猜测的,那他们怎么求证自己的猜想呢?

生:做实验或实践

师:是啊,他们也会找来一些材料做模拟实验。

出示材料: 师准备了这些材料,你会 它们模拟什么?

预设:船模模拟帆船,瑜伽球模拟球形地球,桌面模拟方形地球。

图片知道学生操作注意事项:行驶船的人要贴着地球慢慢从一边移动到另一边;观察者视线对准海平线;组内轮流观察;观察现象,做好记录①;大球归位,整理材料;组内交流发现。组内达成共识,完成记录②;组长负责粘贴到黑板上。

把结果粘贴在班级记录表上。

汇报:

请1个小组汇报,记录单投影。再看全班数据。

层次1:有些小组贴错,请说一说你观察到的现象。

层次2:达成共识:根据帆船进港的现象,地球应该是球体。

(评价:实验记录很认真,第二枚碎片)

师:如果我们把球体换成其他形状的物体再试试看,会有怎样的现象呢?

汇报:

层次1:坚定不移地认为是球体。

层次2:地球不是平面,应该是球体或具有球体局部形状的。

评价:同学们敢于质疑的精神帮助咱们获得了第三枚碎片。

过渡:只有三枚碎片,还不能帮助当时的人们正确地认识地球的形状,我们还要收集更多的证据,获得碎片。

活动三:收集更多的证据(从现象→猜测→实验验证)

课件出示模拟月食实验和现象,通过视频你又获得了哪些信息?

层次1:地球是球体。

层次2:只能说明地球不是正方体,但依旧有可能是其他形状,比如和垃圾桶一样的圆柱体。

古人不断根据观测到的现象,推测,并试图通过计算、实验等获得更多的证据。同时,也有一些人不满足于通过实验获得证据,他们要亲身实践,为了证实自己心中的猜想。课件出示麦哲伦,中世纪的航海家麦哲伦坚定地认为地球是球体,并尝试去实践证实。(播放视频,需配音)通过视频,你又得到了哪些信息?

层次1:麦哲伦证实了地球是球体。(不评价对错)

层次2:当时的人们为了探索未知,证实自己的猜测,不畏艰险,甚至付出了惨痛的代价。

我们从视频中获取信息,获得第四枚碎片。

三、研讨:人类认识地球形状的过程(科学的进步,带来新的发现)

师:确实,科学探索之路往往充满艰难险阻,但即使这样,依旧有很多科学家们为了实现自己的科学理想,迎难而上,就像麦哲伦和他的船队。他们这样做了之后,当时的人们就接受地球是个球体了吗?当时的人依旧无法接受这个观点,直到科技不断发展,人类可以进入太空,拍摄到了地球的全貌之后,人们才陆续接受:地球是个球体。

课件集齐所有碎片,出现地球全貌。

小结:是啊,古人对于未知的东西不断探索,不论艰难险阻,而正是他们的求知精神,才使得我们的科技不断发展进步;也因为科技的发展,才有了一系列精密的仪器,可以帮助我们继续探索科学世界的奥秘。我们班的同学也一样,在这节课上表现出了对待科学求知探索的热情,但我们的探索还没有停止(布置素养作业)。

【素养作业设计】

课后收集更多对于关于地球形状的知识,用超级黏土做一个地球模型。(给出评价表)

项目 要求 自评 互评

做模型 形状符合地球的真实情况; 有不同颜色的黏土表示地球的海陆分布。 ☆☆☆ ☆☆☆

用模型 能用做出的模型进行帆船进港和月食的模拟实验。 ☆☆☆ ☆☆☆

【板书设计】