2015-2016学年人民版必修二专题四 中国近现代社会生活的变迁单元测试

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年人民版必修二专题四 中国近现代社会生活的变迁单元测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 125.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-07-25 17:46:17 | ||

图片预览

文档简介

专题四

中国近现代社会生活的变迁单元测试

一、单选题(本大题共20小题,80分)

1.

20世纪大众传媒的飞速发展,极大地丰富了现代社会生活。推动互联网产生的主要条件是

A.信息高速公路计划的实施

B.计算机与通信技术的发展

C.报纸、广播传媒的普及

D.电视机的成功发明

2.

19世纪末20世纪初,上海人形成了

( http: / / www.21cnjy.com )“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

3.

19世纪末20世纪初,上海人形成了“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

4.21、19世纪末20世纪初,上海人形成了“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

5.《女学报 做学生的快乐》(1903年)登载:“现在上海几个女学堂的女学生,一个个神清气爽、磊落大方……身体没有一点弯曲,好似春天的修竹一样细直……比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了。”这表明当时上海(

)

A.拥有宽松良好的办学环境 B.妇女政治地位超过了男子

C.人们的审美观与西方看齐 D.社会风尚发生较大的变化

6.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

7.新加坡总理吴作栋在2002年访问中国时慨叹中国城乡居民生活“四大件”的巨变:“在70年代,这四大件是手表、自行车、半导体收音机和缝纫机;到80年代,四大件变成了冰箱、电视机、石英手表和洗衣机;到了90年代,空调、计算机、手机和小汽车则成了人们的生活必需品……”“四大件”的变化反映了我国

①现代化程度提高

②逐渐将人力从家务劳动中解放出来③居民生活时尚化

④改革开放政策的巨大作用

A.①②③④ B.①②③

C.①② D.②③④

8.1919年,某新潮社社员暨《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书,认为“这些命书,无论然否,要之我的婚事,乃听其主持,不得不看为一生绝大的纪念品”。该事例说明( )

A.新潮社是一个保守社团

B.新式青年仍可接受传统婚俗

C.国人尚未认同西式婚俗

D.八字、命书决定时人的婚姻

9.图为近代“帽业专家”盛锡福帽店的产品商标。某历史文献有如下记载:“失去辫子,人们一时难以适应这种变化,于是,时兴起戴帽子。……据说,当时名扬四海的盛锡福帽店日夜赶制帽子,仍然供不应求。”这种情景最早应该出现在

(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A.太平天国时期

B.辛亥革命时期

C.五四运动时期 D.新中国成立初期

10.18、19世纪中期,来自西方的自行车在中国销售很是有限,但到了20世纪20年代以后,富商巨贾、电影明星等纷纷加人到骑自行车的行列中来。这主要反映出当时

A.社会风气逐渐开放

B.实现了交通近代化

C.民众健康意识增强 D.民族工业迅速发展

11.清光绪二十四年(1898年),湖南按察使黄遵宪下令禁止缠足,并指出缠足致使“四万万人变成无用之物,必将使民族衰落”。材料反映出清末移风易俗具有明显的(

)

A.民主色彩

B.革命色彩

C.封建色彩

D.政治色彩

12.某学者在编撰“近代中国妇女生活与婚姻发展史”时,依次选取了:“五四”后10年间女性逃婚与婚姻自主权的争取、1920年的征婚广告、上海“摩登女郎”的形成。导致这一变化的根本原因是(

)

A.商品经济和工业化的冲击 B.社会变革运动的影响

C.新式教育使女性思想解放 D.西方文化思想的传播

13.

近代中国人的物质生活在外来文化的冲击下发生了很大的变化,其中体现了中西合璧特点的是

A.中山装

B.四合院

C.西装

D.花轿

14.许金城《民国野史》记载:“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子,也有事先选择吉日祭拜祖先,然后庄重地剪除辫子。”据此可见( )

A.民主共和观念深入人心 B.革新与传统思想并存

C.西式生活方式影响广泛 D.汉族的传统思想复兴

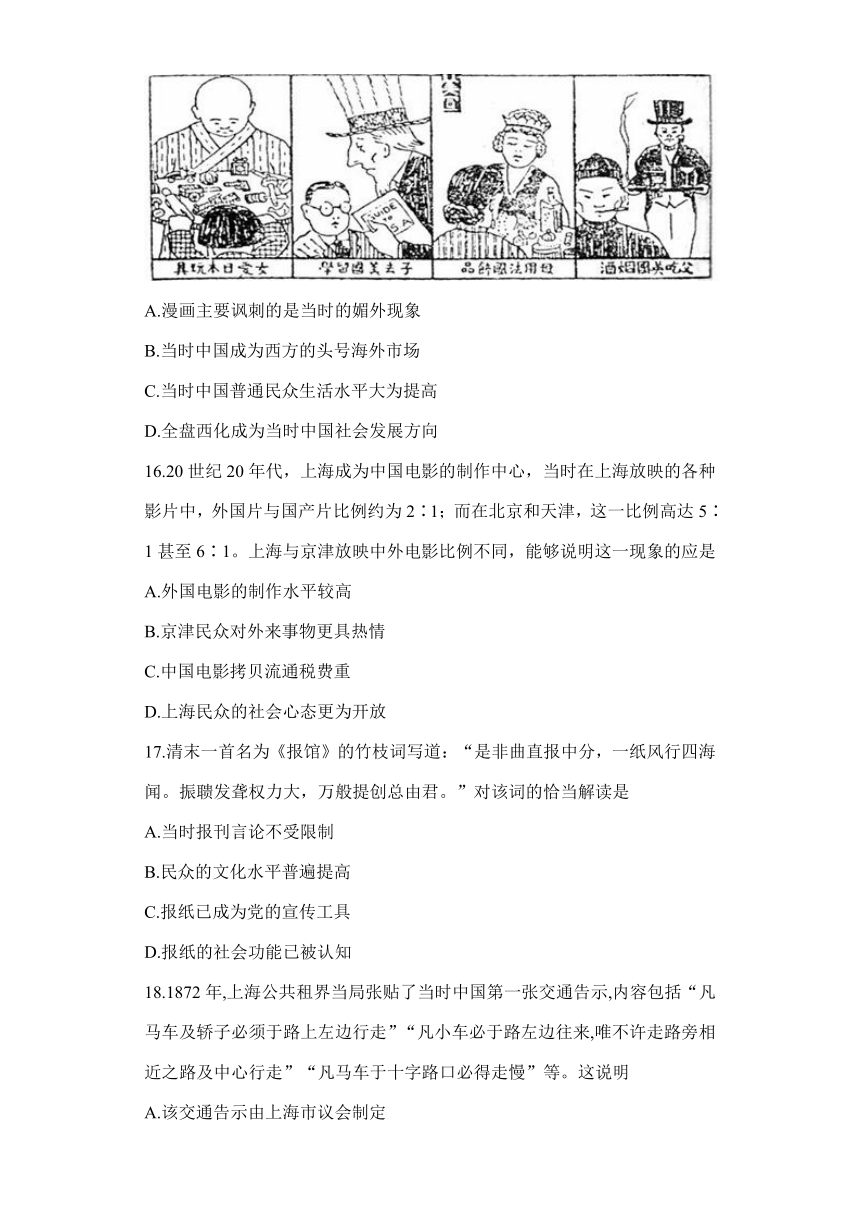

15.1926年《北洋画报》曾刊登出《中国人之福耶祸耶?》的漫画。漫画中的文字依次为“女爱日本玩具”“子去美国学习”“母用法国饰品”“父吃美国烟酒”。对漫画解读正确的是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.漫画主要讽刺的是当时的媚外现象

B.当时中国成为西方的头号海外市场

C.当时中国普通民众生活水平大为提高

D.全盘西化成为当时中国社会发展方向

16.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时在上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2∶1;而在北京和天津,这一比例高达5∶1甚至6∶1。上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是

A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放

17.清末一首名为《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是

A.当时报刊言论不受限制

B.民众的文化水平普遍提高

C.报纸已成为党的宣传工具

D.报纸的社会功能已被认知

18.1872年,上海公共租界当局张贴了当时中国第一张交通告示,内容包括“凡马车及轿子必须于路上左边行走”“凡小车必于路左边往来,唯不许走路旁相近之路及中心行走”“凡马车于十字路口必得走慢”等。这说明

A.该交通告示由上海市议会制定

B.交通规则制定符合三权分立原则

C.交通规则制定顺应了近代化的趋势

D.汽车在上海已经出现并广泛使用

19.下面是四川省立女子师范学校某学生的日记记载片段,这则日记反映出当时

1934年春,她经人介绍前往一平民学校教课,为其办理手续者系一男子,这使她“心中鹿鹿不已”,因为这是她生平“第一次见陌生男子”。但她又想到,前来授课是“为国家幸福计,己身前途计,不得不尔。余侪处事光明磊落,何分性别,何惧他人窃议哉?”

A.女子教育获得了快速发展

B.女性仍然深受传统的束缚

C.知识女性普遍追求自由平等

D.成都地区涌现了一代新女性

20.中央电视台电影频道将自己的网站网址设为www.

m1905.

com,采用“1905”是因为这一年诞生了中国第一部电影(

)

A.《霸王别姬》 B.《定军山》

C.《渔光曲》 D.《风云儿女》

二、材料解析题(本大题共3小题)

21.近代中国社会生活的变迁,折射出社会进步和近代化的进程。阅读材料,回答问题。(9分)

材料一

近代中国社会生活变迁简表

鸦片战争前

鸦片战争后的新变化

长袍马褂

中山装、西装等

中餐

西餐

马车、轿子

人力车、火车、电车、汽车等

父母之命,媒妁之言

自由恋爱、新式婚礼

材料二

在北京以及各省省会城市,出现了所谓

( http: / / www.21cnjy.com )“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧、相得益彰。

——摘选自《图说中国百年社会生活变迁》

请回答:

(1)根据以上材料,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变化?(3分)

(2)根据材料二,指出社会生活变化的特点是

( http: / / www.21cnjy.com )什么?写出导致变化的外部因素。(4分)(3)结合材料和所学知识,归纳近代社会生活变迁对中国社会的积极影响。(2分)

22.

阅读下列材料:(20分)

材料一:无数的汉人都兴高采

( http: / / www.21cnjy.com )烈地剪去这条奴隶标志的辫子,也有迷信的,事先选择吉日,祭拜祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝的。——许金城《民国野史》

材料二:辛亥年间,不是只有清室的遗老遗

( http: / / www.21cnjy.com )少,或者张勋那样愿意向旧王朝顶礼膜拜的人才继续留辫的。好多人将发辫盘在头顶,或藏在帽子里,还有人干脆一如既往,将辫子自自然然地垂于脑后。清末政坛的风云人物张謇,倒是把辫子剪了,可是他却郑重地将剪下的辫子珍藏起来。

材料三:有个小东门岗警,将发辫盘于

( http: / / www.21cnjy.com )帽内,掩人耳目,却被商团窥出了破绽,逼令该巡士将制帽除去,于是真相毕露,看众大哗,说你们劝人除去胡尾,自己反倒过来掩饰欺人,实属可恶!说罢将该巡士的油发大辫揪住,要带他剪去。经该巡士再三恳求,请宽假一天,准予次日自行剪除,众始散去。——《上海研究资料》

请回答:

(1)根据上述材料,你认为在当时剪辫有必要吗?为什么?(6分)

(2)三则材料分别反映了当时社会的

( http: / / www.21cnjy.com )那些现象?(6分)(3)上述材料反映的这些现象说明了什么?你能从中得出什么结论?(8分)

23.(12分)阅读材料,完成下列要求。

1862年,京师同文馆正式开馆,第一批入学

( http: / / www.21cnjy.com )者均为十三、四岁的八旗子弟,有统一的课程设置和管理章程。1904年,晚清政府规定“中学堂以上必勤学洋文”;“大学堂必深通洋文”,译学馆“以储交涉之才”。1933年,国民政府规定英语学习目标是“练习运用切于日常生活之浅近英语,增加研究外国事物之兴趣”等。1954年政务院规定“初中一般不设外国语”。教育部更进一步强化了这一精神,连“二、三年级原已授外国语科的一律停授”,强调高中“从一年级起授俄语”。1978年英语重新被定为高考必考科目,同年《北京日报》刊出文章,号召“努力掌握英语这个武器,为把我国建设成为伟大的社会主义强国贡献自己的力量”;1986开始大学英语四级考试、1989开始六级考试;1999年英语水平与技术人员职称评定开始挂钩,“英语热”向社会蔓延。以“英语的

的变化与百年中国社会变迁”为题,从上述材料中选择一个恰当的角度进行论述。(要求:论点明确,运用材料中的史实进行论述,史论结合。)

答案

1.B

2.A

3.A

4.A

5.D

6.B

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.A

13.A

14.B

15.A

16.C

17.D

18.C

19.B

20.B

21.(1)服饰、建筑、饮食、交通、婚礼习俗。(3分。任答出其中3点即可,每点1分。)

(2)特点:中西合璧,相得益彰;既保存传统,又吸收西方优点。(2分。任答一点即可)

原因:受西方外来因素的影响。(2分)

(3)积极影响:丰富了中国

( http: / / www.21cnjy.com )人的物质生活;改变了人们思想文化观念和生活方式;有利于中国社会进步和近代化进程等。(2分。任答一点即可,言之有理的酌情给分。)

22.(1)有必要(2分)。因为辫子在当时已经成为腐朽的封建制度的象征,并且妨碍工作,同时还要花费时间保持卫生,所以应该剪。(4分)

(2)材料一说明深受清朝

( http: / / www.21cnjy.com )统治者压迫的下层人民对于剪辫还是非常支持的。材料二说明还有很多人对于清王朝还心怀眷恋。材料三说明有些官绅小吏对于剪辫还持观望态度。(6分)

(3)在移风易俗方面,中国人受西方影响,开始断发,但是受封建思想毒害、影响特别深,彻底根除陋习是相当难的。(4分)

结论:要想彻底地移风易俗,必须彻底推翻封建制度和封建思想,同时政府的决策要果断和彻底。(4分)

23.示例一

英语的学习人群的变化与

( http: / / www.21cnjy.com )百年中国社会变迁。(2分)洋务运动期间,为引进西方的科学技术,洋务派创办专门学习外国语言的近代学校,但是学习的人数少,主要是满族贵族子弟;清末和民国时期,出于对外交往的需要,学习英语的人越来越多,在小学到中学都开设了英语课程;新中国成立以来,随着英语成为高考必考科目到与技术职称评定挂钩,学习英语的主体由学生发展到学校以外的许多人士。(8分)这一发展趋势反映了我国与外部世界的联系日益密切。(2分)

示例二

英语的培养目标的变化与百年中

( http: / / www.21cnjy.com )国社会变迁。(2分)洋务运动开办英语学校,主要是为培养翻译人才;新政时期,清政府在中学大学开设英语课,是为国家培养外交人才;民国时期的英语教育目标,超出培养外语人才的要求,扩展到深入了解学习西方科技文化;新中国建立后,英语教育的目标逐渐服务于社会主义现代化建设。(8分)这一变化趋势反映了国家政治形势的变化。(2分)

示例三

英语的教育地位的变化与

( http: / / www.21cnjy.com )百年中国社会变迁。(2分)近代以来,英法等西方列强纷纷侵华,为与列强交涉并学习其先进技术,近代学堂开设外语课,英语教育一定程度上从属于侵略的需要;新中国建立后,实行“一边倒”,英语教育地位下降,俄语上升;改革开放以后,随着对外开放的逐渐深入,英语的地位日益提高。(8分)

综上,英语教育地位的变化,反映了百年来我国外交关系和外交政策的变化。(2分)

中国近现代社会生活的变迁单元测试

一、单选题(本大题共20小题,80分)

1.

20世纪大众传媒的飞速发展,极大地丰富了现代社会生活。推动互联网产生的主要条件是

A.信息高速公路计划的实施

B.计算机与通信技术的发展

C.报纸、广播传媒的普及

D.电视机的成功发明

2.

19世纪末20世纪初,上海人形成了

( http: / / www.21cnjy.com )“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

3.

19世纪末20世纪初,上海人形成了“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

4.21、19世纪末20世纪初,上海人形成了“挥霍、时髦、风流”的消费性格,以高消费作为肯定自我价值的手段。20世纪二三十年代,上海各报刊发表了很多反对奢侈与挥霍、提倡节俭、发展生产的文章,政府和市民均也从不同角度检讨自己的消费观。上海市民消费观发生变化的因素不包括( )

A.革命根据地的兴起

B.经济大危机的爆发

C.日本侵华不断扩大

D.政府与媒体的倡导

5.《女学报 做学生的快乐》(1903年)登载:“现在上海几个女学堂的女学生,一个个神清气爽、磊落大方……身体没有一点弯曲,好似春天的修竹一样细直……比那种涂脂抹粉、一步三扭的小脚伶仃的样子,真是天地了。”这表明当时上海(

)

A.拥有宽松良好的办学环境 B.妇女政治地位超过了男子

C.人们的审美观与西方看齐 D.社会风尚发生较大的变化

6.1892年,维新思想家宋恕提出“欲更官制、设议院、改试令,必自易西服始”。康有为在奏议中也不止一次提及“易服”。维新派如此重视易服的主要原因是

A.改制中易服更易推行

B.意在营造改制的社会氛围

C.中国需改变对外形象

D.长袍马褂代表了守旧势力

7.新加坡总理吴作栋在2002年访问中国时慨叹中国城乡居民生活“四大件”的巨变:“在70年代,这四大件是手表、自行车、半导体收音机和缝纫机;到80年代,四大件变成了冰箱、电视机、石英手表和洗衣机;到了90年代,空调、计算机、手机和小汽车则成了人们的生活必需品……”“四大件”的变化反映了我国

①现代化程度提高

②逐渐将人力从家务劳动中解放出来③居民生活时尚化

④改革开放政策的巨大作用

A.①②③④ B.①②③

C.①② D.②③④

8.1919年,某新潮社社员暨《新潮》杂志主要撰稿人在面临个人婚事抉择时看重八字、命书,认为“这些命书,无论然否,要之我的婚事,乃听其主持,不得不看为一生绝大的纪念品”。该事例说明( )

A.新潮社是一个保守社团

B.新式青年仍可接受传统婚俗

C.国人尚未认同西式婚俗

D.八字、命书决定时人的婚姻

9.图为近代“帽业专家”盛锡福帽店的产品商标。某历史文献有如下记载:“失去辫子,人们一时难以适应这种变化,于是,时兴起戴帽子。……据说,当时名扬四海的盛锡福帽店日夜赶制帽子,仍然供不应求。”这种情景最早应该出现在

(

)

( http: / / www.21cnjy.com )

A.太平天国时期

B.辛亥革命时期

C.五四运动时期 D.新中国成立初期

10.18、19世纪中期,来自西方的自行车在中国销售很是有限,但到了20世纪20年代以后,富商巨贾、电影明星等纷纷加人到骑自行车的行列中来。这主要反映出当时

A.社会风气逐渐开放

B.实现了交通近代化

C.民众健康意识增强 D.民族工业迅速发展

11.清光绪二十四年(1898年),湖南按察使黄遵宪下令禁止缠足,并指出缠足致使“四万万人变成无用之物,必将使民族衰落”。材料反映出清末移风易俗具有明显的(

)

A.民主色彩

B.革命色彩

C.封建色彩

D.政治色彩

12.某学者在编撰“近代中国妇女生活与婚姻发展史”时,依次选取了:“五四”后10年间女性逃婚与婚姻自主权的争取、1920年的征婚广告、上海“摩登女郎”的形成。导致这一变化的根本原因是(

)

A.商品经济和工业化的冲击 B.社会变革运动的影响

C.新式教育使女性思想解放 D.西方文化思想的传播

13.

近代中国人的物质生活在外来文化的冲击下发生了很大的变化,其中体现了中西合璧特点的是

A.中山装

B.四合院

C.西装

D.花轿

14.许金城《民国野史》记载:“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子,也有事先选择吉日祭拜祖先,然后庄重地剪除辫子。”据此可见( )

A.民主共和观念深入人心 B.革新与传统思想并存

C.西式生活方式影响广泛 D.汉族的传统思想复兴

15.1926年《北洋画报》曾刊登出《中国人之福耶祸耶?》的漫画。漫画中的文字依次为“女爱日本玩具”“子去美国学习”“母用法国饰品”“父吃美国烟酒”。对漫画解读正确的是

( http: / / www.21cnjy.com )

A.漫画主要讽刺的是当时的媚外现象

B.当时中国成为西方的头号海外市场

C.当时中国普通民众生活水平大为提高

D.全盘西化成为当时中国社会发展方向

16.20世纪20年代,上海成为中国电影的制作中心,当时在上海放映的各种影片中,外国片与国产片比例约为2∶1;而在北京和天津,这一比例高达5∶1甚至6∶1。上海与京津放映中外电影比例不同,能够说明这一现象的应是

A.外国电影的制作水平较高

B.京津民众对外来事物更具热情

C.中国电影拷贝流通税费重

D.上海民众的社会心态更为开放

17.清末一首名为《报馆》的竹枝词写道:“是非曲直报中分,一纸风行四海闻。振聩发聋权力大,万般提创总由君。”对该词的恰当解读是

A.当时报刊言论不受限制

B.民众的文化水平普遍提高

C.报纸已成为党的宣传工具

D.报纸的社会功能已被认知

18.1872年,上海公共租界当局张贴了当时中国第一张交通告示,内容包括“凡马车及轿子必须于路上左边行走”“凡小车必于路左边往来,唯不许走路旁相近之路及中心行走”“凡马车于十字路口必得走慢”等。这说明

A.该交通告示由上海市议会制定

B.交通规则制定符合三权分立原则

C.交通规则制定顺应了近代化的趋势

D.汽车在上海已经出现并广泛使用

19.下面是四川省立女子师范学校某学生的日记记载片段,这则日记反映出当时

1934年春,她经人介绍前往一平民学校教课,为其办理手续者系一男子,这使她“心中鹿鹿不已”,因为这是她生平“第一次见陌生男子”。但她又想到,前来授课是“为国家幸福计,己身前途计,不得不尔。余侪处事光明磊落,何分性别,何惧他人窃议哉?”

A.女子教育获得了快速发展

B.女性仍然深受传统的束缚

C.知识女性普遍追求自由平等

D.成都地区涌现了一代新女性

20.中央电视台电影频道将自己的网站网址设为www.

m1905.

com,采用“1905”是因为这一年诞生了中国第一部电影(

)

A.《霸王别姬》 B.《定军山》

C.《渔光曲》 D.《风云儿女》

二、材料解析题(本大题共3小题)

21.近代中国社会生活的变迁,折射出社会进步和近代化的进程。阅读材料,回答问题。(9分)

材料一

近代中国社会生活变迁简表

鸦片战争前

鸦片战争后的新变化

长袍马褂

中山装、西装等

中餐

西餐

马车、轿子

人力车、火车、电车、汽车等

父母之命,媒妁之言

自由恋爱、新式婚礼

材料二

在北京以及各省省会城市,出现了所谓

( http: / / www.21cnjy.com )“四合院欧化”,即在保留传统四合院的基本格局上搞点洋化:简单的装扇玻璃窗代替格子糊纸绢,复杂的搞点外国式柱子……如此,既存四合院之传统格局,又吸收西式房屋之优点情调。可谓中西合璧、相得益彰。

——摘选自《图说中国百年社会生活变迁》

请回答:

(1)根据以上材料,概括近代以来中国社会生活在哪些方面发生了变化?(3分)

(2)根据材料二,指出社会生活变化的特点是

( http: / / www.21cnjy.com )什么?写出导致变化的外部因素。(4分)(3)结合材料和所学知识,归纳近代社会生活变迁对中国社会的积极影响。(2分)

22.

阅读下列材料:(20分)

材料一:无数的汉人都兴高采

( http: / / www.21cnjy.com )烈地剪去这条奴隶标志的辫子,也有迷信的,事先选择吉日,祭拜祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝的。——许金城《民国野史》

材料二:辛亥年间,不是只有清室的遗老遗

( http: / / www.21cnjy.com )少,或者张勋那样愿意向旧王朝顶礼膜拜的人才继续留辫的。好多人将发辫盘在头顶,或藏在帽子里,还有人干脆一如既往,将辫子自自然然地垂于脑后。清末政坛的风云人物张謇,倒是把辫子剪了,可是他却郑重地将剪下的辫子珍藏起来。

材料三:有个小东门岗警,将发辫盘于

( http: / / www.21cnjy.com )帽内,掩人耳目,却被商团窥出了破绽,逼令该巡士将制帽除去,于是真相毕露,看众大哗,说你们劝人除去胡尾,自己反倒过来掩饰欺人,实属可恶!说罢将该巡士的油发大辫揪住,要带他剪去。经该巡士再三恳求,请宽假一天,准予次日自行剪除,众始散去。——《上海研究资料》

请回答:

(1)根据上述材料,你认为在当时剪辫有必要吗?为什么?(6分)

(2)三则材料分别反映了当时社会的

( http: / / www.21cnjy.com )那些现象?(6分)(3)上述材料反映的这些现象说明了什么?你能从中得出什么结论?(8分)

23.(12分)阅读材料,完成下列要求。

1862年,京师同文馆正式开馆,第一批入学

( http: / / www.21cnjy.com )者均为十三、四岁的八旗子弟,有统一的课程设置和管理章程。1904年,晚清政府规定“中学堂以上必勤学洋文”;“大学堂必深通洋文”,译学馆“以储交涉之才”。1933年,国民政府规定英语学习目标是“练习运用切于日常生活之浅近英语,增加研究外国事物之兴趣”等。1954年政务院规定“初中一般不设外国语”。教育部更进一步强化了这一精神,连“二、三年级原已授外国语科的一律停授”,强调高中“从一年级起授俄语”。1978年英语重新被定为高考必考科目,同年《北京日报》刊出文章,号召“努力掌握英语这个武器,为把我国建设成为伟大的社会主义强国贡献自己的力量”;1986开始大学英语四级考试、1989开始六级考试;1999年英语水平与技术人员职称评定开始挂钩,“英语热”向社会蔓延。以“英语的

的变化与百年中国社会变迁”为题,从上述材料中选择一个恰当的角度进行论述。(要求:论点明确,运用材料中的史实进行论述,史论结合。)

答案

1.B

2.A

3.A

4.A

5.D

6.B

7.A

8.B

9.B

10.A

11.D

12.A

13.A

14.B

15.A

16.C

17.D

18.C

19.B

20.B

21.(1)服饰、建筑、饮食、交通、婚礼习俗。(3分。任答出其中3点即可,每点1分。)

(2)特点:中西合璧,相得益彰;既保存传统,又吸收西方优点。(2分。任答一点即可)

原因:受西方外来因素的影响。(2分)

(3)积极影响:丰富了中国

( http: / / www.21cnjy.com )人的物质生活;改变了人们思想文化观念和生活方式;有利于中国社会进步和近代化进程等。(2分。任答一点即可,言之有理的酌情给分。)

22.(1)有必要(2分)。因为辫子在当时已经成为腐朽的封建制度的象征,并且妨碍工作,同时还要花费时间保持卫生,所以应该剪。(4分)

(2)材料一说明深受清朝

( http: / / www.21cnjy.com )统治者压迫的下层人民对于剪辫还是非常支持的。材料二说明还有很多人对于清王朝还心怀眷恋。材料三说明有些官绅小吏对于剪辫还持观望态度。(6分)

(3)在移风易俗方面,中国人受西方影响,开始断发,但是受封建思想毒害、影响特别深,彻底根除陋习是相当难的。(4分)

结论:要想彻底地移风易俗,必须彻底推翻封建制度和封建思想,同时政府的决策要果断和彻底。(4分)

23.示例一

英语的学习人群的变化与

( http: / / www.21cnjy.com )百年中国社会变迁。(2分)洋务运动期间,为引进西方的科学技术,洋务派创办专门学习外国语言的近代学校,但是学习的人数少,主要是满族贵族子弟;清末和民国时期,出于对外交往的需要,学习英语的人越来越多,在小学到中学都开设了英语课程;新中国成立以来,随着英语成为高考必考科目到与技术职称评定挂钩,学习英语的主体由学生发展到学校以外的许多人士。(8分)这一发展趋势反映了我国与外部世界的联系日益密切。(2分)

示例二

英语的培养目标的变化与百年中

( http: / / www.21cnjy.com )国社会变迁。(2分)洋务运动开办英语学校,主要是为培养翻译人才;新政时期,清政府在中学大学开设英语课,是为国家培养外交人才;民国时期的英语教育目标,超出培养外语人才的要求,扩展到深入了解学习西方科技文化;新中国建立后,英语教育的目标逐渐服务于社会主义现代化建设。(8分)这一变化趋势反映了国家政治形势的变化。(2分)

示例三

英语的教育地位的变化与

( http: / / www.21cnjy.com )百年中国社会变迁。(2分)近代以来,英法等西方列强纷纷侵华,为与列强交涉并学习其先进技术,近代学堂开设外语课,英语教育一定程度上从属于侵略的需要;新中国建立后,实行“一边倒”,英语教育地位下降,俄语上升;改革开放以后,随着对外开放的逐渐深入,英语的地位日益提高。(8分)

综上,英语教育地位的变化,反映了百年来我国外交关系和外交政策的变化。(2分)

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航