四上 3.4 弹簧测力计 教案

文档属性

| 名称 | 四上 3.4 弹簧测力计 教案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《弹簧测力计》教学设计

一、教材与学情分析

《弹簧测力计》是四年级上册第三单元第4课。前三课主要研究了小车运动与小车的三种动力来源:重力、弹力、反冲力的大小关系,本课学生将转入使用弹簧测力计来测量力的大小符合他们对力的认识规律,将对后续力的学习奠定基础。探索部分安排了两个活动:一、认识弹簧测力计,学生通过观察、认读和实际感受来认识弹簧测力计的构造原理和使用方法,这也是下一个活动顺利开展的前提!二、使用弹簧测力计测量实际物体的力的大小,先掂量后再测量又再次不断修正感知力的大小,这也是本课的难点。

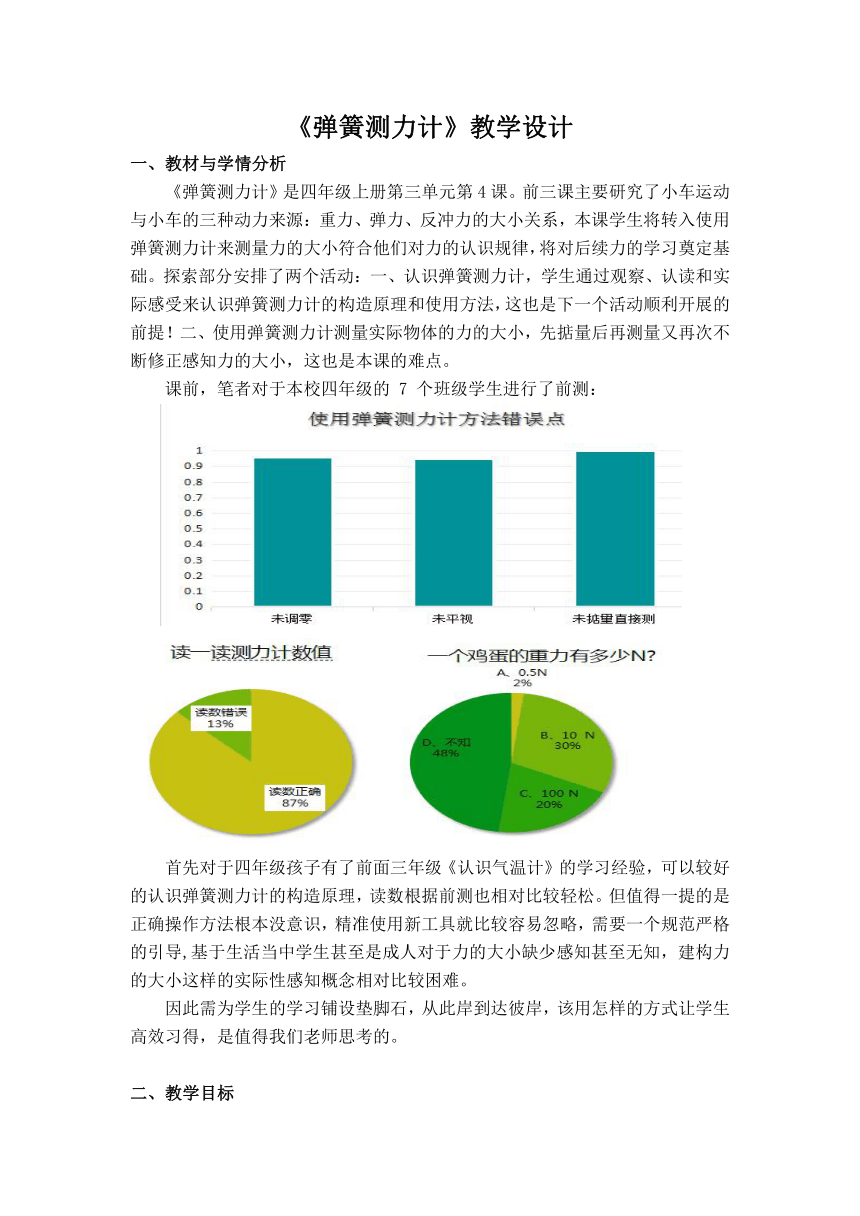

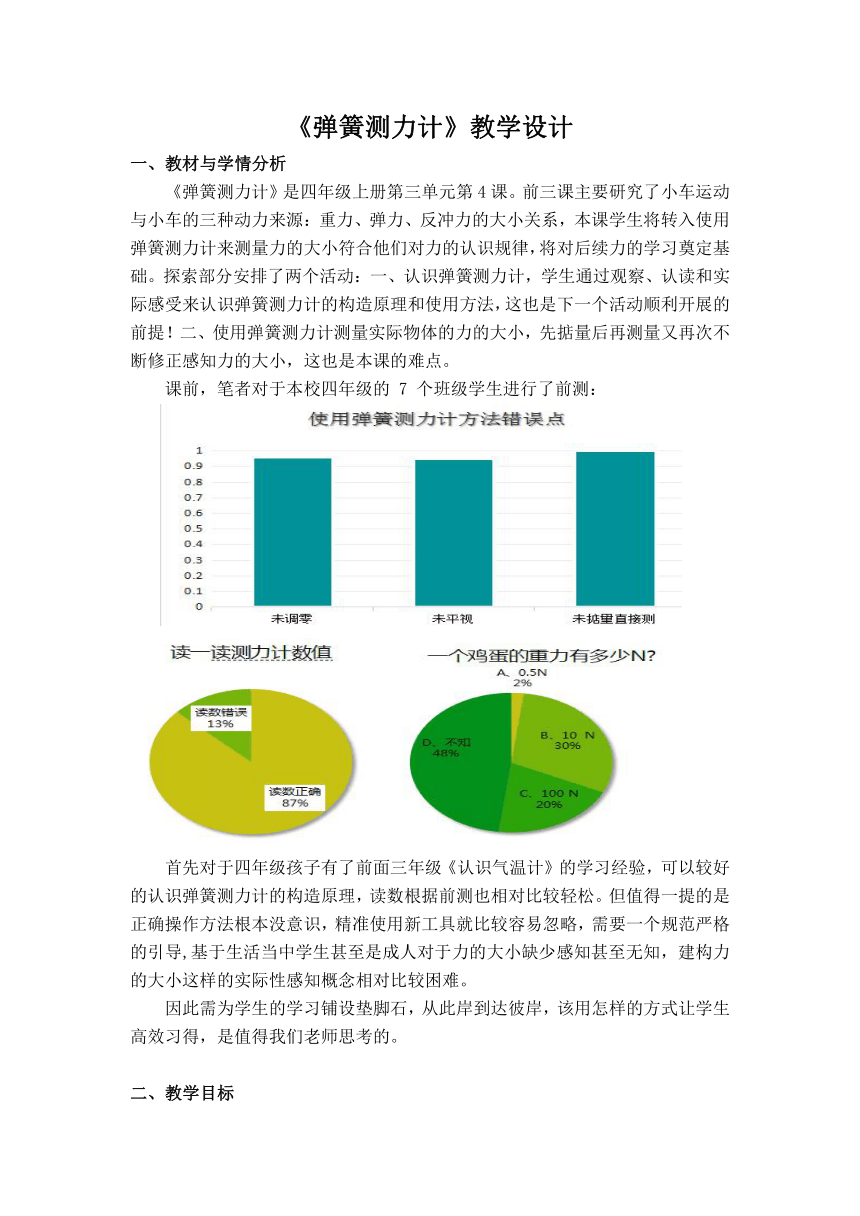

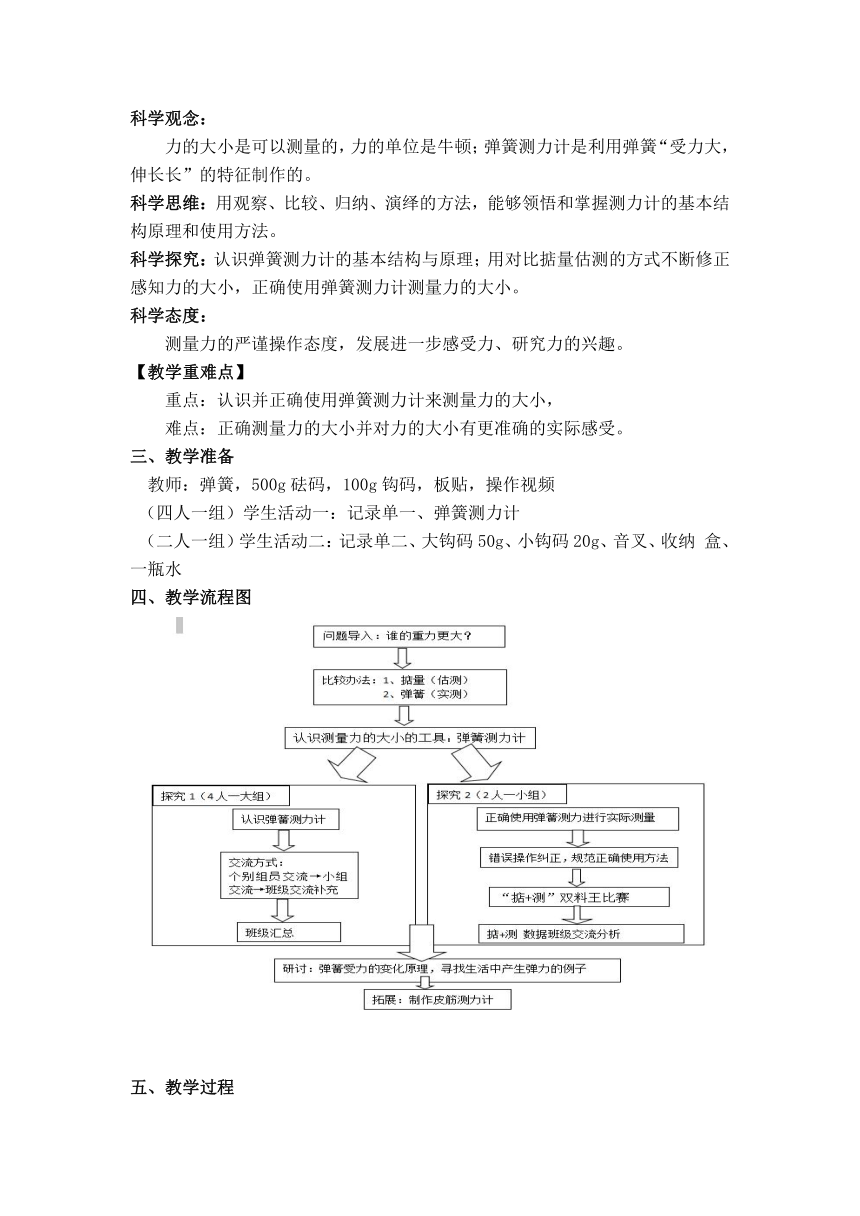

课前,笔者对于本校四年级的 7 个班级学生进行了前测:

首先对于四年级孩子有了前面三年级《认识气温计》的学习经验,可以较好的认识弹簧测力计的构造原理,读数根据前测也相对比较轻松。但值得一提的是正确操作方法根本没意识,精准使用新工具就比较容易忽略,需要一个规范严格的引导,基于生活当中学生甚至是成人对于力的大小缺少感知甚至无知,建构力的大小这样的实际性感知概念相对比较困难。

因此需为学生的学习铺设垫脚石,从此岸到达彼岸,该用怎样的方式让学生高效习得,是值得我们老师思考的。

二、教学目标

科学观念:

力的大小是可以测量的,力的单位是牛顿;弹簧测力计是利用弹簧“受力大,伸长长”的特征制作的。

科学思维:用观察、比较、归纳、演绎的方法,能够领悟和掌握测力计的基本结构原理和使用方法。

科学探究:认识弹簧测力计的基本结构与原理;用对比掂量估测的方式不断修正感知力的大小,正确使用弹簧测力计测量力的大小。

科学态度:

测量力的严谨操作态度,发展进一步感受力、研究力的兴趣。

【教学重难点】

重点:认识并正确使用弹簧测力计来测量力的大小,

难点:正确测量力的大小并对力的大小有更准确的实际感受。

三、教学准备

教师:弹簧,500g砝码,100g钩码,板贴,操作视频

(四人一组)学生活动一:记录单一、弹簧测力计

(二人一组)学生活动二:记录单二、大钩码50g、小钩码20g、音叉、收纳 盒、一瓶水

四、教学流程图

五、教学过程

(一)层层提问,设疑导入

展示道具(一个500g砝码,2个100g钩码)

1.师现场演示:它们都有重力吗?(高处松手,物体下落,证实都有重力)

2.聚焦问题一:哪一个物体重力更大?没有工具如何估测呢?

(引出“掂量”的估测方法)

3.聚焦问题二:有没有更准确的办法,老师这有个小物件可能有用?出示弹簧

预设:利用弹簧挂物体,再比较伸缩长短

学生上台演示操作方法,黑板固定弹簧。

4.聚焦问题三:我还想知道这两个物体重力具体是多少呢?怎么办?

引出课题:测量力的大小的工具,我们称为“弹簧测力计”。

【设计意图:两个未知重力的物体的比较打开了学生对测量重力大小的探索欲望,学生学习兴趣很浓,教师指向性问题的提出与学生思考如何解决在这均给后面的认知埋下伏笔。一方面引导学生使用“掂”的方法感受力,另一方面是初步直观感知弹簧测力计受力时伸缩变化原理。】

(二)分层探索

活动一:初识弹簧测力计(圆筒型)

过渡:接下来让我们完成三个小任务来充分认识它吧!

1.(四人一大组)学生对照记录单任务,自主观察、了解弹簧测力计的构造,认一认,说一说各部分结构的作用

2.个别交流:弹簧受到拉力伸缩产生弹力的原理

→小组交流(请你来当小老师):请一组同学上台交流汇报(负责讲解介绍)→班级交流:下面的学生补充,生生互动交流完成结构认知。

3.特殊刻度组交流:不同规格弹簧测力计,刻度、最大测量值均不同。

【设计意图:弹簧测力计的构造和原理以及刻度对于四年级孩子来说还是比较简单的,为了更好的发挥学生的自主性,让枯燥的陈述性知识变得更有意思更加深刻,通过各种不同的交流方式,充分调动课堂全方位的讨论,在不断的陈述与交流中,深刻科学概念。尤其是特殊组,刻度值不同的小组从前面的疑惑不确定,到自主交流,这是一种新的收获。】

活动二:使用弹簧测力计测量

(一)认识弹簧测力计的正确使用方法

1.出示称量任务0.5N的钩码,一个学生上台操作,错误示范

2.观看正确操作视频,纠正错误,规范操作

由操作学生先自我纠正,其他学生再补充完整,共同归纳要点:

①调零②平视③测量范围不超出最大值

【设计意图:学生从拿到弹簧测力计便跃跃欲试,结果不规范的测量得到的是无效的数据,这波设计可以让学生深刻认识到正确规范的操作非常关键!犯“错”者带着疑问去纠正错误规范操作,“观众”更是好奇操作者的错误原因,找原因,找关键操作,那么使用弹簧测力计的规范操作就会了然于胸,更时刻警醒自己严谨操作!】

“掂+测”双料王比赛

过渡:有信心使用这个新工具么?接下来我们就要进行“掂+测”双料王比赛了,相互给☆,比一比哪一组得到最多的☆那就是当之无愧的双料王啦!

1.播放微视频,提示操作步骤细节,学生补充操作要点

2.动图再提示关键步骤,补充借用已知0.5N的大钩码进行比较掂量,准确掂量值。

3.学生活动二:(二人一组)进行实验,教师巡逻,及时拍下记录单进行反馈

4.二人一小组互相评价,选出“掂+测”双料王

测准+误差在0.5N之内,加一颗同组互换打星,有争议可以请示老师

5.班级交流:①纠正部分错误,寻找原因

②水超过最大测量值的处理方式

③如何掂量的更加准确(经验分享)

(三)研讨

弹簧的伸缩变化

学生回顾使用弹簧测力计测量物体重力的过程中弹簧的变化,受力大,拉伸越长,不受力,则不伸长。

展示黑板上弹簧,进一步直观观察弹簧受力前后的伸缩变化。

学生发现:挂重物,拉伸;取下重物,恢复原样。

寻找生活中应用弹力的例子,试着解释弹力怎么产生?

(四)拓展

结合黑板弹簧装置,谈一谈制作皮筋测力计

挂钩、 提手(别针)、指针、刻度板(已知重力的物体)

【设计意图:当学生明白皮筋与弹簧产生弹力的方式高度相似时,再对照黑板的简易弹簧比重模型,如何再去设计精确刻度的皮筋测力计已然了然于胸了。试着将阵地从黑板转至自己手中,学生必然兴趣高涨,的确为此课堂的延伸做了最佳的引领。】

六、作业设计

制作皮筋测力计并测一测物体的重力,再用弹簧测力计测量,对比结果,并改进工具!

七、板书设计

大钩码:0.5N

【设计意图:“掂+测”双料王的比赛,充分激发了学生竞争意识,从而对自己带着更高的要求去掂准确去测准确。已知重力的大钩码的提供对比掂量,可以让学生对物体的重力大小有更为直观的感受,也有利于突破本课一难点。大组再细分为两小组,评分者带着负责严肃的态度,完成了他们的客观评价,互评的过程何尝不是又一次的学习与鼓励,小组在纠错改错讨论的过程中,又有了更多的思考!】

【 设计意图:从回顾实验操作感知弹簧测力计的变化到直面黑板上弹簧的变化,学生可以较深刻认识到弹簧测力计的原理就是利用了弹簧拉伸后可以产生恢复原状的弹力。由此,可以更加指向性的去寻找并解释应用弹力的例子。】

一、教材与学情分析

《弹簧测力计》是四年级上册第三单元第4课。前三课主要研究了小车运动与小车的三种动力来源:重力、弹力、反冲力的大小关系,本课学生将转入使用弹簧测力计来测量力的大小符合他们对力的认识规律,将对后续力的学习奠定基础。探索部分安排了两个活动:一、认识弹簧测力计,学生通过观察、认读和实际感受来认识弹簧测力计的构造原理和使用方法,这也是下一个活动顺利开展的前提!二、使用弹簧测力计测量实际物体的力的大小,先掂量后再测量又再次不断修正感知力的大小,这也是本课的难点。

课前,笔者对于本校四年级的 7 个班级学生进行了前测:

首先对于四年级孩子有了前面三年级《认识气温计》的学习经验,可以较好的认识弹簧测力计的构造原理,读数根据前测也相对比较轻松。但值得一提的是正确操作方法根本没意识,精准使用新工具就比较容易忽略,需要一个规范严格的引导,基于生活当中学生甚至是成人对于力的大小缺少感知甚至无知,建构力的大小这样的实际性感知概念相对比较困难。

因此需为学生的学习铺设垫脚石,从此岸到达彼岸,该用怎样的方式让学生高效习得,是值得我们老师思考的。

二、教学目标

科学观念:

力的大小是可以测量的,力的单位是牛顿;弹簧测力计是利用弹簧“受力大,伸长长”的特征制作的。

科学思维:用观察、比较、归纳、演绎的方法,能够领悟和掌握测力计的基本结构原理和使用方法。

科学探究:认识弹簧测力计的基本结构与原理;用对比掂量估测的方式不断修正感知力的大小,正确使用弹簧测力计测量力的大小。

科学态度:

测量力的严谨操作态度,发展进一步感受力、研究力的兴趣。

【教学重难点】

重点:认识并正确使用弹簧测力计来测量力的大小,

难点:正确测量力的大小并对力的大小有更准确的实际感受。

三、教学准备

教师:弹簧,500g砝码,100g钩码,板贴,操作视频

(四人一组)学生活动一:记录单一、弹簧测力计

(二人一组)学生活动二:记录单二、大钩码50g、小钩码20g、音叉、收纳 盒、一瓶水

四、教学流程图

五、教学过程

(一)层层提问,设疑导入

展示道具(一个500g砝码,2个100g钩码)

1.师现场演示:它们都有重力吗?(高处松手,物体下落,证实都有重力)

2.聚焦问题一:哪一个物体重力更大?没有工具如何估测呢?

(引出“掂量”的估测方法)

3.聚焦问题二:有没有更准确的办法,老师这有个小物件可能有用?出示弹簧

预设:利用弹簧挂物体,再比较伸缩长短

学生上台演示操作方法,黑板固定弹簧。

4.聚焦问题三:我还想知道这两个物体重力具体是多少呢?怎么办?

引出课题:测量力的大小的工具,我们称为“弹簧测力计”。

【设计意图:两个未知重力的物体的比较打开了学生对测量重力大小的探索欲望,学生学习兴趣很浓,教师指向性问题的提出与学生思考如何解决在这均给后面的认知埋下伏笔。一方面引导学生使用“掂”的方法感受力,另一方面是初步直观感知弹簧测力计受力时伸缩变化原理。】

(二)分层探索

活动一:初识弹簧测力计(圆筒型)

过渡:接下来让我们完成三个小任务来充分认识它吧!

1.(四人一大组)学生对照记录单任务,自主观察、了解弹簧测力计的构造,认一认,说一说各部分结构的作用

2.个别交流:弹簧受到拉力伸缩产生弹力的原理

→小组交流(请你来当小老师):请一组同学上台交流汇报(负责讲解介绍)→班级交流:下面的学生补充,生生互动交流完成结构认知。

3.特殊刻度组交流:不同规格弹簧测力计,刻度、最大测量值均不同。

【设计意图:弹簧测力计的构造和原理以及刻度对于四年级孩子来说还是比较简单的,为了更好的发挥学生的自主性,让枯燥的陈述性知识变得更有意思更加深刻,通过各种不同的交流方式,充分调动课堂全方位的讨论,在不断的陈述与交流中,深刻科学概念。尤其是特殊组,刻度值不同的小组从前面的疑惑不确定,到自主交流,这是一种新的收获。】

活动二:使用弹簧测力计测量

(一)认识弹簧测力计的正确使用方法

1.出示称量任务0.5N的钩码,一个学生上台操作,错误示范

2.观看正确操作视频,纠正错误,规范操作

由操作学生先自我纠正,其他学生再补充完整,共同归纳要点:

①调零②平视③测量范围不超出最大值

【设计意图:学生从拿到弹簧测力计便跃跃欲试,结果不规范的测量得到的是无效的数据,这波设计可以让学生深刻认识到正确规范的操作非常关键!犯“错”者带着疑问去纠正错误规范操作,“观众”更是好奇操作者的错误原因,找原因,找关键操作,那么使用弹簧测力计的规范操作就会了然于胸,更时刻警醒自己严谨操作!】

“掂+测”双料王比赛

过渡:有信心使用这个新工具么?接下来我们就要进行“掂+测”双料王比赛了,相互给☆,比一比哪一组得到最多的☆那就是当之无愧的双料王啦!

1.播放微视频,提示操作步骤细节,学生补充操作要点

2.动图再提示关键步骤,补充借用已知0.5N的大钩码进行比较掂量,准确掂量值。

3.学生活动二:(二人一组)进行实验,教师巡逻,及时拍下记录单进行反馈

4.二人一小组互相评价,选出“掂+测”双料王

测准+误差在0.5N之内,加一颗同组互换打星,有争议可以请示老师

5.班级交流:①纠正部分错误,寻找原因

②水超过最大测量值的处理方式

③如何掂量的更加准确(经验分享)

(三)研讨

弹簧的伸缩变化

学生回顾使用弹簧测力计测量物体重力的过程中弹簧的变化,受力大,拉伸越长,不受力,则不伸长。

展示黑板上弹簧,进一步直观观察弹簧受力前后的伸缩变化。

学生发现:挂重物,拉伸;取下重物,恢复原样。

寻找生活中应用弹力的例子,试着解释弹力怎么产生?

(四)拓展

结合黑板弹簧装置,谈一谈制作皮筋测力计

挂钩、 提手(别针)、指针、刻度板(已知重力的物体)

【设计意图:当学生明白皮筋与弹簧产生弹力的方式高度相似时,再对照黑板的简易弹簧比重模型,如何再去设计精确刻度的皮筋测力计已然了然于胸了。试着将阵地从黑板转至自己手中,学生必然兴趣高涨,的确为此课堂的延伸做了最佳的引领。】

六、作业设计

制作皮筋测力计并测一测物体的重力,再用弹簧测力计测量,对比结果,并改进工具!

七、板书设计

大钩码:0.5N

【设计意图:“掂+测”双料王的比赛,充分激发了学生竞争意识,从而对自己带着更高的要求去掂准确去测准确。已知重力的大钩码的提供对比掂量,可以让学生对物体的重力大小有更为直观的感受,也有利于突破本课一难点。大组再细分为两小组,评分者带着负责严肃的态度,完成了他们的客观评价,互评的过程何尝不是又一次的学习与鼓励,小组在纠错改错讨论的过程中,又有了更多的思考!】

【 设计意图:从回顾实验操作感知弹簧测力计的变化到直面黑板上弹簧的变化,学生可以较深刻认识到弹簧测力计的原理就是利用了弹簧拉伸后可以产生恢复原状的弹力。由此,可以更加指向性的去寻找并解释应用弹力的例子。】