1.3 地球的圈层结构 课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 1.3 地球的圈层结构 课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 15:59:30 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

地球的圈层结构

第三节

第一章 宇宙中的地球

教学目标

1

运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

运用示意图,说明地球内部圈层的结构、特点及划分依据。

2

运用示意图,了解地球外部圈层及其相互作用

3

上九天揽月

下五洋捉鳖

入地

?

导入

目前,世界最深的矿井不超过3千米

最深的钻井,不过12千米

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深不超过450千米

地球的平均半径是6371千米

导入

地球内部到底什么样子呢?是否像传说中那样有十八层呢?目前人类研究地球内部主要靠什么手段?

导学

请同学们带着下列学习目标,5分钟阅读课本P23-25,

10分钟完成导学案

1.阅读课本P23-p24,划出地震的概念,读懂图1-17,并识清震

级和烈度的概念;

2.阅读课本p24,阐述地震波的概念、分类以及传播特点;

3.阅读课本P25及图1-18,说出地球内部圈层的划分依据,记住

两个界面及三个圈层;

4.阅读课本p25,说出地壳的范围及特点,了解组成地壳的元素。

学思

1、学生在导学指导下先通读教材,整体感知,然后结合教材完成导学案,并记录自己发现的问题和疑惑。

2、在此过程中,同学们请保持安静,手持笔,不左顾右盼,不抖腿,完成自己的导学案,有疑问的的地方,举手示意老师。

展辨

先小组内核对导学案答案,并辨析记录发现的问题和疑惑。

自由展

我展示

我质疑

我回答

我提问

二、地球的内部圈层

三、地球的外部圈层

地球的

圈层结构

一、地震和地震波

地震和地震波

1

1.定义:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

是一种危害和影响巨大的自然灾害。

一、地震和地震波

(一)地震

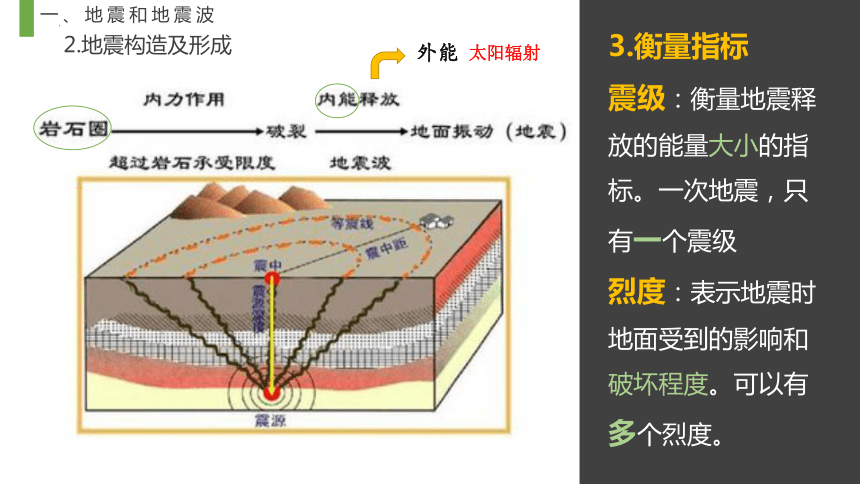

3.衡量指标

震级:衡量地震释放的能量大小的指标。一次地震,只有一个震级

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。可以有多个烈度。

2.地震构造及形成

外能

太阳辐射

一、地震和地震波

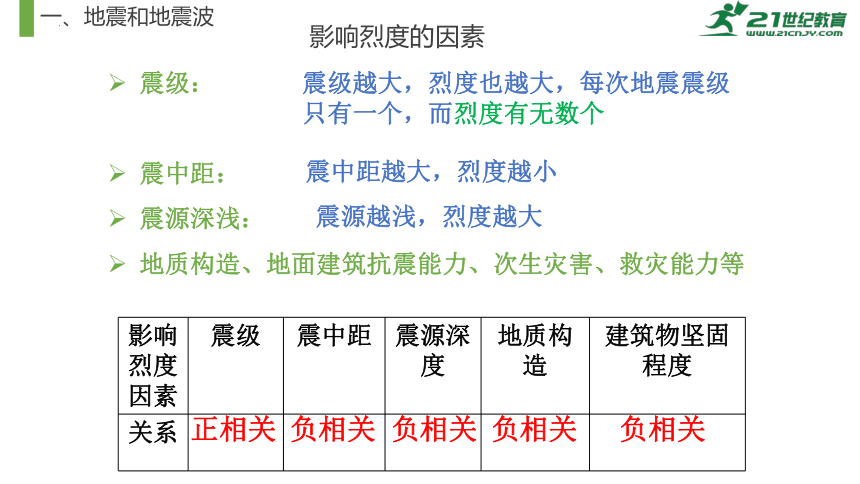

影响烈度的因素

震级:

震中距:

震源深浅:

地质构造、地面建筑抗震能力、次生灾害、救灾能力等

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距越大,烈度越小

震源越浅,烈度越大

影响烈度因素 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

一、地震和地震波

读世界地震分布图,概括地震分布特征。

4.地震分布

一、地震和地震波

4.地震分布

中国地震灾害多发的原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

位于亚欧板块和太平洋板块、印度洋板块交界处,地壳活动剧烈

一、地震和地震波

地震能量以 地震波 向四周传播

横波(S)

纵波(P)

固

固

液

气

快

慢

上下颠簸

(先)

左右摇晃

(后)

(二)地震波

一、地震和地震波

分类 特 点 质点振动方向 传播 速度 (快慢) 能通过 的介质 共同点

纵波(P)

横波(S) 与波传播方向一致

与波传播方向垂直

较快

较慢

固体、液体、气体

固体

速度都随介质的变化而变化

【总结】地震波的分类及特点

一、地震和地震波

手机突然弹出的地震预警

地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波--纵波,而破坏性的地震波--横波由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源,于是预警系统抢先在横波到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

一、地震和地震波

探测地球地质构造和圈层结构

探测石油、天然气等矿产资源

工程探测

地震波的应用

一、地震和地震波

地震来临时,人们在地面上和在水上的感觉有何不同?

思考:

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃。

水面上:只会上下颠簸

通过横波与纵波传播速度的变化,探索研究地球内部的圈层结构。

评讲

当堂检测

1.同一次地震,不同地区( )

A.震级和烈度都不同

B.震级和烈度都相同

C.震级不同,烈度相同

D.震级相同,烈度不同

当堂检测

2. 地震发生时,位于台湾海峡轮船上的小明的感觉是( )

A.左右摇晃

B.先左右摇晃,后上下颠簸

C.上下颠簸

D.先上下颠簸,后左右摇晃

地球的内部圈层

2

思考

想知道地球内部的结构,该怎么办?

想知道苹果的内部结构,把它切开就可以直接观察;想知道地球内部的结构,该怎么办?

地震波

划分依据—地震波传播速度

二、地球的内部圈层

莫霍面

1909年,克罗地亚地震学家莫霍洛维契奇研究地震时发现,地震波传播速度突然加快出现的深度,在大陆之下平均为30~40千米,在大洋之下平均为5~10千米。为了纪念他,人们将这个界面命名为莫霍洛维契奇面,简称莫霍面。

莫霍洛维契奇

二、地球的内部圈层

1914年,德国地球物理学家古登堡发现,在地下2900千米处地震波的传播速度明显下降(纵波速度下降,横波完全消失),后来证实这里是地幔与地核的分界面。人们将这个界面称为古登堡面。

古登堡面

本诺·古登堡

二、地球的内部圈层

内核

外核

地幔

横波

纵波

0

3

6

9

12

15

速度/km S-1

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/km

莫霍界面

古登堡界面

6371

地

33

2900

5150

注意事项:

准确读坐标轴图

Vs<Vp

速度突然发生变化说明介质改变

二、地球的内部圈层

莫霍界面

17km

古登堡界面

2900km

地震波传播速度与距离地表深度的关系

地核

探究

在莫霍界面处,地震波的速度变化?

在古登堡界面处,地震波的速度变化?

结论:

莫霍界面:P、S波速都明显增加; 古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失。

古登堡界面处S波完全消失

说明介质状态发生怎样改变?

由固态变为液态

地壳:固态

地幔:具有固态特征

外核:液态

内核:固态

上层:硅铝层,相对密度较小,分布不连续(大洋底部罕见)

下层:为硅镁层,相对密度较大,分布连续(海陆均有)

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

地壳:地壳是地面以下、莫霍界面以上的固体外壳。

■地壳的厚度(不均)

平均约17千米,大陆较厚,平均厚度为39-41km,大洋地壳较薄,平均厚度约5-10km。

变化规律:海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

■地壳的结构

圈层特点:

①固体外壳

②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

二、地球的内部圈层

地幔:地幔是地球内部介于莫霍面和古登堡面之间的圈层。分为上地幔和下地幔。

■结构

上地幔:具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类组成

下地幔

■圈层特点

①固态,上地幔上部存在一个软流层,岩石部分熔融;

②温度、压力、密度增大

二、地球的内部圈层

0

80

400

900

5150

6371

内核

深度/km

外核

地核

地幔

下地幔

地壳

岩石圈

软流层

上地幔

包括地壳和上地幔顶部,由坚硬岩石组成

厚度 范围 联系

地壳 平均17千米 地表至莫霍界面 岩石圈不仅包含地壳而且还包含上地幔顶部(软流层以上)部分

岩石圈 平均100千米 地表至软流层 位于上地幔,岩浆的主要发源地(地表以下80-400km)

二、地球的内部圈层

古登堡面

2900

地核:地核是地球的核心,位于古登堡面和地心之间。以5150m为界,可分为内核和外核。

■组成

外核:呈液态或熔融状态,横波不能传播。可能是地球磁场产生的原因

内核:呈固态

■圈层特点

①外核:呈液态或熔融状态;

②内核:呈固态,压力、密度很大

可能由极高温度和高压状态下的铁和镍组成

二、地球的内部圈层

诊断练习

下列地区中,地壳厚度最小的是

A喜马拉雅山

B 黄土高原

C 大西洋

D 刚果盆地

地壳平均厚度约17千米。

大陆部分较厚,平均厚度约37千米,高山、高原地区地壳厚度可达60~70千米;大洋地壳较薄,平均厚度约7千米。

大体上海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。

【合作辨析】

读“地震波速度与地球内部构造图”,回答下列问题。

(1)图中A、B表示地震波,其中A表示 波,

B表示 波,其判断依据是 。

(2)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示 面,

其判断依据是 ;该面以上C代表 ,该面以下E代表 。

(3)图中F处,地震波A完全 ,地震波B速度 并继续往深处传播。这说明F面以上的E物质状态为 态,以下的G物质状态为 态,F表示 面。

界面 位置 地震波波速变化 意义

莫霍面 地壳、地幔分界面

古登堡面

横

纵

A波波速慢,B波波速快

莫霍面

横波纵波在此波速突然加快

地壳

地幔

消失

突然变小

固

液

古登堡界面

在大陆地面下平均33千米处

横波、纵波速度都突然增加

在大陆地面下约2900千米处

纵波速度突然下降,横波完全消失

地幔与地核分界

探究

比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同?

类比记忆

地球像煮的半熟的鸡蛋——蛋壳(地壳)、蛋膜(莫霍界面)、蛋白(地幔)、蛋膜(莫古登堡界面)、蛋黄(地核)、

2.各层的厚薄:地核>地幔>地壳

3.火山喷发就像加热过快煮爆的鸡蛋——岩浆来源于地幔(蛋白浆(软流层) )

当堂检测

2022 年 3 月 26 日 00 时 21 分,青海省海西州德令哈市发生6.0 级地震,震源深度 10 千米。读地球内部圈层结构示意图(虚线代表不连续界面,序号代表不同圈层结构),完成下列小题。

1. 地震波横波不能通过的圈层是( )

A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤

2. 图示各圈层结构( )

A. ②圈层是此次地震震源所在地

B. ①圈层内纵波传播速度比横波快

C. ①②③圈层共同构成岩石圈

D. ④圈层表示的是下地幔

D

B

当堂检测

下图为“某学生绘制的地球内部圈层结构模式图”,图中数字代表纬度。据此完成下列小题。

5.图中阴影应该是( )

A.硅铝层 B.硅镁层 C.软流层 D.岩石圈

6.地震波向下传播过程中,横波和纵波明显

加速的层次是

( )

A.外核 B.地壳 C.莫霍界面 D.下地幔

C

C

地球的外部圈层

3

三、地球的外部圈层

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

生物圈

水圈

大气圈

地表生物及其生存环境的总称

是大气圈、水圈、岩石圈相互渗透、相互影响的结果

由气体和悬浮物组成的复杂系统

主要成分为氮和氧

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

三、地球的外部圈层

大气圈

组成:主要成分是氮和氧。

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小。

意义:地球生命生存的基础条件之一。

特点:2000-3000km高空为大气圈上界,是厚度最厚的外部圈层。

三、地球的外部圈层

水圈

组成:液态水、固态水和气态水。

分类:海洋水、大气水、陆地水和生物水。其中陆地水与人类社会关系最为密切(陆地水可分为地表水和地下水)

特点:连续但不规则的圈层

三、地球的外部圈层

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。

生物圈

1.组成:分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部 。生物部分主要集中在地面以上100米到水面以下200米的范围

2.意义:生物圈是最活跃的圈层。

三、地球的外部圈层

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

思 考

三、地球的外部圈层

探 究

读地球四个圈层构成的示意图分析A、B、C分别代表什么圈层?

B

大气圈

A

C

生物圈

水圈

岩石圈

理论依据

生物圈包含:

大气圈的底部、

水圈的全部、

岩石圈的上部

三、地球的外部圈层

当堂检测

1、读“地球的圈层结构示意图” ,选出下列对地球各圈层位置描述正确的是 ( )

A. 岩石圈位于地壳以上

B. 软流层在地幔下部

C. 地核在古登堡界面以下

D. 生物圈延伸到地幔底部

C

当堂检测

下图为“黄果树瀑布景观图”,据此完成下列小题。

1.该景观图体现出的地球圈层的个数是 ( )

A.3 个 B.4 个 C.5 个 D.6 个

2.构成该景观的主体要素属于的圈层是 ( )

A.水圈 B.生物圈 C.岩石圈 D.大气圈

3.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.地球各圈层是独立发展演化的

B.地球各圈层之间是相互联系、相互影响的

C.地球各圈层都是连续而规则的

D.地球各圈层物质运动的能量都来自地球内部

B

A

B

小结

地球的圈层结构

第三节

第一章 宇宙中的地球

教学目标

1

运用资料,说明地震的成因、危害及防御措施。

运用示意图,说明地球内部圈层的结构、特点及划分依据。

2

运用示意图,了解地球外部圈层及其相互作用

3

上九天揽月

下五洋捉鳖

入地

?

导入

目前,世界最深的矿井不超过3千米

最深的钻井,不过12千米

地壳运动能掀起地下20—30千米的物质到地球表层

火山喷发能将地下几百千米的岩浆泛到上层,但最深不超过450千米

地球的平均半径是6371千米

导入

地球内部到底什么样子呢?是否像传说中那样有十八层呢?目前人类研究地球内部主要靠什么手段?

导学

请同学们带着下列学习目标,5分钟阅读课本P23-25,

10分钟完成导学案

1.阅读课本P23-p24,划出地震的概念,读懂图1-17,并识清震

级和烈度的概念;

2.阅读课本p24,阐述地震波的概念、分类以及传播特点;

3.阅读课本P25及图1-18,说出地球内部圈层的划分依据,记住

两个界面及三个圈层;

4.阅读课本p25,说出地壳的范围及特点,了解组成地壳的元素。

学思

1、学生在导学指导下先通读教材,整体感知,然后结合教材完成导学案,并记录自己发现的问题和疑惑。

2、在此过程中,同学们请保持安静,手持笔,不左顾右盼,不抖腿,完成自己的导学案,有疑问的的地方,举手示意老师。

展辨

先小组内核对导学案答案,并辨析记录发现的问题和疑惑。

自由展

我展示

我质疑

我回答

我提问

二、地球的内部圈层

三、地球的外部圈层

地球的

圈层结构

一、地震和地震波

地震和地震波

1

1.定义:地震是地壳快速释放能量过程中造成的地面震动。

是一种危害和影响巨大的自然灾害。

一、地震和地震波

(一)地震

3.衡量指标

震级:衡量地震释放的能量大小的指标。一次地震,只有一个震级

烈度:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。可以有多个烈度。

2.地震构造及形成

外能

太阳辐射

一、地震和地震波

影响烈度的因素

震级:

震中距:

震源深浅:

地质构造、地面建筑抗震能力、次生灾害、救灾能力等

震级越大,烈度也越大,每次地震震级只有一个,而烈度有无数个

震中距越大,烈度越小

震源越浅,烈度越大

影响烈度因素 震级 震中距 震源深度 地质构造 建筑物坚固程度

关系

正相关

负相关

负相关

负相关

负相关

一、地震和地震波

读世界地震分布图,概括地震分布特征。

4.地震分布

一、地震和地震波

4.地震分布

中国地震灾害多发的原因?

地中海-喜马拉雅地震带

环太平洋地震带

位于亚欧板块和太平洋板块、印度洋板块交界处,地壳活动剧烈

一、地震和地震波

地震能量以 地震波 向四周传播

横波(S)

纵波(P)

固

固

液

气

快

慢

上下颠簸

(先)

左右摇晃

(后)

(二)地震波

一、地震和地震波

分类 特 点 质点振动方向 传播 速度 (快慢) 能通过 的介质 共同点

纵波(P)

横波(S) 与波传播方向一致

与波传播方向垂直

较快

较慢

固体、液体、气体

固体

速度都随介质的变化而变化

【总结】地震波的分类及特点

一、地震和地震波

手机突然弹出的地震预警

地震预警系统的工作原理就在于可以探测到地震发生最初时发射出来的无破坏性的地震波--纵波,而破坏性的地震波--横波由于传播速度相对较慢则会延后10~30秒到达地表。深入地下的地震探测仪器检测到纵波后传给计算机,即刻计算出震级、烈度、震源,于是预警系统抢先在横波到达地面前10~30秒通过电视和广播发出警报。并且,由于电磁波比地震波传播得更快,预警也可能赶在P波之前到达。

一、地震和地震波

探测地球地质构造和圈层结构

探测石油、天然气等矿产资源

工程探测

地震波的应用

一、地震和地震波

地震来临时,人们在地面上和在水上的感觉有何不同?

思考:

地面上:先上下颠簸,然后左右摇晃。

水面上:只会上下颠簸

通过横波与纵波传播速度的变化,探索研究地球内部的圈层结构。

评讲

当堂检测

1.同一次地震,不同地区( )

A.震级和烈度都不同

B.震级和烈度都相同

C.震级不同,烈度相同

D.震级相同,烈度不同

当堂检测

2. 地震发生时,位于台湾海峡轮船上的小明的感觉是( )

A.左右摇晃

B.先左右摇晃,后上下颠簸

C.上下颠簸

D.先上下颠簸,后左右摇晃

地球的内部圈层

2

思考

想知道地球内部的结构,该怎么办?

想知道苹果的内部结构,把它切开就可以直接观察;想知道地球内部的结构,该怎么办?

地震波

划分依据—地震波传播速度

二、地球的内部圈层

莫霍面

1909年,克罗地亚地震学家莫霍洛维契奇研究地震时发现,地震波传播速度突然加快出现的深度,在大陆之下平均为30~40千米,在大洋之下平均为5~10千米。为了纪念他,人们将这个界面命名为莫霍洛维契奇面,简称莫霍面。

莫霍洛维契奇

二、地球的内部圈层

1914年,德国地球物理学家古登堡发现,在地下2900千米处地震波的传播速度明显下降(纵波速度下降,横波完全消失),后来证实这里是地幔与地核的分界面。人们将这个界面称为古登堡面。

古登堡面

本诺·古登堡

二、地球的内部圈层

内核

外核

地幔

横波

纵波

0

3

6

9

12

15

速度/km S-1

1000

2000

3000

4000

5000

6000

深度/km

莫霍界面

古登堡界面

6371

地

33

2900

5150

注意事项:

准确读坐标轴图

Vs<Vp

速度突然发生变化说明介质改变

二、地球的内部圈层

莫霍界面

17km

古登堡界面

2900km

地震波传播速度与距离地表深度的关系

地核

探究

在莫霍界面处,地震波的速度变化?

在古登堡界面处,地震波的速度变化?

结论:

莫霍界面:P、S波速都明显增加; 古登堡界面:P波速急剧下降(后增大),S波完全消失。

古登堡界面处S波完全消失

说明介质状态发生怎样改变?

由固态变为液态

地壳:固态

地幔:具有固态特征

外核:液态

内核:固态

上层:硅铝层,相对密度较小,分布不连续(大洋底部罕见)

下层:为硅镁层,相对密度较大,分布连续(海陆均有)

大陆地壳:双层

大洋地壳:单层

莫霍界面

上层: 硅铝层

下层:硅镁层

地幔

地壳

地壳:地壳是地面以下、莫霍界面以上的固体外壳。

■地壳的厚度(不均)

平均约17千米,大陆较厚,平均厚度为39-41km,大洋地壳较薄,平均厚度约5-10km。

变化规律:海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄。

■地壳的结构

圈层特点:

①固体外壳

②厚度最小,其中大陆地壳较厚,大洋地壳较薄

二、地球的内部圈层

地幔:地幔是地球内部介于莫霍面和古登堡面之间的圈层。分为上地幔和下地幔。

■结构

上地幔:具有固态特征,主要由含铁、镁的硅酸盐类组成

下地幔

■圈层特点

①固态,上地幔上部存在一个软流层,岩石部分熔融;

②温度、压力、密度增大

二、地球的内部圈层

0

80

400

900

5150

6371

内核

深度/km

外核

地核

地幔

下地幔

地壳

岩石圈

软流层

上地幔

包括地壳和上地幔顶部,由坚硬岩石组成

厚度 范围 联系

地壳 平均17千米 地表至莫霍界面 岩石圈不仅包含地壳而且还包含上地幔顶部(软流层以上)部分

岩石圈 平均100千米 地表至软流层 位于上地幔,岩浆的主要发源地(地表以下80-400km)

二、地球的内部圈层

古登堡面

2900

地核:地核是地球的核心,位于古登堡面和地心之间。以5150m为界,可分为内核和外核。

■组成

外核:呈液态或熔融状态,横波不能传播。可能是地球磁场产生的原因

内核:呈固态

■圈层特点

①外核:呈液态或熔融状态;

②内核:呈固态,压力、密度很大

可能由极高温度和高压状态下的铁和镍组成

二、地球的内部圈层

诊断练习

下列地区中,地壳厚度最小的是

A喜马拉雅山

B 黄土高原

C 大西洋

D 刚果盆地

地壳平均厚度约17千米。

大陆部分较厚,平均厚度约37千米,高山、高原地区地壳厚度可达60~70千米;大洋地壳较薄,平均厚度约7千米。

大体上海拔越高,地壳越厚,海拔越低,地壳越薄。

【合作辨析】

读“地震波速度与地球内部构造图”,回答下列问题。

(1)图中A、B表示地震波,其中A表示 波,

B表示 波,其判断依据是 。

(2)图中C~H分别表示地球内部构造,D表示 面,

其判断依据是 ;该面以上C代表 ,该面以下E代表 。

(3)图中F处,地震波A完全 ,地震波B速度 并继续往深处传播。这说明F面以上的E物质状态为 态,以下的G物质状态为 态,F表示 面。

界面 位置 地震波波速变化 意义

莫霍面 地壳、地幔分界面

古登堡面

横

纵

A波波速慢,B波波速快

莫霍面

横波纵波在此波速突然加快

地壳

地幔

消失

突然变小

固

液

古登堡界面

在大陆地面下平均33千米处

横波、纵波速度都突然增加

在大陆地面下约2900千米处

纵波速度突然下降,横波完全消失

地幔与地核分界

探究

比较煮熟的鸡蛋与地球内部圈层的异同?

类比记忆

地球像煮的半熟的鸡蛋——蛋壳(地壳)、蛋膜(莫霍界面)、蛋白(地幔)、蛋膜(莫古登堡界面)、蛋黄(地核)、

2.各层的厚薄:地核>地幔>地壳

3.火山喷发就像加热过快煮爆的鸡蛋——岩浆来源于地幔(蛋白浆(软流层) )

当堂检测

2022 年 3 月 26 日 00 时 21 分,青海省海西州德令哈市发生6.0 级地震,震源深度 10 千米。读地球内部圈层结构示意图(虚线代表不连续界面,序号代表不同圈层结构),完成下列小题。

1. 地震波横波不能通过的圈层是( )

A. ② B. ③ C. ④ D. ⑤

2. 图示各圈层结构( )

A. ②圈层是此次地震震源所在地

B. ①圈层内纵波传播速度比横波快

C. ①②③圈层共同构成岩石圈

D. ④圈层表示的是下地幔

D

B

当堂检测

下图为“某学生绘制的地球内部圈层结构模式图”,图中数字代表纬度。据此完成下列小题。

5.图中阴影应该是( )

A.硅铝层 B.硅镁层 C.软流层 D.岩石圈

6.地震波向下传播过程中,横波和纵波明显

加速的层次是

( )

A.外核 B.地壳 C.莫霍界面 D.下地幔

C

C

地球的外部圈层

3

三、地球的外部圈层

气

大

圈

生

物

圈

圈

水

石

岩

圈

通常把地壳表层以外的由大气、水体和生物组成的自然界,划分为大气圈、水圈和生物圈三个圈层,统称为地球的外部圈层。

生物圈

水圈

大气圈

地表生物及其生存环境的总称

是大气圈、水圈、岩石圈相互渗透、相互影响的结果

由气体和悬浮物组成的复杂系统

主要成分为氮和氧

由地球表层水体构成的连续但不规则的圈层

三、地球的外部圈层

大气圈

组成:主要成分是氮和氧。

密度:随着高度增加,大气的密度迅速减小。

意义:地球生命生存的基础条件之一。

特点:2000-3000km高空为大气圈上界,是厚度最厚的外部圈层。

三、地球的外部圈层

水圈

组成:液态水、固态水和气态水。

分类:海洋水、大气水、陆地水和生物水。其中陆地水与人类社会关系最为密切(陆地水可分为地表水和地下水)

特点:连续但不规则的圈层

三、地球的外部圈层

生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称。

生物圈

1.组成:分别渗透于大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部 。生物部分主要集中在地面以上100米到水面以下200米的范围

2.意义:生物圈是最活跃的圈层。

三、地球的外部圈层

为什么说生物圈是自然地理环境系统中最活跃的圈层?

生物圈中的生物,不仅使自然界中的化学元素进行了迁移,而且改造了大气圈、水圈和岩石圈,从而使地球面貌发生了根本的变化。因此,自然地理环境系统中最活跃的圈层是生物圈。

地球外部圈层之间有无明显界限?相互之间有什么关系?

各外部圈层之间相互渗透、相互制约,

形成人类赖以生存和发展的自然环境。

大 气 圈

水 圈

大 气 圈

生 物 圈

岩石圈

思 考

三、地球的外部圈层

探 究

读地球四个圈层构成的示意图分析A、B、C分别代表什么圈层?

B

大气圈

A

C

生物圈

水圈

岩石圈

理论依据

生物圈包含:

大气圈的底部、

水圈的全部、

岩石圈的上部

三、地球的外部圈层

当堂检测

1、读“地球的圈层结构示意图” ,选出下列对地球各圈层位置描述正确的是 ( )

A. 岩石圈位于地壳以上

B. 软流层在地幔下部

C. 地核在古登堡界面以下

D. 生物圈延伸到地幔底部

C

当堂检测

下图为“黄果树瀑布景观图”,据此完成下列小题。

1.该景观图体现出的地球圈层的个数是 ( )

A.3 个 B.4 个 C.5 个 D.6 个

2.构成该景观的主体要素属于的圈层是 ( )

A.水圈 B.生物圈 C.岩石圈 D.大气圈

3.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.地球各圈层是独立发展演化的

B.地球各圈层之间是相互联系、相互影响的

C.地球各圈层都是连续而规则的

D.地球各圈层物质运动的能量都来自地球内部

B

A

B

小结