11.第十一单元中国特色社会主义新时代(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编【历史】

文档属性

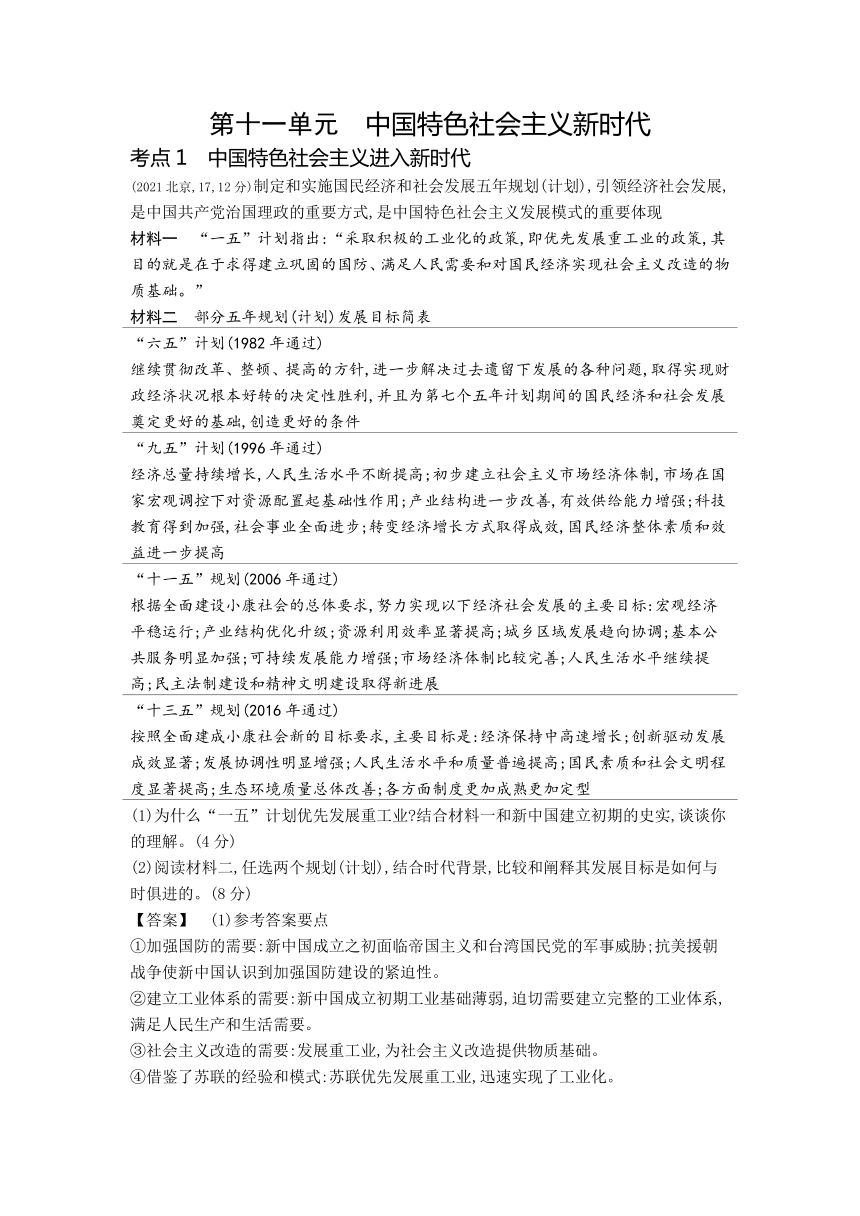

| 名称 | 11.第十一单元中国特色社会主义新时代(教师版)-2026版十年高考真题分类汇编【历史】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 82.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-10-28 17:24:29 | ||

图片预览

文档简介

第十一单元 中国特色社会主义新时代

考点1 中国特色社会主义进入新时代

(2021北京,17,12分)制定和实施国民经济和社会发展五年规划(计划),引领经济社会发展,是中国共产党治国理政的重要方式,是中国特色社会主义发展模式的重要体现

材料一 “一五”计划指出:“采取积极的工业化的政策,即优先发展重工业的政策,其目的就是在于求得建立巩固的国防、满足人民需要和对国民经济实现社会主义改造的物质基础。”

材料二 部分五年规划(计划)发展目标简表

“六五”计划(1982年通过) 继续贯彻改革、整顿、提高的方针,进一步解决过去遗留下发展的各种问题,取得实现财政经济状况根本好转的决定性胜利,并且为第七个五年计划期间的国民经济和社会发展奠定更好的基础,创造更好的条件

“九五”计划(1996年通过) 经济总量持续增长,人民生活水平不断提高;初步建立社会主义市场经济体制,市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;产业结构进一步改善,有效供给能力增强;科技教育得到加强,社会事业全面进步;转变经济增长方式取得成效,国民经济整体素质和效益进一步提高

“十一五”规划(2006年通过) 根据全面建设小康社会的总体要求,努力实现以下经济社会发展的主要目标:宏观经济平稳运行;产业结构优化升级;资源利用效率显著提高;城乡区域发展趋向协调;基本公共服务明显加强;可持续发展能力增强;市场经济体制比较完善;人民生活水平继续提高;民主法制建设和精神文明建设取得新进展

“十三五”规划(2016年通过) 按照全面建成小康社会新的目标要求,主要目标是:经济保持中高速增长;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强;人民生活水平和质量普遍提高;国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型

(1)为什么“一五”计划优先发展重工业 结合材料一和新中国建立初期的史实,谈谈你的理解。(4分)

(2)阅读材料二,任选两个规划(计划),结合时代背景,比较和阐释其发展目标是如何与时俱进的。(8分)

【答案】 (1)参考答案要点

①加强国防的需要:新中国成立之初面临帝国主义和台湾国民党的军事威胁;抗美援朝战争使新中国认识到加强国防建设的紧迫性。

②建立工业体系的需要:新中国成立初期工业基础薄弱,迫切需要建立完整的工业体系,满足人民生产和生活需要。

③社会主义改造的需要:发展重工业,为社会主义改造提供物质基础。

④借鉴了苏联的经验和模式:苏联优先发展重工业,迅速实现了工业化。

(2)参考答案示例

“六五”计划和“九五”计划

“六五”计划的发展目标强调在解决历史遗留问题的基础上,调整经济政策,争取财政状况的好转。“九五”计划不仅强调经济增长,还提出经济体制改革和结构调整的任务,明确了初步建立社会主义市场经济体制与加强国家宏观调控的目标,同时也强调科技教育、社会事业等领域的全面进步。

“六五”计划提出于20世纪80年代初期,党和国家的工作重心转移到经济建设上来,是改革开放的初步探索阶段,此时的发展目标体现了我国在调整和转变过程中实现经济和社会稳妥发展的愿望。20世纪90年代以来,我国经济建设取得一定的成就,改革开放积累了经验,1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制目标,这都推动了“九五”计划提出更全面的发展目标,推动经济体制改革的深化。

从“六五”计划到“九五”计划发展目标的调整,是我国经济不断发展、改革不断深化的反映,也是党和国家对社会主义建设事业不断思考和推进的表现。

【解析】 (1)根据新中国成立初期的国内外形势并结合材料一,从加强国防、建立工业体系、进行社会主义改造、借鉴苏联的模式等角度具体分析。

(2)在选定两个计划后,首先根据材料二阐释其目标的不同特点;然后根据不同时期国内外形势,对其目标进行客观的评价;最后进行理论升华。

考点2 新时代中国特色社会主义的伟大事业

2025年题组

(2025河南,18,14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 调查研究是中国共产党的优良传统和基本工作方法。以下是中国共产党不同时期调查研究的相关内容。

序号 内容

① 扶贫要实事求是、因地制宜。要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标

② (江西长冈乡)四百三十七家,一千七百八十五人,出外当红军、做工作的三百二十,在乡一千四百六十五

③ 在三十二个大、中城市中……国家资本主义形式的经销、代销的比重,已达百分之二十二左右,纯粹私营的商业只占百分之二十五左右

④ 革命军驱逐赵恒惕……农会会员的人数总计不过三四十万……农会会员能作向导,作侦探,作挑夫

⑤ 我们可以登记某一个士绅的政治态度、政治意见,称他为中间派或进步分子

⑥ 兰考县为了鼓励社员在责任田里栽桐树,实行统一规划,分户栽植的办法,集体拿树苗的二八分成,社员自备树苗的一九分成

(1)结合中国共产党在不同时期面临的主要任务和采取的重要举措,从材料中任选三则调查研究内容并分别予以阐释。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国共产党开展调查研究的历史启示。(5分)

【参考答案】(1)三则调查研究内容:

①精准扶贫

任务:全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战。

举措:实事求是调研,推行精准帮扶,杜绝形式主义。

阐释:立足实际制定政策,确保扶贫资源高效落地(2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利)。

④农会支援北伐

任务:国民革命,推翻北洋军阀反动统治。

举措:调查农民力量,组织农会提供后勤支援(向导、运输)。

阐释:依靠群众调研,深入农村开展革命活动,如毛泽东的《湖南农民运动考察报告》,推动了农村革命运动的发展,有力地支援了北伐战争。

⑥兰考桐树分成制

任务:20世纪60年代国民经济调整(恢复农村生产)。

举措:调研基层进行创新,推行“分成制”(二八制或一九制)激励生产。

阐释:探索责任制,调动积极性,为农村经济体制改革提供经验借鉴。

(2)启示:制定政策必须立足实际(实事求是,因地制宜);要依靠群众,贯彻群众路线;注重问题导向,解决突出矛盾;要科学决策,提升治理效能;要与时俱进,不断创新。

【解析】 考查点:党史。

(1)材料中的六则调查内容,跨越了新民主主义革命、社会主义革命与建设、社会主义现代化建设多个时期。如,可选择①④⑥进行阐释。①体现精准扶贫,结合所学可知,这一时期中国共产党的主要任务是在中国共产党成立100时全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战;④体现的是农会支援北伐,结合所学可知,这一时期中国共产党的主要任务是与国民党合作进行北伐战争,推翻北洋军阀的反动统治;⑥兰考桐树分成,展示了社会主义建设时期的基层创新,这一时期的主要任务是对国民经济进行调整。阐释时要紧扣“重要举措”这一答题要求,如选择④必须阐明1926年北伐战争中中国共产党的群众路线,指出农会支援前线是党发动农民的具体实践;选择⑥要联系20世纪60年代初国民经济调整,体现此时中国共产党的举措是促进集体利益与个人积极性结合。

(2)据①“扶贫要实事求是、因地制宜”“切忌喊口号”可归纳出,制定政策必须立足实际(实事求是,因地制宜);据②“出外当红军、做工作的三百二十”、④“农会会员能作向导,作侦探,作挑夫”可归纳出,要依靠群众,贯彻群众路线;据⑥“兰考县为了鼓励社员在责任田里栽桐树,实行统一规划,分户栽植的办法”可归纳出,注重问题导向,解决突出矛盾,要科学决策,提升治理效能;据①“扶贫要实事求是、因地制宜。要精准扶贫”、⑤“可以登记某一个士绅的政治态度、政治意见,称他为中间派或进步分子”可归纳出,要与时俱进,不断创新。

2019—2024年题组

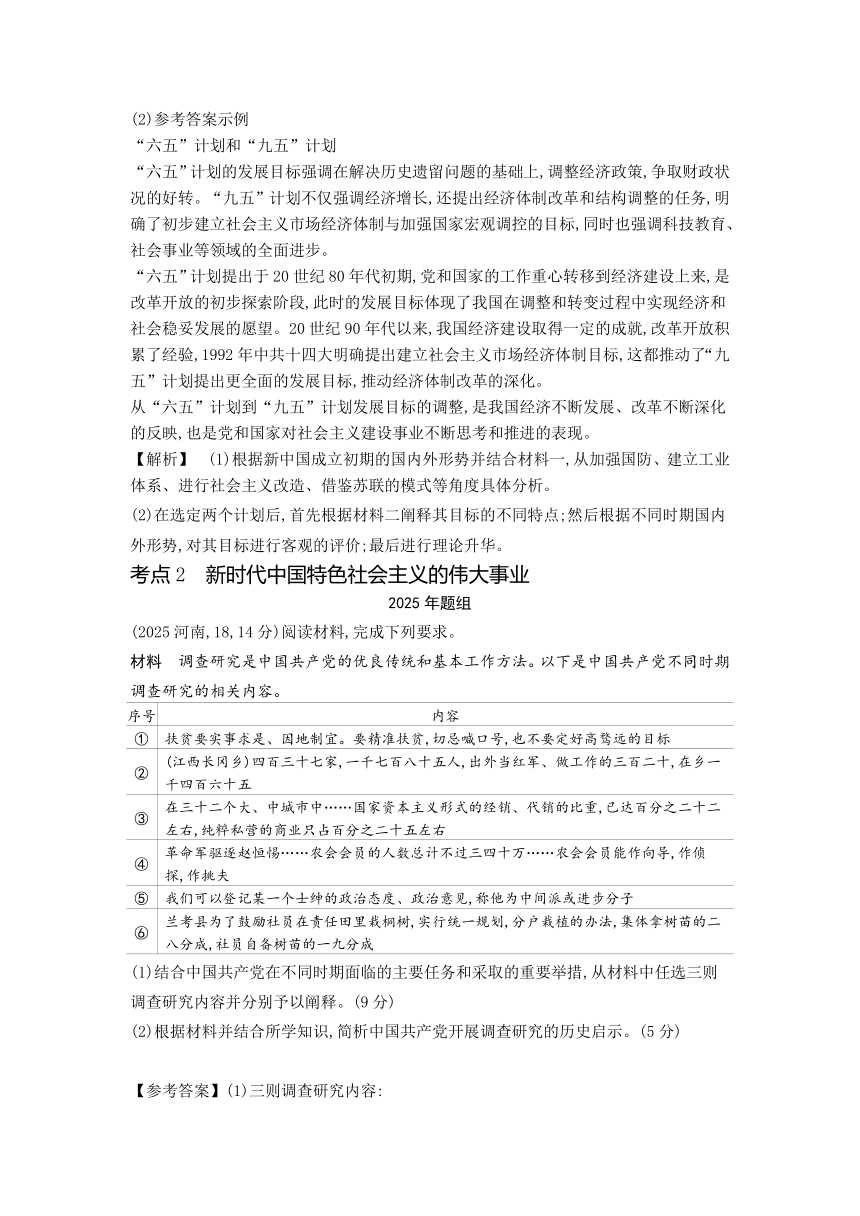

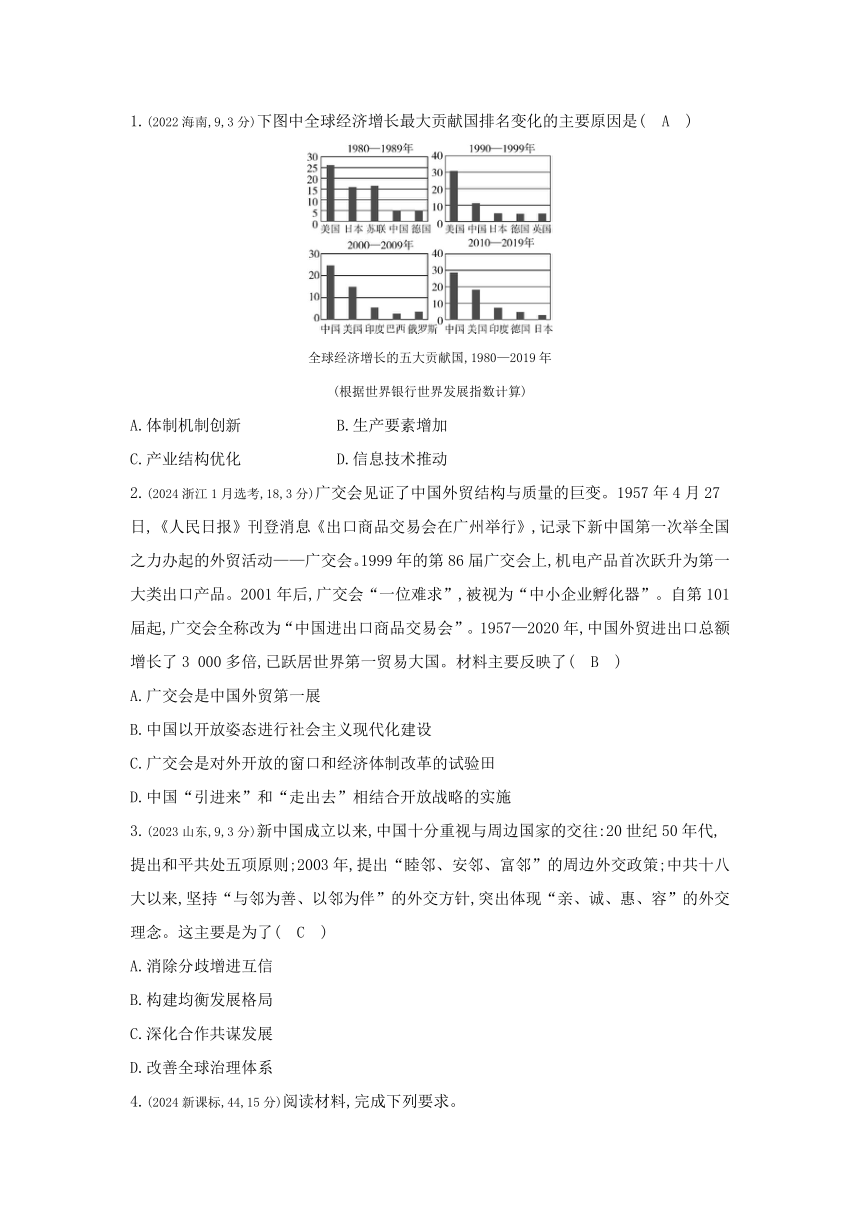

1.(2022海南,9,3分)下图中全球经济增长最大贡献国排名变化的主要原因是( A )

全球经济增长的五大贡献国,1980—2019年

(根据世界银行世界发展指数计算)

A.体制机制创新 B.生产要素增加

C.产业结构优化 D.信息技术推动

2.(2024浙江1月选考,18,3分)广交会见证了中国外贸结构与质量的巨变。1957年4月27日,《人民日报》刊登消息《出口商品交易会在广州举行》,记录下新中国第一次举全国之力办起的外贸活动——广交会。1999年的第86届广交会上,机电产品首次跃升为第一大类出口产品。2001年后,广交会“一位难求”,被视为“中小企业孵化器”。自第101届起,广交会全称改为“中国进出口商品交易会”。1957—2020年,中国外贸进出口总额增长了3 000多倍,已跃居世界第一贸易大国。材料主要反映了( B )

A.广交会是中国外贸第一展

B.中国以开放姿态进行社会主义现代化建设

C.广交会是对外开放的窗口和经济体制改革的试验田

D.中国“引进来”和“走出去”相结合开放战略的实施

3.(2023山东,9,3分)新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则;2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( C )

A.消除分歧增进互信

B.构建均衡发展格局

C.深化合作共谋发展

D.改善全球治理体系

4.(2024新课标,44,15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 “一五”计划期间,我国建立起一些原来没有的工业制造部门,如汽车、重型机器、新式车床等。此后机械制造业获得长足发展,形成东北、西南、西北、中南等各具特色的制造基地。装备制造业作为中国最大的制造业部门,在改革开放中走在前列,重大装备研制开发能力大幅提高,国际竞争力快速提升。

——摘编自当代中国研究所《中华

人民共和国简史》等

材料二 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视装备制造业发展。机械工业以高质量发展为目标,全力推进行业转型升级,十年间创新成果丰硕,机械产品自给率超过85%,国产“华龙一号”“国和一号”三代核电机组等成套装备技术达到国际先进水平。同时,在国家产业政策引导下,机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐加快。中国装备制造业稳居世界第一。

——摘编自徐念沙《十年辉煌挺起

装备制造的脊梁》等

(1)根据材料,概述新中国成立以来装备制造业的发展。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时代推动中国装备制造业发展的主要因素。(6分)

【答案】 (1)“一五”时期:建立起新的制造业部门,形成一系列制造业基地;改革开放时期:装备制造业开发能力提高,竞争力提升。

中共十八大以来:创新成果丰硕,自给率高,产业转型升级,成为装备制造大国。(3点,9分)

(2)党和国家的正确/坚强领导;国家制定正确政策的推动;改革开放深化/社会主义市场经济体制不断完善;新发展理念的引领;科技创新/科技人才的培养/科技人才的贡献/科教兴国战略推动。(3点,6分)

5.(2023辽宁,18,15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国对月的崇拜在原始社会中就存在,西周已形成较为完善的祭月之礼,后历朝历代因之。人们通过观测月亮的圆缺变化周期,逐渐形成了日、月等时间观念,并以此为依据制定了历法,称为阴历或太阴历。人们对月亮还充满各种想象,建构了月宫、嫦娥、玉兔、桂树等神话形象,用以寄托长寿、团圆等美好的期盼。

——摘编自王玉哲《中华远古史》等

材料二 明末清初,徐光启等编撰的《崇祯历书》和康熙皇帝召集学者编订的《历象考成》均吸纳了西方有关月亮的科学知识。民国时期,天文学家陈遵妫撰写的《天文学概论》详述了月地距离、月球大小、质量等内容。这一时期,教科书、大众期刊、学生丛书等也纷纷介绍月亮知识。

2004年,中国国家航天局正式启动探月工程。2013年,“嫦娥三号”着陆器和“玉兔号”月球车登上月球,国人真切地见到了月亮的“庐山真面目”。2020年,“嫦娥五号”返回器带回了月球样品,科学家对此进行研究,深化了人们对月亮的认知。

——摘编自谭丹《西学与近代国人

的月亮新知》等

(1)根据材料一,概括中国古代人们对月亮的认知。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括明清以来国人对月亮认知的变化并分析其原因。(9分)

答案 (1)认知:神化的认知,视为月神;科学性的认知,制定历法的依据;人文性的认知,情感的寄托。(6分)

(2)认知变化:更加科学化。(2分)

原因:西学东渐,传教士对西方天文学知识的传播;天文学知识多渠道的传播;科学家的创新驱动,科学技术的进步;探月工程的推动。(7分)

6.(2024广东,20,12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 第二次世界大战改变了远东格局。美国在亚太地区扩张的头号对手日本已俯首称臣,英、法为战后重建有求于美国,它们的在华势力也大大削弱。而美国的经济和军事实力在战争中空前发展,世界上没有哪个国家可与之匹敌。美国追求世界的“领导”地位,它要建立由自己主宰的世界秩序。

——摘编自陶文钊《中美关系史》

材料二 新中国成立70年来,在持续学习和反思中创新外交思维与外交实践,从周边和国际体系的融入者、参与者,转变为体系的贡献者、塑造者与引领者。

——摘编自魏玲《新中国周边外交70年:继承与创新》

(1)根据材料一,概述第二次世界大战后的远东格局。(4分)

(2)就材料二所示中国的某一角色进行论述。(要求:指明所选角色,论述须有史实依据,逻辑清晰)(8分)

【参考答案】(1)雅尔塔体系基本确定了第二次世界大战后的远东格局;二战后美国控制日本;英法两国在二战中遭受重创,在远东地区的势力被严重削弱;美国在二战后成为世界第一强国,企图控制远东地区,与苏联形成两极对峙格局;新中国的成立壮大了世界和平民主力量,坚定反抗霸权主义对远东地区的干预。

(2)[示例一]

角色:参与者。

论述:20世纪50—70年代,中国是周边和国际体系的参与者。1954年,中国首次以五大国之一的地位和身份参加日内瓦会议,在中国的努力下,印度支那问题得以解决,支持了民族解放斗争,提升了中国的国际影响力。随着综合国力的提升,中国在1971年恢复了在联合国的一切合法权利,拓展了外交舞台。之后,中国积极参与以联合国为中心的多边外交活动,有力维护了世界和平与发展。

[示例二]

角色:贡献者。

论述:进入新时代,中国始终遵循和平发展理念,为国际事务积极贡献中国力量。中国作为联合国安理会常任理事国之一,展现负责任大国担当,主张和平解决朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚问题等国际和地区热点问题,为维护世界和平和地区稳定发挥建设性作用。中国积极促进全球治理体系的改革与完善,推动气候变化《巴黎协定》生效,倡议和推动“一带一路”建设,主张构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

【解析】(1)考查点:二战后的国际格局。

据材料一,从日本、英法、美国、中国四个角度,结合二战后雅尔塔体系和两极格局形成的相关史实进行归纳。

(2)考查点:新中国成立以来的外交。

据材料二“新中国成立70年来……从周边和国际体系的融入者、参与者,转变为体系的贡献者、塑造者与引领者”并结合所学可知,20世纪50—70年代,中国是周边和国际体系的融入者、参与者;改革开放后,尤其是进入新时代以来,中国成为国际体系的贡献者、塑造者与引领者。可从中选定角色,结合相应阶段的史实进行论述。

选必补充 中华人民共和国成立后各项事业的发展

1.(2023北京,9,3分)1998年,“广播电视村村通工程”启动。此后,“村村通”在公路、电力、饮用水、电话网、有线电视网、互联网等领域陆续展开,成为一个系统工程。这一工程( )

A.成为推进城乡一体化的重大举措

B.标志农村经济体制改革取得突破

C.为开展三线建设做好了充分准备

D.为农业社会主义改造奠定了基础

答案 A “村村通”改善了农村地区的交通、通讯条件,提高了农村生活水平,加强了城乡间联系,缩小了城乡差距,是推动城乡一体化的重大举措,A正确;“村村通”与农村经济体制改革关系不大,B错误;三线建设集中于20世纪六七十年代,农村的社会主义改造完成于1956年,时代不符,C、D错误。

2.(2022海南,14,3分)明代,上海只是一个小城镇,人们以说嘉兴话为尚;清代属苏州管辖,人们以会说苏州话为荣;到了现代,上海已成为著名大都市,逐渐形成了自己的上海话。这一变化深刻地反映出(B)

A.追逐新潮的心理取向 B.时代变迁的历史印记

C.行政区划的变迁过程 D.经济发展的必然趋势

B3分 A1分 C1分 D0分

考点1 中国特色社会主义进入新时代

(2021北京,17,12分)制定和实施国民经济和社会发展五年规划(计划),引领经济社会发展,是中国共产党治国理政的重要方式,是中国特色社会主义发展模式的重要体现

材料一 “一五”计划指出:“采取积极的工业化的政策,即优先发展重工业的政策,其目的就是在于求得建立巩固的国防、满足人民需要和对国民经济实现社会主义改造的物质基础。”

材料二 部分五年规划(计划)发展目标简表

“六五”计划(1982年通过) 继续贯彻改革、整顿、提高的方针,进一步解决过去遗留下发展的各种问题,取得实现财政经济状况根本好转的决定性胜利,并且为第七个五年计划期间的国民经济和社会发展奠定更好的基础,创造更好的条件

“九五”计划(1996年通过) 经济总量持续增长,人民生活水平不断提高;初步建立社会主义市场经济体制,市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用;产业结构进一步改善,有效供给能力增强;科技教育得到加强,社会事业全面进步;转变经济增长方式取得成效,国民经济整体素质和效益进一步提高

“十一五”规划(2006年通过) 根据全面建设小康社会的总体要求,努力实现以下经济社会发展的主要目标:宏观经济平稳运行;产业结构优化升级;资源利用效率显著提高;城乡区域发展趋向协调;基本公共服务明显加强;可持续发展能力增强;市场经济体制比较完善;人民生活水平继续提高;民主法制建设和精神文明建设取得新进展

“十三五”规划(2016年通过) 按照全面建成小康社会新的目标要求,主要目标是:经济保持中高速增长;创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强;人民生活水平和质量普遍提高;国民素质和社会文明程度显著提高;生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型

(1)为什么“一五”计划优先发展重工业 结合材料一和新中国建立初期的史实,谈谈你的理解。(4分)

(2)阅读材料二,任选两个规划(计划),结合时代背景,比较和阐释其发展目标是如何与时俱进的。(8分)

【答案】 (1)参考答案要点

①加强国防的需要:新中国成立之初面临帝国主义和台湾国民党的军事威胁;抗美援朝战争使新中国认识到加强国防建设的紧迫性。

②建立工业体系的需要:新中国成立初期工业基础薄弱,迫切需要建立完整的工业体系,满足人民生产和生活需要。

③社会主义改造的需要:发展重工业,为社会主义改造提供物质基础。

④借鉴了苏联的经验和模式:苏联优先发展重工业,迅速实现了工业化。

(2)参考答案示例

“六五”计划和“九五”计划

“六五”计划的发展目标强调在解决历史遗留问题的基础上,调整经济政策,争取财政状况的好转。“九五”计划不仅强调经济增长,还提出经济体制改革和结构调整的任务,明确了初步建立社会主义市场经济体制与加强国家宏观调控的目标,同时也强调科技教育、社会事业等领域的全面进步。

“六五”计划提出于20世纪80年代初期,党和国家的工作重心转移到经济建设上来,是改革开放的初步探索阶段,此时的发展目标体现了我国在调整和转变过程中实现经济和社会稳妥发展的愿望。20世纪90年代以来,我国经济建设取得一定的成就,改革开放积累了经验,1992年中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制目标,这都推动了“九五”计划提出更全面的发展目标,推动经济体制改革的深化。

从“六五”计划到“九五”计划发展目标的调整,是我国经济不断发展、改革不断深化的反映,也是党和国家对社会主义建设事业不断思考和推进的表现。

【解析】 (1)根据新中国成立初期的国内外形势并结合材料一,从加强国防、建立工业体系、进行社会主义改造、借鉴苏联的模式等角度具体分析。

(2)在选定两个计划后,首先根据材料二阐释其目标的不同特点;然后根据不同时期国内外形势,对其目标进行客观的评价;最后进行理论升华。

考点2 新时代中国特色社会主义的伟大事业

2025年题组

(2025河南,18,14分)阅读材料,完成下列要求。

材料 调查研究是中国共产党的优良传统和基本工作方法。以下是中国共产党不同时期调查研究的相关内容。

序号 内容

① 扶贫要实事求是、因地制宜。要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标

② (江西长冈乡)四百三十七家,一千七百八十五人,出外当红军、做工作的三百二十,在乡一千四百六十五

③ 在三十二个大、中城市中……国家资本主义形式的经销、代销的比重,已达百分之二十二左右,纯粹私营的商业只占百分之二十五左右

④ 革命军驱逐赵恒惕……农会会员的人数总计不过三四十万……农会会员能作向导,作侦探,作挑夫

⑤ 我们可以登记某一个士绅的政治态度、政治意见,称他为中间派或进步分子

⑥ 兰考县为了鼓励社员在责任田里栽桐树,实行统一规划,分户栽植的办法,集体拿树苗的二八分成,社员自备树苗的一九分成

(1)结合中国共产党在不同时期面临的主要任务和采取的重要举措,从材料中任选三则调查研究内容并分别予以阐释。(9分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国共产党开展调查研究的历史启示。(5分)

【参考答案】(1)三则调查研究内容:

①精准扶贫

任务:全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战。

举措:实事求是调研,推行精准帮扶,杜绝形式主义。

阐释:立足实际制定政策,确保扶贫资源高效落地(2021年,我国脱贫攻坚战取得全面胜利)。

④农会支援北伐

任务:国民革命,推翻北洋军阀反动统治。

举措:调查农民力量,组织农会提供后勤支援(向导、运输)。

阐释:依靠群众调研,深入农村开展革命活动,如毛泽东的《湖南农民运动考察报告》,推动了农村革命运动的发展,有力地支援了北伐战争。

⑥兰考桐树分成制

任务:20世纪60年代国民经济调整(恢复农村生产)。

举措:调研基层进行创新,推行“分成制”(二八制或一九制)激励生产。

阐释:探索责任制,调动积极性,为农村经济体制改革提供经验借鉴。

(2)启示:制定政策必须立足实际(实事求是,因地制宜);要依靠群众,贯彻群众路线;注重问题导向,解决突出矛盾;要科学决策,提升治理效能;要与时俱进,不断创新。

【解析】 考查点:党史。

(1)材料中的六则调查内容,跨越了新民主主义革命、社会主义革命与建设、社会主义现代化建设多个时期。如,可选择①④⑥进行阐释。①体现精准扶贫,结合所学可知,这一时期中国共产党的主要任务是在中国共产党成立100时全面建成小康社会,打赢脱贫攻坚战;④体现的是农会支援北伐,结合所学可知,这一时期中国共产党的主要任务是与国民党合作进行北伐战争,推翻北洋军阀的反动统治;⑥兰考桐树分成,展示了社会主义建设时期的基层创新,这一时期的主要任务是对国民经济进行调整。阐释时要紧扣“重要举措”这一答题要求,如选择④必须阐明1926年北伐战争中中国共产党的群众路线,指出农会支援前线是党发动农民的具体实践;选择⑥要联系20世纪60年代初国民经济调整,体现此时中国共产党的举措是促进集体利益与个人积极性结合。

(2)据①“扶贫要实事求是、因地制宜”“切忌喊口号”可归纳出,制定政策必须立足实际(实事求是,因地制宜);据②“出外当红军、做工作的三百二十”、④“农会会员能作向导,作侦探,作挑夫”可归纳出,要依靠群众,贯彻群众路线;据⑥“兰考县为了鼓励社员在责任田里栽桐树,实行统一规划,分户栽植的办法”可归纳出,注重问题导向,解决突出矛盾,要科学决策,提升治理效能;据①“扶贫要实事求是、因地制宜。要精准扶贫”、⑤“可以登记某一个士绅的政治态度、政治意见,称他为中间派或进步分子”可归纳出,要与时俱进,不断创新。

2019—2024年题组

1.(2022海南,9,3分)下图中全球经济增长最大贡献国排名变化的主要原因是( A )

全球经济增长的五大贡献国,1980—2019年

(根据世界银行世界发展指数计算)

A.体制机制创新 B.生产要素增加

C.产业结构优化 D.信息技术推动

2.(2024浙江1月选考,18,3分)广交会见证了中国外贸结构与质量的巨变。1957年4月27日,《人民日报》刊登消息《出口商品交易会在广州举行》,记录下新中国第一次举全国之力办起的外贸活动——广交会。1999年的第86届广交会上,机电产品首次跃升为第一大类出口产品。2001年后,广交会“一位难求”,被视为“中小企业孵化器”。自第101届起,广交会全称改为“中国进出口商品交易会”。1957—2020年,中国外贸进出口总额增长了3 000多倍,已跃居世界第一贸易大国。材料主要反映了( B )

A.广交会是中国外贸第一展

B.中国以开放姿态进行社会主义现代化建设

C.广交会是对外开放的窗口和经济体制改革的试验田

D.中国“引进来”和“走出去”相结合开放战略的实施

3.(2023山东,9,3分)新中国成立以来,中国十分重视与周边国家的交往:20世纪50年代,提出和平共处五项原则;2003年,提出“睦邻、安邻、富邻”的周边外交政策;中共十八大以来,坚持“与邻为善、以邻为伴”的外交方针,突出体现“亲、诚、惠、容”的外交理念。这主要是为了( C )

A.消除分歧增进互信

B.构建均衡发展格局

C.深化合作共谋发展

D.改善全球治理体系

4.(2024新课标,44,15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 “一五”计划期间,我国建立起一些原来没有的工业制造部门,如汽车、重型机器、新式车床等。此后机械制造业获得长足发展,形成东北、西南、西北、中南等各具特色的制造基地。装备制造业作为中国最大的制造业部门,在改革开放中走在前列,重大装备研制开发能力大幅提高,国际竞争力快速提升。

——摘编自当代中国研究所《中华

人民共和国简史》等

材料二 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视装备制造业发展。机械工业以高质量发展为目标,全力推进行业转型升级,十年间创新成果丰硕,机械产品自给率超过85%,国产“华龙一号”“国和一号”三代核电机组等成套装备技术达到国际先进水平。同时,在国家产业政策引导下,机械工业数字化、智能化、网络化转型升级步伐加快。中国装备制造业稳居世界第一。

——摘编自徐念沙《十年辉煌挺起

装备制造的脊梁》等

(1)根据材料,概述新中国成立以来装备制造业的发展。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新时代推动中国装备制造业发展的主要因素。(6分)

【答案】 (1)“一五”时期:建立起新的制造业部门,形成一系列制造业基地;改革开放时期:装备制造业开发能力提高,竞争力提升。

中共十八大以来:创新成果丰硕,自给率高,产业转型升级,成为装备制造大国。(3点,9分)

(2)党和国家的正确/坚强领导;国家制定正确政策的推动;改革开放深化/社会主义市场经济体制不断完善;新发展理念的引领;科技创新/科技人才的培养/科技人才的贡献/科教兴国战略推动。(3点,6分)

5.(2023辽宁,18,15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 我国对月的崇拜在原始社会中就存在,西周已形成较为完善的祭月之礼,后历朝历代因之。人们通过观测月亮的圆缺变化周期,逐渐形成了日、月等时间观念,并以此为依据制定了历法,称为阴历或太阴历。人们对月亮还充满各种想象,建构了月宫、嫦娥、玉兔、桂树等神话形象,用以寄托长寿、团圆等美好的期盼。

——摘编自王玉哲《中华远古史》等

材料二 明末清初,徐光启等编撰的《崇祯历书》和康熙皇帝召集学者编订的《历象考成》均吸纳了西方有关月亮的科学知识。民国时期,天文学家陈遵妫撰写的《天文学概论》详述了月地距离、月球大小、质量等内容。这一时期,教科书、大众期刊、学生丛书等也纷纷介绍月亮知识。

2004年,中国国家航天局正式启动探月工程。2013年,“嫦娥三号”着陆器和“玉兔号”月球车登上月球,国人真切地见到了月亮的“庐山真面目”。2020年,“嫦娥五号”返回器带回了月球样品,科学家对此进行研究,深化了人们对月亮的认知。

——摘编自谭丹《西学与近代国人

的月亮新知》等

(1)根据材料一,概括中国古代人们对月亮的认知。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括明清以来国人对月亮认知的变化并分析其原因。(9分)

答案 (1)认知:神化的认知,视为月神;科学性的认知,制定历法的依据;人文性的认知,情感的寄托。(6分)

(2)认知变化:更加科学化。(2分)

原因:西学东渐,传教士对西方天文学知识的传播;天文学知识多渠道的传播;科学家的创新驱动,科学技术的进步;探月工程的推动。(7分)

6.(2024广东,20,12分)阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一 第二次世界大战改变了远东格局。美国在亚太地区扩张的头号对手日本已俯首称臣,英、法为战后重建有求于美国,它们的在华势力也大大削弱。而美国的经济和军事实力在战争中空前发展,世界上没有哪个国家可与之匹敌。美国追求世界的“领导”地位,它要建立由自己主宰的世界秩序。

——摘编自陶文钊《中美关系史》

材料二 新中国成立70年来,在持续学习和反思中创新外交思维与外交实践,从周边和国际体系的融入者、参与者,转变为体系的贡献者、塑造者与引领者。

——摘编自魏玲《新中国周边外交70年:继承与创新》

(1)根据材料一,概述第二次世界大战后的远东格局。(4分)

(2)就材料二所示中国的某一角色进行论述。(要求:指明所选角色,论述须有史实依据,逻辑清晰)(8分)

【参考答案】(1)雅尔塔体系基本确定了第二次世界大战后的远东格局;二战后美国控制日本;英法两国在二战中遭受重创,在远东地区的势力被严重削弱;美国在二战后成为世界第一强国,企图控制远东地区,与苏联形成两极对峙格局;新中国的成立壮大了世界和平民主力量,坚定反抗霸权主义对远东地区的干预。

(2)[示例一]

角色:参与者。

论述:20世纪50—70年代,中国是周边和国际体系的参与者。1954年,中国首次以五大国之一的地位和身份参加日内瓦会议,在中国的努力下,印度支那问题得以解决,支持了民族解放斗争,提升了中国的国际影响力。随着综合国力的提升,中国在1971年恢复了在联合国的一切合法权利,拓展了外交舞台。之后,中国积极参与以联合国为中心的多边外交活动,有力维护了世界和平与发展。

[示例二]

角色:贡献者。

论述:进入新时代,中国始终遵循和平发展理念,为国际事务积极贡献中国力量。中国作为联合国安理会常任理事国之一,展现负责任大国担当,主张和平解决朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚问题等国际和地区热点问题,为维护世界和平和地区稳定发挥建设性作用。中国积极促进全球治理体系的改革与完善,推动气候变化《巴黎协定》生效,倡议和推动“一带一路”建设,主张构建人类命运共同体,为世界和平与发展提供中国方案。

【解析】(1)考查点:二战后的国际格局。

据材料一,从日本、英法、美国、中国四个角度,结合二战后雅尔塔体系和两极格局形成的相关史实进行归纳。

(2)考查点:新中国成立以来的外交。

据材料二“新中国成立70年来……从周边和国际体系的融入者、参与者,转变为体系的贡献者、塑造者与引领者”并结合所学可知,20世纪50—70年代,中国是周边和国际体系的融入者、参与者;改革开放后,尤其是进入新时代以来,中国成为国际体系的贡献者、塑造者与引领者。可从中选定角色,结合相应阶段的史实进行论述。

选必补充 中华人民共和国成立后各项事业的发展

1.(2023北京,9,3分)1998年,“广播电视村村通工程”启动。此后,“村村通”在公路、电力、饮用水、电话网、有线电视网、互联网等领域陆续展开,成为一个系统工程。这一工程( )

A.成为推进城乡一体化的重大举措

B.标志农村经济体制改革取得突破

C.为开展三线建设做好了充分准备

D.为农业社会主义改造奠定了基础

答案 A “村村通”改善了农村地区的交通、通讯条件,提高了农村生活水平,加强了城乡间联系,缩小了城乡差距,是推动城乡一体化的重大举措,A正确;“村村通”与农村经济体制改革关系不大,B错误;三线建设集中于20世纪六七十年代,农村的社会主义改造完成于1956年,时代不符,C、D错误。

2.(2022海南,14,3分)明代,上海只是一个小城镇,人们以说嘉兴话为尚;清代属苏州管辖,人们以会说苏州话为荣;到了现代,上海已成为著名大都市,逐渐形成了自己的上海话。这一变化深刻地反映出(B)

A.追逐新潮的心理取向 B.时代变迁的历史印记

C.行政区划的变迁过程 D.经济发展的必然趋势

B3分 A1分 C1分 D0分

同课章节目录