人教部编版七年级语文上册第三单元整本书阅读《朝花夕拾》学案

文档属性

| 名称 | 人教部编版七年级语文上册第三单元整本书阅读《朝花夕拾》学案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 398.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-11 16:39:04 | ||

图片预览

文档简介

名著导读 消除与经典的隔膜

分别阅读下列作品,完成任务。

《朝花夕拾》

任务一 感受童年鲁迅

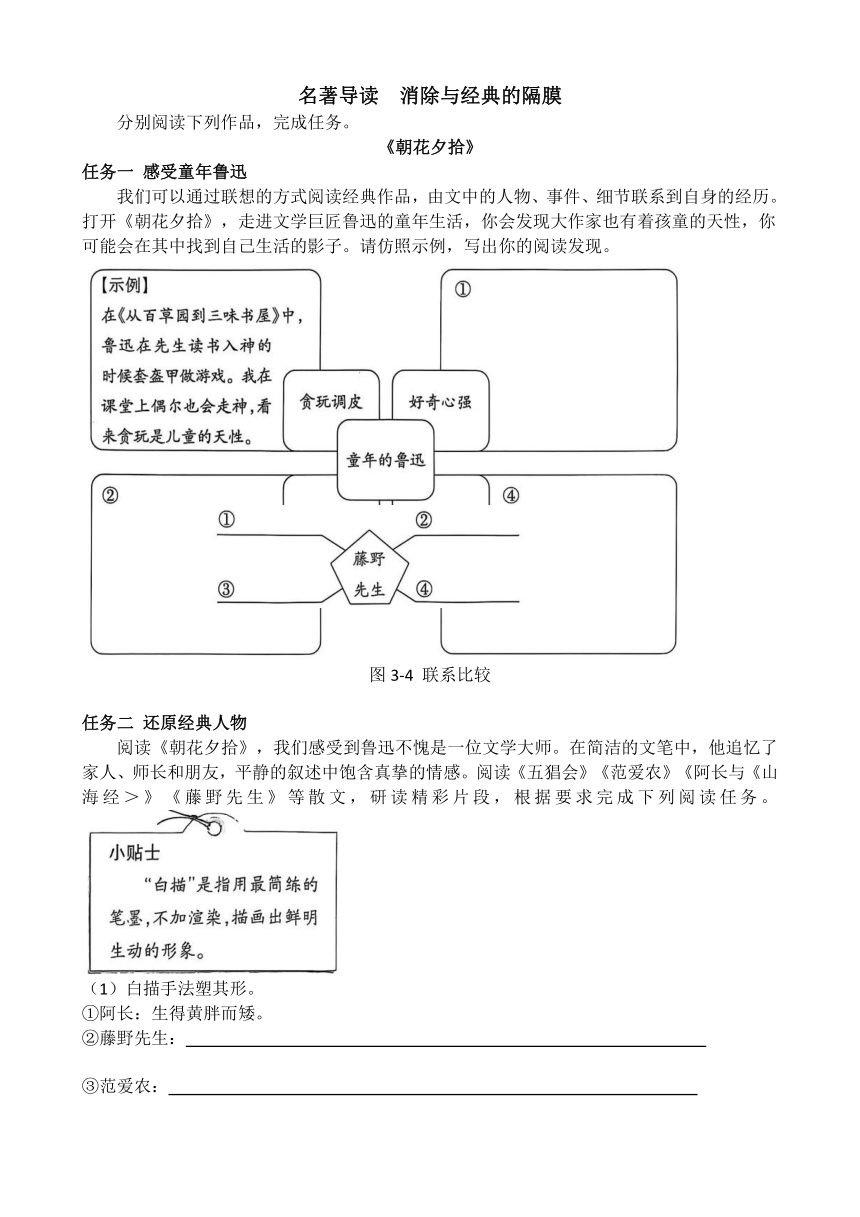

我们可以通过联想的方式阅读经典作品,由文中的人物、事件、细节联系到自身的经历。打开《朝花夕拾》,走进文学巨匠鲁迅的童年生活,你会发现大作家也有着孩童的天性,你可能会在其中找到自己生活的影子。请仿照示例,写出你的阅读发现。

图3-4 联系比较

任务二 还原经典人物

阅读《朝花夕拾》,我们感受到鲁迅不愧是一位文学大师。在简洁的文笔中,他追忆了家人、师长和朋友,平静的叙述中饱含真挚的情感。阅读《五猖会》《范爱农》《阿长与《山海经>》《藤野先生》等散文,研读精彩片段,根据要求完成下列阅读任务。

(1)白描手法塑其形。

①阿长:生得黄胖而矮。

②藤野先生:

③范爱农:

④ :

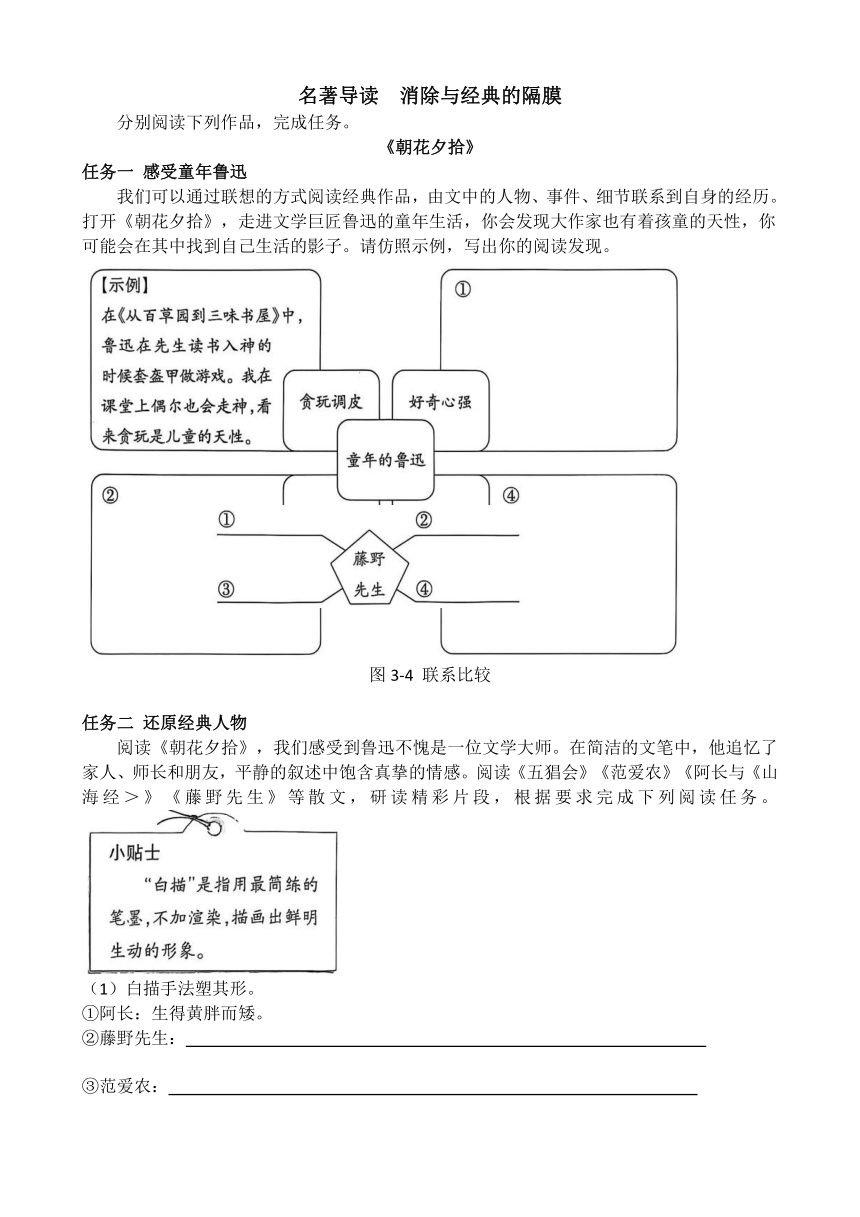

(2)典型事件丰其韵。

典型事件:

图3-5 藤野先生典型事件

人物形象:

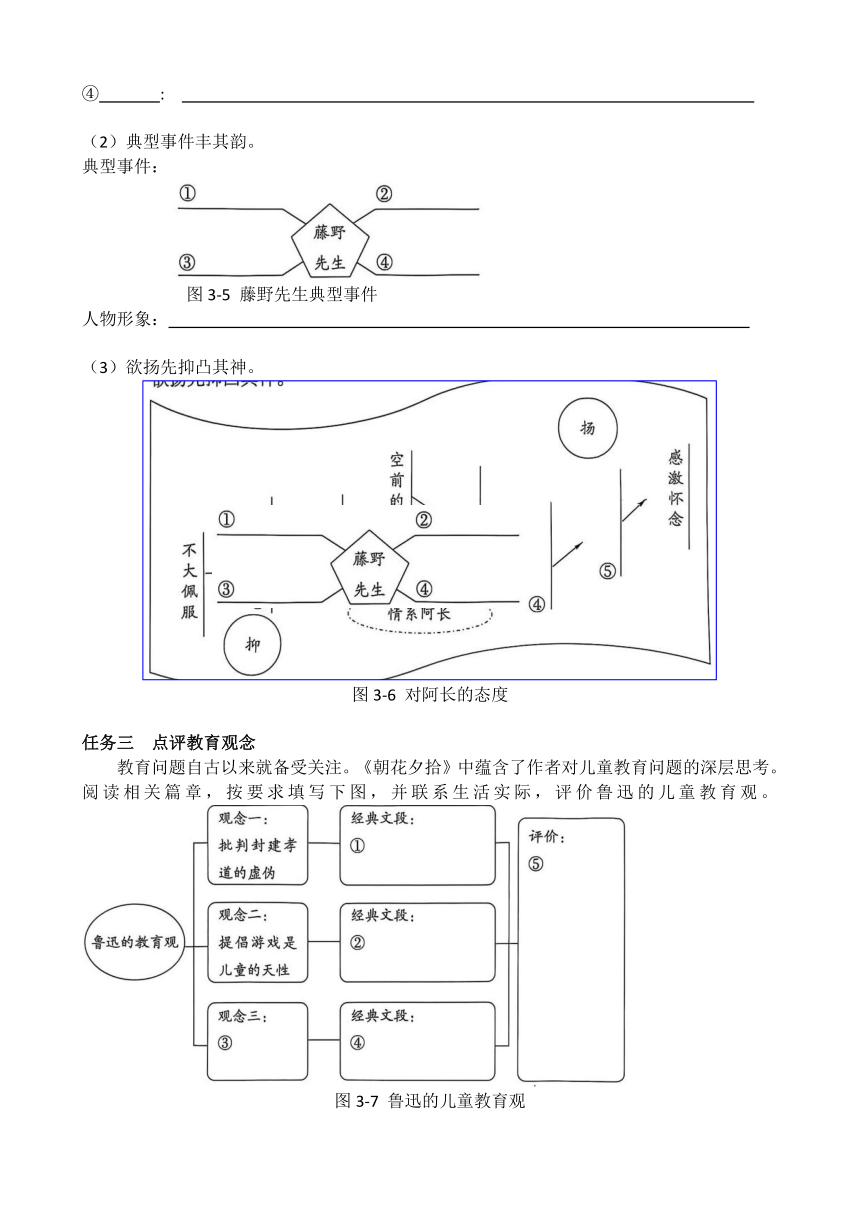

(3)欲扬先抑凸其神。

图3-6 对阿长的态度

任务三 点评教育观念

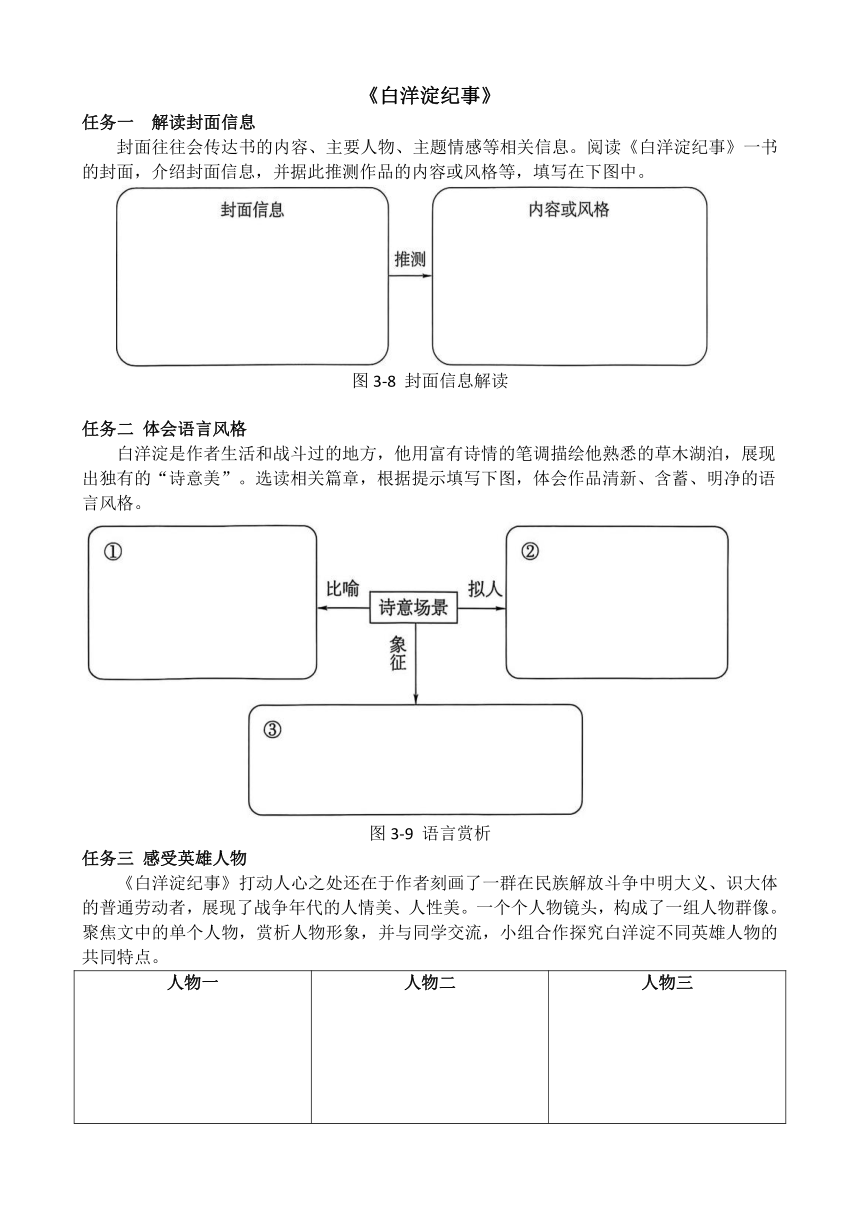

教育问题自古以来就备受关注。《朝花夕拾》中蕴含了作者对儿童教育问题的深层思考。阅读相关篇章,按要求填写下图,并联系生活实际,评价鲁迅的儿童教育观。

图3-7 鲁迅的儿童教育观

《白洋淀纪事》

任务一 解读封面信息

封面往往会传达书的内容、主要人物、主题情感等相关信息。阅读《白洋淀纪事》一书的封面,介绍封面信息,并据此推测作品的内容或风格等,填写在下图中。

图3-8 封面信息解读

任务二 体会语言风格

白洋淀是作者生活和战斗过的地方,他用富有诗情的笔调描绘他熟悉的草木湖泊,展现出独有的“诗意美”。选读相关篇章,根据提示填写下图,体会作品清新、含蓄、明净的语言风格。

图3-9 语言赏析

任务三 感受英雄人物

《白洋淀纪事》打动人心之处还在于作者刻画了一群在民族解放斗争中明大义、识大体的普通劳动者,展现了战争年代的人情美、人性美。一个个人物镜头,构成了一组人物群像。聚焦文中的单个人物,赏析人物形象,并与同学交流,小组合作探究白洋淀不同英雄人物的共同特点。

人物一 人物二 人物三

探究结果:

《湘行散记》

任务一 独具魅力的湘西风情

《湘行散记》是沈从文循着回乡之路,边回忆边对照而写成的一部散文集,全书以还乡历程为“线”,以小船停泊处为“点”,点线相连,向我们徐徐展开了一幅湘西风情画卷。读完此书,结合下面的湘行路线图,选取两个地点,简要描述那里的人事景物,并在班级的读书交流会上进行分享。

图3-10 湘行路线图

选取的第一个地点:

分享:

选取的第二个地点:

分享:

任务二 奇幻清丽的感官世界

沈从文所写风景未必是“眼见的状态”,更多的是各种官能的感受、回忆。沈从文曾说:“用各种官能向自然捕捉各种声音、颜色同气味……在现实里以至于在回忆和想象里驰骋,把各种官能同时并用,来产生一个作品。”精读文本,边读边圈画出书中表现感官世界的句子,在空白处做赏析式批注,并摘录部分句子,完成下面的读书卡。

任务三 朴实无华的人物画卷

沈从文以独特的眼光审视湘西的人性社会,歌颂原始生命的丰富内涵。《湘行散记》一书刻画了许多处于社会底层的人物,细读文本,以“湘西人物之悲惨篇”或“湘西人物之秀美篇”为主题对书中人物的职业、生活状态、精神品质进行梳理,小组合作探究湘西底层人民的生命内涵,写下探究结果。

湘西人物之 篇 ①人物: 职业: 生活状态: ②人物: 职业: 生活状态: ③人物: 职业: 生活状态:

答案

任务一 略

任务二 (1)[示例]②一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将 书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……” ③这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。 ④寿镜吾:第 二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大 眼镜。 (2)[示例]①添改讲义 ②纠正解剖图 ③关心实习 ④了解裹脚 正直热情、治学 严谨、没有民族偏见等。 (3)[示例]①讨厌 ②不耐烦 ③敬意消失 ④憎恶 ⑤新的敬意

任务三 ①[示例]《二十四孝图》:“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才 觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。” ②[示例]《从百 草园到三味书屋》:“三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在 地上或桂花树上寻蝉蜕。” ③[示例]批判儿童读物题材的限制 ④[示例]《二十四孝图》:“我们 那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵 斥,甚而至于打手心。” ⑤[示例一]鲁迅的教育观念十分开放,以儿童的心理健康为主,强调了 保护儿童天性的重要性。这些都启发我们,当今教育也要尊重儿童的天性。在儿童的成长过程 中,家长和老师要正确地加以引导,不能一味压制儿童的天性。 [示例二]封建孝道是残酷而虚 伪的,封建教育压抑摧残了孩子爱玩的天性。我们现在的生活如此丰富多彩,应当好好珍惜,努 力学习。

《白洋淀纪事》

任务一 [示例一]封面上有几片芦苇,生机勃勃;阳光照射在芦苇上,形成了一个光斑。 这些芦苇应该是白洋淀的自然风景。韧劲十足的芦苇,应该象征着白洋淀的抗日英雄。 [示例 二]封面的颜色是绿色和白色的组合。 这两种颜色组合在一起,给人清新明亮的感觉。这应该 与作者的写作风格有关。

任务二 ①[示例]“只晓得,每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白 洋淀周围的广场上,就成了苇子的长城。”这里把芦苇垛比喻为长城,生动形象地写出了白洋淀芦 苇之多,收割后堆成的芦苇垛气势恢宏。 ②[示例]“手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子 又薄又细,在她的怀里跳跃着。”这句话运用了拟人的修辞手法,将苇眉子拟人化,生动形象地写 出了水生嫂编席的情景,表现出她动作的熟练利落和她的勤劳能干。③[示例]“在那里,鲜嫩 的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘散。”迎风招展的芦苇,是那么自信、从容,象征着白 洋淀人民坚韧、顽强、英勇的精神品质。

任务三 [示例]《芦花荡》里的撑船老头儿。他的船技很厉害,天天给军队送米,敌人也看不 见;他很有爱心,把两个女孩子大菱和二菱送到部队去治伤;他很机智,在芦花荡里用莲蓬诱惑鬼 子们游进他撒下钓钩的地方,并用篙子狠狠地砸鬼子们的头。这是一个有爱心、英勇、机智的老 英雄。 《荷花淀》里的水生。他是“一个小苇庄的游击组长,党的负责人”。他积极带头报名加 入大部队,并和战士们共同伏击日军,取得了漂亮的胜利。这是一个领导能力、组织能力特别强 的抗日战士。 《碑》里的李连长。李连长接到了上级的命令,带领一小队战士到河对岸执行紧 急任务。不幸的是李连长和战友们虽然殊死奋战,但还是寡不敌众,最后跳进结冰的河水里,牺 牲了。这是一个不怕牺牲、英勇献身的好战士。 这是一群英勇抗战、无所畏惧的英雄。他们淳 朴善良、豁达乐观、机智勇敢、坚毅不屈,都有铮铮铁骨、傲然正气。

《湘行散记》

任务一 [示例]武陵(常德) 一个常戴着水獭皮帽子的老朋友的琐事,他有兵痞的豪气与 匪气,语言粗俗却精妙丰富,行为粗鄙莽撞,但却用他特别的热情,深深感染了“我”,是一个真正 的朋友。 沅陵 由常德到沅陵,公路上并无苗人,也很少发现土匪。车站边挑的,抬的,负荷 的,推挽的,全是女子。凡其他地方男子所能做的劳役,在这地方统由女子来做。公民劳动服务 也是这种女人。公路车站的修成就有不少女子参加,这些女子穿着朴素,敏捷能干,然而却很少 见男子的踪影。

任务二 [示例一]从汽车眺望平堤远处,薄雾里错落有致的平田、房子、树木,全如敷了一层 蓝灰,一切极爽心悦目。从视觉的角度描绘了桃源如画般的风景,表现出桃源的美丽、赏心悦 目,表达了“我”与朋友对桃源的喜爱及对它美妙风景的赞赏与惊叹。 [示例二]小船去辰州还 约三十里,两岸山头已较小,不再壁立拔峰,渐渐成为一堆黛色与浅绿相间的邱阜,山势既较和 平,河水也温和多了。 从视觉的角度表现出路途中的景色逐渐变得美丽、生机勃勃,人烟渐渐 变多,表达了作者的欣喜。 [示例三]这是桃源上面简家溪的楼子,全是吊脚楼!这里可惜写不 出声音,多好听的声音!这时有摇橹人唱歌声音,有水声,有吊脚楼人语声……此处环境描写 结合视觉、听觉感官,体现了桃源的景色秀丽,富有诗情画意,表达了作者的热爱和赞美。 [示 例四]鸭窠围是个深潭,两山翠色逼人,恰如我写到翠翠的家乡。吊脚楼尤其使人惊讶,高矗两 岸,真是奇迹。两山深翠,唯吊脚楼屋瓦为白色,河中长潭则湾泊木筏廿来个,颜色浅黄。地方有 小羊叫,有妇女喊“二老”“小牛子”,且听到远处有鞭炮声,与小锣声。 此处环境描写结合视觉、 听觉感官,生动形象地写出了鸭窠围的山清水秀,富有生机,表达了作者的赞叹之情。

任务三 略

分别阅读下列作品,完成任务。

《朝花夕拾》

任务一 感受童年鲁迅

我们可以通过联想的方式阅读经典作品,由文中的人物、事件、细节联系到自身的经历。打开《朝花夕拾》,走进文学巨匠鲁迅的童年生活,你会发现大作家也有着孩童的天性,你可能会在其中找到自己生活的影子。请仿照示例,写出你的阅读发现。

图3-4 联系比较

任务二 还原经典人物

阅读《朝花夕拾》,我们感受到鲁迅不愧是一位文学大师。在简洁的文笔中,他追忆了家人、师长和朋友,平静的叙述中饱含真挚的情感。阅读《五猖会》《范爱农》《阿长与《山海经>》《藤野先生》等散文,研读精彩片段,根据要求完成下列阅读任务。

(1)白描手法塑其形。

①阿长:生得黄胖而矮。

②藤野先生:

③范爱农:

④ :

(2)典型事件丰其韵。

典型事件:

图3-5 藤野先生典型事件

人物形象:

(3)欲扬先抑凸其神。

图3-6 对阿长的态度

任务三 点评教育观念

教育问题自古以来就备受关注。《朝花夕拾》中蕴含了作者对儿童教育问题的深层思考。阅读相关篇章,按要求填写下图,并联系生活实际,评价鲁迅的儿童教育观。

图3-7 鲁迅的儿童教育观

《白洋淀纪事》

任务一 解读封面信息

封面往往会传达书的内容、主要人物、主题情感等相关信息。阅读《白洋淀纪事》一书的封面,介绍封面信息,并据此推测作品的内容或风格等,填写在下图中。

图3-8 封面信息解读

任务二 体会语言风格

白洋淀是作者生活和战斗过的地方,他用富有诗情的笔调描绘他熟悉的草木湖泊,展现出独有的“诗意美”。选读相关篇章,根据提示填写下图,体会作品清新、含蓄、明净的语言风格。

图3-9 语言赏析

任务三 感受英雄人物

《白洋淀纪事》打动人心之处还在于作者刻画了一群在民族解放斗争中明大义、识大体的普通劳动者,展现了战争年代的人情美、人性美。一个个人物镜头,构成了一组人物群像。聚焦文中的单个人物,赏析人物形象,并与同学交流,小组合作探究白洋淀不同英雄人物的共同特点。

人物一 人物二 人物三

探究结果:

《湘行散记》

任务一 独具魅力的湘西风情

《湘行散记》是沈从文循着回乡之路,边回忆边对照而写成的一部散文集,全书以还乡历程为“线”,以小船停泊处为“点”,点线相连,向我们徐徐展开了一幅湘西风情画卷。读完此书,结合下面的湘行路线图,选取两个地点,简要描述那里的人事景物,并在班级的读书交流会上进行分享。

图3-10 湘行路线图

选取的第一个地点:

分享:

选取的第二个地点:

分享:

任务二 奇幻清丽的感官世界

沈从文所写风景未必是“眼见的状态”,更多的是各种官能的感受、回忆。沈从文曾说:“用各种官能向自然捕捉各种声音、颜色同气味……在现实里以至于在回忆和想象里驰骋,把各种官能同时并用,来产生一个作品。”精读文本,边读边圈画出书中表现感官世界的句子,在空白处做赏析式批注,并摘录部分句子,完成下面的读书卡。

任务三 朴实无华的人物画卷

沈从文以独特的眼光审视湘西的人性社会,歌颂原始生命的丰富内涵。《湘行散记》一书刻画了许多处于社会底层的人物,细读文本,以“湘西人物之悲惨篇”或“湘西人物之秀美篇”为主题对书中人物的职业、生活状态、精神品质进行梳理,小组合作探究湘西底层人民的生命内涵,写下探究结果。

湘西人物之 篇 ①人物: 职业: 生活状态: ②人物: 职业: 生活状态: ③人物: 职业: 生活状态:

答案

任务一 略

任务二 (1)[示例]②一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一叠大大小小的书。一将 书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:“我就是叫作藤野严九郎的……” ③这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。 ④寿镜吾:第 二次行礼时,先生便和蔼地在一旁答礼。他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大 眼镜。 (2)[示例]①添改讲义 ②纠正解剖图 ③关心实习 ④了解裹脚 正直热情、治学 严谨、没有民族偏见等。 (3)[示例]①讨厌 ②不耐烦 ③敬意消失 ④憎恶 ⑤新的敬意

任务三 ①[示例]《二十四孝图》:“我最初实在替这孩子捏一把汗,待到掘出黄金一釜,这才 觉得轻松。然而我已经不但自己不敢再想做孝子,并且怕我父亲去做孝子了。” ②[示例]《从百 草园到三味书屋》:“三味书屋后面也有一个园,虽然小,但在那里也可以爬上花坛去折蜡梅花,在 地上或桂花树上寻蝉蜕。” ③[示例]批判儿童读物题材的限制 ④[示例]《二十四孝图》:“我们 那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵 斥,甚而至于打手心。” ⑤[示例一]鲁迅的教育观念十分开放,以儿童的心理健康为主,强调了 保护儿童天性的重要性。这些都启发我们,当今教育也要尊重儿童的天性。在儿童的成长过程 中,家长和老师要正确地加以引导,不能一味压制儿童的天性。 [示例二]封建孝道是残酷而虚 伪的,封建教育压抑摧残了孩子爱玩的天性。我们现在的生活如此丰富多彩,应当好好珍惜,努 力学习。

《白洋淀纪事》

任务一 [示例一]封面上有几片芦苇,生机勃勃;阳光照射在芦苇上,形成了一个光斑。 这些芦苇应该是白洋淀的自然风景。韧劲十足的芦苇,应该象征着白洋淀的抗日英雄。 [示例 二]封面的颜色是绿色和白色的组合。 这两种颜色组合在一起,给人清新明亮的感觉。这应该 与作者的写作风格有关。

任务二 ①[示例]“只晓得,每年芦花飘飞苇叶黄的时候,全淀的芦苇收割,垛起垛来,在白 洋淀周围的广场上,就成了苇子的长城。”这里把芦苇垛比喻为长城,生动形象地写出了白洋淀芦 苇之多,收割后堆成的芦苇垛气势恢宏。 ②[示例]“手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子 又薄又细,在她的怀里跳跃着。”这句话运用了拟人的修辞手法,将苇眉子拟人化,生动形象地写 出了水生嫂编席的情景,表现出她动作的熟练利落和她的勤劳能干。③[示例]“在那里,鲜嫩 的芦花,一片展开的紫色的丝绒,正在迎风飘散。”迎风招展的芦苇,是那么自信、从容,象征着白 洋淀人民坚韧、顽强、英勇的精神品质。

任务三 [示例]《芦花荡》里的撑船老头儿。他的船技很厉害,天天给军队送米,敌人也看不 见;他很有爱心,把两个女孩子大菱和二菱送到部队去治伤;他很机智,在芦花荡里用莲蓬诱惑鬼 子们游进他撒下钓钩的地方,并用篙子狠狠地砸鬼子们的头。这是一个有爱心、英勇、机智的老 英雄。 《荷花淀》里的水生。他是“一个小苇庄的游击组长,党的负责人”。他积极带头报名加 入大部队,并和战士们共同伏击日军,取得了漂亮的胜利。这是一个领导能力、组织能力特别强 的抗日战士。 《碑》里的李连长。李连长接到了上级的命令,带领一小队战士到河对岸执行紧 急任务。不幸的是李连长和战友们虽然殊死奋战,但还是寡不敌众,最后跳进结冰的河水里,牺 牲了。这是一个不怕牺牲、英勇献身的好战士。 这是一群英勇抗战、无所畏惧的英雄。他们淳 朴善良、豁达乐观、机智勇敢、坚毅不屈,都有铮铮铁骨、傲然正气。

《湘行散记》

任务一 [示例]武陵(常德) 一个常戴着水獭皮帽子的老朋友的琐事,他有兵痞的豪气与 匪气,语言粗俗却精妙丰富,行为粗鄙莽撞,但却用他特别的热情,深深感染了“我”,是一个真正 的朋友。 沅陵 由常德到沅陵,公路上并无苗人,也很少发现土匪。车站边挑的,抬的,负荷 的,推挽的,全是女子。凡其他地方男子所能做的劳役,在这地方统由女子来做。公民劳动服务 也是这种女人。公路车站的修成就有不少女子参加,这些女子穿着朴素,敏捷能干,然而却很少 见男子的踪影。

任务二 [示例一]从汽车眺望平堤远处,薄雾里错落有致的平田、房子、树木,全如敷了一层 蓝灰,一切极爽心悦目。从视觉的角度描绘了桃源如画般的风景,表现出桃源的美丽、赏心悦 目,表达了“我”与朋友对桃源的喜爱及对它美妙风景的赞赏与惊叹。 [示例二]小船去辰州还 约三十里,两岸山头已较小,不再壁立拔峰,渐渐成为一堆黛色与浅绿相间的邱阜,山势既较和 平,河水也温和多了。 从视觉的角度表现出路途中的景色逐渐变得美丽、生机勃勃,人烟渐渐 变多,表达了作者的欣喜。 [示例三]这是桃源上面简家溪的楼子,全是吊脚楼!这里可惜写不 出声音,多好听的声音!这时有摇橹人唱歌声音,有水声,有吊脚楼人语声……此处环境描写 结合视觉、听觉感官,体现了桃源的景色秀丽,富有诗情画意,表达了作者的热爱和赞美。 [示 例四]鸭窠围是个深潭,两山翠色逼人,恰如我写到翠翠的家乡。吊脚楼尤其使人惊讶,高矗两 岸,真是奇迹。两山深翠,唯吊脚楼屋瓦为白色,河中长潭则湾泊木筏廿来个,颜色浅黄。地方有 小羊叫,有妇女喊“二老”“小牛子”,且听到远处有鞭炮声,与小锣声。 此处环境描写结合视觉、 听觉感官,生动形象地写出了鸭窠围的山清水秀,富有生机,表达了作者的赞叹之情。

任务三 略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首