备战2026届高考历史一轮复习 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 备战2026届高考历史一轮复习 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设 练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-11 17:31:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

一.选择题(共20小题)

1.(2025 厦门模拟)据统计,1951年至1956年底,兰州市的人口由25.9万人增加到62.8万人,增加了142%。同期,西安市的人口增加了107%,鞍山市增加了140%,齐齐哈尔市增加了150%。导致这些城市人口增加的主要因素是( )

A.城市物价的全面稳定 B.国家工业战略的实施

C.社会主义改造的推进 D.户籍管理制度的调整

2.(2025 淄博模拟)20世纪五六十年代,中国对外交往的重点由争取他国援助转向对处援助。1964年,中国宣布对外经济技术援助八项原则,并大幅增加对外援助。这主要是基于( )

A.国际形势的发展 B.外交政策的调整

C.经济建设的需要 D.阶级矛盾的变化

3.(2025 山东)1957年3月,毛泽东在中国共产党全国宣传工作会议上说:“中国社会很久以来就处在大变动中间了。抗日战争时期是大变动,解放战争时期也是大变动。……现在的变动比过去的变动深刻得多。”“深刻得多”是指( )

A.建立了人民民主主义的国家

B.废除了封建地主土地所有制

C.初步实现了社会主义工业化

D.社会发生了根本性制度变革

4.(2025 陕西)1953年,农业部决定在全国范围内试办国营农业机器拖拉机站,帮助组织起来的农民耕种、收割,机耕土地的粮棉产量普遍高于传统耕种土地粮棉产量的30%以上。这对很多尚未入社的农民触动很大,他们纷纷要求加入合作社,这有利于( )

A.农村经济全面恢复 B.土地改革顺利进行

C.农村生产关系变革 D.农业机械化的实现

5.(2025 信阳二模)1952年4月,中央政府组织了中国农民代表团访问苏联,代表团在苏联参观了83个集体农庄和2个国营农场。代表团回国后,在各自所在省份的县乡作报告,代表团成员们向人们宣传了一幅苏联“耕地不用牛,点灯不用油,楼上楼下,电灯电话”的图景。这种宣传( )

A.有助于推进农村土地的所有制变革

B.激发了广大农民的生产劳动积极性

C.有力地展示人民公社体制的优越性

D.巩固了农村的民主革命的胜利果实

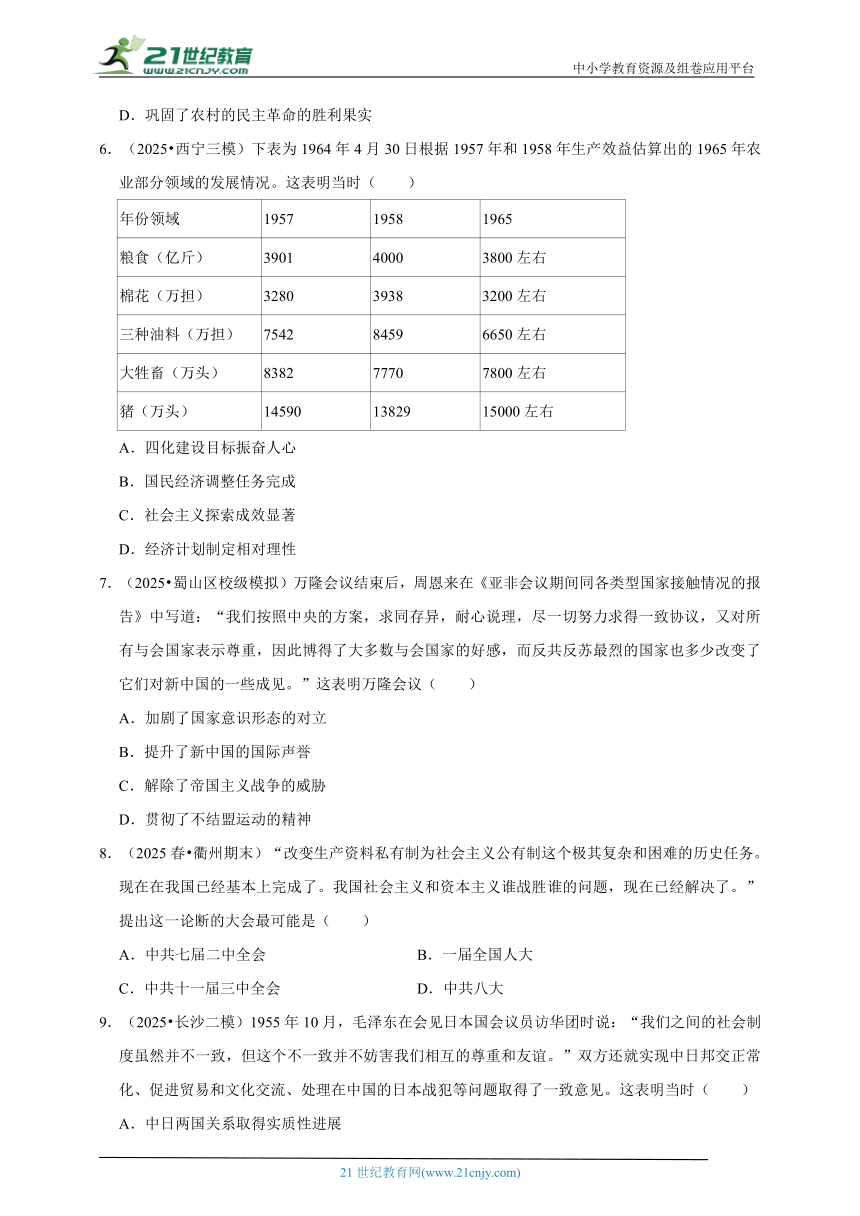

6.(2025 西宁三模)下表为1964年4月30日根据1957年和1958年生产效益估算出的1965年农业部分领域的发展情况。这表明当时( )

年份领域 1957 1958 1965

粮食(亿斤) 3901 4000 3800左右

棉花(万担) 3280 3938 3200左右

三种油料(万担) 7542 8459 6650左右

大牲畜(万头) 8382 7770 7800左右

猪(万头) 14590 13829 15000左右

A.四化建设目标振奋人心

B.国民经济调整任务完成

C.社会主义探索成效显著

D.经济计划制定相对理性

7.(2025 蜀山区校级模拟)万隆会议结束后,周恩来在《亚非会议期间同各类型国家接触情况的报告》中写道:“我们按照中央的方案,求同存异,耐心说理,尽一切努力求得一致协议,又对所有与会国家表示尊重,因此博得了大多数与会国家的好感,而反共反苏最烈的国家也多少改变了它们对新中国的一些成见。”这表明万隆会议( )

A.加剧了国家意识形态的对立

B.提升了新中国的国际声誉

C.解除了帝国主义战争的威胁

D.贯彻了不结盟运动的精神

8.(2025春 衢州期末)“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务。现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。”提出这一论断的大会最可能是( )

A.中共七届二中全会 B.一届全国人大

C.中共十一届三中全会 D.中共八大

9.(2025 长沙二模)1955年10月,毛泽东在会见日本国会议员访华团时说:“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊。”双方还就实现中日邦交正常化、促进贸易和文化交流、处理在中国的日本战犯等问题取得了一致意见。这表明当时( )

A.中日两国关系取得实质性进展

B.中国外交突破意识形态束缚

C.中国对外开放的程度不断扩大

D.日本积极谋求政治大国地位

10.(2025春 宿迁期末)在万隆会议上周恩来表明“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,同时声明“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的”。这一声明反映了新中国初期外交( )

A.深受社会意识形态的影响

B.同情亚非国家的遭遇

C.坚持原则性与灵活性统一

D.致力于塑造和平形象

11.(2025 兴庆区校级一模)四川地区的土改运动基本从1950年11月开始,分期分批进行,先试点再推广。到1952年5月结束全省而言,贫农的土地由人均0.5亩增加到1.60亩,地主的土地由人均14.59亩下降为1.47盲3600万无地和少地的贫雇农,共分得5400多万亩土地。据此可知,四川土地改单( )

A.持续的时间长且取得了重大成效

B.注意先示范再推广全国经验

C.稳步推进实现农村生产力的解放

D.深入广泛并推动全国的解放

12.(2025春 温州期末)1965年,中共中央作出《关于加强三线建设的决定》,将全国划分为一、二、三线地区,并将大批工业项目迁往三线地区。这一决策的主要战略意图是( )

A.优化工业布局,促进区域均衡发展

B.应对国际形势变化,保障国防安全

C.推动西部大开发,改善内地经济基础

D.加快重工业建设,完善国防工业体系

13.(2025 广东)1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部。1952—1953年,中共中央中南局从农村和机关抽调3000多名县级以上干部、3000多名技术骨工和700多名初中以上文化水平的知识分子干部,分配到工业和其他建设部门。这一措施( )

A.适应了国家发展战略的重大转变

B.实现了党的工作重心向城市转移

C.促进了十部管理制度的法制化

D.巩固了新民主主义经济的地位

14.(2025 甘肃)《人民日报》曾刊登《新年唱词》,反映了各阶级的心声。其中,工人说:工业建设顶重要,看谁今年搞得棒;农民讲:反霸减租正推广,有田有地有余粮;百货店里胖掌柜想:人民购买力增强,通货不会太膨胀。上述唱词反映我国正在( )

A.实施“一五”计划 B.巩固新生人民政权

C.进行“三大改造” D.全面建设社会主义

15.(2025春 武汉期末)1961年年中,中共中央正式承认自留地。分配自留地的面积占耕地面积的5%﹣7%,同时国家取消了公社成立时硬性规定的私人家庭副业生产的禁令,允许恢复私人家庭饲养猪、牛、鸡、鸭和其他家畜,还可以从事家庭纺织、缝纫、刺绣和其他手工业。做出该决定的背景是( )

A.农业合作社开始建立 B.三线建设开始布局

C.经济和民生十分困难 D.七千人大会的召开

16.(2025 重庆)1952年5月,日本国会议员公腰喜助等应邀到访北京。返日后,他们把周恩来总理赠送的电影《白毛女》在各地巡回放映,受到热烈欢迎。之后,日本艺术家松山树子将其改编成芭蕾舞剧在日本演出,这反映出当时( )

A.中日友好成为社会各界普遍愿望

B.中国民间外交取得积极成果

C.议员访华推动中日政府关系破冰

D.“双百”方针促进了文化交流

17.(2025 重庆)1905年四川总督锡良开始创办中等学堂,这些学堂大都由原来的书院改名设立,包括各种实业学堂和师范学堂,前者以农业、工业学堂为主,后者分优级和初级师范科。“城乡学堂林立,不能尽载”。这表明当时四川( )

A.私人办学风气受到遏制

B.学堂主导新式教育推进

C.传统教育方式根本动摇

D.国民教育体系逐步形成

18.(2025 合肥三模)20世纪60年代初,中国多地农村自发搞起“包产到户”,最突出的典型是安徽省委在全省范围内的试验。中共中央农村工作部部长邓子恢积极支持和主张在农村广泛推行生产责任制,刘少奇、陈云、邓小平也表示赞成。这( )

A.加速了农业合作化运动进程

B.促进了国民经济的调整和发展

C.助力了一五计划目标的实现

D.拉开了农村经济体制改革序幕

19.(2025 河源模拟)1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A.打破了有核大国的核垄断

B.开辟了中国武器国产化的道路

C.开启了中国的飞天之旅

D.标志着中国航天技术从无到有

20.(2025 河南)1953年,北京一位老工人说:“我一定要努力生产,多给国家积累财富,我要亲眼看到我们工人最理想的社会。”同年,青岛一名工厂干部也说:“我们地方工业既要保证人民的需要,又要为国家工业化积累资金,责任是很重大的。”这反映了我国( )

A.工业落后的面貌得以改变

B.社会主义制度建立激发工人热情

C.劳动者使命担当意识增强

D.恢复国民经济的任务已迫在眉睫

二.材料题(共2小题)

21.(2025春 湖北期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

﹣﹣摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

﹣﹣摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

22.(2025 青羊区校级模拟)阅读材料,完成要求。

20世纪50年代末期进行的四川凉山彝族民主改革是中国共产党民族政策的成功实践。

材料 凉山地区在1956年之前处于奴隶社会,彝族习惯法严格维护等级制度,奴隶主拥有绝对权力,广大奴隶和半奴隶受到严重的剥削和压迫,这种残酷的社会制度导致了严重的社会不公和人民生活的极端困苦。1956年2月凉山自治州第三届人大一次会议通过了《凉山州民主改革实施办法》,该办法总则第一条规定:“废除奴隶制度,解放奴隶,实行人民的人身自由和政治平等;废除奴隶主阶级的土地所有制,实行劳动人民的土地所有制……第五条,帮助解放了的奴隶安家立业、发展生产。第六条:没收奴隶主的土地,并征收其多余的耕畜、农具、粮食和房屋。但是,奴隶主的其他财产依法予以保护”。凉山民主改革推翻了一个残酷落后的旧“世界”,翻开了凉山彝族历史的新纪元。

(1)根据材料并结合所学知识,概括凉山彝族民主改革的特点并分析其取得成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,从政治的角度分析凉山彝族民主改革的意义。

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2025 厦门模拟)据统计,1951年至1956年底,兰州市的人口由25.9万人增加到62.8万人,增加了142%。同期,西安市的人口增加了107%,鞍山市增加了140%,齐齐哈尔市增加了150%。导致这些城市人口增加的主要因素是( )

A.城市物价的全面稳定 B.国家工业战略的实施

C.社会主义改造的推进 D.户籍管理制度的调整

【分析】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料并联系所学知识可知,新中国的工业化推进特别是优先发展重工业战略的实施,致使国家有计划地增加了一些重要工业城市的人口,从而使这些城市的人口出现明显增长,B项正确;

导致这些城市中人口明显增长的因素是国家工业化的发展,并不是由于城市中物价的稳定,排除A项;

我国的社会主义改造涉及的是农业、手工业和资本主义工商业,而导致人口增长的因素是工业化的推进,排除C项;

户籍管理制度的调整是城市人口因素增长的结果,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 淄博模拟)20世纪五六十年代,中国对外交往的重点由争取他国援助转向对处援助。1964年,中国宣布对外经济技术援助八项原则,并大幅增加对外援助。这主要是基于( )

A.国际形势的发展 B.外交政策的调整

C.经济建设的需要 D.阶级矛盾的变化

【分析】本题考查了新中国初期的外交,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】20世纪五六十年代,国际形势发生重大变化,中国的外交政策逐渐从争取苏联等社会主义国家的援助转向支持亚非拉国家的民族独立运动;1964年,中国提出对外经济技术援助八项原则,强调平等互利、不附加政治条件等,这主要是为了扩大国际影响力,争取第三世界国家的支持,这一转变与当时的国际形势(如中苏关系恶化、亚非拉民族解放运动高涨等)密切相关,A项正确;

外交政策的调整是结果而非原因。中国对外援助的转变是基于国际形势的变化而作出的政策调整,因此“外交政策的调整”是表象,而非根本原因,排除B项;

当时中国经济仍处于困难时期(如三年自然灾害),对外援助大幅增加并非直接服务于国内经济建设,反而是国际战略的需要,排除C项;

阶级矛盾主要指向国内问题,而材料强调的是对外援助,两者无直接关联,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了新中国初期的外交,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2025 山东)1957年3月,毛泽东在中国共产党全国宣传工作会议上说:“中国社会很久以来就处在大变动中间了。抗日战争时期是大变动,解放战争时期也是大变动。……现在的变动比过去的变动深刻得多。”“深刻得多”是指( )

A.建立了人民民主主义的国家

B.废除了封建地主土地所有制

C.初步实现了社会主义工业化

D.社会发生了根本性制度变革

【分析】本题侧重于考查社会主义十年探索,解题关键信息是“1957年”“现在的变动比过去的变动深刻得多”。

【解答】A.新中国成立标志着建立了人民民主主义的国家,排除;

B.1950年开始的土地改革废除了封建地主土地所有制2,排除;

C.一五计划超额完成垫底了国家工业化的初步基础,排除;

D.根据“1957年”“现在的变动比过去的变动深刻得多”结合所学可知,材料中的根本性变革是因为三大改造完成,社会主义制度基本建立,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查社会主义十年探索,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.(2025 陕西)1953年,农业部决定在全国范围内试办国营农业机器拖拉机站,帮助组织起来的农民耕种、收割,机耕土地的粮棉产量普遍高于传统耕种土地粮棉产量的30%以上。这对很多尚未入社的农民触动很大,他们纷纷要求加入合作社,这有利于( )

A.农村经济全面恢复 B.土地改革顺利进行

C.农村生产关系变革 D.农业机械化的实现

【分析】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】题干指出,1953年国营拖拉机站提高了生产效率,促使未入社农民加入合作社。结合时间点,1953年处于农业合作化运动初期,其核心是变革农村生产关系,将个体经济转变为集体所有制,C项正确;

“农村经济全面恢复”对应的是1952年土地改革完成后的成果,与题干主旨不符,排除A项;

“土地改革”已于1952年基本结束,与题干时间不符,排除B项;

题干中“试办国营拖拉机站”仅为机械化的初步尝试,1953年中国农业机械化水平仍很低,“实现”表述不符合史实,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

5.(2025 信阳二模)1952年4月,中央政府组织了中国农民代表团访问苏联,代表团在苏联参观了83个集体农庄和2个国营农场。代表团回国后,在各自所在省份的县乡作报告,代表团成员们向人们宣传了一幅苏联“耕地不用牛,点灯不用油,楼上楼下,电灯电话”的图景。这种宣传( )

A.有助于推进农村土地的所有制变革

B.激发了广大农民的生产劳动积极性

C.有力地展示人民公社体制的优越性

D.巩固了农村的民主革命的胜利果实

【分析】本题主要考查了建国初期国民经济的恢复,要求学生结合建国初期国民经济的恢复来分析。

【解答】根据材料可知,苏联由于实行集体化,农民生活水平有了极大的提高,这有利于刺激我国推行农村土地所有制的变革,A正确;

BCD均和材料无关,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查了建国初期国民经济的恢复,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.(2025 西宁三模)下表为1964年4月30日根据1957年和1958年生产效益估算出的1965年农业部分领域的发展情况。这表明当时( )

年份领域 1957 1958 1965

粮食(亿斤) 3901 4000 3800左右

棉花(万担) 3280 3938 3200左右

三种油料(万担) 7542 8459 6650左右

大牲畜(万头) 8382 7770 7800左右

猪(万头) 14590 13829 15000左右

A.四化建设目标振奋人心

B.国民经济调整任务完成

C.社会主义探索成效显著

D.经济计划制定相对理性

【分析】本题考查了国民经济的调整,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“1965年农业部分领域的发展情况”并结合所学可知,1965年的预计产量与1957年和1958年相比,部分领域(如粮食、棉花、油料)的产量预计下降,猪的产量预计有所上升,这表明当时的经济计划制定相对理性,考虑到了实际生产能力和调整需求,D项正确;

四化目标主要体现在工业、农业、国防及科技领域,但题干数据反映的是农业计划的务实性,与四化目标无直接关联,排除A项;

国民经济调整任务完成于1965年,但材料仅显示预计数据,无法直接证明调整已完成,排除B项;

1958年“大跃进”和人民公社化运动是探索中的严重失误,表格中下调指标体现纠偏而非成效显著,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查了国民经济的调整,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.(2025 蜀山区校级模拟)万隆会议结束后,周恩来在《亚非会议期间同各类型国家接触情况的报告》中写道:“我们按照中央的方案,求同存异,耐心说理,尽一切努力求得一致协议,又对所有与会国家表示尊重,因此博得了大多数与会国家的好感,而反共反苏最烈的国家也多少改变了它们对新中国的一些成见。”这表明万隆会议( )

A.加剧了国家意识形态的对立

B.提升了新中国的国际声誉

C.解除了帝国主义战争的威胁

D.贯彻了不结盟运动的精神

【分析】本题考查了万隆会议,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,万隆会议上中国代表团对与会国家耐心说理,提出了求同存异的方针,博得了与会大多数国家的好感,因此提升了新中国的国际声誉,B项正确;

国家之间意识形态的对立得到一定缓和而非加剧,排除A项;

万隆会议聚焦亚非国家团结与反殖民主义,但并未“解除帝国主义战争的威胁”,题干中未提及此影响,排除C项;

1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行,此时不结盟运动尚未兴起,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了万隆会议,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.(2025春 衢州期末)“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务。现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。”提出这一论断的大会最可能是( )

A.中共七届二中全会 B.一届全国人大

C.中共十一届三中全会 D.中共八大

【分析】本题主要考查中共八大,要求学生结合中共八大的内容和影响来分析。

【解答】A.从材料可以看出,社会主义公有制,这不可能是解放之前,而七届二中全会是在解放之前召开的。

B.第一届全国人大当时还没有实现生产资料,由私有制向公有制的完全转变。不符合材料的基本意思。

C.十一届三中全会我国并不是为了改变生产资料私有制,而是要实现国家工作重心的转移。

D.共八大是1956年召开的五个基本完成,社会主义初级阶段,符合材料的含义。

故选:D。

【点评】中共八大的内容:

正确地分析了社会主义改造基本完成以后,国内的主要矛盾不再是工人阶级和资产阶级之间的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。解决这个矛盾的办法是发展社会生产力,实行大规模的经济建设。为此,大会作出了党和国家的工作重点必须转移到社会主义建设上来的重大战略决策。大会在总结中国第一个五年计划实施经验的基础上,继续坚持既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。

9.(2025 长沙二模)1955年10月,毛泽东在会见日本国会议员访华团时说:“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊。”双方还就实现中日邦交正常化、促进贸易和文化交流、处理在中国的日本战犯等问题取得了一致意见。这表明当时( )

A.中日两国关系取得实质性进展

B.中国外交突破意识形态束缚

C.中国对外开放的程度不断扩大

D.日本积极谋求政治大国地位

【分析】本题侧重于考查新中国初期的外交,解题关键信息是“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊”。

【解答】A.“实质性进展”不符合史实(中日建交在1972年),排除;

B.根据材料并结合所学知识可知,1955年,毛泽东会见日本国会议员访华团时提出“社会制度不一致不妨碍友好”,并讨论中日邦交正常化、贸易交流等问题。这体现了中国外交政策不再局限于意识形态对立,而是以和平共处五项原则为基础,主动与不同社会制度的国家发展关系。当时中国虽处于冷战背景下,但已开始突破“一边倒”的意识形态束缚,尝试与资本主义国家接触,符合题干中“超越制度差异”的核心内涵,正确;

C.“对外开放”属于改革开放后的概念,排除;

D.日本谋求政治大国地位则是20世纪80年代后的现象,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查新中国初期的外交,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

10.(2025春 宿迁期末)在万隆会议上周恩来表明“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,同时声明“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的”。这一声明反映了新中国初期外交( )

A.深受社会意识形态的影响

B.同情亚非国家的遭遇

C.坚持原则性与灵活性统一

D.致力于塑造和平形象

【分析】本题考查了万隆会议,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,周恩来在万隆会议上明确表明:“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,这体现了新中国对于自身社会制度和意识形态的坚持,即原则性。接下来,他又声明:“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度”,这表示新中国在外交场合并不强行推销自己的意识形态或政治制度,而是尊重他国的选择,这体现了灵活性。坚持原则性与灵活性统一恰好概括了周恩来的声明。一方面,新中国坚持自身的社会制度和意识形态(原则性);另一方面,在外交场合尊重他国选择,不强行推销(灵活性)。因此,这一选项是符合题意的,C正确;

A.深受社会意识形态的影响:虽然周恩来提到了共产主义和社会主义制度,但这一选项只涵盖了题干中的部分信息,并未全面反映周恩来的声明精神;

B.同情亚非国家的遭遇:题干中并未明确提及对亚非国家遭遇的同情,因此这一选项与题干信息不符;

D.致力于塑造和平形象:虽然和平是新中国外交的重要目标,但题干中的声明更多体现的是原则性与灵活性的统一,而非单纯塑造和平形象。

故选C。

【点评】本题考查了万隆会议,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.(2025 兴庆区校级一模)四川地区的土改运动基本从1950年11月开始,分期分批进行,先试点再推广。到1952年5月结束全省而言,贫农的土地由人均0.5亩增加到1.60亩,地主的土地由人均14.59亩下降为1.47盲3600万无地和少地的贫雇农,共分得5400多万亩土地。据此可知,四川土地改单( )

A.持续的时间长且取得了重大成效

B.注意先示范再推广全国经验

C.稳步推进实现农村生产力的解放

D.深入广泛并推动全国的解放

【分析】本题考查土地改革的相关知识,主要结合题干农民获得土地的情况进行分析。

【解答】题干信息显示,随着土地改革的进行,3600万无地和少地的贫雇农获得3600万无地和少地的贫雇农,地主仍拥有一定的土地,因此只能说明,四川的土地改革稳步推进实现农村生产力的解放,故C正确;

题干没有涉及其它省份的土地改革情况,无法得出A项结论,排除;

题干不能体现全国经验的影响,故排除B;

此时解放战争已经基本结束,故排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了新中国土地改革的相关知识,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

12.(2025春 温州期末)1965年,中共中央作出《关于加强三线建设的决定》,将全国划分为一、二、三线地区,并将大批工业项目迁往三线地区。这一决策的主要战略意图是( )

A.优化工业布局,促进区域均衡发展

B.应对国际形势变化,保障国防安全

C.推动西部大开发,改善内地经济基础

D.加快重工业建设,完善国防工业体系

【分析】本题考查了社会主义十年探索,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A选项提到“优化工业布局,促进区域均衡发展”。虽然三线建设确实涉及工业布局的调整,但其主要目的并非单纯为了区域均衡发展。这一选项未能准确反映决策的核心意图。

B选项“应对国际形势变化,保障国防安全”则更为贴切。三线建设是在20世纪60年代中期,当时国际形势复杂,特别是中苏关系恶化,国家安全面临挑战。将大批工业项目迁往相对安全的内地三线地区,显然是为了应对这种国际形势的变化,确保国家的国防安全。

C选项“推动西部大开发,改善内地经济基础”虽然涉及到了内地经济的发展,但“西部大开发”这一表述与题目中的时间节点不符。西部大开发是20世纪末到21世纪初的国家战略,与1965年的三线建设不是同一概念。

D选项“加快重工业建设,完善国防工业体系”虽然涉及到了重工业和国防工业,但它更多地是描述了三线建设的具体内容,而非其主要的战略意图。

故选:B。

【点评】本题考查了社会主义十年探索,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.(2025 广东)1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部。1952—1953年,中共中央中南局从农村和机关抽调3000多名县级以上干部、3000多名技术骨工和700多名初中以上文化水平的知识分子干部,分配到工业和其他建设部门。这一措施( )

A.适应了国家发展战略的重大转变

B.实现了党的工作重心向城市转移

C.促进了十部管理制度的法制化

D.巩固了新民主主义经济的地位

【分析】本题考查了一五计划,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料“1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部……分配到工业和其他建设部门”和所学知识可知,这一时期正值新中国“一五”计划前夕,大规模调配干部和技术人才到工业部门,是为了适应从新民主主义经济向社会主义工业化建设的战略转变,A项正确;

据所学知识可知,党的工作重心向城市转移的标志是1949年七届二中全会,与材料时间不符,排除B项;

据材料可知,这一措施属于干部调配而非管理制度法制化,排除C项;

据所学知识可知,1953年过渡时期总路线提出后,新民主主义经济逐步被社会主义改造取代,材料措施恰恰是削弱而非巩固其地位,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了一五计划,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

14.(2025 甘肃)《人民日报》曾刊登《新年唱词》,反映了各阶级的心声。其中,工人说:工业建设顶重要,看谁今年搞得棒;农民讲:反霸减租正推广,有田有地有余粮;百货店里胖掌柜想:人民购买力增强,通货不会太膨胀。上述唱词反映我国正在( )

A.实施“一五”计划 B.巩固新生人民政权

C.进行“三大改造” D.全面建设社会主义

【分析】本题考查了人民政权的巩固,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料并结合所学可知,“巩固新生人民政权”是指建国初期,政府采取一系列措施巩固政权,包括土地改革、镇压反革命等,这与唱词中农民提到的“反霸减租”和工人对工业建设的关注相符合,反映了新生政权的巩固和社会稳定,B正确;

“实施‘一五’计划”是在1953年开始的,主要目标是发展重工业,而唱词中工人提到的是“工业建设”,但没有明确指向重工业,且唱词中的内容更全面地反映了社会各阶层的生活状态,排除A;

“进行‘三大改造’”是指对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这一政策主要是在1953年后逐步展开的,唱词中虽有提及农民和商人的情况,但没有直接反映出“三大改造”的内容,排除C;

“全面建设社会主义”是指1950年代中期以后的政策方向,而唱词中的内容更接近建国初期的社会状况,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了人民政权的巩固,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.(2025春 武汉期末)1961年年中,中共中央正式承认自留地。分配自留地的面积占耕地面积的5%﹣7%,同时国家取消了公社成立时硬性规定的私人家庭副业生产的禁令,允许恢复私人家庭饲养猪、牛、鸡、鸭和其他家畜,还可以从事家庭纺织、缝纫、刺绣和其他手工业。做出该决定的背景是( )

A.农业合作社开始建立 B.三线建设开始布局

C.经济和民生十分困难 D.七千人大会的召开

【分析】本题考查了国民经济的调整,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】农业合作社主要建立于 1953﹣1956 年的农业社会主义改造时期,与 1961 年的时间不符。此时合作社已被人民公社取代,A错误。

三线建设始于 1964 年,主要是为应对国际局势而进行的战略后方建设,与 1961 年中央调整农村政策的背景无关,B错误。

1958 年开始的“大跃进”和人民公社化运动导致国民经济严重困难,1961 年中央推行“八字方针”调整政策,恢复自留地和家庭副业正是为缓解经济与民生困境,C正确。

七千人大会召开于 1962 年 1 月,主要是总结“大跃进”的教训,时间晚于 1961 年中中央承认自留地的决定,因此D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了国民经济的调整,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

16.(2025 重庆)1952年5月,日本国会议员公腰喜助等应邀到访北京。返日后,他们把周恩来总理赠送的电影《白毛女》在各地巡回放映,受到热烈欢迎。之后,日本艺术家松山树子将其改编成芭蕾舞剧在日本演出,这反映出当时( )

A.中日友好成为社会各界普遍愿望

B.中国民间外交取得积极成果

C.议员访华推动中日政府关系破冰

D.“双百”方针促进了文化交流

【分析】本题考查了新中国外交,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,日本国会议员公腰喜助等人在访华后,将周恩来总理赠送的电影《白毛女》在日本各地巡回放映,并受到了热烈的欢迎。甚至日本艺术家松山树子还将其改编成芭蕾舞剧进行演出。这一系列的反应确实显示了中日两国之间的友好氛围,并且这种友好不仅仅是官方层面的,还延伸到了民间和社会各界,A正确;

虽然题干中确实描述了中日之间的文化交流,但并未明确提及这是“民间外交”的成果。议员公腰喜助等人的访华以及随后的文化交流活动,更多地体现的是官方与民间相结合的交流方式,而不仅仅是民间外交,排除B;

题干中并未明确提及议员访华是中日政府关系破冰的起点或主要原因。事实上,中日政府关系的真正破冰是在之后的几年,与此题描述的时间节点不完全吻合,排除C;

“双百”方针是指中国的“百花齐放,百家争鸣”的文化方针。虽然这一方针确实促进了中国的文化交流,但题干中描述的是日本方面的反应和活动,与“双百”方针的直接关联并不明显,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查了新中国外交,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.(2025 重庆)1905年四川总督锡良开始创办中等学堂,这些学堂大都由原来的书院改名设立,包括各种实业学堂和师范学堂,前者以农业、工业学堂为主,后者分优级和初级师范科。“城乡学堂林立,不能尽载”。这表明当时四川( )

A.私人办学风气受到遏制

B.学堂主导新式教育推进

C.传统教育方式根本动摇

D.国民教育体系逐步形成

【分析】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据题目描述,四川总督锡良创办了大量新式学堂,包括实业学堂和师范学堂,这显示了学堂在新式教育推进中的主导地位。同时,“城乡学堂林立”进一步强调了学堂在新式教育普及和发展中的重要作用,B正确;

题目中并未提及私人办学的情况,无法从文中信息推断出私人办学风气是否受到遏制,排除A;

虽然新式学堂的兴起对传统教育构成挑战,但题目中并未明确提及传统教育方式“根本动摇”,这一表述过于绝对,排除C;

题目描述的是四川地区的情况,并未涉及全国范围内的国民教育体系,因此D项扩大了范围,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.(2025 合肥三模)20世纪60年代初,中国多地农村自发搞起“包产到户”,最突出的典型是安徽省委在全省范围内的试验。中共中央农村工作部部长邓子恢积极支持和主张在农村广泛推行生产责任制,刘少奇、陈云、邓小平也表示赞成。这( )

A.加速了农业合作化运动进程

B.促进了国民经济的调整和发展

C.助力了一五计划目标的实现

D.拉开了农村经济体制改革序幕

【分析】本题考查了国民经济的调整,需要学生阅读史料并结合所学国民经济的调整的相关知识作出回答。

【解答】农业合作化运动1956年已基本完成,故A项错误;

题干中的“包产到户”通过生产责任制调动农民积极性,提高了粮食产量,属于国民经济调整的具体措施,结合所学可知,20世纪60年代初,中共中央针对“大跃进”和人民公社化运动造成的经济困难,提出八字方针调整国民经济的比例,农村广泛推行生产责任制符合当时中央政策方向,故B项正确;

“一五”计划实施于1953至1957年,与本题时间不符,故C项错误;

农村经济体制改革发生于1978年,与本题时间不符,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题以国民经济的调整为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.(2025 河源模拟)1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A.打破了有核大国的核垄断

B.开辟了中国武器国产化的道路

C.开启了中国的飞天之旅

D.标志着中国航天技术从无到有

【分析】本题考查“两弹一星”、核能的利用,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据题干“1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:‘一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。’”结合所学可知,材料描述的是我国第一颗原子弹爆炸的史实。1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,A项正确;

结合所学知识可知,一五计划期间中国开始走向武器国产化的道路,排除B项;

结合所学知识可知,1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅,排除C项;

结合所学知识可知,东方红一号发射成功,标志着中国航天技术从无到有,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查“两弹一星”、核能的利用,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

20.(2025 河南)1953年,北京一位老工人说:“我一定要努力生产,多给国家积累财富,我要亲眼看到我们工人最理想的社会。”同年,青岛一名工厂干部也说:“我们地方工业既要保证人民的需要,又要为国家工业化积累资金,责任是很重大的。”这反映了我国( )

A.工业落后的面貌得以改变

B.社会主义制度建立激发工人热情

C.劳动者使命担当意识增强

D.恢复国民经济的任务已迫在眉睫

【分析】本题考查学生对1953年中国社会经济发展背景的理解,重点在于结合一五计划初期工人的思想意识与国家政策的关联性。题干材料通过工人的语言反映了劳动者对国家建设的责任感与使命感,需结合教材中“第一个五年计划”和“社会主义改造”相关内容进行分析。

【解答】材料中“努力生产”“为工业化积累资金”等表述,体现了工人阶级对国家工业化目标的认同和使命感,故C正确;

1953年我国尚未完成一五计划,工业落后面貌的改变发生在1957年之后,故A错误;

社会主义制度的建立标志是1956年三大改造完成,与材料时间不符,故B错误;

国民经济恢复任务已于1952年完成,故D错误。

故选:C。

【点评】本题易错点在于混淆一五计划与社会主义制度建立的时间节点,需准确掌握教材中“第一个五年计划”“三大改造”等核心事件的起止时间。解答时应紧扣材料中“1953年”这一时间限定,并结合工人话语分析其体现的时代精神。

二.材料题(共2小题)

21.(2025春 湖北期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

﹣﹣摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

﹣﹣摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

【分析】本题主要考查我国的经济建设。第一小问要结合“一五”计划的背景和特征来分析;第二小问要结合改革开放以来我国农村经济体制改革的特点和影响来分析。

【解答】(1)背景:根据所学知识可知,“一五”计划制定的大背景是人民政权得到巩固;根据所学知识可知,“一五”计划制定之时,土地改革基本完成,国民经济基本恢复;从国际环境上看,这一时期中苏建交及《中苏友好互助同盟条约》签订;从国家安全看,抗美援朝战争大局已定。主要特点:根据材料“集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础”可知,集中力量优先发展重工业;根据材料“发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社……把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础”可知,工业化建设与“三大改造”并举;根据材料“在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,‘一五’计划顺利实施”并结合所学知识可知,坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针。

(2)原因:根据所学知识可知,十一届三中全会召开,党和国家的工作中心转移到经济建设上来,因此农业迅速发展;根据材料“中国经济体制改革始于农村”并结合所学知识可知,改革开放的推行;根据材料“改革为以家庭为市场经营主体,实行‘上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的’体制”可知,家庭联产承包责任制的实施,极大地提高了农民生产的积极性;从行政管理体制上看,人民公社体制逐步废除;根据材料“从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%”可知,乡镇企业异军突起。

故答案为:

(1)背景:人民政权得到巩固;土地改革基本完成,国民经济基本恢复;中苏建交及《中苏友好互助同盟条约》签订;抗美援朝战争大局已定。

主要特点:集中力量优先发展重工业;工业化建设与“三大改造”并举;坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针。

(2)原因:十一届三中全会召开,党和国家的工作中心转移到经济建设上来;改革开放的推行;家庭联产承包责任制的实施,极大地提高了农民生产的积极性;人民公社体制逐步废除;乡镇企业异军突起。

【点评】解答本题首先要搞清楚“一五”计划的背景和影响,其次要搞清楚改革开放以来我国经济体制改革的特点和影响。

22.(2025 青羊区校级模拟)阅读材料,完成要求。

20世纪50年代末期进行的四川凉山彝族民主改革是中国共产党民族政策的成功实践。

材料 凉山地区在1956年之前处于奴隶社会,彝族习惯法严格维护等级制度,奴隶主拥有绝对权力,广大奴隶和半奴隶受到严重的剥削和压迫,这种残酷的社会制度导致了严重的社会不公和人民生活的极端困苦。1956年2月凉山自治州第三届人大一次会议通过了《凉山州民主改革实施办法》,该办法总则第一条规定:“废除奴隶制度,解放奴隶,实行人民的人身自由和政治平等;废除奴隶主阶级的土地所有制,实行劳动人民的土地所有制……第五条,帮助解放了的奴隶安家立业、发展生产。第六条:没收奴隶主的土地,并征收其多余的耕畜、农具、粮食和房屋。但是,奴隶主的其他财产依法予以保护”。凉山民主改革推翻了一个残酷落后的旧“世界”,翻开了凉山彝族历史的新纪元。

(1)根据材料并结合所学知识,概括凉山彝族民主改革的特点并分析其取得成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,从政治的角度分析凉山彝族民主改革的意义。

【分析】(1)本题考查民族区域自治制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(2)本题考查民族区域自治制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】(1)特点分析:从材料提取具体措施:定位“废除奴隶制度”“土地所有制变革”“保护奴隶主合法财产”“帮助奴隶发展生产”等关键信息,归纳改革的核心内容。按性质分类整合:制度层面:针对奴隶制度、土地所有制的革命性废除;策略层面:对奴隶主财产的区别对待(没收与保护结合),体现政策灵活性;目标层面:将解放奴隶与发展生产结合,兼顾政治变革与民生改善。用抽象词汇提炼特点:如“针对性”“渐进性”“民生导向”等,避免简单罗列材料。成功原因分析:从主客观维度拆解:主观:政策本身的科学性(如《实施办法》的条款设计)、党的领导与民族政策支持;客观:凉山奴隶社会的落后现实(阶级矛盾尖锐)、奴隶群体的改革诉求。关联所学知识:结合“民族区域自治制度”“社会主义改造”等背景,说明改革与国家整体政策的契合性。

(2)政治意义:定位“政治角度”的范畴:聚焦政权性质、国家统一、民族关系、政治制度等层面,避免涉及经济、文化等无关内容。逐层推导意义逻辑:直接层面:推翻奴隶主阶级统治,建立劳动人民的政治主体地位;民族关系:消除旧制度下的阶级压迫,强化彝族与国家的政治认同;制度建设:为民族区域自治制度的落实和社会主义政治体系构建奠定基础。结合材料史实论证:以“废除等级制度”“实行政治平等”等条款为例,说明改革对政治结构的重塑作用。

故答案为:

(1)特点:针对性废除旧制度;渐进性与策略性;注重民生与生产恢复。成功原因:政策科学且符合实际;党的领导与民族政策支持;群众基础与社会动员。

(2)意义:摧毁旧有阶级统治,建立人民政权:推翻奴隶主阶级的特权,使奴隶获得政治平等,确立劳动人民为主体的新型政治关系,实现凉山地区政治结构的根本变革。通过民主改革消除奴隶制度带来的社会割裂,将凉山彝族纳入社会主义政治体系,强化民族区域自治制度,推动多民族国家的团结与融合。确立人民当家作主的原则,为凉山地区建立人民代表大会制度、发展基层民主等社会主义政治建设扫清障碍,推动社会形态的历史性跨越。

【点评】本题考查民族区域自治制度,学生需掌握民族区域自治制度的建立的原因、法律依据、内容、表现。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

一.选择题(共20小题)

1.(2025 厦门模拟)据统计,1951年至1956年底,兰州市的人口由25.9万人增加到62.8万人,增加了142%。同期,西安市的人口增加了107%,鞍山市增加了140%,齐齐哈尔市增加了150%。导致这些城市人口增加的主要因素是( )

A.城市物价的全面稳定 B.国家工业战略的实施

C.社会主义改造的推进 D.户籍管理制度的调整

2.(2025 淄博模拟)20世纪五六十年代,中国对外交往的重点由争取他国援助转向对处援助。1964年,中国宣布对外经济技术援助八项原则,并大幅增加对外援助。这主要是基于( )

A.国际形势的发展 B.外交政策的调整

C.经济建设的需要 D.阶级矛盾的变化

3.(2025 山东)1957年3月,毛泽东在中国共产党全国宣传工作会议上说:“中国社会很久以来就处在大变动中间了。抗日战争时期是大变动,解放战争时期也是大变动。……现在的变动比过去的变动深刻得多。”“深刻得多”是指( )

A.建立了人民民主主义的国家

B.废除了封建地主土地所有制

C.初步实现了社会主义工业化

D.社会发生了根本性制度变革

4.(2025 陕西)1953年,农业部决定在全国范围内试办国营农业机器拖拉机站,帮助组织起来的农民耕种、收割,机耕土地的粮棉产量普遍高于传统耕种土地粮棉产量的30%以上。这对很多尚未入社的农民触动很大,他们纷纷要求加入合作社,这有利于( )

A.农村经济全面恢复 B.土地改革顺利进行

C.农村生产关系变革 D.农业机械化的实现

5.(2025 信阳二模)1952年4月,中央政府组织了中国农民代表团访问苏联,代表团在苏联参观了83个集体农庄和2个国营农场。代表团回国后,在各自所在省份的县乡作报告,代表团成员们向人们宣传了一幅苏联“耕地不用牛,点灯不用油,楼上楼下,电灯电话”的图景。这种宣传( )

A.有助于推进农村土地的所有制变革

B.激发了广大农民的生产劳动积极性

C.有力地展示人民公社体制的优越性

D.巩固了农村的民主革命的胜利果实

6.(2025 西宁三模)下表为1964年4月30日根据1957年和1958年生产效益估算出的1965年农业部分领域的发展情况。这表明当时( )

年份领域 1957 1958 1965

粮食(亿斤) 3901 4000 3800左右

棉花(万担) 3280 3938 3200左右

三种油料(万担) 7542 8459 6650左右

大牲畜(万头) 8382 7770 7800左右

猪(万头) 14590 13829 15000左右

A.四化建设目标振奋人心

B.国民经济调整任务完成

C.社会主义探索成效显著

D.经济计划制定相对理性

7.(2025 蜀山区校级模拟)万隆会议结束后,周恩来在《亚非会议期间同各类型国家接触情况的报告》中写道:“我们按照中央的方案,求同存异,耐心说理,尽一切努力求得一致协议,又对所有与会国家表示尊重,因此博得了大多数与会国家的好感,而反共反苏最烈的国家也多少改变了它们对新中国的一些成见。”这表明万隆会议( )

A.加剧了国家意识形态的对立

B.提升了新中国的国际声誉

C.解除了帝国主义战争的威胁

D.贯彻了不结盟运动的精神

8.(2025春 衢州期末)“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务。现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。”提出这一论断的大会最可能是( )

A.中共七届二中全会 B.一届全国人大

C.中共十一届三中全会 D.中共八大

9.(2025 长沙二模)1955年10月,毛泽东在会见日本国会议员访华团时说:“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊。”双方还就实现中日邦交正常化、促进贸易和文化交流、处理在中国的日本战犯等问题取得了一致意见。这表明当时( )

A.中日两国关系取得实质性进展

B.中国外交突破意识形态束缚

C.中国对外开放的程度不断扩大

D.日本积极谋求政治大国地位

10.(2025春 宿迁期末)在万隆会议上周恩来表明“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,同时声明“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的”。这一声明反映了新中国初期外交( )

A.深受社会意识形态的影响

B.同情亚非国家的遭遇

C.坚持原则性与灵活性统一

D.致力于塑造和平形象

11.(2025 兴庆区校级一模)四川地区的土改运动基本从1950年11月开始,分期分批进行,先试点再推广。到1952年5月结束全省而言,贫农的土地由人均0.5亩增加到1.60亩,地主的土地由人均14.59亩下降为1.47盲3600万无地和少地的贫雇农,共分得5400多万亩土地。据此可知,四川土地改单( )

A.持续的时间长且取得了重大成效

B.注意先示范再推广全国经验

C.稳步推进实现农村生产力的解放

D.深入广泛并推动全国的解放

12.(2025春 温州期末)1965年,中共中央作出《关于加强三线建设的决定》,将全国划分为一、二、三线地区,并将大批工业项目迁往三线地区。这一决策的主要战略意图是( )

A.优化工业布局,促进区域均衡发展

B.应对国际形势变化,保障国防安全

C.推动西部大开发,改善内地经济基础

D.加快重工业建设,完善国防工业体系

13.(2025 广东)1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部。1952—1953年,中共中央中南局从农村和机关抽调3000多名县级以上干部、3000多名技术骨工和700多名初中以上文化水平的知识分子干部,分配到工业和其他建设部门。这一措施( )

A.适应了国家发展战略的重大转变

B.实现了党的工作重心向城市转移

C.促进了十部管理制度的法制化

D.巩固了新民主主义经济的地位

14.(2025 甘肃)《人民日报》曾刊登《新年唱词》,反映了各阶级的心声。其中,工人说:工业建设顶重要,看谁今年搞得棒;农民讲:反霸减租正推广,有田有地有余粮;百货店里胖掌柜想:人民购买力增强,通货不会太膨胀。上述唱词反映我国正在( )

A.实施“一五”计划 B.巩固新生人民政权

C.进行“三大改造” D.全面建设社会主义

15.(2025春 武汉期末)1961年年中,中共中央正式承认自留地。分配自留地的面积占耕地面积的5%﹣7%,同时国家取消了公社成立时硬性规定的私人家庭副业生产的禁令,允许恢复私人家庭饲养猪、牛、鸡、鸭和其他家畜,还可以从事家庭纺织、缝纫、刺绣和其他手工业。做出该决定的背景是( )

A.农业合作社开始建立 B.三线建设开始布局

C.经济和民生十分困难 D.七千人大会的召开

16.(2025 重庆)1952年5月,日本国会议员公腰喜助等应邀到访北京。返日后,他们把周恩来总理赠送的电影《白毛女》在各地巡回放映,受到热烈欢迎。之后,日本艺术家松山树子将其改编成芭蕾舞剧在日本演出,这反映出当时( )

A.中日友好成为社会各界普遍愿望

B.中国民间外交取得积极成果

C.议员访华推动中日政府关系破冰

D.“双百”方针促进了文化交流

17.(2025 重庆)1905年四川总督锡良开始创办中等学堂,这些学堂大都由原来的书院改名设立,包括各种实业学堂和师范学堂,前者以农业、工业学堂为主,后者分优级和初级师范科。“城乡学堂林立,不能尽载”。这表明当时四川( )

A.私人办学风气受到遏制

B.学堂主导新式教育推进

C.传统教育方式根本动摇

D.国民教育体系逐步形成

18.(2025 合肥三模)20世纪60年代初,中国多地农村自发搞起“包产到户”,最突出的典型是安徽省委在全省范围内的试验。中共中央农村工作部部长邓子恢积极支持和主张在农村广泛推行生产责任制,刘少奇、陈云、邓小平也表示赞成。这( )

A.加速了农业合作化运动进程

B.促进了国民经济的调整和发展

C.助力了一五计划目标的实现

D.拉开了农村经济体制改革序幕

19.(2025 河源模拟)1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A.打破了有核大国的核垄断

B.开辟了中国武器国产化的道路

C.开启了中国的飞天之旅

D.标志着中国航天技术从无到有

20.(2025 河南)1953年,北京一位老工人说:“我一定要努力生产,多给国家积累财富,我要亲眼看到我们工人最理想的社会。”同年,青岛一名工厂干部也说:“我们地方工业既要保证人民的需要,又要为国家工业化积累资金,责任是很重大的。”这反映了我国( )

A.工业落后的面貌得以改变

B.社会主义制度建立激发工人热情

C.劳动者使命担当意识增强

D.恢复国民经济的任务已迫在眉睫

二.材料题(共2小题)

21.(2025春 湖北期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

﹣﹣摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

﹣﹣摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

22.(2025 青羊区校级模拟)阅读材料,完成要求。

20世纪50年代末期进行的四川凉山彝族民主改革是中国共产党民族政策的成功实践。

材料 凉山地区在1956年之前处于奴隶社会,彝族习惯法严格维护等级制度,奴隶主拥有绝对权力,广大奴隶和半奴隶受到严重的剥削和压迫,这种残酷的社会制度导致了严重的社会不公和人民生活的极端困苦。1956年2月凉山自治州第三届人大一次会议通过了《凉山州民主改革实施办法》,该办法总则第一条规定:“废除奴隶制度,解放奴隶,实行人民的人身自由和政治平等;废除奴隶主阶级的土地所有制,实行劳动人民的土地所有制……第五条,帮助解放了的奴隶安家立业、发展生产。第六条:没收奴隶主的土地,并征收其多余的耕畜、农具、粮食和房屋。但是,奴隶主的其他财产依法予以保护”。凉山民主改革推翻了一个残酷落后的旧“世界”,翻开了凉山彝族历史的新纪元。

(1)根据材料并结合所学知识,概括凉山彝族民主改革的特点并分析其取得成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,从政治的角度分析凉山彝族民主改革的意义。

中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

参考答案与试题解析

一.选择题(共20小题)

1.(2025 厦门模拟)据统计,1951年至1956年底,兰州市的人口由25.9万人增加到62.8万人,增加了142%。同期,西安市的人口增加了107%,鞍山市增加了140%,齐齐哈尔市增加了150%。导致这些城市人口增加的主要因素是( )

A.城市物价的全面稳定 B.国家工业战略的实施

C.社会主义改造的推进 D.户籍管理制度的调整

【分析】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料并联系所学知识可知,新中国的工业化推进特别是优先发展重工业战略的实施,致使国家有计划地增加了一些重要工业城市的人口,从而使这些城市的人口出现明显增长,B项正确;

导致这些城市中人口明显增长的因素是国家工业化的发展,并不是由于城市中物价的稳定,排除A项;

我国的社会主义改造涉及的是农业、手工业和资本主义工商业,而导致人口增长的因素是工业化的推进,排除C项;

户籍管理制度的调整是城市人口因素增长的结果,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

2.(2025 淄博模拟)20世纪五六十年代,中国对外交往的重点由争取他国援助转向对处援助。1964年,中国宣布对外经济技术援助八项原则,并大幅增加对外援助。这主要是基于( )

A.国际形势的发展 B.外交政策的调整

C.经济建设的需要 D.阶级矛盾的变化

【分析】本题考查了新中国初期的外交,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】20世纪五六十年代,国际形势发生重大变化,中国的外交政策逐渐从争取苏联等社会主义国家的援助转向支持亚非拉国家的民族独立运动;1964年,中国提出对外经济技术援助八项原则,强调平等互利、不附加政治条件等,这主要是为了扩大国际影响力,争取第三世界国家的支持,这一转变与当时的国际形势(如中苏关系恶化、亚非拉民族解放运动高涨等)密切相关,A项正确;

外交政策的调整是结果而非原因。中国对外援助的转变是基于国际形势的变化而作出的政策调整,因此“外交政策的调整”是表象,而非根本原因,排除B项;

当时中国经济仍处于困难时期(如三年自然灾害),对外援助大幅增加并非直接服务于国内经济建设,反而是国际战略的需要,排除C项;

阶级矛盾主要指向国内问题,而材料强调的是对外援助,两者无直接关联,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了新中国初期的外交,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

3.(2025 山东)1957年3月,毛泽东在中国共产党全国宣传工作会议上说:“中国社会很久以来就处在大变动中间了。抗日战争时期是大变动,解放战争时期也是大变动。……现在的变动比过去的变动深刻得多。”“深刻得多”是指( )

A.建立了人民民主主义的国家

B.废除了封建地主土地所有制

C.初步实现了社会主义工业化

D.社会发生了根本性制度变革

【分析】本题侧重于考查社会主义十年探索,解题关键信息是“1957年”“现在的变动比过去的变动深刻得多”。

【解答】A.新中国成立标志着建立了人民民主主义的国家,排除;

B.1950年开始的土地改革废除了封建地主土地所有制2,排除;

C.一五计划超额完成垫底了国家工业化的初步基础,排除;

D.根据“1957年”“现在的变动比过去的变动深刻得多”结合所学可知,材料中的根本性变革是因为三大改造完成,社会主义制度基本建立,正确。

故选:D。

【点评】本题侧重于考查社会主义十年探索,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

4.(2025 陕西)1953年,农业部决定在全国范围内试办国营农业机器拖拉机站,帮助组织起来的农民耕种、收割,机耕土地的粮棉产量普遍高于传统耕种土地粮棉产量的30%以上。这对很多尚未入社的农民触动很大,他们纷纷要求加入合作社,这有利于( )

A.农村经济全面恢复 B.土地改革顺利进行

C.农村生产关系变革 D.农业机械化的实现

【分析】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】题干指出,1953年国营拖拉机站提高了生产效率,促使未入社农民加入合作社。结合时间点,1953年处于农业合作化运动初期,其核心是变革农村生产关系,将个体经济转变为集体所有制,C项正确;

“农村经济全面恢复”对应的是1952年土地改革完成后的成果,与题干主旨不符,排除A项;

“土地改革”已于1952年基本结束,与题干时间不符,排除B项;

题干中“试办国营拖拉机站”仅为机械化的初步尝试,1953年中国农业机械化水平仍很低,“实现”表述不符合史实,排除D项。

故选:C。

【点评】本题考查了三大改造和社会主义制度确立,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

5.(2025 信阳二模)1952年4月,中央政府组织了中国农民代表团访问苏联,代表团在苏联参观了83个集体农庄和2个国营农场。代表团回国后,在各自所在省份的县乡作报告,代表团成员们向人们宣传了一幅苏联“耕地不用牛,点灯不用油,楼上楼下,电灯电话”的图景。这种宣传( )

A.有助于推进农村土地的所有制变革

B.激发了广大农民的生产劳动积极性

C.有力地展示人民公社体制的优越性

D.巩固了农村的民主革命的胜利果实

【分析】本题主要考查了建国初期国民经济的恢复,要求学生结合建国初期国民经济的恢复来分析。

【解答】根据材料可知,苏联由于实行集体化,农民生活水平有了极大的提高,这有利于刺激我国推行农村土地所有制的变革,A正确;

BCD均和材料无关,排除。

故选:A。

【点评】本题主要考查了建国初期国民经济的恢复,侧重考查考生灵活运用所学知识,准确把握材料主旨的能力。

6.(2025 西宁三模)下表为1964年4月30日根据1957年和1958年生产效益估算出的1965年农业部分领域的发展情况。这表明当时( )

年份领域 1957 1958 1965

粮食(亿斤) 3901 4000 3800左右

棉花(万担) 3280 3938 3200左右

三种油料(万担) 7542 8459 6650左右

大牲畜(万头) 8382 7770 7800左右

猪(万头) 14590 13829 15000左右

A.四化建设目标振奋人心

B.国民经济调整任务完成

C.社会主义探索成效显著

D.经济计划制定相对理性

【分析】本题考查了国民经济的调整,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料“1965年农业部分领域的发展情况”并结合所学可知,1965年的预计产量与1957年和1958年相比,部分领域(如粮食、棉花、油料)的产量预计下降,猪的产量预计有所上升,这表明当时的经济计划制定相对理性,考虑到了实际生产能力和调整需求,D项正确;

四化目标主要体现在工业、农业、国防及科技领域,但题干数据反映的是农业计划的务实性,与四化目标无直接关联,排除A项;

国民经济调整任务完成于1965年,但材料仅显示预计数据,无法直接证明调整已完成,排除B项;

1958年“大跃进”和人民公社化运动是探索中的严重失误,表格中下调指标体现纠偏而非成效显著,排除C项。

故选:D。

【点评】本题考查了国民经济的调整,要求学生具有解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

7.(2025 蜀山区校级模拟)万隆会议结束后,周恩来在《亚非会议期间同各类型国家接触情况的报告》中写道:“我们按照中央的方案,求同存异,耐心说理,尽一切努力求得一致协议,又对所有与会国家表示尊重,因此博得了大多数与会国家的好感,而反共反苏最烈的国家也多少改变了它们对新中国的一些成见。”这表明万隆会议( )

A.加剧了国家意识形态的对立

B.提升了新中国的国际声誉

C.解除了帝国主义战争的威胁

D.贯彻了不结盟运动的精神

【分析】本题考查了万隆会议,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,万隆会议上中国代表团对与会国家耐心说理,提出了求同存异的方针,博得了与会大多数国家的好感,因此提升了新中国的国际声誉,B项正确;

国家之间意识形态的对立得到一定缓和而非加剧,排除A项;

万隆会议聚焦亚非国家团结与反殖民主义,但并未“解除帝国主义战争的威胁”,题干中未提及此影响,排除C项;

1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行,此时不结盟运动尚未兴起,排除D项。

故选:B。

【点评】本题考查了万隆会议,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

8.(2025春 衢州期末)“改变生产资料私有制为社会主义公有制这个极其复杂和困难的历史任务。现在在我国已经基本上完成了。我国社会主义和资本主义谁战胜谁的问题,现在已经解决了。”提出这一论断的大会最可能是( )

A.中共七届二中全会 B.一届全国人大

C.中共十一届三中全会 D.中共八大

【分析】本题主要考查中共八大,要求学生结合中共八大的内容和影响来分析。

【解答】A.从材料可以看出,社会主义公有制,这不可能是解放之前,而七届二中全会是在解放之前召开的。

B.第一届全国人大当时还没有实现生产资料,由私有制向公有制的完全转变。不符合材料的基本意思。

C.十一届三中全会我国并不是为了改变生产资料私有制,而是要实现国家工作重心的转移。

D.共八大是1956年召开的五个基本完成,社会主义初级阶段,符合材料的含义。

故选:D。

【点评】中共八大的内容:

正确地分析了社会主义改造基本完成以后,国内的主要矛盾不再是工人阶级和资产阶级之间的矛盾,而是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。解决这个矛盾的办法是发展社会生产力,实行大规模的经济建设。为此,大会作出了党和国家的工作重点必须转移到社会主义建设上来的重大战略决策。大会在总结中国第一个五年计划实施经验的基础上,继续坚持既反保守又反冒进,即在综合平衡中稳步前进的经济建设方针。

9.(2025 长沙二模)1955年10月,毛泽东在会见日本国会议员访华团时说:“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊。”双方还就实现中日邦交正常化、促进贸易和文化交流、处理在中国的日本战犯等问题取得了一致意见。这表明当时( )

A.中日两国关系取得实质性进展

B.中国外交突破意识形态束缚

C.中国对外开放的程度不断扩大

D.日本积极谋求政治大国地位

【分析】本题侧重于考查新中国初期的外交,解题关键信息是“我们之间的社会制度虽然并不一致,但这个不一致并不妨害我们相互的尊重和友谊”。

【解答】A.“实质性进展”不符合史实(中日建交在1972年),排除;

B.根据材料并结合所学知识可知,1955年,毛泽东会见日本国会议员访华团时提出“社会制度不一致不妨碍友好”,并讨论中日邦交正常化、贸易交流等问题。这体现了中国外交政策不再局限于意识形态对立,而是以和平共处五项原则为基础,主动与不同社会制度的国家发展关系。当时中国虽处于冷战背景下,但已开始突破“一边倒”的意识形态束缚,尝试与资本主义国家接触,符合题干中“超越制度差异”的核心内涵,正确;

C.“对外开放”属于改革开放后的概念,排除;

D.日本谋求政治大国地位则是20世纪80年代后的现象,排除。

故选:B。

【点评】本题侧重于考查新中国初期的外交,答题关键在于对材料的分析和相关知识点的把握。

10.(2025春 宿迁期末)在万隆会议上周恩来表明“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,同时声明“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的”。这一声明反映了新中国初期外交( )

A.深受社会意识形态的影响

B.同情亚非国家的遭遇

C.坚持原则性与灵活性统一

D.致力于塑造和平形象

【分析】本题考查了万隆会议,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,周恩来在万隆会议上明确表明:“我们共产党人从不讳言我们相信共产主义和认为社会主义制度是好的”,这体现了新中国对于自身社会制度和意识形态的坚持,即原则性。接下来,他又声明:“在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度”,这表示新中国在外交场合并不强行推销自己的意识形态或政治制度,而是尊重他国的选择,这体现了灵活性。坚持原则性与灵活性统一恰好概括了周恩来的声明。一方面,新中国坚持自身的社会制度和意识形态(原则性);另一方面,在外交场合尊重他国选择,不强行推销(灵活性)。因此,这一选项是符合题意的,C正确;

A.深受社会意识形态的影响:虽然周恩来提到了共产主义和社会主义制度,但这一选项只涵盖了题干中的部分信息,并未全面反映周恩来的声明精神;

B.同情亚非国家的遭遇:题干中并未明确提及对亚非国家遭遇的同情,因此这一选项与题干信息不符;

D.致力于塑造和平形象:虽然和平是新中国外交的重要目标,但题干中的声明更多体现的是原则性与灵活性的统一,而非单纯塑造和平形象。

故选C。

【点评】本题考查了万隆会议,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

11.(2025 兴庆区校级一模)四川地区的土改运动基本从1950年11月开始,分期分批进行,先试点再推广。到1952年5月结束全省而言,贫农的土地由人均0.5亩增加到1.60亩,地主的土地由人均14.59亩下降为1.47盲3600万无地和少地的贫雇农,共分得5400多万亩土地。据此可知,四川土地改单( )

A.持续的时间长且取得了重大成效

B.注意先示范再推广全国经验

C.稳步推进实现农村生产力的解放

D.深入广泛并推动全国的解放

【分析】本题考查土地改革的相关知识,主要结合题干农民获得土地的情况进行分析。

【解答】题干信息显示,随着土地改革的进行,3600万无地和少地的贫雇农获得3600万无地和少地的贫雇农,地主仍拥有一定的土地,因此只能说明,四川的土地改革稳步推进实现农村生产力的解放,故C正确;

题干没有涉及其它省份的土地改革情况,无法得出A项结论,排除;

题干不能体现全国经验的影响,故排除B;

此时解放战争已经基本结束,故排除D。

故选:C。

【点评】本题考查了新中国土地改革的相关知识,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力,难度适中。

12.(2025春 温州期末)1965年,中共中央作出《关于加强三线建设的决定》,将全国划分为一、二、三线地区,并将大批工业项目迁往三线地区。这一决策的主要战略意图是( )

A.优化工业布局,促进区域均衡发展

B.应对国际形势变化,保障国防安全

C.推动西部大开发,改善内地经济基础

D.加快重工业建设,完善国防工业体系

【分析】本题考查了社会主义十年探索,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】A选项提到“优化工业布局,促进区域均衡发展”。虽然三线建设确实涉及工业布局的调整,但其主要目的并非单纯为了区域均衡发展。这一选项未能准确反映决策的核心意图。

B选项“应对国际形势变化,保障国防安全”则更为贴切。三线建设是在20世纪60年代中期,当时国际形势复杂,特别是中苏关系恶化,国家安全面临挑战。将大批工业项目迁往相对安全的内地三线地区,显然是为了应对这种国际形势的变化,确保国家的国防安全。

C选项“推动西部大开发,改善内地经济基础”虽然涉及到了内地经济的发展,但“西部大开发”这一表述与题目中的时间节点不符。西部大开发是20世纪末到21世纪初的国家战略,与1965年的三线建设不是同一概念。

D选项“加快重工业建设,完善国防工业体系”虽然涉及到了重工业和国防工业,但它更多地是描述了三线建设的具体内容,而非其主要的战略意图。

故选:B。

【点评】本题考查了社会主义十年探索,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

13.(2025 广东)1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部。1952—1953年,中共中央中南局从农村和机关抽调3000多名县级以上干部、3000多名技术骨工和700多名初中以上文化水平的知识分子干部,分配到工业和其他建设部门。这一措施( )

A.适应了国家发展战略的重大转变

B.实现了党的工作重心向城市转移

C.促进了十部管理制度的法制化

D.巩固了新民主主义经济的地位

【分析】本题考查了一五计划,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】据材料“1952年下半年起,国家大范围地统一调配干部……分配到工业和其他建设部门”和所学知识可知,这一时期正值新中国“一五”计划前夕,大规模调配干部和技术人才到工业部门,是为了适应从新民主主义经济向社会主义工业化建设的战略转变,A项正确;

据所学知识可知,党的工作重心向城市转移的标志是1949年七届二中全会,与材料时间不符,排除B项;

据材料可知,这一措施属于干部调配而非管理制度法制化,排除C项;

据所学知识可知,1953年过渡时期总路线提出后,新民主主义经济逐步被社会主义改造取代,材料措施恰恰是削弱而非巩固其地位,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查了一五计划,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

14.(2025 甘肃)《人民日报》曾刊登《新年唱词》,反映了各阶级的心声。其中,工人说:工业建设顶重要,看谁今年搞得棒;农民讲:反霸减租正推广,有田有地有余粮;百货店里胖掌柜想:人民购买力增强,通货不会太膨胀。上述唱词反映我国正在( )

A.实施“一五”计划 B.巩固新生人民政权

C.进行“三大改造” D.全面建设社会主义

【分析】本题考查了人民政权的巩固,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料并结合所学可知,“巩固新生人民政权”是指建国初期,政府采取一系列措施巩固政权,包括土地改革、镇压反革命等,这与唱词中农民提到的“反霸减租”和工人对工业建设的关注相符合,反映了新生政权的巩固和社会稳定,B正确;

“实施‘一五’计划”是在1953年开始的,主要目标是发展重工业,而唱词中工人提到的是“工业建设”,但没有明确指向重工业,且唱词中的内容更全面地反映了社会各阶层的生活状态,排除A;

“进行‘三大改造’”是指对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,这一政策主要是在1953年后逐步展开的,唱词中虽有提及农民和商人的情况,但没有直接反映出“三大改造”的内容,排除C;

“全面建设社会主义”是指1950年代中期以后的政策方向,而唱词中的内容更接近建国初期的社会状况,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了人民政权的巩固,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

15.(2025春 武汉期末)1961年年中,中共中央正式承认自留地。分配自留地的面积占耕地面积的5%﹣7%,同时国家取消了公社成立时硬性规定的私人家庭副业生产的禁令,允许恢复私人家庭饲养猪、牛、鸡、鸭和其他家畜,还可以从事家庭纺织、缝纫、刺绣和其他手工业。做出该决定的背景是( )

A.农业合作社开始建立 B.三线建设开始布局

C.经济和民生十分困难 D.七千人大会的召开

【分析】本题考查了国民经济的调整,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】农业合作社主要建立于 1953﹣1956 年的农业社会主义改造时期,与 1961 年的时间不符。此时合作社已被人民公社取代,A错误。

三线建设始于 1964 年,主要是为应对国际局势而进行的战略后方建设,与 1961 年中央调整农村政策的背景无关,B错误。

1958 年开始的“大跃进”和人民公社化运动导致国民经济严重困难,1961 年中央推行“八字方针”调整政策,恢复自留地和家庭副业正是为缓解经济与民生困境,C正确。

七千人大会召开于 1962 年 1 月,主要是总结“大跃进”的教训,时间晚于 1961 年中中央承认自留地的决定,因此D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了国民经济的调整,主要考查学生结合所学知识解答问题的能力。

16.(2025 重庆)1952年5月,日本国会议员公腰喜助等应邀到访北京。返日后,他们把周恩来总理赠送的电影《白毛女》在各地巡回放映,受到热烈欢迎。之后,日本艺术家松山树子将其改编成芭蕾舞剧在日本演出,这反映出当时( )

A.中日友好成为社会各界普遍愿望

B.中国民间外交取得积极成果

C.议员访华推动中日政府关系破冰

D.“双百”方针促进了文化交流

【分析】本题考查了新中国外交,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据材料可知,日本国会议员公腰喜助等人在访华后,将周恩来总理赠送的电影《白毛女》在日本各地巡回放映,并受到了热烈的欢迎。甚至日本艺术家松山树子还将其改编成芭蕾舞剧进行演出。这一系列的反应确实显示了中日两国之间的友好氛围,并且这种友好不仅仅是官方层面的,还延伸到了民间和社会各界,A正确;

虽然题干中确实描述了中日之间的文化交流,但并未明确提及这是“民间外交”的成果。议员公腰喜助等人的访华以及随后的文化交流活动,更多地体现的是官方与民间相结合的交流方式,而不仅仅是民间外交,排除B;

题干中并未明确提及议员访华是中日政府关系破冰的起点或主要原因。事实上,中日政府关系的真正破冰是在之后的几年,与此题描述的时间节点不完全吻合,排除C;

“双百”方针是指中国的“百花齐放,百家争鸣”的文化方针。虽然这一方针确实促进了中国的文化交流,但题干中描述的是日本方面的反应和活动,与“双百”方针的直接关联并不明显,排除D。

故选:A。

【点评】本题考查了新中国外交,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

17.(2025 重庆)1905年四川总督锡良开始创办中等学堂,这些学堂大都由原来的书院改名设立,包括各种实业学堂和师范学堂,前者以农业、工业学堂为主,后者分优级和初级师范科。“城乡学堂林立,不能尽载”。这表明当时四川( )

A.私人办学风气受到遏制

B.学堂主导新式教育推进

C.传统教育方式根本动摇

D.国民教育体系逐步形成

【分析】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生阅读史料并结合所学作出回答。

【解答】根据题目描述,四川总督锡良创办了大量新式学堂,包括实业学堂和师范学堂,这显示了学堂在新式教育推进中的主导地位。同时,“城乡学堂林立”进一步强调了学堂在新式教育普及和发展中的重要作用,B正确;

题目中并未提及私人办学的情况,无法从文中信息推断出私人办学风气是否受到遏制,排除A;

虽然新式学堂的兴起对传统教育构成挑战,但题目中并未明确提及传统教育方式“根本动摇”,这一表述过于绝对,排除C;

题目描述的是四川地区的情况,并未涉及全国范围内的国民教育体系,因此D项扩大了范围,排除D。

故选:B。

【点评】本题考查了中国教育事业的发展,要求学生具有解读材料信息、调动和运用知识分析历史问题的能力。

18.(2025 合肥三模)20世纪60年代初,中国多地农村自发搞起“包产到户”,最突出的典型是安徽省委在全省范围内的试验。中共中央农村工作部部长邓子恢积极支持和主张在农村广泛推行生产责任制,刘少奇、陈云、邓小平也表示赞成。这( )

A.加速了农业合作化运动进程

B.促进了国民经济的调整和发展

C.助力了一五计划目标的实现

D.拉开了农村经济体制改革序幕

【分析】本题考查了国民经济的调整,需要学生阅读史料并结合所学国民经济的调整的相关知识作出回答。

【解答】农业合作化运动1956年已基本完成,故A项错误;

题干中的“包产到户”通过生产责任制调动农民积极性,提高了粮食产量,属于国民经济调整的具体措施,结合所学可知,20世纪60年代初,中共中央针对“大跃进”和人民公社化运动造成的经济困难,提出八字方针调整国民经济的比例,农村广泛推行生产责任制符合当时中央政策方向,故B项正确;

“一五”计划实施于1953至1957年,与本题时间不符,故C项错误;

农村经济体制改革发生于1978年,与本题时间不符,故D项错误。

故选:B。

【点评】本题以国民经济的调整为切入点,考查学生解读材料信息,调动和运用知识分析历史问题的能力。

19.(2025 河源模拟)1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:“一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。”这一重大成就的取得( )

A.打破了有核大国的核垄断

B.开辟了中国武器国产化的道路

C.开启了中国的飞天之旅

D.标志着中国航天技术从无到有

【分析】本题考查“两弹一星”、核能的利用,作答本题要结合材料和所学的课本知识进行分析。

【解答】据题干“1964年10月17日,美国的一家通讯社惊呼:‘一个非白人的国家第一次打开了军事技术中的一些深奥的秘密,中国人已插足于一个过去只有西方民族才能进入的领域。’”结合所学可知,材料描述的是我国第一颗原子弹爆炸的史实。1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。极大地鼓舞了中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时有核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位,A项正确;

结合所学知识可知,一五计划期间中国开始走向武器国产化的道路,排除B项;

结合所学知识可知,1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程的第一次飞行试验,开启了我国的飞天之旅,排除C项;

结合所学知识可知,东方红一号发射成功,标志着中国航天技术从无到有,排除D项。

故选:A。

【点评】本题考查“两弹一星”、核能的利用,考查获取和解读信息、调动和运用知识、论证和发现问题的能力。

20.(2025 河南)1953年,北京一位老工人说:“我一定要努力生产,多给国家积累财富,我要亲眼看到我们工人最理想的社会。”同年,青岛一名工厂干部也说:“我们地方工业既要保证人民的需要,又要为国家工业化积累资金,责任是很重大的。”这反映了我国( )

A.工业落后的面貌得以改变

B.社会主义制度建立激发工人热情

C.劳动者使命担当意识增强

D.恢复国民经济的任务已迫在眉睫

【分析】本题考查学生对1953年中国社会经济发展背景的理解,重点在于结合一五计划初期工人的思想意识与国家政策的关联性。题干材料通过工人的语言反映了劳动者对国家建设的责任感与使命感,需结合教材中“第一个五年计划”和“社会主义改造”相关内容进行分析。

【解答】材料中“努力生产”“为工业化积累资金”等表述,体现了工人阶级对国家工业化目标的认同和使命感,故C正确;

1953年我国尚未完成一五计划,工业落后面貌的改变发生在1957年之后,故A错误;

社会主义制度的建立标志是1956年三大改造完成,与材料时间不符,故B错误;

国民经济恢复任务已于1952年完成,故D错误。

故选:C。

【点评】本题易错点在于混淆一五计划与社会主义制度建立的时间节点,需准确掌握教材中“第一个五年计划”“三大改造”等核心事件的起止时间。解答时应紧扣材料中“1953年”这一时间限定,并结合工人话语分析其体现的时代精神。

二.材料题(共2小题)

21.(2025春 湖北期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 1953年,新中国开始执行发展国民经济的第一个五年计划。根据中国共产党在过渡时期总路线的要求,国家规定计划的基本任务:集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础;发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社,建立对农业和手工业的社会主义改造的初步基础;基本上把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础。并以此为中心,进行财政、信贷、市场三大平衡和安排人民生活。在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,“一五”计划顺利实施,到1957年年底,“一五”计划的主要指标大都大幅度地超额完成。

﹣﹣摘编自朱君奇《从计划经济的“兴、变、衰”看中国经济体制变迁》

材料二 中国经济体制改革始于农村,改革的起点是从否定“一大二公”的公社体制开始,把低效率的集体公有、统一经营、统一生产、统购、统销体制,改革为以家庭为市场经营主体,实行“上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的”体制。据统计(以不变价格计算),1978~1984年农业总产出增长率和年均增长率分别为42.12%和7.15%是历史上农业增长最快的时期。从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%。

﹣﹣摘编自陈宗胜等《基本建成中国特色市场经济体制中国经济体制改革三十年回顾与展望》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述新中国制定“一五”计划的背景,并指出新中国“一五”计划的主要特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析1978~1988年中国农业迅速发展的原因。

【分析】本题主要考查我国的经济建设。第一小问要结合“一五”计划的背景和特征来分析;第二小问要结合改革开放以来我国农村经济体制改革的特点和影响来分析。

【解答】(1)背景:根据所学知识可知,“一五”计划制定的大背景是人民政权得到巩固;根据所学知识可知,“一五”计划制定之时,土地改革基本完成,国民经济基本恢复;从国际环境上看,这一时期中苏建交及《中苏友好互助同盟条约》签订;从国家安全看,抗美援朝战争大局已定。主要特点:根据材料“集中主要力量进行以苏联帮助中国设计的156个建设单位为中心的、由限额以上694个建设单位组成的工业建设,建立中国社会主义工业化的初步基础”可知,集中力量优先发展重工业;根据材料“发展部分集体所有制的农业生产合作社,发展手工业生产合作社……把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道,建立对私营工商业的社会主义改造的基础”可知,工业化建设与“三大改造”并举;根据材料“在全党全国人民同心同德、齐心协力的努力下,‘一五’计划顺利实施”并结合所学知识可知,坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针。

(2)原因:根据所学知识可知,十一届三中全会召开,党和国家的工作中心转移到经济建设上来,因此农业迅速发展;根据材料“中国经济体制改革始于农村”并结合所学知识可知,改革开放的推行;根据材料“改革为以家庭为市场经营主体,实行‘上交国家的、留足集体的、剩下都是自己的’体制”可知,家庭联产承包责任制的实施,极大地提高了农民生产的积极性;从行政管理体制上看,人民公社体制逐步废除;根据材料“从1983年到1988年的五年间,乡镇企业总产值由1016亿元增长到6495亿元,年平均递增44.9%”可知,乡镇企业异军突起。

故答案为:

(1)背景:人民政权得到巩固;土地改革基本完成,国民经济基本恢复;中苏建交及《中苏友好互助同盟条约》签订;抗美援朝战争大局已定。

主要特点:集中力量优先发展重工业;工业化建设与“三大改造”并举;坚持自力更生为主、争取外援为辅的方针。

(2)原因:十一届三中全会召开,党和国家的工作中心转移到经济建设上来;改革开放的推行;家庭联产承包责任制的实施,极大地提高了农民生产的积极性;人民公社体制逐步废除;乡镇企业异军突起。

【点评】解答本题首先要搞清楚“一五”计划的背景和影响,其次要搞清楚改革开放以来我国经济体制改革的特点和影响。

22.(2025 青羊区校级模拟)阅读材料,完成要求。

20世纪50年代末期进行的四川凉山彝族民主改革是中国共产党民族政策的成功实践。

材料 凉山地区在1956年之前处于奴隶社会,彝族习惯法严格维护等级制度,奴隶主拥有绝对权力,广大奴隶和半奴隶受到严重的剥削和压迫,这种残酷的社会制度导致了严重的社会不公和人民生活的极端困苦。1956年2月凉山自治州第三届人大一次会议通过了《凉山州民主改革实施办法》,该办法总则第一条规定:“废除奴隶制度,解放奴隶,实行人民的人身自由和政治平等;废除奴隶主阶级的土地所有制,实行劳动人民的土地所有制……第五条,帮助解放了的奴隶安家立业、发展生产。第六条:没收奴隶主的土地,并征收其多余的耕畜、农具、粮食和房屋。但是,奴隶主的其他财产依法予以保护”。凉山民主改革推翻了一个残酷落后的旧“世界”,翻开了凉山彝族历史的新纪元。

(1)根据材料并结合所学知识,概括凉山彝族民主改革的特点并分析其取得成功的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,从政治的角度分析凉山彝族民主改革的意义。

【分析】(1)本题考查民族区域自治制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

(2)本题考查民族区域自治制度,需要学生在掌握必备的基础知识的情况下给予作答。

【解答】(1)特点分析:从材料提取具体措施:定位“废除奴隶制度”“土地所有制变革”“保护奴隶主合法财产”“帮助奴隶发展生产”等关键信息,归纳改革的核心内容。按性质分类整合:制度层面:针对奴隶制度、土地所有制的革命性废除;策略层面:对奴隶主财产的区别对待(没收与保护结合),体现政策灵活性;目标层面:将解放奴隶与发展生产结合,兼顾政治变革与民生改善。用抽象词汇提炼特点:如“针对性”“渐进性”“民生导向”等,避免简单罗列材料。成功原因分析:从主客观维度拆解:主观:政策本身的科学性(如《实施办法》的条款设计)、党的领导与民族政策支持;客观:凉山奴隶社会的落后现实(阶级矛盾尖锐)、奴隶群体的改革诉求。关联所学知识:结合“民族区域自治制度”“社会主义改造”等背景,说明改革与国家整体政策的契合性。

(2)政治意义:定位“政治角度”的范畴:聚焦政权性质、国家统一、民族关系、政治制度等层面,避免涉及经济、文化等无关内容。逐层推导意义逻辑:直接层面:推翻奴隶主阶级统治,建立劳动人民的政治主体地位;民族关系:消除旧制度下的阶级压迫,强化彝族与国家的政治认同;制度建设:为民族区域自治制度的落实和社会主义政治体系构建奠定基础。结合材料史实论证:以“废除等级制度”“实行政治平等”等条款为例,说明改革对政治结构的重塑作用。

故答案为:

(1)特点:针对性废除旧制度;渐进性与策略性;注重民生与生产恢复。成功原因:政策科学且符合实际;党的领导与民族政策支持;群众基础与社会动员。

(2)意义:摧毁旧有阶级统治,建立人民政权:推翻奴隶主阶级的特权,使奴隶获得政治平等,确立劳动人民为主体的新型政治关系,实现凉山地区政治结构的根本变革。通过民主改革消除奴隶制度带来的社会割裂,将凉山彝族纳入社会主义政治体系,强化民族区域自治制度,推动多民族国家的团结与融合。确立人民当家作主的原则,为凉山地区建立人民代表大会制度、发展基层民主等社会主义政治建设扫清障碍,推动社会形态的历史性跨越。

【点评】本题考查民族区域自治制度,学生需掌握民族区域自治制度的建立的原因、法律依据、内容、表现。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录