1. 王维诗四首 学案 (2)

图片预览

文档简介

王维诗四首

学案

“知屋漏者在雨下”?

2013年《每周文摘》第1期第八版刊有《2012年那些新闻景点》一文,文中说:“知屋漏者在雨下,知政失者在网络。”句中的“知屋漏者在雨下”是“知屋漏者在宇下”之误。

东汉王充的《论衡》中有句名言:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”意思是:是否漏雨,在屋宇下的人最清楚;政策得失,老百姓(在草野)的评价最准确。现在是网络世界,网民的声音最能体现民情民意,所以把“知政失者在草野”改为“知政失者在网络”,是符合现实的。“宇下”即屋宇下,“雨下”即大雨下,把“宇下”误为“雨下”,意思不通了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:高良槐

诗词的平仄

诗、词都要讲平仄,现在我们先讲诗律的平仄。我们要讲的诗律,指的是近体诗的格律,不涉及诗经、乐府中的那种古体诗。近体诗是唐以后逐渐形成的,它对平仄、对仗、字数有严格的要求。近体诗,从体例划分,有三种:绝句(每首四句),律诗(一般每首八句),排律(每首十句以上)。基础是绝句,明白了绝句,其他的就好懂了。

平仄排列最基本的格式是:

仄仄平平仄(仄仄平平后加仄)

平平仄仄平(平平仄仄后加平)

平平平仄仄(平平仄仄前加平)

仄仄仄平平(仄仄平平前加仄)

禾黍(shǔ) 鸣啭(zhuàn) 涧户(jiàn)

花萼(è)

粮饷(xiǎnɡ)

晌午(shǎnɡ)

船坞(wù)

罟师(ɡǔ)

临圻(qí)

角弓(jiǎo)

“禾”是个象形字,甲骨文的形体,上面是穗,下面是叶子和秸梗,一种农作物的形象。金文和小篆的形体,也还有禾的样子。“禾”的本义是谷子,也泛指粮食作物,后又用于指一般庄稼。

“禾”是个部首字,在汉字中,凡从“禾”的字大都与农作物有关,如“秀”“秧”“稷”“秣”“稞”等。

积雨辋川庄作

文本研读

阅读《积雨辋川庄作》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的语言】(1)《唐诗归》中钟云评价说:“烟火迟又妙于烟火新,然非积雨说不出。”请你说说“迟”妙在何处?

(2)怎样理解“清斋”和“野老”?

答案:(1)久雨不停,林野潮湿,烟火难生,一个“迟”字,既写出了阴雨天炊烟缓缓升起之状,也写出了诗人心中闲散安逸的情怀。

(2)“清斋”:表面看似太过清幽孤寂,实是表现对尘世喧嚣生活极为厌倦的写照。

“野老”:诗人自称,表现出诗人淡泊名利,向往田园生活。

2.【鉴赏诗歌的意境】苏轼曾评说“味摩诘(王维字摩诘)之诗,诗中有画”,试以“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”为例,赏析这首诗的“诗中有画”的绘画美。

答案:辋川之夏,百鸟飞鸣,诗人只选了形态和习性迥然不同的黄鹂、白鹭加以描绘:雪白的白鹭,金黄的黄鹂,一白一黄,在视觉上自有色彩浓淡的差异;白鹭飞行,黄鹂鸣啭,一写动态,二写声音。“漠漠”形容水田广布,视野苍茫;“阴阴”描状夏木茂密,境界幽深。两种景象互相映衬,互相配合,把积雨天气的辋川山野写得画意盎然。典型地体现了王维诗歌“诗中有画”的风格。这是一种绘画美。

意象与意境,意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人用来兴寄思想感情的人、物、景、事等。如于谦《石灰吟》中的“石灰”,马致远《天净沙》中的“枯藤”“老树”“昏鸦”“古道”“西风”“瘦马”“夕阳”“断肠人”“天涯”等。所谓“意境”,是诗人的主观思想感情与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。简单地说,意境是由寓意之象生发出来的艺术氛围。没有意象,难以组合融合成一种意境;而如果没有意境,那些物象只是一盘散沙,没有灵魂。如白朴的《秋思》:“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸥影下。青山绿水,白草绿叶黄花。”虽鲜明生动地呈现出绚丽的秋色图,但缺乏“情与景”“情与理趣”的自然融合,就无法构成“诱发”人想象的“审美空间”。)

3.【鉴赏诗歌的技巧】诗中运用典故表现出作者怎样的心态?

答案:“野老”,诗人自谓。《庄子·杂篇·寓言》记载,杨朱去从老子学道,路上旅舍主人欢迎他,客人都给他让座;学成归来,客人们再也不让座与他,而是与他“争席”,说明杨朱已得自然之道,与人们不再有隔膜了。“海鸥相疑”见《列子·黄帝》,说海边有一人与鸥鸟相亲近,后来其父要他将海鸥捉回来,等他再到海边时,海鸥便飞得远远的不再理他。这两个充满庄子色彩的典故,一正用,一反用,两相结合,抒写诗人淡泊自然的心境,而这种心境,正是上联所写“清斋”“习静”的结果。

4.【鉴赏诗歌的情感】这首诗通过对田园生活的描绘,表达了诗人怎样的情怀?

答案:这首诗通过对辋川恬静优美的田园风光和幽雅清淡的禅寂生活的描写,表现了诗人隐居山林、脱离尘俗的闲情逸致。

归纳探究

唐人李嘉祐有诗句“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”的诗句,与《积雨辋川庄作》颔联仅差“漠漠”“阴阴”四字。宋人叶梦得说:“此两句好处,正在添‘漠漠’‘阴阴’四字。”清人沈德潜也说:“本句之妙,全在‘漠漠’‘阴阴’四字,去上四字,乃死句也。”王维诗因“漠漠”和“阴阴”两个叠词而成为名句,你认为它“名”在哪里?

答案:“漠漠”有“广阔”意,“阴阴”有“幽深”意。“漠漠”“阴阴”写出了“水田”与“夏木”的情状。“漠漠”形容水田薄雾蒙蒙,在这样的氛围里“飞白鹭”景色才美;“阴阴”形容夏天树林茂密,在这样的密林中黄鹂的色彩才显得悦目,声音才显得动听。“漠漠水田”和“阴阴夏木”比“水田”和“夏木”画面显得开阔而又深邃。

辛夷坞

文本研读

阅读《辛夷坞》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的意境】本诗第一、二两句的写景很有诗情画意,请你用自己的语言加以描绘。

答案:春天,山中的芙蓉花欣欣然地在枝头绽开神秘的蓓蕾,是那样红艳、灿烂,好似云蒸霞蔚,展示着一派春光。

2.【鉴赏诗歌的语言】本诗的“诗眼”是哪个字?为什么?

答案:诗眼:寂。此诗前两句写芙蓉花在寂静中开放,素来给人以“闹”的感觉。红色,在这里正好衬托出此环境的幽静。后两句写芙蓉花在寂静无人的山涧悄然散落,道出了优美的自然景色、孤独清幽的环境。“寂”字既描写了环境的寂寞,同时也衬托、暗示了红萼无人赏识的惆怅与落寞。

3.【鉴赏诗歌的技巧】这首诗虽然只有短短的四句,却运用了多种表现手法,请就一点,结合诗句分析。

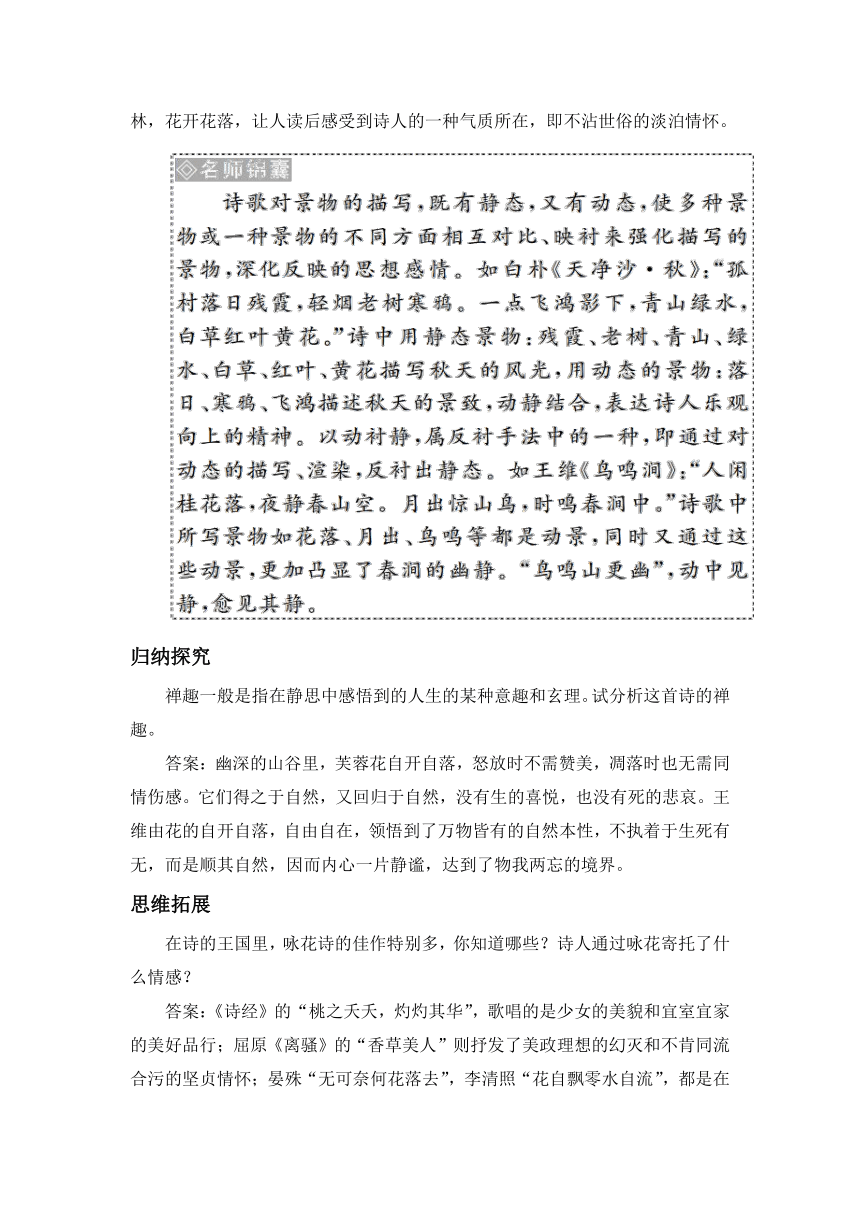

答案:①以动衬静,突显山林越发清幽。用“发”“开”“落”等动词描写花开花落,何其自然,山林的幽静气氛就这样表现出来了。②寓情于景。清幽的山林,花开花落,让人读后感受到诗人的一种气质所在,即不沾世俗的淡泊情怀。

归纳探究

禅趣一般是指在静思中感悟到的人生的某种意趣和玄理。试分析这首诗的禅趣。

答案:幽深的山谷里,芙蓉花自开自落,怒放时不需赞美,凋落时也无需同情伤感。它们得之于自然,又回归于自然,没有生的喜悦,也没有死的悲哀。王维由花的自开自落,自由自在,领悟到了万物皆有的自然本性,不执着于生死有无,而是顺其自然,因而内心一片静谧,达到了物我两忘的境界。

思维拓展

在诗的王国里,咏花诗的佳作特别多,你知道哪些?诗人通过咏花寄托了什么情感?

答案:《诗经》的“桃之夭夭,灼灼其华”,歌唱的是少女的美貌和宜室宜家的美好品行;屈原《离骚》的“香草美人”则抒发了美政理想的幻灭和不肯同流合污的坚贞情怀;晏殊“无可奈何花落去”,李清照“花自飘零水自流”,都是在希望的幻灭之中包含着对生命的无限深情。

送沈子福归江东

文本研读

阅读《送沈子福归江东》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的意境】第一、二句诗中,哪些意象是暗示送别内容的意象?试简述本诗首句的作用。

答案:杨柳,古人有折柳送别的习俗;渡头,送客之所;罟师,船夫;桨,开桨即起程;临圻,交代所去之地。首句渲染寂寞伤别的氛围,奠定了全诗惜别的感情基调。

2.【鉴赏诗歌的技巧】(1)本诗首联主要运用了什么表达技巧?请结合诗句分析。

(2)前人评论《送沈子福之江东》这首诗的三、四句“工于比喻,善于言情”。试结合诗句赏析。

答案:(1)反衬。在杨柳依依的渡口,在春光烂漫的时候,与朋友分手,心情尤为抑郁。这是以美景反衬离情。

(2)诗人展开奇妙的联想,将人的情感比作自然界的春色,使景与情妙合无间,即景寓情,不着痕迹。不但写出了彼此深厚的友情,而且将惜别时微妙的、难以捕捉的抽象感情极其生动地表达出来,成为可见可触的形象,使人真觉得相思之情充溢于江南江水。

3.【鉴赏诗歌的情感】这首诗的前两句包含了哪三重意思?这样写有什么好处?

答案:前两句包含的三重意思:渡头的杨柳,是行客途中看到的春景;“行客稀”,点染出旅途中寂寞的环境气氛,这是行者的感受,也是送行者临别念远的离情;“向临圻”,表明由江南到江北的行程。这样,把离人惆怅的无边春色和黯然销魂的别情离思完全融合在一起了。

归纳探究

王维的送别诗善于借景抒情。请联系学过的《渭城曲》,细细品味《送沈子福归江东》的景物描写与表达情感的关系。

答案:《渭城曲》(《送元二使安西》)前两句“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,主要写“朝雨”和“柳”两种景物。“柳”,与“留”谐音,古人有折柳送别的习俗,暗含依依不舍之意。路上行人和马车扬起的微尘被“朝雨”沾湿,“客舍”和柳枝在“朝雨”的浸润下显得格外清新,就在这样的背景中与友人劝酒惜别,这是以景衬情。《送沈子福归江东》前两句“杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻”写送别之际与友人难分难舍的情谊,而第三句正是承前两句所发,表达与友人的深厚感情。诗人巧设比喻,以有形可感的春色来比喻无形的相思,且境界辽阔,这是以景喻情。二诗都是借景抒情,收到了极好的表达效果。

思维拓展

分析下面诗歌在表现手法上有什么异同。

——问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

——只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。

——遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

答案:都是写愁的高手。化虚为实,将抽象的感情化为具体的物象。都饶有新意,各具特色。李煜将愁变成了水,秦观又将愁变成随水而流的东西,李清照又进一步将愁搬上了船,王实甫则将愁装到了车上。都很自然贴切,不着痕迹,且意境均完整。

观猎

文本研读

阅读《观猎》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的语言】(1)赏析“风劲角弓鸣”中的“劲”“鸣”的妙处。

(2)你认为颔联中哪两个字最富表现力?请说出理由。

答案:(1)一个“劲”字,渲染出风势之大且猛;一个“鸣”字反衬出“风劲”和弓力之强。

(2)是“轻”“疾”两字。北方冬天的草原,百草枯萎,雪已融化,猎鹰视野更加开阔,“疾”字写出了鹰眼捕捉猎物时的敏锐;马蹄少了羁绊,显得轻快,更有利于追逐猎物,同时也暗示了狩猎者轻松惬意的心情,故“疾”“轻”用得传神,最富表现力。

2.【鉴赏诗歌的技巧】《观猎》前六句表现出的紧张、激烈、迅疾,与最后两句的淡静、平缓形成鲜明的反差,这是什么表现手法?

答案:对比手法。《观猎》诗前半部分写出猎,发端突兀,先声夺人,展现了风起云涌的射猎场面;体现了将军高超的猎技和射猎动作的迅疾。而诗的后半部分写猎归,收笔意远,以写景作结,这样就做到了首尾彼此呼应,形成对比:当初是风起云涌,是出猎时的紧张;此时是风定云平,是猎归后的从容。

3.【鉴赏诗歌的意境】品味诗句,想象并写出诗中“狩猎将军”的形象特点。

答案:作者借首联的射猎场面,颔联的“疾”“轻”的细节,颈联的周亚夫之典(暗喻将军有周亚夫的名将风度),尾联的“射雕”暗典(暗含称颂将军武勇过人的意思),给我们塑造了一个意气风发、气度不凡、骑技高超、箭术精湛的将军形象。

4.【鉴赏诗歌的情感】诗中流露出将军怎样的感情?诗人借将军这一形象表达了什么感情?

答案:诗中流露出了将军成功狩猎后轻快、欢欣的心情。表达了诗人崇尚古代英雄,志存高远的情感。

归纳探究

前人评价诗歌首句“如高山坠石,不知其来,令人惊绝”,如果将首联两句互换位置,表达效果有何不同?

答案:诗开篇就是“风劲角弓鸣”,未及写人,先全力写其影响:风呼,弦鸣。风声与角弓(用角装饰的硬弓)声彼此相应:风之劲由弦的震响听出;弦鸣声则因风而益振。“角弓鸣”三字已带出“猎”意,发人想象。这发端的一笔,胜人处全在突兀,能先声夺人。若两句倒置,就索然寡味了。

拓展思维

回忆范仲淹的一首同样反映西北边境军旅生活的词《渔家傲·塞下秋来风景异》,作为主帅不抒雄豪慷慨之情,却写塞外凄凉肃杀的秋景,表现了范仲淹怎样的思想感情?

答案:表现了范仲淹慨叹功业未立和思念家乡的复杂心情。(或:抒发了内心的苦闷,以及那种壮志未酬、有家难归的抑郁情怀)。

能力提升

一、基础训练

1.对下列诗句的理解,不正确的一项是(D)

A.“积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑”写田家劳作生活。诗人登高四望,只见天地一片潮湿,丛林上面静谧宁和,炊烟袅袅升起;女人们蒸藜炊黍,准备好饭菜,送到东面田间地头。

B.“惟有相思似春色,江南江北送君归”这一句用了比喻的修辞手法。将自然界的春色比作心灵中的感情,表达了诗人对朋友的真挚情谊。

C.“回看射雕处,千里暮云平”与开头遥相呼应,形成鲜明对比:射猎时风劲云涌,气氛激烈;猎后风定云平,满载而归,心情悠然自得。

D.“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑”是指野外的老人早已去心机,绝俗念,随缘自适。

解析:D项,野老,诗人自谓。“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑”是诗人与世无争的表白:既然我早已去心机,绝俗念,随缘自适,还有谁会无端地猜忌我呢?我应该可以脱离世间烦恼,悠游于林泉之中了。

二、课外赏析

2.阅读下面两首古诗,完成5~6题。

秋夜独坐

王 维

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

白发终难变,黄金不可成。

欲知除老病,唯有学无生。

夜 深

周 弼

虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。请具体说明。

答:_______________________________________________________

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。试简要分析。

答:______________________________________________________

解析:(1)主要是对诗歌所描绘的景象进行概括性描述。王诗中作者描绘了“雨”“山果落”“草虫鸣”等秋夜景象;周诗中则描写了“春雪霁”“残月”“一溪冰”等春夜静景。(2)把握作者感情要注意诗中融入作者情感的诗句及意象。王诗中“悲双鬓”可知作者是对岁月流逝的悲伤之感;周诗写的是春夜灯前读书的安适与娴静的心境。

答案:(1)王诗写的是“秋夜”,写了山果落、虫鸣的景象;周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。王诗描写的是动景,周诗描写的是静景。

(2)王诗写的是悲哀孤独的心境。一、二句写诗人独坐的孤寂和感叹岁月流逝的悲凉;三、四句写草木昆虫零落哀鸣,更添悲哀。周诗写的是宁静安适的心境。一、二句写诗人独坐灯下苦读,不觉夜深;三、四句用“不知”室外景色的变化衬托了诗人夜读时的投入和专注。

3.把下列句子组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写句子的序号)

①百般不能排解思情,不妨往诗文中寻个消遣处。

②王维的乡思亦有画意:来日绮窗前,寒梅着花未?

③从古至今,乡愁是诗人的惆怅。

④没有什么再像乡愁一样令我悲伤。这么美丽的文字,这么伤感的情怀,只有诗人才能表达。

⑤诗云:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

答:_______________________________________________________

解析:由③中“从古至今”可知,③是总起句,应在最前;①紧承③,将“消遣”对应“惆怅”;⑤②对应①中的“诗文”;④总结全文,应在最后。

答案:③①⑤②④

4.请根据王维的诗句“竹喧归浣女”写一个场景。要求:①想象合理;②语言生动;③不超过50字。

答:____________________________________________________________

解析:注意几个要素:竹、浣女归、喧。尽量体现王诗“诗中有画”的意境。

答案:(示例一)洗完衣服的少女拎着水桶,踏着月色,从婆娑的竹林间穿过,伴着银铃般的笑声,叽叽喳喳地打闹着归来。

(示例二)月光在竹林中洒下斑斑光点,四周一片寂静。一阵风吹来,传来洗衣归来的少女的喧哗。话音如玉盘落珠般清脆,笑声如银铃摇动般响亮,是如此的无忧无虑。

学案

“知屋漏者在雨下”?

2013年《每周文摘》第1期第八版刊有《2012年那些新闻景点》一文,文中说:“知屋漏者在雨下,知政失者在网络。”句中的“知屋漏者在雨下”是“知屋漏者在宇下”之误。

东汉王充的《论衡》中有句名言:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”意思是:是否漏雨,在屋宇下的人最清楚;政策得失,老百姓(在草野)的评价最准确。现在是网络世界,网民的声音最能体现民情民意,所以把“知政失者在草野”改为“知政失者在网络”,是符合现实的。“宇下”即屋宇下,“雨下”即大雨下,把“宇下”误为“雨下”,意思不通了。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:高良槐

诗词的平仄

诗、词都要讲平仄,现在我们先讲诗律的平仄。我们要讲的诗律,指的是近体诗的格律,不涉及诗经、乐府中的那种古体诗。近体诗是唐以后逐渐形成的,它对平仄、对仗、字数有严格的要求。近体诗,从体例划分,有三种:绝句(每首四句),律诗(一般每首八句),排律(每首十句以上)。基础是绝句,明白了绝句,其他的就好懂了。

平仄排列最基本的格式是:

仄仄平平仄(仄仄平平后加仄)

平平仄仄平(平平仄仄后加平)

平平平仄仄(平平仄仄前加平)

仄仄仄平平(仄仄平平前加仄)

禾黍(shǔ) 鸣啭(zhuàn) 涧户(jiàn)

花萼(è)

粮饷(xiǎnɡ)

晌午(shǎnɡ)

船坞(wù)

罟师(ɡǔ)

临圻(qí)

角弓(jiǎo)

“禾”是个象形字,甲骨文的形体,上面是穗,下面是叶子和秸梗,一种农作物的形象。金文和小篆的形体,也还有禾的样子。“禾”的本义是谷子,也泛指粮食作物,后又用于指一般庄稼。

“禾”是个部首字,在汉字中,凡从“禾”的字大都与农作物有关,如“秀”“秧”“稷”“秣”“稞”等。

积雨辋川庄作

文本研读

阅读《积雨辋川庄作》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的语言】(1)《唐诗归》中钟云评价说:“烟火迟又妙于烟火新,然非积雨说不出。”请你说说“迟”妙在何处?

(2)怎样理解“清斋”和“野老”?

答案:(1)久雨不停,林野潮湿,烟火难生,一个“迟”字,既写出了阴雨天炊烟缓缓升起之状,也写出了诗人心中闲散安逸的情怀。

(2)“清斋”:表面看似太过清幽孤寂,实是表现对尘世喧嚣生活极为厌倦的写照。

“野老”:诗人自称,表现出诗人淡泊名利,向往田园生活。

2.【鉴赏诗歌的意境】苏轼曾评说“味摩诘(王维字摩诘)之诗,诗中有画”,试以“漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂”为例,赏析这首诗的“诗中有画”的绘画美。

答案:辋川之夏,百鸟飞鸣,诗人只选了形态和习性迥然不同的黄鹂、白鹭加以描绘:雪白的白鹭,金黄的黄鹂,一白一黄,在视觉上自有色彩浓淡的差异;白鹭飞行,黄鹂鸣啭,一写动态,二写声音。“漠漠”形容水田广布,视野苍茫;“阴阴”描状夏木茂密,境界幽深。两种景象互相映衬,互相配合,把积雨天气的辋川山野写得画意盎然。典型地体现了王维诗歌“诗中有画”的风格。这是一种绘画美。

意象与意境,意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人用来兴寄思想感情的人、物、景、事等。如于谦《石灰吟》中的“石灰”,马致远《天净沙》中的“枯藤”“老树”“昏鸦”“古道”“西风”“瘦马”“夕阳”“断肠人”“天涯”等。所谓“意境”,是诗人的主观思想感情与诗中所描绘的生活图景有机融合而形成的一种耐人寻味的艺术境界。简单地说,意境是由寓意之象生发出来的艺术氛围。没有意象,难以组合融合成一种意境;而如果没有意境,那些物象只是一盘散沙,没有灵魂。如白朴的《秋思》:“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸥影下。青山绿水,白草绿叶黄花。”虽鲜明生动地呈现出绚丽的秋色图,但缺乏“情与景”“情与理趣”的自然融合,就无法构成“诱发”人想象的“审美空间”。)

3.【鉴赏诗歌的技巧】诗中运用典故表现出作者怎样的心态?

答案:“野老”,诗人自谓。《庄子·杂篇·寓言》记载,杨朱去从老子学道,路上旅舍主人欢迎他,客人都给他让座;学成归来,客人们再也不让座与他,而是与他“争席”,说明杨朱已得自然之道,与人们不再有隔膜了。“海鸥相疑”见《列子·黄帝》,说海边有一人与鸥鸟相亲近,后来其父要他将海鸥捉回来,等他再到海边时,海鸥便飞得远远的不再理他。这两个充满庄子色彩的典故,一正用,一反用,两相结合,抒写诗人淡泊自然的心境,而这种心境,正是上联所写“清斋”“习静”的结果。

4.【鉴赏诗歌的情感】这首诗通过对田园生活的描绘,表达了诗人怎样的情怀?

答案:这首诗通过对辋川恬静优美的田园风光和幽雅清淡的禅寂生活的描写,表现了诗人隐居山林、脱离尘俗的闲情逸致。

归纳探究

唐人李嘉祐有诗句“水田飞白鹭,夏木啭黄鹂”的诗句,与《积雨辋川庄作》颔联仅差“漠漠”“阴阴”四字。宋人叶梦得说:“此两句好处,正在添‘漠漠’‘阴阴’四字。”清人沈德潜也说:“本句之妙,全在‘漠漠’‘阴阴’四字,去上四字,乃死句也。”王维诗因“漠漠”和“阴阴”两个叠词而成为名句,你认为它“名”在哪里?

答案:“漠漠”有“广阔”意,“阴阴”有“幽深”意。“漠漠”“阴阴”写出了“水田”与“夏木”的情状。“漠漠”形容水田薄雾蒙蒙,在这样的氛围里“飞白鹭”景色才美;“阴阴”形容夏天树林茂密,在这样的密林中黄鹂的色彩才显得悦目,声音才显得动听。“漠漠水田”和“阴阴夏木”比“水田”和“夏木”画面显得开阔而又深邃。

辛夷坞

文本研读

阅读《辛夷坞》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的意境】本诗第一、二两句的写景很有诗情画意,请你用自己的语言加以描绘。

答案:春天,山中的芙蓉花欣欣然地在枝头绽开神秘的蓓蕾,是那样红艳、灿烂,好似云蒸霞蔚,展示着一派春光。

2.【鉴赏诗歌的语言】本诗的“诗眼”是哪个字?为什么?

答案:诗眼:寂。此诗前两句写芙蓉花在寂静中开放,素来给人以“闹”的感觉。红色,在这里正好衬托出此环境的幽静。后两句写芙蓉花在寂静无人的山涧悄然散落,道出了优美的自然景色、孤独清幽的环境。“寂”字既描写了环境的寂寞,同时也衬托、暗示了红萼无人赏识的惆怅与落寞。

3.【鉴赏诗歌的技巧】这首诗虽然只有短短的四句,却运用了多种表现手法,请就一点,结合诗句分析。

答案:①以动衬静,突显山林越发清幽。用“发”“开”“落”等动词描写花开花落,何其自然,山林的幽静气氛就这样表现出来了。②寓情于景。清幽的山林,花开花落,让人读后感受到诗人的一种气质所在,即不沾世俗的淡泊情怀。

归纳探究

禅趣一般是指在静思中感悟到的人生的某种意趣和玄理。试分析这首诗的禅趣。

答案:幽深的山谷里,芙蓉花自开自落,怒放时不需赞美,凋落时也无需同情伤感。它们得之于自然,又回归于自然,没有生的喜悦,也没有死的悲哀。王维由花的自开自落,自由自在,领悟到了万物皆有的自然本性,不执着于生死有无,而是顺其自然,因而内心一片静谧,达到了物我两忘的境界。

思维拓展

在诗的王国里,咏花诗的佳作特别多,你知道哪些?诗人通过咏花寄托了什么情感?

答案:《诗经》的“桃之夭夭,灼灼其华”,歌唱的是少女的美貌和宜室宜家的美好品行;屈原《离骚》的“香草美人”则抒发了美政理想的幻灭和不肯同流合污的坚贞情怀;晏殊“无可奈何花落去”,李清照“花自飘零水自流”,都是在希望的幻灭之中包含着对生命的无限深情。

送沈子福归江东

文本研读

阅读《送沈子福归江东》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的意境】第一、二句诗中,哪些意象是暗示送别内容的意象?试简述本诗首句的作用。

答案:杨柳,古人有折柳送别的习俗;渡头,送客之所;罟师,船夫;桨,开桨即起程;临圻,交代所去之地。首句渲染寂寞伤别的氛围,奠定了全诗惜别的感情基调。

2.【鉴赏诗歌的技巧】(1)本诗首联主要运用了什么表达技巧?请结合诗句分析。

(2)前人评论《送沈子福之江东》这首诗的三、四句“工于比喻,善于言情”。试结合诗句赏析。

答案:(1)反衬。在杨柳依依的渡口,在春光烂漫的时候,与朋友分手,心情尤为抑郁。这是以美景反衬离情。

(2)诗人展开奇妙的联想,将人的情感比作自然界的春色,使景与情妙合无间,即景寓情,不着痕迹。不但写出了彼此深厚的友情,而且将惜别时微妙的、难以捕捉的抽象感情极其生动地表达出来,成为可见可触的形象,使人真觉得相思之情充溢于江南江水。

3.【鉴赏诗歌的情感】这首诗的前两句包含了哪三重意思?这样写有什么好处?

答案:前两句包含的三重意思:渡头的杨柳,是行客途中看到的春景;“行客稀”,点染出旅途中寂寞的环境气氛,这是行者的感受,也是送行者临别念远的离情;“向临圻”,表明由江南到江北的行程。这样,把离人惆怅的无边春色和黯然销魂的别情离思完全融合在一起了。

归纳探究

王维的送别诗善于借景抒情。请联系学过的《渭城曲》,细细品味《送沈子福归江东》的景物描写与表达情感的关系。

答案:《渭城曲》(《送元二使安西》)前两句“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,主要写“朝雨”和“柳”两种景物。“柳”,与“留”谐音,古人有折柳送别的习俗,暗含依依不舍之意。路上行人和马车扬起的微尘被“朝雨”沾湿,“客舍”和柳枝在“朝雨”的浸润下显得格外清新,就在这样的背景中与友人劝酒惜别,这是以景衬情。《送沈子福归江东》前两句“杨柳渡头行客稀,罟师荡桨向临圻”写送别之际与友人难分难舍的情谊,而第三句正是承前两句所发,表达与友人的深厚感情。诗人巧设比喻,以有形可感的春色来比喻无形的相思,且境界辽阔,这是以景喻情。二诗都是借景抒情,收到了极好的表达效果。

思维拓展

分析下面诗歌在表现手法上有什么异同。

——问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。

——便作春江都是泪,流不尽,许多愁。

——只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁。

——遍人间烦恼填胸臆,量这些大小车儿如何载得起?

答案:都是写愁的高手。化虚为实,将抽象的感情化为具体的物象。都饶有新意,各具特色。李煜将愁变成了水,秦观又将愁变成随水而流的东西,李清照又进一步将愁搬上了船,王实甫则将愁装到了车上。都很自然贴切,不着痕迹,且意境均完整。

观猎

文本研读

阅读《观猎》,回答下面的问题。

1.【鉴赏诗歌的语言】(1)赏析“风劲角弓鸣”中的“劲”“鸣”的妙处。

(2)你认为颔联中哪两个字最富表现力?请说出理由。

答案:(1)一个“劲”字,渲染出风势之大且猛;一个“鸣”字反衬出“风劲”和弓力之强。

(2)是“轻”“疾”两字。北方冬天的草原,百草枯萎,雪已融化,猎鹰视野更加开阔,“疾”字写出了鹰眼捕捉猎物时的敏锐;马蹄少了羁绊,显得轻快,更有利于追逐猎物,同时也暗示了狩猎者轻松惬意的心情,故“疾”“轻”用得传神,最富表现力。

2.【鉴赏诗歌的技巧】《观猎》前六句表现出的紧张、激烈、迅疾,与最后两句的淡静、平缓形成鲜明的反差,这是什么表现手法?

答案:对比手法。《观猎》诗前半部分写出猎,发端突兀,先声夺人,展现了风起云涌的射猎场面;体现了将军高超的猎技和射猎动作的迅疾。而诗的后半部分写猎归,收笔意远,以写景作结,这样就做到了首尾彼此呼应,形成对比:当初是风起云涌,是出猎时的紧张;此时是风定云平,是猎归后的从容。

3.【鉴赏诗歌的意境】品味诗句,想象并写出诗中“狩猎将军”的形象特点。

答案:作者借首联的射猎场面,颔联的“疾”“轻”的细节,颈联的周亚夫之典(暗喻将军有周亚夫的名将风度),尾联的“射雕”暗典(暗含称颂将军武勇过人的意思),给我们塑造了一个意气风发、气度不凡、骑技高超、箭术精湛的将军形象。

4.【鉴赏诗歌的情感】诗中流露出将军怎样的感情?诗人借将军这一形象表达了什么感情?

答案:诗中流露出了将军成功狩猎后轻快、欢欣的心情。表达了诗人崇尚古代英雄,志存高远的情感。

归纳探究

前人评价诗歌首句“如高山坠石,不知其来,令人惊绝”,如果将首联两句互换位置,表达效果有何不同?

答案:诗开篇就是“风劲角弓鸣”,未及写人,先全力写其影响:风呼,弦鸣。风声与角弓(用角装饰的硬弓)声彼此相应:风之劲由弦的震响听出;弦鸣声则因风而益振。“角弓鸣”三字已带出“猎”意,发人想象。这发端的一笔,胜人处全在突兀,能先声夺人。若两句倒置,就索然寡味了。

拓展思维

回忆范仲淹的一首同样反映西北边境军旅生活的词《渔家傲·塞下秋来风景异》,作为主帅不抒雄豪慷慨之情,却写塞外凄凉肃杀的秋景,表现了范仲淹怎样的思想感情?

答案:表现了范仲淹慨叹功业未立和思念家乡的复杂心情。(或:抒发了内心的苦闷,以及那种壮志未酬、有家难归的抑郁情怀)。

能力提升

一、基础训练

1.对下列诗句的理解,不正确的一项是(D)

A.“积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑”写田家劳作生活。诗人登高四望,只见天地一片潮湿,丛林上面静谧宁和,炊烟袅袅升起;女人们蒸藜炊黍,准备好饭菜,送到东面田间地头。

B.“惟有相思似春色,江南江北送君归”这一句用了比喻的修辞手法。将自然界的春色比作心灵中的感情,表达了诗人对朋友的真挚情谊。

C.“回看射雕处,千里暮云平”与开头遥相呼应,形成鲜明对比:射猎时风劲云涌,气氛激烈;猎后风定云平,满载而归,心情悠然自得。

D.“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑”是指野外的老人早已去心机,绝俗念,随缘自适。

解析:D项,野老,诗人自谓。“野老与人争席罢,海鸥何事更相疑”是诗人与世无争的表白:既然我早已去心机,绝俗念,随缘自适,还有谁会无端地猜忌我呢?我应该可以脱离世间烦恼,悠游于林泉之中了。

二、课外赏析

2.阅读下面两首古诗,完成5~6题。

秋夜独坐

王 维

独坐悲双鬓,空堂欲二更。

雨中山果落,灯下草虫鸣。

白发终难变,黄金不可成。

欲知除老病,唯有学无生。

夜 深

周 弼

虚堂人静不闻更,独坐书床对夜灯。

门外不知春雪霁,半峰残月一溪冰。

(1)两诗中均写了夜景,又有所不同。请具体说明。

答:_______________________________________________________

(2)两诗中均有“独坐”,而作者心境不同。试简要分析。

答:______________________________________________________

解析:(1)主要是对诗歌所描绘的景象进行概括性描述。王诗中作者描绘了“雨”“山果落”“草虫鸣”等秋夜景象;周诗中则描写了“春雪霁”“残月”“一溪冰”等春夜静景。(2)把握作者感情要注意诗中融入作者情感的诗句及意象。王诗中“悲双鬓”可知作者是对岁月流逝的悲伤之感;周诗写的是春夜灯前读书的安适与娴静的心境。

答案:(1)王诗写的是“秋夜”,写了山果落、虫鸣的景象;周诗写的是“春夜”,写了春雪初停、残月挂山、溪水成冰的景象。王诗描写的是动景,周诗描写的是静景。

(2)王诗写的是悲哀孤独的心境。一、二句写诗人独坐的孤寂和感叹岁月流逝的悲凉;三、四句写草木昆虫零落哀鸣,更添悲哀。周诗写的是宁静安适的心境。一、二句写诗人独坐灯下苦读,不觉夜深;三、四句用“不知”室外景色的变化衬托了诗人夜读时的投入和专注。

3.把下列句子组成意思完整、前后衔接、语序最恰当的一段话。(只写句子的序号)

①百般不能排解思情,不妨往诗文中寻个消遣处。

②王维的乡思亦有画意:来日绮窗前,寒梅着花未?

③从古至今,乡愁是诗人的惆怅。

④没有什么再像乡愁一样令我悲伤。这么美丽的文字,这么伤感的情怀,只有诗人才能表达。

⑤诗云:今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

答:_______________________________________________________

解析:由③中“从古至今”可知,③是总起句,应在最前;①紧承③,将“消遣”对应“惆怅”;⑤②对应①中的“诗文”;④总结全文,应在最后。

答案:③①⑤②④

4.请根据王维的诗句“竹喧归浣女”写一个场景。要求:①想象合理;②语言生动;③不超过50字。

答:____________________________________________________________

解析:注意几个要素:竹、浣女归、喧。尽量体现王诗“诗中有画”的意境。

答案:(示例一)洗完衣服的少女拎着水桶,踏着月色,从婆娑的竹林间穿过,伴着银铃般的笑声,叽叽喳喳地打闹着归来。

(示例二)月光在竹林中洒下斑斑光点,四周一片寂静。一阵风吹来,传来洗衣归来的少女的喧哗。话音如玉盘落珠般清脆,笑声如银铃摇动般响亮,是如此的无忧无虑。