第19课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 课件(共45张PPT)2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版)

文档属性

| 名称 | 第19课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化 课件(共45张PPT)2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 09:54:20 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

第19课 北洋军阀统治时期的政治经济文化

一、袁世凯复辟帝制与护国战争

二、北洋时期的军阀割据

三、民国初年的经济与社会生活的新气象

四、新文化运动的开展

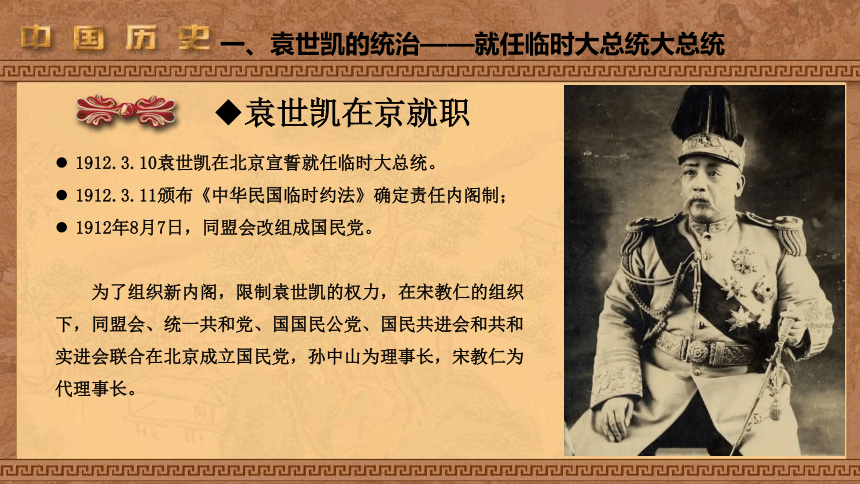

1912.3.10袁世凯在北京宣誓就任临时大总统。

1912.3.11颁布《中华民国临时约法》确定责任内阁制;

1912年8月7日,同盟会改组成国民党。

为了组织新内阁,限制袁世凯的权力,在宋教仁的组织下,同盟会、统一共和党、国国民公党、国民共进会和共和实进会联合在北京成立国民党,孙中山为理事长,宋教仁为代理事长。

袁世凯在京就职

一、袁世凯的统治——就任临时大总统大总统

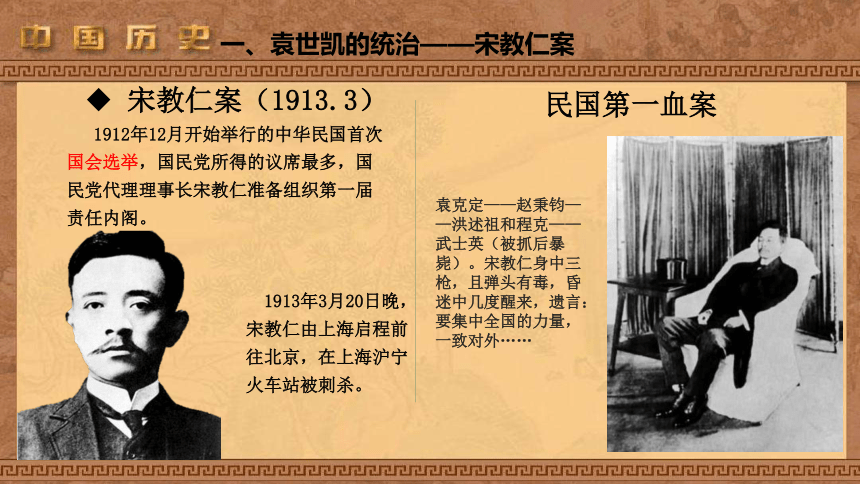

1912年12月开始举行的中华民国首次国会选举,国民党所得的议席最多,国民党代理理事长宋教仁准备组织第一届责任内阁。

宋教仁案(1913.3)

1913年3月20日晚,宋教仁由上海启程前往北京,在上海沪宁火车站被刺杀。

袁克定——赵秉钧——洪述祖和程克——武士英(被抓后暴毙)。宋教仁身中三枪,且弹头有毒,昏迷中几度醒来,遗言:要集中全国的力量,一致对外……

民国第一血案

一、袁世凯的统治——宋教仁案

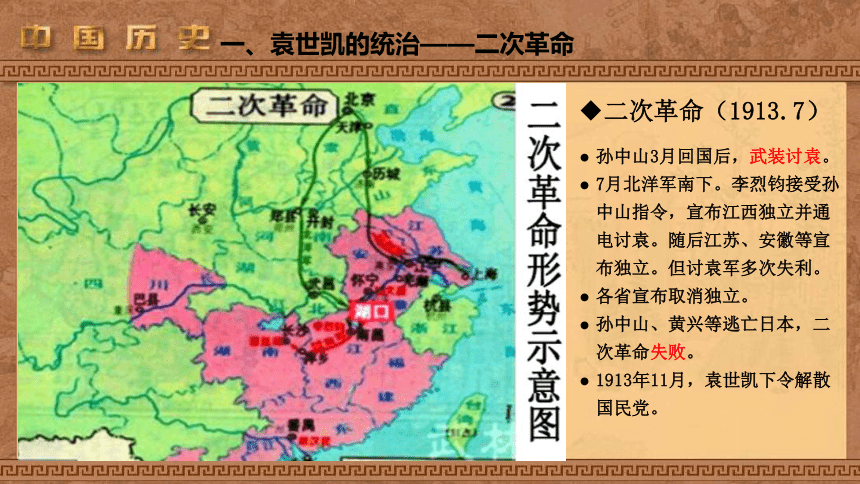

孙中山3月回国后,武装讨袁。

7月北洋军南下。李烈钧接受孙中山指令,宣布江西独立并通电讨袁。随后江苏、安徽等宣布独立。但讨袁军多次失利。

各省宣布取消独立。

孙中山、黄兴等逃亡日本,二次革命失败。

1913年11月,袁世凯下令解散国民党。

二次革命(1913.7)

一、袁世凯的统治——二次革命

袁世凯正式就任中华民国大总统

对内:专制独裁,复辟帝制

对外:出卖主权

一、袁世凯的统治——就任大总统

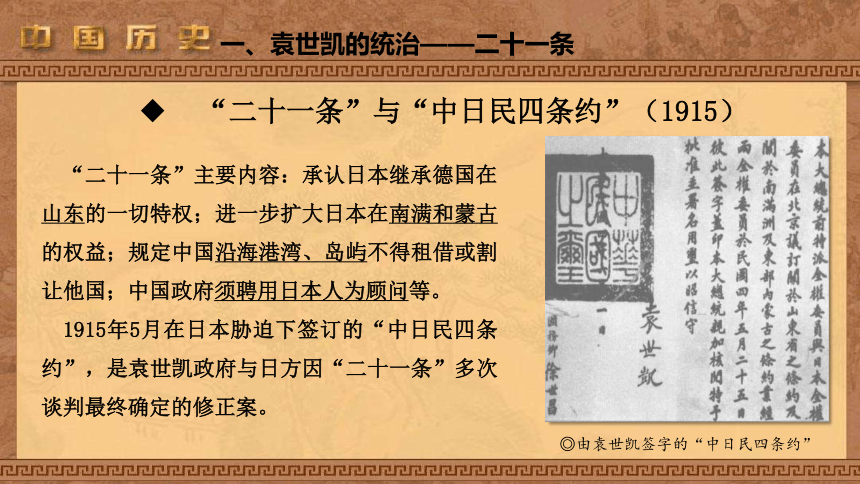

“二十一条”与“中日民四条约”(1915)

◎由袁世凯签字的“中日民四条约”

“二十一条”主要内容:承认日本继承德国在山东的一切特权;进一步扩大日本在南满和蒙古的权益;规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国;中国政府须聘用日本人为顾问等。

1915年5月在日本胁迫下签订的“中日民四条约”,是袁世凯政府与日方因“二十一条”多次谈判最终确定的修正案。

一、袁世凯的统治——二十一条

(1)1915年8月,其子袁克定及部分下属积极为袁世凯复辟帝制营造舆论。

(2)1915年10月6日,参议院召开“国民代表大会”,表示“一律”赞同“君主立宪”。

(3)1915年12月12日,袁世凯接受“劝进”,当上了中华帝国皇帝,以1916年为洪宪元年。

袁世凯称帝

一、袁世凯的统治——复辟称帝

万户涕泪,一人宛霓,其心尚有共和两字存耶?既忘共和,即称民贼。

——《讨袁宣言》

一、袁世凯的统治——护国运动

“既忘共和,即称民贼……誓死戮此民贼,以拯吾民。” ——孙中山

“断行帝制,无视友邦劝告”,“日政府当然不能承认” ——日皇特使

“袁逆不死,大祸不止,养痈蓄疽,实为乱基。愿国人速以决心,再接再厉,扑杀此獠,以绝乱种。”

——《十九省公民否认袁世凯冒称总统书》

1915年12月25日,云南通电全国:“誓与四万万同胞共生死,拥护共和,反对帝制”,首先举起护国义旗宣布独立。其中,唐继尧、蔡锷、李烈钧三人,被誉为“护国三杰”。南方各省纷纷宣布独立。

一、袁世凯的统治——护国三杰

护国战争

背景:①1913年二次革命失败后,孙中山组织中华革命党,武力讨伐袁世凯。②袁世凯的称帝行径,更是激起了全国人民的反对。

结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,恢复中华民国年号。护国运动成功。1916年6月6日袁世凯因尿毒症,在一片骂声中病死。

一、袁世凯的统治——护国运动

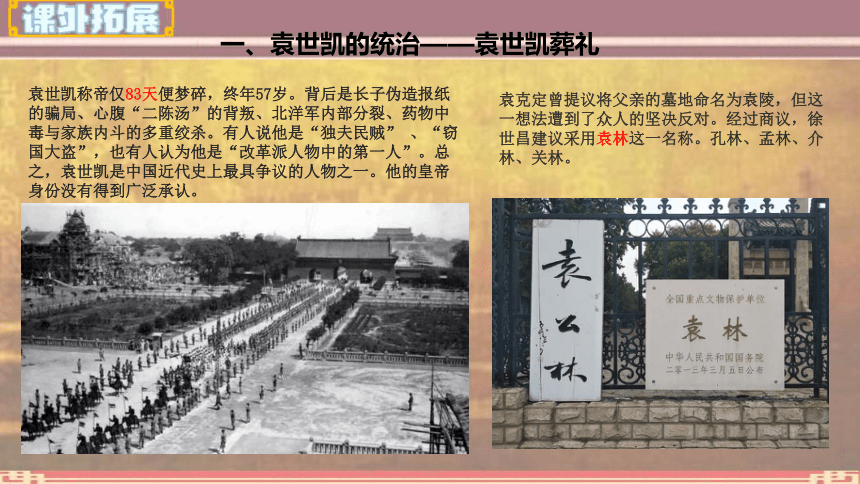

袁世凯称帝仅83天便梦碎,终年57岁。背后是长子伪造报纸的骗局、心腹“二陈汤”的背叛、北洋军内部分裂、药物中毒与家族内斗的多重绞杀。有人说他是“独夫民贼” 、“窃国大盗”,也有人认为他是“改革派人物中的第一人”。总之,袁世凯是中国近代史上最具争议的人物之一。他的皇帝身份没有得到广泛承认。

袁克定曾提议将父亲的墓地命名为袁陵,但这一想法遭到了众人的坚决反对。经过商议,徐世昌建议采用袁林这一名称。孔林、孟林、介林、关林。

一、袁世凯的统治——袁世凯葬礼

问题探究:袁世凯复辟帝制为何会失败?

一、袁世凯的统治

1、背景

(1)袁世凯死后,内部派系纷争。

(2)帝国主义的支持。

(3)各军阀凭借手中军队,争权夺利。

2、特点

军事上的割据混战和政治上的分崩离析

军阀割据,政局动荡,国会党争,民众因为军队扩张,互争地盘,内战频仍,的确比之清末新政时期负担加重而且痛苦程度加剧。

——张鸣《共和中的帝制》

二、北洋时期的军阀割据

军阀混战 民不聊生

二、北洋时期的军阀割据

以张作霖为首的奉系军阀 日本

东北三省

以段祺瑞为首的皖系军阀 日本

皖、浙、闽、鲁、陕

以冯国璋为首的直系军阀 美英

直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省

二、北洋时期的军阀割据

府院之争(1917)

袁世凯死后,段祺瑞任国务总理,重新召开国会。在国务院秘书长人选、是否对德宣战等问题与总统黎元洪斗争激烈,1917年5月,总统黎元洪免去段祺瑞的总理职务,造成“府院之争”。

总统 黎元洪

国务院总理 段祺瑞

美国支持

日本支持

实质是美国与日本

争夺中国控制权的斗争

二、北洋时期的军阀割据——府院之争

黎元洪请督军团团长张勋于6月14日入京调解,张勋率辫子军入京,解散了国会,要求黎元洪“归还国政”,7月1日拥护12岁的溥仪复辟。

府院之争后续:张勋复辟(1917)

段祺瑞在日本支持下组织“讨逆军”,7月12日攻入北京城内,张勋败逃荷兰使馆,溥仪宣布退位。复辟持续12天。

闹剧收场:段祺瑞讨逆(1917)

段祺瑞自行复任总理,以“再造共和”的英雄自居,重掌北京中央政府实权,黎元洪引咎辞职。冯国璋代行大总统职务。

二、北洋时期的军阀割据——张勋复辟

段祺瑞重新执政后,拒绝恢复国会和《中华民国临时约法》。

1917年7月,孙中山以“护法”为名,电邀国会议员南下召开非常会议。会议推举孙中山为大元帅,(桂系)陆荣廷、(滇系)唐继尧为元帅,组建中华民国军政府。

后来西南军阀排挤孙中山,1918年孙中山辞去大元帅之职,护法运动宣告失败。

护法运动

二、北洋时期的军阀割据——护法运动

中国参加“一战”

概况:1917.8.14,中国向德、奥两国宣战,加入协约国一方参战

影响:①收回德、奥在天津、汉口的租界,撤销两国领事裁判权

②十几万名中国劳工的巨大付出,为协约国一方取得胜利作出了贡献

◎第一次世界大战时期在欧洲的华工

二、北洋时期的军阀割据——参加一战

法国海军还专门声明:外籍劳工,他们只要华工。…存放在威海档案馆里的一份英国陆军1918年的报告显示:“中国劳工是所有外国劳工中最优秀的…”——张玮《历史的温度》

二、北洋时期的军阀割据——参加一战

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

1、原因

(1)中华民国建立,扫除了政治上的一些束缚和障碍

(2)民国政府鼓励发展实业

(3)“一战”期间,欧洲列强暂时放松对华经济侵略

(4)群众性的反帝爱国运动的推动

20世纪初期的火柴广告

三、民国初年新气象——民族资本迅速发展

商店贴出的标语

清华学生抵制并焚烧日货

三、民国初年新气象——抵制日货

2、表现

①发展速度和规模超过以往半个世纪所取得的成绩。

②纺织、面粉等轻工业发展迅速。

③以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起来。

1912年荣宗敬、荣德生在上海创办的福新面粉厂

荣宗敬

荣德生

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

人称“面粉大王”、“棉纱大王”

三、民国初年新气象——荣氏兄弟

分析中国民族工业的特点

地域畸形:主要集中在沿海,地域发展不平衡。

比例畸形:以轻工业为主,重工业基础薄弱。

发展弱小:资金少,规模小,技术力量薄弱。

时间短暂:一战结束欧洲列强重来迅速萧条。

三、民国初年新气象——民族工业特点

3、影响

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

①资产阶级力量壮大,为新文化运动奠定阶级基础。

②产业工人人数增加,成为不可忽视的社会力量,为新民主主义革命和中共诞生奠定阶级基础

三、民国初年新气象——民族资本发展的影响

(二)民国时期的社会生活:出现种种新气象

原因

表现

共和政体的建立;

南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新

宣布改用阳历;颁布剪辫易服、废止缠足的法律;

颁布法令,革除“大人”“老爷”等清朝官场的称呼

影响

越来越多的人逐渐接受文明开化的新习俗、新风尚

剪发辫

易服饰

改称谓

废跪拜

禁缠足

倡女权

三、民国初年新气象——移风易俗

1、背景

政治:源于被辛亥革命失败原因的痛苦反思,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,中国状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍然被专制和愚昧牢牢得束缚着。

经济:第一次世界大战期间,中国民族资本主义得到迅速发展,民族资产阶级、工人阶级力量进一步壮大。

思想:西方启蒙思想进一步传入中国,促使人们思想解放;

直接原因:袁世凯“尊孔复古”,复辟帝制。

四、新文化运动——背景

1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》,成为新文化运动兴起的标志。(第二卷改名为《新青年》)。《新青年》就成为新文化运动的阵地.

四、新文化运动——标志

2、概况

(1)开始标志

1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(《新青年》)

(2)活动阵地

北京大学和《新青年》杂志。

(3)代表人物

(4)核心主张(旗帜)

民主(Democracy)、科学(Science)

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农等。

四、新文化运动——代表人物

3、内容

(1)主张:

①拥护“德先生”,反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治

②拥护“赛先生”(科学),反对旧艺术、旧宗教。

③拥护“德先生”拥护“赛先生”,反对国粹和旧文学。

(2)文学革命:1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》一文,主张以白话文作为新文学的语言,得到广泛响应;主张推行新式标点符号

四、新文化运动——主张

胡适

“干不了,谢谢。”

胡适授课时,北大的学生抵触白话文,嫌其啰嗦。于是胡适出题目:前几天行政院有位朋友给我打来电报,邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,请替我用最少的字复电拒绝。

结果:文言用字最少的是12个字“才学疏浅,恐难胜任,恕不从命。”

胡适只用了5个字

四、新文化运动——胡适白话文

“孔子者,数千年前之残骸枯骨也。……孔子者,历代帝王专制之护符”……

“余之掊击孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”

——李大钊

四、新文化运动——李大钊批孔

目的在于批判和动摇封建统治的思想理论基础,宣传资产阶级思想文化。

《狂人日记》:我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

原名周樟寿,后改名周树人,浙江绍兴人。中国著名文学家、思想家、革命家、教育家、美术家、书法家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

四、新文化运动——文学批判

文学革命——新式标点

我是一个秀才,到村里闲逛,看到一则征婚启事,上面写着:“乌黑头发无麻子脚不大周正”,我觉得这姑娘很不错,就把她娶回家了,回家一看,我差点就晕过去了。你们知道为什么吗?

四、新文化运动——新式标点符号

①动摇封建思想的统治地位,促进人们思想的空前解放。

②促进中国人民特别是青年知识分子的觉醒。

③促进马克思主义的传播,推动五四运动的发生。

4、评价——意义

1918年,金陵女子大学的

化学实验室内

民国婚俗

周恩来在天津组织觉悟社

四、新文化运动——意义

“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱。”

——陈独秀

“把我们的旧书籍都扔到茅房里去。” ——吴虞

“从世界戏曲发达上看来,不能不说中国戏的野蛮……有害于世道人心……至于建设一面,也只有兴欧洲式的新戏一法。 ——周作人

4、评价——局限性

对东西方文化存在着绝对肯定或绝对否定的倾向。

四、新文化运动——局限性

文化是一个民族和国家的灵魂,抛弃传统等于隔断了自己的精神命脉,时代发展,应从传统文化中汲取营养,传统文化应随着时代发展赋予其时代内涵,实现文化创新。

——习总书记谈 “文化自信”

1.在新文化运动中,胡适先生曾说:“在一个遍地都是奴才的国度里,是不可能建立起一个真正自由、民主的共和国的。”“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

1.在新文化运动中,胡适先生曾说:“在一个遍地都是奴才的国度里,是不可能建立起一个真正自由、民主的共和国的。”“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

2.二次革命失败后,孙中山组织中华革命党。1913年9月27日,他亲自拟定入党誓约,规定入党者须绝对服从其领导;甚至强调:“所以服从我,就是服从我所主张的革命,服从我的革命,自然就是服从我。”孙中山如此言行的首要目标是( )

A.推翻清朝专制统治

B.结束南北对峙局面

C.维护民主共和政体

D.增强党内的凝聚力

2.二次革命失败后,孙中山组织中华革命党。1913年9月27日,他亲自拟定入党誓约,规定入党者须绝对服从其领导;甚至强调:“所以服从我,就是服从我所主张的革命,服从我的革命,自然就是服从我。”孙中山如此言行的首要目标是( )

A.推翻清朝专制统治

B.结束南北对峙局面

C.维护民主共和政体

D.增强党内的凝聚力

3.1918年11月,蔡元培在北京大学的集会上首次喊出了“劳工神圣”的口号,李大钊也发表演讲,热情歌颂劳动者的价值;次年,《新青年》等报刊出版纪念劳动节专号,一些专为劳动者创办的刊物出版发行。一时间,“劳工神圣”“劳农神圣”响彻思想界。知识分子此举意在( )

A.扩大马克思主义的宣传阵地

B.为社会变革寻找新的力量

C.讴歌俄国十月社会主义革命

D.动员群众参加国民大革命

3.1918年11月,蔡元培在北京大学的集会上首次喊出了“劳工神圣”的口号,李大钊也发表演讲,热情歌颂劳动者的价值;次年,《新青年》等报刊出版纪念劳动节专号,一些专为劳动者创办的刊物出版发行。一时间,“劳工神圣”“劳农神圣”响彻思想界。知识分子此举意在( )

A.扩大马克思主义的宣传阵地

B.为社会变革寻找新的力量

C.讴歌俄国十月社会主义革命

D.动员群众参加国民大革命

谢谢

谢谢聆听

第19课 北洋军阀统治时期的政治经济文化

一、袁世凯复辟帝制与护国战争

二、北洋时期的军阀割据

三、民国初年的经济与社会生活的新气象

四、新文化运动的开展

1912.3.10袁世凯在北京宣誓就任临时大总统。

1912.3.11颁布《中华民国临时约法》确定责任内阁制;

1912年8月7日,同盟会改组成国民党。

为了组织新内阁,限制袁世凯的权力,在宋教仁的组织下,同盟会、统一共和党、国国民公党、国民共进会和共和实进会联合在北京成立国民党,孙中山为理事长,宋教仁为代理事长。

袁世凯在京就职

一、袁世凯的统治——就任临时大总统大总统

1912年12月开始举行的中华民国首次国会选举,国民党所得的议席最多,国民党代理理事长宋教仁准备组织第一届责任内阁。

宋教仁案(1913.3)

1913年3月20日晚,宋教仁由上海启程前往北京,在上海沪宁火车站被刺杀。

袁克定——赵秉钧——洪述祖和程克——武士英(被抓后暴毙)。宋教仁身中三枪,且弹头有毒,昏迷中几度醒来,遗言:要集中全国的力量,一致对外……

民国第一血案

一、袁世凯的统治——宋教仁案

孙中山3月回国后,武装讨袁。

7月北洋军南下。李烈钧接受孙中山指令,宣布江西独立并通电讨袁。随后江苏、安徽等宣布独立。但讨袁军多次失利。

各省宣布取消独立。

孙中山、黄兴等逃亡日本,二次革命失败。

1913年11月,袁世凯下令解散国民党。

二次革命(1913.7)

一、袁世凯的统治——二次革命

袁世凯正式就任中华民国大总统

对内:专制独裁,复辟帝制

对外:出卖主权

一、袁世凯的统治——就任大总统

“二十一条”与“中日民四条约”(1915)

◎由袁世凯签字的“中日民四条约”

“二十一条”主要内容:承认日本继承德国在山东的一切特权;进一步扩大日本在南满和蒙古的权益;规定中国沿海港湾、岛屿不得租借或割让他国;中国政府须聘用日本人为顾问等。

1915年5月在日本胁迫下签订的“中日民四条约”,是袁世凯政府与日方因“二十一条”多次谈判最终确定的修正案。

一、袁世凯的统治——二十一条

(1)1915年8月,其子袁克定及部分下属积极为袁世凯复辟帝制营造舆论。

(2)1915年10月6日,参议院召开“国民代表大会”,表示“一律”赞同“君主立宪”。

(3)1915年12月12日,袁世凯接受“劝进”,当上了中华帝国皇帝,以1916年为洪宪元年。

袁世凯称帝

一、袁世凯的统治——复辟称帝

万户涕泪,一人宛霓,其心尚有共和两字存耶?既忘共和,即称民贼。

——《讨袁宣言》

一、袁世凯的统治——护国运动

“既忘共和,即称民贼……誓死戮此民贼,以拯吾民。” ——孙中山

“断行帝制,无视友邦劝告”,“日政府当然不能承认” ——日皇特使

“袁逆不死,大祸不止,养痈蓄疽,实为乱基。愿国人速以决心,再接再厉,扑杀此獠,以绝乱种。”

——《十九省公民否认袁世凯冒称总统书》

1915年12月25日,云南通电全国:“誓与四万万同胞共生死,拥护共和,反对帝制”,首先举起护国义旗宣布独立。其中,唐继尧、蔡锷、李烈钧三人,被誉为“护国三杰”。南方各省纷纷宣布独立。

一、袁世凯的统治——护国三杰

护国战争

背景:①1913年二次革命失败后,孙中山组织中华革命党,武力讨伐袁世凯。②袁世凯的称帝行径,更是激起了全国人民的反对。

结果:1916年3月,袁世凯被迫宣布取消帝制,恢复中华民国年号。护国运动成功。1916年6月6日袁世凯因尿毒症,在一片骂声中病死。

一、袁世凯的统治——护国运动

袁世凯称帝仅83天便梦碎,终年57岁。背后是长子伪造报纸的骗局、心腹“二陈汤”的背叛、北洋军内部分裂、药物中毒与家族内斗的多重绞杀。有人说他是“独夫民贼” 、“窃国大盗”,也有人认为他是“改革派人物中的第一人”。总之,袁世凯是中国近代史上最具争议的人物之一。他的皇帝身份没有得到广泛承认。

袁克定曾提议将父亲的墓地命名为袁陵,但这一想法遭到了众人的坚决反对。经过商议,徐世昌建议采用袁林这一名称。孔林、孟林、介林、关林。

一、袁世凯的统治——袁世凯葬礼

问题探究:袁世凯复辟帝制为何会失败?

一、袁世凯的统治

1、背景

(1)袁世凯死后,内部派系纷争。

(2)帝国主义的支持。

(3)各军阀凭借手中军队,争权夺利。

2、特点

军事上的割据混战和政治上的分崩离析

军阀割据,政局动荡,国会党争,民众因为军队扩张,互争地盘,内战频仍,的确比之清末新政时期负担加重而且痛苦程度加剧。

——张鸣《共和中的帝制》

二、北洋时期的军阀割据

军阀混战 民不聊生

二、北洋时期的军阀割据

以张作霖为首的奉系军阀 日本

东北三省

以段祺瑞为首的皖系军阀 日本

皖、浙、闽、鲁、陕

以冯国璋为首的直系军阀 美英

直隶及长江中下游的苏、赣、鄂等省

二、北洋时期的军阀割据

府院之争(1917)

袁世凯死后,段祺瑞任国务总理,重新召开国会。在国务院秘书长人选、是否对德宣战等问题与总统黎元洪斗争激烈,1917年5月,总统黎元洪免去段祺瑞的总理职务,造成“府院之争”。

总统 黎元洪

国务院总理 段祺瑞

美国支持

日本支持

实质是美国与日本

争夺中国控制权的斗争

二、北洋时期的军阀割据——府院之争

黎元洪请督军团团长张勋于6月14日入京调解,张勋率辫子军入京,解散了国会,要求黎元洪“归还国政”,7月1日拥护12岁的溥仪复辟。

府院之争后续:张勋复辟(1917)

段祺瑞在日本支持下组织“讨逆军”,7月12日攻入北京城内,张勋败逃荷兰使馆,溥仪宣布退位。复辟持续12天。

闹剧收场:段祺瑞讨逆(1917)

段祺瑞自行复任总理,以“再造共和”的英雄自居,重掌北京中央政府实权,黎元洪引咎辞职。冯国璋代行大总统职务。

二、北洋时期的军阀割据——张勋复辟

段祺瑞重新执政后,拒绝恢复国会和《中华民国临时约法》。

1917年7月,孙中山以“护法”为名,电邀国会议员南下召开非常会议。会议推举孙中山为大元帅,(桂系)陆荣廷、(滇系)唐继尧为元帅,组建中华民国军政府。

后来西南军阀排挤孙中山,1918年孙中山辞去大元帅之职,护法运动宣告失败。

护法运动

二、北洋时期的军阀割据——护法运动

中国参加“一战”

概况:1917.8.14,中国向德、奥两国宣战,加入协约国一方参战

影响:①收回德、奥在天津、汉口的租界,撤销两国领事裁判权

②十几万名中国劳工的巨大付出,为协约国一方取得胜利作出了贡献

◎第一次世界大战时期在欧洲的华工

二、北洋时期的军阀割据——参加一战

法国海军还专门声明:外籍劳工,他们只要华工。…存放在威海档案馆里的一份英国陆军1918年的报告显示:“中国劳工是所有外国劳工中最优秀的…”——张玮《历史的温度》

二、北洋时期的军阀割据——参加一战

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

1、原因

(1)中华民国建立,扫除了政治上的一些束缚和障碍

(2)民国政府鼓励发展实业

(3)“一战”期间,欧洲列强暂时放松对华经济侵略

(4)群众性的反帝爱国运动的推动

20世纪初期的火柴广告

三、民国初年新气象——民族资本迅速发展

商店贴出的标语

清华学生抵制并焚烧日货

三、民国初年新气象——抵制日货

2、表现

①发展速度和规模超过以往半个世纪所取得的成绩。

②纺织、面粉等轻工业发展迅速。

③以荣宗敬、荣德生兄弟开办的面粉厂、纱厂等为代表的一批民族企业迅速壮大起来。

1912年荣宗敬、荣德生在上海创办的福新面粉厂

荣宗敬

荣德生

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

人称“面粉大王”、“棉纱大王”

三、民国初年新气象——荣氏兄弟

分析中国民族工业的特点

地域畸形:主要集中在沿海,地域发展不平衡。

比例畸形:以轻工业为主,重工业基础薄弱。

发展弱小:资金少,规模小,技术力量薄弱。

时间短暂:一战结束欧洲列强重来迅速萧条。

三、民国初年新气象——民族工业特点

3、影响

(一)民国初年的经济:民族资本主义经济迅速发展

①资产阶级力量壮大,为新文化运动奠定阶级基础。

②产业工人人数增加,成为不可忽视的社会力量,为新民主主义革命和中共诞生奠定阶级基础

三、民国初年新气象——民族资本发展的影响

(二)民国时期的社会生活:出现种种新气象

原因

表现

共和政体的建立;

南京临时政府致力于社会生活方面的除旧布新

宣布改用阳历;颁布剪辫易服、废止缠足的法律;

颁布法令,革除“大人”“老爷”等清朝官场的称呼

影响

越来越多的人逐渐接受文明开化的新习俗、新风尚

剪发辫

易服饰

改称谓

废跪拜

禁缠足

倡女权

三、民国初年新气象——移风易俗

1、背景

政治:源于被辛亥革命失败原因的痛苦反思,人们认识到共和制度之所以不能真正得到巩固,中国状况依然黑暗,根本原因在于缺乏对旧思想、旧文化、旧礼教的彻底批判,大多数国民的头脑仍然被专制和愚昧牢牢得束缚着。

经济:第一次世界大战期间,中国民族资本主义得到迅速发展,民族资产阶级、工人阶级力量进一步壮大。

思想:西方启蒙思想进一步传入中国,促使人们思想解放;

直接原因:袁世凯“尊孔复古”,复辟帝制。

四、新文化运动——背景

1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》,成为新文化运动兴起的标志。(第二卷改名为《新青年》)。《新青年》就成为新文化运动的阵地.

四、新文化运动——标志

2、概况

(1)开始标志

1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》(《新青年》)

(2)活动阵地

北京大学和《新青年》杂志。

(3)代表人物

(4)核心主张(旗帜)

民主(Democracy)、科学(Science)

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农等。

四、新文化运动——代表人物

3、内容

(1)主张:

①拥护“德先生”,反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治

②拥护“赛先生”(科学),反对旧艺术、旧宗教。

③拥护“德先生”拥护“赛先生”,反对国粹和旧文学。

(2)文学革命:1917年,胡适在《新青年》发表《文学改良刍议》一文,主张以白话文作为新文学的语言,得到广泛响应;主张推行新式标点符号

四、新文化运动——主张

胡适

“干不了,谢谢。”

胡适授课时,北大的学生抵触白话文,嫌其啰嗦。于是胡适出题目:前几天行政院有位朋友给我打来电报,邀我去做行政院秘书,我不愿从政,决定不去,请替我用最少的字复电拒绝。

结果:文言用字最少的是12个字“才学疏浅,恐难胜任,恕不从命。”

胡适只用了5个字

四、新文化运动——胡适白话文

“孔子者,数千年前之残骸枯骨也。……孔子者,历代帝王专制之护符”……

“余之掊击孔子,非掊击孔子之本身,乃掊击孔子为历代君主所雕塑之偶像的权威也;非掊击孔子,乃掊击专制政治之灵魂也。”

——李大钊

四、新文化运动——李大钊批孔

目的在于批判和动摇封建统治的思想理论基础,宣传资产阶级思想文化。

《狂人日记》:我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

原名周樟寿,后改名周树人,浙江绍兴人。中国著名文学家、思想家、革命家、教育家、美术家、书法家、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

四、新文化运动——文学批判

文学革命——新式标点

我是一个秀才,到村里闲逛,看到一则征婚启事,上面写着:“乌黑头发无麻子脚不大周正”,我觉得这姑娘很不错,就把她娶回家了,回家一看,我差点就晕过去了。你们知道为什么吗?

四、新文化运动——新式标点符号

①动摇封建思想的统治地位,促进人们思想的空前解放。

②促进中国人民特别是青年知识分子的觉醒。

③促进马克思主义的传播,推动五四运动的发生。

4、评价——意义

1918年,金陵女子大学的

化学实验室内

民国婚俗

周恩来在天津组织觉悟社

四、新文化运动——意义

“若是决计革新,一切都应该采用西洋的新法子,不必拿什么国粹、国情的话来捣乱。”

——陈独秀

“把我们的旧书籍都扔到茅房里去。” ——吴虞

“从世界戏曲发达上看来,不能不说中国戏的野蛮……有害于世道人心……至于建设一面,也只有兴欧洲式的新戏一法。 ——周作人

4、评价——局限性

对东西方文化存在着绝对肯定或绝对否定的倾向。

四、新文化运动——局限性

文化是一个民族和国家的灵魂,抛弃传统等于隔断了自己的精神命脉,时代发展,应从传统文化中汲取营养,传统文化应随着时代发展赋予其时代内涵,实现文化创新。

——习总书记谈 “文化自信”

1.在新文化运动中,胡适先生曾说:“在一个遍地都是奴才的国度里,是不可能建立起一个真正自由、民主的共和国的。”“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

1.在新文化运动中,胡适先生曾说:“在一个遍地都是奴才的国度里,是不可能建立起一个真正自由、民主的共和国的。”“争你们个人的自由,便是为国家争自由!争你们自己的人格,便是为国家争人格!自由平等的国家不是一群奴才建造得起来的!”据此可知,胡适意在( )

A.批判传统文化的奴性思想

B.引进西方的自由平等观念

C.塑造自由平等的国民意识

D.为建立共和国做思想准备

2.二次革命失败后,孙中山组织中华革命党。1913年9月27日,他亲自拟定入党誓约,规定入党者须绝对服从其领导;甚至强调:“所以服从我,就是服从我所主张的革命,服从我的革命,自然就是服从我。”孙中山如此言行的首要目标是( )

A.推翻清朝专制统治

B.结束南北对峙局面

C.维护民主共和政体

D.增强党内的凝聚力

2.二次革命失败后,孙中山组织中华革命党。1913年9月27日,他亲自拟定入党誓约,规定入党者须绝对服从其领导;甚至强调:“所以服从我,就是服从我所主张的革命,服从我的革命,自然就是服从我。”孙中山如此言行的首要目标是( )

A.推翻清朝专制统治

B.结束南北对峙局面

C.维护民主共和政体

D.增强党内的凝聚力

3.1918年11月,蔡元培在北京大学的集会上首次喊出了“劳工神圣”的口号,李大钊也发表演讲,热情歌颂劳动者的价值;次年,《新青年》等报刊出版纪念劳动节专号,一些专为劳动者创办的刊物出版发行。一时间,“劳工神圣”“劳农神圣”响彻思想界。知识分子此举意在( )

A.扩大马克思主义的宣传阵地

B.为社会变革寻找新的力量

C.讴歌俄国十月社会主义革命

D.动员群众参加国民大革命

3.1918年11月,蔡元培在北京大学的集会上首次喊出了“劳工神圣”的口号,李大钊也发表演讲,热情歌颂劳动者的价值;次年,《新青年》等报刊出版纪念劳动节专号,一些专为劳动者创办的刊物出版发行。一时间,“劳工神圣”“劳农神圣”响彻思想界。知识分子此举意在( )

A.扩大马克思主义的宣传阵地

B.为社会变革寻找新的力量

C.讴歌俄国十月社会主义革命

D.动员群众参加国民大革命

谢谢

谢谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进