第15课 两次鸦片战争 课件(共53张PPT)2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版)

文档属性

| 名称 | 第15课 两次鸦片战争 课件(共53张PPT)2025--2026学年高中《中外历史纲要(上)》(统编版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 09:53:13 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

第15课 两次鸦片战争

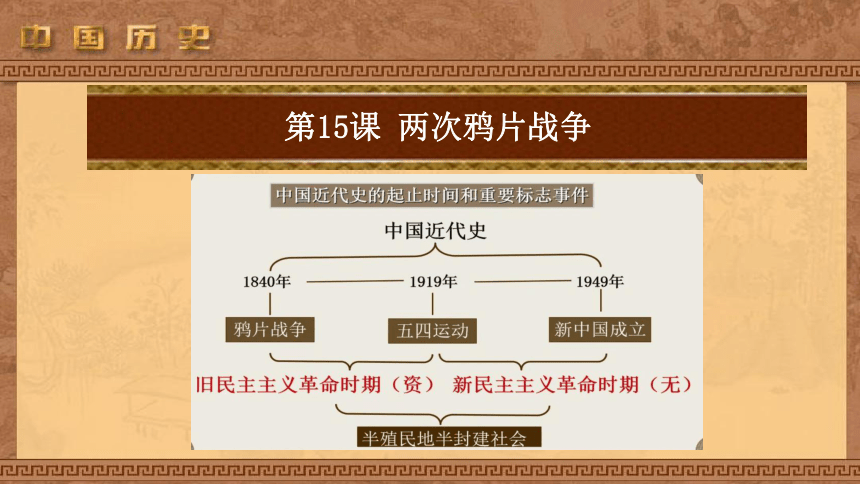

爱新觉罗·旻宁,在位30年,道光皇帝,是清朝唯一以嫡长子身份承继大统的皇帝。在位期间,由于国力开始衰落,故极力提倡节俭,改革盐政,部分弛禁开矿,并整顿吏治。但由于腐败成风,阻力过大,奏效甚微。道光皇帝虽然资质平庸,却是一个非常勤俭的皇帝。道光皇帝一生节俭,每顿都粗菜淡饭,穿带补丁的衣服,吃几个鸡蛋都觉得奢侈。才智平庸的道光帝徒以俭德著称。跨越中国古代和中国近代的皇帝。1840年为分界线。清朝后五位皇帝:道咸同光宣。

面临日益严重的鸦片问题,道光皇帝派林则徐主持禁烟。战略动摇无定,反而迫害禁烟主力,鸦片战争中,指挥失当,最终败于英国。《南京条约》签订之后,自觉十分愧对祖宗,但此后十年他苟安姑息,得过且过,没有任何振兴王朝的措施。

道光——跨越古代和近代的皇帝

罂粟果

罂粟花

什么是鸦片

鸦片

大烟枪

什么是鸦片

贵族以精美烟具、场馆、技师炫耀地位

贫民以此麻痹精神、补充精力

什么是鸦片

什么是鸦片

上自官府缙绅,下至工、商、优、吏以及妇女、僧、尼、道士,随在吸食。

——黄爵滋《请严塞漏厄以培国本折》

道光帝:此物不禁绝,使流行于内地,不但亡家,实可亡国。

——郭廷以《近代中国史纲》

什么是鸦片

什么是鸦片

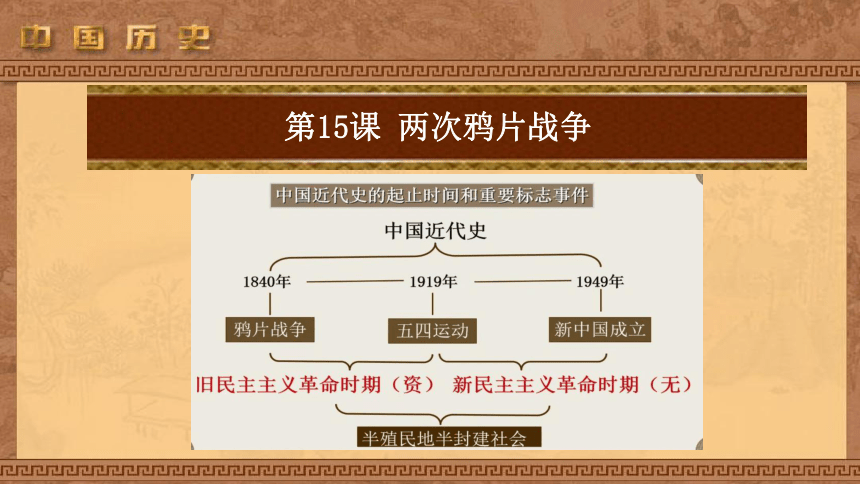

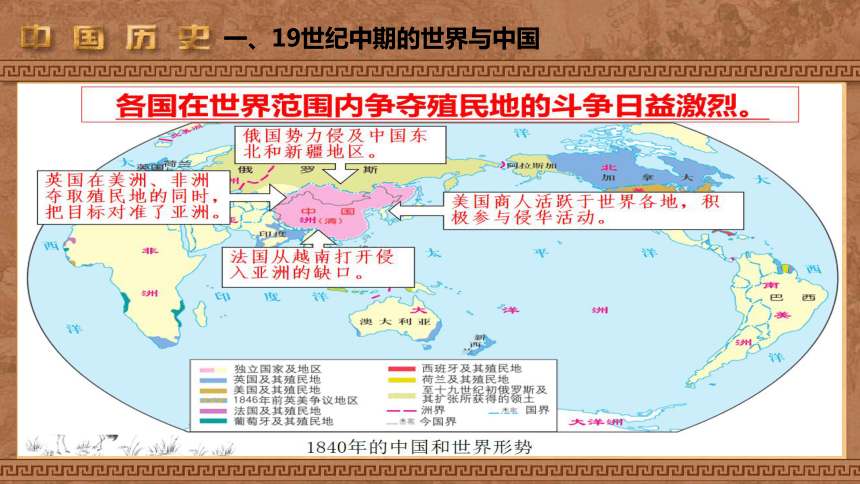

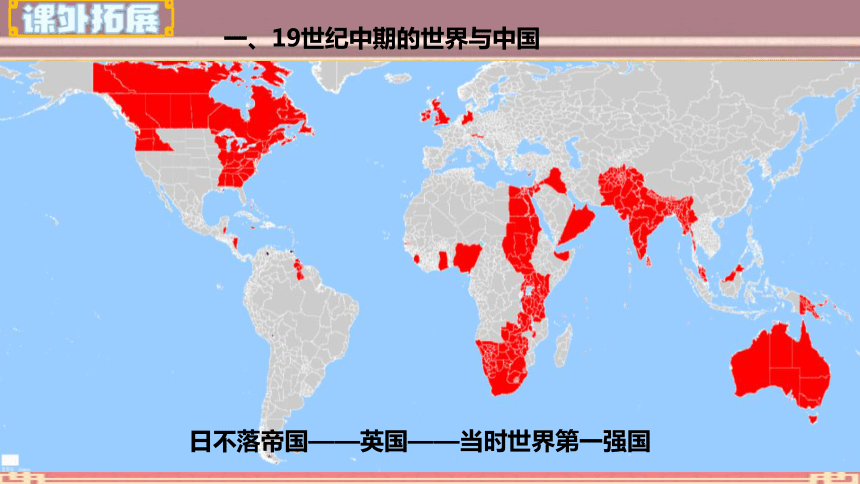

一、19世纪中期的世界与中国

一、19世纪中期的世界与中国

日不落帝国——英国——当时世界第一强国

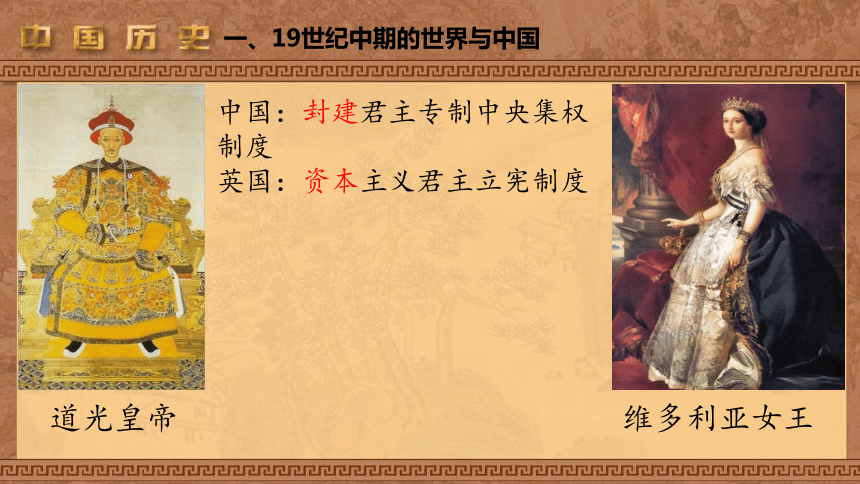

一、19世纪中期的世界与中国

1640年爆发资产阶级革命

18世纪60年代开展工业革命

17世纪发生启蒙运动

17-18世纪科学突飞猛进

道光皇帝

维多利亚女王

中国:封建君主专制中央集权制度

英国:资本主义君主立宪制度

一、19世纪中期的世界与中国

2.经济上

中国:男耕女织、自给自足的自然经济,农业国。

英国:大机器生产的工业。工业国。

一、19世纪中期的世界与中国

3.军事上

中国:科技落后,装备陈旧,军备废弛,冷兵器

英国:科技先进,船坚炮利,训练有素,热兵器

一、19世纪中期的世界与中国

4.外交上

中国:闭关锁国、闭目塞听

英国:殖民扩张、开拓进取

一、19世纪中期的世界与中国

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多……

工业革命

生产力提高

原料 市场

需要开辟海外市场,推销工业品,掠夺原料

对于工业革命后生产能力激增的英国来说,扩大世界市场是它最急迫的愿望。中国的邻邦印度此前已经成为英国掠夺原材料倾销工业品的殖民地。

一、19世纪中期的世界与中国

中国:出超(贸易顺差)

英国:入超(贸易逆差)

正当贸易中,中国始终处于出超;

为扭转贸易逆差,英国把鸦片大量输入中国后,中国变为入超。

一、19世纪中期的世界与中国

英国东印度公司的鸦片仓库

一、19世纪中期的世界与中国

自19世纪初开始,输入中国的鸦片数量不断增加。英国烟贩无视中国政府的禁令,大肆进行非法的鸦片走私贸易。

鸦片战争前的40年间,外国侵略者偷运至中国的鸦片不下42.7万箱,总价值约3亿元以上。

02 破坏中国的社会经济

03 严重威胁着清朝的统治

(鸦片)流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。

——林则徐

“奴隶贸易”比起“鸦片贸易”来,都要算是仁慈的。我们没有毁灭非洲人的肉体,因为我们的直接利益要求保持他们的生命;我们没有败坏他们的品格、腐蚀他们的思想,也没有毁灭他们的灵魂。可是鸦片贩子在腐蚀、败坏和毁灭不幸的人的精神存在以后,还杀害他们的肉体。”

——蒙哥马利·马丁

01 破坏人的身体健康

一、19世纪中期的世界与中国

1839年3月10日,林则徐正式抵粤。6月3日,虎门销烟正式开始。短短十几天,林则徐将英美商人呈缴的两万多箱鸦片烟土陆续在虎门海滩公开销毁。虎门销烟从一定程度上遏制了鸦片在中国的泛滥,在民间产生了积极的影响。

二、鸦片战争——虎门销烟

方法:令人将鸦片放入挖好的两个大池子里,池中放入卤水,鸦片浸泡半日后,再加上生石灰,生石灰降生水煮沸,就把鸦片销毁了。经过22天,才把缴获的鸦片全部销毁。

意义:向世界表明了清政府禁烟的决心和弃绝毒品的道德心。维护了中华民族的尊严,显示了中国人民反抗侵略的意志。

二、鸦片战争——虎门销烟

有人说,如果没有林则徐虎门销烟,鸦片战争就不会爆发,你赞同吗?

鸦片战争的直接原因:林则徐虎门销烟

英国人安德鲁·翰德森指出:

中国禁烟运动“给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不可能轻易放过的。”

若鸦片一日未绝,本大臣一日不回,誓与此事相始终,断无中止之理。

——林则徐

二、鸦片战争——虎门销烟

1840年6月—1841年5月:英军侵入广东海面-进攻厦门-攻占浙江定海-天津白河口。道光帝将林则徐撤职查办,改派琦善为钦差大臣,前往广东和英军谈判。

1841年6月—1842年8月:英军强占香港岛-进攻镇江-南京下关江。

清政府战败求和,1842年签订《南京条约》,战败结束。

鸦片战争战败原因:

(1)客观原因:英国综合国力强大;

(2)主观原因:清政府政治腐败军备落后

(3)根本原因:腐朽没落的封建制度不能对抗新兴的资本主义。

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

鸦片战争时广东水师帅船

1842年7月21日英军攻打镇江城

在这场从海上而来的挑战中,完全没有准备的清政府,遭遇了完全没有预料的失败。道光年间的中国,作为东方的大国,拥有80万的军力,而英国派出的远征军初期只有7000人,到战争结束时也不过2万人。

1841年1月7日英军进攻虎门外大角、沙角炮台

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

英军将领:一个发明火药的国家,为何还在使用弓箭作战

清军将领关天培

以身殉国

清军将领陈化成

以身殉国

三元里抗英

近代历史上中国人民第一次自发抵抗外来侵略的斗争

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

1842年8月中英签订中国近代史上第一个不平等条约:《南京条约》

二、鸦片战争——《南京条约》

条约 内 容 对中国的影响

《南京条约》 割香港岛给英国

赔款2100万银元

开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸

英商进出口货物缴纳的关税税率,中国须同英国商定

破坏了中国的领土主权,开了割让土地的先例

开了勒索赔款的恶例,加重了人民负担,阶级矛盾尖锐

打开了中国东南沿海的门户,便利了资本主义倾销商品和掠夺原料

中国开始丧失关税自主权

签订大量不平等条约,丧失众多权益

二、鸦片战争——《南京条约》

条 约 内 容

1843《虎门条约》

1844《望厦条约》 1844《黄埔条约》 协定关税

领事裁判权

片面最惠国待遇(一体均沾)

通商口岸传教权

1843年,清政府又与英国签订《五口通商章程》与《虎门条约》;1844年,美国、法国分别强迫清政府签订《望厦条约》、《黄埔条约》,攫取了更多的侵略权益。

二、鸦片战争——其他不平等条约

帝国(资本)主义国家通过不平等条约,在殖民地、半殖民地或附属国攫取的一种特权,即它的侨民在当地的民事、刑事诉讼,所在国法庭无权审理,而由它派驻当地的领事依照本国法律审判。这种特权亦称“治外法权”,严重侵犯了所在国的司法主权。

领事裁判权

最惠国待遇是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免权等待遇。最惠国待遇的取得必须以条约为根据,一般是相互的。而片面最惠国待遇则是单方面的。

片面最惠国待遇

二、鸦片战争——其他不平等条约

A.领事裁判权 B.开放通商口岸

C.片面最惠国待遇 D.居住及租地权

(2025·浙江一模)近代某不平等条约中规定:“佛(法)兰西人在五口地方,如有不协争执事件,均归佛兰西官办理。遇有佛兰西人与外国人有争执情事,中国官不必过问。”法国据此攫取的特权是( )

半殖民地

半封建

“半殖民地”表现为在政治上丧失了部分主权而不是全部的独立主权;

在经济上逐渐被卷入资本主义世界市场,沦为资本主义国家的原料产地和商品销售市场;

在文化上“西学东渐“

“半封建”指形式上仍是封建统治,实际上社会已逐渐近代化,资本主义经济、政治、思想文化在不断发展壮大

鸦片战争是中国近代史的开端

中国开始沦为半殖民地半封建社会

二、鸦片战争

英军随军画师绘 1860年清国战争

(1856-1860)

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

中英《南京条约》签订以后,欧洲资产阶级欣喜若狂,“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的”。他们满以为打开中国这个广阔的市场,就能大量销售产品,获得高额利润。然而,事实并非如此。1855年以前的十多年间,英国对华工业品贸易始终在200万英镑左右徘徊。为了进一步打开中国市场,英国率先提出修改条约,扩大中国市场,开辟通商口岸。法美等国积极响应。 ——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

鸦片战争后,列强是否如愿以偿?

第二次鸦片战争爆发的原因?

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

1856年——1860年,第二次鸦片战争爆发

1856年---1858年攻广州、占大沽、逼天津

签《天津条约》增开营口为通商口岸

1858年---1860年攻天津、进北京、火烧圆明园

签《北京条约》割让九龙司给英国

第二次大沽口之战,是晚清对列强一次难得的胜利,它发生于第二次鸦片战争期间。英法联军94人阵亡,369人受伤,舰艇被击沉4艘,重伤5艘,俘虏2艘。清军则仅有32人伤亡。僧格林沁。

第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的延续和扩大!

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

12兽首经有8个回归中国

火烧圆明园

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

英法联军接连攻陷天津、北京,火烧圆明园,咸丰帝逃往热河,1年后咸丰皇帝病逝,慈禧开始掌权。

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

中国丧失更多主权,中国社会的半殖民地化程度加深

法国作家维克多·雨果曾对此给予强烈谴责,称之为“两个强盗的胜利”。

第二次鸦片战争迫使清政府先后签订中俄《瑷珲条约》、《天津条约》和《北京条约》等和约,列强侵略更加深入。中国因此而丧失了东北及西北共150多万平方公里的领土,战争结束后清政府得以集中力量镇压了太平天国,维持统治。

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

俄国抢夺100余万平方千米的中国土地,为此后大规模侵占中国领土制造依据

二、鸦片战争——沙俄侵占中国领土

条约 年份 签订国家 影响

《天津条约》 1858 中英、中法、中美、中俄 英法获得割地、赔款、开通通商口岸及内河航行权等权益;同时,鸦片贸易也以“洋药”的形式实现贸易合法化

《北京条约》 1860 中英、中法 《瑷珲条约》 1858 中俄 侵占中国北方100余万平方千米的土地,还把俄方提出的边界走向强加给中国,为此后大规模侵占中国领土制造根据。

《北京条约》 1860 中俄 影响:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵害,中国从一个独立的封建社会国家逐步沦落为半殖民地半封建国家,并且程度不断加深。

二、鸦片战争

爱新觉罗·奕詝在位11年,咸丰皇帝,正逢清朝乱世,国库空虚,危机四伏。他在位期间爆发了太平天国运动,英法联军入侵北京,烧掉了圆明园,与英法等国签订了不平等的条约。割让了一百多万平方公里土地。咸丰皇帝是清朝运气较差的皇帝之一。公元1861年,咸丰病逝于避暑山庄,终年31岁。咸丰皇帝之死,和吸食鸦片有一定关系。咸丰皇帝也没有汉武帝的魄力,看出慈禧有狼子野心,却没有采取合理有效的措施。最终,慈禧掌握大权,祸国殃民长达半个世纪。

二、鸦片战争——咸丰帝

林则徐是近代中国“开眼看世界的第一人”。清代后期政治家、文学家、思想家,民族英雄。林则徐一生遍历地方,治绩卓著。虽在两广抗击西方入侵,但对于西方的文化、科技和贸易则持开放态度,主张学其优而用之。由他主持编译的《四洲志》及魏源编撰的《海国图志》,对晚清的洋务运动乃至日本的明治维新都具有启发作用。

三、睁眼看世界——林则徐

魏源注意收集外国史地知识,在《四洲志》基础上编成《海国图志》一书。这部书按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状,介绍外国军事和科技,是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”。魏源在书中提出了“师夷长技以制夷”的思想。这是中国思想从传统转向近代的重要标志。

三、睁眼看世界——魏源

福建布政使徐继畬(shē),是中国近代开眼看世界的伟大先驱之一,又是近代著名的地理学家。他在福建处理对外交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美各国的考察和介绍,是中国近代第一部世界地理著作。

三、睁眼看世界——徐继畬

两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国

两次鸦片战争

开眼看世界:林则徐《四洲志》、魏源《海国图志》、徐继畬《瀛寰志略》

鸦片战争

(1840-1842)

第二次鸦片战争

(1856-1860)

原因:林则徐虎门销烟

爆发

结果:中英《南京条约》

鸦片战争后签订的不平等条约

影响

原因

进程

一系列不平等条约的签订

影响

两次鸦片战争启示

落后就要挨打

1.“直到1820年,中国的总产出(GDP)仍占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国(英法德意奥比荷瑞士瑞典挪威丹麦芬兰)的产出总和12%,更遥遥领先于美国(1.8%)日本(3.0%)。”对上述材料理解最确切的是( )

A.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

B.工业革命对欧美经济发展的影响尚未体现

C.当时中国经济发展处于世界领先水平

D.该经济数据是外国人所统计,所以不可信

1.“直到1820年,中国的总产出(GDP)仍占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国(英法德意奥比荷瑞士瑞典挪威丹麦芬兰)的产出总和12%,更遥遥领先于美国(1.8%)日本(3.0%)。”对上述材料理解最确切的是( )

A.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

B.工业革命对欧美经济发展的影响尚未体现

C.当时中国经济发展处于世界领先水平

D.该经济数据是外国人所统计,所以不可信

2.《南京条约》签订之后,激起了民众对英国同仇敌忾;但清朝政府对于《南京条约》的反应并不激烈,主要是对中英两国文件采用平等体制感到不安。这说明《南京条约》的签订对于清廷而言( )

A.强化了国家主权的思想

B.触及了天朝上国的理念

C.规范了政府外交的行为

D.促进了中央机构的变革

2.《南京条约》签订之后,激起了民众对英国同仇敌忾;但清朝政府对于《南京条约》的反应并不激烈,主要是对中英两国文件采用平等体制感到不安。这说明《南京条约》的签订对于清廷而言( )

A.强化了国家主权的思想

B.触及了天朝上国的理念

C.规范了政府外交的行为

D.促进了中央机构的变革

3.魏源在19世纪50年代写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称为“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。该变化反映了( )

A. 中国人对西方认识的逐步深入

B. 中国人由仇视西方到崇拜西方

C. 由中国中心到西方中心的变化

D. 对西方外交政策由对抗到和解

3.魏源在19世纪50年代写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称为“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。该变化反映了( )

A. 中国人对西方认识的逐步深入

B. 中国人由仇视西方到崇拜西方

C. 由中国中心到西方中心的变化

D. 对西方外交政策由对抗到和解

第15课 两次鸦片战争

爱新觉罗·旻宁,在位30年,道光皇帝,是清朝唯一以嫡长子身份承继大统的皇帝。在位期间,由于国力开始衰落,故极力提倡节俭,改革盐政,部分弛禁开矿,并整顿吏治。但由于腐败成风,阻力过大,奏效甚微。道光皇帝虽然资质平庸,却是一个非常勤俭的皇帝。道光皇帝一生节俭,每顿都粗菜淡饭,穿带补丁的衣服,吃几个鸡蛋都觉得奢侈。才智平庸的道光帝徒以俭德著称。跨越中国古代和中国近代的皇帝。1840年为分界线。清朝后五位皇帝:道咸同光宣。

面临日益严重的鸦片问题,道光皇帝派林则徐主持禁烟。战略动摇无定,反而迫害禁烟主力,鸦片战争中,指挥失当,最终败于英国。《南京条约》签订之后,自觉十分愧对祖宗,但此后十年他苟安姑息,得过且过,没有任何振兴王朝的措施。

道光——跨越古代和近代的皇帝

罂粟果

罂粟花

什么是鸦片

鸦片

大烟枪

什么是鸦片

贵族以精美烟具、场馆、技师炫耀地位

贫民以此麻痹精神、补充精力

什么是鸦片

什么是鸦片

上自官府缙绅,下至工、商、优、吏以及妇女、僧、尼、道士,随在吸食。

——黄爵滋《请严塞漏厄以培国本折》

道光帝:此物不禁绝,使流行于内地,不但亡家,实可亡国。

——郭廷以《近代中国史纲》

什么是鸦片

什么是鸦片

一、19世纪中期的世界与中国

一、19世纪中期的世界与中国

日不落帝国——英国——当时世界第一强国

一、19世纪中期的世界与中国

1640年爆发资产阶级革命

18世纪60年代开展工业革命

17世纪发生启蒙运动

17-18世纪科学突飞猛进

道光皇帝

维多利亚女王

中国:封建君主专制中央集权制度

英国:资本主义君主立宪制度

一、19世纪中期的世界与中国

2.经济上

中国:男耕女织、自给自足的自然经济,农业国。

英国:大机器生产的工业。工业国。

一、19世纪中期的世界与中国

3.军事上

中国:科技落后,装备陈旧,军备废弛,冷兵器

英国:科技先进,船坚炮利,训练有素,热兵器

一、19世纪中期的世界与中国

4.外交上

中国:闭关锁国、闭目塞听

英国:殖民扩张、开拓进取

一、19世纪中期的世界与中国

资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多……

工业革命

生产力提高

原料 市场

需要开辟海外市场,推销工业品,掠夺原料

对于工业革命后生产能力激增的英国来说,扩大世界市场是它最急迫的愿望。中国的邻邦印度此前已经成为英国掠夺原材料倾销工业品的殖民地。

一、19世纪中期的世界与中国

中国:出超(贸易顺差)

英国:入超(贸易逆差)

正当贸易中,中国始终处于出超;

为扭转贸易逆差,英国把鸦片大量输入中国后,中国变为入超。

一、19世纪中期的世界与中国

英国东印度公司的鸦片仓库

一、19世纪中期的世界与中国

自19世纪初开始,输入中国的鸦片数量不断增加。英国烟贩无视中国政府的禁令,大肆进行非法的鸦片走私贸易。

鸦片战争前的40年间,外国侵略者偷运至中国的鸦片不下42.7万箱,总价值约3亿元以上。

02 破坏中国的社会经济

03 严重威胁着清朝的统治

(鸦片)流毒于天下,则为害甚巨,法当从严。若犹泄泄视之,是使数十年后,中原几无可以御敌之兵,且无可以充饷之银。

——林则徐

“奴隶贸易”比起“鸦片贸易”来,都要算是仁慈的。我们没有毁灭非洲人的肉体,因为我们的直接利益要求保持他们的生命;我们没有败坏他们的品格、腐蚀他们的思想,也没有毁灭他们的灵魂。可是鸦片贩子在腐蚀、败坏和毁灭不幸的人的精神存在以后,还杀害他们的肉体。”

——蒙哥马利·马丁

01 破坏人的身体健康

一、19世纪中期的世界与中国

1839年3月10日,林则徐正式抵粤。6月3日,虎门销烟正式开始。短短十几天,林则徐将英美商人呈缴的两万多箱鸦片烟土陆续在虎门海滩公开销毁。虎门销烟从一定程度上遏制了鸦片在中国的泛滥,在民间产生了积极的影响。

二、鸦片战争——虎门销烟

方法:令人将鸦片放入挖好的两个大池子里,池中放入卤水,鸦片浸泡半日后,再加上生石灰,生石灰降生水煮沸,就把鸦片销毁了。经过22天,才把缴获的鸦片全部销毁。

意义:向世界表明了清政府禁烟的决心和弃绝毒品的道德心。维护了中华民族的尊严,显示了中国人民反抗侵略的意志。

二、鸦片战争——虎门销烟

有人说,如果没有林则徐虎门销烟,鸦片战争就不会爆发,你赞同吗?

鸦片战争的直接原因:林则徐虎门销烟

英国人安德鲁·翰德森指出:

中国禁烟运动“给了我们一个战争的机会……可以使我们终于乘战胜之余威,提出我们自己的条件,强迫中国接受。这种机会也许不会再来,是不可能轻易放过的。”

若鸦片一日未绝,本大臣一日不回,誓与此事相始终,断无中止之理。

——林则徐

二、鸦片战争——虎门销烟

1840年6月—1841年5月:英军侵入广东海面-进攻厦门-攻占浙江定海-天津白河口。道光帝将林则徐撤职查办,改派琦善为钦差大臣,前往广东和英军谈判。

1841年6月—1842年8月:英军强占香港岛-进攻镇江-南京下关江。

清政府战败求和,1842年签订《南京条约》,战败结束。

鸦片战争战败原因:

(1)客观原因:英国综合国力强大;

(2)主观原因:清政府政治腐败军备落后

(3)根本原因:腐朽没落的封建制度不能对抗新兴的资本主义。

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

鸦片战争时广东水师帅船

1842年7月21日英军攻打镇江城

在这场从海上而来的挑战中,完全没有准备的清政府,遭遇了完全没有预料的失败。道光年间的中国,作为东方的大国,拥有80万的军力,而英国派出的远征军初期只有7000人,到战争结束时也不过2万人。

1841年1月7日英军进攻虎门外大角、沙角炮台

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

英军将领:一个发明火药的国家,为何还在使用弓箭作战

清军将领关天培

以身殉国

清军将领陈化成

以身殉国

三元里抗英

近代历史上中国人民第一次自发抵抗外来侵略的斗争

二、鸦片战争——第一次鸦片战争

1842年8月中英签订中国近代史上第一个不平等条约:《南京条约》

二、鸦片战争——《南京条约》

条约 内 容 对中国的影响

《南京条约》 割香港岛给英国

赔款2100万银元

开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处为通商口岸

英商进出口货物缴纳的关税税率,中国须同英国商定

破坏了中国的领土主权,开了割让土地的先例

开了勒索赔款的恶例,加重了人民负担,阶级矛盾尖锐

打开了中国东南沿海的门户,便利了资本主义倾销商品和掠夺原料

中国开始丧失关税自主权

签订大量不平等条约,丧失众多权益

二、鸦片战争——《南京条约》

条 约 内 容

1843《虎门条约》

1844《望厦条约》 1844《黄埔条约》 协定关税

领事裁判权

片面最惠国待遇(一体均沾)

通商口岸传教权

1843年,清政府又与英国签订《五口通商章程》与《虎门条约》;1844年,美国、法国分别强迫清政府签订《望厦条约》、《黄埔条约》,攫取了更多的侵略权益。

二、鸦片战争——其他不平等条约

帝国(资本)主义国家通过不平等条约,在殖民地、半殖民地或附属国攫取的一种特权,即它的侨民在当地的民事、刑事诉讼,所在国法庭无权审理,而由它派驻当地的领事依照本国法律审判。这种特权亦称“治外法权”,严重侵犯了所在国的司法主权。

领事裁判权

最惠国待遇是指一国在通商、航海、税收或公民法律地位等方面给予另一国享受现时或将来所给予任何第三国同样的一切优惠、特权或豁免权等待遇。最惠国待遇的取得必须以条约为根据,一般是相互的。而片面最惠国待遇则是单方面的。

片面最惠国待遇

二、鸦片战争——其他不平等条约

A.领事裁判权 B.开放通商口岸

C.片面最惠国待遇 D.居住及租地权

(2025·浙江一模)近代某不平等条约中规定:“佛(法)兰西人在五口地方,如有不协争执事件,均归佛兰西官办理。遇有佛兰西人与外国人有争执情事,中国官不必过问。”法国据此攫取的特权是( )

半殖民地

半封建

“半殖民地”表现为在政治上丧失了部分主权而不是全部的独立主权;

在经济上逐渐被卷入资本主义世界市场,沦为资本主义国家的原料产地和商品销售市场;

在文化上“西学东渐“

“半封建”指形式上仍是封建统治,实际上社会已逐渐近代化,资本主义经济、政治、思想文化在不断发展壮大

鸦片战争是中国近代史的开端

中国开始沦为半殖民地半封建社会

二、鸦片战争

英军随军画师绘 1860年清国战争

(1856-1860)

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

中英《南京条约》签订以后,欧洲资产阶级欣喜若狂,“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的”。他们满以为打开中国这个广阔的市场,就能大量销售产品,获得高额利润。然而,事实并非如此。1855年以前的十多年间,英国对华工业品贸易始终在200万英镑左右徘徊。为了进一步打开中国市场,英国率先提出修改条约,扩大中国市场,开辟通商口岸。法美等国积极响应。 ——胡绳《从鸦片战争到五四运动》

鸦片战争后,列强是否如愿以偿?

第二次鸦片战争爆发的原因?

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

1856年——1860年,第二次鸦片战争爆发

1856年---1858年攻广州、占大沽、逼天津

签《天津条约》增开营口为通商口岸

1858年---1860年攻天津、进北京、火烧圆明园

签《北京条约》割让九龙司给英国

第二次大沽口之战,是晚清对列强一次难得的胜利,它发生于第二次鸦片战争期间。英法联军94人阵亡,369人受伤,舰艇被击沉4艘,重伤5艘,俘虏2艘。清军则仅有32人伤亡。僧格林沁。

第二次鸦片战争是第一次鸦片战争的延续和扩大!

二、鸦片战争——第二次鸦片战争

12兽首经有8个回归中国

火烧圆明园

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

英法联军接连攻陷天津、北京,火烧圆明园,咸丰帝逃往热河,1年后咸丰皇帝病逝,慈禧开始掌权。

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

中国丧失更多主权,中国社会的半殖民地化程度加深

法国作家维克多·雨果曾对此给予强烈谴责,称之为“两个强盗的胜利”。

第二次鸦片战争迫使清政府先后签订中俄《瑷珲条约》、《天津条约》和《北京条约》等和约,列强侵略更加深入。中国因此而丧失了东北及西北共150多万平方公里的领土,战争结束后清政府得以集中力量镇压了太平天国,维持统治。

二、鸦片战争——英法联军火烧圆明园

俄国抢夺100余万平方千米的中国土地,为此后大规模侵占中国领土制造依据

二、鸦片战争——沙俄侵占中国领土

条约 年份 签订国家 影响

《天津条约》 1858 中英、中法、中美、中俄 英法获得割地、赔款、开通通商口岸及内河航行权等权益;同时,鸦片贸易也以“洋药”的形式实现贸易合法化

《北京条约》 1860 中英、中法 《瑷珲条约》 1858 中俄 侵占中国北方100余万平方千米的土地,还把俄方提出的边界走向强加给中国,为此后大规模侵占中国领土制造根据。

《北京条约》 1860 中俄 影响:中国的独立、主权和领土完整受到了严重侵害,中国从一个独立的封建社会国家逐步沦落为半殖民地半封建国家,并且程度不断加深。

二、鸦片战争

爱新觉罗·奕詝在位11年,咸丰皇帝,正逢清朝乱世,国库空虚,危机四伏。他在位期间爆发了太平天国运动,英法联军入侵北京,烧掉了圆明园,与英法等国签订了不平等的条约。割让了一百多万平方公里土地。咸丰皇帝是清朝运气较差的皇帝之一。公元1861年,咸丰病逝于避暑山庄,终年31岁。咸丰皇帝之死,和吸食鸦片有一定关系。咸丰皇帝也没有汉武帝的魄力,看出慈禧有狼子野心,却没有采取合理有效的措施。最终,慈禧掌握大权,祸国殃民长达半个世纪。

二、鸦片战争——咸丰帝

林则徐是近代中国“开眼看世界的第一人”。清代后期政治家、文学家、思想家,民族英雄。林则徐一生遍历地方,治绩卓著。虽在两广抗击西方入侵,但对于西方的文化、科技和贸易则持开放态度,主张学其优而用之。由他主持编译的《四洲志》及魏源编撰的《海国图志》,对晚清的洋务运动乃至日本的明治维新都具有启发作用。

三、睁眼看世界——林则徐

魏源注意收集外国史地知识,在《四洲志》基础上编成《海国图志》一书。这部书按照世界五大洲介绍各国历史、地理和社会现状,介绍外国军事和科技,是近代中国最早介绍外国历史地理的书籍之一,被誉为了解外国知识的“百科全书”。魏源在书中提出了“师夷长技以制夷”的思想。这是中国思想从传统转向近代的重要标志。

三、睁眼看世界——魏源

福建布政使徐继畬(shē),是中国近代开眼看世界的伟大先驱之一,又是近代著名的地理学家。他在福建处理对外交涉事务,留心搜集外国事物和西人著述,撰成《瀛寰志略》一书。《瀛寰志略》系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备,尤重对欧美各国的考察和介绍,是中国近代第一部世界地理著作。

三、睁眼看世界——徐继畬

两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国

两次鸦片战争

开眼看世界:林则徐《四洲志》、魏源《海国图志》、徐继畬《瀛寰志略》

鸦片战争

(1840-1842)

第二次鸦片战争

(1856-1860)

原因:林则徐虎门销烟

爆发

结果:中英《南京条约》

鸦片战争后签订的不平等条约

影响

原因

进程

一系列不平等条约的签订

影响

两次鸦片战争启示

落后就要挨打

1.“直到1820年,中国的总产出(GDP)仍占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国(英法德意奥比荷瑞士瑞典挪威丹麦芬兰)的产出总和12%,更遥遥领先于美国(1.8%)日本(3.0%)。”对上述材料理解最确切的是( )

A.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

B.工业革命对欧美经济发展的影响尚未体现

C.当时中国经济发展处于世界领先水平

D.该经济数据是外国人所统计,所以不可信

1.“直到1820年,中国的总产出(GDP)仍占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国(英法德意奥比荷瑞士瑞典挪威丹麦芬兰)的产出总和12%,更遥遥领先于美国(1.8%)日本(3.0%)。”对上述材料理解最确切的是( )

A.鸦片战争前中国的传统经济领先世界

B.工业革命对欧美经济发展的影响尚未体现

C.当时中国经济发展处于世界领先水平

D.该经济数据是外国人所统计,所以不可信

2.《南京条约》签订之后,激起了民众对英国同仇敌忾;但清朝政府对于《南京条约》的反应并不激烈,主要是对中英两国文件采用平等体制感到不安。这说明《南京条约》的签订对于清廷而言( )

A.强化了国家主权的思想

B.触及了天朝上国的理念

C.规范了政府外交的行为

D.促进了中央机构的变革

2.《南京条约》签订之后,激起了民众对英国同仇敌忾;但清朝政府对于《南京条约》的反应并不激烈,主要是对中英两国文件采用平等体制感到不安。这说明《南京条约》的签订对于清廷而言( )

A.强化了国家主权的思想

B.触及了天朝上国的理念

C.规范了政府外交的行为

D.促进了中央机构的变革

3.魏源在19世纪50年代写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称为“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。该变化反映了( )

A. 中国人对西方认识的逐步深入

B. 中国人由仇视西方到崇拜西方

C. 由中国中心到西方中心的变化

D. 对西方外交政策由对抗到和解

3.魏源在19世纪50年代写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。四五十年代的许多著作把西方人称为“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。该变化反映了( )

A. 中国人对西方认识的逐步深入

B. 中国人由仇视西方到崇拜西方

C. 由中国中心到西方中心的变化

D. 对西方外交政策由对抗到和解

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进