17短文两篇《爱莲说》课件

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

爱莲说

周敦颐

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。唯有牡丹真国色,花开时节动京城--刘禹锡《赏牡丹》

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

在我国古代文化中,莲被赋予了许多美好的内涵:

1.“惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。” —— 李商隐《赠荷花》。诗句描绘了荷花与荷叶相互映衬的自然之美,展现了莲的天然本色。

2.“开花浊水中,抱性一何洁。” —— 苏辙《菌萏轩》。此句写莲在浑浊的水中开放,却保持着高洁的本性。

第一部分

读君子之文

周敦颐,(1017-1073),又名周元皓,原名周敦实,北宋哲学家。字茂叔,道州营道人,谥号元公。晚年在庐山莲花峰下建濂溪书屋讲学,世称“濂溪先生”,宋代理学创始人。

是宋明理学的开山鼻祖,被学术界公认为划时代的哲学巨匠。他一生致力于学术研究,著有《太极图说》《通书》等重要著作,其思想深刻影响了后世的哲学发展,为儒家思想的传承与创新奠定了坚实基础。

作者简介

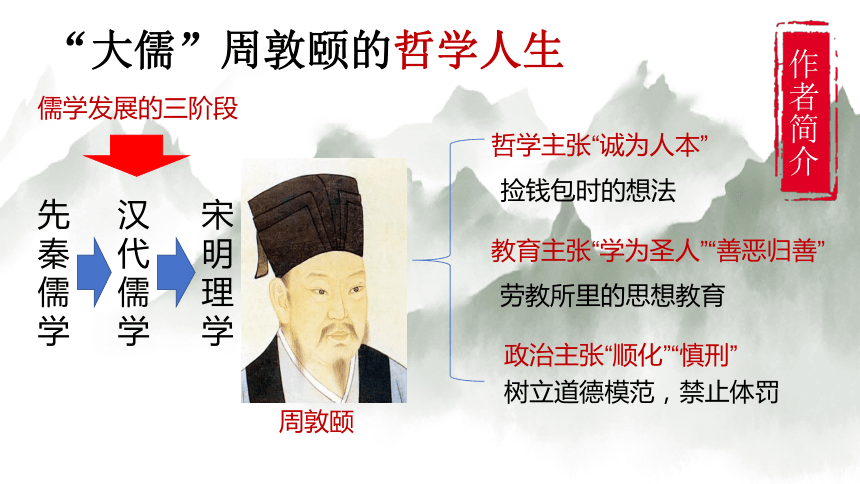

“大儒”周敦颐的哲学人生

先秦儒学

汉代儒学

宋明理学

儒学发展的三阶段

政治主张“顺化”“慎刑”

教育主张“学为圣人”“善恶归善”

哲学主张“诚为人本”

捡钱包时的想法

劳教所里的思想教育

树立道德模范,禁止体罚

周敦颐

作者简介

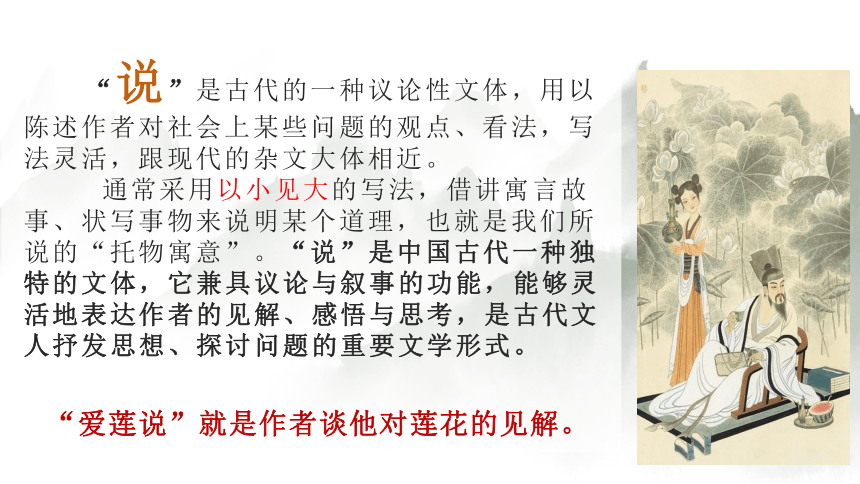

“说”是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点、看法,写法灵活,跟现代的杂文大体相近。

通常采用以小见大的写法,借讲寓言故事、状写事物来说明某个道理,也就是我们所说的“托物寓意”。“说”是中国古代一种独特的文体,它兼具议论与叙事的功能,能够灵活地表达作者的见解、感悟与思考,是古代文人抒发思想、探讨问题的重要文学形式。

“爱莲说”就是作者谈他对莲花的见解。

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃(fán)。晋/陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱/牡丹。予(yú)/独爱/莲之出淤(yū)泥/而不染,濯(zhuó)清涟(lián)/而不妖,中通/外直,不蔓(màn)/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵(xiè)玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸(yì)者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫(yī)!菊之爱,陶后/鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

第二部分

译君子之文

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

水中、陆地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来,世人非常喜爱牡丹。我则唯独喜爱莲花——莲从淤泥中长出来,却不沾染(污秽);它经过清水洗涤,但不显得艳丽,(莲的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(只)可以从远处观赏却不能靠近赏玩。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉,对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,应当人很多了。

第三部分

品君子之德

本文主要是写作者爱莲,为什么要谈到菊花和牡丹呢?

由花见人,由花知志

衬托

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。用来衬托的两种事物通常有主次之分(类比没有)。衬托有时可以区分正衬、反衬,有时无法区分。

运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受。

突出主要人物、事物

突出主题

莲

出 淤 泥 而 不 染

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖

文中描写莲花哪些方面?结合原文进行概括。

莲

出 淤 泥 而 不 染

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖

生长环境

体态香气

风度气质

这几句话从哪几个方面描绘莲花的?

莲

君子

不与世俗同流合污

不攀附权贵

独立高洁

美名远扬

纯真自然不显媚态

内心通达,行为正直

令人尊敬

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

中通外直

不蔓不枝

香远益清

(莲的特征---------------------------------------------------人的品质)

不会被污浊的环境浸染

不会因环境的美好而不自持

花梗通达笔直

不旁逸斜出

给周围有意义的影响

洁净与笔直挺立

凛然不可侵犯

资料链接1:

有囚法(按照法律)不当死,转运使王逵欲深治之,逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

——宋史《周敦颐传》

资料链接2

“在南昌时……视其室,服御之物,止一敝箧(破旧箱子),钱不满百,人莫不叹服。此予之亲见也。”

——潘兴嗣在《濂溪先生墓志铭》

周敦颐自己就是一个正直、清廉、不与世俗同流合污的君子

作者写这篇文章仅仅是为了写出自己对莲花的喜爱吗?

周敦颐任职南康郡时,他曾带领属下在官署的一侧挖池种莲,后人称为"爱莲池"。周敦颐凭栏放目,触景生情,深感官场的黑暗,深爱莲花的高洁,写下了著名的《爱莲说》。

通过描写莲的美好形象,托物言志,表明自己是一个像莲那样的君子。既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那样追逐功名富贵,他要在污浊的世间,不慕名利,洁身自好。

全文采用 写作手法,通过对莲花的描写和赞美,赋予莲以美好的品质,并用菊和牡丹来进行正衬和反衬,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德。表达了作者 、 的生活态度。也婉转地批判了当时贪慕富贵,追名逐利的世风的世风。

托物言志

不慕名利 洁身自好

第三部分

践君子之行

哪位“君子”会为周敦颐的朋友圈点赞呢?

范仲淹 杜甫 花木兰 邓稼先

鲁迅 叶圣陶 哈尼族姑娘 ……

面对淤泥,陶渊明的选择是远离,他到红尘外去寻一片净土。周敦颐的选择的是生长,在淤泥中,成长为高洁独立的荷花。

万物生长,你会选什么植物呢?

梅、兰、竹、菊被誉为“花中四君子”,古诗文中经常写道这四种花。梅,迎寒而开,美丽绝俗,是坚韧不拔的人格的象征。兰,一则花朵色淡香清,二则多生于幽僻之处,故常被看作谦谦君子的象征。竹,节节上升,经冬不调,况且自成美景,它刚直、谦逊,不卑不亢,潇洒处世,常被看作不同流俗的高雅之士的象征。菊,不仅清丽淡雅、芳香袭人,而且具有傲霜斗寒的特征;它艳于百花凋后,不与群芳争奇,故常被用来象征恬然自处、傲然不屈的高贵品格。

研读感知

填空。

(1)《爱莲说》的作者是_________,字_______,_______(朝代)哲学家。

(2)与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲的高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁身自好的句子是“________________,_______________”。

(3)公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其他花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是“____________,___________”。

周敦颐

茂叔

北宋

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

牡丹之爱

宜乎众矣

助读资料

陶渊明 时间 人生经历

公元365年(出生) 九岁丧父,母妹三人在外祖父家生活

公元393年(29岁) 怀着“大济苍生”的愿望任江州祭酒(不堪受人轻视后辞职)

公元400年(36岁) 到荆州做属吏(405年3月深感官场黑暗辞职)

公元405年(41岁) 任彭泽县令(任期81天不为五斗米折腰辞职)

公元427年(63岁) 贫病交迫中去世

资料链接3

“晋陶渊明独爱菊”

陶渊明是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归 隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔 心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。 山气日夕佳,飞乌相与还。此中有真意,欲辨已忘言。 (陶渊明《饮酒.其五》)

隐逸者

菊,不与桃李争辉,不与群芳斗艳,酷爱霜秋,独居深山野外,与隐士相类。

秋季开花

迎寒斗霜

清高避世

资料链接4

“自李唐来,世人甚爱牡丹”

洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市井,张幄帟,笙歌之声相闻。最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与与郭令宅,至花落乃罢。 (欧阳修《洛阳牡丹记》)

富贵者

“帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去。” “一丛深色花,十户中人赋。” ——白居易《买花》

牡丹花姹紫嫣红,外形上给人华丽富贵的印象;唐朝统治者酷爱牡丹,国人竞相附和,牡丹自此便成为“富贵”的代名词。

“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”

惟有牡丹真国色 花开时节动京城(刘禹锡)

爱莲说

周敦颐

竞夸天下无双艳,独立人间第一香。唯有牡丹真国色,花开时节动京城--刘禹锡《赏牡丹》

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

在我国古代文化中,莲被赋予了许多美好的内涵:

1.“惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。” —— 李商隐《赠荷花》。诗句描绘了荷花与荷叶相互映衬的自然之美,展现了莲的天然本色。

2.“开花浊水中,抱性一何洁。” —— 苏辙《菌萏轩》。此句写莲在浑浊的水中开放,却保持着高洁的本性。

第一部分

读君子之文

周敦颐,(1017-1073),又名周元皓,原名周敦实,北宋哲学家。字茂叔,道州营道人,谥号元公。晚年在庐山莲花峰下建濂溪书屋讲学,世称“濂溪先生”,宋代理学创始人。

是宋明理学的开山鼻祖,被学术界公认为划时代的哲学巨匠。他一生致力于学术研究,著有《太极图说》《通书》等重要著作,其思想深刻影响了后世的哲学发展,为儒家思想的传承与创新奠定了坚实基础。

作者简介

“大儒”周敦颐的哲学人生

先秦儒学

汉代儒学

宋明理学

儒学发展的三阶段

政治主张“顺化”“慎刑”

教育主张“学为圣人”“善恶归善”

哲学主张“诚为人本”

捡钱包时的想法

劳教所里的思想教育

树立道德模范,禁止体罚

周敦颐

作者简介

“说”是古代的一种议论性文体,用以陈述作者对社会上某些问题的观点、看法,写法灵活,跟现代的杂文大体相近。

通常采用以小见大的写法,借讲寓言故事、状写事物来说明某个道理,也就是我们所说的“托物寓意”。“说”是中国古代一种独特的文体,它兼具议论与叙事的功能,能够灵活地表达作者的见解、感悟与思考,是古代文人抒发思想、探讨问题的重要文学形式。

“爱莲说”就是作者谈他对莲花的见解。

水陆/草木之花,可爱者/甚蕃(fán)。晋/陶渊明/独爱菊。自/李唐来,世人/甚爱/牡丹。予(yú)/独爱/莲之出淤(yū)泥/而不染,濯(zhuó)清涟(lián)/而不妖,中通/外直,不蔓(màn)/不枝,香远/益清,亭亭/净植,可远观/而不可亵(xiè)玩焉。

予/谓菊,花之/隐逸(yì)者也;牡丹,花之/富贵者也;莲,花之/君子者也。噫(yī)!菊之爱,陶后/鲜(xiǎn)有闻。莲之爱,同予者/何人?牡丹/之爱,宜乎/众矣。

第二部分

译君子之文

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!

水中、陆地上各种草木的花,可爱的很多。晋朝的陶渊明唯独喜爱菊花。从唐朝以来,世人非常喜爱牡丹。我则唯独喜爱莲花——莲从淤泥中长出来,却不沾染(污秽);它经过清水洗涤,但不显得艳丽,(莲的柄)内部贯通,外部笔直,不横生藤蔓,不旁生枝茎,香气远闻更加清芬,洁净地挺立(在水中),(只)可以从远处观赏却不能靠近赏玩。

我认为,菊花,是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。唉,对于菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。对于莲花的喜爱,像我一样的还有什么人呢?对于牡丹的喜爱,应当人很多了。

第三部分

品君子之德

本文主要是写作者爱莲,为什么要谈到菊花和牡丹呢?

由花见人,由花知志

衬托

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的修辞手法叫衬托。用来衬托的两种事物通常有主次之分(类比没有)。衬托有时可以区分正衬、反衬,有时无法区分。

运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的感受。

突出主要人物、事物

突出主题

莲

出 淤 泥 而 不 染

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖

文中描写莲花哪些方面?结合原文进行概括。

莲

出 淤 泥 而 不 染

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

濯清涟而不妖

生长环境

体态香气

风度气质

这几句话从哪几个方面描绘莲花的?

莲

君子

不与世俗同流合污

不攀附权贵

独立高洁

美名远扬

纯真自然不显媚态

内心通达,行为正直

令人尊敬

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

中通外直

不蔓不枝

香远益清

亭亭净植

可远观而不可亵玩

中通外直

不蔓不枝

香远益清

(莲的特征---------------------------------------------------人的品质)

不会被污浊的环境浸染

不会因环境的美好而不自持

花梗通达笔直

不旁逸斜出

给周围有意义的影响

洁净与笔直挺立

凛然不可侵犯

资料链接1:

有囚法(按照法律)不当死,转运使王逵欲深治之,逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。

——宋史《周敦颐传》

资料链接2

“在南昌时……视其室,服御之物,止一敝箧(破旧箱子),钱不满百,人莫不叹服。此予之亲见也。”

——潘兴嗣在《濂溪先生墓志铭》

周敦颐自己就是一个正直、清廉、不与世俗同流合污的君子

作者写这篇文章仅仅是为了写出自己对莲花的喜爱吗?

周敦颐任职南康郡时,他曾带领属下在官署的一侧挖池种莲,后人称为"爱莲池"。周敦颐凭栏放目,触景生情,深感官场的黑暗,深爱莲花的高洁,写下了著名的《爱莲说》。

通过描写莲的美好形象,托物言志,表明自己是一个像莲那样的君子。既不愿像陶渊明那样消极避世,又不愿像世人那样追逐功名富贵,他要在污浊的世间,不慕名利,洁身自好。

全文采用 写作手法,通过对莲花的描写和赞美,赋予莲以美好的品质,并用菊和牡丹来进行正衬和反衬,歌颂了君子“出淤泥而不染”的美德。表达了作者 、 的生活态度。也婉转地批判了当时贪慕富贵,追名逐利的世风的世风。

托物言志

不慕名利 洁身自好

第三部分

践君子之行

哪位“君子”会为周敦颐的朋友圈点赞呢?

范仲淹 杜甫 花木兰 邓稼先

鲁迅 叶圣陶 哈尼族姑娘 ……

面对淤泥,陶渊明的选择是远离,他到红尘外去寻一片净土。周敦颐的选择的是生长,在淤泥中,成长为高洁独立的荷花。

万物生长,你会选什么植物呢?

梅、兰、竹、菊被誉为“花中四君子”,古诗文中经常写道这四种花。梅,迎寒而开,美丽绝俗,是坚韧不拔的人格的象征。兰,一则花朵色淡香清,二则多生于幽僻之处,故常被看作谦谦君子的象征。竹,节节上升,经冬不调,况且自成美景,它刚直、谦逊,不卑不亢,潇洒处世,常被看作不同流俗的高雅之士的象征。菊,不仅清丽淡雅、芳香袭人,而且具有傲霜斗寒的特征;它艳于百花凋后,不与群芳争奇,故常被用来象征恬然自处、傲然不屈的高贵品格。

研读感知

填空。

(1)《爱莲说》的作者是_________,字_______,_______(朝代)哲学家。

(2)与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,集中表现莲的高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁身自好的句子是“________________,_______________”。

(3)公园花展,观赏牡丹的人总比观赏其他花的人多,用《爱莲说》中的话来说,就是“____________,___________”。

周敦颐

茂叔

北宋

出淤泥而不染

濯清涟而不妖

牡丹之爱

宜乎众矣

助读资料

陶渊明 时间 人生经历

公元365年(出生) 九岁丧父,母妹三人在外祖父家生活

公元393年(29岁) 怀着“大济苍生”的愿望任江州祭酒(不堪受人轻视后辞职)

公元400年(36岁) 到荆州做属吏(405年3月深感官场黑暗辞职)

公元405年(41岁) 任彭泽县令(任期81天不为五斗米折腰辞职)

公元427年(63岁) 贫病交迫中去世

资料链接3

“晋陶渊明独爱菊”

陶渊明是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人、辞赋家。曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职,最末一次出仕为彭泽县令,八十多天便弃职而去,从此归 隐田园。他是中国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔 心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。 山气日夕佳,飞乌相与还。此中有真意,欲辨已忘言。 (陶渊明《饮酒.其五》)

隐逸者

菊,不与桃李争辉,不与群芳斗艳,酷爱霜秋,独居深山野外,与隐士相类。

秋季开花

迎寒斗霜

清高避世

资料链接4

“自李唐来,世人甚爱牡丹”

洛阳之俗,大抵好花。春时城中无贵贱皆插花,虽负担者亦然。花开时,士庶竞为游遨,往往于古寺废宅有池台处为市井,张幄帟,笙歌之声相闻。最盛于月陂堤、张家园、棠棣坊、长寿寺、东街与与郭令宅,至花落乃罢。 (欧阳修《洛阳牡丹记》)

富贵者

“帝城春欲暮,喧喧车马度。共道牡丹时,相随买花去。” “一丛深色花,十户中人赋。” ——白居易《买花》

牡丹花姹紫嫣红,外形上给人华丽富贵的印象;唐朝统治者酷爱牡丹,国人竞相附和,牡丹自此便成为“富贵”的代名词。

“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。”

惟有牡丹真国色 花开时节动京城(刘禹锡)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读