第16课《有为有不为》课件

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

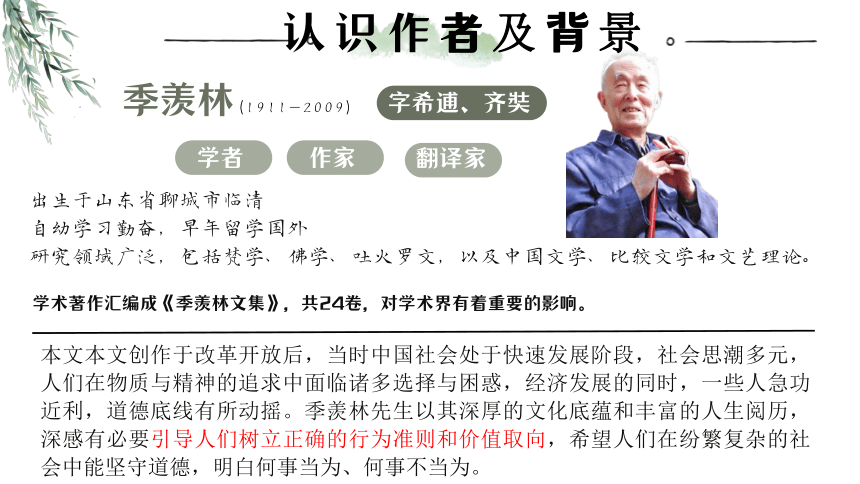

出生于山东省聊城市临清

自幼学习勤奋,早年留学国外

研究领域广泛,包括梵学、佛学、吐火罗文,以及中国文学、比较文学和文艺理论。

认识作者及背景

季羡林

(1911-2009)

字希逋、齐奘

学者

作家

翻译家

学术著作汇编成《季羡林文集》,共24卷,对学术界有着重要的影响。

本文本文创作于改革开放后,当时中国社会处于快速发展阶段,社会思潮多元,人们在物质与精神的追求中面临诸多选择与困惑,经济发展的同时,一些人急功近利,道德底线有所动摇。季羡林先生以其深厚的文化底蕴和丰富的人生阅历,深感有必要引导人们树立正确的行为准则和价值取向,希望人们在纷繁复杂的社会中能坚守道德,明白何事当为、何事不当为。

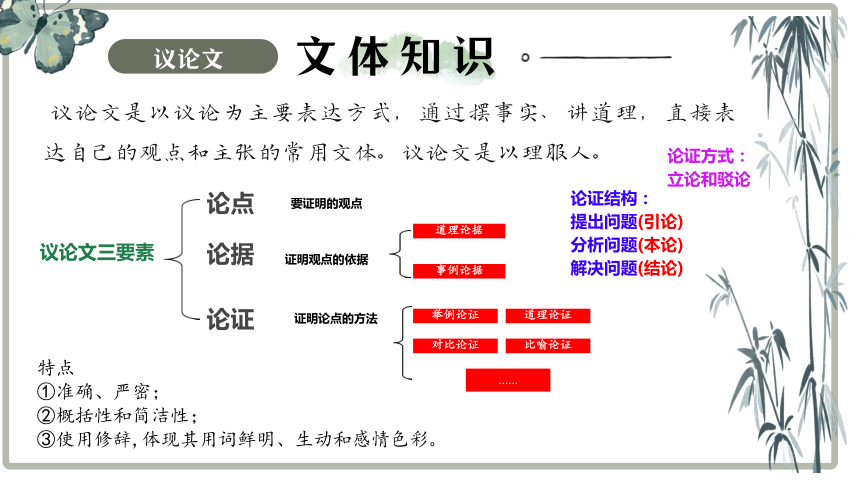

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实、讲道理,直接表达自己的观点和主张的常用文体。议论文是以理服人。

文体知识

议论文

议论文三要素

要证明的观点

证明观点的依据

证明论点的方法

道理论据

事例论据

举例论证

道理论证

对比论证

比喻论证

……

论点

论据

论证

特点

①准确、严密;

②概括性和简洁性;

③使用修辞,体现其用词鲜明、生动和感彩。

论证结构:

提出问题(引论)

分析问题(本论)

解决问题(结论)

论证方式:

立论和驳论

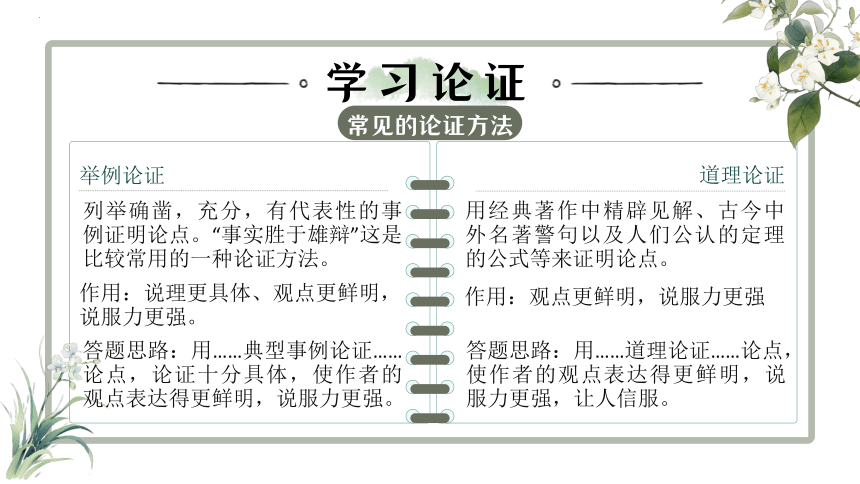

举例论证

道理论证

列举确凿,充分,有代表性的事例证明论点。“事实胜于雄辩”这是比较常用的一种论证方法。

作用:说理更具体、观点更鲜明,说服力更强。

答题思路:用……典型事例论证……论点,论证十分具体,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强。

用经典著作中精辟见解、古今中外名著警句以及人们公认的定理的公式等来证明论点。

作用:观点更鲜明,说服力更强

答题思路:用……道理论证……论点,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强,让人信服。

学习论证

常见的论证方法

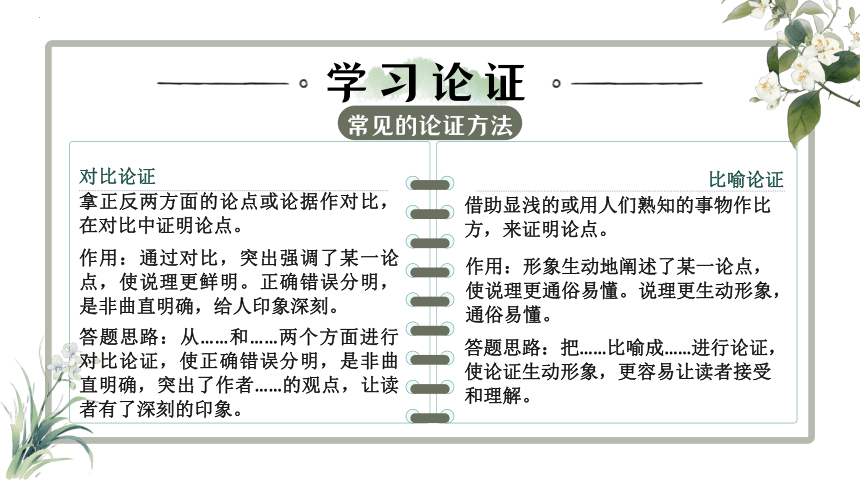

对比论证

比喻论证

拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。

作用:通过对比,突出强调了某一论点,使说理更鲜明。正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻。

答题思路:从……和……两个方面进行对比论证,使正确错误分明,是非曲直明确,突出了作者……的观点,让读者有了深刻的印象。

借助显浅的或用人们熟知的事物作比方,来证明论点。

作用:形象生动地阐述了某一论点,使说理更通俗易懂。说理更生动形象,通俗易懂。

答题思路:把……比喻成……进行论证,使论证生动形象,更容易让读者接受和理解。

学习论证

常见的论证方法

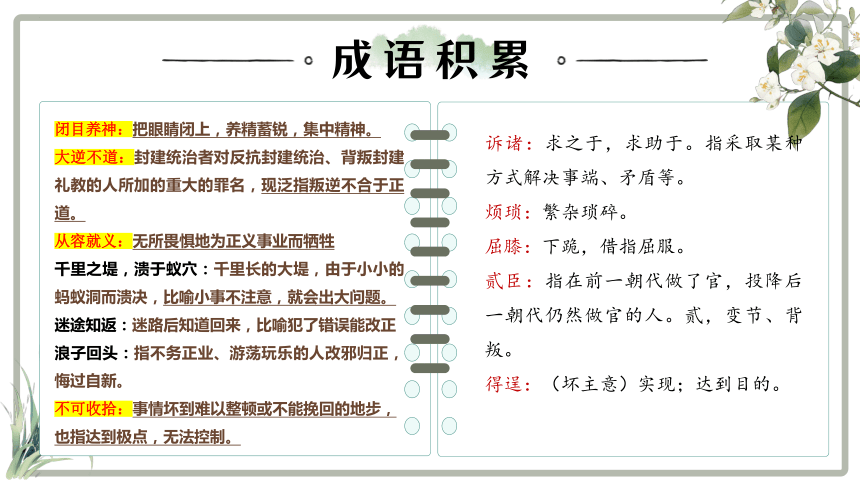

成语积累

诉诸:求之于,求助于。指采取某种方式解决事端、矛盾等。

烦琐:繁杂琐碎。

屈膝:下跪,借指屈服。

贰臣:指在前一朝代做了官,投降后一朝代仍然做官的人。贰,变节、背叛。

得逞:(坏主意)实现;达到目的。

闭目养神:把眼睛闭上,养精蓄锐,集中精神。

大逆不道:封建统治者对反抗封建统治、背叛封建礼教的人所加的重大的罪名,现泛指叛逆不合于正道。

从容就义:无所畏惧地为正义事业而牺牲

千里之堤,溃于蚁穴:千里长的大堤,由于小小的蚂蚁洞而溃决,比喻小事不注意,就会出大问题。

迷途知返:迷路后知道回来,比喻犯了错误能改正

浪子回头:指不务正业、游荡玩乐的人改邪归正,悔过自新。

不可收拾:事情坏到难以整顿或不能挽回的地步,也指达到极点,无法控制。

有为有不为

季羡林

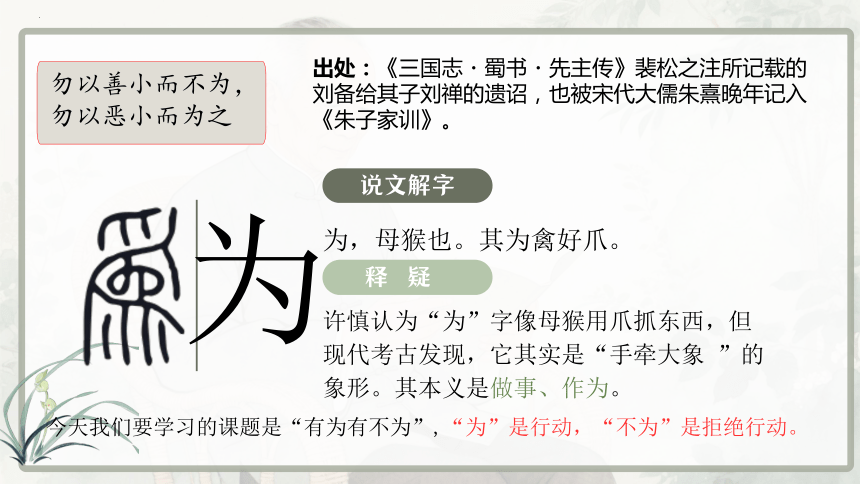

为,母猴也。其为禽好爪。

为

说文解字

许慎认为“为”字像母猴用爪抓东西,但现代考古发现,它其实是“手牵大象 ”的象形。其本义是做事、作为。

释疑

今天我们要学习的课题是“有为有不为”,“为”是行动,“不为”是拒绝行动。

勿以善小而不为,

勿以恶小而为之

出处:《三国志 蜀书 先主传》裴松之注所记载的刘备给其子刘禅的遗诏,也被宋代大儒朱熹晚年记入《朱子家训》。

壹

课文探究

课文探究

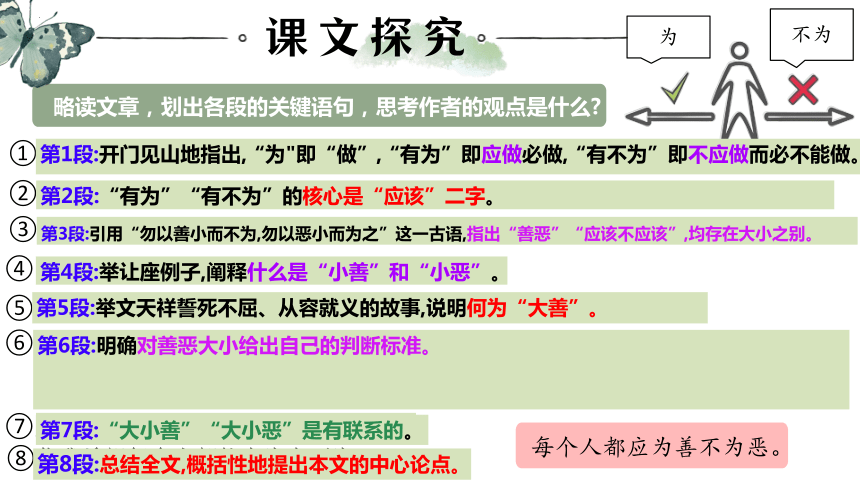

略读文章,划出各段的关键语句,思考作者的观点是什么

⑧你我希望每个人都能有为有不为。

①应该做的事,必须去做,这就是“有为”,不应该做的事必不能做,这就是“有不为”

②诉诸良知良能,分辨清是非善思,就能知道什么事应该放,什么事不应该做了。

③可见善恶是有大小之别的,应该不应该也是有大小之别的,并不是都在一个水平上

④小恶、小善,在日常生活中,随时可见。

⑤至于大善大恶,目前社会中也可以看到,但在历史上却看得更清楚。

⑥凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就

是大恐.凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小

善,反之就是小恶。

⑦大小首和大小恶有时候是有联系的。

每个人都应为善不为恶。

为

不为

第1段:开门见山地指出,“为"即“做”,“有为”即应做必做,“有不为”即不应做而必不能做。

第2段:“有为”“有不为”的核心是“应该”二字。

第3段:引用“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”这一古语,指出“善恶”“应该不应该”,均存在大小之别。

第4段:举让座例子,阐释什么是“小善”和“小恶”。

第5段:举文天祥誓死不屈、从容就义的故事,说明何为“大善”。

第6段:明确对善恶大小给出自己的判断标准。

第7段:“大小善”“大小恶”是有联系的。

第8段:总结全文,概括性地提出本文的中心论点。

课文探究

结合第一段分析,有为” 和 “有不为” 分别是什么意思呢?

有为有不为

应该做的事,要积极去做

不应该做的事,坚决不做

先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”,有什么作用

①“应该”是判断标准;

②“应该”具有普适性;

③“应该”可联系大小善恶。

国学经典

国学经典

如在公共汽车上给老人和病人让座。

如在看到老人上车时假装闭目养神,不愿让座。

如文天祥在元军中坚持自己的信仰,最终选择从容就义,以身殉国。

如贪污腐败。

通常指日常生活中的帮助他人、关爱他人等小行为。

表现为忽视他人的需求的自私自利行为。

对国家有利,对人民有利,对人类发展前途有利的事情。

对国家、人民不利、人类发展前途不利的事情。

对比论证

事例

内涵

论证方法

小善

小恶

大善

大恶

请找出文中“小善”“小恶”“大善”“大恶”的事例,结合文意,用一句话解释其内涵,指出论证方法。

课文探究

课文探究

本文除了运用举例论证、对比论证,还运用了什么论证?请找出相关语句。

引用论证

“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

“千里之堤,溃于蚁穴”

引用中国古语,具体地阐释了善恶的关系,有力地论证了“善恶是有大小之别”的观点,增强了说服力。

形象地证明了大小恶有时候是有联系的,使论证更有说服力。

“行而宜之之谓义”

充分有力地论证了“有为”“有不为”的核心是“应该”二字(即分辨清是非善恶),使论证更深入、更有说服力和权威性(或具有趣味性)。

课文探究

作者在论述“大小善”和“大小恶”的联系时,只举了小恶酿成大恶的例子。你能否结合本单元课文内容,再举一个由小善成就大善的例子。

《驿路梨花》中每一个照料小茅屋的人,他们的举动本是小善,但人与人之间善意的相互感染和传递,让一股股小善的涓滴细流汇成了滋养群体的善意之河,助人为乐的精神被发扬光大,这样就由小善形成了大善。

《青春之光》中黄文秀深人村屯,一户户、一趟趟地走访群众,日积月累,点滴小善汇成帮助全村致富的大善。最终以她一己的青春之光,点亮万家灯火,汇聚成新时代光的海洋,也是从小善发展成大善。

链接材料一:今年81岁的魏道善,从医60多年,经他诊治的患者累计达50余万人次。妙手回春,用在魏道善身上一点儿不假;以德行医,则是大家对老先生的一致褒扬。作为当地名医,求医者门庭若市。但他不管对待任何患者,不论其伤势和病情如何,都是一视同仁,随到随治,且一律每人一次只收5分钱成本费换取工分。医德医术有口皆碑。

课文探究

仔细阅读课文,结合下面的链接材料,谈谈你对第7段中“大小善和大小恶有时候是有联系的”一句话的理解。

链接材料二:沂水县沂蒙义工协会于2012年成立,是沂水首家义工组织,十余年来,每年发起帮扶活动300余场次,协会共有爱心人士7600余人。自成立以来,协会始终秉承“扶贫助困、助残,关爱孤寡、失独老人,关注贫困儿童教育,尽力为大病灾难家庭提供帮扶,哪里有需要,哪里就有沂蒙义工”的发展理念,遵循“自愿参加,无私奉献,持之以恒,播爱沂蒙,服务社会,完善自我”的义工宗旨,积极为贫困家庭提供帮扶和志愿服务,搭建起志愿家庭一对一帮扶贫困家庭的桥梁,为沂水的高质量发展和乡村振兴作出了自己的贡献。

常行小善修为大善,小恶不改终成大奸。链接材料一中81岁的魏道善,从医60多年,诊治患者50余万人次。“悬壶济世,治病救人”是他立志学医的初衷,更是他始终如一的从业志向。链接材料二中沂水县沂蒙义工协会,从一开始十几人发展到现在7600余人,先后开展了助学、助老、助残、环保、关注弱势群体、关注青少年问题、突发事故应急等30余项志愿服务活动和社会公益宣传活动,取得了很好的社会效益,得到了社会和政府的肯定。两则材料都生动地诠释了“大小善和大小恶有时候是有联系的”中大小善的关联,强调了我们在生活中应重视每一个小善举,通过不断积累小善来成就大善,为社会的和谐与进步贡献力量。

课文探究

从全文来看,作者认为哪些事应该 “有为”?哪些事应该 “有不为”?

①大小善应该 “有为”。凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情,即 “大善”,应该 “有为”;凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结的事情,即“小善”,应该 “有为”。

②大小恶应该 “有不为”。凡是对国家不利,对人民不利,对人类发展、前途不利的事情,即 “大恶”,应该 “有不为”;凡是对处理人际关系不利,对妨碍社会安定团结的事情,即 “小恶”,应该 “有不为”。

课文探究

在生活中,我们应该如何做到 “有为有不为” 呢?结合自己的生活实际,从道德、法律、责任等方面进行思考。

在生活中,我们要遵守道德规范和法律法规,不做违法乱纪、违背道德的事情;要勇于承担责任,积极为他人、为社会做贡献。

主旨归纳

《有为有不为》通过探讨 “有为” 与 “不为” 的辩证关系,倡导人们在人生中应明确取舍:对符合道义、有益于社会和他人的事积极践行(“有为”),对违背道德准则、损害他人或危害社会的事坚决拒绝(“不为”)。全文以儒家思想为内核,强调做人要坚守底线、明辨是非,在责任担当与自我约束中实现人生价值,传递了修己济世、守正笃行的人生态度。

贰

拓展延伸

历史故事与“有为有不为”

诸葛亮的鞠躬尽瘁

诸葛亮 三国时期的著名谋士,为了国家大事,鞠躬尽瘁,死而后已。他的故事展现了什么是“有为”。

屈原的坚守原则

屈原 坚持自己的先进思想和正确的治国方略,即使遭遇流放,他也不放弃理想,这就是“有为”的体现。

许衡的不摘梨

元朝理学家许衡 面对路旁无主的梨树没有摘取,展现了他心中无私的“有不为”精神。

现实中的“有为有不为”

见义勇为的故事

在生活中,有许多人在遇到危难时,挺身而出,见义勇为,这就是“有为”的真实写照。

守信守约的行为

无论是工作还是生活中,严格守信守约,履行承诺,也是“有不为”的一种体现。

环境保护的案例

越来越多的人在日常生活中践行环保理念,减少使用塑料制品,保护环境,这是一种现代社会的“有为”。

出生于山东省聊城市临清

自幼学习勤奋,早年留学国外

研究领域广泛,包括梵学、佛学、吐火罗文,以及中国文学、比较文学和文艺理论。

认识作者及背景

季羡林

(1911-2009)

字希逋、齐奘

学者

作家

翻译家

学术著作汇编成《季羡林文集》,共24卷,对学术界有着重要的影响。

本文本文创作于改革开放后,当时中国社会处于快速发展阶段,社会思潮多元,人们在物质与精神的追求中面临诸多选择与困惑,经济发展的同时,一些人急功近利,道德底线有所动摇。季羡林先生以其深厚的文化底蕴和丰富的人生阅历,深感有必要引导人们树立正确的行为准则和价值取向,希望人们在纷繁复杂的社会中能坚守道德,明白何事当为、何事不当为。

议论文是以议论为主要表达方式,通过摆事实、讲道理,直接表达自己的观点和主张的常用文体。议论文是以理服人。

文体知识

议论文

议论文三要素

要证明的观点

证明观点的依据

证明论点的方法

道理论据

事例论据

举例论证

道理论证

对比论证

比喻论证

……

论点

论据

论证

特点

①准确、严密;

②概括性和简洁性;

③使用修辞,体现其用词鲜明、生动和感彩。

论证结构:

提出问题(引论)

分析问题(本论)

解决问题(结论)

论证方式:

立论和驳论

举例论证

道理论证

列举确凿,充分,有代表性的事例证明论点。“事实胜于雄辩”这是比较常用的一种论证方法。

作用:说理更具体、观点更鲜明,说服力更强。

答题思路:用……典型事例论证……论点,论证十分具体,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强。

用经典著作中精辟见解、古今中外名著警句以及人们公认的定理的公式等来证明论点。

作用:观点更鲜明,说服力更强

答题思路:用……道理论证……论点,使作者的观点表达得更鲜明,说服力更强,让人信服。

学习论证

常见的论证方法

对比论证

比喻论证

拿正反两方面的论点或论据作对比,在对比中证明论点。

作用:通过对比,突出强调了某一论点,使说理更鲜明。正确错误分明,是非曲直明确,给人印象深刻。

答题思路:从……和……两个方面进行对比论证,使正确错误分明,是非曲直明确,突出了作者……的观点,让读者有了深刻的印象。

借助显浅的或用人们熟知的事物作比方,来证明论点。

作用:形象生动地阐述了某一论点,使说理更通俗易懂。说理更生动形象,通俗易懂。

答题思路:把……比喻成……进行论证,使论证生动形象,更容易让读者接受和理解。

学习论证

常见的论证方法

成语积累

诉诸:求之于,求助于。指采取某种方式解决事端、矛盾等。

烦琐:繁杂琐碎。

屈膝:下跪,借指屈服。

贰臣:指在前一朝代做了官,投降后一朝代仍然做官的人。贰,变节、背叛。

得逞:(坏主意)实现;达到目的。

闭目养神:把眼睛闭上,养精蓄锐,集中精神。

大逆不道:封建统治者对反抗封建统治、背叛封建礼教的人所加的重大的罪名,现泛指叛逆不合于正道。

从容就义:无所畏惧地为正义事业而牺牲

千里之堤,溃于蚁穴:千里长的大堤,由于小小的蚂蚁洞而溃决,比喻小事不注意,就会出大问题。

迷途知返:迷路后知道回来,比喻犯了错误能改正

浪子回头:指不务正业、游荡玩乐的人改邪归正,悔过自新。

不可收拾:事情坏到难以整顿或不能挽回的地步,也指达到极点,无法控制。

有为有不为

季羡林

为,母猴也。其为禽好爪。

为

说文解字

许慎认为“为”字像母猴用爪抓东西,但现代考古发现,它其实是“手牵大象 ”的象形。其本义是做事、作为。

释疑

今天我们要学习的课题是“有为有不为”,“为”是行动,“不为”是拒绝行动。

勿以善小而不为,

勿以恶小而为之

出处:《三国志 蜀书 先主传》裴松之注所记载的刘备给其子刘禅的遗诏,也被宋代大儒朱熹晚年记入《朱子家训》。

壹

课文探究

课文探究

略读文章,划出各段的关键语句,思考作者的观点是什么

⑧你我希望每个人都能有为有不为。

①应该做的事,必须去做,这就是“有为”,不应该做的事必不能做,这就是“有不为”

②诉诸良知良能,分辨清是非善思,就能知道什么事应该放,什么事不应该做了。

③可见善恶是有大小之别的,应该不应该也是有大小之别的,并不是都在一个水平上

④小恶、小善,在日常生活中,随时可见。

⑤至于大善大恶,目前社会中也可以看到,但在历史上却看得更清楚。

⑥凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情就是大善,反之就

是大恐.凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结有利的事情可以称之为小

善,反之就是小恶。

⑦大小首和大小恶有时候是有联系的。

每个人都应为善不为恶。

为

不为

第1段:开门见山地指出,“为"即“做”,“有为”即应做必做,“有不为”即不应做而必不能做。

第2段:“有为”“有不为”的核心是“应该”二字。

第3段:引用“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”这一古语,指出“善恶”“应该不应该”,均存在大小之别。

第4段:举让座例子,阐释什么是“小善”和“小恶”。

第5段:举文天祥誓死不屈、从容就义的故事,说明何为“大善”。

第6段:明确对善恶大小给出自己的判断标准。

第7段:“大小善”“大小恶”是有联系的。

第8段:总结全文,概括性地提出本文的中心论点。

课文探究

结合第一段分析,有为” 和 “有不为” 分别是什么意思呢?

有为有不为

应该做的事,要积极去做

不应该做的事,坚决不做

先提出“有为”“有不为”的关键是“应该”,有什么作用

①“应该”是判断标准;

②“应该”具有普适性;

③“应该”可联系大小善恶。

国学经典

国学经典

如在公共汽车上给老人和病人让座。

如在看到老人上车时假装闭目养神,不愿让座。

如文天祥在元军中坚持自己的信仰,最终选择从容就义,以身殉国。

如贪污腐败。

通常指日常生活中的帮助他人、关爱他人等小行为。

表现为忽视他人的需求的自私自利行为。

对国家有利,对人民有利,对人类发展前途有利的事情。

对国家、人民不利、人类发展前途不利的事情。

对比论证

事例

内涵

论证方法

小善

小恶

大善

大恶

请找出文中“小善”“小恶”“大善”“大恶”的事例,结合文意,用一句话解释其内涵,指出论证方法。

课文探究

课文探究

本文除了运用举例论证、对比论证,还运用了什么论证?请找出相关语句。

引用论证

“勿以善小而不为,勿以恶小而为之。”

“千里之堤,溃于蚁穴”

引用中国古语,具体地阐释了善恶的关系,有力地论证了“善恶是有大小之别”的观点,增强了说服力。

形象地证明了大小恶有时候是有联系的,使论证更有说服力。

“行而宜之之谓义”

充分有力地论证了“有为”“有不为”的核心是“应该”二字(即分辨清是非善恶),使论证更深入、更有说服力和权威性(或具有趣味性)。

课文探究

作者在论述“大小善”和“大小恶”的联系时,只举了小恶酿成大恶的例子。你能否结合本单元课文内容,再举一个由小善成就大善的例子。

《驿路梨花》中每一个照料小茅屋的人,他们的举动本是小善,但人与人之间善意的相互感染和传递,让一股股小善的涓滴细流汇成了滋养群体的善意之河,助人为乐的精神被发扬光大,这样就由小善形成了大善。

《青春之光》中黄文秀深人村屯,一户户、一趟趟地走访群众,日积月累,点滴小善汇成帮助全村致富的大善。最终以她一己的青春之光,点亮万家灯火,汇聚成新时代光的海洋,也是从小善发展成大善。

链接材料一:今年81岁的魏道善,从医60多年,经他诊治的患者累计达50余万人次。妙手回春,用在魏道善身上一点儿不假;以德行医,则是大家对老先生的一致褒扬。作为当地名医,求医者门庭若市。但他不管对待任何患者,不论其伤势和病情如何,都是一视同仁,随到随治,且一律每人一次只收5分钱成本费换取工分。医德医术有口皆碑。

课文探究

仔细阅读课文,结合下面的链接材料,谈谈你对第7段中“大小善和大小恶有时候是有联系的”一句话的理解。

链接材料二:沂水县沂蒙义工协会于2012年成立,是沂水首家义工组织,十余年来,每年发起帮扶活动300余场次,协会共有爱心人士7600余人。自成立以来,协会始终秉承“扶贫助困、助残,关爱孤寡、失独老人,关注贫困儿童教育,尽力为大病灾难家庭提供帮扶,哪里有需要,哪里就有沂蒙义工”的发展理念,遵循“自愿参加,无私奉献,持之以恒,播爱沂蒙,服务社会,完善自我”的义工宗旨,积极为贫困家庭提供帮扶和志愿服务,搭建起志愿家庭一对一帮扶贫困家庭的桥梁,为沂水的高质量发展和乡村振兴作出了自己的贡献。

常行小善修为大善,小恶不改终成大奸。链接材料一中81岁的魏道善,从医60多年,诊治患者50余万人次。“悬壶济世,治病救人”是他立志学医的初衷,更是他始终如一的从业志向。链接材料二中沂水县沂蒙义工协会,从一开始十几人发展到现在7600余人,先后开展了助学、助老、助残、环保、关注弱势群体、关注青少年问题、突发事故应急等30余项志愿服务活动和社会公益宣传活动,取得了很好的社会效益,得到了社会和政府的肯定。两则材料都生动地诠释了“大小善和大小恶有时候是有联系的”中大小善的关联,强调了我们在生活中应重视每一个小善举,通过不断积累小善来成就大善,为社会的和谐与进步贡献力量。

课文探究

从全文来看,作者认为哪些事应该 “有为”?哪些事应该 “有不为”?

①大小善应该 “有为”。凡是对国家有利,对人民有利,对人类发展、前途有利的事情,即 “大善”,应该 “有为”;凡是对处理人际关系有利,对保持社会安定团结的事情,即“小善”,应该 “有为”。

②大小恶应该 “有不为”。凡是对国家不利,对人民不利,对人类发展、前途不利的事情,即 “大恶”,应该 “有不为”;凡是对处理人际关系不利,对妨碍社会安定团结的事情,即 “小恶”,应该 “有不为”。

课文探究

在生活中,我们应该如何做到 “有为有不为” 呢?结合自己的生活实际,从道德、法律、责任等方面进行思考。

在生活中,我们要遵守道德规范和法律法规,不做违法乱纪、违背道德的事情;要勇于承担责任,积极为他人、为社会做贡献。

主旨归纳

《有为有不为》通过探讨 “有为” 与 “不为” 的辩证关系,倡导人们在人生中应明确取舍:对符合道义、有益于社会和他人的事积极践行(“有为”),对违背道德准则、损害他人或危害社会的事坚决拒绝(“不为”)。全文以儒家思想为内核,强调做人要坚守底线、明辨是非,在责任担当与自我约束中实现人生价值,传递了修己济世、守正笃行的人生态度。

贰

拓展延伸

历史故事与“有为有不为”

诸葛亮的鞠躬尽瘁

诸葛亮 三国时期的著名谋士,为了国家大事,鞠躬尽瘁,死而后已。他的故事展现了什么是“有为”。

屈原的坚守原则

屈原 坚持自己的先进思想和正确的治国方略,即使遭遇流放,他也不放弃理想,这就是“有为”的体现。

许衡的不摘梨

元朝理学家许衡 面对路旁无主的梨树没有摘取,展现了他心中无私的“有不为”精神。

现实中的“有为有不为”

见义勇为的故事

在生活中,有许多人在遇到危难时,挺身而出,见义勇为,这就是“有为”的真实写照。

守信守约的行为

无论是工作还是生活中,严格守信守约,履行承诺,也是“有不为”的一种体现。

环境保护的案例

越来越多的人在日常生活中践行环保理念,减少使用塑料制品,保护环境,这是一种现代社会的“有为”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读