第1课《祖国啊,我的祖国》教学设计 2025-2026学年统编版语文九年级下册

文档属性

| 名称 | 第1课《祖国啊,我的祖国》教学设计 2025-2026学年统编版语文九年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 27.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-11 22:07:40 | ||

图片预览

文档简介

第1课《祖国啊,我的祖国》教学设计

【教材分析】本课选自义务教育教科书《语文》九年级下册第一单元现代诗歌单元,是当代著名诗人舒婷的代表作之一。作为改革开放初期的代表性作品,本诗突破了传统抒情诗的范式,采用新颖的意象组合和独特的抒情方式,展现了一代人对于国家民族命运的深刻思考。本诗被编入"时代印记"主题单元,单元教学目标要求:1. 感受现代诗歌独特的表现力;2. 把握诗歌意象的内涵;3. 理解时代背景与文学创作的关系。

【学情分析】九年级学生正处于抽象思维快速发展阶段,已具备一定的诗歌鉴赏基础,能够理解常见的修辞手法和意象表达。但在解读多重隐喻和把握复杂情感方面仍存在困难。教学过程中应当注重:1. 搭建认知阶梯;2. 提供历史背景支持;3. 强化朗读训练;4. 创设合作探究情境。

一、教学目标设计

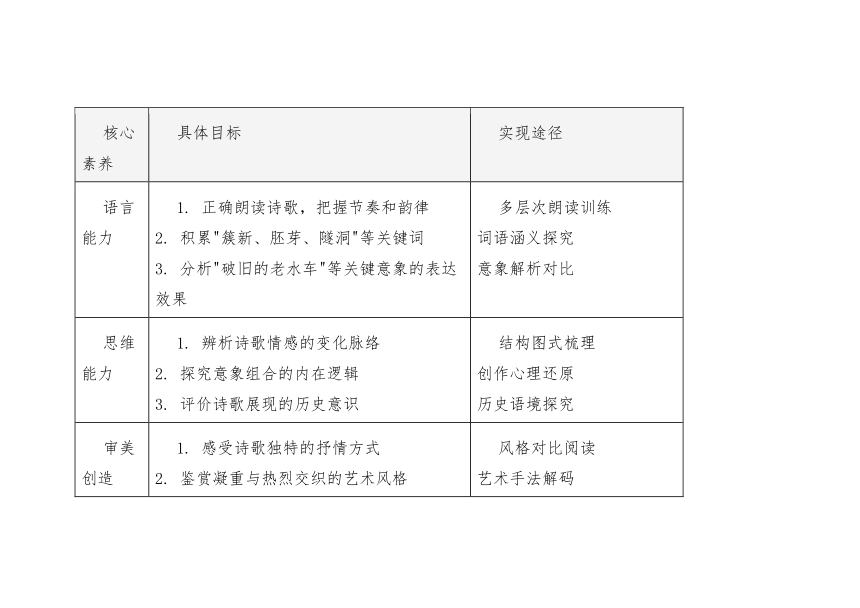

核心素养 具体目标 实现途径

语言能力 1. 正确朗读诗歌,把握节奏和韵律

2. 积累"簇新、胚芽、隧洞"等关键词

3. 分析"破旧的老水车"等关键意象的表达效果 多层次朗读训练

词语涵义探究

意象解析对比

思维能力 1. 辨析诗歌情感的变化脉络

2. 探究意象组合的内在逻辑

3. 评价诗歌展现的历史意识 结构图式梳理

创作心理还原

历史语境探究

审美创造 1. 感受诗歌独特的抒情方式

2. 鉴赏凝重与热烈交织的艺术风格

3. 体会诗歌语言的张力 风格对比阅读

艺术手法解码

情感迁移训练

文化理解 1. 认识80年代文学的反思特质

2. 理解家国情怀的当代表达

3. 建立个体与祖国的精神联系 历史背景解读

价值观对比

社会责任探讨

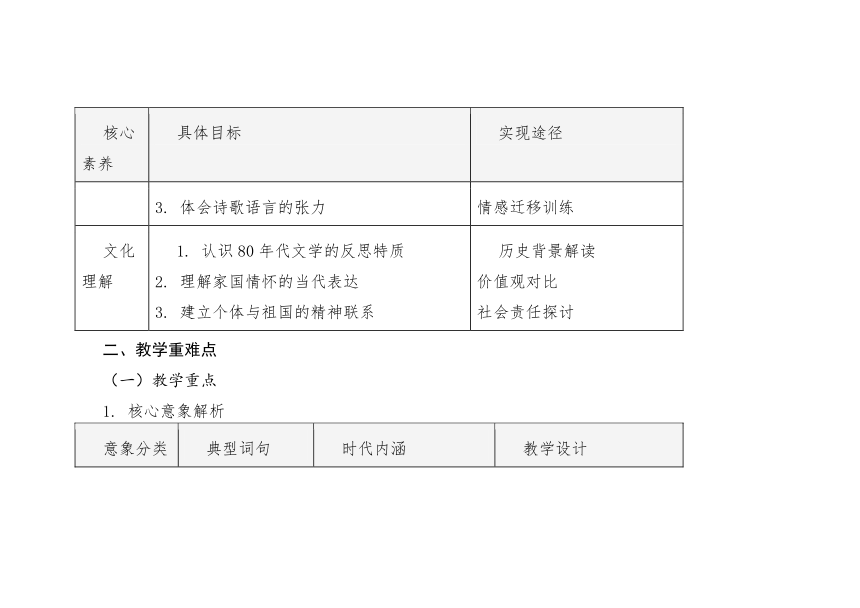

二、教学重难点

(一)教学重点

1. 核心意象解析

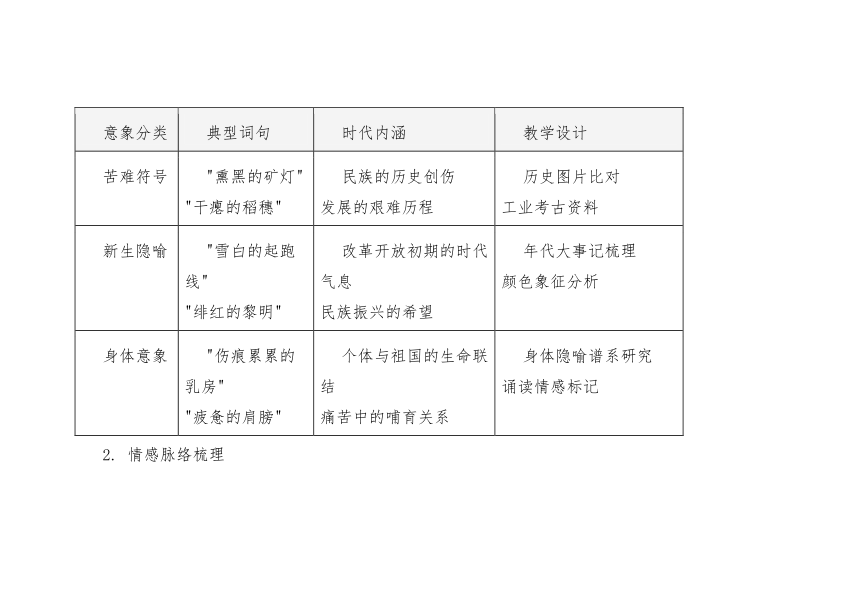

意象分类 典型词句 时代内涵 教学设计

苦难符号 "熏黑的矿灯"

"干瘪的稻穗" 民族的历史创伤

发展的艰难历程 历史图片比对

工业考古资料

新生隐喻 "雪白的起跑线"

"绯红的黎明" 改革开放初期的时代气息

民族振兴的希望 年代大事记梳理

颜色象征分析

身体意象 "伤痕累累的乳房"

"疲惫的肩膀" 个体与祖国的生命联结

痛苦中的哺育关系 身体隐喻谱系研究

诵读情感标记

2. 情感脉络梳理

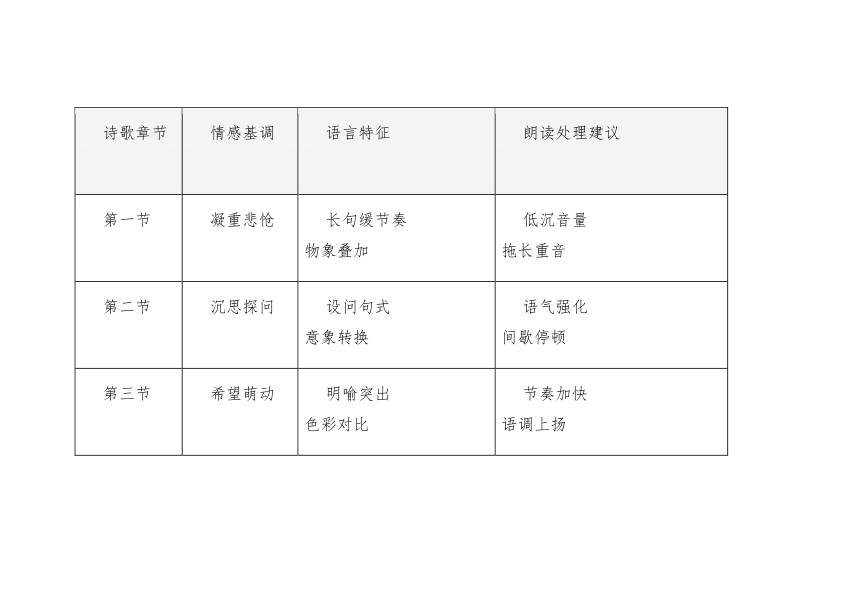

诗歌章节 情感基调 语言特征 朗读处理建议

第一节 凝重悲怆 长句缓节奏

物象叠加 低沉音量

拖长重音

第二节 沉思探问 设问句式

意象转换 语气强化

间歇停顿

第三节 希望萌动 明喻突出

色彩对比 节奏加快

语调上扬

第四节 激昂奉献 反复修辞

直抒胸臆 饱满热情

逐层递进

(二)教学难点突破

1. 代际理解障碍的化解策略

认知障碍 化解策略 教学资源

社会背景陌生 时代特征三棱镜:

- 经济维度

- 文化维度

- 思想维度 1978年关键数据

改革开放文献

老照片档案

情感体验疏离 情感迁移训练:

个体成长经历类比

家庭变迁史探索 家史访谈提纲

时代物件收集

祖辈口述史

价值观念差异 双重对话机制:

- 与文本对话

- 与作者对话

- 与自我对话 舒婷创作谈

同代人回忆录

平行文本对照

三、教学流程设计(三课时)

(一)第一课时:历史的回音

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

情境导入

(10分钟) 1. 展示1978年关键历史影像

2. 提出核心问题:个体如何感知时代?

3. 创设"时间胶囊"学习情境 1. 完成时代特征观察表

2. 开展小组焦点讨论

3. 形成初期认知假设 历史意识奠基

问题意识培养

初读感知

(15分钟) 1. 示范四层次朗读法

2. 提示现代诗韵律特征

3. 搭建阅读思维阶梯:

- 意象捕捉→画面构建

- 节奏把握→情绪感知 1. 开展多模态朗读训练

2. 完成初读评注卡

3. 绘制意象初现图 语感培养

整体感知能力

精读聚焦

(15分钟) 1. 引导分析苦难意象群

2. 解构"老水车"复合意象

3. 提供历史语境支持材料

4. 示范语言张力分析法 1. 完成意象解码矩阵

2. 设计历史物证展板

3. 撰写意象评点札记 文本细读能力

历史语境理解

总结迁移

(5分钟) 1. 提炼本节核心概念

2. 布置代际对话任务

3. 预告下节探究方向 1. 完善学习日志

2. 准备访谈提纲

3. 收集家族记忆物件 学习策略形成

跨界资源整合

(二)第二课时:精神的共生

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

进阶启思

(10分钟) 1. 展示上节学习成果图谱

2. 聚焦"肩膀""乳房"身体意象

3. 提出核心矛盾:痛感与归属并存 1. 参与概念关系拼图

2. 完成情感矛盾分析表

3. 提出新层次探究问题 辩证思维

问题解决能力

深度探究

(20分钟) 1. 组织多维度研读活动:

- 历史维度:伤痕文学谱系

- 美学维度:沉重美特征

- 哲学维度:受难与救赎

2. 搭建学术脚手架 1. 开展专题研习小组活动

2. 完成学术对话记录单

3. 构建三维解读模型 学术思维培养

复杂文本处理

跨界融合

(15分钟) 1. 开展平行文本比较:

- 艾青《我爱这土地》

- 余光中《乡愁》

2. 引导建立现当代诗歌坐标系 1. 完成对比分析框架

2. 绘制诗歌发展脉络图

3. 撰写风格比较短论 宏观视野建立

文学史意识萌芽

(三)第三课时:灵魂的共振

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

价值思辨

(15分钟) 1. 引导审视家国关系认知:

- 传统忠君思维

- 现代公民意识

- 个体生命意识

2. 提出时代叩问:当如何爱国? 1. 参与伦理价值讨论会

2. 完成价值观坐标定位

3. 设计核心问题回应卡 价值判断能力

文化反思精神

创作实践

(20分钟) 1. 开设创作工坊:"我心中的祖国"

2. 提供多层次创作支架

3. 进行分梯度写作指导 1. 完成微型诗歌创作

2. 参与同侪互评小组

3. 修订个性化作品集 创意表达能力

批判性思维

多维评价

(10分钟) 1. 组织三阶反思评估

2. 实施素养发展量表测评

3. 建立个人成长档案袋 1. 完成学习全程诊断书

2. 设计素养发展路径图

3. 规划后续研读计划 元认知能力

终身学习意识

四、分层作业系统

(一)基础巩固层

1. 意象解码工程

完成诗歌意象分析表,要求:1) 摘录全部意象词;2) 标注象征内涵;3) 分析艺术功能;4) 评价情感表达效果。

2. 历史语境重建

编制1978-1980年大事记,要求:1) 政治领域2项;2) 经济领域2项;3) 文化领域2项;4) 分析事件与诗歌创作关联。

(二)能力提升层

1. 比较文学地图

选取3位同时期诗人作品,完成:1) 创作主题对比;2) 艺术手法差异;3) 精神价值取向;4) 形成1500字研究报告。

2. 朗诵艺术设计

创作分角色朗诵脚本,要求:1) 设计配乐方案;2) 标记情感曲线;3) 规划声部处理;4) 录制立体声朗诵作品。

(三)创新拓展层

1. 代际对话档案

采访三位不同年龄段的家庭成员,完成:1) 制作口述史;2) 分析家国观念变迁;3) 创作跨时空对话作品。

2. 诗歌空间装置

设计沉浸式诗歌体验馆,要求:1) 设计核心概念;2) 规划空间叙事结构;3) 制作多媒体脚本;4) 布置互动装置。

五、教学反思

反思维度 核心观测点 评估工具

学科本质 现代诗歌解读方法建模

文学与历史互文关系

审美素养培养路径 课堂诊断记录

作品分析能力量表

学生发展 代际理解梯度发展

情感迁移能力表现

批判创新意识成长 学习成长档案

素养发展雷达图

技术融合 数字资源使用效度

技术工具提升比例

学习体验升级指数 技术融合观察表

学习参与度热力图

【教材分析】本课选自义务教育教科书《语文》九年级下册第一单元现代诗歌单元,是当代著名诗人舒婷的代表作之一。作为改革开放初期的代表性作品,本诗突破了传统抒情诗的范式,采用新颖的意象组合和独特的抒情方式,展现了一代人对于国家民族命运的深刻思考。本诗被编入"时代印记"主题单元,单元教学目标要求:1. 感受现代诗歌独特的表现力;2. 把握诗歌意象的内涵;3. 理解时代背景与文学创作的关系。

【学情分析】九年级学生正处于抽象思维快速发展阶段,已具备一定的诗歌鉴赏基础,能够理解常见的修辞手法和意象表达。但在解读多重隐喻和把握复杂情感方面仍存在困难。教学过程中应当注重:1. 搭建认知阶梯;2. 提供历史背景支持;3. 强化朗读训练;4. 创设合作探究情境。

一、教学目标设计

核心素养 具体目标 实现途径

语言能力 1. 正确朗读诗歌,把握节奏和韵律

2. 积累"簇新、胚芽、隧洞"等关键词

3. 分析"破旧的老水车"等关键意象的表达效果 多层次朗读训练

词语涵义探究

意象解析对比

思维能力 1. 辨析诗歌情感的变化脉络

2. 探究意象组合的内在逻辑

3. 评价诗歌展现的历史意识 结构图式梳理

创作心理还原

历史语境探究

审美创造 1. 感受诗歌独特的抒情方式

2. 鉴赏凝重与热烈交织的艺术风格

3. 体会诗歌语言的张力 风格对比阅读

艺术手法解码

情感迁移训练

文化理解 1. 认识80年代文学的反思特质

2. 理解家国情怀的当代表达

3. 建立个体与祖国的精神联系 历史背景解读

价值观对比

社会责任探讨

二、教学重难点

(一)教学重点

1. 核心意象解析

意象分类 典型词句 时代内涵 教学设计

苦难符号 "熏黑的矿灯"

"干瘪的稻穗" 民族的历史创伤

发展的艰难历程 历史图片比对

工业考古资料

新生隐喻 "雪白的起跑线"

"绯红的黎明" 改革开放初期的时代气息

民族振兴的希望 年代大事记梳理

颜色象征分析

身体意象 "伤痕累累的乳房"

"疲惫的肩膀" 个体与祖国的生命联结

痛苦中的哺育关系 身体隐喻谱系研究

诵读情感标记

2. 情感脉络梳理

诗歌章节 情感基调 语言特征 朗读处理建议

第一节 凝重悲怆 长句缓节奏

物象叠加 低沉音量

拖长重音

第二节 沉思探问 设问句式

意象转换 语气强化

间歇停顿

第三节 希望萌动 明喻突出

色彩对比 节奏加快

语调上扬

第四节 激昂奉献 反复修辞

直抒胸臆 饱满热情

逐层递进

(二)教学难点突破

1. 代际理解障碍的化解策略

认知障碍 化解策略 教学资源

社会背景陌生 时代特征三棱镜:

- 经济维度

- 文化维度

- 思想维度 1978年关键数据

改革开放文献

老照片档案

情感体验疏离 情感迁移训练:

个体成长经历类比

家庭变迁史探索 家史访谈提纲

时代物件收集

祖辈口述史

价值观念差异 双重对话机制:

- 与文本对话

- 与作者对话

- 与自我对话 舒婷创作谈

同代人回忆录

平行文本对照

三、教学流程设计(三课时)

(一)第一课时:历史的回音

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

情境导入

(10分钟) 1. 展示1978年关键历史影像

2. 提出核心问题:个体如何感知时代?

3. 创设"时间胶囊"学习情境 1. 完成时代特征观察表

2. 开展小组焦点讨论

3. 形成初期认知假设 历史意识奠基

问题意识培养

初读感知

(15分钟) 1. 示范四层次朗读法

2. 提示现代诗韵律特征

3. 搭建阅读思维阶梯:

- 意象捕捉→画面构建

- 节奏把握→情绪感知 1. 开展多模态朗读训练

2. 完成初读评注卡

3. 绘制意象初现图 语感培养

整体感知能力

精读聚焦

(15分钟) 1. 引导分析苦难意象群

2. 解构"老水车"复合意象

3. 提供历史语境支持材料

4. 示范语言张力分析法 1. 完成意象解码矩阵

2. 设计历史物证展板

3. 撰写意象评点札记 文本细读能力

历史语境理解

总结迁移

(5分钟) 1. 提炼本节核心概念

2. 布置代际对话任务

3. 预告下节探究方向 1. 完善学习日志

2. 准备访谈提纲

3. 收集家族记忆物件 学习策略形成

跨界资源整合

(二)第二课时:精神的共生

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

进阶启思

(10分钟) 1. 展示上节学习成果图谱

2. 聚焦"肩膀""乳房"身体意象

3. 提出核心矛盾:痛感与归属并存 1. 参与概念关系拼图

2. 完成情感矛盾分析表

3. 提出新层次探究问题 辩证思维

问题解决能力

深度探究

(20分钟) 1. 组织多维度研读活动:

- 历史维度:伤痕文学谱系

- 美学维度:沉重美特征

- 哲学维度:受难与救赎

2. 搭建学术脚手架 1. 开展专题研习小组活动

2. 完成学术对话记录单

3. 构建三维解读模型 学术思维培养

复杂文本处理

跨界融合

(15分钟) 1. 开展平行文本比较:

- 艾青《我爱这土地》

- 余光中《乡愁》

2. 引导建立现当代诗歌坐标系 1. 完成对比分析框架

2. 绘制诗歌发展脉络图

3. 撰写风格比较短论 宏观视野建立

文学史意识萌芽

(三)第三课时:灵魂的共振

教学环节 教师引导活动 学生参与活动 素养发展指向

价值思辨

(15分钟) 1. 引导审视家国关系认知:

- 传统忠君思维

- 现代公民意识

- 个体生命意识

2. 提出时代叩问:当如何爱国? 1. 参与伦理价值讨论会

2. 完成价值观坐标定位

3. 设计核心问题回应卡 价值判断能力

文化反思精神

创作实践

(20分钟) 1. 开设创作工坊:"我心中的祖国"

2. 提供多层次创作支架

3. 进行分梯度写作指导 1. 完成微型诗歌创作

2. 参与同侪互评小组

3. 修订个性化作品集 创意表达能力

批判性思维

多维评价

(10分钟) 1. 组织三阶反思评估

2. 实施素养发展量表测评

3. 建立个人成长档案袋 1. 完成学习全程诊断书

2. 设计素养发展路径图

3. 规划后续研读计划 元认知能力

终身学习意识

四、分层作业系统

(一)基础巩固层

1. 意象解码工程

完成诗歌意象分析表,要求:1) 摘录全部意象词;2) 标注象征内涵;3) 分析艺术功能;4) 评价情感表达效果。

2. 历史语境重建

编制1978-1980年大事记,要求:1) 政治领域2项;2) 经济领域2项;3) 文化领域2项;4) 分析事件与诗歌创作关联。

(二)能力提升层

1. 比较文学地图

选取3位同时期诗人作品,完成:1) 创作主题对比;2) 艺术手法差异;3) 精神价值取向;4) 形成1500字研究报告。

2. 朗诵艺术设计

创作分角色朗诵脚本,要求:1) 设计配乐方案;2) 标记情感曲线;3) 规划声部处理;4) 录制立体声朗诵作品。

(三)创新拓展层

1. 代际对话档案

采访三位不同年龄段的家庭成员,完成:1) 制作口述史;2) 分析家国观念变迁;3) 创作跨时空对话作品。

2. 诗歌空间装置

设计沉浸式诗歌体验馆,要求:1) 设计核心概念;2) 规划空间叙事结构;3) 制作多媒体脚本;4) 布置互动装置。

五、教学反思

反思维度 核心观测点 评估工具

学科本质 现代诗歌解读方法建模

文学与历史互文关系

审美素养培养路径 课堂诊断记录

作品分析能力量表

学生发展 代际理解梯度发展

情感迁移能力表现

批判创新意识成长 学习成长档案

素养发展雷达图

技术融合 数字资源使用效度

技术工具提升比例

学习体验升级指数 技术融合观察表

学习参与度热力图

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读