选择性必修1 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 141.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第11课 中国古代的民族关系与对外交往

【课标要求】

了解中国古代民族政策和处理对外体制的演变 认识其促进统一多民族国家发展的作用。

【知识解读】中国古代的民族关系与对外交往

★聚焦:梳理古代民族政策和处理对外体制演变过程,归纳其特点,并分析政策的时代背景和影响?

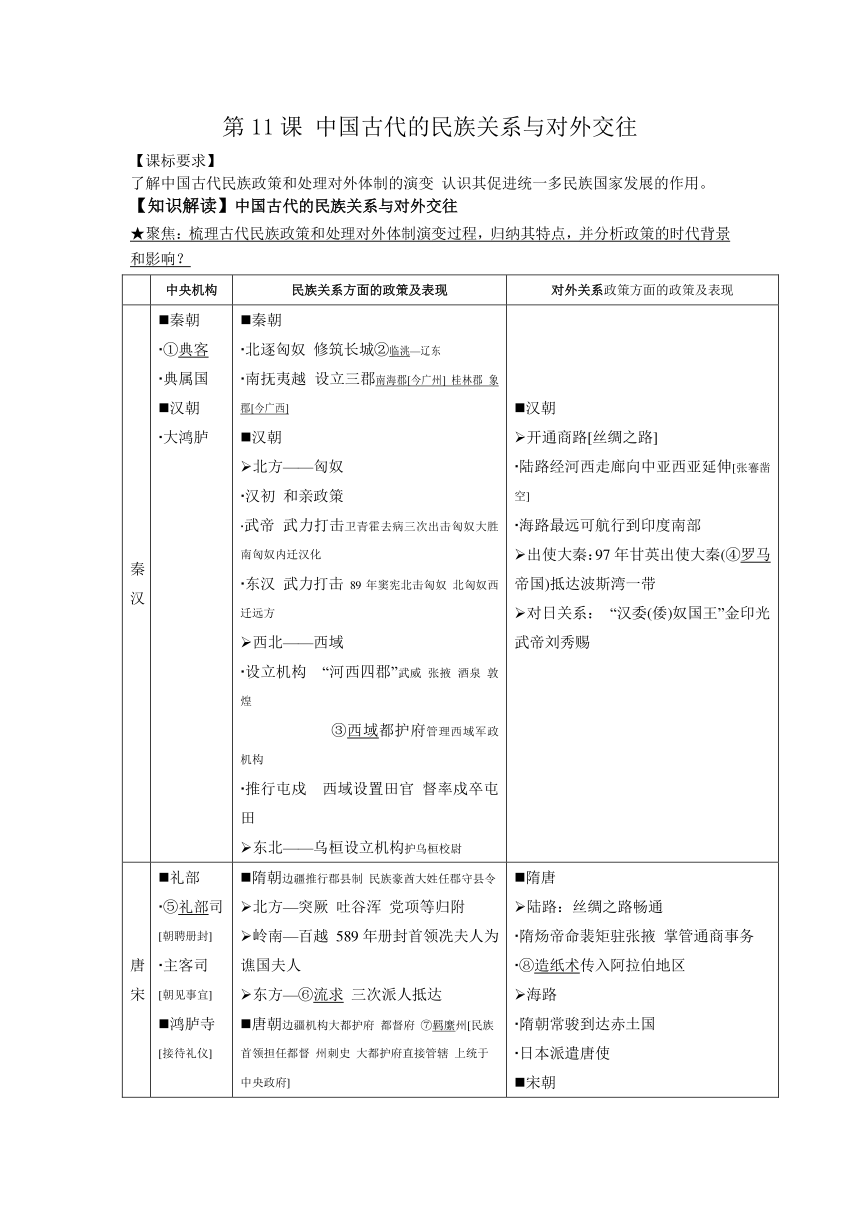

中央机构 民族关系方面的政策及表现 对外关系政策方面的政策及表现

秦汉 秦朝 ①典客 典属国 汉朝 大鸿胪 秦朝 北逐匈奴 修筑长城②临洮—辽东 南抚夷越 设立三郡南海郡[今广州] 桂林郡 象郡[今广西] 汉朝 北方——匈奴 汉初 和亲政策 武帝 武力打击卫青霍去病三次出击匈奴大胜 南匈奴内迁汉化 东汉 武力打击89年窦宪北击匈奴 北匈奴西迁远方 西北——西域 设立机构 “河西四郡”武威 张掖 酒泉 敦煌 ③西域都护府管理西域军政机构 推行屯戍 西域设置田官 督率戍卒屯田 东北——乌桓设立机构护乌桓校尉 汉朝 开通商路[丝绸之路] 陆路经河西走廊向中亚西亚延伸[张謇凿空] 海路最远可航行到印度南部 出使大秦:97年甘英出使大秦(④罗马帝国)抵达波斯湾一带 对日关系: “汉委(倭)奴国王”金印光武帝刘秀赐

唐宋 礼部 ⑤礼部司 [朝聘册封] 主客司 [朝见事宜] 鸿胪寺 [接待礼仪] 隋朝边疆推行郡县制 民族豪酋大姓任郡守县令 北方—突厥 吐谷浑 党项等归附 岭南—百越 589年册封首领冼夫人为谯国夫人 东方—⑥流求 三次派人抵达 唐朝边疆机构大都护府 都督府 ⑦羁縻州[民族首领担任都督 州刺史 大都护府直接管辖 上统于中央政府] 北方—突厥回纥关系良好设安北 单于 安东都护府 西北—安西和北庭都护府各族称唐太宗“天可汗” 西部—吐蕃和亲会盟文成公主 金城公主先后入藏 西南—南诏册封南诏王 其多次遣子弟入唐学习 南方—安南都护府 宋朝与辽西夏金并立中交融发展 隋唐 陆路:丝绸之路畅通 隋炀帝命裴矩驻张掖 掌管通商事务 ⑧造纸术传入阿拉伯地区 海路 隋朝常骏到达赤土国 日本派遣唐使 宋朝 北方陆路交通阻隔 海路转趋发达 泉州成为重要的对外贸易港

元明清 元朝 宣政院 [忽必烈封八思巴帝师] 明朝 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆[培养民族文字翻译人才] 清朝 ⑨理藩院 元朝差别对待的民族政策 东北云南等地设⑩行省征发赋役 明朝卫所和土司由各族酋长⑾世袭任职进贡土物接受朝廷征调军兵 北方—蒙古 修长城嘉峪关—鸭绿江设“九边”和互市贸易 东北—女真设都司 卫所‖西北—蒙古设卫所 西南—设土司‖西藏敕封 “王”“法王” 都司和贡赐茶马贸易 清朝 北方—漠南蒙古满蒙联姻 实行盟旗制 西北—漠西蒙古准噶尔部军事平叛土 尔扈特部回归 西藏—册封“达赖”“班禅” 设西宁 驻藏办事大臣 西南——沿袭土司制度 后 “⑿改土归流” 元朝 通往欧洲的海陆通道都很通畅 13世纪《马可·波罗行纪》 明清:对外交往转向闭关锁国 官方 朝贡体系主导 中俄订立《尼布楚条约》1689年 18世纪英国马戛尔尼使团来华无果而终 民间 ⒀朝贡贸易体系下民间贸易不绝走私贸易 郑和下西洋1405——1433 新航路开辟西方开展殖民贸易太平洋贸易圈 葡萄牙 澳门到日本;澳门经印度到欧洲 ⒁西班牙 马尼拉到墨西哥的大帆船贸易

备注 古代民族政策:战争 和平[和亲 会盟 册封 设置机构机构发展趋势:羁縻州府土司→行省流官] 互市贸易 屯田戍边 古代对外政策:朝贡体制 朝贡贸易

【教材问答】

p63根据课文内容回答即可。明朝修筑长城,并且沿长城布置九个重要的军事重镇“九边”,但同时在相对和平的时候,在“九边”的辽东、宣府、大同等地,也会开放马市。

教师可以适当拓展,强调中原与北方游牧民族之间的贸易早在明朝以前就已经有了,如唐朝“以金帛市马”,宋与辽、金之问的交易物品更广泛,明朝也通过食物、纺织品、日常生活品及其他手工业制品与蒙古族进行交易。蒙古族提供的商品主要是马,故称“马市”,当然也会有牛、肉、羊毛、马鬃、皮张等商品。

p66-1明清两代政府对海外贸易的态度都不是很积极。明朝开放海禁后,向下海贸易商船发放“商引”(实际上是一种需要缴纳税款才能获得的准许证),征收“引税”,以进行管控。清朝则是通过具有官商性质的“十三行”(指鸦片战争前官府特别许可在广州从事对外贸易的商行,最多时达26家,少时4家,但习称“十三行”)来垄断对外贸易。

p66-2

民族交往交流交融的方式有很多种。第一,政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构,如汉朝的西域都护府、唐朝的大都护府、明清时期的羁縻卫所与土司等。第二,经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市、宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。第三,在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,残酷斗争是一方面,但还有民族交融的一面,斗争与交融是同时并进的,斗争结束的时候也就是交融完成了,这一点不必讳言。而且,在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。第四,社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

p66-3

在唐都长安,不仅生活着井真成那样来自日本的遣唐使,还活跃着来自中亚、印度、阿拉伯乃至东罗马帝国的使者、僧侣、客商、学者、匠人。那时,长安不仅是唐朝的政治、经济、军事的中枢,也是东西方文化交融汇聚的中心。向达在《唐代长安与西域文明》中说:“贞观以来,边裔诸国率以子弟入质于唐,诸国人流寓长安者亦不一而足……第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。”在长安的西市,有不少胡商。唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞,也大有胡风。从唐人的诗中也可以看到长安的国际性。例如,李白的诗中就有不少写“胡姬”。《少年行》中写道:“五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处 笑入胡姬酒肆中。”因此,从唐诗可以看到唐朝长安的国际性。至于唐朝长安的城市面貌,可以查阅史念海《西安历史地图集》、向达《唐代长安与西域文明》等著作。

【练习巩固】

基础题:

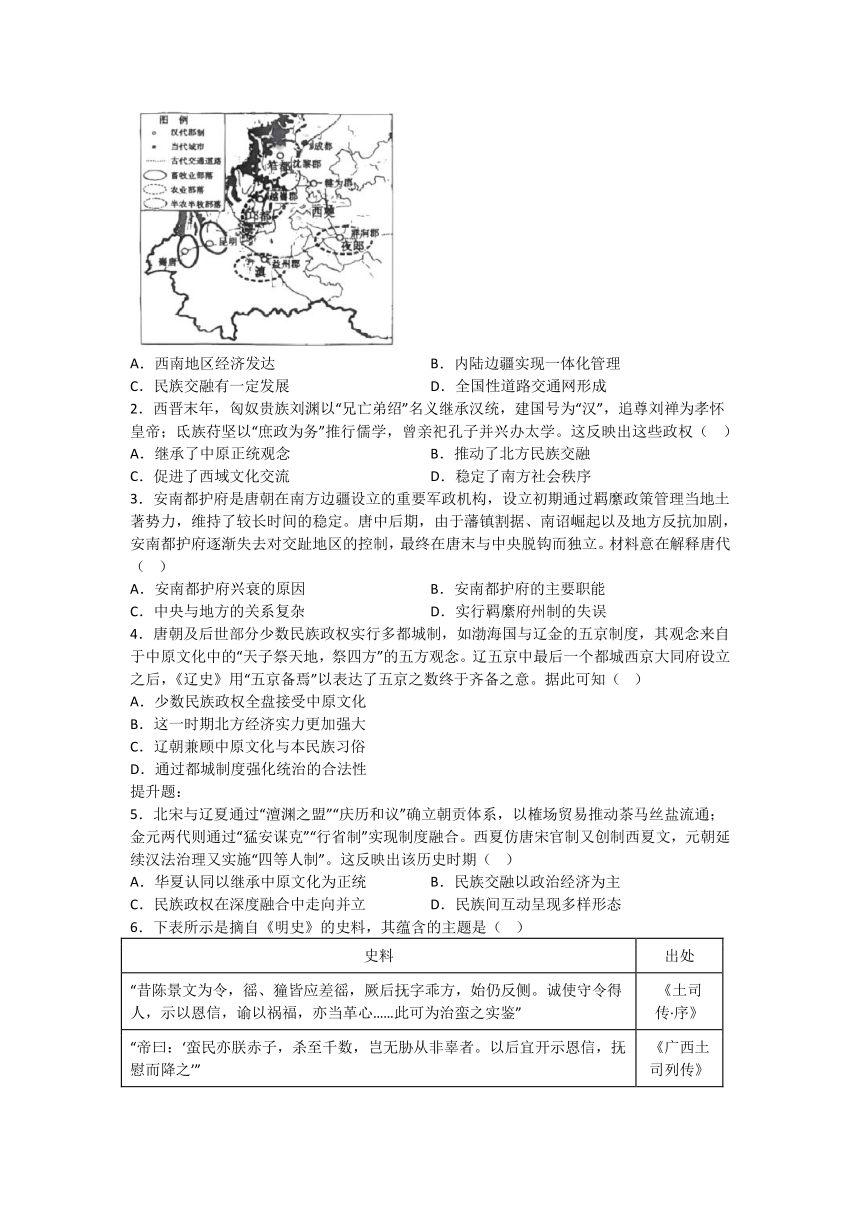

1.下图为秦汉时期西南部族分布图。据此判断,秦汉时期( )

A.西南地区经济发达 B.内陆边疆实现一体化管理

C.民族交融有一定发展 D.全国性道路交通网形成

2.西晋末年,匈奴贵族刘渊以“兄亡弟绍”名义继承汉统,建国号为“汉”,追尊刘禅为孝怀皇帝;氐族苻坚以“庶政为务”推行儒学,曾亲祀孔子并兴办太学。这反映出这些政权( )

A.继承了中原正统观念 B.推动了北方民族交融

C.促进了西域文化交流 D.稳定了南方社会秩序

3.安南都护府是唐朝在南方边疆设立的重要军政机构,设立初期通过羁縻政策管理当地土著势力,维持了较长时间的稳定。唐中后期,由于藩镇割据、南诏崛起以及地方反抗加剧,安南都护府逐渐失去对交趾地区的控制,最终在唐末与中央脱钩而独立。材料意在解释唐代( )

A.安南都护府兴衰的原因 B.安南都护府的主要职能

C.中央与地方的关系复杂 D.实行羁縻府州制的失误

4.唐朝及后世部分少数民族政权实行多都城制,如渤海国与辽金的五京制度,其观念来自于中原文化中的“天子祭天地,祭四方”的五方观念。辽五京中最后一个都城西京大同府设立之后,《辽史》用“五京备焉”以表达了五京之数终于齐备之意。据此可知( )

A.少数民族政权全盘接受中原文化

B.这一时期北方经济实力更加强大

C.辽朝兼顾中原文化与本民族习俗

D.通过都城制度强化统治的合法性

提升题:

5.北宋与辽夏通过“澶渊之盟”“庆历和议”确立朝贡体系,以榷场贸易推动茶马丝盐流通;金元两代则通过“猛安谋克”“行省制”实现制度融合。西夏仿唐宋官制又创制西夏文,元朝延续汉法治理又实施“四等人制”。这反映出该历史时期( )

A.华夏认同以继承中原文化为正统 B.民族交融以政治经济为主

C.民族政权在深度融合中走向并立 D.民族间互动呈现多样形态

6.下表所示是摘自《明史》的史料,其蕴含的主题是( )

史料 出处

“昔陈景文为令,徭、獞皆应差徭,厥后抚字乖方,始仍反侧。诚使守令得人,示以恩信,谕以祸福,亦当革心……此可为治蛮之实鉴” 《土司传·序》

“帝曰:‘蛮民亦朕赤子,杀至千数,岂无胁从非辜者。以后宜开示恩信,抚慰而降之’” 《广西土司列传》

“苗蛮阻险自固,易动难服,自其性然。而草薙禽狝,滥杀邀功,贪货贿,兴事端,控驭乖方,绥怀无策,则镇将之过也” 《韩观列传》

A.牧民官对政府的价值 B.民族习性与地方割据

C.恩威并施的民族政策 D.民族关系的曲折发展

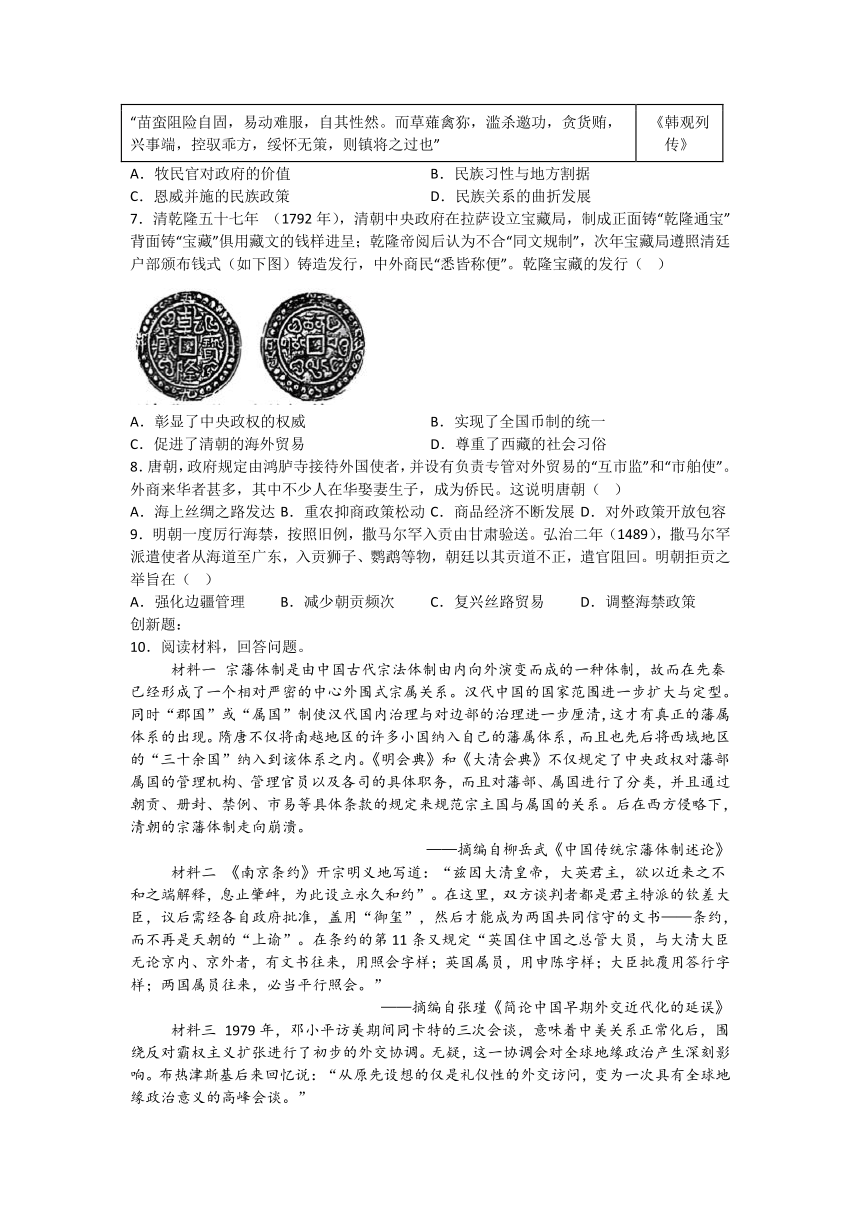

7.清乾隆五十七年 (1792年),清朝中央政府在拉萨设立宝藏局,制成正面铸“乾隆通宝”背面铸“宝藏”俱用藏文的钱样进呈;乾隆帝阅后认为不合“同文规制”,次年宝藏局遵照清廷户部颁布钱式(如下图)铸造发行,中外商民“悉皆称便”。乾隆宝藏的发行( )

A.彰显了中央政权的权威 B.实现了全国币制的统一

C.促进了清朝的海外贸易 D.尊重了西藏的社会习俗

8.唐朝,政府规定由鸿胪寺接待外国使者,并设有负责专管对外贸易的“互市监”和“市舶使”。外商来华者甚多,其中不少人在华娶妻生子,成为侨民。这说明唐朝( )

A.海上丝绸之路发达 B.重农抑商政策松动 C.商品经济不断发展 D.对外政策开放包容

9.明朝一度厉行海禁,按照旧例,撒马尔罕入贡由甘肃验送。弘治二年(1489),撒马尔罕派遣使者从海道至广东,入贡狮子、鹦鹉等物,朝廷以其贡道不正,遣官阻回。明朝拒贡之举旨在( )

A.强化边疆管理 B.减少朝贡频次 C.复兴丝路贸易 D.调整海禁政策

创新题:

10.阅读材料,回答问题。

材料一 宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制,故而在先秦已经形成了一个相对严密的中心外围式宗属关系。汉代中国的国家范围进一步扩大与定型。同时“郡国”或“属国”制使汉代国内治理与对边部的治理进一步厘清,这才有真正的藩属体系的出现。隋唐不仅将南越地区的许多小国纳入自己的藩属体系,而且也先后将西域地区的“三十余国”纳入到该体系之内。《明会典》和《大清会典》不仅规定了中央政权对藩部属国的管理机构、管理官员以及各司的具体职务,而且对藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。后在西方侵略下,清朝的宗藩体制走向崩溃。

——摘编自柳岳武《中国传统宗藩体制述论》

材料二 《南京条约》开宗明义地写道:“兹因大清皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释,息止肇衅,为此设立永久和约”。在这里,双方谈判者都是君主特派的钦差大臣,议后需经各自政府批准,盖用“御玺”,然后才能成为两国共同信守的文书——条约,而不再是天朝的“上谕”。在条约的第11条又规定“英国住中国之总管大员,与大清大臣无论京内、京外者,有文书往来,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批覆用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”

——摘编自张瑾《简论中国早期外交近代化的延误》

材料三 1979年,邓小平访美期间同卡特的三次会谈,意味着中美关系正常化后,围绕反对霸权主义扩张进行了初步的外交协调。无疑,这一协调会对全球地缘政治产生深刻影响。布热津斯基后来回忆说:“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”

——摘编自董振瑞《邓小平与卡特时期的中美外交博弈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代宗藩体制长期存在的原因。

(2)对比材料一、二,指出晚清外交的变化,并结合所学知识评价上述变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述你对材料中布热津斯基回忆的理解,并概括影响国与国之间关系发展的主要因素。

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 为巩固边塞,唐王朝从公元618年开始对甘肃、青海、南疆多次发兵,消灭了甘肃兰州和武威的割据政权。打败青海吐谷浑,解除了对河西走廊交通线的威胁。攻占高昌,设安西都护。其后,继续对南疆用兵,在庭州设北庭都护府,使天山南北的广大地区均属于唐朝管辖。

——摘编自王廷科《从历史上的西北开发看今日西部大开发》

材料二 “一五”计划时期重点工程的大区分布表

地区 项目数(个) 占全部项目数的百分比(%)

东北区 56 37.3

华北区 27 18.0

华东区 5 3.4

中南区 18 12.0

西南区 11 7.3

西北区 33 22.0

——摘编自杨才林、王俊洁《新中国成立之初到七十年代的两次西北开发述论》

材料三 近代以来,大多数工业分布在上海、广州、天津等通商口岸,资源丰富的西北地区工业分布很少。因此,“一五”建设布局的指导思想是:“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况,在全国各地适当分布工业的生产力,使工业企业接近原料、燃料产区和消费地区,并使工业布局适应巩固国防的要求,逐步提高落后地区的经济水平。”

——摘编自杨才林、王俊洁《新中国成立之初到七十年代的两次西北开发述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代加强对西北地区管理的意义。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析“一五”计划加强西北建设的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,总结西北建设对提高国家治理的启示。

答案解析:

基础题:

1.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】秦朝的民族关系、两汉的民族关系

【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:秦汉(中国)。根据材料概括可知:材料涉及的是秦汉时期的西南部族分布图,从图中可以看出秦汉时期在该地设郡进行统一管理,并有交通建设,且设计半农半牧部落,说明随着国家的统一,对地方实行统一的管理,有利于民族交融,民族关系得到了一定的发展,C项正确;从材料展示的经济发展模式,无法得出西南地区经济发达,排除A项;材料仅涉及西南地区的部族分布,无法从整体上得出内陆边疆实现一体化管理,排除B项;材料仅涉及了西南地区的交通建设,无法得出全国性道路交通网形成,排除D项。故选C项。

2.【难度】0.65

【知识点】两汉的民族关系

【详解】根据主题干的设问词,可知本题是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。根据材料概括可知:匈奴贵族刘渊通过继承汉统、追尊刘禅,表明自己延续中原正统王朝的合法性;氐族苻坚通过推行儒学、祭祀孔子、兴办太学,吸收中原文化传统。两者的共同点是少数民族政权主动接受和继承中原文化的正统观念,A项正确;题干未直接体现民族交融(如胡汉通婚、习俗融合等),重点在于文化继承,排除B项;题干未提及西域,无法得出促进了西域文化交流,排除C项;刘渊和苻坚的活动主要在北方,与南方无关,排除D项。故选A项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】隋唐时期的民族关系

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是有推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。材料先阐述安南都护府设立初期借羁縻政策维持稳定,接着说明唐中后期因藩镇割据、南诏崛起等失去对交趾地区控制并独立,清晰呈现了其从设立稳定到失去控制独立的兴衰过程及背后原因,A项正确;材料未着重介绍安南都护府的主要职能,重点在其兴衰变化,排除B项;“中央与地方关系复杂”表述过于宽泛,材料聚焦的是安南都护府这一特定地方军政机构的兴衰,并非全面阐述中央与地方复杂关系,排除C项;材料虽提及羁縻政策,但还涉及藩镇割据、南诏崛起等其他导致安南都护府兴衰的因素,“实行羁縻府州制的失误”不能涵盖全部内容,且材料重点是安南都护府兴衰,并非批判羁縻府州制,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】两宋时期的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“唐朝及后世部分少数民族政权实行多都城制,如渤海国与辽金的五京制度,其观念来自于中原文化中的‘天子祭天地,祭四方’的五方观念”结合所学知识可知,少数民族政权借鉴中原文化中的政治观念(五方观念象征天子对天下的统治),通过构建符合中原文化认知的都城制度,强化自身统治的合法性。中原文化中“五方”与“天子统治四方”的关联,被少数民族政权借用,使自身政权在文化象征上与“正统”接轨,从而获得更广泛的认同,体现少数民族政权通过都城制度强化统治的合法性,D项正确;题干仅体现对“五方观念”的借鉴,未涉及“全盘”,且少数民族政权在学习中原文化的同时往往保留自身文化特色,排除A项;题干未提及南北经济实力对比,都城制度的设立更多与政治、文化相关,与经济实力无直接关联,排除B项;题干仅强调辽对中原“五方观念”的借鉴,未体现“本民族习俗”的内容,无法支持“兼顾”的结论,排除C项。故选D项。

提升题:

5.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】两宋时期的民族关系、元朝的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋元时期(中国)。根据材料“北宋与辽夏通过‘澶渊之盟’‘庆历和议’确立朝贡体系,以榷场贸易推动茶马丝盐流通”结合所学知识可知,材料呈现战争与和平(和议)、经济互动(榷场)、制度融合(行省制/猛安谋克)、文化交融(西夏文与唐宋官制)等多重史实,体现了民族间互动的多样形态,D项正确;根据所学知识可知,材料中金朝的“猛安谋克”,元朝的“行省制”“四等人制”,西夏文的创制都是少数民族政权的创新,不是以继承中原文化为正统,排除A项;材料呈现的多是政治经济交融,但这不等于当时民族交融以政治经济为主,排除B项;民族政权在深度融合中走向元朝的大一统,而不是走向并立,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】明朝的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“示以恩信,谕以祸福”“宜开示恩信,抚慰而降之”“控驭乖方,绥怀无策”结合所学知识可知,在对待猺、獞、苗等少数民族的方式上,统治者反对暴力管理,主张恩威并施,C项正确;三则材料并非都涉及牧民官,未提及官员的价值,而是强调治理方式排除,排除A项;明代地方受到中央的严格监管,割据势力难以存在,排除B项;材料未体现民族关系的“曲折”发展过程,仅讨论治理策略,并未涉及民族关系的曲折发展,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】清朝的民族关系

【详解】据本题题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料结合所学可知,乾隆宝藏钱的发行并非单纯的经济举措,而是清朝通过货币主权强化对西藏治权的政治实践。从首版钱样被否到最终版遵循“满汉藏”文字秩序,本质是中央政权对地方控制权的明确宣示,A项正确;根据所学知识,清朝乾隆时期国内流通的货币主要是白银和圆形方块的铜钱,乾隆宝藏主要用于西藏地区以及和内地的贸易,当时全国币制并没有统一,排除B项;材料虽然提到中外商民“悉皆称便”,但此货币主要流通于西藏地区,不是用于对外贸易,排除C项;虽然货币的背面文字为藏文,是为了便利其在西藏地区的使用,不是尊重了西藏的社会习俗,排除D项。故选A项。

8.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】隋唐时期的对外交往

【详解】据本题主题干设问词,可知这是本质题。时空是:唐朝时期(中国)。根据“由鸿胪寺接待外国使者”“互市监”“市舶使”“专管对外贸易”“来华者甚多”等信息,结合所学可知,唐朝政府在中央设立管理外交事务的机构,派遣官员管理和规范外贸,吸引了大量外商来华并长期侨居等,说明唐朝对外政策开放包容,D项正确;材料没有体现唐朝海上丝绸之路范围广泛、外贸繁忙的信息,排除A项;材料没有体现唐朝政府放宽抑商政策的信息,排除B项;商品经济不断发展与唐朝政府设立“鸿胪寺”“互市监”和“市舶使”等机构不符,排除C项。故选D项。

9.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】元明清时期的对外交往

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料及所学可知,明朝以“贡道不正”拒贡撒马尔罕使者,根本目的在于通过规范朝贡路线强化边疆管控,确保中央对涉外事务的绝对主导。这一行为既符合明代朝贡制度“定贡道、明等级”的特征,也与海禁政策下维护边疆安全的需求一致,A项正确;题干未提及明朝试图减少朝贡次数,仅强调“贡道不正”。朝贡制度下,明朝更注重通过规范贡道来彰显天朝上国的秩序,而非主动压缩朝贡规模,排除B项;明朝并未主动复兴丝路贸易,而是被动维护既有朝贡规则,且弘治时期海禁严格,丝路贸易并非政策重点,排除C项;明朝拒绝海道入贡,恰恰是严格执行海禁、防范海路私通的体现,而非“调整”政策,排除D项。故选A项。

创新题:

10.【答案】(1)原因:古代宗法观念的影响;不断完善大一统国家治理的需要;统治者宣扬国威的考虑;中国农耕经济长期繁荣发达,有强大的向心力;中华文化以和为贵的思想理念。(答出三点即可)

(2)变化:由宗藩体系向近代条约体系过渡;由独立自主外交(朝贡外交)向屈辱外交过渡。(答出一点即可分)评价:反映了清王朝对近代条约外交的愚昧无知,签订的并非万年和约,致使中国主权的沦丧:便利了西方列强的侵略,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会:冲击了传统华夷观念,客观上加快了中国与世界的接轨:客观上推动了中国外交近代化,一定程度上便利了西方文明传入中国。(答出两点即可)

(3)理解:首先,从亚太地缘政治视角看,中美建交有助于台湾问题的和平解决,有利于管控分歧维护亚太稳定,为世界各国解决分歧提供了外交合作的典范。其次,从当时全球地缘政治视角看,中美作为当时的举足轻重的大国,中美建交有力地反击了苏联霸权,对世界的和平发挥了积极作用;最后,从后来全球地缘政治视角看,中美建交有利于全球地缘政治的和平稳定。所以中美建交深深地影响了全球地缘政治。(答出两点即可)因素:国家利益、国家实力、国际形势、国家战略、意识形态或社会制度。(答出三点即可)

【难度】0.4

【知识点】《南京条约》及其附件、第一次鸦片战争的影响、中美关系正常化、元明清时期的对外交往

【详解】(1)本题是背景题,时空是古代的中国。根据材料一“宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制,故而在先秦已经形成了一个相对严密的中心外围式宗属关系。”结合所学知识从历史传统的角度分析可知,古代宗法观念的影响;根据材料一“汉代中国的国家范围进一步扩大与定型。同时‘郡国’或‘属国’制使汉代国内治理与对边部的治理进一步厘清,这才有真正的藩属体系的出现。”结合所学知识从国家治理的角度分析,不断完善大一统国家治理的需要;根据材料一“藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。”可结合所学知识从统治者的角度分析可知,统治者宣扬国威的考虑;根据材料一“宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制”结合所学知识从古代的文化角度进行分析可知,中华文化以和为贵的思想理念;再结合所学知识从中国古代的经济角度分析可知,中国农耕经济长期繁荣发达,有强大的向心力。

(2)本题是对比题、评价题,时空是晚清时期的中国。第一小问变化:根据材料二“在这里,双方谈判者都是君主特派的钦差大臣,议后需经各自政府批准,盖用‘御玺’,然后才能成为两国共同信守的文书——条约,而不再是天朝的‘上谕’。”结合所学知识从外交体系的角度进行分析可知,由宗藩体系向近代条约体系过渡;根据材料二“英国属员,用申陈字样;大臣批复用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”与根据材料一“《明会典》和《大清会典》不仅规定了中央政权对藩部属国的管理机构、管理官员以及各司的具体职务,而且对藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。”结合所学知识从外交主权的角度分析可知,由独立自主外交(朝贡外交)向屈辱外交过渡。

第二小问评价,本题可以从积极与消极影响的角度分析。先从积极角度分析,根据材料二“兹因大清皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释,息止肇衅,为此设立永久和约”结合所学知识从外交主权的角度分析可知,反映了清王朝对近代条约外交的愚昧无知,签订的并非万年和约,致使中国主权的沦丧;根据材料二“《南京条约》开宗明义地写道”结合所学知识从近代中国的社会性质角度分析可知,便利了西方列强的侵略,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

从消极角度分析,根据材料二“与大清大臣无论京内、京外者,有文书往来,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批覆用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”结合所学知识从外交观念的角度分析可知,冲击了传统华夷观念,客观上加快了中国与世界的接轨;根据材料二“张瑾《简论中国早期外交近代化的延误》”结合所学知识从近代化的角度分析可知,客观上推动了中国外交近代化,一定程度上便利了西方文明传入中国。

(3)本题是评论解说题。时空是20世纪七十年代的世界。第一小问理解,本题为开放性试题,答案言之成理即可。如根据材料“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”可知,材料强调的是全球地缘政治。关于阐释可从亚太地缘政治、当时全球地缘政治、后来全球地缘政治等角度进行分析。

首先,从亚太地缘政治的角度分析可知,根据材料三“邓小平访美期间同卡特的三次会谈,意味着中美关系正常化后”结合所学知识从当时的亚太局势的角度分析可知,首先,从亚太地缘政治视角看,中美建交有助于台湾问题的和平解决,有利于管控分歧维护亚太稳定,为世界各国解决分歧提供了外交合作的典范。

从当时全球地缘政治的角度分析可知,根据材料三“意味着中美关系正常化后,围绕反对霸权主义扩张进行了初步的外交协调。”结合所学知识从冷战的局势发展角度进行分析可知,其次,从当时全球地缘政治视角看,从当时全球地缘政治视角看,中美作为当时的举足轻重的大国,中美建交有力地反击了苏联霸权,对世界的和平发挥了积极作用。

从后来全球地缘政治等角度进行分析,根据材料三“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”结合所学知识从全球局势发展的角度分析可知,最后,从后来全球地缘政治视角看,中美建交有利于全球地缘政治的和平稳定。所以中美建交深深地影响了全球地缘政治。

第二小问因素,根据材料一“1979年,邓小平访美期间同卡特的三次会谈”结合所学知识从国家发展的角度可知,国家利益与国家战略;根据材料三“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问”结合所学知识从国际局势的角度分析可知,国际形势;根据材料三“变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”结合所学知识从全球局势的角度分析可知,国家实力;再结合所学知识从外交的角度分析可知,意识形态或社会制度。

11.【答案】(1)意义:维护了边疆地区稳定;促进了边疆地区的开发;推动了中原与边疆地区的民族交融;确保了丝绸之路的畅通。(任答3点)

(2)原因:西北地区资源丰富;巩固国防的要求;为了促进工业布局的均衡;西北地区经济发展的需要;西北地区便于接受苏联的援助。(任答3点)

(3)启示:重视国家工业布局的均衡性;坚持经济发展与国防安全并重。(言之有理,即可得分)

【难度】0.4

【知识点】一五计划、隋唐时期的民族关系

【解析】【小题1】本题为影响题。时空为唐朝(中国)。根据材料“消灭了甘肃兰州和武威的割据政权”可知,维护了边疆地区稳定;根据材料“设安西都护”和“在庭州设北庭都护府”可知,促进了边疆地区的开发;结合所学知识可知,推动了中原与边疆地区的民族交融;根据材料“解除了对河西走廊交通线的威胁”可知,确保了丝绸之路的畅通。

【小题2】本题为原因题。时空为新中国成立初期。根据材料二中西北区所占项目数量及材料三中关键信息“资源丰富的西北地区”可知,西北地区资源丰富;根据材料“使工业布局适应巩固国防的要求”可知,巩固国防的要求;根据材料“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况”可知,为了促进工业布局的均衡;根据材料“逐步提高落后地区的经济水平”可知,西北地区经济发展的需要;根据材料结合所学知识可知,西北地区便于接受苏联的援助。

【小题3】本题为认识题。时空为当代中国。根据材料“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况”并结合所学可知,要重视国家工业布局的均衡性;根据材料“使工业企业接近原料、燃料产区和消费地区,并使工业布局适应巩固国防的要求,逐步提高落后地区的经济水平”并结合所学可知,坚持经济发展与国防安全并重。

【课标要求】

了解中国古代民族政策和处理对外体制的演变 认识其促进统一多民族国家发展的作用。

【知识解读】中国古代的民族关系与对外交往

★聚焦:梳理古代民族政策和处理对外体制演变过程,归纳其特点,并分析政策的时代背景和影响?

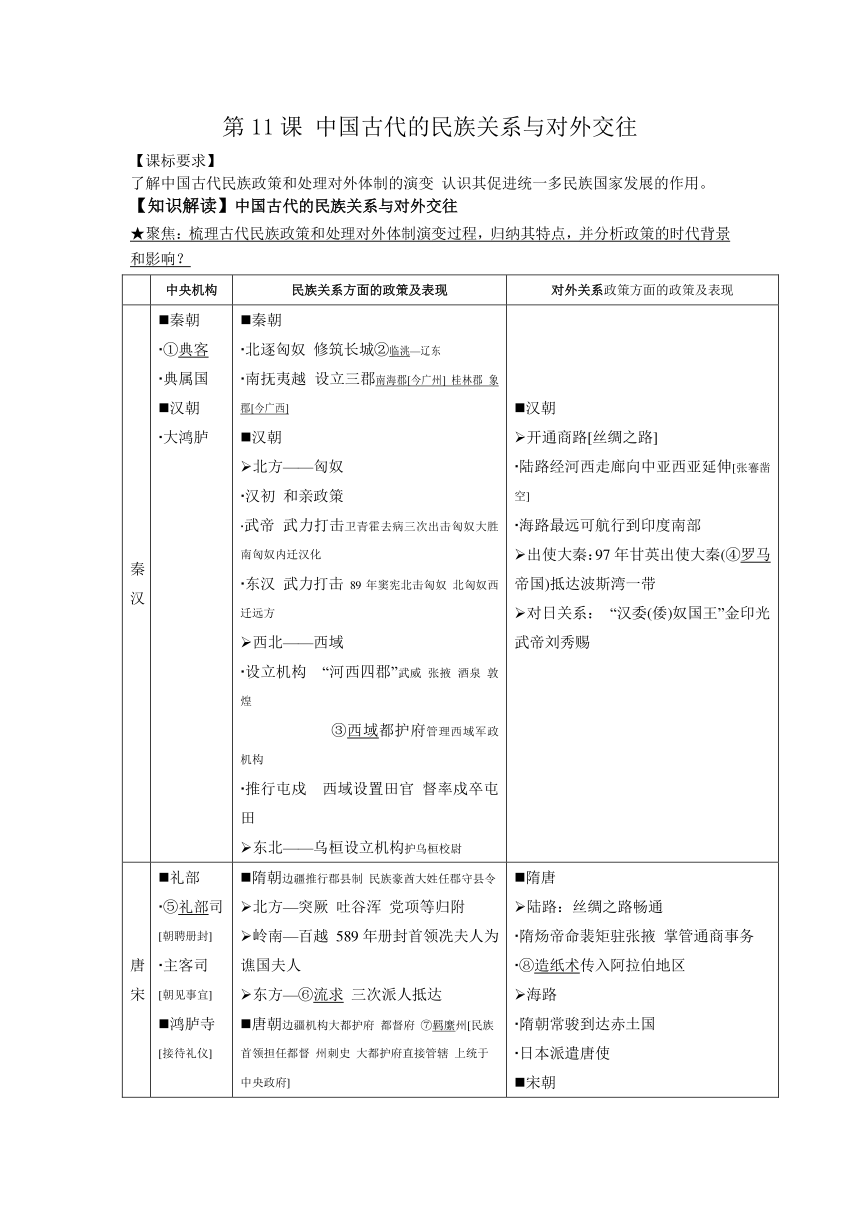

中央机构 民族关系方面的政策及表现 对外关系政策方面的政策及表现

秦汉 秦朝 ①典客 典属国 汉朝 大鸿胪 秦朝 北逐匈奴 修筑长城②临洮—辽东 南抚夷越 设立三郡南海郡[今广州] 桂林郡 象郡[今广西] 汉朝 北方——匈奴 汉初 和亲政策 武帝 武力打击卫青霍去病三次出击匈奴大胜 南匈奴内迁汉化 东汉 武力打击89年窦宪北击匈奴 北匈奴西迁远方 西北——西域 设立机构 “河西四郡”武威 张掖 酒泉 敦煌 ③西域都护府管理西域军政机构 推行屯戍 西域设置田官 督率戍卒屯田 东北——乌桓设立机构护乌桓校尉 汉朝 开通商路[丝绸之路] 陆路经河西走廊向中亚西亚延伸[张謇凿空] 海路最远可航行到印度南部 出使大秦:97年甘英出使大秦(④罗马帝国)抵达波斯湾一带 对日关系: “汉委(倭)奴国王”金印光武帝刘秀赐

唐宋 礼部 ⑤礼部司 [朝聘册封] 主客司 [朝见事宜] 鸿胪寺 [接待礼仪] 隋朝边疆推行郡县制 民族豪酋大姓任郡守县令 北方—突厥 吐谷浑 党项等归附 岭南—百越 589年册封首领冼夫人为谯国夫人 东方—⑥流求 三次派人抵达 唐朝边疆机构大都护府 都督府 ⑦羁縻州[民族首领担任都督 州刺史 大都护府直接管辖 上统于中央政府] 北方—突厥回纥关系良好设安北 单于 安东都护府 西北—安西和北庭都护府各族称唐太宗“天可汗” 西部—吐蕃和亲会盟文成公主 金城公主先后入藏 西南—南诏册封南诏王 其多次遣子弟入唐学习 南方—安南都护府 宋朝与辽西夏金并立中交融发展 隋唐 陆路:丝绸之路畅通 隋炀帝命裴矩驻张掖 掌管通商事务 ⑧造纸术传入阿拉伯地区 海路 隋朝常骏到达赤土国 日本派遣唐使 宋朝 北方陆路交通阻隔 海路转趋发达 泉州成为重要的对外贸易港

元明清 元朝 宣政院 [忽必烈封八思巴帝师] 明朝 礼部 鸿胪寺 提督四夷馆[培养民族文字翻译人才] 清朝 ⑨理藩院 元朝差别对待的民族政策 东北云南等地设⑩行省征发赋役 明朝卫所和土司由各族酋长⑾世袭任职进贡土物接受朝廷征调军兵 北方—蒙古 修长城嘉峪关—鸭绿江设“九边”和互市贸易 东北—女真设都司 卫所‖西北—蒙古设卫所 西南—设土司‖西藏敕封 “王”“法王” 都司和贡赐茶马贸易 清朝 北方—漠南蒙古满蒙联姻 实行盟旗制 西北—漠西蒙古准噶尔部军事平叛土 尔扈特部回归 西藏—册封“达赖”“班禅” 设西宁 驻藏办事大臣 西南——沿袭土司制度 后 “⑿改土归流” 元朝 通往欧洲的海陆通道都很通畅 13世纪《马可·波罗行纪》 明清:对外交往转向闭关锁国 官方 朝贡体系主导 中俄订立《尼布楚条约》1689年 18世纪英国马戛尔尼使团来华无果而终 民间 ⒀朝贡贸易体系下民间贸易不绝走私贸易 郑和下西洋1405——1433 新航路开辟西方开展殖民贸易太平洋贸易圈 葡萄牙 澳门到日本;澳门经印度到欧洲 ⒁西班牙 马尼拉到墨西哥的大帆船贸易

备注 古代民族政策:战争 和平[和亲 会盟 册封 设置机构机构发展趋势:羁縻州府土司→行省流官] 互市贸易 屯田戍边 古代对外政策:朝贡体制 朝贡贸易

【教材问答】

p63根据课文内容回答即可。明朝修筑长城,并且沿长城布置九个重要的军事重镇“九边”,但同时在相对和平的时候,在“九边”的辽东、宣府、大同等地,也会开放马市。

教师可以适当拓展,强调中原与北方游牧民族之间的贸易早在明朝以前就已经有了,如唐朝“以金帛市马”,宋与辽、金之问的交易物品更广泛,明朝也通过食物、纺织品、日常生活品及其他手工业制品与蒙古族进行交易。蒙古族提供的商品主要是马,故称“马市”,当然也会有牛、肉、羊毛、马鬃、皮张等商品。

p66-1明清两代政府对海外贸易的态度都不是很积极。明朝开放海禁后,向下海贸易商船发放“商引”(实际上是一种需要缴纳税款才能获得的准许证),征收“引税”,以进行管控。清朝则是通过具有官商性质的“十三行”(指鸦片战争前官府特别许可在广州从事对外贸易的商行,最多时达26家,少时4家,但习称“十三行”)来垄断对外贸易。

p66-2

民族交往交流交融的方式有很多种。第一,政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构,如汉朝的西域都护府、唐朝的大都护府、明清时期的羁縻卫所与土司等。第二,经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市、宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。第三,在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,残酷斗争是一方面,但还有民族交融的一面,斗争与交融是同时并进的,斗争结束的时候也就是交融完成了,这一点不必讳言。而且,在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。第四,社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

p66-3

在唐都长安,不仅生活着井真成那样来自日本的遣唐使,还活跃着来自中亚、印度、阿拉伯乃至东罗马帝国的使者、僧侣、客商、学者、匠人。那时,长安不仅是唐朝的政治、经济、军事的中枢,也是东西方文化交融汇聚的中心。向达在《唐代长安与西域文明》中说:“贞观以来,边裔诸国率以子弟入质于唐,诸国人流寓长安者亦不一而足……第七世纪以降之长安,几乎为一国际的都会,各种人民,各种宗教,无不可于长安得之。”在长安的西市,有不少胡商。唐朝的服饰、饮食、宫室、乐舞,也大有胡风。从唐人的诗中也可以看到长安的国际性。例如,李白的诗中就有不少写“胡姬”。《少年行》中写道:“五陵年少金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处 笑入胡姬酒肆中。”因此,从唐诗可以看到唐朝长安的国际性。至于唐朝长安的城市面貌,可以查阅史念海《西安历史地图集》、向达《唐代长安与西域文明》等著作。

【练习巩固】

基础题:

1.下图为秦汉时期西南部族分布图。据此判断,秦汉时期( )

A.西南地区经济发达 B.内陆边疆实现一体化管理

C.民族交融有一定发展 D.全国性道路交通网形成

2.西晋末年,匈奴贵族刘渊以“兄亡弟绍”名义继承汉统,建国号为“汉”,追尊刘禅为孝怀皇帝;氐族苻坚以“庶政为务”推行儒学,曾亲祀孔子并兴办太学。这反映出这些政权( )

A.继承了中原正统观念 B.推动了北方民族交融

C.促进了西域文化交流 D.稳定了南方社会秩序

3.安南都护府是唐朝在南方边疆设立的重要军政机构,设立初期通过羁縻政策管理当地土著势力,维持了较长时间的稳定。唐中后期,由于藩镇割据、南诏崛起以及地方反抗加剧,安南都护府逐渐失去对交趾地区的控制,最终在唐末与中央脱钩而独立。材料意在解释唐代( )

A.安南都护府兴衰的原因 B.安南都护府的主要职能

C.中央与地方的关系复杂 D.实行羁縻府州制的失误

4.唐朝及后世部分少数民族政权实行多都城制,如渤海国与辽金的五京制度,其观念来自于中原文化中的“天子祭天地,祭四方”的五方观念。辽五京中最后一个都城西京大同府设立之后,《辽史》用“五京备焉”以表达了五京之数终于齐备之意。据此可知( )

A.少数民族政权全盘接受中原文化

B.这一时期北方经济实力更加强大

C.辽朝兼顾中原文化与本民族习俗

D.通过都城制度强化统治的合法性

提升题:

5.北宋与辽夏通过“澶渊之盟”“庆历和议”确立朝贡体系,以榷场贸易推动茶马丝盐流通;金元两代则通过“猛安谋克”“行省制”实现制度融合。西夏仿唐宋官制又创制西夏文,元朝延续汉法治理又实施“四等人制”。这反映出该历史时期( )

A.华夏认同以继承中原文化为正统 B.民族交融以政治经济为主

C.民族政权在深度融合中走向并立 D.民族间互动呈现多样形态

6.下表所示是摘自《明史》的史料,其蕴含的主题是( )

史料 出处

“昔陈景文为令,徭、獞皆应差徭,厥后抚字乖方,始仍反侧。诚使守令得人,示以恩信,谕以祸福,亦当革心……此可为治蛮之实鉴” 《土司传·序》

“帝曰:‘蛮民亦朕赤子,杀至千数,岂无胁从非辜者。以后宜开示恩信,抚慰而降之’” 《广西土司列传》

“苗蛮阻险自固,易动难服,自其性然。而草薙禽狝,滥杀邀功,贪货贿,兴事端,控驭乖方,绥怀无策,则镇将之过也” 《韩观列传》

A.牧民官对政府的价值 B.民族习性与地方割据

C.恩威并施的民族政策 D.民族关系的曲折发展

7.清乾隆五十七年 (1792年),清朝中央政府在拉萨设立宝藏局,制成正面铸“乾隆通宝”背面铸“宝藏”俱用藏文的钱样进呈;乾隆帝阅后认为不合“同文规制”,次年宝藏局遵照清廷户部颁布钱式(如下图)铸造发行,中外商民“悉皆称便”。乾隆宝藏的发行( )

A.彰显了中央政权的权威 B.实现了全国币制的统一

C.促进了清朝的海外贸易 D.尊重了西藏的社会习俗

8.唐朝,政府规定由鸿胪寺接待外国使者,并设有负责专管对外贸易的“互市监”和“市舶使”。外商来华者甚多,其中不少人在华娶妻生子,成为侨民。这说明唐朝( )

A.海上丝绸之路发达 B.重农抑商政策松动 C.商品经济不断发展 D.对外政策开放包容

9.明朝一度厉行海禁,按照旧例,撒马尔罕入贡由甘肃验送。弘治二年(1489),撒马尔罕派遣使者从海道至广东,入贡狮子、鹦鹉等物,朝廷以其贡道不正,遣官阻回。明朝拒贡之举旨在( )

A.强化边疆管理 B.减少朝贡频次 C.复兴丝路贸易 D.调整海禁政策

创新题:

10.阅读材料,回答问题。

材料一 宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制,故而在先秦已经形成了一个相对严密的中心外围式宗属关系。汉代中国的国家范围进一步扩大与定型。同时“郡国”或“属国”制使汉代国内治理与对边部的治理进一步厘清,这才有真正的藩属体系的出现。隋唐不仅将南越地区的许多小国纳入自己的藩属体系,而且也先后将西域地区的“三十余国”纳入到该体系之内。《明会典》和《大清会典》不仅规定了中央政权对藩部属国的管理机构、管理官员以及各司的具体职务,而且对藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。后在西方侵略下,清朝的宗藩体制走向崩溃。

——摘编自柳岳武《中国传统宗藩体制述论》

材料二 《南京条约》开宗明义地写道:“兹因大清皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释,息止肇衅,为此设立永久和约”。在这里,双方谈判者都是君主特派的钦差大臣,议后需经各自政府批准,盖用“御玺”,然后才能成为两国共同信守的文书——条约,而不再是天朝的“上谕”。在条约的第11条又规定“英国住中国之总管大员,与大清大臣无论京内、京外者,有文书往来,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批覆用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”

——摘编自张瑾《简论中国早期外交近代化的延误》

材料三 1979年,邓小平访美期间同卡特的三次会谈,意味着中美关系正常化后,围绕反对霸权主义扩张进行了初步的外交协调。无疑,这一协调会对全球地缘政治产生深刻影响。布热津斯基后来回忆说:“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”

——摘编自董振瑞《邓小平与卡特时期的中美外交博弈》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代宗藩体制长期存在的原因。

(2)对比材料一、二,指出晚清外交的变化,并结合所学知识评价上述变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述你对材料中布热津斯基回忆的理解,并概括影响国与国之间关系发展的主要因素。

11.阅读材料,完成下列要求。

材料一 为巩固边塞,唐王朝从公元618年开始对甘肃、青海、南疆多次发兵,消灭了甘肃兰州和武威的割据政权。打败青海吐谷浑,解除了对河西走廊交通线的威胁。攻占高昌,设安西都护。其后,继续对南疆用兵,在庭州设北庭都护府,使天山南北的广大地区均属于唐朝管辖。

——摘编自王廷科《从历史上的西北开发看今日西部大开发》

材料二 “一五”计划时期重点工程的大区分布表

地区 项目数(个) 占全部项目数的百分比(%)

东北区 56 37.3

华北区 27 18.0

华东区 5 3.4

中南区 18 12.0

西南区 11 7.3

西北区 33 22.0

——摘编自杨才林、王俊洁《新中国成立之初到七十年代的两次西北开发述论》

材料三 近代以来,大多数工业分布在上海、广州、天津等通商口岸,资源丰富的西北地区工业分布很少。因此,“一五”建设布局的指导思想是:“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况,在全国各地适当分布工业的生产力,使工业企业接近原料、燃料产区和消费地区,并使工业布局适应巩固国防的要求,逐步提高落后地区的经济水平。”

——摘编自杨才林、王俊洁《新中国成立之初到七十年代的两次西北开发述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代加强对西北地区管理的意义。

(2)根据材料二、三并结合所学知识,分析“一五”计划加强西北建设的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,总结西北建设对提高国家治理的启示。

答案解析:

基础题:

1.【答案】C

【难度】0.65

【知识点】秦朝的民族关系、两汉的民族关系

【详解】根据材料主题干的设问词可知本题是推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:秦汉(中国)。根据材料概括可知:材料涉及的是秦汉时期的西南部族分布图,从图中可以看出秦汉时期在该地设郡进行统一管理,并有交通建设,且设计半农半牧部落,说明随着国家的统一,对地方实行统一的管理,有利于民族交融,民族关系得到了一定的发展,C项正确;从材料展示的经济发展模式,无法得出西南地区经济发达,排除A项;材料仅涉及西南地区的部族分布,无法从整体上得出内陆边疆实现一体化管理,排除B项;材料仅涉及了西南地区的交通建设,无法得出全国性道路交通网形成,排除D项。故选C项。

2.【难度】0.65

【知识点】两汉的民族关系

【详解】根据主题干的设问词,可知本题是本质题。根据材料时间信息可知准确时空是:魏晋南北朝时期(中国)。根据材料概括可知:匈奴贵族刘渊通过继承汉统、追尊刘禅,表明自己延续中原正统王朝的合法性;氐族苻坚通过推行儒学、祭祀孔子、兴办太学,吸收中原文化传统。两者的共同点是少数民族政权主动接受和继承中原文化的正统观念,A项正确;题干未直接体现民族交融(如胡汉通婚、习俗融合等),重点在于文化继承,排除B项;题干未提及西域,无法得出促进了西域文化交流,排除C项;刘渊和苻坚的活动主要在北方,与南方无关,排除D项。故选A项。

3.【答案】A

【难度】0.65

【知识点】隋唐时期的民族关系

【详解】根据本题主题干的设问词,可知这是有推断题。根据材料时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。材料先阐述安南都护府设立初期借羁縻政策维持稳定,接着说明唐中后期因藩镇割据、南诏崛起等失去对交趾地区控制并独立,清晰呈现了其从设立稳定到失去控制独立的兴衰过程及背后原因,A项正确;材料未着重介绍安南都护府的主要职能,重点在其兴衰变化,排除B项;“中央与地方关系复杂”表述过于宽泛,材料聚焦的是安南都护府这一特定地方军政机构的兴衰,并非全面阐述中央与地方复杂关系,排除C项;材料虽提及羁縻政策,但还涉及藩镇割据、南诏崛起等其他导致安南都护府兴衰的因素,“实行羁縻府州制的失误”不能涵盖全部内容,且材料重点是安南都护府兴衰,并非批判羁縻府州制,排除D项。故选A项。

4.【答案】D

【难度】0.65

【知识点】两宋时期的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料“唐朝及后世部分少数民族政权实行多都城制,如渤海国与辽金的五京制度,其观念来自于中原文化中的‘天子祭天地,祭四方’的五方观念”结合所学知识可知,少数民族政权借鉴中原文化中的政治观念(五方观念象征天子对天下的统治),通过构建符合中原文化认知的都城制度,强化自身统治的合法性。中原文化中“五方”与“天子统治四方”的关联,被少数民族政权借用,使自身政权在文化象征上与“正统”接轨,从而获得更广泛的认同,体现少数民族政权通过都城制度强化统治的合法性,D项正确;题干仅体现对“五方观念”的借鉴,未涉及“全盘”,且少数民族政权在学习中原文化的同时往往保留自身文化特色,排除A项;题干未提及南北经济实力对比,都城制度的设立更多与政治、文化相关,与经济实力无直接关联,排除B项;题干仅强调辽对中原“五方观念”的借鉴,未体现“本民族习俗”的内容,无法支持“兼顾”的结论,排除C项。故选D项。

提升题:

5.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】两宋时期的民族关系、元朝的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋元时期(中国)。根据材料“北宋与辽夏通过‘澶渊之盟’‘庆历和议’确立朝贡体系,以榷场贸易推动茶马丝盐流通”结合所学知识可知,材料呈现战争与和平(和议)、经济互动(榷场)、制度融合(行省制/猛安谋克)、文化交融(西夏文与唐宋官制)等多重史实,体现了民族间互动的多样形态,D项正确;根据所学知识可知,材料中金朝的“猛安谋克”,元朝的“行省制”“四等人制”,西夏文的创制都是少数民族政权的创新,不是以继承中原文化为正统,排除A项;材料呈现的多是政治经济交融,但这不等于当时民族交融以政治经济为主,排除B项;民族政权在深度融合中走向元朝的大一统,而不是走向并立,排除C项。故选D项。

6.【答案】C

【难度】0.4

【知识点】明朝的民族关系

【详解】据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“示以恩信,谕以祸福”“宜开示恩信,抚慰而降之”“控驭乖方,绥怀无策”结合所学知识可知,在对待猺、獞、苗等少数民族的方式上,统治者反对暴力管理,主张恩威并施,C项正确;三则材料并非都涉及牧民官,未提及官员的价值,而是强调治理方式排除,排除A项;明代地方受到中央的严格监管,割据势力难以存在,排除B项;材料未体现民族关系的“曲折”发展过程,仅讨论治理策略,并未涉及民族关系的曲折发展,排除D项。故选C项。

7.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】清朝的民族关系

【详解】据本题题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料结合所学可知,乾隆宝藏钱的发行并非单纯的经济举措,而是清朝通过货币主权强化对西藏治权的政治实践。从首版钱样被否到最终版遵循“满汉藏”文字秩序,本质是中央政权对地方控制权的明确宣示,A项正确;根据所学知识,清朝乾隆时期国内流通的货币主要是白银和圆形方块的铜钱,乾隆宝藏主要用于西藏地区以及和内地的贸易,当时全国币制并没有统一,排除B项;材料虽然提到中外商民“悉皆称便”,但此货币主要流通于西藏地区,不是用于对外贸易,排除C项;虽然货币的背面文字为藏文,是为了便利其在西藏地区的使用,不是尊重了西藏的社会习俗,排除D项。故选A项。

8.【答案】D

【难度】0.4

【知识点】隋唐时期的对外交往

【详解】据本题主题干设问词,可知这是本质题。时空是:唐朝时期(中国)。根据“由鸿胪寺接待外国使者”“互市监”“市舶使”“专管对外贸易”“来华者甚多”等信息,结合所学可知,唐朝政府在中央设立管理外交事务的机构,派遣官员管理和规范外贸,吸引了大量外商来华并长期侨居等,说明唐朝对外政策开放包容,D项正确;材料没有体现唐朝海上丝绸之路范围广泛、外贸繁忙的信息,排除A项;材料没有体现唐朝政府放宽抑商政策的信息,排除B项;商品经济不断发展与唐朝政府设立“鸿胪寺”“互市监”和“市舶使”等机构不符,排除C项。故选D项。

9.【答案】A

【难度】0.4

【知识点】元明清时期的对外交往

【详解】根据题干设问词,可知这是目的题,据材料关键信息可知准确时空是:明朝时期的中国。根据材料及所学可知,明朝以“贡道不正”拒贡撒马尔罕使者,根本目的在于通过规范朝贡路线强化边疆管控,确保中央对涉外事务的绝对主导。这一行为既符合明代朝贡制度“定贡道、明等级”的特征,也与海禁政策下维护边疆安全的需求一致,A项正确;题干未提及明朝试图减少朝贡次数,仅强调“贡道不正”。朝贡制度下,明朝更注重通过规范贡道来彰显天朝上国的秩序,而非主动压缩朝贡规模,排除B项;明朝并未主动复兴丝路贸易,而是被动维护既有朝贡规则,且弘治时期海禁严格,丝路贸易并非政策重点,排除C项;明朝拒绝海道入贡,恰恰是严格执行海禁、防范海路私通的体现,而非“调整”政策,排除D项。故选A项。

创新题:

10.【答案】(1)原因:古代宗法观念的影响;不断完善大一统国家治理的需要;统治者宣扬国威的考虑;中国农耕经济长期繁荣发达,有强大的向心力;中华文化以和为贵的思想理念。(答出三点即可)

(2)变化:由宗藩体系向近代条约体系过渡;由独立自主外交(朝贡外交)向屈辱外交过渡。(答出一点即可分)评价:反映了清王朝对近代条约外交的愚昧无知,签订的并非万年和约,致使中国主权的沦丧:便利了西方列强的侵略,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会:冲击了传统华夷观念,客观上加快了中国与世界的接轨:客观上推动了中国外交近代化,一定程度上便利了西方文明传入中国。(答出两点即可)

(3)理解:首先,从亚太地缘政治视角看,中美建交有助于台湾问题的和平解决,有利于管控分歧维护亚太稳定,为世界各国解决分歧提供了外交合作的典范。其次,从当时全球地缘政治视角看,中美作为当时的举足轻重的大国,中美建交有力地反击了苏联霸权,对世界的和平发挥了积极作用;最后,从后来全球地缘政治视角看,中美建交有利于全球地缘政治的和平稳定。所以中美建交深深地影响了全球地缘政治。(答出两点即可)因素:国家利益、国家实力、国际形势、国家战略、意识形态或社会制度。(答出三点即可)

【难度】0.4

【知识点】《南京条约》及其附件、第一次鸦片战争的影响、中美关系正常化、元明清时期的对外交往

【详解】(1)本题是背景题,时空是古代的中国。根据材料一“宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制,故而在先秦已经形成了一个相对严密的中心外围式宗属关系。”结合所学知识从历史传统的角度分析可知,古代宗法观念的影响;根据材料一“汉代中国的国家范围进一步扩大与定型。同时‘郡国’或‘属国’制使汉代国内治理与对边部的治理进一步厘清,这才有真正的藩属体系的出现。”结合所学知识从国家治理的角度分析,不断完善大一统国家治理的需要;根据材料一“藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。”可结合所学知识从统治者的角度分析可知,统治者宣扬国威的考虑;根据材料一“宗藩体制是由中国古代宗法体制由内向外演变而成的一种体制”结合所学知识从古代的文化角度进行分析可知,中华文化以和为贵的思想理念;再结合所学知识从中国古代的经济角度分析可知,中国农耕经济长期繁荣发达,有强大的向心力。

(2)本题是对比题、评价题,时空是晚清时期的中国。第一小问变化:根据材料二“在这里,双方谈判者都是君主特派的钦差大臣,议后需经各自政府批准,盖用‘御玺’,然后才能成为两国共同信守的文书——条约,而不再是天朝的‘上谕’。”结合所学知识从外交体系的角度进行分析可知,由宗藩体系向近代条约体系过渡;根据材料二“英国属员,用申陈字样;大臣批复用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”与根据材料一“《明会典》和《大清会典》不仅规定了中央政权对藩部属国的管理机构、管理官员以及各司的具体职务,而且对藩部、属国进行了分类,并且通过朝贡、册封、禁例、市易等具体条款的规定来规范宗主国与属国的关系。”结合所学知识从外交主权的角度分析可知,由独立自主外交(朝贡外交)向屈辱外交过渡。

第二小问评价,本题可以从积极与消极影响的角度分析。先从积极角度分析,根据材料二“兹因大清皇帝,大英君主,欲以近来之不和之端解释,息止肇衅,为此设立永久和约”结合所学知识从外交主权的角度分析可知,反映了清王朝对近代条约外交的愚昧无知,签订的并非万年和约,致使中国主权的沦丧;根据材料二“《南京条约》开宗明义地写道”结合所学知识从近代中国的社会性质角度分析可知,便利了西方列强的侵略,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

从消极角度分析,根据材料二“与大清大臣无论京内、京外者,有文书往来,用照会字样;英国属员,用申陈字样;大臣批覆用答行字样;两国属员往来,必当平行照会。”结合所学知识从外交观念的角度分析可知,冲击了传统华夷观念,客观上加快了中国与世界的接轨;根据材料二“张瑾《简论中国早期外交近代化的延误》”结合所学知识从近代化的角度分析可知,客观上推动了中国外交近代化,一定程度上便利了西方文明传入中国。

(3)本题是评论解说题。时空是20世纪七十年代的世界。第一小问理解,本题为开放性试题,答案言之成理即可。如根据材料“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”可知,材料强调的是全球地缘政治。关于阐释可从亚太地缘政治、当时全球地缘政治、后来全球地缘政治等角度进行分析。

首先,从亚太地缘政治的角度分析可知,根据材料三“邓小平访美期间同卡特的三次会谈,意味着中美关系正常化后”结合所学知识从当时的亚太局势的角度分析可知,首先,从亚太地缘政治视角看,中美建交有助于台湾问题的和平解决,有利于管控分歧维护亚太稳定,为世界各国解决分歧提供了外交合作的典范。

从当时全球地缘政治的角度分析可知,根据材料三“意味着中美关系正常化后,围绕反对霸权主义扩张进行了初步的外交协调。”结合所学知识从冷战的局势发展角度进行分析可知,其次,从当时全球地缘政治视角看,从当时全球地缘政治视角看,中美作为当时的举足轻重的大国,中美建交有力地反击了苏联霸权,对世界的和平发挥了积极作用。

从后来全球地缘政治等角度进行分析,根据材料三“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问,变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”结合所学知识从全球局势发展的角度分析可知,最后,从后来全球地缘政治视角看,中美建交有利于全球地缘政治的和平稳定。所以中美建交深深地影响了全球地缘政治。

第二小问因素,根据材料一“1979年,邓小平访美期间同卡特的三次会谈”结合所学知识从国家发展的角度可知,国家利益与国家战略;根据材料三“从原先设想的仅是礼仪性的外交访问”结合所学知识从国际局势的角度分析可知,国际形势;根据材料三“变为一次具有全球地缘政治意义的高峰会谈。”结合所学知识从全球局势的角度分析可知,国家实力;再结合所学知识从外交的角度分析可知,意识形态或社会制度。

11.【答案】(1)意义:维护了边疆地区稳定;促进了边疆地区的开发;推动了中原与边疆地区的民族交融;确保了丝绸之路的畅通。(任答3点)

(2)原因:西北地区资源丰富;巩固国防的要求;为了促进工业布局的均衡;西北地区经济发展的需要;西北地区便于接受苏联的援助。(任答3点)

(3)启示:重视国家工业布局的均衡性;坚持经济发展与国防安全并重。(言之有理,即可得分)

【难度】0.4

【知识点】一五计划、隋唐时期的民族关系

【解析】【小题1】本题为影响题。时空为唐朝(中国)。根据材料“消灭了甘肃兰州和武威的割据政权”可知,维护了边疆地区稳定;根据材料“设安西都护”和“在庭州设北庭都护府”可知,促进了边疆地区的开发;结合所学知识可知,推动了中原与边疆地区的民族交融;根据材料“解除了对河西走廊交通线的威胁”可知,确保了丝绸之路的畅通。

【小题2】本题为原因题。时空为新中国成立初期。根据材料二中西北区所占项目数量及材料三中关键信息“资源丰富的西北地区”可知,西北地区资源丰富;根据材料“使工业布局适应巩固国防的要求”可知,巩固国防的要求;根据材料“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况”可知,为了促进工业布局的均衡;根据材料“逐步提高落后地区的经济水平”可知,西北地区经济发展的需要;根据材料结合所学知识可知,西北地区便于接受苏联的援助。

【小题3】本题为认识题。时空为当代中国。根据材料“逐步改变旧中国遗留下来的这种不合理的状况”并结合所学可知,要重视国家工业布局的均衡性;根据材料“使工业企业接近原料、燃料产区和消费地区,并使工业布局适应巩固国防的要求,逐步提高落后地区的经济水平”并结合所学可知,坚持经济发展与国防安全并重。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理