广西壮族自治区部分学校2026届高三上学期开学考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广西壮族自治区部分学校2026届高三上学期开学考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 335.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 12:56:13 | ||

图片预览

文档简介

2026届广西壮族自治区部分学校高三上学期开学考试

历史试题

2025.08

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.韩非认为,“夫古今异俗,新故异备。如欲以宽缓之政,治急世之民,犹无辔策而御悍马,此不知之患也”,并指出“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变”“故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱,听于威矣”。在此,他强调( )

A.国家治理应因时而变且需用重刑 B.整顿社会风气的必要性

C.仁义道德可有效地管治基层百姓 D.变法运动成为时代潮流

2.考古发掘资料显示,在广西地区发现的战国时期铁制农具非常稀少,但至秦汉时期陡然增多。以湘江、灵渠、漓江、桂江、浔江、郁江、南流江水路沿线的全州、兴安、平乐、贵港、合浦汉墓出土居多,包括锸、锄、铣、铲、铧、耙、斧、镰等。这一变化的主要前提是( )

A.冶铁行业的繁荣 B.岭南地区的开发

C.水路交通的兴修 D.国家统一的实现

3.北魏立国之初,地方已形成州、镇并立的局面,军镇、州郡相互独立,军镇只具有单一的军事职能。至太武帝(423—452年在位)时期,军镇开始分化,其中重要的军镇借助开府置佐之权建立镇府组织,镇将凭借镇府系统逐渐获得了都督州郡军事之权并参与地方行政的运作。这可用于说明北魏太武帝时期( )

A.军镇将领受到朝廷有效管制 B.地方行政机构职权有所拓展

C.君主有意调和农牧文明冲突 D.中央集权体制面临潜在威胁

4.唐代舞蹈服饰的样式中,既有传统的汉式服饰,如裙襦、大袖、云冠、锦屐等,又具有典型西域服装的特征,如裤帑、皮靴、皮带等,而行缠、袈裟则带有浓郁的印度宗教色彩。这体现出唐代( )

A.市民阶层的艺术追求 B.兼收并蓄的时代精神

C.中外交流的频繁互动 D.审美情趣的高端儒雅

5.表1所示是元代部分地方官在任时推行的某些措施。据此可知,元代( )

表1

1 句容(位于今江苏省西南部)县尹程恭上任后,“辟县治之后废址,植桑万株,民趋效之,蔚有成绩”

2 永城(位于今河南省东部)县尹张起宗,“(官府)役胥徒(从事劳役的人员)于官廨(官府的办公场所)隙地,畦桑至百千万本(棵),公给(无偿给予)民间种植,悉皆成林”

3 姜或知滨州(位于今山东省北部)时,劝谕百姓发展蚕桑业,“岁余新桑遍野”,诗曰“田野桑麻一倍增,昔无粗麻今纩增,太守之德如景星”

A.政府主导国家农业改革 B.传统农耕生产模式面临困境

C.地方官员重视劝课农桑 D.农业生产技术实现了新突破

6.有美国学者指出,19世纪六七十年代,尽管中国的官僚集团仍在他们的传统中找寻解决中国问题的答案,但北京、上海、广州设立了同文馆,福州、天津也开办了海军学堂和电报学堂。这些为训练少数人的外交和防御技巧而设立的西学异物,逐渐被学校之外的中国人作为正常的观念和教育制度来认可。这些新式学堂的建立( )

A.表明官僚主导西学传播进程 B.凸显了传统教育的难以维系

C.满足了国家战略的人才需求 D.顺应了西学东渐的时代潮流

7.1912年2月20日,荷属巴达维亚等地华侨因庆祝民国成立大典,“升旗燃炮,为荷警凶殴,死伤十余,掳禁百数”。华侨联合会等致电孙中山“乞速拯救”。孙中山指令:“严诘荷政府,要求重偿侨民损失,取消苛待华侨特别警律,斥革荷官,限一礼拜内答复。”据此可知,当时( )

A.民族主义意识推动反帝斗争高涨 B.列强仍肆意干涉中国内政外交

C.民国政府积极维护海外侨胞权益 D.华侨已成为国内革命重要力量

8.1936年,南京国民政府制定了《民国二十六年度国防作战计划》,拟将铁路统归最高统帅部直辖,并在重要交通站点,如郑州、汉口、徐州、南京等地方设立主要兵站,储备军粮、军事物资,加强铁路警备。南京国民政府此举主要是因为( )

A.南方农村革命根据地的壮大 B.民族危机日益严重

C.实现国家工业化战略的需要 D.官僚资本急剧膨胀

9.万隆会议之后到1959年短短的4年间,就有尼泊尔、柬埔寨、埃及、阿尔及利亚等10个亚非国家与中国建交;1960—1964年,又有加纳、老挝等14个亚非国家与中国建交。这些外交成就( )

A.反映了不结盟运动的成效显著 B.得益于中国奉行和平共处五项原则

C.说明和平与发展成为世界主题 D.打破了西方国家对中国的孤立政策

10.21世纪以来,中国在水稻、家蚕基因组学、作物杂种优势利用技术等方面取得一系列原始创新成果;高效能计算机研究、高性能商用服务器开发以及网格环境建设与应用进入了世界先进行列;载人潜水器自主设计技术、高能量密度深海动力技术等不断突破,打破了国外技术垄断。对此解读合理的是( )

A.科技创新带动中国社会的全面进步 B.国家战略推动科技实现跨越式发展

C.国际交流改善了中国科技创新环境 D.国家产业结构的调整源于科技创新

11.公元3—4世纪,阿克苏姆王国统治者大批进口银器、黄金、橄榄油和酒,主要出口物品为象牙。百余年后,阿克苏姆的工匠们也可制造更多的玻璃水晶、黄铜制品和铜制品,出口到埃及和西方的罗马帝国。这说明,阿克苏姆王国( )

A.对外贸易促进手工业发展 B.与罗马贸易转为单向输出

C.进口依赖阻碍经济的进步 D.经济崛起受惠于丝绸之路

12.17世纪,中国茶叶传入荷兰,迅速成为上流社会的时尚饮品。此后茶叶又传入英国,成为宫廷生活的一部分,并衍生出下午茶习俗。18世纪末,饮茶之风遍及俄国社会各阶层,俄国人在茶水中加入糖、柠檬、牛奶等,形成了独特的俄罗斯茶道。这可用于说明,17—18世纪( )

A.欧洲已成为世界市场的中心 B.工业革命丰富欧洲人的生活

C.商品流动推动文化习俗变迁 D.茶叶贸易改变世界经济格局

13.洛克认为,生命权、自由权和财产权属于人人享有且不可剥夺的权利。卢梭更是旗帜鲜明地指出:人们缔结社会契约组建共同体的根本目的就是保障人的与生俱来的自由、平等和财富,保障人权是政治共同体的神圣义务。据此可知,两人都( )

A.反对君主专制 B.强调天赋人权 C.主张权力制衡 D.提出社会契约

14.1911年4月,列宁在《工人报》发文指出,在法国的一些大城市中(马赛、里昂、圣艾蒂安、第戎等),工人们也作了夺取政权、宣布成立公社和解救巴黎的尝试,但是这些尝试很快都以失败告终。于是第一个举起无产阶级起义旗帜的巴黎只得依靠本身的力量,结果遭到了必然的失败。这一言论( )

A.认为巴黎公社缺乏科学理论指导 B.强调了巴黎公社革命具有偶然性

C.总结了巴黎公社革命失败的教训 D.剖析了建立工农联盟的重要意义

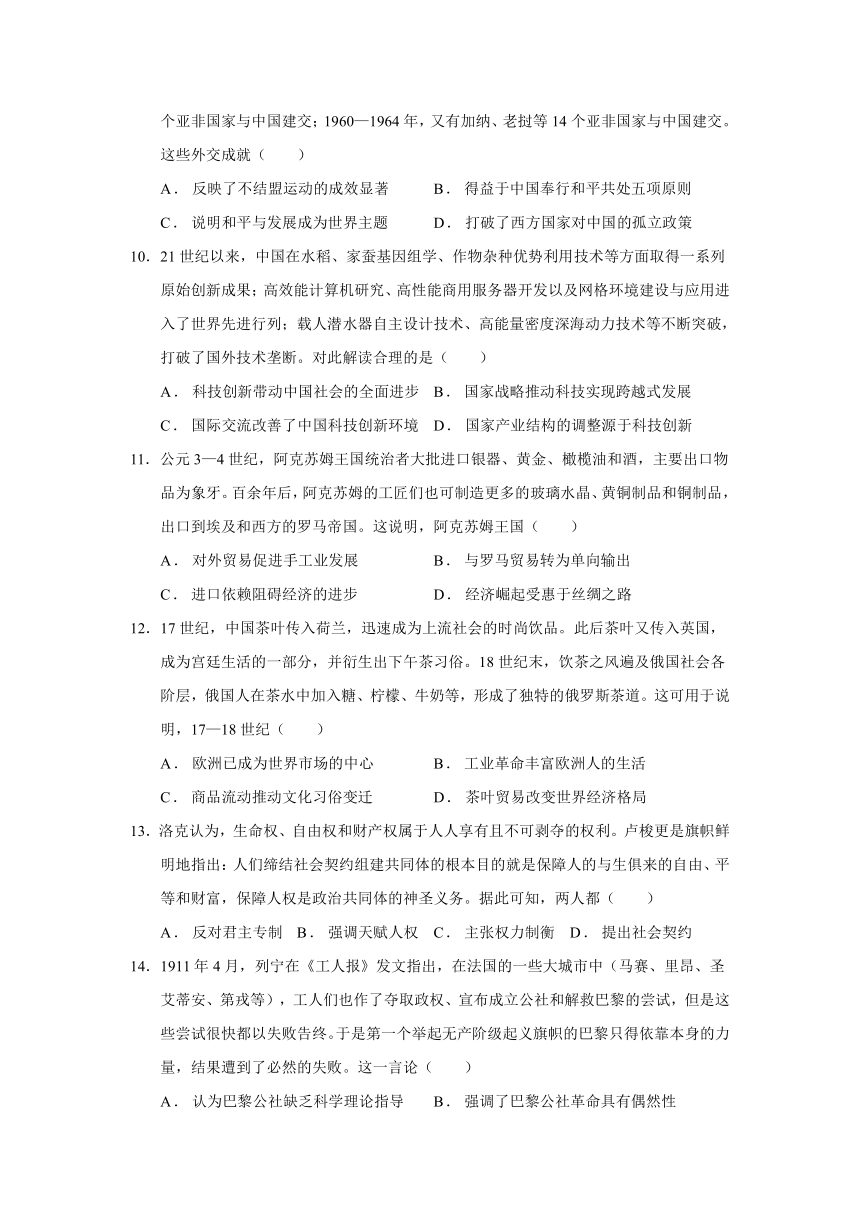

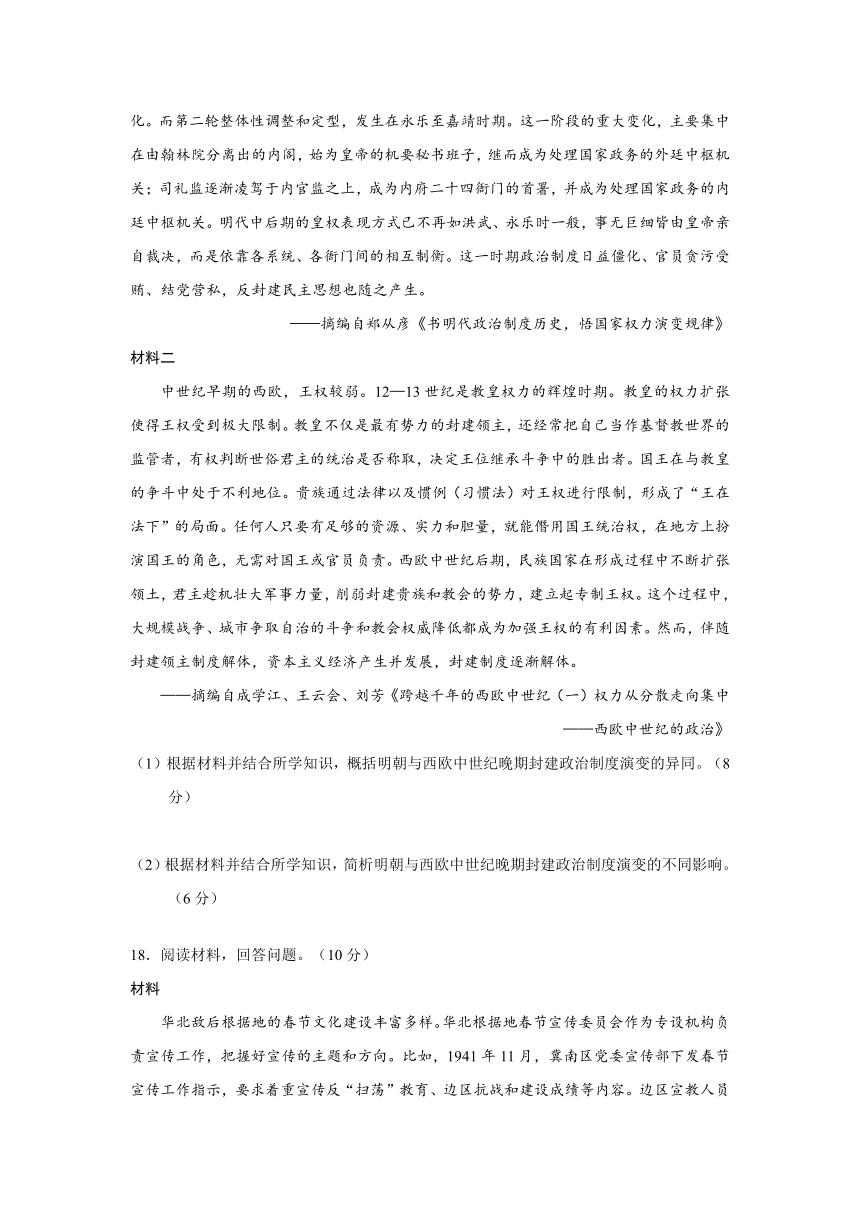

15.图1所示为一战期间英国的海报。海报下方的对话是,德国:“你加入他们也要对抗我吗,别忘了,兴登堡(被德国人视为一战英雄)在我们这边。”罗马尼亚:“是的,但自由和正义在我们这边。”该作品反映出,一战期间( )

图1

A.英国树立战争正义者的形象 B.罗马尼亚被迫参加对德战争

C.协约国的军事力量不断壮大 D.意识形态对抗超越国家利益

16.1947年关贸总协定开始临时适用时,其缔约方为23个,管辖的贸易额约为100亿美元;到1995年1月1日世贸组织取代关贸总协定时,该组织共有128个成员,管辖的贸易额超过5000亿美元;截至2008年7月,世贸组织成员已达到153个,另外还有近30个经济体正在申请加入。这可以佐证( )

A.全球经济有效治理具有紧迫性 B.国际经济新秩序基本建立

C.全球贸易体系一体化成效显著 D.经济全球化趋势日趋加强

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

明洪武九年(1376年),改行中书省为承宣布政使司,与都指挥使司、提刑按察使司并称“三司”。洪武十三年(1380年),明太祖废中书省,同时升六部品秩,直接对皇帝负责,又将大都督府一分为五,称“五军都督府”。这可视作明朝国家权力结构的第一轮变化。而第二轮整体性调整和定型,发生在永乐至嘉靖时期。这一阶段的重大变化,主要集中在由翰林院分离出的内阁,始为皇帝的机要秘书班子,继而成为处理国家政务的外廷中枢机关;司礼监逐渐凌驾于内官监之上,成为内府二十四衙门的首署,并成为处理国家政务的内廷中枢机关。明代中后期的皇权表现方式已不再如洪武、永乐时一般,事无巨细皆由皇帝亲自裁决,而是依靠各系统、各衙门间的相互制衡。这一时期政治制度日益僵化、官员贪污受贿、结党营私,反封建民主思想也随之产生。

——摘编自郑从彦《书明代政治制度历史,悟国家权力演变规律》

材料二

中世纪早期的西欧,王权较弱。12—13世纪是教皇权力的辉煌时期。教皇的权力扩张使得王权受到极大限制。教皇不仅是最有势力的封建领主,还经常把自己当作基督教世界的监管者,有权判断世俗君主的统治是否称取,决定王位继承斗争中的胜出者。国王在与教皇的争斗中处于不利地位。贵族通过法律以及惯例(习惯法)对王权进行限制,形成了“王在法下”的局面。任何人只要有足够的资源、实力和胆量,就能僭用国王统治权,在地方上扮演国王的角色,无需对国王或官员负责。西欧中世纪后期,民族国家在形成过程中不断扩张领土,君主趁机壮大军事力量,削弱封建贵族和教会的势力,建立起专制王权。这个过程中,大规模战争、城市争取自治的斗争和教会权威降低都成为加强王权的有利因素。然而,伴随封建领主制度解体,资本主义经济产生并发展,封建制度逐渐解体。

——摘编自成学江、王云会、刘芳《跨越千年的西欧中世纪(一)权力从分散走向集中——西欧中世纪的政治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明朝与西欧中世纪晚期封建政治制度演变的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝与西欧中世纪晚期封建政治制度演变的不同影响。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(10分)

材料

华北敌后根据地的春节文化建设丰富多样。华北根据地春节宣传委员会作为专设机构负责宣传工作,把握好宣传的主题和方向。比如,1941年11月,冀南区党委宣传部下发春节宣传工作指示,要求着重宣传反“扫荡”教育、边区抗战和建设成绩等内容。边区宣教人员和文艺工作者纷纷深入基层,挖掘和运用春节元素进行政治宣传。物质慰劳是华北根据地常见的春节优抚形式,1940年春节,中共北方局组织发动了向抗属赠送年礼运动,各地掀起慰劳热潮。春节期间,华北根据地各级领导都会到抗属或军属家中进行慰问,或者帮着贴春联、包饺子,或者帮助扫雪、担水等,一起过年,还通过发慰问信、贺年卡等形式表达关心和敬意。华北根据地还充分发挥已有村庄娱乐组织的功用,如扭秧歌、演大戏、唱小调、耍社火,并注意在保留传统娱乐形式的同时,创造出一些新的、普通民众能直接参与的表演形式,开展针对陋俗的治理行动也是华北根据地春节文化建设的重要活动。

——摘编自李军全《华北根据地的春节文化建设及其经验》

(1)根据材料并结合所学知识,概括华北敌后抗日根据地的春节文化建设的措施。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析华北敌后抗日根据地春节文化建设的意义。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

有清一代,经过康雍乾三朝平叛和经营,清廷最终戡定西北边疆,重新恢复并推进了国家对新疆的治理。乾隆帝在平定准噶尔部的叛乱后,将西域改称新疆,明确其地理范围为天山南北路及巴尔喀什湖以东以南地区。清廷在新疆“设军府、驻重兵以震慑之;兴屯垦、讲牧政、筹经费以辅助之;更封以爵位,锡以俸禄,以羁縻其首领;尊其宗教,允其自治,以抚慰其百姓。此是乾隆朝所制定实施者,历嘉、道、咸、同,奉行不渝”。

——摘编自沈秀荣《从“军府”走向“郡县”:清代新疆治理变迁》

材料二

左宗棠在收复新疆的过程中,“每师行所至,相度形势,以屯田为务,战事余暇,即令士卒持锄犁,开渠引水”。只要收复一地,左宗棠都要求招集“土、客民人及遣散勇丁,领地耕垦”。他还推广桑棉种植,发展畜牧业。左宗棠下令在哈密、吐鲁番、库车、阿克苏先行设立蚕织总局,负责推广种桑、育蚕、织绸。为了方便车马和人员进出新疆,左宗棠主持修筑从潼关开始,经陕西、甘肃、新疆到达乌鲁木齐的四千里官道,并在道路两旁植树造林,左宗棠采取一系列严厉措施禁止毁坏林木。左宗棠在新疆兴办库车火药局和阿克苏制造局,聘请德国技师米海里指导新疆的矿业生产。左宗棠还在新疆开办铁厂,制定了一系列优惠政策为弱小的民族工商业减免税赋等。

——摘编自陈灏《左宗棠边疆治理的历史依据和时代价值》

材料三

1949—1952年,中国人民解放军驻疆部队在乌鲁木齐等地兴建了一大批现代工业,使乌鲁木齐市的工业生产规模迅速扩大。1952年,乌鲁木齐地区工业生产总值达到了3243万元,仅次于伊犁州(包括伊犁、塔城、阿勒泰地区),居全疆第二位。1953—1966年,随着“一五”计划和“二五”计划的实施,大批现代化的工矿企业在新疆建立起来。1955年,乌鲁木齐的工业规模已跃居全疆首位。此后,随着军垦新城石河子和石油新城克拉玛依的出现,从乌鲁木齐市到克拉玛依市形成了一个工业经济带,这一地区逐渐成为新疆工业最集中的地区。1965年,乌鲁木齐、昌吉、石河子、克拉玛依等地的工业总产值已占全疆的49.5%。

——摘编自王利中《论20世纪50年代以来新疆工业布局变化的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前中期治理新疆的措施。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析左宗棠在新疆进行经济建设的有利条件。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简述1949年至1965年新疆工业化建设的意义。综合材料,说明经济建设与国家治理的关系。(8分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

某学者曾提出制度派生论的观点。该观点认为,制度并非人类主观选择的结果,而是由特定的生产方式和社会经济结构派生出来的。具体体现在两个方面:一是国家在工业化进程中,资本原始积累的方式和速度决定了经济体系的组合结构,进而影响了以国家为载体的制度安排;二是国家在应对工业化进程中出现的各种经济危机时所采取的应对措施,在实践中被既得利益集团主导,逐步演变为固定的制度安排。

——摘编自温铁军《国家形式的差距与起源》

运用世界近现代史的相关知识,对材料中该学者的观点加以评析。(要求:观点具体明确,史论结合,论据充分,逻辑清晰。)

2026届广西壮族自治区部分学校高三上学期开学考试

历史试题参考答案

一、选择题:本题共16题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D D B C D C B B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C A D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)相同点:都经历权力结构的重大调整;权力都呈现集中趋势;都面临原有势力的挑战。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

不同点:

权力集中的本质不同:明朝是君主专制的强化,服务于封建皇权;西欧是民族国家形成中王权的集中,与资本主义萌芽、国家统一相联系。

权力制约的基础不同:明朝的权力制衡是皇权主导下的内廷(司礼监)与外廷(内阁)制衡,无根本制约皇权的力量;西欧有“王在法下”传统,王权受教会、贵族及习惯法制约,后期仍受新兴资产阶级潜在影响。

最终结果不同:明朝封建制度未突破传统框架,持续僵化;中世纪晚期西欧封建制度逐步解体,为资本主义制度的确立奠定基础。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)影响:

明朝:一定程度上维护了明朝统治,巩固了大一统局面;导致贪污、结党等问题滋生,加剧了统治危机;延缓了中国向近代社会转型的进程;催生了反封建的民主思想,为传统思想注入新活力。(3分,答出一点给2分,两点给3分,其他答案言之有理亦可)

西欧:推动了民族国家的形成与统一,增强了国家凝聚力;削弱了教会的势力,奠定了近代国家政治框架的基础;促进了商品经济和资本主义萌芽的发展;为新航路开辟创造了条件;推动了西欧逐步从封建社会向资本主义社会过渡。(3分,答出一点给2分,两点给3分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)措施:设立专门宣传机构;深入基层进行政治宣传;开展物质慰问活动;进行情感慰问关怀;创新娱乐文化形式;开展陋俗治理行动。(4分,答出两点即可)

(2)意义:增强了民众对抗日战争的认识和对根据地的信心,提高了民众抗日积极性;促进了军民团结、党群团结,巩固了抗日民族统一战线;解决了抗属和军属的实际困难,有利于提高军队的战斗力;丰富了根据地民众的春节文化生活;树立了新的社会风尚,促进了根据地社会的文明进步;推动了根据地文化的发展,增强了根据地的文化软实力和凝聚力。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】

(1)措施:设立军府制度(如伊犁将军),驻扎重兵;推行屯田政策,发展畜牧业;对当地少数民族首领采取羁縻政策;尊重当地宗教信仰。(4分,答出两点即可)

(2)有利条件:

军事保障:西征军收复新疆,稳定社会秩序,为经济建设提供安全环境。

政策支持:清政府重视新疆治理,批准左宗棠的屯田、兴修水利等经济措施。

资源基础:新疆土地肥沃、水源充足,适宜发展农业、牧业和桑棉种植。

技术引进:聘请外国技师指导矿业、制造业,提升生产技术。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)意义:提升了新疆的经济实力;增强了新疆与内地的经济联系,为新疆地区稳定提供了物质基础;推动了新疆各民族在生产合作中的交流交融,增强了国家认同感;为新疆后续的工业化和现代化发展积累了技术、人才和经验的优势。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

关系:经济建设是国家治理的基础;国家治理为经济建设提供保障;两者相互促进,共同巩固国家统一。(2分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

20.【答案】

示例一:

观点:该学者主张制度派生论,我赞同该观点。(2分)

阐述:15世纪末16世纪初新航路开辟后,西方国家通过早期殖民掠夺,加速了资本的原始积累,为工业革命的开展奠定了物质基础。工业革命中瓦特改良蒸汽机,推动人类社会进入蒸汽时代。工业革命不仅创造了巨大生产力,使社会面貌发生了翻天覆地的变化,实现了传统农业社会向现代工业社会的转变,同时也带来了制度的深刻变化。蒸汽机的应用,推动了机器的普及,工厂大量出现,工厂制也随之出现。工厂制使企业把机器和工人集中在厂房中进行生产,带来企业内部的分工与专业化生产,企业内部形成车间、工段、班组等组织模式,并确立轮班、工序等作业制度,大大提高了劳动生产率。工业革命的开展还推动了资本主义制度的确立与巩固。如英国通过1832年议会选举改革扩大了民主范围,满足了工业资产阶级参政议政的需要;日本等国通过改革走上资本主义发展道路,民主政治有所发展。1929—1933年,资本主义经济危机导致大量人口失业和社会动荡,为应对危机,美国实施了罗斯福新政,通过金融改革和一系列社会经济政策来缓解危机,其他资本主义国家也相继强化国家对经济的干预,逐渐形成了国家垄断资本主义的制度模式,推动了战后资本主义的恢复与发展。(8分)

综上所述,国家制度安排是特定生产方式和社会经济结构的产物,该学者的制度派生论揭示了经济基础与上层建筑的辩证关系,是对马克思主义唯物史观的运用。(2分)

示例二:

观点:该学者的制度派生论揭示了经济基础对上层建筑的决定作用,具有一定合理性,但也需结合制度的能动性加以补充。(2分)

阐述:从资本原始积累影响制度来看,英国通过圈地运动、殖民掠夺完成资本积累,资产阶级力量壮大,最终通过光荣革命确立君主立宪制,适应了资本主义经济发展;法国大革命前,资本主义经济发展推动第三等级崛起,催生了共和制度的尝试。这印证了资本积累方式对制度安排的塑造。

从应对危机形成制度而言,1929年经济大危机爆发后,罗斯福新政通过加强国家干预缓解危机,其确立的社会保障、劳工权利等制度,被资产阶级与劳工阶层等既得利益集团维系,成为美国福利制度的基础,体现了危机应对措施向固定制度的转化。

然而,该观点忽视了制度的能动性。美国1787年宪法确立的联邦制,主动为资本主义经济扩张提供了制度保障;日本明治维新通过主动改革制度(如废藩置县、殖产兴业),推动了工业化进程。可见,制度并非完全被动派生的,而是与经济形成相互作用的关系。(8分)

综上所述,制度派生论揭示了经济对制度的决定作用,但制度也会反作用于经济,二者是辩证统一的。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

历史试题

2025.08

一、选择题:本题共16小题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.韩非认为,“夫古今异俗,新故异备。如欲以宽缓之政,治急世之民,犹无辔策而御悍马,此不知之患也”,并指出“今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变”“故父母之爱不足以教子,必待州部之严刑者,民固骄于爱,听于威矣”。在此,他强调( )

A.国家治理应因时而变且需用重刑 B.整顿社会风气的必要性

C.仁义道德可有效地管治基层百姓 D.变法运动成为时代潮流

2.考古发掘资料显示,在广西地区发现的战国时期铁制农具非常稀少,但至秦汉时期陡然增多。以湘江、灵渠、漓江、桂江、浔江、郁江、南流江水路沿线的全州、兴安、平乐、贵港、合浦汉墓出土居多,包括锸、锄、铣、铲、铧、耙、斧、镰等。这一变化的主要前提是( )

A.冶铁行业的繁荣 B.岭南地区的开发

C.水路交通的兴修 D.国家统一的实现

3.北魏立国之初,地方已形成州、镇并立的局面,军镇、州郡相互独立,军镇只具有单一的军事职能。至太武帝(423—452年在位)时期,军镇开始分化,其中重要的军镇借助开府置佐之权建立镇府组织,镇将凭借镇府系统逐渐获得了都督州郡军事之权并参与地方行政的运作。这可用于说明北魏太武帝时期( )

A.军镇将领受到朝廷有效管制 B.地方行政机构职权有所拓展

C.君主有意调和农牧文明冲突 D.中央集权体制面临潜在威胁

4.唐代舞蹈服饰的样式中,既有传统的汉式服饰,如裙襦、大袖、云冠、锦屐等,又具有典型西域服装的特征,如裤帑、皮靴、皮带等,而行缠、袈裟则带有浓郁的印度宗教色彩。这体现出唐代( )

A.市民阶层的艺术追求 B.兼收并蓄的时代精神

C.中外交流的频繁互动 D.审美情趣的高端儒雅

5.表1所示是元代部分地方官在任时推行的某些措施。据此可知,元代( )

表1

1 句容(位于今江苏省西南部)县尹程恭上任后,“辟县治之后废址,植桑万株,民趋效之,蔚有成绩”

2 永城(位于今河南省东部)县尹张起宗,“(官府)役胥徒(从事劳役的人员)于官廨(官府的办公场所)隙地,畦桑至百千万本(棵),公给(无偿给予)民间种植,悉皆成林”

3 姜或知滨州(位于今山东省北部)时,劝谕百姓发展蚕桑业,“岁余新桑遍野”,诗曰“田野桑麻一倍增,昔无粗麻今纩增,太守之德如景星”

A.政府主导国家农业改革 B.传统农耕生产模式面临困境

C.地方官员重视劝课农桑 D.农业生产技术实现了新突破

6.有美国学者指出,19世纪六七十年代,尽管中国的官僚集团仍在他们的传统中找寻解决中国问题的答案,但北京、上海、广州设立了同文馆,福州、天津也开办了海军学堂和电报学堂。这些为训练少数人的外交和防御技巧而设立的西学异物,逐渐被学校之外的中国人作为正常的观念和教育制度来认可。这些新式学堂的建立( )

A.表明官僚主导西学传播进程 B.凸显了传统教育的难以维系

C.满足了国家战略的人才需求 D.顺应了西学东渐的时代潮流

7.1912年2月20日,荷属巴达维亚等地华侨因庆祝民国成立大典,“升旗燃炮,为荷警凶殴,死伤十余,掳禁百数”。华侨联合会等致电孙中山“乞速拯救”。孙中山指令:“严诘荷政府,要求重偿侨民损失,取消苛待华侨特别警律,斥革荷官,限一礼拜内答复。”据此可知,当时( )

A.民族主义意识推动反帝斗争高涨 B.列强仍肆意干涉中国内政外交

C.民国政府积极维护海外侨胞权益 D.华侨已成为国内革命重要力量

8.1936年,南京国民政府制定了《民国二十六年度国防作战计划》,拟将铁路统归最高统帅部直辖,并在重要交通站点,如郑州、汉口、徐州、南京等地方设立主要兵站,储备军粮、军事物资,加强铁路警备。南京国民政府此举主要是因为( )

A.南方农村革命根据地的壮大 B.民族危机日益严重

C.实现国家工业化战略的需要 D.官僚资本急剧膨胀

9.万隆会议之后到1959年短短的4年间,就有尼泊尔、柬埔寨、埃及、阿尔及利亚等10个亚非国家与中国建交;1960—1964年,又有加纳、老挝等14个亚非国家与中国建交。这些外交成就( )

A.反映了不结盟运动的成效显著 B.得益于中国奉行和平共处五项原则

C.说明和平与发展成为世界主题 D.打破了西方国家对中国的孤立政策

10.21世纪以来,中国在水稻、家蚕基因组学、作物杂种优势利用技术等方面取得一系列原始创新成果;高效能计算机研究、高性能商用服务器开发以及网格环境建设与应用进入了世界先进行列;载人潜水器自主设计技术、高能量密度深海动力技术等不断突破,打破了国外技术垄断。对此解读合理的是( )

A.科技创新带动中国社会的全面进步 B.国家战略推动科技实现跨越式发展

C.国际交流改善了中国科技创新环境 D.国家产业结构的调整源于科技创新

11.公元3—4世纪,阿克苏姆王国统治者大批进口银器、黄金、橄榄油和酒,主要出口物品为象牙。百余年后,阿克苏姆的工匠们也可制造更多的玻璃水晶、黄铜制品和铜制品,出口到埃及和西方的罗马帝国。这说明,阿克苏姆王国( )

A.对外贸易促进手工业发展 B.与罗马贸易转为单向输出

C.进口依赖阻碍经济的进步 D.经济崛起受惠于丝绸之路

12.17世纪,中国茶叶传入荷兰,迅速成为上流社会的时尚饮品。此后茶叶又传入英国,成为宫廷生活的一部分,并衍生出下午茶习俗。18世纪末,饮茶之风遍及俄国社会各阶层,俄国人在茶水中加入糖、柠檬、牛奶等,形成了独特的俄罗斯茶道。这可用于说明,17—18世纪( )

A.欧洲已成为世界市场的中心 B.工业革命丰富欧洲人的生活

C.商品流动推动文化习俗变迁 D.茶叶贸易改变世界经济格局

13.洛克认为,生命权、自由权和财产权属于人人享有且不可剥夺的权利。卢梭更是旗帜鲜明地指出:人们缔结社会契约组建共同体的根本目的就是保障人的与生俱来的自由、平等和财富,保障人权是政治共同体的神圣义务。据此可知,两人都( )

A.反对君主专制 B.强调天赋人权 C.主张权力制衡 D.提出社会契约

14.1911年4月,列宁在《工人报》发文指出,在法国的一些大城市中(马赛、里昂、圣艾蒂安、第戎等),工人们也作了夺取政权、宣布成立公社和解救巴黎的尝试,但是这些尝试很快都以失败告终。于是第一个举起无产阶级起义旗帜的巴黎只得依靠本身的力量,结果遭到了必然的失败。这一言论( )

A.认为巴黎公社缺乏科学理论指导 B.强调了巴黎公社革命具有偶然性

C.总结了巴黎公社革命失败的教训 D.剖析了建立工农联盟的重要意义

15.图1所示为一战期间英国的海报。海报下方的对话是,德国:“你加入他们也要对抗我吗,别忘了,兴登堡(被德国人视为一战英雄)在我们这边。”罗马尼亚:“是的,但自由和正义在我们这边。”该作品反映出,一战期间( )

图1

A.英国树立战争正义者的形象 B.罗马尼亚被迫参加对德战争

C.协约国的军事力量不断壮大 D.意识形态对抗超越国家利益

16.1947年关贸总协定开始临时适用时,其缔约方为23个,管辖的贸易额约为100亿美元;到1995年1月1日世贸组织取代关贸总协定时,该组织共有128个成员,管辖的贸易额超过5000亿美元;截至2008年7月,世贸组织成员已达到153个,另外还有近30个经济体正在申请加入。这可以佐证( )

A.全球经济有效治理具有紧迫性 B.国际经济新秩序基本建立

C.全球贸易体系一体化成效显著 D.经济全球化趋势日趋加强

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一

明洪武九年(1376年),改行中书省为承宣布政使司,与都指挥使司、提刑按察使司并称“三司”。洪武十三年(1380年),明太祖废中书省,同时升六部品秩,直接对皇帝负责,又将大都督府一分为五,称“五军都督府”。这可视作明朝国家权力结构的第一轮变化。而第二轮整体性调整和定型,发生在永乐至嘉靖时期。这一阶段的重大变化,主要集中在由翰林院分离出的内阁,始为皇帝的机要秘书班子,继而成为处理国家政务的外廷中枢机关;司礼监逐渐凌驾于内官监之上,成为内府二十四衙门的首署,并成为处理国家政务的内廷中枢机关。明代中后期的皇权表现方式已不再如洪武、永乐时一般,事无巨细皆由皇帝亲自裁决,而是依靠各系统、各衙门间的相互制衡。这一时期政治制度日益僵化、官员贪污受贿、结党营私,反封建民主思想也随之产生。

——摘编自郑从彦《书明代政治制度历史,悟国家权力演变规律》

材料二

中世纪早期的西欧,王权较弱。12—13世纪是教皇权力的辉煌时期。教皇的权力扩张使得王权受到极大限制。教皇不仅是最有势力的封建领主,还经常把自己当作基督教世界的监管者,有权判断世俗君主的统治是否称取,决定王位继承斗争中的胜出者。国王在与教皇的争斗中处于不利地位。贵族通过法律以及惯例(习惯法)对王权进行限制,形成了“王在法下”的局面。任何人只要有足够的资源、实力和胆量,就能僭用国王统治权,在地方上扮演国王的角色,无需对国王或官员负责。西欧中世纪后期,民族国家在形成过程中不断扩张领土,君主趁机壮大军事力量,削弱封建贵族和教会的势力,建立起专制王权。这个过程中,大规模战争、城市争取自治的斗争和教会权威降低都成为加强王权的有利因素。然而,伴随封建领主制度解体,资本主义经济产生并发展,封建制度逐渐解体。

——摘编自成学江、王云会、刘芳《跨越千年的西欧中世纪(一)权力从分散走向集中——西欧中世纪的政治》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明朝与西欧中世纪晚期封建政治制度演变的异同。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析明朝与西欧中世纪晚期封建政治制度演变的不同影响。(6分)

18.阅读材料,回答问题。(10分)

材料

华北敌后根据地的春节文化建设丰富多样。华北根据地春节宣传委员会作为专设机构负责宣传工作,把握好宣传的主题和方向。比如,1941年11月,冀南区党委宣传部下发春节宣传工作指示,要求着重宣传反“扫荡”教育、边区抗战和建设成绩等内容。边区宣教人员和文艺工作者纷纷深入基层,挖掘和运用春节元素进行政治宣传。物质慰劳是华北根据地常见的春节优抚形式,1940年春节,中共北方局组织发动了向抗属赠送年礼运动,各地掀起慰劳热潮。春节期间,华北根据地各级领导都会到抗属或军属家中进行慰问,或者帮着贴春联、包饺子,或者帮助扫雪、担水等,一起过年,还通过发慰问信、贺年卡等形式表达关心和敬意。华北根据地还充分发挥已有村庄娱乐组织的功用,如扭秧歌、演大戏、唱小调、耍社火,并注意在保留传统娱乐形式的同时,创造出一些新的、普通民众能直接参与的表演形式,开展针对陋俗的治理行动也是华北根据地春节文化建设的重要活动。

——摘编自李军全《华北根据地的春节文化建设及其经验》

(1)根据材料并结合所学知识,概括华北敌后抗日根据地的春节文化建设的措施。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析华北敌后抗日根据地春节文化建设的意义。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一

有清一代,经过康雍乾三朝平叛和经营,清廷最终戡定西北边疆,重新恢复并推进了国家对新疆的治理。乾隆帝在平定准噶尔部的叛乱后,将西域改称新疆,明确其地理范围为天山南北路及巴尔喀什湖以东以南地区。清廷在新疆“设军府、驻重兵以震慑之;兴屯垦、讲牧政、筹经费以辅助之;更封以爵位,锡以俸禄,以羁縻其首领;尊其宗教,允其自治,以抚慰其百姓。此是乾隆朝所制定实施者,历嘉、道、咸、同,奉行不渝”。

——摘编自沈秀荣《从“军府”走向“郡县”:清代新疆治理变迁》

材料二

左宗棠在收复新疆的过程中,“每师行所至,相度形势,以屯田为务,战事余暇,即令士卒持锄犁,开渠引水”。只要收复一地,左宗棠都要求招集“土、客民人及遣散勇丁,领地耕垦”。他还推广桑棉种植,发展畜牧业。左宗棠下令在哈密、吐鲁番、库车、阿克苏先行设立蚕织总局,负责推广种桑、育蚕、织绸。为了方便车马和人员进出新疆,左宗棠主持修筑从潼关开始,经陕西、甘肃、新疆到达乌鲁木齐的四千里官道,并在道路两旁植树造林,左宗棠采取一系列严厉措施禁止毁坏林木。左宗棠在新疆兴办库车火药局和阿克苏制造局,聘请德国技师米海里指导新疆的矿业生产。左宗棠还在新疆开办铁厂,制定了一系列优惠政策为弱小的民族工商业减免税赋等。

——摘编自陈灏《左宗棠边疆治理的历史依据和时代价值》

材料三

1949—1952年,中国人民解放军驻疆部队在乌鲁木齐等地兴建了一大批现代工业,使乌鲁木齐市的工业生产规模迅速扩大。1952年,乌鲁木齐地区工业生产总值达到了3243万元,仅次于伊犁州(包括伊犁、塔城、阿勒泰地区),居全疆第二位。1953—1966年,随着“一五”计划和“二五”计划的实施,大批现代化的工矿企业在新疆建立起来。1955年,乌鲁木齐的工业规模已跃居全疆首位。此后,随着军垦新城石河子和石油新城克拉玛依的出现,从乌鲁木齐市到克拉玛依市形成了一个工业经济带,这一地区逐渐成为新疆工业最集中的地区。1965年,乌鲁木齐、昌吉、石河子、克拉玛依等地的工业总产值已占全疆的49.5%。

——摘编自王利中《论20世纪50年代以来新疆工业布局变化的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代前中期治理新疆的措施。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析左宗棠在新疆进行经济建设的有利条件。(4分)

(3)根据材料三并结合所学知识,简述1949年至1965年新疆工业化建设的意义。综合材料,说明经济建设与国家治理的关系。(8分)

20.阅读材料,回答问题。(12分)

材料

某学者曾提出制度派生论的观点。该观点认为,制度并非人类主观选择的结果,而是由特定的生产方式和社会经济结构派生出来的。具体体现在两个方面:一是国家在工业化进程中,资本原始积累的方式和速度决定了经济体系的组合结构,进而影响了以国家为载体的制度安排;二是国家在应对工业化进程中出现的各种经济危机时所采取的应对措施,在实践中被既得利益集团主导,逐步演变为固定的制度安排。

——摘编自温铁军《国家形式的差距与起源》

运用世界近现代史的相关知识,对材料中该学者的观点加以评析。(要求:观点具体明确,史论结合,论据充分,逻辑清晰。)

2026届广西壮族自治区部分学校高三上学期开学考试

历史试题参考答案

一、选择题:本题共16题,每小3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 A D D B C D C B B B

题号 11 12 13 14 15 16

答案 A C B C A D

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.【答案】

(1)相同点:都经历权力结构的重大调整;权力都呈现集中趋势;都面临原有势力的挑战。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

不同点:

权力集中的本质不同:明朝是君主专制的强化,服务于封建皇权;西欧是民族国家形成中王权的集中,与资本主义萌芽、国家统一相联系。

权力制约的基础不同:明朝的权力制衡是皇权主导下的内廷(司礼监)与外廷(内阁)制衡,无根本制约皇权的力量;西欧有“王在法下”传统,王权受教会、贵族及习惯法制约,后期仍受新兴资产阶级潜在影响。

最终结果不同:明朝封建制度未突破传统框架,持续僵化;中世纪晚期西欧封建制度逐步解体,为资本主义制度的确立奠定基础。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(2)影响:

明朝:一定程度上维护了明朝统治,巩固了大一统局面;导致贪污、结党等问题滋生,加剧了统治危机;延缓了中国向近代社会转型的进程;催生了反封建的民主思想,为传统思想注入新活力。(3分,答出一点给2分,两点给3分,其他答案言之有理亦可)

西欧:推动了民族国家的形成与统一,增强了国家凝聚力;削弱了教会的势力,奠定了近代国家政治框架的基础;促进了商品经济和资本主义萌芽的发展;为新航路开辟创造了条件;推动了西欧逐步从封建社会向资本主义社会过渡。(3分,答出一点给2分,两点给3分,其他答案言之有理亦可)

18.【答案】

(1)措施:设立专门宣传机构;深入基层进行政治宣传;开展物质慰问活动;进行情感慰问关怀;创新娱乐文化形式;开展陋俗治理行动。(4分,答出两点即可)

(2)意义:增强了民众对抗日战争的认识和对根据地的信心,提高了民众抗日积极性;促进了军民团结、党群团结,巩固了抗日民族统一战线;解决了抗属和军属的实际困难,有利于提高军队的战斗力;丰富了根据地民众的春节文化生活;树立了新的社会风尚,促进了根据地社会的文明进步;推动了根据地文化的发展,增强了根据地的文化软实力和凝聚力。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

19.【答案】

(1)措施:设立军府制度(如伊犁将军),驻扎重兵;推行屯田政策,发展畜牧业;对当地少数民族首领采取羁縻政策;尊重当地宗教信仰。(4分,答出两点即可)

(2)有利条件:

军事保障:西征军收复新疆,稳定社会秩序,为经济建设提供安全环境。

政策支持:清政府重视新疆治理,批准左宗棠的屯田、兴修水利等经济措施。

资源基础:新疆土地肥沃、水源充足,适宜发展农业、牧业和桑棉种植。

技术引进:聘请外国技师指导矿业、制造业,提升生产技术。(4分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

(3)意义:提升了新疆的经济实力;增强了新疆与内地的经济联系,为新疆地区稳定提供了物质基础;推动了新疆各民族在生产合作中的交流交融,增强了国家认同感;为新疆后续的工业化和现代化发展积累了技术、人才和经验的优势。(6分,答出三点即可,其他答案言之有理亦可)

关系:经济建设是国家治理的基础;国家治理为经济建设提供保障;两者相互促进,共同巩固国家统一。(2分,答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

20.【答案】

示例一:

观点:该学者主张制度派生论,我赞同该观点。(2分)

阐述:15世纪末16世纪初新航路开辟后,西方国家通过早期殖民掠夺,加速了资本的原始积累,为工业革命的开展奠定了物质基础。工业革命中瓦特改良蒸汽机,推动人类社会进入蒸汽时代。工业革命不仅创造了巨大生产力,使社会面貌发生了翻天覆地的变化,实现了传统农业社会向现代工业社会的转变,同时也带来了制度的深刻变化。蒸汽机的应用,推动了机器的普及,工厂大量出现,工厂制也随之出现。工厂制使企业把机器和工人集中在厂房中进行生产,带来企业内部的分工与专业化生产,企业内部形成车间、工段、班组等组织模式,并确立轮班、工序等作业制度,大大提高了劳动生产率。工业革命的开展还推动了资本主义制度的确立与巩固。如英国通过1832年议会选举改革扩大了民主范围,满足了工业资产阶级参政议政的需要;日本等国通过改革走上资本主义发展道路,民主政治有所发展。1929—1933年,资本主义经济危机导致大量人口失业和社会动荡,为应对危机,美国实施了罗斯福新政,通过金融改革和一系列社会经济政策来缓解危机,其他资本主义国家也相继强化国家对经济的干预,逐渐形成了国家垄断资本主义的制度模式,推动了战后资本主义的恢复与发展。(8分)

综上所述,国家制度安排是特定生产方式和社会经济结构的产物,该学者的制度派生论揭示了经济基础与上层建筑的辩证关系,是对马克思主义唯物史观的运用。(2分)

示例二:

观点:该学者的制度派生论揭示了经济基础对上层建筑的决定作用,具有一定合理性,但也需结合制度的能动性加以补充。(2分)

阐述:从资本原始积累影响制度来看,英国通过圈地运动、殖民掠夺完成资本积累,资产阶级力量壮大,最终通过光荣革命确立君主立宪制,适应了资本主义经济发展;法国大革命前,资本主义经济发展推动第三等级崛起,催生了共和制度的尝试。这印证了资本积累方式对制度安排的塑造。

从应对危机形成制度而言,1929年经济大危机爆发后,罗斯福新政通过加强国家干预缓解危机,其确立的社会保障、劳工权利等制度,被资产阶级与劳工阶层等既得利益集团维系,成为美国福利制度的基础,体现了危机应对措施向固定制度的转化。

然而,该观点忽视了制度的能动性。美国1787年宪法确立的联邦制,主动为资本主义经济扩张提供了制度保障;日本明治维新通过主动改革制度(如废藩置县、殖产兴业),推动了工业化进程。可见,制度并非完全被动派生的,而是与经济形成相互作用的关系。(8分)

综上所述,制度派生论揭示了经济对制度的决定作用,但制度也会反作用于经济,二者是辩证统一的。(2分)

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录