江西省上进联考2026届高三上学期第一次联考历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 江西省上进联考2026届高三上学期第一次联考历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 222.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 13:07:02 | ||

图片预览

文档简介

2026届江西省上进联考高三上学期第一次联考

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.马家浜文化遗址中,磨制石器形制规整,陶器出现轮制痕迹,房址附近的灰坑与窖藏分布有序。此外,碳化稻米与猪骨在遗址中广泛分布,部分玉器表面可见精细雕刻工艺。据此推知,马家浜文化( )

A.生产工具呈现多元特征 B.原始农业进入成熟发展阶段

C.形成了复合型生产模式 D.呈现出阶级分化的萌芽状态

2.《左传》载,公元前703年,巴国派使者请楚国协助本国与邓国建交,楚使途经邓国边境时,遭邓国属国鄾国袭击,并被杀害。邓国拒绝谢罪后,楚国联合巴国攻鄾,最终楚巴联军击败邓、鄾二国。这反映出当时( )

A.巴楚建立了军事同盟 B.变法图强推动社会转型

C.分封秩序遭到了破坏 D.诸侯国之间的战争频发

3.秦灭六国后,原六国贵族多采取抵制态度。下列史实最能反映这一现象的是( )

A.张良“悉以家财求客刺秦王”为韩复仇

B.三晋大夫聚集于齐地拒绝仕秦

C.楚国南公提出“楚虽三户,亡秦必楚”

D.齐国晏子以智谋维护国家尊严

4.考古数据显示,宋代中原定窑白瓷与南方景德镇影青瓷占据国内市场主流。长城以北的辽代遗址出土的瓷器中,上述二者及越窑精品占比突出,部分器物兼具汉式造型与契丹纹饰。这一现象折射出( )

A.宋辽民族间经济文化交流十分活跃 B.民间跨境贸易突破官方政策限制

C.榷场贸易成为宋辽经济互动主渠道 D.辽代贵族阶层的奢侈品消费需求

5.明代张居正改革推行“一条鞭法”,其核心举措为“计亩征银,折办于官”,即将田赋与徭役合并,按田亩数量征收白银并由官府统一办理,这对白银货币化进程产生直接影响。这一举措( )

A.推动市舶司税收货币化 B.彻底废除了人头税制度

C.形成银钱兑换标准体系 D.实现了赋役货币化转型

6.1934年4月,中华苏维埃共和国教育人民委员部颁布《小学课程教则大纲》规定:“小学教育的目的,要培养目前革命斗争的新后代……课程要与社会劳动及革命战争的实际密切联系。例如:算术课要学计算公粮、土地面积;常识课要了解反‘围剿’战争的意义和红军胜利消息。”这表明政府意在( )

A.培养青少年对苏维埃政权的政治认同

B.推动教育与生产劳动实践相结合

C.为革命战争提供后备力量与战时支持

D.提升苏区民众基础科学文化水平

7.1946年11月,《大公报》记载上海工商界致国民政府电文:“中美商约草案中,美国商品输入中国时所缴内地税不得高于中国同类商品,且其范围之广、条件之苛……本国新兴工业方在萌芽,技术资本皆显薄弱,若美货依此条款大量倾销,民族工业势将摧残殆尽。”上海工商界的担忧,主要源于条约中( )

A.互惠贸易原则的不平等性 B.美货享受到了“国民待遇”

C.工业技术转让的强制要求 D.外资输入限制的大幅松弛

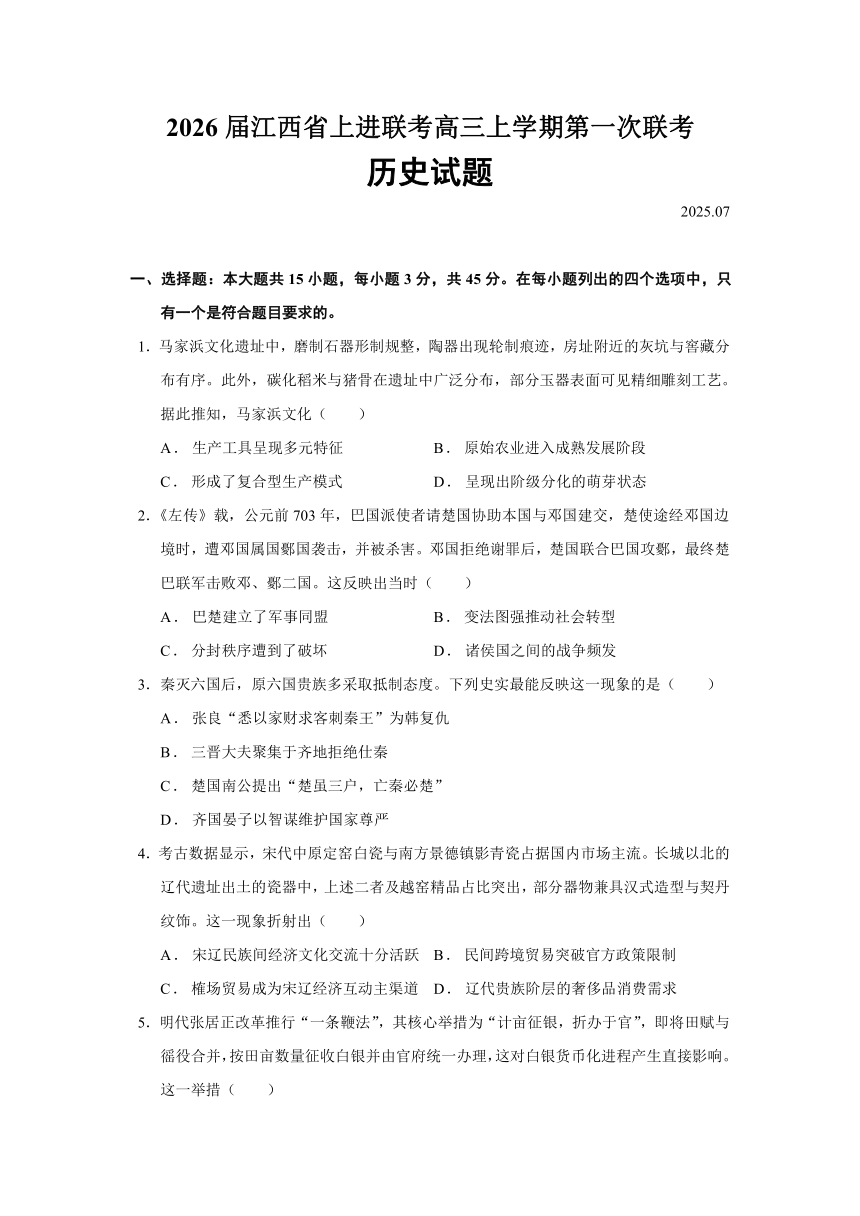

8.1957年,我国美术界响应“双百”方针,画家傅抱石、关山月为人民大会堂绘制巨幅国画《江山如此多娇》(图1),将毛泽东诗词意境与传统山水技法结合,展现万里长城、雪山云海的壮美气象;潘天寿创作的《鹰石山花图》(图2),用宋代花鸟画技法描绘雄鹰屹立山岩,突出其昂扬斗志。这些创作( )

A.是对传统绘画程式的革命性颠覆

B.体现了“双百”方针仅适用美术领域

C.借艺术形式展现文化自信的觉醒

D.受意识形态影响抵制西方艺术思潮

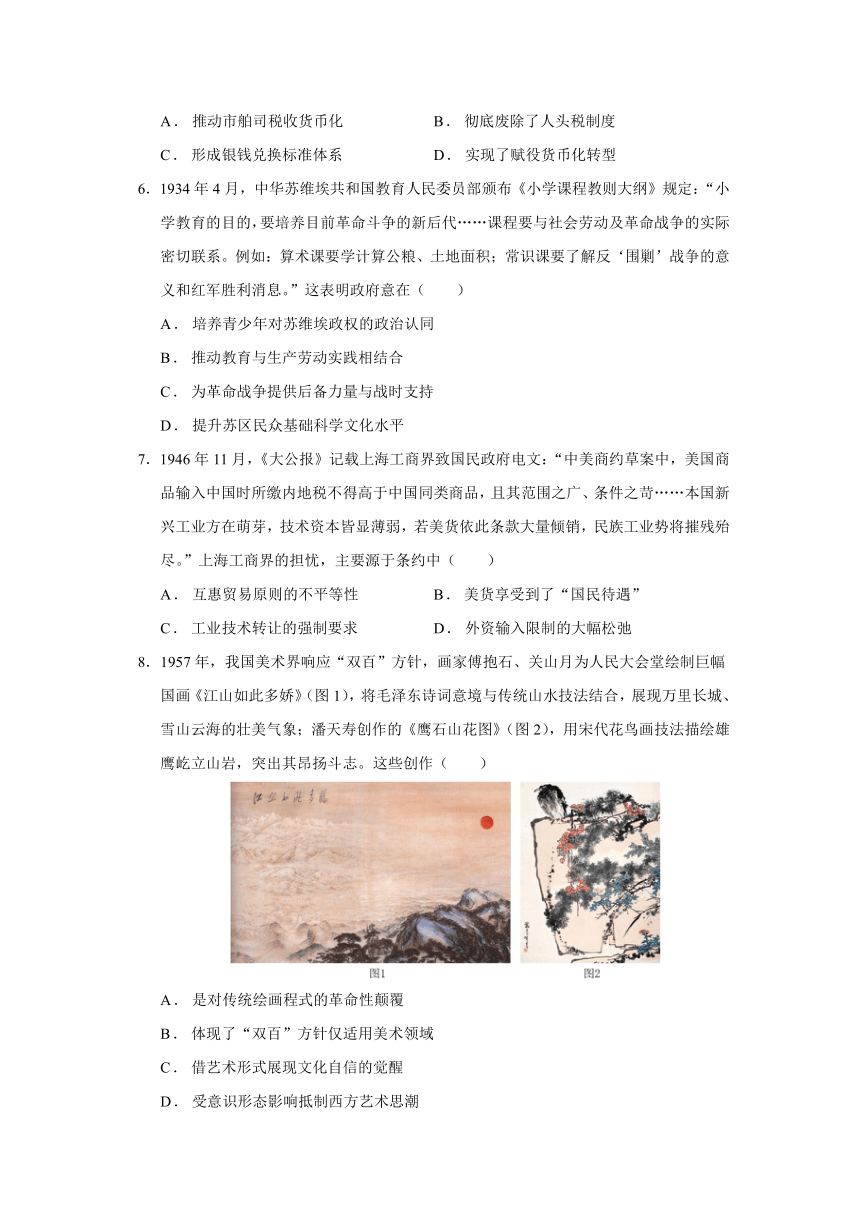

9.表1所示是我国不同区域经济发展对比(单位:%)据此可推知,我国( )

表1

地区 东部沿海地区 中西部内陆地区

2000—2010年替代06年均增长率 10.5 9.2

2010—2020年替代06年均增长率 7.8 8.5

工业产值占比(2020年) 45 55

服务业占比(2020年) 55 45

对外贸易依存度(2020年) 65 35

A.区域经济差距持续扩大 B.中西部成为经济增长主导

C.东部产业升级效果显著 D.经济结构调整取得了成效

10.公元前3世纪,阿育王将波斯狮子图腾与佛教法轮结合,打造“阿育王狮子柱”。当代印度以此为基础设计国徽,但其内涵已从佛教象征转变为国家的世俗标志。这一演变体现了( )

A.文化元素的融合与重构 B.历史遗产的继承发展

C.宗教服务于国家的王权 D.异域元素政治性改造

11.史载:在贝德福德郡的某个庄园,农奴每周须在领主自营地上劳作3天,耕种领主土地;每户须缴纳6便士货币租;使用领主磨坊时支付十六分之一谷物作为费用。庄园内有耕地、牧场、磨坊及教堂。据此可知,在该庄园( )

A.农奴主要通过缴纳货币租代替劳役 B.农奴以劳役地租为主要义务承担

C.领主对磨坊的使用拥有垄断性特权 D.庄园经济以商品交换为根本特征

12.19世纪初,某国际会议通过的文件中提出:“欧洲的和平不应再依赖某一大国的霸权,而应建立在各大国共同协商的基础上。我们通过定期会议协调立场,用法律条文约束彼此行为,使各国在保持独立主权的同时,形成稳定的国际秩序。”这一国际关系体系( )

A.确立霸权稳定与单极主导秩序 B.践行民族自决与主权平等理念

C.建立集体安全与军事同盟机制 D.以均势原则与大国协调为核心

13.在20世纪初的亚洲,一种新的反抗逻辑逐渐形成——殖民地知识分子将西方启蒙思想与本土传统结合,提出“非暴力不合作”“亚洲人的亚洲”等口号,试图通过文化复兴与政治动员实现独立。据此可知,这个时期的民族解放运动( )

A.借助宗教的符号以凝聚民众 B.联合传统王权争取自治

C.通过思想启蒙重塑民族认同 D.发动武装革命夺取政权

14.1951年《巴黎条约》签署时,六国代表在法国外交部的钟表大厅签字——该厅时钟曾定格于1918年德国投降的时刻。这一选址被学者认为“以物理空间的历史印记,隐喻欧洲联合的深层诉求”。此举意在( )

A.建立资本主义世界新秩序 B.通过经济整合实现区域的持久和平

C.推动欧洲防务一体化进程 D.依托马歇尔计划对抗社会主义阵营

15.20世纪80年代,美国汽车产业面临日本和德国车企的双重竞争压力。日本车企通过精益生产大幅降低成本,德国车企则凭借技术创新获取高额利润。为应对挑战,美国政府实施《自愿出口限制协议》,限制日本车企对美出口,并要求外资车企本地化生产,重塑了“海外产能+区域市场”的汽车产业格局。这一现象反映了( )

A.技术创新影响产业分工 B.市场竞争平衡区域布局

C.成本控制决定市场份额 D.贸易保护重构产业格局

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

(李)冰乃壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。又溉灌三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为陆海……水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。

——摘编自常璩《华阳国志·蜀志》

材料二

(监禄)乃使尉屠睢发卒五十万为五军……又以卒凿渠而通粮道,以与越人战。渠成,通舟楫,利灌田。然此渠因山导水,激湘江而南注于漓,以石闸蓄泄,谓之陡门,凡三十六,以节湍流。

——摘编自刘安《淮南子·人间训》

(1)根据材料一、二,分别概括都江堰与灵渠的主要功能,并分析二者的建设思想方向有何共同之处。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代水利工程建设对当时社会发展的重要意义。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

俄国通过《瑷珲条约》(1858)《北京条约》(1860)强占黑龙江以北、乌苏里江以东百万平方公里领土;日俄战争(1904—1905)后,两国擅自划分南满、北满势力范围,攫取铁路、采矿等特权;1907年东三省改制前,奉天、吉林、黑龙江三将军各自为政,导致“防务废弛,垦务混乱”;虽开放部分封禁地,但规模有限,1908年吉林垦殖面积仅占可耕地的17%。

——摘编自王彦威、王亮《清季外交史料》、徐世昌《东三省政略》等

材料二

1912—1931年,东北边疆危机不断加剧。俄国妄图分裂呼伦贝尔地区,煽动内蒙古部分蒙旗王公叛乱;日本策划“满蒙独立运动”,大肆掠夺中国东北土地并进行农业殖民侵略。为应对危机,民初政府实施移民实边政策。相关部门及官员纷纷倡议,垦殖组织与有识之士积极呼吁,报纸杂志广泛宣传。中央政府与奉天、吉林、黑龙江等地方政府相继出台政策法规,成立清丈荒地机关,丈放各类官荒、旗地等。同时,特殊移民实边政策如难民移垦与军队屯垦也逐步开展。

——摘编自高强《1912—1931年东北边疆危机与移民实边问题研究》

(1)根据材料一,指出晚清东北边疆治理的主要危机。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,与晚清边疆治理相比,概述民国初年东北边疆治理的变化及其历史意义。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

“当地人身材高大、性情温和,他们不懂武器的使用,黄金在当地随处可见……我们可以轻易将其征服,或将他们转化为基督徒。当地黄金甚丰……这里还产大量的棉花,无须送回西班牙,在当地即可卖好价钱……”

——摘编自【意】哥伦布《航海日记》

材料二

15世纪末,西班牙王室为哥伦布提供航海资助,希望通过新航路获取东方的香料与黄金,并传播基督教。哥伦布船队的船员多来自热那亚、葡萄牙等航海传统悠久的地区,其中领航员马丁·阿隆索·平松曾参与过非洲西海岸的探险。

——摘编自【美】塞缪尔·艾略特·莫里森《哥伦布传》

材料三

地理大发现本质上是资本主义扩张性的产物。欧洲商品经济的发展推动了对贵金属的需求,而封建王权与教会则为航海活动提供了政治与意识形态上的支持。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一和材料二分别运用了哪些史学视角看待哥伦布航行?(5分)

(2)根据材料三并结合所学知识,从“经济”“宗教”“技术”三个维度,分析哥伦布航行的历史背景。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

聚焦中国传统神话元素在现代科技命名中的创造性转化(命名对照表)

表2

现代科技项目 古代文化溯源 精神内涵 文献出处

“鸿蒙”操作系统 《庄子》“元气未分”说 开辟自主创新之路 《庄子·在宥》

“鲲鹏”运输机 《逍遥游》 “水击三千里” 海空一体化的战略投射能力 《庄子·逍遥游》

“嫦娥”探月工程 奔月神话与 《淮南子》 实现地月空间开发的千年夙愿 《淮南子·览冥训》

“蛟龙”深潜器 《山海经》“龙蛇之属” 突破深海极限的科技勇气 《山海经·海外西经》

“天眼”射电望远镜 《天问》“日月安属”之问 解答古人宇宙认知的终极追问 《楚辞·天问》

“北斗”卫星导航 系统 北斗七星是古 天文学中的方 向指引象征 实现全球化精准定位与自主可控的科技抱负 《史记·天官书》

——摘编自蔡雨坤《建构论视角下中国科技成果命名中的中华优秀传统文化元素研究》

从材料中任选一个现代科技项目的命名案例,结合所学知识,围绕“中华优秀传统神话元素与科技创新”,自拟一个论题。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

2026届江西省上进联考高三上学期第一次联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C B A D C B C D A

题号 11 12 13 14 15

答案 B D C B D

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)功能:都江堰功能:航运交通;资源运输;灌溉农田;防洪抗旱。(每点1分,共2分,任答两点即可)灵渠功能:军事运输;灌溉;航运。(每点1分,共2分,任答两点即可)

共同之处:均为多目的综合利用,体现系统工程思维;均重视因势利导、因地制宜,体现人与自然的和谐;均服务于国家战略发展需要。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)意义:经济:促进了农业发展,都江堰使成都平原成为“天府之国”;便利了物资运输,推动区域经济交流;

政治:有利于巩固统治,加强对边疆地区的控制;

文化:促进了不同地区间的文化交流融合和民族交融,推动文化传播;

社会:改善民生。(每点2分,共6分,任答三点即可)

17.【答案】

(1)主要危机:①领土主权丧失;②列强殖民渗透;③行政效能低下;④开发严重滞后。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)变化:治理目标转型:从被动应对领土危机(如抗俄)转向主动防御与主权建设(抵制俄日分裂活动);

治理体系革新:打破晚清军政分立模式,建立中央与地方政府协同立法机制(颁布垦荒法规,成立清丈机关);

推行多元化开发模式:常规移民(丈放官荒)与特殊政策(难民移垦、军队屯垦)并举;

社会力量动员:政府主导下,民间组织、媒体、知识分子广泛参与(“垦殖组织呼吁”“报刊宣传”),形成全民实边合力。(每点2分,共4分,任答两点即可)

历史意义:①遏制列强侵略:通过移民屯垦强化国土控制,挫败俄日分裂阴谋(如呼伦贝尔叛乱、“满蒙独立”计划);②加速边疆开发:荒地丈放促进东北农业经济整合,奠定近代化基础(如粮食产量提升、交通网络扩展);③增强国家认同:内地移民与边疆民族交融,推动中华民族共同体意识形成;④开创现代治理范式:为后续边疆政策(如抗战时期大后方建设)提供制度经验。(每点2分,共6分,任答出三点即可)

18.【答案】

(1)视角:材料一:文明史视角(新旧大陆文明的碰撞与交流);殖民史视角(对美洲原住民的征服与掠夺)。

材料二:阶级史视角(西班牙王室与封建贵族的推动);社会史视角(船员群体的地域构成与航海传统)。(每点2分,答出三点得5分)

(2)历史背景:经济:15世纪欧洲商品经济发展,资本主义萌芽推动对金银货币的需求;地中海贸易几乎被奥斯曼帝国垄断,促使欧洲寻找新航路;西班牙王室通过国家垄断资助航海,试图通过殖民扩张积累财富。

宗教:基督教会宣扬“传播福音”的使命,将航海视为宗教扩张的途径;哥伦布本人笃信基督教,日记中多次提及“使当地人皈依”的目标。

技术:中国指南针传入欧洲,结合葡萄牙的航海仪器(如星盘),提升了远航能力;地圆学说的普及让航海家相信向西航行可抵达亚洲;热那亚、葡萄牙等地区的航海造船经验为船队提供了技术支撑。(每点2分,共10分,任答五点即可)

19.【答案】

示例(12分)

论题:“嫦娥”探月工程的命名实现了千年奔月神话的现代转化,彰显科技与文化的双重突破。

论述:《淮南子》记载的嫦娥奔月神话,寄托了古人对月球的浪漫想象与探索渴望。现代“嫦娥”探月工程以神话命名,既延续了中华民族“飞天揽月”的文化基因,又将神话中的“月宫”转化为现实的地月探测技术。从“玉兔”月球车到“鹊桥”中继星,命名体系构建起传统神话与现代科技的对话。这不仅是对传统文化的创造性传承,更通过科技实践完成了“千年夙愿”的时代创新,展现了中国航天事业在自主探索中的文化自信。

结论:综上所述,对传统文化的创造性转化有利于民族复兴与科技创新的双重叙事。

评分细则:

(1)论题明确紧扣“文化传承”与“时代创新”的双重关系,观点清晰(如“鲲鹏”命名融合神话想象与战略科技)。(2分)

(2)史实运用结合神话文献出处及现代科技背景,准确说明命名的文化渊源与现实意义。(4分)

(3)逻辑层次分“传承”与“创新”两部分论述,结构清晰,无史实错误。(4分)

(4)表达规范,语言流畅,术语准确。(2分)

历史试题

2025.07

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

1.马家浜文化遗址中,磨制石器形制规整,陶器出现轮制痕迹,房址附近的灰坑与窖藏分布有序。此外,碳化稻米与猪骨在遗址中广泛分布,部分玉器表面可见精细雕刻工艺。据此推知,马家浜文化( )

A.生产工具呈现多元特征 B.原始农业进入成熟发展阶段

C.形成了复合型生产模式 D.呈现出阶级分化的萌芽状态

2.《左传》载,公元前703年,巴国派使者请楚国协助本国与邓国建交,楚使途经邓国边境时,遭邓国属国鄾国袭击,并被杀害。邓国拒绝谢罪后,楚国联合巴国攻鄾,最终楚巴联军击败邓、鄾二国。这反映出当时( )

A.巴楚建立了军事同盟 B.变法图强推动社会转型

C.分封秩序遭到了破坏 D.诸侯国之间的战争频发

3.秦灭六国后,原六国贵族多采取抵制态度。下列史实最能反映这一现象的是( )

A.张良“悉以家财求客刺秦王”为韩复仇

B.三晋大夫聚集于齐地拒绝仕秦

C.楚国南公提出“楚虽三户,亡秦必楚”

D.齐国晏子以智谋维护国家尊严

4.考古数据显示,宋代中原定窑白瓷与南方景德镇影青瓷占据国内市场主流。长城以北的辽代遗址出土的瓷器中,上述二者及越窑精品占比突出,部分器物兼具汉式造型与契丹纹饰。这一现象折射出( )

A.宋辽民族间经济文化交流十分活跃 B.民间跨境贸易突破官方政策限制

C.榷场贸易成为宋辽经济互动主渠道 D.辽代贵族阶层的奢侈品消费需求

5.明代张居正改革推行“一条鞭法”,其核心举措为“计亩征银,折办于官”,即将田赋与徭役合并,按田亩数量征收白银并由官府统一办理,这对白银货币化进程产生直接影响。这一举措( )

A.推动市舶司税收货币化 B.彻底废除了人头税制度

C.形成银钱兑换标准体系 D.实现了赋役货币化转型

6.1934年4月,中华苏维埃共和国教育人民委员部颁布《小学课程教则大纲》规定:“小学教育的目的,要培养目前革命斗争的新后代……课程要与社会劳动及革命战争的实际密切联系。例如:算术课要学计算公粮、土地面积;常识课要了解反‘围剿’战争的意义和红军胜利消息。”这表明政府意在( )

A.培养青少年对苏维埃政权的政治认同

B.推动教育与生产劳动实践相结合

C.为革命战争提供后备力量与战时支持

D.提升苏区民众基础科学文化水平

7.1946年11月,《大公报》记载上海工商界致国民政府电文:“中美商约草案中,美国商品输入中国时所缴内地税不得高于中国同类商品,且其范围之广、条件之苛……本国新兴工业方在萌芽,技术资本皆显薄弱,若美货依此条款大量倾销,民族工业势将摧残殆尽。”上海工商界的担忧,主要源于条约中( )

A.互惠贸易原则的不平等性 B.美货享受到了“国民待遇”

C.工业技术转让的强制要求 D.外资输入限制的大幅松弛

8.1957年,我国美术界响应“双百”方针,画家傅抱石、关山月为人民大会堂绘制巨幅国画《江山如此多娇》(图1),将毛泽东诗词意境与传统山水技法结合,展现万里长城、雪山云海的壮美气象;潘天寿创作的《鹰石山花图》(图2),用宋代花鸟画技法描绘雄鹰屹立山岩,突出其昂扬斗志。这些创作( )

A.是对传统绘画程式的革命性颠覆

B.体现了“双百”方针仅适用美术领域

C.借艺术形式展现文化自信的觉醒

D.受意识形态影响抵制西方艺术思潮

9.表1所示是我国不同区域经济发展对比(单位:%)据此可推知,我国( )

表1

地区 东部沿海地区 中西部内陆地区

2000—2010年替代06年均增长率 10.5 9.2

2010—2020年替代06年均增长率 7.8 8.5

工业产值占比(2020年) 45 55

服务业占比(2020年) 55 45

对外贸易依存度(2020年) 65 35

A.区域经济差距持续扩大 B.中西部成为经济增长主导

C.东部产业升级效果显著 D.经济结构调整取得了成效

10.公元前3世纪,阿育王将波斯狮子图腾与佛教法轮结合,打造“阿育王狮子柱”。当代印度以此为基础设计国徽,但其内涵已从佛教象征转变为国家的世俗标志。这一演变体现了( )

A.文化元素的融合与重构 B.历史遗产的继承发展

C.宗教服务于国家的王权 D.异域元素政治性改造

11.史载:在贝德福德郡的某个庄园,农奴每周须在领主自营地上劳作3天,耕种领主土地;每户须缴纳6便士货币租;使用领主磨坊时支付十六分之一谷物作为费用。庄园内有耕地、牧场、磨坊及教堂。据此可知,在该庄园( )

A.农奴主要通过缴纳货币租代替劳役 B.农奴以劳役地租为主要义务承担

C.领主对磨坊的使用拥有垄断性特权 D.庄园经济以商品交换为根本特征

12.19世纪初,某国际会议通过的文件中提出:“欧洲的和平不应再依赖某一大国的霸权,而应建立在各大国共同协商的基础上。我们通过定期会议协调立场,用法律条文约束彼此行为,使各国在保持独立主权的同时,形成稳定的国际秩序。”这一国际关系体系( )

A.确立霸权稳定与单极主导秩序 B.践行民族自决与主权平等理念

C.建立集体安全与军事同盟机制 D.以均势原则与大国协调为核心

13.在20世纪初的亚洲,一种新的反抗逻辑逐渐形成——殖民地知识分子将西方启蒙思想与本土传统结合,提出“非暴力不合作”“亚洲人的亚洲”等口号,试图通过文化复兴与政治动员实现独立。据此可知,这个时期的民族解放运动( )

A.借助宗教的符号以凝聚民众 B.联合传统王权争取自治

C.通过思想启蒙重塑民族认同 D.发动武装革命夺取政权

14.1951年《巴黎条约》签署时,六国代表在法国外交部的钟表大厅签字——该厅时钟曾定格于1918年德国投降的时刻。这一选址被学者认为“以物理空间的历史印记,隐喻欧洲联合的深层诉求”。此举意在( )

A.建立资本主义世界新秩序 B.通过经济整合实现区域的持久和平

C.推动欧洲防务一体化进程 D.依托马歇尔计划对抗社会主义阵营

15.20世纪80年代,美国汽车产业面临日本和德国车企的双重竞争压力。日本车企通过精益生产大幅降低成本,德国车企则凭借技术创新获取高额利润。为应对挑战,美国政府实施《自愿出口限制协议》,限制日本车企对美出口,并要求外资车企本地化生产,重塑了“海外产能+区域市场”的汽车产业格局。这一现象反映了( )

A.技术创新影响产业分工 B.市场竞争平衡区域布局

C.成本控制决定市场份额 D.贸易保护重构产业格局

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

(李)冰乃壅江作堋,穿郫江、检江,别支流双过郡下,以行舟船。岷山多梓、柏、大竹,颓随水流,坐致材木,功省用饶。又溉灌三郡,开稻田。于是蜀沃野千里,号为陆海……水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之天府也。

——摘编自常璩《华阳国志·蜀志》

材料二

(监禄)乃使尉屠睢发卒五十万为五军……又以卒凿渠而通粮道,以与越人战。渠成,通舟楫,利灌田。然此渠因山导水,激湘江而南注于漓,以石闸蓄泄,谓之陡门,凡三十六,以节湍流。

——摘编自刘安《淮南子·人间训》

(1)根据材料一、二,分别概括都江堰与灵渠的主要功能,并分析二者的建设思想方向有何共同之处。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析古代水利工程建设对当时社会发展的重要意义。(6分)

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

俄国通过《瑷珲条约》(1858)《北京条约》(1860)强占黑龙江以北、乌苏里江以东百万平方公里领土;日俄战争(1904—1905)后,两国擅自划分南满、北满势力范围,攫取铁路、采矿等特权;1907年东三省改制前,奉天、吉林、黑龙江三将军各自为政,导致“防务废弛,垦务混乱”;虽开放部分封禁地,但规模有限,1908年吉林垦殖面积仅占可耕地的17%。

——摘编自王彦威、王亮《清季外交史料》、徐世昌《东三省政略》等

材料二

1912—1931年,东北边疆危机不断加剧。俄国妄图分裂呼伦贝尔地区,煽动内蒙古部分蒙旗王公叛乱;日本策划“满蒙独立运动”,大肆掠夺中国东北土地并进行农业殖民侵略。为应对危机,民初政府实施移民实边政策。相关部门及官员纷纷倡议,垦殖组织与有识之士积极呼吁,报纸杂志广泛宣传。中央政府与奉天、吉林、黑龙江等地方政府相继出台政策法规,成立清丈荒地机关,丈放各类官荒、旗地等。同时,特殊移民实边政策如难民移垦与军队屯垦也逐步开展。

——摘编自高强《1912—1931年东北边疆危机与移民实边问题研究》

(1)根据材料一,指出晚清东北边疆治理的主要危机。(4分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,与晚清边疆治理相比,概述民国初年东北边疆治理的变化及其历史意义。(10分)

18.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料一

“当地人身材高大、性情温和,他们不懂武器的使用,黄金在当地随处可见……我们可以轻易将其征服,或将他们转化为基督徒。当地黄金甚丰……这里还产大量的棉花,无须送回西班牙,在当地即可卖好价钱……”

——摘编自【意】哥伦布《航海日记》

材料二

15世纪末,西班牙王室为哥伦布提供航海资助,希望通过新航路获取东方的香料与黄金,并传播基督教。哥伦布船队的船员多来自热那亚、葡萄牙等航海传统悠久的地区,其中领航员马丁·阿隆索·平松曾参与过非洲西海岸的探险。

——摘编自【美】塞缪尔·艾略特·莫里森《哥伦布传》

材料三

地理大发现本质上是资本主义扩张性的产物。欧洲商品经济的发展推动了对贵金属的需求,而封建王权与教会则为航海活动提供了政治与意识形态上的支持。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)材料一和材料二分别运用了哪些史学视角看待哥伦布航行?(5分)

(2)根据材料三并结合所学知识,从“经济”“宗教”“技术”三个维度,分析哥伦布航行的历史背景。(10分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

聚焦中国传统神话元素在现代科技命名中的创造性转化(命名对照表)

表2

现代科技项目 古代文化溯源 精神内涵 文献出处

“鸿蒙”操作系统 《庄子》“元气未分”说 开辟自主创新之路 《庄子·在宥》

“鲲鹏”运输机 《逍遥游》 “水击三千里” 海空一体化的战略投射能力 《庄子·逍遥游》

“嫦娥”探月工程 奔月神话与 《淮南子》 实现地月空间开发的千年夙愿 《淮南子·览冥训》

“蛟龙”深潜器 《山海经》“龙蛇之属” 突破深海极限的科技勇气 《山海经·海外西经》

“天眼”射电望远镜 《天问》“日月安属”之问 解答古人宇宙认知的终极追问 《楚辞·天问》

“北斗”卫星导航 系统 北斗七星是古 天文学中的方 向指引象征 实现全球化精准定位与自主可控的科技抱负 《史记·天官书》

——摘编自蔡雨坤《建构论视角下中国科技成果命名中的中华优秀传统文化元素研究》

从材料中任选一个现代科技项目的命名案例,结合所学知识,围绕“中华优秀传统神话元素与科技创新”,自拟一个论题。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

2026届江西省上进联考高三上学期第一次联考

历史试题参考答案

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题列出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C B A D C B C D A

题号 11 12 13 14 15

答案 B D C B D

二、非选择题:本大题共4小题,共55分。

16.【答案】

(1)功能:都江堰功能:航运交通;资源运输;灌溉农田;防洪抗旱。(每点1分,共2分,任答两点即可)灵渠功能:军事运输;灌溉;航运。(每点1分,共2分,任答两点即可)

共同之处:均为多目的综合利用,体现系统工程思维;均重视因势利导、因地制宜,体现人与自然的和谐;均服务于国家战略发展需要。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)意义:经济:促进了农业发展,都江堰使成都平原成为“天府之国”;便利了物资运输,推动区域经济交流;

政治:有利于巩固统治,加强对边疆地区的控制;

文化:促进了不同地区间的文化交流融合和民族交融,推动文化传播;

社会:改善民生。(每点2分,共6分,任答三点即可)

17.【答案】

(1)主要危机:①领土主权丧失;②列强殖民渗透;③行政效能低下;④开发严重滞后。(每点2分,共4分,任答两点即可)

(2)变化:治理目标转型:从被动应对领土危机(如抗俄)转向主动防御与主权建设(抵制俄日分裂活动);

治理体系革新:打破晚清军政分立模式,建立中央与地方政府协同立法机制(颁布垦荒法规,成立清丈机关);

推行多元化开发模式:常规移民(丈放官荒)与特殊政策(难民移垦、军队屯垦)并举;

社会力量动员:政府主导下,民间组织、媒体、知识分子广泛参与(“垦殖组织呼吁”“报刊宣传”),形成全民实边合力。(每点2分,共4分,任答两点即可)

历史意义:①遏制列强侵略:通过移民屯垦强化国土控制,挫败俄日分裂阴谋(如呼伦贝尔叛乱、“满蒙独立”计划);②加速边疆开发:荒地丈放促进东北农业经济整合,奠定近代化基础(如粮食产量提升、交通网络扩展);③增强国家认同:内地移民与边疆民族交融,推动中华民族共同体意识形成;④开创现代治理范式:为后续边疆政策(如抗战时期大后方建设)提供制度经验。(每点2分,共6分,任答出三点即可)

18.【答案】

(1)视角:材料一:文明史视角(新旧大陆文明的碰撞与交流);殖民史视角(对美洲原住民的征服与掠夺)。

材料二:阶级史视角(西班牙王室与封建贵族的推动);社会史视角(船员群体的地域构成与航海传统)。(每点2分,答出三点得5分)

(2)历史背景:经济:15世纪欧洲商品经济发展,资本主义萌芽推动对金银货币的需求;地中海贸易几乎被奥斯曼帝国垄断,促使欧洲寻找新航路;西班牙王室通过国家垄断资助航海,试图通过殖民扩张积累财富。

宗教:基督教会宣扬“传播福音”的使命,将航海视为宗教扩张的途径;哥伦布本人笃信基督教,日记中多次提及“使当地人皈依”的目标。

技术:中国指南针传入欧洲,结合葡萄牙的航海仪器(如星盘),提升了远航能力;地圆学说的普及让航海家相信向西航行可抵达亚洲;热那亚、葡萄牙等地区的航海造船经验为船队提供了技术支撑。(每点2分,共10分,任答五点即可)

19.【答案】

示例(12分)

论题:“嫦娥”探月工程的命名实现了千年奔月神话的现代转化,彰显科技与文化的双重突破。

论述:《淮南子》记载的嫦娥奔月神话,寄托了古人对月球的浪漫想象与探索渴望。现代“嫦娥”探月工程以神话命名,既延续了中华民族“飞天揽月”的文化基因,又将神话中的“月宫”转化为现实的地月探测技术。从“玉兔”月球车到“鹊桥”中继星,命名体系构建起传统神话与现代科技的对话。这不仅是对传统文化的创造性传承,更通过科技实践完成了“千年夙愿”的时代创新,展现了中国航天事业在自主探索中的文化自信。

结论:综上所述,对传统文化的创造性转化有利于民族复兴与科技创新的双重叙事。

评分细则:

(1)论题明确紧扣“文化传承”与“时代创新”的双重关系,观点清晰(如“鲲鹏”命名融合神话想象与战略科技)。(2分)

(2)史实运用结合神话文献出处及现代科技背景,准确说明命名的文化渊源与现实意义。(4分)

(3)逻辑层次分“传承”与“创新”两部分论述,结构清晰,无史实错误。(4分)

(4)表达规范,语言流畅,术语准确。(2分)

同课章节目录