3.1气候及其在地理环境中的作用 每课一练(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 3.1气候及其在地理环境中的作用 每课一练(含答案解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.1气候及其在地理环境中的作用

同步测控

1.下列对地理环境的叙述,正确的是( )

A.地理环境就是指存在于人类社会周围的自然界

B.城市和乡村不属于地理环境

C.地理环境包括自然地理环境和人文地理环境

D.人文地理环境是指所有人类活动的空间环境

解析:选C。地理环境包括自然地理环境和人

( http: / / www.21cnjy.com )文地理环境,自然地理环境指存在于人类社会周围的自然界;人文地理环境是人类在自然地理环境基础上改造形成的,与自然地理环境有着内在联系的、具有地域分工规律的人工环境。

2.下列环境或环境构成要素中,属于人文地理环境的是( )

①卧龙大熊猫自然保护区 ②丘陵和低山地区的缓坡梯田 ③内蒙古呼伦贝尔草原 ④沿海滩涂 ⑤苏州拙政园和北京颐和园 ⑥人民法院和人民检察院

A.①③④

B.②⑤

C.①②③

D.②⑤⑥

解析:选B。自然保护区内保留了自然原貌,属

( http: / / www.21cnjy.com )于自然地理环境;天然草场和沿海滩涂也属于自然地理环境;法院和检察院属于人文社会环境因素,不是在自然地理环境基础上改造形成的人文地理环境,只有梯田、园林是人文地理环境。

3.在北半球同为北纬30°~40°的大陆,但东西两岸气候截然不同。其主要原因是( )

A.太阳辐射不同

B.环流条件不同

C.地面状况不同

D.人类影响不同

解析:选B。在北半球同为北纬30°~40°

( http: / / www.21cnjy.com )的大陆东岸,受季风影响形成冬季寒冷干燥,夏季高温多雨的季风气候。在大陆西岸,冬季受西风带影响,湿润多雨,夏季受副热带高气压控制,炎热干燥,形成冬雨夏干的地中海气候。这主要是受不同的环流条件影响所致。

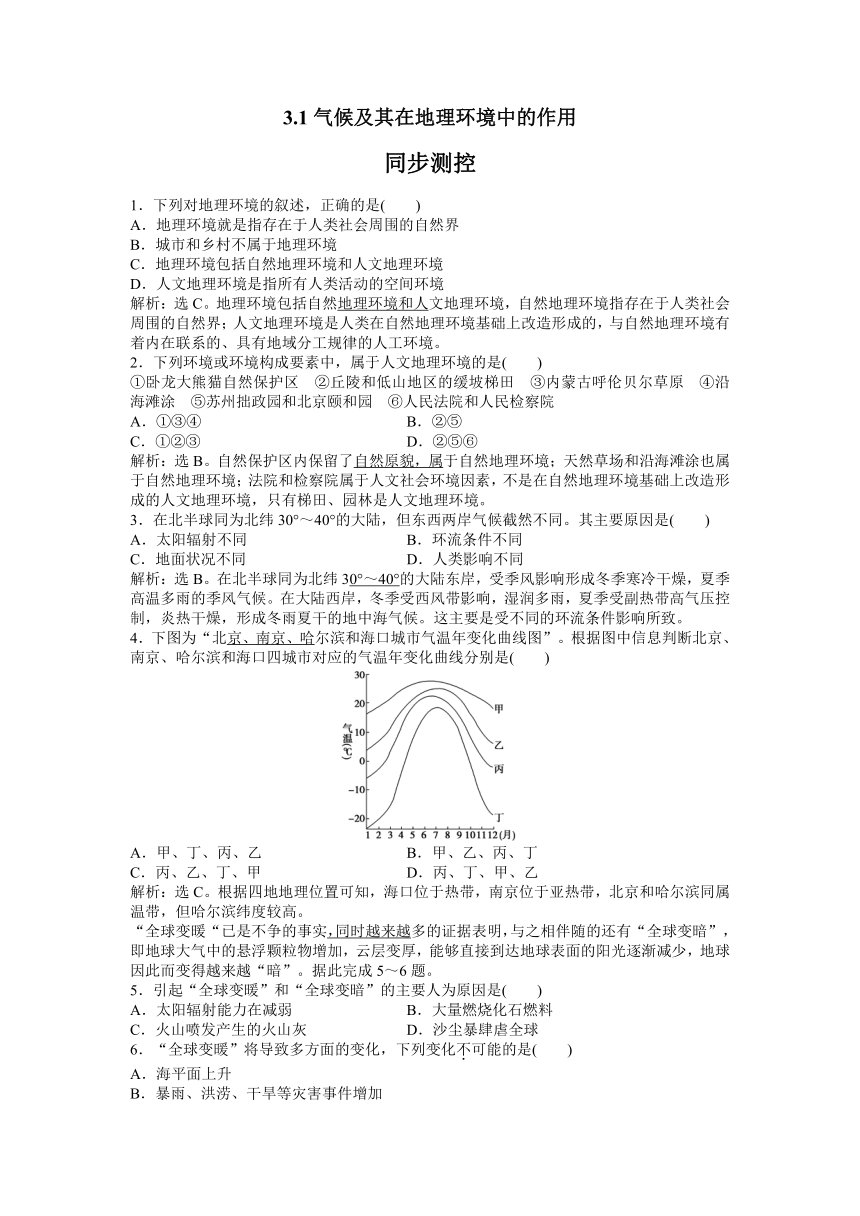

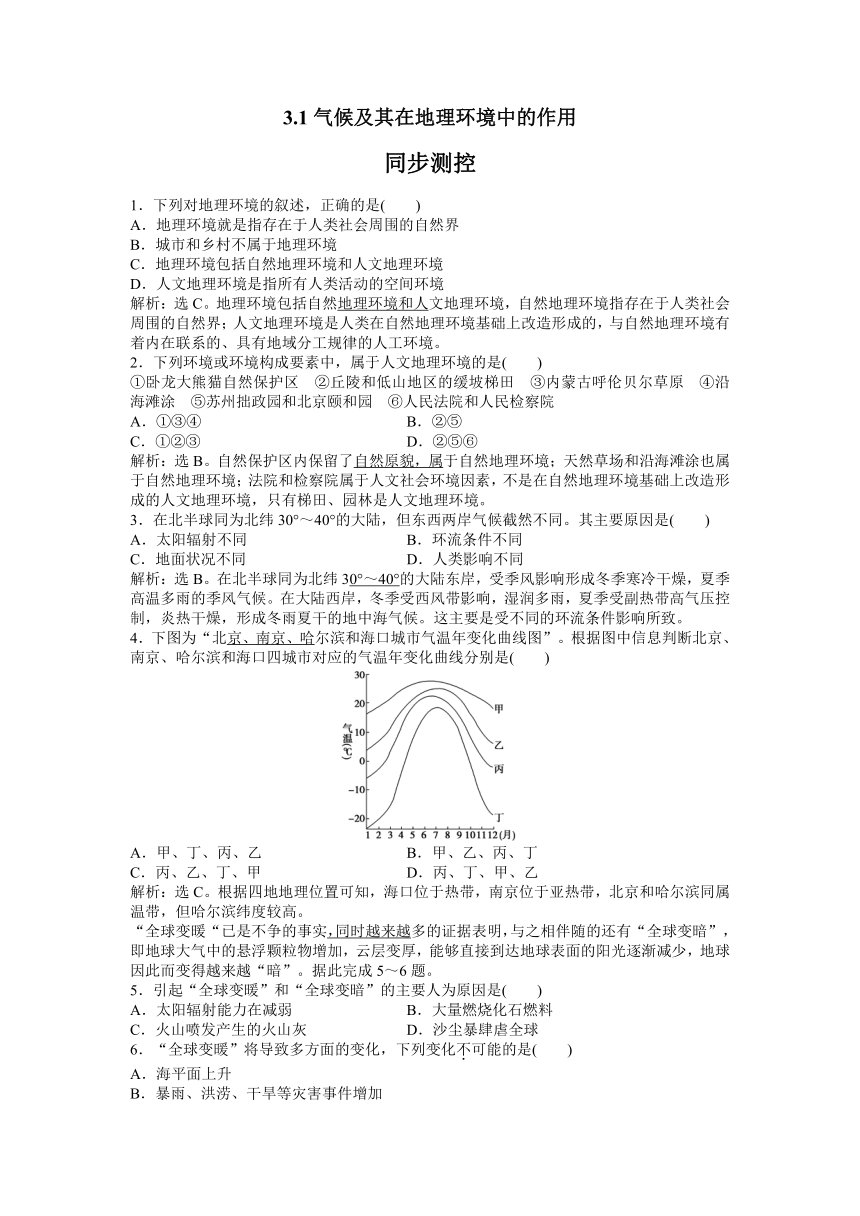

4.下图为“北京、南京、哈

( http: / / www.21cnjy.com )尔滨和海口城市气温年变化曲线图”。根据图中信息判断北京、南京、哈尔滨和海口四城市对应的气温年变化曲线分别是( )

A.甲、丁、丙、乙

B.甲、乙、丙、丁

C.丙、乙、丁、甲

D.丙、丁、甲、乙

解析:选C。根据四地地理位置可知,海口位于热带,南京位于亚热带,北京和哈尔滨同属温带,但哈尔滨纬度较高。

“全球变暖“已是不争的事实,同时越来越

( http: / / www.21cnjy.com )多的证据表明,与之相伴随的还有“全球变暗”,即地球大气中的悬浮颗粒物增加,云层变厚,能够直接到达地球表面的阳光逐渐减少,地球因此而变得越来越“暗”。据此完成5~6题。

5.引起“全球变暖”和“全球变暗”的主要人为原因是( )

A.太阳辐射能力在减弱

B.大量燃烧化石燃料

C.火山喷发产生的火山灰

D.沙尘暴肆虐全球

6.“全球变暖”将导致多方面的变化,下列变化不可能的是( )

A.海平面上升

B.暴雨、洪涝、干旱等灾害事件增加

C.冰川覆盖面积扩大

D.对人类健康的威胁会增加

解析:第5题,A、C、D三项均是自然原因,故选B。第6题,全球变暖不可能使冰川覆盖面积扩大。

答案:5.B 6.C

7.读某气候类型的分布地区图,分析回答下列问题。

(1)该气候类型是______________气候。除图示地区外,类似气候类型还分布在世界上______________等地区。

(2)试从地理位置、大气环流等因素分析该气候形成的原因

________________________________________________________________________

__________________________________________。

(3)下图中的四幅气候资料图中,与

( http: / / www.21cnjy.com )乙地的气候特征相符的是图________。这表明乙地的气候特征与甲丙相比有细微的差别,体现在__________________________。

(4)图中甲、丙两个气候区的纬度分布有什么差异?为什么会形成这种差异?

解析:从图中可看出该气候类型分布在中国和美国

( http: / / www.21cnjy.com )东南部,应该是亚热带季风气候;该气候还分布在澳大利亚东南部和南美洲东南部。首先从温度带上应该在亚热带地区,其次在大陆东部地区,受海陆热力性质差异影响较大。乙地在日本,地处海洋中的岛屿,受海洋影响较大,形成具有海洋性特征的季风气候,而我国的季风是典型的大陆性季风。我国季风区由于位于最大的大陆和最大的海洋之间,海陆热力性质差异最大,冬、夏季风都很典型和明显;而其他几个地区的季风气候与之相比则要微弱得多,多表现为湿润性季风气候,即夏季风较强,冬季风不很明显。

答案:(1)亚热带季风(湿润) 南美洲东南部、澳大利亚东南部

(2)位于亚热带[回归线(

( http: / / www.21cnjy.com )或30°)~40°纬度]大陆东岸;由于海陆热力性质差异,大陆上形成随季节变化的高、低气压中心,形成季风环流,受不同性质的冬、夏季风的影响

(3)④ 气温年较差小,年降水量大,且季节分配较为均匀,具有海洋性特征

(4)甲气候区的北界比丙

( http: / / www.21cnjy.com )气候区低(约5个纬度),因甲地区西靠最大的大陆,东临最大的海洋,冬季风最为显著,冬季气温较同纬度的丙地区更低,亚热带界线向更低纬度推移。丙地区冬季风不够显著,冬季气温相对较高。

课时作业

一、选择题

(2012·西安八校联考)读台湾地形和年太阳辐射总量分布图(图甲)和沿北回归线某要素变化示意图(图乙),回答1~2题。

1.台湾岛年太阳辐射总量大致由西南部向东北部递减的主要影响因素是( )

A.洋流、海陆位置

B.地形、季风

C.纬度位置、天气状况

D.副热带高气压带的移动、台风

2.沿北回归线某要素变化示意图中,反映光照情况的曲线是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

解析:第1题,台湾岛的降水主要由夏季风

( http: / / www.21cnjy.com )带来,台湾岛的中东部地区为台湾山脉,台湾岛东北部位于夏季风的迎风坡,降水量大,阴雨天多,大气对太阳辐射的削弱作用强,年太阳辐射总量较小;而台湾岛西南部地区则相反。第2题,台湾岛东部的降水量大于西部,因此东部地区的日照时数小于西部地区。

答案:1.B 2.A

(2012·烟台调研)下面两图中,甲图

( http: / / www.21cnjy.com )是北半球气候类型分布模式图,乙图表示在不同纬度的四地垂直竖立高度相同的旗杆,正午时旗杆顶点的影子周年变化范围。读图完成3~4题。

3.甲图中,由单一气压带或风带控制而形成和由气压带或风带交替控制而形成的气候类型分别是( )

A.b、n和c、e

B.m、n和b、e

C.s、e和t、c

D.t、r和c、e

4.甲图中d气候分布地区旗杆顶点的影子周年变化与乙图中可能对应的是( )

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:第3题,图中n气候为全年受赤

( http: / / www.21cnjy.com )道低压控制而成的;b气候为全年受西风控制而成的;e气候为赤道低压和信风交替控制而成的;c气候为受副高和西风交替控制而成的。第4题,d气候分布地区处于北回归线南北两侧,若其在北回归线以南的地区,则其全年大部分时间旗杆影子朝北,少部分时间杆影朝南;若是处于北回归线以北的地区,则其全年旗杆影子皆朝北。

答案:3.A 4.B

(2012·湖南省十二校联考)下表为四个城市的气候资料表。据此回答5~8题。

城市

①

②

③

④

平均气温(℃)

1月

26.5

3.7

23.4

5.2

7月

22.8

25.1

13.1

14.4

平均降水量(mm)

1月

225

48

7

101

7月

9

146

183

76

5.城市①平均气温最高月最有可能为( )

A.1月

B.4月

C.7月

D.10月

解析:选D。由城市①的平均气温可知,它位

( http: / / www.21cnjy.com )于南半球全年高温的热带地区;根据该城市的平均降水量可知,它为降水季节分配不均的热带草原气候。该气候类型的气温最高值一般出现在雨季到来之前,故该城市平均气温最高月最可能为10月。

6.城市②所处自然带的典型植被类型是( )

A.亚热带常绿硬叶林

B.温带落叶阔叶林

C.亚热带常绿阔叶林

D.温带草原

解析:选C。根据表中城市②的气温和降水资料可知,该城市为亚热带季风气候,其自然带的典型植被为亚热带常绿阔叶林。

7.城市③可能是( )

A.广州

B.珀斯

C.布宜诺斯艾利斯

D.洛杉矶

解析:选B。根据气温可知,城市③位于

( http: / / www.21cnjy.com )南半球的亚热带地区;根据该地的降水可知,该城市所在地区雨热不同期,为地中海气候;故城市③可能是位于南半球地中海气候区的珀斯。

8.城市④1月降水多于7月的原因是( )

A.1月气旋活动频繁

B.1月台风活动频繁

C.1月空气对流旺盛,多对流雨

D.1月受夏季风影响,多锋面雨

解析:选A。城市④气温变化幅度小,且降

( http: / / www.21cnjy.com )水的季节变化小,为温带海洋性气候,位于北半球的温带大陆西岸地区;该地区冬季气旋活动频繁,受气旋控制盛行上升气流,多降水,故该地1月降水较7月多。

读世界年平均气温分布图,回答9~10题。

9.据图可知,影响世界年平均气温分布状况的主要因素是( )

A.太阳辐射

B.海陆分布

C.地形

D.大气环流

10.关于图中年平均气温的分布及影响因素,说法符合实际的是( )

A.南极和北极地区年平均气温相差不大

B.年平均气温最高处位于赤道

C.相比于北半球,南半球年平均气温受海陆分布影响更大

D.南美洲西部比同纬度的东部年平均气温低主要是受地形和洋流的影响

解析:第9题,从图中可以看出世

( http: / / www.21cnjy.com )界年平均气温等值线走向总体上与纬线一致,由此可以判断影响世界平均气温分布状况的主要因素是太阳辐射。第10题,从图中可以看出南极地区年平均气温远低于北极地区;年平均气温最高的地方位于北半球的撒哈拉沙漠;由于南半球陆地面积比北半球小,所以其年平均气温受海陆分布影响较北半球小。

答案:9.A 10.D

(2012·辽宁省实验中学月考)读世界某区域图和卑尔根气候图,完成11~13题。

11.据图判断,卑尔根的气候类型是( )

A.温带季风气候

B.温带海洋性气候

C.地中海气候

D.温带大陆性气候

12.卑尔根具有冬季温和的气候特征,其形成的主要因素是( )

A.海陆热力性质差异

B.地形起伏

C.北大西洋暖流

D.北太平洋暖流

13.卑尔根所属气候类型( )

A.主要分布在南北纬30°~40°的大陆西岸

B.主要分布在南北纬40°~60°的大陆西岸

C.主要分布在南北纬40°~60°的大陆东岸

D.主要分布在南北纬30°~40°的大陆东岸

解析:第11题,根据全年最冷月的气温大

( http: / / www.21cnjy.com )于0℃,降水较均匀和图中卑尔根的地理位置可判断。第12题,卑尔根位于欧洲大陆西岸,受北大西洋暖流影响冬季温和。第13题,卑尔根位于欧洲大陆西岸,受北大西洋暖流影响,冬季温和。

答案:11.B 12.C 13.B

二、综合题

14.下图为“气候因子关联示意图”,读图完成下列问题。

(1)将①大气环流、②下垫面、③人类活动、④太阳辐射的序号填入图中。

(2)从图中可以看出,不同地区的气候差异,主要是________在地表分布不均及其时间变化结果。

(3)从图示看,下垫面是大气的直接____

( http: / / www.21cnjy.com )____和______。下垫面的差异或变化,将直接导致大气中____________的差异和变化。

(4)从图示看,太阳辐射通过

( http: / / www.21cnjy.com )________和________影响气候;人类活动既能通过________和________影响气候,又能________影响气候。

(5)从大气环流因子考虑,受气压带、风带移动而形成的气候是(双选)( )

A.热带稀树草原气候

B.地中海气候

C.温带海洋性气候

D.亚热带季风气候

解析:本题考查气候因子的相互关系。通过

( http: / / www.21cnjy.com )分析要明确某地区气候的基本特征是由图中所示的太阳辐射、大气环流、下垫面、人类活动等因子长期相互作用形成的。

答案:(1)见下图

(2)太阳辐射

(3)热源 水源 热量和水分

(4)大气 下垫面 大气 下垫面 直接

(5)AB

15.阅读材料,回答下列问题。

材料:2011年3月5日,“地球一小时

( http: / / www.21cnjy.com )”大连组委会在大连和平广场举行了“地球一小时”2011大连启动仪式,作为全球最大的自发性环保行动,“地球一小时”活动已经成功开展了4年。甲图是在南极萨布尔基地冰穴测定的大气中二氧化碳体积分数的历史数据,乙图是19世纪以来全球气温变化图。

(1)从甲图和乙图可以看出大气中二氧化碳体积分数与全球气温两者基本呈________(正或负)相关关系。

(2)从乙图看出温度变化的特点是________。这种现象称为二氧化碳的________效应。

(3)造成大气中二氧化碳浓度增加的主要原因有(双选)( )

A.绿色植物的光合作用

B.过度砍伐森林

C.人口剧增,呼出的二氧化碳增多

D.大量使用煤、石油、天然气作燃料

(4)为避免温室效应给全球带来灾难性的后果,人类应采取哪些措施?(至少写3点)

解析:(1)从甲图中可以看出,1750~

( http: / / www.21cnjy.com )2000年,随着时间的推移,纵坐标二氧化碳的浓度呈增长趋势;从乙图坐标数值的变化及图中曲线的变化来看,随着时间的推移,1870~1990年全球温度变化也呈增长趋势,故大气中二氧化碳的体积分数与全球气温两者基本呈正相关关系。(2)乙图中曲线的变化规律是:波动上升。全球增温的这种现象主要是二氧化碳等温室气体浓度升高所引起的,故称之为二氧化碳的温室效应。(3)绿色植物的光合作用吸收二氧化碳、放出氧气,它能降低大气中二氧化碳的浓度;过度砍伐森林,使森林吸收二氧化碳的能力降低,导致大气中二氧化碳浓度升高;人呼出的二氧化碳对自然界而言不会是大气中二氧化碳浓度增加的“主要原因”;而矿物燃料的大量燃烧则是造成大气中二氧化碳浓度升高的主要原因。(4)为减轻温室效应的不良后果,主要考虑从人本身做起,如何减少以二氧化碳为主的各种温室气体的过量排放。从人口的数量、资源的高效利用、清洁能源的研发利用、植树造林等方面考虑,言之有理即可。

答案:(1)正 (2)波动上升 温室 (3)BD

(4)植树造林;控制人口数量;减少化石燃料的使用;推广节能技术;使用清洁能源等。

同步测控

1.下列对地理环境的叙述,正确的是( )

A.地理环境就是指存在于人类社会周围的自然界

B.城市和乡村不属于地理环境

C.地理环境包括自然地理环境和人文地理环境

D.人文地理环境是指所有人类活动的空间环境

解析:选C。地理环境包括自然地理环境和人

( http: / / www.21cnjy.com )文地理环境,自然地理环境指存在于人类社会周围的自然界;人文地理环境是人类在自然地理环境基础上改造形成的,与自然地理环境有着内在联系的、具有地域分工规律的人工环境。

2.下列环境或环境构成要素中,属于人文地理环境的是( )

①卧龙大熊猫自然保护区 ②丘陵和低山地区的缓坡梯田 ③内蒙古呼伦贝尔草原 ④沿海滩涂 ⑤苏州拙政园和北京颐和园 ⑥人民法院和人民检察院

A.①③④

B.②⑤

C.①②③

D.②⑤⑥

解析:选B。自然保护区内保留了自然原貌,属

( http: / / www.21cnjy.com )于自然地理环境;天然草场和沿海滩涂也属于自然地理环境;法院和检察院属于人文社会环境因素,不是在自然地理环境基础上改造形成的人文地理环境,只有梯田、园林是人文地理环境。

3.在北半球同为北纬30°~40°的大陆,但东西两岸气候截然不同。其主要原因是( )

A.太阳辐射不同

B.环流条件不同

C.地面状况不同

D.人类影响不同

解析:选B。在北半球同为北纬30°~40°

( http: / / www.21cnjy.com )的大陆东岸,受季风影响形成冬季寒冷干燥,夏季高温多雨的季风气候。在大陆西岸,冬季受西风带影响,湿润多雨,夏季受副热带高气压控制,炎热干燥,形成冬雨夏干的地中海气候。这主要是受不同的环流条件影响所致。

4.下图为“北京、南京、哈

( http: / / www.21cnjy.com )尔滨和海口城市气温年变化曲线图”。根据图中信息判断北京、南京、哈尔滨和海口四城市对应的气温年变化曲线分别是( )

A.甲、丁、丙、乙

B.甲、乙、丙、丁

C.丙、乙、丁、甲

D.丙、丁、甲、乙

解析:选C。根据四地地理位置可知,海口位于热带,南京位于亚热带,北京和哈尔滨同属温带,但哈尔滨纬度较高。

“全球变暖“已是不争的事实,同时越来越

( http: / / www.21cnjy.com )多的证据表明,与之相伴随的还有“全球变暗”,即地球大气中的悬浮颗粒物增加,云层变厚,能够直接到达地球表面的阳光逐渐减少,地球因此而变得越来越“暗”。据此完成5~6题。

5.引起“全球变暖”和“全球变暗”的主要人为原因是( )

A.太阳辐射能力在减弱

B.大量燃烧化石燃料

C.火山喷发产生的火山灰

D.沙尘暴肆虐全球

6.“全球变暖”将导致多方面的变化,下列变化不可能的是( )

A.海平面上升

B.暴雨、洪涝、干旱等灾害事件增加

C.冰川覆盖面积扩大

D.对人类健康的威胁会增加

解析:第5题,A、C、D三项均是自然原因,故选B。第6题,全球变暖不可能使冰川覆盖面积扩大。

答案:5.B 6.C

7.读某气候类型的分布地区图,分析回答下列问题。

(1)该气候类型是______________气候。除图示地区外,类似气候类型还分布在世界上______________等地区。

(2)试从地理位置、大气环流等因素分析该气候形成的原因

________________________________________________________________________

__________________________________________。

(3)下图中的四幅气候资料图中,与

( http: / / www.21cnjy.com )乙地的气候特征相符的是图________。这表明乙地的气候特征与甲丙相比有细微的差别,体现在__________________________。

(4)图中甲、丙两个气候区的纬度分布有什么差异?为什么会形成这种差异?

解析:从图中可看出该气候类型分布在中国和美国

( http: / / www.21cnjy.com )东南部,应该是亚热带季风气候;该气候还分布在澳大利亚东南部和南美洲东南部。首先从温度带上应该在亚热带地区,其次在大陆东部地区,受海陆热力性质差异影响较大。乙地在日本,地处海洋中的岛屿,受海洋影响较大,形成具有海洋性特征的季风气候,而我国的季风是典型的大陆性季风。我国季风区由于位于最大的大陆和最大的海洋之间,海陆热力性质差异最大,冬、夏季风都很典型和明显;而其他几个地区的季风气候与之相比则要微弱得多,多表现为湿润性季风气候,即夏季风较强,冬季风不很明显。

答案:(1)亚热带季风(湿润) 南美洲东南部、澳大利亚东南部

(2)位于亚热带[回归线(

( http: / / www.21cnjy.com )或30°)~40°纬度]大陆东岸;由于海陆热力性质差异,大陆上形成随季节变化的高、低气压中心,形成季风环流,受不同性质的冬、夏季风的影响

(3)④ 气温年较差小,年降水量大,且季节分配较为均匀,具有海洋性特征

(4)甲气候区的北界比丙

( http: / / www.21cnjy.com )气候区低(约5个纬度),因甲地区西靠最大的大陆,东临最大的海洋,冬季风最为显著,冬季气温较同纬度的丙地区更低,亚热带界线向更低纬度推移。丙地区冬季风不够显著,冬季气温相对较高。

课时作业

一、选择题

(2012·西安八校联考)读台湾地形和年太阳辐射总量分布图(图甲)和沿北回归线某要素变化示意图(图乙),回答1~2题。

1.台湾岛年太阳辐射总量大致由西南部向东北部递减的主要影响因素是( )

A.洋流、海陆位置

B.地形、季风

C.纬度位置、天气状况

D.副热带高气压带的移动、台风

2.沿北回归线某要素变化示意图中,反映光照情况的曲线是( )

A.①

B.②

C.③

D.④

解析:第1题,台湾岛的降水主要由夏季风

( http: / / www.21cnjy.com )带来,台湾岛的中东部地区为台湾山脉,台湾岛东北部位于夏季风的迎风坡,降水量大,阴雨天多,大气对太阳辐射的削弱作用强,年太阳辐射总量较小;而台湾岛西南部地区则相反。第2题,台湾岛东部的降水量大于西部,因此东部地区的日照时数小于西部地区。

答案:1.B 2.A

(2012·烟台调研)下面两图中,甲图

( http: / / www.21cnjy.com )是北半球气候类型分布模式图,乙图表示在不同纬度的四地垂直竖立高度相同的旗杆,正午时旗杆顶点的影子周年变化范围。读图完成3~4题。

3.甲图中,由单一气压带或风带控制而形成和由气压带或风带交替控制而形成的气候类型分别是( )

A.b、n和c、e

B.m、n和b、e

C.s、e和t、c

D.t、r和c、e

4.甲图中d气候分布地区旗杆顶点的影子周年变化与乙图中可能对应的是( )

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

解析:第3题,图中n气候为全年受赤

( http: / / www.21cnjy.com )道低压控制而成的;b气候为全年受西风控制而成的;e气候为赤道低压和信风交替控制而成的;c气候为受副高和西风交替控制而成的。第4题,d气候分布地区处于北回归线南北两侧,若其在北回归线以南的地区,则其全年大部分时间旗杆影子朝北,少部分时间杆影朝南;若是处于北回归线以北的地区,则其全年旗杆影子皆朝北。

答案:3.A 4.B

(2012·湖南省十二校联考)下表为四个城市的气候资料表。据此回答5~8题。

城市

①

②

③

④

平均气温(℃)

1月

26.5

3.7

23.4

5.2

7月

22.8

25.1

13.1

14.4

平均降水量(mm)

1月

225

48

7

101

7月

9

146

183

76

5.城市①平均气温最高月最有可能为( )

A.1月

B.4月

C.7月

D.10月

解析:选D。由城市①的平均气温可知,它位

( http: / / www.21cnjy.com )于南半球全年高温的热带地区;根据该城市的平均降水量可知,它为降水季节分配不均的热带草原气候。该气候类型的气温最高值一般出现在雨季到来之前,故该城市平均气温最高月最可能为10月。

6.城市②所处自然带的典型植被类型是( )

A.亚热带常绿硬叶林

B.温带落叶阔叶林

C.亚热带常绿阔叶林

D.温带草原

解析:选C。根据表中城市②的气温和降水资料可知,该城市为亚热带季风气候,其自然带的典型植被为亚热带常绿阔叶林。

7.城市③可能是( )

A.广州

B.珀斯

C.布宜诺斯艾利斯

D.洛杉矶

解析:选B。根据气温可知,城市③位于

( http: / / www.21cnjy.com )南半球的亚热带地区;根据该地的降水可知,该城市所在地区雨热不同期,为地中海气候;故城市③可能是位于南半球地中海气候区的珀斯。

8.城市④1月降水多于7月的原因是( )

A.1月气旋活动频繁

B.1月台风活动频繁

C.1月空气对流旺盛,多对流雨

D.1月受夏季风影响,多锋面雨

解析:选A。城市④气温变化幅度小,且降

( http: / / www.21cnjy.com )水的季节变化小,为温带海洋性气候,位于北半球的温带大陆西岸地区;该地区冬季气旋活动频繁,受气旋控制盛行上升气流,多降水,故该地1月降水较7月多。

读世界年平均气温分布图,回答9~10题。

9.据图可知,影响世界年平均气温分布状况的主要因素是( )

A.太阳辐射

B.海陆分布

C.地形

D.大气环流

10.关于图中年平均气温的分布及影响因素,说法符合实际的是( )

A.南极和北极地区年平均气温相差不大

B.年平均气温最高处位于赤道

C.相比于北半球,南半球年平均气温受海陆分布影响更大

D.南美洲西部比同纬度的东部年平均气温低主要是受地形和洋流的影响

解析:第9题,从图中可以看出世

( http: / / www.21cnjy.com )界年平均气温等值线走向总体上与纬线一致,由此可以判断影响世界平均气温分布状况的主要因素是太阳辐射。第10题,从图中可以看出南极地区年平均气温远低于北极地区;年平均气温最高的地方位于北半球的撒哈拉沙漠;由于南半球陆地面积比北半球小,所以其年平均气温受海陆分布影响较北半球小。

答案:9.A 10.D

(2012·辽宁省实验中学月考)读世界某区域图和卑尔根气候图,完成11~13题。

11.据图判断,卑尔根的气候类型是( )

A.温带季风气候

B.温带海洋性气候

C.地中海气候

D.温带大陆性气候

12.卑尔根具有冬季温和的气候特征,其形成的主要因素是( )

A.海陆热力性质差异

B.地形起伏

C.北大西洋暖流

D.北太平洋暖流

13.卑尔根所属气候类型( )

A.主要分布在南北纬30°~40°的大陆西岸

B.主要分布在南北纬40°~60°的大陆西岸

C.主要分布在南北纬40°~60°的大陆东岸

D.主要分布在南北纬30°~40°的大陆东岸

解析:第11题,根据全年最冷月的气温大

( http: / / www.21cnjy.com )于0℃,降水较均匀和图中卑尔根的地理位置可判断。第12题,卑尔根位于欧洲大陆西岸,受北大西洋暖流影响冬季温和。第13题,卑尔根位于欧洲大陆西岸,受北大西洋暖流影响,冬季温和。

答案:11.B 12.C 13.B

二、综合题

14.下图为“气候因子关联示意图”,读图完成下列问题。

(1)将①大气环流、②下垫面、③人类活动、④太阳辐射的序号填入图中。

(2)从图中可以看出,不同地区的气候差异,主要是________在地表分布不均及其时间变化结果。

(3)从图示看,下垫面是大气的直接____

( http: / / www.21cnjy.com )____和______。下垫面的差异或变化,将直接导致大气中____________的差异和变化。

(4)从图示看,太阳辐射通过

( http: / / www.21cnjy.com )________和________影响气候;人类活动既能通过________和________影响气候,又能________影响气候。

(5)从大气环流因子考虑,受气压带、风带移动而形成的气候是(双选)( )

A.热带稀树草原气候

B.地中海气候

C.温带海洋性气候

D.亚热带季风气候

解析:本题考查气候因子的相互关系。通过

( http: / / www.21cnjy.com )分析要明确某地区气候的基本特征是由图中所示的太阳辐射、大气环流、下垫面、人类活动等因子长期相互作用形成的。

答案:(1)见下图

(2)太阳辐射

(3)热源 水源 热量和水分

(4)大气 下垫面 大气 下垫面 直接

(5)AB

15.阅读材料,回答下列问题。

材料:2011年3月5日,“地球一小时

( http: / / www.21cnjy.com )”大连组委会在大连和平广场举行了“地球一小时”2011大连启动仪式,作为全球最大的自发性环保行动,“地球一小时”活动已经成功开展了4年。甲图是在南极萨布尔基地冰穴测定的大气中二氧化碳体积分数的历史数据,乙图是19世纪以来全球气温变化图。

(1)从甲图和乙图可以看出大气中二氧化碳体积分数与全球气温两者基本呈________(正或负)相关关系。

(2)从乙图看出温度变化的特点是________。这种现象称为二氧化碳的________效应。

(3)造成大气中二氧化碳浓度增加的主要原因有(双选)( )

A.绿色植物的光合作用

B.过度砍伐森林

C.人口剧增,呼出的二氧化碳增多

D.大量使用煤、石油、天然气作燃料

(4)为避免温室效应给全球带来灾难性的后果,人类应采取哪些措施?(至少写3点)

解析:(1)从甲图中可以看出,1750~

( http: / / www.21cnjy.com )2000年,随着时间的推移,纵坐标二氧化碳的浓度呈增长趋势;从乙图坐标数值的变化及图中曲线的变化来看,随着时间的推移,1870~1990年全球温度变化也呈增长趋势,故大气中二氧化碳的体积分数与全球气温两者基本呈正相关关系。(2)乙图中曲线的变化规律是:波动上升。全球增温的这种现象主要是二氧化碳等温室气体浓度升高所引起的,故称之为二氧化碳的温室效应。(3)绿色植物的光合作用吸收二氧化碳、放出氧气,它能降低大气中二氧化碳的浓度;过度砍伐森林,使森林吸收二氧化碳的能力降低,导致大气中二氧化碳浓度升高;人呼出的二氧化碳对自然界而言不会是大气中二氧化碳浓度增加的“主要原因”;而矿物燃料的大量燃烧则是造成大气中二氧化碳浓度升高的主要原因。(4)为减轻温室效应的不良后果,主要考虑从人本身做起,如何减少以二氧化碳为主的各种温室气体的过量排放。从人口的数量、资源的高效利用、清洁能源的研发利用、植树造林等方面考虑,言之有理即可。

答案:(1)正 (2)波动上升 温室 (3)BD

(4)植树造林;控制人口数量;减少化石燃料的使用;推广节能技术;使用清洁能源等。