西宁市湟中区第一中学2024-2025学年高一上学期第一次月考历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 西宁市湟中区第一中学2024-2025学年高一上学期第一次月考历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 164.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 17:06:59 | ||

图片预览

文档简介

湟中区第一中学2024-2025学年高一上学期第一次月考历史试题

一、单选题

1.考古发现,大汶口墓地133座墓葬中55%的墓随葬陶器在5件以下或无随葬陶器,26%的墓随葬7—8件的陶器,13%的墓随葬11—21件陶器,6%的墓随葬28件以上的陶器。据此可知,当时( )

A.手工业较发达 B.早期国家形成

C.私有制已产生 D.阶级矛盾激化

2.商朝国家机构更加完善,商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官,商朝的国家管理实行( )

A.禅让制 B.内外服制度 C.井田制 D.君主专制制度

3.下表所示为部分学者关于分封制起源的观点。对表中内容解读最为合理的是,分封制( )

学者 分封制起源的观点

吕思勉 分封制起源于部落时代后期

郭沫若 分封制起源于夏代

王国维 分封制起源于商代

李学勤 分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式

A.实现了政权与族权的结合 B.具有传承性

C.解决了统治阶级内部矛盾 D.巩固了宗法制

4.在春秋战国时期的祭祀制度中,天子特有的祭祀形式——“郊祭”,被诸侯大肆使用,按照规定,诸侯只能祭祀其分封国内的山川河流,而鲁国鲁僖公则使用了天子之礼,祭祀了不在其封国中的山川河流。这反映了( )

A.礼乐制度的破坏 B.地主阶级的崛起

C.等级制度的颠覆 D.中央集权的削弱

5.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是( )

A.墨子 B.孔子 C.老子 D.韩非子

6.战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法是:

A.管仲改革 B.李悝变法 C.商鞅变法 D.吴起变法

7.秦始皇五次出巡都进行了纪功刻石。刻石刻辞的基本内容除了对秦始皇的伟业进行歌颂外,还以爱民利民的君道伦理来标榜,赋予秦皇道德圣王的新气象,颂扬秦皇造福于臣民。这些刻石刻辞( )

A.适应了秦朝的统治需要 B.促进了君主专制的产生

C.表明儒学成为主流思想 D.埋下了秦朝灭亡的隐患

8.公元前209年7月,秦末农民起义的领袖陈胜指出:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。……项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”陈胜的这一言论( )

A.带有浓厚的封建色彩 B.意在壮大起义队伍力量

C.反映了旧势力的强大 D.说明起义缺乏群众基础

9.汉武帝将全国划分为13个州部,分设刺史,每年定期巡视所部郡国。这表明汉朝( )

A.改革了选官制度 B.弱化了丞相权力

C.实行了监察措施 D.加强了商业管控

10.汉代董仲舒主张独尊经过他系统发挥和改造的儒学,即“新经学”。司马迁则主张“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。对此解读最合理的是,这两人( )

A.注重对唯物论的阐发 B.缺乏理论的融通

C.都存在对现实的关注 D.深受主流思想影响

11.据(汉书·地理志》统计,西汉政权先后在27郡设有盐官35处,在38郡设有铁官46处,全国各地的盐铁官都统属于中央的大农令(后更名大司农)。这些措施旨在

A.盐铁收归官营 B.增加中央收入 C.加强中央集权 D.征讨边疆匈奴

12.建武十五年(39年),汉光武帝“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪”,“河南尹张伋及诸郡守十余人,坐度田不实,下狱死”;十六年(40年), “天下刺史、太守以垦田不实下狱死者十余人”。这些举措( )

A.有利于增加财政收入 B.旨在铲除异己势力

C.加重了百姓赋税负担 D.彻底削弱贵族阶层

13.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原榖、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现( )

A.强化了宗法制下血缘关系的作用 B.推动了儒家思想正统地位的确立

C.缓和了当时社会的主要矛盾纷争 D.反映了儒家伦理道德的深入渗透

14.东汉开国皇帝吸取西汉后期的教训,采取加强集权、发展生产等措施,东汉前期社会出现繁荣景象。史称( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世”

15.前秦统一北方初期,苻坚对鲜卑首领慕容垂礼之、爱之、亲之、信之,其礼遇程度比汉官王猛更胜一筹。对待同为非本族的羌族首领姚苌,苻坚也是信任至极,将“山南之事”一体交给他全权处理。苻坚的这些做法旨在( )

A.迅速稳定政权 B.拉拢少数民族首领

C.促进民族交融 D.显示自身统治魅力

16.三国两晋南北朝时期,曾短暂实现全国统一的政权是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.北魏

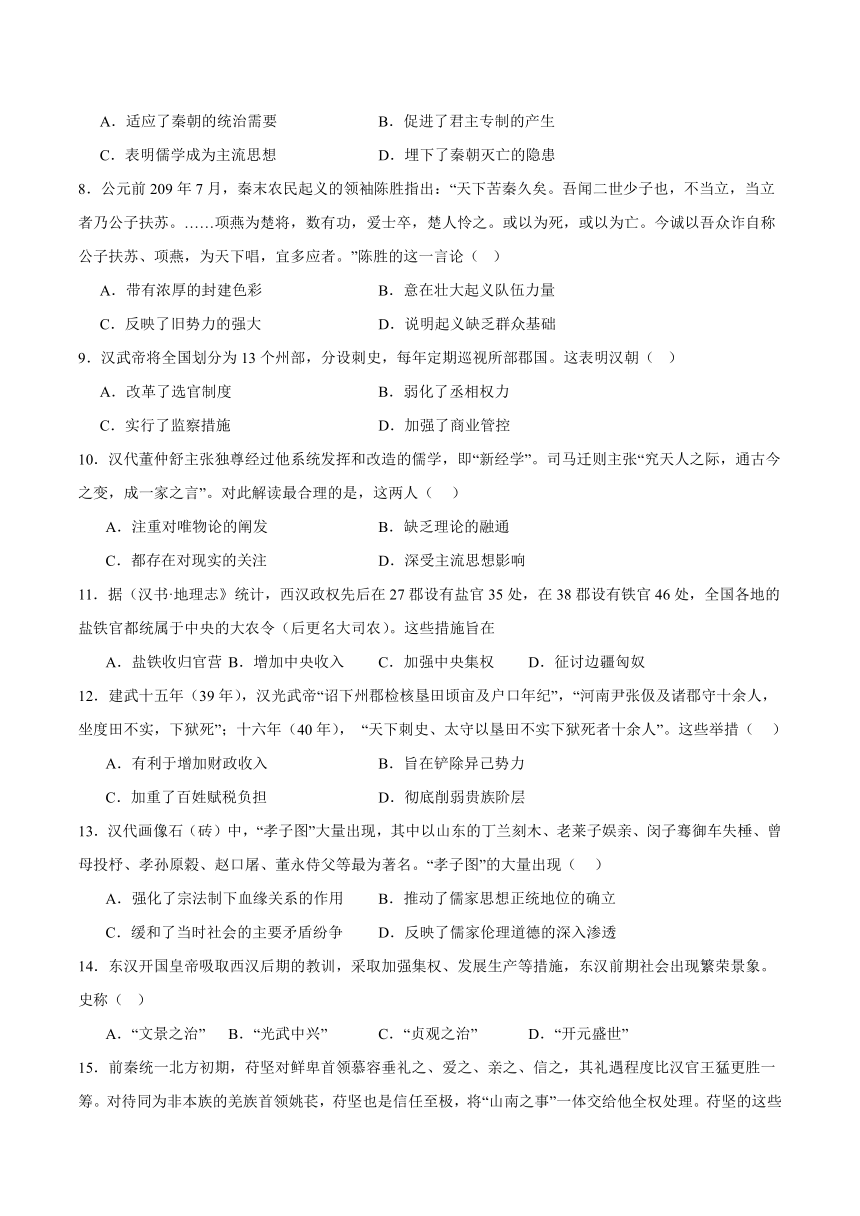

17.如图所示为宁夏固原北魏墓出土的漆画木棺左侧图案,这种漆画绘制于鲜卑式木棺上,画的中心内容是中原地区的历史故事,每个场景的侧旁有汉字题榜。但故事人物的服饰除汉服外,大多数着典型的鲜卑服,斜领袍服,长及膝下,下着裙或祷,头戴风帽。该漆画图案直观反映了北魏时期的( )

A.边疆开发 B.民族交融 C.南北对峙 D.华夏认同

18.如表所示为北周、隋、唐建立初期册封前代帝王的举措。这些举措旨在( )

A.强化家世门第等级 B.减少政权更迭的动荡

C.继承西周分封制度 D.宣传儒家的纲常伦理

19.回纥,又称回鹘,亦为铁勒部的一支,唐初受西突厥奴役。唐太宗初年,回纥在其首领带领下,与薛延陀大败颉利(东突厥可汗),又役属薛延陀,贞观二十年(646年),回纥助唐灭薛延陀,归顺于唐。唐代前期在回纥地区设置的机构是( )

A.安北都护府 B.北庭都护府 C.安东都护府 D.安西都护府

20.如表所示为唐玄宗至唐代宗期间的人口变化情况(部分)。造成表中人口急刷变化的重要原因是( )

唐朝纪年 公元纪年 户数 口数

唐玄宗天宝元年 742年 8525763 48909800

唐玄宗天宝十四年 755年 8914709 52919309

唐代宗广德二年 764年 2933125 16920386

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.经济重心南移 D.边疆局势恶化

21.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”据此可知,该选官制度是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.世卿世禄制

22.唐穆宗长庆年间(821—824年),元稹任同州刺史,当地两税的户等情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年……百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施( )

A.放松了对农民的控制 B.促进了商品经济发展

C.增加了政府赋税收入 D.加重了百姓经济负担

23.英国大英博物馆藏有一件来自中国的画卷临摹品,它的原作创作于东晋,体现了“以形写神”的特色。该画卷最有可能临摹了( )

A.顾恺之的《女史箴图》 B.张择端的《清明上河图》

C.吴道子的《送子天王图》 D.利玛窦的《坤舆万国全图》

24.“它‘惟以资产为宗,不以丁身为本’,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。”“它”指的是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.两税法 D.摊丁入亩

25.史籍评述汉末一人物:“资益州(今四川成都)之殷富,凭天府之险阻,以此成业。”“乘间阻远,保据庸蜀,遂使西隅殊封,方外壅隔。”据此判断,这一人物是( )

A.刘备 B.孙权 C.曹操 D.刘秀

二、材料题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 汉代董仲舒的新儒学一方面吸收了道家与法家的思想,并与阴阳五行学说相结合,制造了“天人合一”、君权神授等神学理论,以神权论证君权,以天道论证人道,宣扬“天不变,道亦不变”。回答了汉武帝“欲闻大道之要,至论之极”“垂问乎天人之应”等问题,使儒学受到统治者的青睐,从而成为封建社会的正统政治思想和意识形态;另一方面在具体政治实践中,董仲舒一改孟子“迂远而阔于事情”的缺点,继承了荀子的外王路径,改造儒学,提出了“大一统”的政治思想,使儒学能够满足封建统治者强化中央集权、巩固国家统一等现实政治的需要。

——摘编自王杰《汉代神权政治的重新确立——董仲舒与儒学的神化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期思想文化发展的特征及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉代董仲舒“新儒学”受到统治者青睐的原因。

27.阅读材料, 回答问题。

材料一:魏初风俗至陋。迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。民族根底,莫如语言。语言消灭 孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

材料二:唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三:交往交流交融,是增进民族团结,铸牢中华共同体意识、推进中华民族共同体建设的必由之路。中华民族大团结是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的前提和基础,强国建设、民族复兴的进程,必然是各民族广泛交往交流交融的过程,必然是各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的过程。

——摘编自习近平《筑牢中华民族共同体意识,推进新时代党的民族工作高质量发展》

(1)根据材料一结合所学知识,概述孝文帝改革的措施。

(2)阅读材料二,根据所学知识,指出唐太宗处理民族关系的“成熟的办法”。 列举唐朝处理少数民族关系的方式(至少两例)。

(3)根据材料三结合所学知识,如何才能筑牢中华民族共同体意识

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 书名不仅凝练了全书内容,也是认识图书内容的重要参考。

作者 书名

马孟龙 《大一统王朝的确立:秦汉》

龚书铎、刘德麟 《秦汉:一个民族强盛的起点》

李子迟 《盛世中国(秦汉卷)》

根据材料并结合所学知识,选取某一著作,阐述作者命名的理由。(要求:理由具体,史论结合,表述成文。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A C C A B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B A D B A A B B A B

题号 21 22 23 24 25

答案 B D A C A

26.(1)特征:多元并存,地域特色鲜明;文化人才兴盛,学术流派众多。 影响:促进文化繁荣,奠定思想基础。

(2)原因:思想融合多元,形成综合体系;神学论证君权,增强君主权威;提出大一统思想,满足政治需求;获官方支持,成正统思想。

27.(1)措施:制定官吏俸禄制:推行均田制:设立三长制:推行新的租调制:迁都洛阳:移风易俗:易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

(2)“成熟的办法”:对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

方式:和亲,派文成公主、金成公主入藏和亲;设立机构,在西北设立安西都护府和北庭都护府。

(3)方法:民族间要不断交往交流交融;共同建设中国式现代化,全面推进中华民族伟大复兴;各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;尊重少数民族的风俗和生活方式。

28.示例

著作:《大一统王朝的确立:秦汉》。

理由:秦汉时期是统一多民族封建国家的形成和巩固时期。秦灭六国,建立起第一个统一的封建王朝,创立了皇帝制度、三公九卿制、郡县制等一系列有利于加强中央集权的制度。汉朝基本继承了秦朝制度,同时采取了在政治上削弱诸侯王,经济上改革币制,文化上推崇儒学,军事上成功击退游牧民族的袭扰等措施。

总之,秦汉是统一多民族国家的形成和巩固时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式,对后世影响深远。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

一、单选题

1.考古发现,大汶口墓地133座墓葬中55%的墓随葬陶器在5件以下或无随葬陶器,26%的墓随葬7—8件的陶器,13%的墓随葬11—21件陶器,6%的墓随葬28件以上的陶器。据此可知,当时( )

A.手工业较发达 B.早期国家形成

C.私有制已产生 D.阶级矛盾激化

2.商朝国家机构更加完善,商王是最高统治者,商王之下设有尹及各类事务官,商朝的国家管理实行( )

A.禅让制 B.内外服制度 C.井田制 D.君主专制制度

3.下表所示为部分学者关于分封制起源的观点。对表中内容解读最为合理的是,分封制( )

学者 分封制起源的观点

吕思勉 分封制起源于部落时代后期

郭沫若 分封制起源于夏代

王国维 分封制起源于商代

李学勤 分封制是中国早期阶级社会中政权结构的一种表现形式

A.实现了政权与族权的结合 B.具有传承性

C.解决了统治阶级内部矛盾 D.巩固了宗法制

4.在春秋战国时期的祭祀制度中,天子特有的祭祀形式——“郊祭”,被诸侯大肆使用,按照规定,诸侯只能祭祀其分封国内的山川河流,而鲁国鲁僖公则使用了天子之礼,祭祀了不在其封国中的山川河流。这反映了( )

A.礼乐制度的破坏 B.地主阶级的崛起

C.等级制度的颠覆 D.中央集权的削弱

5.春秋战国时期,某思想家认为,如果统治者采取有为的措施,那将会使民众自以为“智”,违背道,丧失“初心”,热衷于争夺,纵欲妄为,其最终的后果将是国家大乱。该思想家最可能是( )

A.墨子 B.孔子 C.老子 D.韩非子

6.战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法是:

A.管仲改革 B.李悝变法 C.商鞅变法 D.吴起变法

7.秦始皇五次出巡都进行了纪功刻石。刻石刻辞的基本内容除了对秦始皇的伟业进行歌颂外,还以爱民利民的君道伦理来标榜,赋予秦皇道德圣王的新气象,颂扬秦皇造福于臣民。这些刻石刻辞( )

A.适应了秦朝的统治需要 B.促进了君主专制的产生

C.表明儒学成为主流思想 D.埋下了秦朝灭亡的隐患

8.公元前209年7月,秦末农民起义的领袖陈胜指出:“天下苦秦久矣。吾闻二世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。……项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕,为天下唱,宜多应者。”陈胜的这一言论( )

A.带有浓厚的封建色彩 B.意在壮大起义队伍力量

C.反映了旧势力的强大 D.说明起义缺乏群众基础

9.汉武帝将全国划分为13个州部,分设刺史,每年定期巡视所部郡国。这表明汉朝( )

A.改革了选官制度 B.弱化了丞相权力

C.实行了监察措施 D.加强了商业管控

10.汉代董仲舒主张独尊经过他系统发挥和改造的儒学,即“新经学”。司马迁则主张“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。对此解读最合理的是,这两人( )

A.注重对唯物论的阐发 B.缺乏理论的融通

C.都存在对现实的关注 D.深受主流思想影响

11.据(汉书·地理志》统计,西汉政权先后在27郡设有盐官35处,在38郡设有铁官46处,全国各地的盐铁官都统属于中央的大农令(后更名大司农)。这些措施旨在

A.盐铁收归官营 B.增加中央收入 C.加强中央集权 D.征讨边疆匈奴

12.建武十五年(39年),汉光武帝“诏下州郡检核垦田顷亩及户口年纪”,“河南尹张伋及诸郡守十余人,坐度田不实,下狱死”;十六年(40年), “天下刺史、太守以垦田不实下狱死者十余人”。这些举措( )

A.有利于增加财政收入 B.旨在铲除异己势力

C.加重了百姓赋税负担 D.彻底削弱贵族阶层

13.汉代画像石(砖)中,“孝子图”大量出现,其中以山东的丁兰刻木、老莱子娱亲、闵子骞御车失棰、曾母投杼、孝孙原榖、赵口屠、董永侍父等最为著名。“孝子图”的大量出现( )

A.强化了宗法制下血缘关系的作用 B.推动了儒家思想正统地位的确立

C.缓和了当时社会的主要矛盾纷争 D.反映了儒家伦理道德的深入渗透

14.东汉开国皇帝吸取西汉后期的教训,采取加强集权、发展生产等措施,东汉前期社会出现繁荣景象。史称( )

A.“文景之治” B.“光武中兴” C.“贞观之治” D.“开元盛世”

15.前秦统一北方初期,苻坚对鲜卑首领慕容垂礼之、爱之、亲之、信之,其礼遇程度比汉官王猛更胜一筹。对待同为非本族的羌族首领姚苌,苻坚也是信任至极,将“山南之事”一体交给他全权处理。苻坚的这些做法旨在( )

A.迅速稳定政权 B.拉拢少数民族首领

C.促进民族交融 D.显示自身统治魅力

16.三国两晋南北朝时期,曾短暂实现全国统一的政权是( )

A.西晋 B.东晋 C.前秦 D.北魏

17.如图所示为宁夏固原北魏墓出土的漆画木棺左侧图案,这种漆画绘制于鲜卑式木棺上,画的中心内容是中原地区的历史故事,每个场景的侧旁有汉字题榜。但故事人物的服饰除汉服外,大多数着典型的鲜卑服,斜领袍服,长及膝下,下着裙或祷,头戴风帽。该漆画图案直观反映了北魏时期的( )

A.边疆开发 B.民族交融 C.南北对峙 D.华夏认同

18.如表所示为北周、隋、唐建立初期册封前代帝王的举措。这些举措旨在( )

A.强化家世门第等级 B.减少政权更迭的动荡

C.继承西周分封制度 D.宣传儒家的纲常伦理

19.回纥,又称回鹘,亦为铁勒部的一支,唐初受西突厥奴役。唐太宗初年,回纥在其首领带领下,与薛延陀大败颉利(东突厥可汗),又役属薛延陀,贞观二十年(646年),回纥助唐灭薛延陀,归顺于唐。唐代前期在回纥地区设置的机构是( )

A.安北都护府 B.北庭都护府 C.安东都护府 D.安西都护府

20.如表所示为唐玄宗至唐代宗期间的人口变化情况(部分)。造成表中人口急刷变化的重要原因是( )

唐朝纪年 公元纪年 户数 口数

唐玄宗天宝元年 742年 8525763 48909800

唐玄宗天宝十四年 755年 8914709 52919309

唐代宗广德二年 764年 2933125 16920386

A.黄巢起义 B.安史之乱 C.经济重心南移 D.边疆局势恶化

21.魏晋南北朝时期,谱牒之学十分兴盛,弄清楚人物的家族渊源,是人事工作的重中之重。南宋学者叶适曾说:“东晋权归王谢庾桓四族,而四族亦人才所自出。”据此可知,该选官制度是( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.世卿世禄制

22.唐穆宗长庆年间(821—824年),元稹任同州刺史,当地两税的户等情况是:“右件地并是贞元四年(788年),检责至今,已是三十六年……百姓税额已定,皆是虚额征率,其间亦有富豪兼并,广占阡陌……”这说明当地两税法的实施( )

A.放松了对农民的控制 B.促进了商品经济发展

C.增加了政府赋税收入 D.加重了百姓经济负担

23.英国大英博物馆藏有一件来自中国的画卷临摹品,它的原作创作于东晋,体现了“以形写神”的特色。该画卷最有可能临摹了( )

A.顾恺之的《女史箴图》 B.张择端的《清明上河图》

C.吴道子的《送子天王图》 D.利玛窦的《坤舆万国全图》

24.“它‘惟以资产为宗,不以丁身为本’,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。”“它”指的是( )

A.租调制 B.租庸调制 C.两税法 D.摊丁入亩

25.史籍评述汉末一人物:“资益州(今四川成都)之殷富,凭天府之险阻,以此成业。”“乘间阻远,保据庸蜀,遂使西隅殊封,方外壅隔。”据此判断,这一人物是( )

A.刘备 B.孙权 C.曹操 D.刘秀

二、材料题

26.阅读材料,完成下列要求。

材料一 春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 汉代董仲舒的新儒学一方面吸收了道家与法家的思想,并与阴阳五行学说相结合,制造了“天人合一”、君权神授等神学理论,以神权论证君权,以天道论证人道,宣扬“天不变,道亦不变”。回答了汉武帝“欲闻大道之要,至论之极”“垂问乎天人之应”等问题,使儒学受到统治者的青睐,从而成为封建社会的正统政治思想和意识形态;另一方面在具体政治实践中,董仲舒一改孟子“迂远而阔于事情”的缺点,继承了荀子的外王路径,改造儒学,提出了“大一统”的政治思想,使儒学能够满足封建统治者强化中央集权、巩固国家统一等现实政治的需要。

——摘编自王杰《汉代神权政治的重新确立——董仲舒与儒学的神化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期思想文化发展的特征及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉代董仲舒“新儒学”受到统治者青睐的原因。

27.阅读材料, 回答问题。

材料一:魏初风俗至陋。迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。民族根底,莫如语言。语言消灭 孝文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——摘编自吕思勉《两晋南北朝史》

材料二:唐太宗在处理民族关系方面有一套比较成熟的办法。最为重要的一点就是对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,赢得了他们的爱戴。他与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

——摘编自崔明德《中国民族关系十讲》

材料三:交往交流交融,是增进民族团结,铸牢中华共同体意识、推进中华民族共同体建设的必由之路。中华民族大团结是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的前提和基础,强国建设、民族复兴的进程,必然是各民族广泛交往交流交融的过程,必然是各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的过程。

——摘编自习近平《筑牢中华民族共同体意识,推进新时代党的民族工作高质量发展》

(1)根据材料一结合所学知识,概述孝文帝改革的措施。

(2)阅读材料二,根据所学知识,指出唐太宗处理民族关系的“成熟的办法”。 列举唐朝处理少数民族关系的方式(至少两例)。

(3)根据材料三结合所学知识,如何才能筑牢中华民族共同体意识

28.阅读材料,完成下列要求。

材料 书名不仅凝练了全书内容,也是认识图书内容的重要参考。

作者 书名

马孟龙 《大一统王朝的确立:秦汉》

龚书铎、刘德麟 《秦汉:一个民族强盛的起点》

李子迟 《盛世中国(秦汉卷)》

根据材料并结合所学知识,选取某一著作,阐述作者命名的理由。(要求:理由具体,史论结合,表述成文。)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B B A C C A B C C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 B A D B A A B B A B

题号 21 22 23 24 25

答案 B D A C A

26.(1)特征:多元并存,地域特色鲜明;文化人才兴盛,学术流派众多。 影响:促进文化繁荣,奠定思想基础。

(2)原因:思想融合多元,形成综合体系;神学论证君权,增强君主权威;提出大一统思想,满足政治需求;获官方支持,成正统思想。

27.(1)措施:制定官吏俸禄制:推行均田制:设立三长制:推行新的租调制:迁都洛阳:移风易俗:易服装、说汉话、改汉姓、通婚姻、改籍贯、行汉制、崇儒学。

(2)“成熟的办法”:对他们真心相待,与他们建立了深厚感情,与少数民族上层人物建立了亦君亦友的关系,既是国君,又是朋友,由此保证了民族关系良性运行。

方式:和亲,派文成公主、金成公主入藏和亲;设立机构,在西北设立安西都护府和北庭都护府。

(3)方法:民族间要不断交往交流交融;共同建设中国式现代化,全面推进中华民族伟大复兴;各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;尊重少数民族的风俗和生活方式。

28.示例

著作:《大一统王朝的确立:秦汉》。

理由:秦汉时期是统一多民族封建国家的形成和巩固时期。秦灭六国,建立起第一个统一的封建王朝,创立了皇帝制度、三公九卿制、郡县制等一系列有利于加强中央集权的制度。汉朝基本继承了秦朝制度,同时采取了在政治上削弱诸侯王,经济上改革币制,文化上推崇儒学,军事上成功击退游牧民族的袭扰等措施。

总之,秦汉是统一多民族国家的形成和巩固时期,奠定了大一统中央集权国家治理的基本模式,对后世影响深远。

(“示例”仅供参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录