统编版语文六年级上册第七单元现代文阅读易错精选题-(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级上册第七单元现代文阅读易错精选题-(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 218.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第七单元现代文阅读易错精选题-语文六年级上册统编版

阅读理解。

月光曲<节选>

(1)一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

(2)①皮鞋匠静静地听着。②他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。③微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。④月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。⑤忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。⑧她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——月光照耀下的波涛汹涌的大海。

1.选文中描写茅屋里环境的词语是 ,描写盲姑娘被音乐唤起想象后,脸上表现出专注、平静神色的词语是 。

2.选文第二自然段中,描写真实事物的语句是 ,描写的是由真实事物引起的联想和想象的语句是 。(填序号)

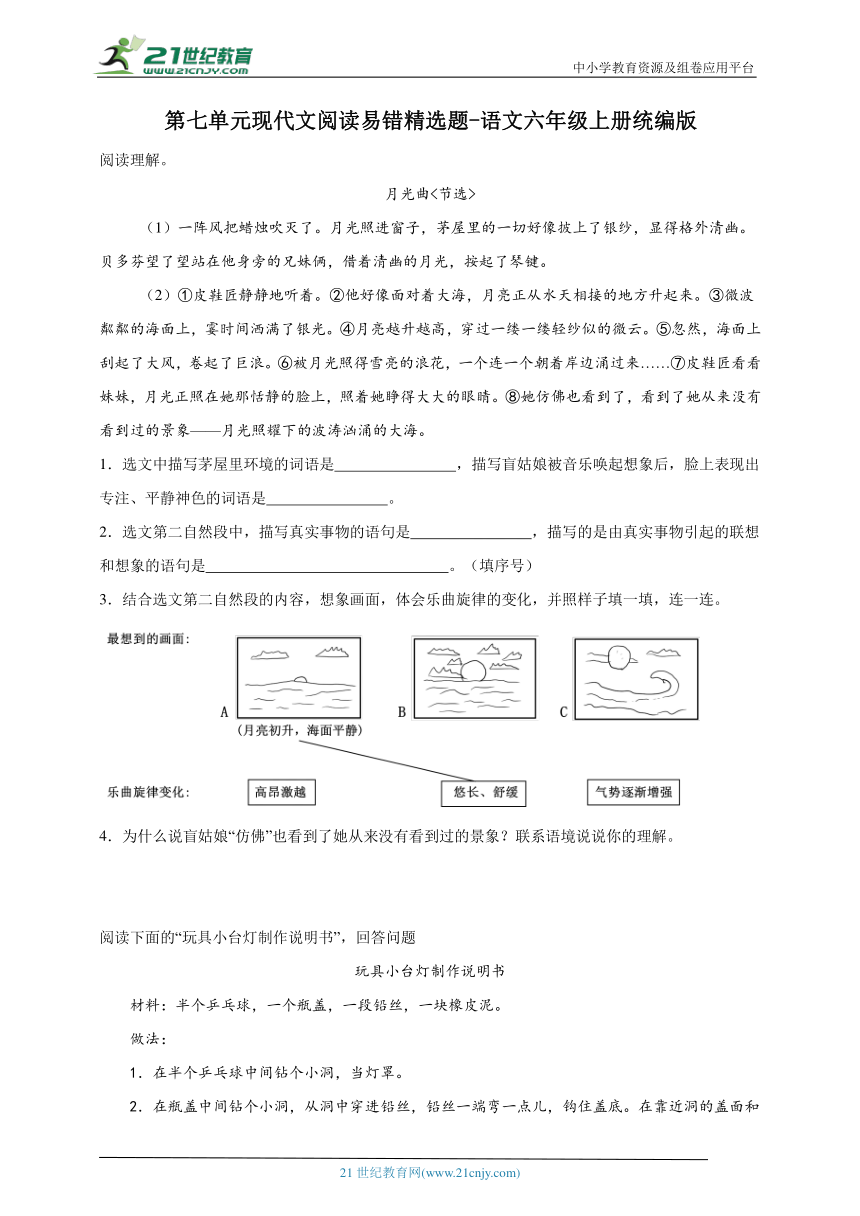

3.结合选文第二自然段的内容,想象画面,体会乐曲旋律的变化,并照样子填一填,连一连。

4.为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象?联系语境说说你的理解。

阅读下面的“玩具小台灯制作说明书”,回答问题

玩具小台灯制作说明书

材料:半个乒乓球,一个瓶盖,一段铅丝,一块橡皮泥。

做法:

1.在半个乒乓球中间钻个小洞,当灯罩。

2.在瓶盖中间钻个小洞,从洞中穿进铅丝,铅丝一端弯一点儿,钩住盖底。在靠近洞的盖面和盖底处用橡皮泥把铅丝粘牢。

3.把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。铅丝的头上用红橡皮泥做一个小灯泡。

5.这份说明书里第3点说法不够严密,请用把写得不清楚的地方改过来。

6.在写说明书时,要想把话写清楚,需要注意( )(多选)

A.用词要准确 B.把顺序写清楚 C.文字越少越好 D.不能遗漏重要步骤

挑战课外阅读。

我听见小提琴的声音

郭风

夜间,月亮已经升得很高很高了。我看见这个月亮从溪边乌桕树的枝丫间,把一大片清光(酒 洒)到溪边那个草 的村庄里了。这时我静静地听着:呵,可是真的,慢慢地,慢地,我听见那个草 的村庄里,传来一阵又一降小提琴的演奏(zhòu zòu)声。

啊,我听人家说过,那草丛的村庄里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀,他是一位很好的、勤奋的少年,天天晚上学习演奏小提琴。因此,后来他成为童话世界里的一位少年提琴家。这优美的小提琴声,是他演奏的吗?

啊,真的,真的,一阵又一阵的小提琴演奏声,从那草丛的村庄里传来了。那小提琴拉得多么好何,我静静地听着,听着。那琴声,一会儿好像是泉水从山谷里流到溪中来了,一会儿好像是给一位小姑娘唱的一首儿歌拉着一支伴奏曲一会儿又好像是一阵细雨打在竹林里的声音。我静静地听着,听着。这提琴的演奏声可真是好听何!我一边听着一边想,这小提琴的演奏声,是从那个草丛的村庄里,一座露(lòu lù)天的音乐斤里传来的吧?那村庄里的音乐斤里,今晚真的在开一个月光音乐会么?这小提琴真的是那位少年音乐家演奏的么?一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……

听啊,那草丛的村庄里传来一阵又一阵小提琴的演奏声;看啊,天上一个高圆的、黄色的月亮,也在(悄 消)声地听着,把一大片清光酒到那个草丛的村庄里了。

7.用“ ”选择合适的字音或汉字。

8.“一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……用了一个省略号你觉得它的作用是什么?( )

A.表示说话断断续续。 B.表示还有很多没有列举出来。 C.表示语音延长

9.作者听到的小提琴的声音是谁演奏的?

10.小提琴的声音变化无穷,文中哪几句话能证明呢?请用横线画出来。

11.“溪边那个草丛的村庄”,在那个夜间,会出现怎样的场面?展开想象,用心描述。

阅读。

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音?”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历。渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了——这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

12.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?

琴声变化:( )——( )( )

13.将文中画“﹏﹏﹏”的句子换一种说法,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着,

14.结合文章内容,阿炳通过琴声向我们表达的情感中不包括( )

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光。

B.他对双目失明的愤恨。

C.他对未来充满希望。

D.他没有向命运屈服。

15.阿炳曾两次听过二泉的流水声,这两次“听泉”听到的内容有什么不同?用“ ”在文中画出来。说说为什么会有这样的不同。

16.读了这篇文章,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。

阅读短文,回答问题。

天空晴朗。在辽阔的伏尔加河上,有一艘货船,因为没有风,帆没有张起来。岸上,一队穿着破烂的纤夫,迈着沉重的步子,踏着黄沙,沿着河岸一步一步向前走。他们大多身子前倾,都在拼命使劲,因为船上载着(厚重 沉重)的货物。这是俄国画家列宾的成名作品《伏尔加河上的纤夫》。

1868年的夏天,列宾是在彼得格勒度过的。一个星期日,同学们约他坐轮船去游览涅瓦河。轮船跑得飞快,一会儿就出了城,展现在他们面前的是豪华的别墅。忽然,迎面来了一只大木船,列宾发现岸上有什么东西在( 蠕动 移动)……同学告诉他,那是拉船的纤夫。

纤夫靠近了。 天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。

这情景给列宾留下了难以磨灭的印象。他目送着纤夫,直到他们消失在视线里。

两年以后,列宾来到了伏尔加河。在那里,他和纤夫们生活在一起。他仔细地观察着那些蕴藏着无穷力量的身体,长久地( 注视 注意)着那些善良的眼睛和脸,抚摸那些铁铸般粗壮的手……为了画好这幅画,他三次来到伏尔加河。他勤奋地工作,画了伏尔加河的自然景色,画了许多纤夫的肖像,最后,带着厚厚的一册素描回到了彼得格勒。

根据这些素描,他顽强地画呀,改呀,用了三年时间,于1873年完成了作品《伏尔加河上的纤夫》。在这幅画里,他描绘了劳动人民的痛苦生活,也歌颂了他们身上的巨大力量。

17.用“√”选出文中括号里正确的词语。

18.本文讲的是列宾的画作 的诞生过程。他用了 年时间,于 年完成了这幅作品。

19.短文第1自然段是按照 (①由远及近 ②由近及远 ③由整体到局部)的顺序介绍了这幅画,特别对纤夫的 和 进行了描写。

20.“这情景给列宾留下了难以磨灭的印象”一句中的“这情景”是指什么?用“ ”画出来。

21.“他目送着纤夫,直到他们消失在视线里。”此时的列宾一定心潮澎湃,他会想些什么呢?

阅读理解

背向大地的爱

(1)父亲带着七岁的女儿去十里外的村子走亲戚。原本阴沉的天色,渐渐变得越来越黑。父亲对女儿说:“我们要快点儿走了,天可能要下大雨。”

(2)天上铅灰的乌云越聚越浓,天色越来越暗,仿佛真正的黑夜来临。闪电如利剑一次又一次刺穿黑暗,雷声伴着狂风隆隆滚过天际,然后像炸弹一样在头顶炸裂。

(3)女儿瑟缩着小小的身子:“爸爸,我怕!”他将女儿紧搂在胸前:“丹丹不怕,把头埋进爸爸衣服里,闭上眼睛睡觉。”

(4)一道雪亮的闪电划过大地,他突然听到一种奇怪的呼啸声由远而近向自己的方向逼来。这声音像几十台拖拉机同时爬坡发出的吼声,又像无数条响尾蛇同时发出的嘶嘶声。在闪电的强光里,他看到一个顶天立地的巨大黑色烟柱飞速移来——龙卷风!

(5)他大骇,他知道龙卷风的厉害。小时候经历过一次,所到之处,大树齐腰斩断,树皮被剥掉,只剩白花花 的树干,地上的东西被吸上天空,人和牲畜都会被摔死!

(6)他本能地想要加快脚步。但一刹那间,脚下陡然失去了支撑,身子被一股巨大的力量吸得轻飘飘。他知道 此刻他和女儿都被吸到了高空,几分钟后就要被抛到九霄云外,然后粉身碎骨!

(7)“爸爸,我怕!”紧紧贴着父亲胸膛的女儿颤声叫道。“乖女儿,爸爸在和你做飞的游戏呢,你不是一直想 像小鸟一样自由飞翔吗?我们现在跟许多小鸟一起飞翔呢,闭紧眼睛,我们开始数小鸟,一只,两只,三只……”

(8)他感觉自己像一个面团一样被一只巨手揉来揉去,五脏六腑都翻腾起来。他什么也不敢想,只是尽力地躬身将女儿更紧地搂住。

(9)不知道过了多少时候,他感觉这只巨手的力量渐渐小了,身体也开始慢慢下降,他知道龙卷风风力渐小,开始将吸入的物体抛向地面了。女儿,我的女儿,他心里痛苦如焚。

(10)突然,他感觉自己的背撞到了什么东西,这个东西以一种强大的力量勒过他的衣服,勒进他的背——电缆! 他心里滚过一阵狂喜,一瞬间,他一手搂紧女儿,另一只手拼尽力气死死抓住那根电缆!

(11)他就这样单手悬吊着支持父女两人的重量。

(12)天慢慢地变亮了,狂风也小了。渐渐地,他感到手臂发软打颤,被深勒过的后背正在流血。然而不等血滴 进土地,就被吹散在风中。最要命的是,女儿睡着了,睡着后的女儿会不自觉地放松抱紧父亲的双手!他不敢再 往下想。

(13)女儿的手一点点松开他的身体。不能再犹豫了,他看到脚底十多米的地方是一块旱地,他搂紧女儿,紧抓电缆的那只手一松,他就成了一个背朝大地面向天空的自由落体。

(14)此刻怀里的女儿正在睡梦中甜甜地呓语着。他笑了。

(15)父亲保住了性命,却多处骨折并重度脑震荡;而女儿,毫发无伤,睡醒了还天真地对父亲说:“爸爸,我看到了好多好多可爱的小鸟,真美啊。”

(16)有人问他:“你知道不知道,你这次是侥幸从死神手里逃掉的?因为你这样背对地面从高空摔下,极有可 能丢掉性命。”他憨憨地说:“我知道,但如果我不这样背对地面,我的女儿就可能丢掉性命。”

(17)父亲这句简单朴实的话,七岁的女儿现在还不懂。等她长大了,她会懂得,父亲对她的爱,比父亲背对的 大地,还要深沉,还要厚重 。

(有删改)

22.文章第(2)段运用了什么描写,从全文看,此处描写的作用是什么?

23.第(7)段中爸爸用做游戏的方式来安慰女儿,你从中看到了一个怎样的父亲?

24.请从修辞手法的角度,赏析文章第(8)段中的划线句。

25.试从文章结构方面分析第(10)段中出现“电缆”这一情节的作用。

26.文章以“背向大地的爱”为题,有什么作用?

《第七单元现代文阅读易错精选题-语文六年级上册统编版》参考答案

1. 清幽 恬静 2. ①⑦ ②③④⑤⑥⑧ 3.

4.盲姑娘是看不到这个世界的,但是贝多芬弹奏的钢琴曲太生动美妙了,盲姑娘感受到了乐曲表达的内容,深深陶醉,她和哥哥一样,好像真的看到了月光下的大海。

【导语】这篇《月光曲》节选通过细腻的描写,展现了贝多芬音乐的魅力及其对听众的深刻影响。文章以月光为背景,营造出宁静而神秘的氛围,通过皮鞋匠和盲姑娘的想象,将音乐与自然景象巧妙结合,生动地传达了音乐的感染力。文中语言优美,尤其是对月光、海景的描绘,既真实又富有诗意,体现了音乐与自然的和谐统一。盲姑娘的“仿佛”看到景象,更是突显了音乐超越视觉限制的力量,令人感受到艺术与情感的共鸣。整体上,文章情感细腻,意境深远,是一篇优秀的文学作品。

1.本题考查短文内容的理解。

第一段“一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。”可知,这句话描述了茅屋内的环境,关键词是“清幽”,它表现了月光下茅屋的宁静和幽雅。

第二段“月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛”这句话描写了盲姑娘被音乐唤起想象后的神态,关键词是“恬静”,它表现了盲姑娘在音乐中的专注和平静。

2.本题考查短文内容的理解。

实在的事物就是实实在在存在的事物。联想的内容就是通过看到的事物所想象的内容。注意结合语段内容分析。

第二段“①皮鞋匠静静地听着。⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。”这两句话描述的是真实存在的场景和人物的行为。皮鞋匠和妹妹是具体的人物,他们的动作和表情也是可以被观察到的实际现象。因此,这两句话确实是在描写实在的事物。

第二段“②他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。③微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。④月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。⑤忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。⑧她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——月光照耀下的波涛汹涌的大海。”这些句子是由真实事物(音乐和月光)引起的联想和想象的语句,体现了音乐与自然交融的美感。

3.本题考查短文内容的理解及朗读句子。

在选文第二自然段中,作者通过皮鞋匠的视角,描绘了贝多芬演奏《月光曲》时所产生的音乐画面,进而展现了乐曲旋律的变化。

第二自然段“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。”这几个句子描写了月亮缓缓升起、海面平静、月光洒满海面的画面,给人一种宁静、舒缓的感觉,对应乐曲的轻柔、舒缓的旋律。与A图画内容相符。

第二自然段“月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。”可知,通过描绘月亮逐渐升高的过程,传达出一种高昂激越的情感。月亮的上升象征着一种逐渐增强的力量和情感的升华,而“穿过一缕一缕轻纱似的微云”则进一步强化了这种情感的细腻和柔美。这种描写不仅展现了自然景象的美感,也暗示了乐曲旋律的变化,从平静柔和逐渐过渡到高昂激越,给人一种情感上的升华和冲击。这种旋律的变化与月亮的上升相呼应,使得读者能够通过文字感受到音乐中的情感起伏。与B图画内容相符。

从第二自然段“忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……”可知,这些句子描写了海面上突然刮起大风,卷起巨浪,月光照耀下的浪花一个接一个涌向岸边的情景。这种描写通过“忽然”、“大风”、“巨浪”等词语,以及“浪花一个连一个涌过来”的动态画面,营造出一种逐渐增强的气势和紧张感。这种气势的变化也暗示了乐曲旋律的逐渐增强和情感的升华。与C图画内容相符。

4.本题考查短文内容的理解。

在文中,盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象,是因为她被贝多芬的音乐所深深打动,音乐唤起了她丰富的想象和情感体验。虽然她无法用眼睛看到实际的景象,但通过音乐的旋律和情感表达,她能够在内心“看到”月光照耀下的波涛汹涌的大海。这种“仿佛看到”的感觉,实际上是她对音乐所描绘的场景的深刻感受和想象。具体来说,选文中描述了贝多芬在月光下弹奏钢琴,皮鞋匠和盲姑娘都被音乐所吸引。皮鞋匠通过音乐联想到大海的景象,而盲姑娘虽然没有视觉,但她通过音乐感受到了同样的情感和画面。因此,“仿佛”这个词表达了盲姑娘通过音乐在内心“看到”了从未见过的景象,这是一种情感和想象上的体验,而非实际的视觉感受。总结来说,盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象,是因为音乐的力量唤起了她内心的想象和情感,使她能够在心灵中感受到音乐所描绘的场景。

5.把“铅丝的头上”改为“在乒乓球内靠近底部的地方”。 6.ABD

【分析】5.本题考查文章内容理解。

通读全文,联系上下文进行分析。

“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。铅丝的头上用红橡皮泥做一个小灯泡。”中“铅丝的头上”说法不够严密,应改为“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。在乒乓球内靠近底部的地方用红橡皮泥做一个小灯泡。”

6.本题考查文章内容理解。

通读全文,联系上下文进行分析。

仔细阅读做法的三个句子,从“在瓶盖中间钻个小洞,从洞中穿进铅丝,铅丝一端弯一点儿,钩住盖底。在靠近洞的盖面和盖底处用橡皮泥把铅丝粘牢。”“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。在乒乓球内靠近底部的地方用红橡皮泥做一个小灯泡。”可知在写说明书时,要想把话写清楚,语言要求准确、通俗易懂、简单明了(并不是说文字越少越好)。图文并茂是最好,不能遗漏重要步骤的。

7.洒 zòu lù 悄 8.B 9.蟋蟀 10.那琴声,一会儿好像是泉水从山谷里流到溪中来了,一会儿好像是给一位小姑娘唱的一首儿歌拉着一支伴奏曲一会儿又好像是一阵细雨打在竹林里的声音。 11.那草丛里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀。他呼朋引伴,邀请了许多好朋友,准备开一场露天音乐会。

【分析】7.此题考查形近字和多音字的辨析能力。

“酒”读“jiǔ”意思是用粮食、水果等含淀粉或糖的物质经过发酵制成的含乙醇的饮料;

“洒”读“sǎ”意思是泼撒、将水散布出去。根据意思和句子搭配选择“洒”字。

“悄”读“qiāo”意思是没有声响或声音很低。

“消”读“xiāo”意思是①消失。 ②使消失;消除。 ③度过(时间)。据意思和句子搭配选择“悄”字。

“演奏”读音yǎn zòu;“露天”读音lù tiān。

8.此题考查省略号的作用理解,句子出现在第三自然段,结合段落中“这小提琴的演奏声,是从那个草丛的村庄里,一座露天的音乐斤里传来的吧?那村庄里的音乐斤里,今晚真的在开一个月光音乐会么?这小提琴真的是那位少年音乐家演奏的么?一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……”可以看出是对作者想象的列举的省略。

9.此题考查文章的理解能力,从句子“啊,我听人家说过,那草丛的村庄里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀”可以看出作者把蟋蟀想象成音乐家,蟋蟀的叫声想象成琴声。所以小提琴的声音是是蟋蟀演奏的。

10.此题考查句子的检索能力,文中形容小提琴声音变化无穷的句子在第三自然段,从“我静静地听着,听着”后面就是对蟋蟀声音的描写。

11.此题属于开放性试题,根据文中的描述可以去想象蟋蟀要开演唱会,邀请了很多的朋友来参加等等,展开丰富的想象去作答即可。

12. 委婉连绵 升腾跌宕 步步高昂 舒缓而又起伏,恬静而又激荡。 13.琴声渐渐高昂,好像山泉流到了一个陡坡,泉水直流而下。这似乎是阿炳在诉说他坎坷的人生。 14.B 15.第一次:除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。

第二次:渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

原因:阿炳小的时候除了流水声什么也听不到是因为他的人生阅历太少。

阿炳长大后,双目失明,加上苦难的生活,加深了他对美好安定生活的向往和对家乡、音乐的喜爱,因此第二次“听泉”时,他从中听到了许多不同的“声音”。

16.只有热爱生活,敢于同命运抗争,锲而不舍地追求,才能实现自己的美好理想。

【分析】12.本题主要考查对文章内容的理解、概括能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行概括。

结合第五段“起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮”从中可知琴声变化是:委婉连绵—升腾跌宕—步步高昂。

结合第五段“月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡”可知整首曲子的特点。

13.本题考查思维拓展。

学生根据第五段内容,联想阿炳通过琴声向我们展现的情景,续写句子即可,注意结合“赞叹惠山二泉的优美景色”作答。

14.本题主要考查对文章重点内容的理解、分析能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。

结合“阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……”可知B项说法有误。

15.本题考查了对短文内容的掌握情况。

短文中写了阿炳前后两次来到这如诗如画的二泉听泉,结合第二段“除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见”可知:第一次是他小时候,还没有经历人生的磨难。结合第四段“渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……”可知:第二次再去听是他长大了,经历了人生磨难,对世间事物的看法也不同了,所以听到的不一样。

16.本题考查阅读感悟能力。

这篇短文主要写了本文主要讲了阿炳创作《二泉映月》这首曲子的整个过程,以及阿炳苦难的一生,表现出了阿炳热爱音乐,热爱生活,追求理想,敢于同命运抗争的精神。

这是开放性试题,可根据文中阿炳的经历谈热爱生活、同命运抗争能有所成就,也可谈苦难既能折磨人、也能锻炼和成就人,还可从其它角度谈,言之有理即可。

17.沉重 蠕动 注视 18. 《伏尔加河上的纤夫》 三/3 1873 19. A 外貌 动作 20.天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。 21.这是一群多么辛苦的纤夫,在伏尔加河美丽的景色和喧嚣的人群中,他们却承受着如此苦难,我一定要用我的画笔,将这一幕画下来。

【分析】17.本题考查了学生辨析词语并选择填空的能力。

完成此类题目首先要理解所给词语的意思及它们之间的区别,然后结合具体语境填空。

厚重:又厚又重。

沉重:分量重;程度深。

蠕动:像蚯蚓爬行那样运动。消化道、输尿管等器官主要靠蠕动推进管内物质。

移动:改换原来的位置。

注视:注意地看。

注意:把意志放到某一方面。

18.本题考查学生对文章内容的理解。

阅读文章可知,本文讲的是列宾的画《伏尔加河上的纤夫》的诞生过程。列宾用了三年的时间,于1873年完成了这幅作品。描绘了11名纤夫在伏尔加河畔拉纤的情景。该作品是19世纪80年代初最出色的一幅批判现实主义油画杰作之一。现藏于俄罗斯圣彼得堡的俄罗斯博物馆。

19.本题考查学生对文章内容的理解。

第①段按照由远及近的顺序介绍了这幅画,由“迈着”“踏着”“走”等词语,是对纤夫们的动作描写;“一队穿着破烂的纤夫”是对他们的外貌描写。

20.此题考查理解和分析文章内容的能力。

可以找一些关键性的信息,进行概括,语言要简练明确。

由文中“ 天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。”可知答案。

21.本题考查了人物的心理活动。

他们的衬衣,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。此时列宾会想:纤夫们过着如此贫穷的生活,却还要担负如此辛苦的工作,真是太不容易了!

22.文章第(2)段运用了环境描写, 极力渲染龙卷风的威力,突出父亲在危难中的冷静以及对女儿深深的爱。 23.从中我们看到了一个勇敢的、对女儿充满浓浓爱意的父亲。 24.运用了比喻的修辞手法,把父亲的身体比作面团,写出龙卷风的威力,突出人在龙卷风面前的渺小、无助,衬托出父亲对女儿的爱。 25.电缆的出现给了绝望的“他”一次生命的转机,推动了情节的发展,引出下文,给读者留下了想象的空间。 26.作用:①写出了父亲在这场龙卷风中,用背朝大地面朝天的姿势挽救了女儿,使女儿安然无恙。②写出了父亲对女儿似大地而更胜大地的深沉、厚重的爱。

【分析】22.本题考查自然环境描写的作用。常见自然环境描写的作用:①交代事件发生的时间和地点或背景;②渲染气氛;③烘托人物的心情;④推动故事情节发展,为刻画人物(或下文)作铺垫;⑤揭示人物心境,表现人物性格或品质;⑥象征或暗示;⑦突出、深化作品主题。“乌云越聚越浓,天色越来越暗,仿佛正的黑夜来临。闪电如利剑一次又一次刺穿黑暗,雷声伴着狂风隆隆滚过天际,然后像炸弹一样在头顶炸裂”属于环境描写,极力渲染龙卷风的威力,突出父亲在危难中的冷静以及对女儿深深的爱。

23.本题的考点是人物形象描写与分析。 概括人物形象,人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。解题思路:从具体的人物行为事件和人物的外貌、语言、动作、心理描写等;从正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。爸爸把危险的龙卷风吸走说成是游戏,是为了安抚女儿不要害怕,因此从中我们看到了一个勇敢一个对女儿充满浓浓爱意的父亲。

24.本题是对句子赏析的考查。句子赏析一般从动词和修辞手法角度赏析。解析:指出修辞手法,分析修辞的用法,然后分析表达效果,最后看表达感情。“自己像一个面团一样被一只巨手揉来揉去,五脏六腑都翻腾起来”运用比喻的修辞手法,把爸爸比作面团,龙卷风比作大手,写出龙卷风的威力,突出人在龙卷风面前的渺小、无助。衬托出父亲对女儿的爱。

25.这道题考查学生对小说情节作用的分析能力,要求学生结合语句所处位置分析其在结构上上的作用。结合全文内容可知,这一情节处于文章相对中间的位置,并且推动了新情节的出现,引出了下文。

26.本题是对题目含义的理解和文章主旨的概括。结合文章内容,在首段与末段,寻找对题目的解释与深化,议论抒情性的句子,同时注意题目的双关含义,概括出表面含义和深层含义即可。双关是指一句话包含两个意思.“背向大地的爱”含有双关含义,一是写出了父亲在这场龙卷风中,用背朝大地面朝天的姿势挽救了女儿,使女儿安然无恙。二是写出了父亲对女儿似大地而更胜大地的深沉、厚重的爱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第七单元现代文阅读易错精选题-语文六年级上册统编版

阅读理解。

月光曲<节选>

(1)一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。贝多芬望了望站在他身旁的兄妹俩,借着清幽的月光,按起了琴键。

(2)①皮鞋匠静静地听着。②他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。③微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。④月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。⑤忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。⑧她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——月光照耀下的波涛汹涌的大海。

1.选文中描写茅屋里环境的词语是 ,描写盲姑娘被音乐唤起想象后,脸上表现出专注、平静神色的词语是 。

2.选文第二自然段中,描写真实事物的语句是 ,描写的是由真实事物引起的联想和想象的语句是 。(填序号)

3.结合选文第二自然段的内容,想象画面,体会乐曲旋律的变化,并照样子填一填,连一连。

4.为什么说盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象?联系语境说说你的理解。

阅读下面的“玩具小台灯制作说明书”,回答问题

玩具小台灯制作说明书

材料:半个乒乓球,一个瓶盖,一段铅丝,一块橡皮泥。

做法:

1.在半个乒乓球中间钻个小洞,当灯罩。

2.在瓶盖中间钻个小洞,从洞中穿进铅丝,铅丝一端弯一点儿,钩住盖底。在靠近洞的盖面和盖底处用橡皮泥把铅丝粘牢。

3.把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。铅丝的头上用红橡皮泥做一个小灯泡。

5.这份说明书里第3点说法不够严密,请用把写得不清楚的地方改过来。

6.在写说明书时,要想把话写清楚,需要注意( )(多选)

A.用词要准确 B.把顺序写清楚 C.文字越少越好 D.不能遗漏重要步骤

挑战课外阅读。

我听见小提琴的声音

郭风

夜间,月亮已经升得很高很高了。我看见这个月亮从溪边乌桕树的枝丫间,把一大片清光(酒 洒)到溪边那个草 的村庄里了。这时我静静地听着:呵,可是真的,慢慢地,慢地,我听见那个草 的村庄里,传来一阵又一降小提琴的演奏(zhòu zòu)声。

啊,我听人家说过,那草丛的村庄里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀,他是一位很好的、勤奋的少年,天天晚上学习演奏小提琴。因此,后来他成为童话世界里的一位少年提琴家。这优美的小提琴声,是他演奏的吗?

啊,真的,真的,一阵又一阵的小提琴演奏声,从那草丛的村庄里传来了。那小提琴拉得多么好何,我静静地听着,听着。那琴声,一会儿好像是泉水从山谷里流到溪中来了,一会儿好像是给一位小姑娘唱的一首儿歌拉着一支伴奏曲一会儿又好像是一阵细雨打在竹林里的声音。我静静地听着,听着。这提琴的演奏声可真是好听何!我一边听着一边想,这小提琴的演奏声,是从那个草丛的村庄里,一座露(lòu lù)天的音乐斤里传来的吧?那村庄里的音乐斤里,今晚真的在开一个月光音乐会么?这小提琴真的是那位少年音乐家演奏的么?一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……

听啊,那草丛的村庄里传来一阵又一阵小提琴的演奏声;看啊,天上一个高圆的、黄色的月亮,也在(悄 消)声地听着,把一大片清光酒到那个草丛的村庄里了。

7.用“ ”选择合适的字音或汉字。

8.“一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……用了一个省略号你觉得它的作用是什么?( )

A.表示说话断断续续。 B.表示还有很多没有列举出来。 C.表示语音延长

9.作者听到的小提琴的声音是谁演奏的?

10.小提琴的声音变化无穷,文中哪几句话能证明呢?请用横线画出来。

11.“溪边那个草丛的村庄”,在那个夜间,会出现怎样的场面?展开想象,用心描述。

阅读。

二泉映月

无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。

有一年中秋之夜,小阿炳跟着师父来到泉边赏月。水面月光如银,师父静静地倾听着泉声。突然,他问小阿炳:“你听到了什么声音?”小阿炳摇了摇头,因为除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。师父说:“你年纪还小,等你长大了,就会从二泉的流水中听到许多奇妙的声音。”小阿炳望着师父饱经风霜的脸,懂事地点了点头。

十多年过去了,师父早已离开人世,阿炳也因患眼疾而双目失明。他整天戴着墨镜,操着胡琴,卖艺度日。但是生活的穷困和疾病的折磨,泯灭不了阿炳对音乐的热爱和对光明的向往。他多么希望有一天能过上安定幸福的生活啊!

又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉。月光似水,静影沉璧,但阿炳再也看不见了。只有那淙淙的流水声萦绕在他的耳畔。他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历。渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

听着,听着,阿炳的心颤抖起来。他禁不住拿起二胡,他要通过琴声把积淀已久的情怀倾吐给这茫茫月夜。他的手指在琴弦上不停地滑动着,流水、月光都变成了一个个动人的音符,从琴弦上流泻出来。起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮。它以势不可当的力量,表达出对命运的抗争,抒发了对美好未来的无限向往。月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……

就这样,一首不朽的乐曲诞生了——这就是经后人整理并定名为《二泉映月》的二胡曲。几十年来,这首曲子深受我国人民的喜爱,在国际乐坛上也享有盛誉。

12.《二泉映月》的琴声是怎样变化的?整首曲子又有怎样的特点?

琴声变化:( )——( )( )

13.将文中画“﹏﹏﹏”的句子换一种说法,照样子续写阿炳通过琴声向我们展现的情景。

起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色。接着,

14.结合文章内容,阿炳通过琴声向我们表达的情感中不包括( )

A.他热爱音乐、家乡,热爱家乡的清泉、月光。

B.他对双目失明的愤恨。

C.他对未来充满希望。

D.他没有向命运屈服。

15.阿炳曾两次听过二泉的流水声,这两次“听泉”听到的内容有什么不同?用“ ”在文中画出来。说说为什么会有这样的不同。

16.读了这篇文章,说说阿炳创作二胡名曲的历程给了你怎样的启迪。

阅读短文,回答问题。

天空晴朗。在辽阔的伏尔加河上,有一艘货船,因为没有风,帆没有张起来。岸上,一队穿着破烂的纤夫,迈着沉重的步子,踏着黄沙,沿着河岸一步一步向前走。他们大多身子前倾,都在拼命使劲,因为船上载着(厚重 沉重)的货物。这是俄国画家列宾的成名作品《伏尔加河上的纤夫》。

1868年的夏天,列宾是在彼得格勒度过的。一个星期日,同学们约他坐轮船去游览涅瓦河。轮船跑得飞快,一会儿就出了城,展现在他们面前的是豪华的别墅。忽然,迎面来了一只大木船,列宾发现岸上有什么东西在( 蠕动 移动)……同学告诉他,那是拉船的纤夫。

纤夫靠近了。 天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。

这情景给列宾留下了难以磨灭的印象。他目送着纤夫,直到他们消失在视线里。

两年以后,列宾来到了伏尔加河。在那里,他和纤夫们生活在一起。他仔细地观察着那些蕴藏着无穷力量的身体,长久地( 注视 注意)着那些善良的眼睛和脸,抚摸那些铁铸般粗壮的手……为了画好这幅画,他三次来到伏尔加河。他勤奋地工作,画了伏尔加河的自然景色,画了许多纤夫的肖像,最后,带着厚厚的一册素描回到了彼得格勒。

根据这些素描,他顽强地画呀,改呀,用了三年时间,于1873年完成了作品《伏尔加河上的纤夫》。在这幅画里,他描绘了劳动人民的痛苦生活,也歌颂了他们身上的巨大力量。

17.用“√”选出文中括号里正确的词语。

18.本文讲的是列宾的画作 的诞生过程。他用了 年时间,于 年完成了这幅作品。

19.短文第1自然段是按照 (①由远及近 ②由近及远 ③由整体到局部)的顺序介绍了这幅画,特别对纤夫的 和 进行了描写。

20.“这情景给列宾留下了难以磨灭的印象”一句中的“这情景”是指什么?用“ ”画出来。

21.“他目送着纤夫,直到他们消失在视线里。”此时的列宾一定心潮澎湃,他会想些什么呢?

阅读理解

背向大地的爱

(1)父亲带着七岁的女儿去十里外的村子走亲戚。原本阴沉的天色,渐渐变得越来越黑。父亲对女儿说:“我们要快点儿走了,天可能要下大雨。”

(2)天上铅灰的乌云越聚越浓,天色越来越暗,仿佛真正的黑夜来临。闪电如利剑一次又一次刺穿黑暗,雷声伴着狂风隆隆滚过天际,然后像炸弹一样在头顶炸裂。

(3)女儿瑟缩着小小的身子:“爸爸,我怕!”他将女儿紧搂在胸前:“丹丹不怕,把头埋进爸爸衣服里,闭上眼睛睡觉。”

(4)一道雪亮的闪电划过大地,他突然听到一种奇怪的呼啸声由远而近向自己的方向逼来。这声音像几十台拖拉机同时爬坡发出的吼声,又像无数条响尾蛇同时发出的嘶嘶声。在闪电的强光里,他看到一个顶天立地的巨大黑色烟柱飞速移来——龙卷风!

(5)他大骇,他知道龙卷风的厉害。小时候经历过一次,所到之处,大树齐腰斩断,树皮被剥掉,只剩白花花 的树干,地上的东西被吸上天空,人和牲畜都会被摔死!

(6)他本能地想要加快脚步。但一刹那间,脚下陡然失去了支撑,身子被一股巨大的力量吸得轻飘飘。他知道 此刻他和女儿都被吸到了高空,几分钟后就要被抛到九霄云外,然后粉身碎骨!

(7)“爸爸,我怕!”紧紧贴着父亲胸膛的女儿颤声叫道。“乖女儿,爸爸在和你做飞的游戏呢,你不是一直想 像小鸟一样自由飞翔吗?我们现在跟许多小鸟一起飞翔呢,闭紧眼睛,我们开始数小鸟,一只,两只,三只……”

(8)他感觉自己像一个面团一样被一只巨手揉来揉去,五脏六腑都翻腾起来。他什么也不敢想,只是尽力地躬身将女儿更紧地搂住。

(9)不知道过了多少时候,他感觉这只巨手的力量渐渐小了,身体也开始慢慢下降,他知道龙卷风风力渐小,开始将吸入的物体抛向地面了。女儿,我的女儿,他心里痛苦如焚。

(10)突然,他感觉自己的背撞到了什么东西,这个东西以一种强大的力量勒过他的衣服,勒进他的背——电缆! 他心里滚过一阵狂喜,一瞬间,他一手搂紧女儿,另一只手拼尽力气死死抓住那根电缆!

(11)他就这样单手悬吊着支持父女两人的重量。

(12)天慢慢地变亮了,狂风也小了。渐渐地,他感到手臂发软打颤,被深勒过的后背正在流血。然而不等血滴 进土地,就被吹散在风中。最要命的是,女儿睡着了,睡着后的女儿会不自觉地放松抱紧父亲的双手!他不敢再 往下想。

(13)女儿的手一点点松开他的身体。不能再犹豫了,他看到脚底十多米的地方是一块旱地,他搂紧女儿,紧抓电缆的那只手一松,他就成了一个背朝大地面向天空的自由落体。

(14)此刻怀里的女儿正在睡梦中甜甜地呓语着。他笑了。

(15)父亲保住了性命,却多处骨折并重度脑震荡;而女儿,毫发无伤,睡醒了还天真地对父亲说:“爸爸,我看到了好多好多可爱的小鸟,真美啊。”

(16)有人问他:“你知道不知道,你这次是侥幸从死神手里逃掉的?因为你这样背对地面从高空摔下,极有可 能丢掉性命。”他憨憨地说:“我知道,但如果我不这样背对地面,我的女儿就可能丢掉性命。”

(17)父亲这句简单朴实的话,七岁的女儿现在还不懂。等她长大了,她会懂得,父亲对她的爱,比父亲背对的 大地,还要深沉,还要厚重 。

(有删改)

22.文章第(2)段运用了什么描写,从全文看,此处描写的作用是什么?

23.第(7)段中爸爸用做游戏的方式来安慰女儿,你从中看到了一个怎样的父亲?

24.请从修辞手法的角度,赏析文章第(8)段中的划线句。

25.试从文章结构方面分析第(10)段中出现“电缆”这一情节的作用。

26.文章以“背向大地的爱”为题,有什么作用?

《第七单元现代文阅读易错精选题-语文六年级上册统编版》参考答案

1. 清幽 恬静 2. ①⑦ ②③④⑤⑥⑧ 3.

4.盲姑娘是看不到这个世界的,但是贝多芬弹奏的钢琴曲太生动美妙了,盲姑娘感受到了乐曲表达的内容,深深陶醉,她和哥哥一样,好像真的看到了月光下的大海。

【导语】这篇《月光曲》节选通过细腻的描写,展现了贝多芬音乐的魅力及其对听众的深刻影响。文章以月光为背景,营造出宁静而神秘的氛围,通过皮鞋匠和盲姑娘的想象,将音乐与自然景象巧妙结合,生动地传达了音乐的感染力。文中语言优美,尤其是对月光、海景的描绘,既真实又富有诗意,体现了音乐与自然的和谐统一。盲姑娘的“仿佛”看到景象,更是突显了音乐超越视觉限制的力量,令人感受到艺术与情感的共鸣。整体上,文章情感细腻,意境深远,是一篇优秀的文学作品。

1.本题考查短文内容的理解。

第一段“一阵风把蜡烛吹灭了。月光照进窗子,茅屋里的一切好像披上了银纱,显得格外清幽。”可知,这句话描述了茅屋内的环境,关键词是“清幽”,它表现了月光下茅屋的宁静和幽雅。

第二段“月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛”这句话描写了盲姑娘被音乐唤起想象后的神态,关键词是“恬静”,它表现了盲姑娘在音乐中的专注和平静。

2.本题考查短文内容的理解。

实在的事物就是实实在在存在的事物。联想的内容就是通过看到的事物所想象的内容。注意结合语段内容分析。

第二段“①皮鞋匠静静地听着。⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。”这两句话描述的是真实存在的场景和人物的行为。皮鞋匠和妹妹是具体的人物,他们的动作和表情也是可以被观察到的实际现象。因此,这两句话确实是在描写实在的事物。

第二段“②他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。③微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。④月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。⑤忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……⑦皮鞋匠看看妹妹,月光正照在她那恬静的脸上,照着她睁得大大的眼睛。⑧她仿佛也看到了,看到了她从来没有看到过的景象——月光照耀下的波涛汹涌的大海。”这些句子是由真实事物(音乐和月光)引起的联想和想象的语句,体现了音乐与自然交融的美感。

3.本题考查短文内容的理解及朗读句子。

在选文第二自然段中,作者通过皮鞋匠的视角,描绘了贝多芬演奏《月光曲》时所产生的音乐画面,进而展现了乐曲旋律的变化。

第二自然段“他好像面对着大海,月亮正从水天相接的地方升起来。微波粼粼的海面上,霎时间洒满了银光。”这几个句子描写了月亮缓缓升起、海面平静、月光洒满海面的画面,给人一种宁静、舒缓的感觉,对应乐曲的轻柔、舒缓的旋律。与A图画内容相符。

第二自然段“月亮越升越高,穿过一缕一缕轻纱似的微云。”可知,通过描绘月亮逐渐升高的过程,传达出一种高昂激越的情感。月亮的上升象征着一种逐渐增强的力量和情感的升华,而“穿过一缕一缕轻纱似的微云”则进一步强化了这种情感的细腻和柔美。这种描写不仅展现了自然景象的美感,也暗示了乐曲旋律的变化,从平静柔和逐渐过渡到高昂激越,给人一种情感上的升华和冲击。这种旋律的变化与月亮的上升相呼应,使得读者能够通过文字感受到音乐中的情感起伏。与B图画内容相符。

从第二自然段“忽然,海面上刮起了大风,卷起了巨浪。⑥被月光照得雪亮的浪花,一个连一个朝着岸边涌过来……”可知,这些句子描写了海面上突然刮起大风,卷起巨浪,月光照耀下的浪花一个接一个涌向岸边的情景。这种描写通过“忽然”、“大风”、“巨浪”等词语,以及“浪花一个连一个涌过来”的动态画面,营造出一种逐渐增强的气势和紧张感。这种气势的变化也暗示了乐曲旋律的逐渐增强和情感的升华。与C图画内容相符。

4.本题考查短文内容的理解。

在文中,盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象,是因为她被贝多芬的音乐所深深打动,音乐唤起了她丰富的想象和情感体验。虽然她无法用眼睛看到实际的景象,但通过音乐的旋律和情感表达,她能够在内心“看到”月光照耀下的波涛汹涌的大海。这种“仿佛看到”的感觉,实际上是她对音乐所描绘的场景的深刻感受和想象。具体来说,选文中描述了贝多芬在月光下弹奏钢琴,皮鞋匠和盲姑娘都被音乐所吸引。皮鞋匠通过音乐联想到大海的景象,而盲姑娘虽然没有视觉,但她通过音乐感受到了同样的情感和画面。因此,“仿佛”这个词表达了盲姑娘通过音乐在内心“看到”了从未见过的景象,这是一种情感和想象上的体验,而非实际的视觉感受。总结来说,盲姑娘“仿佛”也看到了她从来没有看到过的景象,是因为音乐的力量唤起了她内心的想象和情感,使她能够在心灵中感受到音乐所描绘的场景。

5.把“铅丝的头上”改为“在乒乓球内靠近底部的地方”。 6.ABD

【分析】5.本题考查文章内容理解。

通读全文,联系上下文进行分析。

“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。铅丝的头上用红橡皮泥做一个小灯泡。”中“铅丝的头上”说法不够严密,应改为“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。在乒乓球内靠近底部的地方用红橡皮泥做一个小灯泡。”

6.本题考查文章内容理解。

通读全文,联系上下文进行分析。

仔细阅读做法的三个句子,从“在瓶盖中间钻个小洞,从洞中穿进铅丝,铅丝一端弯一点儿,钩住盖底。在靠近洞的盖面和盖底处用橡皮泥把铅丝粘牢。”“把铅丝的另一端插入乒乓球的小洞里。把洞的两边粘牢。在乒乓球内靠近底部的地方用红橡皮泥做一个小灯泡。”可知在写说明书时,要想把话写清楚,语言要求准确、通俗易懂、简单明了(并不是说文字越少越好)。图文并茂是最好,不能遗漏重要步骤的。

7.洒 zòu lù 悄 8.B 9.蟋蟀 10.那琴声,一会儿好像是泉水从山谷里流到溪中来了,一会儿好像是给一位小姑娘唱的一首儿歌拉着一支伴奏曲一会儿又好像是一阵细雨打在竹林里的声音。 11.那草丛里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀。他呼朋引伴,邀请了许多好朋友,准备开一场露天音乐会。

【分析】7.此题考查形近字和多音字的辨析能力。

“酒”读“jiǔ”意思是用粮食、水果等含淀粉或糖的物质经过发酵制成的含乙醇的饮料;

“洒”读“sǎ”意思是泼撒、将水散布出去。根据意思和句子搭配选择“洒”字。

“悄”读“qiāo”意思是没有声响或声音很低。

“消”读“xiāo”意思是①消失。 ②使消失;消除。 ③度过(时间)。据意思和句子搭配选择“悄”字。

“演奏”读音yǎn zòu;“露天”读音lù tiān。

8.此题考查省略号的作用理解,句子出现在第三自然段,结合段落中“这小提琴的演奏声,是从那个草丛的村庄里,一座露天的音乐斤里传来的吧?那村庄里的音乐斤里,今晚真的在开一个月光音乐会么?这小提琴真的是那位少年音乐家演奏的么?一定有好多好多的孩子来听演奏吧?……”可以看出是对作者想象的列举的省略。

9.此题考查文章的理解能力,从句子“啊,我听人家说过,那草丛的村庄里,住着一位少年音乐家名叫蟋蟀”可以看出作者把蟋蟀想象成音乐家,蟋蟀的叫声想象成琴声。所以小提琴的声音是是蟋蟀演奏的。

10.此题考查句子的检索能力,文中形容小提琴声音变化无穷的句子在第三自然段,从“我静静地听着,听着”后面就是对蟋蟀声音的描写。

11.此题属于开放性试题,根据文中的描述可以去想象蟋蟀要开演唱会,邀请了很多的朋友来参加等等,展开丰富的想象去作答即可。

12. 委婉连绵 升腾跌宕 步步高昂 舒缓而又起伏,恬静而又激荡。 13.琴声渐渐高昂,好像山泉流到了一个陡坡,泉水直流而下。这似乎是阿炳在诉说他坎坷的人生。 14.B 15.第一次:除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见。

第二次:渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……

原因:阿炳小的时候除了流水声什么也听不到是因为他的人生阅历太少。

阿炳长大后,双目失明,加上苦难的生活,加深了他对美好安定生活的向往和对家乡、音乐的喜爱,因此第二次“听泉”时,他从中听到了许多不同的“声音”。

16.只有热爱生活,敢于同命运抗争,锲而不舍地追求,才能实现自己的美好理想。

【分析】12.本题主要考查对文章内容的理解、概括能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行概括。

结合第五段“起初,琴声委婉连绵,有如山泉从幽谷中蜿蜒而来,缓缓流淌。这似乎是阿炳在赞叹惠山二泉的优美景色,在怀念对他恩重如山的师父,在思索自己走过的人生道路。随着旋律的升腾跌宕,步步高昂,乐曲进入了高潮”从中可知琴声变化是:委婉连绵—升腾跌宕—步步高昂。

结合第五段“月光照水,水波映月,乐曲久久地在二泉池畔回响,舒缓而又起伏,恬静而又激荡”可知整首曲子的特点。

13.本题考查思维拓展。

学生根据第五段内容,联想阿炳通过琴声向我们展现的情景,续写句子即可,注意结合“赞叹惠山二泉的优美景色”作答。

14.本题主要考查对文章重点内容的理解、分析能力。

首先需要理解整篇文章大致内容,思考题目中的重点信息,抓住要点,再利用关键信息进行分析。

结合“阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱那支撑他度过苦难一生的音乐,他爱那美丽富饶的家乡,他爱那惠山的清泉,他爱那照耀清泉的月光……”可知B项说法有误。

15.本题考查了对短文内容的掌握情况。

短文中写了阿炳前后两次来到这如诗如画的二泉听泉,结合第二段“除了淙淙的流水声,他什么声音也没有听见”可知:第一次是他小时候,还没有经历人生的磨难。结合第四段“渐渐地,渐渐地,他似乎听到了深沉的叹息,伤心的哭泣,激愤的倾诉,倔强的呐喊……”可知:第二次再去听是他长大了,经历了人生磨难,对世间事物的看法也不同了,所以听到的不一样。

16.本题考查阅读感悟能力。

这篇短文主要写了本文主要讲了阿炳创作《二泉映月》这首曲子的整个过程,以及阿炳苦难的一生,表现出了阿炳热爱音乐,热爱生活,追求理想,敢于同命运抗争的精神。

这是开放性试题,可根据文中阿炳的经历谈热爱生活、同命运抗争能有所成就,也可谈苦难既能折磨人、也能锻炼和成就人,还可从其它角度谈,言之有理即可。

17.沉重 蠕动 注视 18. 《伏尔加河上的纤夫》 三/3 1873 19. A 外貌 动作 20.天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。 21.这是一群多么辛苦的纤夫,在伏尔加河美丽的景色和喧嚣的人群中,他们却承受着如此苦难,我一定要用我的画笔,将这一幕画下来。

【分析】17.本题考查了学生辨析词语并选择填空的能力。

完成此类题目首先要理解所给词语的意思及它们之间的区别,然后结合具体语境填空。

厚重:又厚又重。

沉重:分量重;程度深。

蠕动:像蚯蚓爬行那样运动。消化道、输尿管等器官主要靠蠕动推进管内物质。

移动:改换原来的位置。

注视:注意地看。

注意:把意志放到某一方面。

18.本题考查学生对文章内容的理解。

阅读文章可知,本文讲的是列宾的画《伏尔加河上的纤夫》的诞生过程。列宾用了三年的时间,于1873年完成了这幅作品。描绘了11名纤夫在伏尔加河畔拉纤的情景。该作品是19世纪80年代初最出色的一幅批判现实主义油画杰作之一。现藏于俄罗斯圣彼得堡的俄罗斯博物馆。

19.本题考查学生对文章内容的理解。

第①段按照由远及近的顺序介绍了这幅画,由“迈着”“踏着”“走”等词语,是对纤夫们的动作描写;“一队穿着破烂的纤夫”是对他们的外貌描写。

20.此题考查理解和分析文章内容的能力。

可以找一些关键性的信息,进行概括,语言要简练明确。

由文中“ 天哪,为什么他们这样肮脏、这样褴褛呀!有些人的裤子破了,就赤裸着大腿,拖着破布片往前走;他们的衬衣呀,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。”可知答案。

21.本题考查了人物的心理活动。

他们的衬衣,简直认不出是蓝布做的……每个人的脸都是阴沉沉的,流淌着亮晶晶的汗珠;在乱蓬蓬的头发下面,流露出凝重的神情。此时列宾会想:纤夫们过着如此贫穷的生活,却还要担负如此辛苦的工作,真是太不容易了!

22.文章第(2)段运用了环境描写, 极力渲染龙卷风的威力,突出父亲在危难中的冷静以及对女儿深深的爱。 23.从中我们看到了一个勇敢的、对女儿充满浓浓爱意的父亲。 24.运用了比喻的修辞手法,把父亲的身体比作面团,写出龙卷风的威力,突出人在龙卷风面前的渺小、无助,衬托出父亲对女儿的爱。 25.电缆的出现给了绝望的“他”一次生命的转机,推动了情节的发展,引出下文,给读者留下了想象的空间。 26.作用:①写出了父亲在这场龙卷风中,用背朝大地面朝天的姿势挽救了女儿,使女儿安然无恙。②写出了父亲对女儿似大地而更胜大地的深沉、厚重的爱。

【分析】22.本题考查自然环境描写的作用。常见自然环境描写的作用:①交代事件发生的时间和地点或背景;②渲染气氛;③烘托人物的心情;④推动故事情节发展,为刻画人物(或下文)作铺垫;⑤揭示人物心境,表现人物性格或品质;⑥象征或暗示;⑦突出、深化作品主题。“乌云越聚越浓,天色越来越暗,仿佛正的黑夜来临。闪电如利剑一次又一次刺穿黑暗,雷声伴着狂风隆隆滚过天际,然后像炸弹一样在头顶炸裂”属于环境描写,极力渲染龙卷风的威力,突出父亲在危难中的冷静以及对女儿深深的爱。

23.本题的考点是人物形象描写与分析。 概括人物形象,人物形象是指人物的性格特征,精神品质,而不是指外表特征。解题思路:从具体的人物行为事件和人物的外貌、语言、动作、心理描写等;从正面、侧面描写;细节描写;对比、衬托手法等入手,抓住抒情和议论语句,分析人物的性格特点。爸爸把危险的龙卷风吸走说成是游戏,是为了安抚女儿不要害怕,因此从中我们看到了一个勇敢一个对女儿充满浓浓爱意的父亲。

24.本题是对句子赏析的考查。句子赏析一般从动词和修辞手法角度赏析。解析:指出修辞手法,分析修辞的用法,然后分析表达效果,最后看表达感情。“自己像一个面团一样被一只巨手揉来揉去,五脏六腑都翻腾起来”运用比喻的修辞手法,把爸爸比作面团,龙卷风比作大手,写出龙卷风的威力,突出人在龙卷风面前的渺小、无助。衬托出父亲对女儿的爱。

25.这道题考查学生对小说情节作用的分析能力,要求学生结合语句所处位置分析其在结构上上的作用。结合全文内容可知,这一情节处于文章相对中间的位置,并且推动了新情节的出现,引出了下文。

26.本题是对题目含义的理解和文章主旨的概括。结合文章内容,在首段与末段,寻找对题目的解释与深化,议论抒情性的句子,同时注意题目的双关含义,概括出表面含义和深层含义即可。双关是指一句话包含两个意思.“背向大地的爱”含有双关含义,一是写出了父亲在这场龙卷风中,用背朝大地面朝天的姿势挽救了女儿,使女儿安然无恙。二是写出了父亲对女儿似大地而更胜大地的深沉、厚重的爱。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地