2.1中国黄土高原水土流失的治理 学案

图片预览

文档简介

第二章 区域可持续发展

第一节 中国黄土高原水土流失的治理

●学习目标?

1.联系中国水土流失概况,了解区域可持续发展的内涵和水土流失的概念。?

2.结合黄土高原的范围和地形图,描述该地区主要的自然特征,说明当地水土流失的自然原因和人为原因。(重点)?

3.学会运用材料说明水土流失的危害,并通过案例分析归纳水土流失综合治理的措施。(重点+难点)

自主研习?

一、区域可持续发展?

1.包括的内容:环境、经济和 三个方面的可持续发展,其中 的可持续发展是基础。?

2.需要解决的问题:环境污染和生态破坏。生态破坏主要有: 、荒漠化、森林破坏、 减少等。?

3.水土流失?

(1)概念:在 等外营力和人为因素的综合作用下, 和土地生产力遭受的破坏及损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。?

(2)分布:多分布在 ,我国以 地区最为严重。?

问题磁场?

(1)陕北民歌具有浓郁的地方特色,其中有一首这样唱道:“羊(啦)肚子手巾(呦)三道道蓝,(咱们)见(啦)面(那)容易(哎呀)拉话话难。一个在那山上(呦)一个在(呀)沟,(咱们)拉不上(那)话儿(哎呀)招一招(呦)手。”?

这首民歌反映了黄土高原地区什么样的景观特征?为什么陕北会出现这样的景观?陕北的地形对当地人们的生产和生活有什么影响??

二、水土流失的原因(以黄土高原为例)?

4.自然原因:?

(1)黄土的特性:一般呈灰黄色,以 颗粒为主,垂直节理发育,土质 ,碳酸钙含量高,遇水易崩解。?

(2)降水特点: 。?

(3)地质构造:强烈的构造运动,使地形 变化明显,加剧了流水侵蚀。?(4)植被:森林和草原的大面积被毁,造成河流水源枯竭, 和风沙加剧,水旱灾害日益频繁。?

5.人为原因?

主要表现在以下几个方面:开垦陡坡、毁坏树木、过度放牧和 、 以及无计划地修建窑洞等。?

三、水土流失的危害(以黄土高原为例)?

6.破坏 ,造成农业减产。?

7.加剧沟壑发展,威胁 安全。?

8.造成 恶化。?

9.淤积 ,加剧洪涝灾情。?

10.影响 合理和有效利用。?

问题磁场?

(2)一位外国朋友曾这样说过:“黄河流走的不是泥沙,而是中华民族的血液,不是毛细血管出血,而是主动脉破裂。”这句话反映了黄土高原水土流失的何种危害??

四、水土流失的治理?

11.生物措施:因地制宜, 。?

12.工程措施: 、打坝淤地、修建 等。?

13.以 为单元的综合治理。?

(1)小流域:指相当于坳沟或 的沟道流域。?

(2)小流域水土流失过程:从 的产生到输水输沙,均在小流域内完成。? (3)小流域综合治理的原则: 措施和 措施紧密结合。?问题磁场?

(3)阅读以下材料,分析三位同学的说法并谈一下自己的观点。?

“植被可以有效地阻止水土流失,而黄土高原环境的破坏主要是因为植被大量减少。因而要治理水土流失,最根本的途径就是恢复黄土高原的植被。”?

“黄土高原水土流失是由于人口的过度增长,大量开垦荒地,从而导致植被破坏而形成的。因此,要想使黄土高原环境变好,只要实行计划生育,严格控制黄土高原的人口增长就行了。”?

“地理环境决定了黄土高原生态环境脆弱,即使人类不加以破坏,植被还是会减少,水土流失还是会不可避免地发生。因此,必须发挥人类的聪明才智,用工程措施去阻止黄土高原水土流失的加剧。”?

自主核对:?

1.社会 环境?2.水土流失 湿地?3.(1)水力、重力、风力 水土资源 (2)山地、丘陵和高原地带 黄土高原?

问题磁场?

(1)这首民歌反映了黄土高原地区沟谷发育,地面沟壑纵横、支离破碎的景观特征。这种景观特征是强烈的水土流失造成的。水土流失使得陕北地区沟谷密度和沟壑深度都很大,有些主干沟的深度在200~300米,长度达几百千米,人站在沟谷的两边能够相对见面,但要绕过沟谷走到一起交谈,有时一天也不能相会。黄土高原的水土流失不仅造成了当地生态环境的恶化,而且影响了社会经济的发展和人们的生产和生活。?

4.(1)粉砂 疏松 (2)降水集中,多暴雨 (3)高低 (4)水土流失?5.樵采 开矿 6.土壤肥力 7.工矿交通设施 8.生态环境?9.江河湖库 10.水资源?

问题磁场?

这句话充分反映出黄土高原的水土流失导致土壤养分降低,耕地质量下降,使农作物单位面积产量降低的危害。?

11.植树种草 12.兴修水库 水平梯田?13.小流域 (1)河沟 (2)泥沙 (3)生物 工程?

问题磁场?

(3)三位同学的观点都是正确的,但都不够全面。他们分别从造林种草、恢复植被,实行计划生育、控制人口增长,发挥人类聪明才智、工程措施阻止水土流失等角度阐述治理水土流失的措施,都言之成理,有理有据,因而是正确的。?

黄土高原的水土流失是多种因素综合作用的结果,既有自然原因,也有人为原因,有些是直接作用因素,有些则是深层次的内在因素。因此,黄土高原水土流失的治理应该坚持合理利用与综合治理相结合,从自然、社会、经济等各方面入手,采取工程、技术、生物、管理等各种措施。并相互协调、密切配合。

疑难探究?

探究一 水土流失的原因——以黄土高原地区为例

我国的水土流失状况十分严重,大约有180万平方千米的水土流失面积。黄河流域,长江流域、华南的丘陵山地、北方的土石山地都有水土流失发生。黄土高原是我国甚至世界上水土流失最严重的地区。?

1.黄土高原水土流失的自然原因?

自然原因主要包括黄土、气候、地质构造和植被等。?

(1)黄土的特性。?

黄土一般呈灰黄色,质地均一细腻,以粉砂颗粒为主,约占50%;土质疏松,多孔隙,有的大孔隙肉眼可见,极易渗水;无沉积层理构造,但垂直节理裂隙发育;富含碳酸钙(10%左右)遇水浸泡易产生湿陷,抗水冲、抗侵蚀性能弱,因此黄土层极易遭受流水侵蚀和搬运,也易形成崩解或滑坡。?

(2)降水集中,多暴雨。?

黄土高原降水偏少,多数地区年降水量在300~650毫米之间,且降水的季节分配不均匀,7、8、9三个月降水量之和占全年降水量的60%左右,冬季却只占5%。降水过于集中和多暴雨导致水土流失加剧。?

原因:位置处在沿海向内陆、平原向高原过渡的区域;黄土高原沟壑纵横、植被稀疏的地表有利于夏季热力环流,所以降水多暴雨、冰雹。?

[图表点拨] 图2-1-5 延安降水量柱状?

延安位于黄土高原中部,分析延安的降水及其变化对分析黄土高原的降水情况有一定的指向意义。?

延安年降水量550毫米,降水季节分配很不均匀,主要集中在夏季,7、8两个月的降水量约占全年的一半,冬季、春季降水很少,两季降水总量不足100毫米,不及7月一个月的降水量110毫米。延安所在黄土高原地区降水大都呈现降水集中特点。?

(3)地质构造。?

①地壳的升降运动→ 抬升为山地?

下降为盆地→地势高差加大→水土流失?

②地震也是导致黄土高原水土流失的地质因素之一。地震时,黄土斜坡容易失去平衡,发生大面积的崩滑,使得坡面更加破碎,流水侵蚀进一步加剧。?

(4)植被。?

①植被覆盖率低,削减降雨和径流的能力降低。?

②植被在保持水土方面的作用:截留降水、降低流速、分散流量、过滤淤泥、固定和改良土壤。?

植被的减水减沙效益?

植被覆?盖率(%)

径流减少率(%)

侵蚀减少率(%)

20

15

55—30—20

40

30

80—50—40

60

60—50—30

95—85—70

80

75—60—50

98—89—80

≥90

70

100—95—90

ⅰ:减水减沙率是相对于裸荒坡而言。荒坡植被覆盖率小于10%。?

ⅱ:减水减沙率的3个数值分别为高值、平均值、低值。?

ⅲ:减水减沙率主要为小区域数字。?

通过表中的数字说明,植被覆盖率越高,径流减少率越大,径流量越小,从而使侵蚀减少率增大,水土流失量减少。因此,植被破坏加大了水土流失的程度。?

? 黄土高原在秦汉以前是森林和森林草原地带。由于历史上长期不合理地利用土地资源,再加上战争,营造宫殿等,使林草植被大量破坏,从而导致雨水和径流,以及风力直接侵蚀黄土地面,造成严重的水土流失。?

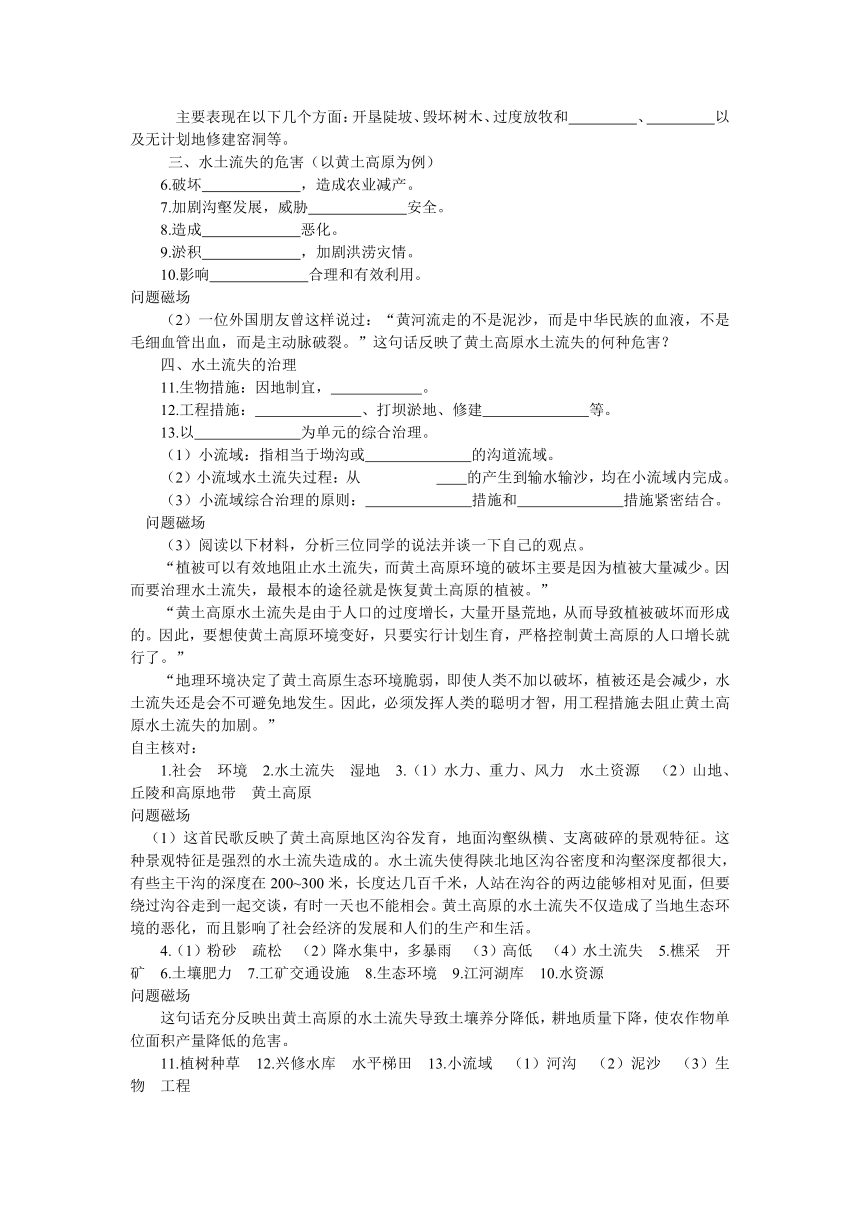

感悟归纳

图解黄土高原水土流失的自然原因

2.黄土高原水土流失的人为原因?

人为原因主要是指引起地表土壤加速破坏和移动的不合理的生产建设活动,以及其它人为活动,如战乱等。我国黄土高原水土流失的人为原因主要包括以下两点:?

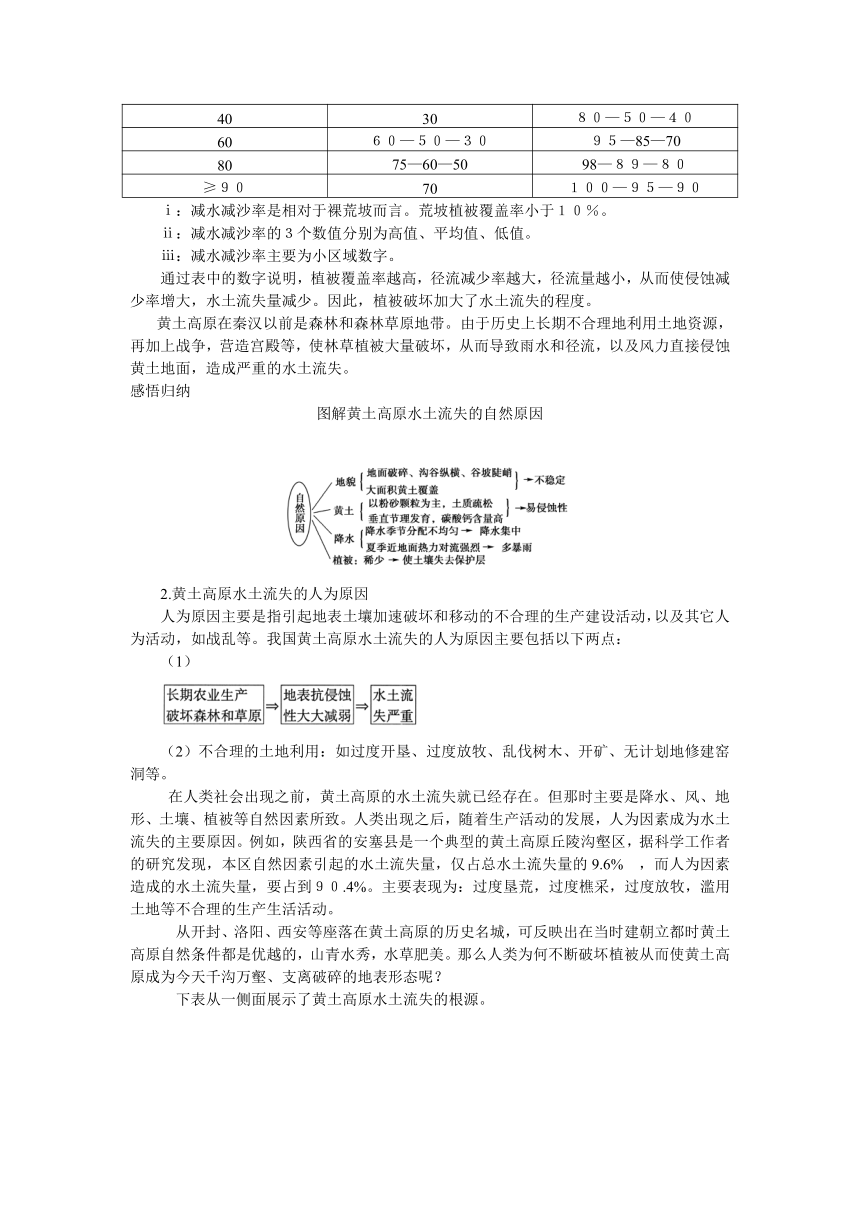

(1)

(2)不合理的土地利用:如过度开垦、过度放牧、乱伐树木、开矿、无计划地修建窑洞等。?

在人类社会出现之前,黄土高原的水土流失就已经存在。但那时主要是降水、风、地形、土壤、植被等自然因素所致。人类出现之后,随着生产活动的发展,人为因素成为水土流失的主要原因。例如,陕西省的安塞县是一个典型的黄土高原丘陵沟壑区,据科学工作者的研究发现,本区自然因素引起的水土流失量,仅占总水土流失量的9.6%?,而人为因素造成的水土流失量,要占到90.4%。主要表现为:过度垦荒,过度樵采,过度放牧,滥用土地等不合理的生产生活活动。?

从开封、洛阳、西安等座落在黄土高原的历史名城,可反映出在当时建朝立都时黄土高原自然条件都是优越的,山青水秀,水草肥美。那么人类为何不断破坏植被从而使黄土高原成为今天千沟万壑、支离破碎的地表形态呢??

下表从一侧面展示了黄土高原水土流失的根源。

人口增长造成的直接影响是人均耕地减少和燃料需求的增加,满足对耕地与薪柴的需求导致植被破坏,引起水土流失,使耕地土层变薄,土壤养分流失,耕地质量下降,土地退化,导致农作物单位面积产量降低,农业单产不稳不高,人们便通过开垦荒地来获取更多的粮食,这种行为又会导致植被的破坏和对劳动力的需求增加,从而引发人口的继续增长,如此循环,导致黄土高原生态环境不断的恶化。?

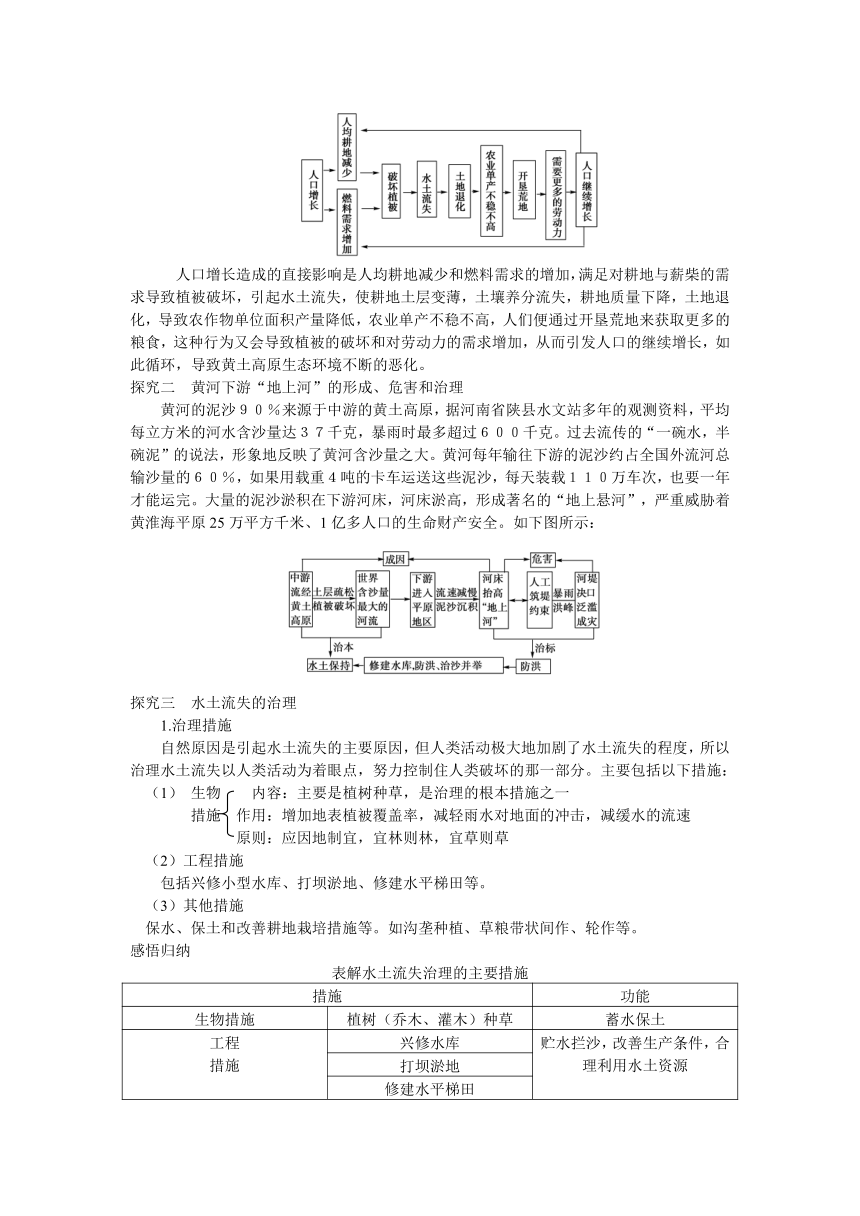

探究二 黄河下游“地上河”的形成、危害和治理

黄河的泥沙90%来源于中游的黄土高原,据河南省陕县水文站多年的观测资料,平均每立方米的河水含沙量达37千克,暴雨时最多超过600千克。过去流传的“一碗水,半碗泥”的说法,形象地反映了黄河含沙量之大。黄河每年输往下游的泥沙约占全国外流河总输沙量的60%,如果用载重4吨的卡车运送这些泥沙,每天装载110万车次,也要一年才能运完。大量的泥沙淤积在下游河床,河床淤高,形成著名的“地上悬河”,严重威胁着黄淮海平原25万平方千米、1亿多人口的生命财产安全。如下图所示:?

探究三 水土流失的治理

1.治理措施?

自然原因是引起水土流失的主要原因,但人类活动极大地加剧了水土流失的程度,所以治理水土流失以人类活动为着眼点,努力控制住人类破坏的那一部分。主要包括以下措施:?(1) 生物 内容:主要是植树种草,是治理的根本措施之一?

措施 作用:增加地表植被覆盖率,减轻雨水对地面的冲击,减缓水的流速

原则:应因地制宜,宜林则林,宜草则草

?(2)工程措施?

包括兴修小型水库、打坝淤地、修建水平梯田等。

(3)其他措施?

保水、保土和改善耕地栽培措施等。如沟垄种植、草粮带状间作、轮作等。?

感悟归纳

表解水土流失治理的主要措施

措施

功能

生物措施

植树(乔木、灌木)种草

蓄水保土

工程

措施

兴修水库

贮水拦沙,改善生产条件,合理利用水土资源

打坝淤地

修建水平梯田

[图表点拨] 图2-1-10 黄土高原治理水土流失的生物措施?

本图说明黄土高原水土流失治理的生物措施。左图为护坡林,主要拦截涵蓄坡面径流,起护坡作用;右图为沟底防冲林,其既固定了河床,又拦截了坡面和上游的大量泥沙,稳定了坡脚。?

2.治理模式——以小流域为单元的综合治理?

黄土高原水土流失的治理应利用小流域综合治理的有效模式。坚持合理利用与综合治理相结合、生物措施与工程措施有机结合的方法。不同地段应采用不同的治理措施。具体如下表所示:

误区警示?

一、黄土高原的形成和黄土高原千沟万壑的成因是不同的?

(1)黄土高原是风力堆积作用形成的。我国西北内陆以及蒙古、西伯利亚一带深居亚欧大陆内部,气候干旱,风化严重,一些砂石、粉尘在强劲的西北季风的吹拂下向东南方向移动,在遇到太行山和秦岭的阻挡后,风力减小,粉尘堆积,历经上百万年堆积形成黄土高原。?

(2)黄土高原在长期流水侵蚀作用下,最终形成了黄土高原千沟万壑、支离破碎的面貌。?

对点训练?

下列有关黄土高原的叙述,正确的是 ( )?

A.黄土高原是由黄河流水搬运堆积而成?

B.黄土高原是由流水侵蚀而成?

C.地跨甘、晋、冀等七省区,地势由东向西倾斜?

D.粮食作物以谷子为主?

答案 D?

解析 黄土高原由风力沉积作用形成;地跨甘、晋、陕、内蒙古、豫、宁、青七省区;地势自西北向东南倾斜;粮食作物以谷子为主。

二、水土流失最严重≠经济损失最大?

黄土高原是我国水土流失最严重的地区,但不是因水土流失造成经济损失最大的地区,我国南方丘陵山区由于人口稠密、经济发达、能源缺乏,使植被遭受破坏,引起严重的水土流失,且破坏后治理难度较大,其危害程度大于黄土高原地区。?

对点训练?

下面甲图是某地等高线地形图,乙图是某地水系图,读图回答问题。?

甲、乙两图所示地区水土流失现象都十分严重,但乙图所示地区水土流失所带来的经济损失比甲图所示地区要大,其原因是什么??

答案 ①乙图所示地区人口稠密,人均土地少,单位土地的生物生长量和产值高;②乙图所示地区多为石质山地,土层较薄,一旦表层被侵蚀,石质裸露,恢复几乎没有可能;③乙图所示地区多为工农业生产基地和经济中心,经济发达。?

解析 甲图所示地区所属地形区为黄土高原,乙图为南方低山丘陵区,二地存在的共同生态问题都是水土流失,但后者的损失比前者要大得多。?

三、人为因素并非黄土高原水土流失的基础?

在黄土高原水土流失的原因中,生态环境脆弱是基础。一般情况下,自然状态下的水土流失极其缓慢,是人为因素“放大”了自然因素的影响,加剧了水土流失。?

对点训练?

下列有关黄土高原水土流失的叙述,正确的是 ( )?

A.自古至今,黄土高原水土流失一直以人为原因为主?

B.目前的黄土高原水土流失严重的最主要原因是当地大力开挖矿产资源来发展工业生产?

C.如果没有人类活动,黄土高原的水土流失现象仍然会存在?

D.水土流失只是人为原因和自然界中外力作用的结果,与内力作用无关?

答案 C?

解析 黄土高原的水土流失有自然原因,也有人为原因,但人类在黄土高原进行大规模活动之前,对自然环境的影响较小,那时的水土流失虽然存在,但以自然原因为主;当人类在黄土高原进行大规模生产活动的时候,人为原因就成了水土流失的最主要原因。在人为原因中,并不是以开矿为主,最主要是与开垦、滥伐等破坏植被的行为有关。由于黄土土质疏松,黄土高原地表植被覆盖不好且又多暴雨,即使没有人类活动,这里也会存在水土流失。此外,内力活动中的地壳运动、地震等,也是水土流失的诱发因素,所以内力作用也会影响到水土流失。

案例研究

典型小流域综合治理模式?

小流域指地面水和地下水天然汇集区域,在我国目前水土保持工作中,小流域指面积小于100平方千米的流域。?

本案例以陕北绥德韭园沟和陕北米脂高西沟为例来阐述小流域综合治理模式。具体内容见下表:?

典型小流域

韭园沟

高西沟

流域概况

黄河支流无定河中游的一级支流,地貌为黄土丘陵沟壑

无定河二级支流,其地貌为峁状丘陵区

治理模式

以坝系建设为中心的三道防线综合防治模式

坡沟兼治,以治坡为主的综合治理模式。工程措施与林草生物措施有机结合

效益

全流域共建淤地坝263座,河淤地312.04公顷,其治理效果明显,水土流失得到基本控制,减沙效益86.2%,蓄水效益85.6%,人们的温饱问题早已解决,正快速向小康水平发展

到20世纪70年代末,坡面与沟道已基本得到全面治理,治理度达到?69.1%,?已基本达到泥不下坡、水不出沟的效益。到2001年,高西沟已从一个水土流失严重的穷山恶水的丘陵地区,建成一个环境基本秀美、生活达小康的新农村

要点例析?

考查要点 水土流失的原因

例1 下图表示我国各省级行政区水土流失的面积。读图完成下列问题。?

(1)我国水土流失面积大于1 000万公顷的省级行政区有 、 、 、 、 。?

(2)新疆面积较大,但水土流失面积较小,主要自然原因是 。?

(3)山西面积较小,但水土流失面积较大,主要自然原因是 。? 解析 本题以图为切入点考查学生的读图分析能力,涉及水土流失这一重要知识点。若不注意左下角图例且不结合图中相关信息,就很难回答正确。第(1)题,主要是能够通过阅读图例,在图中找出我国水土流失面积大于1000万公顷的省级行政区。从图中左下角的图例看,我国各省、市、自治区水土流失面积分别为<100、100~500、500~1000、>1000万公顷及缺资料五种情况,其中>1000万公顷的省级行政区图例用“〖XC131A.TIF,JZ〗”,即图中的内蒙古自治区、甘肃省、陕西省、四川省和重庆市。第(2)、(3),题主要是考查自然原因对不同地域水土流失的不同影响,属综合分析类型,同学们一定要抓住各省的主要自然特征这一主导因素。?

答案 (1)四川省 陕西省 甘肃省 重庆市 内蒙古自治区?

(2)深居内陆,气候干旱,地表径流少?

(3)黄土土质疏松,地表植被较少,降水集中等?

变式训练1

耸立于福建、江西两省交界处的武夷山绵延500多千米,其南段福建省一侧的长汀县,有韩江支流流过县城。离县城22千米的河田镇,曾经是一个山清水秀的好地方。这里原名柳村,据清朝道光、咸丰年间的县志记载,当时境内森林茂密,柳竹成荫,河深水清,舟楫畅行。然而现在的河田展现在人们眼前的却是被切割得支离破碎的光山秃岭,一片“红色荒漠”景观。据此回答(1)~(2)题。?

(1)“红色荒漠”形成的自然原因主要是( )?

A.风化作用 B.风蚀作用?

C.水蚀作用 D.沉积作用?

(2)“红色荒漠”形成的人为原因主要是( )?

A.滥伐森林 B.过度放牧?

C.开山取石 D.环境污染?

答案 (1)C (2)A?

解析 第(1)题,根据材料和当地的亚热带季风特征可知:该地降水丰富,故造成该地“红色荒漠”的自然原因应是水蚀作用。第(2)题,人为原因主要是滥伐森林,植被覆盖率下降,水土流失加剧,导致山石裸露,形成石质荒漠化。

?考查要点 水土流失的危害

例2 (2011·西安高二检测)黄河每年从黄土高原带走16亿吨泥沙,其流失相当于宽高各1米的土墙绕地球27圈之多。黄土高原水土流失的主要危害有 ( )?

①耕地质量下降,农作物单产降低 ②大量泥沙汇入黄河,使中游河床抬升,成为“地上河” ③造成当地生态环境恶化,直接或间接诱发和加剧自然灾害的发生 ④使当地成为世界上黄土分布最广泛最深厚的地区?

A.①② B.②③? C.①③ D.①④?

解析 水土流失使土壤贫瘠,农作物减产,同时还会诱发和加剧自然灾害的产生,如旱涝多发。大量泥沙汇入黄河,使下游形成地上河。黄土高原区黄土深厚是由于风力的搬运沉积形成的。

? 答案 C?

变式训练2

(2011·嘉定测试)蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在成因上具有一定的联系。下图中各字母表示不同的主导外力作用类型,读图回答(1)~(3)题。?

(1)箭头b表示的是( )?

A.风力侵蚀作用 B.风力搬运作用?

C.流水溶蚀作用 D.流水搬运作用?

(2)在c过程中,可能发生的地理现象有( )?

①沙尘暴、水土流失 ②水土流失、滑坡 ③泥石流、土地荒漠化 ④沙尘暴、土地荒漠化?A.①② B.②③? C.①②③ D.②③④?

(3)造成黄土高原千沟万壑的地表特征的气候条件为( )?

答案 (1)B (2)B (3)C?

解析 第(1)题,b箭头表示风力搬运作用。第(2)题,c箭头表示流水搬运作用,而①④中沙尘暴属风力作用,故而排除①④。第(3)题,黄土高原地区的气候为温带大陆性季风气候,选项中A为地中海气候,B为温带海洋性气候,D为亚热带季风气候。

?考查要点 水土流失的治理

例3 读下面“黄土高原上韭园沟小流域综合治理纵剖面图”,回答下列问题。?

(1)客观上讲,黄土高原水土流失对环境的有利影响是什么??

(2)黄土高原水土流失对环境的不利影响有哪些??

(3)从水土流失治理的三大类措施来看,图示治理措施有哪些类型??

解析 第(1)题,水土流失的有利影响主要表现在河流的下游地区,可在下游地区形成地形平坦、土壤肥沃的平原和河口三角洲。第(2)题,答案可从教材上直接找到。第(3)题,由图中可以看出,在治理的过程中修建了堤坝,平整了梯田,这属工程措施;在治理的过程中采取了植树(峁顶防护林、峁边防护带),种草(草地),这属于生物措施。?

答案 (1)在河流下游形成冲积平原,在河流入海处形成三角洲。?

(2)水土流失造成土地面积减少,土壤肥力下降,土地生产力降低,使生态环境不断恶化。肥力流失使土壤持水能力降低,干旱灾害频发。?

(3)工程措施和生物措施。

变式训练3

读下面“黄土高原局部示意图”,完成下列各题。?

(1)此处最严重的生态环境问题是 。形成这一问题的自然原因是 ,人为原因是 。?

(2)A处地形相对平坦,在农业土地利用上,通常用作 ,其传统的粮食作物是 。?

(3)B处若作为农业用地,为了减少水土流失,应采取 ,C处应 ,D处应修建 工程。通过科技工作者多年的研究探索,已经找到了根本措施是 。?

答案(1)水土流失 黄土质地疏松,夏季多暴雨,地面缺乏植被保护 人多地少,毁林(草)开荒?

(2)耕地 谷子?

(3)修建梯田 植树造林 打坝淤地 小流域综合治理?

解析 黄土高原地区水土流失严重,既与土质疏松、夏季多暴雨等自然原因有关,也与人类过度的经济活动导致地面植被遭到破坏有关。就不同地形区的利用和治理来说,A处大面积地形较为平坦,可种植黄土高原特有的谷子等粮食作物;B处为缓坡,发展农业生产时要修建梯田,以利于水土保持;C位于流水侵蚀形成的沟谷中,植树造林利于保持水土;D位于沟口,只有打坝淤地才能真正实现土不下坡、水不出沟。

?考题精析

(2011·福建)某山区为了改造低产的山坡地,先是增施肥料,但农作物增产效果微弱。后将山坡地改造成水平梯田,增产效果显著。完成(1)~(2)题。?

(1)增施肥料效果微弱的最主要原因是该地 ( )?

A.土层薄 B.降水变率大 ? C.坡度大 D.植被覆盖率低?

(2)将山坡地改造成水平梯田,主要是为了 ( )?

A.调节大气温度 B.提高土壤肥力?

C.增大空气湿度 D.增加日照时数?

解析 第(1)题,根据题干中的信息判断,增施肥料对农作物增产影响不大,而将山坡地改造成水平梯田则增产显著,说明地形因素影响农业生产。因此,增施肥料效果微弱的最主要原因是该地坡度太大,不利于水土保持。第(2)题,将山坡地改造成水平梯田可以保持水土,增加土层厚度,提高土壤肥力。大气温度、大气湿度、日照时数与将坡地改造为梯田没有关系。?

答案 (1)C (2)B?

开阔视野

黄土高原的形成?

100多年来,许多科学家致力于这一问题的研究,提出了几十种假说。有的认为黄土的“老家”不在当地,是风力把黄土搬运到黄土高原上的(称为黄土风成学说);有的认为是流水把黄土搬运到黄土高原上的(称为黄土水成学说);有的认为黄土的“老家”就在当地,是风化作用将原来的岩石、砂砾“粉碎”之后,残留原地演化成黄土的(称为风化残积学说),等等。?

近二三十年,更多的科学家赞同黄土风成学说。因为经过研究,科学家们发现:距离蒙古、中亚和我国西北一带的荒漠越远,黄土的颗粒越细;自西北向东南呈现出戈壁、沙漠、砂黄土、黄土、粘黄土的带状分布规律,而每一个带的矿物成分与荒漠地区砂砾的矿物成分完全一致,但与当地的岩石成分迥然不同;黄土无选择地覆盖在黄土高原的山岭上,且厚度也由西北向东南逐渐变薄;在黄土中还发现干旱草原型的陆生动植物化石等。按照黄土风成学说的解释,黄土高原是这样形成的:在蒙古、中亚和我国西北一带的荒漠地区,气候干燥,温差很大,由于热胀冷缩的作用,使岩石、砂砾等被“加工粉碎”成细小的砂子和粉尘。强劲的西北风将以百万吨计的细砂和粉尘旋入天空,随风南下。于是粗粒的先沉降下来聚成沙漠,细粒的则被飘移至秦岭北麓。经过两三百万年的搬运堆积,终于形成了黄土高原。科学在不断发展,近年来科学家发现许多现象是黄土风成学说无法解释的。譬如,黄土中粗粉砂含量由西北向东南递减,粘土的含量却从西北向东南递增,这种自西北向东南的有规律的排列呈叠瓦阶梯状的分布过渡,而不是平面模糊过渡。这种叠瓦阶梯状的分布过渡更像是洪水的杰作等等。对此,我国科学家李明光提出新的理论——黄土高原灾变水成学说。他用大量证据证实:黄土高原是喜马拉雅运动带来洪水泛滥,黄土沉积和新构造运动抬升形成的。他的观点引起了人们的关注。?

第一节 中国黄土高原水土流失的治理

●学习目标?

1.联系中国水土流失概况,了解区域可持续发展的内涵和水土流失的概念。?

2.结合黄土高原的范围和地形图,描述该地区主要的自然特征,说明当地水土流失的自然原因和人为原因。(重点)?

3.学会运用材料说明水土流失的危害,并通过案例分析归纳水土流失综合治理的措施。(重点+难点)

自主研习?

一、区域可持续发展?

1.包括的内容:环境、经济和 三个方面的可持续发展,其中 的可持续发展是基础。?

2.需要解决的问题:环境污染和生态破坏。生态破坏主要有: 、荒漠化、森林破坏、 减少等。?

3.水土流失?

(1)概念:在 等外营力和人为因素的综合作用下, 和土地生产力遭受的破坏及损失,包括土地表层侵蚀及水的损失。?

(2)分布:多分布在 ,我国以 地区最为严重。?

问题磁场?

(1)陕北民歌具有浓郁的地方特色,其中有一首这样唱道:“羊(啦)肚子手巾(呦)三道道蓝,(咱们)见(啦)面(那)容易(哎呀)拉话话难。一个在那山上(呦)一个在(呀)沟,(咱们)拉不上(那)话儿(哎呀)招一招(呦)手。”?

这首民歌反映了黄土高原地区什么样的景观特征?为什么陕北会出现这样的景观?陕北的地形对当地人们的生产和生活有什么影响??

二、水土流失的原因(以黄土高原为例)?

4.自然原因:?

(1)黄土的特性:一般呈灰黄色,以 颗粒为主,垂直节理发育,土质 ,碳酸钙含量高,遇水易崩解。?

(2)降水特点: 。?

(3)地质构造:强烈的构造运动,使地形 变化明显,加剧了流水侵蚀。?(4)植被:森林和草原的大面积被毁,造成河流水源枯竭, 和风沙加剧,水旱灾害日益频繁。?

5.人为原因?

主要表现在以下几个方面:开垦陡坡、毁坏树木、过度放牧和 、 以及无计划地修建窑洞等。?

三、水土流失的危害(以黄土高原为例)?

6.破坏 ,造成农业减产。?

7.加剧沟壑发展,威胁 安全。?

8.造成 恶化。?

9.淤积 ,加剧洪涝灾情。?

10.影响 合理和有效利用。?

问题磁场?

(2)一位外国朋友曾这样说过:“黄河流走的不是泥沙,而是中华民族的血液,不是毛细血管出血,而是主动脉破裂。”这句话反映了黄土高原水土流失的何种危害??

四、水土流失的治理?

11.生物措施:因地制宜, 。?

12.工程措施: 、打坝淤地、修建 等。?

13.以 为单元的综合治理。?

(1)小流域:指相当于坳沟或 的沟道流域。?

(2)小流域水土流失过程:从 的产生到输水输沙,均在小流域内完成。? (3)小流域综合治理的原则: 措施和 措施紧密结合。?问题磁场?

(3)阅读以下材料,分析三位同学的说法并谈一下自己的观点。?

“植被可以有效地阻止水土流失,而黄土高原环境的破坏主要是因为植被大量减少。因而要治理水土流失,最根本的途径就是恢复黄土高原的植被。”?

“黄土高原水土流失是由于人口的过度增长,大量开垦荒地,从而导致植被破坏而形成的。因此,要想使黄土高原环境变好,只要实行计划生育,严格控制黄土高原的人口增长就行了。”?

“地理环境决定了黄土高原生态环境脆弱,即使人类不加以破坏,植被还是会减少,水土流失还是会不可避免地发生。因此,必须发挥人类的聪明才智,用工程措施去阻止黄土高原水土流失的加剧。”?

自主核对:?

1.社会 环境?2.水土流失 湿地?3.(1)水力、重力、风力 水土资源 (2)山地、丘陵和高原地带 黄土高原?

问题磁场?

(1)这首民歌反映了黄土高原地区沟谷发育,地面沟壑纵横、支离破碎的景观特征。这种景观特征是强烈的水土流失造成的。水土流失使得陕北地区沟谷密度和沟壑深度都很大,有些主干沟的深度在200~300米,长度达几百千米,人站在沟谷的两边能够相对见面,但要绕过沟谷走到一起交谈,有时一天也不能相会。黄土高原的水土流失不仅造成了当地生态环境的恶化,而且影响了社会经济的发展和人们的生产和生活。?

4.(1)粉砂 疏松 (2)降水集中,多暴雨 (3)高低 (4)水土流失?5.樵采 开矿 6.土壤肥力 7.工矿交通设施 8.生态环境?9.江河湖库 10.水资源?

问题磁场?

这句话充分反映出黄土高原的水土流失导致土壤养分降低,耕地质量下降,使农作物单位面积产量降低的危害。?

11.植树种草 12.兴修水库 水平梯田?13.小流域 (1)河沟 (2)泥沙 (3)生物 工程?

问题磁场?

(3)三位同学的观点都是正确的,但都不够全面。他们分别从造林种草、恢复植被,实行计划生育、控制人口增长,发挥人类聪明才智、工程措施阻止水土流失等角度阐述治理水土流失的措施,都言之成理,有理有据,因而是正确的。?

黄土高原的水土流失是多种因素综合作用的结果,既有自然原因,也有人为原因,有些是直接作用因素,有些则是深层次的内在因素。因此,黄土高原水土流失的治理应该坚持合理利用与综合治理相结合,从自然、社会、经济等各方面入手,采取工程、技术、生物、管理等各种措施。并相互协调、密切配合。

疑难探究?

探究一 水土流失的原因——以黄土高原地区为例

我国的水土流失状况十分严重,大约有180万平方千米的水土流失面积。黄河流域,长江流域、华南的丘陵山地、北方的土石山地都有水土流失发生。黄土高原是我国甚至世界上水土流失最严重的地区。?

1.黄土高原水土流失的自然原因?

自然原因主要包括黄土、气候、地质构造和植被等。?

(1)黄土的特性。?

黄土一般呈灰黄色,质地均一细腻,以粉砂颗粒为主,约占50%;土质疏松,多孔隙,有的大孔隙肉眼可见,极易渗水;无沉积层理构造,但垂直节理裂隙发育;富含碳酸钙(10%左右)遇水浸泡易产生湿陷,抗水冲、抗侵蚀性能弱,因此黄土层极易遭受流水侵蚀和搬运,也易形成崩解或滑坡。?

(2)降水集中,多暴雨。?

黄土高原降水偏少,多数地区年降水量在300~650毫米之间,且降水的季节分配不均匀,7、8、9三个月降水量之和占全年降水量的60%左右,冬季却只占5%。降水过于集中和多暴雨导致水土流失加剧。?

原因:位置处在沿海向内陆、平原向高原过渡的区域;黄土高原沟壑纵横、植被稀疏的地表有利于夏季热力环流,所以降水多暴雨、冰雹。?

[图表点拨] 图2-1-5 延安降水量柱状?

延安位于黄土高原中部,分析延安的降水及其变化对分析黄土高原的降水情况有一定的指向意义。?

延安年降水量550毫米,降水季节分配很不均匀,主要集中在夏季,7、8两个月的降水量约占全年的一半,冬季、春季降水很少,两季降水总量不足100毫米,不及7月一个月的降水量110毫米。延安所在黄土高原地区降水大都呈现降水集中特点。?

(3)地质构造。?

①地壳的升降运动→ 抬升为山地?

下降为盆地→地势高差加大→水土流失?

②地震也是导致黄土高原水土流失的地质因素之一。地震时,黄土斜坡容易失去平衡,发生大面积的崩滑,使得坡面更加破碎,流水侵蚀进一步加剧。?

(4)植被。?

①植被覆盖率低,削减降雨和径流的能力降低。?

②植被在保持水土方面的作用:截留降水、降低流速、分散流量、过滤淤泥、固定和改良土壤。?

植被的减水减沙效益?

植被覆?盖率(%)

径流减少率(%)

侵蚀减少率(%)

20

15

55—30—20

40

30

80—50—40

60

60—50—30

95—85—70

80

75—60—50

98—89—80

≥90

70

100—95—90

ⅰ:减水减沙率是相对于裸荒坡而言。荒坡植被覆盖率小于10%。?

ⅱ:减水减沙率的3个数值分别为高值、平均值、低值。?

ⅲ:减水减沙率主要为小区域数字。?

通过表中的数字说明,植被覆盖率越高,径流减少率越大,径流量越小,从而使侵蚀减少率增大,水土流失量减少。因此,植被破坏加大了水土流失的程度。?

? 黄土高原在秦汉以前是森林和森林草原地带。由于历史上长期不合理地利用土地资源,再加上战争,营造宫殿等,使林草植被大量破坏,从而导致雨水和径流,以及风力直接侵蚀黄土地面,造成严重的水土流失。?

感悟归纳

图解黄土高原水土流失的自然原因

2.黄土高原水土流失的人为原因?

人为原因主要是指引起地表土壤加速破坏和移动的不合理的生产建设活动,以及其它人为活动,如战乱等。我国黄土高原水土流失的人为原因主要包括以下两点:?

(1)

(2)不合理的土地利用:如过度开垦、过度放牧、乱伐树木、开矿、无计划地修建窑洞等。?

在人类社会出现之前,黄土高原的水土流失就已经存在。但那时主要是降水、风、地形、土壤、植被等自然因素所致。人类出现之后,随着生产活动的发展,人为因素成为水土流失的主要原因。例如,陕西省的安塞县是一个典型的黄土高原丘陵沟壑区,据科学工作者的研究发现,本区自然因素引起的水土流失量,仅占总水土流失量的9.6%?,而人为因素造成的水土流失量,要占到90.4%。主要表现为:过度垦荒,过度樵采,过度放牧,滥用土地等不合理的生产生活活动。?

从开封、洛阳、西安等座落在黄土高原的历史名城,可反映出在当时建朝立都时黄土高原自然条件都是优越的,山青水秀,水草肥美。那么人类为何不断破坏植被从而使黄土高原成为今天千沟万壑、支离破碎的地表形态呢??

下表从一侧面展示了黄土高原水土流失的根源。

人口增长造成的直接影响是人均耕地减少和燃料需求的增加,满足对耕地与薪柴的需求导致植被破坏,引起水土流失,使耕地土层变薄,土壤养分流失,耕地质量下降,土地退化,导致农作物单位面积产量降低,农业单产不稳不高,人们便通过开垦荒地来获取更多的粮食,这种行为又会导致植被的破坏和对劳动力的需求增加,从而引发人口的继续增长,如此循环,导致黄土高原生态环境不断的恶化。?

探究二 黄河下游“地上河”的形成、危害和治理

黄河的泥沙90%来源于中游的黄土高原,据河南省陕县水文站多年的观测资料,平均每立方米的河水含沙量达37千克,暴雨时最多超过600千克。过去流传的“一碗水,半碗泥”的说法,形象地反映了黄河含沙量之大。黄河每年输往下游的泥沙约占全国外流河总输沙量的60%,如果用载重4吨的卡车运送这些泥沙,每天装载110万车次,也要一年才能运完。大量的泥沙淤积在下游河床,河床淤高,形成著名的“地上悬河”,严重威胁着黄淮海平原25万平方千米、1亿多人口的生命财产安全。如下图所示:?

探究三 水土流失的治理

1.治理措施?

自然原因是引起水土流失的主要原因,但人类活动极大地加剧了水土流失的程度,所以治理水土流失以人类活动为着眼点,努力控制住人类破坏的那一部分。主要包括以下措施:?(1) 生物 内容:主要是植树种草,是治理的根本措施之一?

措施 作用:增加地表植被覆盖率,减轻雨水对地面的冲击,减缓水的流速

原则:应因地制宜,宜林则林,宜草则草

?(2)工程措施?

包括兴修小型水库、打坝淤地、修建水平梯田等。

(3)其他措施?

保水、保土和改善耕地栽培措施等。如沟垄种植、草粮带状间作、轮作等。?

感悟归纳

表解水土流失治理的主要措施

措施

功能

生物措施

植树(乔木、灌木)种草

蓄水保土

工程

措施

兴修水库

贮水拦沙,改善生产条件,合理利用水土资源

打坝淤地

修建水平梯田

[图表点拨] 图2-1-10 黄土高原治理水土流失的生物措施?

本图说明黄土高原水土流失治理的生物措施。左图为护坡林,主要拦截涵蓄坡面径流,起护坡作用;右图为沟底防冲林,其既固定了河床,又拦截了坡面和上游的大量泥沙,稳定了坡脚。?

2.治理模式——以小流域为单元的综合治理?

黄土高原水土流失的治理应利用小流域综合治理的有效模式。坚持合理利用与综合治理相结合、生物措施与工程措施有机结合的方法。不同地段应采用不同的治理措施。具体如下表所示:

误区警示?

一、黄土高原的形成和黄土高原千沟万壑的成因是不同的?

(1)黄土高原是风力堆积作用形成的。我国西北内陆以及蒙古、西伯利亚一带深居亚欧大陆内部,气候干旱,风化严重,一些砂石、粉尘在强劲的西北季风的吹拂下向东南方向移动,在遇到太行山和秦岭的阻挡后,风力减小,粉尘堆积,历经上百万年堆积形成黄土高原。?

(2)黄土高原在长期流水侵蚀作用下,最终形成了黄土高原千沟万壑、支离破碎的面貌。?

对点训练?

下列有关黄土高原的叙述,正确的是 ( )?

A.黄土高原是由黄河流水搬运堆积而成?

B.黄土高原是由流水侵蚀而成?

C.地跨甘、晋、冀等七省区,地势由东向西倾斜?

D.粮食作物以谷子为主?

答案 D?

解析 黄土高原由风力沉积作用形成;地跨甘、晋、陕、内蒙古、豫、宁、青七省区;地势自西北向东南倾斜;粮食作物以谷子为主。

二、水土流失最严重≠经济损失最大?

黄土高原是我国水土流失最严重的地区,但不是因水土流失造成经济损失最大的地区,我国南方丘陵山区由于人口稠密、经济发达、能源缺乏,使植被遭受破坏,引起严重的水土流失,且破坏后治理难度较大,其危害程度大于黄土高原地区。?

对点训练?

下面甲图是某地等高线地形图,乙图是某地水系图,读图回答问题。?

甲、乙两图所示地区水土流失现象都十分严重,但乙图所示地区水土流失所带来的经济损失比甲图所示地区要大,其原因是什么??

答案 ①乙图所示地区人口稠密,人均土地少,单位土地的生物生长量和产值高;②乙图所示地区多为石质山地,土层较薄,一旦表层被侵蚀,石质裸露,恢复几乎没有可能;③乙图所示地区多为工农业生产基地和经济中心,经济发达。?

解析 甲图所示地区所属地形区为黄土高原,乙图为南方低山丘陵区,二地存在的共同生态问题都是水土流失,但后者的损失比前者要大得多。?

三、人为因素并非黄土高原水土流失的基础?

在黄土高原水土流失的原因中,生态环境脆弱是基础。一般情况下,自然状态下的水土流失极其缓慢,是人为因素“放大”了自然因素的影响,加剧了水土流失。?

对点训练?

下列有关黄土高原水土流失的叙述,正确的是 ( )?

A.自古至今,黄土高原水土流失一直以人为原因为主?

B.目前的黄土高原水土流失严重的最主要原因是当地大力开挖矿产资源来发展工业生产?

C.如果没有人类活动,黄土高原的水土流失现象仍然会存在?

D.水土流失只是人为原因和自然界中外力作用的结果,与内力作用无关?

答案 C?

解析 黄土高原的水土流失有自然原因,也有人为原因,但人类在黄土高原进行大规模活动之前,对自然环境的影响较小,那时的水土流失虽然存在,但以自然原因为主;当人类在黄土高原进行大规模生产活动的时候,人为原因就成了水土流失的最主要原因。在人为原因中,并不是以开矿为主,最主要是与开垦、滥伐等破坏植被的行为有关。由于黄土土质疏松,黄土高原地表植被覆盖不好且又多暴雨,即使没有人类活动,这里也会存在水土流失。此外,内力活动中的地壳运动、地震等,也是水土流失的诱发因素,所以内力作用也会影响到水土流失。

案例研究

典型小流域综合治理模式?

小流域指地面水和地下水天然汇集区域,在我国目前水土保持工作中,小流域指面积小于100平方千米的流域。?

本案例以陕北绥德韭园沟和陕北米脂高西沟为例来阐述小流域综合治理模式。具体内容见下表:?

典型小流域

韭园沟

高西沟

流域概况

黄河支流无定河中游的一级支流,地貌为黄土丘陵沟壑

无定河二级支流,其地貌为峁状丘陵区

治理模式

以坝系建设为中心的三道防线综合防治模式

坡沟兼治,以治坡为主的综合治理模式。工程措施与林草生物措施有机结合

效益

全流域共建淤地坝263座,河淤地312.04公顷,其治理效果明显,水土流失得到基本控制,减沙效益86.2%,蓄水效益85.6%,人们的温饱问题早已解决,正快速向小康水平发展

到20世纪70年代末,坡面与沟道已基本得到全面治理,治理度达到?69.1%,?已基本达到泥不下坡、水不出沟的效益。到2001年,高西沟已从一个水土流失严重的穷山恶水的丘陵地区,建成一个环境基本秀美、生活达小康的新农村

要点例析?

考查要点 水土流失的原因

例1 下图表示我国各省级行政区水土流失的面积。读图完成下列问题。?

(1)我国水土流失面积大于1 000万公顷的省级行政区有 、 、 、 、 。?

(2)新疆面积较大,但水土流失面积较小,主要自然原因是 。?

(3)山西面积较小,但水土流失面积较大,主要自然原因是 。? 解析 本题以图为切入点考查学生的读图分析能力,涉及水土流失这一重要知识点。若不注意左下角图例且不结合图中相关信息,就很难回答正确。第(1)题,主要是能够通过阅读图例,在图中找出我国水土流失面积大于1000万公顷的省级行政区。从图中左下角的图例看,我国各省、市、自治区水土流失面积分别为<100、100~500、500~1000、>1000万公顷及缺资料五种情况,其中>1000万公顷的省级行政区图例用“〖XC131A.TIF,JZ〗”,即图中的内蒙古自治区、甘肃省、陕西省、四川省和重庆市。第(2)、(3),题主要是考查自然原因对不同地域水土流失的不同影响,属综合分析类型,同学们一定要抓住各省的主要自然特征这一主导因素。?

答案 (1)四川省 陕西省 甘肃省 重庆市 内蒙古自治区?

(2)深居内陆,气候干旱,地表径流少?

(3)黄土土质疏松,地表植被较少,降水集中等?

变式训练1

耸立于福建、江西两省交界处的武夷山绵延500多千米,其南段福建省一侧的长汀县,有韩江支流流过县城。离县城22千米的河田镇,曾经是一个山清水秀的好地方。这里原名柳村,据清朝道光、咸丰年间的县志记载,当时境内森林茂密,柳竹成荫,河深水清,舟楫畅行。然而现在的河田展现在人们眼前的却是被切割得支离破碎的光山秃岭,一片“红色荒漠”景观。据此回答(1)~(2)题。?

(1)“红色荒漠”形成的自然原因主要是( )?

A.风化作用 B.风蚀作用?

C.水蚀作用 D.沉积作用?

(2)“红色荒漠”形成的人为原因主要是( )?

A.滥伐森林 B.过度放牧?

C.开山取石 D.环境污染?

答案 (1)C (2)A?

解析 第(1)题,根据材料和当地的亚热带季风特征可知:该地降水丰富,故造成该地“红色荒漠”的自然原因应是水蚀作用。第(2)题,人为原因主要是滥伐森林,植被覆盖率下降,水土流失加剧,导致山石裸露,形成石质荒漠化。

?考查要点 水土流失的危害

例2 (2011·西安高二检测)黄河每年从黄土高原带走16亿吨泥沙,其流失相当于宽高各1米的土墙绕地球27圈之多。黄土高原水土流失的主要危害有 ( )?

①耕地质量下降,农作物单产降低 ②大量泥沙汇入黄河,使中游河床抬升,成为“地上河” ③造成当地生态环境恶化,直接或间接诱发和加剧自然灾害的发生 ④使当地成为世界上黄土分布最广泛最深厚的地区?

A.①② B.②③? C.①③ D.①④?

解析 水土流失使土壤贫瘠,农作物减产,同时还会诱发和加剧自然灾害的产生,如旱涝多发。大量泥沙汇入黄河,使下游形成地上河。黄土高原区黄土深厚是由于风力的搬运沉积形成的。

? 答案 C?

变式训练2

(2011·嘉定测试)蒙古高原、黄土高原和华北平原因外力作用在成因上具有一定的联系。下图中各字母表示不同的主导外力作用类型,读图回答(1)~(3)题。?

(1)箭头b表示的是( )?

A.风力侵蚀作用 B.风力搬运作用?

C.流水溶蚀作用 D.流水搬运作用?

(2)在c过程中,可能发生的地理现象有( )?

①沙尘暴、水土流失 ②水土流失、滑坡 ③泥石流、土地荒漠化 ④沙尘暴、土地荒漠化?A.①② B.②③? C.①②③ D.②③④?

(3)造成黄土高原千沟万壑的地表特征的气候条件为( )?

答案 (1)B (2)B (3)C?

解析 第(1)题,b箭头表示风力搬运作用。第(2)题,c箭头表示流水搬运作用,而①④中沙尘暴属风力作用,故而排除①④。第(3)题,黄土高原地区的气候为温带大陆性季风气候,选项中A为地中海气候,B为温带海洋性气候,D为亚热带季风气候。

?考查要点 水土流失的治理

例3 读下面“黄土高原上韭园沟小流域综合治理纵剖面图”,回答下列问题。?

(1)客观上讲,黄土高原水土流失对环境的有利影响是什么??

(2)黄土高原水土流失对环境的不利影响有哪些??

(3)从水土流失治理的三大类措施来看,图示治理措施有哪些类型??

解析 第(1)题,水土流失的有利影响主要表现在河流的下游地区,可在下游地区形成地形平坦、土壤肥沃的平原和河口三角洲。第(2)题,答案可从教材上直接找到。第(3)题,由图中可以看出,在治理的过程中修建了堤坝,平整了梯田,这属工程措施;在治理的过程中采取了植树(峁顶防护林、峁边防护带),种草(草地),这属于生物措施。?

答案 (1)在河流下游形成冲积平原,在河流入海处形成三角洲。?

(2)水土流失造成土地面积减少,土壤肥力下降,土地生产力降低,使生态环境不断恶化。肥力流失使土壤持水能力降低,干旱灾害频发。?

(3)工程措施和生物措施。

变式训练3

读下面“黄土高原局部示意图”,完成下列各题。?

(1)此处最严重的生态环境问题是 。形成这一问题的自然原因是 ,人为原因是 。?

(2)A处地形相对平坦,在农业土地利用上,通常用作 ,其传统的粮食作物是 。?

(3)B处若作为农业用地,为了减少水土流失,应采取 ,C处应 ,D处应修建 工程。通过科技工作者多年的研究探索,已经找到了根本措施是 。?

答案(1)水土流失 黄土质地疏松,夏季多暴雨,地面缺乏植被保护 人多地少,毁林(草)开荒?

(2)耕地 谷子?

(3)修建梯田 植树造林 打坝淤地 小流域综合治理?

解析 黄土高原地区水土流失严重,既与土质疏松、夏季多暴雨等自然原因有关,也与人类过度的经济活动导致地面植被遭到破坏有关。就不同地形区的利用和治理来说,A处大面积地形较为平坦,可种植黄土高原特有的谷子等粮食作物;B处为缓坡,发展农业生产时要修建梯田,以利于水土保持;C位于流水侵蚀形成的沟谷中,植树造林利于保持水土;D位于沟口,只有打坝淤地才能真正实现土不下坡、水不出沟。

?考题精析

(2011·福建)某山区为了改造低产的山坡地,先是增施肥料,但农作物增产效果微弱。后将山坡地改造成水平梯田,增产效果显著。完成(1)~(2)题。?

(1)增施肥料效果微弱的最主要原因是该地 ( )?

A.土层薄 B.降水变率大 ? C.坡度大 D.植被覆盖率低?

(2)将山坡地改造成水平梯田,主要是为了 ( )?

A.调节大气温度 B.提高土壤肥力?

C.增大空气湿度 D.增加日照时数?

解析 第(1)题,根据题干中的信息判断,增施肥料对农作物增产影响不大,而将山坡地改造成水平梯田则增产显著,说明地形因素影响农业生产。因此,增施肥料效果微弱的最主要原因是该地坡度太大,不利于水土保持。第(2)题,将山坡地改造成水平梯田可以保持水土,增加土层厚度,提高土壤肥力。大气温度、大气湿度、日照时数与将坡地改造为梯田没有关系。?

答案 (1)C (2)B?

开阔视野

黄土高原的形成?

100多年来,许多科学家致力于这一问题的研究,提出了几十种假说。有的认为黄土的“老家”不在当地,是风力把黄土搬运到黄土高原上的(称为黄土风成学说);有的认为是流水把黄土搬运到黄土高原上的(称为黄土水成学说);有的认为黄土的“老家”就在当地,是风化作用将原来的岩石、砂砾“粉碎”之后,残留原地演化成黄土的(称为风化残积学说),等等。?

近二三十年,更多的科学家赞同黄土风成学说。因为经过研究,科学家们发现:距离蒙古、中亚和我国西北一带的荒漠越远,黄土的颗粒越细;自西北向东南呈现出戈壁、沙漠、砂黄土、黄土、粘黄土的带状分布规律,而每一个带的矿物成分与荒漠地区砂砾的矿物成分完全一致,但与当地的岩石成分迥然不同;黄土无选择地覆盖在黄土高原的山岭上,且厚度也由西北向东南逐渐变薄;在黄土中还发现干旱草原型的陆生动植物化石等。按照黄土风成学说的解释,黄土高原是这样形成的:在蒙古、中亚和我国西北一带的荒漠地区,气候干燥,温差很大,由于热胀冷缩的作用,使岩石、砂砾等被“加工粉碎”成细小的砂子和粉尘。强劲的西北风将以百万吨计的细砂和粉尘旋入天空,随风南下。于是粗粒的先沉降下来聚成沙漠,细粒的则被飘移至秦岭北麓。经过两三百万年的搬运堆积,终于形成了黄土高原。科学在不断发展,近年来科学家发现许多现象是黄土风成学说无法解释的。譬如,黄土中粗粉砂含量由西北向东南递减,粘土的含量却从西北向东南递增,这种自西北向东南的有规律的排列呈叠瓦阶梯状的分布过渡,而不是平面模糊过渡。这种叠瓦阶梯状的分布过渡更像是洪水的杰作等等。对此,我国科学家李明光提出新的理论——黄土高原灾变水成学说。他用大量证据证实:黄土高原是喜马拉雅运动带来洪水泛滥,黄土沉积和新构造运动抬升形成的。他的观点引起了人们的关注。?