2026届高考历史一轮基础复习训练1 中华文明的起源与早期国家(含答案)

文档属性

| 名称 | 2026届高考历史一轮基础复习训练1 中华文明的起源与早期国家(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 127.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2026届高考历史一轮基础复习训练

中华文明的起源与早期国家

一、单选题(共 16 题)

1.考古发现,在今四川彭县和新繁、江西和湖南的一些地方以及吉林的土城子、下洼子等地均发现西周时期的青铜刀、矛、斧、以及陶高、石镰、卜骨等器物,其形制和中原地区的西周遗物极为相似。这可以用来说明当时( )

A. 分封制度促进技术交流

B. 中原文明的辐射力较强

C. 礼乐制度得到周边认同

D. 统治者加强对南方控制

2.目前考古发现仰韶时代前期的湖南澧县城头山遗址城垣内分布有祭坛、祭祀坑、墓地和居住区,奠基活动中的人祭、宗教祭祀活动频繁开展,祭坛中央核心墓葬只葬有一人。据此可推知当时( )

A. 公共权力较为分散

B. 社会整体处于文明成熟期

C. 农业生产较为发达

D. 可能具有明确的礼仪规制

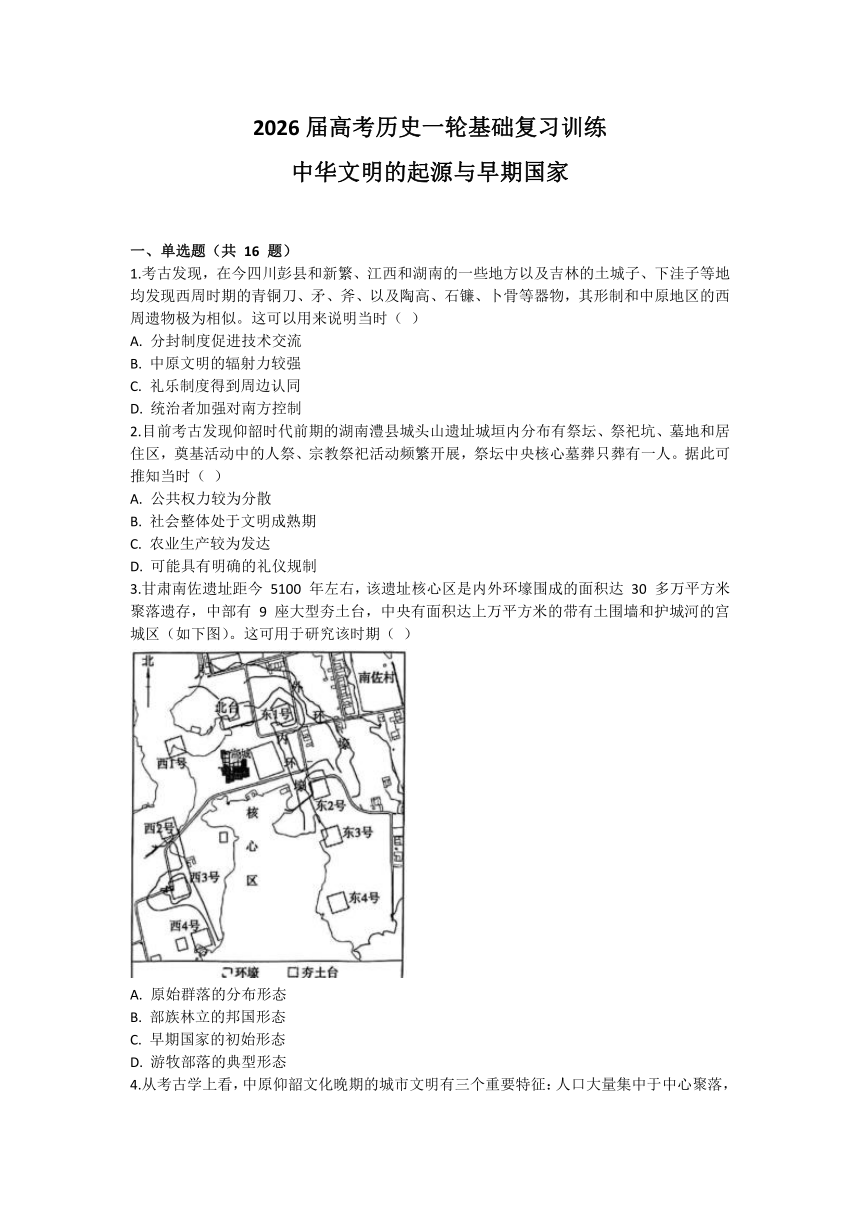

3.甘肃南佐遗址距今 5100 年左右,该遗址核心区是内外环壕围成的面积达 30 多万平方米聚落遗存,中部有 9 座大型夯土台,中央有面积达上万平方米的带有土围墙和护城河的宫城区(如下图)。这可用于研究该时期( )

A. 原始群落的分布形态

B. 部族林立的邦国形态

C. 早期国家的初始形态

D. 游牧部落的典型形态

4.从考古学上看,中原仰韶文化晚期的城市文明有三个重要特征:人口大量集中于中心聚落,出现了早期的城市和城乡一体的新型区域聚落布局;在中心聚落中开始出现了分区规划的城市建设理念;社会成员之间的贫富分化开始出现。这些特征形成的必要前提是( )

A. 工商业得到独立的发展

B. 集市在中原大量兴起

C. 农业发展和生产力进步

D. 小农经济的高度发达

5.作为早期国家的夏商周三代,仍维持着 “天下万邦” 的国家形态。国家的许多重要官职由一些氏族贵族世代承袭,国家军队由各主要邦的军队组成。这说明早期国家( )

A. 带有较为浓厚的部族色彩

B. 实行方国联盟管理制度

C. 以分封制为基本治理方式

D. 以血缘为纽带维系统治

6.饕餮是商人信仰图腾,商代青铜器多有饕餮纹;“凤鸟” 则是周人信仰的图腾,西周建立后,凤鸟纹样开始流行。商人重酒,周人禁酒,周公颁布禁酒令《酒诰》限制饮酒,周代青铜酒器大量减少。商周两代青铜器的变化说明( )

A. 祭祀成为青铜器的主要功能

B. 政权更迭影响文化生活

C. 商周时青铜文化达到了鼎盛

D. 经济发展推动制度更新

7.商朝青铜器纹饰大量采用动物形象,尤以饕餮纹最多。饕餮是传说中的一种嗜食的凶猛野兽,用它作为礼器纹饰,可以烘托出庄严、神秘、恐怖的祭祀氛围。西周中期之后,青铜器的纹饰以环带纹、窃曲纹、重环纹等几何纹为主,它们秩序井然、疏朗通达。这一变化反映了( )

A. 贵族政治的淡化

B. 铸造工艺的成熟

C. 生产方式的变化

D. 人文精神的发展

8.周王朝分封出去的夏遗族非姬姓诸侯国称作 “诸夏”,商遗族非姬姓诸侯国及其内附东夷等方国、部落称作 “诸华”。殷商不是夏。从春秋时代起,我国古籍上就开始将 “华” 与 “夏” 连用,合称 “华夏” 族。这说明当时( )

A. 文化领先于周边各族

B. 华夷有别理念初显

C. 形成了早期民族国家

D. 民族认同观念发展

9.距今 5100 年左右,良渚遗址群所在区域突然涌现出超大型聚落,显然都不是在原有聚落(社会)的基础上自然发展而来,这样大规模的聚落营建,可能需要调动较大空间范围的人力物力,已经打破了原有各氏族社会的局限,一定程度上凸显了地缘关系,各族群经历了一番 “成建制” 的整合。这表明良渚文化( )

A. 是早期国家诞生的标志

B. 奠定了中华文明基本格局

C. 具备了国家的初始形态

D. 完成了向阶级社会的过渡

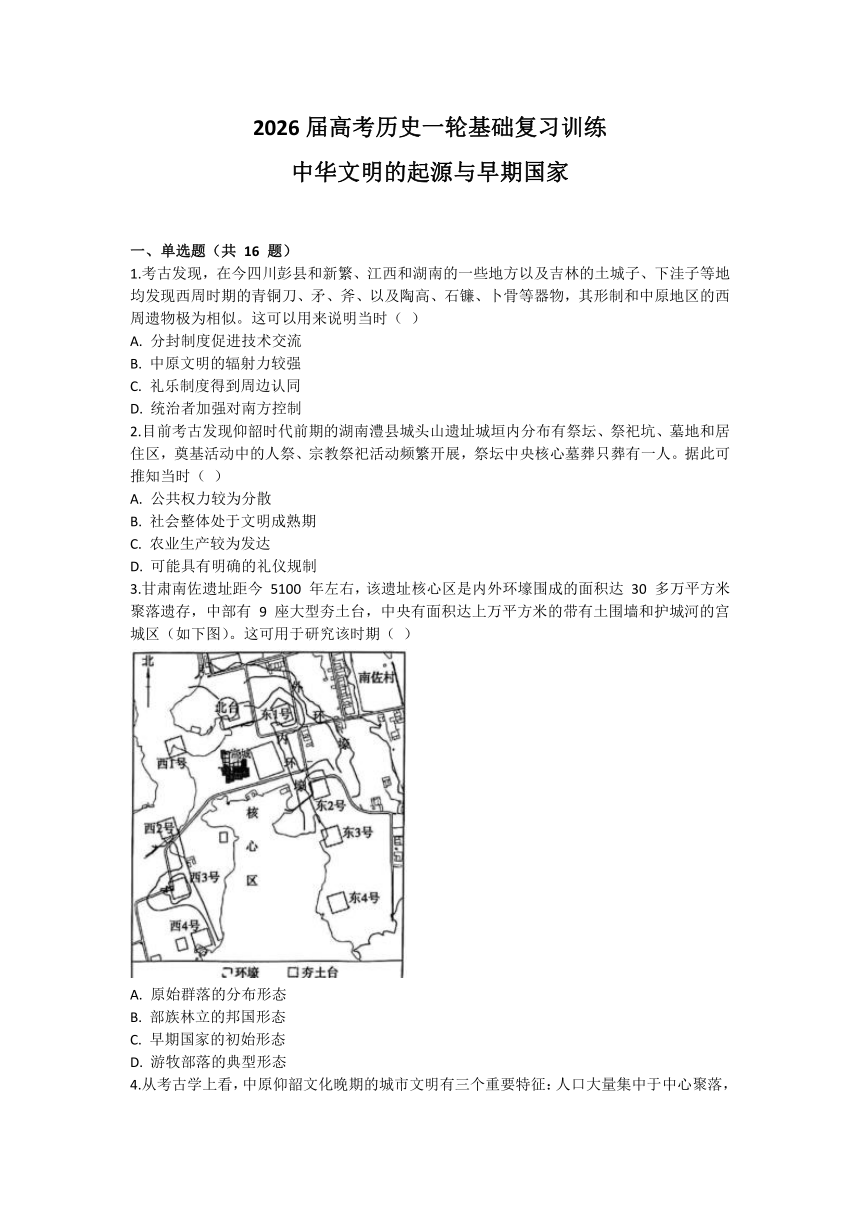

10.内蒙古乌拉特中旗阴山岩画中有关于原始社会猎马的描绘,图中一人正面围堵,一人从其后偷袭猎物,第三人驱赶猎物。根据这一岩画可以断定当地族群( )

A. 主要的生产活动是狩猎

B. 讲求工具和策略的运用

C. 将射箭与军事训练结合

D. 出现了农业领域的分工

11.旧石器时代晚期的山西柿子滩遗址中,发现了鸵鸟蛋皮串珠和蚌壳饰品,鸵鸟蛋皮出自本地,而蚌壳则来自山东沿海。由此可知( )

A. 私营手工业已经十分发达

B. 不同地区存在交往和联系

C. 柿子滩是华夏文明发源地

D. 多元一体文明特征的呈现

12.考古人员在浙江余姚施香遗址发现了距今约 6700 年至 4500 年的大规模古稻田遗存,其既有凸起田埂组成 “井” 字形结构的路网,又有河道、水渠和灌排水口组成的灌溉系统。这些发现可佐证,此时期( )

A. 具备了国家的初始形态

B. 社会活动已呈现较强组织力

C. 实行奴隶主土地国有制

D. 浙江地区已经广泛种植水稻

13.新石器时代中期,大多数聚落出现结构复杂的 “大房子”,与众多中小型居址形成明显对比。“大房子” 是部落公共活动中心,或部落首领住宅兼公共事务场所。“大房子” 的出现反映了这一时期( )

A. 社会矛盾逐渐加剧

B. 部落组织日益复杂

C. 劳动分工更加明确

D. 国家形态初步具备

14.有学者认为,在中国的石器时代和青铜时代之间应增加玉石时代,并称之为 “方国” 阶段。这一时期的文化遗存中首领 “性玉为葬”“以玉为礼”,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,玉石时代的特征是( )

A. 经济生活经历了第一次革命

B. 阶级分化明显,孕育国家雏形

C. 奠定中华文明多元一体格局

D. 崇尚敬天保民,形成礼乐制度

15.陶寺遗址位于山西省临汾市襄汾县,在地理环境上属于晋南地区。考古出土了不少精美玉器,既有具有长江下游地区良渚文化玉器风格的玉璧、玉琮;也有具有西辽河流域红山文化特征的中孔为桃形或梨形的随葬玉环;还有类似于甘青地区齐家文化典型器物的大双耳罐。该考古发现( )

A. 证明了史前各区域文化交流频繁

B. 印证了玉器是最早出现的文明要素

C. 见证了中华文明多元一体的格局

D. 说明了中原率先成为中华文明核心

16.1921 年,有学者在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,认为 “此一奉天穴居之留遗,与彼一河南遗址,不特时代上大致同期,且正属于同一的民族与文化的部类,即吾所谓仰韶文化者也”。这一判断的主要依据应是该遗址出土了( )

A. 骨制凿刀

B. 燧石石器

C. 碳化稻粒

D. 彩陶残片

二、非选择题(共 4 题)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 何尊 1963 年出土,内底铸有铭文 12 行 122 字,其中提到周武王决定建东都于洛邑,即 “宅兹中国”,与《尚书》中《洛语》《召语》等文献记载互证,为 “中国” 一词最早文字记载。

材料二 史墙盘 1976 年出土,器内有铭文 18 行 284 字,铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共(恭)七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。史墙盘记述的周王政绩与司马迁《史记 周本纪》中内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分内容并不曾见于已知文献。

—— 摘编自张文娟《西周著名青铜器的价值及其意义》

(1)根据材料并结合所学知识,说明何尊、史墙盘蕴含的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,概括西周青铜器体现的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

“稷下学宫”

20 世纪以前的文献中从未出现过 “稷下学宫” 这个概念,部分专家考证,现在能查到的最早的 “稷下学宫” 一词来自 1944 年郭沫若写的《庄子的批判》一书。结合文献和目前考古勘探发掘成果来看,多数学者认为齐故城小城西门外侧建筑基址群就是 “稷下学宫” 的遗存。

下表为历史文献中关于“稷下学宫”的记载:

文献 记载

《史记》 “高门大屋”

西汉《盐铁论》 “孟轲、淳于鬓之徒,受上大夫之禄,不任职而论国事,益齐稷下先生千有余人。”

东汉《中国论》 “昔齐桓公田午(前374一前357在位)立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。”

北宋《稷下》 “致千里之奇士,总百家之伟说。”

北宋《太平宇记》 “齐有稷门,齐之城西门也。”

综合以上信息,结合所学,对“稷下学宫”这一历史概念进行阐释(要求:概念定义完整明确;史实准确;说明完整清楚;观点正确)。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 禅让制的真实性是一桩千古疑案,历代争论不断。

诸子的争论:

言论 出处

古者舜耕历山......尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民 《墨子 尚贤》

尧崩,三年之丧毕,舜避尧之子于南河之南。天下诸侯朝觐者不之尧之子而之舜......舜崩,三年之丧毕,禹避舜之子于阳城,天下之民从之,若尧崩之后不从尧之子而从舜也 《孟子 万章》

世俗之为说者曰“尧舜擅让”是不然。天子者,势位至尊,无敌于天下,夫有谁与让矣?道德纯备,智惠甚明,南面而听天下,生民之属莫不振动从服以化顺之 《荀子 正论》

舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也 《韩非子 说疑》

学者的结论:

舜年二十以孝闻,年三十尧举之,年五十摄行天子事,年五十八尧崩,年六十一代尧践帝位。

—— 摘编自 [汉] 司马迁《史记 五帝本纪》

观近古有奸雄奋发发,自号勤王,或废父而立其子,或杀兄而奉其弟,始则示相推戴,终亦成其篡夺。求诸历代,往往而有。必以古方今,千载一揆。斯则尧之授舜,其事难明,谓之让国,徒虚语耳。

—— 摘编自 [唐] 刘知几《史通 疑古》

“唐虞揖让”“汤武征伐”,都是为公而不为私,实在是儒家的学说,并非实有其事…… 儒家的学说,都是孔子所创造,并没有尧、舜、禹、汤、文、武、周公等等的圣人…… 世界究竟是 “进化” 的,后世总比古人好。譬如 “政体”,断没有后世是 “专制”,古时候反有所谓 “禅让” 之理。

—— 摘编自吕思勉 (1884-1957)《中国史》

考古发掘:

山西襄汾陶寺遗址被学者认为是早期尧舜之都。1978 年开始,中国社会科学院考古研究所对该遗址进行考古发掘,没有发现这一时期有突发的大规模人员伤亡的遗存,这与历来暴力夺权都会造成大规模人员伤亡的常理不符,由此证明尧舜禅让是历史真实存在的。

—— 摘编自《探索发现 考古进行时 寻找尧舜之都》

(1)诸子关于禅让制的争论折射出怎样的时代特征?

(2)指出三位学者各是从什么角度研究禅让制的?

(3)陶寺遗址能否证明历史上存在禅让制?谈谈你的看法。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 二里头文化礼器系统与诸区域礼制文化因素的对应关系(部分)

二里头文化礼器 原型器物所在区域文化 象征权力类型

青铜鼎、爵、卜骨 王湾三期文化、二里头文化 政治权力、祭祀权力

青铜铃、绿松石龙形器 石峁文化 祭祀权力

玉琮、玉璧、玉钱 良渚文化、陶寺文化、石峁文化 祭祀权力、军事权力

材料二 下表为西周王室子弟所须掌握的 “六代舞”

名称 时期 (据载) 歌颂内容

《云门》 黄帝 黄帝创制万物、团聚万民之圣德

《成池》 尧 帝尧之仁德

《大韶》 舜 帝舜之贤德

《大夏》 夏代 大禹治水之功绩

《大濩》 商代 商汤灭夏桀、救护万民之功德

《大武》 周代 武王伐纣灭商之伟业

(1)根据材料一,概括中国早期礼乐文化的特征。

(2)根据材料二,分析西周 “六代舞” 的作用。

(3)综合上述材料,谈谈你对早期中华文明发展的认识。

一、单选题

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.D

8.D

9.C

10.B

11.B

12.B

13.B

14.B

15.C

16.D

二、非选择题

17.(1)史料价值:

何尊铭文为 “中国” 一词的最早文字记载,与《尚书》等文献互证,为研究西周都城规划及 “中国” 概念的起源提供了实物史料;

史墙盘铭文既印证了《史记 周本纪》中关于西周诸王政绩的记载,又补充了微氏家族发展史等文献未载内容,是研究西周历史及家族制度的重要一手史料;

二者均为西周青铜器铭文,兼具文物与文献价值,对证史、补史具有重要意义。

(2)特点:

带有铭文,可与传世文献相互印证;

兼具实用功能与礼仪功能,是权力和等级的象征;

内容涉及国家大事、家族历史等,具有历史记录价值。

18.阐释:

“稷下学宫” 是战国时期齐国在都城临淄稷门附近设立的学术文化机构。据文献记载,其由齐桓公田午创立,以 “高门大屋” 为场所,吸引孟轲等诸子百家学者前往,给予上大夫之禄,允许学者 “不任职而论国事”,形成 “总百家之伟说” 的学术氛围。

它是战国时期百家争鸣的重要载体,推动了思想文化的交流与融合,为齐国的政治决策提供了思想支持,也为中国古代思想文化的传承与发展奠定了基础。考古发掘的齐故城小城西门外侧建筑基址群,为其存在提供了实物佐证。

19.(1)时代特征:

折射出春秋战国时期社会大变革的背景,周王室衰微、礼崩乐坏,诸子百家围绕政治制度(如权力传承)展开争论,体现了思想领域的百家争鸣。

(2)研究角度:

司马迁:依据前代文献记载,对禅让制进行历史叙述;

刘知几:结合历史上的篡夺现象,从古今对比角度质疑禅让制的真实性;

吕思勉:从进化论和儒家学说建构的角度,认为禅让制是儒家创造的理想形态。

(3)看法:

不能完全证明。陶寺遗址未发现大规模人员伤亡遗存,与暴力夺权的常理不符,为禅让制的真实性提供了一定考古线索,但缺乏直接体现 “禅让” 的文字或实物证据(如权力交接的明确记载)。历史结论的得出需结合考古、文献等多重证据,单一遗址难以完全证实复杂历史现象。

20.(1)特征:

融合多个区域的礼制文化因素(具有多元性);

与政治权力、祭祀权力、军事权力等紧密结合,是权力的象征。

(2)作用:

歌颂历代圣王功绩,强化西周统治的合法性(通过追溯历史渊源证明周王统治的正统性);

传承文化记忆,凝聚社会认同,维护统治秩序。

(3)认识:

早期中华文明是多元文化融合的结果,各区域文化在交流中逐渐汇聚;

礼乐文化与权力象征紧密结合,是早期国家形成和发展的重要纽带;

文明的发展体现了对历史传统的继承与创新。

中华文明的起源与早期国家

一、单选题(共 16 题)

1.考古发现,在今四川彭县和新繁、江西和湖南的一些地方以及吉林的土城子、下洼子等地均发现西周时期的青铜刀、矛、斧、以及陶高、石镰、卜骨等器物,其形制和中原地区的西周遗物极为相似。这可以用来说明当时( )

A. 分封制度促进技术交流

B. 中原文明的辐射力较强

C. 礼乐制度得到周边认同

D. 统治者加强对南方控制

2.目前考古发现仰韶时代前期的湖南澧县城头山遗址城垣内分布有祭坛、祭祀坑、墓地和居住区,奠基活动中的人祭、宗教祭祀活动频繁开展,祭坛中央核心墓葬只葬有一人。据此可推知当时( )

A. 公共权力较为分散

B. 社会整体处于文明成熟期

C. 农业生产较为发达

D. 可能具有明确的礼仪规制

3.甘肃南佐遗址距今 5100 年左右,该遗址核心区是内外环壕围成的面积达 30 多万平方米聚落遗存,中部有 9 座大型夯土台,中央有面积达上万平方米的带有土围墙和护城河的宫城区(如下图)。这可用于研究该时期( )

A. 原始群落的分布形态

B. 部族林立的邦国形态

C. 早期国家的初始形态

D. 游牧部落的典型形态

4.从考古学上看,中原仰韶文化晚期的城市文明有三个重要特征:人口大量集中于中心聚落,出现了早期的城市和城乡一体的新型区域聚落布局;在中心聚落中开始出现了分区规划的城市建设理念;社会成员之间的贫富分化开始出现。这些特征形成的必要前提是( )

A. 工商业得到独立的发展

B. 集市在中原大量兴起

C. 农业发展和生产力进步

D. 小农经济的高度发达

5.作为早期国家的夏商周三代,仍维持着 “天下万邦” 的国家形态。国家的许多重要官职由一些氏族贵族世代承袭,国家军队由各主要邦的军队组成。这说明早期国家( )

A. 带有较为浓厚的部族色彩

B. 实行方国联盟管理制度

C. 以分封制为基本治理方式

D. 以血缘为纽带维系统治

6.饕餮是商人信仰图腾,商代青铜器多有饕餮纹;“凤鸟” 则是周人信仰的图腾,西周建立后,凤鸟纹样开始流行。商人重酒,周人禁酒,周公颁布禁酒令《酒诰》限制饮酒,周代青铜酒器大量减少。商周两代青铜器的变化说明( )

A. 祭祀成为青铜器的主要功能

B. 政权更迭影响文化生活

C. 商周时青铜文化达到了鼎盛

D. 经济发展推动制度更新

7.商朝青铜器纹饰大量采用动物形象,尤以饕餮纹最多。饕餮是传说中的一种嗜食的凶猛野兽,用它作为礼器纹饰,可以烘托出庄严、神秘、恐怖的祭祀氛围。西周中期之后,青铜器的纹饰以环带纹、窃曲纹、重环纹等几何纹为主,它们秩序井然、疏朗通达。这一变化反映了( )

A. 贵族政治的淡化

B. 铸造工艺的成熟

C. 生产方式的变化

D. 人文精神的发展

8.周王朝分封出去的夏遗族非姬姓诸侯国称作 “诸夏”,商遗族非姬姓诸侯国及其内附东夷等方国、部落称作 “诸华”。殷商不是夏。从春秋时代起,我国古籍上就开始将 “华” 与 “夏” 连用,合称 “华夏” 族。这说明当时( )

A. 文化领先于周边各族

B. 华夷有别理念初显

C. 形成了早期民族国家

D. 民族认同观念发展

9.距今 5100 年左右,良渚遗址群所在区域突然涌现出超大型聚落,显然都不是在原有聚落(社会)的基础上自然发展而来,这样大规模的聚落营建,可能需要调动较大空间范围的人力物力,已经打破了原有各氏族社会的局限,一定程度上凸显了地缘关系,各族群经历了一番 “成建制” 的整合。这表明良渚文化( )

A. 是早期国家诞生的标志

B. 奠定了中华文明基本格局

C. 具备了国家的初始形态

D. 完成了向阶级社会的过渡

10.内蒙古乌拉特中旗阴山岩画中有关于原始社会猎马的描绘,图中一人正面围堵,一人从其后偷袭猎物,第三人驱赶猎物。根据这一岩画可以断定当地族群( )

A. 主要的生产活动是狩猎

B. 讲求工具和策略的运用

C. 将射箭与军事训练结合

D. 出现了农业领域的分工

11.旧石器时代晚期的山西柿子滩遗址中,发现了鸵鸟蛋皮串珠和蚌壳饰品,鸵鸟蛋皮出自本地,而蚌壳则来自山东沿海。由此可知( )

A. 私营手工业已经十分发达

B. 不同地区存在交往和联系

C. 柿子滩是华夏文明发源地

D. 多元一体文明特征的呈现

12.考古人员在浙江余姚施香遗址发现了距今约 6700 年至 4500 年的大规模古稻田遗存,其既有凸起田埂组成 “井” 字形结构的路网,又有河道、水渠和灌排水口组成的灌溉系统。这些发现可佐证,此时期( )

A. 具备了国家的初始形态

B. 社会活动已呈现较强组织力

C. 实行奴隶主土地国有制

D. 浙江地区已经广泛种植水稻

13.新石器时代中期,大多数聚落出现结构复杂的 “大房子”,与众多中小型居址形成明显对比。“大房子” 是部落公共活动中心,或部落首领住宅兼公共事务场所。“大房子” 的出现反映了这一时期( )

A. 社会矛盾逐渐加剧

B. 部落组织日益复杂

C. 劳动分工更加明确

D. 国家形态初步具备

14.有学者认为,在中国的石器时代和青铜时代之间应增加玉石时代,并称之为 “方国” 阶段。这一时期的文化遗存中首领 “性玉为葬”“以玉为礼”,较为复杂的玉器组合只出现于大型石棺墓内。由此可见,玉石时代的特征是( )

A. 经济生活经历了第一次革命

B. 阶级分化明显,孕育国家雏形

C. 奠定中华文明多元一体格局

D. 崇尚敬天保民,形成礼乐制度

15.陶寺遗址位于山西省临汾市襄汾县,在地理环境上属于晋南地区。考古出土了不少精美玉器,既有具有长江下游地区良渚文化玉器风格的玉璧、玉琮;也有具有西辽河流域红山文化特征的中孔为桃形或梨形的随葬玉环;还有类似于甘青地区齐家文化典型器物的大双耳罐。该考古发现( )

A. 证明了史前各区域文化交流频繁

B. 印证了玉器是最早出现的文明要素

C. 见证了中华文明多元一体的格局

D. 说明了中原率先成为中华文明核心

16.1921 年,有学者在奉天(今辽宁)沙锅屯发掘了一处穴居遗址,认为 “此一奉天穴居之留遗,与彼一河南遗址,不特时代上大致同期,且正属于同一的民族与文化的部类,即吾所谓仰韶文化者也”。这一判断的主要依据应是该遗址出土了( )

A. 骨制凿刀

B. 燧石石器

C. 碳化稻粒

D. 彩陶残片

二、非选择题(共 4 题)

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一 何尊 1963 年出土,内底铸有铭文 12 行 122 字,其中提到周武王决定建东都于洛邑,即 “宅兹中国”,与《尚书》中《洛语》《召语》等文献记载互证,为 “中国” 一词最早文字记载。

材料二 史墙盘 1976 年出土,器内有铭文 18 行 284 字,铭文前段颂扬西周文、武、成、康、昭、穆、共(恭)七代周王的功绩,后段记叙微氏家族高祖、烈祖、乙祖、亚祖、文考和做本盘者自身六代的事迹。史墙盘记述的周王政绩与司马迁《史记 周本纪》中内容非常吻合,关于微氏家族发展史部分内容并不曾见于已知文献。

—— 摘编自张文娟《西周著名青铜器的价值及其意义》

(1)根据材料并结合所学知识,说明何尊、史墙盘蕴含的史料价值。

(2)根据材料并结合所学知识,概括西周青铜器体现的特点。

18.阅读材料,完成下列要求。

“稷下学宫”

20 世纪以前的文献中从未出现过 “稷下学宫” 这个概念,部分专家考证,现在能查到的最早的 “稷下学宫” 一词来自 1944 年郭沫若写的《庄子的批判》一书。结合文献和目前考古勘探发掘成果来看,多数学者认为齐故城小城西门外侧建筑基址群就是 “稷下学宫” 的遗存。

下表为历史文献中关于“稷下学宫”的记载:

文献 记载

《史记》 “高门大屋”

西汉《盐铁论》 “孟轲、淳于鬓之徒,受上大夫之禄,不任职而论国事,益齐稷下先生千有余人。”

东汉《中国论》 “昔齐桓公田午(前374一前357在位)立稷下之宫,设大夫之号,招致贤人而尊宠之。自孟轲之徒皆游于齐。”

北宋《稷下》 “致千里之奇士,总百家之伟说。”

北宋《太平宇记》 “齐有稷门,齐之城西门也。”

综合以上信息,结合所学,对“稷下学宫”这一历史概念进行阐释(要求:概念定义完整明确;史实准确;说明完整清楚;观点正确)。

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 禅让制的真实性是一桩千古疑案,历代争论不断。

诸子的争论:

言论 出处

古者舜耕历山......尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民 《墨子 尚贤》

尧崩,三年之丧毕,舜避尧之子于南河之南。天下诸侯朝觐者不之尧之子而之舜......舜崩,三年之丧毕,禹避舜之子于阳城,天下之民从之,若尧崩之后不从尧之子而从舜也 《孟子 万章》

世俗之为说者曰“尧舜擅让”是不然。天子者,势位至尊,无敌于天下,夫有谁与让矣?道德纯备,智惠甚明,南面而听天下,生民之属莫不振动从服以化顺之 《荀子 正论》

舜逼尧,禹逼舜,汤放桀,武王伐纣,此四王者,人臣弑其君者也 《韩非子 说疑》

学者的结论:

舜年二十以孝闻,年三十尧举之,年五十摄行天子事,年五十八尧崩,年六十一代尧践帝位。

—— 摘编自 [汉] 司马迁《史记 五帝本纪》

观近古有奸雄奋发发,自号勤王,或废父而立其子,或杀兄而奉其弟,始则示相推戴,终亦成其篡夺。求诸历代,往往而有。必以古方今,千载一揆。斯则尧之授舜,其事难明,谓之让国,徒虚语耳。

—— 摘编自 [唐] 刘知几《史通 疑古》

“唐虞揖让”“汤武征伐”,都是为公而不为私,实在是儒家的学说,并非实有其事…… 儒家的学说,都是孔子所创造,并没有尧、舜、禹、汤、文、武、周公等等的圣人…… 世界究竟是 “进化” 的,后世总比古人好。譬如 “政体”,断没有后世是 “专制”,古时候反有所谓 “禅让” 之理。

—— 摘编自吕思勉 (1884-1957)《中国史》

考古发掘:

山西襄汾陶寺遗址被学者认为是早期尧舜之都。1978 年开始,中国社会科学院考古研究所对该遗址进行考古发掘,没有发现这一时期有突发的大规模人员伤亡的遗存,这与历来暴力夺权都会造成大规模人员伤亡的常理不符,由此证明尧舜禅让是历史真实存在的。

—— 摘编自《探索发现 考古进行时 寻找尧舜之都》

(1)诸子关于禅让制的争论折射出怎样的时代特征?

(2)指出三位学者各是从什么角度研究禅让制的?

(3)陶寺遗址能否证明历史上存在禅让制?谈谈你的看法。

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一 二里头文化礼器系统与诸区域礼制文化因素的对应关系(部分)

二里头文化礼器 原型器物所在区域文化 象征权力类型

青铜鼎、爵、卜骨 王湾三期文化、二里头文化 政治权力、祭祀权力

青铜铃、绿松石龙形器 石峁文化 祭祀权力

玉琮、玉璧、玉钱 良渚文化、陶寺文化、石峁文化 祭祀权力、军事权力

材料二 下表为西周王室子弟所须掌握的 “六代舞”

名称 时期 (据载) 歌颂内容

《云门》 黄帝 黄帝创制万物、团聚万民之圣德

《成池》 尧 帝尧之仁德

《大韶》 舜 帝舜之贤德

《大夏》 夏代 大禹治水之功绩

《大濩》 商代 商汤灭夏桀、救护万民之功德

《大武》 周代 武王伐纣灭商之伟业

(1)根据材料一,概括中国早期礼乐文化的特征。

(2)根据材料二,分析西周 “六代舞” 的作用。

(3)综合上述材料,谈谈你对早期中华文明发展的认识。

一、单选题

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.B

7.D

8.D

9.C

10.B

11.B

12.B

13.B

14.B

15.C

16.D

二、非选择题

17.(1)史料价值:

何尊铭文为 “中国” 一词的最早文字记载,与《尚书》等文献互证,为研究西周都城规划及 “中国” 概念的起源提供了实物史料;

史墙盘铭文既印证了《史记 周本纪》中关于西周诸王政绩的记载,又补充了微氏家族发展史等文献未载内容,是研究西周历史及家族制度的重要一手史料;

二者均为西周青铜器铭文,兼具文物与文献价值,对证史、补史具有重要意义。

(2)特点:

带有铭文,可与传世文献相互印证;

兼具实用功能与礼仪功能,是权力和等级的象征;

内容涉及国家大事、家族历史等,具有历史记录价值。

18.阐释:

“稷下学宫” 是战国时期齐国在都城临淄稷门附近设立的学术文化机构。据文献记载,其由齐桓公田午创立,以 “高门大屋” 为场所,吸引孟轲等诸子百家学者前往,给予上大夫之禄,允许学者 “不任职而论国事”,形成 “总百家之伟说” 的学术氛围。

它是战国时期百家争鸣的重要载体,推动了思想文化的交流与融合,为齐国的政治决策提供了思想支持,也为中国古代思想文化的传承与发展奠定了基础。考古发掘的齐故城小城西门外侧建筑基址群,为其存在提供了实物佐证。

19.(1)时代特征:

折射出春秋战国时期社会大变革的背景,周王室衰微、礼崩乐坏,诸子百家围绕政治制度(如权力传承)展开争论,体现了思想领域的百家争鸣。

(2)研究角度:

司马迁:依据前代文献记载,对禅让制进行历史叙述;

刘知几:结合历史上的篡夺现象,从古今对比角度质疑禅让制的真实性;

吕思勉:从进化论和儒家学说建构的角度,认为禅让制是儒家创造的理想形态。

(3)看法:

不能完全证明。陶寺遗址未发现大规模人员伤亡遗存,与暴力夺权的常理不符,为禅让制的真实性提供了一定考古线索,但缺乏直接体现 “禅让” 的文字或实物证据(如权力交接的明确记载)。历史结论的得出需结合考古、文献等多重证据,单一遗址难以完全证实复杂历史现象。

20.(1)特征:

融合多个区域的礼制文化因素(具有多元性);

与政治权力、祭祀权力、军事权力等紧密结合,是权力的象征。

(2)作用:

歌颂历代圣王功绩,强化西周统治的合法性(通过追溯历史渊源证明周王统治的正统性);

传承文化记忆,凝聚社会认同,维护统治秩序。

(3)认识:

早期中华文明是多元文化融合的结果,各区域文化在交流中逐渐汇聚;

礼乐文化与权力象征紧密结合,是早期国家形成和发展的重要纽带;

文明的发展体现了对历史传统的继承与创新。

同课章节目录