华师大版七年级数学上册第4章相交线和平行线课时教案

文档属性

| 名称 | 华师大版七年级数学上册第4章相交线和平行线课时教案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 637.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 15:02:42 | ||

图片预览

文档简介

第4章 相交线和平行线

一、课标摘录

1.理解垂线、垂线段等概念,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线;理解线段垂直平分线的概念。2.掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。3.理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离.4.识别同位角、内错角、同旁内角。5.理解平行线的概念。6.掌握平行线基本事实Ⅰ:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行;基本事实Ⅱ:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行。7.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截:如果内错角相等(或同旁内角互补),那么这两条直线平行。8.掌握平行线的性质定理Ⅰ:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等。9.探索并证明平行线的性质定理Ⅱ:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。10.能用三角板和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线。11.能用尺规作图:过直线外一点作这条直线的平行线。12.了解平行于同一条直线的两条直线平行。

二、教材分析

本章是在图形初步认识的基础之上学习的,先由三线八角引出平行线,让学生经历平行线的性质与判定等的形成与应用过程,加深对平行线的理解,它用到了前面所学的有关线和角的内容.学好本章内容尤其是平行线的性质和判定是今后学习三角形、四边形、全等和相似不可或缺的,平行线的推理及表达不仅是本章的重点,在整个初中几何中都起着重要作用。

三、教学目标

1.理解对顶角、垂线、垂线段等概念及性质,掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线;理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离。

2.理解同位角、内错角、同旁内角的概念和特征,会识别同位角、内错角和同旁内角。

3.了解平行线的概念,掌握平行线基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行,会过直线外一点画这条直线的平行线。

4.探索并证明平行线的性质和判定,能够运用平行线的性质和判定解决问题。

四、教学重难点

重点:对顶角和垂线的性质;同位角、内错角和同旁内角的识别;平行线的性质和判定;平行公理.

难点:平行线的性质和判定的综合应用.

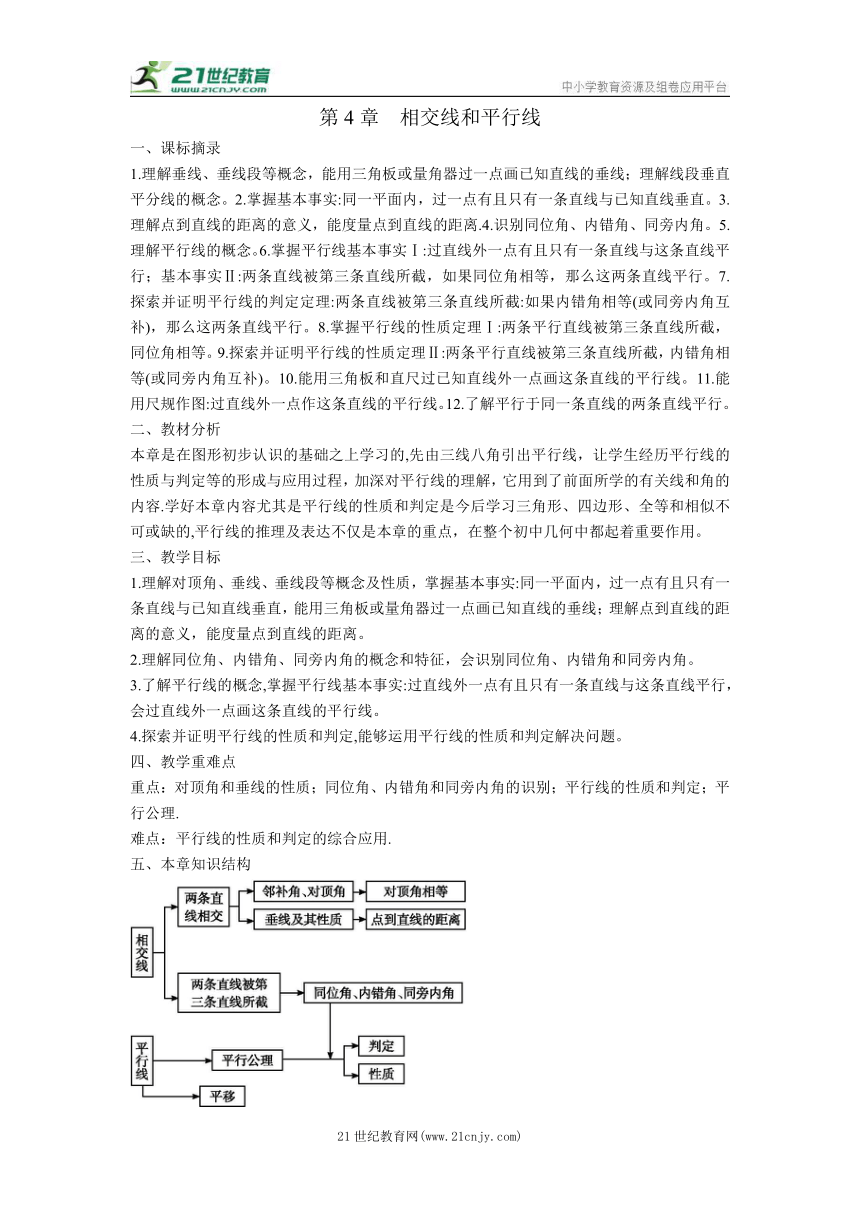

五、本章知识结构

4.1 相交线

1.对顶角

一、课标摘录

理解对顶角的概念及性质.

二、教学目标

1.理解对顶角的概念,会识别对顶角.

2.探究并掌握对顶角的性质,能利用对顶角的性质进行简单的计算.

三、教学重难点

重点:对顶角的概念,对顶角的性质.

难点:对顶角的性质.

四、教学策略

通过观察图形抽象出对顶角的概念,探究归纳对顶角的性质,让学生经历知识的形成过程,可以采用让学生说一说、抢答、纠错等形式调动积极性,例题的解答让学生先尝试书写,教师纠正规范步骤的形式,让学生体会几何语言的规范性.

五、教学过程

(一)复习导入

1.互余、互补的概念及性质.

2.观察图片,说一说直线与直线的位置关系有几种情况?

(二)新知探究

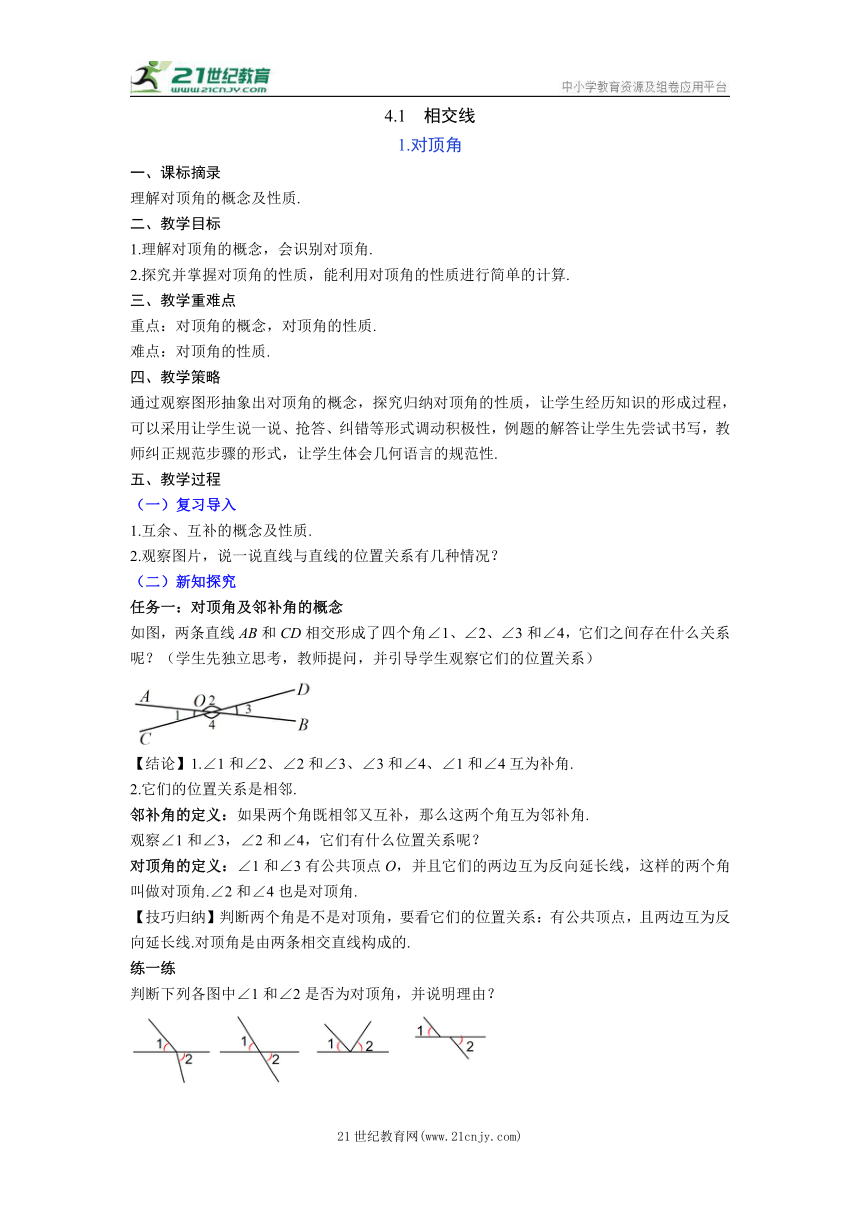

任务一:对顶角及邻补角的概念

如图,两条直线AB和CD相交形成了四个角∠1、∠2、∠3和∠4,它们之间存在什么关系呢?(学生先独立思考,教师提问,并引导学生观察它们的位置关系)

【结论】1.∠1和∠2、∠2和∠3、∠3和∠4、∠1和∠4互为补角.

2.它们的位置关系是相邻.

邻补角的定义:如果两个角既相邻又互补,那么这两个角互为邻补角.

观察∠1和∠3,∠2和∠4,它们有什么位置关系呢?

对顶角的定义:∠1和∠3有公共顶点O,并且它们的两边互为反向延长线,这样的两个角叫做对顶角.∠2和∠4也是对顶角.

【技巧归纳】判断两个角是不是对顶角,要看它们的位置关系:有公共顶点,且两边互为反向延长线.对顶角是由两条相交直线构成的.

练一练

判断下列各图中∠1和∠2是否为对顶角,并说明理由?

设计意图:通过观察图形理解对顶角和邻补角的概念,尝试用语言进行描述概括,并通过练习强化.

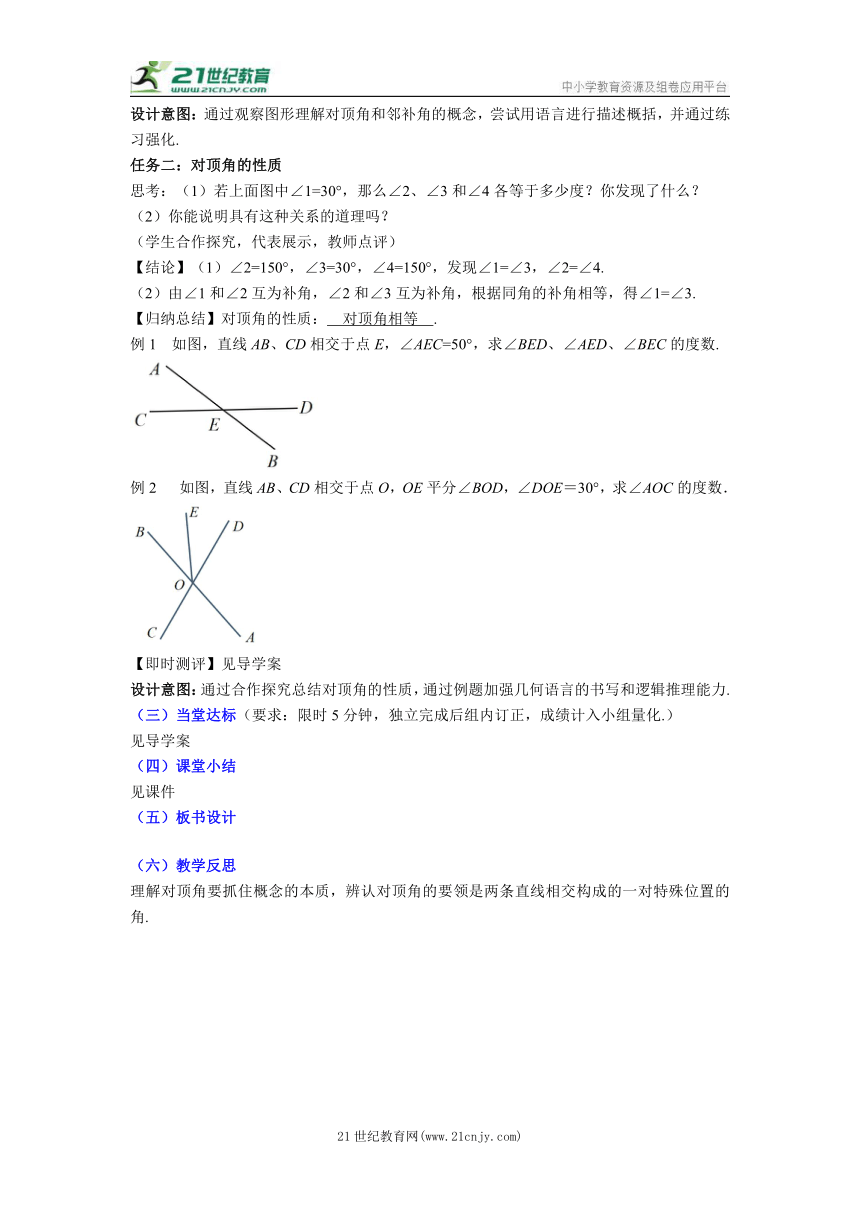

任务二:对顶角的性质

思考:(1)若上面图中∠1=30°,那么∠2、∠3和∠4各等于多少度?你发现了什么?

你能说明具有这种关系的道理吗?

(学生合作探究,代表展示,教师点评)

【结论】(1)∠2=150°,∠3=30°,∠4=150°,发现∠1=∠3,∠2=∠4.

(2)由∠1和∠2互为补角,∠2和∠3互为补角,根据同角的补角相等,得∠1=∠3.

【归纳总结】对顶角的性质: 对顶角相等 .

例1 如图,直线AB、CD相交于点E,∠AEC=50°,求∠BED、∠AED、∠BEC的度数.

例2 如图,直线AB、CD相交于点O,OE平分∠BOD,∠DOE=30°,求∠AOC的度数.

【即时测评】见导学案

设计意图:通过合作探究总结对顶角的性质,通过例题加强几何语言的书写和逻辑推理能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

理解对顶角要抓住概念的本质,辨认对顶角的要领是两条直线相交构成的一对特殊位置的角.

2.垂线

一、课标摘录

1.理解垂线、垂线段等概念,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线.

2.掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

3.理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离.

二、教学目标

1.了解垂直、垂线的概念,会用符号表示两条直线互相垂直。

2.掌握垂线的基本事实;能用三角尺和量角器过一点画已知直线的垂线.

3.了解垂线段的概念及垂线段最短的性质,理解点到直线距离的意义,能度量点到直线的距离。

三、教学重难点

重点:点到直线的距离,垂线段最短.

难点:垂线的基本事实及垂线段最短的应用.

四、教学策略

本节以垂直的定义为主线让学生经历概念理解、动手画图、归纳概括的过程,注重图形与符号语言的理解,积极思考,形成严谨的解题思维.

五、教学过程

(一)问题导入

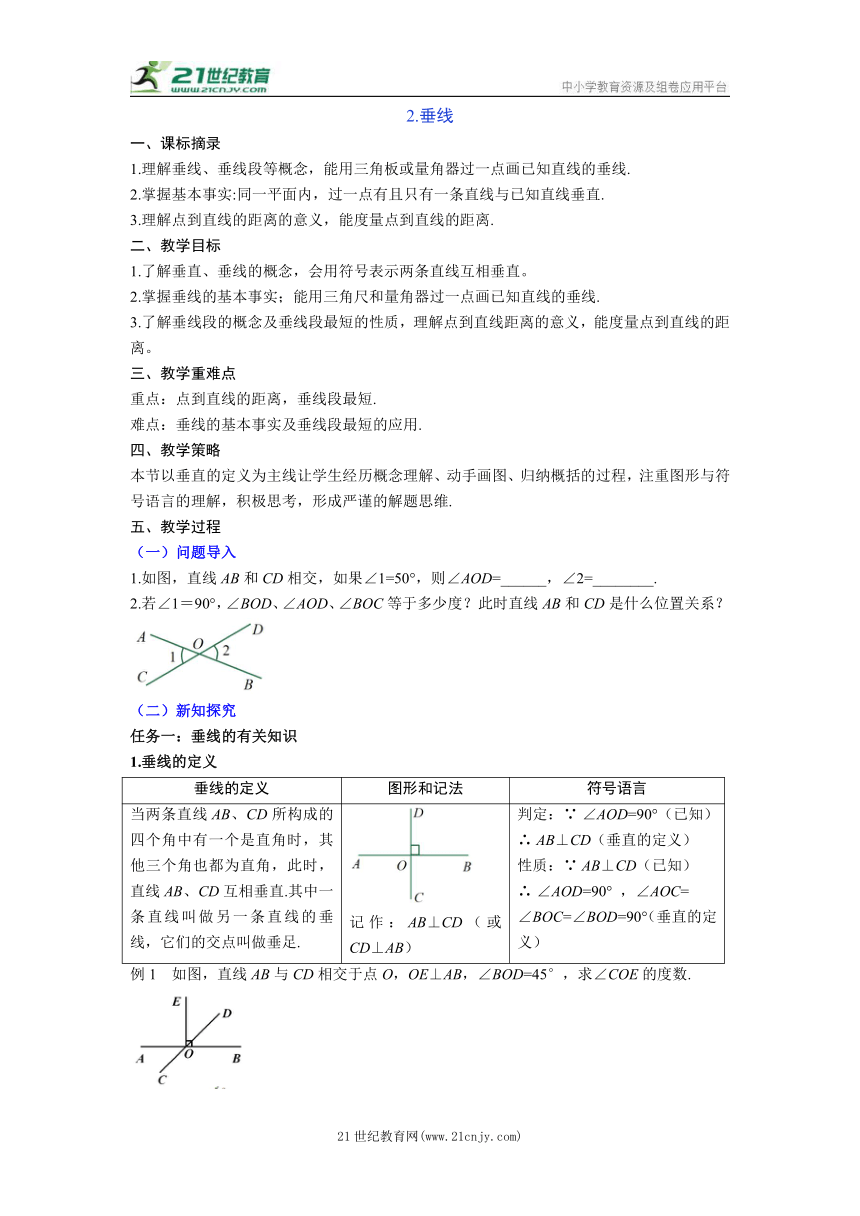

1.如图,直线AB和CD相交,如果∠1=50°,则∠AOD=______,∠2=________.

2.若∠1=90°,∠BOD、∠AOD、∠BOC等于多少度?此时直线AB和CD是什么位置关系?

(二)新知探究

任务一:垂线的有关知识

1.垂线的定义

垂线的定义 图形和记法 符号语言

当两条直线AB、CD所构成的四个角中有一个是直角时,其他三个角也都为直角,此时,直线AB、CD互相垂直.其中一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足. 记作:AB⊥CD(或CD⊥AB) 判定:∵ ∠AOD=90°(已知) ∴ AB⊥CD(垂直的定义) 性质:∵ AB⊥CD(已知) ∴ ∠AOD=90° ,∠AOC= ∠BOC=∠BOD=90°(垂直的定义)

例1 如图,直线AB与CD相交于点O,OE⊥AB,∠BOD=45°,求∠COE的度数.

(教师先让学生思考后尝试说出解题思路和描述符号语言,再给出规范解)

【即时测评】见导学案

2.垂线的画法

问题:(1)已知直线l,画出它的垂线,能画几条

(2)过直线l上的一点A画l的垂线,能画几条

(3)过直线l外的一点B画l的垂线,能画几条

(学生思考,教师进行点拨,并给出每种情况的作图演示)

你能总结出过一点画已知直线的垂线的步骤吗?

根据以上操作,你能得出什么结论?试用一句话概括.

(学生合作交流,代表发言,教师进行总结并规范语言)

作图步骤:1.放;2.靠;3.移;4.画.

3.基本事实:同一平面内,过一点 有且只有一条直线 与已知直线垂直.

教师指导:(1)“过一点”中的点,可以在已知直线上,也可以在已知直线外;

(2)“有且只有”中,“有”指存在性,“只有”指唯一性.

4.线段的垂直平分线:

对于线段的垂线,有一种特殊且重要的情况,如图,直线CD经过线段AB的中点O,并且垂直于线段AB,像这样垂直并且平分一条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线(又称为中垂线)。

符号语言:∵ CD是AB的垂直平分线,∴ OA=OB,CD⊥AB.

【要点归纳】线段的垂直平分线中包含了位置关系(垂直)和数量关系(平分).

【即时测评】见导学案

设计意图:让学生通过文字语言、符号语言和图形语言的对比加深对垂直概念的理解,通过动手画垂线的过程发现并归纳基本事实,培养动手能力、符号意识和归纳能力.

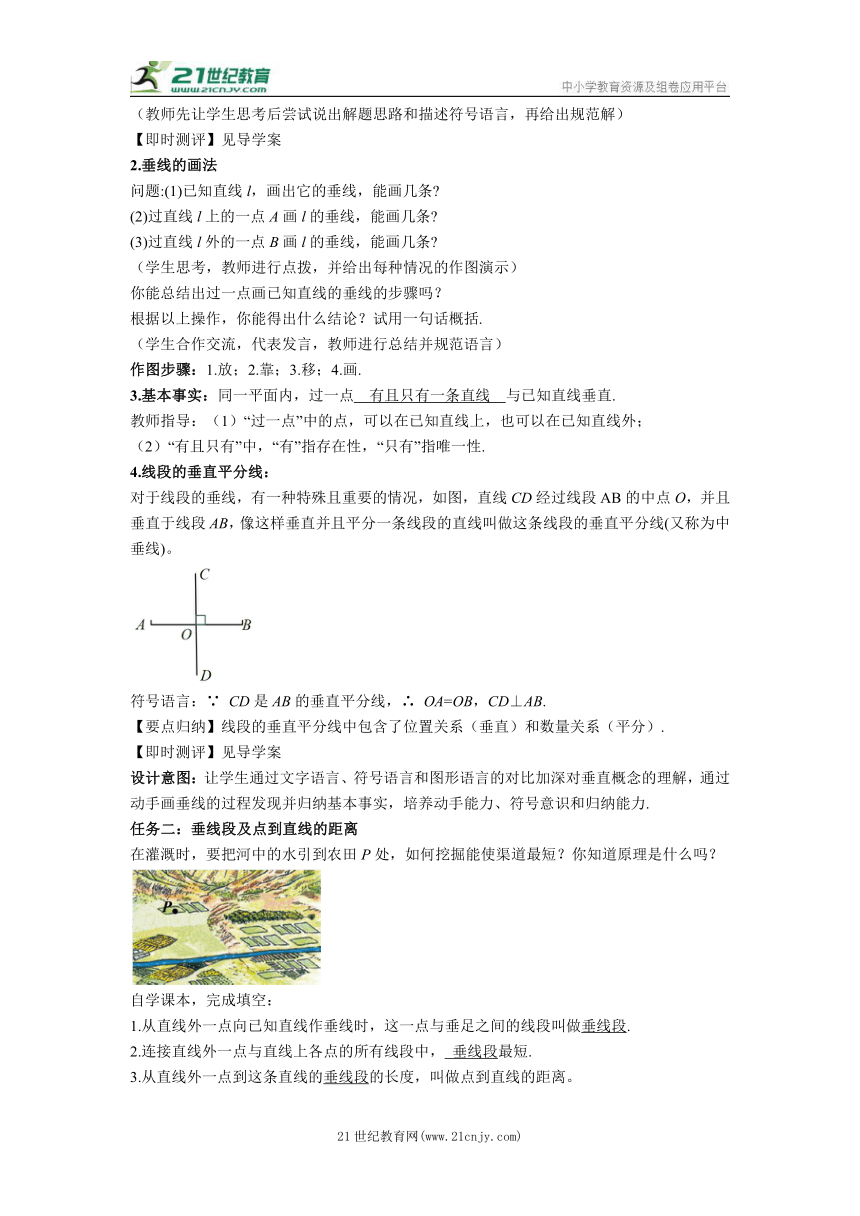

任务二:垂线段及点到直线的距离

在灌溉时,要把河中的水引到农田P处,如何挖掘能使渠道最短?你知道原理是什么吗?

自学课本,完成填空:

1.从直线外一点向已知直线作垂线时,这一点与垂足之间的线段叫做垂线段.

2.连接直线外一点与直线上各点的所有线段中, 垂线段最短.

3.从直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离。

【概念辨析】1.区分“垂线段”和“点到直线的距离”;

2.区分“点到直线的距离”和“两点间的距离”.

(学生先自学完成填空,然后讨论交流概念辨析中的问题)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过实际情景引入垂线段和垂线段最短的性质,并通过概念辨析理解本质.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节课的知识点比较零碎,让学生在已有经验的基础上学习符号语言的描述和运用,教师除了注意规范学生的解题思路外,引导学生一题多解,同时让学生动手参与,体验知识的生成.

3.同位角、内错角、同旁内角

一、课标摘录

识别同位角、内错角、同旁内角。

二、教学目标

1.理解同位角、内错角、同旁内角的概念和特征.

2.会熟练地识别图中的同位角、内错角、同旁内角.

三、教学重难点

重点:同位角、内错角、同旁内角的识别.

难点:较复杂图形中同位角、内错角、同旁内角的识别.

四、教学策略

让学习先通过观察三线八角归纳出三类角的位置特征,初步培养模型意识,注重学生语言表达能力和归纳概括能力的培养.

五、教学过程

(一)问题导入

问题1:两条直线相交,能形成哪些角?

问题2:三条直线相交可以分为哪些情况

(二)新知探究

任务一:认识三线八角

如图,直线l与两条直线a、b分别相交于点P、Q(或直线l分别截直线a、b于点P、Q),

称直线l为截线,直线a、b为被截线,图中一共构成了几个角?这些角中还存在哪些关系呢?

活动1:观察∠1与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

同位角:两个角处于直线l的同一侧,且分别在直线a、b的同一方,这样位置的一对角叫做同位角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠2和∠6,∠3和∠7,∠4和∠8)

图形特征:形如字母“F”.

活动2:观察∠3与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

内错角:两个角处于直线l的两侧,在直线a、b的之间,这样位置的一对角叫做内错角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠4和∠6)

图形特征:形如“Z”.

活动3:观察∠4与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

同旁内角:两个角处于直线l的同旁,在直线a、b的之间,这样位置的一对角叫做同旁内角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠3和∠6)

图形特征:形如“U”.

【总结】

设计意图:通过观察三线八角让学生发现并归纳出三类角的位置特征,注重知识的梳理和模型意识的培养.

任务二:例题精讲

例1 看图填空:

若ED,BF被AB所截, 则∠1与_____是同位角.

若ED,BC被AF所截, 则∠3与_____是内错角.

∠1与∠3是AB和AF被_____所截构成的_______角.

∠2与∠4是_____和_____被BC所截构成的______角.

(学生独立完成后教师提问并纠错)

【即时测评】见导学案

例2 如图,直线DE,BC被直线AB所截.

(1)∠1与∠2, ∠1和∠3,∠1和∠4各是什么角?

(2)如果∠1=∠4,那么∠1与∠2相等吗?∠1与∠3互补吗?为什么?

(学生独立思考后再交流,教师给予适当指导并板书步骤)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过例题和练习加深对三线八角的理解,引导学生找到截线和被截线以及根据图形特征找角.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节内容注重培养学生观察概括抽象能力,教师要给学生充足的时间去发现各类角的特征并能用语言进行描述,同时注重模型意识的培养.

4.2 平行线

1.平行线

一、课标摘录

1.理解平行线的概念;2.掌握平行线基本事实Ⅰ:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行;3.能用三角板和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线;4.了解平行于同一条直线的两条直线平行。

二、教学目标

1.理解平行线的概念,知道平行线的符号表示.

2.掌握平行线的基本事实(平行公理及推论),会用直尺和三角板画平行线。

三、教学重难点

重点:平行线的概念、画法及平行线的基本事实.

难点:平行线的基本事实及其推论的应用.

四、教学策略

通过生活中的图片唤醒学生的已有认知,再让学生动手画图、观察发现结论,体会基本事实的意义,让学生动手动脑,合作探究,培养学习数学的兴趣,教师多鼓励学生参与课堂,踊跃发言,充分调动学习主观能动性.

五、教学过程

(一)情境导入

观察下面的图片,你发现两条直线除相交外,还存在其他的位置关系吗

(二)新知探究

任务一:平行线的概念及画法

问题1:在同一平面内,两条直线有几种位置关系

问题2:你还记得平行线的定义吗?

【结论】在同一平面内,两直线的位置关系有 平行 与 相交 两种.

定义:在同一平面内 不相交 的两条直线叫做平行线.

思考:为什么要强调“在同一平面内”呢?结合下面的长方体,说一说你的理解.

(学生先独立思考再交流,教师进行补充)

平行线的表示方法:直线a与直线b互相平行,记作“a‖b ”,

读作“直线a平行于直线b”.

活动:如图,已知直线a,你能利用直尺和三角板画一条直线b与直线a平行吗?

先自己试一试,再合作交流,并总结作图步骤.

平行线的画法:(1)放;(2)靠;(3)推;(4)画.

【即时测评】

如图,已知直线AB和直线外一点P.

画一条直线CD‖AB;

过点C画与AB平行的直线EF.

设计意图:通过先让学生通过生活中的图片唤醒已有经验,通过思考加深对概念的理解,并通过作图让学生经历平行线的形成过程,也为基本事实作铺垫.

任务二:平行线的基本事实(平行公理及推论)

思考1:通过上面的作图,你发现经过点P可以画多少条直线与直线AB平行?你能将你的结论表述出来吗?(学生独立思考后尝试组织语言,教师进行点拨)

平行线的基本事实(平行公理):经过直线外一点, 有且只有 一条直线与已知直线平行.

【补充】1.“直线外一点”是前提,若点在该直线上,则不存在直线与该直线平行.

2.“有且只有”强调直线的存在性和唯一性.

3.平行线的基本事实可以作为我们后面几何推理的依据.

思考2:在上面的图中将三角板继续向上推,画另一条直线c,则直线c与直线a也是平行的,观察直线b和直线c,有什么位置关系呢?能将你的结论表述出来吗?

(学生先动手画图,再观察思考,教师进行点拨)

平行公理的推论(平行线的传递性):如果两条直线都和第三条直线平行,那么这两条直线 也互相平行 .

几何语言:∵ b∥a,c∥a,∴ b∥c.

例1 下列说法正确的有( )

(1)不相交的两条直线必定平行.

(2)在同一平面内不重合的两条直线,如果它们不平行,那么这两条直线一定相交.

(3)过一点可以且只可以画一条直线与已知直线平行.

A.1个 B.2个 C.3个 D.0个

例2 根据下列语句,画出图形:

(1)过△ABC的顶点C,画MN∥AB;

(2)过△ABC的边AB的中点D,画平行于AC的直线,交BC于点E.

【即时测评】见导学案

设计意图:通过动手画图让学生发现并概括基本事实和平行线的传递性,认识基本的画图语言,培养抽象概念能力和语言表达能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

教学过程中关注学生主体地位,让学生在探索和合作交流过程中发现知识、巩固知识、形成能力,教师引导学生体会几何语言的表述,提高学生分析解决问题的能力和归纳概括能力。

2.平行线的判定

一、课标摘录

1.掌握平行线基本事实Ⅱ:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行。2.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截:如果内错角相等(或同旁内角互补),那么这两条直线平行。

二、教学目标

1.掌握平行线的判定方法,并会运用平行线的判定解决问题;

2. 能用尺规作图:过直线外一点作这条直线的平行线。

三、教学重难点

重点:平行线的判定,尺规作图.

难点:平行线的判定的灵活应用.

四、教学策略

1.通过复习平行线的作法引导学生发现并归纳平行线的判定1,再通过判定1让学生合作探究归纳判定2和判定3,经历知识的生成过程和符号语言的表述,用尺规作平行线是对判定方法的灵活运用.

2.练习环节可以让学生先尝试描述,教师引导并规范,尺规作图环节让学生大胆尝试,可以利用草图帮助分析,理解作图原理.

五、教学过程

(一)复习导入

1.在同一平面内不重合的两条直线,有哪几种位置关系?

2.如何判断两条直线平行呢?(①平行线的定义;②平行公理的推论.)

(二)新知探究

任务一:平行线的判定

你还记得如何用直尺和三角板画平行线吗?

探究1:1.在画图过程中,三角板在做什么变换?画图过程中,什么角始终保持相等?

2.将最初和最终的特殊位置抽象成几何图形如图:

你能发现判定两直线平行的方法吗?(学生思考后发言,教师补充)

【总结归纳】平行线的判定1:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行.

简写成:同位角相等,两直线平行.

几何语言:∵ ∠1=∠2(已知),∴ AB∥CD(同位角相等,两直线平行).

探究2:如图,如果∠1=∠3,能否得到AB∥CD呢?

(学生先独立思考再交流,教师注意规范学生语言)

几何语言:∵ ∠1=∠3(已知),

∴ AB∥CD(内错角相等,两直线平行).

平行线的判定2:两条直线被第三条直线所截,如果 内错角 相等,那么这两条直线平行.

简写成: 内错角相等,两直线平行.

探究3:如图,当∠1和∠4满足什么关系时,能得到AB∥CD?

(学生合作交流,教师注意规范学生语言)

平行线的判定3:两条直线被第三条直线所截,如果 同旁内角互补 ,那么这两条直线平行.

简写成: 同旁内角互补 ,两直线平行.

几何语言:∵ ∠1+∠4=180°(已知),∴ AB∥CD(同旁内角互补,两直线平行).

【总结归纳】平行线的判定方法:(表格梳理)

例1 如图,在四边形ABCD中,已知∠B=60°,∠C=120°,AB与CD平行吗?AD与BC平行吗?

(学生独立思考后尝试说出解题过程,教师进行点拨,引导学生说出每一步的推理依据,最后教师给出规范解)

【即时测评】见导学案

任务二:平行线判定的推论

思考:在同一平面内,两条直线垂直于同一条直线,这两条直线平行吗?为什么?

例2 如图,在同一平面内,直线CD、EF均与直线AB垂直,点D、F为垂足,试判断CD与EF是否平行.

(学生交流,代表上台展示多种方法)

结论:在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线平行.

【即时测评】见导学案

设计意图:让学生通过复习平行线的作图方法发现判定1,再合作探究判定2和判定3,并理解符号语言的书写规范,例1和例2是平行线判定方法的运用,让学生巩固新知并学习几何语言的书写,通过例2归纳另一个平行线的判定方法.

任务三:尺规作图

你还记得如何用尺规作一个角等于已知角吗?

如何用尺规过直线外一点P作直线AB的平行线?先画出草图,结合平行线的判定方法,你能想到怎么做吗?(学生合作探究,代表展示并说出作图思路,教师进行补充)

图(1) 图(2)

【方法归纳】先过点P作一条直线与已知直线AB相交于点O,利用尺规作图在点P处作出一个角,可以是∠POB的同位角(如图(1)),也可以是∠POB的内错角(如图(2)),从而得到平行线.

教师:还有其他的作图方法吗?请同学们课下思考,可以上网查资料.

【即时测评】见导学案

设计意图:尺规作图对学生的综合能力考查较高,让学生通过作图加深对判定的理解和运用,同时让学生课下思考更多方法,发散学生的思维.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节课关键是让学生通过作图过程发现并归纳判定1,再由判定1推理判定2和3,教师除了引导学生掌握基本的符号语言的书写外,让学生在练习中逐渐规范几何语言的书写很关键,同时尺规作图要让学生明白作图原理.

3.平行线的性质

一、课标摘录

1.掌握平行线的性质定理Ⅰ:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等。2.探索并证明平行线的性质定理Ⅱ:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。

二、教学目标

1.探索并掌握平行线的性质, 并会用符号语言表示;理解平行线的性质与判定的区别.

2.会用平行线的性质和判定进行简单的计算和推理.

三、教学重难点

重点:平行线的性质.

难点:平行线的性质和判定的综合运用.

四、教学策略

1.通过观察、猜想、验证让学生发现并归纳平行线的性质1,再通过推理得到性质2和性质3,让学生积极思考,经历知识的形成过程,体会知识间的联系并灵活运用.

2.教师注意引导学生尝试多种方法进行推理,积极发言,及时肯定学生的想法并纠正不足,强调几何语言的书写规范.

五、教学过程

(一)问题导入

1.找出图中的三线八角。

2.图中还有什么角?它们有什么性质?

3.复习平行线的判定有哪些?

(二)新知探究

任务一:探索平行线的性质

探究1:如图,已知a∥b,任意画一条直线c和直线a、b相交,找出其中的同位角,它们有什么数量关系?小组合作探究,想办法验证你的结论,并用一句话概括。

平行线的性质1:两条平行线被第三条直线所截,同位角相等.

简写成:两直线平行,同位角相等.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠1=∠2(两直线平行,同位角相等).

探究2:如图,已知a∥b,∠2和∠3是什么角?它们有什么关系?∠2和∠4呢

(学生合作交流,代表上台写出推理过程,教师进行指导)

平行线的性质2:两条平行线被第三条直线所截,内错角相等.

简写成:两直线平行,内错角相等.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠2=∠3(两直线平行,内错角相等).

平行线的性质3:两条平行线被第三条直线所截,同旁内角互补。

简写成:两直线平行,同旁内角互补.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠2+∠4=180°(两直线平行,同旁内角互补).

讨论:平行线三个性质的条件是什么?结论是什么?它与判定有什么区别?(分组讨论)

(见课件)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过观察猜想测量等方式发现平行线的性质1,再让学生通过性质1推理出性质2和性质3,体会知识间的联系,培养几何推理能力.

任务二:典例精析

例1 如图,已知直线a∥b,∠1=50°,求∠2、∠3、∠4的度数.

(紧跟例题变式)

例2 如图,在四边形ABCD中,已知AB∥CD,∠B=60°,求∠C的度数。能否求得∠AD的度数?

(紧跟例题变式)

例3 将如图所示的方格图中的图形向右平行移动4格,再向上平行移动3格,画出平行移动后的图形.

(让学生先独立思考,教师讲解并纠错)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过例题强化对平行线性质的理解和运用,让学生规范解题步骤.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

教学反思

本节课的主线是先让学生用度量的方法验证同位角相等,得出性质1,然后运用性质1让学生想办法验证另外两个性质,并通过练习让学生学会平行线的性质的运用和步骤的书写.教师注意规范学生的几何语言.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

一、课标摘录

1.理解垂线、垂线段等概念,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线;理解线段垂直平分线的概念。2.掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。3.理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离.4.识别同位角、内错角、同旁内角。5.理解平行线的概念。6.掌握平行线基本事实Ⅰ:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行;基本事实Ⅱ:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行。7.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截:如果内错角相等(或同旁内角互补),那么这两条直线平行。8.掌握平行线的性质定理Ⅰ:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等。9.探索并证明平行线的性质定理Ⅱ:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。10.能用三角板和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线。11.能用尺规作图:过直线外一点作这条直线的平行线。12.了解平行于同一条直线的两条直线平行。

二、教材分析

本章是在图形初步认识的基础之上学习的,先由三线八角引出平行线,让学生经历平行线的性质与判定等的形成与应用过程,加深对平行线的理解,它用到了前面所学的有关线和角的内容.学好本章内容尤其是平行线的性质和判定是今后学习三角形、四边形、全等和相似不可或缺的,平行线的推理及表达不仅是本章的重点,在整个初中几何中都起着重要作用。

三、教学目标

1.理解对顶角、垂线、垂线段等概念及性质,掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线;理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离。

2.理解同位角、内错角、同旁内角的概念和特征,会识别同位角、内错角和同旁内角。

3.了解平行线的概念,掌握平行线基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行,会过直线外一点画这条直线的平行线。

4.探索并证明平行线的性质和判定,能够运用平行线的性质和判定解决问题。

四、教学重难点

重点:对顶角和垂线的性质;同位角、内错角和同旁内角的识别;平行线的性质和判定;平行公理.

难点:平行线的性质和判定的综合应用.

五、本章知识结构

4.1 相交线

1.对顶角

一、课标摘录

理解对顶角的概念及性质.

二、教学目标

1.理解对顶角的概念,会识别对顶角.

2.探究并掌握对顶角的性质,能利用对顶角的性质进行简单的计算.

三、教学重难点

重点:对顶角的概念,对顶角的性质.

难点:对顶角的性质.

四、教学策略

通过观察图形抽象出对顶角的概念,探究归纳对顶角的性质,让学生经历知识的形成过程,可以采用让学生说一说、抢答、纠错等形式调动积极性,例题的解答让学生先尝试书写,教师纠正规范步骤的形式,让学生体会几何语言的规范性.

五、教学过程

(一)复习导入

1.互余、互补的概念及性质.

2.观察图片,说一说直线与直线的位置关系有几种情况?

(二)新知探究

任务一:对顶角及邻补角的概念

如图,两条直线AB和CD相交形成了四个角∠1、∠2、∠3和∠4,它们之间存在什么关系呢?(学生先独立思考,教师提问,并引导学生观察它们的位置关系)

【结论】1.∠1和∠2、∠2和∠3、∠3和∠4、∠1和∠4互为补角.

2.它们的位置关系是相邻.

邻补角的定义:如果两个角既相邻又互补,那么这两个角互为邻补角.

观察∠1和∠3,∠2和∠4,它们有什么位置关系呢?

对顶角的定义:∠1和∠3有公共顶点O,并且它们的两边互为反向延长线,这样的两个角叫做对顶角.∠2和∠4也是对顶角.

【技巧归纳】判断两个角是不是对顶角,要看它们的位置关系:有公共顶点,且两边互为反向延长线.对顶角是由两条相交直线构成的.

练一练

判断下列各图中∠1和∠2是否为对顶角,并说明理由?

设计意图:通过观察图形理解对顶角和邻补角的概念,尝试用语言进行描述概括,并通过练习强化.

任务二:对顶角的性质

思考:(1)若上面图中∠1=30°,那么∠2、∠3和∠4各等于多少度?你发现了什么?

你能说明具有这种关系的道理吗?

(学生合作探究,代表展示,教师点评)

【结论】(1)∠2=150°,∠3=30°,∠4=150°,发现∠1=∠3,∠2=∠4.

(2)由∠1和∠2互为补角,∠2和∠3互为补角,根据同角的补角相等,得∠1=∠3.

【归纳总结】对顶角的性质: 对顶角相等 .

例1 如图,直线AB、CD相交于点E,∠AEC=50°,求∠BED、∠AED、∠BEC的度数.

例2 如图,直线AB、CD相交于点O,OE平分∠BOD,∠DOE=30°,求∠AOC的度数.

【即时测评】见导学案

设计意图:通过合作探究总结对顶角的性质,通过例题加强几何语言的书写和逻辑推理能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

理解对顶角要抓住概念的本质,辨认对顶角的要领是两条直线相交构成的一对特殊位置的角.

2.垂线

一、课标摘录

1.理解垂线、垂线段等概念,能用三角板或量角器过一点画已知直线的垂线.

2.掌握基本事实:同一平面内,过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

3.理解点到直线的距离的意义,能度量点到直线的距离.

二、教学目标

1.了解垂直、垂线的概念,会用符号表示两条直线互相垂直。

2.掌握垂线的基本事实;能用三角尺和量角器过一点画已知直线的垂线.

3.了解垂线段的概念及垂线段最短的性质,理解点到直线距离的意义,能度量点到直线的距离。

三、教学重难点

重点:点到直线的距离,垂线段最短.

难点:垂线的基本事实及垂线段最短的应用.

四、教学策略

本节以垂直的定义为主线让学生经历概念理解、动手画图、归纳概括的过程,注重图形与符号语言的理解,积极思考,形成严谨的解题思维.

五、教学过程

(一)问题导入

1.如图,直线AB和CD相交,如果∠1=50°,则∠AOD=______,∠2=________.

2.若∠1=90°,∠BOD、∠AOD、∠BOC等于多少度?此时直线AB和CD是什么位置关系?

(二)新知探究

任务一:垂线的有关知识

1.垂线的定义

垂线的定义 图形和记法 符号语言

当两条直线AB、CD所构成的四个角中有一个是直角时,其他三个角也都为直角,此时,直线AB、CD互相垂直.其中一条直线叫做另一条直线的垂线,它们的交点叫做垂足. 记作:AB⊥CD(或CD⊥AB) 判定:∵ ∠AOD=90°(已知) ∴ AB⊥CD(垂直的定义) 性质:∵ AB⊥CD(已知) ∴ ∠AOD=90° ,∠AOC= ∠BOC=∠BOD=90°(垂直的定义)

例1 如图,直线AB与CD相交于点O,OE⊥AB,∠BOD=45°,求∠COE的度数.

(教师先让学生思考后尝试说出解题思路和描述符号语言,再给出规范解)

【即时测评】见导学案

2.垂线的画法

问题:(1)已知直线l,画出它的垂线,能画几条

(2)过直线l上的一点A画l的垂线,能画几条

(3)过直线l外的一点B画l的垂线,能画几条

(学生思考,教师进行点拨,并给出每种情况的作图演示)

你能总结出过一点画已知直线的垂线的步骤吗?

根据以上操作,你能得出什么结论?试用一句话概括.

(学生合作交流,代表发言,教师进行总结并规范语言)

作图步骤:1.放;2.靠;3.移;4.画.

3.基本事实:同一平面内,过一点 有且只有一条直线 与已知直线垂直.

教师指导:(1)“过一点”中的点,可以在已知直线上,也可以在已知直线外;

(2)“有且只有”中,“有”指存在性,“只有”指唯一性.

4.线段的垂直平分线:

对于线段的垂线,有一种特殊且重要的情况,如图,直线CD经过线段AB的中点O,并且垂直于线段AB,像这样垂直并且平分一条线段的直线叫做这条线段的垂直平分线(又称为中垂线)。

符号语言:∵ CD是AB的垂直平分线,∴ OA=OB,CD⊥AB.

【要点归纳】线段的垂直平分线中包含了位置关系(垂直)和数量关系(平分).

【即时测评】见导学案

设计意图:让学生通过文字语言、符号语言和图形语言的对比加深对垂直概念的理解,通过动手画垂线的过程发现并归纳基本事实,培养动手能力、符号意识和归纳能力.

任务二:垂线段及点到直线的距离

在灌溉时,要把河中的水引到农田P处,如何挖掘能使渠道最短?你知道原理是什么吗?

自学课本,完成填空:

1.从直线外一点向已知直线作垂线时,这一点与垂足之间的线段叫做垂线段.

2.连接直线外一点与直线上各点的所有线段中, 垂线段最短.

3.从直线外一点到这条直线的垂线段的长度,叫做点到直线的距离。

【概念辨析】1.区分“垂线段”和“点到直线的距离”;

2.区分“点到直线的距离”和“两点间的距离”.

(学生先自学完成填空,然后讨论交流概念辨析中的问题)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过实际情景引入垂线段和垂线段最短的性质,并通过概念辨析理解本质.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节课的知识点比较零碎,让学生在已有经验的基础上学习符号语言的描述和运用,教师除了注意规范学生的解题思路外,引导学生一题多解,同时让学生动手参与,体验知识的生成.

3.同位角、内错角、同旁内角

一、课标摘录

识别同位角、内错角、同旁内角。

二、教学目标

1.理解同位角、内错角、同旁内角的概念和特征.

2.会熟练地识别图中的同位角、内错角、同旁内角.

三、教学重难点

重点:同位角、内错角、同旁内角的识别.

难点:较复杂图形中同位角、内错角、同旁内角的识别.

四、教学策略

让学习先通过观察三线八角归纳出三类角的位置特征,初步培养模型意识,注重学生语言表达能力和归纳概括能力的培养.

五、教学过程

(一)问题导入

问题1:两条直线相交,能形成哪些角?

问题2:三条直线相交可以分为哪些情况

(二)新知探究

任务一:认识三线八角

如图,直线l与两条直线a、b分别相交于点P、Q(或直线l分别截直线a、b于点P、Q),

称直线l为截线,直线a、b为被截线,图中一共构成了几个角?这些角中还存在哪些关系呢?

活动1:观察∠1与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

同位角:两个角处于直线l的同一侧,且分别在直线a、b的同一方,这样位置的一对角叫做同位角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠2和∠6,∠3和∠7,∠4和∠8)

图形特征:形如字母“F”.

活动2:观察∠3与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

内错角:两个角处于直线l的两侧,在直线a、b的之间,这样位置的一对角叫做内错角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠4和∠6)

图形特征:形如“Z”.

活动3:观察∠4与∠5,它们具有怎样的位置关系 (比较它们与直线a、b和直线l的位置)

(学生讨论交流,代表发言,教师补充)

同旁内角:两个角处于直线l的同旁,在直线a、b的之间,这样位置的一对角叫做同旁内角.

教师提问:图中还有类似的角吗?(∠3和∠6)

图形特征:形如“U”.

【总结】

设计意图:通过观察三线八角让学生发现并归纳出三类角的位置特征,注重知识的梳理和模型意识的培养.

任务二:例题精讲

例1 看图填空:

若ED,BF被AB所截, 则∠1与_____是同位角.

若ED,BC被AF所截, 则∠3与_____是内错角.

∠1与∠3是AB和AF被_____所截构成的_______角.

∠2与∠4是_____和_____被BC所截构成的______角.

(学生独立完成后教师提问并纠错)

【即时测评】见导学案

例2 如图,直线DE,BC被直线AB所截.

(1)∠1与∠2, ∠1和∠3,∠1和∠4各是什么角?

(2)如果∠1=∠4,那么∠1与∠2相等吗?∠1与∠3互补吗?为什么?

(学生独立思考后再交流,教师给予适当指导并板书步骤)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过例题和练习加深对三线八角的理解,引导学生找到截线和被截线以及根据图形特征找角.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节内容注重培养学生观察概括抽象能力,教师要给学生充足的时间去发现各类角的特征并能用语言进行描述,同时注重模型意识的培养.

4.2 平行线

1.平行线

一、课标摘录

1.理解平行线的概念;2.掌握平行线基本事实Ⅰ:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行;3.能用三角板和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线;4.了解平行于同一条直线的两条直线平行。

二、教学目标

1.理解平行线的概念,知道平行线的符号表示.

2.掌握平行线的基本事实(平行公理及推论),会用直尺和三角板画平行线。

三、教学重难点

重点:平行线的概念、画法及平行线的基本事实.

难点:平行线的基本事实及其推论的应用.

四、教学策略

通过生活中的图片唤醒学生的已有认知,再让学生动手画图、观察发现结论,体会基本事实的意义,让学生动手动脑,合作探究,培养学习数学的兴趣,教师多鼓励学生参与课堂,踊跃发言,充分调动学习主观能动性.

五、教学过程

(一)情境导入

观察下面的图片,你发现两条直线除相交外,还存在其他的位置关系吗

(二)新知探究

任务一:平行线的概念及画法

问题1:在同一平面内,两条直线有几种位置关系

问题2:你还记得平行线的定义吗?

【结论】在同一平面内,两直线的位置关系有 平行 与 相交 两种.

定义:在同一平面内 不相交 的两条直线叫做平行线.

思考:为什么要强调“在同一平面内”呢?结合下面的长方体,说一说你的理解.

(学生先独立思考再交流,教师进行补充)

平行线的表示方法:直线a与直线b互相平行,记作“a‖b ”,

读作“直线a平行于直线b”.

活动:如图,已知直线a,你能利用直尺和三角板画一条直线b与直线a平行吗?

先自己试一试,再合作交流,并总结作图步骤.

平行线的画法:(1)放;(2)靠;(3)推;(4)画.

【即时测评】

如图,已知直线AB和直线外一点P.

画一条直线CD‖AB;

过点C画与AB平行的直线EF.

设计意图:通过先让学生通过生活中的图片唤醒已有经验,通过思考加深对概念的理解,并通过作图让学生经历平行线的形成过程,也为基本事实作铺垫.

任务二:平行线的基本事实(平行公理及推论)

思考1:通过上面的作图,你发现经过点P可以画多少条直线与直线AB平行?你能将你的结论表述出来吗?(学生独立思考后尝试组织语言,教师进行点拨)

平行线的基本事实(平行公理):经过直线外一点, 有且只有 一条直线与已知直线平行.

【补充】1.“直线外一点”是前提,若点在该直线上,则不存在直线与该直线平行.

2.“有且只有”强调直线的存在性和唯一性.

3.平行线的基本事实可以作为我们后面几何推理的依据.

思考2:在上面的图中将三角板继续向上推,画另一条直线c,则直线c与直线a也是平行的,观察直线b和直线c,有什么位置关系呢?能将你的结论表述出来吗?

(学生先动手画图,再观察思考,教师进行点拨)

平行公理的推论(平行线的传递性):如果两条直线都和第三条直线平行,那么这两条直线 也互相平行 .

几何语言:∵ b∥a,c∥a,∴ b∥c.

例1 下列说法正确的有( )

(1)不相交的两条直线必定平行.

(2)在同一平面内不重合的两条直线,如果它们不平行,那么这两条直线一定相交.

(3)过一点可以且只可以画一条直线与已知直线平行.

A.1个 B.2个 C.3个 D.0个

例2 根据下列语句,画出图形:

(1)过△ABC的顶点C,画MN∥AB;

(2)过△ABC的边AB的中点D,画平行于AC的直线,交BC于点E.

【即时测评】见导学案

设计意图:通过动手画图让学生发现并概括基本事实和平行线的传递性,认识基本的画图语言,培养抽象概念能力和语言表达能力.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

教学过程中关注学生主体地位,让学生在探索和合作交流过程中发现知识、巩固知识、形成能力,教师引导学生体会几何语言的表述,提高学生分析解决问题的能力和归纳概括能力。

2.平行线的判定

一、课标摘录

1.掌握平行线基本事实Ⅱ:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行。2.探索并证明平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截:如果内错角相等(或同旁内角互补),那么这两条直线平行。

二、教学目标

1.掌握平行线的判定方法,并会运用平行线的判定解决问题;

2. 能用尺规作图:过直线外一点作这条直线的平行线。

三、教学重难点

重点:平行线的判定,尺规作图.

难点:平行线的判定的灵活应用.

四、教学策略

1.通过复习平行线的作法引导学生发现并归纳平行线的判定1,再通过判定1让学生合作探究归纳判定2和判定3,经历知识的生成过程和符号语言的表述,用尺规作平行线是对判定方法的灵活运用.

2.练习环节可以让学生先尝试描述,教师引导并规范,尺规作图环节让学生大胆尝试,可以利用草图帮助分析,理解作图原理.

五、教学过程

(一)复习导入

1.在同一平面内不重合的两条直线,有哪几种位置关系?

2.如何判断两条直线平行呢?(①平行线的定义;②平行公理的推论.)

(二)新知探究

任务一:平行线的判定

你还记得如何用直尺和三角板画平行线吗?

探究1:1.在画图过程中,三角板在做什么变换?画图过程中,什么角始终保持相等?

2.将最初和最终的特殊位置抽象成几何图形如图:

你能发现判定两直线平行的方法吗?(学生思考后发言,教师补充)

【总结归纳】平行线的判定1:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么这两条直线平行.

简写成:同位角相等,两直线平行.

几何语言:∵ ∠1=∠2(已知),∴ AB∥CD(同位角相等,两直线平行).

探究2:如图,如果∠1=∠3,能否得到AB∥CD呢?

(学生先独立思考再交流,教师注意规范学生语言)

几何语言:∵ ∠1=∠3(已知),

∴ AB∥CD(内错角相等,两直线平行).

平行线的判定2:两条直线被第三条直线所截,如果 内错角 相等,那么这两条直线平行.

简写成: 内错角相等,两直线平行.

探究3:如图,当∠1和∠4满足什么关系时,能得到AB∥CD?

(学生合作交流,教师注意规范学生语言)

平行线的判定3:两条直线被第三条直线所截,如果 同旁内角互补 ,那么这两条直线平行.

简写成: 同旁内角互补 ,两直线平行.

几何语言:∵ ∠1+∠4=180°(已知),∴ AB∥CD(同旁内角互补,两直线平行).

【总结归纳】平行线的判定方法:(表格梳理)

例1 如图,在四边形ABCD中,已知∠B=60°,∠C=120°,AB与CD平行吗?AD与BC平行吗?

(学生独立思考后尝试说出解题过程,教师进行点拨,引导学生说出每一步的推理依据,最后教师给出规范解)

【即时测评】见导学案

任务二:平行线判定的推论

思考:在同一平面内,两条直线垂直于同一条直线,这两条直线平行吗?为什么?

例2 如图,在同一平面内,直线CD、EF均与直线AB垂直,点D、F为垂足,试判断CD与EF是否平行.

(学生交流,代表上台展示多种方法)

结论:在同一平面内,垂直于同一条直线的两条直线平行.

【即时测评】见导学案

设计意图:让学生通过复习平行线的作图方法发现判定1,再合作探究判定2和判定3,并理解符号语言的书写规范,例1和例2是平行线判定方法的运用,让学生巩固新知并学习几何语言的书写,通过例2归纳另一个平行线的判定方法.

任务三:尺规作图

你还记得如何用尺规作一个角等于已知角吗?

如何用尺规过直线外一点P作直线AB的平行线?先画出草图,结合平行线的判定方法,你能想到怎么做吗?(学生合作探究,代表展示并说出作图思路,教师进行补充)

图(1) 图(2)

【方法归纳】先过点P作一条直线与已知直线AB相交于点O,利用尺规作图在点P处作出一个角,可以是∠POB的同位角(如图(1)),也可以是∠POB的内错角(如图(2)),从而得到平行线.

教师:还有其他的作图方法吗?请同学们课下思考,可以上网查资料.

【即时测评】见导学案

设计意图:尺规作图对学生的综合能力考查较高,让学生通过作图加深对判定的理解和运用,同时让学生课下思考更多方法,发散学生的思维.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

(六)教学反思

本节课关键是让学生通过作图过程发现并归纳判定1,再由判定1推理判定2和3,教师除了引导学生掌握基本的符号语言的书写外,让学生在练习中逐渐规范几何语言的书写很关键,同时尺规作图要让学生明白作图原理.

3.平行线的性质

一、课标摘录

1.掌握平行线的性质定理Ⅰ:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等。2.探索并证明平行线的性质定理Ⅱ:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补)。

二、教学目标

1.探索并掌握平行线的性质, 并会用符号语言表示;理解平行线的性质与判定的区别.

2.会用平行线的性质和判定进行简单的计算和推理.

三、教学重难点

重点:平行线的性质.

难点:平行线的性质和判定的综合运用.

四、教学策略

1.通过观察、猜想、验证让学生发现并归纳平行线的性质1,再通过推理得到性质2和性质3,让学生积极思考,经历知识的形成过程,体会知识间的联系并灵活运用.

2.教师注意引导学生尝试多种方法进行推理,积极发言,及时肯定学生的想法并纠正不足,强调几何语言的书写规范.

五、教学过程

(一)问题导入

1.找出图中的三线八角。

2.图中还有什么角?它们有什么性质?

3.复习平行线的判定有哪些?

(二)新知探究

任务一:探索平行线的性质

探究1:如图,已知a∥b,任意画一条直线c和直线a、b相交,找出其中的同位角,它们有什么数量关系?小组合作探究,想办法验证你的结论,并用一句话概括。

平行线的性质1:两条平行线被第三条直线所截,同位角相等.

简写成:两直线平行,同位角相等.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠1=∠2(两直线平行,同位角相等).

探究2:如图,已知a∥b,∠2和∠3是什么角?它们有什么关系?∠2和∠4呢

(学生合作交流,代表上台写出推理过程,教师进行指导)

平行线的性质2:两条平行线被第三条直线所截,内错角相等.

简写成:两直线平行,内错角相等.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠2=∠3(两直线平行,内错角相等).

平行线的性质3:两条平行线被第三条直线所截,同旁内角互补。

简写成:两直线平行,同旁内角互补.

符号语言:∵a∥b(已知),∴∠2+∠4=180°(两直线平行,同旁内角互补).

讨论:平行线三个性质的条件是什么?结论是什么?它与判定有什么区别?(分组讨论)

(见课件)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过观察猜想测量等方式发现平行线的性质1,再让学生通过性质1推理出性质2和性质3,体会知识间的联系,培养几何推理能力.

任务二:典例精析

例1 如图,已知直线a∥b,∠1=50°,求∠2、∠3、∠4的度数.

(紧跟例题变式)

例2 如图,在四边形ABCD中,已知AB∥CD,∠B=60°,求∠C的度数。能否求得∠AD的度数?

(紧跟例题变式)

例3 将如图所示的方格图中的图形向右平行移动4格,再向上平行移动3格,画出平行移动后的图形.

(让学生先独立思考,教师讲解并纠错)

【即时测评】见导学案

设计意图:通过例题强化对平行线性质的理解和运用,让学生规范解题步骤.

(三)当堂达标(要求:限时5分钟,独立完成后组内订正,成绩计入小组量化.)

见导学案

(四)课堂小结

见课件

(五)板书设计

教学反思

本节课的主线是先让学生用度量的方法验证同位角相等,得出性质1,然后运用性质1让学生想办法验证另外两个性质,并通过练习让学生学会平行线的性质的运用和步骤的书写.教师注意规范学生的几何语言.

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录