16.2探索微观世界的历程课件(31页)2025-2026学年九年级物理全册北师大版(2024)

文档属性

| 名称 | 16.2探索微观世界的历程课件(31页)2025-2026学年九年级物理全册北师大版(2024) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-12 22:29:01 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

幻灯片 1:封面

标题:16.2 探索微观世界的历程

学科:物理

年级:九年级

授课教师:[你的姓名]

幻灯片 2:课程引入

生活现象提问:

我们身边的物质形形色色,有坚硬的岩石、流动的水、看不见的空气。这些物质是由什么构成的?它们是否可以无限分割下去?

一杯水可以分成水滴,水滴可以分成更小的水珠,一直分下去,最终会得到什么?

宏观与微观的对比:

展示宏观世界的图片,如高山、大海、森林,再展示通过显微镜观察到的微观图片,如细胞、细菌、晶体结构,引出微观世界的概念。

提出问题:微观世界的尺度有多小?人类是如何逐步揭开微观世界神秘面纱的?

引入主题:本节课将带领大家回顾人类探索微观世界的漫长历程,了解在这个过程中科学家们的重要发现和贡献,感受科学探索的魅力。

幻灯片 3:古代对物质构成的猜想

中国古代的物质观:

早在春秋战国时期,我国古代思想家就对物质的构成有了初步的猜想。墨家提出 “端” 的概念,认为 “端” 是物质不可再分的最小单位,类似于原子的概念。

道家思想中也有 “一尺之棰,日取其半,万世不竭” 的说法,探讨了物质是否可以无限分割的问题。

图示:展示中国古代思想家的画像和相关典籍的记载。

古希腊的原子论:

古希腊哲学家德谟克利特提出了原子论,他认为万物都是由不可分割的原子构成的,原子在虚空中不断运动,原子的种类和数量不同,构成的物质也不同。

亚里士多德则反对原子论,他认为物质是连续的,可以无限分割,这种观点在很长一段时间内占据主导地位。

图示:德谟克利特的画像和原子论的示意图。

古代猜想的意义:

虽然古代的猜想缺乏实验依据,但它们开启了人类对物质构成的思考,为后来微观世界的探索奠定了思想基础。

幻灯片 4:近代原子论的建立

道尔顿的原子学说:

19 世纪初,英国科学家道尔顿通过对气体性质和化学反应的研究,提出了近代原子学说。他认为物质是由原子构成的,原子是不可再分的实心球体,同种元素的原子性质和质量相同,不同元素的原子性质和质量不同,化学反应中原子重新组合。

道尔顿的原子学说解释了当时的许多化学现象,如化学变化中元素的种类和质量不变等,标志着近代化学的开端。

图示:道尔顿的画像和他提出的原子模型示意图(实心球模型)。

阿伏伽德罗的分子假说:

19 世纪初,意大利科学家阿伏伽德罗提出了分子假说,他认为分子是构成物质的基本单位,分子是由原子构成的,气体分子可以由多个原子构成。

分子假说解释了气体反应的体积关系,完善了道尔顿的原子学说,形成了原子 - 分子论。

图示:阿伏伽德罗的画像和分子构成的示意图。

幻灯片 5:原子结构的探索

汤姆生发现电子:

19 世纪末,英国物理学家汤姆生通过研究阴极射线发现了电子。他发现阴极射线是一种带负电的粒子流,这种粒子的质量比氢原子小得多,他将其命名为电子。

电子的发现说明原子并不是不可再分的,原子内部存在带负电的电子,打破了道尔顿的实心球原子模型。

汤姆生提出了 “枣糕模型”(也叫 “西瓜模型”),认为原子是一个均匀带正电的球体,电子像枣子一样镶嵌在其中。

图示:汤姆生的画像、阴极射线实验装置图和 “枣糕模型” 示意图。

卢瑟福的核式结构模型:

20 世纪初,英国物理学家卢瑟福进行了 α 粒子散射实验。他用 α 粒子轰击金箔,发现大多数 α 粒子穿过金箔后沿原方向前进,少数 α 粒子发生了较大角度的偏转,极少数 α 粒子甚至被反弹回来。

根据实验结果,卢瑟福提出了原子核式结构模型:原子是由位于中心的原子核和核外电子组成的,原子核带正电,体积很小但质量很大,电子带负电,在原子核外绕核运动,原子内部大部分是空的。

图示:卢瑟福的画像、α 粒子散射实验装置图和核式结构模型示意图。

幻灯片 6:原子核的组成

质子的发现:

1919 年,卢瑟福用 α 粒子轰击氮原子核,发现了一种带正电的粒子,其电荷量与电子电荷量相等,质量约为电子质量的 1836 倍,他将这种粒子命名为质子。

质子的发现表明原子核并不是不可再分的,原子核内存在质子。

图示:质子发现实验示意图和质子的符号表示。

中子的发现:

20 世纪 30 年代,科学家发现原子核的质量总是大于核内质子的总质量,推测原子核内还存在一种不带电的粒子。1932 年,英国物理学家查德威克通过实验证实了中子的存在,中子的质量与质子质量几乎相等,不带电。

中子的发现完善了原子核的组成理论,原子核是由质子和中子组成的,质子带正电,中子不带电,质子数决定了元素的种类。

图示:查德威克的画像、中子发现实验示意图和原子核组成示意图。

核电荷数与质量数:

原子核所带的正电荷数等于核内质子数,称为核电荷数。原子核的质量数等于质子数与中子数之和。

用元素符号表示原子时,通常在元素符号的左上角标注质量数,左下角标注核电荷数,如\(_{1}^{1}\text{H}\)表示氢原子,质子数为 1,质量数为 1;\(_{6}^{12}\text{C}\)表示碳原子,质子数为 6,质量数为 12。

幻灯片 7:微观粒子的进一步探索

夸克模型:

20 世纪 60 年代,科学家发现质子、中子等粒子并不是基本粒子,它们是由更小的粒子 —— 夸克组成的。夸克有多种类型,如上夸克、下夸克、奇异夸克等,它们带有分数电荷。

夸克不能单独存在,总是被束缚在质子、中子等粒子内部,这种现象称为夸克禁闭。

图示:夸克组成质子和中子的示意图。

其他微观粒子:

随着研究的深入,科学家发现了更多的微观粒子,如电子、μ 子、τ 子等轻子;光子、胶子等规范玻色子,它们在粒子之间传递相互作用。

这些微观粒子构成了物质的基本单元,它们之间的相互作用决定了物质的性质和行为。

图示:不同微观粒子的符号和分类表。

粒子加速器的作用:

粒子加速器是探索微观粒子的重要工具,它可以将微观粒子加速到很高的速度,使其发生碰撞,从而产生新的粒子,帮助科学家研究微观粒子的性质和相互作用。

世界上著名的粒子加速器有欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)等,我国也有北京正负电子对撞机等重要的粒子加速装置。

图示:大型强子对撞机的图片和工作原理示意图。

幻灯片 8:探索微观世界的工具

显微镜:

光学显微镜:利用可见光通过透镜成像,能观察到细胞、细菌等微米级的物体,放大倍数可达数千倍。但由于光的衍射限制,光学显微镜的分辨率有限,无法观察到更小的微观粒子。

电子显微镜:利用电子束代替可见光,电子的波长比可见光短得多,因此电子显微镜的分辨率更高,放大倍数可达数百万倍甚至更高,能观察到原子、分子的结构。例如,透射电子显微镜可以观察到材料的晶体结构,扫描电子显微镜可以观察到物体表面的微观形貌。

图示:光学显微镜和电子显微镜的图片,以及它们观察到的微观图像对比。

其他探测仪器:

质谱仪:用于测量微观粒子的质量和电荷比,通过分析粒子在电磁场中的运动轨迹来确定粒子的性质,在化学分析、核物理研究等领域有广泛应用。

云室:可以观察带电粒子的运动轨迹,当带电粒子穿过云室中的饱和蒸汽时,会使蒸汽电离,形成一条可见的径迹,通过径迹的形状和长度可以研究粒子的性质。

图示:质谱仪和云室的图片,以及它们记录的粒子轨迹图像。

幻灯片 9:探索微观世界的意义

推动科学理论的发展:

对微观世界的探索不断推动着物理学和化学等学科理论的发展。从原子论到量子力学,每一次对微观粒子的新发现都带来了科学理论的重大突破,加深了人类对物质世界本质的认识。

量子力学的建立解释了微观粒子的运动规律,为现代信息技术、新材料科学等领域的发展奠定了理论基础。

图示:量子力学相关的理论公式和科学家画像(如普朗克、玻尔、爱因斯坦等)。

促进技术创新:

微观世界的探索带动了一系列技术的创新和应用。例如,半导体技术基于对半导体材料中电子行为的研究,推动了集成电路、计算机、智能手机等电子设备的发展;纳米技术通过控制物质的微观结构,制造出具有特殊性能的纳米材料,应用于医疗、环保、能源等领域。

图示:半导体芯片、纳米材料应用的图片,说明微观研究对技术的推动作用。

改善人类生活:

微观世界的研究成果广泛应用于医学领域,如通过对病毒、细菌等微生物的研究,开发出抗生素、疫苗等药物,治疗各种疾病;利用基因编辑技术,有望治愈一些遗传性疾病。

在能源领域,对核聚变的研究如果取得突破,将为人类提供清洁、高效的能源,解决能源危机。

图示:疫苗研发、核聚变实验装置的图片,展示微观研究对生活的改善。

幻灯片 10:课堂练习

选择题:

提出近代原子学说的科学家是( )

A. 德谟克利特 B. 道尔顿 C. 汤姆生 D. 卢瑟福

发现电子的科学家是( )

A. 卢瑟福 B. 汤姆生 C. 查德威克 D. 道尔顿

下列关于原子核的说法,正确的是( )

A. 原子核是由电子和质子组成的 B. 原子核是由质子和中子组成的 C. 原子核带负电 D. 原子核的质量很小

填空题:

汤姆生提出的原子模型是______模型,卢瑟福通过 α 粒子散射实验提出了______结构模型。

原子核是由______和______组成的,其中______带正电,______不带电。

电子的发现说明原子是______(填 “可分” 或 “不可分”)的。

简答题:

简述卢瑟福 α 粒子散射实验的现象和结论。

举例说明探索微观世界对技术发展的促进作用。

幻灯片 11:课堂总结

探索历程回顾:从古代对物质构成的猜想,到近代道尔顿原子学说的建立,再到汤姆生发现电子、卢瑟福提出核式结构模型,以及后来原子核组成和夸克等微观粒子的发现,人类对微观世界的认识不断深入。

重要发现与模型:电子的发现打破了原子不可再分的观念;卢瑟福的核式结构模型揭示了原子的内部结构;质子和中子的发现明确了原子核的组成;夸克模型进一步探索了基本粒子的构成。

探索工具的作用:显微镜、粒子加速器、质谱仪等工具为微观世界的探索提供了有力支持,帮助科学家观察和研究微观粒子。

探索意义:推动了科学理论的发展,促进了技术创新,改善了人类生活,体现了人类对未知世界的好奇心和探索精神。

核心启示:科学探索是一个不断继承和发展的过程,每一次新的发现都建立在之前研究的基础上,同时又会带来新的问题和挑战,激励着人类不断前行。

幻灯片 12:课后作业

书面作业:完成课本上关于探索微观世界历程的练习题,包括重要科学家及其贡献、原子结构模型的发展等题目。

实践作业:

查阅资料,制作一份关于 “人类探索微观世界历程” 的时间轴,标注重要事件和科学家。

观察身边的物质,如食盐晶体、金属制品等,思考它们的微观结构可能是什么样的,并用简单的示意图表示出来。

拓展作业:查阅资料,了解量子计算机的工作原理,以及它与传统计算机在处理信息方式上的区别,撰写一篇 400 字左右的短文。

2024北师大版物理九年级全册

16.2探索微观世界的历程

第十六章 永恒的探索:宇宙和粒子

授课教师: . 班 级: . 时 间: .

学习目标

了解物质世界从微观到宏观的尺度。

02

01

03

了解纳米科学技术及发展前景。

掌握原子的核式结构模型。

观察与思考

我国古代人民很早就有了“物质无限可分”的思想。战国时期的《庄子·天下》中就有“一尺之棰,日取其半,万世不竭”的记载,也就是说有限的物体可以无限地分割下去,这体现了有限和无限的辩证统那么物质真的可以无限分割下去吗 是否存在组一成物质的最小单元呢

思维的火花

德谟克里特

(约公元前460-约公元前370)

正像绿墙是由树干和枝叶组成似的,

——德谟克里特

大自然的物都是由看不见的微小粒子

——原子构成,

原子不能消失,但也不会无中生有。

德谟克里特的原子论缺少科学的实验基础,长期以来并不为人们所认同。直到17世纪,以“化学之父”道尔顿和玻意耳为代表的科学家通过大量的实验才复活和确立了原子论。

“化学之父”道尔顿

(1766—1844)

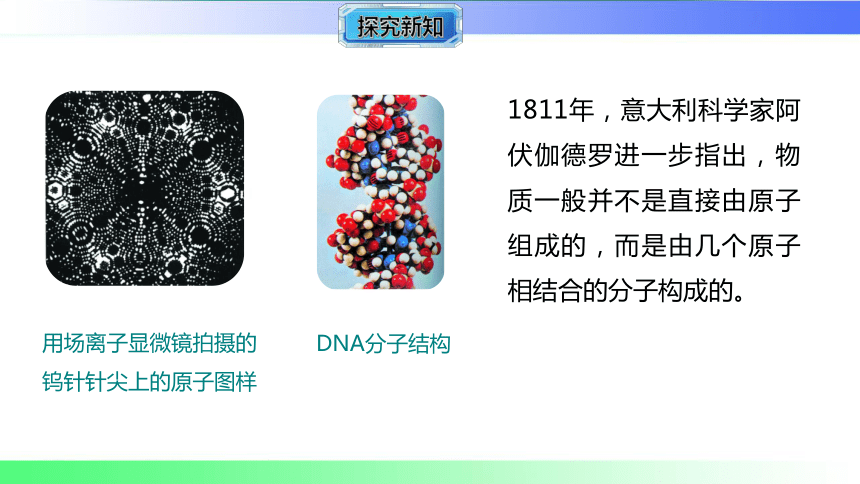

用场离子显微镜拍摄的钨针针尖上的原子图样

DNA分子结构

1811年,意大利科学家阿伏伽德罗进一步指出,物质一般并不是直接由原子组成的,而是由几个原子相结合的分子构成的。

(1)原子论的确立

人们把物质由原子构成的学说称为原子论。在17世纪下半叶和18世纪,以玻意耳和道尔顿为代表的科学家复活并确立了原子论。

走向科学

(2)分子论的确立

1811年,意大利科学家阿伏伽德罗指出,无论化合物还是单质,它们一般并不是直接由原子组成的,而是由几个原子相结合的分子构成的。把物质由分子和原子构成的学说称为原子一分子论。

(3)近代原子一分子论确立的事实:

①多数物质可由其他物质通过化学反应合成,这些物质称为化合物;

②一些物质不能由其他物质通过化学反应来合成,这些物质称为单质,也称为元素;

③对应各种元素,存在着各种原子,元素的差异就在于它们的原子是不相同的。原子是元素保持其化学性质的最小单元;

④单质的分子由同种原子构成,化合物的分子由两种或两种以上的原子构成。

(1)19世纪下半叶,人们发现了阴极射线。

(2)1897年,英国物理学家汤姆孙通过实验发现,原来阴极射线是一种带负电的粒子流,后来人们把这种粒子称为电子。电子的发现揭开了原子世界神秘面纱的一角,汤姆孙因此获得了1906年诺贝尔物理学奖。

原子的组成:解开原子的“面纱”

英国—汤姆孙(1856-1940)

电子的发现,打破了原子不可分的概念,是人类对物质结构认识上的一次飞跃,并掀起了新一轮探索物质微观结构的热潮。

(1)散射实验

20世纪初,人们发展了一种实验方法:用一些已知的粒子,如电子、a粒子等轰击很薄的金属箔,它们与金属原子会产生相互作用而发生偏转。通过观察这些粒子穿过箔片时的偏转情况,可以获得原子内部的信息。这种实验叫散射实验。

原子核的发现

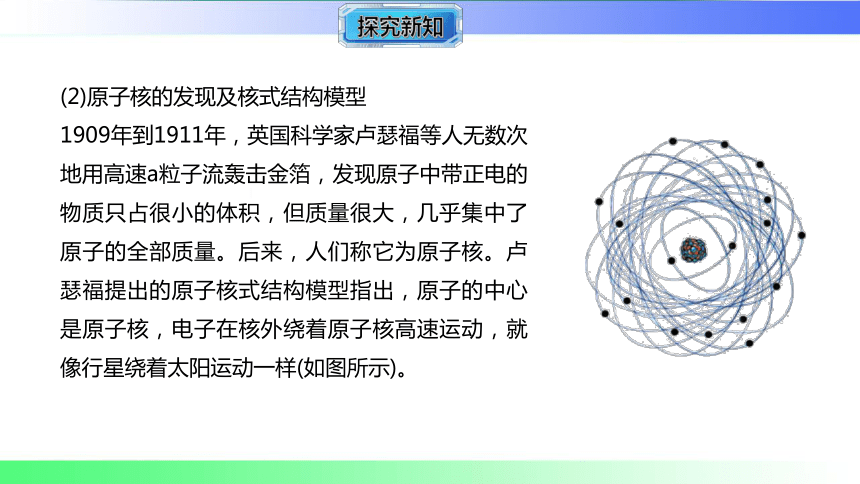

(2)原子核的发现及核式结构模型

1909年到1911年,英国科学家卢瑟福等人无数次地用高速a粒子流轰击金箔,发现原子中带正电的物质只占很小的体积,但质量很大,几乎集中了原子的全部质量。后来,人们称它为原子核。卢瑟福提出的原子核式结构模型指出,原子的中心是原子核,电子在核外绕着原子核高速运动,就像行星绕着太阳运动一样(如图所示)。

时间 人员 发现物质 相关理论

1919年 卢瑟福 发现质子 确定了原子核就是由质子、中子构成的,如图所示:

1932年 查德威克 发现中子 汤姆孙的枣糕模型

英国物理学家汤姆孙

卢瑟福的有核模型、行星模型

原子由原子核和核外电子构成,原子核带正电,电子带等量的负电,原子核由质子和中子构成,质子带正电,中子不带电,质子、中子由夸克组成。

1964年 盖尔曼 夸克模型:质子、中子、介子、超子等都由三种基础粒子构成,它们分别为上夸克、下夸克和奇异夸克。质子由两个上夸克和一个下夸克构成;中子由两个下夸克和一个上夸克构成

1974年 丁肇中、 里克特 发现 新粒子,它的存在表明应该还有一种称为粲夸克的基础粒子

基本粒子:探索未有穷期

人们认知的构成物质的最小、最基本的单位称为基本粒子,基本粒子是组成各种各样物质的基础。

1.微观粒子及其尺度

在物理学中,原子、原子核及更小的粒子统称为微观粒子,简称粒子。微观粒子的空间尺度如图所示,从图中可以看出它们的空间尺度都小于10-9 m。

纳米科技

2.纳米和纳米科技

(1)纳米:10-9 m 是一个长度单位,称作纳米,符号为 nm 。纳米这个单位很小,10 个氢原子排列起来的长度约为 1nm,1 nm= 10-9 m。

(2)纳米科技:人们力图在纳米尺度上了解和控制物质时,所发现的许多新现象,所发明的许多新技术,称为纳米科技。

(3)纳米科技的发展及前景

①纳米科技的发展:在冶金领域,在金属加工过程中加入由纳米材料合成的烧结添加剂,能够得到纯度更好的产品;在医学领域,可以用纳米材料代替人体某些病变的器官进行器官移植手术;在化工催化领域,各种纳米催化材料大大提高了工业效率;在陶瓷领域,纳米材料制作的陶瓷具有更好的耐热性、柔韧性和硬度……

②纳米科技的前景:展望未来,由于可以通过精确地控制原子或分子来制造产品,生产过程中将不会产生副产品和废物;利用纳米技术,人类还可能在原子和分子尺度上诊断和治愈疾病,甚至修补细胞;人类可以将导线做得更细,应用纳米技术,必将迎来一场新的技术革命。

主题情境

图中“一尺之棰,日取其半,万世不竭……”的思想,是我国古代大思想家庄子远在古希腊原子论之前就提出的,人类立足“有限”,却一直相信“无限”,

就像一根砍不完的木头。

任务一

2

3

4

5

6

1

1.庄子的这句话里面包含了古代关于物质________可分的思想。

无限

了解物质的组成

2.假如给庄子一台显微镜观察分子。你会给庄子提供一台________(填“光学”或“电子”)显微镜。

电子

2

3

4

5

6

1

3.工厂伐木时,飞出很多木头屑,一粒木头屑________(填“是”或“不是”)一个分子。

不是

任务二

探索微观粒子

2

3

4

5

6

1

4.当木头被切割至直径约为________m数量级微小木块时就达到原子大小了。

A.10-2 B.10-9

C.10-10 D.10-15

C

2

3

4

5

6

1

5.木头被切割至原子大小后还能再分吗?被评为“物理最美实验”之一的α粒子散射实验可以继续探索原子的组成。

(1)进行α粒子散射实验得出原子核式结构模型的科学家是( )

A.卢瑟福

B.汤姆孙

C.阿伏伽德罗

A

2

3

4

5

6

1

(2)如图所示,α粒子散射实验的结果发现,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数α粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数的α粒子偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。根据实验现象,科学家提出:“原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”,这个“很小的结构”指的是________。

原子核

2

3

4

5

6

1

(3)原子核式结构模型与下列哪个模型相似( )

(4)如图所示的是用来说明原子及原子核结构情况的示意图。图中A指的是________,B指的是________。原子核内的________带正电,________不带电。由此图提供的信息可知:原子核内中子

________(填“可以”或“不能”)再分。

2

3

4

5

6

1

D

电子

质子

质子

中子

可以

6.在木头、原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是________。空间尺度最大的是__________。

夸克

任务三

知道自然的尺度

2

3

4

5

6

1

木头

探索微观世界的历程

原子论:从思维的火花走向科学

纳米科技:从幻想到现实

原子的组成:揭开原子的“面纱”

纳米换算

核外电子

纳米应用

原子核

质子

中子

基本粒子:探索未有穷期

谢谢观看!

幻灯片 1:封面

标题:16.2 探索微观世界的历程

学科:物理

年级:九年级

授课教师:[你的姓名]

幻灯片 2:课程引入

生活现象提问:

我们身边的物质形形色色,有坚硬的岩石、流动的水、看不见的空气。这些物质是由什么构成的?它们是否可以无限分割下去?

一杯水可以分成水滴,水滴可以分成更小的水珠,一直分下去,最终会得到什么?

宏观与微观的对比:

展示宏观世界的图片,如高山、大海、森林,再展示通过显微镜观察到的微观图片,如细胞、细菌、晶体结构,引出微观世界的概念。

提出问题:微观世界的尺度有多小?人类是如何逐步揭开微观世界神秘面纱的?

引入主题:本节课将带领大家回顾人类探索微观世界的漫长历程,了解在这个过程中科学家们的重要发现和贡献,感受科学探索的魅力。

幻灯片 3:古代对物质构成的猜想

中国古代的物质观:

早在春秋战国时期,我国古代思想家就对物质的构成有了初步的猜想。墨家提出 “端” 的概念,认为 “端” 是物质不可再分的最小单位,类似于原子的概念。

道家思想中也有 “一尺之棰,日取其半,万世不竭” 的说法,探讨了物质是否可以无限分割的问题。

图示:展示中国古代思想家的画像和相关典籍的记载。

古希腊的原子论:

古希腊哲学家德谟克利特提出了原子论,他认为万物都是由不可分割的原子构成的,原子在虚空中不断运动,原子的种类和数量不同,构成的物质也不同。

亚里士多德则反对原子论,他认为物质是连续的,可以无限分割,这种观点在很长一段时间内占据主导地位。

图示:德谟克利特的画像和原子论的示意图。

古代猜想的意义:

虽然古代的猜想缺乏实验依据,但它们开启了人类对物质构成的思考,为后来微观世界的探索奠定了思想基础。

幻灯片 4:近代原子论的建立

道尔顿的原子学说:

19 世纪初,英国科学家道尔顿通过对气体性质和化学反应的研究,提出了近代原子学说。他认为物质是由原子构成的,原子是不可再分的实心球体,同种元素的原子性质和质量相同,不同元素的原子性质和质量不同,化学反应中原子重新组合。

道尔顿的原子学说解释了当时的许多化学现象,如化学变化中元素的种类和质量不变等,标志着近代化学的开端。

图示:道尔顿的画像和他提出的原子模型示意图(实心球模型)。

阿伏伽德罗的分子假说:

19 世纪初,意大利科学家阿伏伽德罗提出了分子假说,他认为分子是构成物质的基本单位,分子是由原子构成的,气体分子可以由多个原子构成。

分子假说解释了气体反应的体积关系,完善了道尔顿的原子学说,形成了原子 - 分子论。

图示:阿伏伽德罗的画像和分子构成的示意图。

幻灯片 5:原子结构的探索

汤姆生发现电子:

19 世纪末,英国物理学家汤姆生通过研究阴极射线发现了电子。他发现阴极射线是一种带负电的粒子流,这种粒子的质量比氢原子小得多,他将其命名为电子。

电子的发现说明原子并不是不可再分的,原子内部存在带负电的电子,打破了道尔顿的实心球原子模型。

汤姆生提出了 “枣糕模型”(也叫 “西瓜模型”),认为原子是一个均匀带正电的球体,电子像枣子一样镶嵌在其中。

图示:汤姆生的画像、阴极射线实验装置图和 “枣糕模型” 示意图。

卢瑟福的核式结构模型:

20 世纪初,英国物理学家卢瑟福进行了 α 粒子散射实验。他用 α 粒子轰击金箔,发现大多数 α 粒子穿过金箔后沿原方向前进,少数 α 粒子发生了较大角度的偏转,极少数 α 粒子甚至被反弹回来。

根据实验结果,卢瑟福提出了原子核式结构模型:原子是由位于中心的原子核和核外电子组成的,原子核带正电,体积很小但质量很大,电子带负电,在原子核外绕核运动,原子内部大部分是空的。

图示:卢瑟福的画像、α 粒子散射实验装置图和核式结构模型示意图。

幻灯片 6:原子核的组成

质子的发现:

1919 年,卢瑟福用 α 粒子轰击氮原子核,发现了一种带正电的粒子,其电荷量与电子电荷量相等,质量约为电子质量的 1836 倍,他将这种粒子命名为质子。

质子的发现表明原子核并不是不可再分的,原子核内存在质子。

图示:质子发现实验示意图和质子的符号表示。

中子的发现:

20 世纪 30 年代,科学家发现原子核的质量总是大于核内质子的总质量,推测原子核内还存在一种不带电的粒子。1932 年,英国物理学家查德威克通过实验证实了中子的存在,中子的质量与质子质量几乎相等,不带电。

中子的发现完善了原子核的组成理论,原子核是由质子和中子组成的,质子带正电,中子不带电,质子数决定了元素的种类。

图示:查德威克的画像、中子发现实验示意图和原子核组成示意图。

核电荷数与质量数:

原子核所带的正电荷数等于核内质子数,称为核电荷数。原子核的质量数等于质子数与中子数之和。

用元素符号表示原子时,通常在元素符号的左上角标注质量数,左下角标注核电荷数,如\(_{1}^{1}\text{H}\)表示氢原子,质子数为 1,质量数为 1;\(_{6}^{12}\text{C}\)表示碳原子,质子数为 6,质量数为 12。

幻灯片 7:微观粒子的进一步探索

夸克模型:

20 世纪 60 年代,科学家发现质子、中子等粒子并不是基本粒子,它们是由更小的粒子 —— 夸克组成的。夸克有多种类型,如上夸克、下夸克、奇异夸克等,它们带有分数电荷。

夸克不能单独存在,总是被束缚在质子、中子等粒子内部,这种现象称为夸克禁闭。

图示:夸克组成质子和中子的示意图。

其他微观粒子:

随着研究的深入,科学家发现了更多的微观粒子,如电子、μ 子、τ 子等轻子;光子、胶子等规范玻色子,它们在粒子之间传递相互作用。

这些微观粒子构成了物质的基本单元,它们之间的相互作用决定了物质的性质和行为。

图示:不同微观粒子的符号和分类表。

粒子加速器的作用:

粒子加速器是探索微观粒子的重要工具,它可以将微观粒子加速到很高的速度,使其发生碰撞,从而产生新的粒子,帮助科学家研究微观粒子的性质和相互作用。

世界上著名的粒子加速器有欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(LHC)等,我国也有北京正负电子对撞机等重要的粒子加速装置。

图示:大型强子对撞机的图片和工作原理示意图。

幻灯片 8:探索微观世界的工具

显微镜:

光学显微镜:利用可见光通过透镜成像,能观察到细胞、细菌等微米级的物体,放大倍数可达数千倍。但由于光的衍射限制,光学显微镜的分辨率有限,无法观察到更小的微观粒子。

电子显微镜:利用电子束代替可见光,电子的波长比可见光短得多,因此电子显微镜的分辨率更高,放大倍数可达数百万倍甚至更高,能观察到原子、分子的结构。例如,透射电子显微镜可以观察到材料的晶体结构,扫描电子显微镜可以观察到物体表面的微观形貌。

图示:光学显微镜和电子显微镜的图片,以及它们观察到的微观图像对比。

其他探测仪器:

质谱仪:用于测量微观粒子的质量和电荷比,通过分析粒子在电磁场中的运动轨迹来确定粒子的性质,在化学分析、核物理研究等领域有广泛应用。

云室:可以观察带电粒子的运动轨迹,当带电粒子穿过云室中的饱和蒸汽时,会使蒸汽电离,形成一条可见的径迹,通过径迹的形状和长度可以研究粒子的性质。

图示:质谱仪和云室的图片,以及它们记录的粒子轨迹图像。

幻灯片 9:探索微观世界的意义

推动科学理论的发展:

对微观世界的探索不断推动着物理学和化学等学科理论的发展。从原子论到量子力学,每一次对微观粒子的新发现都带来了科学理论的重大突破,加深了人类对物质世界本质的认识。

量子力学的建立解释了微观粒子的运动规律,为现代信息技术、新材料科学等领域的发展奠定了理论基础。

图示:量子力学相关的理论公式和科学家画像(如普朗克、玻尔、爱因斯坦等)。

促进技术创新:

微观世界的探索带动了一系列技术的创新和应用。例如,半导体技术基于对半导体材料中电子行为的研究,推动了集成电路、计算机、智能手机等电子设备的发展;纳米技术通过控制物质的微观结构,制造出具有特殊性能的纳米材料,应用于医疗、环保、能源等领域。

图示:半导体芯片、纳米材料应用的图片,说明微观研究对技术的推动作用。

改善人类生活:

微观世界的研究成果广泛应用于医学领域,如通过对病毒、细菌等微生物的研究,开发出抗生素、疫苗等药物,治疗各种疾病;利用基因编辑技术,有望治愈一些遗传性疾病。

在能源领域,对核聚变的研究如果取得突破,将为人类提供清洁、高效的能源,解决能源危机。

图示:疫苗研发、核聚变实验装置的图片,展示微观研究对生活的改善。

幻灯片 10:课堂练习

选择题:

提出近代原子学说的科学家是( )

A. 德谟克利特 B. 道尔顿 C. 汤姆生 D. 卢瑟福

发现电子的科学家是( )

A. 卢瑟福 B. 汤姆生 C. 查德威克 D. 道尔顿

下列关于原子核的说法,正确的是( )

A. 原子核是由电子和质子组成的 B. 原子核是由质子和中子组成的 C. 原子核带负电 D. 原子核的质量很小

填空题:

汤姆生提出的原子模型是______模型,卢瑟福通过 α 粒子散射实验提出了______结构模型。

原子核是由______和______组成的,其中______带正电,______不带电。

电子的发现说明原子是______(填 “可分” 或 “不可分”)的。

简答题:

简述卢瑟福 α 粒子散射实验的现象和结论。

举例说明探索微观世界对技术发展的促进作用。

幻灯片 11:课堂总结

探索历程回顾:从古代对物质构成的猜想,到近代道尔顿原子学说的建立,再到汤姆生发现电子、卢瑟福提出核式结构模型,以及后来原子核组成和夸克等微观粒子的发现,人类对微观世界的认识不断深入。

重要发现与模型:电子的发现打破了原子不可再分的观念;卢瑟福的核式结构模型揭示了原子的内部结构;质子和中子的发现明确了原子核的组成;夸克模型进一步探索了基本粒子的构成。

探索工具的作用:显微镜、粒子加速器、质谱仪等工具为微观世界的探索提供了有力支持,帮助科学家观察和研究微观粒子。

探索意义:推动了科学理论的发展,促进了技术创新,改善了人类生活,体现了人类对未知世界的好奇心和探索精神。

核心启示:科学探索是一个不断继承和发展的过程,每一次新的发现都建立在之前研究的基础上,同时又会带来新的问题和挑战,激励着人类不断前行。

幻灯片 12:课后作业

书面作业:完成课本上关于探索微观世界历程的练习题,包括重要科学家及其贡献、原子结构模型的发展等题目。

实践作业:

查阅资料,制作一份关于 “人类探索微观世界历程” 的时间轴,标注重要事件和科学家。

观察身边的物质,如食盐晶体、金属制品等,思考它们的微观结构可能是什么样的,并用简单的示意图表示出来。

拓展作业:查阅资料,了解量子计算机的工作原理,以及它与传统计算机在处理信息方式上的区别,撰写一篇 400 字左右的短文。

2024北师大版物理九年级全册

16.2探索微观世界的历程

第十六章 永恒的探索:宇宙和粒子

授课教师: . 班 级: . 时 间: .

学习目标

了解物质世界从微观到宏观的尺度。

02

01

03

了解纳米科学技术及发展前景。

掌握原子的核式结构模型。

观察与思考

我国古代人民很早就有了“物质无限可分”的思想。战国时期的《庄子·天下》中就有“一尺之棰,日取其半,万世不竭”的记载,也就是说有限的物体可以无限地分割下去,这体现了有限和无限的辩证统那么物质真的可以无限分割下去吗 是否存在组一成物质的最小单元呢

思维的火花

德谟克里特

(约公元前460-约公元前370)

正像绿墙是由树干和枝叶组成似的,

——德谟克里特

大自然的物都是由看不见的微小粒子

——原子构成,

原子不能消失,但也不会无中生有。

德谟克里特的原子论缺少科学的实验基础,长期以来并不为人们所认同。直到17世纪,以“化学之父”道尔顿和玻意耳为代表的科学家通过大量的实验才复活和确立了原子论。

“化学之父”道尔顿

(1766—1844)

用场离子显微镜拍摄的钨针针尖上的原子图样

DNA分子结构

1811年,意大利科学家阿伏伽德罗进一步指出,物质一般并不是直接由原子组成的,而是由几个原子相结合的分子构成的。

(1)原子论的确立

人们把物质由原子构成的学说称为原子论。在17世纪下半叶和18世纪,以玻意耳和道尔顿为代表的科学家复活并确立了原子论。

走向科学

(2)分子论的确立

1811年,意大利科学家阿伏伽德罗指出,无论化合物还是单质,它们一般并不是直接由原子组成的,而是由几个原子相结合的分子构成的。把物质由分子和原子构成的学说称为原子一分子论。

(3)近代原子一分子论确立的事实:

①多数物质可由其他物质通过化学反应合成,这些物质称为化合物;

②一些物质不能由其他物质通过化学反应来合成,这些物质称为单质,也称为元素;

③对应各种元素,存在着各种原子,元素的差异就在于它们的原子是不相同的。原子是元素保持其化学性质的最小单元;

④单质的分子由同种原子构成,化合物的分子由两种或两种以上的原子构成。

(1)19世纪下半叶,人们发现了阴极射线。

(2)1897年,英国物理学家汤姆孙通过实验发现,原来阴极射线是一种带负电的粒子流,后来人们把这种粒子称为电子。电子的发现揭开了原子世界神秘面纱的一角,汤姆孙因此获得了1906年诺贝尔物理学奖。

原子的组成:解开原子的“面纱”

英国—汤姆孙(1856-1940)

电子的发现,打破了原子不可分的概念,是人类对物质结构认识上的一次飞跃,并掀起了新一轮探索物质微观结构的热潮。

(1)散射实验

20世纪初,人们发展了一种实验方法:用一些已知的粒子,如电子、a粒子等轰击很薄的金属箔,它们与金属原子会产生相互作用而发生偏转。通过观察这些粒子穿过箔片时的偏转情况,可以获得原子内部的信息。这种实验叫散射实验。

原子核的发现

(2)原子核的发现及核式结构模型

1909年到1911年,英国科学家卢瑟福等人无数次地用高速a粒子流轰击金箔,发现原子中带正电的物质只占很小的体积,但质量很大,几乎集中了原子的全部质量。后来,人们称它为原子核。卢瑟福提出的原子核式结构模型指出,原子的中心是原子核,电子在核外绕着原子核高速运动,就像行星绕着太阳运动一样(如图所示)。

时间 人员 发现物质 相关理论

1919年 卢瑟福 发现质子 确定了原子核就是由质子、中子构成的,如图所示:

1932年 查德威克 发现中子 汤姆孙的枣糕模型

英国物理学家汤姆孙

卢瑟福的有核模型、行星模型

原子由原子核和核外电子构成,原子核带正电,电子带等量的负电,原子核由质子和中子构成,质子带正电,中子不带电,质子、中子由夸克组成。

1964年 盖尔曼 夸克模型:质子、中子、介子、超子等都由三种基础粒子构成,它们分别为上夸克、下夸克和奇异夸克。质子由两个上夸克和一个下夸克构成;中子由两个下夸克和一个上夸克构成

1974年 丁肇中、 里克特 发现 新粒子,它的存在表明应该还有一种称为粲夸克的基础粒子

基本粒子:探索未有穷期

人们认知的构成物质的最小、最基本的单位称为基本粒子,基本粒子是组成各种各样物质的基础。

1.微观粒子及其尺度

在物理学中,原子、原子核及更小的粒子统称为微观粒子,简称粒子。微观粒子的空间尺度如图所示,从图中可以看出它们的空间尺度都小于10-9 m。

纳米科技

2.纳米和纳米科技

(1)纳米:10-9 m 是一个长度单位,称作纳米,符号为 nm 。纳米这个单位很小,10 个氢原子排列起来的长度约为 1nm,1 nm= 10-9 m。

(2)纳米科技:人们力图在纳米尺度上了解和控制物质时,所发现的许多新现象,所发明的许多新技术,称为纳米科技。

(3)纳米科技的发展及前景

①纳米科技的发展:在冶金领域,在金属加工过程中加入由纳米材料合成的烧结添加剂,能够得到纯度更好的产品;在医学领域,可以用纳米材料代替人体某些病变的器官进行器官移植手术;在化工催化领域,各种纳米催化材料大大提高了工业效率;在陶瓷领域,纳米材料制作的陶瓷具有更好的耐热性、柔韧性和硬度……

②纳米科技的前景:展望未来,由于可以通过精确地控制原子或分子来制造产品,生产过程中将不会产生副产品和废物;利用纳米技术,人类还可能在原子和分子尺度上诊断和治愈疾病,甚至修补细胞;人类可以将导线做得更细,应用纳米技术,必将迎来一场新的技术革命。

主题情境

图中“一尺之棰,日取其半,万世不竭……”的思想,是我国古代大思想家庄子远在古希腊原子论之前就提出的,人类立足“有限”,却一直相信“无限”,

就像一根砍不完的木头。

任务一

2

3

4

5

6

1

1.庄子的这句话里面包含了古代关于物质________可分的思想。

无限

了解物质的组成

2.假如给庄子一台显微镜观察分子。你会给庄子提供一台________(填“光学”或“电子”)显微镜。

电子

2

3

4

5

6

1

3.工厂伐木时,飞出很多木头屑,一粒木头屑________(填“是”或“不是”)一个分子。

不是

任务二

探索微观粒子

2

3

4

5

6

1

4.当木头被切割至直径约为________m数量级微小木块时就达到原子大小了。

A.10-2 B.10-9

C.10-10 D.10-15

C

2

3

4

5

6

1

5.木头被切割至原子大小后还能再分吗?被评为“物理最美实验”之一的α粒子散射实验可以继续探索原子的组成。

(1)进行α粒子散射实验得出原子核式结构模型的科学家是( )

A.卢瑟福

B.汤姆孙

C.阿伏伽德罗

A

2

3

4

5

6

1

(2)如图所示,α粒子散射实验的结果发现,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原方向前进,但是有少数α粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数的α粒子偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。根据实验现象,科学家提出:“原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上”,这个“很小的结构”指的是________。

原子核

2

3

4

5

6

1

(3)原子核式结构模型与下列哪个模型相似( )

(4)如图所示的是用来说明原子及原子核结构情况的示意图。图中A指的是________,B指的是________。原子核内的________带正电,________不带电。由此图提供的信息可知:原子核内中子

________(填“可以”或“不能”)再分。

2

3

4

5

6

1

D

电子

质子

质子

中子

可以

6.在木头、原子、夸克、质子、分子、α粒子等微观粒子中,空间尺度最小的是________。空间尺度最大的是__________。

夸克

任务三

知道自然的尺度

2

3

4

5

6

1

木头

探索微观世界的历程

原子论:从思维的火花走向科学

纳米科技:从幻想到现实

原子的组成:揭开原子的“面纱”

纳米换算

核外电子

纳米应用

原子核

质子

中子

基本粒子:探索未有穷期

谢谢观看!

同课章节目录