湖南省衡阳县第四中学2026届高三上学期开学摸底检测历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖南省衡阳县第四中学2026届高三上学期开学摸底检测历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 17:32:26 | ||

图片预览

文档简介

衡阳县四中2026届高三开学摸底检测

历史

分值:100 分 时间:75 分钟

一、选择题:本题共15题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.大汶口遗址、王因遗址出土了作为家畜的黄牛骨、水牛骨。距今五六千年前的新石器时代晚期,犁耕出现。由此可知,当时( )

A.水牛开始应用于农业生产 B.原始农业得到发展

C.犁耕技术取得革命性突破 D.铁犁牛耕得到推广

2.对下表的合理解释是( )

西汉时期酷吏数量分布表(以西汉皇帝在位先后排列)

时期 景帝 武帝 昭帝 宣帝 成帝

数量(人) 2 11 1 2 1

A.景帝少用酷吏因为儒学受尊崇 B.武帝任用酷吏以贯彻中央意志

C.宣帝不重酷吏缘于法家据主导 D.成帝慎用酷吏使王朝走向强盛

3.北魏前期,外戚以代人贵族为主,汉人不占优势,且以中小士族为主。北魏后期,汉人大族外戚成为主角。这一变化( )

A.意味着代入贵族远离统治圈 B.说明华夏认同观念产生

C.助力汉人重新执掌最高权力 D.与国家的发展转型相关

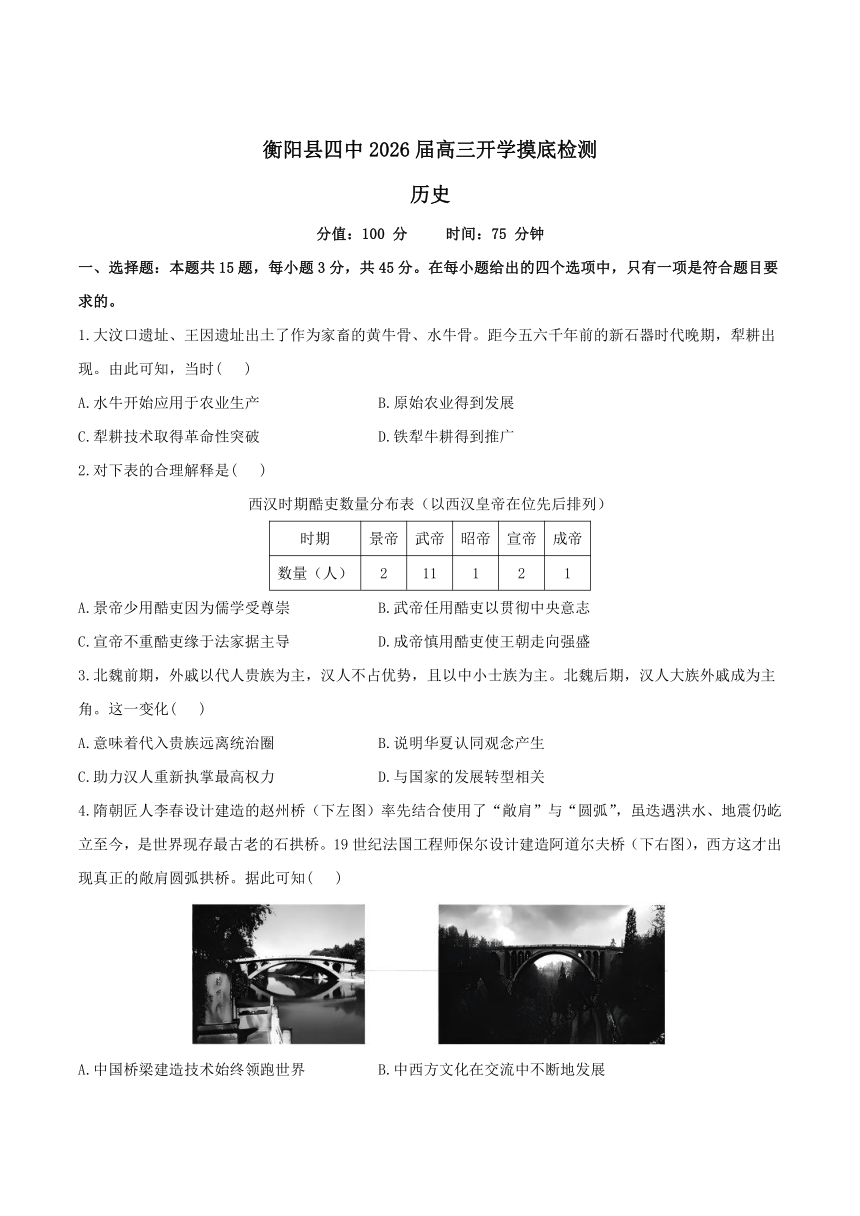

4.隋朝匠人李春设计建造的赵州桥(下左图)率先结合使用了“敞肩”与“圆弧”,虽迭遇洪水、地震仍屹立至今,是世界现存最古老的石拱桥。19世纪法国工程师保尔设计建造阿道尔夫桥(下右图),西方这才出现真正的敞肩圆弧拱桥。据此可知( )

A.中国桥梁建造技术始终领跑世界 B.中西方文化在交流中不断地发展

C.赵州桥的设计兼具实用性和美学 D.近现代西方桥梁建筑技术的停滞

5.宋代种植经济作物和从事商业性农业比种植粮食作物获利更多。一些地方将田地改成桑田或改种酿造酒曲用的糯米、制糖用的甘蔗等,甚至还出现了固定种植经济作物的农户。这说明宋代( )

A.传统自然经济结构有所突破 B.重农抑商政策发生转变

C.耕地面积以及粮食产量减少 D.经济重心南移已经完成

6.《西游记》中,孙悟空漂洋过海到“灵台方寸山,斜月三星洞”,六七年间与众师兄“讲经论道、习字焚香”,“闲时即扫地锄园,养花修树,寻柴燃火,挑水运浆”,最后在通过了菩提祖师的考验后学会了七十二变、腾云驾雾的本领。据此可知,孙悟空的学习经历体现了( )

A.佛教“苦行僧”修行精神 B.道家“顺其自然”的理念

C.理学“格物致知”的思想 D.心学“修心养性”的要求

7.乾隆朝对新疆采取以军府制为主导的多元管理体制。嘉道以来,内乱与外患迭起,这种管理体制便力不能支。1884年,清廷设立行省,以内地之法治新疆,近代色彩的疆土观念得以发展。这一转变( )

A.使边疆人民的国家认同意识渐趋浓厚 B.为左宗棠收复新疆创造了条件

C.令统一多民族封建国家的统治更稳固 D.将美国侵略西北边疆野心粉碎

8.1912年初,为普及女子的政治学识,培养女子政治能力,中国某些女校专门开设“法政女子课程”,在上海,还出现女子创办的学校如“上海女子法政学堂”,为女子参政储备法政知识。此种现象折射出该时期( )

A.民主革命运动推动社会变迁 B.妇女参政推动政党政治建立

C.学堂选官符合女子参政需要 D.法政知识成为女性教育核心

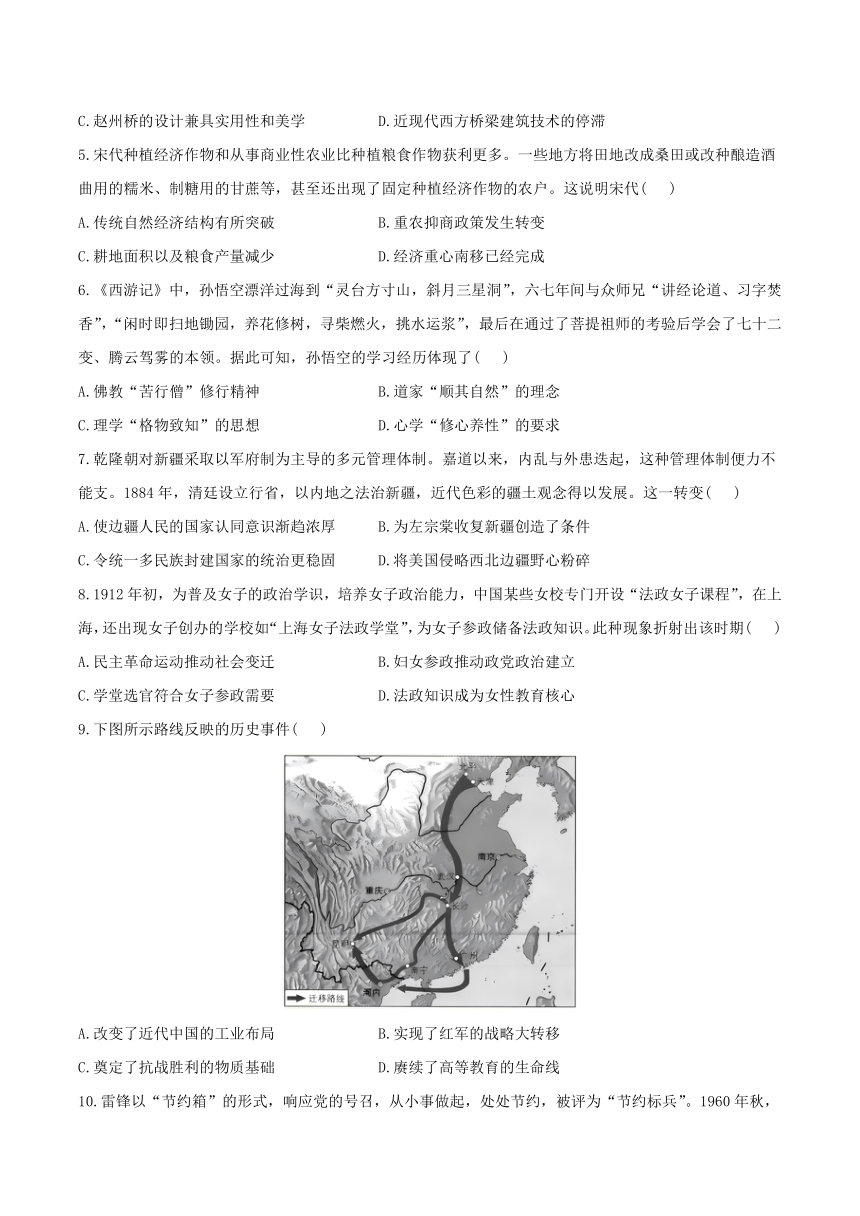

9.下图所示路线反映的历史事件( )

A.改变了近代中国的工业布局 B.实现了红军的战略大转移

C.奠定了抗战胜利的物质基础 D.赓续了高等教育的生命线

10.雷锋以“节约箱”的形式,响应党的号召,从小事做起,处处节约,被评为“节约标兵”。1960年秋,雷锋被深入基层调研的杜平将军关注、宣传,在东北地区掀起了“向雷锋同志学习”的热潮。这一现象出现的主要原因是( )

A.西方国家敌视中国 B.国民经济千疮百孔

C.国家面临严重困难 D.国人崇拜战斗英雄

11.1978年9月,邓小平视察东北、天津时发表北方谈话,指出:“两个凡是”不是高举毛泽东思想的旗帜,毛泽东思想的基本点是实事求是;引进先进技术设备后,一定要按照国际先进的管理办法、经营方法来管理;必须提高生产力,改善人民生活条件。据此可知,北方谈话( )

A.重新确立了实事求是的路线 B.指明了中国未来的发展方向

C.开启了现代化建设的新时期 D.深刻阐述了社会主义的本质

12.奥斯曼帝国的苏丹穆罕默德二世(1432—1481年)在统治晚期颁布新法令:今后不像先祖那样公开露面,一周上朝四次,且隐身于幕帘之后,避免接受朝臣凝视。16世纪后,苏丹一年只在两个宗教庆典时才现身朝廷。据此可知( )

A.苏丹穆罕默德二世不关心政事 B.伊斯兰教法规定苏丹不允许频繁现身

C.帝国权臣当道苏丹已形同虚设 D.苏丹通过营造神秘感以强化君主权威

13.1603年,意大利贵族切西公爵在罗马创立了“林琴学院”,学院徽章上有猞猁标志,寓意为以猞猁般的敏锐眼光洞察自然界的奥秘,故也称猞猁科学院。这可用于( )

A.证明猞猁是意大利的国宝 B.说明意大利科技领先全世界

C.解释近代科学兴起的原因 D.证实自然界开始被人类关注

14.现代足球运动起源于12世纪的英国。到19世纪40年代,足球运动在伯明翰、曼彻斯特和谢菲尔德等工业城市深受工人们的喜爱,之后席卷英格兰的所有工业城市,并波及苏格兰、威尔士以及临近的爱尔兰。由此可知( )

A.英格兰是足球运动的起源之地 B.权贵阶层推动了足球运动的发展

C.足球兴起解决了各种社会问题 D.工业革命促进了休闲娱乐的兴起

15.热趋势第三世界发展1931年,桑地诺说:“真正的强盗是在华盛顿白宫的匪巢里,他们就是从那里指挥着对我们西班牙美洲的掠夺和屠杀的。”该史实( )

A.揭示了拉美民族解放运动的历史背景 B.反映了拉美民族民主革命仍任重而道远

C.说明了西班牙仍是尼加拉瓜的宗主国 D.证实了美国是阻碍拉美发展的唯一因素

16.2024年,巴黎奥运会上,马面裙、簪花、“锦鲤擦手巾”、煎饺、馄饨、小笼包等中国文化元素屡见不鲜。来自东方的浓郁中国风吹进了巴黎,国风美学与中华文化在世界的舞台上耀眼绽放。由此可知( )

A.中国文化的全球影响力进一步增强 B.西方国家对东方文化的模仿和崇拜

C.中国饮食文化在西方国家广泛传播 D.中国在国际体育赛事中的地位提升

二、非选择题:本题共3题,共55分。

17.阅读材料,完成下列要求。(19分)

材料一:唐朝建立之初,民生凋零、土地荒芜。为此,唐朝制定了严格的户籍制度,各级官吏都可能因户口脱漏而被追责。地方官辖区内婚姻及户口增多者,予以嘉奖晋升,反之予以惩戒。《唐律》特别规定:“诸部内田畴荒芜者……一分答三十。”政府还不断缩短成丁为国家服役的年限。经过一系列政策调整,政府较好地实现了土地与劳动力的紧密结合,结果“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”。关中地区久有“天府之国”的称号,但随着社会的发展,关中之地“不能充分供给帝王、宫卫、百官俸食之需”,需通过隋唐运河调运各地粮食入关中。安史之乱后,从关中至整个黄河中下游“人烟断绝,千里萧条”。同时为征讨藩镇,唐朝军队扩张到了“兵额约九十九万,通计三户资一兵”的地步。这又导致了大量人民逃亡、匿户的频繁发生,朝廷只得将供应军粮的任务转向地方。“应须兵马、甲仗、器械、粮赐等,并于本路自供。”黄巢起义平定后,朝廷与淮南节度使闹翻。东南地区基本处于独立状态,朝廷就只能靠着关中的赋税苟延残喘。907年,唐亡。

——摘编自李维才《唐朝粮食问题若干研究》等

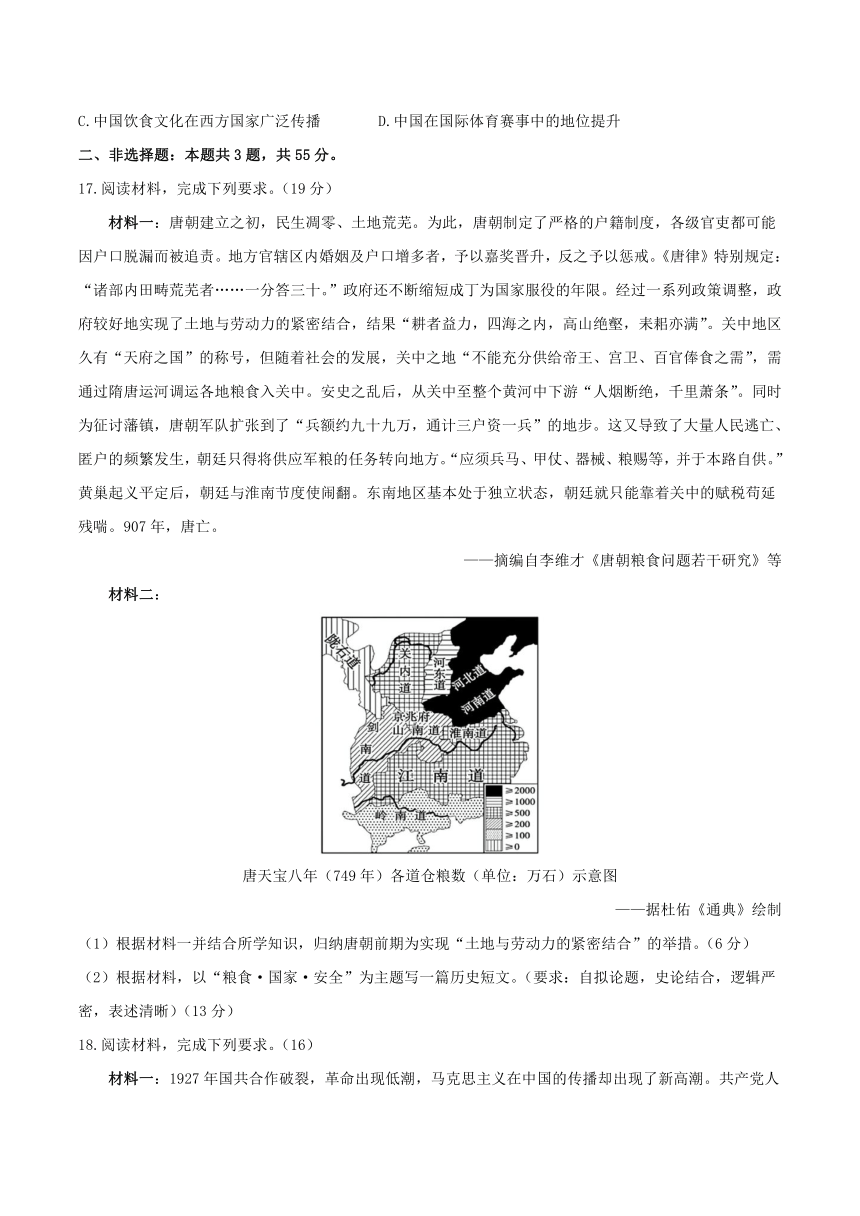

材料二:

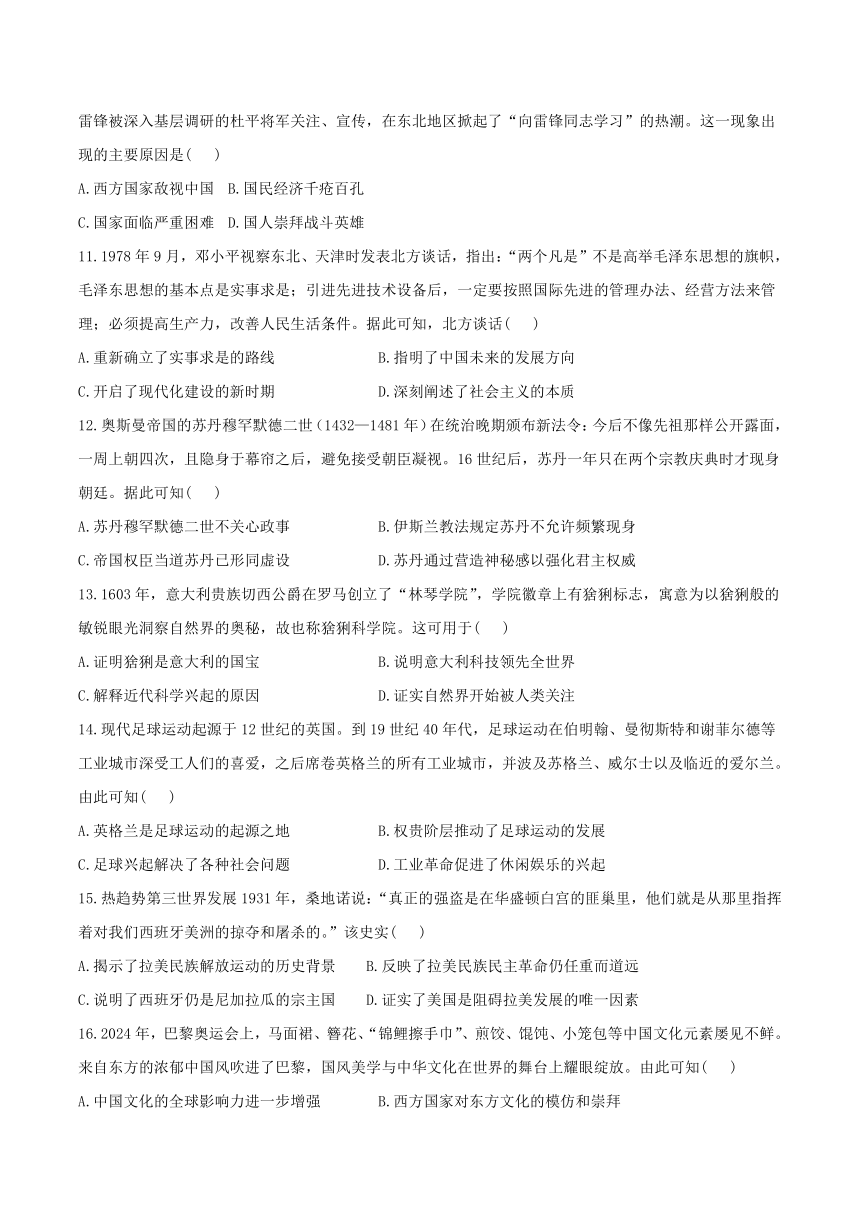

唐天宝八年(749年)各道仓粮数(单位:万石)示意图

——据杜佑《通典》绘制

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐朝前期为实现“土地与劳动力的紧密结合”的举措。(6分)

(2)根据材料,以“粮食·国家·安全”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟论题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)(13分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16)

材料一:1927年国共合作破裂,革命出现低潮,马克思主义在中国的传播却出现了新高潮。共产党人冯乃超回忆道:“我们认为……很有赶紧向中国的读者——知识阶级,介绍马列主义理论和展开宣传工作的必要。”1928年成立的无产阶级书店大规模出版马列主义经典著作和其他革命书籍,中共逐渐夺取了“智识与道德的领导权”。《中报》等商业报刊也甘冒时忌,不时刊登马克思主义社会科学著作的广告。数年之间,“唯物辩证法风靡了全国”,以至于很多人认为唯物辩证法在中国哲学社会科学领域已树立起唯一正确方法论的地位。国民党人陶希圣发现“三民主义思想体系放入马克思主义范畴的框架之中,竟然毫无障碍”,蒋介石在多种场合也反复阐述“反帝”。

——摘编自张文涛《一九二七年后社会科学运动与中共文化领导权的建立》

材料二:20世纪80年代初期,在中国工作的外国专家总数不足万人,且主要是随引进设备而来,即是间接引进专家。1983年,中央成立引进国外智力工作领导小组,国家拨专款用于引进人才。

虽然间接引进境外专家数量仍占来中国大陆工作专家的多数,但其比例逐渐下降,直接引进专家的比例呈上升趋势。选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训是明显的变化。1993年起,党政干部出国(境)培训人数逐渐增多,最初学习领域集中在经济管理,后来拓展到政府管理,再到社会管理。

——摘编自华鸣《解放思想与引进国外智力》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪30年代马克思主义出现新高潮的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1980年以来我国引智工作的变化,并简析其意义。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:为缩短欧亚贸易航程并与英国争夺印度和东南亚的贸易利益,1859年,法国极力支持并开始与埃及合力开凿苏伊士运河。12万埃及劳工为此丧生,埃及政府也陷入了严重的债务危机,被迫出售运河部分股票,这些股票主要被英国购得,1869年运河通行。

1882年,英国驱逐法军后建立军事基地,完全占领埃及并最终取得运河控制权,埃及正式沦为英国的殖民地。同年,埃及军民进行了英勇的反英斗争,但抵抗失败。

1888年,德国联合法、意等国缔结公约,要求保障运河的自由通航,英国虽对该公约不满,但不敢挑起众怒,遂于1904年加入公约。

1922年,面对埃及的反英斗争,英国被迫形式上承认埃及独立,但仍保留运河特权。

1956年,因埃及与苏联的军事合作,英、美撤离埃及阿斯旺大坝建设贷款。埃及遂宣布运河收归国有,从而引发苏伊士运河危机。

1956年,英法等国对埃及发动“苏伊士运河战争”。在美、苏联合施压下,英法被迫停火,埃及彻底收回运河主权。

1975年,苏伊士运河因中东战争关闭8年后重新通航。之后,在众多国家与国际组织的援助下得以扩建。

2015年,苏伊士运河实现了南北双向航道同时通航。

材料二:1956年,苏伊士运河战争打响后,印度尼赫鲁宣称,“(苏伊士)运河本身就在埃及境内,是埃及不可分割的一部分”。印度积极与美苏以及联合国展开接触,最终决定加入维和部队以阻止危机扩大。印度反对殖民主义以及维护亚非拉国家正当利益的态度,拉近了它与第三世界各国的距离,一时间印度成为反殖反霸的代言人。印度在危机中支持埃及主权的做法,增进了国内穆斯林群体对印度的感情,缓和了国内的宗教矛盾,1957年尼赫鲁再次成功当选总理。

——摘编自皇甫泽坤《论印度应对苏伊士运河危机的外交政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“苏伊士运河与大国”提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明印度应对苏伊士运河危机的做法有何影响。(8分)

参考答案

1. B

2.B

3.D

4.C

5.A

6.D

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.B

16.A

17.(1)举措:通过加强户籍管理、鼓励生育,保障农业生产的基本劳动力;打击田畴荒芜行为,将农民控制在土地上;推行均田制,使农民拥有小块土地,生产积极性提高;缩短农民服役年限、“纳庸代役”。

(2)示例:

论题:粮食安全关乎国家的安危。

阐述:唐朝初年,统治者认识到粮安天下,推行均田制,以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,轻徭薄赋,劝课农桑,“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”,“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”,唐朝前期出现“贞观之治”“开元盛世”。

河北道、河南道、河东道等地区是唐代粮食生产和供应的重要地区,但在安史之乱后,这些地区的经济遭到严重的破坏。北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,出现了第二次南迁高潮,从关中至整个黄河中下游“人烟断绝,千里萧条”。均田制、租庸调制的瓦解,军队急剧扩张、藩镇割据,中央对东南地区控制力减弱,江淮漕运数量大大减少,粮食危机愈发严峻。关中平原粮食不能满足政府的需求,唐朝最终在粮食危机的背景下走向灭亡。

粮食是安天下、稳民心的战略产业。手中有粮、心里不慌。手中有粮,来自何方?来自长期坚持粮食自给为主的方针,来自强农惠农政策,来自农业科技创新的有力支撑,来自健全安全的国家粮食储备体系,来自我国传统的农村农户储粮。

解析:(1)举措:根据材料一,可从保障劳动力、法律规定、土地制度、赋役制度等角度来概括。

材料关键句/所学知识 答案要点

唐朝制定了严格的户籍制度,各级官吏都可能因户口脱漏而被追责地方官辖区内婚姻及户口增多者,予以嘉奖晋升,反之予以惩戒 通过加强户籍管理、鼓励生育,保障农业生产的基本劳动力

诸部内田畴荒芜者……一分答三十 打击田畴荒芜行为,将农民控制在土地上

政府还不断缩短成丁为国家服役的年限;教材所学:“除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役” 缩短农民服役年限、“纳庸代役”

教材所学:唐朝推行均田制 推行均田制,使农民拥有小块土地,生产积极性提高

(2)本题是历史短文类的开放性试题,可参考以下步骤作答。

第一步,拟定论题。据材料一可知唐朝初期统治者重视粮食安全,唐中后期安史之乱后粮食供应难以为继,因此可拟定论题——粮食安全关乎国家的安危。

第二步,阐述成文。按时序,从唐朝前期国家重视粮食安全、安史之乱后粮食供应问题严峻来正反论述粮食安全与唐朝盛衰密切相关。

第三步,联系当下。联系当下的粮食安全问题,提出保障粮食安全的建议。

18.(1)原因:中共重视马列主义理论的研究、宣传;中共大规模出版马列主义经典著作,夺取了文化领导权;商业报刊广告的推广;马克思主义的科学性,适应了中国社会的现实需要;三民主义理论的贫乏,国民党不得不借助马克思主义的部分话语来强化政权的合法性。

(2)变化:引进外国专家人数增多;直接引进专家的比例上升;由“引进来”到“引进来”“走出去”并举;出国培训人员结构变化,出国培训的领域拓宽。

意义:提升了国家治理水平;推动了经济体制改革的深入和改革开放进程;塑造了国家形象;顺应了经济全球化浪潮。

解析:(1)原因:根据材料一,建议从中共、社会、国民党等角度来整理。

(2)第一小问变化,据材料二“20世纪80年代初期,在中国工作的外国专家总数不足万人”并结合所学得出,引进外国专家人数增多;据材料二20世纪80年代初期,外国专家“主要是随引进设备而来,即是间接引进专家”“直接引进专家的比例呈上升趋势”得出,直接引进专家的比例上升;据材料二由引进专家到“选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训”得出,由“引进来”到“引进来”“走出去”并举;据材料二“选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训”“党政干部出国(境)培训人数逐渐增多,最初学习领域集中在经济管理,后来拓展到政府管理,再到社会管理”得出,出国培训人员结构变化,出国培训的领域拓宽。

第二小问意义,从政治、经济、国际等角度来分析得出,政治方面提升了国家治理水平;经济方面推动了经济体制改革的深入和改革开放进程;国际方面塑造了国家形象,顺应了经济全球化浪潮。

19.(1)示例:

论题:苏伊士运河控制权的变迁史反映出大英帝国的兴衰历程。

阐述:19世纪中期,为同英国争夺印度、东南亚等地的贸易,法国极力支持埃及开凿了苏伊士运河。但英国利用埃及严重的债务危机,趁机以低价收购了埃及拥有的苏伊士运河的部分股票。

在1882年反抗英国侵略埃及的斗争中,祖国党领袖、爱国军官阿拉比领导埃及军民进行了英勇无畏的抵抗,但终因力量悬殊,抵抗失败,埃及沦为英国的殖民地,英国将苏伊士运河牢牢控制在手中。

一战后,埃及人民在以扎格鲁尔为首的华夫脱党领导下,通过游行、示威、罢工、罢课、罢市以及进行街垒战等斗争方式,迫使实力有所衰落的英国作出让步,承认埃及为独立主权国家,但苏伊士运河的控制权仍归英国。

1956年,埃及宣布收回运河区主权引发苏伊士运河战争,在美苏干涉下,在二战中遭到致命打击的英国被迫撤离运河区,苏伊士运河主权回归埃及手中。

由此可见,苏伊士运河控制权的交替变迁史,与英国霸权的盛衰几乎同步。靠掠夺为生的殖民统治终究被历史抛弃,构建人类命运共同体才是时代选择。

(2)影响:为苏伊士运河战争停战作出了贡献;塑造印度良好的国际形象;缓和了印度国内的宗教、社会矛盾,助力了尼赫鲁再次当选总理;提升了印度在第三世界的地位;为不结盟运动的成立提供了经验;推动了殖民主义统治的崩溃;对缓和冷战氛围、促进国际的和平往来起到了一定作用。

解析:(1)本题为开放性试题,要求从材料中提取信息,自拟论题,结合世界史进行阐述,可按以下步骤作答。

第一步:拟定论题。紧扣设问“围绕‘苏伊士运河与大国’提炼一个论题”,材料提及苏伊士运河的控制权与英国的实力变化相关,可拟定论题——苏伊士运河控制权的变迁史反映出大英帝国的兴衰历程。

第二步:具体阐述。紧扣埃及的民族独立运动与苏伊士运河的控制权变化展开阐述。

第三步:总结升华。紧扣论题,简明扼要地总结。

影响:可从战争、印度、第三世界、殖民体系、世界等角度分析,如战争——为苏伊士运河战争停战作出了贡献;印度——塑造印度良好的国际形象;缓和了印度国内的宗教、社会矛盾,助力了尼赫鲁再次当选总理,提升了印度在第三世界的地位;第三世界——为不结盟运动的成立提供了经验;殖民体系——推动了殖民主义统治的崩溃;世界——对缓和冷战

氛围、促进国际的和平往来起到了一定作用。

历史

分值:100 分 时间:75 分钟

一、选择题:本题共15题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.大汶口遗址、王因遗址出土了作为家畜的黄牛骨、水牛骨。距今五六千年前的新石器时代晚期,犁耕出现。由此可知,当时( )

A.水牛开始应用于农业生产 B.原始农业得到发展

C.犁耕技术取得革命性突破 D.铁犁牛耕得到推广

2.对下表的合理解释是( )

西汉时期酷吏数量分布表(以西汉皇帝在位先后排列)

时期 景帝 武帝 昭帝 宣帝 成帝

数量(人) 2 11 1 2 1

A.景帝少用酷吏因为儒学受尊崇 B.武帝任用酷吏以贯彻中央意志

C.宣帝不重酷吏缘于法家据主导 D.成帝慎用酷吏使王朝走向强盛

3.北魏前期,外戚以代人贵族为主,汉人不占优势,且以中小士族为主。北魏后期,汉人大族外戚成为主角。这一变化( )

A.意味着代入贵族远离统治圈 B.说明华夏认同观念产生

C.助力汉人重新执掌最高权力 D.与国家的发展转型相关

4.隋朝匠人李春设计建造的赵州桥(下左图)率先结合使用了“敞肩”与“圆弧”,虽迭遇洪水、地震仍屹立至今,是世界现存最古老的石拱桥。19世纪法国工程师保尔设计建造阿道尔夫桥(下右图),西方这才出现真正的敞肩圆弧拱桥。据此可知( )

A.中国桥梁建造技术始终领跑世界 B.中西方文化在交流中不断地发展

C.赵州桥的设计兼具实用性和美学 D.近现代西方桥梁建筑技术的停滞

5.宋代种植经济作物和从事商业性农业比种植粮食作物获利更多。一些地方将田地改成桑田或改种酿造酒曲用的糯米、制糖用的甘蔗等,甚至还出现了固定种植经济作物的农户。这说明宋代( )

A.传统自然经济结构有所突破 B.重农抑商政策发生转变

C.耕地面积以及粮食产量减少 D.经济重心南移已经完成

6.《西游记》中,孙悟空漂洋过海到“灵台方寸山,斜月三星洞”,六七年间与众师兄“讲经论道、习字焚香”,“闲时即扫地锄园,养花修树,寻柴燃火,挑水运浆”,最后在通过了菩提祖师的考验后学会了七十二变、腾云驾雾的本领。据此可知,孙悟空的学习经历体现了( )

A.佛教“苦行僧”修行精神 B.道家“顺其自然”的理念

C.理学“格物致知”的思想 D.心学“修心养性”的要求

7.乾隆朝对新疆采取以军府制为主导的多元管理体制。嘉道以来,内乱与外患迭起,这种管理体制便力不能支。1884年,清廷设立行省,以内地之法治新疆,近代色彩的疆土观念得以发展。这一转变( )

A.使边疆人民的国家认同意识渐趋浓厚 B.为左宗棠收复新疆创造了条件

C.令统一多民族封建国家的统治更稳固 D.将美国侵略西北边疆野心粉碎

8.1912年初,为普及女子的政治学识,培养女子政治能力,中国某些女校专门开设“法政女子课程”,在上海,还出现女子创办的学校如“上海女子法政学堂”,为女子参政储备法政知识。此种现象折射出该时期( )

A.民主革命运动推动社会变迁 B.妇女参政推动政党政治建立

C.学堂选官符合女子参政需要 D.法政知识成为女性教育核心

9.下图所示路线反映的历史事件( )

A.改变了近代中国的工业布局 B.实现了红军的战略大转移

C.奠定了抗战胜利的物质基础 D.赓续了高等教育的生命线

10.雷锋以“节约箱”的形式,响应党的号召,从小事做起,处处节约,被评为“节约标兵”。1960年秋,雷锋被深入基层调研的杜平将军关注、宣传,在东北地区掀起了“向雷锋同志学习”的热潮。这一现象出现的主要原因是( )

A.西方国家敌视中国 B.国民经济千疮百孔

C.国家面临严重困难 D.国人崇拜战斗英雄

11.1978年9月,邓小平视察东北、天津时发表北方谈话,指出:“两个凡是”不是高举毛泽东思想的旗帜,毛泽东思想的基本点是实事求是;引进先进技术设备后,一定要按照国际先进的管理办法、经营方法来管理;必须提高生产力,改善人民生活条件。据此可知,北方谈话( )

A.重新确立了实事求是的路线 B.指明了中国未来的发展方向

C.开启了现代化建设的新时期 D.深刻阐述了社会主义的本质

12.奥斯曼帝国的苏丹穆罕默德二世(1432—1481年)在统治晚期颁布新法令:今后不像先祖那样公开露面,一周上朝四次,且隐身于幕帘之后,避免接受朝臣凝视。16世纪后,苏丹一年只在两个宗教庆典时才现身朝廷。据此可知( )

A.苏丹穆罕默德二世不关心政事 B.伊斯兰教法规定苏丹不允许频繁现身

C.帝国权臣当道苏丹已形同虚设 D.苏丹通过营造神秘感以强化君主权威

13.1603年,意大利贵族切西公爵在罗马创立了“林琴学院”,学院徽章上有猞猁标志,寓意为以猞猁般的敏锐眼光洞察自然界的奥秘,故也称猞猁科学院。这可用于( )

A.证明猞猁是意大利的国宝 B.说明意大利科技领先全世界

C.解释近代科学兴起的原因 D.证实自然界开始被人类关注

14.现代足球运动起源于12世纪的英国。到19世纪40年代,足球运动在伯明翰、曼彻斯特和谢菲尔德等工业城市深受工人们的喜爱,之后席卷英格兰的所有工业城市,并波及苏格兰、威尔士以及临近的爱尔兰。由此可知( )

A.英格兰是足球运动的起源之地 B.权贵阶层推动了足球运动的发展

C.足球兴起解决了各种社会问题 D.工业革命促进了休闲娱乐的兴起

15.热趋势第三世界发展1931年,桑地诺说:“真正的强盗是在华盛顿白宫的匪巢里,他们就是从那里指挥着对我们西班牙美洲的掠夺和屠杀的。”该史实( )

A.揭示了拉美民族解放运动的历史背景 B.反映了拉美民族民主革命仍任重而道远

C.说明了西班牙仍是尼加拉瓜的宗主国 D.证实了美国是阻碍拉美发展的唯一因素

16.2024年,巴黎奥运会上,马面裙、簪花、“锦鲤擦手巾”、煎饺、馄饨、小笼包等中国文化元素屡见不鲜。来自东方的浓郁中国风吹进了巴黎,国风美学与中华文化在世界的舞台上耀眼绽放。由此可知( )

A.中国文化的全球影响力进一步增强 B.西方国家对东方文化的模仿和崇拜

C.中国饮食文化在西方国家广泛传播 D.中国在国际体育赛事中的地位提升

二、非选择题:本题共3题,共55分。

17.阅读材料,完成下列要求。(19分)

材料一:唐朝建立之初,民生凋零、土地荒芜。为此,唐朝制定了严格的户籍制度,各级官吏都可能因户口脱漏而被追责。地方官辖区内婚姻及户口增多者,予以嘉奖晋升,反之予以惩戒。《唐律》特别规定:“诸部内田畴荒芜者……一分答三十。”政府还不断缩短成丁为国家服役的年限。经过一系列政策调整,政府较好地实现了土地与劳动力的紧密结合,结果“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”。关中地区久有“天府之国”的称号,但随着社会的发展,关中之地“不能充分供给帝王、宫卫、百官俸食之需”,需通过隋唐运河调运各地粮食入关中。安史之乱后,从关中至整个黄河中下游“人烟断绝,千里萧条”。同时为征讨藩镇,唐朝军队扩张到了“兵额约九十九万,通计三户资一兵”的地步。这又导致了大量人民逃亡、匿户的频繁发生,朝廷只得将供应军粮的任务转向地方。“应须兵马、甲仗、器械、粮赐等,并于本路自供。”黄巢起义平定后,朝廷与淮南节度使闹翻。东南地区基本处于独立状态,朝廷就只能靠着关中的赋税苟延残喘。907年,唐亡。

——摘编自李维才《唐朝粮食问题若干研究》等

材料二:

唐天宝八年(749年)各道仓粮数(单位:万石)示意图

——据杜佑《通典》绘制

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐朝前期为实现“土地与劳动力的紧密结合”的举措。(6分)

(2)根据材料,以“粮食·国家·安全”为主题写一篇历史短文。(要求:自拟论题,史论结合,逻辑严密,表述清晰)(13分)

18.阅读材料,完成下列要求。(16)

材料一:1927年国共合作破裂,革命出现低潮,马克思主义在中国的传播却出现了新高潮。共产党人冯乃超回忆道:“我们认为……很有赶紧向中国的读者——知识阶级,介绍马列主义理论和展开宣传工作的必要。”1928年成立的无产阶级书店大规模出版马列主义经典著作和其他革命书籍,中共逐渐夺取了“智识与道德的领导权”。《中报》等商业报刊也甘冒时忌,不时刊登马克思主义社会科学著作的广告。数年之间,“唯物辩证法风靡了全国”,以至于很多人认为唯物辩证法在中国哲学社会科学领域已树立起唯一正确方法论的地位。国民党人陶希圣发现“三民主义思想体系放入马克思主义范畴的框架之中,竟然毫无障碍”,蒋介石在多种场合也反复阐述“反帝”。

——摘编自张文涛《一九二七年后社会科学运动与中共文化领导权的建立》

材料二:20世纪80年代初期,在中国工作的外国专家总数不足万人,且主要是随引进设备而来,即是间接引进专家。1983年,中央成立引进国外智力工作领导小组,国家拨专款用于引进人才。

虽然间接引进境外专家数量仍占来中国大陆工作专家的多数,但其比例逐渐下降,直接引进专家的比例呈上升趋势。选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训是明显的变化。1993年起,党政干部出国(境)培训人数逐渐增多,最初学习领域集中在经济管理,后来拓展到政府管理,再到社会管理。

——摘编自华鸣《解放思想与引进国外智力》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪30年代马克思主义出现新高潮的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1980年以来我国引智工作的变化,并简析其意义。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:为缩短欧亚贸易航程并与英国争夺印度和东南亚的贸易利益,1859年,法国极力支持并开始与埃及合力开凿苏伊士运河。12万埃及劳工为此丧生,埃及政府也陷入了严重的债务危机,被迫出售运河部分股票,这些股票主要被英国购得,1869年运河通行。

1882年,英国驱逐法军后建立军事基地,完全占领埃及并最终取得运河控制权,埃及正式沦为英国的殖民地。同年,埃及军民进行了英勇的反英斗争,但抵抗失败。

1888年,德国联合法、意等国缔结公约,要求保障运河的自由通航,英国虽对该公约不满,但不敢挑起众怒,遂于1904年加入公约。

1922年,面对埃及的反英斗争,英国被迫形式上承认埃及独立,但仍保留运河特权。

1956年,因埃及与苏联的军事合作,英、美撤离埃及阿斯旺大坝建设贷款。埃及遂宣布运河收归国有,从而引发苏伊士运河危机。

1956年,英法等国对埃及发动“苏伊士运河战争”。在美、苏联合施压下,英法被迫停火,埃及彻底收回运河主权。

1975年,苏伊士运河因中东战争关闭8年后重新通航。之后,在众多国家与国际组织的援助下得以扩建。

2015年,苏伊士运河实现了南北双向航道同时通航。

材料二:1956年,苏伊士运河战争打响后,印度尼赫鲁宣称,“(苏伊士)运河本身就在埃及境内,是埃及不可分割的一部分”。印度积极与美苏以及联合国展开接触,最终决定加入维和部队以阻止危机扩大。印度反对殖民主义以及维护亚非拉国家正当利益的态度,拉近了它与第三世界各国的距离,一时间印度成为反殖反霸的代言人。印度在危机中支持埃及主权的做法,增进了国内穆斯林群体对印度的感情,缓和了国内的宗教矛盾,1957年尼赫鲁再次成功当选总理。

——摘编自皇甫泽坤《论印度应对苏伊士运河危机的外交政策》

(1)根据材料一并结合所学知识,围绕“苏伊士运河与大国”提炼一个论题,加以阐述。(要求:写明论题,史论结合,表述清晰)(12分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明印度应对苏伊士运河危机的做法有何影响。(8分)

参考答案

1. B

2.B

3.D

4.C

5.A

6.D

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.D

15.B

16.A

17.(1)举措:通过加强户籍管理、鼓励生育,保障农业生产的基本劳动力;打击田畴荒芜行为,将农民控制在土地上;推行均田制,使农民拥有小块土地,生产积极性提高;缩短农民服役年限、“纳庸代役”。

(2)示例:

论题:粮食安全关乎国家的安危。

阐述:唐朝初年,统治者认识到粮安天下,推行均田制,以庸代役,保证农民有较充分的生产时间,轻徭薄赋,劝课农桑,“耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满”,“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”,唐朝前期出现“贞观之治”“开元盛世”。

河北道、河南道、河东道等地区是唐代粮食生产和供应的重要地区,但在安史之乱后,这些地区的经济遭到严重的破坏。北方人民为躲避战乱,大批流亡南下,出现了第二次南迁高潮,从关中至整个黄河中下游“人烟断绝,千里萧条”。均田制、租庸调制的瓦解,军队急剧扩张、藩镇割据,中央对东南地区控制力减弱,江淮漕运数量大大减少,粮食危机愈发严峻。关中平原粮食不能满足政府的需求,唐朝最终在粮食危机的背景下走向灭亡。

粮食是安天下、稳民心的战略产业。手中有粮、心里不慌。手中有粮,来自何方?来自长期坚持粮食自给为主的方针,来自强农惠农政策,来自农业科技创新的有力支撑,来自健全安全的国家粮食储备体系,来自我国传统的农村农户储粮。

解析:(1)举措:根据材料一,可从保障劳动力、法律规定、土地制度、赋役制度等角度来概括。

材料关键句/所学知识 答案要点

唐朝制定了严格的户籍制度,各级官吏都可能因户口脱漏而被追责地方官辖区内婚姻及户口增多者,予以嘉奖晋升,反之予以惩戒 通过加强户籍管理、鼓励生育,保障农业生产的基本劳动力

诸部内田畴荒芜者……一分答三十 打击田畴荒芜行为,将农民控制在土地上

政府还不断缩短成丁为国家服役的年限;教材所学:“除租、调外,男子不去服徭役的可以纳绢或布代役” 缩短农民服役年限、“纳庸代役”

教材所学:唐朝推行均田制 推行均田制,使农民拥有小块土地,生产积极性提高

(2)本题是历史短文类的开放性试题,可参考以下步骤作答。

第一步,拟定论题。据材料一可知唐朝初期统治者重视粮食安全,唐中后期安史之乱后粮食供应难以为继,因此可拟定论题——粮食安全关乎国家的安危。

第二步,阐述成文。按时序,从唐朝前期国家重视粮食安全、安史之乱后粮食供应问题严峻来正反论述粮食安全与唐朝盛衰密切相关。

第三步,联系当下。联系当下的粮食安全问题,提出保障粮食安全的建议。

18.(1)原因:中共重视马列主义理论的研究、宣传;中共大规模出版马列主义经典著作,夺取了文化领导权;商业报刊广告的推广;马克思主义的科学性,适应了中国社会的现实需要;三民主义理论的贫乏,国民党不得不借助马克思主义的部分话语来强化政权的合法性。

(2)变化:引进外国专家人数增多;直接引进专家的比例上升;由“引进来”到“引进来”“走出去”并举;出国培训人员结构变化,出国培训的领域拓宽。

意义:提升了国家治理水平;推动了经济体制改革的深入和改革开放进程;塑造了国家形象;顺应了经济全球化浪潮。

解析:(1)原因:根据材料一,建议从中共、社会、国民党等角度来整理。

(2)第一小问变化,据材料二“20世纪80年代初期,在中国工作的外国专家总数不足万人”并结合所学得出,引进外国专家人数增多;据材料二20世纪80年代初期,外国专家“主要是随引进设备而来,即是间接引进专家”“直接引进专家的比例呈上升趋势”得出,直接引进专家的比例上升;据材料二由引进专家到“选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训”得出,由“引进来”到“引进来”“走出去”并举;据材料二“选派工商企业的技术人员和管理人员出国培训”“党政干部出国(境)培训人数逐渐增多,最初学习领域集中在经济管理,后来拓展到政府管理,再到社会管理”得出,出国培训人员结构变化,出国培训的领域拓宽。

第二小问意义,从政治、经济、国际等角度来分析得出,政治方面提升了国家治理水平;经济方面推动了经济体制改革的深入和改革开放进程;国际方面塑造了国家形象,顺应了经济全球化浪潮。

19.(1)示例:

论题:苏伊士运河控制权的变迁史反映出大英帝国的兴衰历程。

阐述:19世纪中期,为同英国争夺印度、东南亚等地的贸易,法国极力支持埃及开凿了苏伊士运河。但英国利用埃及严重的债务危机,趁机以低价收购了埃及拥有的苏伊士运河的部分股票。

在1882年反抗英国侵略埃及的斗争中,祖国党领袖、爱国军官阿拉比领导埃及军民进行了英勇无畏的抵抗,但终因力量悬殊,抵抗失败,埃及沦为英国的殖民地,英国将苏伊士运河牢牢控制在手中。

一战后,埃及人民在以扎格鲁尔为首的华夫脱党领导下,通过游行、示威、罢工、罢课、罢市以及进行街垒战等斗争方式,迫使实力有所衰落的英国作出让步,承认埃及为独立主权国家,但苏伊士运河的控制权仍归英国。

1956年,埃及宣布收回运河区主权引发苏伊士运河战争,在美苏干涉下,在二战中遭到致命打击的英国被迫撤离运河区,苏伊士运河主权回归埃及手中。

由此可见,苏伊士运河控制权的交替变迁史,与英国霸权的盛衰几乎同步。靠掠夺为生的殖民统治终究被历史抛弃,构建人类命运共同体才是时代选择。

(2)影响:为苏伊士运河战争停战作出了贡献;塑造印度良好的国际形象;缓和了印度国内的宗教、社会矛盾,助力了尼赫鲁再次当选总理;提升了印度在第三世界的地位;为不结盟运动的成立提供了经验;推动了殖民主义统治的崩溃;对缓和冷战氛围、促进国际的和平往来起到了一定作用。

解析:(1)本题为开放性试题,要求从材料中提取信息,自拟论题,结合世界史进行阐述,可按以下步骤作答。

第一步:拟定论题。紧扣设问“围绕‘苏伊士运河与大国’提炼一个论题”,材料提及苏伊士运河的控制权与英国的实力变化相关,可拟定论题——苏伊士运河控制权的变迁史反映出大英帝国的兴衰历程。

第二步:具体阐述。紧扣埃及的民族独立运动与苏伊士运河的控制权变化展开阐述。

第三步:总结升华。紧扣论题,简明扼要地总结。

影响:可从战争、印度、第三世界、殖民体系、世界等角度分析,如战争——为苏伊士运河战争停战作出了贡献;印度——塑造印度良好的国际形象;缓和了印度国内的宗教、社会矛盾,助力了尼赫鲁再次当选总理,提升了印度在第三世界的地位;第三世界——为不结盟运动的成立提供了经验;殖民体系——推动了殖民主义统治的崩溃;世界——对缓和冷战

氛围、促进国际的和平往来起到了一定作用。

同课章节目录