3.1认识声现象--2025-2026学年教科版八年级上册物理教学课件(60页PPT)

文档属性

| 名称 | 3.1认识声现象--2025-2026学年教科版八年级上册物理教学课件(60页PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 06:32:30 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

3.1认识声现象

第3章 声的世界

教科版2025-2026学年 物理八年级上册【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

3.1 认识声现象

学习目标

知道声音是由物体的振动产生的,能举例说明生活中声音产生的原因。

了解声音的传播需要介质,知道声音在不同介质中的传播速度不同,能说出声音在 15℃空气中的传播速度。

理解声音的三个特性 —— 音调、响度和音色,知道它们分别与什么因素有关,能区分生活中不同声音的特性差异。

了解声速的概念,知道回声的形成及应用。

认识到声音在生活中的广泛应用,以及噪声的危害和控制方法,培养环保意识。

通过实验探究声音的产生和传播,提高观察能力、实验操作能力和分析问题的能力。

情境导入

播放一段包含多种声音的音频:鸟鸣声、汽车鸣笛声、钢琴声、人们的交谈声等。

提问:我们生活在一个充满声音的世界里,这些声音是怎么产生的?又是怎样传到我们耳朵里的呢?引发学生思考,激发探究声现象的兴趣。

声音的产生

实验探究:

用手摸着喉咙,发出声音,感受喉咙的振动;停止发声,振动也停止。

将正在发声的音叉插入水中,观察到水面溅起水花,说明发声的音叉在振动。

用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被弹开,进一步证明发声的物体在振动。

结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。

声源:正在发声的物体叫做声源。固体、液体、气体都可以成为声源。

固体发声的例子:人说话时声带的振动、琴弦的振动、敲击桌面的振动等。

液体发声的例子:流水潺潺的声音是水振动产生的、海浪拍打岸边的声音是海水振动产生的等。

气体发声的例子:吹笛子时,笛子内空气柱的振动产生声音;风声是空气振动产生的等。

声音的传播

实验探究:

把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,听到闹钟的声音逐渐变小;再让空气逐渐进入玻璃罩内,听到闹钟的声音逐渐变大。

结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。

介质:声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质。固体、液体、气体都可以作为传播声音的介质。

固体传声的例子:趴在铁轨上能听到远处火车行驶的声音,说明固体可以传声,且传声效果比气体好。

液体传声的例子:渔民可以通过电子发声器发出的声音捕鱼,说明声音能在水中传播;潜水员在水下能听到岸上的声音,也说明液体可以传声。

气体传声的例子:我们平时听到的大部分声音都是通过空气传播的。

声音的传播形式:声音以波的形式传播着,我们把它叫做声波。声波到达人耳,引起鼓膜的振动,人就听到了声音。

声速:

定义:声音在介质中传播的快慢用声速表示,它的大小等于声音在每秒内传播的距离。

公式:\(v=\frac{s}{t}\),其中\(v\)表示声速,\(s\)表示路程,\(t\)表示时间。

单位:米每秒(\(m/s\))。

影响因素:声速的大小与介质的种类和温度有关。

一般情况下,声音在固体中传播得最快,在液体中次之,在气体中最慢,即\(v_{ } > v_{ } > v_{ ° }\)。

15℃时,声音在空气中的传播速度是 340m/s。

常见介质中的声速(常温下):

空气:340m/s

水:1500m/s

钢铁:5200m/s

回声

定义:声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来的声音叫做回声。

听到回声的条件:如果回声到达人耳比原声晚 0.1s 以上,人耳就能把回声和原声区分开来;如果不到 0.1s,回声就会与原声混在一起,使原声加强。

应用:

利用回声可以测量距离,如测量海底的深度、探测鱼群的位置等。测量原理:\(s=\frac{1}{2}vt\)(其中\(t\)为声音从发出到返回的总时间)。

建筑设计中,利用回声增强声音的效果,如音乐厅、剧院等。

例子:在山谷中大喊一声,会听到回声;在空旷的房间里说话,有时也能听到回声。

声音的特性

音调:

定义:声音的高低叫做音调。

影响因素:音调的高低与发声体振动的频率有关。频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

频率:物体每秒内振动的次数叫做频率,单位是赫兹(Hz)。

实例:

女高音歌唱家的声音音调高,男低音歌唱家的声音音调低。

儿童的声音音调一般比成年人高。

钢琴上的高音区音符音调高,低音区音符音调低。

超声波和次声波:

频率高于 20000Hz 的声音叫做超声波,人耳听不到。

频率低于 20Hz 的声音叫做次声波,人耳也听不到。

超声波和次声波在生活和科技中有广泛应用,如超声波清洗、超声波探伤、次声波预测地震等。

响度:

定义:声音的强弱叫做响度。

影响因素:响度的大小与发声体振动的振幅有关,还与距离发声体的远近有关。振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。距离发声体越近,响度越大;距离越远,响度越小。

振幅:物体振动时偏离原来位置的最大距离叫做振幅。

实例:

用力击鼓,鼓面振动的振幅大,响度大;轻轻击鼓,振幅小,响度小。

老师讲课声音大,响度大;同学小声说话,响度小。

音色:

定义:声音的品质和特色叫做音色,也叫音品。

影响因素:音色由发声体的材料、结构等决定。不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。

实例:

不同的人说话,音色不同,我们可以通过音色分辨出熟悉的人。

钢琴和小提琴演奏同一首曲子,我们能分辨出它们的声音,是因为它们的音色不同。

各种乐器有各自独特的音色。

声音的利用

传递信息:

人们通过语言交流信息,这是声音传递信息最常见的应用。

医生通过听诊器听取病人心脏和肺部的声音,判断病情。

利用声呐探测海底的深度、鱼群的位置等。

地震、火山爆发、台风等自然灾害发生时,会产生次声波,人们可以通过监测次声波来预测这些灾害。

传递能量:

利用超声波清洗精密仪器,超声波能使仪器上的污垢振动脱落。

利用超声波击碎人体内的结石,超声波的能量使结石振动破碎,便于排出体外。

扬声器播放音乐时,放在扬声器前的烛焰会晃动,说明声音能传递能量。

噪声的危害和控制

噪声的定义:

从物理学角度看,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音。

从环境保护的角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。

噪声的危害:

影响人的听力,长期处于噪声环境中,会导致听力下降,甚至耳聋。

影响人的神经系统和心血管系统,使人出现头痛、失眠、记忆力减退、血压升高等症状。

干扰人们的学习、工作和休息,降低工作效率。

噪声的等级:人们以分贝(dB)为单位来表示声音的强弱。0dB 是人刚能听到的最微弱的声音;30-40dB 是较为理想的安静环境;70dB 会干扰谈话,影响工作效率;长期生活在 90dB 以上的噪声环境中,会严重影响听力和身体健康。

控制噪声的方法:

在声源处减弱:防止噪声的产生,如给机器加消声器、禁止鸣笛等。

在传播过程中减弱:阻断噪声的传播,如在道路两旁安装隔音板、在房间内安装吸音材料等。

在人耳处减弱:防止噪声进入人耳,如戴耳塞、耳罩等。

课堂活动:探究影响音调高低的因素

实验器材:钢尺、桌子。

实验步骤:

将钢尺的一端紧压在桌面上,另一端伸出桌面一定长度,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时观察钢尺振动的快慢。

改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动钢尺(注意使钢尺振动的幅度大致相同),听声音的高低,观察振动的快慢。

实验现象:钢尺伸出桌面越短,振动得越快,发出声音的音调越高;钢尺伸出桌面越长,振动得越慢,发出声音的音调越低。

实验结论:音调的高低与发声体振动的频率有关,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

随堂练习

下列关于声音产生的说法中,正确的是( )

A. 声音是由物体的运动产生的

B. 声音是由物体的振动产生的

C. 声音是由物体的温度变化产生的

D. 声音是由物体的形状变化产生的

声音在下列哪种介质中传播速度最快( )

A. 空气

B. 水

C. 钢铁

D. 真空

15℃时,声音在空气中的传播速度是______m/s。某人对着山崖大喊一声,过了 3s 听到回声,那么人离山崖的距离大约是______m。

“震耳欲聋” 描述的是声音的______大,“闻其声知其人” 是根据声音的______来判断的,“女高音” 歌唱时的______高。

下列措施中,属于在传播过程中减弱噪声的是( )

A. 摩托车安装消声器

B. 纺织工人戴防噪声耳罩

C. 城市道路旁安装隔音板

D. 学校附近禁止鸣笛

答案

B

C

340;510

响度;音色;音调

C

总结

声音由物体的振动产生,振动停止,发声也停止,固体、液体、气体都能成为声源。

声音的传播需要介质,真空不能传声,声音以声波的形式传播,在不同介质中传播速度不同,15℃空气中声速为 340m/s。

回声是声音反射形成的,可用于测量距离等,需满足一定条件才能被区分。

声音的特性包括音调(与频率有关)、响度(与振幅和距离有关)、音色(与材料和结构有关)。

声音可传递信息和能量,噪声有危害,可从声源处、传播过程中、人耳处进行控制。

通过实验探究,加深了对声音产生、传播及特性等知识的理解,提高了实验能力和科学素养。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

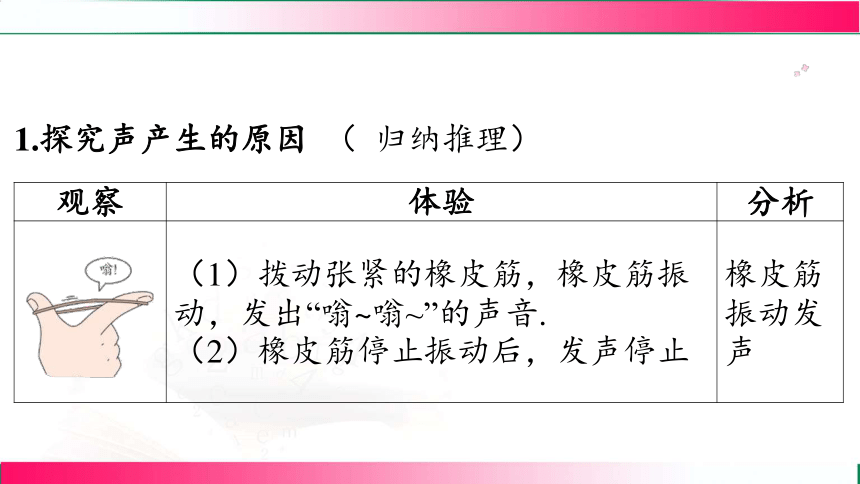

1.探究声产生的原因 ( 归纳推理)

观察 体验 分析

__________________________ (1)拨动张紧的橡皮筋,橡皮筋振 动,发出“嗡~嗡~”的声音. (2)橡皮筋停止振动后,发声停止 橡皮筋

振动发

声

观察 体验 分析

__________________________ (1)发声的时候用手摸喉头,发现 喉头在振动. (2)不发声的时候用手摸喉头,感 觉不到喉头的振动 喉头

(声

带)振

动发声

观察 体验 分析

__________________________ 将一个乒乓球吊在小音箱的扬声器 前. (1)扬声器播放音乐时,看到乒乓 球随音乐跳动. (2)关闭音箱停止播放,乒乓球停 止跳动 扬声器

振动发

声

观察 体验 分析

__________________________ (1)吹响口哨的时候,能感觉到气 流激荡(振动). (2)停止吹气,气流停止,口哨声 停止 空气振

动发声

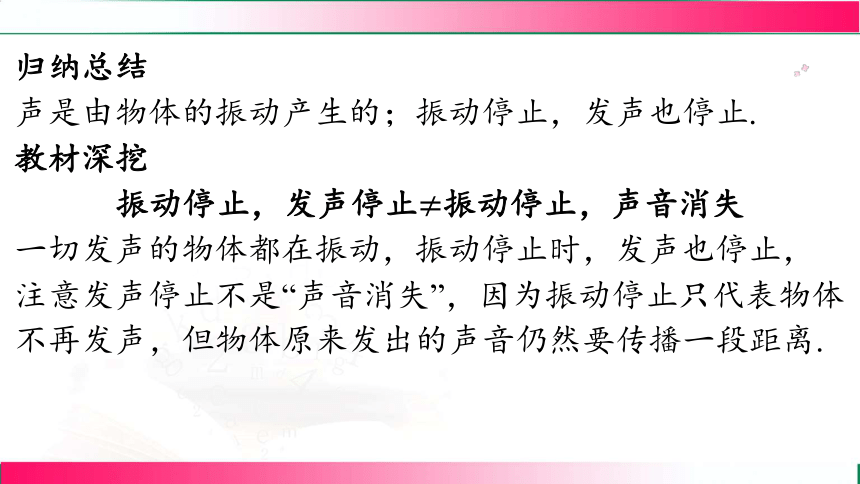

归纳总结

声是由物体的振动产生的;振动停止,发声也停止.

教材深挖

振动停止,发声停止 振动停止,声音消失

一切发声的物体都在振动,振动停止时,发声也停止,

注意发声停止不是“声音消失”,因为振动停止只代表物体

不再发声,但物体原来发出的声音仍然要传播一段距离.

2.声源

物理学中把正在发声的物体叫作声源.

只有正在振动发声的物体才能叫作声源.一个能

够发声但没有发声的物体不能称为声源.

典例1 [ 成都期末 ] 某物理实验小组的同学们在课余

时间做了以下两个实验探究:

(1)如图甲所示,在鼓面上撒一些纸屑,敲一下鼓面,

听到鼓声的同时会观察到纸屑______.这一现象说明,发

声的物体在______,将被敲响的鼓面用手按住,鼓声会

消失,这是因为__________.

跳动

振动

振动停止

[解析] 声是由物体的振动产生的,鼓面振动会引起鼓面上

纸屑的跳动,反过来,纸屑的跳动说明鼓面在振动,如果

用手按住鼓面,鼓面的振动会停止,所以声音会消失.

(2)如图乙所示,小华用手使劲敲桌子,桌子发出了很

大的声响,但他几乎没有看到桌子振动,为了明显地看

到实验现象,你的改进方法是_______________________

_______________.

在桌面上撒一些纸屑(或其他轻小物体)

1.声音的传播形式——声波

(1)实验演示:模拟声音的传播

如图所示,将若干个乒乓球一个挨一个

地吊在小音箱的扬声器前,扬声器播放

音乐时,会看到若干个乒乓球依次随音

乐跳动.声音也是以类似的方式传播的.

(2)声波

如图所示,用槌击鼓,鼓面振动.当鼓面向右

侧运动时,压缩了右侧的空气,该处空气变

密;而当鼓面向左侧运动时,右侧空气又变

疏.这样空气中就形成了密疏相间的波动,以

鼓面为中心,向远处扩展,向四周传播.这样的振动传播

的过程形成了声波.

2.声音是怎样向远处传播的

(1)把一部手机放入抽气盘上的玻璃钟罩内,

用另一部手机对它呼叫,可以听到钟罩内手

机发出的铃声.用抽气机从钟罩内往外抽气,

随着钟罩内空气越来越少,听到的声音越来

越小,最后几乎听不见;停止抽气,让空气重新进入钟

罩内,随着空气越来越多,听到的声音又越来越大.

推理可知:声波必须借助某种物质才能传播,真空不能

传声.

(2)能够传播声波的物质,我们称为声的介质.

教材深挖

真空铃实验中漏声的原因

不管怎样向外抽玻璃钟罩内的空气,都不能使其达到真

空状态,总还会有少量气体可以传声,另外,不管用什

么方法固定手机,手机总能通过与其接触的物体传出声

音,所以离实验装置很近的同学还是能听到微弱的铃声,

但这也从另外一个角度说明了声音的传播需要介质.

3.声音传播的介质

情境 现象 分析

___________________________________________ 一同学轻敲桌子一端,另一 同学把耳朵贴在桌子另一端 能听到清晰的 敲桌子的声音 桌子能传

播声音

情境 现象 分析

________________________________ 找两块石头,在水中敲击碰 撞,让旁边的同学听撞击声 能够清晰地听 到石头撞击的 声音 水能够传

播声音

情境 现象 分析

______________________________________ 上课时,老师在讲课,我们 在听讲 我们能清晰地 听到老师讲课 的声音 空气能传

播声音

大量实验表明:固体、液体、气体均可传声.

4.声能传递能量

将音箱对准火焰,打开音箱,播放音乐,加大音量,观

察到火焰随音乐“舞动”.说明火焰获得了能量.这些能量是

由声源经声波传播而来的.

典例2 航天员在飞船舱外工

作时,他们之间必须借助电

子通信设备才能进行对话,

而在飞船舱内却可以直接对话,其原因是( )

A.太空中其他声音太大 B.太空是真空,不能传声

C.用通信设备对话更方便 D.声音只能在地面附近传播

B

[解析] 飞船舱外的太空是真空,声音无法传播;而飞船

舱内有空气,声音可以传播.

1.声速

声传播的快慢用声速描述,大小等于声波每秒钟传播的

距离.

2.影响声速大小的因素

(1)声音在不同介质中的传播速度不同.一般情况下,

声音在固体、液体、气体中的传播速度的关系为

.

(2)声速的大小还与介质的温度有关.常温 下,

空气中的声速约为 .

典例3 在 赛跑时,终点计时员在听到发令枪声后,

按下秒表开始计时,若他记录下某位运动员的成绩为 ,

该运动员的真实成绩为______ (声速取 ,保留

两位小数)

12.29

[解析] 由得声音传播 所需时间

,则运动员的真实成绩应为

.

1.人耳听到声音的过程

人的声带振动,可以发出声音;声波传入人耳,触动鼓

膜,则会产生听觉,使我们听到声音,如图所示.

声音的产生、传播和接收

教材深挖

听力和听觉障碍

人们能听到声音的过程如下:

声音 空气 鼓膜 听小骨

听觉神经 大脑

在听声音的过程中,如果鼓膜出现问题,人们就会失去

听觉.通常的解决办法是通过其他方式将声音的振动传进

内耳,如通过颅骨,这种方式叫作骨传导.此时感知声音

的过程为:

声音 助听设备 颅骨 听觉神经 大脑

2.频率

(1)定义:在物理学中,物体振动的次数与所用时间之

比叫作频率.频率大小等于物体 内振动的次数.

(2)单位:赫兹,简称赫,符号是 .如果物体每秒振动

100次,则其频率就为 .

3.人耳的听觉范围

可听声

不可听声

人的声带,能够产生 的声.

人和一些动物的听觉范围

知识点1 声的产生

1. [2024·重庆期中]我们每天都能听到各种各样的声音,下列

选项中不是声源的是( A )

A. 放在课桌上的笛子

B. 发出悠扬声音的笛子

C. 空中飞行的蜜蜂

D. 在池塘边“呱呱”叫的青蛙

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. [2023·金昌]发声的音叉放入水中溅出水花,说明声音是由

物体 产生的,物理学中把这种研究方法叫作

(填“等效替代法”“转换法”或“控制变量法”)。

【点拨】

音叉的振动不容易被直接观察,将音叉放入水中激起

水花的作用是将音叉的振动放大,更容易被直接观察,这

种实验方法为转换法。

振动

转

换法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点2 声的传播

3. [2024·西安期末]能够说明液体可以传播声音的现象是

( C )

A. 岸上的人能听到河水流动的哗哗声音

B. 海边的人能听到波浪拍打礁石的声音

C. 水中的潜水员能听到岸上人的讲话声

D. 枕着牛皮箭筒睡在地上的士兵能听到马蹄声

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4. [2024·荆州期末]某学校走廊内有大小不同的若干鱼缸,这

些鱼缸构成了该学校特有的一种风景。某同学站在鱼缸旁

用力拍掌,鱼缸内的鱼惊得四处乱游。鱼接收到声音的主

要过程是( C )

C

A. 空气→水→鱼

B. 地面→空气→水→鱼

C. 空气→鱼缸→水→鱼

D. 地面→空气→鱼缸→水→鱼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. [2024·成都双流区期末]如图所示,打开音响,播放一曲你

喜爱的音乐,将一支点燃的蜡烛放在音响前,你会发现,

烛焰在随着音乐跳舞,说明声音是以 的形式通

过 传到烛焰处的。

波

空气

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6. [2024·成都七中期末]如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻

璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,所听到的响铃声将会

逐渐 (填“变大”“变小”或“不变”),并由此

推理:如果玻璃罩内抽成真空后,就听不到闹钟响铃的声

音了。最后得出结论:真空 (填

“能”或“不能”)传声。

变小

不能

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点3 声速

7. [2023·无锡月考]下表是一些介质中的声速,下列说法不正

确的是( B )

介质 声速/(m·s-1) 介质 声速/(m·s-1)

空气(0 ℃) 331 水(常温) 1 500

空气(15 ℃) 340 软木 500

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

煤油(25 ℃) 1 324 铁(棒) 5 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A. 声音在相同温度的不同介质中,传播的速度是不同的

B. 声音在固体中传播速度一定大于在液体中的传播速度

C. 声音的传播速度还跟介质的温度有关

D. 声音在空气中的传播速度随温度的升高而增大

【点拨】

一般情况下,声音在固体中传播速度大于在液体

中的传播速度,但由表可知,声音在软木中的传播速

度是例外。

【答案】B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点4 人的发声和听声能力

8. 根据如图所给的信息,下列说法正确的是( D )

A. 蝙蝠可以发出频率为400 Hz的声音

B. 人能听到蝙蝠发出的所有频率的声音

C. 15 Hz的声音只要足够大,人耳是能听到的

D. 人听觉频率范围比人发声频率范围要大

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

据图可知,蝙蝠发声频率范围是10 000~120 000 Hz,人听觉频率范围是20~20 000 Hz,所以人只能听到蝙蝠发出的一部分频率的声音,故AB错误;15 Hz的声音不在人耳朵的听觉频率范围内,人耳朵无法听到,故C错误;据图能看出,人听觉频率范围比人发声频率范围要大,故D正确。

【答案】D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9. [古代科技][2023·厦门二模]我国古人发明的风筝是世界上

最早的飞行器之一。明代《询刍录》中记载“于鸢首以竹

为笛,使风入竹,声如筝鸣,故名风筝”,文中声音的发

声体是( C )

A. 鸢 B. 竹

C. 风 D. 筝

【点拨】

由“使风入竹,声如筝鸣”可知,文中的发声体是

风,即声音是由竹内空气柱振动产生的。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10. [2024·宿迁期中]如图是一款新型蓝牙跑步耳机,将耳机

贴在颞骨两侧而不是堵塞住耳朵,既可以听到耳机发出

的声音,也不影响听到周围环境的声音。以上听到的声

音,传播介质分别是( B )

A. 固体 固体 B. 固体 气体

C. 气体 固体 D. 气体 气体

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

佩戴该耳机时,人听到的耳机发出的声音是通过骨骼传播到听觉神经,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作骨传导,所以人听到耳机发出的声音是通过固体传播的;声音可以在空气中传播,跑步时人听到周围环境的声音是通过空气(即气体)传播的。

【点拨】

【答案】B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11. [科学推理][2023·常州]正常灰鲸的发声频率范围为15~

25 Hz。生物学家发现变异灰鲸Alice,其发声频率为52

Hz,导致正常灰鲸“听不见”Alice的声音,如图所示为

海豚的发声频率和听觉频率范围,灰鲸与海豚同属海洋

哺乳动物。由此推理:正常灰

鲸听觉频率范围(黑色横条)很

可能是( B )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

根据海豚的发声频率范围和听觉频率范围分析可知,一般海洋生物的听觉频率范围比发声频率范围要大一些,故A、C不符合题意;正常灰鲸的发声频率范围为15~25 Hz,但是听不到变异灰鲸52 Hz的声音,所以灰鲸听觉频率范围不包括52 Hz,故B符合题意,D不符合题意。

【答案】B

【点拨】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12. [小制作]科技节,小北把盐粒倒在套有气球的音箱表

面。打开音箱开关,音箱播放音乐,观察到盐粒不断

跳动。

(1)断开开关,音箱停止播放音乐,盐粒 (填“还在”或“停止”)跳动。这说明声音是由物体的 产生的。

停止

振动

(2)盐粒的作用是 。

将微小的振动放大,便于观察

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

(1)打开音箱开关,盐粒不断跳动,断开开关,音箱停止播放音乐,盐粒停止跳动,这表明声音是由物体振动产生的。(2)实验中盐粒的作用是将微小的振动放大,便于观察。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13. 百米赛跑时,计时员应该看到发令枪冒烟就计时,若计

时员听到枪声才计时,则所记录的成绩比运动员的实际

成绩 (填“多”或“少”)了 秒。(空气中

的声速为340 m/s,结果保留两位小数)

少

0.29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

听到枪声才开始计时,说明枪声已经传播100米到达终点时才开始计时,测得时间肯定少了,少的时间为声音传播100 m所用的时间:t==≈0.29 s。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14. [2024·西安二模]如图所示为探究水能否传播声音的实验

装置,小明认为实验中有绳子拴着袋子,绳子也可以传

声,无法证明水能传播声音。请你提出一个改进意

见:

。

【点拨】

要证明水能够传播声音,需要排除绳子的影响。

将绳子剪断,在手机下沉的过程中,听是否有声

音传出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15. [数物结合][2024·青岛期末]手机Phyphox软件能自动测量

相关物理数据并记录时间,如图甲,小蓝想知道两大楼

之间的距离s,她利用Phyphox软件进行了测量。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

查阅资料,得到空气中声速v随温度T变化的数据如下表。

温度

T/℃ -20 -10 0 10 20 30

声速

v/(m·s-1) 318 324 330 336 342 348

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(1)用描点法,在图乙中画出声速v随温度T变化的关系图像。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(2)当温度降低时,空气中的声速 (填“变大”“变小”或“不变”)。

(3)根据表格数据推断:15 ℃时,空气中声速为 m/s。

(4)根据表格数据,写出声速v与温度T之间的函数表达式:v= (不必写单位)。

变小

339

T+330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(5)如图甲所示,小蓝站在两楼间A处,她大喊一声,手机分别在0.4 s、0.6 s时接收到两次回声。手机显示此时气温为0 ℃,则两楼的间距s= 。

165 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

谢谢观看!

3.1认识声现象

第3章 声的世界

教科版2025-2026学年 物理八年级上册【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

3.1 认识声现象

学习目标

知道声音是由物体的振动产生的,能举例说明生活中声音产生的原因。

了解声音的传播需要介质,知道声音在不同介质中的传播速度不同,能说出声音在 15℃空气中的传播速度。

理解声音的三个特性 —— 音调、响度和音色,知道它们分别与什么因素有关,能区分生活中不同声音的特性差异。

了解声速的概念,知道回声的形成及应用。

认识到声音在生活中的广泛应用,以及噪声的危害和控制方法,培养环保意识。

通过实验探究声音的产生和传播,提高观察能力、实验操作能力和分析问题的能力。

情境导入

播放一段包含多种声音的音频:鸟鸣声、汽车鸣笛声、钢琴声、人们的交谈声等。

提问:我们生活在一个充满声音的世界里,这些声音是怎么产生的?又是怎样传到我们耳朵里的呢?引发学生思考,激发探究声现象的兴趣。

声音的产生

实验探究:

用手摸着喉咙,发出声音,感受喉咙的振动;停止发声,振动也停止。

将正在发声的音叉插入水中,观察到水面溅起水花,说明发声的音叉在振动。

用悬挂着的乒乓球接触正在发声的音叉,乒乓球被弹开,进一步证明发声的物体在振动。

结论:声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。

声源:正在发声的物体叫做声源。固体、液体、气体都可以成为声源。

固体发声的例子:人说话时声带的振动、琴弦的振动、敲击桌面的振动等。

液体发声的例子:流水潺潺的声音是水振动产生的、海浪拍打岸边的声音是海水振动产生的等。

气体发声的例子:吹笛子时,笛子内空气柱的振动产生声音;风声是空气振动产生的等。

声音的传播

实验探究:

把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,听到闹钟的声音逐渐变小;再让空气逐渐进入玻璃罩内,听到闹钟的声音逐渐变大。

结论:声音的传播需要介质,真空不能传声。

介质:声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质。固体、液体、气体都可以作为传播声音的介质。

固体传声的例子:趴在铁轨上能听到远处火车行驶的声音,说明固体可以传声,且传声效果比气体好。

液体传声的例子:渔民可以通过电子发声器发出的声音捕鱼,说明声音能在水中传播;潜水员在水下能听到岸上的声音,也说明液体可以传声。

气体传声的例子:我们平时听到的大部分声音都是通过空气传播的。

声音的传播形式:声音以波的形式传播着,我们把它叫做声波。声波到达人耳,引起鼓膜的振动,人就听到了声音。

声速:

定义:声音在介质中传播的快慢用声速表示,它的大小等于声音在每秒内传播的距离。

公式:\(v=\frac{s}{t}\),其中\(v\)表示声速,\(s\)表示路程,\(t\)表示时间。

单位:米每秒(\(m/s\))。

影响因素:声速的大小与介质的种类和温度有关。

一般情况下,声音在固体中传播得最快,在液体中次之,在气体中最慢,即\(v_{ } > v_{ } > v_{ ° }\)。

15℃时,声音在空气中的传播速度是 340m/s。

常见介质中的声速(常温下):

空气:340m/s

水:1500m/s

钢铁:5200m/s

回声

定义:声音在传播过程中,遇到障碍物被反射回来的声音叫做回声。

听到回声的条件:如果回声到达人耳比原声晚 0.1s 以上,人耳就能把回声和原声区分开来;如果不到 0.1s,回声就会与原声混在一起,使原声加强。

应用:

利用回声可以测量距离,如测量海底的深度、探测鱼群的位置等。测量原理:\(s=\frac{1}{2}vt\)(其中\(t\)为声音从发出到返回的总时间)。

建筑设计中,利用回声增强声音的效果,如音乐厅、剧院等。

例子:在山谷中大喊一声,会听到回声;在空旷的房间里说话,有时也能听到回声。

声音的特性

音调:

定义:声音的高低叫做音调。

影响因素:音调的高低与发声体振动的频率有关。频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

频率:物体每秒内振动的次数叫做频率,单位是赫兹(Hz)。

实例:

女高音歌唱家的声音音调高,男低音歌唱家的声音音调低。

儿童的声音音调一般比成年人高。

钢琴上的高音区音符音调高,低音区音符音调低。

超声波和次声波:

频率高于 20000Hz 的声音叫做超声波,人耳听不到。

频率低于 20Hz 的声音叫做次声波,人耳也听不到。

超声波和次声波在生活和科技中有广泛应用,如超声波清洗、超声波探伤、次声波预测地震等。

响度:

定义:声音的强弱叫做响度。

影响因素:响度的大小与发声体振动的振幅有关,还与距离发声体的远近有关。振幅越大,响度越大;振幅越小,响度越小。距离发声体越近,响度越大;距离越远,响度越小。

振幅:物体振动时偏离原来位置的最大距离叫做振幅。

实例:

用力击鼓,鼓面振动的振幅大,响度大;轻轻击鼓,振幅小,响度小。

老师讲课声音大,响度大;同学小声说话,响度小。

音色:

定义:声音的品质和特色叫做音色,也叫音品。

影响因素:音色由发声体的材料、结构等决定。不同发声体的材料、结构不同,发出声音的音色也就不同。

实例:

不同的人说话,音色不同,我们可以通过音色分辨出熟悉的人。

钢琴和小提琴演奏同一首曲子,我们能分辨出它们的声音,是因为它们的音色不同。

各种乐器有各自独特的音色。

声音的利用

传递信息:

人们通过语言交流信息,这是声音传递信息最常见的应用。

医生通过听诊器听取病人心脏和肺部的声音,判断病情。

利用声呐探测海底的深度、鱼群的位置等。

地震、火山爆发、台风等自然灾害发生时,会产生次声波,人们可以通过监测次声波来预测这些灾害。

传递能量:

利用超声波清洗精密仪器,超声波能使仪器上的污垢振动脱落。

利用超声波击碎人体内的结石,超声波的能量使结石振动破碎,便于排出体外。

扬声器播放音乐时,放在扬声器前的烛焰会晃动,说明声音能传递能量。

噪声的危害和控制

噪声的定义:

从物理学角度看,噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音。

从环境保护的角度看,凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪声。

噪声的危害:

影响人的听力,长期处于噪声环境中,会导致听力下降,甚至耳聋。

影响人的神经系统和心血管系统,使人出现头痛、失眠、记忆力减退、血压升高等症状。

干扰人们的学习、工作和休息,降低工作效率。

噪声的等级:人们以分贝(dB)为单位来表示声音的强弱。0dB 是人刚能听到的最微弱的声音;30-40dB 是较为理想的安静环境;70dB 会干扰谈话,影响工作效率;长期生活在 90dB 以上的噪声环境中,会严重影响听力和身体健康。

控制噪声的方法:

在声源处减弱:防止噪声的产生,如给机器加消声器、禁止鸣笛等。

在传播过程中减弱:阻断噪声的传播,如在道路两旁安装隔音板、在房间内安装吸音材料等。

在人耳处减弱:防止噪声进入人耳,如戴耳塞、耳罩等。

课堂活动:探究影响音调高低的因素

实验器材:钢尺、桌子。

实验步骤:

将钢尺的一端紧压在桌面上,另一端伸出桌面一定长度,拨动钢尺,听它振动发出的声音,同时观察钢尺振动的快慢。

改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动钢尺(注意使钢尺振动的幅度大致相同),听声音的高低,观察振动的快慢。

实验现象:钢尺伸出桌面越短,振动得越快,发出声音的音调越高;钢尺伸出桌面越长,振动得越慢,发出声音的音调越低。

实验结论:音调的高低与发声体振动的频率有关,频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

随堂练习

下列关于声音产生的说法中,正确的是( )

A. 声音是由物体的运动产生的

B. 声音是由物体的振动产生的

C. 声音是由物体的温度变化产生的

D. 声音是由物体的形状变化产生的

声音在下列哪种介质中传播速度最快( )

A. 空气

B. 水

C. 钢铁

D. 真空

15℃时,声音在空气中的传播速度是______m/s。某人对着山崖大喊一声,过了 3s 听到回声,那么人离山崖的距离大约是______m。

“震耳欲聋” 描述的是声音的______大,“闻其声知其人” 是根据声音的______来判断的,“女高音” 歌唱时的______高。

下列措施中,属于在传播过程中减弱噪声的是( )

A. 摩托车安装消声器

B. 纺织工人戴防噪声耳罩

C. 城市道路旁安装隔音板

D. 学校附近禁止鸣笛

答案

B

C

340;510

响度;音色;音调

C

总结

声音由物体的振动产生,振动停止,发声也停止,固体、液体、气体都能成为声源。

声音的传播需要介质,真空不能传声,声音以声波的形式传播,在不同介质中传播速度不同,15℃空气中声速为 340m/s。

回声是声音反射形成的,可用于测量距离等,需满足一定条件才能被区分。

声音的特性包括音调(与频率有关)、响度(与振幅和距离有关)、音色(与材料和结构有关)。

声音可传递信息和能量,噪声有危害,可从声源处、传播过程中、人耳处进行控制。

通过实验探究,加深了对声音产生、传播及特性等知识的理解,提高了实验能力和科学素养。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1.探究声产生的原因 ( 归纳推理)

观察 体验 分析

__________________________ (1)拨动张紧的橡皮筋,橡皮筋振 动,发出“嗡~嗡~”的声音. (2)橡皮筋停止振动后,发声停止 橡皮筋

振动发

声

观察 体验 分析

__________________________ (1)发声的时候用手摸喉头,发现 喉头在振动. (2)不发声的时候用手摸喉头,感 觉不到喉头的振动 喉头

(声

带)振

动发声

观察 体验 分析

__________________________ 将一个乒乓球吊在小音箱的扬声器 前. (1)扬声器播放音乐时,看到乒乓 球随音乐跳动. (2)关闭音箱停止播放,乒乓球停 止跳动 扬声器

振动发

声

观察 体验 分析

__________________________ (1)吹响口哨的时候,能感觉到气 流激荡(振动). (2)停止吹气,气流停止,口哨声 停止 空气振

动发声

归纳总结

声是由物体的振动产生的;振动停止,发声也停止.

教材深挖

振动停止,发声停止 振动停止,声音消失

一切发声的物体都在振动,振动停止时,发声也停止,

注意发声停止不是“声音消失”,因为振动停止只代表物体

不再发声,但物体原来发出的声音仍然要传播一段距离.

2.声源

物理学中把正在发声的物体叫作声源.

只有正在振动发声的物体才能叫作声源.一个能

够发声但没有发声的物体不能称为声源.

典例1 [ 成都期末 ] 某物理实验小组的同学们在课余

时间做了以下两个实验探究:

(1)如图甲所示,在鼓面上撒一些纸屑,敲一下鼓面,

听到鼓声的同时会观察到纸屑______.这一现象说明,发

声的物体在______,将被敲响的鼓面用手按住,鼓声会

消失,这是因为__________.

跳动

振动

振动停止

[解析] 声是由物体的振动产生的,鼓面振动会引起鼓面上

纸屑的跳动,反过来,纸屑的跳动说明鼓面在振动,如果

用手按住鼓面,鼓面的振动会停止,所以声音会消失.

(2)如图乙所示,小华用手使劲敲桌子,桌子发出了很

大的声响,但他几乎没有看到桌子振动,为了明显地看

到实验现象,你的改进方法是_______________________

_______________.

在桌面上撒一些纸屑(或其他轻小物体)

1.声音的传播形式——声波

(1)实验演示:模拟声音的传播

如图所示,将若干个乒乓球一个挨一个

地吊在小音箱的扬声器前,扬声器播放

音乐时,会看到若干个乒乓球依次随音

乐跳动.声音也是以类似的方式传播的.

(2)声波

如图所示,用槌击鼓,鼓面振动.当鼓面向右

侧运动时,压缩了右侧的空气,该处空气变

密;而当鼓面向左侧运动时,右侧空气又变

疏.这样空气中就形成了密疏相间的波动,以

鼓面为中心,向远处扩展,向四周传播.这样的振动传播

的过程形成了声波.

2.声音是怎样向远处传播的

(1)把一部手机放入抽气盘上的玻璃钟罩内,

用另一部手机对它呼叫,可以听到钟罩内手

机发出的铃声.用抽气机从钟罩内往外抽气,

随着钟罩内空气越来越少,听到的声音越来

越小,最后几乎听不见;停止抽气,让空气重新进入钟

罩内,随着空气越来越多,听到的声音又越来越大.

推理可知:声波必须借助某种物质才能传播,真空不能

传声.

(2)能够传播声波的物质,我们称为声的介质.

教材深挖

真空铃实验中漏声的原因

不管怎样向外抽玻璃钟罩内的空气,都不能使其达到真

空状态,总还会有少量气体可以传声,另外,不管用什

么方法固定手机,手机总能通过与其接触的物体传出声

音,所以离实验装置很近的同学还是能听到微弱的铃声,

但这也从另外一个角度说明了声音的传播需要介质.

3.声音传播的介质

情境 现象 分析

___________________________________________ 一同学轻敲桌子一端,另一 同学把耳朵贴在桌子另一端 能听到清晰的 敲桌子的声音 桌子能传

播声音

情境 现象 分析

________________________________ 找两块石头,在水中敲击碰 撞,让旁边的同学听撞击声 能够清晰地听 到石头撞击的 声音 水能够传

播声音

情境 现象 分析

______________________________________ 上课时,老师在讲课,我们 在听讲 我们能清晰地 听到老师讲课 的声音 空气能传

播声音

大量实验表明:固体、液体、气体均可传声.

4.声能传递能量

将音箱对准火焰,打开音箱,播放音乐,加大音量,观

察到火焰随音乐“舞动”.说明火焰获得了能量.这些能量是

由声源经声波传播而来的.

典例2 航天员在飞船舱外工

作时,他们之间必须借助电

子通信设备才能进行对话,

而在飞船舱内却可以直接对话,其原因是( )

A.太空中其他声音太大 B.太空是真空,不能传声

C.用通信设备对话更方便 D.声音只能在地面附近传播

B

[解析] 飞船舱外的太空是真空,声音无法传播;而飞船

舱内有空气,声音可以传播.

1.声速

声传播的快慢用声速描述,大小等于声波每秒钟传播的

距离.

2.影响声速大小的因素

(1)声音在不同介质中的传播速度不同.一般情况下,

声音在固体、液体、气体中的传播速度的关系为

.

(2)声速的大小还与介质的温度有关.常温 下,

空气中的声速约为 .

典例3 在 赛跑时,终点计时员在听到发令枪声后,

按下秒表开始计时,若他记录下某位运动员的成绩为 ,

该运动员的真实成绩为______ (声速取 ,保留

两位小数)

12.29

[解析] 由得声音传播 所需时间

,则运动员的真实成绩应为

.

1.人耳听到声音的过程

人的声带振动,可以发出声音;声波传入人耳,触动鼓

膜,则会产生听觉,使我们听到声音,如图所示.

声音的产生、传播和接收

教材深挖

听力和听觉障碍

人们能听到声音的过程如下:

声音 空气 鼓膜 听小骨

听觉神经 大脑

在听声音的过程中,如果鼓膜出现问题,人们就会失去

听觉.通常的解决办法是通过其他方式将声音的振动传进

内耳,如通过颅骨,这种方式叫作骨传导.此时感知声音

的过程为:

声音 助听设备 颅骨 听觉神经 大脑

2.频率

(1)定义:在物理学中,物体振动的次数与所用时间之

比叫作频率.频率大小等于物体 内振动的次数.

(2)单位:赫兹,简称赫,符号是 .如果物体每秒振动

100次,则其频率就为 .

3.人耳的听觉范围

可听声

不可听声

人的声带,能够产生 的声.

人和一些动物的听觉范围

知识点1 声的产生

1. [2024·重庆期中]我们每天都能听到各种各样的声音,下列

选项中不是声源的是( A )

A. 放在课桌上的笛子

B. 发出悠扬声音的笛子

C. 空中飞行的蜜蜂

D. 在池塘边“呱呱”叫的青蛙

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2. [2023·金昌]发声的音叉放入水中溅出水花,说明声音是由

物体 产生的,物理学中把这种研究方法叫作

(填“等效替代法”“转换法”或“控制变量法”)。

【点拨】

音叉的振动不容易被直接观察,将音叉放入水中激起

水花的作用是将音叉的振动放大,更容易被直接观察,这

种实验方法为转换法。

振动

转

换法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点2 声的传播

3. [2024·西安期末]能够说明液体可以传播声音的现象是

( C )

A. 岸上的人能听到河水流动的哗哗声音

B. 海边的人能听到波浪拍打礁石的声音

C. 水中的潜水员能听到岸上人的讲话声

D. 枕着牛皮箭筒睡在地上的士兵能听到马蹄声

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4. [2024·荆州期末]某学校走廊内有大小不同的若干鱼缸,这

些鱼缸构成了该学校特有的一种风景。某同学站在鱼缸旁

用力拍掌,鱼缸内的鱼惊得四处乱游。鱼接收到声音的主

要过程是( C )

C

A. 空气→水→鱼

B. 地面→空气→水→鱼

C. 空气→鱼缸→水→鱼

D. 地面→空气→鱼缸→水→鱼

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. [2024·成都双流区期末]如图所示,打开音响,播放一曲你

喜爱的音乐,将一支点燃的蜡烛放在音响前,你会发现,

烛焰在随着音乐跳舞,说明声音是以 的形式通

过 传到烛焰处的。

波

空气

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6. [2024·成都七中期末]如图所示,把正在响铃的闹钟放在玻

璃罩内,逐渐抽出玻璃罩内的空气,所听到的响铃声将会

逐渐 (填“变大”“变小”或“不变”),并由此

推理:如果玻璃罩内抽成真空后,就听不到闹钟响铃的声

音了。最后得出结论:真空 (填

“能”或“不能”)传声。

变小

不能

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点3 声速

7. [2023·无锡月考]下表是一些介质中的声速,下列说法不正

确的是( B )

介质 声速/(m·s-1) 介质 声速/(m·s-1)

空气(0 ℃) 331 水(常温) 1 500

空气(15 ℃) 340 软木 500

空气(25 ℃) 346 铜(棒) 3 750

煤油(25 ℃) 1 324 铁(棒) 5 200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A. 声音在相同温度的不同介质中,传播的速度是不同的

B. 声音在固体中传播速度一定大于在液体中的传播速度

C. 声音的传播速度还跟介质的温度有关

D. 声音在空气中的传播速度随温度的升高而增大

【点拨】

一般情况下,声音在固体中传播速度大于在液体

中的传播速度,但由表可知,声音在软木中的传播速

度是例外。

【答案】B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

知识点4 人的发声和听声能力

8. 根据如图所给的信息,下列说法正确的是( D )

A. 蝙蝠可以发出频率为400 Hz的声音

B. 人能听到蝙蝠发出的所有频率的声音

C. 15 Hz的声音只要足够大,人耳是能听到的

D. 人听觉频率范围比人发声频率范围要大

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

据图可知,蝙蝠发声频率范围是10 000~120 000 Hz,人听觉频率范围是20~20 000 Hz,所以人只能听到蝙蝠发出的一部分频率的声音,故AB错误;15 Hz的声音不在人耳朵的听觉频率范围内,人耳朵无法听到,故C错误;据图能看出,人听觉频率范围比人发声频率范围要大,故D正确。

【答案】D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9. [古代科技][2023·厦门二模]我国古人发明的风筝是世界上

最早的飞行器之一。明代《询刍录》中记载“于鸢首以竹

为笛,使风入竹,声如筝鸣,故名风筝”,文中声音的发

声体是( C )

A. 鸢 B. 竹

C. 风 D. 筝

【点拨】

由“使风入竹,声如筝鸣”可知,文中的发声体是

风,即声音是由竹内空气柱振动产生的。

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10. [2024·宿迁期中]如图是一款新型蓝牙跑步耳机,将耳机

贴在颞骨两侧而不是堵塞住耳朵,既可以听到耳机发出

的声音,也不影响听到周围环境的声音。以上听到的声

音,传播介质分别是( B )

A. 固体 固体 B. 固体 气体

C. 气体 固体 D. 气体 气体

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

佩戴该耳机时,人听到的耳机发出的声音是通过骨骼传播到听觉神经,然后由听觉神经传给大脑的,此种听到声音的方式被称作骨传导,所以人听到耳机发出的声音是通过固体传播的;声音可以在空气中传播,跑步时人听到周围环境的声音是通过空气(即气体)传播的。

【点拨】

【答案】B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

11. [科学推理][2023·常州]正常灰鲸的发声频率范围为15~

25 Hz。生物学家发现变异灰鲸Alice,其发声频率为52

Hz,导致正常灰鲸“听不见”Alice的声音,如图所示为

海豚的发声频率和听觉频率范围,灰鲸与海豚同属海洋

哺乳动物。由此推理:正常灰

鲸听觉频率范围(黑色横条)很

可能是( B )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

根据海豚的发声频率范围和听觉频率范围分析可知,一般海洋生物的听觉频率范围比发声频率范围要大一些,故A、C不符合题意;正常灰鲸的发声频率范围为15~25 Hz,但是听不到变异灰鲸52 Hz的声音,所以灰鲸听觉频率范围不包括52 Hz,故B符合题意,D不符合题意。

【答案】B

【点拨】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12. [小制作]科技节,小北把盐粒倒在套有气球的音箱表

面。打开音箱开关,音箱播放音乐,观察到盐粒不断

跳动。

(1)断开开关,音箱停止播放音乐,盐粒 (填“还在”或“停止”)跳动。这说明声音是由物体的 产生的。

停止

振动

(2)盐粒的作用是 。

将微小的振动放大,便于观察

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

(1)打开音箱开关,盐粒不断跳动,断开开关,音箱停止播放音乐,盐粒停止跳动,这表明声音是由物体振动产生的。(2)实验中盐粒的作用是将微小的振动放大,便于观察。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

13. 百米赛跑时,计时员应该看到发令枪冒烟就计时,若计

时员听到枪声才计时,则所记录的成绩比运动员的实际

成绩 (填“多”或“少”)了 秒。(空气中

的声速为340 m/s,结果保留两位小数)

少

0.29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

【点拨】

听到枪声才开始计时,说明枪声已经传播100米到达终点时才开始计时,测得时间肯定少了,少的时间为声音传播100 m所用的时间:t==≈0.29 s。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14. [2024·西安二模]如图所示为探究水能否传播声音的实验

装置,小明认为实验中有绳子拴着袋子,绳子也可以传

声,无法证明水能传播声音。请你提出一个改进意

见:

。

【点拨】

要证明水能够传播声音,需要排除绳子的影响。

将绳子剪断,在手机下沉的过程中,听是否有声

音传出

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15. [数物结合][2024·青岛期末]手机Phyphox软件能自动测量

相关物理数据并记录时间,如图甲,小蓝想知道两大楼

之间的距离s,她利用Phyphox软件进行了测量。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

查阅资料,得到空气中声速v随温度T变化的数据如下表。

温度

T/℃ -20 -10 0 10 20 30

声速

v/(m·s-1) 318 324 330 336 342 348

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(1)用描点法,在图乙中画出声速v随温度T变化的关系图像。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(2)当温度降低时,空气中的声速 (填“变大”“变小”或“不变”)。

(3)根据表格数据推断:15 ℃时,空气中声速为 m/s。

(4)根据表格数据,写出声速v与温度T之间的函数表达式:v= (不必写单位)。

变小

339

T+330

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(5)如图甲所示,小蓝站在两楼间A处,她大喊一声,手机分别在0.4 s、0.6 s时接收到两次回声。手机显示此时气温为0 ℃,则两楼的间距s= 。

165 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

谢谢观看!

同课章节目录