2.3 线段长短的比较 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.3 线段长短的比较 课件(共30张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 05:51:38 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

2.3 线段长短的比较

第二章 几何图形的初步认识

【2024新教材】2025-2026学年冀教版数学 七年级上册

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第一页:标题页

2.3 线段长短的比较

—— 掌握比较方法,理解线段中点

(右下角添加授课教师姓名及日期)

第二页:引入

在生活中,我们经常需要比较物体的长短,比如比较两根铅笔的长度、两条绳子的长短等。这些实际物体的长短比较,其实都可以抽象为线段长短的比较。线段是有长度的,那么我们该如何比较两条线段的长短呢?这节课我们就来学习线段长短的比较方法,以及与线段长度相关的重要概念 —— 线段的中点。

第三页:比较线段长短的方法(一)—— 叠合法

定义:把两条线段的一个端点重合,另一个端点落在同一侧,根据另一个端点的位置关系来比较线段的长短。

操作步骤:

将线段\(AB\)和线段\(CD\)的一个端点重合,比如让点\(A\)与点\(C\)重合。

使线段\(AB\)和线段\(CD\)落在重合端点的同一侧。

观察另一个端点的位置:

若点\(B\)与点\(D\)重合,则线段\(AB\)与线段\(CD\)相等,记作\(AB = CD\)。

若点\(B\)在线段\(CD\)上,则线段\(AB\)比线段\(CD\)短,记作\(AB < CD\)。

若点\(B\)在线段\(CD\)的延长线上,则线段\(AB\)比线段\(CD\)长,记作\(AB > CD\)。

实例:比较两根小棒的长短,我们可以将它们的一端对齐,然后看另一端的位置,就能知道哪根长、哪根短,这就是叠合法的实际应用。

第四页:比较线段长短的方法(二)—— 度量法

定义:用刻度尺分别测量出两条线段的长度,再根据长度的大小来比较线段的长短。

操作步骤:

用刻度尺的 0 刻度线与线段的一个端点对齐。

读取线段另一个端点所对应的刻度值,这个值就是线段的长度。

比较两条线段长度的数值大小:数值大的线段长,数值小的线段短,数值相等则线段等长。

实例:测量课本的长和宽,得到长是 26 厘米,宽是 18 厘米,由此可知课本的长大于宽,即表示长的线段比表示宽的线段长。

注意:使用度量法时,要注意刻度尺的单位,确保测量的准确性。

第五页:两种比较方法的区别与联系

方法

操作方式

特点

适用场景

叠合法

通过线段的重合直观比较

直观形象,不需要测量工具

可以直接接触的线段,或在图纸上可操作的线段

度量法

测量长度后比较数值

精确,需要借助刻度尺

需要知道具体长度的情况,或线段不便直接叠合的情况

联系:两种方法都能比较出线段的长短,在实际应用中可以根据具体情况选择合适的方法。

第六页:线段的中点

定义:把一条线段分成两条相等线段的点,叫做这条线段的中点。

图形表示:若点\(M\)是线段\(AB\)的中点,则\(AM = MB=\frac{1}{2}AB\),或\(AB = 2AM = 2MB\)。

实例:一根 10 厘米长的线段,其中点把它分成了两条各 5 厘米长的线段。

几何语言描述:

因为点\(M\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AM = MB\)。

若\(AM = MB\),且点\(M\)在线段\(AB\)上,则点\(M\)是线段\(AB\)的中点。

第七页:例题解析(一)—— 比较线段长短

例题 1:如图,已知线段\(AB\)和线段\(CD\),用叠合法比较它们的长短。

解:将点\(A\)与点\(C\)重合,使线段\(AB\)和线段\(CD\)在同一侧。观察发现点\(B\)在线段\(CD\)的延长线上,所以\(AB > CD\)。

例题 2:用刻度尺测量出线段\(EF\)和线段\(GH\)的长度,其中线段\(EF\)的长度是 3.5 厘米,线段\(GH\)的长度是 4 厘米,比较它们的长短。

解:因为 3.5 厘米\(<4\)厘米,所以\(EF < GH\)。

第八页:例题解析(二)—— 线段中点的应用

例题 3:已知线段\(AB = 8\)厘米,点\(C\)是线段\(AB\)的中点,求线段\(AC\)的长度。

解:因为点\(C\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AC=\frac{1}{2}AB\)。

又因为\(AB = 8\)厘米,所以\(AC=\frac{1}{2} 8 = 4\)厘米。

例题 4:如图,点\(M\)是线段\(AB\)的中点,点\(N\)是线段\(AM\)的中点,若\(AB = 12\)厘米,求线段\(AN\)的长度。

解:因为点\(M\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AM=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2} 12 = 6\)厘米。

又因为点\(N\)是线段\(AM\)的中点,所以\(AN=\frac{1}{2}AM=\frac{1}{2} 6 = 3\)厘米。

第九页:画一条线段等于已知线段

方法:利用圆规和直尺可以画出一条线段等于已知线段。

先用直尺画一条射线\(AC\)。

用圆规量取已知线段\(AB\)的长度(即把圆规的两脚分别落在点\(A\)和点\(B\)上)。

保持圆规两脚的距离不变,把圆规的一个脚落在射线\(AC\)的端点\(A\)上,另一个脚在射线\(AC\)上截取点\(B'\),则线段\(AB'\)就是与线段\(AB\)相等的线段,即\(AB'=AB\)。

实例:要画一条与已知线段\(MN\)相等的线段,就可以按照上述方法操作,画出的线段与\(MN\)长度相同。

第十页:课堂练习

填空题:

比较两条线段的长短,常用的方法有______和______。

若点\(P\)是线段\(AB\)的中点,且\(AB = 10\)厘米,则\(AP=\)______厘米。

如图,用叠合法比较线段\(AB\)和\(CD\)的长短,可知\(AB\)______\(CD\)(填 “\(>\)”“\(<\)” 或 “\(=\)”)。

选择题:

下列说法正确的是( )

A. 线段的中点到线段两个端点的距离相等

B. 若\(AP = PB\),则点\(P\)是线段\(AB\)的中点

C. 比较线段长短时,叠合法比度量法更准确

D. 两条线段的长短与它们的位置无关

已知线段\(AB = 6\)厘米,点\(C\)在直线\(AB\)上,且\(BC = 2\)厘米,则线段\(AC\)的长度是( )

A. 4 厘米 B. 8 厘米 C. 4 厘米或 8 厘米 D. 无法确定

解答题:

(1)已知线段\(a\)和线段\(b\)(\(a > b\)),用直尺和圆规画一条线段,使它等于\(a - b\)。

(2)已知线段\(AB = 14\)厘米,点\(C\)是线段\(AB\)上一点,\(BC = 6\)厘米,点\(D\)是线段\(AC\)的中点,求线段\(AD\)的长度。

第十一页:课堂小结

比较线段长短的两种方法:

叠合法:通过重合端点,观察另一个端点的位置比较。

度量法:测量长度后比较数值大小。

线段的中点:把一条线段分成两条相等线段的点,中点到线段两端点的距离相等,即\(AM = MB=\frac{1}{2}AB\)。

画一条线段等于已知线段:利用圆规和直尺,通过截取的方法完成。

在解决与线段中点相关的问题时,要注意结合图形,运用中点的性质进行计算。

第十二页:作业布置

教材第 XX 页习题 2.3 第 1、2、3、4 题。

填空题:

若线段\(AB = 5\)厘米,线段\(BC = 3\)厘米,且点\(B\)在线段\(AC\)上,则\(AC=\)______厘米。

点\(M\)是线段\(AB\)的中点,若\(AM = 3\)厘米,则\(AB=\)______厘米,\(BM=\)______厘米。

解答题:

(1)用刻度尺测量出三角形三条边的长度,并比较它们的长短。

(2)已知点\(C\)是线段\(AB\)的中点,点\(D\)是线段\(BC\)的中点,若\(AB = 20\)厘米,求线段\(AD\)的长度。

(3)如图,已知线段\(a\)、\(b\),用直尺和圆规画一条线段\(c\),使\(c = a + 2b\)。

思考:如果点\(C\)不在线段\(AB\)上,而是在直线\(AB\)上,且\(AB = 10\)厘米,\(BC = 3\)厘米,那么线段\(AC\)的长度是多少?画图说明。

互逆命题、互逆定理教案

一、教学目标

知识与技能目标

理解互逆命题、互逆定理的概念,能准确说出一个命题的逆命题。

会判断一个命题及它的逆命题的真假性,掌握证明命题真假的方法。

过程与方法目标

通过对命题、逆命题的分析,培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力。

经历探究互逆定理的过程,体会从特殊到一般的数学思想。

情感态度与价值观目标

培养学生积极参与数学活动,敢于质疑、勇于探索的精神。

让学生感受数学知识的严谨性和逻辑性,体会数学的应用价值。

二、教学重难点

重点

互逆命题、互逆定理的概念及命题真假的判断。

能正确写出一个命题的逆命题。

难点

判断一个命题的逆命题的真假性,理解原命题为真,其逆命题不一定为真。

用逻辑推理的方法证明命题的真假。

三、教学方法

讲授法、讨论法、练习法相结合

四、教学过程

(一)导入新课(5 分钟)

展示一些简单的命题,如 “如果两个角是对顶角,那么这两个角相等” ,“如果 a=b,那么 a =b ”。引导学生分析这些命题的题设和结论。

提问:能否交换这些命题的题设和结论,得到新的命题?新命题是否成立?从而引出本节课的课题 —— 互逆命题、互逆定理。

(二)讲授新课(25 分钟)

互逆命题

给出互逆命题的定义:在两个命题中,如果第一个命题的题设是第二个命题的结论,而第一个命题的结论又是第二个命题的题设,那么这两个命题叫做互逆命题。如果把其中一个命题叫做原命题,那么另一个命题叫做它的逆命题。

举例说明:如原命题 “如果两个角是直角,那么这两个角相等”,它的逆命题是 “如果两个角相等,那么这两个角是直角” 。让学生进一步理解互逆命题的概念。

组织学生进行小组讨论,每个小组写出 3 - 5 个命题,并交换写出它们的逆命题。

命题真假的判断

引导学生思考如何判断一个命题的真假。对于真命题,需要通过推理证明;对于假命题,只需举一个反例即可。

以刚才的命题为例,分析原命题和逆命题的真假性。如 “如果两个角是直角,那么这两个角相等” 是真命题,而它的逆命题 “如果两个角相等,那么这两个角是直角” 是假命题,因为两个相等的角不一定是直角,还可能是锐角或钝角等。

让学生自己判断之前小组讨论中写出的命题及其逆命题的真假性,并在小组内交流。

互逆定理

给出互逆定理的定义:如果一个定理的逆命题经过证明是真命题,那么它也是一个定理,这两个定理叫做互逆定理,其中一个定理叫做另一个定理的逆定理。

举例说明:如 “两直线平行,同位角相等” 和 “同位角相等,两直线平行” 是互逆定理。

强调:并不是所有的定理都有逆定理,只有当定理的逆命题为真命题时,才有逆定理。

(三)例题讲解(15 分钟)

例 1:写出下列命题的逆命题,并判断其真假。

(1)如果 a = 0,那么 ab = 0。

(2)全等三角形的对应角相等。

(3)等腰三角形的两个底角相等。

分析:

(1)逆命题为 “如果 ab = 0,那么 a = 0”,这是假命题,因为当 b = 0 时,ab = 0,a 不一定为 0。

(2)逆命题为 “对应角相等的三角形是全等三角形”,这是假命题,因为对应角相等的三角形不一定全等,可能是相似三角形。

(3)逆命题为 “有两个角相等的三角形是等腰三角形”,这是真命题,它是等腰三角形的判定定理。

例 2:证明命题 “如果一个三角形的两个角相等,那么这两个角所对的边也相等” 是真命题。

分析:引导学生画出图形,写出已知、求证,然后进行证明。

已知:在△ABC 中,∠B = ∠C。

求证:AB = AC。

证明:作∠BAC 的平分线 AD,交 BC 于点 D。

因为 AD 平分∠BAC,所以∠BAD = ∠CAD。

在△ABD 和△ACD 中,

∠B = ∠C,

∠BAD = ∠CAD,

AD = AD(公共边),

所以△ABD≌△ACD(AAS)。

所以 AB = AC。

(四)课堂练习(10 分钟)

写出下列命题的逆命题,并判断真假。

(1)如果 x = 2,那么 x = 4。

(2)直角三角形的两个锐角互余。

(3)对顶角相等。

判断下列说法是否正确:

(1)每个命题都有逆命题。

(2)每个定理都有逆定理。

(3)真命题的逆命题一定是真命题。

(4)假命题的逆命题一定是假命题。

(五)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾互逆命题、互逆定理的概念,以及如何判断命题的真假。

强调:原命题为真,逆命题不一定为真;原命题为假,逆命题也不一定为假。

(六)布置作业(5 分钟)

课本课后习题,要求学生认真书写解题过程,判断命题真假时要说明理由。

拓展作业:收集生活中或数学学习中至少两个互逆命题,并分析它们的真假性。

五、教学反思

在教学过程中,要注重引导学生积极思考、主动参与,通过实际例子帮助学生理解抽象的概念。对于学生在判断命题真假和写逆命题时容易出现的错误,要及时给予纠正和指导。在今后的教学中,可以进一步加强练习,提高学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1.经历比较线段长短的过程,理解比较线段长短的方法,积累数学活动经验.

2.理解并掌握“两点之间,线段最短”的基本事实,并能解决实际问题,培养数学应用意识.

3.理解两点之间的距离的意义,培养几何直观.

学习目标

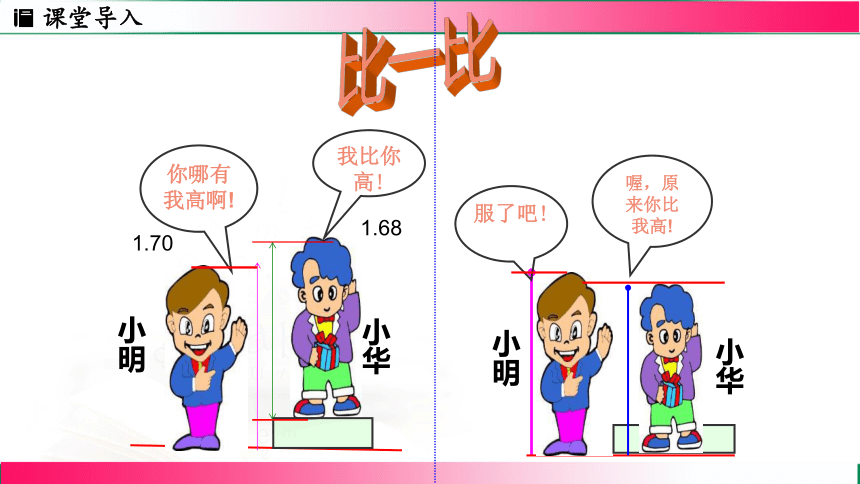

小明

小华

我比你高!

你哪有我高啊!

比一比

服了吧!

小明

小华

喔,原来你比我高!

1.68

1.70

课堂导入

想一想:

要比较两根绳子的长短,你有几种方法

1.可以用尺子分别量两根绳子的长度,然后比较.

2.可以将两根绳子叠合在一起,就可以比较出来.

——度量法

——叠合法

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

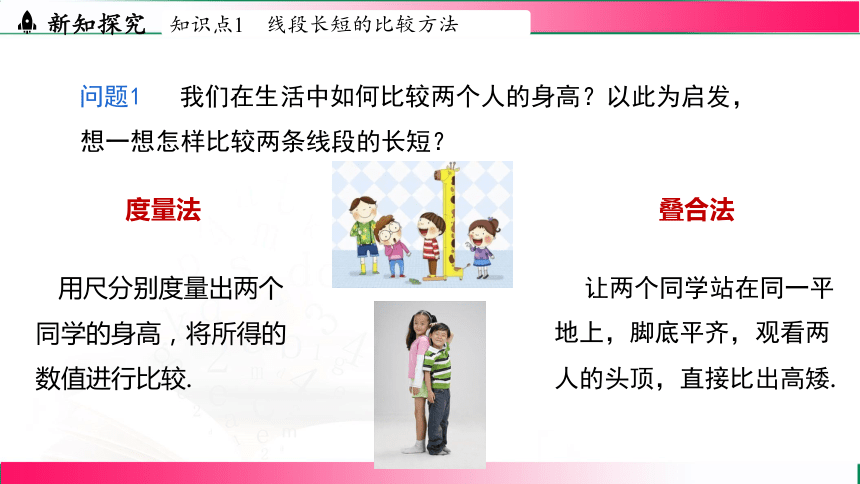

问题1 我们在生活中如何比较两个人的身高?以此为启发,想一想怎样比较两条线段的长短?

度量法

用尺分别度量出两个同学的身高,将所得的数值进行比较.

叠合法

让两个同学站在同一平地上,脚底平齐,观看两人的头顶,直接比出高矮.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

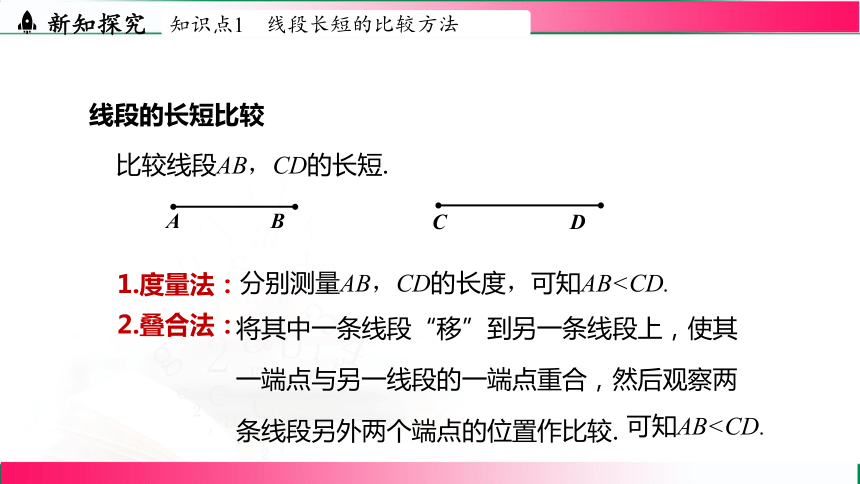

线段的长短比较

比较线段AB,CD的长短.

C D

A B

1.度量法:

2.叠合法:

分别测量AB,CD的长度,可知AB将其中一条线段“移”到另一条线段上,使其一端点与另一线段的一端点重合,然后观察两条线段另外两个端点的位置作比较.

可知AB新知探究

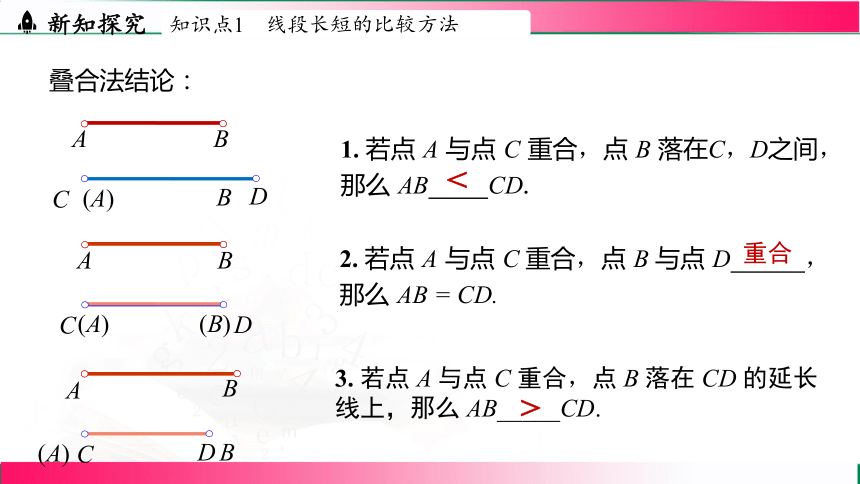

知识点1 线段长短的比较方法

C

D

1. 若点 A 与点 C 重合,点 B 落在C,D之间,那么 AB CD.

(A)

B

<

叠合法结论:

C

D

A

B

B

(A)

2. 若点 A 与点 C 重合,点 B 与点 D ,那么 AB = CD.

3. 若点 A 与点 C 重合,点 B 落在 CD 的延长线上,那么 AB_____CD.

重合

>

B

A

B

A

C

D

(A)

(B)

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

问题2 画在黑板上的线段是无法移动的,在只有圆规和无刻度的直尺的情况下,请大家想想办法,如何再画一条与它相等的线段?

在可打开角度的最大范围内,圆规可截取任意长度,相当于可以移动的“小木棍”.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

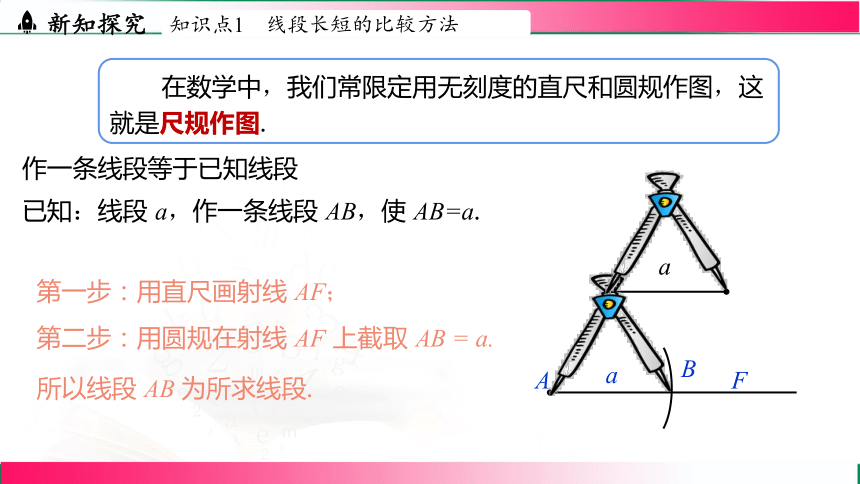

作一条线段等于已知线段

已知:线段 a,作一条线段 AB,使 AB=a.

第一步:用直尺画射线 AF;

第二步:用圆规在射线 AF 上截取 AB = a.

所以线段 AB 为所求线段.

a

A F

a

B

在数学中,我们常限定用无刻度的直尺和圆规作图,这就是尺规作图.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

尺规作图的要点:

1.直尺只能用来画线,不能量距;

2.尺规作图要求作出图形,说明结果,并保留作图痕迹.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

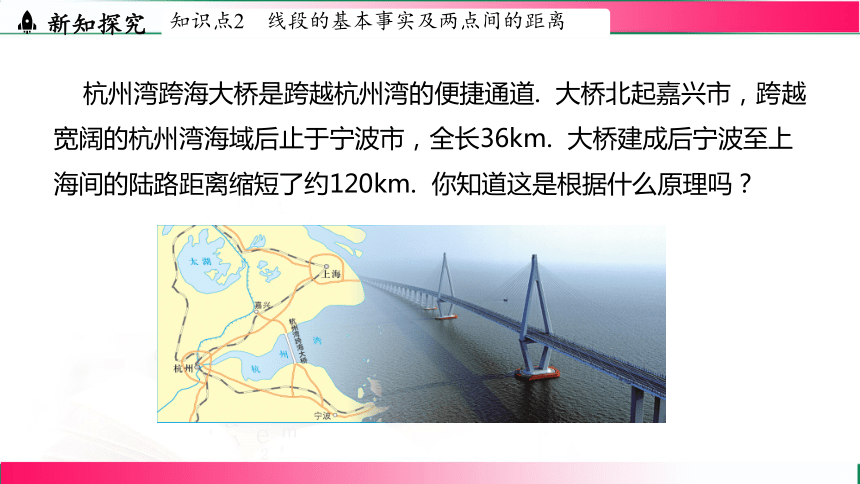

杭州湾跨海大桥是跨越杭州湾的便捷通道. 大桥北起嘉兴市,跨越宽阔的杭州湾海域后止于宁波市,全长36km. 大桥建成后宁波至上海间的陆路距离缩短了约120km. 你知道这是根据什么原理吗?

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

问题3 如图:从 A 地到 B 地有四条道路,除它们外能否再修一条从 A 地到 B 地的最短道路?如果能,请你联系以前所学的知识,在图上画出最短路线.

A

B

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

A

B

经过比较,我们可以得到一个关于线段的基本事实:

两点之间,线段最短..

两点之间线段的长度,叫作两点之间的距离..

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

1.七年级(1)班的同学想举行一次拔河比赛,他们想从两条大绳中挑出一条最长的绳子,请你为他们选择一种合适的方法( )

A.把两条大绳的一端对齐,然后同一方向上拉直两条大绳,另一端在外面的即为长绳

B.把两条绳子接在一起

C.把两条绳子重合,观察另一端情况

D.没有办法挑选

A

随堂练习

2.如图,AB=CD,则AC与BD的大小关系是( )

A. AC>BD B. AC<BD

C. AC=BD D. 不能确定

C

随堂练习

3.把一条弯曲的河道改直,可以缩短行程,这样做的依据是( )

A.两点之间,线段最短

B.经过两点有且只有一条直线

C.线段可以比较大小

D.线段有两个端点

A

随堂练习

4.下列说法中正确的是( )

A.两点之间,直线最短

B.线段MN就是M,N两点之间的距离

C.在连接两点的所有连线中,最短的连线的长度就是这两点间的距离

D.从武昌到广州,火车行驶的路程就是武昌到广州的距离

C

随堂练习

知识点1 比较线段的长短

1. [新考法·度量法]如图,比较线段 a 和线段 b 的长度,结果

正确的是( B )

A. a > b B. a < b

C. a = b D. 无法确定

(第1题)

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

【点拨】

根据用刻度尺测量两条线段的结果解答. a =3.5

cm, b =4 cm,可得 a < b .

2. [2024·邯郸丛台区月考]有两条线段 AB 和 CD ,李明很难

判断出它们的长短,因此他借助于圆规,操作如图所示,

由此可得出 AB CD . (填“>”“<”或“=”)

(第2题)

>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点2 画一条线段等于已知线段

3. [2024·定州期末]如图,平面上有射线 AP 和点 B 、点 C ,

用尺规按下列要求画图,并保留画图痕迹.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(2)在射线 AP 上截取 AD = AB ;

(3)连接 BC ,并延长 BC 到点 E ,使 CE = BC ;

(4)连接 DE .

【解】如图所示:

(1)连接 AB ;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点3 两点之间的距离

4. 如图,线段 AB =8 cm,延长 AB 到点 C ,若 AB =2 BC ,

则 A , C 两点之间的距离为( D )

A. 4 cm B. 6 cm

C. 8 cm D. 12 cm

【点拨】

因为 AB =2 BC =8 cm,所以 BC =4 cm.所以 AC =

AB + BC =8+4=12(cm),故选D.

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5. [新考法·分类讨论法]点 B 在直线 AC 上,线段 AB =5,

BC =3,则 A , C 两点间的距离是( C )

A. 8 B. 2

C. 8或2 D. 无法确定

【点拨】

当点 B 在线段 AC 上时, AC = AB + BC =5+3=8;

当点 B 不在线段 AC 上时, AC = AB - BC =5-3=2,故

选C.

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点4 线段的基本事实(性质)

6. [2024·郑州校级调研]如图,从 C 地到 B 地有①②③3条路

线可以走,下列判断正确的是( B )

A. 路线①最短

B. 路线②最短

C. 路线③最短

D. 路线①②③长度都一样

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

【点拨】

根据两点之间线段最短,可知路线②是最短的,

故选B.

B

【答案】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7. [2024·郓城期末]生活中,有下列两个现象,对于这两个现

象的解释,正确的是( D )

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 均用两点之间,线段最短来解释

B. 均用两点确定一条直线来解释

C. 现象1用两点之间,线段最短来解释,现象2用两点确

定一条直线来解释

D. 现象1用两点确定一条直线来解释,现象2用两点之

间,线段最短来解释

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

线段的长短比较

尺规作图

线段长短的比较

线段的基本事实

度量法

叠合法

两点之间,线段最短

课堂小结

两点之间的距离

谢谢观看!

2.3 线段长短的比较

第二章 几何图形的初步认识

【2024新教材】2025-2026学年冀教版数学 七年级上册

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第一页:标题页

2.3 线段长短的比较

—— 掌握比较方法,理解线段中点

(右下角添加授课教师姓名及日期)

第二页:引入

在生活中,我们经常需要比较物体的长短,比如比较两根铅笔的长度、两条绳子的长短等。这些实际物体的长短比较,其实都可以抽象为线段长短的比较。线段是有长度的,那么我们该如何比较两条线段的长短呢?这节课我们就来学习线段长短的比较方法,以及与线段长度相关的重要概念 —— 线段的中点。

第三页:比较线段长短的方法(一)—— 叠合法

定义:把两条线段的一个端点重合,另一个端点落在同一侧,根据另一个端点的位置关系来比较线段的长短。

操作步骤:

将线段\(AB\)和线段\(CD\)的一个端点重合,比如让点\(A\)与点\(C\)重合。

使线段\(AB\)和线段\(CD\)落在重合端点的同一侧。

观察另一个端点的位置:

若点\(B\)与点\(D\)重合,则线段\(AB\)与线段\(CD\)相等,记作\(AB = CD\)。

若点\(B\)在线段\(CD\)上,则线段\(AB\)比线段\(CD\)短,记作\(AB < CD\)。

若点\(B\)在线段\(CD\)的延长线上,则线段\(AB\)比线段\(CD\)长,记作\(AB > CD\)。

实例:比较两根小棒的长短,我们可以将它们的一端对齐,然后看另一端的位置,就能知道哪根长、哪根短,这就是叠合法的实际应用。

第四页:比较线段长短的方法(二)—— 度量法

定义:用刻度尺分别测量出两条线段的长度,再根据长度的大小来比较线段的长短。

操作步骤:

用刻度尺的 0 刻度线与线段的一个端点对齐。

读取线段另一个端点所对应的刻度值,这个值就是线段的长度。

比较两条线段长度的数值大小:数值大的线段长,数值小的线段短,数值相等则线段等长。

实例:测量课本的长和宽,得到长是 26 厘米,宽是 18 厘米,由此可知课本的长大于宽,即表示长的线段比表示宽的线段长。

注意:使用度量法时,要注意刻度尺的单位,确保测量的准确性。

第五页:两种比较方法的区别与联系

方法

操作方式

特点

适用场景

叠合法

通过线段的重合直观比较

直观形象,不需要测量工具

可以直接接触的线段,或在图纸上可操作的线段

度量法

测量长度后比较数值

精确,需要借助刻度尺

需要知道具体长度的情况,或线段不便直接叠合的情况

联系:两种方法都能比较出线段的长短,在实际应用中可以根据具体情况选择合适的方法。

第六页:线段的中点

定义:把一条线段分成两条相等线段的点,叫做这条线段的中点。

图形表示:若点\(M\)是线段\(AB\)的中点,则\(AM = MB=\frac{1}{2}AB\),或\(AB = 2AM = 2MB\)。

实例:一根 10 厘米长的线段,其中点把它分成了两条各 5 厘米长的线段。

几何语言描述:

因为点\(M\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AM = MB\)。

若\(AM = MB\),且点\(M\)在线段\(AB\)上,则点\(M\)是线段\(AB\)的中点。

第七页:例题解析(一)—— 比较线段长短

例题 1:如图,已知线段\(AB\)和线段\(CD\),用叠合法比较它们的长短。

解:将点\(A\)与点\(C\)重合,使线段\(AB\)和线段\(CD\)在同一侧。观察发现点\(B\)在线段\(CD\)的延长线上,所以\(AB > CD\)。

例题 2:用刻度尺测量出线段\(EF\)和线段\(GH\)的长度,其中线段\(EF\)的长度是 3.5 厘米,线段\(GH\)的长度是 4 厘米,比较它们的长短。

解:因为 3.5 厘米\(<4\)厘米,所以\(EF < GH\)。

第八页:例题解析(二)—— 线段中点的应用

例题 3:已知线段\(AB = 8\)厘米,点\(C\)是线段\(AB\)的中点,求线段\(AC\)的长度。

解:因为点\(C\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AC=\frac{1}{2}AB\)。

又因为\(AB = 8\)厘米,所以\(AC=\frac{1}{2} 8 = 4\)厘米。

例题 4:如图,点\(M\)是线段\(AB\)的中点,点\(N\)是线段\(AM\)的中点,若\(AB = 12\)厘米,求线段\(AN\)的长度。

解:因为点\(M\)是线段\(AB\)的中点,所以\(AM=\frac{1}{2}AB=\frac{1}{2} 12 = 6\)厘米。

又因为点\(N\)是线段\(AM\)的中点,所以\(AN=\frac{1}{2}AM=\frac{1}{2} 6 = 3\)厘米。

第九页:画一条线段等于已知线段

方法:利用圆规和直尺可以画出一条线段等于已知线段。

先用直尺画一条射线\(AC\)。

用圆规量取已知线段\(AB\)的长度(即把圆规的两脚分别落在点\(A\)和点\(B\)上)。

保持圆规两脚的距离不变,把圆规的一个脚落在射线\(AC\)的端点\(A\)上,另一个脚在射线\(AC\)上截取点\(B'\),则线段\(AB'\)就是与线段\(AB\)相等的线段,即\(AB'=AB\)。

实例:要画一条与已知线段\(MN\)相等的线段,就可以按照上述方法操作,画出的线段与\(MN\)长度相同。

第十页:课堂练习

填空题:

比较两条线段的长短,常用的方法有______和______。

若点\(P\)是线段\(AB\)的中点,且\(AB = 10\)厘米,则\(AP=\)______厘米。

如图,用叠合法比较线段\(AB\)和\(CD\)的长短,可知\(AB\)______\(CD\)(填 “\(>\)”“\(<\)” 或 “\(=\)”)。

选择题:

下列说法正确的是( )

A. 线段的中点到线段两个端点的距离相等

B. 若\(AP = PB\),则点\(P\)是线段\(AB\)的中点

C. 比较线段长短时,叠合法比度量法更准确

D. 两条线段的长短与它们的位置无关

已知线段\(AB = 6\)厘米,点\(C\)在直线\(AB\)上,且\(BC = 2\)厘米,则线段\(AC\)的长度是( )

A. 4 厘米 B. 8 厘米 C. 4 厘米或 8 厘米 D. 无法确定

解答题:

(1)已知线段\(a\)和线段\(b\)(\(a > b\)),用直尺和圆规画一条线段,使它等于\(a - b\)。

(2)已知线段\(AB = 14\)厘米,点\(C\)是线段\(AB\)上一点,\(BC = 6\)厘米,点\(D\)是线段\(AC\)的中点,求线段\(AD\)的长度。

第十一页:课堂小结

比较线段长短的两种方法:

叠合法:通过重合端点,观察另一个端点的位置比较。

度量法:测量长度后比较数值大小。

线段的中点:把一条线段分成两条相等线段的点,中点到线段两端点的距离相等,即\(AM = MB=\frac{1}{2}AB\)。

画一条线段等于已知线段:利用圆规和直尺,通过截取的方法完成。

在解决与线段中点相关的问题时,要注意结合图形,运用中点的性质进行计算。

第十二页:作业布置

教材第 XX 页习题 2.3 第 1、2、3、4 题。

填空题:

若线段\(AB = 5\)厘米,线段\(BC = 3\)厘米,且点\(B\)在线段\(AC\)上,则\(AC=\)______厘米。

点\(M\)是线段\(AB\)的中点,若\(AM = 3\)厘米,则\(AB=\)______厘米,\(BM=\)______厘米。

解答题:

(1)用刻度尺测量出三角形三条边的长度,并比较它们的长短。

(2)已知点\(C\)是线段\(AB\)的中点,点\(D\)是线段\(BC\)的中点,若\(AB = 20\)厘米,求线段\(AD\)的长度。

(3)如图,已知线段\(a\)、\(b\),用直尺和圆规画一条线段\(c\),使\(c = a + 2b\)。

思考:如果点\(C\)不在线段\(AB\)上,而是在直线\(AB\)上,且\(AB = 10\)厘米,\(BC = 3\)厘米,那么线段\(AC\)的长度是多少?画图说明。

互逆命题、互逆定理教案

一、教学目标

知识与技能目标

理解互逆命题、互逆定理的概念,能准确说出一个命题的逆命题。

会判断一个命题及它的逆命题的真假性,掌握证明命题真假的方法。

过程与方法目标

通过对命题、逆命题的分析,培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力。

经历探究互逆定理的过程,体会从特殊到一般的数学思想。

情感态度与价值观目标

培养学生积极参与数学活动,敢于质疑、勇于探索的精神。

让学生感受数学知识的严谨性和逻辑性,体会数学的应用价值。

二、教学重难点

重点

互逆命题、互逆定理的概念及命题真假的判断。

能正确写出一个命题的逆命题。

难点

判断一个命题的逆命题的真假性,理解原命题为真,其逆命题不一定为真。

用逻辑推理的方法证明命题的真假。

三、教学方法

讲授法、讨论法、练习法相结合

四、教学过程

(一)导入新课(5 分钟)

展示一些简单的命题,如 “如果两个角是对顶角,那么这两个角相等” ,“如果 a=b,那么 a =b ”。引导学生分析这些命题的题设和结论。

提问:能否交换这些命题的题设和结论,得到新的命题?新命题是否成立?从而引出本节课的课题 —— 互逆命题、互逆定理。

(二)讲授新课(25 分钟)

互逆命题

给出互逆命题的定义:在两个命题中,如果第一个命题的题设是第二个命题的结论,而第一个命题的结论又是第二个命题的题设,那么这两个命题叫做互逆命题。如果把其中一个命题叫做原命题,那么另一个命题叫做它的逆命题。

举例说明:如原命题 “如果两个角是直角,那么这两个角相等”,它的逆命题是 “如果两个角相等,那么这两个角是直角” 。让学生进一步理解互逆命题的概念。

组织学生进行小组讨论,每个小组写出 3 - 5 个命题,并交换写出它们的逆命题。

命题真假的判断

引导学生思考如何判断一个命题的真假。对于真命题,需要通过推理证明;对于假命题,只需举一个反例即可。

以刚才的命题为例,分析原命题和逆命题的真假性。如 “如果两个角是直角,那么这两个角相等” 是真命题,而它的逆命题 “如果两个角相等,那么这两个角是直角” 是假命题,因为两个相等的角不一定是直角,还可能是锐角或钝角等。

让学生自己判断之前小组讨论中写出的命题及其逆命题的真假性,并在小组内交流。

互逆定理

给出互逆定理的定义:如果一个定理的逆命题经过证明是真命题,那么它也是一个定理,这两个定理叫做互逆定理,其中一个定理叫做另一个定理的逆定理。

举例说明:如 “两直线平行,同位角相等” 和 “同位角相等,两直线平行” 是互逆定理。

强调:并不是所有的定理都有逆定理,只有当定理的逆命题为真命题时,才有逆定理。

(三)例题讲解(15 分钟)

例 1:写出下列命题的逆命题,并判断其真假。

(1)如果 a = 0,那么 ab = 0。

(2)全等三角形的对应角相等。

(3)等腰三角形的两个底角相等。

分析:

(1)逆命题为 “如果 ab = 0,那么 a = 0”,这是假命题,因为当 b = 0 时,ab = 0,a 不一定为 0。

(2)逆命题为 “对应角相等的三角形是全等三角形”,这是假命题,因为对应角相等的三角形不一定全等,可能是相似三角形。

(3)逆命题为 “有两个角相等的三角形是等腰三角形”,这是真命题,它是等腰三角形的判定定理。

例 2:证明命题 “如果一个三角形的两个角相等,那么这两个角所对的边也相等” 是真命题。

分析:引导学生画出图形,写出已知、求证,然后进行证明。

已知:在△ABC 中,∠B = ∠C。

求证:AB = AC。

证明:作∠BAC 的平分线 AD,交 BC 于点 D。

因为 AD 平分∠BAC,所以∠BAD = ∠CAD。

在△ABD 和△ACD 中,

∠B = ∠C,

∠BAD = ∠CAD,

AD = AD(公共边),

所以△ABD≌△ACD(AAS)。

所以 AB = AC。

(四)课堂练习(10 分钟)

写出下列命题的逆命题,并判断真假。

(1)如果 x = 2,那么 x = 4。

(2)直角三角形的两个锐角互余。

(3)对顶角相等。

判断下列说法是否正确:

(1)每个命题都有逆命题。

(2)每个定理都有逆定理。

(3)真命题的逆命题一定是真命题。

(4)假命题的逆命题一定是假命题。

(五)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾互逆命题、互逆定理的概念,以及如何判断命题的真假。

强调:原命题为真,逆命题不一定为真;原命题为假,逆命题也不一定为假。

(六)布置作业(5 分钟)

课本课后习题,要求学生认真书写解题过程,判断命题真假时要说明理由。

拓展作业:收集生活中或数学学习中至少两个互逆命题,并分析它们的真假性。

五、教学反思

在教学过程中,要注重引导学生积极思考、主动参与,通过实际例子帮助学生理解抽象的概念。对于学生在判断命题真假和写逆命题时容易出现的错误,要及时给予纠正和指导。在今后的教学中,可以进一步加强练习,提高学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

1.经历比较线段长短的过程,理解比较线段长短的方法,积累数学活动经验.

2.理解并掌握“两点之间,线段最短”的基本事实,并能解决实际问题,培养数学应用意识.

3.理解两点之间的距离的意义,培养几何直观.

学习目标

小明

小华

我比你高!

你哪有我高啊!

比一比

服了吧!

小明

小华

喔,原来你比我高!

1.68

1.70

课堂导入

想一想:

要比较两根绳子的长短,你有几种方法

1.可以用尺子分别量两根绳子的长度,然后比较.

2.可以将两根绳子叠合在一起,就可以比较出来.

——度量法

——叠合法

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

问题1 我们在生活中如何比较两个人的身高?以此为启发,想一想怎样比较两条线段的长短?

度量法

用尺分别度量出两个同学的身高,将所得的数值进行比较.

叠合法

让两个同学站在同一平地上,脚底平齐,观看两人的头顶,直接比出高矮.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

线段的长短比较

比较线段AB,CD的长短.

C D

A B

1.度量法:

2.叠合法:

分别测量AB,CD的长度,可知AB

可知AB

知识点1 线段长短的比较方法

C

D

1. 若点 A 与点 C 重合,点 B 落在C,D之间,那么 AB CD.

(A)

B

<

叠合法结论:

C

D

A

B

B

(A)

2. 若点 A 与点 C 重合,点 B 与点 D ,那么 AB = CD.

3. 若点 A 与点 C 重合,点 B 落在 CD 的延长线上,那么 AB_____CD.

重合

>

B

A

B

A

C

D

(A)

(B)

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

问题2 画在黑板上的线段是无法移动的,在只有圆规和无刻度的直尺的情况下,请大家想想办法,如何再画一条与它相等的线段?

在可打开角度的最大范围内,圆规可截取任意长度,相当于可以移动的“小木棍”.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

作一条线段等于已知线段

已知:线段 a,作一条线段 AB,使 AB=a.

第一步:用直尺画射线 AF;

第二步:用圆规在射线 AF 上截取 AB = a.

所以线段 AB 为所求线段.

a

A F

a

B

在数学中,我们常限定用无刻度的直尺和圆规作图,这就是尺规作图.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

尺规作图的要点:

1.直尺只能用来画线,不能量距;

2.尺规作图要求作出图形,说明结果,并保留作图痕迹.

新知探究

知识点1 线段长短的比较方法

杭州湾跨海大桥是跨越杭州湾的便捷通道. 大桥北起嘉兴市,跨越宽阔的杭州湾海域后止于宁波市,全长36km. 大桥建成后宁波至上海间的陆路距离缩短了约120km. 你知道这是根据什么原理吗?

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

问题3 如图:从 A 地到 B 地有四条道路,除它们外能否再修一条从 A 地到 B 地的最短道路?如果能,请你联系以前所学的知识,在图上画出最短路线.

A

B

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

A

B

经过比较,我们可以得到一个关于线段的基本事实:

两点之间,线段最短..

两点之间线段的长度,叫作两点之间的距离..

新知探究

知识点2 线段的基本事实及两点间的距离

1.七年级(1)班的同学想举行一次拔河比赛,他们想从两条大绳中挑出一条最长的绳子,请你为他们选择一种合适的方法( )

A.把两条大绳的一端对齐,然后同一方向上拉直两条大绳,另一端在外面的即为长绳

B.把两条绳子接在一起

C.把两条绳子重合,观察另一端情况

D.没有办法挑选

A

随堂练习

2.如图,AB=CD,则AC与BD的大小关系是( )

A. AC>BD B. AC<BD

C. AC=BD D. 不能确定

C

随堂练习

3.把一条弯曲的河道改直,可以缩短行程,这样做的依据是( )

A.两点之间,线段最短

B.经过两点有且只有一条直线

C.线段可以比较大小

D.线段有两个端点

A

随堂练习

4.下列说法中正确的是( )

A.两点之间,直线最短

B.线段MN就是M,N两点之间的距离

C.在连接两点的所有连线中,最短的连线的长度就是这两点间的距离

D.从武昌到广州,火车行驶的路程就是武昌到广州的距离

C

随堂练习

知识点1 比较线段的长短

1. [新考法·度量法]如图,比较线段 a 和线段 b 的长度,结果

正确的是( B )

A. a > b B. a < b

C. a = b D. 无法确定

(第1题)

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

【点拨】

根据用刻度尺测量两条线段的结果解答. a =3.5

cm, b =4 cm,可得 a < b .

2. [2024·邯郸丛台区月考]有两条线段 AB 和 CD ,李明很难

判断出它们的长短,因此他借助于圆规,操作如图所示,

由此可得出 AB CD . (填“>”“<”或“=”)

(第2题)

>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点2 画一条线段等于已知线段

3. [2024·定州期末]如图,平面上有射线 AP 和点 B 、点 C ,

用尺规按下列要求画图,并保留画图痕迹.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(2)在射线 AP 上截取 AD = AB ;

(3)连接 BC ,并延长 BC 到点 E ,使 CE = BC ;

(4)连接 DE .

【解】如图所示:

(1)连接 AB ;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点3 两点之间的距离

4. 如图,线段 AB =8 cm,延长 AB 到点 C ,若 AB =2 BC ,

则 A , C 两点之间的距离为( D )

A. 4 cm B. 6 cm

C. 8 cm D. 12 cm

【点拨】

因为 AB =2 BC =8 cm,所以 BC =4 cm.所以 AC =

AB + BC =8+4=12(cm),故选D.

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5. [新考法·分类讨论法]点 B 在直线 AC 上,线段 AB =5,

BC =3,则 A , C 两点间的距离是( C )

A. 8 B. 2

C. 8或2 D. 无法确定

【点拨】

当点 B 在线段 AC 上时, AC = AB + BC =5+3=8;

当点 B 不在线段 AC 上时, AC = AB - BC =5-3=2,故

选C.

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

知识点4 线段的基本事实(性质)

6. [2024·郑州校级调研]如图,从 C 地到 B 地有①②③3条路

线可以走,下列判断正确的是( B )

A. 路线①最短

B. 路线②最短

C. 路线③最短

D. 路线①②③长度都一样

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

【点拨】

根据两点之间线段最短,可知路线②是最短的,

故选B.

B

【答案】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7. [2024·郓城期末]生活中,有下列两个现象,对于这两个现

象的解释,正确的是( D )

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A. 均用两点之间,线段最短来解释

B. 均用两点确定一条直线来解释

C. 现象1用两点之间,线段最短来解释,现象2用两点确

定一条直线来解释

D. 现象1用两点确定一条直线来解释,现象2用两点之

间,线段最短来解释

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

线段的长短比较

尺规作图

线段长短的比较

线段的基本事实

度量法

叠合法

两点之间,线段最短

课堂小结

两点之间的距离

谢谢观看!

同课章节目录

- 第一章 有理数

- 1.1 正数和负数

- 1.2 数轴

- 1.3 绝对值与相反数

- 1.4 有理数的大小

- 1.5 有理数的加法

- 1.6 有理数的减法

- 1.7 有理数的加减混合运算

- 1.8 有理数的乘法

- 1.9 有理数的除法

- 1.10 有理数的乘方

- 1.11 有理数的混合运算

- 1.12 计算器的使用

- 第二章 几何图形的初步认识

- 2.1 从生活中认识几何图形

- 2.2 点和线

- 2.3 线段长短的比较

- 2.4 线段的和与差

- 2.5 角以及角的度量

- 2.6 角的大小

- 2.7 角的和与差

- 2.8 平面图形的旋转

- 第三章 代数式

- 3.1 用字母表示数

- 3.2 代数式

- 3.3 代数式的值

- 第四章 整式的加减

- 4.1 整式

- 4.2 合并同类项

- 4.3 去括号

- 4.4 整式的加减

- 第五章 一元一次方程

- 5.1一元一次方程

- 5.2 等式的基本性质

- 5.3 解一元一次方程

- 5.4 一元一次方程的应用