第19课 社会生活的变迁 课件 2024-2025学年人教版八年级下册历史教学同步课件

文档属性

| 名称 | 第19课 社会生活的变迁 课件 2024-2025学年人教版八年级下册历史教学同步课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 44.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 10:17:54 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第19课 社会生活的变迁

第五单元 国防建设与外交成就

人教版 八年级下册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 19 课 社会生活的变迁教案

一、教学目标

(一)知识与能力

学生能系统梳理新中国成立以来社会生活在衣、食、住、行等物质生活层面,以及就业、社会保障等社会层面的具体变迁内容,精准阐述不同阶段的特征。

学会从历史资料、数据图表、实物图片等素材中提取关键信息,分析社会生活变迁的原因,培养归纳总结与逻辑推理能力。

能够对比不同时期社会生活状况,理解社会生活变迁与政治、经济、文化发展之间的内在联系,提升综合分析历史问题的能力。

(二)过程与方法

通过展示丰富多样的历史资料,如老照片、影视片段、文献档案等,创设生动的历史情境,引导学生开展自主探究学习,激发学生主动探索社会生活变迁历程的兴趣。

组织小组讨论、案例分析、角色扮演等课堂活动,鼓励学生分享观点与感受,促进学生之间的交流与合作,锻炼学生的表达能力与团队协作能力。

(三)情感态度与价值观

让学生深切感受新中国成立后社会生活发生的巨大进步,增强民族自豪感与爱国情怀,体会中国共产党领导下国家建设的伟大成就。

引导学生认识到社会生活的变迁反映了时代的发展,培养学生关注社会发展、积极适应社会变化的意识,树立为国家发展贡献力量的责任感。

二、教学重难点

(一)教学重点

物质生活的变迁:详细讲解衣、食、住、行等方面在不同历史时期的变化表现及特点,如从凭票供应到物资丰富、从单一风格到多元时尚等,使学生深刻理解物质生活改善的具体体现。

社会生活层面的变化:重点阐述就业制度从计划分配到自主择业的转变,以及社会保障体系逐步建立和完善的过程,明确这些变化对人们生活的重要影响。

(二)教学难点

分析社会生活变迁的原因:引导学生综合考虑政治政策调整、经济体制改革、科技进步、文化观念更新等多方面因素,深入探究社会生活变迁的内在动力,避免片面理解。

理解社会生活变迁的深远意义:帮助学生认识到社会生活变迁不仅是生活方式的改变,更是国家现代化进程的缩影,体会其在推动社会进步、提升人民生活质量等方面的重要价值。

三、教学方法

讲授法:系统讲解社会生活变迁的主要内容、关键概念和发展脉络,构建清晰的知识框架,为学生的学习奠定基础。

讨论法:针对教学中的重点和难点问题,如社会生活变迁的原因、影响等,组织学生分组讨论,鼓励学生积极思考、发表见解,促进思维碰撞与知识深化。

案例教学法:选取具有代表性的案例,如某一地区住房改革的历程、某行业就业变化情况等,通过深入分析案例,帮助学生理解抽象的历史知识,增强学习的代入感。

多媒体教学法:运用图片、视频、音频等多媒体资源,直观展示不同时期社会生活的场景,增强教学的趣味性和感染力,提高学生的学习积极性。

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

展示一组对比鲜明的图片:左边是新中国成立初期人们穿着朴素、街道简陋、交通工具单一的场景;右边是现代人们穿着时尚、高楼林立、各种先进交通工具穿梭的画面。

提问学生:“看到这两组图片,你能发现人们的社会生活发生了哪些变化?这些变化是如何发生的呢?” 引发学生的好奇心和探究欲望,从而导入本节课 “社会生活的变迁” 的学习。

(二)讲授新课

1. 日常生活的变化(15 分钟)

衣

展示资料:播放一段反映 20 世纪 50 - 70 年代人们服饰特点的影视片段,展示中山装、列宁装、军装等服装图片,介绍当时服饰颜色单调、款式统一,且凭布票购买的情况。

对比分析:展示改革开放后各种时尚服装的图片和时装秀视频,引导学生对比,总结出服饰变得色彩丰富、款式多样、追求个性与品牌的特点,讲解这一变化与经济发展、思想解放、国际交流增多等因素的关系。

小组讨论:组织学生讨论 “服饰变化反映了社会哪些方面的进步”,鼓励学生从经济、文化、审美等角度发表观点,教师进行总结和补充。

食

情境创设:展示粮票、油票等实物图片,讲述计划经济时期物资匮乏,人们凭票定量供应粮食、副食品的生活状况,邀请学生分享从长辈那里听到的相关故事。

资料展示:通过数据图表和新闻报道,呈现改革开放后粮食产量大幅增长,食品种类日益丰富,人们饮食从追求温饱到注重营养均衡、健康养生的变化,展示各地特色美食和餐饮文化的发展。

思考交流:提问学生 “饮食变化对人们的生活方式和健康观念产生了哪些影响”,引导学生结合自身生活经验进行思考和交流。

住

图片对比:展示老式筒子楼、平房的图片,介绍其居住面积狭小、设施简陋的特点;再展示现代住宅小区、别墅的图片和视频,讲解住房面积扩大、功能齐全、环境优美的变化,分析住房制度改革对改善居住条件的推动作用。

案例分析:以某城市旧城改造为例,展示改造前后的对比资料,让学生了解城市建设和住房发展的历程,讨论住房变化对城市面貌和居民生活质量的提升作用。

行

发展回顾:通过时间轴展示新中国成立后交通的发展,从自行车、公交车为主,到摩托车、私家车普及,再到高铁、飞机等快速交通工具的广泛应用,播放相关视频资料,如高铁运行、机场繁忙的场景。

数据分析:展示交通线路里程增长、交通工具数量增加等数据,引导学生分析交通发展对经济发展、人员流动、文化交流的重要意义,组织学生讨论 “交通变化如何改变人们的生活和出行观念”。

2. 就业和社会保障(15 分钟)

就业制度的变化

知识讲解:讲解计划经济时期 “统包统配” 的就业制度,人们工作稳定但缺乏自主性;改革开放后,随着市场经济发展,就业制度逐步改革,出现自主择业、创业等新方式,介绍劳动合同制、人才市场等相关知识。

角色扮演:组织学生进行角色扮演活动,模拟招聘会现场,部分学生扮演招聘企业代表,部分学生扮演求职者,体验现代就业环境和求职过程,加深对就业制度变化的理解。

社会保障体系的完善

政策解读:介绍我国养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障制度的建立和发展历程,解读相关政策文件,展示参保人数增长、保障水平提高等数据,说明社会保障对保障人民生活、促进社会稳定的重要作用。

案例分享:分享一些社会保障帮助困难群众渡过难关、保障老年人生活的实际案例,让学生感受社会保障体系的温暖和意义,引导学生思考 “完善社会保障体系对社会发展的长远影响”。

(三)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课所学内容,通过思维导图梳理社会生活在衣、食、住、行、就业、社会保障等方面的变迁要点,强化学生的记忆。

总结社会生活变迁的原因和意义,强调社会生活的巨大变化是国家发展进步的生动体现,鼓励学生关注社会发展,努力学习,为社会进步贡献力量。

(四)课堂练习(5 分钟)

选择题

改革开放前,人们购买衣服凭( )

A. 现金 B. 信用卡 C. 布票 D. 优惠券

我国就业制度改革后,新的就业模式不包括( )

A. 统包统配 B. 自主择业 C. 创业 D. 人才市场就业

简答题:简述新中国成立后社会生活变迁的主要表现及原因。

(五)布置作业

课后调查:采访自己的长辈,了解他们过去的社会生活情况,与现在进行对比,撰写一篇调查报告,题目自拟。

拓展思考:查阅资料,了解未来社会生活可能出现的新变化,以 “未来的社会生活” 为题,写一篇小短文,畅想未来生活。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

新课导入

很多家庭在子女结婚时为其置办的家庭物品的统称。

收音机

自行车

缝纫机

手表

“四大件”

改革开放之前

冰箱

彩电

洗衣机

空调

2000年前后

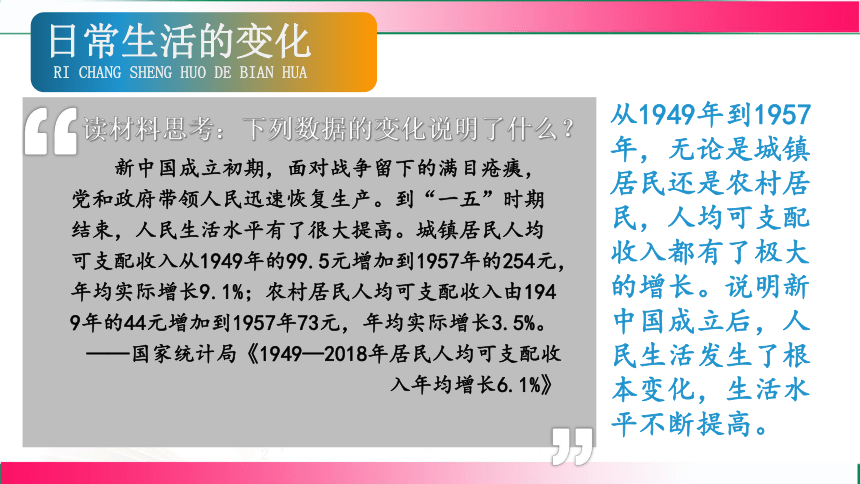

读材料思考:下列数据的变化说明了什么?

新中国成立初期,面对战争留下的满目疮痍,党和政府带领人民迅速恢复生产。到“一五”时期结束,人民生活水平有了很大提高。城镇居民人均可支配收入从1949年的99.5元增加到1957年的254元,年均实际增长9.1%;农村居民人均可支配收入由1949年的44元增加到1957年73元,年均实际增长3.5%。

——国家统计局《1949—2018年居民人均可支配收入年均增长6.1%》

从1949年到1957年,无论是城镇居民还是农村居民,人均可支配收入都有了极大的增长。说明新中国成立后,人民生活发生了根本变化,生活水平不断提高。

日常生活的变化

RI CHANG SHENG HUO DE BIAN HUA

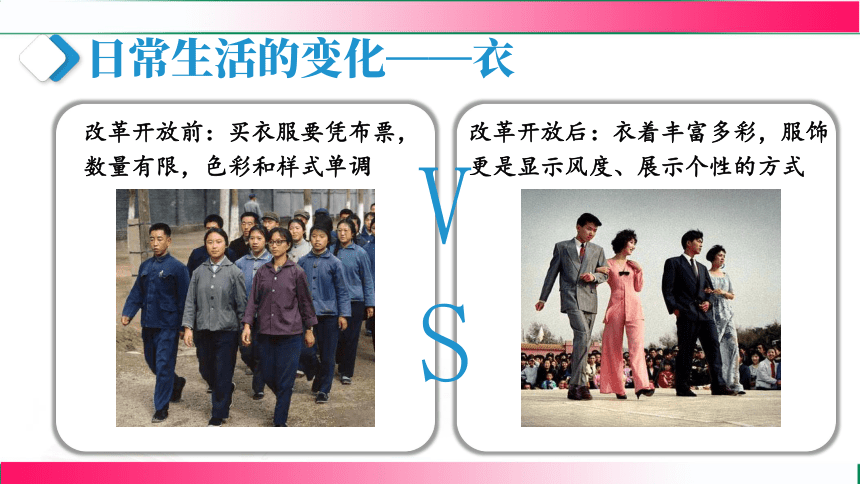

改革开放前:买衣服要凭布票,数量有限,色彩和样式单调

改革开放后:衣着丰富多彩,服饰更是显示风度、展示个性的方式

VS

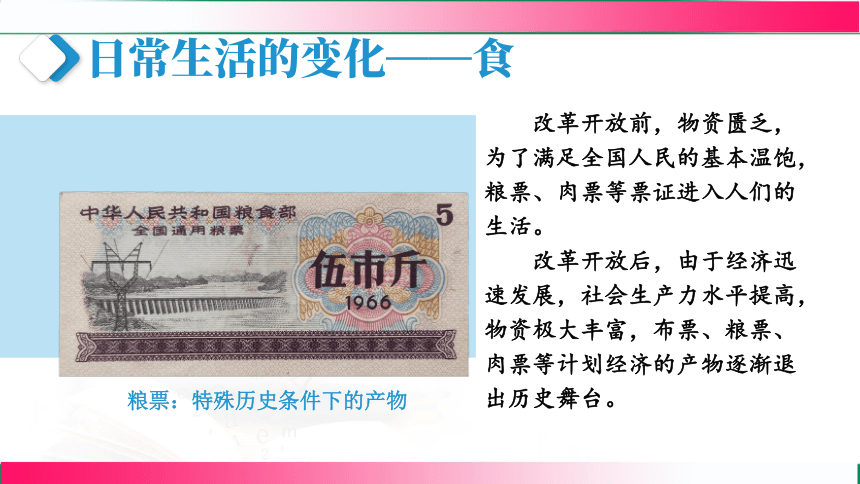

改革开放前,物资匮乏,为了满足全国人民的基本温饱,粮票、肉票等票证进入人们的生活。

改革开放后,由于经济迅速发展,社会生产力水平提高,物资极大丰富,布票、粮票、肉票等计划经济的产物逐渐退出历史舞台。

粮票:特殊历史条件下的产物

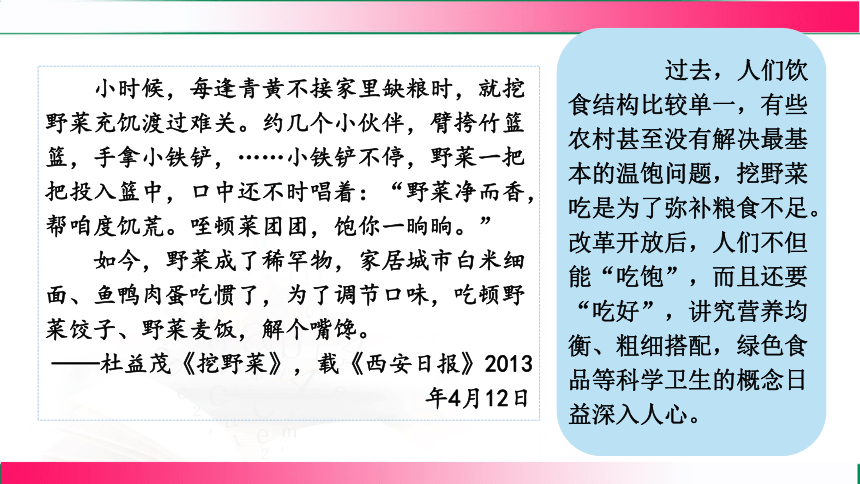

小时候,每逢青黄不接家里缺粮时,就挖野菜充饥渡过难关。约几个小伙伴,臂挎竹篮篮,手拿小铁铲,……小铁铲不停,野菜一把把投入篮中,口中还不时唱着:“野菜净而香,帮咱度饥荒。咥顿菜团团,饱你一晌晌。”

如今,野菜成了稀罕物,家居城市白米细面、鱼鸭肉蛋吃惯了,为了调节口味,吃顿野菜饺子、野菜麦饭,解个嘴馋。

——杜益茂《挖野菜》,载《西安日报》2013年4月12日

过去,人们饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的温饱问题,挖野菜吃是为了弥补粮食不足。改革开放后,人们不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学卫生的概念日益深入人心。

六十年代住草房

七十年代建瓦房

八十年代加走廊

九十年代盖楼房

现在实行建洋房

盖处别墅讲花样

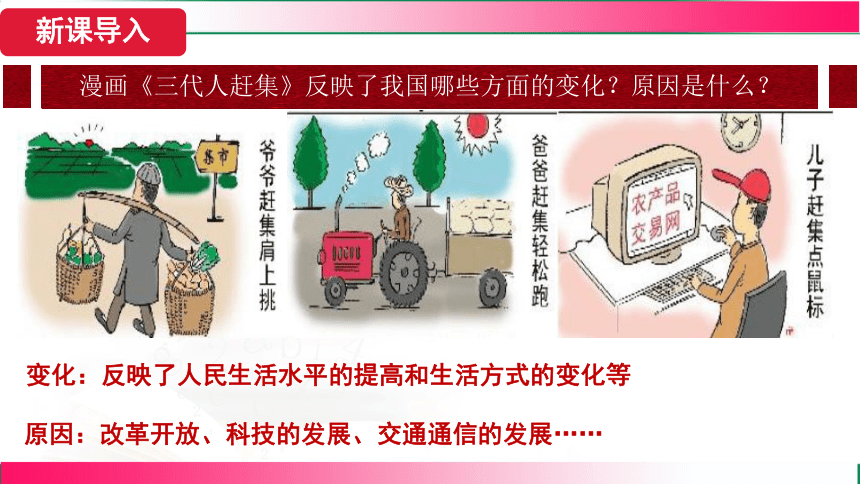

漫画《三代人赶集》反映了我国哪些方面的变化?原因是什么?

变化:反映了人民生活水平的提高和生活方式的变化等

原因:改革开放、科技的发展、交通通信的发展……

分享童年时光

你知道那个年代买电视为何要“票”吗?

壹·日常生活的变化

1.阶段:

(1)新中国成立前,通货膨胀,物价飞涨,民生凋敝。

(2)新中国成立后,人民当家做主,经济恢复,物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活水平不断提高;但经济发展水平还是较低。

(3)改革开放后,经济快速发展,人们的思想观念得到解放,社会生活发生了巨大变化。

物价飞涨民生凋敝

新中国成立前

经济恢复物价稳定

新中国成立后

人民生活明显改善

改革开放以来

1

3

5

衣

食

住

行

通信

4

2

变

壹·日常生活的变化

2.表现—衣:

50年代中山装、列宁装

60、70年代的着装

80年代的着装

90年代的着装,绚丽多彩。

改革开放前

改革开放后

买衣服要凭布票,色彩、样式单调 显示风度、展示个性

壹·日常生活的变化

2.表现—食:

改革开放前,人们饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的温饱问题。

改革开放后,不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配、绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。

壹·日常生活的变化

知识拓展:

票证时代

粮票是按照年龄,确定每人每月的粮食分配数量。当时十三、四岁的男孩子,一般的定量是每月不到二十市斤(十公斤)。其中有三分之二是粗粮(即玉米面),三分之一是细粮(即大米、白面),因此就需要用“粗粮票”、“面票”和“米票”来区分。

粮票的票面额一般是1市斤、3市斤、5市斤、10市斤、1市两和2市两。在餐馆里吃一碗米粉是一角二分钱,二两粮票;一根油条是七分钱,一两粮票,少了哪一样都不行。

1955年11月我国正式印制使用粮票,1993年2月后粮票逐渐退出历史舞台。粮票的使用与废除实际上体现了( )

A.社会经济结构的变化 B.经济管理体制的变化

C.所有制形式的变化 D.产品分配方式的变化

B

壹·日常生活的变化

知识拓展:

为什么之前购物需要各种票证?

产生原因:当时经济发展水平低、物资短缺,

国家对生产和供应加以控制(统购统销)

材料:1953年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要......对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题......

——陈云:《关于计划收购和计划供应》

壹·日常生活的变化

2.表现—住:

改革开放前

大杂院与室内陈设

改革开放后

楼房小区与室内装饰

住房简陋拥挤;

室内设施简单

人均住房面积扩大。室内装修和居住环境明显得到改善。

壹·日常生活的变化

2.表现—娱:

改革开放前及初期:娱乐生活比较单一,简单快乐。

壹·日常生活的变化

2.表现—娱:

改革开放后:随着人民生活水平的提高,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。

标题重调

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

50年代人力和畜力是主要

六七十年代,自行车是时髦的代步工具;当时,自行车对于人们来说尚属家庭财产中的“大件”,要省吃俭用才买的起。有自行车的感觉,不亚于现在有一辆轿车。

“自行车王国”

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

截止2010年底,我国的铁路营业里程已居世界第二位;2023年底,我国高铁营业里程超过4.5万千米,稳居世界第一;高速公路里程超过18.3万千米。多项交通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

我国民航平均增长速度高出世界民航平均水平两倍多,运输总周转量在国际民航组织缔约国中的排位由2000年的第9位提升到2005年的第2位。

2023年底,中国高速公路里程超过18.3万千米,位居世界第一。

贰·交通通信的不断发展

2.通信的发展:

20世纪90年代奢侈与时尚的代名词:“大哥大”。

“大哥大”贵到什么程度?据业内人士的回忆,电话本身2.1万,入网费6000,预存话费1000,一共2.8万。(注意是1990年代的2.8万)

BP机

贰·交通通信的不断发展

2.通信的发展:

进入21世纪初的小联通手机

2G/3G网络时代通信设备

21世纪10年代4G网络时代设备

新时代4G通信设备

新时代5G通信设备

改革开放后我国通信事业快速发展

21世纪后的通信设备

贰·交通通信的不断发展

3.互联网的发展:

我国的互联网虽然起步较晚,但发展迅速。我国网民规模不断扩大,互联网普及率越来越高。

贰·交通通信的不断发展

3.互联网的发展:

影响:通信事业的发展和通信方式的变迁,使信息的传递变得快捷和简便,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。

问题探究:改革开放后人民生活方式发生变化的原因有哪些?

经济方面:改革开放后,经济快速发展,人均收入不断提高

科技方面:科学技术飞速发展

领导方面:中国共产党的正确领导,以人民为中心的思想

人民方面:全国人民的辛勤努力

环境方面:和平稳定的环境

重点知识总结

重点知识总结

(1)物质生活的变化,主要表现在衣、食、住、行、用等方面。

(2)生活方式的变化,例如人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。

(3)消费方式的变化,例如人们对文化教育的投入增多、文化娱乐用品及各种服务支出在消费结构中的比例大幅度提高等。

(4)思想观念的变化,例如生育观念的变化等。

新中国成立以来,社会生活发生巨变的主要表现

例1 (安徽三模)1955年我国第一张粮票开始发行,经过近40年的风雨历程,直至1993年全国取消粮食定量供应,风靡一时的粮票终成历史。推动此变化的根本原因是 ( )

A.外国资本引入 B.生产力的发展

C.国有企业改革 D.中国加入WTO

B

这一变化也反映了经营管理体制的变化,即由计划经济变为社会主义市场经济。

例2 (江西中考)如图反映了 ( )

主要城市间铁路提速前后列车运行时间

A.人们出行方式的多样化 B.居民文化生活日益丰富

C.我国经济建设的重大成就 D.居民收入的大幅度增长

C

史料实证 租地农场、手工工场

材料一 “文化大革命”时期“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩 。那一时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦 的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣 等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大 ,中国服饰正式走向了多元化。

色彩单一。

色彩多样,款式时髦。

款式多样。

受西方现代文化影响。

(1)根据材料一,归纳中国民众的服饰发生了怎样的变化?结合所学知识,分析导致这种变化的主要原因。

答案:服饰由单一 到多元,色彩、款式日渐丰富 。原因:改革开放以来经济和社会不断发展,人民生活水平提高;民众思想观念发生变化;受西方现代文化影响 。

答案来源

能力要求

作答范围

作答内容

答案来源

能力要求

作答内容

史料实证 租地农场、手工工场

材料二 2008—2019年中国手机网民规模及占比走势 。

手机网民规模逐年扩大,占比不断上升。

答案:我国互联网普及率越来越高;2008—2019年,手机网民规模逐年扩大,网民占比呈逐年上升趋势 。影响:科技是第一生产力,促进生产发展;科技发展促进社会进步;科技是一把双刃剑,要合理利用科技以造福人类等。

(2)从材料二的图片中,你可以得到什么信息?根据材料并结合所学知识,谈谈科技对人类生活的影响。

1星题 基础巩固

1.改革开放前人们衣服的色彩和样式很单调。20世纪80年代

以后,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐渐开始流行起来。这一

变化的根本原因是( )

A

A.经济的快速发展 B.思想观念的转变

C.服装产业的推动 D.生活水平的提高

2.漫画《吃的变迁》反映了我国社会发展的主题是( )

D

A.科学技术进步 B.饮食结构单一

C.通信事业发展 D.生活水平提高

3.下面是改革开放以来我国人均住房面积变化示意图

(单位:平方米)。据此图可知,改革开放以来( )

C

A.城镇缺房问题彻底解决 B.农村居住环境明显好转

C.城乡居住条件得到改善 D.室内设备设施大为改观

4.[时空观念]20世纪70年代以来,随着经济的发展,中国

人民的衣、食、住、行、用等社会生活的各个方面不断变化,

见证了时代的进步。下面的表格反映了( )

70年代 80年代 90年代

手表 自行车 缝纫 机 收音机 洗衣机 冰箱 录音 机 彩电 空调 电脑 手机

摩托车

D

A.交通工具的发展 B.通讯方式的变迁

C.社会保障的完善 D.生活方式的改变

5.下面两幅图片呈现出我国交通领域取得的重大成就。它们

对国家发展的共同作用是( )

A

2006年青藏铁路全线通车

2018年港珠澳大桥正式开通

A.健全交通网,改善民生 B.有利于维护民族团结

C.发展高科技,巩固国防 D.有利于海峡两岸交往

6.40多年前,父母、亲朋对远行者的叮嘱是“一定要写信来”;

20世纪90年代后,离别的嘱托变成“常打电话”;如今,电话、

短信、电子邮件、视频通话等沟通方式更适合离别者抒发感

情和向家人、亲朋报平安。材料体现了我国( )

D

A.人民道德水平下降 B.教育事业迅速发展

C.世俗人情观念淡薄 D.通信事业快速变迁

2星题 能力提升

1.新中国成立初期强调“艰苦奋斗”“克勤克俭”,女性多穿黑、

灰、蓝色的粗布褂子,形成了朴素的穿衣风格。全面建设社

会主义时期,有过短暂的服装“美化”运动,女性在那时穿大

花布褂子、不同色彩的青年装等。材料说明服饰变化反映

( )

B

A.收入水平 B.时代背景 C.国内矛盾 D.审美观念

新中国成立初期强调“艰苦奋斗”“克勤克俭”,因此服

饰朴素;全面建设社会主义时期,出现了短暂的服装“美化”

运动,反映了当时社会的变化和发展。因此,服饰变化主要

反映了时代背景,B正确;题干没有体现出收入水平、国内

矛盾和审美观念对服饰变化的影响,排除A、C、D。

2.小万同学在询问老师关于社会生活的变化时,老师说道:

“近年来,高铁、5 G、新能源汽车、数字经济等词汇频繁地

出现在人们的生活中。”这些现象的出现源于( )

C

A.社会思想文化的繁荣 B.教育理念的革新发展

C.国家经济实力的增强 D.社会生活环境的改善

谢

谢

第19课 社会生活的变迁

第五单元 国防建设与外交成就

人教版 八年级下册历史【精做课件】

授课教师:********

班 级:********

时 间:********

第 19 课 社会生活的变迁教案

一、教学目标

(一)知识与能力

学生能系统梳理新中国成立以来社会生活在衣、食、住、行等物质生活层面,以及就业、社会保障等社会层面的具体变迁内容,精准阐述不同阶段的特征。

学会从历史资料、数据图表、实物图片等素材中提取关键信息,分析社会生活变迁的原因,培养归纳总结与逻辑推理能力。

能够对比不同时期社会生活状况,理解社会生活变迁与政治、经济、文化发展之间的内在联系,提升综合分析历史问题的能力。

(二)过程与方法

通过展示丰富多样的历史资料,如老照片、影视片段、文献档案等,创设生动的历史情境,引导学生开展自主探究学习,激发学生主动探索社会生活变迁历程的兴趣。

组织小组讨论、案例分析、角色扮演等课堂活动,鼓励学生分享观点与感受,促进学生之间的交流与合作,锻炼学生的表达能力与团队协作能力。

(三)情感态度与价值观

让学生深切感受新中国成立后社会生活发生的巨大进步,增强民族自豪感与爱国情怀,体会中国共产党领导下国家建设的伟大成就。

引导学生认识到社会生活的变迁反映了时代的发展,培养学生关注社会发展、积极适应社会变化的意识,树立为国家发展贡献力量的责任感。

二、教学重难点

(一)教学重点

物质生活的变迁:详细讲解衣、食、住、行等方面在不同历史时期的变化表现及特点,如从凭票供应到物资丰富、从单一风格到多元时尚等,使学生深刻理解物质生活改善的具体体现。

社会生活层面的变化:重点阐述就业制度从计划分配到自主择业的转变,以及社会保障体系逐步建立和完善的过程,明确这些变化对人们生活的重要影响。

(二)教学难点

分析社会生活变迁的原因:引导学生综合考虑政治政策调整、经济体制改革、科技进步、文化观念更新等多方面因素,深入探究社会生活变迁的内在动力,避免片面理解。

理解社会生活变迁的深远意义:帮助学生认识到社会生活变迁不仅是生活方式的改变,更是国家现代化进程的缩影,体会其在推动社会进步、提升人民生活质量等方面的重要价值。

三、教学方法

讲授法:系统讲解社会生活变迁的主要内容、关键概念和发展脉络,构建清晰的知识框架,为学生的学习奠定基础。

讨论法:针对教学中的重点和难点问题,如社会生活变迁的原因、影响等,组织学生分组讨论,鼓励学生积极思考、发表见解,促进思维碰撞与知识深化。

案例教学法:选取具有代表性的案例,如某一地区住房改革的历程、某行业就业变化情况等,通过深入分析案例,帮助学生理解抽象的历史知识,增强学习的代入感。

多媒体教学法:运用图片、视频、音频等多媒体资源,直观展示不同时期社会生活的场景,增强教学的趣味性和感染力,提高学生的学习积极性。

四、教学过程

(一)导入新课(3 分钟)

展示一组对比鲜明的图片:左边是新中国成立初期人们穿着朴素、街道简陋、交通工具单一的场景;右边是现代人们穿着时尚、高楼林立、各种先进交通工具穿梭的画面。

提问学生:“看到这两组图片,你能发现人们的社会生活发生了哪些变化?这些变化是如何发生的呢?” 引发学生的好奇心和探究欲望,从而导入本节课 “社会生活的变迁” 的学习。

(二)讲授新课

1. 日常生活的变化(15 分钟)

衣

展示资料:播放一段反映 20 世纪 50 - 70 年代人们服饰特点的影视片段,展示中山装、列宁装、军装等服装图片,介绍当时服饰颜色单调、款式统一,且凭布票购买的情况。

对比分析:展示改革开放后各种时尚服装的图片和时装秀视频,引导学生对比,总结出服饰变得色彩丰富、款式多样、追求个性与品牌的特点,讲解这一变化与经济发展、思想解放、国际交流增多等因素的关系。

小组讨论:组织学生讨论 “服饰变化反映了社会哪些方面的进步”,鼓励学生从经济、文化、审美等角度发表观点,教师进行总结和补充。

食

情境创设:展示粮票、油票等实物图片,讲述计划经济时期物资匮乏,人们凭票定量供应粮食、副食品的生活状况,邀请学生分享从长辈那里听到的相关故事。

资料展示:通过数据图表和新闻报道,呈现改革开放后粮食产量大幅增长,食品种类日益丰富,人们饮食从追求温饱到注重营养均衡、健康养生的变化,展示各地特色美食和餐饮文化的发展。

思考交流:提问学生 “饮食变化对人们的生活方式和健康观念产生了哪些影响”,引导学生结合自身生活经验进行思考和交流。

住

图片对比:展示老式筒子楼、平房的图片,介绍其居住面积狭小、设施简陋的特点;再展示现代住宅小区、别墅的图片和视频,讲解住房面积扩大、功能齐全、环境优美的变化,分析住房制度改革对改善居住条件的推动作用。

案例分析:以某城市旧城改造为例,展示改造前后的对比资料,让学生了解城市建设和住房发展的历程,讨论住房变化对城市面貌和居民生活质量的提升作用。

行

发展回顾:通过时间轴展示新中国成立后交通的发展,从自行车、公交车为主,到摩托车、私家车普及,再到高铁、飞机等快速交通工具的广泛应用,播放相关视频资料,如高铁运行、机场繁忙的场景。

数据分析:展示交通线路里程增长、交通工具数量增加等数据,引导学生分析交通发展对经济发展、人员流动、文化交流的重要意义,组织学生讨论 “交通变化如何改变人们的生活和出行观念”。

2. 就业和社会保障(15 分钟)

就业制度的变化

知识讲解:讲解计划经济时期 “统包统配” 的就业制度,人们工作稳定但缺乏自主性;改革开放后,随着市场经济发展,就业制度逐步改革,出现自主择业、创业等新方式,介绍劳动合同制、人才市场等相关知识。

角色扮演:组织学生进行角色扮演活动,模拟招聘会现场,部分学生扮演招聘企业代表,部分学生扮演求职者,体验现代就业环境和求职过程,加深对就业制度变化的理解。

社会保障体系的完善

政策解读:介绍我国养老保险、医疗保险、失业保险等社会保障制度的建立和发展历程,解读相关政策文件,展示参保人数增长、保障水平提高等数据,说明社会保障对保障人民生活、促进社会稳定的重要作用。

案例分享:分享一些社会保障帮助困难群众渡过难关、保障老年人生活的实际案例,让学生感受社会保障体系的温暖和意义,引导学生思考 “完善社会保障体系对社会发展的长远影响”。

(三)课堂小结(5 分钟)

与学生一起回顾本节课所学内容,通过思维导图梳理社会生活在衣、食、住、行、就业、社会保障等方面的变迁要点,强化学生的记忆。

总结社会生活变迁的原因和意义,强调社会生活的巨大变化是国家发展进步的生动体现,鼓励学生关注社会发展,努力学习,为社会进步贡献力量。

(四)课堂练习(5 分钟)

选择题

改革开放前,人们购买衣服凭( )

A. 现金 B. 信用卡 C. 布票 D. 优惠券

我国就业制度改革后,新的就业模式不包括( )

A. 统包统配 B. 自主择业 C. 创业 D. 人才市场就业

简答题:简述新中国成立后社会生活变迁的主要表现及原因。

(五)布置作业

课后调查:采访自己的长辈,了解他们过去的社会生活情况,与现在进行对比,撰写一篇调查报告,题目自拟。

拓展思考:查阅资料,了解未来社会生活可能出现的新变化,以 “未来的社会生活” 为题,写一篇小短文,畅想未来生活。

5

课堂检测

4

新知讲解

6

变式训练

7

中考考法

8

小结梳理

学习目录

1

复习引入

2

新知讲解

3

典例讲解

新课导入

很多家庭在子女结婚时为其置办的家庭物品的统称。

收音机

自行车

缝纫机

手表

“四大件”

改革开放之前

冰箱

彩电

洗衣机

空调

2000年前后

读材料思考:下列数据的变化说明了什么?

新中国成立初期,面对战争留下的满目疮痍,党和政府带领人民迅速恢复生产。到“一五”时期结束,人民生活水平有了很大提高。城镇居民人均可支配收入从1949年的99.5元增加到1957年的254元,年均实际增长9.1%;农村居民人均可支配收入由1949年的44元增加到1957年73元,年均实际增长3.5%。

——国家统计局《1949—2018年居民人均可支配收入年均增长6.1%》

从1949年到1957年,无论是城镇居民还是农村居民,人均可支配收入都有了极大的增长。说明新中国成立后,人民生活发生了根本变化,生活水平不断提高。

日常生活的变化

RI CHANG SHENG HUO DE BIAN HUA

改革开放前:买衣服要凭布票,数量有限,色彩和样式单调

改革开放后:衣着丰富多彩,服饰更是显示风度、展示个性的方式

VS

改革开放前,物资匮乏,为了满足全国人民的基本温饱,粮票、肉票等票证进入人们的生活。

改革开放后,由于经济迅速发展,社会生产力水平提高,物资极大丰富,布票、粮票、肉票等计划经济的产物逐渐退出历史舞台。

粮票:特殊历史条件下的产物

小时候,每逢青黄不接家里缺粮时,就挖野菜充饥渡过难关。约几个小伙伴,臂挎竹篮篮,手拿小铁铲,……小铁铲不停,野菜一把把投入篮中,口中还不时唱着:“野菜净而香,帮咱度饥荒。咥顿菜团团,饱你一晌晌。”

如今,野菜成了稀罕物,家居城市白米细面、鱼鸭肉蛋吃惯了,为了调节口味,吃顿野菜饺子、野菜麦饭,解个嘴馋。

——杜益茂《挖野菜》,载《西安日报》2013年4月12日

过去,人们饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的温饱问题,挖野菜吃是为了弥补粮食不足。改革开放后,人们不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配,绿色食品等科学卫生的概念日益深入人心。

六十年代住草房

七十年代建瓦房

八十年代加走廊

九十年代盖楼房

现在实行建洋房

盖处别墅讲花样

漫画《三代人赶集》反映了我国哪些方面的变化?原因是什么?

变化:反映了人民生活水平的提高和生活方式的变化等

原因:改革开放、科技的发展、交通通信的发展……

分享童年时光

你知道那个年代买电视为何要“票”吗?

壹·日常生活的变化

1.阶段:

(1)新中国成立前,通货膨胀,物价飞涨,民生凋敝。

(2)新中国成立后,人民当家做主,经济恢复,物价稳定,人民生活发生了根本变化,生活水平不断提高;但经济发展水平还是较低。

(3)改革开放后,经济快速发展,人们的思想观念得到解放,社会生活发生了巨大变化。

物价飞涨民生凋敝

新中国成立前

经济恢复物价稳定

新中国成立后

人民生活明显改善

改革开放以来

1

3

5

衣

食

住

行

通信

4

2

变

壹·日常生活的变化

2.表现—衣:

50年代中山装、列宁装

60、70年代的着装

80年代的着装

90年代的着装,绚丽多彩。

改革开放前

改革开放后

买衣服要凭布票,色彩、样式单调 显示风度、展示个性

壹·日常生活的变化

2.表现—食:

改革开放前,人们饮食结构比较单一,有些农村甚至没有解决最基本的温饱问题。

改革开放后,不但能“吃饱”,而且还要“吃好”,讲究营养均衡、粗细搭配、绿色食品等科学卫生的概念也日益深入人心。

壹·日常生活的变化

知识拓展:

票证时代

粮票是按照年龄,确定每人每月的粮食分配数量。当时十三、四岁的男孩子,一般的定量是每月不到二十市斤(十公斤)。其中有三分之二是粗粮(即玉米面),三分之一是细粮(即大米、白面),因此就需要用“粗粮票”、“面票”和“米票”来区分。

粮票的票面额一般是1市斤、3市斤、5市斤、10市斤、1市两和2市两。在餐馆里吃一碗米粉是一角二分钱,二两粮票;一根油条是七分钱,一两粮票,少了哪一样都不行。

1955年11月我国正式印制使用粮票,1993年2月后粮票逐渐退出历史舞台。粮票的使用与废除实际上体现了( )

A.社会经济结构的变化 B.经济管理体制的变化

C.所有制形式的变化 D.产品分配方式的变化

B

壹·日常生活的变化

知识拓展:

为什么之前购物需要各种票证?

产生原因:当时经济发展水平低、物资短缺,

国家对生产和供应加以控制(统购统销)

材料:1953年上半年,在小麦遭受冻灾的地区,粮食的供求状况很紧张,下半年,食油、肉类在许多地方也供不应求,不少城镇中都要排队购买。适应当时的需要......对粮食、油料、棉花、棉布的计划收购和计划供应无疑是一种重大的措施,它关系到全国人民生活中最重要的吃饭和穿衣的问题......

——陈云:《关于计划收购和计划供应》

壹·日常生活的变化

2.表现—住:

改革开放前

大杂院与室内陈设

改革开放后

楼房小区与室内装饰

住房简陋拥挤;

室内设施简单

人均住房面积扩大。室内装修和居住环境明显得到改善。

壹·日常生活的变化

2.表现—娱:

改革开放前及初期:娱乐生活比较单一,简单快乐。

壹·日常生活的变化

2.表现—娱:

改革开放后:随着人民生活水平的提高,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。

标题重调

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

50年代人力和畜力是主要

六七十年代,自行车是时髦的代步工具;当时,自行车对于人们来说尚属家庭财产中的“大件”,要省吃俭用才买的起。有自行车的感觉,不亚于现在有一辆轿车。

“自行车王国”

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

截止2010年底,我国的铁路营业里程已居世界第二位;2023年底,我国高铁营业里程超过4.5万千米,稳居世界第一;高速公路里程超过18.3万千米。多项交通建设飞速发展,已形成综合交通运输网。

贰·交通通信的不断发展

1.改革开放前后出行方式的变化:

我国民航平均增长速度高出世界民航平均水平两倍多,运输总周转量在国际民航组织缔约国中的排位由2000年的第9位提升到2005年的第2位。

2023年底,中国高速公路里程超过18.3万千米,位居世界第一。

贰·交通通信的不断发展

2.通信的发展:

20世纪90年代奢侈与时尚的代名词:“大哥大”。

“大哥大”贵到什么程度?据业内人士的回忆,电话本身2.1万,入网费6000,预存话费1000,一共2.8万。(注意是1990年代的2.8万)

BP机

贰·交通通信的不断发展

2.通信的发展:

进入21世纪初的小联通手机

2G/3G网络时代通信设备

21世纪10年代4G网络时代设备

新时代4G通信设备

新时代5G通信设备

改革开放后我国通信事业快速发展

21世纪后的通信设备

贰·交通通信的不断发展

3.互联网的发展:

我国的互联网虽然起步较晚,但发展迅速。我国网民规模不断扩大,互联网普及率越来越高。

贰·交通通信的不断发展

3.互联网的发展:

影响:通信事业的发展和通信方式的变迁,使信息的传递变得快捷和简便,深刻地改变着人们的思想观念和生活方式。

问题探究:改革开放后人民生活方式发生变化的原因有哪些?

经济方面:改革开放后,经济快速发展,人均收入不断提高

科技方面:科学技术飞速发展

领导方面:中国共产党的正确领导,以人民为中心的思想

人民方面:全国人民的辛勤努力

环境方面:和平稳定的环境

重点知识总结

重点知识总结

(1)物质生活的变化,主要表现在衣、食、住、行、用等方面。

(2)生活方式的变化,例如人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分。

(3)消费方式的变化,例如人们对文化教育的投入增多、文化娱乐用品及各种服务支出在消费结构中的比例大幅度提高等。

(4)思想观念的变化,例如生育观念的变化等。

新中国成立以来,社会生活发生巨变的主要表现

例1 (安徽三模)1955年我国第一张粮票开始发行,经过近40年的风雨历程,直至1993年全国取消粮食定量供应,风靡一时的粮票终成历史。推动此变化的根本原因是 ( )

A.外国资本引入 B.生产力的发展

C.国有企业改革 D.中国加入WTO

B

这一变化也反映了经营管理体制的变化,即由计划经济变为社会主义市场经济。

例2 (江西中考)如图反映了 ( )

主要城市间铁路提速前后列车运行时间

A.人们出行方式的多样化 B.居民文化生活日益丰富

C.我国经济建设的重大成就 D.居民收入的大幅度增长

C

史料实证 租地农场、手工工场

材料一 “文化大革命”时期“国防绿”“海军蓝”是中国城乡居民追求的色彩 。那一时期,穿一身“国防绿”、腰间系一条帆布大板带、肩背军挎包成为青年男女尤其是大中专学生追求的一种时尚。20世纪80年代,色彩鲜艳、款式时髦 的服装逐步在大众中流行。毛皮大衣、羽绒服、西服、呢大衣 等各种服装充分展现穿着者的风采与魅力。民众受西方现代文化的影响较大 ,中国服饰正式走向了多元化。

色彩单一。

色彩多样,款式时髦。

款式多样。

受西方现代文化影响。

(1)根据材料一,归纳中国民众的服饰发生了怎样的变化?结合所学知识,分析导致这种变化的主要原因。

答案:服饰由单一 到多元,色彩、款式日渐丰富 。原因:改革开放以来经济和社会不断发展,人民生活水平提高;民众思想观念发生变化;受西方现代文化影响 。

答案来源

能力要求

作答范围

作答内容

答案来源

能力要求

作答内容

史料实证 租地农场、手工工场

材料二 2008—2019年中国手机网民规模及占比走势 。

手机网民规模逐年扩大,占比不断上升。

答案:我国互联网普及率越来越高;2008—2019年,手机网民规模逐年扩大,网民占比呈逐年上升趋势 。影响:科技是第一生产力,促进生产发展;科技发展促进社会进步;科技是一把双刃剑,要合理利用科技以造福人类等。

(2)从材料二的图片中,你可以得到什么信息?根据材料并结合所学知识,谈谈科技对人类生活的影响。

1星题 基础巩固

1.改革开放前人们衣服的色彩和样式很单调。20世纪80年代

以后,色彩鲜艳、款式时髦的服装逐渐开始流行起来。这一

变化的根本原因是( )

A

A.经济的快速发展 B.思想观念的转变

C.服装产业的推动 D.生活水平的提高

2.漫画《吃的变迁》反映了我国社会发展的主题是( )

D

A.科学技术进步 B.饮食结构单一

C.通信事业发展 D.生活水平提高

3.下面是改革开放以来我国人均住房面积变化示意图

(单位:平方米)。据此图可知,改革开放以来( )

C

A.城镇缺房问题彻底解决 B.农村居住环境明显好转

C.城乡居住条件得到改善 D.室内设备设施大为改观

4.[时空观念]20世纪70年代以来,随着经济的发展,中国

人民的衣、食、住、行、用等社会生活的各个方面不断变化,

见证了时代的进步。下面的表格反映了( )

70年代 80年代 90年代

手表 自行车 缝纫 机 收音机 洗衣机 冰箱 录音 机 彩电 空调 电脑 手机

摩托车

D

A.交通工具的发展 B.通讯方式的变迁

C.社会保障的完善 D.生活方式的改变

5.下面两幅图片呈现出我国交通领域取得的重大成就。它们

对国家发展的共同作用是( )

A

2006年青藏铁路全线通车

2018年港珠澳大桥正式开通

A.健全交通网,改善民生 B.有利于维护民族团结

C.发展高科技,巩固国防 D.有利于海峡两岸交往

6.40多年前,父母、亲朋对远行者的叮嘱是“一定要写信来”;

20世纪90年代后,离别的嘱托变成“常打电话”;如今,电话、

短信、电子邮件、视频通话等沟通方式更适合离别者抒发感

情和向家人、亲朋报平安。材料体现了我国( )

D

A.人民道德水平下降 B.教育事业迅速发展

C.世俗人情观念淡薄 D.通信事业快速变迁

2星题 能力提升

1.新中国成立初期强调“艰苦奋斗”“克勤克俭”,女性多穿黑、

灰、蓝色的粗布褂子,形成了朴素的穿衣风格。全面建设社

会主义时期,有过短暂的服装“美化”运动,女性在那时穿大

花布褂子、不同色彩的青年装等。材料说明服饰变化反映

( )

B

A.收入水平 B.时代背景 C.国内矛盾 D.审美观念

新中国成立初期强调“艰苦奋斗”“克勤克俭”,因此服

饰朴素;全面建设社会主义时期,出现了短暂的服装“美化”

运动,反映了当时社会的变化和发展。因此,服饰变化主要

反映了时代背景,B正确;题干没有体现出收入水平、国内

矛盾和审美观念对服饰变化的影响,排除A、C、D。

2.小万同学在询问老师关于社会生活的变化时,老师说道:

“近年来,高铁、5 G、新能源汽车、数字经济等词汇频繁地

出现在人们的生活中。”这些现象的出现源于( )

C

A.社会思想文化的繁荣 B.教育理念的革新发展

C.国家经济实力的增强 D.社会生活环境的改善

谢

谢

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化