山东成武一中高中物理人教版选修3-5第十八章18-4玻尔的原子模型课件(42张ppt)

文档属性

| 名称 | 山东成武一中高中物理人教版选修3-5第十八章18-4玻尔的原子模型课件(42张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 164.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2016-07-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。知识与技能

1.了解玻尔原子模型及能级的概念。

2.理解原子发射和吸收光子频率与能级差的关系。

过程与方法

观察氢原子能级图,与玻尔理论结合起来,会用数学方法进行计算。

情感、态度与价值观

感受玻尔理论的创建过程,敢于冲破前人的束缚,引入新观念解决新问题。1.由玻尔的原子理论可知,电子的轨道是________的。电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,________电磁辐射。

2.由玻尔的原子理论可知,原子的能量是量子化的。这些量子化的能量值叫做________。原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为________。

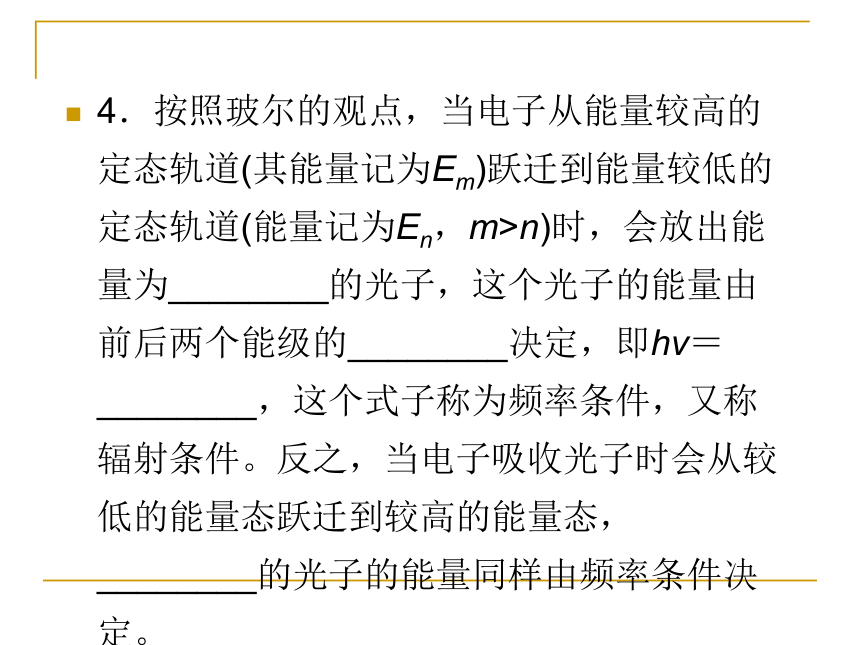

3.基态和激发态:能量____________的状态叫做基态,________的状态叫做激发态。4.按照玻尔的观点,当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为Em)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为En,m>n)时,会放出能量为________的光子,这个光子的能量由前后两个能级的________决定,即hν=________,这个式子称为频率条件,又称辐射条件。反之,当电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,________的光子的能量同样由频率条件决定。

5.当原子处于不同的状态时,电子在各处出现的概率是________的。如果用疏密不同的点子表示电子在各个位置出现的概率,画出图来,就像云雾一样,可以形象地称做________。答案:

1.量子化 不产生

2.能级 定态

3.最低 其他

4.hν 能量差 Em-En 吸收

5.不一样 电子云

知识点1 玻尔原子理论的基本假设

1.轨道量子化与定态假设的内容

(1)轨道量子化:玻尔认为在库仑力的作用下,原子中的电子围绕原子核做圆周运动,服从经典力学规律,但是电子的轨道半径不是任意的,只有当半径的大小符合一定条件时,这样的轨道才是可能的,即电子的轨道是量子化的。电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射。(2)能量量子化:当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态,原子在不同的状态中具有不同的能量,所以原子的能量也是量子化的。这些量子化的能量值叫做能级。

(3)定态:原子具有确定能量的稳定状态,称为定态。能量最低的状态叫做基态,其他的状态叫做激发态。2.频率条件

(1)电子从能量较高的定态轨道(其能量记为Em)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为En)时,会放出能量为hν的光子(h是普朗克常量),这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即hν=Em-En(m>n)。这个式子被称为频率条件,又称辐射条件。

(2)当电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量同样由频率条件决定。【例1】关于玻尔的原子模型理论,下面说法正确的是

( )

A.原子可以处于连续的能量状态中

B.原子的能量状态不是连续的

C.原子中的核外电子绕核做加速运动一定向外辐射能量

D.原子中的电子绕核运动的轨道半径是连续的

【答案】B【解析】玻尔依据经典物理在原子结构问题上遇到的困难,引入量子化观念建立了新的原子模型理论,主要内容为:电子轨道是量子化的,原子的能量是量子化的,处在定态的原子不向外辐射能量,解决了原子遇到的困难,由此可知B正确。*对应训练*

1.关于玻尔原子理论的基本假设,下列说法中正确的是 ( )

A.原子中的电子绕原子核做圆周运动,库仑力提供向心力

B.电子绕核运动的轨道半径只能取某些特定的值,而不是任意的

C.原子的能量包括电子的动能和势能,电子动能可取任意值,势能只能取某些分立值

D.电子由一条轨道跃迁到另一条轨道上时,辐射(或吸收)的光子频率等于电子绕核运动的频率解析:由玻尔理论知,A、B正确;因电子轨道是量子化的,所以原子的能量也是量子化的,C错误;电子绕核做圆周运动时,不向外辐射能量,原子辐射的能量与电子绕核运动无关,D错误。

答案:A、B知识点2 玻尔理论对氢光谱的解释

1.氢原子的能级图

氢原子的能级图如图18-4-1所示,从玻尔的基本假设出发,运用经典电磁学和经典力学的理论,可以计算氢原子中电子的可能轨道及相应的能量。

图18-4-1(2)同理,氢原子从高能级向量子数n=1的能级跃迁时发出的光谱线属于赖曼系,向n=3的能级跃迁时发出的光谱线属于帕邢系,如图18-4-2所示。

图18-4-2【例2】一群处于基态的氢原子吸收某种光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子,且ν1>ν2>ν3,则 ( )

A.被氢原子吸收的光子的能量为hν1

B.被氢原子吸收的光子的能量为hν2

C.ν1=ν2+ν3

D.hν1=hν2+hν3图18-4-3 【答案】A、C、D

【解析】氢原子吸收光子能向外辐射出三种频率的光子,说明氢原子从基态跃迁到了第三激发态(如图18-4-3所示),在第三激发态不稳定,又向低能级跃进,发出光子,其中从第三能级跃迁到第一能级的光子能量最大,为hν1,从第二能级跃迁到第一能级的光子能量比从第三能级跃迁到第二能级的光子能量大,由能量守恒可知,氢原子一定是吸收了能量为hν1的光子,且关系式hν1=hν2+hν3,ν1=ν2+ν3存在。*对应训练*

2.[2010·山东理综]大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量值分别是:1.89 eV、10.2 eV、12.09 eV。跃迁发生前这些原子分布在________个激发态能级上,其中最高能级的能量值是________ eV(基态能量为-13.6 eV)。解析:由氢原子的能级结构图可看出,跃迁时能放出三种不同能量的光子,跃迁前这些原子分布在n=2,n=3这2个激发态能级上。其中最高能级的能量值为-1.51 eV。

答案:2 -1.51知识点3 玻尔模型的局限性

玻尔在卢瑟福核式结构的基础上,把量子思想引入原子结构理论,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释并且预言了氢原子光谱的实验规律,但在解释比较复杂的原子时遇到了困难。例如,氦原子的光谱现象,玻尔理论就无法解释,玻尔理论的成功之处在于它引入了量子观念,不足之处在于它保留了经典粒子的观念,把电子的运动仍然看成经典力学描述下的轨道运动。因此它没有彻底摆脱经典理论的框架。量子力学表明:原子中电子的运动并没有确定的轨道,而是可以出现在原子内的核外整个空间,只是在不同地方出现的概率不同。当原子处在不同的能量状态时,电子在各处出现的概率是不一样的。

如果用疏密不同的点表示电子在各个位置出现的概率,画出图来,就像云雾一样,可以形象地称作电子云。

【例3】关于玻尔的原子模型,下列说法中正确的是

( )

A.它彻底否定了卢瑟福的核式结构学说

B.它发展了卢瑟福的核式结构学说

C.它完全抛弃了经典的电磁理论

D.它引入了普朗克的量子理论【答案】B、D

【解析】玻尔在卢瑟福的原子核式结构模型的基础上,把量子思想引入原子结构理论,提出了轨道、定态、跃迁三个假设,成功解释了氢原子光谱,故B、D选项正确。

1.跃迁的规律及理解

(1)原子能级跃迁时,处于激发态的原子可能经过一次跃迁回到基态,也可能由较高能级的激发态先跃迁到较低能级的激发态,最后回到基态。一个原子由较高能级回到基态,到底发生了几次跃迁,是不确定的。

(2)物质中含有大量的原子,各个原子的跃迁方式也是不统一的。有的原子可能经过一次跃迁就回到基态,而有的原子可能经过几次跃迁才回到基态。(3)单个氢原子和大量氢原子的跃迁

单个氢原子,因为核外只有一个电子,因此在跃迁时辐射(或吸收)的光子只有一种可能,光子只有某一特定频率。

大量氢原子跃迁时,各种符合的光子都可能出现,如果一群处在n能级的氢原子向低能级跃迁时,所辐射的光谱线数为2.使原子跃迁的两种粒子——光子与实物粒子

(1)光子的吸收是光子发射的逆过程,原子在吸收了光子后会从较低能级向较高能级跃迁。两个能级的差值仍是一个光子的能量。其关系式仍为hν=Em-En。

说明:由于原子的能级是一系列不连续的值,则任意两个能级差也是不连续的,故原子只能发射一些特定频率的光子;同样也只能吸收一些特定频率的光子。但是,当光子能量足够大时,如光子能量E≥13.6 eV时,则处于基态的氢原子仍能吸收此光子并发生电离。(2)原子还可吸收外来实物粒子(如自由电子)的能量而被激发,实物粒子的能量可全部或部分地被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于两能级的能量差(E=En-Em),就可使原子发生能级跃迁。【例4】用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用Δn表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图(如图18-4-4所示)可以判断,Δn和E的可能值为

( )

图18-4-4A.Δn=1,13.22 eVB.Δn=2,13.22 eVC.Δn=1,12.75 eVD.Δn=2,12.75 eV【答案】A、D【解析】由原子在某一能级跃迁最多发射谱线数N=

可知:

N2=1,N3=3,N4=6,N5=10,N6=15

由题意可知比原来增加5条光谱线,则调高电子能量前后,最高激发态的量子数分别可能为2和4,5和6,…即Δn=2和Δn=1

当Δn=2时,原子吸收了实物粒子(电子)的能量,则调高后电子的能量

E4-E1即12.75 eV同理当Δn=1时,使调高后电子的能量满足

E6-E1[-0.38-(-13.60)] eV即13.22 eV玻尔

玻尔,丹麦物理学家。1885年10月7日生于哥本哈根。18岁时进入哥本哈根大学的数学和自然科学系,主修物理学。1909年获该校硕士学位。1911年以论文《金属电子论的研究》获博士学位。同年9月,他到英国剑桥卡文迪许实验室进修。据说他第一次与导师J.J.汤姆孙见面时,就操着不熟练的英语把他论文中批评汤姆孙的段落当面指出,使导师大为光火,因而给以冷遇。在一次实验室年度聚餐会上他聆听了来访的卢瑟福的长篇演说,为他的性格和成就所折服,随即于1912年3月转到了曼彻斯特随卢瑟福工作,这成了他一生的重要转折点。

他从研究不同的铝片对射线的吸收问题开始,思考原子结构问题,并超负荷地全力工作。在这里他参加了卢瑟福的科学集体,并和卢瑟福建立了长期的亲密关系。当时人们对原子内部结构知之极少,只停留在光谱学和化学元素周期表的经验水平上。同时,按照卢瑟福的有核模型,明显地出现了正常状态下原子和分子的稳定性问题。不突破经典理论的框架。这一矛盾是难以解决的。1912年7月,他尝试着把量子概念和有核模型结合起来,写了一份论文提纲给卢瑟福。这一提纲后来被史学界称为《卢瑟福备忘录》。1912年9月,他受聘在哥本哈根大学任教。他利用业余时间奋发努力,形成了自己的理论。1913年7月起,他以《论原子构造和分子构造》为题,连续三次在英国的哲学杂志上发表论文,后来被称为“伟大的三部曲”。这篇论文的三大部分是:“正法对电子的束缚”,“只包含单独一个原子核的体系”,“包含多个原子核的体系”。论文提出了五条公设(后来一般教材中归纳为三条)。在玻尔的原子理论中,最重要的是引入了“定态”和“跃迁”这两个全新的概念。“定态”概念把经典物理学在一定边界条件和初始条件下所允许的各种连续状态进行筛选,只允许某些分立状态存在,从而排除了定态之间的其他状态,形成若干鸿沟。

“跃迁”(最初叫“过渡”)则把一个定态到另一定态的变化看作一种突然的、整体的、不需时间的行为,不允许经典物理那种逐渐的、连续的、分阶段动作。两个状态之间的能量差形成了原子发射和吸收光的机制。这两个新概念解释了原子世界中原来互不关联的许多实验事实,如C粒子大角度散射,氢原子线光谱的各种公式。不同元素的X射线谱等。玻尔理论促进了新话线系(如赖曼系)的寻求和概括,核算了里德伯常量。天文学上发现的星体上的某些谱线(皮克林系)原来人们认为是属于氢原子,玻尔理论指出应属于氦原子并得到了实验验证。J.夫兰克和G.赫兹通过碰撞测出原子的“电离能”,玻尔指出这是原子的“激发能”,由此可以肯定地证明原子定态的存在。玻尔的成功使他1916年(31岁)担任了哥本哈根大学教授,1917年被选为丹麦科学院院士。

为了克服说明其他元素光谱时遇到的困难,并且进一步解释光谱线的强度、偏振以及原子其他诸多性质。说明元素周期表的构成等,1918年玻尔提出了对应原理,它的大意是说:在同一问题的经典理论与量子理论之间,总可以从形式上找到相对应的类比关系。他认为:对一个周期性体系来说用经典理论(如用经典广义坐标中的傅立叶系数)来描述周期性体系的运动,和用量子理论(如体系的跃迁概率)来描述时,两者存在着简单的对应关系。这一理论后来导致了海森伯矩阵力学的发展。玻尔利用这一原理,合理地解释了众多的现象,如各元素的光谱与X射线谱、原子中电子的组态和元素周期表等。1922年12月,玻尔由于上述这些成就荣获诺贝尔物理学奖。

1.了解玻尔原子模型及能级的概念。

2.理解原子发射和吸收光子频率与能级差的关系。

过程与方法

观察氢原子能级图,与玻尔理论结合起来,会用数学方法进行计算。

情感、态度与价值观

感受玻尔理论的创建过程,敢于冲破前人的束缚,引入新观念解决新问题。1.由玻尔的原子理论可知,电子的轨道是________的。电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,________电磁辐射。

2.由玻尔的原子理论可知,原子的能量是量子化的。这些量子化的能量值叫做________。原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为________。

3.基态和激发态:能量____________的状态叫做基态,________的状态叫做激发态。4.按照玻尔的观点,当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为Em)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为En,m>n)时,会放出能量为________的光子,这个光子的能量由前后两个能级的________决定,即hν=________,这个式子称为频率条件,又称辐射条件。反之,当电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,________的光子的能量同样由频率条件决定。

5.当原子处于不同的状态时,电子在各处出现的概率是________的。如果用疏密不同的点子表示电子在各个位置出现的概率,画出图来,就像云雾一样,可以形象地称做________。答案:

1.量子化 不产生

2.能级 定态

3.最低 其他

4.hν 能量差 Em-En 吸收

5.不一样 电子云

知识点1 玻尔原子理论的基本假设

1.轨道量子化与定态假设的内容

(1)轨道量子化:玻尔认为在库仑力的作用下,原子中的电子围绕原子核做圆周运动,服从经典力学规律,但是电子的轨道半径不是任意的,只有当半径的大小符合一定条件时,这样的轨道才是可能的,即电子的轨道是量子化的。电子在这些轨道上绕核的转动是稳定的,不产生电磁辐射。(2)能量量子化:当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态,原子在不同的状态中具有不同的能量,所以原子的能量也是量子化的。这些量子化的能量值叫做能级。

(3)定态:原子具有确定能量的稳定状态,称为定态。能量最低的状态叫做基态,其他的状态叫做激发态。2.频率条件

(1)电子从能量较高的定态轨道(其能量记为Em)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为En)时,会放出能量为hν的光子(h是普朗克常量),这个光子的能量由前后两个能级的能量差决定,即hν=Em-En(m>n)。这个式子被称为频率条件,又称辐射条件。

(2)当电子吸收光子时会从较低的能量态跃迁到较高的能量态,吸收的光子的能量同样由频率条件决定。【例1】关于玻尔的原子模型理论,下面说法正确的是

( )

A.原子可以处于连续的能量状态中

B.原子的能量状态不是连续的

C.原子中的核外电子绕核做加速运动一定向外辐射能量

D.原子中的电子绕核运动的轨道半径是连续的

【答案】B【解析】玻尔依据经典物理在原子结构问题上遇到的困难,引入量子化观念建立了新的原子模型理论,主要内容为:电子轨道是量子化的,原子的能量是量子化的,处在定态的原子不向外辐射能量,解决了原子遇到的困难,由此可知B正确。*对应训练*

1.关于玻尔原子理论的基本假设,下列说法中正确的是 ( )

A.原子中的电子绕原子核做圆周运动,库仑力提供向心力

B.电子绕核运动的轨道半径只能取某些特定的值,而不是任意的

C.原子的能量包括电子的动能和势能,电子动能可取任意值,势能只能取某些分立值

D.电子由一条轨道跃迁到另一条轨道上时,辐射(或吸收)的光子频率等于电子绕核运动的频率解析:由玻尔理论知,A、B正确;因电子轨道是量子化的,所以原子的能量也是量子化的,C错误;电子绕核做圆周运动时,不向外辐射能量,原子辐射的能量与电子绕核运动无关,D错误。

答案:A、B知识点2 玻尔理论对氢光谱的解释

1.氢原子的能级图

氢原子的能级图如图18-4-1所示,从玻尔的基本假设出发,运用经典电磁学和经典力学的理论,可以计算氢原子中电子的可能轨道及相应的能量。

图18-4-1(2)同理,氢原子从高能级向量子数n=1的能级跃迁时发出的光谱线属于赖曼系,向n=3的能级跃迁时发出的光谱线属于帕邢系,如图18-4-2所示。

图18-4-2【例2】一群处于基态的氢原子吸收某种光子后,向外辐射了ν1、ν2、ν3三种频率的光子,且ν1>ν2>ν3,则 ( )

A.被氢原子吸收的光子的能量为hν1

B.被氢原子吸收的光子的能量为hν2

C.ν1=ν2+ν3

D.hν1=hν2+hν3图18-4-3 【答案】A、C、D

【解析】氢原子吸收光子能向外辐射出三种频率的光子,说明氢原子从基态跃迁到了第三激发态(如图18-4-3所示),在第三激发态不稳定,又向低能级跃进,发出光子,其中从第三能级跃迁到第一能级的光子能量最大,为hν1,从第二能级跃迁到第一能级的光子能量比从第三能级跃迁到第二能级的光子能量大,由能量守恒可知,氢原子一定是吸收了能量为hν1的光子,且关系式hν1=hν2+hν3,ν1=ν2+ν3存在。*对应训练*

2.[2010·山东理综]大量氢原子处于不同能量激发态,发生跃迁时放出三种不同能量的光子,其能量值分别是:1.89 eV、10.2 eV、12.09 eV。跃迁发生前这些原子分布在________个激发态能级上,其中最高能级的能量值是________ eV(基态能量为-13.6 eV)。解析:由氢原子的能级结构图可看出,跃迁时能放出三种不同能量的光子,跃迁前这些原子分布在n=2,n=3这2个激发态能级上。其中最高能级的能量值为-1.51 eV。

答案:2 -1.51知识点3 玻尔模型的局限性

玻尔在卢瑟福核式结构的基础上,把量子思想引入原子结构理论,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释并且预言了氢原子光谱的实验规律,但在解释比较复杂的原子时遇到了困难。例如,氦原子的光谱现象,玻尔理论就无法解释,玻尔理论的成功之处在于它引入了量子观念,不足之处在于它保留了经典粒子的观念,把电子的运动仍然看成经典力学描述下的轨道运动。因此它没有彻底摆脱经典理论的框架。量子力学表明:原子中电子的运动并没有确定的轨道,而是可以出现在原子内的核外整个空间,只是在不同地方出现的概率不同。当原子处在不同的能量状态时,电子在各处出现的概率是不一样的。

如果用疏密不同的点表示电子在各个位置出现的概率,画出图来,就像云雾一样,可以形象地称作电子云。

【例3】关于玻尔的原子模型,下列说法中正确的是

( )

A.它彻底否定了卢瑟福的核式结构学说

B.它发展了卢瑟福的核式结构学说

C.它完全抛弃了经典的电磁理论

D.它引入了普朗克的量子理论【答案】B、D

【解析】玻尔在卢瑟福的原子核式结构模型的基础上,把量子思想引入原子结构理论,提出了轨道、定态、跃迁三个假设,成功解释了氢原子光谱,故B、D选项正确。

1.跃迁的规律及理解

(1)原子能级跃迁时,处于激发态的原子可能经过一次跃迁回到基态,也可能由较高能级的激发态先跃迁到较低能级的激发态,最后回到基态。一个原子由较高能级回到基态,到底发生了几次跃迁,是不确定的。

(2)物质中含有大量的原子,各个原子的跃迁方式也是不统一的。有的原子可能经过一次跃迁就回到基态,而有的原子可能经过几次跃迁才回到基态。(3)单个氢原子和大量氢原子的跃迁

单个氢原子,因为核外只有一个电子,因此在跃迁时辐射(或吸收)的光子只有一种可能,光子只有某一特定频率。

大量氢原子跃迁时,各种符合的光子都可能出现,如果一群处在n能级的氢原子向低能级跃迁时,所辐射的光谱线数为2.使原子跃迁的两种粒子——光子与实物粒子

(1)光子的吸收是光子发射的逆过程,原子在吸收了光子后会从较低能级向较高能级跃迁。两个能级的差值仍是一个光子的能量。其关系式仍为hν=Em-En。

说明:由于原子的能级是一系列不连续的值,则任意两个能级差也是不连续的,故原子只能发射一些特定频率的光子;同样也只能吸收一些特定频率的光子。但是,当光子能量足够大时,如光子能量E≥13.6 eV时,则处于基态的氢原子仍能吸收此光子并发生电离。(2)原子还可吸收外来实物粒子(如自由电子)的能量而被激发,实物粒子的能量可全部或部分地被原子吸收,所以只要入射粒子的能量大于或等于两能级的能量差(E=En-Em),就可使原子发生能级跃迁。【例4】用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线。调高电子能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条。用Δn表示两次观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量。根据氢原子的能级图(如图18-4-4所示)可以判断,Δn和E的可能值为

( )

图18-4-4A.Δn=1,13.22 eV

可知:

N2=1,N3=3,N4=6,N5=10,N6=15

由题意可知比原来增加5条光谱线,则调高电子能量前后,最高激发态的量子数分别可能为2和4,5和6,…即Δn=2和Δn=1

当Δn=2时,原子吸收了实物粒子(电子)的能量,则调高后电子的能量

E4-E1

E6-E1

玻尔,丹麦物理学家。1885年10月7日生于哥本哈根。18岁时进入哥本哈根大学的数学和自然科学系,主修物理学。1909年获该校硕士学位。1911年以论文《金属电子论的研究》获博士学位。同年9月,他到英国剑桥卡文迪许实验室进修。据说他第一次与导师J.J.汤姆孙见面时,就操着不熟练的英语把他论文中批评汤姆孙的段落当面指出,使导师大为光火,因而给以冷遇。在一次实验室年度聚餐会上他聆听了来访的卢瑟福的长篇演说,为他的性格和成就所折服,随即于1912年3月转到了曼彻斯特随卢瑟福工作,这成了他一生的重要转折点。

他从研究不同的铝片对射线的吸收问题开始,思考原子结构问题,并超负荷地全力工作。在这里他参加了卢瑟福的科学集体,并和卢瑟福建立了长期的亲密关系。当时人们对原子内部结构知之极少,只停留在光谱学和化学元素周期表的经验水平上。同时,按照卢瑟福的有核模型,明显地出现了正常状态下原子和分子的稳定性问题。不突破经典理论的框架。这一矛盾是难以解决的。1912年7月,他尝试着把量子概念和有核模型结合起来,写了一份论文提纲给卢瑟福。这一提纲后来被史学界称为《卢瑟福备忘录》。1912年9月,他受聘在哥本哈根大学任教。他利用业余时间奋发努力,形成了自己的理论。1913年7月起,他以《论原子构造和分子构造》为题,连续三次在英国的哲学杂志上发表论文,后来被称为“伟大的三部曲”。这篇论文的三大部分是:“正法对电子的束缚”,“只包含单独一个原子核的体系”,“包含多个原子核的体系”。论文提出了五条公设(后来一般教材中归纳为三条)。在玻尔的原子理论中,最重要的是引入了“定态”和“跃迁”这两个全新的概念。“定态”概念把经典物理学在一定边界条件和初始条件下所允许的各种连续状态进行筛选,只允许某些分立状态存在,从而排除了定态之间的其他状态,形成若干鸿沟。

“跃迁”(最初叫“过渡”)则把一个定态到另一定态的变化看作一种突然的、整体的、不需时间的行为,不允许经典物理那种逐渐的、连续的、分阶段动作。两个状态之间的能量差形成了原子发射和吸收光的机制。这两个新概念解释了原子世界中原来互不关联的许多实验事实,如C粒子大角度散射,氢原子线光谱的各种公式。不同元素的X射线谱等。玻尔理论促进了新话线系(如赖曼系)的寻求和概括,核算了里德伯常量。天文学上发现的星体上的某些谱线(皮克林系)原来人们认为是属于氢原子,玻尔理论指出应属于氦原子并得到了实验验证。J.夫兰克和G.赫兹通过碰撞测出原子的“电离能”,玻尔指出这是原子的“激发能”,由此可以肯定地证明原子定态的存在。玻尔的成功使他1916年(31岁)担任了哥本哈根大学教授,1917年被选为丹麦科学院院士。

为了克服说明其他元素光谱时遇到的困难,并且进一步解释光谱线的强度、偏振以及原子其他诸多性质。说明元素周期表的构成等,1918年玻尔提出了对应原理,它的大意是说:在同一问题的经典理论与量子理论之间,总可以从形式上找到相对应的类比关系。他认为:对一个周期性体系来说用经典理论(如用经典广义坐标中的傅立叶系数)来描述周期性体系的运动,和用量子理论(如体系的跃迁概率)来描述时,两者存在着简单的对应关系。这一理论后来导致了海森伯矩阵力学的发展。玻尔利用这一原理,合理地解释了众多的现象,如各元素的光谱与X射线谱、原子中电子的组态和元素周期表等。1922年12月,玻尔由于上述这些成就荣获诺贝尔物理学奖。