信息类文本阅读--图文对应关系高频考点 专题练 2026年高考语文一轮复习备考

文档属性

| 名称 | 信息类文本阅读--图文对应关系高频考点 专题练 2026年高考语文一轮复习备考 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 12:00:38 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

信息类文本阅读--图文对应关系高频考点 专题练

2026年高考语文一轮复习备考

1.阅读下面的文字,完成小题。

材料二:

桥梁的历史是非常有趣的。桥是一种跨越工程,遇到自然的障碍,譬如河流、峡谷,得想办法越过它。水浅好办,抛一行石头,踏步而过,称作矼,架一根独木梁,那就叫杠。并列几根木料架空而过可走车马,此称梁。不但梁上要过人、马、车、轿,还可以在梁上造个凉亭。人停下来休息休息,观赏风景和过桥船只,那就叫桥。原来“桥”一字就是照这意思创造出来的。

不是说有路就有桥吗?其实还有相当长一段历史时期,甚至直到现今世界某些地方,路到水边还没有桥梁。春秋时候有个小国掌权人,只能用他自己的马车,水涨时载人过齐腰深的河流。可是大水如长江黄河,那时无法造永久性的桥梁,只能用船摆渡。人们想跨越障碍,就得想出办法怎样去跨越障碍。凭着观察自然,人们发现横过树木可以过河,这就是梁桥。木料比较轻和容易加工,所以先出现的自然是木梁桥。又因为木料会腐朽,所以能保存到今天的木梁桥最早不过三四百年(已经很不容易了)。

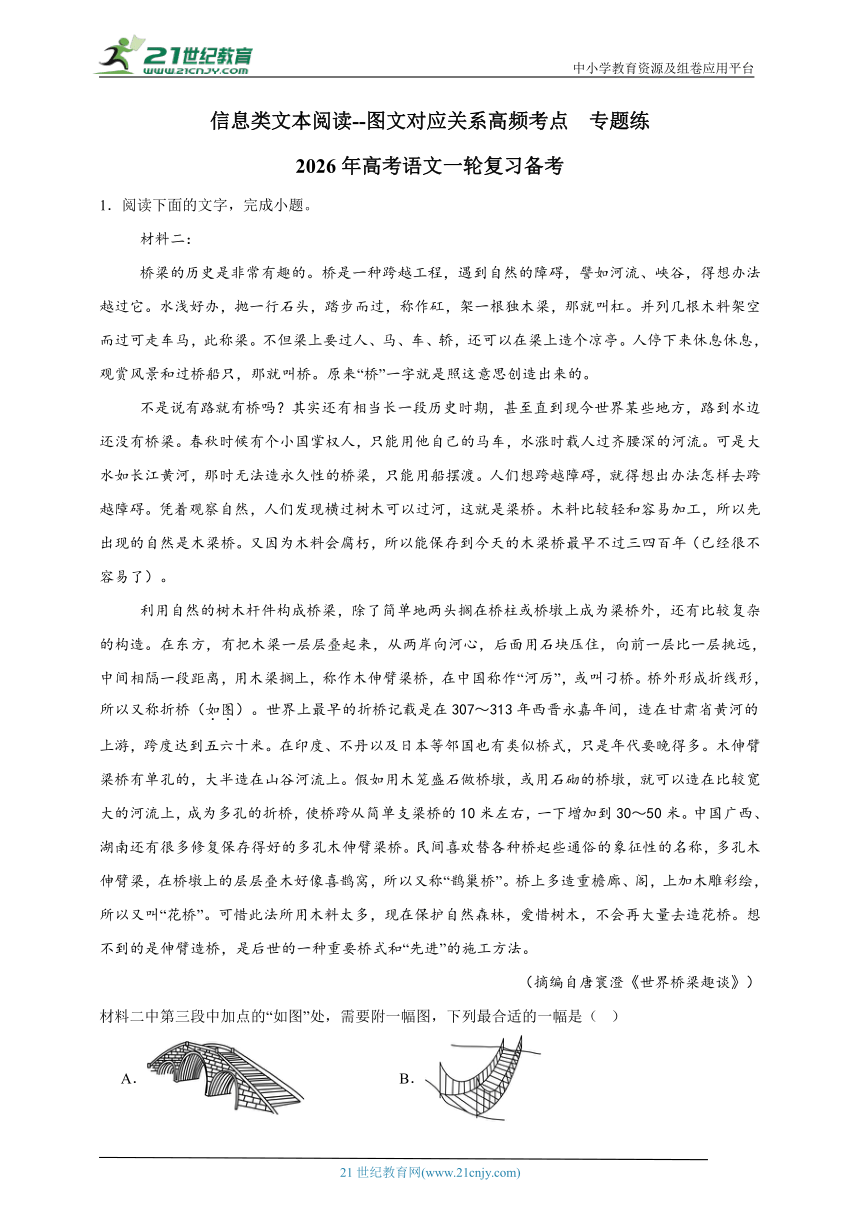

利用自然的树木杆件构成桥梁,除了简单地两头搁在桥柱或桥墩上成为梁桥外,还有比较复杂的构造。在东方,有把木梁一层层叠起来,从两岸向河心,后面用石块压住,向前一层比一层挑远,中间相隔一段距离,用木梁搁上,称作木伸臂梁桥,在中国称作“河厉”,或叫刁桥。桥外形成折线形,所以又称折桥(如图)。世界上最早的折桥记载是在307~313年西晋永嘉年间,造在甘肃省黄河的上游,跨度达到五六十米。在印度、不丹以及日本等邻国也有类似桥式,只是年代要晚得多。木伸臂梁桥有单孔的,大半造在山谷河流上。假如用木笼盛石做桥墩,或用石砌的桥墩,就可以造在比较宽大的河流上,成为多孔的折桥,使桥跨从简单支梁桥的10米左右,一下增加到30~50米。中国广西、湖南还有很多修复保存得好的多孔木伸臂梁桥。民间喜欢替各种桥起些通俗的象征性的名称,多孔木伸臂梁,在桥墩上的层层叠木好像喜鹊窝,所以又称“鹊巢桥”。桥上多造重檐廊、阁,上加木雕彩绘,所以又叫“花桥”。可惜此法所用木料太多,现在保护自然森林,爱惜树木,不会再大量去造花桥。想不到的是伸臂造桥,是后世的一种重要桥式和“先进”的施工方法。

(摘编自唐寰澄《世界桥梁趣谈》)

材料二中第三段中加点的“如图”处,需要附一幅图,下列最合适的一幅是( )

A. B.

C. D.

2.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料三:

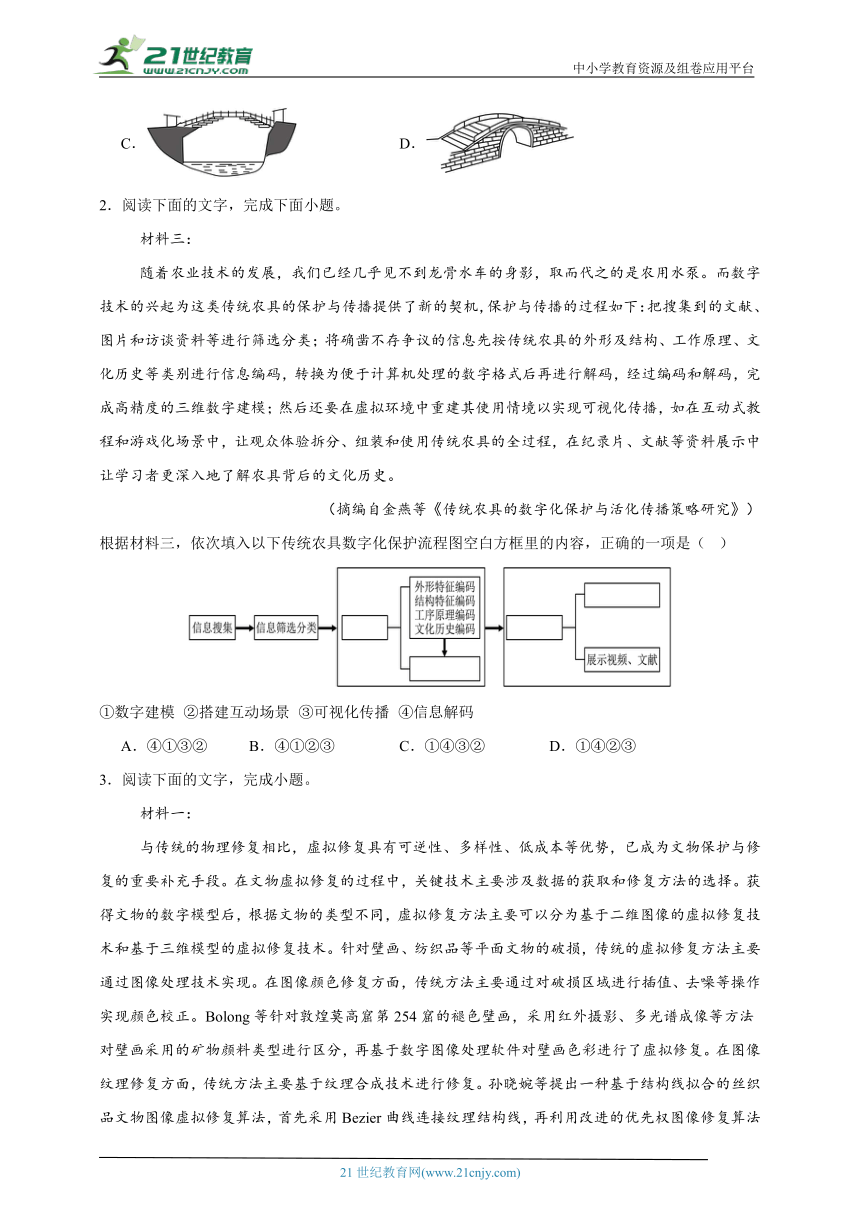

随着农业技术的发展,我们已经几乎见不到龙骨水车的身影,取而代之的是农用水泵。而数字技术的兴起为这类传统农具的保护与传播提供了新的契机,保护与传播的过程如下:把搜集到的文献、图片和访谈资料等进行筛选分类;将确凿不存争议的信息先按传统农具的外形及结构、工作原理、文化历史等类别进行信息编码,转换为便于计算机处理的数字格式后再进行解码,经过编码和解码,完成高精度的三维数字建模;然后还要在虚拟环境中重建其使用情境以实现可视化传播,如在互动式教程和游戏化场景中,让观众体验拆分、组装和使用传统农具的全过程,在纪录片、文献等资料展示中让学习者更深入地了解农具背后的文化历史。

(摘编自金燕等《传统农具的数字化保护与活化传播策略研究》)

根据材料三,依次填入以下传统农具数字化保护流程图空白方框里的内容,正确的一项是( )

①数字建模 ②搭建互动场景 ③可视化传播 ④信息解码

A.④①③② B.④①②③ C.①④③② D.①④②③

3.阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

与传统的物理修复相比,虚拟修复具有可逆性、多样性、低成本等优势,已成为文物保护与修复的重要补充手段。在文物虚拟修复的过程中,关键技术主要涉及数据的获取和修复方法的选择。获得文物的数字模型后,根据文物的类型不同,虚拟修复方法主要可以分为基于二维图像的虚拟修复技术和基于三维模型的虚拟修复技术。针对壁画、纺织品等平面文物的破损,传统的虚拟修复方法主要通过图像处理技术实现。在图像颜色修复方面,传统方法主要通过对破损区域进行插值、去噪等操作实现颜色校正。Bolong等针对敦煌莫高窟第254窟的褪色壁画,采用红外摄影、多光谱成像等方法对壁画采用的矿物颜料类型进行区分,再基于数字图像处理软件对壁画色彩进行了虚拟修复。在图像纹理修复方面,传统方法主要基于纹理合成技术进行修复。孙晓婉等提出一种基于结构线拟合的丝织品文物图像虚拟修复算法,首先采用Bezier曲线连接纹理结构线,再利用改进的优先权图像修复算法迭代填充待修复区域。对于立体文物,需在三维空间中进行数字化修复。修复流程通常包括几何修复、纹理映射、渲染等步骤。在几何修复方面,主要通过对三维模型进行人工编辑实现。修复人员使用三维建模软件,手动对缺失部分进行数字雕刻和补全。完成几何修复后,需采用纹理映射和渲染技术对修复区域赋予真实感纹理。对于缺失纹理的修复,可采用图像修复方法从相邻区域提取和合成纹理。Liu等以唐代墓葬壁画为研究对象,利用三维服装建模和虚拟仿真技术,实现了唐代壁画服饰纹样的提取和三维服饰的虚拟修复。

人工智能技术的发展为文物虚拟修复带来新的突破。传统的图像修复方法在处理不规则破损、大面积缺失等复杂病况时往往效果有限,而深度学习为图像修复带来了新的范式。通过卷积神经网络(CNN),研究人员可以从海量的文物图像数据中自动学习并提取多尺度、层次化的特征表示,建立起图像内容与修复结果之间的精确映射。沙莎等采用生成对抗网络模型(GAN),成功地对残缺的楚国墓葬纺织品文物进行图像层面的补全修复,有效避免了直接接触文物可能带来的二次损毁风险。文物三维模型的修复需要在保持形状、纹理一致性的同时,尽可能复原原始的结构和细节,对算法的智能性提出了更高要求。Gao和Geng提出一种基于深度学习和模板引导的兵马俑残片自动分类方法。该方法先用PointNet对残片进行初步分类,然后根据完整兵马俑模型对误分类残片进行二次分类,显著提高了兵马俑残片分类的准确性和效率,为碎片的拼接奠定了基础。

(摘编自《人工智能在文物保护中的应用》)

材料二:

在文物复原的关键技术方面,基于人工智能技术的数字复原方法在文化遗产领域引起了越来越多的关注,借助现代科技和专业技术的发展,复原过程得以更加精确和高效。基于人工智能技术对损毁的宋代石窟寺文物造像数字复原关键技术主要有:文物三维扫描、文物模型数字重建、文物数据库建设和机器学习,许多学者在这几方面做了深入研究。

文物三维扫描旨在实现对文物的高精度数字化采集和重建,为文物保护、研究和展示提供了强大的工具。随着科技的不断进步,文物本体三维扫描在文化遗产领域的应用逐渐成为研究的热点。吴玉涵和周明全介绍了三维扫描技术原理及其分类,以结合Inspeck彩色三维扫描系统对兵马俑文物头部的扫描实例,分析了三维扫描系统在文物保护领域的应用。魏薇和潜伟对三维激光扫描的原理和工作流程进行介绍,并对其近期在文物保护和考古工作中的应用情况做出综述和评论。王永红等在《石窟寺文物本体三维扫描测绘技术规程》中提出通过布设控制网,对文物遗址进行数字化测图,并利用三维激光扫描技术获取石窟寺洞窟内文物本体高精度三维点云数据。林仁超则探讨了文物保护中三维扫描技术的应用,提出了提高文物保护力度的观点。此外,国内外众多学者研究指出了点云数据及纹理图像的处理分析的重要性,制定了相应的技术指标。这些技术内容的制定和应用,为文物本体三维扫描提供了有效的数据支持,实现了对文物的准确重建和保存。

在文物三维扫描后,研究团队进行文物数字模型重建。通过点云数据的拟合和网格化,生成连续的三维模型,以还原文物的形态和结构。在此过程中,应用图像处理和计算机视觉技术,对文物造像的损毁部分进行恢复和修复。图像增强、边缘检测和图像分割等方法,帮助还原文物造像中丢失或破损的特定部分,如面部表情、手势和服饰细节。

模式识别和机器学习算法也被广泛应用于文物复原研究中。通过训练模型并使用大规模数据集,可以提高对损毁部分的识别和复原准确性。如,朱欣娟等提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的文物图像修复方法,通过学习文物的特征,实现了对损毁部分的智能填充和修复。使用卷积神经网络对损毁的文物图像进行分类和复原可以有效地识别和还原损毁的特定部分。如,张磬瀚等使用生成对抗网络(GAN)对损毁文物图像进行修复,实现了更真实的复原效果,通过多轮迭代和优化,不断改进模型的性能,提高复原的准确率和鲁棒性。

(摘编自《基于人工智能技术对损毁的宋代石窟寺文物造像数字复原研究探索》)下列对原文中“文物复原和修复流程”相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

4.阅读下面的文字,完成小题。

材料二:

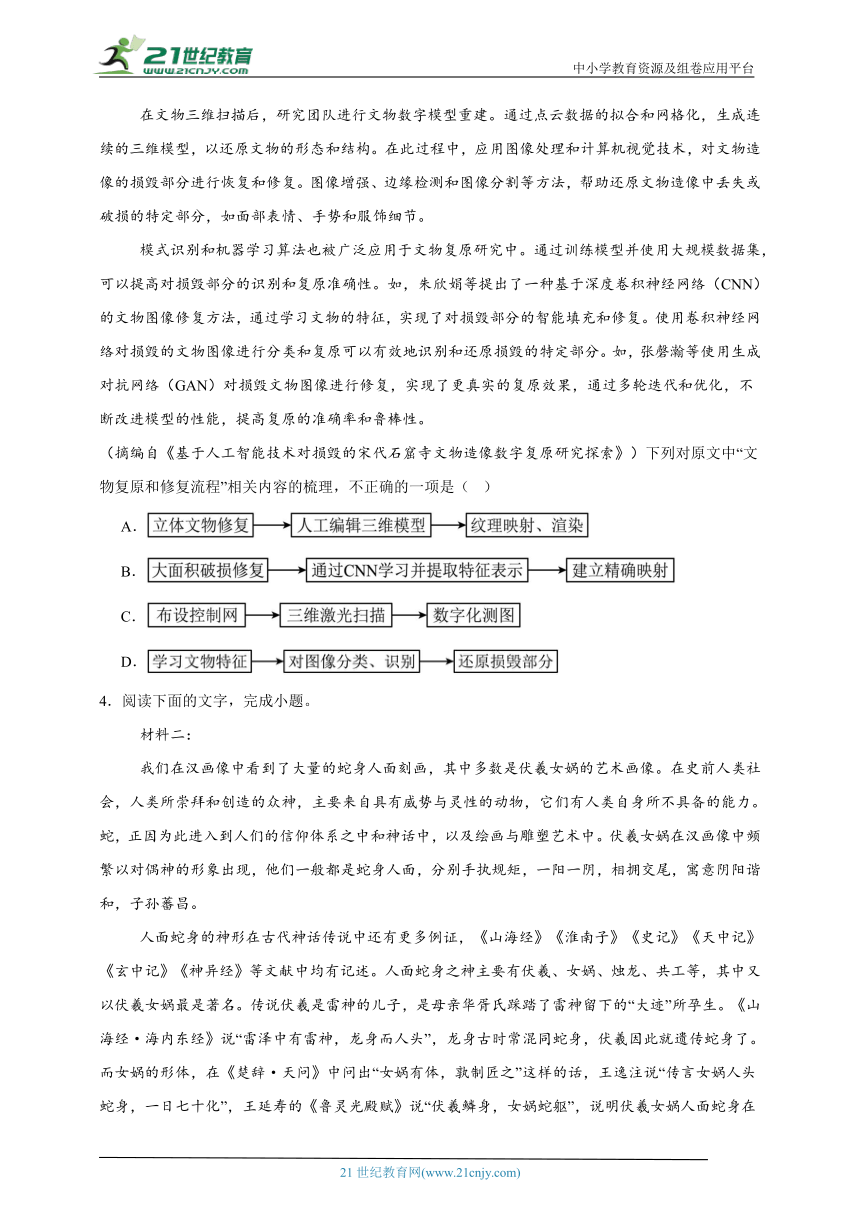

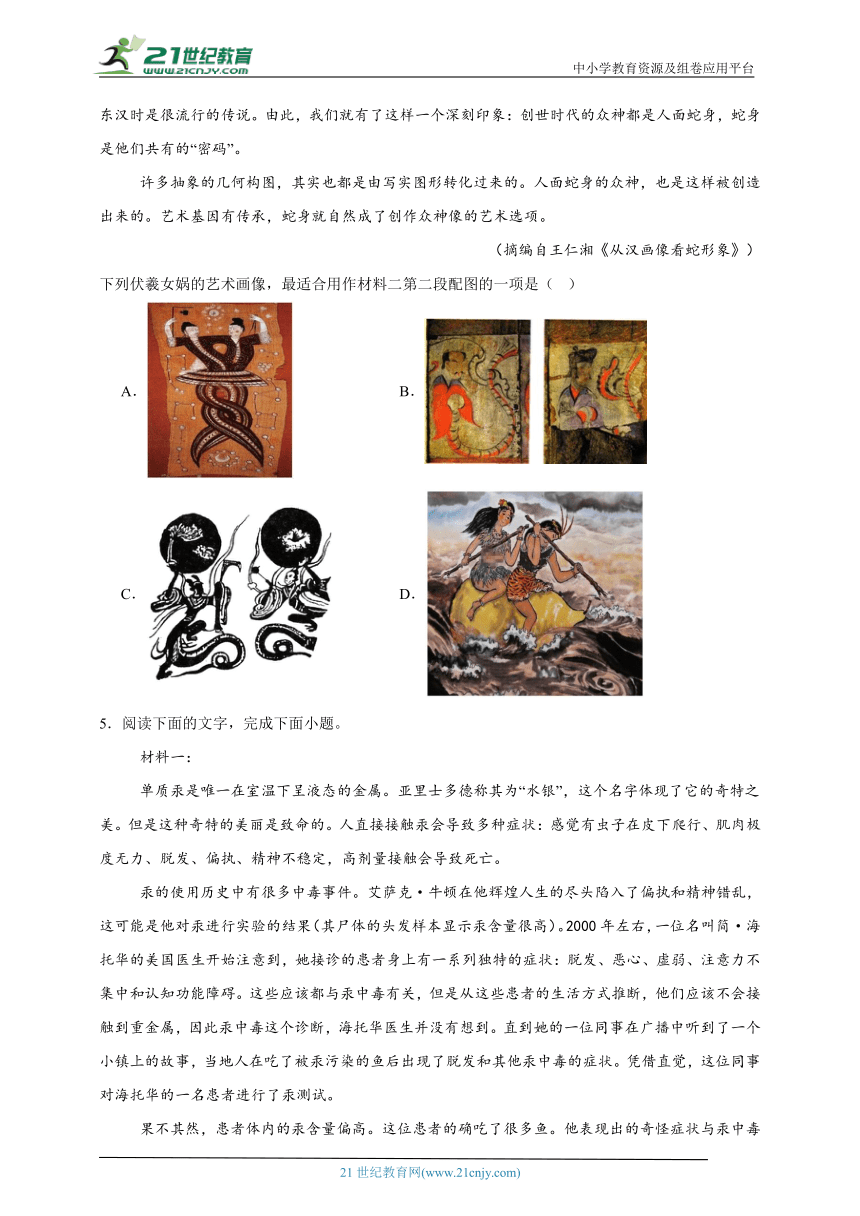

我们在汉画像中看到了大量的蛇身人面刻画,其中多数是伏羲女娲的艺术画像。在史前人类社会,人类所崇拜和创造的众神,主要来自具有威势与灵性的动物,它们有人类自身所不具备的能力。蛇,正因为此进入到人们的信仰体系之中和神话中,以及绘画与雕塑艺术中。伏羲女娲在汉画像中频繁以对偶神的形象出现,他们一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾,寓意阴阳谐和,子孙蕃昌。

人面蛇身的神形在古代神话传说中还有更多例证,《山海经》《淮南子》《史记》《天中记》《玄中记》《神异经》等文献中均有记述。人面蛇身之神主要有伏羲、女娲、烛龙、共工等,其中又以伏羲女娲最是著名。传说伏羲是雷神的儿子,是母亲华胥氏踩踏了雷神留下的“大迹”所孕生。《山海经·海内东经》说“雷泽中有雷神,龙身而人头”,龙身古时常混同蛇身,伏羲因此就遗传蛇身了。而女娲的形体,在《楚辞·天问》中问出“女娲有体,孰制匠之”这样的话,王逸注说“传言女娲人头蛇身,一日七十化”,王延寿的《鲁灵光殿赋》说“伏羲鳞身,女娲蛇躯”,说明伏羲女娲人面蛇身在东汉时是很流行的传说。由此,我们就有了这样一个深刻印象:创世时代的众神都是人面蛇身,蛇身是他们共有的“密码”。

许多抽象的几何构图,其实也都是由写实图形转化过来的。人面蛇身的众神,也是这样被创造出来的。艺术基因有传承,蛇身就自然成了创作众神像的艺术选项。

(摘编自王仁湘《从汉画像看蛇形象》)

下列伏羲女娲的艺术画像,最适合用作材料二第二段配图的一项是( )

A. B.

C. D.

5.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

单质汞是唯一在室温下呈液态的金属。亚里士多德称其为“水银”,这个名字体现了它的奇特之美。但是这种奇特的美丽是致命的。人直接接触汞会导致多种症状:感觉有虫子在皮下爬行、肌肉极度无力、脱发、偏执、精神不稳定,高剂量接触会导致死亡。

汞的使用历史中有很多中毒事件。艾萨克·牛顿在他辉煌人生的尽头陷入了偏执和精神错乱,这可能是他对汞进行实验的结果(其尸体的头发样本显示汞含量很高)。2000年左右,一位名叫简·海托华的美国医生开始注意到,她接诊的患者身上有一系列独特的症状:脱发、恶心、虚弱、注意力不集中和认知功能障碍。这些应该都与汞中毒有关,但是从这些患者的生活方式推断,他们应该不会接触到重金属,因此汞中毒这个诊断,海托华医生并没有想到。直到她的一位同事在广播中听到了一个小镇上的故事,当地人在吃了被汞污染的鱼后出现了脱发和其他汞中毒的症状。凭借直觉,这位同事对海托华的一名患者进行了汞测试。

果不其然,患者体内的汞含量偏高。这位患者的确吃了很多鱼。他表现出的奇怪症状与汞中毒有关,而汞也许与鱼有关。有了新的假说,海托华又向她的其他病因不明的患者提出了一个新问题:他们多久吃一次鱼?调查结果显示,这些患者大多富裕、健康意识强,所以经常选择吃鱼,包括许多食物链上等级较高的鱼,例如鲨鱼、剑鱼和金枪鱼。

在接下来的几年中,海托华系统地记录了她的观察结果,并与同事(包括一些从事海鲜汞污染监管的环境保护局官员)分享了她的假说。与她交谈过的一些医生开始寻找患者汞中毒的证据。她所在医院的妇产科医生警示孕妇不要食用某些鱼类,因为胎儿的大脑特别容易受到汞的影响。海托华的一些医生朋友不再食用掠食性鱼类。医院食堂也停止供应金枪鱼罐头。很快,越来越多的医生开始研究患者汞中毒与鱼类的关系,并逐渐积累了大量支持海托华的假设的证据。

我们经常将科学发现与单枪匹马的天才联系在一起:查尔斯·达尔文、阿尔伯特·爱因斯坦,以及因汞中毒而反复无常的艾萨克·牛顿,他们在受到启示的那一刻,便构想出某种完善成熟的新理论。事实上,真正的发现过程要复杂得多,几乎总是涉及许多人。大多数科学进步是专业领域中知识缓慢积累的结果,猜想和观察来自多个方面。这些见解逐渐传播和积累,从而形成关于如何收集证据的更多假设和新想法。只有经过长期合作,我们才能说科学家取得了新发现。这一过程的关键是将科学家们相互联系起来的人际网络。

简·海托华引领了这项工作,将汞中毒与过度食用受污染的鱼联系起来,但她并不是孤军奋战。她的一位同事首先将海托华的患者的脱发症状与汞中毒联系在一起;美国环境保护局的一位联络人在得知她的工作后,分享了政府最近对鱼体内汞含量的研究;其他医生告知她有类似症状的患者,从而增进了她对汞中毒综合征的了解。海托华思考的每一步都有她自身经验以外的证据的支持。

海托华的研究也帮助他人取得了更大的进步。从她开始收集证据,她的工作就开始影响周围的人,包括妇产科医生、其他临床医生、医学协会,促使他们继续寻找更多的证据以及更深更远的联系。最终,随着科学家和医生们通过网络共享各自的想法和证据,进而达成新的共识,汞中毒与海鲜消费之间的新的联系得到检验。通过这种方式,取得科学发现的人就得到了周围人的支持。

(摘编自韦瑟罗尔、凯林·奥康纳《以讹传讹:错误信息如何传播》)

材料二:

科学是当代生产知识最成功、最有效率的体制,也是对现代社会影响最大的社会活动之一。韦瑟罗尔和奥康纳在该书中就以科学活动为案例来探讨信息传播的社会网络模式。科学是一种复杂的社会现象,涉及众多具有复杂关系的元素。然而,近十几年的一些研究表明,即便是非常简单、理想化的一些网络模型,也可以揭示信息传播的机制,解释为什么促进交流的计算机与信息技术反而会提高错误信息持续的生命力。这里只介绍作者在第二章中讨论的一个例子来说明,简单模型是如何揭示知识传播机制的。

在简单模型中,科学家是根据证据来不断更新想法的人。如果证据支持科学家的想法,那么科学家会更加相信这个想法;如果不支持,科学家会不那么相信这个想法。假设一群科学家在研究一种现象,例如有病人出现重金属中毒症状,要研究究竟是什么重金属引起了中毒,以及来源是什么。有一位科学家发现,是汞引起了中毒,并且凡是出现汞中毒症状的患者都经常吃海鲜,所以病人摄入的汞可能来自海鲜。在随后的研究中,发现越来越多的证据支持她的这一信念。她也越来越确信的确是海鲜中的汞引起了病人的中毒症状。如果科学家之间是相互独立的,不会相互交流,那么研究同一现象的其他科学家就不会知道这位科学家的这一信念,只能自己独立做出相同的发现。这显然极大提高了科学发现的成本,阻碍阻止疾病蔓延的速度。不过,科学家实际上不是相互独立的,而是相互交流的。如果其他科学家对这个科学家足够信任,那么就会接受这个科学家的观点,更新自己的想法,科学知识也就顺着科学家之间的网络进行传播。因此,交流有助于新知识的传播。

(摘编自周理乾《〈以讹传讹〉——后真相时代谣言的传播》)

下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

6.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料二:

在推进我国图书馆事业发展过程中,可借鉴二八定律和长尾理论来提升服务效益。

据对山东某公共图书馆一年内图书借阅记录的统计,发现16.1%大类的图书的借阅量占总借阅量的81.1%,借阅册数分布、图书大类分布等大部分数据基本吻合二八定律的特征。目前情况下,纸质图书仍是图书馆主要馆藏,二八定律是图书馆纸质传统资源采购的主要指导方针。对于图书馆无法采购的需求量少的文献,可以采用馆际互借、文献传递等方式帮助读者寻找资源。面对开放的网络环境下多层次、复杂的信息需求,以降低成本、共享资源为宗旨的图书馆联盟的出现,突破了成员图书馆之间存在的数据异构异源和平台建设差异,实现了优势互补。

我国公共图书馆基本设置在县级以上行政区,根据人口密度,呈现出东部中部西部的分布特征,远远不能满足广大基层人民群众的阅读需求。在此背景下,各种社会力量纷纷在边远地区、贫困乡村、人口密集的城市社区建立各种形式的图书馆、社区书屋等,在此统称为民间图书馆。从“长尾理论”来,公共图书馆是头部,民间图书馆是那根长长的尾巴,依靠众多细小的力量满足广泛的阅读需求。

民间图书馆延长了公共文化服务半径,打通了阅读服务的“最后一公里”。在城市,形式各异的民间图书馆活跃在社区文化中,为社区群众服务。如徐大伟在北京市东城区国子监街官书院胡同30号发起创建“民间流动图书馆”,读者只需登记姓名、联系方式即可带走选中的图书,但需在读完之后将书转赠他人。湖南杨光勋举全家之力在其老家邵阳市城步苗族自治县丹口镇下团村创办乡村图书馆“自强图书宬”,藏书近5万册。开办15年来,天天开馆。河北省内丘县内丘镇北永安村房红霞创办的“农家女书社”与上级资助的农家书屋合并后,举办春节联欢会、母亲节婆媳春游等活动,鼓励读书学习,营造尊老爱幼的良好风气,并向民间图书馆协会等备组申请到了“乡村家庭阅读点”项目,逐步建立了18个家庭阅读点。这些阅读点成为乡村图书馆的“末梢神经”,在当地点燃了荧荧文化火种。

民间图书馆因资源获取的便利性和适应读者需求的个性化服务拓展了公共文化服务的范围,填补了服务内容的不足,为我国图书馆体系建设的多元化发展拓宽了空间,长尾效应正在扩大延伸。

(取材于傅宝珍、张磊、李镜媛等的相关文章)

根据材料二,请选择依次填入图2空缺处的内容。

图2

① ② ③ ④

参考答案

1.C

【导语】该材料生动梳理了桥梁的起源与发展,以通俗语言阐释了“桥”的概念演变及早期形态(矼、杠、梁)。材料强调了中国西晋时期(307-313年)的领先技术记载,并指出该桥式对后世的启示性价值(预演现代悬臂施工法)。凸显古人因地制宜的创新思维,以及传统工艺在材料限制下的工程智慧。

【详解】本题考查学生理解文中重要句子的含意、理解并分析图表的能力。

材料中提到木伸臂梁桥是把木梁一层层叠起来,从两岸向河心,后面用石块压住,向前一层比一层挑远,中间相隔一段距离,用木梁搁上,桥外形成折线形。

C.图画内容符合这种折桥的形状特点。

故选C。

2.C

【导语】这则材料系统介绍了传统农具(如龙骨水车)在数字时代的保护与传播路径。其核心价值在于:技术赋能保护、情境化传播、创新传承。整个过程体现了数字化手段在文化遗产保护中“存形”“传技”“载道”的综合优势。

【详解】本题考查学生筛选整合信息并图文转换的能力。

结合“将确凿不存争议的信息先按传统农具的外形及结构、工作原理、文化历史等类别进行信息编码,转换为便于计算机处理的数字格式后再进行解码,经过编码和解码,完成高精度的三维数字建模”可知,第一空是①“数字建模”,而“数字建模”包括“编码和解码”,即第二空是④“信息解码”。由“然后还要在虚拟环境中重建其使用情境以实现可视化传播”可知第三空是③“可视化传播”。再结合“如在互动式教程和游戏化场景中,让观众体验拆分、组装和使用传统农具的全过程,在纪录片、文献等资料展示中让学习者更深入地了解农具背后的文化历史”可知,“可视化传播”包括“搭建互动场景”和“展示视频、文献”。所以第四空是②“搭建互动场景”。

所以顺序为①④③②。

故选C。

3.C

【导语】这篇阅读材料以科技赋能文物保护为主题。材料一先对比传统与虚拟修复的优劣,再分层论述二维/三维修复技术,最后突出AI技术的革新性;材料二则聚焦宋代石窟寺案例,以技术流程为线索,强调三维扫描和机器学习的关键作用。两则材料形成互补:前者侧重技术原理,后者偏重应用实践,共同体现了跨学科研究对文化遗产保护的重要价值。

【小题1】本题考查学生分析理解文章内容、图文转换的能力。

C.第二步、第三步顺序颠倒,根据材料二“王永红等在《石窟寺文物本体三维扫描测绘技术规程》中提出通过布设控制网,对文物遗址进行数字化测图,并利用三维激光扫描技术获取石窟寺洞窟内文物本体高精度三维点云数据”可知,先“数字化测图”,再“三维激光扫描”。

故选C。

4.A

【导语】这篇文章通过对蛇在人类文化中的演变进行多角度探讨,展现了蛇从自然生物到图腾崇拜、艺术符号的转变过程。材料通过汉画像和神话传说,分析了蛇身人面形象在艺术和宗教中的象征意义;文章揭示了蛇作为文化符号的丰富性和多样性,反映了人类对自然的敬畏与艺术创造的智慧。

【详解】本题考查学生理解图片并分析文章内容的能力。

A.根据材料二第二段“人面蛇身的神形在古代神话传说中还有更多例证”“创世时代的众神都是人面蛇身,蛇身是他们共有的‘密码’”可知A项人面蛇身图片符合材料内容,且也符合文章中提到的“蛇身人面”“手执规矩”“相拥交尾”形象。

B.根据材料二原文“伏羲女娲……一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾”可知,不符合“手执规矩”和“相拥交尾”。

C.根据材料二原文“伏羲女娲……相拥交尾”可知,不符合“相拥交尾”。

D.根据材料二原文“伏羲女娲……一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾”可知,不符合“蛇身人面”“手执规矩”“相拥交尾”。

故选A。

5.D

【导语】文章通过叙述海托华医生研究汞中毒与食用受污染的鱼之间关系的过程,展示了科学发现常常不是单枪匹马的天才之举,而是依赖于科学家之间的交流和合作。文章强调了科学发现的复杂性,以及科学家通过人际网络分享和传播证据和假设的重要性。同时,简单模型展示了信息传播的机制,强调交流在科学发现中的关键作用,反映了科学研究的集体性和合作性。

【详解】 本题考查学生理解文章内容,分析图表的能力。

D.“做出相同发现”错误,曲解文意。根据材料二最后一段“如果其他科学家对这个科学家足够信任,那么就会接受这个科学家的观点,更新自己的想法”可知,科学家交流后,若信任会接受观点并更新想法,进而深入或拓展研究,而非做出相同发现。

故选D。

6. 头部 民间图书馆 乡村图书馆 家庭阅读点

【导语】二八定律强调对少数关键因素的集中管理以实现资源最大化,是一种适用于资源稀缺环境的管理办法。长尾理论则关注于满足多样化的需求,适应于信息化和丰富选择的社会。文章通过图书馆实例将理论应用于实际,结合公共和民间图书馆的互补角色,展示了如何在有限资源下扩大文化服务覆盖面,两种理论在具体领域中相辅相成。

【详解】本题考查学生理解和分析图表的能力。

依据材料二:“从‘长尾理论’来看,公共图书馆是头部,民间图书馆是那根长长的尾巴,依靠众多细小的力量满足广泛的阅读需求”,可知①是头部的“公共图书馆”,此处填“头部”;②是“那根长长的尾巴”,此处填“民间图书馆”; ③④以及“城市社区图书馆”则是尾巴上的“众多细小的力量”,结合第四段“在城市,形式各异的民间图书馆活跃在社区文化中”“创办乡村图书馆‘自强图书成’”“逐步建立了18个家庭阅读点。这些阅读点成为乡村图书馆的‘末梢神经’”可知,这尾巴上的“细小力量”包括城市社区图书馆、乡村图书馆以及家庭图书馆,根据“从大到小”的逻辑次序依次填“乡村图书馆”“家庭阅读点”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

信息类文本阅读--图文对应关系高频考点 专题练

2026年高考语文一轮复习备考

1.阅读下面的文字,完成小题。

材料二:

桥梁的历史是非常有趣的。桥是一种跨越工程,遇到自然的障碍,譬如河流、峡谷,得想办法越过它。水浅好办,抛一行石头,踏步而过,称作矼,架一根独木梁,那就叫杠。并列几根木料架空而过可走车马,此称梁。不但梁上要过人、马、车、轿,还可以在梁上造个凉亭。人停下来休息休息,观赏风景和过桥船只,那就叫桥。原来“桥”一字就是照这意思创造出来的。

不是说有路就有桥吗?其实还有相当长一段历史时期,甚至直到现今世界某些地方,路到水边还没有桥梁。春秋时候有个小国掌权人,只能用他自己的马车,水涨时载人过齐腰深的河流。可是大水如长江黄河,那时无法造永久性的桥梁,只能用船摆渡。人们想跨越障碍,就得想出办法怎样去跨越障碍。凭着观察自然,人们发现横过树木可以过河,这就是梁桥。木料比较轻和容易加工,所以先出现的自然是木梁桥。又因为木料会腐朽,所以能保存到今天的木梁桥最早不过三四百年(已经很不容易了)。

利用自然的树木杆件构成桥梁,除了简单地两头搁在桥柱或桥墩上成为梁桥外,还有比较复杂的构造。在东方,有把木梁一层层叠起来,从两岸向河心,后面用石块压住,向前一层比一层挑远,中间相隔一段距离,用木梁搁上,称作木伸臂梁桥,在中国称作“河厉”,或叫刁桥。桥外形成折线形,所以又称折桥(如图)。世界上最早的折桥记载是在307~313年西晋永嘉年间,造在甘肃省黄河的上游,跨度达到五六十米。在印度、不丹以及日本等邻国也有类似桥式,只是年代要晚得多。木伸臂梁桥有单孔的,大半造在山谷河流上。假如用木笼盛石做桥墩,或用石砌的桥墩,就可以造在比较宽大的河流上,成为多孔的折桥,使桥跨从简单支梁桥的10米左右,一下增加到30~50米。中国广西、湖南还有很多修复保存得好的多孔木伸臂梁桥。民间喜欢替各种桥起些通俗的象征性的名称,多孔木伸臂梁,在桥墩上的层层叠木好像喜鹊窝,所以又称“鹊巢桥”。桥上多造重檐廊、阁,上加木雕彩绘,所以又叫“花桥”。可惜此法所用木料太多,现在保护自然森林,爱惜树木,不会再大量去造花桥。想不到的是伸臂造桥,是后世的一种重要桥式和“先进”的施工方法。

(摘编自唐寰澄《世界桥梁趣谈》)

材料二中第三段中加点的“如图”处,需要附一幅图,下列最合适的一幅是( )

A. B.

C. D.

2.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料三:

随着农业技术的发展,我们已经几乎见不到龙骨水车的身影,取而代之的是农用水泵。而数字技术的兴起为这类传统农具的保护与传播提供了新的契机,保护与传播的过程如下:把搜集到的文献、图片和访谈资料等进行筛选分类;将确凿不存争议的信息先按传统农具的外形及结构、工作原理、文化历史等类别进行信息编码,转换为便于计算机处理的数字格式后再进行解码,经过编码和解码,完成高精度的三维数字建模;然后还要在虚拟环境中重建其使用情境以实现可视化传播,如在互动式教程和游戏化场景中,让观众体验拆分、组装和使用传统农具的全过程,在纪录片、文献等资料展示中让学习者更深入地了解农具背后的文化历史。

(摘编自金燕等《传统农具的数字化保护与活化传播策略研究》)

根据材料三,依次填入以下传统农具数字化保护流程图空白方框里的内容,正确的一项是( )

①数字建模 ②搭建互动场景 ③可视化传播 ④信息解码

A.④①③② B.④①②③ C.①④③② D.①④②③

3.阅读下面的文字,完成小题。

材料一:

与传统的物理修复相比,虚拟修复具有可逆性、多样性、低成本等优势,已成为文物保护与修复的重要补充手段。在文物虚拟修复的过程中,关键技术主要涉及数据的获取和修复方法的选择。获得文物的数字模型后,根据文物的类型不同,虚拟修复方法主要可以分为基于二维图像的虚拟修复技术和基于三维模型的虚拟修复技术。针对壁画、纺织品等平面文物的破损,传统的虚拟修复方法主要通过图像处理技术实现。在图像颜色修复方面,传统方法主要通过对破损区域进行插值、去噪等操作实现颜色校正。Bolong等针对敦煌莫高窟第254窟的褪色壁画,采用红外摄影、多光谱成像等方法对壁画采用的矿物颜料类型进行区分,再基于数字图像处理软件对壁画色彩进行了虚拟修复。在图像纹理修复方面,传统方法主要基于纹理合成技术进行修复。孙晓婉等提出一种基于结构线拟合的丝织品文物图像虚拟修复算法,首先采用Bezier曲线连接纹理结构线,再利用改进的优先权图像修复算法迭代填充待修复区域。对于立体文物,需在三维空间中进行数字化修复。修复流程通常包括几何修复、纹理映射、渲染等步骤。在几何修复方面,主要通过对三维模型进行人工编辑实现。修复人员使用三维建模软件,手动对缺失部分进行数字雕刻和补全。完成几何修复后,需采用纹理映射和渲染技术对修复区域赋予真实感纹理。对于缺失纹理的修复,可采用图像修复方法从相邻区域提取和合成纹理。Liu等以唐代墓葬壁画为研究对象,利用三维服装建模和虚拟仿真技术,实现了唐代壁画服饰纹样的提取和三维服饰的虚拟修复。

人工智能技术的发展为文物虚拟修复带来新的突破。传统的图像修复方法在处理不规则破损、大面积缺失等复杂病况时往往效果有限,而深度学习为图像修复带来了新的范式。通过卷积神经网络(CNN),研究人员可以从海量的文物图像数据中自动学习并提取多尺度、层次化的特征表示,建立起图像内容与修复结果之间的精确映射。沙莎等采用生成对抗网络模型(GAN),成功地对残缺的楚国墓葬纺织品文物进行图像层面的补全修复,有效避免了直接接触文物可能带来的二次损毁风险。文物三维模型的修复需要在保持形状、纹理一致性的同时,尽可能复原原始的结构和细节,对算法的智能性提出了更高要求。Gao和Geng提出一种基于深度学习和模板引导的兵马俑残片自动分类方法。该方法先用PointNet对残片进行初步分类,然后根据完整兵马俑模型对误分类残片进行二次分类,显著提高了兵马俑残片分类的准确性和效率,为碎片的拼接奠定了基础。

(摘编自《人工智能在文物保护中的应用》)

材料二:

在文物复原的关键技术方面,基于人工智能技术的数字复原方法在文化遗产领域引起了越来越多的关注,借助现代科技和专业技术的发展,复原过程得以更加精确和高效。基于人工智能技术对损毁的宋代石窟寺文物造像数字复原关键技术主要有:文物三维扫描、文物模型数字重建、文物数据库建设和机器学习,许多学者在这几方面做了深入研究。

文物三维扫描旨在实现对文物的高精度数字化采集和重建,为文物保护、研究和展示提供了强大的工具。随着科技的不断进步,文物本体三维扫描在文化遗产领域的应用逐渐成为研究的热点。吴玉涵和周明全介绍了三维扫描技术原理及其分类,以结合Inspeck彩色三维扫描系统对兵马俑文物头部的扫描实例,分析了三维扫描系统在文物保护领域的应用。魏薇和潜伟对三维激光扫描的原理和工作流程进行介绍,并对其近期在文物保护和考古工作中的应用情况做出综述和评论。王永红等在《石窟寺文物本体三维扫描测绘技术规程》中提出通过布设控制网,对文物遗址进行数字化测图,并利用三维激光扫描技术获取石窟寺洞窟内文物本体高精度三维点云数据。林仁超则探讨了文物保护中三维扫描技术的应用,提出了提高文物保护力度的观点。此外,国内外众多学者研究指出了点云数据及纹理图像的处理分析的重要性,制定了相应的技术指标。这些技术内容的制定和应用,为文物本体三维扫描提供了有效的数据支持,实现了对文物的准确重建和保存。

在文物三维扫描后,研究团队进行文物数字模型重建。通过点云数据的拟合和网格化,生成连续的三维模型,以还原文物的形态和结构。在此过程中,应用图像处理和计算机视觉技术,对文物造像的损毁部分进行恢复和修复。图像增强、边缘检测和图像分割等方法,帮助还原文物造像中丢失或破损的特定部分,如面部表情、手势和服饰细节。

模式识别和机器学习算法也被广泛应用于文物复原研究中。通过训练模型并使用大规模数据集,可以提高对损毁部分的识别和复原准确性。如,朱欣娟等提出了一种基于深度卷积神经网络(CNN)的文物图像修复方法,通过学习文物的特征,实现了对损毁部分的智能填充和修复。使用卷积神经网络对损毁的文物图像进行分类和复原可以有效地识别和还原损毁的特定部分。如,张磬瀚等使用生成对抗网络(GAN)对损毁文物图像进行修复,实现了更真实的复原效果,通过多轮迭代和优化,不断改进模型的性能,提高复原的准确率和鲁棒性。

(摘编自《基于人工智能技术对损毁的宋代石窟寺文物造像数字复原研究探索》)下列对原文中“文物复原和修复流程”相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

4.阅读下面的文字,完成小题。

材料二:

我们在汉画像中看到了大量的蛇身人面刻画,其中多数是伏羲女娲的艺术画像。在史前人类社会,人类所崇拜和创造的众神,主要来自具有威势与灵性的动物,它们有人类自身所不具备的能力。蛇,正因为此进入到人们的信仰体系之中和神话中,以及绘画与雕塑艺术中。伏羲女娲在汉画像中频繁以对偶神的形象出现,他们一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾,寓意阴阳谐和,子孙蕃昌。

人面蛇身的神形在古代神话传说中还有更多例证,《山海经》《淮南子》《史记》《天中记》《玄中记》《神异经》等文献中均有记述。人面蛇身之神主要有伏羲、女娲、烛龙、共工等,其中又以伏羲女娲最是著名。传说伏羲是雷神的儿子,是母亲华胥氏踩踏了雷神留下的“大迹”所孕生。《山海经·海内东经》说“雷泽中有雷神,龙身而人头”,龙身古时常混同蛇身,伏羲因此就遗传蛇身了。而女娲的形体,在《楚辞·天问》中问出“女娲有体,孰制匠之”这样的话,王逸注说“传言女娲人头蛇身,一日七十化”,王延寿的《鲁灵光殿赋》说“伏羲鳞身,女娲蛇躯”,说明伏羲女娲人面蛇身在东汉时是很流行的传说。由此,我们就有了这样一个深刻印象:创世时代的众神都是人面蛇身,蛇身是他们共有的“密码”。

许多抽象的几何构图,其实也都是由写实图形转化过来的。人面蛇身的众神,也是这样被创造出来的。艺术基因有传承,蛇身就自然成了创作众神像的艺术选项。

(摘编自王仁湘《从汉画像看蛇形象》)

下列伏羲女娲的艺术画像,最适合用作材料二第二段配图的一项是( )

A. B.

C. D.

5.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

单质汞是唯一在室温下呈液态的金属。亚里士多德称其为“水银”,这个名字体现了它的奇特之美。但是这种奇特的美丽是致命的。人直接接触汞会导致多种症状:感觉有虫子在皮下爬行、肌肉极度无力、脱发、偏执、精神不稳定,高剂量接触会导致死亡。

汞的使用历史中有很多中毒事件。艾萨克·牛顿在他辉煌人生的尽头陷入了偏执和精神错乱,这可能是他对汞进行实验的结果(其尸体的头发样本显示汞含量很高)。2000年左右,一位名叫简·海托华的美国医生开始注意到,她接诊的患者身上有一系列独特的症状:脱发、恶心、虚弱、注意力不集中和认知功能障碍。这些应该都与汞中毒有关,但是从这些患者的生活方式推断,他们应该不会接触到重金属,因此汞中毒这个诊断,海托华医生并没有想到。直到她的一位同事在广播中听到了一个小镇上的故事,当地人在吃了被汞污染的鱼后出现了脱发和其他汞中毒的症状。凭借直觉,这位同事对海托华的一名患者进行了汞测试。

果不其然,患者体内的汞含量偏高。这位患者的确吃了很多鱼。他表现出的奇怪症状与汞中毒有关,而汞也许与鱼有关。有了新的假说,海托华又向她的其他病因不明的患者提出了一个新问题:他们多久吃一次鱼?调查结果显示,这些患者大多富裕、健康意识强,所以经常选择吃鱼,包括许多食物链上等级较高的鱼,例如鲨鱼、剑鱼和金枪鱼。

在接下来的几年中,海托华系统地记录了她的观察结果,并与同事(包括一些从事海鲜汞污染监管的环境保护局官员)分享了她的假说。与她交谈过的一些医生开始寻找患者汞中毒的证据。她所在医院的妇产科医生警示孕妇不要食用某些鱼类,因为胎儿的大脑特别容易受到汞的影响。海托华的一些医生朋友不再食用掠食性鱼类。医院食堂也停止供应金枪鱼罐头。很快,越来越多的医生开始研究患者汞中毒与鱼类的关系,并逐渐积累了大量支持海托华的假设的证据。

我们经常将科学发现与单枪匹马的天才联系在一起:查尔斯·达尔文、阿尔伯特·爱因斯坦,以及因汞中毒而反复无常的艾萨克·牛顿,他们在受到启示的那一刻,便构想出某种完善成熟的新理论。事实上,真正的发现过程要复杂得多,几乎总是涉及许多人。大多数科学进步是专业领域中知识缓慢积累的结果,猜想和观察来自多个方面。这些见解逐渐传播和积累,从而形成关于如何收集证据的更多假设和新想法。只有经过长期合作,我们才能说科学家取得了新发现。这一过程的关键是将科学家们相互联系起来的人际网络。

简·海托华引领了这项工作,将汞中毒与过度食用受污染的鱼联系起来,但她并不是孤军奋战。她的一位同事首先将海托华的患者的脱发症状与汞中毒联系在一起;美国环境保护局的一位联络人在得知她的工作后,分享了政府最近对鱼体内汞含量的研究;其他医生告知她有类似症状的患者,从而增进了她对汞中毒综合征的了解。海托华思考的每一步都有她自身经验以外的证据的支持。

海托华的研究也帮助他人取得了更大的进步。从她开始收集证据,她的工作就开始影响周围的人,包括妇产科医生、其他临床医生、医学协会,促使他们继续寻找更多的证据以及更深更远的联系。最终,随着科学家和医生们通过网络共享各自的想法和证据,进而达成新的共识,汞中毒与海鲜消费之间的新的联系得到检验。通过这种方式,取得科学发现的人就得到了周围人的支持。

(摘编自韦瑟罗尔、凯林·奥康纳《以讹传讹:错误信息如何传播》)

材料二:

科学是当代生产知识最成功、最有效率的体制,也是对现代社会影响最大的社会活动之一。韦瑟罗尔和奥康纳在该书中就以科学活动为案例来探讨信息传播的社会网络模式。科学是一种复杂的社会现象,涉及众多具有复杂关系的元素。然而,近十几年的一些研究表明,即便是非常简单、理想化的一些网络模型,也可以揭示信息传播的机制,解释为什么促进交流的计算机与信息技术反而会提高错误信息持续的生命力。这里只介绍作者在第二章中讨论的一个例子来说明,简单模型是如何揭示知识传播机制的。

在简单模型中,科学家是根据证据来不断更新想法的人。如果证据支持科学家的想法,那么科学家会更加相信这个想法;如果不支持,科学家会不那么相信这个想法。假设一群科学家在研究一种现象,例如有病人出现重金属中毒症状,要研究究竟是什么重金属引起了中毒,以及来源是什么。有一位科学家发现,是汞引起了中毒,并且凡是出现汞中毒症状的患者都经常吃海鲜,所以病人摄入的汞可能来自海鲜。在随后的研究中,发现越来越多的证据支持她的这一信念。她也越来越确信的确是海鲜中的汞引起了病人的中毒症状。如果科学家之间是相互独立的,不会相互交流,那么研究同一现象的其他科学家就不会知道这位科学家的这一信念,只能自己独立做出相同的发现。这显然极大提高了科学发现的成本,阻碍阻止疾病蔓延的速度。不过,科学家实际上不是相互独立的,而是相互交流的。如果其他科学家对这个科学家足够信任,那么就会接受这个科学家的观点,更新自己的想法,科学知识也就顺着科学家之间的网络进行传播。因此,交流有助于新知识的传播。

(摘编自周理乾《〈以讹传讹〉——后真相时代谣言的传播》)

下列对材料相关内容的梳理,不正确的一项是( )

A.

B.

C.

D.

6.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料二:

在推进我国图书馆事业发展过程中,可借鉴二八定律和长尾理论来提升服务效益。

据对山东某公共图书馆一年内图书借阅记录的统计,发现16.1%大类的图书的借阅量占总借阅量的81.1%,借阅册数分布、图书大类分布等大部分数据基本吻合二八定律的特征。目前情况下,纸质图书仍是图书馆主要馆藏,二八定律是图书馆纸质传统资源采购的主要指导方针。对于图书馆无法采购的需求量少的文献,可以采用馆际互借、文献传递等方式帮助读者寻找资源。面对开放的网络环境下多层次、复杂的信息需求,以降低成本、共享资源为宗旨的图书馆联盟的出现,突破了成员图书馆之间存在的数据异构异源和平台建设差异,实现了优势互补。

我国公共图书馆基本设置在县级以上行政区,根据人口密度,呈现出东部中部西部的分布特征,远远不能满足广大基层人民群众的阅读需求。在此背景下,各种社会力量纷纷在边远地区、贫困乡村、人口密集的城市社区建立各种形式的图书馆、社区书屋等,在此统称为民间图书馆。从“长尾理论”来,公共图书馆是头部,民间图书馆是那根长长的尾巴,依靠众多细小的力量满足广泛的阅读需求。

民间图书馆延长了公共文化服务半径,打通了阅读服务的“最后一公里”。在城市,形式各异的民间图书馆活跃在社区文化中,为社区群众服务。如徐大伟在北京市东城区国子监街官书院胡同30号发起创建“民间流动图书馆”,读者只需登记姓名、联系方式即可带走选中的图书,但需在读完之后将书转赠他人。湖南杨光勋举全家之力在其老家邵阳市城步苗族自治县丹口镇下团村创办乡村图书馆“自强图书宬”,藏书近5万册。开办15年来,天天开馆。河北省内丘县内丘镇北永安村房红霞创办的“农家女书社”与上级资助的农家书屋合并后,举办春节联欢会、母亲节婆媳春游等活动,鼓励读书学习,营造尊老爱幼的良好风气,并向民间图书馆协会等备组申请到了“乡村家庭阅读点”项目,逐步建立了18个家庭阅读点。这些阅读点成为乡村图书馆的“末梢神经”,在当地点燃了荧荧文化火种。

民间图书馆因资源获取的便利性和适应读者需求的个性化服务拓展了公共文化服务的范围,填补了服务内容的不足,为我国图书馆体系建设的多元化发展拓宽了空间,长尾效应正在扩大延伸。

(取材于傅宝珍、张磊、李镜媛等的相关文章)

根据材料二,请选择依次填入图2空缺处的内容。

图2

① ② ③ ④

参考答案

1.C

【导语】该材料生动梳理了桥梁的起源与发展,以通俗语言阐释了“桥”的概念演变及早期形态(矼、杠、梁)。材料强调了中国西晋时期(307-313年)的领先技术记载,并指出该桥式对后世的启示性价值(预演现代悬臂施工法)。凸显古人因地制宜的创新思维,以及传统工艺在材料限制下的工程智慧。

【详解】本题考查学生理解文中重要句子的含意、理解并分析图表的能力。

材料中提到木伸臂梁桥是把木梁一层层叠起来,从两岸向河心,后面用石块压住,向前一层比一层挑远,中间相隔一段距离,用木梁搁上,桥外形成折线形。

C.图画内容符合这种折桥的形状特点。

故选C。

2.C

【导语】这则材料系统介绍了传统农具(如龙骨水车)在数字时代的保护与传播路径。其核心价值在于:技术赋能保护、情境化传播、创新传承。整个过程体现了数字化手段在文化遗产保护中“存形”“传技”“载道”的综合优势。

【详解】本题考查学生筛选整合信息并图文转换的能力。

结合“将确凿不存争议的信息先按传统农具的外形及结构、工作原理、文化历史等类别进行信息编码,转换为便于计算机处理的数字格式后再进行解码,经过编码和解码,完成高精度的三维数字建模”可知,第一空是①“数字建模”,而“数字建模”包括“编码和解码”,即第二空是④“信息解码”。由“然后还要在虚拟环境中重建其使用情境以实现可视化传播”可知第三空是③“可视化传播”。再结合“如在互动式教程和游戏化场景中,让观众体验拆分、组装和使用传统农具的全过程,在纪录片、文献等资料展示中让学习者更深入地了解农具背后的文化历史”可知,“可视化传播”包括“搭建互动场景”和“展示视频、文献”。所以第四空是②“搭建互动场景”。

所以顺序为①④③②。

故选C。

3.C

【导语】这篇阅读材料以科技赋能文物保护为主题。材料一先对比传统与虚拟修复的优劣,再分层论述二维/三维修复技术,最后突出AI技术的革新性;材料二则聚焦宋代石窟寺案例,以技术流程为线索,强调三维扫描和机器学习的关键作用。两则材料形成互补:前者侧重技术原理,后者偏重应用实践,共同体现了跨学科研究对文化遗产保护的重要价值。

【小题1】本题考查学生分析理解文章内容、图文转换的能力。

C.第二步、第三步顺序颠倒,根据材料二“王永红等在《石窟寺文物本体三维扫描测绘技术规程》中提出通过布设控制网,对文物遗址进行数字化测图,并利用三维激光扫描技术获取石窟寺洞窟内文物本体高精度三维点云数据”可知,先“数字化测图”,再“三维激光扫描”。

故选C。

4.A

【导语】这篇文章通过对蛇在人类文化中的演变进行多角度探讨,展现了蛇从自然生物到图腾崇拜、艺术符号的转变过程。材料通过汉画像和神话传说,分析了蛇身人面形象在艺术和宗教中的象征意义;文章揭示了蛇作为文化符号的丰富性和多样性,反映了人类对自然的敬畏与艺术创造的智慧。

【详解】本题考查学生理解图片并分析文章内容的能力。

A.根据材料二第二段“人面蛇身的神形在古代神话传说中还有更多例证”“创世时代的众神都是人面蛇身,蛇身是他们共有的‘密码’”可知A项人面蛇身图片符合材料内容,且也符合文章中提到的“蛇身人面”“手执规矩”“相拥交尾”形象。

B.根据材料二原文“伏羲女娲……一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾”可知,不符合“手执规矩”和“相拥交尾”。

C.根据材料二原文“伏羲女娲……相拥交尾”可知,不符合“相拥交尾”。

D.根据材料二原文“伏羲女娲……一般都是蛇身人面,分别手执规矩,一阳一阴,相拥交尾”可知,不符合“蛇身人面”“手执规矩”“相拥交尾”。

故选A。

5.D

【导语】文章通过叙述海托华医生研究汞中毒与食用受污染的鱼之间关系的过程,展示了科学发现常常不是单枪匹马的天才之举,而是依赖于科学家之间的交流和合作。文章强调了科学发现的复杂性,以及科学家通过人际网络分享和传播证据和假设的重要性。同时,简单模型展示了信息传播的机制,强调交流在科学发现中的关键作用,反映了科学研究的集体性和合作性。

【详解】 本题考查学生理解文章内容,分析图表的能力。

D.“做出相同发现”错误,曲解文意。根据材料二最后一段“如果其他科学家对这个科学家足够信任,那么就会接受这个科学家的观点,更新自己的想法”可知,科学家交流后,若信任会接受观点并更新想法,进而深入或拓展研究,而非做出相同发现。

故选D。

6. 头部 民间图书馆 乡村图书馆 家庭阅读点

【导语】二八定律强调对少数关键因素的集中管理以实现资源最大化,是一种适用于资源稀缺环境的管理办法。长尾理论则关注于满足多样化的需求,适应于信息化和丰富选择的社会。文章通过图书馆实例将理论应用于实际,结合公共和民间图书馆的互补角色,展示了如何在有限资源下扩大文化服务覆盖面,两种理论在具体领域中相辅相成。

【详解】本题考查学生理解和分析图表的能力。

依据材料二:“从‘长尾理论’来看,公共图书馆是头部,民间图书馆是那根长长的尾巴,依靠众多细小的力量满足广泛的阅读需求”,可知①是头部的“公共图书馆”,此处填“头部”;②是“那根长长的尾巴”,此处填“民间图书馆”; ③④以及“城市社区图书馆”则是尾巴上的“众多细小的力量”,结合第四段“在城市,形式各异的民间图书馆活跃在社区文化中”“创办乡村图书馆‘自强图书成’”“逐步建立了18个家庭阅读点。这些阅读点成为乡村图书馆的‘末梢神经’”可知,这尾巴上的“细小力量”包括城市社区图书馆、乡村图书馆以及家庭图书馆,根据“从大到小”的逻辑次序依次填“乡村图书馆”“家庭阅读点”。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录