山西省临汾市部分学校2024-2025学年高二下学期期末语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 山西省临汾市部分学校2024-2025学年高二下学期期末语文试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 74.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

山西省临汾市部分学校2024-2025学年高二下学期期末联考语文试题

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

康岚:您最早在什么时候提出“附近”这个概念?为什么想到提出这个概念?

项飙:我第一次提“附近”应该是在2019年夏天,我跟许知远在“十三邀”节目上的对话。当时好像是在谈现代人的时空观念,为什么现在人们对快递小哥迟到两分钟会非常不耐烦?我们说到现代生活完全是被时间逻辑统治了,空间逻辑消失了。原来我们对时间的理解是通过人的行动,比方说我和你的距离是一袋烟的工夫,或者说这个距离是从你家走到荷塘边上的那个工夫,其实时间很大程度上是通过空间来衡量的。但在工业化之后,抽象时间也就是钟表时间变得非常重要。当这种抽象时间统治了我们的生活,空间就完全变成了附属性的东西。对快递小哥迟到两分钟会非常不满,是因为你根本不考虑他是从空间中哪个点到餐馆拿了东西,以及路上的交通是怎样的、进你家小区的门时他要跟保安怎样交涉,这些经历性、空间性的东西,你是不管的,你要的就是那个东西要在你规定的时间内送到你的手里。这种心态是“时间的暴政”造成的。在这样的场景下,我提到“附近的消失”。

“附近”这个空间的消失,一方面是因为“时间的暴政”,另一方面是因为我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解。比如,你的邻居是干什么的,楼下打扫卫生、门口卖水果的人是从哪里来的,他们家在哪里,如果家不在这里,一年回几次家,他们的焦虑和梦想是什么。这些人对你的生活很重要,因为我们的日常生活就是由他们来组织的,没有他们,我们的生活不能够正常运行。但是,我们对这些“附近”经常是视而不见的。

这个“附近”,它是一个空间,它的有趣在于它有很强的社会性,它是你这个社会主体的物质基础,把你托起来。在这里面,有很多很细密的又很复杂的、看似好像不重要的但其实是很重要的各种各样的社会关系。

所以我提出,要关注“附近”。一方面是要重构自己的生活,将自己从“时间的暴政”中解放出来;另一方面是在主观意识上,要重新树立一种理解世界和生活的方式。我对这些话题的表达,既有描述性,也有针对性。后来大家觉得“附近”值得讨论,大概是因为它的确有针对性。

康岚:您说过,“重建附近”不是一种论述,而是一种劝说,尤其是对年轻人的劝说。为什么“附近”对年轻人尤其重要?

项飙:当时我好像还提到,年轻人关心的就是两极。一方面他们非常关注自我,比如考试、毕业以后去哪里等,对这些问题很焦虑,但是另一方面,通过社交媒体,他们又非常关心远方,比如全球的一些危机、民族的兴盛,这些由各种抽象说法形成的宏大叙事,造成了社交媒体上各种辩论中很大的情绪波动。但是人们对自己周边的生活究竟是怎么样的,认知反而是很模糊的。

我觉得,如果一个人对身边的事情都讲不清楚,那他讲远方的事情肯定也讲不出什么意思来,因为他缺乏对人的经验进行洞察的能力,他讲来讲去都是书面上的词语。所以,从一个教师的角度,我觉得,学生不懂得“附近”,也就不可能懂得世界。

我在想,“附近”这个概念为什么后来会引起反响,比较重要的原因是它点出了一个症结,就是很多年轻人觉得自己的生活是失控的。一方面,年轻人觉得社会非常复杂,充满不确定性,他缺乏安全感;另一方面,他又觉得自己的生活没有选择,特别是从小地方出来的或者说一般家庭的孩子,只有考学这一条路,这造成他很累,但又不知道未来究竟能不能获得他要的东西,因为他觉得这个世界一旦超出他那个“泡泡”,是一个好像特别不能把握的世界。从这两重意义上来讲,年轻人都觉得不能够控制自己的生活。当觉得自己的生活失控,感到焦虑、劳累、恐惧和无意义时,他会产生一种很自然的愿望,就是要重新在生活里找到一个抓手,重新找到一个锚、一个立足点。

那这个立足点是什么呢?我觉得,大家在“附近”这个意象里看到了一种可能,觉得“附近”可能是一个新的抓手和立足点,是大家重新建立对生活的可控感,至少是可知感的一个基础。

康岚:为什么“附近”能够满足这一点?

项飙:因为“附近”跟地方、跟社区、跟小区、跟群体、跟部落都不一样,“附近”不是一个有边界的单位。跟“附近”最接近的单位可能是社区,但在社区里面是一群相对固定的人,它有相对固定的边界,内部的关系是稳定的,人员是相对同质的。但“附近”不一样,就像我前面说的,在“附近”,你要看到那些卖菜的、卖早点的、搞保洁的;而且这个“附近”是跟着你走的,你走到哪里,“附近”就跟到哪里。所以“附近”跟社区不一样:第一,它很强调人的具体的经验,强调你怎么去看它;第二,“附近”不是一个可以行政化的、可以去客观描述的单位,“附近”是以你为中心的。在这个意义上,可能“附近”有它特别的使用价值吧。

(摘编自《“重建附近”:年轻人如何从现实中获得力量?——人类学家项飙访谈(节录)》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.现代人对时间逻辑的重视以及对空间逻辑的忽视,可能会导致“时间的暴政”。

B.从个人小天地进入社会,并对未来发展做准备,能增强年轻人对生活的可控感。

C.相比社区,“附近”边界更灵活,更强调个体经验,也更值得我们重视和认识。

D.“附近”包含着细密而复杂的社会关系,是我们生活正常运行的重要保障。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.乡土社会的人们在熟人社群长大且不轻易流动,与现代社会的人们不同,他们对“附近”的认知比较具体清晰。

B.画线句通过对被访者观点的引述拉近双方的距离,又为话题的自然过渡做好铺垫,体现提问者对访谈较强的掌控力。

C.项飚回答时经常用“一方面”“另一方面”和“可能”,作为人类学家的他思路很清晰,也比较注重语言的严谨性。

D.重新树立理解世界和生活的方式,需要减少对宏大叙事的关注,积极投入到对自己周边生活的具体感知之中。

3.下列选项中,与项飚提出的“重建附近”的概念不相符的一项是( )

A.去早市上买水果和蔬菜 B.在某网站的一个粉丝群聊天

C.在社区图书馆参加读书小组 D.到另一个城市参加马拉松比赛

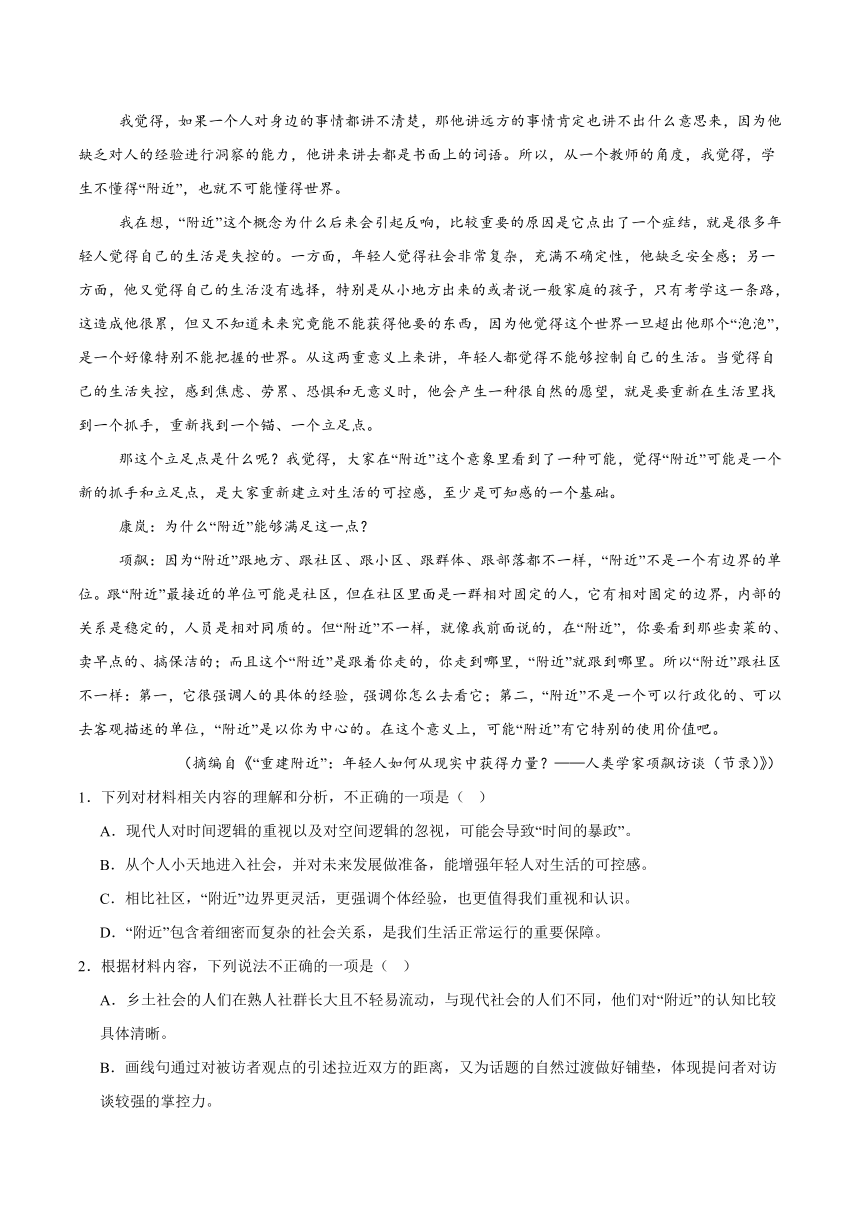

4.请根据访谈内容,把表格补充完整。

5.项飙在访谈中提到,他对话题的表达“既有描述性,也有针对性”。请结合访谈分析其表现及效果。

阅读下面的文字,完成下面小题。

百鸟朝凤

肖江虹

那是我一生中见到的最大的雾,天地都给吃掉了。一眼的白,那白还泛着湿。我没有见过有这样气势的大雾,呼吸都不顺畅了。

你们两个进来。师傅在里屋喊。师傅说今天雾大下不了地了,正好他有事情要交代。

师傅从床下拉出一个锈迹斑斑的铁皮箱子,他打开箱子,里面都是唢呐。师傅弯下腰不停地翻检着箱子里面的家伙什,挑啊拣啊,终于,他抽出了一支略短一些的唢呐,把唢呐放进嘴里,唢呐就发出长长的一声——呜。师傅直起腰来,把唢呐递给我身边的蓝玉,说先把它吹响,我就教你基本的调儿。

蓝玉当时的样子我都没法子形容,接过唢呐的那一刻,我看见蓝玉握着唢呐的手在轻轻地抖动,然后他笨拙地把唢呐塞进嘴里,腮帮子一鼓,唢呐就放出来一个闷屁,又一鼓,又出来一个闷屁。

我就定定地盯着师傅的手,希望他能抓住一支长的唢呐不放,再放到嘴里试一试,然后递给我。但我是不会像蓝玉那样没有一点定力,当场就放几个闷屁显摆的,我会找个没人的地头悄悄放。师傅是拿出了唢呐,拿出来还不止一支,拿一支出来,他先是吹吹,然后卷起袖口擦拭一番,又放回去,又捡起一支吹拭一番,照例又放回去。

“砰”的一声,师傅合上了他的箱子……

我没有吹上唢呐。我走了,我要回家了。我背着行李边走边哭,我悲伤极了,我这辈子怕是当不上唢呐匠了。我觉得我最对不起的人就是水庄的游本盛了,他一心一意地送他的儿子学唢呐,可他的儿子学了差不多半年,连用唢呐放两个闷屁的机会都没有。

拐过弯,我听见路坎下有说话的声音。踮起脚,我看见老庄叔正领着一群人在他的新房上夯草。干活的人里还有水庄的游本盛。我悄悄地从火棘树下钻过去,把身子隐在草丛里。

以前我还没看出天鸣这娃是吹唢呐的料呢!老庄叔说。

天鸣可比我强,我这娃不要平时看他不吭不响的,做起事情来可一点不含糊。父亲说,前不久回来还气粗地给我和他老娘表态,要吹《百鸟朝凤》呢!

老庄叔觉得父亲在吹牛。就说,《百鸟朝凤》!《百鸟朝凤》!我都好多年没听过了,上一次听还是十多年前,那场面,至今还记得,焦三爷坐在棺材前的太师椅上,气定神闲地吹了一场,那个鸟叫声哟!活灵活现的。

等天鸣学回来了,我让他吹给你们听。父亲许愿。

我就是担心,天鸣有没有那个福气,这《百鸟朝凤》一代弟子就传一个人呢。老庄叔说。

你们可以不相信天鸣,我是相信我的娃的。父亲说。

我蛇样地从草丛里梭出来,我不想回家了,我想吹唢呐,从来没有像此刻这样想吹唢呐。

回到土庄,师傅正在院子里磨刀。看见我失魂落魄地站在院子边的土墙下,师傅把唢呐递给我,是一支小唢呐,比蓝玉的要小,但我已经很满足了,我终于吹上唢呐了。

师傅很吝啬,每次教给我的东西都少得可怜,一个调子就要我练习十来天……这样久了也只会吹一些基本的音调,师傅还一副不依不饶的样子,每天就只要我盯着几个调儿吹。

就几个调,我把冬天吹来了。

晒花节刚过,土庄又热闹了。人们像槐花串似的往焦三爷的院子里跑,扛凳子搬桌子的。遇上闲逛的路人,就有人招呼:“焦三爷传声了!”路上的人一听,一张脸就怒放了,随即融入队伍。

无双镇的唢呐班每一代都有一个班主,上一代班主把位置腾给下一代是有仪式的,这个仪式叫“传声”,不传别的,就传那首无双镇只有少数人有耳福听到过的《百鸟朝凤》。总之,那不仅仅是一门手艺,更是一种荣耀,它似乎是对一个唢呐艺人人品和艺品最有力的注脚。

这个仪式最吸引人的还不是它的稀有,而是神秘。在仪式开始之前,没有人知道谁是下一代的唢呐王。所以,焦家班所有的弟子都是要参加这个仪式的,连他们的亲人都会四里八乡地赶来参加,因为谁都可能成为新一代的唢呐王。

师傅开腔了:“我这几年收了不少徒弟,大大小小的,没给吹唢呐的丢人。”顿了顿,师傅接着说:“我们吹唢呐的,好算歹算也是一门匠活,既然是匠活,就得有把这个活传下去的责任,所以,我今天找的这个人,不是看他的唢呐吹得多好,而是看他有没有把唢呐吹到骨头缝里。”师傅拿出一个黑绸布袋子,小心翼翼地从里面抽出来一支唢呐。远远的我就感觉到了这支唢呐该有些年龄了,铜碗闪着耀眼的光,仿佛镀了一层金,但仔细看,碗壁却薄如蝉翼,透着轻灵与从容。杆子是老黄木的,木质已经泛出深沉的棕褐色,表面布满了细密的纹理,被摩挲得发亮。唢呐的杆子一般就是白木,能用这样色泽的老黄木制成的唢呐,足见它的名贵。

“这支唢呐是我的师傅给我的,它已经有五六代人用过了,这支唢呐只能吹奏一个曲子,这个曲子就是《百鸟朝凤》。现在我把它传下去,我也希望我们无双镇的唢呐匠能把它世世代代地传下去。”师傅举着唢呐说。

院子里一点声音都没有,我只听见我的师弟蓝玉的喘息声,所有的眼睛都盯着师傅手里的那支唢呐。我侧目看了看我的师弟蓝玉,他紧缩着脖子,脑袋像花骨朵似的。慢慢地,他的脖子被拉长了,成了一朵盛开的鲜花,花朵儿正期待着雨露的降临,焦虑、渴望在稚嫩的花瓣间涌动着。蓦然,盛开的鲜花枯萎了。几乎就在一眨眼间,正准备迎风怒放的花儿无声地凋谢了,花瓣起了一层死灰,花秆儿也挫短了半截。这朵刚才还生机蓬勃的花儿,转眼间铺满了绝望的颜色。

这时候我的父亲,水庄的游本盛在旁边喊我:“你呆了,师傅叫你呢!”

焦家班的传声仪式结束后,蓝玉很是难过。我知道师傅传我《百鸟朝凤》是因为我老实,不传蓝玉是觉得蓝玉花花肠子多。其实师傅是不对的,蓝玉天分比我好,他确实是比我精灵了一些,可人精灵点有什么不好的呢?

蓝玉走了,背着一个包袱,狠狠地转了一个身,留给我一个削瘦的背影。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.师傅交给蓝玉一支较短的唢呐后,几经挑选却最终没有给“我”唢呐,“我”因此感到十分沮丧,并对自己产生了怀疑。

B.父亲在众人面前夸赞“我”并许愿是因为他对“我”的绝对信任和期许,这鼓励使“我”战胜挫败感,最终坚定了学唢呐的决心。

C.“我”与师弟蓝玉一起跟随师傅学习唢呐,小说通过“我”的成长历程展现了传统技艺的传承面临着缺少继承人的残酷问题。

D.《百鸟朝凤》“一代弟子只传一人”,既凸显了它的稀有和珍贵,也暗示了它会因传承人的匮乏而走向衰落。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说虽没有直接描写《百鸟朝凤》的演奏情形,但通过老庄叔等众多无双镇人的期待衬托了《百鸟朝凤》的艺术魅力。

B.作者用白描的手法写那支吹奏《百鸟朝凤》的唢呐,“黑绸布袋子、薄如蝉翼的铜碗、有色泽的老黄木”无不凸显其名贵。

C.文中倒数第四段作者用“花”的比喻来描写传声仪式现场蓝玉等待结果时的状态,生动形象地表现出他从渴望到失望的过程。

D.小说运用第一人称有限视角来叙述传声仪式的整个过程,增强了描写的真实感和紧张感,使事件过程和人物心理生动可感。

8.师傅最终选择“我”作为下一代接班人,这一结果看似出乎“意料之外”,但实则属于“情理之中”,请结合小说简要分析。

9.文中多次出现“水庄的游本盛”“父亲”和“我的父亲,水庄的游本盛”几种称呼,请结合文本简要分析这样使用称呼的作用。

二、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

谊数上疏陈政事,多所欲匡建,其大略曰:

臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六,若其它背理而伤道者,难遍以疏举。进言者皆曰天下已安已治矣,臣独以为未也。曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。夫抱火厝之积薪之下而寝其上,火未及燃,因谓之安,方今之势,何以异此!本末舛逆,首尾衡决,国制抢攘,非甚有纪,胡可谓治!陛下何不一令臣得熟数之于前,因陈治安之策,试详择焉!夫射猎之娱,与安危之机孰急?使为治劳智虑,苦身体,乏钟鼓之乐,勿为可也。乐与今同,而加之诸侯轨道,兵革不动,民保首领,匈奴宾服,四荒乡风,百姓素朴,狱讼衰息。大数既得,则天下顺治,海内之气,清和咸理,生为明帝,没为明神,名誉之美,垂于无穷。

建久安之势,成长治之业,以承祖庙,以奉六亲,至孝也;以幸天下,以育群生,至仁也;立经陈纪,轻重同得,后可以为万世法程虽有愚幼不肖之嗣犹得蒙业而安至明也。以陛下之明达,因使少知治体者得佐下风,致此非难也。臣谨稽之天地,验之往古,按之当今之务,日夜念此至孰也,虽使禹舜复生,为陛下计,亡以易此。

(节选自班固《汉书·贾谊传》)

材料二:

贾谊、陆贽、苏轼,之三子者,迹相类也。贽与轼,自以为谊也;人之称之者,亦以为类也。贽盖希谊矣,而不能为谊,然有愈于谊者矣。奚以明其然邪?谊之说:豫教太子以端本,奖廉隅①以善俗,贽弗逮焉。而不但此,傅梁怀王,王堕马毙,谊不食死,贽弗能也。顾谊之为学,觕②而不纯,几与贽等。而任智任法,思以制匈奴、削诸侯,其“三表五饵③”之术,是婴稚之巧也;其削吴、楚而益齐,私所亲而不虑贻他日莫大之忧,是仆妾之智也;贽之所勿道也。故辅少主、仗节守义,以不丧其贞者,贽不如谊;而出入纷错之中,调御轻重之势,斟酌张弛以出险而经远也,谊不如贽。是何也?谊年少,愤盈之气,未履艰屯,而性之贞者略恒疏,则本有余而末不足,斯谊与贽轻重之衡,有相低昂者矣。

(节选自王夫之《读通鉴论·文帝七》)

【注】①廉隅:棱角,比喻端方不苟的行为、品性。②觕:粗浅。③三表五饵:贾谊向汉文帝陈献的防御匈奴之策。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

后可以A为万世B法程C虽有愚幼D不肖之嗣E犹得F蒙业而安G至H明也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“垂于无穷”与“四角垂香囊”(《孔雀东南飞》)两句中的“垂”词义不同。

B.“亡以易此”与“其一人夜亡,告之”(《苏武传》)两句中的“亡”词义相同。

C.苏轼,字子瞻,号东坡居士,在诗词、文赋、书法上颇有建树,其弟为苏辙。

D.“是婴稚之巧也”与“而刘夙婴疾病”(《陈情表》)两句中的“婴”词义不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.贾谊多次上疏陈述政事,他的意见大多是想改变现状和建立新制度。贾谊说自己考虑了当时的国家形势,不认同国家已经治理好了的说法。

B.贾谊认为当时国家的形势如同把火种放在柴堆下而柴堆没有被点燃一样,看似平安,实则蕴含危机;还指出当时国家制度混乱,不是很有纲纪。

C.贾谊说,建立永久安定的局势,成就长久统治的基业,以此继承祖业,奉养六亲,这是最孝的了;以此造福天下,养育万物,这是最仁的了。

D.材料二认为贾谊与陆贽各有所长。贾谊辅佐少主,仗节守义,而不丧失其忠贞之志,这是陆贽比不上的;但陆贽认为贾谊的一些做法是“仆妾之智”。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。

(2)而不能为谊,然有愈于谊者矣。奚以明其然邪?

14.关于贾谊是否有治国安邦的良策,两则材料中的说法有不同之处,请简要分析。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

得卢衡州书因以诗寄

柳宗元

临蒸①且莫叹炎方,为报秋来雁几行。

林邑②东回山似戟,牂牁③南下水如汤。

蒹葭淅沥含秋雾,橘柚玲珑透夕阳。

非是白蘋洲畔客④,还将远意问潇湘。

【注】①临蒸:衡阳旧名,为友人卢衡州所在之地。②林邑:古地名,在今越南境内。③牂牁(zāng kē):牂牁江,流经广西,至广州入海。④白蘋洲畔客:指南朝诗人柳恽,贬吴兴太守后,作《江南曲》云:“汀洲采白蘋,日暖江南春。洞庭有归客,潇湘逢故人。”

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的首联点出卢衡州在来信中表示衡阳气候过于炎热,他对这个地方难以忍受。

B.颔联写出林邑山势的曲折、高耸,牂牁水的滚烫,突出了作者所在地环境的恶劣。

C.颈联使用拟人的手法描写衡阳的美景,淅沥芦苇含着秋雾,玲珑橘柚透着夕阳的色泽。

D.尾联用“潇湘”代指卢衡州,诗人与友人对话问候,回应前文,情感真挚。

16.这首诗是柳宗元用来劝慰友人卢衡州的,诗歌用了哪些表现手法宽慰友人?请结合诗句加以分析。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)羲和是神话传说中为太阳驾车的人,李白《蜀道难》“ , ”两句就用“羲和驾六龙”的传说,衬托出蜀道的山高水急。

(2)古装剧中女主人公起床后对镜梳妆、将花簪上鬓角的情景,总会让人想到了温庭筠《菩萨蛮·小山重叠金明灭》中的“ , ”两句。

(3)社日,指古代农民祭祀土地神的日子,有“春社”和“秋社”之分。作为古代的重要节日,“社”也时常出现在宋代诗词中,如“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

很多人或许都想过《关雎》中的“雎鸠”是什么动物。课本上的注释是“鱼鹰”,在今天的语境下,鱼鹰一般指鸬鹚,但《诗经》里的“雎鸠”并不是它,是鹗。

鹗是鹰形目的猛禽,鹗的食谱里几乎都是鱼。鹗的脚爪上布满倒刺状鳞片,第四趾可以向后扭转,这些构造都是为了抓住滑溜溜的鱼。如此看来,鹗才是一只 A 的“鱼鹰”。

①每到繁衍季节,②雌、雄猛禽会同时在天空中上下翻飞、互相追逐,③从而达到互相吸引,④这样的行为在生物学上被称为“婚飞”。⑤倘若雎鸠真的是鹗,⑥也许《关雎》便是某个年轻士子看到“缠缠绵绵翩翩飞”的一对鹗时,⑦想到自己暗恋的对象,⑧有感而发吧……

“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”崔颢的《黄鹤楼》广为流传,湖北武汉的黄鹤楼也因此 B ,但我们真的见过黄色的鹤吗?

春天,鹤会在西伯利亚荒原繁埴。刚出生的幼鹤混身长着黄色的茸毛。秋天,已经长大的幼鹤会跟着父母前往我国长江中下游越冬。这个时候的幼鹤毛色虽然黯淡了一些,( 甲 )。因此当长江中下游的人们看到这些半大的幼鹤时,自然而然地便把它们叫做“黄鹤”。

( 乙 ),来年春天又飞回北方。但是这时候,经过时光的洗礼,曾经的“黄鹤”早就变成了“白鹤”或“灰鹤”。这一去不复返的不是“黄鹤”,而是“黄鹤”的青春啊。

课文中的动物不仅是文学意象,它们或承载古人的观察智慧,或映射时代精神。当生物学视角照亮文本,我们既读懂字句之美,也窥见生命的真相。或许,下一次读书时,换个视角了解这些动物,故事便有了新的温度。

18.文章第五段有多处错别字,请找出三处并加以改正。

19.请在文中画横线处填入恰当的成语。

20.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

21.文章第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。

22.文学作品中的意象常以生物学特征为基础,通过象征化加工形成独特寓意。请仿照以下示例,举一例说明文学作品中动物意象与生物学特征的关系。要求逻辑清晰、语言流畅,不超过70字。

示例:雌、雄的鹗在繁衍季节“婚飞”的生物现象,让诗人赋予其爱情意味。例如《关雎》中以“关关雎鸠,在河之洲”,来为君子追求美丽的女子起兴。

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:《现代汉语词典》对于“冷”和“热”的解释如下:

冷:温度低;不热情;寂静;不热闹。热:温度高;情意深厚;受很多人欢迎的;热闹。

材料二:古人云:“过冷则滞,过热则躁;冷热相济,方得长久。”意思是说,过于冷漠会导致停滞不前,过于狂热则会失去理智;唯有冷静与热情相互调和,才能持久发展。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.①导致;

②重建附近;

③以“附近”为抓手/立足点;

④以个体为中心。 5.①描述性:用生活的例子具体描述“时间的暴政”“附近”等抽象概念。

②针对性:针对人们被时间逻辑统治、不再关注附近,年轻人感到生活失控等具体问题发表意见。

③效果:使学术观点更接地气、更通俗易懂,也更能激起人们的共鸣、引发人们的思考。

【导语】这篇访谈文章以人类学家项飙的视角,探讨 “附近” 这一概念在现代社会的意义及对年轻人的重要性。文中揭示 “时间的暴政” 导致 “附近” 消失,年轻人过度关注自我和远方,忽视周边生活。项飙提出 “重建附近” 是重构生活、让年轻人重获生活可控感的关键。文章结合对话与案例,兼具描述性与针对性,引发读者对 “附近” 的思考与共鸣。

1.本题考查学生理解文章内容,筛选并概括文中信息的能力。

C.“也更值得我们重视和认识”错误。由原文“在这个意义上,可能‘附近’有它特别的使用价值吧”可知,原文有限制语“在这个意义上”,而且原文还有“可能”,并没有“更值得重视和认识”的意思。

故选C。

2.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“需要减少对宏大叙事的关注”错误。由原文“如果一个人对身边的事情都讲不清楚,那他讲远方的事情肯定也讲不出什么意思来”可知,并不是要求年轻人减少对宏大叙事的关注,而是要他们关注宏大叙事的同时也要关注“附近”,选项属于无中生有。

故选D。

3.本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

B.“在某网站的一个粉丝群聊天”与项飙“重建附近”的主张不相符。根据访谈内容,“附近”强调的是具体的、空间性的社会关系,如邻居、楼下商贩等,而某网站的粉丝群是一个虚拟的、非空间性的社交平台,不属于“附近”的范畴。

故选B。

4.本题考查学生筛选并整合文中信息,理解图表信息的能力。

①根据访谈内容“‘附近’这个空间的消失,一方面是因为‘时间的暴政’,另一方面是因为我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解”可知,“时间的暴政”和抽象概念的过度使用是造成“附近消失”的原因,原文是由果溯因,表格是由因导果,因此转换表述,可以说这两个原因导致了“附近的消失”,即人们对周边生活的忽视。故可填“导致”。

②访谈“所以我提出,要关注‘附近’。一方面是要重构自己的生活……另一方面是在主观意识上,要重新树立一种理解世界和生活的方式……”,可见项飙提出“重建附近”是为了让人们从“时间的暴政”中解放出来,重新关注周边的社会关系。故可填“重建附近”。

③原文中说“……觉得‘附近’可能是一个新的抓手和立足点,是大家重新建立对生活的可控感,至少是可知感的一个基础”,可见年轻人需要通过关注“附近”来重新建立对生活的可控感和可知感。故可填“以‘附近’为抓手/立足点”。

④原文中说“第一,它很强调人的具体的经验,强调你怎么去看它;第二,‘附近’不是一个可以行政化的、可以去客观描述的单位,‘附近’是以你为中心的”,此处所填内容是与第一条“强调具体经验”相并列的要素,故可从第二点信息中得知:“附近”是以个人为中心的空间概念,强调个人的具体经验和视角。故可填“以个体为中心”。

5.本题考查学生分析体裁特征的能力。

①描述性:以“对快递小哥迟到两分钟会非常不满”这个生活中常见的例子来说明这种心态是“时间的暴政”造成的;用“你的邻居是干什么的,楼下打扫卫生、门口卖水果的人是从哪里来的,他们家在哪里,如果家不在这里,一年回几次家,他们的焦虑和梦想是什么”来描述“附近”等抽象概念。

②针对性:“附近”这个概念的提出,就是因为作者关注到“时间的暴政”统治了我们的生活,并且“我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解”,因而我们不再关注“附近”;而年轻人“觉得自己的生活是失控的”,作者给出的意见就是年轻人要关注“附近”。总之,作者针对人们被时间逻辑统治、不再关注附近,年轻人感到生活失控等具体问题发表意见。

③效果:因为有“描述性”,使得学术观点并不抽象,易于让人理解,更接地气、更通俗易懂;因为有针对性,大家觉得说出了自己的心声,给出的解决办法也很实用,从而更能激起人们的共鸣、引发人们的思考。

6.C 7.B 8.意料之外:天分较好的蓝玉比“我”先得到师傅的唢呐传授,他在传声仪式上那种期待与渴望也显示其势在必得,所以师傅最终选择“我”作为接班人使人感到“意外”。

情理之中:

①蓝玉的缺点:蓝玉在得到唢呐时急于显摆,表明他是一个缺少定力的人。

②“我”的优点:“我”的意志坚定,能够战胜没有得到唢呐的挫败感回到土庄继续学习,能够长期坚持练习一些基本的音调。

③师傅的标准:师傅看重徒弟的精神品质和对唢呐的执着,而不仅仅是技艺。所以师傅最终选择“我”属于“情理之中”。 9.①“水庄”强调地点,把“我”从水庄送到土庄,暗示了父亲的良苦用心。

②“父亲”凸显亲情,推动情节发展。父亲说“我”是一个“做事不含糊”的人,这种信任与期待使“我”感到既惭愧又欣慰,战胜挫败感,立志学成唢呐回报父亲。

③“我的父亲,水庄的游本盛”表达情感,体现父亲得知结果后的骄傲以及“我”实现对他的承诺后的自豪。

④几种称呼交替出现,使小说更加真实,情感更加饱满,富有生活意味。

【导语】这篇小说以唢呐技艺传承为主线,通过细腻的心理描写和生动的场景刻画,展现了传统技艺的坚守与困境。作者运用第一人称视角,将主人公从失落到重燃希望的心路历程娓娓道来,同时通过“传声”仪式的神秘感,凸显了《百鸟朝凤》的文化价值。文中对师徒关系、父子情感的描写,以及对传统与现代冲突的思考,都体现了作者对民间艺术传承的深刻思考。

6.本题考查学生对文本相关内容的理解和分析的能力。

C.“小说通过‘我’的成长历程展现了传统技艺的传承面临着缺少继承人的残酷问题”错误,小说中并没有提到缺少继承人的问题,而是强调师傅更看重徒弟的精神品质。

故选C。

7.本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

B.“白描的手法”错误,原文“铜碗闪着耀眼的光,仿佛镀了一层金”“碗壁却薄如蝉翼”“木质已经泛出深沉的棕褐色,表面布满了细密的纹理,被摩挲得发亮”等,这些都是细致的描绘,突出其名贵和历史感,是工笔细描而非白描。

故选B。

8.本题考查学生分析文章重要情节的作用的能力。

意料之外:前面师傅选了一把唢呐给蓝玉,却没有给“我”唢呐;而且“蓝玉天分比我好”,师傅选定蓝玉为接班人,似乎是理所应当的,尤其是在传声仪式上,场面一度紧张,蓝玉自己也充满期待与渴望,“我只听见我的师弟蓝玉的喘息声”“他紧缩着脖子,脑袋花骨朵似的。慢慢地,他的脖子被拉长了,成了一朵盛开的鲜花”,显示其势在必得,然而师傅最终却选择了“我”作为接班人,使人感到“意外”。

情理之中:

①蓝玉的缺点:蓝玉得到唢呐时“握着唢呐的手在轻轻地抖动……笨拙地把唢呐塞进嘴里……放出来一个闷屁,又一鼓,又出来一个闷屁”,可见他急于显摆,缺乏定力,不符合师傅对继承人的要求。师傅更希望传承人是一个老实、踏实的人,而“我”正符合这一点。

②“我”的优点:“我”战胜了没有得到唢呐的挫败感,毅然决定回到师傅身边继续学习;“师傅很吝啬,每次教给我的东西都少得可怜,一个调子就要我练习十来天……这样久了也只会吹一些基本的音调……就几个调,我把冬天吹来了”,能够长期坚持练习一些基本的音调,体现了“我”的执着;这种坚持和决心正是师傅所看重的品质。

③师傅的标准:师傅在选择传承人时,强调的是“有没有把唢呐吹到骨头缝里”,这表明他更看重的是徒弟的精神品质和对唢呐的热爱与执着,而不仅仅是演奏水平,虽然“我”的技艺不如蓝玉,但“我”踏实本分,更符合师傅的标准。

9.本题考查学生赏析称呼的作用的能力。

①使用“水庄的游本盛”,“水庄”突出了地点,“水庄的游本盛”“一心一意地送他的儿子学唢呐”,把“我”从水庄送到土庄,跟着师傅学艺,凸显出父亲对儿子的期望和信任,也暗示了父亲的良苦用心。

②使用“父亲”或“我的父亲”时,更多的是从儿子的角度出发,表达了对父亲的亲情和敬意,体现了父子之间的情感联系,如“我这娃不要平时看他不吭不响的,做起事情来可一点不含糊。父亲说”“我是相信我的娃的。父亲说”,体现出父亲对“我”的期待和信任,而“我”最后也没有辜负父亲的期待。

③使用“我的父亲,水庄的游本盛”这种称呼,既强调了父亲的身份,又突出了他与“我”的关系,增强了叙述的层次感和情感的深度,如在传声仪式上,“我”被师傅确定为接班人时,“这时候我的父亲,水庄的游本盛在旁边喊我:‘你呆了,师傅叫你呢’”,体现父亲得知结果后的骄傲以及“我”实现对他的承诺后的自豪。

④通过不同称呼的交替使用,增加了小说的代入感和真实感,能够使读者更好地理解和感受主人公的内心世界和情感变化,更富有生活的意味。

10.CEG 11.B 12.D 13.(1)说国家安定并且治理得好的人,不是愚蠢就是阿谀奉承,都不是从事实出发知道治乱的根本的人。

(2)却不能成为贾谊(那样的人),然而有超过贾谊的方面。凭什么证明确实是这样呢? 14.①材料一中,贾谊自认为有治国安邦的良策。他说自己谨慎地考察自然和社会,用历史加以验证,治国安邦的策略已经很成熟了;并且自信地认为即使舜和禹再生,也不会改变这个策略。

②材料二中,作者认为贾谊没有治国安邦的良策。说贾谊的“三表五饵”之术是小孩子的花招,说他在做长远谋划方面比不上陆贽,还说他在方略上常常较为疏阔。

【导语】两则材料对贾谊的评价形成鲜明对比:材料一凸显其忧国忧民的政治洞见与系统化的治国方略;材料二则批评其策略粗浅,认为其“三表五饵”等政策如“婴稚之巧”。王夫之更指出贾谊因年少气盛而思虑不周,与陆贽形成互补性对比,体现了历史评价的辩证性。

10.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:而后可以成为万世的法式,即使有愚笨不成器的后代,还能承受祖业得到安定,这是最英明的了。

“可以”作“为”的状语,中间不能断句;“为万世法程”是动宾结构,宾语后断句,应在C处断开;

“愚幼不肖之嗣”作“有”的宾语,宾语后断句,应在E处断开;

“得蒙业而安”是谓语,“至明也”是判断句,单独断开,应在G处断开。

故选CEG。

11.本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解和了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.正确。流传/悬挂。句意:流传千古。/四角悬挂着香囊。

B.错误。同“无”,不、不会/逃跑。句意:也不会改变这个策略。/其中一人在夜里逃跑,告发了这件事。

C.正确。

D.正确。婴儿、小孩/(被)缠绕。句意:不过是小孩子的花招罢了。/而刘氏很早就疾病缠身。

故选B。

12.本题考查学生理解文章内容的能力。

D.“但陆贽认为贾谊的一些做法是‘仆妾之智’”错误。根据原文“其削吴、楚而益齐,私所亲而不虑贻他日莫大之忧,是仆妾之智也”可知,应是“作者王夫之认为贾谊的一些做法是‘仆妾之智’”,选项张冠李戴。

故选D。

13.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“治”,治理得好;“非……则……”,不是……就是……;“体”,根本。

(2)“愈”,超过;“奚以”,宾语前置结构,正常语序为“以奚”,凭什么;“然”,这样。

14.本题考查学生理解文章内容、筛选概括文中重要信息的能力。

①材料一:贾谊在疏中称自己“谨稽之天地,验之往古,按之当今之务,日夜念此至孰也”,表明其治国策略经过对自然规律、历史经验和现实政务的深入考察,已形成成熟体系。他认为即使“禹舜复生”,为文帝谋划也“亡以易此”,以圣贤比肩凸显其策略的正确性与唯一性,足见其自信。

②材料二:王夫之认为贾谊之策存在局限,直指“三表五饵”(防御匈奴之策)为“婴稚之巧”,认为其以怀柔手段制敌过于幼稚,缺乏实际威慑力;“削吴、楚而益齐”的诸侯策略,因偏爱亲近诸侯(如齐王)而未虑及后患,被斥为“仆妾之智”,批评其缺乏长远政治眼光。指出贾谊做学问“觕而不纯”(学识粗浅不精纯),且“年少”“未履艰屯”(未经历艰难挫折),导致其“性之贞者略恒疏”(性格刚直但谋略疏阔),虽有“辅少主、仗节守义”的忠诚,但在“调御轻重之势”(平衡复杂局势)、“斟酌张弛”(灵活施政)等实际治理能力上不如陆贽,暴露出理论与实践脱节的问题。

参考译文:

材料一:

贾谊多次上疏陈述政事,他的意见大多是想改变现状和建立新制度,其大意说:

我私下考虑了当前的国家形势,认为可以为之痛哭的事有一件,可以为之流涕的事有两件,可以为之长叹的事有六件,至于其他违背事理而伤害正道的事,难以分条列举。向陛下进言的人都说国家已经安宁且已经治理(好)了,我独自认为国家远未治理好。说国家安定并且治理好的人,不是愚蠢就是阿谀奉承,都不是从事实出发知道治乱的根本的人。这如同把火种放在柴堆下而自己睡到上面,柴堆没有被点燃,就说很平安,当前国家的形势,跟这种情况有什么两样呢!本与末被颠倒了,前后的堤防被破坏了,国家制度混乱,并不是很有纲纪,怎么可以说治理好了!陛下为何不让我在您面前能够详细得说明,来陈述国家政治修明、社会安定的策略,试让您来仔细选择!打猎这种娱乐,与掌握国家安危的关键哪一个紧要?如果认为去治理国家就要伤脑筋,苦身体,缺少钟鼓的娱乐,这是不对的。娱乐与现在一样,再加上诸侯遵守法纪,国家没有战乱,民众拥护首领,匈奴表示臣服,边远地区乡风纯朴,百姓简朴无华,纠纷诉讼逐步消失。治国的大计已经掌握了,就能使天下顺治,社会气象清平和谐且都很合理,活在世上就做贤明的帝王,去世了就做明神,美好的名誉,流传千古。

建立永久安定的局势,成就长久统治的基业,以此继承祖业,奉养六亲,这是最孝的了;以此造福天下,养育万物,这是最仁的了;确立准则,颁布纲纪,轻重缓急处理得当,而后可以成为万世的法式,即使有愚笨不成器的后代,还能承受祖业得到安定,这是最英明的了。靠陛下这样的英明通达,只要让稍微懂得治国道理的人在下面辅佐,做到这样不是什么难事。我谨慎地考察自然和社会,用历史加以验证,研究当前必须解决的事情,日夜思虑的这套治国安邦的办法已经很成熟了,即使禹和舜再生,为陛下谋划,也不会改变这个策略。

材料二:

贾谊、陆贽、苏轼这三个人,事迹、经历非常相似。陆贽和苏轼都自以为是贾谊再世;别人称赞他们时,也都认为他们与贾谊非常类似。陆贽很仰慕贾谊,却不能成为贾谊(那样的人),然而有超过贾谊的方面。凭什么证明确实是这样呢?贾谊的主张:教育太子以端正根本,奖励端方不苟的行为以改善风俗,这是陆贽比不上的。不仅如此,贾谊在做梁怀王太傅的时候,梁怀王从马上摔下来死了,贾谊为此不食而死,这也是陆贽做不到的。贾谊做学问,粗而不纯,几乎与陆贽相同。而贾谊使用智力和法令,想制服匈奴、削弱诸侯,他的“三表五饵”之术,不过是小孩子的花招罢了;他削弱吴国和楚国来增强齐国,为了照顾自己的私人感情而不顾虑给将来留下巨大的祸患,这是臣妾之人的小智;这些做法都是陆贽不会认同的。所以辅佐少主、仗节守义,而不丧失其忠贞之志,陆贽比不上贾谊;而出入于纷乱交错的局势之中,调节控制轻重之势,斟酌事务的缓急、张弛来摆脱危险局面,做长远谋划,贾谊比不上陆贽。为什么如此呢?因为贾谊年轻气盛,心中充满愤世嫉俗之气,没有经历过艰难困苦,而性格坚贞的人在方略上常常较为疏阔,因而根本有余但具体细节上有所不足,贾谊与陆贽相比,各有所长,互有高低。

15.C 16.①借物抒情,衡阳是秋来雁至的地方,可借雁寄语传递友情;

②对比,拿诗人所在地环境与衡阳对比,林邑、牂牁环境更恶劣,衡阳尚有美好的景色;

③借用典故,以被贬的柳恽来宽慰劝勉友人。

【导语】这首劝慰诗以细腻笔触勾勒南北风物对比,通过“炎方”与“秋雾”的意象转换,巧妙运用空间对仗与典故呼应。柳宗元以地理意象的排布构建情感张力,将岭南险峻与潇湘柔美并置,在虚实相生中完成对友人的精神开解。尾联用柳恽典故,将个人际遇升华为文人的共同命运,体现了贬谪诗人特有的慰藉智慧。

15.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

C.“颈联使用拟人的手法描写衡阳的美景”错,此句使用的是白描手法,并没有使用拟人修辞。

故选C。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

①借物抒情,以雁寄情宽慰友人。原诗“为报秋来雁几行”,借助衡阳秋雁南飞的自然景象,暗示可通过鸿雁传递书信,表达“虽处炎方却能以雁传情”的慰藉,让友人感受到友情的温暖不因距离而隔绝。

②对比反衬,以两地环境对比凸显衡阳之美。原诗“林邑东回山似戟,牂牁南下水如汤”极写诗人所在之地(柳州)山势如戟、江水如汤的险峻酷热,与“蒹葭淅沥含秋雾,橘柚玲珑透夕阳”描绘的衡阳秋雾蒹葭、夕阳橘柚的清幽美好形成鲜明对比,以自身处境的更恶劣反衬衡阳环境尚可,劝友人不必过于叹惋。

③用典自比,借柳恽典故传递共鸣。原诗“非是白蘋洲畔客,还将远意问潇湘”化用南朝柳恽被贬吴兴作《江南曲》的典故,以“非是”一词反照自身同样被贬的境遇,通过“问潇湘”的动作,既表达对友人的关切,又以同病相怜的共情劝勉友人坦然面对贬谪。

17. 上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川 照花前后镜 花面交相映 佛狸祠下 一片神鸦社鼓(箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存)

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

易错字词有:“逆”“佛狸”“祠”“社”“箫”。

18.①“繁埴”改为“繁殖”;

②“混身”改为“浑身”;

③“茸毛”改为“绒毛”;

④“黯淡”改为“暗淡”。 19.A.货真价实/名副其实

B.家喻户晓/广为人知/闻名遐迩 20.甲:但整体上还是黄色

乙:鹤秋天会飞去南方 21.③从而达到互相吸引的目的

⑥也许《关雎》便是某个年轻士子看到一对“缠缠绵绵翩翩飞”的鹗时 22.示例一:荷花根植淤泥却洁净艳丽,其生物特性使荷花成为古诗中高洁人格的象征。例如《爱莲说》以“出淤泥而不染”,表达了诗人清逸超群的人格追求。

示例二:大雁凭借群迁习性及定向迁徙的生物本能,成为古诗中思乡怀远的时空信使。如王维的“归雁入胡天”,以大雁的迁徙轨迹表达出对家国守望的深情。

23.例文:

冷眼观世热肠待人

人生如四季,冷暖交替;世事似江河,动静相生。冷与热这对看似矛盾的特质,实则是生命最精妙的平衡术。冷眼观世,是理性之光的照耀;热肠待人,是情感之火的温暖。二者相济,方能成就处世的大智慧。

冷眼观世,是穿透表象的清醒。明代思想家吕坤在《呻吟语》中写道:“热闹场中,人向前,我向后。”这种保持距离的冷静,恰似一面明镜,照见世事的本来面目。北宋理学家程颢观鱼时感悟“万物静观皆自得”,正是这种冷静观察带来的深刻认知。冷不是冷漠,而是给思考留出空间,让判断保持清明。就像一位老匠人面对玉石,既不被其华美所惑,也不因粗粝而弃,而是用专业的眼光审视其本质价值。

热肠待人,是融化隔阂的温度。清代文人袁枚在随园接待四方宾客,“园门常开,酒樽不空”,这种赤诚相待成就了一段文坛佳话。热忱如同冬日暖阳,能消融心与心之间的坚冰。19世纪英国乡村医生爱德华·琴纳,不顾同行嘲笑坚持推广牛痘接种,正是医者仁心的热忱战胜了世俗的冷眼。热不是狂热,而是以真诚为火种,点燃人与人之间的信任与理解。

唯冷热相济,方显智慧真章。法国思想家卢梭在《忏悔录》中既保持对自我的冷静剖析,又不失对人性热切的关怀。就像茶道中的水温控制,过热则苦,过冷则涩,恰到好处的温度才能激发茶叶的真味。处世之道亦然,需要根据情境调节冷热比例:面对诱惑需冷眼,遇见困厄要热心。

实践中,这种平衡需要生活的磨砺。印度诗人泰戈尔曾比喻:“世界以痛吻我,要我报之以歌。”这痛即是冷的淬炼,歌则是热的释放。苏轼历经宦海沉浮,最终在“回首向来萧瑟处”的冷静中,保有“一蓑烟雨任平生”的热忱。我们每个人都在经历类似的修炼:在热情中保持清醒,在冷静中不失温度,在这个容易极端化的时代,我们更需要找回这种古老的平衡智慧,让冷静与热情如同呼吸般自然交替,成就圆融通达的人生境界。

冷热之间,藏着中国人最深邃的处世哲学。它不同于西方的二元对立,而是讲究阴阳调和的动态平衡。这种智慧不来自书本教条,而是源于对生活的细腻体察。当一个人既能冷眼洞悉世相,又能热肠拥抱生活,他便获得了穿透表象的慧眼和温暖世道的情怀,成就生命的醇厚滋味。

一、现代文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

康岚:您最早在什么时候提出“附近”这个概念?为什么想到提出这个概念?

项飙:我第一次提“附近”应该是在2019年夏天,我跟许知远在“十三邀”节目上的对话。当时好像是在谈现代人的时空观念,为什么现在人们对快递小哥迟到两分钟会非常不耐烦?我们说到现代生活完全是被时间逻辑统治了,空间逻辑消失了。原来我们对时间的理解是通过人的行动,比方说我和你的距离是一袋烟的工夫,或者说这个距离是从你家走到荷塘边上的那个工夫,其实时间很大程度上是通过空间来衡量的。但在工业化之后,抽象时间也就是钟表时间变得非常重要。当这种抽象时间统治了我们的生活,空间就完全变成了附属性的东西。对快递小哥迟到两分钟会非常不满,是因为你根本不考虑他是从空间中哪个点到餐馆拿了东西,以及路上的交通是怎样的、进你家小区的门时他要跟保安怎样交涉,这些经历性、空间性的东西,你是不管的,你要的就是那个东西要在你规定的时间内送到你的手里。这种心态是“时间的暴政”造成的。在这样的场景下,我提到“附近的消失”。

“附近”这个空间的消失,一方面是因为“时间的暴政”,另一方面是因为我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解。比如,你的邻居是干什么的,楼下打扫卫生、门口卖水果的人是从哪里来的,他们家在哪里,如果家不在这里,一年回几次家,他们的焦虑和梦想是什么。这些人对你的生活很重要,因为我们的日常生活就是由他们来组织的,没有他们,我们的生活不能够正常运行。但是,我们对这些“附近”经常是视而不见的。

这个“附近”,它是一个空间,它的有趣在于它有很强的社会性,它是你这个社会主体的物质基础,把你托起来。在这里面,有很多很细密的又很复杂的、看似好像不重要的但其实是很重要的各种各样的社会关系。

所以我提出,要关注“附近”。一方面是要重构自己的生活,将自己从“时间的暴政”中解放出来;另一方面是在主观意识上,要重新树立一种理解世界和生活的方式。我对这些话题的表达,既有描述性,也有针对性。后来大家觉得“附近”值得讨论,大概是因为它的确有针对性。

康岚:您说过,“重建附近”不是一种论述,而是一种劝说,尤其是对年轻人的劝说。为什么“附近”对年轻人尤其重要?

项飙:当时我好像还提到,年轻人关心的就是两极。一方面他们非常关注自我,比如考试、毕业以后去哪里等,对这些问题很焦虑,但是另一方面,通过社交媒体,他们又非常关心远方,比如全球的一些危机、民族的兴盛,这些由各种抽象说法形成的宏大叙事,造成了社交媒体上各种辩论中很大的情绪波动。但是人们对自己周边的生活究竟是怎么样的,认知反而是很模糊的。

我觉得,如果一个人对身边的事情都讲不清楚,那他讲远方的事情肯定也讲不出什么意思来,因为他缺乏对人的经验进行洞察的能力,他讲来讲去都是书面上的词语。所以,从一个教师的角度,我觉得,学生不懂得“附近”,也就不可能懂得世界。

我在想,“附近”这个概念为什么后来会引起反响,比较重要的原因是它点出了一个症结,就是很多年轻人觉得自己的生活是失控的。一方面,年轻人觉得社会非常复杂,充满不确定性,他缺乏安全感;另一方面,他又觉得自己的生活没有选择,特别是从小地方出来的或者说一般家庭的孩子,只有考学这一条路,这造成他很累,但又不知道未来究竟能不能获得他要的东西,因为他觉得这个世界一旦超出他那个“泡泡”,是一个好像特别不能把握的世界。从这两重意义上来讲,年轻人都觉得不能够控制自己的生活。当觉得自己的生活失控,感到焦虑、劳累、恐惧和无意义时,他会产生一种很自然的愿望,就是要重新在生活里找到一个抓手,重新找到一个锚、一个立足点。

那这个立足点是什么呢?我觉得,大家在“附近”这个意象里看到了一种可能,觉得“附近”可能是一个新的抓手和立足点,是大家重新建立对生活的可控感,至少是可知感的一个基础。

康岚:为什么“附近”能够满足这一点?

项飙:因为“附近”跟地方、跟社区、跟小区、跟群体、跟部落都不一样,“附近”不是一个有边界的单位。跟“附近”最接近的单位可能是社区,但在社区里面是一群相对固定的人,它有相对固定的边界,内部的关系是稳定的,人员是相对同质的。但“附近”不一样,就像我前面说的,在“附近”,你要看到那些卖菜的、卖早点的、搞保洁的;而且这个“附近”是跟着你走的,你走到哪里,“附近”就跟到哪里。所以“附近”跟社区不一样:第一,它很强调人的具体的经验,强调你怎么去看它;第二,“附近”不是一个可以行政化的、可以去客观描述的单位,“附近”是以你为中心的。在这个意义上,可能“附近”有它特别的使用价值吧。

(摘编自《“重建附近”:年轻人如何从现实中获得力量?——人类学家项飙访谈(节录)》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.现代人对时间逻辑的重视以及对空间逻辑的忽视,可能会导致“时间的暴政”。

B.从个人小天地进入社会,并对未来发展做准备,能增强年轻人对生活的可控感。

C.相比社区,“附近”边界更灵活,更强调个体经验,也更值得我们重视和认识。

D.“附近”包含着细密而复杂的社会关系,是我们生活正常运行的重要保障。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是( )

A.乡土社会的人们在熟人社群长大且不轻易流动,与现代社会的人们不同,他们对“附近”的认知比较具体清晰。

B.画线句通过对被访者观点的引述拉近双方的距离,又为话题的自然过渡做好铺垫,体现提问者对访谈较强的掌控力。

C.项飚回答时经常用“一方面”“另一方面”和“可能”,作为人类学家的他思路很清晰,也比较注重语言的严谨性。

D.重新树立理解世界和生活的方式,需要减少对宏大叙事的关注,积极投入到对自己周边生活的具体感知之中。

3.下列选项中,与项飚提出的“重建附近”的概念不相符的一项是( )

A.去早市上买水果和蔬菜 B.在某网站的一个粉丝群聊天

C.在社区图书馆参加读书小组 D.到另一个城市参加马拉松比赛

4.请根据访谈内容,把表格补充完整。

5.项飙在访谈中提到,他对话题的表达“既有描述性,也有针对性”。请结合访谈分析其表现及效果。

阅读下面的文字,完成下面小题。

百鸟朝凤

肖江虹

那是我一生中见到的最大的雾,天地都给吃掉了。一眼的白,那白还泛着湿。我没有见过有这样气势的大雾,呼吸都不顺畅了。

你们两个进来。师傅在里屋喊。师傅说今天雾大下不了地了,正好他有事情要交代。

师傅从床下拉出一个锈迹斑斑的铁皮箱子,他打开箱子,里面都是唢呐。师傅弯下腰不停地翻检着箱子里面的家伙什,挑啊拣啊,终于,他抽出了一支略短一些的唢呐,把唢呐放进嘴里,唢呐就发出长长的一声——呜。师傅直起腰来,把唢呐递给我身边的蓝玉,说先把它吹响,我就教你基本的调儿。

蓝玉当时的样子我都没法子形容,接过唢呐的那一刻,我看见蓝玉握着唢呐的手在轻轻地抖动,然后他笨拙地把唢呐塞进嘴里,腮帮子一鼓,唢呐就放出来一个闷屁,又一鼓,又出来一个闷屁。

我就定定地盯着师傅的手,希望他能抓住一支长的唢呐不放,再放到嘴里试一试,然后递给我。但我是不会像蓝玉那样没有一点定力,当场就放几个闷屁显摆的,我会找个没人的地头悄悄放。师傅是拿出了唢呐,拿出来还不止一支,拿一支出来,他先是吹吹,然后卷起袖口擦拭一番,又放回去,又捡起一支吹拭一番,照例又放回去。

“砰”的一声,师傅合上了他的箱子……

我没有吹上唢呐。我走了,我要回家了。我背着行李边走边哭,我悲伤极了,我这辈子怕是当不上唢呐匠了。我觉得我最对不起的人就是水庄的游本盛了,他一心一意地送他的儿子学唢呐,可他的儿子学了差不多半年,连用唢呐放两个闷屁的机会都没有。

拐过弯,我听见路坎下有说话的声音。踮起脚,我看见老庄叔正领着一群人在他的新房上夯草。干活的人里还有水庄的游本盛。我悄悄地从火棘树下钻过去,把身子隐在草丛里。

以前我还没看出天鸣这娃是吹唢呐的料呢!老庄叔说。

天鸣可比我强,我这娃不要平时看他不吭不响的,做起事情来可一点不含糊。父亲说,前不久回来还气粗地给我和他老娘表态,要吹《百鸟朝凤》呢!

老庄叔觉得父亲在吹牛。就说,《百鸟朝凤》!《百鸟朝凤》!我都好多年没听过了,上一次听还是十多年前,那场面,至今还记得,焦三爷坐在棺材前的太师椅上,气定神闲地吹了一场,那个鸟叫声哟!活灵活现的。

等天鸣学回来了,我让他吹给你们听。父亲许愿。

我就是担心,天鸣有没有那个福气,这《百鸟朝凤》一代弟子就传一个人呢。老庄叔说。

你们可以不相信天鸣,我是相信我的娃的。父亲说。

我蛇样地从草丛里梭出来,我不想回家了,我想吹唢呐,从来没有像此刻这样想吹唢呐。

回到土庄,师傅正在院子里磨刀。看见我失魂落魄地站在院子边的土墙下,师傅把唢呐递给我,是一支小唢呐,比蓝玉的要小,但我已经很满足了,我终于吹上唢呐了。

师傅很吝啬,每次教给我的东西都少得可怜,一个调子就要我练习十来天……这样久了也只会吹一些基本的音调,师傅还一副不依不饶的样子,每天就只要我盯着几个调儿吹。

就几个调,我把冬天吹来了。

晒花节刚过,土庄又热闹了。人们像槐花串似的往焦三爷的院子里跑,扛凳子搬桌子的。遇上闲逛的路人,就有人招呼:“焦三爷传声了!”路上的人一听,一张脸就怒放了,随即融入队伍。

无双镇的唢呐班每一代都有一个班主,上一代班主把位置腾给下一代是有仪式的,这个仪式叫“传声”,不传别的,就传那首无双镇只有少数人有耳福听到过的《百鸟朝凤》。总之,那不仅仅是一门手艺,更是一种荣耀,它似乎是对一个唢呐艺人人品和艺品最有力的注脚。

这个仪式最吸引人的还不是它的稀有,而是神秘。在仪式开始之前,没有人知道谁是下一代的唢呐王。所以,焦家班所有的弟子都是要参加这个仪式的,连他们的亲人都会四里八乡地赶来参加,因为谁都可能成为新一代的唢呐王。

师傅开腔了:“我这几年收了不少徒弟,大大小小的,没给吹唢呐的丢人。”顿了顿,师傅接着说:“我们吹唢呐的,好算歹算也是一门匠活,既然是匠活,就得有把这个活传下去的责任,所以,我今天找的这个人,不是看他的唢呐吹得多好,而是看他有没有把唢呐吹到骨头缝里。”师傅拿出一个黑绸布袋子,小心翼翼地从里面抽出来一支唢呐。远远的我就感觉到了这支唢呐该有些年龄了,铜碗闪着耀眼的光,仿佛镀了一层金,但仔细看,碗壁却薄如蝉翼,透着轻灵与从容。杆子是老黄木的,木质已经泛出深沉的棕褐色,表面布满了细密的纹理,被摩挲得发亮。唢呐的杆子一般就是白木,能用这样色泽的老黄木制成的唢呐,足见它的名贵。

“这支唢呐是我的师傅给我的,它已经有五六代人用过了,这支唢呐只能吹奏一个曲子,这个曲子就是《百鸟朝凤》。现在我把它传下去,我也希望我们无双镇的唢呐匠能把它世世代代地传下去。”师傅举着唢呐说。

院子里一点声音都没有,我只听见我的师弟蓝玉的喘息声,所有的眼睛都盯着师傅手里的那支唢呐。我侧目看了看我的师弟蓝玉,他紧缩着脖子,脑袋像花骨朵似的。慢慢地,他的脖子被拉长了,成了一朵盛开的鲜花,花朵儿正期待着雨露的降临,焦虑、渴望在稚嫩的花瓣间涌动着。蓦然,盛开的鲜花枯萎了。几乎就在一眨眼间,正准备迎风怒放的花儿无声地凋谢了,花瓣起了一层死灰,花秆儿也挫短了半截。这朵刚才还生机蓬勃的花儿,转眼间铺满了绝望的颜色。

这时候我的父亲,水庄的游本盛在旁边喊我:“你呆了,师傅叫你呢!”

焦家班的传声仪式结束后,蓝玉很是难过。我知道师傅传我《百鸟朝凤》是因为我老实,不传蓝玉是觉得蓝玉花花肠子多。其实师傅是不对的,蓝玉天分比我好,他确实是比我精灵了一些,可人精灵点有什么不好的呢?

蓝玉走了,背着一个包袱,狠狠地转了一个身,留给我一个削瘦的背影。

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.师傅交给蓝玉一支较短的唢呐后,几经挑选却最终没有给“我”唢呐,“我”因此感到十分沮丧,并对自己产生了怀疑。

B.父亲在众人面前夸赞“我”并许愿是因为他对“我”的绝对信任和期许,这鼓励使“我”战胜挫败感,最终坚定了学唢呐的决心。

C.“我”与师弟蓝玉一起跟随师傅学习唢呐,小说通过“我”的成长历程展现了传统技艺的传承面临着缺少继承人的残酷问题。

D.《百鸟朝凤》“一代弟子只传一人”,既凸显了它的稀有和珍贵,也暗示了它会因传承人的匮乏而走向衰落。

7.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说虽没有直接描写《百鸟朝凤》的演奏情形,但通过老庄叔等众多无双镇人的期待衬托了《百鸟朝凤》的艺术魅力。

B.作者用白描的手法写那支吹奏《百鸟朝凤》的唢呐,“黑绸布袋子、薄如蝉翼的铜碗、有色泽的老黄木”无不凸显其名贵。

C.文中倒数第四段作者用“花”的比喻来描写传声仪式现场蓝玉等待结果时的状态,生动形象地表现出他从渴望到失望的过程。

D.小说运用第一人称有限视角来叙述传声仪式的整个过程,增强了描写的真实感和紧张感,使事件过程和人物心理生动可感。

8.师傅最终选择“我”作为下一代接班人,这一结果看似出乎“意料之外”,但实则属于“情理之中”,请结合小说简要分析。

9.文中多次出现“水庄的游本盛”“父亲”和“我的父亲,水庄的游本盛”几种称呼,请结合文本简要分析这样使用称呼的作用。

二、文言文阅读

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

谊数上疏陈政事,多所欲匡建,其大略曰:

臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六,若其它背理而伤道者,难遍以疏举。进言者皆曰天下已安已治矣,臣独以为未也。曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。夫抱火厝之积薪之下而寝其上,火未及燃,因谓之安,方今之势,何以异此!本末舛逆,首尾衡决,国制抢攘,非甚有纪,胡可谓治!陛下何不一令臣得熟数之于前,因陈治安之策,试详择焉!夫射猎之娱,与安危之机孰急?使为治劳智虑,苦身体,乏钟鼓之乐,勿为可也。乐与今同,而加之诸侯轨道,兵革不动,民保首领,匈奴宾服,四荒乡风,百姓素朴,狱讼衰息。大数既得,则天下顺治,海内之气,清和咸理,生为明帝,没为明神,名誉之美,垂于无穷。

建久安之势,成长治之业,以承祖庙,以奉六亲,至孝也;以幸天下,以育群生,至仁也;立经陈纪,轻重同得,后可以为万世法程虽有愚幼不肖之嗣犹得蒙业而安至明也。以陛下之明达,因使少知治体者得佐下风,致此非难也。臣谨稽之天地,验之往古,按之当今之务,日夜念此至孰也,虽使禹舜复生,为陛下计,亡以易此。

(节选自班固《汉书·贾谊传》)

材料二:

贾谊、陆贽、苏轼,之三子者,迹相类也。贽与轼,自以为谊也;人之称之者,亦以为类也。贽盖希谊矣,而不能为谊,然有愈于谊者矣。奚以明其然邪?谊之说:豫教太子以端本,奖廉隅①以善俗,贽弗逮焉。而不但此,傅梁怀王,王堕马毙,谊不食死,贽弗能也。顾谊之为学,觕②而不纯,几与贽等。而任智任法,思以制匈奴、削诸侯,其“三表五饵③”之术,是婴稚之巧也;其削吴、楚而益齐,私所亲而不虑贻他日莫大之忧,是仆妾之智也;贽之所勿道也。故辅少主、仗节守义,以不丧其贞者,贽不如谊;而出入纷错之中,调御轻重之势,斟酌张弛以出险而经远也,谊不如贽。是何也?谊年少,愤盈之气,未履艰屯,而性之贞者略恒疏,则本有余而末不足,斯谊与贽轻重之衡,有相低昂者矣。

(节选自王夫之《读通鉴论·文帝七》)

【注】①廉隅:棱角,比喻端方不苟的行为、品性。②觕:粗浅。③三表五饵:贾谊向汉文帝陈献的防御匈奴之策。

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

后可以A为万世B法程C虽有愚幼D不肖之嗣E犹得F蒙业而安G至H明也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.“垂于无穷”与“四角垂香囊”(《孔雀东南飞》)两句中的“垂”词义不同。

B.“亡以易此”与“其一人夜亡,告之”(《苏武传》)两句中的“亡”词义相同。

C.苏轼,字子瞻,号东坡居士,在诗词、文赋、书法上颇有建树,其弟为苏辙。

D.“是婴稚之巧也”与“而刘夙婴疾病”(《陈情表》)两句中的“婴”词义不同。

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A.贾谊多次上疏陈述政事,他的意见大多是想改变现状和建立新制度。贾谊说自己考虑了当时的国家形势,不认同国家已经治理好了的说法。

B.贾谊认为当时国家的形势如同把火种放在柴堆下而柴堆没有被点燃一样,看似平安,实则蕴含危机;还指出当时国家制度混乱,不是很有纲纪。

C.贾谊说,建立永久安定的局势,成就长久统治的基业,以此继承祖业,奉养六亲,这是最孝的了;以此造福天下,养育万物,这是最仁的了。

D.材料二认为贾谊与陆贽各有所长。贾谊辅佐少主,仗节守义,而不丧失其忠贞之志,这是陆贽比不上的;但陆贽认为贾谊的一些做法是“仆妾之智”。

13.把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)曰安且治者,非愚则谀,皆非事实知治乱之体者也。

(2)而不能为谊,然有愈于谊者矣。奚以明其然邪?

14.关于贾谊是否有治国安邦的良策,两则材料中的说法有不同之处,请简要分析。

三、古代诗歌阅读

阅读下面这首唐诗,完成下面小题。

得卢衡州书因以诗寄

柳宗元

临蒸①且莫叹炎方,为报秋来雁几行。

林邑②东回山似戟,牂牁③南下水如汤。

蒹葭淅沥含秋雾,橘柚玲珑透夕阳。

非是白蘋洲畔客④,还将远意问潇湘。

【注】①临蒸:衡阳旧名,为友人卢衡州所在之地。②林邑:古地名,在今越南境内。③牂牁(zāng kē):牂牁江,流经广西,至广州入海。④白蘋洲畔客:指南朝诗人柳恽,贬吴兴太守后,作《江南曲》云:“汀洲采白蘋,日暖江南春。洞庭有归客,潇湘逢故人。”

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗的首联点出卢衡州在来信中表示衡阳气候过于炎热,他对这个地方难以忍受。

B.颔联写出林邑山势的曲折、高耸,牂牁水的滚烫,突出了作者所在地环境的恶劣。

C.颈联使用拟人的手法描写衡阳的美景,淅沥芦苇含着秋雾,玲珑橘柚透着夕阳的色泽。

D.尾联用“潇湘”代指卢衡州,诗人与友人对话问候,回应前文,情感真挚。

16.这首诗是柳宗元用来劝慰友人卢衡州的,诗歌用了哪些表现手法宽慰友人?请结合诗句加以分析。

四、名篇名句默写

17.补写出下列句子中的空缺部分。

(1)羲和是神话传说中为太阳驾车的人,李白《蜀道难》“ , ”两句就用“羲和驾六龙”的传说,衬托出蜀道的山高水急。

(2)古装剧中女主人公起床后对镜梳妆、将花簪上鬓角的情景,总会让人想到了温庭筠《菩萨蛮·小山重叠金明灭》中的“ , ”两句。

(3)社日,指古代农民祭祀土地神的日子,有“春社”和“秋社”之分。作为古代的重要节日,“社”也时常出现在宋代诗词中,如“ , ”。

五、语言文字运用

阅读下面的文字,完成下面小题。

很多人或许都想过《关雎》中的“雎鸠”是什么动物。课本上的注释是“鱼鹰”,在今天的语境下,鱼鹰一般指鸬鹚,但《诗经》里的“雎鸠”并不是它,是鹗。

鹗是鹰形目的猛禽,鹗的食谱里几乎都是鱼。鹗的脚爪上布满倒刺状鳞片,第四趾可以向后扭转,这些构造都是为了抓住滑溜溜的鱼。如此看来,鹗才是一只 A 的“鱼鹰”。

①每到繁衍季节,②雌、雄猛禽会同时在天空中上下翻飞、互相追逐,③从而达到互相吸引,④这样的行为在生物学上被称为“婚飞”。⑤倘若雎鸠真的是鹗,⑥也许《关雎》便是某个年轻士子看到“缠缠绵绵翩翩飞”的一对鹗时,⑦想到自己暗恋的对象,⑧有感而发吧……

“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”崔颢的《黄鹤楼》广为流传,湖北武汉的黄鹤楼也因此 B ,但我们真的见过黄色的鹤吗?

春天,鹤会在西伯利亚荒原繁埴。刚出生的幼鹤混身长着黄色的茸毛。秋天,已经长大的幼鹤会跟着父母前往我国长江中下游越冬。这个时候的幼鹤毛色虽然黯淡了一些,( 甲 )。因此当长江中下游的人们看到这些半大的幼鹤时,自然而然地便把它们叫做“黄鹤”。

( 乙 ),来年春天又飞回北方。但是这时候,经过时光的洗礼,曾经的“黄鹤”早就变成了“白鹤”或“灰鹤”。这一去不复返的不是“黄鹤”,而是“黄鹤”的青春啊。

课文中的动物不仅是文学意象,它们或承载古人的观察智慧,或映射时代精神。当生物学视角照亮文本,我们既读懂字句之美,也窥见生命的真相。或许,下一次读书时,换个视角了解这些动物,故事便有了新的温度。

18.文章第五段有多处错别字,请找出三处并加以改正。

19.请在文中画横线处填入恰当的成语。

20.请在文中括号内补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

21.文章第三段标序号的部分有两处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。可少量增删词语,不得改变原意。

22.文学作品中的意象常以生物学特征为基础,通过象征化加工形成独特寓意。请仿照以下示例,举一例说明文学作品中动物意象与生物学特征的关系。要求逻辑清晰、语言流畅,不超过70字。

示例:雌、雄的鹗在繁衍季节“婚飞”的生物现象,让诗人赋予其爱情意味。例如《关雎》中以“关关雎鸠,在河之洲”,来为君子追求美丽的女子起兴。

六、作文

23.阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:《现代汉语词典》对于“冷”和“热”的解释如下:

冷:温度低;不热情;寂静;不热闹。热:温度高;情意深厚;受很多人欢迎的;热闹。

材料二:古人云:“过冷则滞,过热则躁;冷热相济,方得长久。”意思是说,过于冷漠会导致停滞不前,过于狂热则会失去理智;唯有冷静与热情相互调和,才能持久发展。

以上材料对我们颇具启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

1.C 2.D 3.B 4.①导致;

②重建附近;

③以“附近”为抓手/立足点;

④以个体为中心。 5.①描述性:用生活的例子具体描述“时间的暴政”“附近”等抽象概念。

②针对性:针对人们被时间逻辑统治、不再关注附近,年轻人感到生活失控等具体问题发表意见。

③效果:使学术观点更接地气、更通俗易懂,也更能激起人们的共鸣、引发人们的思考。

【导语】这篇访谈文章以人类学家项飙的视角,探讨 “附近” 这一概念在现代社会的意义及对年轻人的重要性。文中揭示 “时间的暴政” 导致 “附近” 消失,年轻人过度关注自我和远方,忽视周边生活。项飙提出 “重建附近” 是重构生活、让年轻人重获生活可控感的关键。文章结合对话与案例,兼具描述性与针对性,引发读者对 “附近” 的思考与共鸣。

1.本题考查学生理解文章内容,筛选并概括文中信息的能力。

C.“也更值得我们重视和认识”错误。由原文“在这个意义上,可能‘附近’有它特别的使用价值吧”可知,原文有限制语“在这个意义上”,而且原文还有“可能”,并没有“更值得重视和认识”的意思。

故选C。

2.本题考查学生分析概括作者在文中的观点态度的能力。

D.“需要减少对宏大叙事的关注”错误。由原文“如果一个人对身边的事情都讲不清楚,那他讲远方的事情肯定也讲不出什么意思来”可知,并不是要求年轻人减少对宏大叙事的关注,而是要他们关注宏大叙事的同时也要关注“附近”,选项属于无中生有。

故选D。

3.本题考查学生理解文中重要概念的含义的能力。

B.“在某网站的一个粉丝群聊天”与项飙“重建附近”的主张不相符。根据访谈内容,“附近”强调的是具体的、空间性的社会关系,如邻居、楼下商贩等,而某网站的粉丝群是一个虚拟的、非空间性的社交平台,不属于“附近”的范畴。

故选B。

4.本题考查学生筛选并整合文中信息,理解图表信息的能力。

①根据访谈内容“‘附近’这个空间的消失,一方面是因为‘时间的暴政’,另一方面是因为我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解”可知,“时间的暴政”和抽象概念的过度使用是造成“附近消失”的原因,原文是由果溯因,表格是由因导果,因此转换表述,可以说这两个原因导致了“附近的消失”,即人们对周边生活的忽视。故可填“导致”。

②访谈“所以我提出,要关注‘附近’。一方面是要重构自己的生活……另一方面是在主观意识上,要重新树立一种理解世界和生活的方式……”,可见项飙提出“重建附近”是为了让人们从“时间的暴政”中解放出来,重新关注周边的社会关系。故可填“重建附近”。

③原文中说“……觉得‘附近’可能是一个新的抓手和立足点,是大家重新建立对生活的可控感,至少是可知感的一个基础”,可见年轻人需要通过关注“附近”来重新建立对生活的可控感和可知感。故可填“以‘附近’为抓手/立足点”。

④原文中说“第一,它很强调人的具体的经验,强调你怎么去看它;第二,‘附近’不是一个可以行政化的、可以去客观描述的单位,‘附近’是以你为中心的”,此处所填内容是与第一条“强调具体经验”相并列的要素,故可从第二点信息中得知:“附近”是以个人为中心的空间概念,强调个人的具体经验和视角。故可填“以个体为中心”。

5.本题考查学生分析体裁特征的能力。

①描述性:以“对快递小哥迟到两分钟会非常不满”这个生活中常见的例子来说明这种心态是“时间的暴政”造成的;用“你的邻居是干什么的,楼下打扫卫生、门口卖水果的人是从哪里来的,他们家在哪里,如果家不在这里,一年回几次家,他们的焦虑和梦想是什么”来描述“附近”等抽象概念。

②针对性:“附近”这个概念的提出,就是因为作者关注到“时间的暴政”统治了我们的生活,并且“我们在日常生活里面建立自己对世界的感知越来越通过一些抽象的概念和原则,而不是通过对自己周边的感知来理解”,因而我们不再关注“附近”;而年轻人“觉得自己的生活是失控的”,作者给出的意见就是年轻人要关注“附近”。总之,作者针对人们被时间逻辑统治、不再关注附近,年轻人感到生活失控等具体问题发表意见。

③效果:因为有“描述性”,使得学术观点并不抽象,易于让人理解,更接地气、更通俗易懂;因为有针对性,大家觉得说出了自己的心声,给出的解决办法也很实用,从而更能激起人们的共鸣、引发人们的思考。

6.C 7.B 8.意料之外:天分较好的蓝玉比“我”先得到师傅的唢呐传授,他在传声仪式上那种期待与渴望也显示其势在必得,所以师傅最终选择“我”作为接班人使人感到“意外”。

情理之中:

①蓝玉的缺点:蓝玉在得到唢呐时急于显摆,表明他是一个缺少定力的人。

②“我”的优点:“我”的意志坚定,能够战胜没有得到唢呐的挫败感回到土庄继续学习,能够长期坚持练习一些基本的音调。

③师傅的标准:师傅看重徒弟的精神品质和对唢呐的执着,而不仅仅是技艺。所以师傅最终选择“我”属于“情理之中”。 9.①“水庄”强调地点,把“我”从水庄送到土庄,暗示了父亲的良苦用心。

②“父亲”凸显亲情,推动情节发展。父亲说“我”是一个“做事不含糊”的人,这种信任与期待使“我”感到既惭愧又欣慰,战胜挫败感,立志学成唢呐回报父亲。

③“我的父亲,水庄的游本盛”表达情感,体现父亲得知结果后的骄傲以及“我”实现对他的承诺后的自豪。

④几种称呼交替出现,使小说更加真实,情感更加饱满,富有生活意味。

【导语】这篇小说以唢呐技艺传承为主线,通过细腻的心理描写和生动的场景刻画,展现了传统技艺的坚守与困境。作者运用第一人称视角,将主人公从失落到重燃希望的心路历程娓娓道来,同时通过“传声”仪式的神秘感,凸显了《百鸟朝凤》的文化价值。文中对师徒关系、父子情感的描写,以及对传统与现代冲突的思考,都体现了作者对民间艺术传承的深刻思考。

6.本题考查学生对文本相关内容的理解和分析的能力。

C.“小说通过‘我’的成长历程展现了传统技艺的传承面临着缺少继承人的残酷问题”错误,小说中并没有提到缺少继承人的问题,而是强调师傅更看重徒弟的精神品质。

故选C。

7.本题考查学生对文本艺术特色的分析鉴赏能力。

B.“白描的手法”错误,原文“铜碗闪着耀眼的光,仿佛镀了一层金”“碗壁却薄如蝉翼”“木质已经泛出深沉的棕褐色,表面布满了细密的纹理,被摩挲得发亮”等,这些都是细致的描绘,突出其名贵和历史感,是工笔细描而非白描。

故选B。

8.本题考查学生分析文章重要情节的作用的能力。

意料之外:前面师傅选了一把唢呐给蓝玉,却没有给“我”唢呐;而且“蓝玉天分比我好”,师傅选定蓝玉为接班人,似乎是理所应当的,尤其是在传声仪式上,场面一度紧张,蓝玉自己也充满期待与渴望,“我只听见我的师弟蓝玉的喘息声”“他紧缩着脖子,脑袋花骨朵似的。慢慢地,他的脖子被拉长了,成了一朵盛开的鲜花”,显示其势在必得,然而师傅最终却选择了“我”作为接班人,使人感到“意外”。

情理之中:

①蓝玉的缺点:蓝玉得到唢呐时“握着唢呐的手在轻轻地抖动……笨拙地把唢呐塞进嘴里……放出来一个闷屁,又一鼓,又出来一个闷屁”,可见他急于显摆,缺乏定力,不符合师傅对继承人的要求。师傅更希望传承人是一个老实、踏实的人,而“我”正符合这一点。

②“我”的优点:“我”战胜了没有得到唢呐的挫败感,毅然决定回到师傅身边继续学习;“师傅很吝啬,每次教给我的东西都少得可怜,一个调子就要我练习十来天……这样久了也只会吹一些基本的音调……就几个调,我把冬天吹来了”,能够长期坚持练习一些基本的音调,体现了“我”的执着;这种坚持和决心正是师傅所看重的品质。

③师傅的标准:师傅在选择传承人时,强调的是“有没有把唢呐吹到骨头缝里”,这表明他更看重的是徒弟的精神品质和对唢呐的热爱与执着,而不仅仅是演奏水平,虽然“我”的技艺不如蓝玉,但“我”踏实本分,更符合师傅的标准。

9.本题考查学生赏析称呼的作用的能力。

①使用“水庄的游本盛”,“水庄”突出了地点,“水庄的游本盛”“一心一意地送他的儿子学唢呐”,把“我”从水庄送到土庄,跟着师傅学艺,凸显出父亲对儿子的期望和信任,也暗示了父亲的良苦用心。

②使用“父亲”或“我的父亲”时,更多的是从儿子的角度出发,表达了对父亲的亲情和敬意,体现了父子之间的情感联系,如“我这娃不要平时看他不吭不响的,做起事情来可一点不含糊。父亲说”“我是相信我的娃的。父亲说”,体现出父亲对“我”的期待和信任,而“我”最后也没有辜负父亲的期待。

③使用“我的父亲,水庄的游本盛”这种称呼,既强调了父亲的身份,又突出了他与“我”的关系,增强了叙述的层次感和情感的深度,如在传声仪式上,“我”被师傅确定为接班人时,“这时候我的父亲,水庄的游本盛在旁边喊我:‘你呆了,师傅叫你呢’”,体现父亲得知结果后的骄傲以及“我”实现对他的承诺后的自豪。

④通过不同称呼的交替使用,增加了小说的代入感和真实感,能够使读者更好地理解和感受主人公的内心世界和情感变化,更富有生活的意味。

10.CEG 11.B 12.D 13.(1)说国家安定并且治理得好的人,不是愚蠢就是阿谀奉承,都不是从事实出发知道治乱的根本的人。

(2)却不能成为贾谊(那样的人),然而有超过贾谊的方面。凭什么证明确实是这样呢? 14.①材料一中,贾谊自认为有治国安邦的良策。他说自己谨慎地考察自然和社会,用历史加以验证,治国安邦的策略已经很成熟了;并且自信地认为即使舜和禹再生,也不会改变这个策略。

②材料二中,作者认为贾谊没有治国安邦的良策。说贾谊的“三表五饵”之术是小孩子的花招,说他在做长远谋划方面比不上陆贽,还说他在方略上常常较为疏阔。

【导语】两则材料对贾谊的评价形成鲜明对比:材料一凸显其忧国忧民的政治洞见与系统化的治国方略;材料二则批评其策略粗浅,认为其“三表五饵”等政策如“婴稚之巧”。王夫之更指出贾谊因年少气盛而思虑不周,与陆贽形成互补性对比,体现了历史评价的辩证性。

10.本题考查学生文言文断句的能力。

句意:而后可以成为万世的法式,即使有愚笨不成器的后代,还能承受祖业得到安定,这是最英明的了。

“可以”作“为”的状语,中间不能断句;“为万世法程”是动宾结构,宾语后断句,应在C处断开;

“愚幼不肖之嗣”作“有”的宾语,宾语后断句,应在E处断开;

“得蒙业而安”是谓语,“至明也”是判断句,单独断开,应在G处断开。

故选CEG。

11.本题考查学生对文言词语中的一词多义现象的理解和了解并掌握常见的文学文化常识的能力。

A.正确。流传/悬挂。句意:流传千古。/四角悬挂着香囊。

B.错误。同“无”,不、不会/逃跑。句意:也不会改变这个策略。/其中一人在夜里逃跑,告发了这件事。

C.正确。

D.正确。婴儿、小孩/(被)缠绕。句意:不过是小孩子的花招罢了。/而刘氏很早就疾病缠身。

故选B。

12.本题考查学生理解文章内容的能力。

D.“但陆贽认为贾谊的一些做法是‘仆妾之智’”错误。根据原文“其削吴、楚而益齐,私所亲而不虑贻他日莫大之忧,是仆妾之智也”可知,应是“作者王夫之认为贾谊的一些做法是‘仆妾之智’”,选项张冠李戴。

故选D。

13.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“治”,治理得好;“非……则……”,不是……就是……;“体”,根本。

(2)“愈”,超过;“奚以”,宾语前置结构,正常语序为“以奚”,凭什么;“然”,这样。

14.本题考查学生理解文章内容、筛选概括文中重要信息的能力。

①材料一:贾谊在疏中称自己“谨稽之天地,验之往古,按之当今之务,日夜念此至孰也”,表明其治国策略经过对自然规律、历史经验和现实政务的深入考察,已形成成熟体系。他认为即使“禹舜复生”,为文帝谋划也“亡以易此”,以圣贤比肩凸显其策略的正确性与唯一性,足见其自信。

②材料二:王夫之认为贾谊之策存在局限,直指“三表五饵”(防御匈奴之策)为“婴稚之巧”,认为其以怀柔手段制敌过于幼稚,缺乏实际威慑力;“削吴、楚而益齐”的诸侯策略,因偏爱亲近诸侯(如齐王)而未虑及后患,被斥为“仆妾之智”,批评其缺乏长远政治眼光。指出贾谊做学问“觕而不纯”(学识粗浅不精纯),且“年少”“未履艰屯”(未经历艰难挫折),导致其“性之贞者略恒疏”(性格刚直但谋略疏阔),虽有“辅少主、仗节守义”的忠诚,但在“调御轻重之势”(平衡复杂局势)、“斟酌张弛”(灵活施政)等实际治理能力上不如陆贽,暴露出理论与实践脱节的问题。

参考译文:

材料一:

贾谊多次上疏陈述政事,他的意见大多是想改变现状和建立新制度,其大意说:

我私下考虑了当前的国家形势,认为可以为之痛哭的事有一件,可以为之流涕的事有两件,可以为之长叹的事有六件,至于其他违背事理而伤害正道的事,难以分条列举。向陛下进言的人都说国家已经安宁且已经治理(好)了,我独自认为国家远未治理好。说国家安定并且治理好的人,不是愚蠢就是阿谀奉承,都不是从事实出发知道治乱的根本的人。这如同把火种放在柴堆下而自己睡到上面,柴堆没有被点燃,就说很平安,当前国家的形势,跟这种情况有什么两样呢!本与末被颠倒了,前后的堤防被破坏了,国家制度混乱,并不是很有纲纪,怎么可以说治理好了!陛下为何不让我在您面前能够详细得说明,来陈述国家政治修明、社会安定的策略,试让您来仔细选择!打猎这种娱乐,与掌握国家安危的关键哪一个紧要?如果认为去治理国家就要伤脑筋,苦身体,缺少钟鼓的娱乐,这是不对的。娱乐与现在一样,再加上诸侯遵守法纪,国家没有战乱,民众拥护首领,匈奴表示臣服,边远地区乡风纯朴,百姓简朴无华,纠纷诉讼逐步消失。治国的大计已经掌握了,就能使天下顺治,社会气象清平和谐且都很合理,活在世上就做贤明的帝王,去世了就做明神,美好的名誉,流传千古。

建立永久安定的局势,成就长久统治的基业,以此继承祖业,奉养六亲,这是最孝的了;以此造福天下,养育万物,这是最仁的了;确立准则,颁布纲纪,轻重缓急处理得当,而后可以成为万世的法式,即使有愚笨不成器的后代,还能承受祖业得到安定,这是最英明的了。靠陛下这样的英明通达,只要让稍微懂得治国道理的人在下面辅佐,做到这样不是什么难事。我谨慎地考察自然和社会,用历史加以验证,研究当前必须解决的事情,日夜思虑的这套治国安邦的办法已经很成熟了,即使禹和舜再生,为陛下谋划,也不会改变这个策略。

材料二:

贾谊、陆贽、苏轼这三个人,事迹、经历非常相似。陆贽和苏轼都自以为是贾谊再世;别人称赞他们时,也都认为他们与贾谊非常类似。陆贽很仰慕贾谊,却不能成为贾谊(那样的人),然而有超过贾谊的方面。凭什么证明确实是这样呢?贾谊的主张:教育太子以端正根本,奖励端方不苟的行为以改善风俗,这是陆贽比不上的。不仅如此,贾谊在做梁怀王太傅的时候,梁怀王从马上摔下来死了,贾谊为此不食而死,这也是陆贽做不到的。贾谊做学问,粗而不纯,几乎与陆贽相同。而贾谊使用智力和法令,想制服匈奴、削弱诸侯,他的“三表五饵”之术,不过是小孩子的花招罢了;他削弱吴国和楚国来增强齐国,为了照顾自己的私人感情而不顾虑给将来留下巨大的祸患,这是臣妾之人的小智;这些做法都是陆贽不会认同的。所以辅佐少主、仗节守义,而不丧失其忠贞之志,陆贽比不上贾谊;而出入于纷乱交错的局势之中,调节控制轻重之势,斟酌事务的缓急、张弛来摆脱危险局面,做长远谋划,贾谊比不上陆贽。为什么如此呢?因为贾谊年轻气盛,心中充满愤世嫉俗之气,没有经历过艰难困苦,而性格坚贞的人在方略上常常较为疏阔,因而根本有余但具体细节上有所不足,贾谊与陆贽相比,各有所长,互有高低。

15.C 16.①借物抒情,衡阳是秋来雁至的地方,可借雁寄语传递友情;

②对比,拿诗人所在地环境与衡阳对比,林邑、牂牁环境更恶劣,衡阳尚有美好的景色;

③借用典故,以被贬的柳恽来宽慰劝勉友人。

【导语】这首劝慰诗以细腻笔触勾勒南北风物对比,通过“炎方”与“秋雾”的意象转换,巧妙运用空间对仗与典故呼应。柳宗元以地理意象的排布构建情感张力,将岭南险峻与潇湘柔美并置,在虚实相生中完成对友人的精神开解。尾联用柳恽典故,将个人际遇升华为文人的共同命运,体现了贬谪诗人特有的慰藉智慧。

15.本题考查学生鉴赏诗歌的形象、表达技巧和情感的能力。

C.“颈联使用拟人的手法描写衡阳的美景”错,此句使用的是白描手法,并没有使用拟人修辞。

故选C。

16.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧的能力。

①借物抒情,以雁寄情宽慰友人。原诗“为报秋来雁几行”,借助衡阳秋雁南飞的自然景象,暗示可通过鸿雁传递书信,表达“虽处炎方却能以雁传情”的慰藉,让友人感受到友情的温暖不因距离而隔绝。

②对比反衬,以两地环境对比凸显衡阳之美。原诗“林邑东回山似戟,牂牁南下水如汤”极写诗人所在之地(柳州)山势如戟、江水如汤的险峻酷热,与“蒹葭淅沥含秋雾,橘柚玲珑透夕阳”描绘的衡阳秋雾蒹葭、夕阳橘柚的清幽美好形成鲜明对比,以自身处境的更恶劣反衬衡阳环境尚可,劝友人不必过于叹惋。

③用典自比,借柳恽典故传递共鸣。原诗“非是白蘋洲畔客,还将远意问潇湘”化用南朝柳恽被贬吴兴作《江南曲》的典故,以“非是”一词反照自身同样被贬的境遇,通过“问潇湘”的动作,既表达对友人的关切,又以同病相怜的共情劝勉友人坦然面对贬谪。

17. 上有六龙回日之高标 下有冲波逆折之回川 照花前后镜 花面交相映 佛狸祠下 一片神鸦社鼓(箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存)

【详解】本题考查学生默写常见的名篇名句的能力。

易错字词有:“逆”“佛狸”“祠”“社”“箫”。

18.①“繁埴”改为“繁殖”;

②“混身”改为“浑身”;

③“茸毛”改为“绒毛”;

④“黯淡”改为“暗淡”。 19.A.货真价实/名副其实

B.家喻户晓/广为人知/闻名遐迩 20.甲:但整体上还是黄色

乙:鹤秋天会飞去南方 21.③从而达到互相吸引的目的

⑥也许《关雎》便是某个年轻士子看到一对“缠缠绵绵翩翩飞”的鹗时 22.示例一:荷花根植淤泥却洁净艳丽,其生物特性使荷花成为古诗中高洁人格的象征。例如《爱莲说》以“出淤泥而不染”,表达了诗人清逸超群的人格追求。

示例二:大雁凭借群迁习性及定向迁徙的生物本能,成为古诗中思乡怀远的时空信使。如王维的“归雁入胡天”,以大雁的迁徙轨迹表达出对家国守望的深情。

23.例文:

冷眼观世热肠待人

人生如四季,冷暖交替;世事似江河,动静相生。冷与热这对看似矛盾的特质,实则是生命最精妙的平衡术。冷眼观世,是理性之光的照耀;热肠待人,是情感之火的温暖。二者相济,方能成就处世的大智慧。

冷眼观世,是穿透表象的清醒。明代思想家吕坤在《呻吟语》中写道:“热闹场中,人向前,我向后。”这种保持距离的冷静,恰似一面明镜,照见世事的本来面目。北宋理学家程颢观鱼时感悟“万物静观皆自得”,正是这种冷静观察带来的深刻认知。冷不是冷漠,而是给思考留出空间,让判断保持清明。就像一位老匠人面对玉石,既不被其华美所惑,也不因粗粝而弃,而是用专业的眼光审视其本质价值。

热肠待人,是融化隔阂的温度。清代文人袁枚在随园接待四方宾客,“园门常开,酒樽不空”,这种赤诚相待成就了一段文坛佳话。热忱如同冬日暖阳,能消融心与心之间的坚冰。19世纪英国乡村医生爱德华·琴纳,不顾同行嘲笑坚持推广牛痘接种,正是医者仁心的热忱战胜了世俗的冷眼。热不是狂热,而是以真诚为火种,点燃人与人之间的信任与理解。

唯冷热相济,方显智慧真章。法国思想家卢梭在《忏悔录》中既保持对自我的冷静剖析,又不失对人性热切的关怀。就像茶道中的水温控制,过热则苦,过冷则涩,恰到好处的温度才能激发茶叶的真味。处世之道亦然,需要根据情境调节冷热比例:面对诱惑需冷眼,遇见困厄要热心。

实践中,这种平衡需要生活的磨砺。印度诗人泰戈尔曾比喻:“世界以痛吻我,要我报之以歌。”这痛即是冷的淬炼,歌则是热的释放。苏轼历经宦海沉浮,最终在“回首向来萧瑟处”的冷静中,保有“一蓑烟雨任平生”的热忱。我们每个人都在经历类似的修炼:在热情中保持清醒,在冷静中不失温度,在这个容易极端化的时代,我们更需要找回这种古老的平衡智慧,让冷静与热情如同呼吸般自然交替,成就圆融通达的人生境界。

冷热之间,藏着中国人最深邃的处世哲学。它不同于西方的二元对立,而是讲究阴阳调和的动态平衡。这种智慧不来自书本教条,而是源于对生活的细腻体察。当一个人既能冷眼洞悉世相,又能热肠拥抱生活,他便获得了穿透表象的慧眼和温暖世道的情怀,成就生命的醇厚滋味。

同课章节目录