河南省平顶山市2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省平顶山市2024-2025学年七年级下学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 967.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 15:52:01 | ||

图片预览

文档简介

河南省平顶山市2024-2025学年七年级下学期期末历史试题

一、选择题

1.含嘉仓是隋朝在洛阳修建的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖,其中仓窖口径最大的达18米,最深达12米,保存有50万斤炭化谷粒。这反映出隋朝( )

A.经济发展,国力强盛 B.国家统一,疆域辽阔

C.民族交融,社会安定 D.政治清明,文化昌盛

2.《新唐书》记载:“唐制,凡诏旨敕令,中书省定旨撰拟,门下省审议驳正,必得中书、门下一致,方可颁行尚书省施行。”材料描述的是( )

A.九品中正制 B.察举制 C.三省六部制 D.科举制

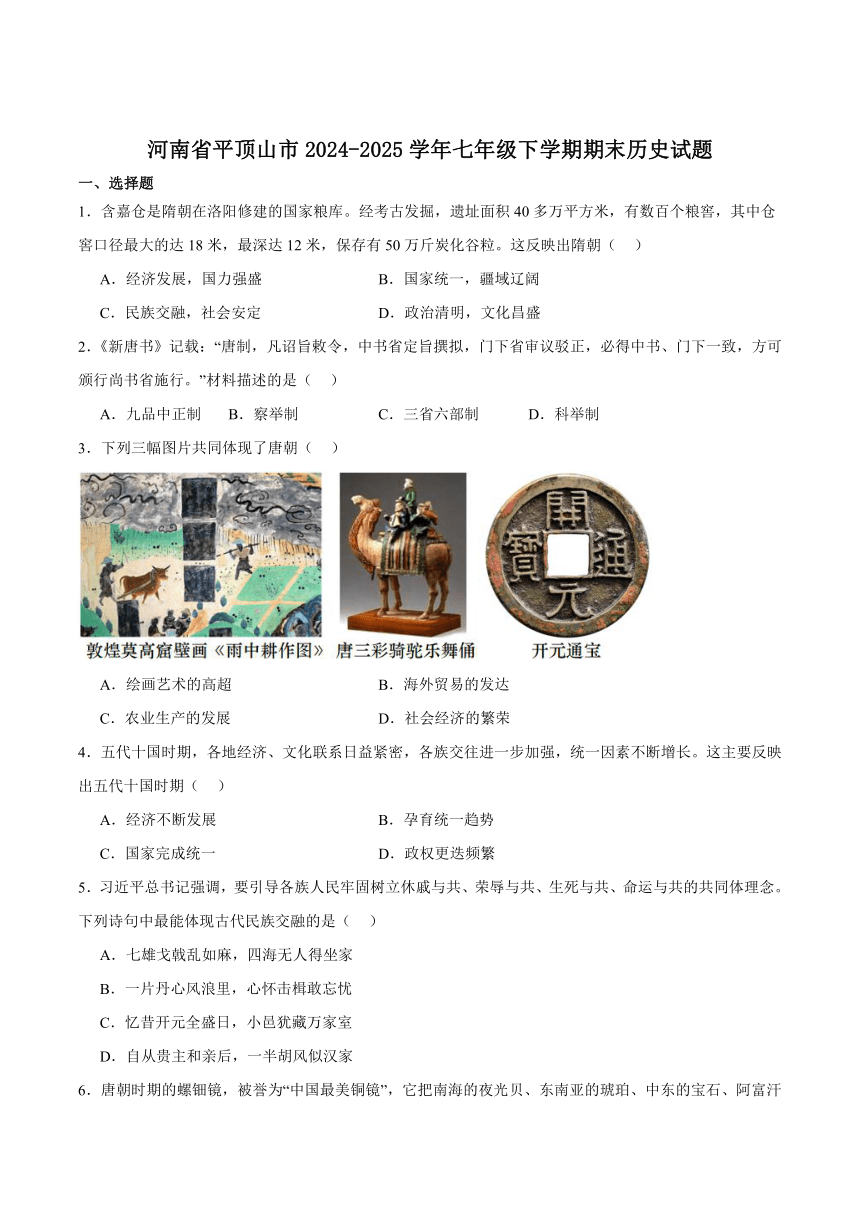

3.下列三幅图片共同体现了唐朝( )

A.绘画艺术的高超 B.海外贸易的发达

C.农业生产的发展 D.社会经济的繁荣

4.五代十国时期,各地经济、文化联系日益紧密,各族交往进一步加强,统一因素不断增长。这主要反映出五代十国时期( )

A.经济不断发展 B.孕育统一趋势

C.国家完成统一 D.政权更迭频繁

5.习近平总书记强调,要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。下列诗句中最能体现古代民族交融的是( )

A.七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家

B.一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

6.唐朝时期的螺钿镜,被誉为“中国最美铜镜”,它把南海的夜光贝、东南亚的琥珀、中东的宝石、阿富汗的蓝宝石巧妙地组合在一起,构成五彩缤纷的图案。该铜镜可以佐证唐朝( )

A.商品经济繁荣 B.中外交流频繁

C.统治疆域辽阔 D.民族政策开明

7.隋唐时,朝廷设置了太医署,主管全国医药学人才的培养。唐高宗时,下诏官修医典,659年《唐本草》修成颁行。这说明隋唐时期( )

A.医药领域名家辈出 B.政府重视医药学发展

C.医学家的医德高尚 D.医药学进入总结阶段

8.王安石变法数年间,仅河东路9州26县就治淤1.8万顷,大量荒地变成良田;全国水利灌溉面积大大增加,得益的民田达到3600多万亩。这表明王安石变法( )

A.促进了北宋农业的发展 B.改变了北宋积弱的局面

C.扭转了政府的财政危机 D.增强了国家的军事力量

9.下表是北宋与辽、西夏在边境通过“榷场”开展贸易的情况。由此可知榷场贸易( )

北宋输出商品 辽、西夏输出商品

粳糯、茶叶、缯帛、罗绮、漆器、瓷器、香药、犀角、象牙、书籍…… 羊、马、橐驼、甘草、蜜蜡、麝脐、毛褐、羱羚角、柴胡、红花、翎毛……

A.加速了北宋政权灭亡 B.增加了北宋财政负担

C.促进了经济文化交流 D.消除了民族隔阂冲突

10.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗反映的时代背景应该是( )

A.宋辽对抗 B.南宋与金对峙

C.宋夏和议 D.北宋与金对峙

11.有学者认为,蒙古(元)统一中国的战争不可避免地带来种种灾难,但它仍然具有历史进步性。其中“进步性”主要是指( )

A.结束分裂,顺应潮流 B.政策开明,民族平等

C.讨伐暴政,深得民心 D.统一蒙古,对外征战

12.宋末元初,黄道婆在单锭手摇纺车基础上,吸收海南黎族地区人民先进的棉纺织技术,制造出三锭脚踏纺车,大大提高了纺纱效率。后来,江南地区的工匠又在黄道婆发明的基础上,制造出四锭脚踏纺车。这表明宋元时期棉纺织业的发明创造( )

A.依赖于生产动力的突破 B.取决于中外文化交流

C.得益于各阶层广泛参与 D.源自劳动人民的实践

13.元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。元朝的这些举措旨在( )

A.加强文化专制 B.推动中外交流 C.巩固国家统一 D.改善国内交通

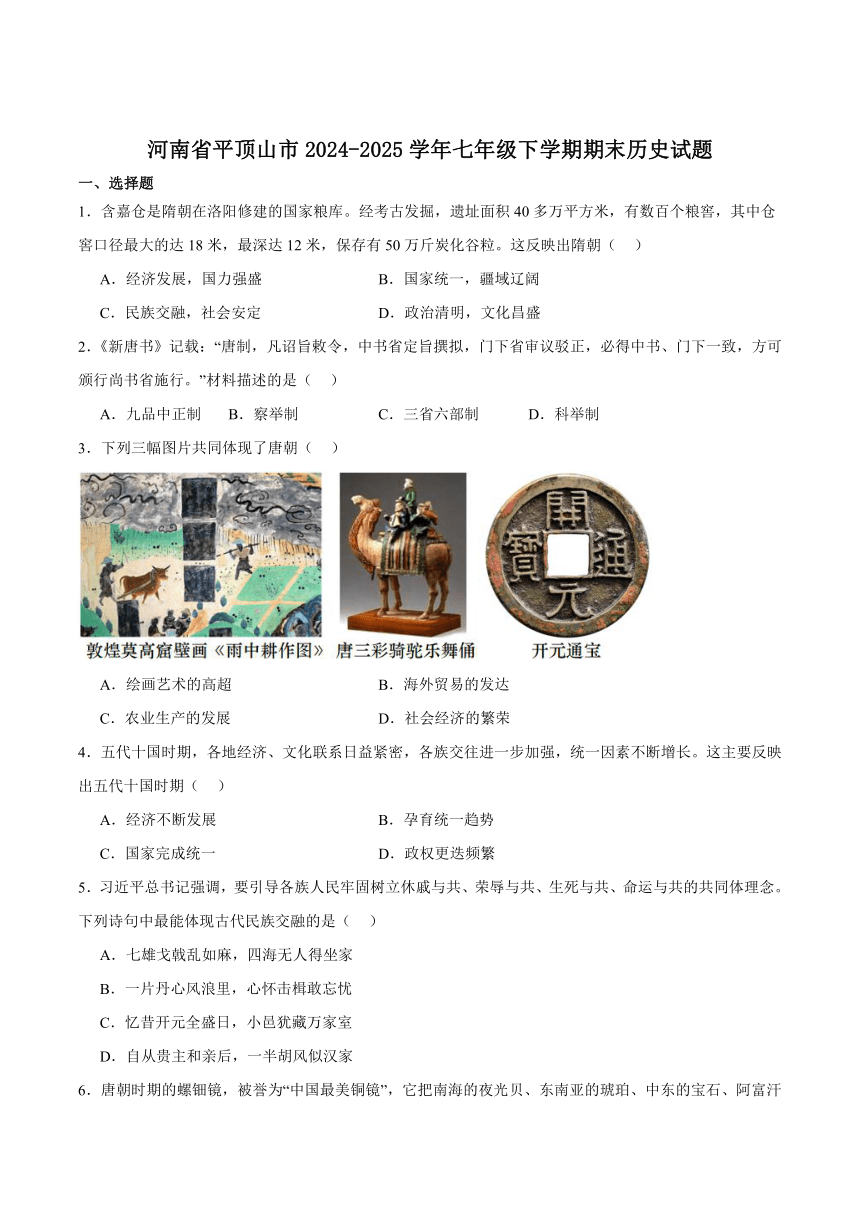

14.以下是某历史兴趣小组收集的一组资料,据此推断他们探究的主题是( )

A.隋唐时期的繁荣开放 B.唐朝的中外文化交流

C.宋元时期的都市生活 D.宋元时期的科技文化

15.汉代丞相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别分散于几个部门,明朝则废除了丞相制度。上述变化的实质是( )

A.皇权强化 B.思想禁锢 C.经济发展 D.边疆巩固

16.明朝前期郑和下西洋,增进与亚非各国的友好往来。到明朝中后期,出现戚继光抗倭和葡萄牙攫取澳门居住权等外交冲突事件。这种变化反映出明朝( )

A.外交从开放走向闭关 B.国力由强盛走向衰退

C.专制皇权的不断强化 D.抵制西方列强的入侵

17.“张居正将赋役杂项合并为一条、计亩征银、史称‘一条鞭法’,规定‘凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,悉并为一条’。”这一税收制度改革的主要特点是( )

A.实物劳役为主,白银为辅 B.完全依赖于商业税收

C.完全按人口征收固定税银 D.赋役合并,折银征收

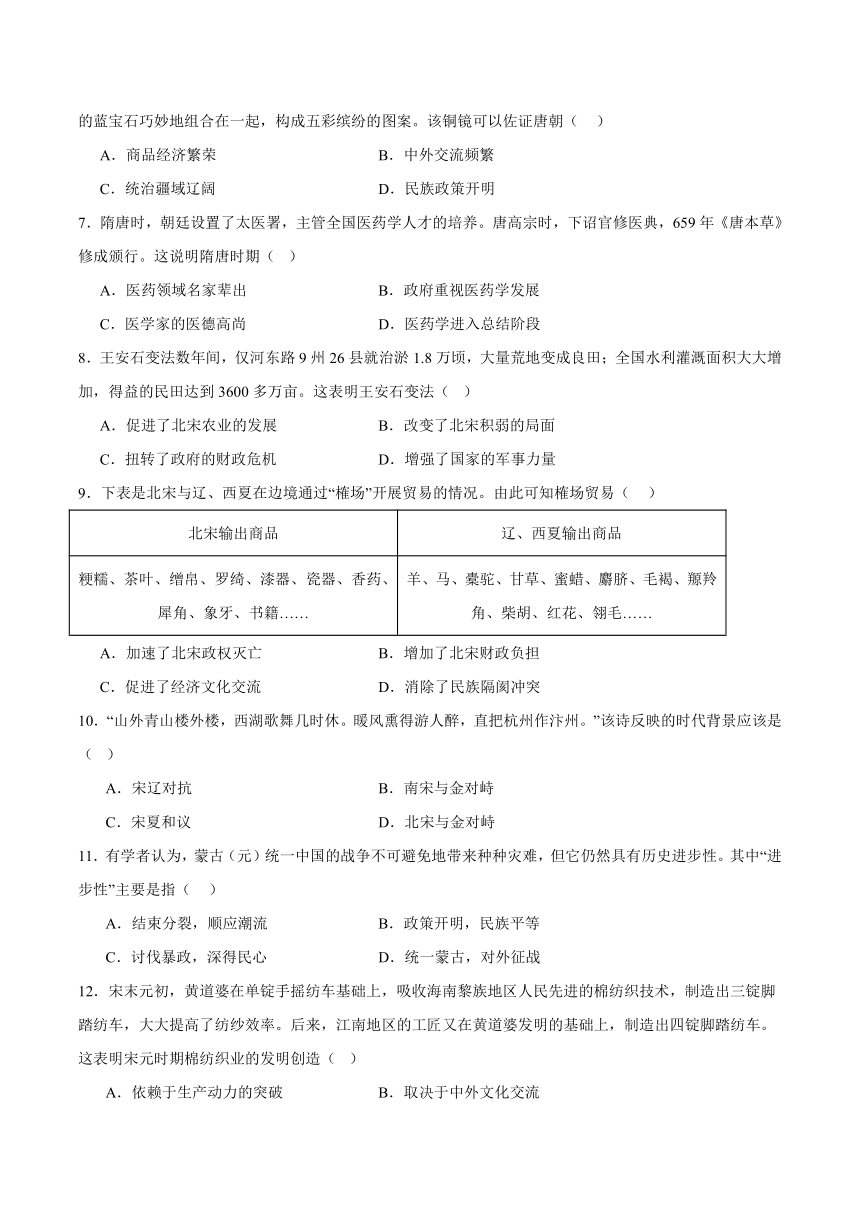

18.下图呈现了我国古代部分王朝对某一地区加强管辖的历史脉络。该地区是( )

A.西藏 B.台湾 C.新疆 D.内蒙古

19.明朝中后期,在苏州、松江等地的纺织业中出现了“机户出资,织工出力”的现象。这反映了当时( )

A.自然经济开始解体 B.资本主义萌芽的出现

C.传统纺织业的衰落 D.商品经济的高度繁荣

20.明清时期的文学作品摒弃了过去以帝王将相作为创作主体,转而将商人、工匠等普通民众作为创作中心。这一转变从本质上反映了明清时期( )

A.商品经济的发展 B.中央集权的加强

C.传统观念的固化 D.民众思想的解放

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通了不同水系之间的水路交通,成为连接富庶经济地区与国都的纽带,加强了南北地区政治、经济和文化交流。

——摘编自2016年版义务教育教科书《中国历史》七年级下册

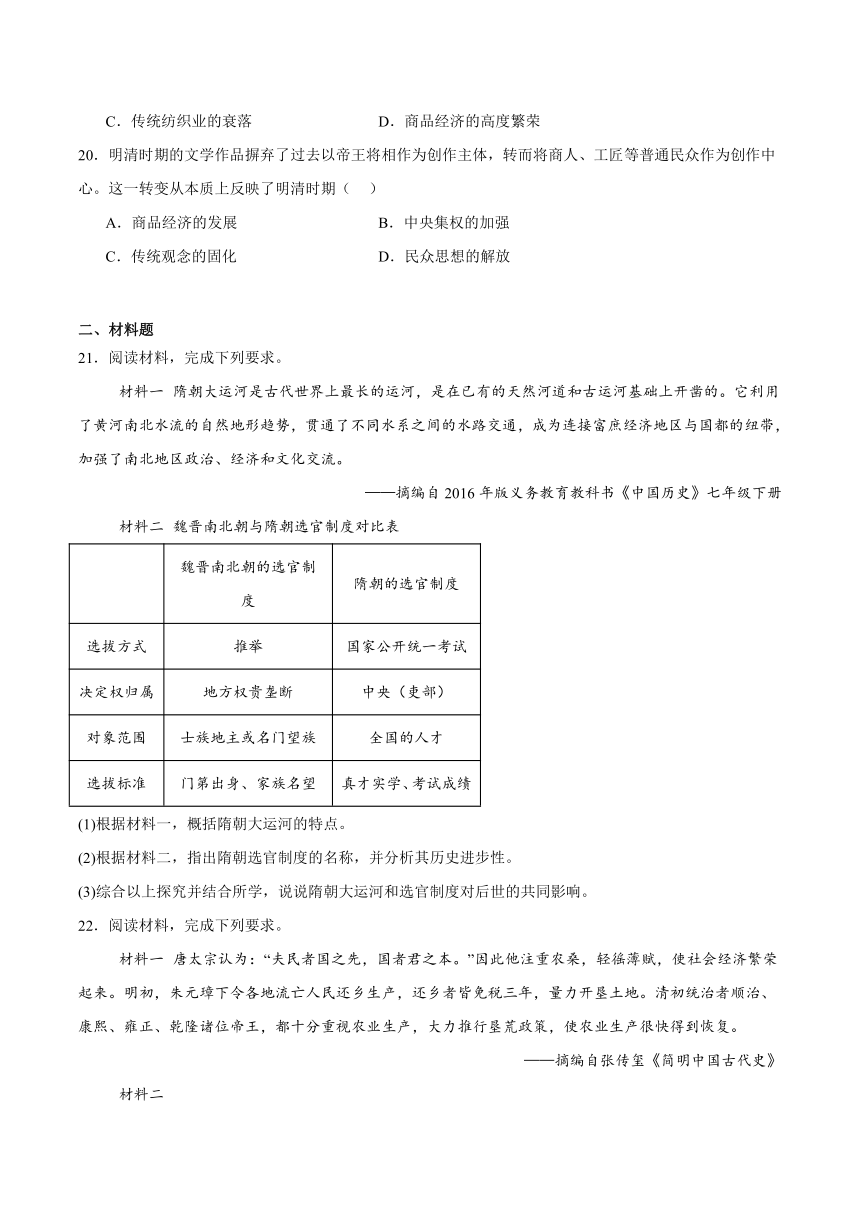

材料二 魏晋南北朝与隋朝选官制度对比表

魏晋南北朝的选官制度 隋朝的选官制度

选拔方式 推举 国家公开统一考试

决定权归属 地方权贵垄断 中央(吏部)

对象范围 士族地主或名门望族 全国的人才

选拔标准 门第出身、家族名望 真才实学、考试成绩

(1)根据材料一,概括隋朝大运河的特点。

(2)根据材料二,指出隋朝选官制度的名称,并分析其历史进步性。

(3)综合以上探究并结合所学,说说隋朝大运河和选官制度对后世的共同影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

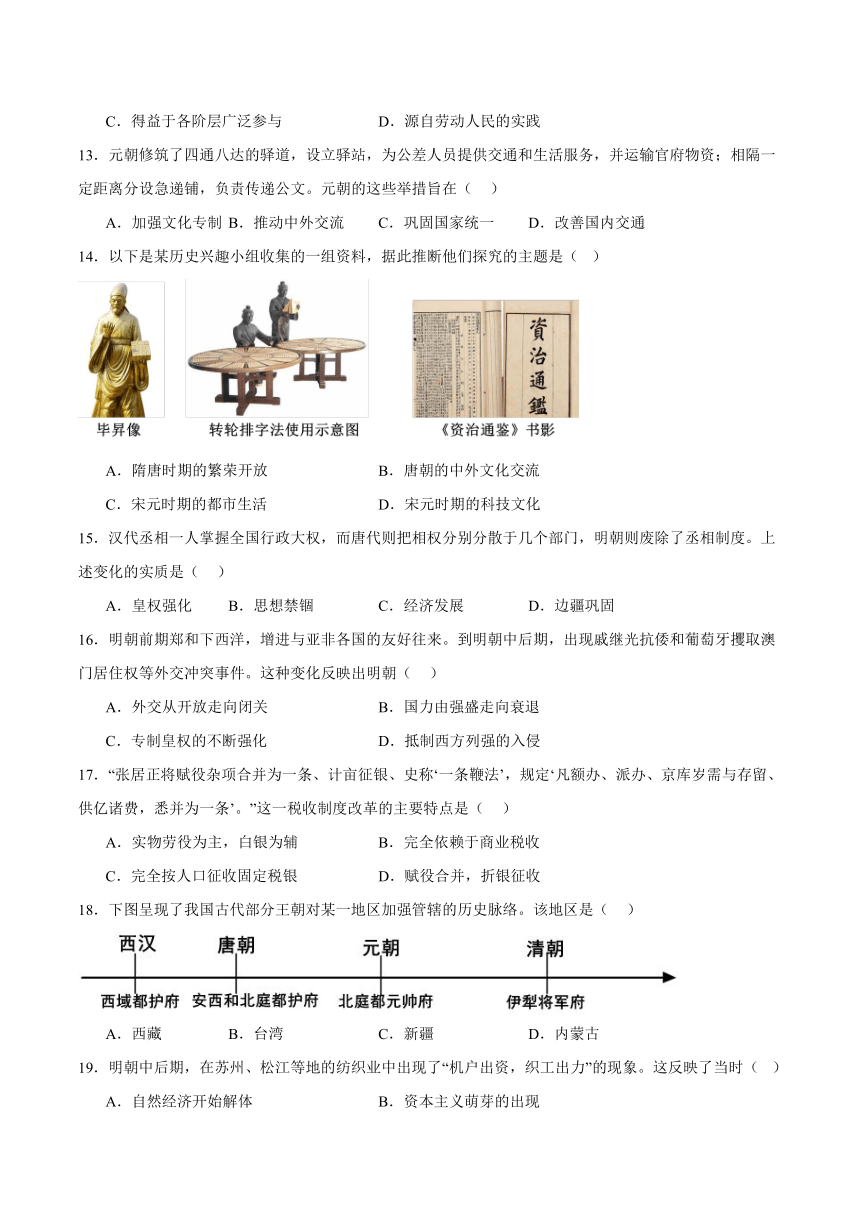

材料二

曲辕犁示意图 筒车示意图

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

(1)根据材料一,概括历代统治者对经济发展的共同态度;结合所学知识,指出材料二中生产工具的共同作用。

(2)根据材料三,概括明清时期粮食产量迅速增加的原因。

(3)综上所述,分析影响封建经济发展的因素。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋初,统治者对节度使“收其支郡,夺其兵权,置其钱粮”。而后,中央政府另派文臣作为知州,直接管理各州政务。同时,为了限制知州的权力,还设通判作其副手,以作牵制。另外,又派员外出监收税务,以保证地方扣除支度给用外,其余钱谷悉送中央。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 行省实行群官负责制,行省官员通常由左丞相、平章、下丞、左丞、参知政事等六七人组成……无论行政、财政、军事、司法诸事权,行省官员共同负责,各官员之间既有所分工、互相配合又互相牵制。朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,概括宋朝管理地方的主要措施,并分析其目的。

(2)根据材料二,总结行省制的特点。

(3)综合上述材料,归纳我国古代行政管理制度的演变趋势。

三、综合题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐蕃关系示意图

材料二 宋辽西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三

清朝疆域图(1820年)

(1)根据材料一,概括唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式。

(2)根据材料二,指出宋辽西夏时期民族文化交往呈现的特点,结合所学,列举辽西夏学习汉族文化的相同措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清朝对D区域管辖措施的作用。综合以上探究,谈一谈今天加强民族团结的重大意义。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐宋时期的科技达到了新的高峰。唐代发明了雕版印刷术,宋代毕昇进一步发明了活字印刷术,极大地推动了文化的传播。宋代沈括在《梦溪笔谈》中记录了大量的科学发现,包括指南针的改进与应用,为航海技术的发展奠定了基础。此外,唐宋时期的天文学、医学和农业技术也有显著进步。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

材料二 明清时期的科技发展逐渐放缓,但仍有一些重要成就。明代宋应星撰写的《天工开物》是一部百科全书式的科技著作,详细总结记录了农业、手工业等领域的技术。清代康熙年间,南怀仁等西方传教士将西方科技引入中国,促进了中西科技的交流。

——摘编自陈美东《简明中国科学技术史话》

(1)根据材料一,指出唐宋时期科技发展到“新的高峰”的两例成就,并结合所学知识分析科技发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括明清时期科技发展的特点。

(3)综合以上探究,谈谈你从中国古代科技发展中得到的启示。

参考答案

1.A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.B

7.B

8.A

9.C

10.B

11.A

12.D

13.C

14.D

15.A

16.B

17.D

18.C

19.B

20.A

21.(1)特点:工程规模宏大:巧妙利用自然;历史影响深远。

(2)名称:科举制。

进步性:选拔方式由推举变为公开考试,选拔依据从注重门第到注重才能,更加公平公正;扩大了选官范围;选官权力从地方集中到中央,有利于加强中央集权等。

(3)影响:促进社会发展与进步;有利于加强中央集权,巩固统治;对后世影响深远,传承千年。

22.(1)态度:重视农业生产。作用:促进了农业的发展。

(2)原因:高产作物的推广;大量荒地的开垦。

(3)因素:统治者的统治政策;生产工具的发明与创新(或生产技术的发展);耕地面积的变化;农作物品种和数量的变化等。

23.(1)措施:收归地方军权与财权;重用文臣管理地方;设置通判。

目的:防止地方割据,加强中央对地方的控制。

(2)特点:官员构成复杂;分权制衡结合;强化中央集权。

(3)演变趋势:中央集权不断加强。

24.(1)形式:和亲、会盟。

(2)特点:互相吸收。措施:学习汉族政权:创制文字,建立制度,铸造货币。

(3)作用:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展步入了新的历史时期。

意义:有利于国家统一、社会稳定;有利于边疆地区的发展;有利于各民族的共同发展繁荣。

25.(1)成就:雕版印刷术、活字印刷术、指南针的改进及应用。

原因:国家统一,社会稳定;经济繁荣(商品经济发展);重视文化的传承等。

(2)特点:出现总结性著作;中西科技文化交流;发展速度放缓。

(3)启示:开放包容的社会环境激发创新活力;发展科技要总结与创新并重;国家统一是科技发展的前提等。

一、选择题

1.含嘉仓是隋朝在洛阳修建的国家粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖,其中仓窖口径最大的达18米,最深达12米,保存有50万斤炭化谷粒。这反映出隋朝( )

A.经济发展,国力强盛 B.国家统一,疆域辽阔

C.民族交融,社会安定 D.政治清明,文化昌盛

2.《新唐书》记载:“唐制,凡诏旨敕令,中书省定旨撰拟,门下省审议驳正,必得中书、门下一致,方可颁行尚书省施行。”材料描述的是( )

A.九品中正制 B.察举制 C.三省六部制 D.科举制

3.下列三幅图片共同体现了唐朝( )

A.绘画艺术的高超 B.海外贸易的发达

C.农业生产的发展 D.社会经济的繁荣

4.五代十国时期,各地经济、文化联系日益紧密,各族交往进一步加强,统一因素不断增长。这主要反映出五代十国时期( )

A.经济不断发展 B.孕育统一趋势

C.国家完成统一 D.政权更迭频繁

5.习近平总书记强调,要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。下列诗句中最能体现古代民族交融的是( )

A.七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家

B.一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

D.自从贵主和亲后,一半胡风似汉家

6.唐朝时期的螺钿镜,被誉为“中国最美铜镜”,它把南海的夜光贝、东南亚的琥珀、中东的宝石、阿富汗的蓝宝石巧妙地组合在一起,构成五彩缤纷的图案。该铜镜可以佐证唐朝( )

A.商品经济繁荣 B.中外交流频繁

C.统治疆域辽阔 D.民族政策开明

7.隋唐时,朝廷设置了太医署,主管全国医药学人才的培养。唐高宗时,下诏官修医典,659年《唐本草》修成颁行。这说明隋唐时期( )

A.医药领域名家辈出 B.政府重视医药学发展

C.医学家的医德高尚 D.医药学进入总结阶段

8.王安石变法数年间,仅河东路9州26县就治淤1.8万顷,大量荒地变成良田;全国水利灌溉面积大大增加,得益的民田达到3600多万亩。这表明王安石变法( )

A.促进了北宋农业的发展 B.改变了北宋积弱的局面

C.扭转了政府的财政危机 D.增强了国家的军事力量

9.下表是北宋与辽、西夏在边境通过“榷场”开展贸易的情况。由此可知榷场贸易( )

北宋输出商品 辽、西夏输出商品

粳糯、茶叶、缯帛、罗绮、漆器、瓷器、香药、犀角、象牙、书籍…… 羊、马、橐驼、甘草、蜜蜡、麝脐、毛褐、羱羚角、柴胡、红花、翎毛……

A.加速了北宋政权灭亡 B.增加了北宋财政负担

C.促进了经济文化交流 D.消除了民族隔阂冲突

10.“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”该诗反映的时代背景应该是( )

A.宋辽对抗 B.南宋与金对峙

C.宋夏和议 D.北宋与金对峙

11.有学者认为,蒙古(元)统一中国的战争不可避免地带来种种灾难,但它仍然具有历史进步性。其中“进步性”主要是指( )

A.结束分裂,顺应潮流 B.政策开明,民族平等

C.讨伐暴政,深得民心 D.统一蒙古,对外征战

12.宋末元初,黄道婆在单锭手摇纺车基础上,吸收海南黎族地区人民先进的棉纺织技术,制造出三锭脚踏纺车,大大提高了纺纱效率。后来,江南地区的工匠又在黄道婆发明的基础上,制造出四锭脚踏纺车。这表明宋元时期棉纺织业的发明创造( )

A.依赖于生产动力的突破 B.取决于中外文化交流

C.得益于各阶层广泛参与 D.源自劳动人民的实践

13.元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文。元朝的这些举措旨在( )

A.加强文化专制 B.推动中外交流 C.巩固国家统一 D.改善国内交通

14.以下是某历史兴趣小组收集的一组资料,据此推断他们探究的主题是( )

A.隋唐时期的繁荣开放 B.唐朝的中外文化交流

C.宋元时期的都市生活 D.宋元时期的科技文化

15.汉代丞相一人掌握全国行政大权,而唐代则把相权分别分散于几个部门,明朝则废除了丞相制度。上述变化的实质是( )

A.皇权强化 B.思想禁锢 C.经济发展 D.边疆巩固

16.明朝前期郑和下西洋,增进与亚非各国的友好往来。到明朝中后期,出现戚继光抗倭和葡萄牙攫取澳门居住权等外交冲突事件。这种变化反映出明朝( )

A.外交从开放走向闭关 B.国力由强盛走向衰退

C.专制皇权的不断强化 D.抵制西方列强的入侵

17.“张居正将赋役杂项合并为一条、计亩征银、史称‘一条鞭法’,规定‘凡额办、派办、京库岁需与存留、供亿诸费,悉并为一条’。”这一税收制度改革的主要特点是( )

A.实物劳役为主,白银为辅 B.完全依赖于商业税收

C.完全按人口征收固定税银 D.赋役合并,折银征收

18.下图呈现了我国古代部分王朝对某一地区加强管辖的历史脉络。该地区是( )

A.西藏 B.台湾 C.新疆 D.内蒙古

19.明朝中后期,在苏州、松江等地的纺织业中出现了“机户出资,织工出力”的现象。这反映了当时( )

A.自然经济开始解体 B.资本主义萌芽的出现

C.传统纺织业的衰落 D.商品经济的高度繁荣

20.明清时期的文学作品摒弃了过去以帝王将相作为创作主体,转而将商人、工匠等普通民众作为创作中心。这一转变从本质上反映了明清时期( )

A.商品经济的发展 B.中央集权的加强

C.传统观念的固化 D.民众思想的解放

二、材料题

21.阅读材料,完成下列要求。

材料一 隋朝大运河是古代世界上最长的运河,是在已有的天然河道和古运河基础上开凿的。它利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通了不同水系之间的水路交通,成为连接富庶经济地区与国都的纽带,加强了南北地区政治、经济和文化交流。

——摘编自2016年版义务教育教科书《中国历史》七年级下册

材料二 魏晋南北朝与隋朝选官制度对比表

魏晋南北朝的选官制度 隋朝的选官制度

选拔方式 推举 国家公开统一考试

决定权归属 地方权贵垄断 中央(吏部)

对象范围 士族地主或名门望族 全国的人才

选拔标准 门第出身、家族名望 真才实学、考试成绩

(1)根据材料一,概括隋朝大运河的特点。

(2)根据材料二,指出隋朝选官制度的名称,并分析其历史进步性。

(3)综合以上探究并结合所学,说说隋朝大运河和选官制度对后世的共同影响。

22.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

材料二

曲辕犁示意图 筒车示意图

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。

——摘编自张传玺《简明中国古代史》

(1)根据材料一,概括历代统治者对经济发展的共同态度;结合所学知识,指出材料二中生产工具的共同作用。

(2)根据材料三,概括明清时期粮食产量迅速增加的原因。

(3)综上所述,分析影响封建经济发展的因素。

23.阅读材料,完成下列要求。

材料一 宋初,统治者对节度使“收其支郡,夺其兵权,置其钱粮”。而后,中央政府另派文臣作为知州,直接管理各州政务。同时,为了限制知州的权力,还设通判作其副手,以作牵制。另外,又派员外出监收税务,以保证地方扣除支度给用外,其余钱谷悉送中央。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

材料二 行省实行群官负责制,行省官员通常由左丞相、平章、下丞、左丞、参知政事等六七人组成……无论行政、财政、军事、司法诸事权,行省官员共同负责,各官员之间既有所分工、互相配合又互相牵制。朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一,概括宋朝管理地方的主要措施,并分析其目的。

(2)根据材料二,总结行省制的特点。

(3)综合上述材料,归纳我国古代行政管理制度的演变趋势。

三、综合题

24.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐蕃关系示意图

材料二 宋辽西夏时期各民族之间的文化交往,呈现出相互吸收的特点。在辽朝,契丹族上自皇帝下至臣僚百姓,大都向往汉文化。西夏王室同样重视吸收汉族文化。虽然宋朝自以为是文化大国,但仍然吸收了辽夏的某些文化成分。

——摘编自翁独健《中国民族关系史纲要》

材料三

清朝疆域图(1820年)

(1)根据材料一,概括唐朝和吐蕃之间友好交往的主要形式。

(2)根据材料二,指出宋辽西夏时期民族文化交往呈现的特点,结合所学,列举辽西夏学习汉族文化的相同措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析清朝对D区域管辖措施的作用。综合以上探究,谈一谈今天加强民族团结的重大意义。

25.阅读材料,完成下列要求。

材料一 唐宋时期的科技达到了新的高峰。唐代发明了雕版印刷术,宋代毕昇进一步发明了活字印刷术,极大地推动了文化的传播。宋代沈括在《梦溪笔谈》中记录了大量的科学发现,包括指南针的改进与应用,为航海技术的发展奠定了基础。此外,唐宋时期的天文学、医学和农业技术也有显著进步。

——摘编自李约瑟《中国科学技术史》

材料二 明清时期的科技发展逐渐放缓,但仍有一些重要成就。明代宋应星撰写的《天工开物》是一部百科全书式的科技著作,详细总结记录了农业、手工业等领域的技术。清代康熙年间,南怀仁等西方传教士将西方科技引入中国,促进了中西科技的交流。

——摘编自陈美东《简明中国科学技术史话》

(1)根据材料一,指出唐宋时期科技发展到“新的高峰”的两例成就,并结合所学知识分析科技发展的主要原因。

(2)根据材料二,概括明清时期科技发展的特点。

(3)综合以上探究,谈谈你从中国古代科技发展中得到的启示。

参考答案

1.A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.B

7.B

8.A

9.C

10.B

11.A

12.D

13.C

14.D

15.A

16.B

17.D

18.C

19.B

20.A

21.(1)特点:工程规模宏大:巧妙利用自然;历史影响深远。

(2)名称:科举制。

进步性:选拔方式由推举变为公开考试,选拔依据从注重门第到注重才能,更加公平公正;扩大了选官范围;选官权力从地方集中到中央,有利于加强中央集权等。

(3)影响:促进社会发展与进步;有利于加强中央集权,巩固统治;对后世影响深远,传承千年。

22.(1)态度:重视农业生产。作用:促进了农业的发展。

(2)原因:高产作物的推广;大量荒地的开垦。

(3)因素:统治者的统治政策;生产工具的发明与创新(或生产技术的发展);耕地面积的变化;农作物品种和数量的变化等。

23.(1)措施:收归地方军权与财权;重用文臣管理地方;设置通判。

目的:防止地方割据,加强中央对地方的控制。

(2)特点:官员构成复杂;分权制衡结合;强化中央集权。

(3)演变趋势:中央集权不断加强。

24.(1)形式:和亲、会盟。

(2)特点:互相吸收。措施:学习汉族政权:创制文字,建立制度,铸造货币。

(3)作用:加强了中央政府对台湾的管辖,巩固了祖国的东南海防,台湾的社会经济发展步入了新的历史时期。

意义:有利于国家统一、社会稳定;有利于边疆地区的发展;有利于各民族的共同发展繁荣。

25.(1)成就:雕版印刷术、活字印刷术、指南针的改进及应用。

原因:国家统一,社会稳定;经济繁荣(商品经济发展);重视文化的传承等。

(2)特点:出现总结性著作;中西科技文化交流;发展速度放缓。

(3)启示:开放包容的社会环境激发创新活力;发展科技要总结与创新并重;国家统一是科技发展的前提等。

同课章节目录