26版高中同步章末达标检测卷 必修第一册中图地理 期末达标检测卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 26版高中同步章末达标检测卷 必修第一册中图地理 期末达标检测卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 424.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-08-13 16:59:10 | ||

图片预览

文档简介

高中同步章末达标检测卷

期末达标检测卷

全卷满分100分,考试用时75分钟。

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

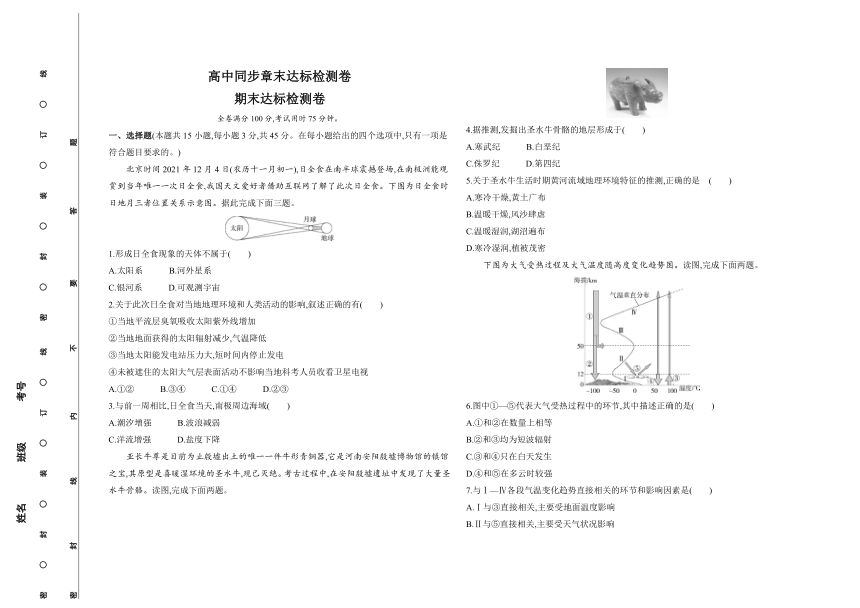

北京时间2021年12月4日(农历十一月初一),日全食在南半球震撼登场,在南极洲能观赏到当年唯一一次日全食,我国天文爱好者借助互联网了解了此次日全食。下图为日全食时日地月三者位置关系示意图。据此完成下面三题。

1.形成日全食现象的天体不属于( )

A.太阳系 B.河外星系

C.银河系 D.可观测宇宙

2.关于此次日全食对当地地理环境和人类活动的影响,叙述正确的有( )

①当地平流层臭氧吸收太阳紫外线增加

②当地地面获得的太阳辐射减少,气温降低

③当地太阳能发电站压力大,短时间内停止发电

④未被遮住的太阳大气层表面活动不影响当地科考人员收看卫星电视

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

3.与前一周相比,日全食当天,南极周边海域( )

A.潮汐增强 B.波浪减弱

C.洋流增强 D.盐度下降

亚长牛尊是目前为止殷墟出土的唯一一件牛形青铜器,它是河南安阳殷墟博物馆的镇馆之宝,其原型是喜暖湿环境的圣水牛,现已灭绝。考古过程中,在安阳殷墟遗址中发现了大量圣水牛骨骼。读图,完成下面两题。

4.据推测,发掘出圣水牛骨骼的地层形成于( )

A.寒武纪 B.白垩纪

C.侏罗纪 D.第四纪

5.关于圣水牛生活时期黄河流域地理环境特征的推测,正确的是 ( )

A.寒冷干燥,黄土广布

B.温暖干燥,风沙肆虐

C.温暖湿润,湖沼遍布

D.寒冷湿润,植被茂密

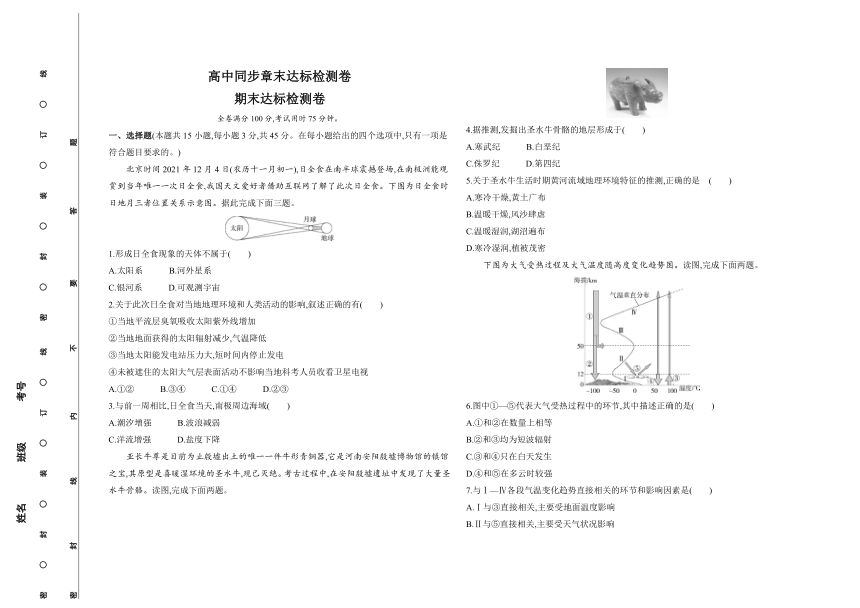

下图为大气受热过程及大气温度随高度变化趋势图。读图,完成下面两题。

6.图中①—⑤代表大气受热过程中的环节,其中描述正确的是( )

A.①和②在数量上相等

B.②和③均为短波辐射

C.③和④只在白天发生

D.④和⑤在多云时较强

7.与Ⅰ—Ⅳ各段气温变化趋势直接相关的环节和影响因素是( )

A.Ⅰ与③直接相关,主要受地面温度影响

B.Ⅱ与⑤直接相关,主要受天气状况影响

C.Ⅲ与②直接相关,主要受纬度位置影响

D.Ⅳ与①直接相关,主要受距日远近影响

滑雪赛事是体育项目中对气象条件要求较为苛刻的赛事之一,如跳台滑雪要求瞬时风速小于3 m/s,高山滑雪则要求天气状况好,能见度大于2 km。2022年某冬季运动会的室外赛事在北京市延庆区和河北省张家口市崇礼区进行,两地地形复杂,山谷风环流强盛,下图示意延庆某气象站冬季记录的山谷风风向、风速变化(箭头表示风向,箭头的长短表示风速的大小)。据此完成下面两题。

8.该气象站谷风环流的示意图是( )

9.由图推测谷风对本次赛事可能产生的影响是( )

A.风力比山风小,有利于跳台滑雪的进行

B.持续时间较长,有利于赛道污染物扩散

C.容易形成云雾,不利于高山滑雪的进行

D.降低坡面温度,有利于保持赛道积雪量

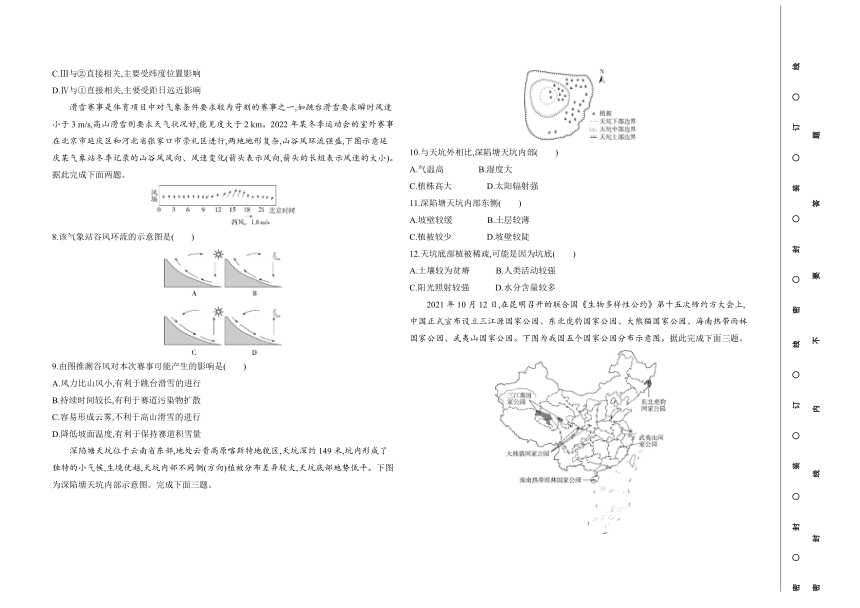

深陷塘天坑位于云南省东部,地处云贵高原喀斯特地貌区,天坑深约149米,坑内形成了独特的小气候,生境优越,天坑内部不同侧(方向)植被分布差异较大,天坑底部地势低平。下图为深陷塘天坑内部示意图。完成下面三题。

10.与天坑外相比,深陷塘天坑内部( )

A.气温高 B.湿度大

C.植株高大 D.太阳辐射强

11.深陷塘天坑内部东侧( )

A.坡壁较缓 B.土层较薄

C.植被较少 D.坡壁较陡

12.天坑底部植被稀疏,可能是因为坑底( )

A.土壤较为贫瘠 B.人类活动较强

C.阳光照射较强 D.水分含量较多

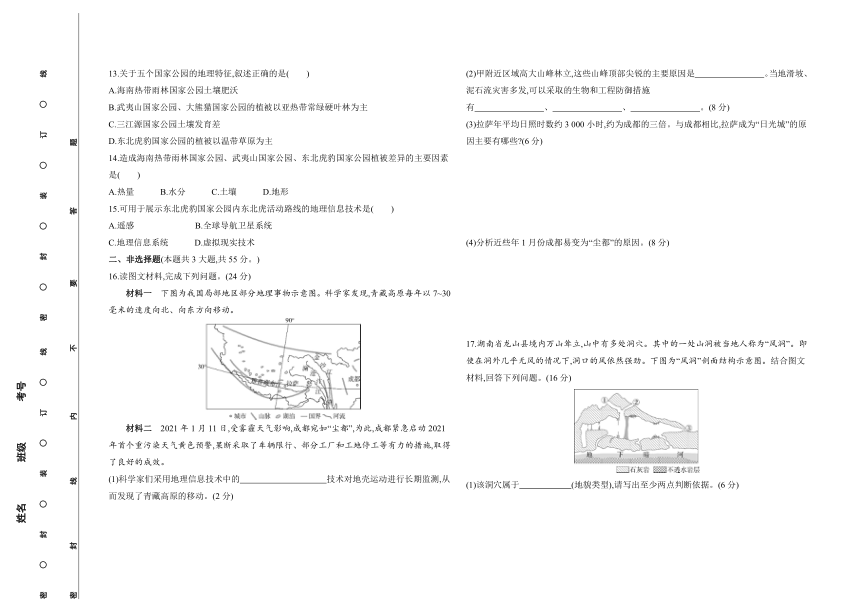

2021年10月12日,在昆明召开的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上,中国正式宣布设立三江源国家公园、东北虎豹国家公园、大熊猫国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园。下图为我国五个国家公园分布示意图。据此完成下面三题。

13.关于五个国家公园的地理特征,叙述正确的是( )

A.海南热带雨林国家公园土壤肥沃

B.武夷山国家公园、大熊猫国家公园的植被以亚热带常绿硬叶林为主

C.三江源国家公园土壤发育差

D.东北虎豹国家公园的植被以温带草原为主

14.造成海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园、东北虎豹国家公园植被差异的主要因素是( )

A.热量 B.水分 C.土壤 D.地形

15.可用于展示东北虎豹国家公园内东北虎活动路线的地理信息技术是( )

A.遥感 B.全球导航卫星系统

C.地理信息系统 D.虚拟现实技术

二、非选择题(本题共3大题,共55分。)

16.读图文材料,完成下列问题。(24分)

材料一 下图为我国局部地区部分地理事物示意图。科学家发现,青藏高原每年以7~30毫米的速度向北、向东方向移动。

材料二 2021年1月11日,受雾霾天气影响,成都宛如“尘都”,为此,成都紧急启动2021年首个重污染天气黄色预警,果断采取了车辆限行、部分工厂和工地停工等有力的措施,取得了良好的成效。

(1)科学家们采用地理信息技术中的 技术对地壳运动进行长期监测,从而发现了青藏高原的移动。(2分)

(2)甲附近区域高大山峰林立,这些山峰顶部尖锐的主要原因是 。当地滑坡、泥石流灾害多发,可以采取的生物和工程防御措施有 、 、 。(8分)

(3)拉萨年平均日照时数约3 000小时,约为成都的三倍。与成都相比,拉萨成为“日光城”的原因主要有哪些 (6分)

(4)分析近些年1月份成都易变为“尘都”的原因。(8分)

17.湖南省龙山县境内万山耸立,山中有多处洞穴。其中的一处山洞被当地人称为“风洞”。即使在洞外几乎无风的情况下,洞口的风依然强劲。下图为“风洞”剖面结构示意图。结合图文材料,回答下列问题。(16分)

(1)该洞穴属于 (地貌类型),请写出至少两点判断依据。(6分)

(2)运用水循环原理,解释该洞穴中地下暗河水量丰富的原因。(6分)

(3)洞口③处终年风力强劲,且风向随季节转换而改变。请在冬夏两季中任选一个季节,运用热力环流原理,用图示的方法说明该洞口处风形成的原因。(所选季节标注在图中)(4分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

法国小说家儒勒·凡尔纳的小说《海底两万里》讲述了19世纪60年代法国博物学家阿罗纳克斯教授一行乘坐鹦鹉螺号潜艇,跟随尼摩船长沿下图所示航线环球海底冒险的故事。

(1)描述乙—丙段航线所经过的大洋表层海水盐度变化空间分布规律。(4分)

我看见了鹰鱼类……它们特别喜欢居住在这一带水中……简直是看不完,打不尽……当鹦鹉螺号从它们拥挤的队伍中间打开一条道路的时候……

——摘自《海底两万里》

(2)判断甲、乙、丙、丁四处中最可能见到鱼群“看不完,打不尽”景象的海域,并说明判断理由。(4分)

一直到(2月15日)下午五点,我都在整理笔记。这时,我觉得极其闷热……不得不脱去了身上的丝质外衣。这种现象难以理解……况且,鹦鹉螺号潜在水里,潜艇内的温度理应不会升高。

——摘自《海底两万里》

(3)说明阿罗纳克斯教授认为在戊处不应该出现上述现象的原因。(3分)

大约下午三点的时候,波浪更加汹涌,海水疯狂上涨,鹦鹉螺号突然撞到了一处礁石,并搁浅下来……我向尼摩船长表明了我认为船难以回到海中的理由,他却不以为然地说:“五天之后就是满月……船会重新回到海中。”

——摘自《海底两万里》

(4)说明尼摩船长判断“船会重新回到海中”的科学依据。(4分)

答案全解全析

1.B 图中显示形成日全食的天体主要是太阳、地球和月球,它们均属于太阳系,包含在银河系和可观测宇宙中;河外星系是银河系之外的天体系统,因此形成日全食现象的天体不属于河外星系。故选B。

2.D 日全食发生时,太阳光球层被月球遮住,当地平流层臭氧吸收太阳紫外线减少,①错;当地地面获得的太阳辐射减少,气温降低,②对;当地太阳能发电站压力大,短时间内停止发电,③对;日全食时太阳色球层、日冕层未被遮住,色球层的耀斑会干扰地球电离层,影响当地科考人员收看卫星电视,④错。故选D。

3.A 材料显示,日全食发生在农历十一月初一,正值天文大潮前后,与前一周相比,日全食当天南极周边海域潮汐增强,A对;波浪和洋流受风力影响大,盐度与降水量、蒸发量关系较大,排除B、C、D。

4.D 牛属于哺乳动物(新生代的典型动物),且亚长牛尊在殷墟遗址中被发现,说明其与人类同处一个时期,则该处地层形成于第四纪,D正确。

5.C 圣水牛喜暖湿环境,故圣水牛生活时期黄河流域的地理环境特征应为温暖湿润,湖沼遍布,C正确,A、B、D错误。

6.D ①处于地球高层大气,②位于地球的平流层和对流层,太阳辐射经过地球大气时,会被大气削弱,而地球大气从地面向上密度越来越小,导致削弱作用越来越小,因此在数量上,①大于②,A错误。③是地面长波辐射,B错误。③为地面辐射,④由大气指向地面,为大气逆辐射,二者白天和夜晚都可以发生,C错误。⑤代表云的反射作用,云量越大,云层越厚,云的位置越低,云的反射作用越强;④表示大气逆辐射,当夜晚多云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射会越强,D正确。

7.A Ⅰ段表示对流层气温变化特点,③代表地面辐射,根据所学可知,地面是对流层大气主要的直接热源,A正确;Ⅱ段表示平流层气温变化特点,平流层气温随高度增加而增加,这是因为平流层的热量来源于臭氧吸收太阳光中的紫外线,由于平流层基本上没有水汽和杂质,不会形成各种天气现象,也因此气温变化趋势不受天气状况影响,B错误;Ⅲ段气温随高度增加而递减,是由于该段没有吸收紫外线的臭氧,C错误;Ⅳ段气温持续升高是高层大气直接吸收太阳辐射增温导致的,D错误。

8.A 根据所学知识,白天山坡升温快,气流上升,山谷上方同高度的空气升温较慢,气流下沉,促使山谷的暖空气向山坡流动形成谷风,A对。

9.C 读图可知,山风持续时间较长,风力小于谷风,A、B错;谷风沿山坡上行时,气温降低,水汽凝结,容易在山腰形成云雾,降低能见度,不利于高山滑雪的进行,C对;谷风较山风气温高,不利于保持赛道积雪量,D错。

10.B 深陷塘天坑内部较为封闭,地势低,周边地势较高,接收太阳辐射少,气温低,空气湿度大,B正确,A、D错误;天坑内部面积较小,接收太阳辐射少,且土层较薄,植株较天坑外矮小,C错误。

11.A 天坑内部东侧植被分布多于西侧,说明东侧植被的生长条件好,可能是因为东侧坡壁较缓,土层较厚,植被更易扎根和吸收养分。故选A。

12.D 天坑底部地势低平,水流易汇集,且地下水易出露,在坑底汇集形成水池,水分含量较多,不利于植被生长,导致坑底植被稀疏,D正确;坑底地势低平,利于泥沙沉积,土层相对较厚,并不比其他区域贫瘠,A错误;深陷塘天坑底部人类活动较少,B错误;受天坑坑壁阻挡,天坑底部阳光照射较弱,C错误。

13.C 海南热带雨林国家公园地处热带,全年气温高,微生物活跃,土壤有机质分解快、积累少,土壤不肥沃,A错。武夷山国家公园、大熊猫国家公园位于亚热带季风气候区,植被以亚热带常绿阔叶林为主,B错。三江源国家公园位于青藏高原上,海拔高,气温低,植被少,土壤发育差,C对。东北虎豹国家公园植被以温带针阔叶混交林为主,D错。

14.A 海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园、东北虎豹国家公园分别位于热带、亚热带和温带,造成三地植被差异的主要因素是热量,选A。

15.C 遥感可用于监测东北虎生存环境的变化;全球导航卫星系统可提供东北虎活动的地理坐标;虚拟现实技术可用来虚拟演示东北虎的栖息地环境,但其不属于地理信息技术;地理信息系统可以利用计算机将获取的东北虎活动信息绘制成地图,显示出东北虎活动路线,故选C。

16.答案 (1)全球导航卫星系统(2分) (2)冰川侵蚀(2分) 植树造林(封山育草)(2分) 修筑拦水坝(堤坝)(2分) 修筑护坡工程(2分) (3)海拔高,空气稀薄,大气削弱的太阳辐射少;地势高且晴天多,日照时间长;大气洁净,透明度好。(每点2分,共6分) (4)该月大气较稳定,多逆温现象,污染物不易扩散;(2分)降水少,天气晴朗;(2分)近年来,人口、车辆激增,工业不断发展,排放出大量污染物;(2分)位于四川盆地,地形不利于污染物扩散。(2分)

解析 (1)利用全球导航卫星系统的定位功能可以长期监测地壳运动。(2)甲位于横断山脉,山峰顶部海拔高,温度较低,冰川发育,冰川侵蚀作用强,形成角锋地貌,山峰顶部尖锐。防御滑坡、泥石流的生物措施主要包括植树造林、封山育草,工程措施主要包括修筑护坡工程阻挡滑坡和修建拦水坝调蓄径流等。(3)与成都相比,拉萨海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;工业活动少,污染少,大气洁净,透明度好;地势高且晴天多,云雨天气少,日照时间长。因此拉萨成为“日光城”。(4)成都位于四川盆地,地形较为封闭,容易出现逆温现象,大气稳定,污染物不易扩散;1月降水少,天气晴朗,对空气的净化能力弱,污染严重;成都作为西南地区规模较大的城市,人口数量多,工业规模大,车辆多,污染物排放量大。

17.答案 (1)喀斯特地貌(2分) 判断依据:山体广泛分布着石灰岩;洞内发育石钟乳、石笋等。(合理即可,每点2分,共4分) (2)该区域降水丰富,(2分)石灰岩地区地表水易下渗,(2分)下渗水流受不透水岩层影响,无法继续下渗,因而汇集形成地下暗河,即形成地下径流。(2分) (3)根据选择的季节,在图中正确标注洞内外气温高、低差异;(2分)绘出上升气流、下沉气流、洞口③处空气运动方向。(2分)

若选冬季,则绘图及标注如下左图所示;若选夏季,则绘图及标注如下右图所示。

解析 (1)该洞穴位于湖南,降水多,组成岩石为石灰岩,洞内发育石笋、石柱、石钟乳等典型地下喀斯特地貌,溶洞与地下暗河相通,根据这些信息可判断该洞穴属于喀斯特地貌。(2)该地属于亚热带季风气候,降水丰富;该洞穴分布着石灰岩,透水性强,地表水易下渗;地下暗河下方为不透水岩层,下渗水流无法继续下渗,汇集成地下径流。(3)溶洞内气温终年恒定,冬季溶洞内的气温比洞外高,洞内出现上升气流,气压降低,风从洞外吹向洞内;夏季溶洞内的气温比洞外低,洞内出现下沉气流,气压升高,风从洞内吹向洞外。

18.答案 (1)从乙处到北回归线附近,表层海水盐度升高;从北回归线到赤道,表层海水盐度降低;从赤道到南回归线,表层海水盐度升高;从南回归线到丙处,表层海水盐度降低。(每点1分,共4分) (2)丁海域。(2分) 理由:此处寒、暖流交汇,易形成大渔场。(2分) (3)地处中纬度,(1分)冬季表层水温较低,(1分)且海水温度随深度增加而降低。(1分) (4)满月出现在农历十五前后,(2分)此时会出现天文大潮,潮水会涨到很高的位置,利于船只脱困。(2分)

解析 (1)乙—丙段航线大约经过北纬40°至南纬60°的大西洋,根据表层海水平均盐度的纬度分布特征即可推知该段航线所经过的大洋表层海水盐度变化空间分布规律。(2)在大渔场最可能见到鱼群“看不完,打不尽”的景象,寒暖流交汇处容易形成大渔场。读图可知,丁海域位于寒暖流交汇处,可能形成大渔场;甲海域主要为暖流流经,乙、丙两海域主要为寒流流经,海水扰动都小于丁海域,无法形成大渔场。(3)读图可知,戊处位于中纬度地中海海域,根据文字材料“2月15日”判断,此时为冬季,表层海水温度较低,且从表层到海底,海水温度呈递减的趋势,因此阿罗纳克斯教授认为在戊处不应该出现材料所述现象。(4)满月时会出现天文大潮,潮水上涨很高,能帮助船只脱困,使其重回海中。

期末达标检测卷

全卷满分100分,考试用时75分钟。

一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

北京时间2021年12月4日(农历十一月初一),日全食在南半球震撼登场,在南极洲能观赏到当年唯一一次日全食,我国天文爱好者借助互联网了解了此次日全食。下图为日全食时日地月三者位置关系示意图。据此完成下面三题。

1.形成日全食现象的天体不属于( )

A.太阳系 B.河外星系

C.银河系 D.可观测宇宙

2.关于此次日全食对当地地理环境和人类活动的影响,叙述正确的有( )

①当地平流层臭氧吸收太阳紫外线增加

②当地地面获得的太阳辐射减少,气温降低

③当地太阳能发电站压力大,短时间内停止发电

④未被遮住的太阳大气层表面活动不影响当地科考人员收看卫星电视

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

3.与前一周相比,日全食当天,南极周边海域( )

A.潮汐增强 B.波浪减弱

C.洋流增强 D.盐度下降

亚长牛尊是目前为止殷墟出土的唯一一件牛形青铜器,它是河南安阳殷墟博物馆的镇馆之宝,其原型是喜暖湿环境的圣水牛,现已灭绝。考古过程中,在安阳殷墟遗址中发现了大量圣水牛骨骼。读图,完成下面两题。

4.据推测,发掘出圣水牛骨骼的地层形成于( )

A.寒武纪 B.白垩纪

C.侏罗纪 D.第四纪

5.关于圣水牛生活时期黄河流域地理环境特征的推测,正确的是 ( )

A.寒冷干燥,黄土广布

B.温暖干燥,风沙肆虐

C.温暖湿润,湖沼遍布

D.寒冷湿润,植被茂密

下图为大气受热过程及大气温度随高度变化趋势图。读图,完成下面两题。

6.图中①—⑤代表大气受热过程中的环节,其中描述正确的是( )

A.①和②在数量上相等

B.②和③均为短波辐射

C.③和④只在白天发生

D.④和⑤在多云时较强

7.与Ⅰ—Ⅳ各段气温变化趋势直接相关的环节和影响因素是( )

A.Ⅰ与③直接相关,主要受地面温度影响

B.Ⅱ与⑤直接相关,主要受天气状况影响

C.Ⅲ与②直接相关,主要受纬度位置影响

D.Ⅳ与①直接相关,主要受距日远近影响

滑雪赛事是体育项目中对气象条件要求较为苛刻的赛事之一,如跳台滑雪要求瞬时风速小于3 m/s,高山滑雪则要求天气状况好,能见度大于2 km。2022年某冬季运动会的室外赛事在北京市延庆区和河北省张家口市崇礼区进行,两地地形复杂,山谷风环流强盛,下图示意延庆某气象站冬季记录的山谷风风向、风速变化(箭头表示风向,箭头的长短表示风速的大小)。据此完成下面两题。

8.该气象站谷风环流的示意图是( )

9.由图推测谷风对本次赛事可能产生的影响是( )

A.风力比山风小,有利于跳台滑雪的进行

B.持续时间较长,有利于赛道污染物扩散

C.容易形成云雾,不利于高山滑雪的进行

D.降低坡面温度,有利于保持赛道积雪量

深陷塘天坑位于云南省东部,地处云贵高原喀斯特地貌区,天坑深约149米,坑内形成了独特的小气候,生境优越,天坑内部不同侧(方向)植被分布差异较大,天坑底部地势低平。下图为深陷塘天坑内部示意图。完成下面三题。

10.与天坑外相比,深陷塘天坑内部( )

A.气温高 B.湿度大

C.植株高大 D.太阳辐射强

11.深陷塘天坑内部东侧( )

A.坡壁较缓 B.土层较薄

C.植被较少 D.坡壁较陡

12.天坑底部植被稀疏,可能是因为坑底( )

A.土壤较为贫瘠 B.人类活动较强

C.阳光照射较强 D.水分含量较多

2021年10月12日,在昆明召开的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上,中国正式宣布设立三江源国家公园、东北虎豹国家公园、大熊猫国家公园、海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园。下图为我国五个国家公园分布示意图。据此完成下面三题。

13.关于五个国家公园的地理特征,叙述正确的是( )

A.海南热带雨林国家公园土壤肥沃

B.武夷山国家公园、大熊猫国家公园的植被以亚热带常绿硬叶林为主

C.三江源国家公园土壤发育差

D.东北虎豹国家公园的植被以温带草原为主

14.造成海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园、东北虎豹国家公园植被差异的主要因素是( )

A.热量 B.水分 C.土壤 D.地形

15.可用于展示东北虎豹国家公园内东北虎活动路线的地理信息技术是( )

A.遥感 B.全球导航卫星系统

C.地理信息系统 D.虚拟现实技术

二、非选择题(本题共3大题,共55分。)

16.读图文材料,完成下列问题。(24分)

材料一 下图为我国局部地区部分地理事物示意图。科学家发现,青藏高原每年以7~30毫米的速度向北、向东方向移动。

材料二 2021年1月11日,受雾霾天气影响,成都宛如“尘都”,为此,成都紧急启动2021年首个重污染天气黄色预警,果断采取了车辆限行、部分工厂和工地停工等有力的措施,取得了良好的成效。

(1)科学家们采用地理信息技术中的 技术对地壳运动进行长期监测,从而发现了青藏高原的移动。(2分)

(2)甲附近区域高大山峰林立,这些山峰顶部尖锐的主要原因是 。当地滑坡、泥石流灾害多发,可以采取的生物和工程防御措施有 、 、 。(8分)

(3)拉萨年平均日照时数约3 000小时,约为成都的三倍。与成都相比,拉萨成为“日光城”的原因主要有哪些 (6分)

(4)分析近些年1月份成都易变为“尘都”的原因。(8分)

17.湖南省龙山县境内万山耸立,山中有多处洞穴。其中的一处山洞被当地人称为“风洞”。即使在洞外几乎无风的情况下,洞口的风依然强劲。下图为“风洞”剖面结构示意图。结合图文材料,回答下列问题。(16分)

(1)该洞穴属于 (地貌类型),请写出至少两点判断依据。(6分)

(2)运用水循环原理,解释该洞穴中地下暗河水量丰富的原因。(6分)

(3)洞口③处终年风力强劲,且风向随季节转换而改变。请在冬夏两季中任选一个季节,运用热力环流原理,用图示的方法说明该洞口处风形成的原因。(所选季节标注在图中)(4分)

18.阅读图文材料,完成下列要求。(15分)

法国小说家儒勒·凡尔纳的小说《海底两万里》讲述了19世纪60年代法国博物学家阿罗纳克斯教授一行乘坐鹦鹉螺号潜艇,跟随尼摩船长沿下图所示航线环球海底冒险的故事。

(1)描述乙—丙段航线所经过的大洋表层海水盐度变化空间分布规律。(4分)

我看见了鹰鱼类……它们特别喜欢居住在这一带水中……简直是看不完,打不尽……当鹦鹉螺号从它们拥挤的队伍中间打开一条道路的时候……

——摘自《海底两万里》

(2)判断甲、乙、丙、丁四处中最可能见到鱼群“看不完,打不尽”景象的海域,并说明判断理由。(4分)

一直到(2月15日)下午五点,我都在整理笔记。这时,我觉得极其闷热……不得不脱去了身上的丝质外衣。这种现象难以理解……况且,鹦鹉螺号潜在水里,潜艇内的温度理应不会升高。

——摘自《海底两万里》

(3)说明阿罗纳克斯教授认为在戊处不应该出现上述现象的原因。(3分)

大约下午三点的时候,波浪更加汹涌,海水疯狂上涨,鹦鹉螺号突然撞到了一处礁石,并搁浅下来……我向尼摩船长表明了我认为船难以回到海中的理由,他却不以为然地说:“五天之后就是满月……船会重新回到海中。”

——摘自《海底两万里》

(4)说明尼摩船长判断“船会重新回到海中”的科学依据。(4分)

答案全解全析

1.B 图中显示形成日全食的天体主要是太阳、地球和月球,它们均属于太阳系,包含在银河系和可观测宇宙中;河外星系是银河系之外的天体系统,因此形成日全食现象的天体不属于河外星系。故选B。

2.D 日全食发生时,太阳光球层被月球遮住,当地平流层臭氧吸收太阳紫外线减少,①错;当地地面获得的太阳辐射减少,气温降低,②对;当地太阳能发电站压力大,短时间内停止发电,③对;日全食时太阳色球层、日冕层未被遮住,色球层的耀斑会干扰地球电离层,影响当地科考人员收看卫星电视,④错。故选D。

3.A 材料显示,日全食发生在农历十一月初一,正值天文大潮前后,与前一周相比,日全食当天南极周边海域潮汐增强,A对;波浪和洋流受风力影响大,盐度与降水量、蒸发量关系较大,排除B、C、D。

4.D 牛属于哺乳动物(新生代的典型动物),且亚长牛尊在殷墟遗址中被发现,说明其与人类同处一个时期,则该处地层形成于第四纪,D正确。

5.C 圣水牛喜暖湿环境,故圣水牛生活时期黄河流域的地理环境特征应为温暖湿润,湖沼遍布,C正确,A、B、D错误。

6.D ①处于地球高层大气,②位于地球的平流层和对流层,太阳辐射经过地球大气时,会被大气削弱,而地球大气从地面向上密度越来越小,导致削弱作用越来越小,因此在数量上,①大于②,A错误。③是地面长波辐射,B错误。③为地面辐射,④由大气指向地面,为大气逆辐射,二者白天和夜晚都可以发生,C错误。⑤代表云的反射作用,云量越大,云层越厚,云的位置越低,云的反射作用越强;④表示大气逆辐射,当夜晚多云,特别是浓密的低云时,大气逆辐射会越强,D正确。

7.A Ⅰ段表示对流层气温变化特点,③代表地面辐射,根据所学可知,地面是对流层大气主要的直接热源,A正确;Ⅱ段表示平流层气温变化特点,平流层气温随高度增加而增加,这是因为平流层的热量来源于臭氧吸收太阳光中的紫外线,由于平流层基本上没有水汽和杂质,不会形成各种天气现象,也因此气温变化趋势不受天气状况影响,B错误;Ⅲ段气温随高度增加而递减,是由于该段没有吸收紫外线的臭氧,C错误;Ⅳ段气温持续升高是高层大气直接吸收太阳辐射增温导致的,D错误。

8.A 根据所学知识,白天山坡升温快,气流上升,山谷上方同高度的空气升温较慢,气流下沉,促使山谷的暖空气向山坡流动形成谷风,A对。

9.C 读图可知,山风持续时间较长,风力小于谷风,A、B错;谷风沿山坡上行时,气温降低,水汽凝结,容易在山腰形成云雾,降低能见度,不利于高山滑雪的进行,C对;谷风较山风气温高,不利于保持赛道积雪量,D错。

10.B 深陷塘天坑内部较为封闭,地势低,周边地势较高,接收太阳辐射少,气温低,空气湿度大,B正确,A、D错误;天坑内部面积较小,接收太阳辐射少,且土层较薄,植株较天坑外矮小,C错误。

11.A 天坑内部东侧植被分布多于西侧,说明东侧植被的生长条件好,可能是因为东侧坡壁较缓,土层较厚,植被更易扎根和吸收养分。故选A。

12.D 天坑底部地势低平,水流易汇集,且地下水易出露,在坑底汇集形成水池,水分含量较多,不利于植被生长,导致坑底植被稀疏,D正确;坑底地势低平,利于泥沙沉积,土层相对较厚,并不比其他区域贫瘠,A错误;深陷塘天坑底部人类活动较少,B错误;受天坑坑壁阻挡,天坑底部阳光照射较弱,C错误。

13.C 海南热带雨林国家公园地处热带,全年气温高,微生物活跃,土壤有机质分解快、积累少,土壤不肥沃,A错。武夷山国家公园、大熊猫国家公园位于亚热带季风气候区,植被以亚热带常绿阔叶林为主,B错。三江源国家公园位于青藏高原上,海拔高,气温低,植被少,土壤发育差,C对。东北虎豹国家公园植被以温带针阔叶混交林为主,D错。

14.A 海南热带雨林国家公园、武夷山国家公园、东北虎豹国家公园分别位于热带、亚热带和温带,造成三地植被差异的主要因素是热量,选A。

15.C 遥感可用于监测东北虎生存环境的变化;全球导航卫星系统可提供东北虎活动的地理坐标;虚拟现实技术可用来虚拟演示东北虎的栖息地环境,但其不属于地理信息技术;地理信息系统可以利用计算机将获取的东北虎活动信息绘制成地图,显示出东北虎活动路线,故选C。

16.答案 (1)全球导航卫星系统(2分) (2)冰川侵蚀(2分) 植树造林(封山育草)(2分) 修筑拦水坝(堤坝)(2分) 修筑护坡工程(2分) (3)海拔高,空气稀薄,大气削弱的太阳辐射少;地势高且晴天多,日照时间长;大气洁净,透明度好。(每点2分,共6分) (4)该月大气较稳定,多逆温现象,污染物不易扩散;(2分)降水少,天气晴朗;(2分)近年来,人口、车辆激增,工业不断发展,排放出大量污染物;(2分)位于四川盆地,地形不利于污染物扩散。(2分)

解析 (1)利用全球导航卫星系统的定位功能可以长期监测地壳运动。(2)甲位于横断山脉,山峰顶部海拔高,温度较低,冰川发育,冰川侵蚀作用强,形成角锋地貌,山峰顶部尖锐。防御滑坡、泥石流的生物措施主要包括植树造林、封山育草,工程措施主要包括修筑护坡工程阻挡滑坡和修建拦水坝调蓄径流等。(3)与成都相比,拉萨海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;工业活动少,污染少,大气洁净,透明度好;地势高且晴天多,云雨天气少,日照时间长。因此拉萨成为“日光城”。(4)成都位于四川盆地,地形较为封闭,容易出现逆温现象,大气稳定,污染物不易扩散;1月降水少,天气晴朗,对空气的净化能力弱,污染严重;成都作为西南地区规模较大的城市,人口数量多,工业规模大,车辆多,污染物排放量大。

17.答案 (1)喀斯特地貌(2分) 判断依据:山体广泛分布着石灰岩;洞内发育石钟乳、石笋等。(合理即可,每点2分,共4分) (2)该区域降水丰富,(2分)石灰岩地区地表水易下渗,(2分)下渗水流受不透水岩层影响,无法继续下渗,因而汇集形成地下暗河,即形成地下径流。(2分) (3)根据选择的季节,在图中正确标注洞内外气温高、低差异;(2分)绘出上升气流、下沉气流、洞口③处空气运动方向。(2分)

若选冬季,则绘图及标注如下左图所示;若选夏季,则绘图及标注如下右图所示。

解析 (1)该洞穴位于湖南,降水多,组成岩石为石灰岩,洞内发育石笋、石柱、石钟乳等典型地下喀斯特地貌,溶洞与地下暗河相通,根据这些信息可判断该洞穴属于喀斯特地貌。(2)该地属于亚热带季风气候,降水丰富;该洞穴分布着石灰岩,透水性强,地表水易下渗;地下暗河下方为不透水岩层,下渗水流无法继续下渗,汇集成地下径流。(3)溶洞内气温终年恒定,冬季溶洞内的气温比洞外高,洞内出现上升气流,气压降低,风从洞外吹向洞内;夏季溶洞内的气温比洞外低,洞内出现下沉气流,气压升高,风从洞内吹向洞外。

18.答案 (1)从乙处到北回归线附近,表层海水盐度升高;从北回归线到赤道,表层海水盐度降低;从赤道到南回归线,表层海水盐度升高;从南回归线到丙处,表层海水盐度降低。(每点1分,共4分) (2)丁海域。(2分) 理由:此处寒、暖流交汇,易形成大渔场。(2分) (3)地处中纬度,(1分)冬季表层水温较低,(1分)且海水温度随深度增加而降低。(1分) (4)满月出现在农历十五前后,(2分)此时会出现天文大潮,潮水会涨到很高的位置,利于船只脱困。(2分)

解析 (1)乙—丙段航线大约经过北纬40°至南纬60°的大西洋,根据表层海水平均盐度的纬度分布特征即可推知该段航线所经过的大洋表层海水盐度变化空间分布规律。(2)在大渔场最可能见到鱼群“看不完,打不尽”的景象,寒暖流交汇处容易形成大渔场。读图可知,丁海域位于寒暖流交汇处,可能形成大渔场;甲海域主要为暖流流经,乙、丙两海域主要为寒流流经,海水扰动都小于丁海域,无法形成大渔场。(3)读图可知,戊处位于中纬度地中海海域,根据文字材料“2月15日”判断,此时为冬季,表层海水温度较低,且从表层到海底,海水温度呈递减的趋势,因此阿罗纳克斯教授认为在戊处不应该出现材料所述现象。(4)满月时会出现天文大潮,潮水上涨很高,能帮助船只脱困,使其重回海中。