6《古代人类的迁徙和区域文化的形成》教学课件-统编版高中历史(2019)选择性必修三(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 6《古代人类的迁徙和区域文化的形成》教学课件-统编版高中历史(2019)选择性必修三(共28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-08-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

课程名称 古代人类的迁徙和区域文化的形成

学科 历史

年级 高二

上/下学期 下学期

单元主题 从石柱到摩天楼的文化交融密码

广袤无垠的草原如同一幅流动的画卷,见证了无数游牧民族的兴衰更替与迁徙征途。他们,像是草原上的风,自由而不羁,骑着骏马,追逐着水草丰美的土地,演绎着一段段波澜壮阔的历史篇章。这节课让我们随着5800年前印欧人的草原马蹄声来感受这场震撼人心的人类生命旅程。

印欧语系发展过程

BC3800年(公元前3800)至AD2000年(公元2000)

思考:从中你看到了什么?

一、源远流长的中国文化

二、丰富多样的世界文化

三、人口迁徙、文化交流与认同

四、商路、贸易与文化交流

五、战争与文化交锋

六、文化的传承与保护

七、信息革命与人类文化共享

文化的内涵(独特性)及多样性

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

选择性必修3《文化交流与传播》

基于核心素养的高二历史大单元教学实践

6.古代人类的迁徙和区域文化的形成

7.近代殖民活动和人类的跨地域转移

8.现代社会的移民和多元文化

全书感知

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

——从石柱到摩天楼的文化交融密码

课程标准:通过了解各个历史阶段世界各地区不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响,以及人口迁徙和移民社会中出现的文化认同问题。

第六课:古代篇——石柱上的文明博弈

第七课:近代篇——殖民砖瓦中文化的碰撞与认同

第八课:现代篇——都市摩天楼里的多元文化

单元感知

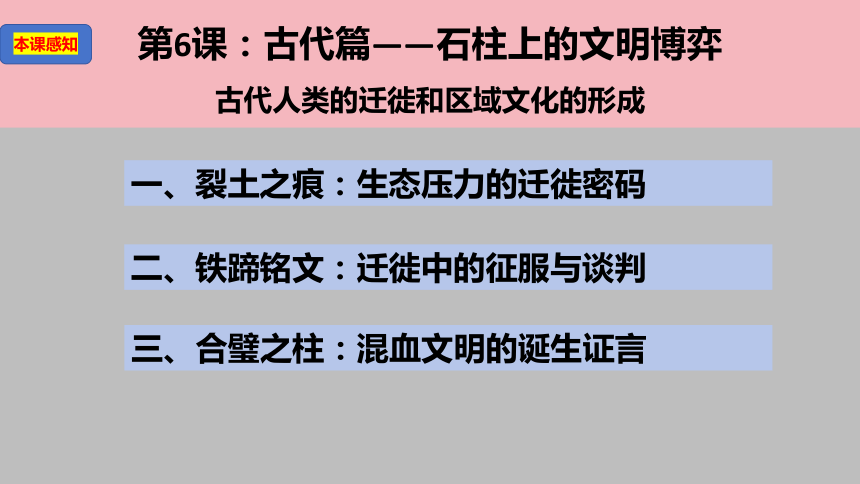

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

古代人类的迁徙和区域文化的形成

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

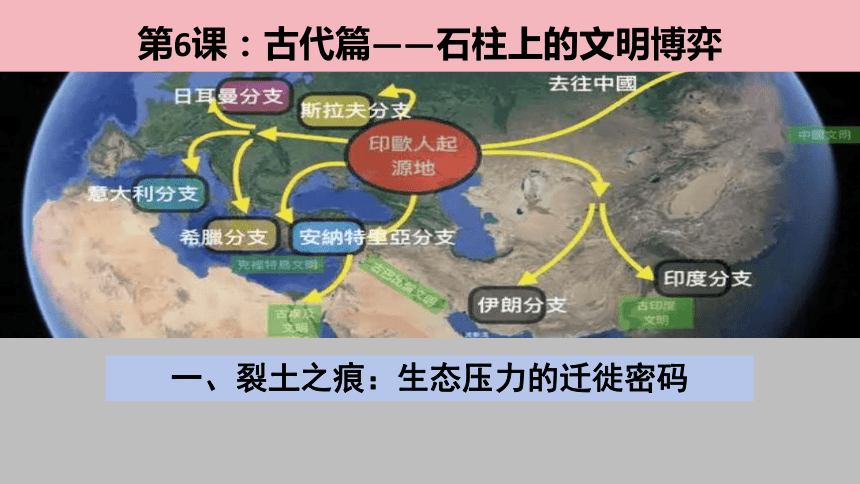

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

本课感知

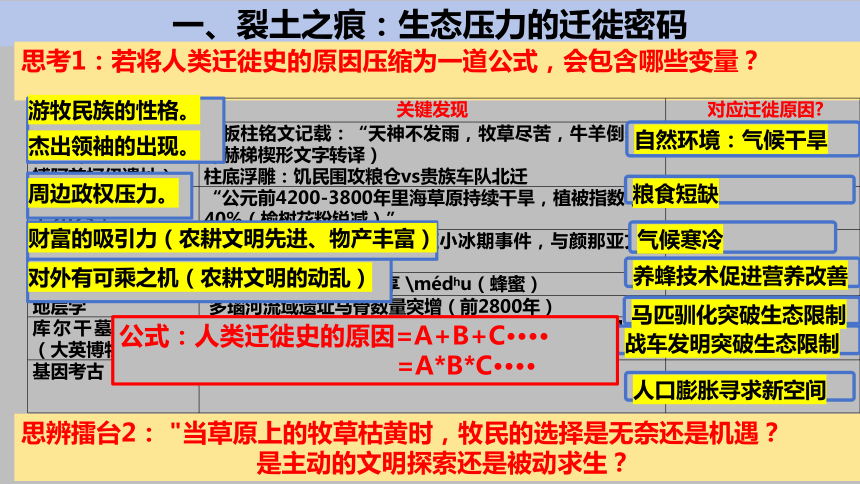

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

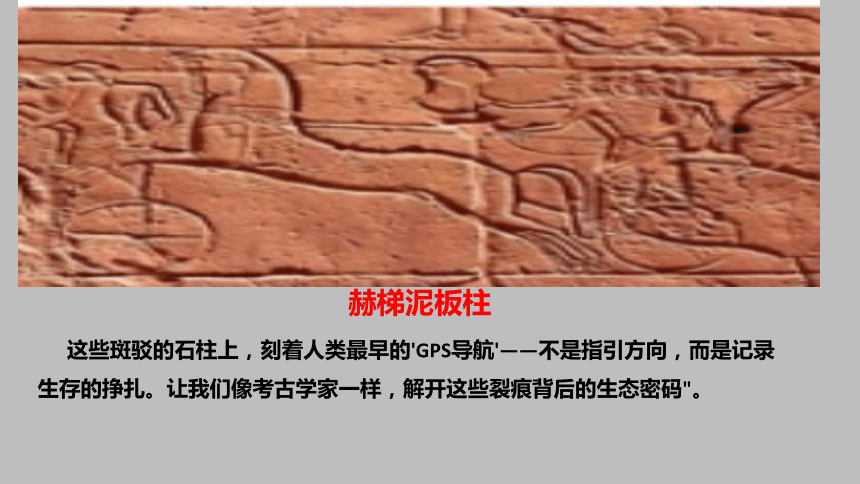

这些斑驳的石柱上,刻着人类最早的'GPS导航'——不是指引方向,而是记录生存的挣扎。让我们像考古学家一样,解开这些裂痕背后的生态密码"。

赫梯泥板柱

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

思考1:若将人类迁徙史的原因压缩为一道公式,会包含哪些变量?

迁徙证据类型 关键发现 对应迁徙原因

赫梯《干旱预警泥板柱》(前1800年,搏阿兹柯伊遗址) 泥板柱铭文记载:“天神不发雨,牧草尽苦,牛羊倒毙”(赫梯楔形文字转译) 柱底浮雕:饥民围攻粮仓vs贵族车队北迁

《中亚孢粉数据库》(2023) “公元前4200-3800年里海草原持续干旱,植被指数下降40%(榆树花粉锐减)”

阿尔泰山冰芯报告(Nature,2024) “氧同位素δ18O异常值印证小冰期事件,与颜那亚文化南迁时间吻合”

古语言学 梵语/希腊语/拉丁语共享 \méd u(蜂蜜)

地层学 多瑙河流域遗址马骨数量突增(前2800年)

库尔干墓葬出土物(大英博物馆藏) “陪葬的辐条轮战车(约前2000年)使游牧族群获机动优势(馆藏编号:BM 1897,1011.1)”

基因考古 颜那亚人Y染色体R1b在现代欧洲占60%↑

自然环境:气候干旱

气候寒冷

战车发明突破生态限制

养蜂技术促进营养改善

马匹驯化突破生态限制

粮食短缺

人口膨胀寻求新空间

游牧民族的性格。

杰出领袖的出现。

周边政权压力。

对外有可乘之机(农耕文明的动乱)

思辨擂台2: "当草原上的牧草枯黄时,牧民的选择是无奈还是机遇?

是主动的文明探索还是被动求生?

公式:人类迁徙史的原因=A+B+C····

=A*B*C····

财富的吸引力(农耕文明先进、物产丰富)

"铁蹄踏过的土地,是剑与火的记忆?还是羊毛换小麦的契约?建筑上的铭文是征服者的自夸,还是文明间的谈判桌?

理论升华

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

印欧人

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务1:画出印欧人游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?人种?国家?涉及区域文明?)

4

1

2

3

5

6

约BC1200

西欧北部

凯尔特人

约BC2300

欧洲北部

日耳曼人

约BC17

小亚细亚

赫梯人

赫梯帝国

约BC2000

巴尔干半岛

希腊人

希腊文明

约BC6

伊朗高原

波斯人

波斯帝国

约BC1500

印度恒河

雅利安人

印度文明

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务2:画出亚欧游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?人种?国家?涉及区域文明?)

1

2

3

4

5

6

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务2:画出亚欧游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?国家?涉及区域文明?)

古代中国文明

古代印度文明

古代西亚文明

古代罗马希腊文明

古代埃及文明

1

2

3

4

5

6

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

石柱 内容

亚述《战车碾敌纪功碑》(前9世纪,尼姆鲁德宫殿) ”吾以辐轮战车踏平23城,迁其民为奴“(亚述王阿淑尔纳西尔帕二世铭文)

阴碑浮雕 被俘工匠教授亚述人赫梯冶铁术(熔炉图案和楔形文注释)

文字博弈 亚述文书用阿卡德语书写,但保留被征服者神名(如胡里安风暴神)

1259年《卡迭石和约》埃及版本的条约刻于拉美西斯二世底比斯神庙的墙上 赫梯与埃及结束长期战争后缔结条约,除军事互保外嵌入经济合作。埃及底比斯壁画描绘赫梯商人用羊毛织物交换尼罗河小麦,题铭称此为“法老与赫梯兄弟之盟”(Urkunden IV, 1234)。

任务3.根据材料并结合课本,归纳游牧民族迁徙的特点?(角度:时空/形式/内容/方式/影响)

内容:

方式:

技术:

影响:

广泛

持续长;

小规模,逐渐累加

人口/技术/文化/

武力征服,文化渗透;经济谈判

马拉战车(马和铁)

形成多种新的民族,对早期区域文化发展影响深远。

范围:

时间:

规模:

早期文明的互动并非非此即彼的选择题,每一次剑与火开辟的道路,最终被羊毛与小麦的车队填满;每一次贸易都暗藏着权力博弈。

这些铭文既是征服者的自夸(是权力的铭刻),也是文明间的谈判桌(代表文明的妥协与交易)。

理论升华

"铁蹄踏过的土地,是剑与火的记忆?还是羊毛换小麦的契约?建筑上的铭文是征服者的自夸,还是文明间的谈判桌?

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

建筑 迁徙人? 史料证据 如何重构认同?

罗马万神殿穹顶 希腊圆柱式、罗马圆顶/混凝土→ 创新拱券技术

印度阿旃(zhan)陀石窟 波斯火焰纹饰+印度佛教造像佛陀/菩萨(卷发深目)

西班牙拉霍亚遗址人骨分析 本地男性Y染色体I2a单倍群在前2800年地层中消失,被颜那亚移民R1b-M269完全替代(p<0.001)

印度《阿育王法敕柱》(前3世纪,鹿野苑遗址) 柱头四狮:波斯 阿契美尼德柱式 + 印度 转法轮象征+ 希腊鬃毛雕刻技法 铭文内容:用 雅利安语俗文书写佛教戒律,但引入波斯词汇“达磨” 第13号法敕:“朕善待希腊人、波斯人、犍陀罗人…彼等皆可守己法”

摩亨佐达罗"最后屠杀"考古层”---Dales, G. (1964)《摩亨佐达罗的衰落》,宾夕法尼亚大学报告,Fig.19 印度河文明摩亨佐达罗遗址(前1500年)的焚烧层中出土草原风格青铜矛头(Dales, 1964)。

犍陀罗佛像X射线荧光分析报告大都会艺术博物馆技术报告(2023),藏品编号:1987.142.1 青金石颜料来自阿富汗,金箔工艺承袭希腊,肉髻造型符合印度《造像量度经》标准

物质技术传播:被征服者技术反塑征服者审美

根据材料并结合课本,你看到了哪些人口迁徙?他们对早期区域文化的影响体现在哪里?

希腊工匠战俘

波斯商队移民

颜那亚

波斯/

希腊/健陀罗人

游牧民族

阿富汗/希腊

人口替代/社会结构重组 (阶层)基因族群融合

文化融合与冲突:语言/生活方式/艺术/建筑/政策的整合/宗教信仰的传播:

文明的兴衰更替

农业传播

生态和疾病

不同文化群体共同经历了文化的冲突,适应和融合的过程,移民们重新审视自己的身份,既保留了对原文化的认同又逐渐接受和认同新的文化元素,这种相互理解和包容有助于构建更加包容与多元的文化认同体系。

概念阐释:文化是某个社会或社会群体特有的精神、物质、智力和情感特征的集合,不仅包括艺术文学,还包括生活方式、共处方式、价值体系、传统和信仰。主要构成要素有物质文化、制度文化、精神文化。

中国的莫高窟集体现了中原文化、印度佛教文化以及中亚等多种文化的交融。

多元艺术交汇

敦煌莫 高窟 内容 对中华文化的影响?

莫高窟第 217 窟 唐代壁画中,胡商使用的算盘与中原算术工具并存,这种计算方式的融合,正是商业实践推动技术传播的明证。

敦煌285窟 印度佛教的飞天与中国道教的羽人共舞,波斯风格的联珠纹与中原莲花纹交织,西来的佛教故事与本土的历史传说在壁画中碰撞融合

莫高窟第 61 窟: 《五台山图》里,胡汉杂居的驿站中,波斯商人用金银器换取中原的瓷器,突厥工匠正在制作具有粟特风格的金银饰品。

榆林窟第 25 窟 早期壁画中的单峰驼逐渐被适应戈壁环境的双峰驼取代,这种来自中亚的物种改良,正是商队与当地生态互动的智慧结晶。

莫高窟第 420窟:菩萨像上波斯锦纹样 敦煌集市流行的“爆款”波斯锦,是典型的“国内国际双循环”——中国的丝绸传到罗马,再传到波斯,波斯在中国丝绸的基础上再加工改造,造出了更好的波斯锦,反过来再传到吐鲁番、敦煌、长安;中国又把波斯的优秀丝织技术再改造,织出更好的丝绸。

以敦煌莫高窟为例,通过文化交融与认同的历程探讨人口迁徙对中华文化的影响?

混生文化形态出现

价值观碰撞:相互影响交融

催生全新文化范式

文化并存:文化符号的表层借用

中国文化强大的包容性正源于持续的人口流动与重组,正如费孝通所言:“各美其美,美美与共”。

制度文明的相互借鉴,

物质文化的杂交创新,

精神文化的多元共生,

是塑造中华民族多元一体格局的重要动力。

案例2:元大都清真寺(伊斯兰教)改建为藏传佛寺

(宗教建筑的功能替代)

反映不同宗教群体因政权更迭产生的空间争夺,间接体现游牧民族迁徙引发的信仰冲突。

人口迁徙还给文化带来怎样的影响?

案例1:明苗疆边墙

(镇抚边疆)

是汉文化和苗文化冲突的产物,反映了不同民族在文化、政治、经济等方面的差异和矛盾,建筑本身成为了文化冲突的象征和边界。

关于人口迁徙的影响,你得出了怎样的认识?

人口迁徙像一把双刃剑:一方面加速了技术、文化的跨区域传播,为文明注入新活力;另一方面也可能引发冲突、导致某些原生文化中断。这种动态过程奠定了现代多元文明格局的基础。

各抒己见

人口迁徙是推动人类文明演进的核心动力之一,其与文化交融的关系如同血脉与肌体的共生:迁徙打破文化边界,交融重塑文明基因。这种互动既催生边界,也伴随冲突,最终在历史的长河中沉淀为人类共同的遗产。

理论升华

人口迁徙与文化交融是怎样的关系?

当技术从战车变成了轮船,人类迁徙的本质改变了吗?

深度思考

1. 建筑侦探:拍摄家乡有迁徙痕迹的建筑(如:山西会馆/骑楼/俄式木屋),标注文化"混血"元素 。

2. 未来预言:假设2080年因气候变化产生新迁徙潮,设计"文化缓冲建筑"方案。

课后作业(二选一)

自罗马共和国晚期起,拱门形制逐渐成为古罗马建筑的一个显著特色。据图可知,人类文明交往( )

A.促进了文化艺术的融合 B.推动了区域文化的统一

C.改变了文化中心的分布 D.重塑了民族文化的内核

真题演练

古代人类的迁徙和区域文化的形成

课程名称 古代人类的迁徙和区域文化的形成

学科 历史

年级 高二

上/下学期 下学期

单元主题 从石柱到摩天楼的文化交融密码

广袤无垠的草原如同一幅流动的画卷,见证了无数游牧民族的兴衰更替与迁徙征途。他们,像是草原上的风,自由而不羁,骑着骏马,追逐着水草丰美的土地,演绎着一段段波澜壮阔的历史篇章。这节课让我们随着5800年前印欧人的草原马蹄声来感受这场震撼人心的人类生命旅程。

印欧语系发展过程

BC3800年(公元前3800)至AD2000年(公元2000)

思考:从中你看到了什么?

一、源远流长的中国文化

二、丰富多样的世界文化

三、人口迁徙、文化交流与认同

四、商路、贸易与文化交流

五、战争与文化交锋

六、文化的传承与保护

七、信息革命与人类文化共享

文化的内涵(独特性)及多样性

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

选择性必修3《文化交流与传播》

基于核心素养的高二历史大单元教学实践

6.古代人类的迁徙和区域文化的形成

7.近代殖民活动和人类的跨地域转移

8.现代社会的移民和多元文化

全书感知

第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

——从石柱到摩天楼的文化交融密码

课程标准:通过了解各个历史阶段世界各地区不同规模和类型的人口迁徙,认识人口迁徙对人类文化变迁的影响,以及人口迁徙和移民社会中出现的文化认同问题。

第六课:古代篇——石柱上的文明博弈

第七课:近代篇——殖民砖瓦中文化的碰撞与认同

第八课:现代篇——都市摩天楼里的多元文化

单元感知

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

古代人类的迁徙和区域文化的形成

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

本课感知

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

这些斑驳的石柱上,刻着人类最早的'GPS导航'——不是指引方向,而是记录生存的挣扎。让我们像考古学家一样,解开这些裂痕背后的生态密码"。

赫梯泥板柱

一、裂土之痕:生态压力的迁徙密码

思考1:若将人类迁徙史的原因压缩为一道公式,会包含哪些变量?

迁徙证据类型 关键发现 对应迁徙原因

赫梯《干旱预警泥板柱》(前1800年,搏阿兹柯伊遗址) 泥板柱铭文记载:“天神不发雨,牧草尽苦,牛羊倒毙”(赫梯楔形文字转译) 柱底浮雕:饥民围攻粮仓vs贵族车队北迁

《中亚孢粉数据库》(2023) “公元前4200-3800年里海草原持续干旱,植被指数下降40%(榆树花粉锐减)”

阿尔泰山冰芯报告(Nature,2024) “氧同位素δ18O异常值印证小冰期事件,与颜那亚文化南迁时间吻合”

古语言学 梵语/希腊语/拉丁语共享 \méd u(蜂蜜)

地层学 多瑙河流域遗址马骨数量突增(前2800年)

库尔干墓葬出土物(大英博物馆藏) “陪葬的辐条轮战车(约前2000年)使游牧族群获机动优势(馆藏编号:BM 1897,1011.1)”

基因考古 颜那亚人Y染色体R1b在现代欧洲占60%↑

自然环境:气候干旱

气候寒冷

战车发明突破生态限制

养蜂技术促进营养改善

马匹驯化突破生态限制

粮食短缺

人口膨胀寻求新空间

游牧民族的性格。

杰出领袖的出现。

周边政权压力。

对外有可乘之机(农耕文明的动乱)

思辨擂台2: "当草原上的牧草枯黄时,牧民的选择是无奈还是机遇?

是主动的文明探索还是被动求生?

公式:人类迁徙史的原因=A+B+C····

=A*B*C····

财富的吸引力(农耕文明先进、物产丰富)

"铁蹄踏过的土地,是剑与火的记忆?还是羊毛换小麦的契约?建筑上的铭文是征服者的自夸,还是文明间的谈判桌?

理论升华

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

印欧人

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务1:画出印欧人游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?人种?国家?涉及区域文明?)

4

1

2

3

5

6

约BC1200

西欧北部

凯尔特人

约BC2300

欧洲北部

日耳曼人

约BC17

小亚细亚

赫梯人

赫梯帝国

约BC2000

巴尔干半岛

希腊人

希腊文明

约BC6

伊朗高原

波斯人

波斯帝国

约BC1500

印度恒河

雅利安人

印度文明

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务2:画出亚欧游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?人种?国家?涉及区域文明?)

1

2

3

4

5

6

一、印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

任务2:画出亚欧游牧民族的迁徙路线?(标注迁徙地区?国家?涉及区域文明?)

古代中国文明

古代印度文明

古代西亚文明

古代罗马希腊文明

古代埃及文明

1

2

3

4

5

6

二、铁蹄铭文:迁徙中的征服与谈判

石柱 内容

亚述《战车碾敌纪功碑》(前9世纪,尼姆鲁德宫殿) ”吾以辐轮战车踏平23城,迁其民为奴“(亚述王阿淑尔纳西尔帕二世铭文)

阴碑浮雕 被俘工匠教授亚述人赫梯冶铁术(熔炉图案和楔形文注释)

文字博弈 亚述文书用阿卡德语书写,但保留被征服者神名(如胡里安风暴神)

1259年《卡迭石和约》埃及版本的条约刻于拉美西斯二世底比斯神庙的墙上 赫梯与埃及结束长期战争后缔结条约,除军事互保外嵌入经济合作。埃及底比斯壁画描绘赫梯商人用羊毛织物交换尼罗河小麦,题铭称此为“法老与赫梯兄弟之盟”(Urkunden IV, 1234)。

任务3.根据材料并结合课本,归纳游牧民族迁徙的特点?(角度:时空/形式/内容/方式/影响)

内容:

方式:

技术:

影响:

广泛

持续长;

小规模,逐渐累加

人口/技术/文化/

武力征服,文化渗透;经济谈判

马拉战车(马和铁)

形成多种新的民族,对早期区域文化发展影响深远。

范围:

时间:

规模:

早期文明的互动并非非此即彼的选择题,每一次剑与火开辟的道路,最终被羊毛与小麦的车队填满;每一次贸易都暗藏着权力博弈。

这些铭文既是征服者的自夸(是权力的铭刻),也是文明间的谈判桌(代表文明的妥协与交易)。

理论升华

"铁蹄踏过的土地,是剑与火的记忆?还是羊毛换小麦的契约?建筑上的铭文是征服者的自夸,还是文明间的谈判桌?

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

第6课:古代篇——石柱上的文明博弈

三、合璧之柱:混血文明的诞生证言

建筑 迁徙人? 史料证据 如何重构认同?

罗马万神殿穹顶 希腊圆柱式、罗马圆顶/混凝土→ 创新拱券技术

印度阿旃(zhan)陀石窟 波斯火焰纹饰+印度佛教造像佛陀/菩萨(卷发深目)

西班牙拉霍亚遗址人骨分析 本地男性Y染色体I2a单倍群在前2800年地层中消失,被颜那亚移民R1b-M269完全替代(p<0.001)

印度《阿育王法敕柱》(前3世纪,鹿野苑遗址) 柱头四狮:波斯 阿契美尼德柱式 + 印度 转法轮象征+ 希腊鬃毛雕刻技法 铭文内容:用 雅利安语俗文书写佛教戒律,但引入波斯词汇“达磨” 第13号法敕:“朕善待希腊人、波斯人、犍陀罗人…彼等皆可守己法”

摩亨佐达罗"最后屠杀"考古层”---Dales, G. (1964)《摩亨佐达罗的衰落》,宾夕法尼亚大学报告,Fig.19 印度河文明摩亨佐达罗遗址(前1500年)的焚烧层中出土草原风格青铜矛头(Dales, 1964)。

犍陀罗佛像X射线荧光分析报告大都会艺术博物馆技术报告(2023),藏品编号:1987.142.1 青金石颜料来自阿富汗,金箔工艺承袭希腊,肉髻造型符合印度《造像量度经》标准

物质技术传播:被征服者技术反塑征服者审美

根据材料并结合课本,你看到了哪些人口迁徙?他们对早期区域文化的影响体现在哪里?

希腊工匠战俘

波斯商队移民

颜那亚

波斯/

希腊/健陀罗人

游牧民族

阿富汗/希腊

人口替代/社会结构重组 (阶层)基因族群融合

文化融合与冲突:语言/生活方式/艺术/建筑/政策的整合/宗教信仰的传播:

文明的兴衰更替

农业传播

生态和疾病

不同文化群体共同经历了文化的冲突,适应和融合的过程,移民们重新审视自己的身份,既保留了对原文化的认同又逐渐接受和认同新的文化元素,这种相互理解和包容有助于构建更加包容与多元的文化认同体系。

概念阐释:文化是某个社会或社会群体特有的精神、物质、智力和情感特征的集合,不仅包括艺术文学,还包括生活方式、共处方式、价值体系、传统和信仰。主要构成要素有物质文化、制度文化、精神文化。

中国的莫高窟集体现了中原文化、印度佛教文化以及中亚等多种文化的交融。

多元艺术交汇

敦煌莫 高窟 内容 对中华文化的影响?

莫高窟第 217 窟 唐代壁画中,胡商使用的算盘与中原算术工具并存,这种计算方式的融合,正是商业实践推动技术传播的明证。

敦煌285窟 印度佛教的飞天与中国道教的羽人共舞,波斯风格的联珠纹与中原莲花纹交织,西来的佛教故事与本土的历史传说在壁画中碰撞融合

莫高窟第 61 窟: 《五台山图》里,胡汉杂居的驿站中,波斯商人用金银器换取中原的瓷器,突厥工匠正在制作具有粟特风格的金银饰品。

榆林窟第 25 窟 早期壁画中的单峰驼逐渐被适应戈壁环境的双峰驼取代,这种来自中亚的物种改良,正是商队与当地生态互动的智慧结晶。

莫高窟第 420窟:菩萨像上波斯锦纹样 敦煌集市流行的“爆款”波斯锦,是典型的“国内国际双循环”——中国的丝绸传到罗马,再传到波斯,波斯在中国丝绸的基础上再加工改造,造出了更好的波斯锦,反过来再传到吐鲁番、敦煌、长安;中国又把波斯的优秀丝织技术再改造,织出更好的丝绸。

以敦煌莫高窟为例,通过文化交融与认同的历程探讨人口迁徙对中华文化的影响?

混生文化形态出现

价值观碰撞:相互影响交融

催生全新文化范式

文化并存:文化符号的表层借用

中国文化强大的包容性正源于持续的人口流动与重组,正如费孝通所言:“各美其美,美美与共”。

制度文明的相互借鉴,

物质文化的杂交创新,

精神文化的多元共生,

是塑造中华民族多元一体格局的重要动力。

案例2:元大都清真寺(伊斯兰教)改建为藏传佛寺

(宗教建筑的功能替代)

反映不同宗教群体因政权更迭产生的空间争夺,间接体现游牧民族迁徙引发的信仰冲突。

人口迁徙还给文化带来怎样的影响?

案例1:明苗疆边墙

(镇抚边疆)

是汉文化和苗文化冲突的产物,反映了不同民族在文化、政治、经济等方面的差异和矛盾,建筑本身成为了文化冲突的象征和边界。

关于人口迁徙的影响,你得出了怎样的认识?

人口迁徙像一把双刃剑:一方面加速了技术、文化的跨区域传播,为文明注入新活力;另一方面也可能引发冲突、导致某些原生文化中断。这种动态过程奠定了现代多元文明格局的基础。

各抒己见

人口迁徙是推动人类文明演进的核心动力之一,其与文化交融的关系如同血脉与肌体的共生:迁徙打破文化边界,交融重塑文明基因。这种互动既催生边界,也伴随冲突,最终在历史的长河中沉淀为人类共同的遗产。

理论升华

人口迁徙与文化交融是怎样的关系?

当技术从战车变成了轮船,人类迁徙的本质改变了吗?

深度思考

1. 建筑侦探:拍摄家乡有迁徙痕迹的建筑(如:山西会馆/骑楼/俄式木屋),标注文化"混血"元素 。

2. 未来预言:假设2080年因气候变化产生新迁徙潮,设计"文化缓冲建筑"方案。

课后作业(二选一)

自罗马共和国晚期起,拱门形制逐渐成为古罗马建筑的一个显著特色。据图可知,人类文明交往( )

A.促进了文化艺术的融合 B.推动了区域文化的统一

C.改变了文化中心的分布 D.重塑了民族文化的内核

真题演练

古代人类的迁徙和区域文化的形成

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享