专题一 信息性文本阅读 3.高考新风向(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题一 信息性文本阅读 3.高考新风向(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 439.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 09:40:33 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

高考新风向

新风向一 跨学科选材,跨模块命题

命题解读

信息性文本选材丰富多样,体现出跨学科的综合性,但阅读和作答并不需要其他学

科知识,试题旨在考查我们在真实情境中综合运用语文知识解决问题的能力,体现了语

文学科的阅读理解能力和表达运用能力在获得新知识、掌握新方法、解决新问题中

的重要性。

近两年,信息性文本命题开始打破题型模块的界限,将语言文字运用的考查渗透于

试题之中。试题从以往考查信息的提取、理解、推断、迁移运用,拓展到传递信息的

手段,即语言运用上,让考生理解信息性文本在语言表达上的独到之处。

典例1 (2024新课标Ⅰ,T1—4)阅读下面的文字,完成问题。(13分)

材料一:

(四五)中国由劣势到平衡到优势,日本由优势到平衡到劣势,中国由防御到相持到

反攻,日本由进攻到保守到退却——这就是中日战争的过程,中日战争的必然趋势。

(四六)于是问题和结论是:中国会亡吗 答复:不会亡,最后胜利是中国的。中国能

够速胜吗 答复:不能速胜,必须是持久战。这个结论是正确的吗 我以为是正确的。

(四七)讲到这里,亡国论和妥协论者又将跑出来说:中国由劣势到平衡,需要有同日

本相等的军力和经济力;由平衡到优势,需要有超过日本的军力和经济力;然而这是不可能

的,因此上述结论是不正确的。

(四八)这就是所谓“唯武器论”,是战争问题中的机械论,是主观地和片面地看问

题的意见。我们的意见与此相反,不但看到武器,而且看到人力。武器是战争的重要的因

素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物。力量对比不但是军力和经济力的对比,而

且是人力和人心的对比。军力和经济力是要人去掌握的。如果中国人的大多数、日

本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制

地掌握着的军力和经济力,还能算是优势吗 它不是优势,那末,掌握比较劣势的军力和

经济力的中国,不就成了优势吗 没有疑义,中国只要坚持抗战和坚持统一战线,其军力

和经济力是能够逐渐地加强的。而我们的敌人,经过长期战争和内外矛盾的削弱,其军

力和经济力又必然要起相反的变化。在这种情况下,难道中国也不能变成优势吗 还不

止此,目前我们不能把别国的军力和经济力大量地公开地算作自己方面的力量,难道将

来也不能吗 如果日本的敌人不止中国一个,如果将来有一国或几国以其相当大量的军

力和经济力公开地防御或攻击日本,公开地援助我们,那末,优势不更在我们一方面吗

日本是小国,其战争是退步的和野蛮的,其国际地位将益处于孤立;中国是大国,其战争

是进步的和正义的,其国际地位将益处于多助。所有这些,经过长期发展,难道还不能使

敌我优劣的形势确定地发生变化吗

(摘自毛泽东《论持久战》)

材料二:

1938年5月,毛泽东发表著名的《论持久战》,系统阐述了关于持久战的战略思想。

首先,毛泽东分析了中国实施持久战的外部原因。他说:“中日战争不是任何别的战争,

乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个

决死的战争。”他列举了中日双方“互相反对”的四个特点。除战争的正义、非正

义,以及与此相关的寡助、多助问题外,他特别强调了敌强我弱和敌小我大的问题。日

本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力,这就决定了中国的抗日战争不能很快

取得胜利。日本的小,表现在国度小,其人力、军力、财力、物力均经不起长期战争的

消耗,这就决定了中国可以通过持久战而最终打败日本。

其次,毛泽东分析了中国实施持久战的内部条件。这个条件是什么 简单地说,就

是把已经发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。毛泽东以“兵民是胜利之本”为

标题,专门论述了全面抗战和全民族抗战的观点。关于军队,他强调要把政治精神贯注

于军队之中,这样才能激发官兵最大限度的抗战热忱。关于民众,他提出“战争的伟力

之最深厚的根源,存在于民众之中”。共产党一直把“放手发动群众,壮大人民力量”

作为自己的抗战路线,人民战争理论的科学性也得到了广泛印证。

以毛泽东为首的中国共产党人,不仅提出了抗日持久战战略,而且具体阐释了实施

抗日持久战的方法。毛泽东指出,在中国大而弱、日本小而强的情况下敌人可以占地

甚广,却在占领地留下很多空虚的地方,“因此抗日游击战争就主要地不是在内线配合

正规军的战役作战,而是在外线单独作战”。毛泽东还具体分析了游击战的战略内

容、游击战与正规战的配合等问题。在这一思想指导下,共产党领导的军队在敌后广

泛展开游击战争,卓有成效地牵制与消耗日军,发挥了巨大战略作用。

有一种说法,认为抗日持久战的思想不是毛泽东最早提出的。这种说法主要依据

蒋百里、陈诚等人的言论,蒋介石也有过“持久消耗战”的言论。这种认识都源于一

个客观存在,即中国是一个落后大国,日本是一个先进小国。承认这个客观存在的人,并

不需要特别的先见之明,就会得出中日战争将是持久战的结论。

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的战

略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他们

对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而中

国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深刻

分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都有完

整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也不会因

为一时挫折而失去必胜的信心。

(摘编自荣维木《中国共产党抗日持久战的战略与实践》)

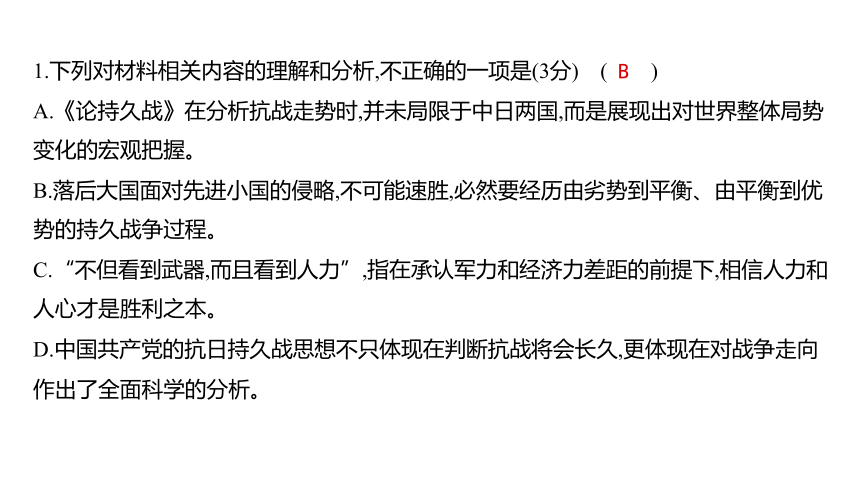

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.《论持久战》在分析抗战走势时,并未局限于中日两国,而是展现出对世界整体局势

变化的宏观把握。

B.落后大国面对先进小国的侵略,不可能速胜,必然要经历由劣势到平衡、由平衡到优

势的持久战争过程。

C.“不但看到武器,而且看到人力”,指在承认军力和经济力差距的前提下,相信人力和

人心才是胜利之本。

D.中国共产党的抗日持久战思想不只体现在判断抗战将会长久,更体现在对战争走向

作出了全面科学的分析。

B

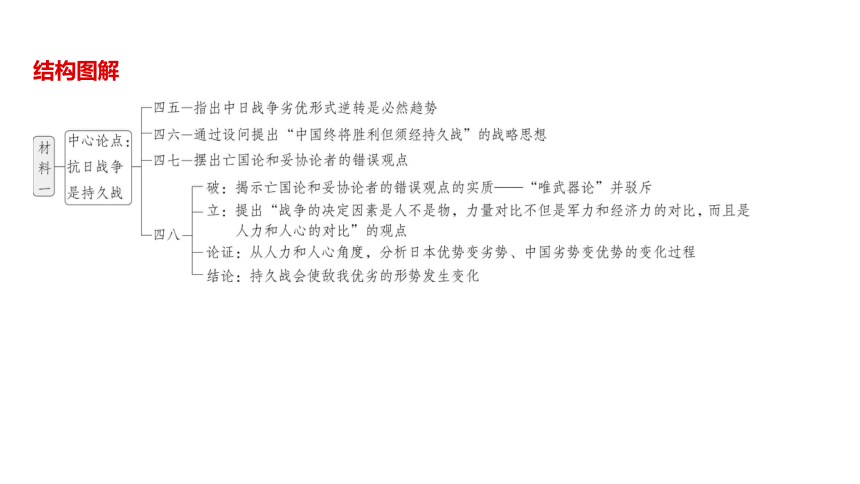

结构图解

解析 扩大范围。材料一第一段说的是中日战争中,中国“必然要经历由劣势到平

衡、由平衡到优势”的持久战争过程,不能将范围扩大为所有“落后大国面对先进小

国的侵略”,都“必然要经历由劣势到平衡、由平衡到优势的持久战争过程”。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.日本的军力和经济力并不占优势,因为它们仅仅掌握在日本少数人的手中。

B.抗日游击战要更多承担外线单独作战的任务,这是当时战争的客观形势决定的。

C.抗战整体进程是持久的,不过具体到某一场战役,也可根据实际情况速战速决。

D.中国共产党提出的抗日持久战相信得道多助,也愿意接受国际力量的援助。

A

解析 由材料一“如果中国人的大多数、日本人的大多数、世界各国人的大多数是

站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制地掌握着的军力和经济力,还能算是优势

吗 ”可知,“日本的军力和经济力不占优势”是一种假设的结果,其假设条件是“中

国人的大多数、日本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的”。

另外,由材料二“日本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力”可知,在抗日战争

中,日本的军力和经济力是占优势的。

3.下列选项符合材料二中实施持久战的“内部条件”的一项是(3分) ( )

A.敌虽强,但敌之强已为其他不利的因素所减杀。

B.除东三省等地外,敌实际只能占领大城市、大道和某些平地。

C.中国的短处是战争力量之弱,而其长处则在其战争本质的进步性和正义性。

D.动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海。

D

解析 材料二中提到,实施持久战的“内部条件”是“把已经发动的抗战发展为全面

的全民族的抗战”,D项强调要动员全国的老百姓,正是全民族抗战的体现。

★4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

答案 ①设问句在问答之间切中要害,驳斥了典型的错误论调,阐明了文章的主旨;②以

设问句和反问句层层推进,形成缜密的论证逻辑;③设问句和反问句赋予文章雄辩的气

势,增强了文章的感染力和说服力。(每点2分,给满4分为止)

解析 答题时,先找出材料一中的设问句和反问句,然后结合具体内容分析其论证效

果。分析论证效果时,一方面要结合设问、反问本身的表达效果,如设问具有引起读者

的注意和思考、突出某些内容等作用,反问有加强语气、引人深思、增强文章的气势

和说服力等作用。另一方面要明确,材料一节选部分主要针对的是亡国论和妥协论者

的错误论调来进行论述的,答题时需要从整体上把握这一点。

试题分析 本题选取的“论持久战”的相关材料属于马克思主义哲学学科,第4题考查

设问和反问在文中的论证效果。设问和反问都是无疑而问,是为了达到特定的表达效

果采取的修辞手法,是语言建构与运用素养的重要部分。本题在信息性文本阅读中考

查这两种修辞手法的论证效果,体现了语言文字的基础性和应用性。

新风向二 考查文本思维观念的反思评价

命题解读

近几年,信息性文本命题注重创设新情境,考查迁移运用文本观点、知识解决问题

的能力。但与以往试题多考查对文本观点、知识的迁移运用不同的是,2024年新课标

Ⅰ卷第5题“请根据材料谈谈《论持久战》对我们‘看问题、想问题’有什么启示”,

考查的是对文本思维观念的反思评价。答题时,需要运用辩证思维和批判性思维,总

结、反思文本中所体现的具有普遍意义的认识世界的思维方法、观念、态度等,思考

其对现实生活的指导意义。

典例2 (2024新课标Ⅰ,T5)习近平总书记曾以《论持久战》为例,指出要“善于从战略

上看问题、想问题”。请根据材料谈谈《论持久战》对我们“看问题、想问题”有

什么启示。(6分)(文本见高考新风向典例1)

试题分析 试题引导考生跳出文本的时代性,思考经典跨越时空的当下意义。考生在

答题过程中,要从革命战争视角延伸到自身“看问题、想问题”角度,实现从文本到现

实的转化;还要将“我”放进试题中去思考问题,思考文本所体现的思维方法、观念对

于我们青年人做人做事的指导意义。

答案 ①要从全局、长远和大势着眼;②要抓住问题的根本;③要切实考虑解决问题的

具体路径和方法;④要注意调动和发挥人的主观能动性。(每点2分,给满6分为止)

解析 本题作答时要注意题目对应的信息区间不只有材料一,材料二中也阐述了毛泽

东《论持久战》的战略思想,故答题时要综合两则材料的内容来谈启示。作答时,要理

清两则材料中毛泽东的主要观点和得出观点的理由、依据,从中归纳总结出具有普遍

意义的看待问题和分析问题的思维方法,最后分点作答即可。

高考新风向

新风向一 跨学科选材,跨模块命题

命题解读

信息性文本选材丰富多样,体现出跨学科的综合性,但阅读和作答并不需要其他学

科知识,试题旨在考查我们在真实情境中综合运用语文知识解决问题的能力,体现了语

文学科的阅读理解能力和表达运用能力在获得新知识、掌握新方法、解决新问题中

的重要性。

近两年,信息性文本命题开始打破题型模块的界限,将语言文字运用的考查渗透于

试题之中。试题从以往考查信息的提取、理解、推断、迁移运用,拓展到传递信息的

手段,即语言运用上,让考生理解信息性文本在语言表达上的独到之处。

典例1 (2024新课标Ⅰ,T1—4)阅读下面的文字,完成问题。(13分)

材料一:

(四五)中国由劣势到平衡到优势,日本由优势到平衡到劣势,中国由防御到相持到

反攻,日本由进攻到保守到退却——这就是中日战争的过程,中日战争的必然趋势。

(四六)于是问题和结论是:中国会亡吗 答复:不会亡,最后胜利是中国的。中国能

够速胜吗 答复:不能速胜,必须是持久战。这个结论是正确的吗 我以为是正确的。

(四七)讲到这里,亡国论和妥协论者又将跑出来说:中国由劣势到平衡,需要有同日

本相等的军力和经济力;由平衡到优势,需要有超过日本的军力和经济力;然而这是不可能

的,因此上述结论是不正确的。

(四八)这就是所谓“唯武器论”,是战争问题中的机械论,是主观地和片面地看问

题的意见。我们的意见与此相反,不但看到武器,而且看到人力。武器是战争的重要的因

素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物。力量对比不但是军力和经济力的对比,而

且是人力和人心的对比。军力和经济力是要人去掌握的。如果中国人的大多数、日

本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制

地掌握着的军力和经济力,还能算是优势吗 它不是优势,那末,掌握比较劣势的军力和

经济力的中国,不就成了优势吗 没有疑义,中国只要坚持抗战和坚持统一战线,其军力

和经济力是能够逐渐地加强的。而我们的敌人,经过长期战争和内外矛盾的削弱,其军

力和经济力又必然要起相反的变化。在这种情况下,难道中国也不能变成优势吗 还不

止此,目前我们不能把别国的军力和经济力大量地公开地算作自己方面的力量,难道将

来也不能吗 如果日本的敌人不止中国一个,如果将来有一国或几国以其相当大量的军

力和经济力公开地防御或攻击日本,公开地援助我们,那末,优势不更在我们一方面吗

日本是小国,其战争是退步的和野蛮的,其国际地位将益处于孤立;中国是大国,其战争

是进步的和正义的,其国际地位将益处于多助。所有这些,经过长期发展,难道还不能使

敌我优劣的形势确定地发生变化吗

(摘自毛泽东《论持久战》)

材料二:

1938年5月,毛泽东发表著名的《论持久战》,系统阐述了关于持久战的战略思想。

首先,毛泽东分析了中国实施持久战的外部原因。他说:“中日战争不是任何别的战争,

乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个

决死的战争。”他列举了中日双方“互相反对”的四个特点。除战争的正义、非正

义,以及与此相关的寡助、多助问题外,他特别强调了敌强我弱和敌小我大的问题。日

本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力,这就决定了中国的抗日战争不能很快

取得胜利。日本的小,表现在国度小,其人力、军力、财力、物力均经不起长期战争的

消耗,这就决定了中国可以通过持久战而最终打败日本。

其次,毛泽东分析了中国实施持久战的内部条件。这个条件是什么 简单地说,就

是把已经发动的抗战发展为全面的全民族的抗战。毛泽东以“兵民是胜利之本”为

标题,专门论述了全面抗战和全民族抗战的观点。关于军队,他强调要把政治精神贯注

于军队之中,这样才能激发官兵最大限度的抗战热忱。关于民众,他提出“战争的伟力

之最深厚的根源,存在于民众之中”。共产党一直把“放手发动群众,壮大人民力量”

作为自己的抗战路线,人民战争理论的科学性也得到了广泛印证。

以毛泽东为首的中国共产党人,不仅提出了抗日持久战战略,而且具体阐释了实施

抗日持久战的方法。毛泽东指出,在中国大而弱、日本小而强的情况下敌人可以占地

甚广,却在占领地留下很多空虚的地方,“因此抗日游击战争就主要地不是在内线配合

正规军的战役作战,而是在外线单独作战”。毛泽东还具体分析了游击战的战略内

容、游击战与正规战的配合等问题。在这一思想指导下,共产党领导的军队在敌后广

泛展开游击战争,卓有成效地牵制与消耗日军,发挥了巨大战略作用。

有一种说法,认为抗日持久战的思想不是毛泽东最早提出的。这种说法主要依据

蒋百里、陈诚等人的言论,蒋介石也有过“持久消耗战”的言论。这种认识都源于一

个客观存在,即中国是一个落后大国,日本是一个先进小国。承认这个客观存在的人,并

不需要特别的先见之明,就会得出中日战争将是持久战的结论。

但是,仅仅看到由客观条件造成的抗日战争的持久性,还远远不是抗日持久战的战

略思想。蒋介石等人缺乏对中国与世界关系以及世界格局演变的辩证思考,因此他们

对所谓“持久”的把握往往脱离实际,盲目地寄希望于西方国家的调停或干预。而中

国共产党的持久战思想,是建立在对与战争相关的一切外部与内部复杂因素进行深刻

分析的基础之上的,对于战争不同阶段的关系、战略持久与战役速决的关系等,都有完

整的科学分析。因此它的持久战战略,既不会因为一时顺利而幻想“速胜”,也不会因

为一时挫折而失去必胜的信心。

(摘编自荣维木《中国共产党抗日持久战的战略与实践》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分) ( )

A.《论持久战》在分析抗战走势时,并未局限于中日两国,而是展现出对世界整体局势

变化的宏观把握。

B.落后大国面对先进小国的侵略,不可能速胜,必然要经历由劣势到平衡、由平衡到优

势的持久战争过程。

C.“不但看到武器,而且看到人力”,指在承认军力和经济力差距的前提下,相信人力和

人心才是胜利之本。

D.中国共产党的抗日持久战思想不只体现在判断抗战将会长久,更体现在对战争走向

作出了全面科学的分析。

B

结构图解

解析 扩大范围。材料一第一段说的是中日战争中,中国“必然要经历由劣势到平

衡、由平衡到优势”的持久战争过程,不能将范围扩大为所有“落后大国面对先进小

国的侵略”,都“必然要经历由劣势到平衡、由平衡到优势的持久战争过程”。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)( )

A.日本的军力和经济力并不占优势,因为它们仅仅掌握在日本少数人的手中。

B.抗日游击战要更多承担外线单独作战的任务,这是当时战争的客观形势决定的。

C.抗战整体进程是持久的,不过具体到某一场战役,也可根据实际情况速战速决。

D.中国共产党提出的抗日持久战相信得道多助,也愿意接受国际力量的援助。

A

解析 由材料一“如果中国人的大多数、日本人的大多数、世界各国人的大多数是

站在抗日战争方面的话,那末,日本少数人强制地掌握着的军力和经济力,还能算是优势

吗 ”可知,“日本的军力和经济力不占优势”是一种假设的结果,其假设条件是“中

国人的大多数、日本人的大多数、世界各国人的大多数是站在抗日战争方面的”。

另外,由材料二“日本的强,表现在它的军力、经济力和政治组织力”可知,在抗日战争

中,日本的军力和经济力是占优势的。

3.下列选项符合材料二中实施持久战的“内部条件”的一项是(3分) ( )

A.敌虽强,但敌之强已为其他不利的因素所减杀。

B.除东三省等地外,敌实际只能占领大城市、大道和某些平地。

C.中国的短处是战争力量之弱,而其长处则在其战争本质的进步性和正义性。

D.动员了全国的老百姓,就造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海。

D

解析 材料二中提到,实施持久战的“内部条件”是“把已经发动的抗战发展为全面

的全民族的抗战”,D项强调要动员全国的老百姓,正是全民族抗战的体现。

★4.材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

答案 ①设问句在问答之间切中要害,驳斥了典型的错误论调,阐明了文章的主旨;②以

设问句和反问句层层推进,形成缜密的论证逻辑;③设问句和反问句赋予文章雄辩的气

势,增强了文章的感染力和说服力。(每点2分,给满4分为止)

解析 答题时,先找出材料一中的设问句和反问句,然后结合具体内容分析其论证效

果。分析论证效果时,一方面要结合设问、反问本身的表达效果,如设问具有引起读者

的注意和思考、突出某些内容等作用,反问有加强语气、引人深思、增强文章的气势

和说服力等作用。另一方面要明确,材料一节选部分主要针对的是亡国论和妥协论者

的错误论调来进行论述的,答题时需要从整体上把握这一点。

试题分析 本题选取的“论持久战”的相关材料属于马克思主义哲学学科,第4题考查

设问和反问在文中的论证效果。设问和反问都是无疑而问,是为了达到特定的表达效

果采取的修辞手法,是语言建构与运用素养的重要部分。本题在信息性文本阅读中考

查这两种修辞手法的论证效果,体现了语言文字的基础性和应用性。

新风向二 考查文本思维观念的反思评价

命题解读

近几年,信息性文本命题注重创设新情境,考查迁移运用文本观点、知识解决问题

的能力。但与以往试题多考查对文本观点、知识的迁移运用不同的是,2024年新课标

Ⅰ卷第5题“请根据材料谈谈《论持久战》对我们‘看问题、想问题’有什么启示”,

考查的是对文本思维观念的反思评价。答题时,需要运用辩证思维和批判性思维,总

结、反思文本中所体现的具有普遍意义的认识世界的思维方法、观念、态度等,思考

其对现实生活的指导意义。

典例2 (2024新课标Ⅰ,T5)习近平总书记曾以《论持久战》为例,指出要“善于从战略

上看问题、想问题”。请根据材料谈谈《论持久战》对我们“看问题、想问题”有

什么启示。(6分)(文本见高考新风向典例1)

试题分析 试题引导考生跳出文本的时代性,思考经典跨越时空的当下意义。考生在

答题过程中,要从革命战争视角延伸到自身“看问题、想问题”角度,实现从文本到现

实的转化;还要将“我”放进试题中去思考问题,思考文本所体现的思维方法、观念对

于我们青年人做人做事的指导意义。

答案 ①要从全局、长远和大势着眼;②要抓住问题的根本;③要切实考虑解决问题的

具体路径和方法;④要注意调动和发挥人的主观能动性。(每点2分,给满6分为止)

解析 本题作答时要注意题目对应的信息区间不只有材料一,材料二中也阐述了毛泽

东《论持久战》的战略思想,故答题时要综合两则材料的内容来谈启示。作答时,要理

清两则材料中毛泽东的主要观点和得出观点的理由、依据,从中归纳总结出具有普遍

意义的看待问题和分析问题的思维方法,最后分点作答即可。

同课章节目录