专题一 信息性文本阅读 3.关键能力二 信息的筛选、整合与比较(课件)---2026版语文高三一轮复习

文档属性

| 名称 | 专题一 信息性文本阅读 3.关键能力二 信息的筛选、整合与比较(课件)---2026版语文高三一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 599.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-08-14 09:40:33 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

信息的筛选、整合与比较

关键

能力二

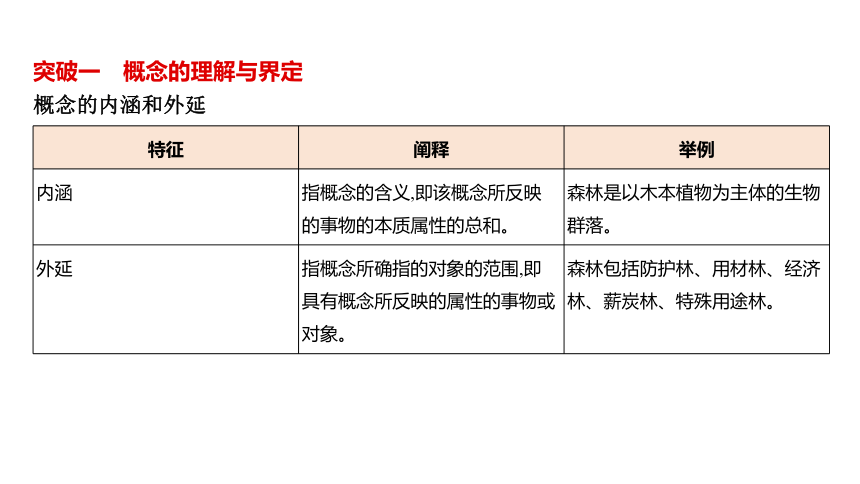

突破一 概念的理解与界定

概念的内涵和外延

特征 阐释 举例

内涵 指概念的含义,即该概念所反映

的事物的本质属性的总和。 森林是以木本植物为主体的生物

群落。

外延 指概念所确指的对象的范围,即

具有概念所反映的属性的事物或

对象。 森林包括防护林、用材林、经济

林、薪炭林、特殊用途林。

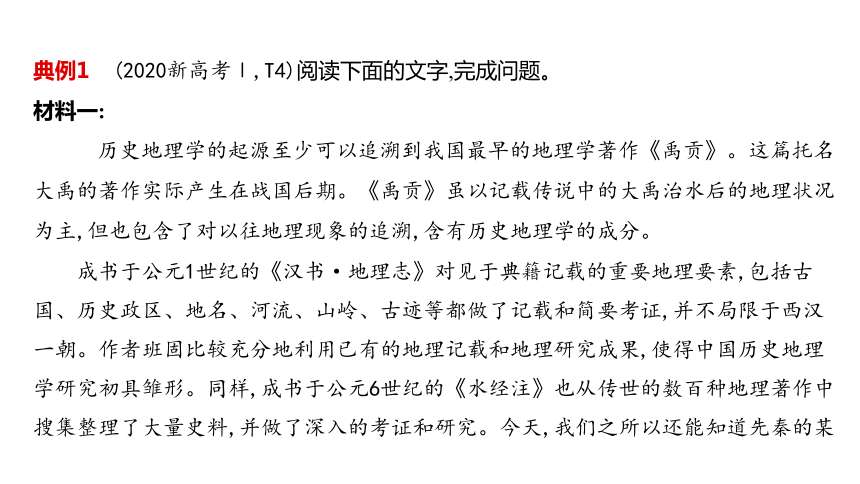

典例1 (2020新高考Ⅰ,T4)阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。这篇托名

大禹的著作实际产生在战国后期。《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况

为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古

国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉

一朝。作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理

学研究初具雏形。同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中

搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。今天,我们之所以还能知道先秦的某

一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几

次改道,都离不开这两种著作。

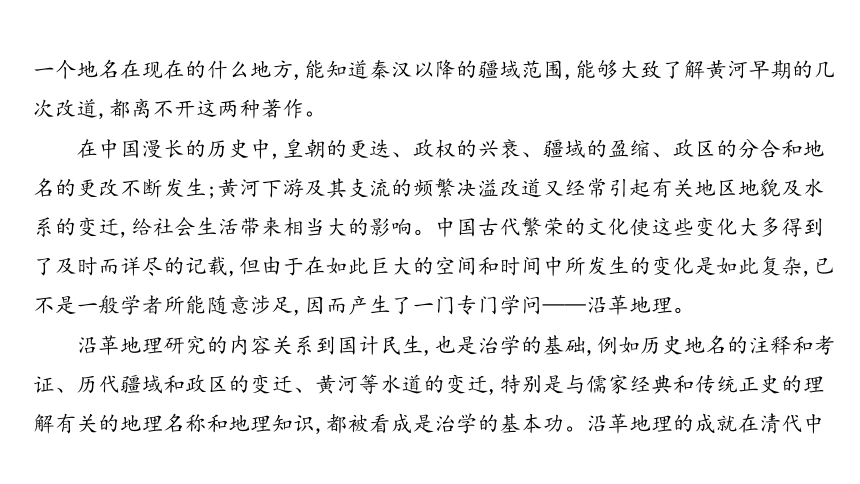

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆域的盈缩、政区的分合和地

名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水

系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到

了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已

不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考

证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理

解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。沿革地理的成就在清代中

期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。就研

究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分

支。就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者

则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规

律。由于产生于西方的现代地理学在中国的传播很迟,加上我国缺乏全面系统的科学

基础,中国沿革地理虽然早已成为专门学问,却一直未形成新的学科。历史地理学则有

自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分。

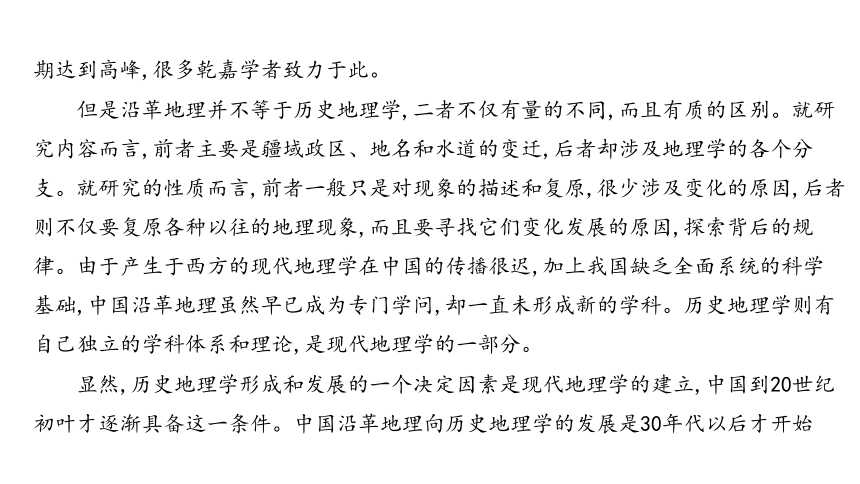

显然,历史地理学形成和发展的一个决定因素是现代地理学的建立,中国到20世纪

初叶才逐渐具备这一条件。中国沿革地理向历史地理学的发展是30年代以后才开始

的。由顾颉刚等发起的学术团体禹贡学会及其主办的《禹贡》半月刊,起初仍以研究

和发展沿革地理为宗旨。1935年,《禹贡》开始以The Chinese Historical Geography

(中国历史地理)作为刊物的英语名称,这说明禹贡学会的学者们已经受到现代地理学的

影响,产生了将传统的沿革地理向现代的历史地理学转化的愿望。新中国成立后,对学科

发展满怀热情的学者及时指出了沿革地理的局限性,一些大学的历史系以历史地理学

取代了沿革地理。到上个世纪60年代中期,中国历史地理的研究机构和专业人员已经

粗具规模。改革开放以来,我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的

传统,充分运用地理学和相关学科的科学原理,引入先进的理论、方法和技术,不断开拓

新的学科分支,扩大研究领域,在历史地图编绘、行政区划史、人口史、区域文化地

理、环境变迁、历史地理文献研究和整理等方面都取得显著成绩,有的已居国际领先

地位。中国历史地理学的研究在整体上达到一个新的水平,标志着这门具有悠久传统

的学科迎来了一个向现代化全面迈进的新阶段。

(摘编自葛剑雄《中国历史地理学

的发展基础和前景》)

材料二:

历史地理学在以空间为研究对象的地理学的庞大家族中,具有独特性,即空间过

程和时间过程相结合。英国近代地理学创建人麦金德,主张地理学者应当尝试重建过去

的地理,如果不是这样,地理学就只是当代现象的描述,只有加上时间的尺度,才能考察

变化的过程,并显示出今日的地理只不过是一系列阶段的最新一个阶段。

历史地理学把空间和时间结合起来的特征,体现了发生学原理的应用,意味着对地

理事物和地理现象的空间关系的研究,要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律,这

是近现代科学的重要特征。而地理环境的演变往往需要经历漫长的时间过程,如长江

三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年;

我国许多城市的兴起距今已有1000年,而像武汉如从原始部落聚居算起,距今已达4000

~5000年,从原始城址的出现算起距今也有3100~3600年。这种形成的演变过程,只有全

面系统地进行观察和研究,才能探寻出规律性的内容。有了客观的规律,方能预测其未

来的发展趋势。

(摘编自刘盛佳《历史地理学的研究对象》)

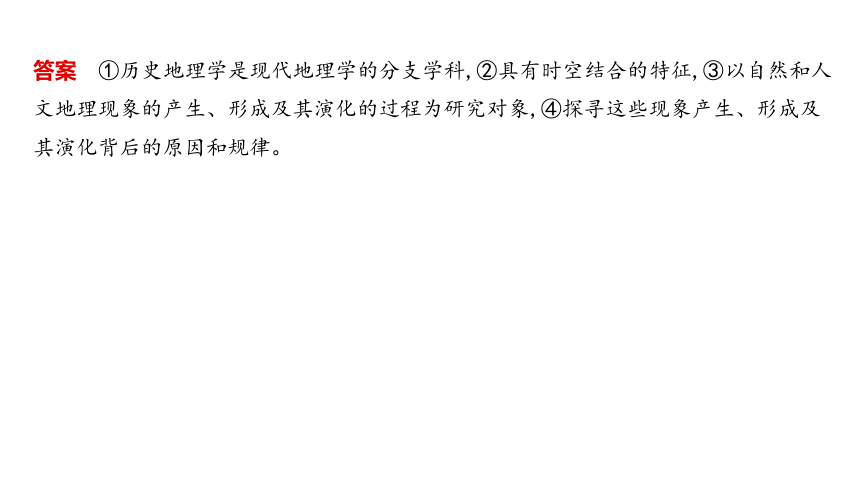

(界定概念内涵)请结合材料内容,给历史地理学下一个简要定义。(4分)

答案 ①历史地理学是现代地理学的分支学科,②具有时空结合的特征,③以自然和人

文地理现象的产生、形成及其演化的过程为研究对象,④探寻这些现象产生、形成及

其演化背后的原因和规律。

解题示范

第一步,分析材料,确定“历史地理学”的邻近属概念

根据材料一第五段最后一句话可以看出,“历史地理学”的邻近属概念应该是

“现代地理学”。由此可知,历史地理学是现代地理学的分支学科。

第二步,筛选信息,找出“历史地理学”这一概念的本质特征,也就是“种差”

结合材料一第五段中的关于历史地理学研究内容和研究性质的阐述,以及材料二

所揭示的历史地理学的特征、研究对象和研究目的,来确定“历史地理学”的种差。

第三步,整合信息,规范表述

方法小结

1.下定义的格式要求

格式 种概念(被定义概念)+是+种差(在同属中,不同于其他种的属性)+邻近属概念(包含种概念的最小属概念)。

示例 笔(种概念)是用来写字画图(种差)的文具(邻近属概念)。

2.下定义题答题“三步骤”

典例2 (2020新高考Ⅰ,T3)(判断概念外延)根据材料内容,下列各项中不属于沿革地理

研究范畴的一项是(3分)(文本见关键能力二突破一典例1)( )

A.历代州域形势变迁研究

B.赤壁之战地名考释

C.隋唐时期海河水道研究

D.黄土高原沟壑演变研究

D

解析 由材料一第五段可知,就研究内容而言,沿革地理主要是疆域政区、地名和水道

的变迁;就研究的性质而言,历史地理学要寻找地理现象变化发展的原因。A项是疆域

的变迁,B项是地名的考释,C项是水道的变迁,以上三项都属于沿革地理研究的范畴。D

项是对地理现象变化发展原因的研究,属于历史地理学研究的范畴。

方法小结

高考对概念外延的考查,通常是要求考生对某一对象是否属于某个概念范畴作出

判定。值得注意的是,这种题型的选项内容一般是文本外的材料。因此,精准理解选项

内容,尤其是关键词语至关重要,然后将其意思与文中那个概念的内涵和外延相比对,便

可得出答案。

突破二 概括信息要点

典例3 (2022全国甲,T6)杂交水稻培育的成功有什么意义 请根据材料进行概括。(6

分)(文本见关键能力一突破三典例3)

答案 ①促进了粮食增产,提高了土地的经济效益与生态效益;②提供了杂交水稻的技

术范式,推动了遗传育种学的学科发展;③推广了新型的种植模式,改变了农民对中低产

稻田的种植评估观念。

解题示范

第一步,审题干,明方向

分析题干可知,“杂交水稻培育的成功的意义”是本题概括的方向,“材料”包含

三则材料。

第二步,细筛选,简概括

细筛选 简概括

材料一:“近年来,我国的杂交水稻已取得了重大突破,为大幅度提高水稻产量开创了一条有效的途径”。 提取关键语句“大幅度提高水稻产量”,由此概括出“粮食增产”。

材料二:“遗传育种学界对……普遍持否定或怀疑态度,袁隆平……提出了疑问……由此提出了‘三系法’籼稻杂交路线”“它不仅正确而且完全可以实现”。 概括时应透过现象找到本质,这些信息说明袁隆平在杂交水稻育种领域提出了独特的研究思路和方法,对遗传育种学学科发展产生了巨大影响。

材料三:“全国各地涌现出各种与杂交水稻种植相

配套的新型种植模式”“提高了土地经济效益与

生态效益”“促使中低产稻田的面貌发生根本性

变化,同时改变了农民对中低产稻田的种植评估观

念”。 提取关键语句,可概括为“推广了新型种植模式”

“提高了土地经济效益与生态效益”“改变了农

民对中低产稻田的种植评估观念”。

第三步,巧整合,规范答

从社会实际效益的角度,可概括为“促进了粮食增产,提高了土地的经济效益与生态效

益”;从学科理论发展的角度,可概括为“提供了杂交水稻的技术范式,推动了遗传育种

学的学科发展”;从改变农民种植观念的角度,可概括为“推广了新型的种植模式,改变

了农民对中低产稻田的种植评估观念”。

失分警示 概括信息要点简答题常因以下问题而失分:①信息筛选不全,遗漏要点;②缺

少层次意识,同类信息未归纳合并;③缺少提炼意识,不能指出事物的性质、特点、意义

等。

方法小结

1.概括信息要点“五方法”

提取关 键词句 首先要对各则材料的主要内容有一个全面的把握,然后圈画出与题干指向相关的内容。在这些信息中作进一步筛选,提取可以用来答题的关键词句。

合并 同类项 即将意思相同或相近的信息合并起来进行概括。

去除修 饰成分 审读句子时,找出句子的主干(主、谓、宾),去除修饰成分。对于句群,也可以采取类似的方法,去除那些居于次要地位的起辅助作用的句子(修饰成分),抓住居于核心地位的起统率作用的句子,就能完整准确地概括。

划分层次 即对筛选出的关键信息进行层次划分,划分好层次后再运用提取关键词句、去除修饰成分等方法来进行概括。

转化语言 概括中的转化就是透过现象找到本质,并运用将现象转化为本质的概括性语言来表达。

2.概括信息要点答题“三步骤”

突破三 比较信息异同与侧重点

典例4 (2023新课标Ⅱ,T5)材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,二者的侧重

点有什么不同 请结合材料谈谈你的认识。(6分)(文本见关键能力一突破一典例1)

答案 ①材料一谈到“客观”时有一句话,即“调查研究一定要从客观实际出发”,强

调的是调查研究的实事求是立场,不能带着预定的“调子”;②材料二强调“客观”不

能被误解为超脱于被调查者之上的漠然立场;③材料一是对领导干部应坚持的调查研

究的基本原则而言,材料二是就社会科学调查者应认清自己的立场和目的而言。(每点

2分,意思对即可)

解题示范

第一步,审清题干,明比较点

题干要求比较两则材料“调查研究中的‘客观’”的侧重点有何不同。

第二步,细读文本,提炼要点

材料一中提及“客观”的语句是“调查研究一定要从客观实际出发,不能带着事

先定的调子下去,而要坚持……建立在科学论证的基础上”,这里的“客观”是指调查应

从实际出发,不能带着事先定的调子下去。

材料二中提及“客观”的语句是“有些不肯正视这关系的学者,只提出一个‘客

观’的空洞概念……这是不可能的”“你说‘客观’,人家不能承认”,联系上下文可

知,这里的“客观”是针对“调查者和所要观察的现象的人事关系”而言的,指的是一

些社会科学调查者不尊重被调查者,让自己的调查超然于被调查者的利益之上。

第三步,寻同析异,规范作答

由以上分析可知,两则材料谈到“客观”时,是有不同的针对对象和适应情境的。

材料一摘自习近平的文章,告诫领导干部在做调查研究时应坚持人民立场和实事

求是原则。材料一的“客观”是就领导干部应坚持的调查研究的基本原则而言的。

材料二也是在讲如何做好调查研究,但其告诫的对象是社会科学调查者,告诫他们要认

清自己的立场和目的,站在被调查者的利益上,尊重对方,与其结成共同体的关系。

本题题目要求“结合材料谈谈你的认识”,答题时应先结合材料分析两则材料中

“客观”的内涵,再概括其侧重点的不同。

方法小结 比较信息异同与侧重点“三步法”

信息的筛选、整合与比较

关键

能力二

突破一 概念的理解与界定

概念的内涵和外延

特征 阐释 举例

内涵 指概念的含义,即该概念所反映

的事物的本质属性的总和。 森林是以木本植物为主体的生物

群落。

外延 指概念所确指的对象的范围,即

具有概念所反映的属性的事物或

对象。 森林包括防护林、用材林、经济

林、薪炭林、特殊用途林。

典例1 (2020新高考Ⅰ,T4)阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

历史地理学的起源至少可以追溯到我国最早的地理学著作《禹贡》。这篇托名

大禹的著作实际产生在战国后期。《禹贡》虽以记载传说中的大禹治水后的地理状况

为主,但也包含了对以往地理现象的追溯,含有历史地理学的成分。

成书于公元1世纪的《汉书·地理志》对见于典籍记载的重要地理要素,包括古

国、历史政区、地名、河流、山岭、古迹等都做了记载和简要考证,并不局限于西汉

一朝。作者班固比较充分地利用已有的地理记载和地理研究成果,使得中国历史地理

学研究初具雏形。同样,成书于公元6世纪的《水经注》也从传世的数百种地理著作中

搜集整理了大量史料,并做了深入的考证和研究。今天,我们之所以还能知道先秦的某

一个地名在现在的什么地方,能知道秦汉以降的疆域范围,能够大致了解黄河早期的几

次改道,都离不开这两种著作。

在中国漫长的历史中,皇朝的更迭、政权的兴衰、疆域的盈缩、政区的分合和地

名的更改不断发生;黄河下游及其支流的频繁决溢改道又经常引起有关地区地貌及水

系的变迁,给社会生活带来相当大的影响。中国古代繁荣的文化使这些变化大多得到

了及时而详尽的记载,但由于在如此巨大的空间和时间中所发生的变化是如此复杂,已

不是一般学者所能随意涉足,因而产生了一门专门学问——沿革地理。

沿革地理研究的内容关系到国计民生,也是治学的基础,例如历史地名的注释和考

证、历代疆域和政区的变迁、黄河等水道的变迁,特别是与儒家经典和传统正史的理

解有关的地理名称和地理知识,都被看成是治学的基本功。沿革地理的成就在清代中

期达到高峰,很多乾嘉学者致力于此。

但是沿革地理并不等于历史地理学,二者不仅有量的不同,而且有质的区别。就研

究内容而言,前者主要是疆域政区、地名和水道的变迁,后者却涉及地理学的各个分

支。就研究的性质而言,前者一般只是对现象的描述和复原,很少涉及变化的原因,后者

则不仅要复原各种以往的地理现象,而且要寻找它们变化发展的原因,探索背后的规

律。由于产生于西方的现代地理学在中国的传播很迟,加上我国缺乏全面系统的科学

基础,中国沿革地理虽然早已成为专门学问,却一直未形成新的学科。历史地理学则有

自己独立的学科体系和理论,是现代地理学的一部分。

显然,历史地理学形成和发展的一个决定因素是现代地理学的建立,中国到20世纪

初叶才逐渐具备这一条件。中国沿革地理向历史地理学的发展是30年代以后才开始

的。由顾颉刚等发起的学术团体禹贡学会及其主办的《禹贡》半月刊,起初仍以研究

和发展沿革地理为宗旨。1935年,《禹贡》开始以The Chinese Historical Geography

(中国历史地理)作为刊物的英语名称,这说明禹贡学会的学者们已经受到现代地理学的

影响,产生了将传统的沿革地理向现代的历史地理学转化的愿望。新中国成立后,对学科

发展满怀热情的学者及时指出了沿革地理的局限性,一些大学的历史系以历史地理学

取代了沿革地理。到上个世纪60年代中期,中国历史地理的研究机构和专业人员已经

粗具规模。改革开放以来,我国的历史地理学者继承和发扬沿革地理注重文献考证的

传统,充分运用地理学和相关学科的科学原理,引入先进的理论、方法和技术,不断开拓

新的学科分支,扩大研究领域,在历史地图编绘、行政区划史、人口史、区域文化地

理、环境变迁、历史地理文献研究和整理等方面都取得显著成绩,有的已居国际领先

地位。中国历史地理学的研究在整体上达到一个新的水平,标志着这门具有悠久传统

的学科迎来了一个向现代化全面迈进的新阶段。

(摘编自葛剑雄《中国历史地理学

的发展基础和前景》)

材料二:

历史地理学在以空间为研究对象的地理学的庞大家族中,具有独特性,即空间过

程和时间过程相结合。英国近代地理学创建人麦金德,主张地理学者应当尝试重建过去

的地理,如果不是这样,地理学就只是当代现象的描述,只有加上时间的尺度,才能考察

变化的过程,并显示出今日的地理只不过是一系列阶段的最新一个阶段。

历史地理学把空间和时间结合起来的特征,体现了发生学原理的应用,意味着对地

理事物和地理现象的空间关系的研究,要从产生、形成、演变的过程来探寻其规律,这

是近现代科学的重要特征。而地理环境的演变往往需要经历漫长的时间过程,如长江

三峡、黄土高原、长江三角洲等地貌的形成和演变,时间之漫长达到十万至数千万年;

我国许多城市的兴起距今已有1000年,而像武汉如从原始部落聚居算起,距今已达4000

~5000年,从原始城址的出现算起距今也有3100~3600年。这种形成的演变过程,只有全

面系统地进行观察和研究,才能探寻出规律性的内容。有了客观的规律,方能预测其未

来的发展趋势。

(摘编自刘盛佳《历史地理学的研究对象》)

(界定概念内涵)请结合材料内容,给历史地理学下一个简要定义。(4分)

答案 ①历史地理学是现代地理学的分支学科,②具有时空结合的特征,③以自然和人

文地理现象的产生、形成及其演化的过程为研究对象,④探寻这些现象产生、形成及

其演化背后的原因和规律。

解题示范

第一步,分析材料,确定“历史地理学”的邻近属概念

根据材料一第五段最后一句话可以看出,“历史地理学”的邻近属概念应该是

“现代地理学”。由此可知,历史地理学是现代地理学的分支学科。

第二步,筛选信息,找出“历史地理学”这一概念的本质特征,也就是“种差”

结合材料一第五段中的关于历史地理学研究内容和研究性质的阐述,以及材料二

所揭示的历史地理学的特征、研究对象和研究目的,来确定“历史地理学”的种差。

第三步,整合信息,规范表述

方法小结

1.下定义的格式要求

格式 种概念(被定义概念)+是+种差(在同属中,不同于其他种的属性)+邻近属概念(包含种概念的最小属概念)。

示例 笔(种概念)是用来写字画图(种差)的文具(邻近属概念)。

2.下定义题答题“三步骤”

典例2 (2020新高考Ⅰ,T3)(判断概念外延)根据材料内容,下列各项中不属于沿革地理

研究范畴的一项是(3分)(文本见关键能力二突破一典例1)( )

A.历代州域形势变迁研究

B.赤壁之战地名考释

C.隋唐时期海河水道研究

D.黄土高原沟壑演变研究

D

解析 由材料一第五段可知,就研究内容而言,沿革地理主要是疆域政区、地名和水道

的变迁;就研究的性质而言,历史地理学要寻找地理现象变化发展的原因。A项是疆域

的变迁,B项是地名的考释,C项是水道的变迁,以上三项都属于沿革地理研究的范畴。D

项是对地理现象变化发展原因的研究,属于历史地理学研究的范畴。

方法小结

高考对概念外延的考查,通常是要求考生对某一对象是否属于某个概念范畴作出

判定。值得注意的是,这种题型的选项内容一般是文本外的材料。因此,精准理解选项

内容,尤其是关键词语至关重要,然后将其意思与文中那个概念的内涵和外延相比对,便

可得出答案。

突破二 概括信息要点

典例3 (2022全国甲,T6)杂交水稻培育的成功有什么意义 请根据材料进行概括。(6

分)(文本见关键能力一突破三典例3)

答案 ①促进了粮食增产,提高了土地的经济效益与生态效益;②提供了杂交水稻的技

术范式,推动了遗传育种学的学科发展;③推广了新型的种植模式,改变了农民对中低产

稻田的种植评估观念。

解题示范

第一步,审题干,明方向

分析题干可知,“杂交水稻培育的成功的意义”是本题概括的方向,“材料”包含

三则材料。

第二步,细筛选,简概括

细筛选 简概括

材料一:“近年来,我国的杂交水稻已取得了重大突破,为大幅度提高水稻产量开创了一条有效的途径”。 提取关键语句“大幅度提高水稻产量”,由此概括出“粮食增产”。

材料二:“遗传育种学界对……普遍持否定或怀疑态度,袁隆平……提出了疑问……由此提出了‘三系法’籼稻杂交路线”“它不仅正确而且完全可以实现”。 概括时应透过现象找到本质,这些信息说明袁隆平在杂交水稻育种领域提出了独特的研究思路和方法,对遗传育种学学科发展产生了巨大影响。

材料三:“全国各地涌现出各种与杂交水稻种植相

配套的新型种植模式”“提高了土地经济效益与

生态效益”“促使中低产稻田的面貌发生根本性

变化,同时改变了农民对中低产稻田的种植评估观

念”。 提取关键语句,可概括为“推广了新型种植模式”

“提高了土地经济效益与生态效益”“改变了农

民对中低产稻田的种植评估观念”。

第三步,巧整合,规范答

从社会实际效益的角度,可概括为“促进了粮食增产,提高了土地的经济效益与生态效

益”;从学科理论发展的角度,可概括为“提供了杂交水稻的技术范式,推动了遗传育种

学的学科发展”;从改变农民种植观念的角度,可概括为“推广了新型的种植模式,改变

了农民对中低产稻田的种植评估观念”。

失分警示 概括信息要点简答题常因以下问题而失分:①信息筛选不全,遗漏要点;②缺

少层次意识,同类信息未归纳合并;③缺少提炼意识,不能指出事物的性质、特点、意义

等。

方法小结

1.概括信息要点“五方法”

提取关 键词句 首先要对各则材料的主要内容有一个全面的把握,然后圈画出与题干指向相关的内容。在这些信息中作进一步筛选,提取可以用来答题的关键词句。

合并 同类项 即将意思相同或相近的信息合并起来进行概括。

去除修 饰成分 审读句子时,找出句子的主干(主、谓、宾),去除修饰成分。对于句群,也可以采取类似的方法,去除那些居于次要地位的起辅助作用的句子(修饰成分),抓住居于核心地位的起统率作用的句子,就能完整准确地概括。

划分层次 即对筛选出的关键信息进行层次划分,划分好层次后再运用提取关键词句、去除修饰成分等方法来进行概括。

转化语言 概括中的转化就是透过现象找到本质,并运用将现象转化为本质的概括性语言来表达。

2.概括信息要点答题“三步骤”

突破三 比较信息异同与侧重点

典例4 (2023新课标Ⅱ,T5)材料一和材料二都谈到调查研究中的“客观”,二者的侧重

点有什么不同 请结合材料谈谈你的认识。(6分)(文本见关键能力一突破一典例1)

答案 ①材料一谈到“客观”时有一句话,即“调查研究一定要从客观实际出发”,强

调的是调查研究的实事求是立场,不能带着预定的“调子”;②材料二强调“客观”不

能被误解为超脱于被调查者之上的漠然立场;③材料一是对领导干部应坚持的调查研

究的基本原则而言,材料二是就社会科学调查者应认清自己的立场和目的而言。(每点

2分,意思对即可)

解题示范

第一步,审清题干,明比较点

题干要求比较两则材料“调查研究中的‘客观’”的侧重点有何不同。

第二步,细读文本,提炼要点

材料一中提及“客观”的语句是“调查研究一定要从客观实际出发,不能带着事

先定的调子下去,而要坚持……建立在科学论证的基础上”,这里的“客观”是指调查应

从实际出发,不能带着事先定的调子下去。

材料二中提及“客观”的语句是“有些不肯正视这关系的学者,只提出一个‘客

观’的空洞概念……这是不可能的”“你说‘客观’,人家不能承认”,联系上下文可

知,这里的“客观”是针对“调查者和所要观察的现象的人事关系”而言的,指的是一

些社会科学调查者不尊重被调查者,让自己的调查超然于被调查者的利益之上。

第三步,寻同析异,规范作答

由以上分析可知,两则材料谈到“客观”时,是有不同的针对对象和适应情境的。

材料一摘自习近平的文章,告诫领导干部在做调查研究时应坚持人民立场和实事

求是原则。材料一的“客观”是就领导干部应坚持的调查研究的基本原则而言的。

材料二也是在讲如何做好调查研究,但其告诫的对象是社会科学调查者,告诫他们要认

清自己的立场和目的,站在被调查者的利益上,尊重对方,与其结成共同体的关系。

本题题目要求“结合材料谈谈你的认识”,答题时应先结合材料分析两则材料中

“客观”的内涵,再概括其侧重点的不同。

方法小结 比较信息异同与侧重点“三步法”

同课章节目录